语文人教版七年级下册期末综合评价课件(33张ppt)

文档属性

| 名称 | 语文人教版七年级下册期末综合评价课件(33张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 270.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-11-20 14:20:03 | ||

图片预览

文档简介

课件33张PPT。七年级语文 下 人教版 (时间120分钟 满分120分)期末综合评价七年级语文·下 新课标[人]一、基础知识(共30分)

1.下列各项中加点字注音有误的一项是(3分)( )

A.滑稽(jī) 选聘(pìn)

恍惚(hū) 心有灵犀(xī)

B.头颅(lú) 气氛(fēn)

修葺(qì) 锲而不舍(qiè)

C.幽寂(jì) 尴尬(gān)

决眦(zì) 身体不济(jì)

D.鸡豚(tún) 浆液(jiāng)

闲暇(xiá) 飞来横祸(héng)

2.下列各项中有错别字的一项是(3分)( )

A.喧嚣 商酌 募捐 群蚁排衙

B.契约 妥帖 消蚀 任重道远

C.迸溅 静谧 伫立 仙露琼浆

D.竹篾 癫狂 矜持 怏怏不乐〔解析〕“横”读hèng。

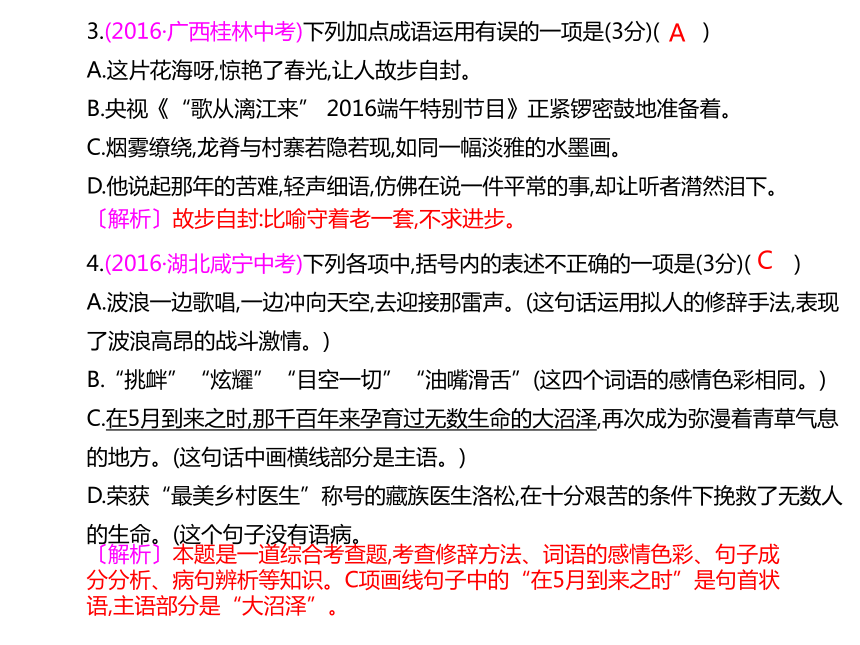

〔解析〕“消”应为“销”。DB3.(2016·广西桂林中考)下列加点成语运用有误的一项是(3分)( )

A.这片花海呀,惊艳了春光,让人故步自封。

B.央视《“歌从漓江来” 2016端午特别节目》正紧锣密鼓地准备着。

C.烟雾缭绕,龙脊与村寨若隐若现,如同一幅淡雅的水墨画。

D.他说起那年的苦难,轻声细语,仿佛在说一件平常的事,却让听者潸然泪下。

4.(2016·湖北咸宁中考)下列各项中,括号内的表述不正确的一项是(3分)( )

A.波浪一边歌唱,一边冲向天空,去迎接那雷声。(这句话运用拟人的修辞手法,表现了波浪高昂的战斗激情。)

B.“挑衅”“炫耀”“目空一切”“油嘴滑舌”(这四个词语的感彩相同。)

C.在5月到来之时,那千百年来孕育过无数生命的大沼泽,再次成为弥漫着青草气息的地方。(这句话中画横线部分是主语。)

D.荣获“最美乡村医生”称号的藏族医生洛松,在十分艰苦的条件下挽救了无数人的生命。(这个句子没有语病。 〔解析〕故步自封:比喻守着老一套,不求进步。

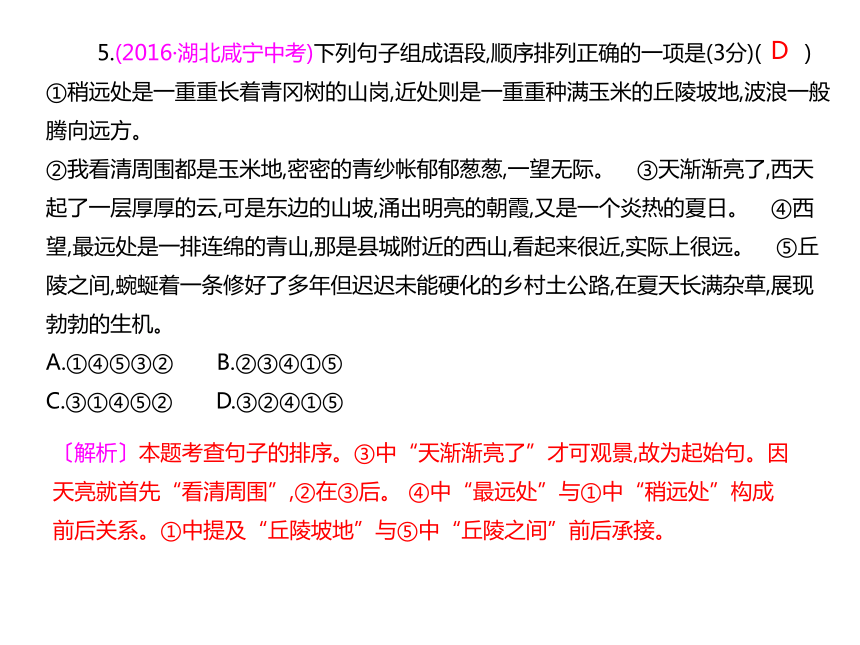

〔解析〕本题是一道综合考查题,考查修辞方法、词语的感彩、句子成分分析、病句辨析等知识。C项画线句子中的“在5月到来之时”是句首状语,主语部分是“大沼泽”。A C 5.(2016·湖北咸宁中考)下列句子组成语段,顺序排列正确的一项是(3分)( )

①稍远处是一重重长着青冈树的山岗,近处则是一重重种满玉米的丘陵坡地,波浪一般腾向远方。

②我看清周围都是玉米地,密密的青纱帐郁郁葱葱,一望无际。 ③天渐渐亮了,西天起了一层厚厚的云,可是东边的山坡,涌出明亮的朝霞,又是一个炎热的夏日。 ④西望,最远处是一排连绵的青山,那是县城附近的西山,看起来很近,实际上很远。 ⑤丘陵之间,蜿蜒着一条修好了多年但迟迟未能硬化的乡村土公路,在夏天长满杂草,展现勃勃的生机。

A.①④⑤③② B.②③④①⑤

C.③①④⑤② D.③②④①⑤〔解析〕本题考查句子的排序。③中“天渐渐亮了”才可观景,故为起始句。因天亮就首先“看清周围”,②在③后。 ④中“最远处”与①中“稍远处”构成前后关系。①中提及“丘陵坡地”与⑤中“丘陵之间”前后承接。D6.填空默写。(3分)

(1)心儿永远向往着未来;现在却常是忧郁: , ______________________;而那过去了的,就会成为亲切的怀恋。?

(2) ,柳暗花明又一村。?

(3)落红不是无情物, 。?

(4)会当凌绝顶, 。?

(5)《贾生》中诗人借题发挥,讽刺君王昏聩弃贤和伤叹贤士怀才不遇的两句诗是: , 。?

(6)《约客》中描绘诗人候客不至而焦躁期望的心情的两句诗是: _______________________, 。 一切都是瞬息

一切都将会过去

山重水复疑无路

化作春泥更护花

一览众山小

可怜夜半虚前席 不问苍生问鬼神

有约不来过夜半 闲敲棋子落灯花 7.(2016·湖北咸宁中考)下列有关文学常识和名著阅读的表述,错误的一项是(3分)( )

A.《礼记》是儒家经典著作,是秦汉以来各种礼仪论著的选集。相传为西汉戴圣编撰。

B.朱自清,中国现代散文家、诗人、学者。《春》《背影》均是他的作品。

C.《水浒》是一部以北宋末年宋江起义为题材的白话小说,塑造了一大批栩栩如生的人物形象,讲述了众多英雄人物的精彩故事,如武松醉打蒋门神、鲁提辖拳打镇关西等。

D.《伊索寓言》中不少故事借动物形象嘲讽人类的缺点,如《蚂蚁和蝉》讽刺好逸恶劳的人,《蚯蚓和狐狸》嘲讽吹牛皮说大话的人。〔解析〕本题是对名著内容及文学常识的考查。在平时阅读名著时注意对这些知识的积累。《礼记》亦称《小戴礼记》或《小戴记》,儒家经典之一,乃秦汉以前各种礼仪论著之选集,据说为西汉戴圣所编纂。A 8.(2016·福建龙岩中考)综合性学习。(9分)

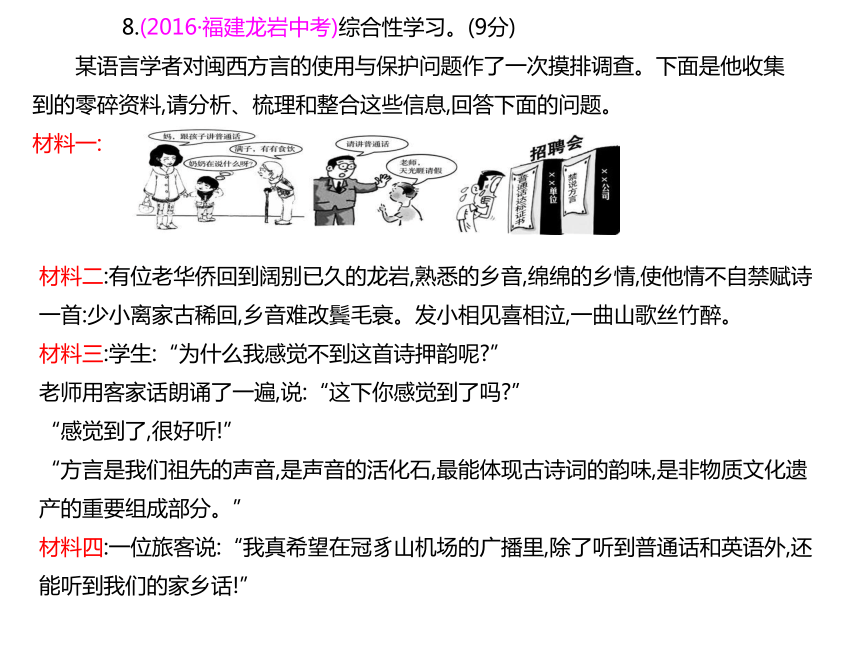

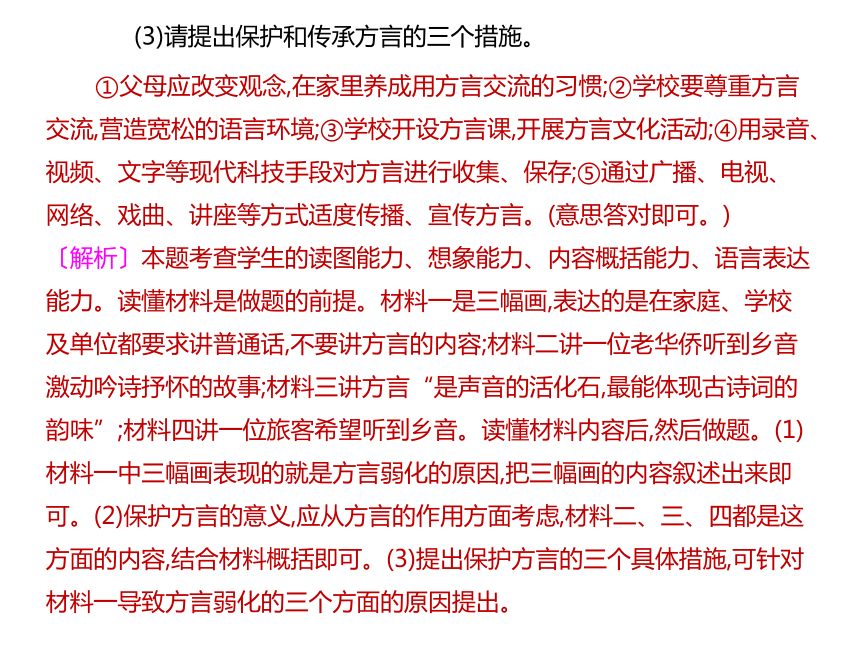

某语言学者对闽西方言的使用与保护问题作了一次摸排调查。下面是他收集到的零碎资料,请分析、梳理和整合这些信息,回答下面的问题。

材料一:材料二:有位老华侨回到阔别已久的龙岩,熟悉的乡音,绵绵的乡情,使他情不自禁赋诗一首:少小离家古稀回,乡音难改鬓毛衰。发小相见喜相泣,一曲山歌丝竹醉。

材料三:学生:“为什么我感觉不到这首诗押韵呢?”

老师用客家话朗诵了一遍,说:“这下你感觉到了吗?”

“感觉到了,很好听!”

“方言是我们祖先的声音,是声音的活化石,最能体现古诗词的韵味,是非物质文化遗产的重要组成部分。”

材料四:一位旅客说:“我真希望在冠豸山机场的广播里,除了听到普通话和英语外,还能听到我们的家乡话!”(1)依据上面漫画,说出方言使用弱化的三个原因。

(2)从上述材料中筛选、提炼出保护方言的意义。①父母亲不与孩子讲方言,没有使用方言的家庭环境;②学校不许学生讲方言,没有营造健康的方言语言环境;③有些部门、单位重视推广普通话,禁止说方言,社会上没有形成尊重方言的习惯。(意思答对即可。)

①方言使人感到亲切,给人家的温暖;②乡音能使人得到感情慰藉;③家乡话使人记住乡愁,不忘故土;④方言有特殊的韵味,感染力强;⑤方言是声音的活化石,记载着悠久的历史文化信息;⑥方言是非物质文化遗产的重要组成部分。(意思答对即可。) (3)请提出保护和传承方言的三个措施。 ①父母应改变观念,在家里养成用方言交流的习惯;②学校要尊重方言交流,营造宽松的语言环境;③学校开设方言课,开展方言文化活动;④用录音、视频、文字等现代科技手段对方言进行收集、保存;⑤通过广播、电视、网络、戏曲、讲座等方式适度传播、宣传方言。(意思答对即可。)

〔解析〕本题考查学生的读图能力、想象能力、内容概括能力、语言表达能力。读懂材料是做题的前提。材料一是三幅画,表达的是在家庭、学校及单位都要求讲普通话,不要讲方言的内容;材料二讲一位老华侨听到乡音激动吟诗抒怀的故事;材料三讲方言“是声音的活化石,最能体现古诗词的韵味”;材料四讲一位旅客希望听到乡音。读懂材料内容后,然后做题。(1)材料一中三幅画表现的就是方言弱化的原因,把三幅画的内容叙述出来即可。(2)保护方言的意义,应从方言的作用方面考虑,材料二、三、四都是这方面的内容,结合材料概括即可。(3)提出保护方言的三个具体措施,可针对材料一导致方言弱化的三个方面的原因提出。 二、阅读理解(共40分)

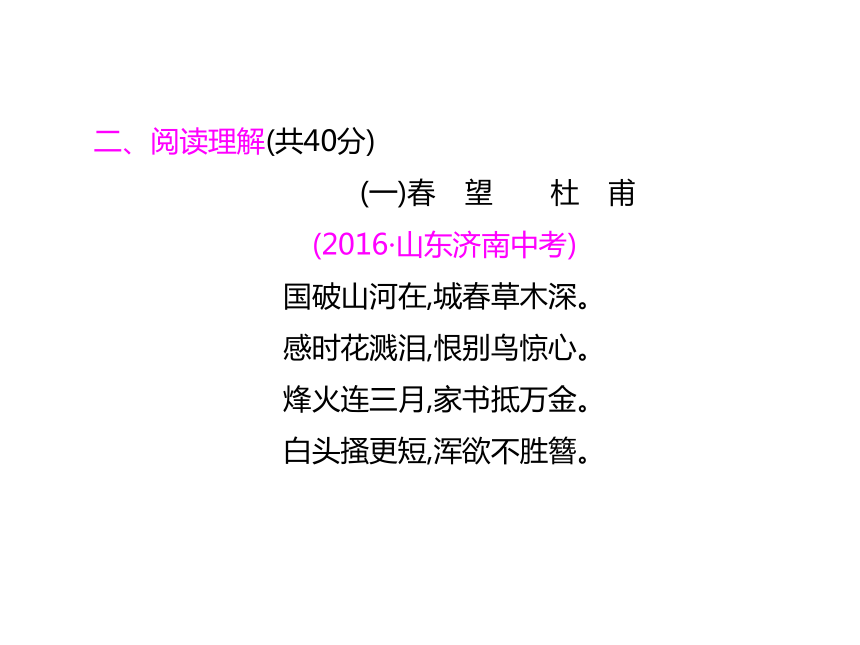

(一)春 望 杜 甫

(2016·山东济南中考)

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。 下列说法不正确的一项是(2分)( )

A.首联的“国破”直说国家残破,“草木深”中的“深”字则以春草的茂盛暗写战后长安城的荒凉。

B.花、鸟本是春天最常见、最美好的景物,诗人却因“感时”“恨别”而见花落泪、闻鸟惊心,颔联融情于景,读来令人无限感伤。

C.尾联运用细节描写,写尽诗人在国破离乱之际的愁苦焦虑。

D.这首诗作于唐朝“安史之乱”之时,集中表达了诗人壮志难酬、报国无门的情感。〔解析〕 A.“国破山河在,城春草木深”写春望所见。“破”字写出了国破城荒的悲凉景象;“深”字写出了荒无人迹的凄凉。这两句营造了荒凉凄惨的气氛,表达了诗人忧国伤时的感情。A选项正确;B.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”移情于景,借花鸟表达了诗人感时伤世的感情。B选项正确;C.“白头搔更短,浑欲不胜簪”刻画出诗人满头白发、愁苦不堪的形象,传神地表达出诗人内心难以排遣的感时伤怀、忧国思家之情。C项正确;D.这首《春望》围绕“望”字展开,通过描写战乱后长安城破败荒芜的景象,表达了诗人忧国伤时、念家悲己的感情。D项错误。D (二)

(2016·甘肃兰州中考)

郢人有遗①燕相国书②者,夜书,火不明,因谓持烛者曰:“举烛。”云而过③书“举烛”。举烛,非书意也。燕相受书而说之,曰:“举烛者,尚明也;尚明也者,举贤而任之。”燕相白王,王大说,国以治。治则治矣,非书意也。今世学者多似此类。(选自《韩非子》)【注】①遗(wèi):给,送。②书:信。③过:错误,过失。1.结合链接材料,用现代汉语翻译文中画线的句子。(2分)

【链接材料】《古汉语常用字字典》中“说”的义项有:①陈述,解说。②言论,主张,学说。③劝说,说服。④通“悦”,喜欢,高兴。

2.对郢人“过书‘举烛’”原因的分析,正确的一项是(2分)( )

A.夜晚灯光昏暗 B.一边说一边写

C.曲解了原意 D.有意讨好燕王燕国国相收到信并解说信的意思。

〔解析〕此题考查常见文言实词“说”一词多义的用法及文言文翻译。

〔解析〕此题考查对文言文内容的理解,文中郢人因对持烛者说“举烛”,在书写时不小心写了“举烛”二字。可判断选B。3.“今世学者多似此类”中“此类”指代什么?从中可以看出作者对“今世学者”持怎样的态度?(4分)

燕国国相解释郢人信中“举烛”的含义。 从中可以看出作者对“今世学者”在征引、解释前贤遗言时往往凭主观臆断,把原本没有的意思勉强加上去,牵强附会,曲解原义,以误传误,穿凿附会学风的批判。

〔解析〕此题考查探究阅读能力,我们要学会由此及彼。 (三)大型动物灭绝的后果

(2016·湖南娄底中考)

①地球上曾经出现过很多体形巨大的动物,比如恐龙、猛犸象、大地獭、柱牙象、北美野牛、蓝鲸等,如今它们要么已经灭绝,要么数量大减,濒临灭绝。最新研究发现,大型动物的灭绝,导致地球营养元素无法再像过去那样广泛而均匀地扩散,其影响至今仍然可见。

②虽然没有准确的定义,但通常情况下所谓“大型动物”(Megafauna)指的是体重在45公斤以上的动物,地球上最近的一次大型动物集体灭绝出现在1.2万年之前,也就是上一个冰期结束之后,至少有120种大型动物在这一时期永远地从地球上消失了。气候变化是这场浩劫的原因之一,但最主要的因素应该是人类的猎杀。 ③如果说河流算是地球的动脉血管,那么这些大型动物就是地球的毛细血管,动脉固然重要,但毛细血管同样很重要。它们的存在保证了地球上的每一块地方都有机会获得宝贵的营养元素,满足植物的生长。

④陆地需要依靠动物来运输营养物质,这个道理很容易理解,但为什么海洋也需要呢?即使有了洋流也还不够吗?答案很直接:还真是不够。营养物质通常比重较大,时间久了就会沉入海底,所以大部分海洋的表面都极度缺乏营养物质,所以才会有“蓝色沙漠”的说法。

⑤2015年10月26日发表在《美国国家科学院院刊》上的一篇论文显示,鲸和海豚这类体形较大的海洋动物,同样可以为表层海水提供营养物质,因为它们大都在深海觅食,在浅海排泄。 ⑥这篇论文是由一组来自世界各地的科学家共同完成的。研究人员发现,从300年前开始商业捕鲸之后,海洋中鲸的密度下降了66%~90%,其中体形最大的蓝鲸在300年前约有35万头,如今只剩下几千头了。鲸和海豚等大型海洋哺乳动物种群密度的减少,导致被从海底运到海面上的磷元素下降了75%,即从过去的每年35万吨下降到了现在的8万吨。

⑦除此之外,海鸟和洄游鱼类也会把来自海洋的营养元素带到陆地上去。同样拿磷元素来说,300年前每年都有15万吨磷元素被带上陆地,如今这个数字下降了96%,只剩下大约6000吨了。 ⑧那么,家养牲畜能否代替大型野生动物的这个功能呢?答案是:极为有限。因为绝大部分家养动物都是圈养的,活动范围超不出栅栏。

⑨这篇论文的作者们呼吁各国政府重视这一问题,一方面要尽快采取措施恢复大型野生动物的种群数量,另一方面要想办法扩大家养动物的活动范围。这么做不仅可以保护生态环境,而且有助于降低大气中二氧化碳的浓度。原因是地球上很多地方由于缺乏营养物质,植物无法正常生长,照到那里的阳光被白白浪费掉了。(选自《意林》2016年第5期,有改动) 1.选文第⑥段中画线的句子运用了哪些说明方法?有什么作用?(4分)

研究人员发现,从300年前开始商业捕鲸之后,海洋中鲸的密度下降了66%~90%,其中体形最大的蓝鲸在300年前约有35万头,如今只剩下几千头了。

2.选文第⑧段加点词语“绝大部分”能否删除?为什么?(4分)

答案是:极为有限。因为绝大部分家养动物都是圈养的,活动范围超不出栅栏。

列数字,举例子,作比较。 具体、准确地说明了鲸的数量减少之快,减少的数量之多。 〔解析〕说明方法的题型,答题思路是:说明方法+具体、准确地说明了被说明对象的什么特征。

不能删除。 “绝大部分”表示是整体中超过大部分的比例部分,介于大部分和全部的中间,更接近于全部,但不是全部。去掉后就变成了全部的,而家养动物不是全部圈养,去掉后不符合事实,所以不能去掉。这体现了说明文语言的准确性。

〔解析〕这种题考查对说明文语言的把握。答题模式:不能删除+词语的意思+去后的效果+体现了说明文语言的准确性。3.大型动物不但具有无与伦比的观赏价值,还具有不可替代的生态价值。从生态价值的角度看,选文第③段形象地把大型动物比作地球的“毛细血管”,请说说理由。(3分)

(1)陆地需要依靠动物来运输营养物质。(2)鲸和海豚这类大型海洋动物同样可以为表层海水提供营养物质。(3)海鸟和洄游鱼类也会把来自海洋的营养元素帯到陆地上去。

〔解析〕这是一道考查对说明文说明内容的理解与把握的题。只要认真从文中找,以文为本,就可以找到相应的答案。 (四)独立宣言 龙应台

(2016·广州中考)

安德烈:

你昨天的话是这么说的:“MM,你跟我说话的语气跟方式,还是把我当十四岁的小孩看待,你完全无法理解我是个二十一岁的成人。你给我足够的自由,是的,但是你知道吗?你一边给,一边觉得那是你的‘授权’或‘施予’,你并不觉得那是我本来就有的天生的权利!你到今天都没法明白:你的儿子不是你的儿子,他是一个完全独立于你的‘别人’!”

安德烈,那一刻就是儿子在向母亲做斩钉截铁的独立宣言,我没办法应付这局面,譬如你站在沙滩上,突然一个浪头,天一样高,眼睁睁看着它扑下来,你其实不知道躲到哪里去,反正趴着躺着都会被击倒。

你根本不知道大多数的亚洲母亲是怎么对待她们的儿女的。 你记不记得你香港的数学家教?他是博士生了,谈妥要来上班之前,还要打电话回北京问他父母同不同意他做家教。你记不记得大三的小瑞?她到台北和朋友晚餐,结束之后还打电话问她妈妈准不准许她搭出租车回家,结果电话里妈妈说出租车危险,她必须搭公交车。你记不记得大二的阿芬?拿着暑期创意营的选课单,说伤脑筋,不知道她妈妈会不会同意她选她真正想要的课程。

这些,都是典型的镜头,我不是这样的母亲。

我也觉得,刚成年的人跟母亲太亲近、太“乖”,恐怕代表着他本身的人格独立性不够完整。我渴望和你们保持儿时的亲密,但是又知道这是不可能的幻想。我其实是一个非常不典型的亚洲母亲了,而且还一直认真地在上你和菲利普给我的“课”。 十六岁的菲利普曾经说:“妈,我觉得,欧洲人是看年龄的,譬如在德国学校里,你只要满十四岁了,老师便要用‘您’来称呼学生。但是,中国人看的不是年龄,而是辈分,不管你几岁,只要你站在你妈或爸身边,你就是‘小孩’,你就没有身份,没有声音,不是他讲话的对象。所以,他会眼睛盯着你的妈或爸发问,由‘大人’来为你代言。”

菲利普做这归纳的时候,安德烈,我这有名的社会观察家,真的傻了。

菲利普给我另一次“震撼课”,是在垦丁。我们一大帮人坐在凉风习习的海岸咖啡座看海。过了一阵子,我想去洗手间,起身时问菲利普:“要不要上厕所?”

你老弟从一本英文杂志里抬眼看我,说:“妈,我要不要上厕所,自己不知道吗?需要妈来问?第一,这种问题,不是对三岁小孩才会问的问题吗?第二,上厕所,你不觉得是件非常非常个人的事吗?你是怕我尿在裤子里吗?” 我们之间的矛盾,安德烈,我想不仅只是两代之间的,更多的,可能是两种文化之间的。

我常常觉得你们兄弟俩在和我做智力对决、价值拔河。譬如你的中文家教来到家中,我看见你直接就坐下来准备上课。我把你叫到一旁跟你说:“安德烈,虽然你的家教只比你大几岁,你还是要有一定的礼节:给他奉上一杯茶水,请他先坐;他离开时,要送客送到电梯口。”你显然觉得太多礼,但你还是做了。

我也记得,譬如住在隔壁的好朋友陈婉莹教授来到家中,你看她进来,对她说了声“嗨”,还是坐在椅子上读报。我说:“不行,再熟她都还是你的教授,在中国的礼仪里,你要站起来。”你也接受了。

我们之间,有很多价值的交流,更何况,德国的传统礼节不见得比中国的少,欧洲社会对亲子关系的重视,不见得比亚洲人轻,对吧? 可是,昨天发生的事情,还是让我难以消化,隔了一夜还觉得郁结在心中。

你和菲利普到上海来做暑期实习,我一个做母亲的快乐想象:母子三人共处一室,在上海生活一个月,多幸福;让我来引导你们认识中国大陆,多愉快。

你说:“我好不容易可以有自己的独立空间,为何又要和妈住一起?而且,难道以后我到某一个城市去工作了,做妈的都要跟着吗?”

十八岁的菲利普,刚从德国降落,天真的眼睛长在一百八十四公分的身躯上,认真地说:“我不要你牵着我的手去认识中国大陆——因为你什么都知道,什么都安排得好好的,但是真正的世界哪里能这样,我要自己去发现中国大陆。” 我听见自己可怜巴巴的声音说:“难道,连一个周末都不肯跟我去玩?青岛?苏州?杭州?”你们眼睛都不眨一下,异口同声说:“妈,你能不能理解:我们要自己出去,自己探索?”

安德烈,我在面对你们的“欧洲价值”,心里觉得彻底的失落。可是,转念想想,你们俩,是否也因为在努力抵抗你们母亲身上的某些“亚洲价值”而觉得“有点累”呢?

昨晚,我一个人去散步。月亮黄澄澄的,很浓;梧桐的阔叶,很美。我足足走了一个小时,然后,叫车到你俩的住处,看见你们自己洗好的衣服袜子凌乱地散在沙发上。我想:“不行,我也不能帮你们清理家里。”

在沉沉的夜色里,菲利普送我到大马路上搭车。他忍受我一个深深的拥抱,然后,大踏步走到马路的对岸. MM

2007.8.25

(选自《亲爱的安德烈》,有删改) 相关链接

安德烈,龙应台长子,生于台湾,八个月大时随母移居欧洲。十四岁时,龙应台离开他,返回台湾。母子年龄相差三十岁,且存在中西文化差异。为了重新认识成年的安德烈,龙应台用书信与他交流。母子俩用了三年时间互相通信,这些信后来汇集成书信体散文集《亲爱的安德烈》。1.文中所说的典型的亚洲母亲是怎样的?请分点概括。(4分) (1)一边给孩子自由,一边觉得是“授权”或“施予”。 (2)干涉孩子的工作、交友、娱乐、学习。 (3)渴望与孩子保持儿时的亲近。 (4)过分关心孩子个人生活,缺乏对孩子的尊重与信任。

〔解析〕这道题考查的是对文章内容的理解。文中多处内容讲到典型的亚洲母亲的特点,涉及篇幅也较多,容易漏答内容点,需要看完全文找答案。2.请分别概括文中菲利普给作者上的两次“震撼课”的内容。(4分)

3.下面语句运用了什么描写方法?请联系上下文加以赏析。(4分)

譬如你站在沙滩上,突然一个浪头,天一样高,眼睁睁看着它扑下来,你其实不知道躲到哪里去,反正趴着躺着都会被击倒。

(1)亚洲人与孩子交谈看辈分,由父母代小孩发言,而欧洲人看年龄。(2)亚洲家长,无论孩子年龄大小,过分担心孩子的个人生活,缺少对孩子的尊重与信任。 〔解析〕这道题考查的是内容概括,文中具体写了菲利普给作者上的“震撼课”的内容,需要把内容提取出来。

心理描写,写出“我”听完安德烈的“独立宣言”后内心的感受,表达了“我”当时内心的愕然、无奈与无助。

〔解析〕这道题考查人物描写的作用,通过描写突出人物的内心状态,表达人物的情感态度。4.结合文本分析下面这句话的含义。(3分)

(我)还一直认真地在上你和菲利普给我的“课”。“我”作为一个不典型的亚洲母亲,一直认真了解两个欧洲长大的孩子的生活和思想观念,进行价值交流,体现母亲对孩子的包容与理解,以及不同文化冲突的谅解。 〔解析〕这道题主要考查的是句子理解。答题时联系上下文,需要结合文本内容把句子的意思解释一遍,再具体分析其作用或特点。5.作者与孩子之间的矛盾实质上是什么矛盾?你认为能否化解?

请简述理由。(4分)矛盾:两代人,价值观念的不同;两个国家,东西文化的冲突。 我认为矛盾可以化解,因为“我”与两个欧洲长大的孩子一直都有价值交流,“我”的孩子们可以接受中国传统文化里的待人接物的礼节,“我”也一直在上着孩子给“我”的课。(或:我认为矛盾不可化解,因为安德烈和菲利普不能理解亚洲母亲的很多行为,渴望独立,“我”在面对他们的“欧洲价值”也是彻底失望。)

〔解析〕这道题考查对文章主旨的理解,是一道开放题。关于作者与孩子之间的矛盾,文中有相关内容信息;对于第二问的开放题,文中作者没有表明态度,可以从两个不同角度分析,需要注意的是,答题要结合文本内容分析,言之成理。三、写作(50分)

(2016·湖北荆门中考)从下面两题中任选一题,按要求作文。

题一:原来春天就在我身边

题二: 滋润我成长?

要求:

①文章以记叙为主,恰当运用描写、抒情等表达方式,写出真情实感。

②文章叙事清楚,内容充实,结构完整。

③如果选择题二,请将题目补充完整然后作文。

④作文中不得出现真实的校名和姓名。

⑤全文不少于600字。

【写作指导】

题一:“原来春天就在我身边”大致隐含这样几个关键信息:原来、春天、就在、我、身边。“原来”表示发现真实的情况,暗示原先不知道,后来才发现、悟出;“春天”是题目的题眼,是审题的关键,很显然,本题中的“春天”并不是指“自然界的季节”,而是比喻“美好的事物或情感”,如:生活中的好人好事、社会上的义举、良好的道德情操、美好的情感体验等;“就在”表示状态始终保持不变,暗示“春天在我身边”的延续性和持久性;“我”表明叙事的主体是作者本人,是“自我”;“身边”表明靠得很近,暗示“春天”与“我”相关,对“我”产生了积极的影响。据此,我们认为,凡是以叙写并讴歌与自己有关联的、美好的事物(包括人、事、物、现象、情感等)为主题的构思,都是切合题目要求的。 题二: “滋润”的意义有:(1)湿润,不干燥;(2)用食物或营养品供应;(3)浸润;使湿润;(4)增加水分,使不干涸;(5)也用来形容人的生活比较舒适。“滋润我成长”中的“滋润”,应该是(2)和(4),指为“我”增加营养,增加水分,让“我”健康成长。所填的内容,要具有这样的特点、作用。

一个人的健康成长,除了必需的物质养料外,还需要很多精神方面的养分,如亲情、友情、阅读、音乐、榜样、好习惯等等,都可以进行立意选材。文章要表达出“怎样滋润我成长”或“为什么能滋润我成长”,表达方式应以叙述为主,兼以议论、抒情。

1.下列各项中加点字注音有误的一项是(3分)( )

A.滑稽(jī) 选聘(pìn)

恍惚(hū) 心有灵犀(xī)

B.头颅(lú) 气氛(fēn)

修葺(qì) 锲而不舍(qiè)

C.幽寂(jì) 尴尬(gān)

决眦(zì) 身体不济(jì)

D.鸡豚(tún) 浆液(jiāng)

闲暇(xiá) 飞来横祸(héng)

2.下列各项中有错别字的一项是(3分)( )

A.喧嚣 商酌 募捐 群蚁排衙

B.契约 妥帖 消蚀 任重道远

C.迸溅 静谧 伫立 仙露琼浆

D.竹篾 癫狂 矜持 怏怏不乐〔解析〕“横”读hèng。

〔解析〕“消”应为“销”。DB3.(2016·广西桂林中考)下列加点成语运用有误的一项是(3分)( )

A.这片花海呀,惊艳了春光,让人故步自封。

B.央视《“歌从漓江来” 2016端午特别节目》正紧锣密鼓地准备着。

C.烟雾缭绕,龙脊与村寨若隐若现,如同一幅淡雅的水墨画。

D.他说起那年的苦难,轻声细语,仿佛在说一件平常的事,却让听者潸然泪下。

4.(2016·湖北咸宁中考)下列各项中,括号内的表述不正确的一项是(3分)( )

A.波浪一边歌唱,一边冲向天空,去迎接那雷声。(这句话运用拟人的修辞手法,表现了波浪高昂的战斗激情。)

B.“挑衅”“炫耀”“目空一切”“油嘴滑舌”(这四个词语的感彩相同。)

C.在5月到来之时,那千百年来孕育过无数生命的大沼泽,再次成为弥漫着青草气息的地方。(这句话中画横线部分是主语。)

D.荣获“最美乡村医生”称号的藏族医生洛松,在十分艰苦的条件下挽救了无数人的生命。(这个句子没有语病。 〔解析〕故步自封:比喻守着老一套,不求进步。

〔解析〕本题是一道综合考查题,考查修辞方法、词语的感彩、句子成分分析、病句辨析等知识。C项画线句子中的“在5月到来之时”是句首状语,主语部分是“大沼泽”。A C 5.(2016·湖北咸宁中考)下列句子组成语段,顺序排列正确的一项是(3分)( )

①稍远处是一重重长着青冈树的山岗,近处则是一重重种满玉米的丘陵坡地,波浪一般腾向远方。

②我看清周围都是玉米地,密密的青纱帐郁郁葱葱,一望无际。 ③天渐渐亮了,西天起了一层厚厚的云,可是东边的山坡,涌出明亮的朝霞,又是一个炎热的夏日。 ④西望,最远处是一排连绵的青山,那是县城附近的西山,看起来很近,实际上很远。 ⑤丘陵之间,蜿蜒着一条修好了多年但迟迟未能硬化的乡村土公路,在夏天长满杂草,展现勃勃的生机。

A.①④⑤③② B.②③④①⑤

C.③①④⑤② D.③②④①⑤〔解析〕本题考查句子的排序。③中“天渐渐亮了”才可观景,故为起始句。因天亮就首先“看清周围”,②在③后。 ④中“最远处”与①中“稍远处”构成前后关系。①中提及“丘陵坡地”与⑤中“丘陵之间”前后承接。D6.填空默写。(3分)

(1)心儿永远向往着未来;现在却常是忧郁: , ______________________;而那过去了的,就会成为亲切的怀恋。?

(2) ,柳暗花明又一村。?

(3)落红不是无情物, 。?

(4)会当凌绝顶, 。?

(5)《贾生》中诗人借题发挥,讽刺君王昏聩弃贤和伤叹贤士怀才不遇的两句诗是: , 。?

(6)《约客》中描绘诗人候客不至而焦躁期望的心情的两句诗是: _______________________, 。 一切都是瞬息

一切都将会过去

山重水复疑无路

化作春泥更护花

一览众山小

可怜夜半虚前席 不问苍生问鬼神

有约不来过夜半 闲敲棋子落灯花 7.(2016·湖北咸宁中考)下列有关文学常识和名著阅读的表述,错误的一项是(3分)( )

A.《礼记》是儒家经典著作,是秦汉以来各种礼仪论著的选集。相传为西汉戴圣编撰。

B.朱自清,中国现代散文家、诗人、学者。《春》《背影》均是他的作品。

C.《水浒》是一部以北宋末年宋江起义为题材的白话小说,塑造了一大批栩栩如生的人物形象,讲述了众多英雄人物的精彩故事,如武松醉打蒋门神、鲁提辖拳打镇关西等。

D.《伊索寓言》中不少故事借动物形象嘲讽人类的缺点,如《蚂蚁和蝉》讽刺好逸恶劳的人,《蚯蚓和狐狸》嘲讽吹牛皮说大话的人。〔解析〕本题是对名著内容及文学常识的考查。在平时阅读名著时注意对这些知识的积累。《礼记》亦称《小戴礼记》或《小戴记》,儒家经典之一,乃秦汉以前各种礼仪论著之选集,据说为西汉戴圣所编纂。A 8.(2016·福建龙岩中考)综合性学习。(9分)

某语言学者对闽西方言的使用与保护问题作了一次摸排调查。下面是他收集到的零碎资料,请分析、梳理和整合这些信息,回答下面的问题。

材料一:材料二:有位老华侨回到阔别已久的龙岩,熟悉的乡音,绵绵的乡情,使他情不自禁赋诗一首:少小离家古稀回,乡音难改鬓毛衰。发小相见喜相泣,一曲山歌丝竹醉。

材料三:学生:“为什么我感觉不到这首诗押韵呢?”

老师用客家话朗诵了一遍,说:“这下你感觉到了吗?”

“感觉到了,很好听!”

“方言是我们祖先的声音,是声音的活化石,最能体现古诗词的韵味,是非物质文化遗产的重要组成部分。”

材料四:一位旅客说:“我真希望在冠豸山机场的广播里,除了听到普通话和英语外,还能听到我们的家乡话!”(1)依据上面漫画,说出方言使用弱化的三个原因。

(2)从上述材料中筛选、提炼出保护方言的意义。①父母亲不与孩子讲方言,没有使用方言的家庭环境;②学校不许学生讲方言,没有营造健康的方言语言环境;③有些部门、单位重视推广普通话,禁止说方言,社会上没有形成尊重方言的习惯。(意思答对即可。)

①方言使人感到亲切,给人家的温暖;②乡音能使人得到感情慰藉;③家乡话使人记住乡愁,不忘故土;④方言有特殊的韵味,感染力强;⑤方言是声音的活化石,记载着悠久的历史文化信息;⑥方言是非物质文化遗产的重要组成部分。(意思答对即可。) (3)请提出保护和传承方言的三个措施。 ①父母应改变观念,在家里养成用方言交流的习惯;②学校要尊重方言交流,营造宽松的语言环境;③学校开设方言课,开展方言文化活动;④用录音、视频、文字等现代科技手段对方言进行收集、保存;⑤通过广播、电视、网络、戏曲、讲座等方式适度传播、宣传方言。(意思答对即可。)

〔解析〕本题考查学生的读图能力、想象能力、内容概括能力、语言表达能力。读懂材料是做题的前提。材料一是三幅画,表达的是在家庭、学校及单位都要求讲普通话,不要讲方言的内容;材料二讲一位老华侨听到乡音激动吟诗抒怀的故事;材料三讲方言“是声音的活化石,最能体现古诗词的韵味”;材料四讲一位旅客希望听到乡音。读懂材料内容后,然后做题。(1)材料一中三幅画表现的就是方言弱化的原因,把三幅画的内容叙述出来即可。(2)保护方言的意义,应从方言的作用方面考虑,材料二、三、四都是这方面的内容,结合材料概括即可。(3)提出保护方言的三个具体措施,可针对材料一导致方言弱化的三个方面的原因提出。 二、阅读理解(共40分)

(一)春 望 杜 甫

(2016·山东济南中考)

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。 下列说法不正确的一项是(2分)( )

A.首联的“国破”直说国家残破,“草木深”中的“深”字则以春草的茂盛暗写战后长安城的荒凉。

B.花、鸟本是春天最常见、最美好的景物,诗人却因“感时”“恨别”而见花落泪、闻鸟惊心,颔联融情于景,读来令人无限感伤。

C.尾联运用细节描写,写尽诗人在国破离乱之际的愁苦焦虑。

D.这首诗作于唐朝“安史之乱”之时,集中表达了诗人壮志难酬、报国无门的情感。〔解析〕 A.“国破山河在,城春草木深”写春望所见。“破”字写出了国破城荒的悲凉景象;“深”字写出了荒无人迹的凄凉。这两句营造了荒凉凄惨的气氛,表达了诗人忧国伤时的感情。A选项正确;B.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”移情于景,借花鸟表达了诗人感时伤世的感情。B选项正确;C.“白头搔更短,浑欲不胜簪”刻画出诗人满头白发、愁苦不堪的形象,传神地表达出诗人内心难以排遣的感时伤怀、忧国思家之情。C项正确;D.这首《春望》围绕“望”字展开,通过描写战乱后长安城破败荒芜的景象,表达了诗人忧国伤时、念家悲己的感情。D项错误。D (二)

(2016·甘肃兰州中考)

郢人有遗①燕相国书②者,夜书,火不明,因谓持烛者曰:“举烛。”云而过③书“举烛”。举烛,非书意也。燕相受书而说之,曰:“举烛者,尚明也;尚明也者,举贤而任之。”燕相白王,王大说,国以治。治则治矣,非书意也。今世学者多似此类。(选自《韩非子》)【注】①遗(wèi):给,送。②书:信。③过:错误,过失。1.结合链接材料,用现代汉语翻译文中画线的句子。(2分)

【链接材料】《古汉语常用字字典》中“说”的义项有:①陈述,解说。②言论,主张,学说。③劝说,说服。④通“悦”,喜欢,高兴。

2.对郢人“过书‘举烛’”原因的分析,正确的一项是(2分)( )

A.夜晚灯光昏暗 B.一边说一边写

C.曲解了原意 D.有意讨好燕王燕国国相收到信并解说信的意思。

〔解析〕此题考查常见文言实词“说”一词多义的用法及文言文翻译。

〔解析〕此题考查对文言文内容的理解,文中郢人因对持烛者说“举烛”,在书写时不小心写了“举烛”二字。可判断选B。3.“今世学者多似此类”中“此类”指代什么?从中可以看出作者对“今世学者”持怎样的态度?(4分)

燕国国相解释郢人信中“举烛”的含义。 从中可以看出作者对“今世学者”在征引、解释前贤遗言时往往凭主观臆断,把原本没有的意思勉强加上去,牵强附会,曲解原义,以误传误,穿凿附会学风的批判。

〔解析〕此题考查探究阅读能力,我们要学会由此及彼。 (三)大型动物灭绝的后果

(2016·湖南娄底中考)

①地球上曾经出现过很多体形巨大的动物,比如恐龙、猛犸象、大地獭、柱牙象、北美野牛、蓝鲸等,如今它们要么已经灭绝,要么数量大减,濒临灭绝。最新研究发现,大型动物的灭绝,导致地球营养元素无法再像过去那样广泛而均匀地扩散,其影响至今仍然可见。

②虽然没有准确的定义,但通常情况下所谓“大型动物”(Megafauna)指的是体重在45公斤以上的动物,地球上最近的一次大型动物集体灭绝出现在1.2万年之前,也就是上一个冰期结束之后,至少有120种大型动物在这一时期永远地从地球上消失了。气候变化是这场浩劫的原因之一,但最主要的因素应该是人类的猎杀。 ③如果说河流算是地球的动脉血管,那么这些大型动物就是地球的毛细血管,动脉固然重要,但毛细血管同样很重要。它们的存在保证了地球上的每一块地方都有机会获得宝贵的营养元素,满足植物的生长。

④陆地需要依靠动物来运输营养物质,这个道理很容易理解,但为什么海洋也需要呢?即使有了洋流也还不够吗?答案很直接:还真是不够。营养物质通常比重较大,时间久了就会沉入海底,所以大部分海洋的表面都极度缺乏营养物质,所以才会有“蓝色沙漠”的说法。

⑤2015年10月26日发表在《美国国家科学院院刊》上的一篇论文显示,鲸和海豚这类体形较大的海洋动物,同样可以为表层海水提供营养物质,因为它们大都在深海觅食,在浅海排泄。 ⑥这篇论文是由一组来自世界各地的科学家共同完成的。研究人员发现,从300年前开始商业捕鲸之后,海洋中鲸的密度下降了66%~90%,其中体形最大的蓝鲸在300年前约有35万头,如今只剩下几千头了。鲸和海豚等大型海洋哺乳动物种群密度的减少,导致被从海底运到海面上的磷元素下降了75%,即从过去的每年35万吨下降到了现在的8万吨。

⑦除此之外,海鸟和洄游鱼类也会把来自海洋的营养元素带到陆地上去。同样拿磷元素来说,300年前每年都有15万吨磷元素被带上陆地,如今这个数字下降了96%,只剩下大约6000吨了。 ⑧那么,家养牲畜能否代替大型野生动物的这个功能呢?答案是:极为有限。因为绝大部分家养动物都是圈养的,活动范围超不出栅栏。

⑨这篇论文的作者们呼吁各国政府重视这一问题,一方面要尽快采取措施恢复大型野生动物的种群数量,另一方面要想办法扩大家养动物的活动范围。这么做不仅可以保护生态环境,而且有助于降低大气中二氧化碳的浓度。原因是地球上很多地方由于缺乏营养物质,植物无法正常生长,照到那里的阳光被白白浪费掉了。(选自《意林》2016年第5期,有改动) 1.选文第⑥段中画线的句子运用了哪些说明方法?有什么作用?(4分)

研究人员发现,从300年前开始商业捕鲸之后,海洋中鲸的密度下降了66%~90%,其中体形最大的蓝鲸在300年前约有35万头,如今只剩下几千头了。

2.选文第⑧段加点词语“绝大部分”能否删除?为什么?(4分)

答案是:极为有限。因为绝大部分家养动物都是圈养的,活动范围超不出栅栏。

列数字,举例子,作比较。 具体、准确地说明了鲸的数量减少之快,减少的数量之多。 〔解析〕说明方法的题型,答题思路是:说明方法+具体、准确地说明了被说明对象的什么特征。

不能删除。 “绝大部分”表示是整体中超过大部分的比例部分,介于大部分和全部的中间,更接近于全部,但不是全部。去掉后就变成了全部的,而家养动物不是全部圈养,去掉后不符合事实,所以不能去掉。这体现了说明文语言的准确性。

〔解析〕这种题考查对说明文语言的把握。答题模式:不能删除+词语的意思+去后的效果+体现了说明文语言的准确性。3.大型动物不但具有无与伦比的观赏价值,还具有不可替代的生态价值。从生态价值的角度看,选文第③段形象地把大型动物比作地球的“毛细血管”,请说说理由。(3分)

(1)陆地需要依靠动物来运输营养物质。(2)鲸和海豚这类大型海洋动物同样可以为表层海水提供营养物质。(3)海鸟和洄游鱼类也会把来自海洋的营养元素帯到陆地上去。

〔解析〕这是一道考查对说明文说明内容的理解与把握的题。只要认真从文中找,以文为本,就可以找到相应的答案。 (四)独立宣言 龙应台

(2016·广州中考)

安德烈:

你昨天的话是这么说的:“MM,你跟我说话的语气跟方式,还是把我当十四岁的小孩看待,你完全无法理解我是个二十一岁的成人。你给我足够的自由,是的,但是你知道吗?你一边给,一边觉得那是你的‘授权’或‘施予’,你并不觉得那是我本来就有的天生的权利!你到今天都没法明白:你的儿子不是你的儿子,他是一个完全独立于你的‘别人’!”

安德烈,那一刻就是儿子在向母亲做斩钉截铁的独立宣言,我没办法应付这局面,譬如你站在沙滩上,突然一个浪头,天一样高,眼睁睁看着它扑下来,你其实不知道躲到哪里去,反正趴着躺着都会被击倒。

你根本不知道大多数的亚洲母亲是怎么对待她们的儿女的。 你记不记得你香港的数学家教?他是博士生了,谈妥要来上班之前,还要打电话回北京问他父母同不同意他做家教。你记不记得大三的小瑞?她到台北和朋友晚餐,结束之后还打电话问她妈妈准不准许她搭出租车回家,结果电话里妈妈说出租车危险,她必须搭公交车。你记不记得大二的阿芬?拿着暑期创意营的选课单,说伤脑筋,不知道她妈妈会不会同意她选她真正想要的课程。

这些,都是典型的镜头,我不是这样的母亲。

我也觉得,刚成年的人跟母亲太亲近、太“乖”,恐怕代表着他本身的人格独立性不够完整。我渴望和你们保持儿时的亲密,但是又知道这是不可能的幻想。我其实是一个非常不典型的亚洲母亲了,而且还一直认真地在上你和菲利普给我的“课”。 十六岁的菲利普曾经说:“妈,我觉得,欧洲人是看年龄的,譬如在德国学校里,你只要满十四岁了,老师便要用‘您’来称呼学生。但是,中国人看的不是年龄,而是辈分,不管你几岁,只要你站在你妈或爸身边,你就是‘小孩’,你就没有身份,没有声音,不是他讲话的对象。所以,他会眼睛盯着你的妈或爸发问,由‘大人’来为你代言。”

菲利普做这归纳的时候,安德烈,我这有名的社会观察家,真的傻了。

菲利普给我另一次“震撼课”,是在垦丁。我们一大帮人坐在凉风习习的海岸咖啡座看海。过了一阵子,我想去洗手间,起身时问菲利普:“要不要上厕所?”

你老弟从一本英文杂志里抬眼看我,说:“妈,我要不要上厕所,自己不知道吗?需要妈来问?第一,这种问题,不是对三岁小孩才会问的问题吗?第二,上厕所,你不觉得是件非常非常个人的事吗?你是怕我尿在裤子里吗?” 我们之间的矛盾,安德烈,我想不仅只是两代之间的,更多的,可能是两种文化之间的。

我常常觉得你们兄弟俩在和我做智力对决、价值拔河。譬如你的中文家教来到家中,我看见你直接就坐下来准备上课。我把你叫到一旁跟你说:“安德烈,虽然你的家教只比你大几岁,你还是要有一定的礼节:给他奉上一杯茶水,请他先坐;他离开时,要送客送到电梯口。”你显然觉得太多礼,但你还是做了。

我也记得,譬如住在隔壁的好朋友陈婉莹教授来到家中,你看她进来,对她说了声“嗨”,还是坐在椅子上读报。我说:“不行,再熟她都还是你的教授,在中国的礼仪里,你要站起来。”你也接受了。

我们之间,有很多价值的交流,更何况,德国的传统礼节不见得比中国的少,欧洲社会对亲子关系的重视,不见得比亚洲人轻,对吧? 可是,昨天发生的事情,还是让我难以消化,隔了一夜还觉得郁结在心中。

你和菲利普到上海来做暑期实习,我一个做母亲的快乐想象:母子三人共处一室,在上海生活一个月,多幸福;让我来引导你们认识中国大陆,多愉快。

你说:“我好不容易可以有自己的独立空间,为何又要和妈住一起?而且,难道以后我到某一个城市去工作了,做妈的都要跟着吗?”

十八岁的菲利普,刚从德国降落,天真的眼睛长在一百八十四公分的身躯上,认真地说:“我不要你牵着我的手去认识中国大陆——因为你什么都知道,什么都安排得好好的,但是真正的世界哪里能这样,我要自己去发现中国大陆。” 我听见自己可怜巴巴的声音说:“难道,连一个周末都不肯跟我去玩?青岛?苏州?杭州?”你们眼睛都不眨一下,异口同声说:“妈,你能不能理解:我们要自己出去,自己探索?”

安德烈,我在面对你们的“欧洲价值”,心里觉得彻底的失落。可是,转念想想,你们俩,是否也因为在努力抵抗你们母亲身上的某些“亚洲价值”而觉得“有点累”呢?

昨晚,我一个人去散步。月亮黄澄澄的,很浓;梧桐的阔叶,很美。我足足走了一个小时,然后,叫车到你俩的住处,看见你们自己洗好的衣服袜子凌乱地散在沙发上。我想:“不行,我也不能帮你们清理家里。”

在沉沉的夜色里,菲利普送我到大马路上搭车。他忍受我一个深深的拥抱,然后,大踏步走到马路的对岸. MM

2007.8.25

(选自《亲爱的安德烈》,有删改) 相关链接

安德烈,龙应台长子,生于台湾,八个月大时随母移居欧洲。十四岁时,龙应台离开他,返回台湾。母子年龄相差三十岁,且存在中西文化差异。为了重新认识成年的安德烈,龙应台用书信与他交流。母子俩用了三年时间互相通信,这些信后来汇集成书信体散文集《亲爱的安德烈》。1.文中所说的典型的亚洲母亲是怎样的?请分点概括。(4分) (1)一边给孩子自由,一边觉得是“授权”或“施予”。 (2)干涉孩子的工作、交友、娱乐、学习。 (3)渴望与孩子保持儿时的亲近。 (4)过分关心孩子个人生活,缺乏对孩子的尊重与信任。

〔解析〕这道题考查的是对文章内容的理解。文中多处内容讲到典型的亚洲母亲的特点,涉及篇幅也较多,容易漏答内容点,需要看完全文找答案。2.请分别概括文中菲利普给作者上的两次“震撼课”的内容。(4分)

3.下面语句运用了什么描写方法?请联系上下文加以赏析。(4分)

譬如你站在沙滩上,突然一个浪头,天一样高,眼睁睁看着它扑下来,你其实不知道躲到哪里去,反正趴着躺着都会被击倒。

(1)亚洲人与孩子交谈看辈分,由父母代小孩发言,而欧洲人看年龄。(2)亚洲家长,无论孩子年龄大小,过分担心孩子的个人生活,缺少对孩子的尊重与信任。 〔解析〕这道题考查的是内容概括,文中具体写了菲利普给作者上的“震撼课”的内容,需要把内容提取出来。

心理描写,写出“我”听完安德烈的“独立宣言”后内心的感受,表达了“我”当时内心的愕然、无奈与无助。

〔解析〕这道题考查人物描写的作用,通过描写突出人物的内心状态,表达人物的情感态度。4.结合文本分析下面这句话的含义。(3分)

(我)还一直认真地在上你和菲利普给我的“课”。“我”作为一个不典型的亚洲母亲,一直认真了解两个欧洲长大的孩子的生活和思想观念,进行价值交流,体现母亲对孩子的包容与理解,以及不同文化冲突的谅解。 〔解析〕这道题主要考查的是句子理解。答题时联系上下文,需要结合文本内容把句子的意思解释一遍,再具体分析其作用或特点。5.作者与孩子之间的矛盾实质上是什么矛盾?你认为能否化解?

请简述理由。(4分)矛盾:两代人,价值观念的不同;两个国家,东西文化的冲突。 我认为矛盾可以化解,因为“我”与两个欧洲长大的孩子一直都有价值交流,“我”的孩子们可以接受中国传统文化里的待人接物的礼节,“我”也一直在上着孩子给“我”的课。(或:我认为矛盾不可化解,因为安德烈和菲利普不能理解亚洲母亲的很多行为,渴望独立,“我”在面对他们的“欧洲价值”也是彻底失望。)

〔解析〕这道题考查对文章主旨的理解,是一道开放题。关于作者与孩子之间的矛盾,文中有相关内容信息;对于第二问的开放题,文中作者没有表明态度,可以从两个不同角度分析,需要注意的是,答题要结合文本内容分析,言之成理。三、写作(50分)

(2016·湖北荆门中考)从下面两题中任选一题,按要求作文。

题一:原来春天就在我身边

题二: 滋润我成长?

要求:

①文章以记叙为主,恰当运用描写、抒情等表达方式,写出真情实感。

②文章叙事清楚,内容充实,结构完整。

③如果选择题二,请将题目补充完整然后作文。

④作文中不得出现真实的校名和姓名。

⑤全文不少于600字。

【写作指导】

题一:“原来春天就在我身边”大致隐含这样几个关键信息:原来、春天、就在、我、身边。“原来”表示发现真实的情况,暗示原先不知道,后来才发现、悟出;“春天”是题目的题眼,是审题的关键,很显然,本题中的“春天”并不是指“自然界的季节”,而是比喻“美好的事物或情感”,如:生活中的好人好事、社会上的义举、良好的道德情操、美好的情感体验等;“就在”表示状态始终保持不变,暗示“春天在我身边”的延续性和持久性;“我”表明叙事的主体是作者本人,是“自我”;“身边”表明靠得很近,暗示“春天”与“我”相关,对“我”产生了积极的影响。据此,我们认为,凡是以叙写并讴歌与自己有关联的、美好的事物(包括人、事、物、现象、情感等)为主题的构思,都是切合题目要求的。 题二: “滋润”的意义有:(1)湿润,不干燥;(2)用食物或营养品供应;(3)浸润;使湿润;(4)增加水分,使不干涸;(5)也用来形容人的生活比较舒适。“滋润我成长”中的“滋润”,应该是(2)和(4),指为“我”增加营养,增加水分,让“我”健康成长。所填的内容,要具有这样的特点、作用。

一个人的健康成长,除了必需的物质养料外,还需要很多精神方面的养分,如亲情、友情、阅读、音乐、榜样、好习惯等等,都可以进行立意选材。文章要表达出“怎样滋润我成长”或“为什么能滋润我成长”,表达方式应以叙述为主,兼以议论、抒情。

同课章节目录