第10课 苏联的改革与解体

图片预览

文档简介

课件47张PPT。赫鲁晓夫勃列日涅夫戈尔巴乔夫第10课苏联的改革与解体回溯:什么是“斯大林模式”?这一模式有何弊端?一、赫鲁晓夫改革赫鲁晓夫上台,开始改革。斯大林逝世留下了世界一流的军事强国和政治大国的辉煌,也留下了制约苏联进一步发展的政治经济桎梏。 (苏联)农业和轻工业的发展速度和重工业相比较,差距十分悬殊。1949年,当苏联爆炸了第一颗原子弹,成为世界第二核大国,其钢铁和电力发展水平也跃居世界前列之时,而皮鞋产量仅163.6(百万)双,全国一亿七千万人口平均每人不到一双皮鞋。

——《苏联国民经济》第87页 1956年,苏共二十大

《关于个人崇拜及其后果》在揭露和批判个人崇拜上有重大意义,但全盘否定斯大林的做法引起思想混乱,对苏联和国际共产主义运动产生了极大的消极影响。 “秘密报告”: 报告很大胆,后果很严重。1、开始 一、赫鲁晓夫的改革2、内容1)政治改革平反冤假错案;

破除对斯大林的个人迷信。2)经济改革-----重点在 农业2、内容1)政治改革2、内容1)政治改革 1954年的粮食总产量达到8560万吨,其中来自开垦地的产量为 3720万吨,约为总产量的 43%。新垦区的谷物生产增加得尤为显著。这一年,西伯利亚西部各区的谷物产量比1953年增加了一倍。哈萨克斯坦地区的谷物产量比1953年增加了35%。而阿尔泰地区则几乎增加了三倍。

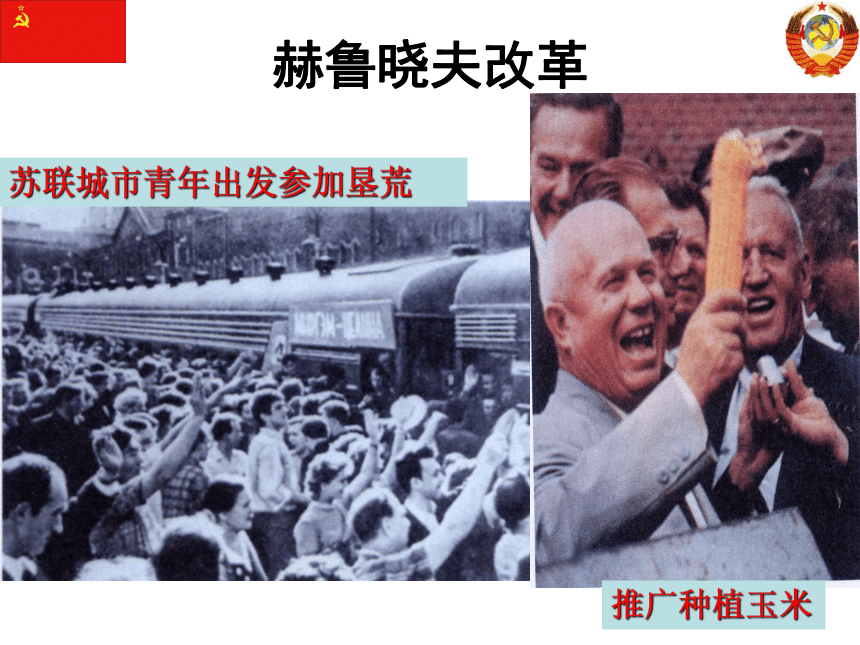

——《苏联的农业(统计资料集)》第90—91页经济改革——农业赫鲁晓夫改革 苏联城市青年出发参加垦荒 推广种植玉米 由于开垦前对那里的土壤和气候条件未进行科学的分析,大规模的开垦破坏了广阔草原上的植被,从1955年到1960年,已有几十万公顷土地被风沙侵蚀。1962年夏季东部干旱,风化侵蚀波及了几百万公顷。仅在巴夫洛达州一地就有150万公顷土地被风“刮走了”。

——1964年莫斯科版《国营农场和集体农庄》3、评价1)对“斯大林模式”的弊端缺乏科学的认识 (只是对原有的经济体制小修小补)2)对斯大林的批判和政治改革-----在客观上看有利于破除对斯大林的迷信,有利于解放人们的思想。但斯大林的一些错误,归结为斯大林的个人品质,没有认识到错误的产生固然有个人因素,但根源在于高度集中的政治体制,对斯大林的全盘否定,又引起思想的混乱。结果:成效甚微体制未变,小修小补无济于事1964年 赫鲁晓夫被迫下台1953年8月12日苏联进行了第一次氢弹爆炸试验国

防

建

设1954年6月27日,苏联科学家建成世界上第一座原子能发电站。右图为1956年发行的纪念邮票。反应堆原子能发电站1957年10月4日,苏联发射成功世界上第一颗人造地球卫星加 加 林加加林在苏联“东方一号”宇宙飞船内赫’生平最“得意”之作:在联合国大会演讲席上,当着全世界代表拖下大皮鞋,用手一边大力敲打演讲台,一边大吐“口水”(口沫横飞)——十张纸巾都不够!!!赫鲁晓夫在联合国的“皮鞋”发言黑白相间的墓碑 毁誉参半的一生“在第二次世界大战后的年代里,没有一位世界领袖人物的成败能像赫鲁晓夫的成败如此急剧地和决定性地改变历史的进程。”

──尼克松(2016·山东菏泽·19)赫鲁晓夫改革被认为是社会主义国家改革开放的先河。赫鲁晓夫改革与中国改革开放的共同之处是( )A.把农业作为改革的突破口

B.大规模开垦荒地

C.对斯大林模式的小修小补

D.取得了实质性突破【答案】A二、勃列日涅夫的改革勃列日涅夫上台后,对赫鲁晓夫的政治经济政策做了一些调整勃列日涅夫时期苏联几乎每两为科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40% 美苏两国力量对比 战略核武器军备上赶上美国常规武装力量评价结果:不成功1)仍然没有突破原来的计划经济体制。2)好大喜功(1967年宣布苏联已建成“发达社会主义”)3)苏联推行霸权主义的外交政策,与美国进行军备竞赛,加重了经济负担。未能突破斯大模式反而使这一体制更加僵化到1975年以后,国民经济进入停滞时期。二、苏联的解体1985年

戈尔巴乔夫上台改革

20世纪80年代中后期,自斯大林时期形成的高度集中的政治经济体制积累的弊端与矛盾日益严重,苏联社会陷入危机边缘。1985年苏联人均GDP为3.396美元,不仅落后于西方发达国家,而且落后于亚洲、拉美一些国家。苏联人均生活水平从革命前居欧洲第五位下降到居世界第八十八位。经济改革:

首先进行经济体制的改革,重点是用经济管理方法代替原来的行政命令,这实际上是承认市场对经济的调节作用。由于“加速战略”仓促上马,阻力较大,对长期形成的畸形经济结构的调整和对农业体制的深入改革未予重视,对企业改革的宏观决策缺乏具体可行的配套措施,致使改革未达到预期的效果。改革重点:经济改革结果:……戈尔巴乔夫认为主要是政治阻力太大,于是把重点转向政治改革,以求扫除障碍。改革重点:转到政治方面同年(1990年)宣布要在苏联实行议会制、总统制、多党制1990年,苏联人民代表大会通过决议,从宪法中删去了关于共产党领导作用的条文。由此可见,戈尔巴乔夫是照搬西方资本主义制度模式改革苏联的社会主义制度。改革重点:转到政治方面至此,苏联结束了以马克思主义为指导思想、由共产党领导的历史。

这次大会后,苏联国内的政治斗争更加激烈,社会环境更加动荡不安,各加盟共和国的分离倾向 (邦联制)加强。结果:……“八一九”事件 ----苏联解体的催化剂面对混乱的局面,戈尔巴乔夫已无法控制,在1991年8月辞去苏共中央总书记职务,并建议苏共中央“自行解放”。12月25日,戈尔巴乔夫发表电视讲话,宣布辞去苏联总统的职务,将核武器的控制权交给叶利钦。12月21日苏联的11个加盟共和国共同签署了建立“独联体”的阿拉木图协议,苏联实际上解体。

苏联解体:无可奈何花落去(2017·广东深圳·30)戈尔巴乔夫启动政治改革后,苏联政治体制急剧变化,各加盟共和国脱离苏联的趋势随之加强,最终导致( )

A.两极格局形成

B.德国分裂

C.苏联解体

D.苏俄建立

【答案】C二战后苏联的经济改革农业一度促进

农业发展由经济领域

到政治领域

苏联剧变并最终解体

未能从根本上突破斯大林模式,只是对原有体制的修补

放弃了马克思主义、社会主义、苏共领导“国家情况不妙。我们什么都有:特地、石油和天然气、其他自然资源;智慧和才能也都不错,我们的生活却比发达国家差得多,越来越落后在他们的后面。------所有局部的改革(已为数不少)均先后以失败告终。”

——戈尔巴乔夫1991年12月25日辞职电视演说西方国家的“和平演变”议一议:苏联为什么会解体?苏联体制上的弊端和政策上的错误戈尔巴乔夫错误的政治体制改革苏联体制僵化成为生产力发展障碍苏联解体的主要原因:

没有找到一条适合

自己国情的建设社会主义的道路苏联是亡于

政而非亡于制 苏联三次经济改革失败的主要原因是什么?你认为对中国的改革有何借鉴?探究提问:

如何认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性?社会主义制度是优越的,但还不成熟,需要一个不断探索、反复实践的过程,

随着社会的发展和国际国内形势的变化,需要及时调整政治经济政策,

因此改革是必要的。这些实践和探索都是既有成功,又会有失误。列宁斯大林赫鲁晓夫勃列日涅夫戈尔巴乔夫战时共产主义政策新经济政策斯大林模式改革解体1917年

11月7日1991年

12月21日苏联社会主义道路的探索(2016·湖南岳阳·43)下列属于同一性质的改革是( )

①大化改新 ②北魏孝文帝改革

③巴黎公社 ④当代中国农村改革

⑤美国南北战争 ⑥赫鲁晓夫改革

⑦戈尔巴乔夫改革

A.①②⑤

B.③④⑦

C.④⑥⑦

D.⑤⑥⑦【答案】C(2017·四川眉山·28)下列属于1991年苏联解体原因的是( )

①马克思主义已经不适应苏联的发展

②斯大林模式造成苏联社会矛盾尖锐

③戈尔巴乔夫改革失败

④以美国为首西方国家和平演变结果

A.①②③④ B.①②③

C.①②④ D.②③④【答案】D(2017·贵州六盘水·35)“就在戈尔巴乔夫交出核按钮的一瞬间,聚集在电视机前的人……都知道这是那座耸立了69年的红色帝国大厦在忽然间彻底倒塌了”对于苏联解体这个重大历史事件,能够得出的结论有( )

①社会主义运动的失败

②社会主义建设必须与实际相结合

③社会主义建设没有固定不变的模式

④社会主义道路不是一帆风顺的

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④【答案】D(2017·山东威海·23)历史上的大国都经历过曲折探索的发展历程。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1929年,美国的国民生产总值是1040亿美元,到1932年只剩下580亿美元了,美国损失了一半的财富……富兰克林·罗斯福的“新政”开创了市场经济的新模式。在这种模式中,市场规律这只“看不见的手”和政府干预这只“看得见的手”联合起来,共同影响经济,市场的作用和政府的作用同时得以发挥。中学历史教学园地版权所有

中学历史教学园地版权所有——《大国崛起解说词》

(1)依据材料一并结合所学知识指出,使“美国损失了一半的财富”的事件是什么?“新政”?的“新”表现在哪里?20世纪90年代后,美国经济进入了什么时代?(3分)【答案】(1)1929~1933年的经济大危机(经济大危机)(1分)加强国家对经济的干预和指导;市场的作用和政府的作用同时得以发挥。(答对一条,意思对即可。)(1分)新经济。(1分)材料二 在全国基本实现社会主义工业化和农业集体化的基础上,苏联在1936年通过新宪法,宣布苏联是“工农社会主义国家”。新宪法的制定,标志着苏联高度集中的经济政治体制的形成。

中学历史教学园地版权所有——鲁教版《世界历史》八年级下册

(2)材料二中苏联“在全国基本实现社会主义工业化”的标志性事件是什么?“高度集中的经济政治体制”被称为什么?20世纪50年代,针对这一经济政治体制的弊端,苏联哪位领导人进行了改革?(3分)(2)两个五年计划的完成;“斯大林模式”;赫鲁晓夫。(3分)材料三 1956年,第一个“五年计划”提前完成。“一五”期间,我国工业建设和生产所取得的成就远远超过了旧中国的一百年,也就是在这一年社会主义改造基本完成……社会主义制度的全面确立为中国的发展和进步奠定了根本基础,中国开始转入全面的大规模的社会主义建设。

中学历史教学园地版权所有——《复兴之路解说词》

(3)材料三中“第一个五年计划”集中力量发展哪一行业?“社会主义改造”是对哪三方面的改造?“中国开始转入全面的大规模的社会主义建设”后出现了一些失误,请试举一例。 (3分)

中学历史教学园地版权所有(3)重工业;(1分)农业、手工业、资本主义工商业;(1分)“大跃进”、人民公社化运动等。(答对一个即可。)(1分)

——《苏联国民经济》第87页 1956年,苏共二十大

《关于个人崇拜及其后果》在揭露和批判个人崇拜上有重大意义,但全盘否定斯大林的做法引起思想混乱,对苏联和国际共产主义运动产生了极大的消极影响。 “秘密报告”: 报告很大胆,后果很严重。1、开始 一、赫鲁晓夫的改革2、内容1)政治改革平反冤假错案;

破除对斯大林的个人迷信。2)经济改革-----重点在 农业2、内容1)政治改革2、内容1)政治改革 1954年的粮食总产量达到8560万吨,其中来自开垦地的产量为 3720万吨,约为总产量的 43%。新垦区的谷物生产增加得尤为显著。这一年,西伯利亚西部各区的谷物产量比1953年增加了一倍。哈萨克斯坦地区的谷物产量比1953年增加了35%。而阿尔泰地区则几乎增加了三倍。

——《苏联的农业(统计资料集)》第90—91页经济改革——农业赫鲁晓夫改革 苏联城市青年出发参加垦荒 推广种植玉米 由于开垦前对那里的土壤和气候条件未进行科学的分析,大规模的开垦破坏了广阔草原上的植被,从1955年到1960年,已有几十万公顷土地被风沙侵蚀。1962年夏季东部干旱,风化侵蚀波及了几百万公顷。仅在巴夫洛达州一地就有150万公顷土地被风“刮走了”。

——1964年莫斯科版《国营农场和集体农庄》3、评价1)对“斯大林模式”的弊端缺乏科学的认识 (只是对原有的经济体制小修小补)2)对斯大林的批判和政治改革-----在客观上看有利于破除对斯大林的迷信,有利于解放人们的思想。但斯大林的一些错误,归结为斯大林的个人品质,没有认识到错误的产生固然有个人因素,但根源在于高度集中的政治体制,对斯大林的全盘否定,又引起思想的混乱。结果:成效甚微体制未变,小修小补无济于事1964年 赫鲁晓夫被迫下台1953年8月12日苏联进行了第一次氢弹爆炸试验国

防

建

设1954年6月27日,苏联科学家建成世界上第一座原子能发电站。右图为1956年发行的纪念邮票。反应堆原子能发电站1957年10月4日,苏联发射成功世界上第一颗人造地球卫星加 加 林加加林在苏联“东方一号”宇宙飞船内赫’生平最“得意”之作:在联合国大会演讲席上,当着全世界代表拖下大皮鞋,用手一边大力敲打演讲台,一边大吐“口水”(口沫横飞)——十张纸巾都不够!!!赫鲁晓夫在联合国的“皮鞋”发言黑白相间的墓碑 毁誉参半的一生“在第二次世界大战后的年代里,没有一位世界领袖人物的成败能像赫鲁晓夫的成败如此急剧地和决定性地改变历史的进程。”

──尼克松(2016·山东菏泽·19)赫鲁晓夫改革被认为是社会主义国家改革开放的先河。赫鲁晓夫改革与中国改革开放的共同之处是( )A.把农业作为改革的突破口

B.大规模开垦荒地

C.对斯大林模式的小修小补

D.取得了实质性突破【答案】A二、勃列日涅夫的改革勃列日涅夫上台后,对赫鲁晓夫的政治经济政策做了一些调整勃列日涅夫时期苏联几乎每两为科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40% 美苏两国力量对比 战略核武器军备上赶上美国常规武装力量评价结果:不成功1)仍然没有突破原来的计划经济体制。2)好大喜功(1967年宣布苏联已建成“发达社会主义”)3)苏联推行霸权主义的外交政策,与美国进行军备竞赛,加重了经济负担。未能突破斯大模式反而使这一体制更加僵化到1975年以后,国民经济进入停滞时期。二、苏联的解体1985年

戈尔巴乔夫上台改革

20世纪80年代中后期,自斯大林时期形成的高度集中的政治经济体制积累的弊端与矛盾日益严重,苏联社会陷入危机边缘。1985年苏联人均GDP为3.396美元,不仅落后于西方发达国家,而且落后于亚洲、拉美一些国家。苏联人均生活水平从革命前居欧洲第五位下降到居世界第八十八位。经济改革:

首先进行经济体制的改革,重点是用经济管理方法代替原来的行政命令,这实际上是承认市场对经济的调节作用。由于“加速战略”仓促上马,阻力较大,对长期形成的畸形经济结构的调整和对农业体制的深入改革未予重视,对企业改革的宏观决策缺乏具体可行的配套措施,致使改革未达到预期的效果。改革重点:经济改革结果:……戈尔巴乔夫认为主要是政治阻力太大,于是把重点转向政治改革,以求扫除障碍。改革重点:转到政治方面同年(1990年)宣布要在苏联实行议会制、总统制、多党制1990年,苏联人民代表大会通过决议,从宪法中删去了关于共产党领导作用的条文。由此可见,戈尔巴乔夫是照搬西方资本主义制度模式改革苏联的社会主义制度。改革重点:转到政治方面至此,苏联结束了以马克思主义为指导思想、由共产党领导的历史。

这次大会后,苏联国内的政治斗争更加激烈,社会环境更加动荡不安,各加盟共和国的分离倾向 (邦联制)加强。结果:……“八一九”事件 ----苏联解体的催化剂面对混乱的局面,戈尔巴乔夫已无法控制,在1991年8月辞去苏共中央总书记职务,并建议苏共中央“自行解放”。12月25日,戈尔巴乔夫发表电视讲话,宣布辞去苏联总统的职务,将核武器的控制权交给叶利钦。12月21日苏联的11个加盟共和国共同签署了建立“独联体”的阿拉木图协议,苏联实际上解体。

苏联解体:无可奈何花落去(2017·广东深圳·30)戈尔巴乔夫启动政治改革后,苏联政治体制急剧变化,各加盟共和国脱离苏联的趋势随之加强,最终导致( )

A.两极格局形成

B.德国分裂

C.苏联解体

D.苏俄建立

【答案】C二战后苏联的经济改革农业一度促进

农业发展由经济领域

到政治领域

苏联剧变并最终解体

未能从根本上突破斯大林模式,只是对原有体制的修补

放弃了马克思主义、社会主义、苏共领导“国家情况不妙。我们什么都有:特地、石油和天然气、其他自然资源;智慧和才能也都不错,我们的生活却比发达国家差得多,越来越落后在他们的后面。------所有局部的改革(已为数不少)均先后以失败告终。”

——戈尔巴乔夫1991年12月25日辞职电视演说西方国家的“和平演变”议一议:苏联为什么会解体?苏联体制上的弊端和政策上的错误戈尔巴乔夫错误的政治体制改革苏联体制僵化成为生产力发展障碍苏联解体的主要原因:

没有找到一条适合

自己国情的建设社会主义的道路苏联是亡于

政而非亡于制 苏联三次经济改革失败的主要原因是什么?你认为对中国的改革有何借鉴?探究提问:

如何认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性?社会主义制度是优越的,但还不成熟,需要一个不断探索、反复实践的过程,

随着社会的发展和国际国内形势的变化,需要及时调整政治经济政策,

因此改革是必要的。这些实践和探索都是既有成功,又会有失误。列宁斯大林赫鲁晓夫勃列日涅夫戈尔巴乔夫战时共产主义政策新经济政策斯大林模式改革解体1917年

11月7日1991年

12月21日苏联社会主义道路的探索(2016·湖南岳阳·43)下列属于同一性质的改革是( )

①大化改新 ②北魏孝文帝改革

③巴黎公社 ④当代中国农村改革

⑤美国南北战争 ⑥赫鲁晓夫改革

⑦戈尔巴乔夫改革

A.①②⑤

B.③④⑦

C.④⑥⑦

D.⑤⑥⑦【答案】C(2017·四川眉山·28)下列属于1991年苏联解体原因的是( )

①马克思主义已经不适应苏联的发展

②斯大林模式造成苏联社会矛盾尖锐

③戈尔巴乔夫改革失败

④以美国为首西方国家和平演变结果

A.①②③④ B.①②③

C.①②④ D.②③④【答案】D(2017·贵州六盘水·35)“就在戈尔巴乔夫交出核按钮的一瞬间,聚集在电视机前的人……都知道这是那座耸立了69年的红色帝国大厦在忽然间彻底倒塌了”对于苏联解体这个重大历史事件,能够得出的结论有( )

①社会主义运动的失败

②社会主义建设必须与实际相结合

③社会主义建设没有固定不变的模式

④社会主义道路不是一帆风顺的

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④【答案】D(2017·山东威海·23)历史上的大国都经历过曲折探索的发展历程。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1929年,美国的国民生产总值是1040亿美元,到1932年只剩下580亿美元了,美国损失了一半的财富……富兰克林·罗斯福的“新政”开创了市场经济的新模式。在这种模式中,市场规律这只“看不见的手”和政府干预这只“看得见的手”联合起来,共同影响经济,市场的作用和政府的作用同时得以发挥。中学历史教学园地版权所有

中学历史教学园地版权所有——《大国崛起解说词》

(1)依据材料一并结合所学知识指出,使“美国损失了一半的财富”的事件是什么?“新政”?的“新”表现在哪里?20世纪90年代后,美国经济进入了什么时代?(3分)【答案】(1)1929~1933年的经济大危机(经济大危机)(1分)加强国家对经济的干预和指导;市场的作用和政府的作用同时得以发挥。(答对一条,意思对即可。)(1分)新经济。(1分)材料二 在全国基本实现社会主义工业化和农业集体化的基础上,苏联在1936年通过新宪法,宣布苏联是“工农社会主义国家”。新宪法的制定,标志着苏联高度集中的经济政治体制的形成。

中学历史教学园地版权所有——鲁教版《世界历史》八年级下册

(2)材料二中苏联“在全国基本实现社会主义工业化”的标志性事件是什么?“高度集中的经济政治体制”被称为什么?20世纪50年代,针对这一经济政治体制的弊端,苏联哪位领导人进行了改革?(3分)(2)两个五年计划的完成;“斯大林模式”;赫鲁晓夫。(3分)材料三 1956年,第一个“五年计划”提前完成。“一五”期间,我国工业建设和生产所取得的成就远远超过了旧中国的一百年,也就是在这一年社会主义改造基本完成……社会主义制度的全面确立为中国的发展和进步奠定了根本基础,中国开始转入全面的大规模的社会主义建设。

中学历史教学园地版权所有——《复兴之路解说词》

(3)材料三中“第一个五年计划”集中力量发展哪一行业?“社会主义改造”是对哪三方面的改造?“中国开始转入全面的大规模的社会主义建设”后出现了一些失误,请试举一例。 (3分)

中学历史教学园地版权所有(3)重工业;(1分)农业、手工业、资本主义工商业;(1分)“大跃进”、人民公社化运动等。(答对一个即可。)(1分)

同课章节目录

- 第一单元 苏联社会主义道路的探索

- 1 俄国十月革命

- 2 对社会主义道路的探索

- 第二单元 凡尔赛——华盛顿体系下的世界

- 3 凡尔赛—华盛顿体系

- 4 经济大危机

- 5 法西斯势力的猖獗

- 活动课一 老照片配文──图说法西斯暴行

- 第三单元 第二次世界大战

- 6 第二次世界大战的爆发

- 7 世界反法西斯战争的胜利

- 活动课二 战地采访──反法西斯战争必胜!

- 第四单元 战后主要资本主义国家的发展变化

- 8 美国经济的发展

- 9 西欧和日本经济的发展

- 第五单元 社会主义国家的改革与演变

- 10 苏联的改革与解体

- 11 东欧社会主义国家的改革与演变

- 第六单元 亚非拉国家的独立和振兴

- 12 亚非拉的奋起

- 13 动荡的中东地区

- 活动课三 致巴以人民的一封公开信

- 第七单元 战后世界格局的演变

- 14 冷战中的对峙

- 15 世界政治格局的多极化趋势

- 16 世界经济的“全球化”

- 第八单元 现代科学技术和文化

- 17 第三次科技革命

- 18 现代文学和美术

- 19 现代音乐和电影

- 活动课四 撰写历史小论文──《科学技术与未来》