《毛遂自荐》 课件

图片预览

文档简介

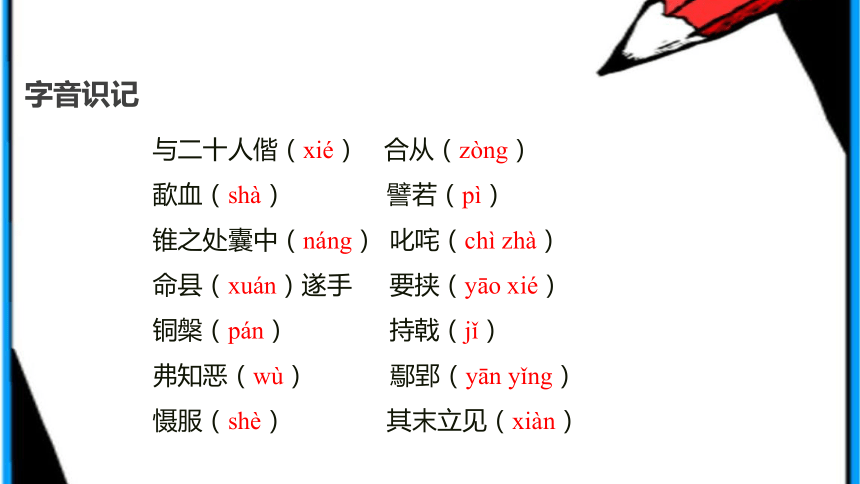

课件17张PPT。 两千多年前,一个文人在遭受了莫大的屈辱以后,忍辱负重,以心灵和血肉之躯完成了一部伟大的史学著作。以后的几千年里,这部伟大的著作犹如一颗璀璨的明珠,又如一座高耸的丰碑,屹立在中国文学和历史的长河之中,后人无法超越也难以企及,这个人就是司马迁,这部史学著作就是《史记》。今天,我们就来管中窥豹,通过学习课文《毛遂自荐》来感受一下《史记》的魅力。与二十人偕(xié) 合从(zòng)

歃血(shà) 譬若(pì)

锥之处囊中(náng) 叱咤(chì zhà)

命县(xuán)遂手 要挟(yāo xié)

铜槃(pán) 持戟(jǐ)

弗知恶(wù) 鄢郢(yān yǐng)

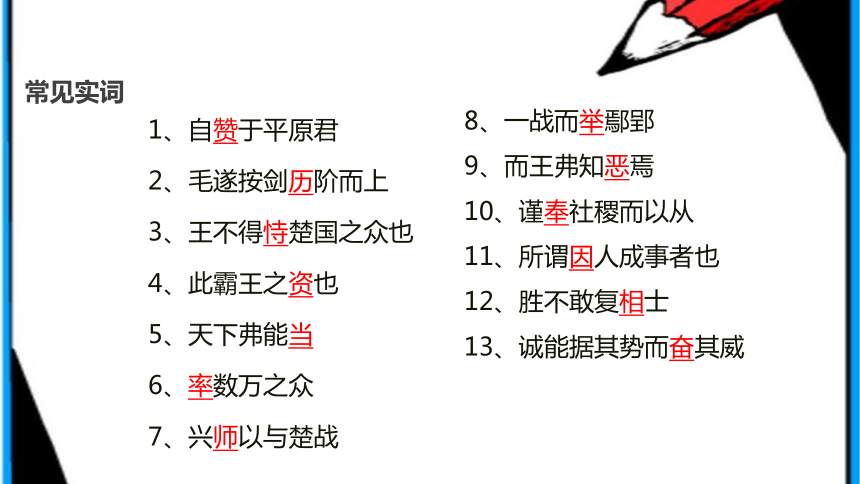

慑服(shè) 其末立见(xiàn)字音识记1、自赞于平原君

2、毛遂按剑历阶而上

3、王不得恃楚国之众也

4、此霸王之资也

5、天下弗能当

6、率数万之众

7、兴师以与楚战 8、一战而举鄢郢

9、而王弗知恶焉

10、谨奉社稷而以从

11、所谓因人成事者也

12、胜不敢复相士

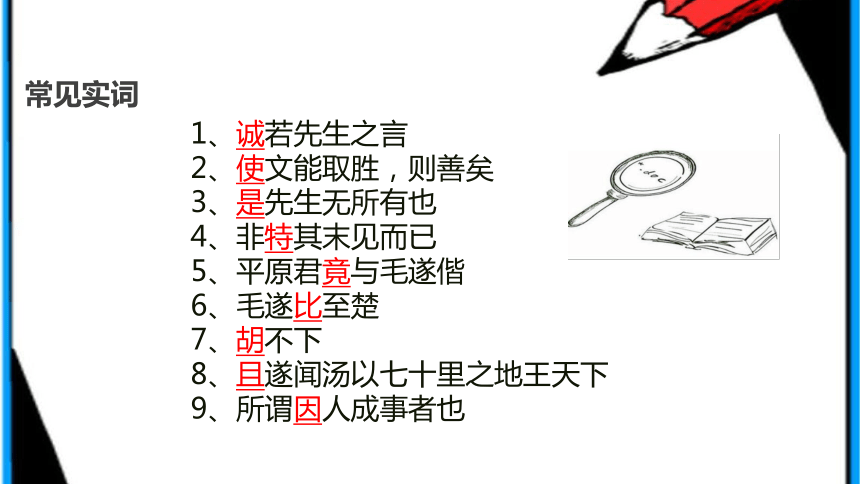

13、诚能据其势而奋其威 常见实词1、诚若先生之言

2、使文能取胜,则善矣

3、是先生无所有也

4、非特其末见而已

5、平原君竟与毛遂偕

6、毛遂比至楚

7、胡不下

8、且遂闻汤以七十里之地王天下

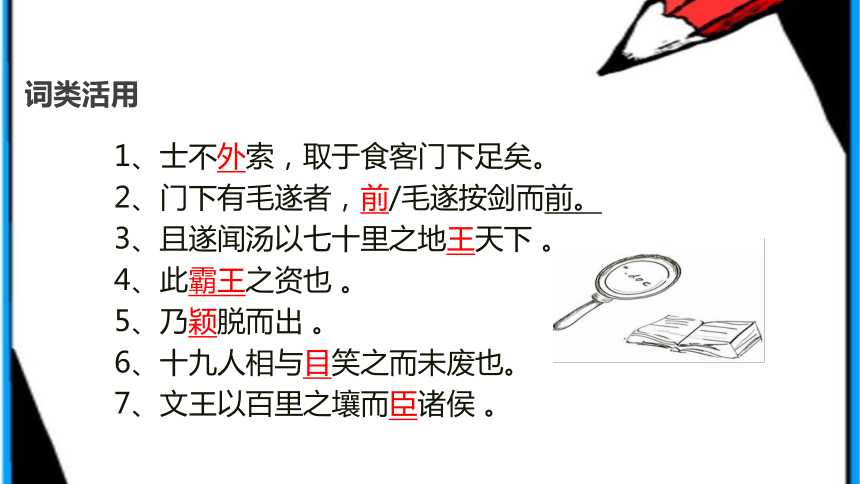

9、所谓因人成事者也 常见实词1、士不外索,取于食客门下足矣。

2、门下有毛遂者,前/毛遂按剑而前。

3、且遂闻汤以七十里之地王天下 。

4、此霸王之资也 。

5、乃颖脱而出 。

6、十九人相与目笑之而未废也。

7、文王以百里之壤而臣诸侯 。词类活用 开端:毛遂自荐。

秦围邯郸,赵国危在旦夕,毛遂自赞于平原君,请处囊中。(第一段)

赵楚合纵会盟的过程。(第二段)

发展:合纵之事,日中不决。

高潮:楚廷言纵,说服楚王。

结局:歃血定纵。文章大意 尾声(第三段):平原君引咎自责。 总结本文内容:本文着重写了毛遂的非凡胆识、超群才能及其不避嫌疑、勇纾国难的义勇精神。文章大意

1、明确本文的主要内容和中心思想。

本文通过“合从于楚”这一重大事件的记叙,具体表现并高度赞扬了平原君的舍人毛遂的智慧、勇敢及勇于主动承担重任的精神。

整体感知 作者主要运用了语言描写、行动描写并运用对比衬托的手法来塑造大智大勇的毛遂这一形象的。2、作者是如何塑造毛遂这个人物形象的?

整体感知 3、哪些成语出自本文?找出原句,并对这些成语加以解释。

锥处囊中 脱颖而出

毛遂自荐 因人成事

一言九鼎 九鼎大吕整体感知 1、阅读文章,说一说,赵国处于什么样的困境,并采取了什么样的策略来解决?

“秦之围邯郸”用个“围”字,突出赵国处于困境,赵国要联合楚国对抗秦国,突出了“合从于楚”的重要性和紧迫性。平原君对随行人员的要求之高,反映完成任务的艰巨性。深入理解 2、平原君要“合从于楚”也是困难重重,他遇到了什么困难?

平原君要“约与食客”“二十人偕”,可是人数不够,说明平原君原来的乐观估计不符合实际,为毛遂自荐创造条件。

深入理解 3、平原君要带的二十人为什么要“有勇力文武备具者”?

平原君对随行人员的要求之高,反映完成任务的艰巨性。“文武备具”的“文”,说的是“合从于楚”的一种可能的方式。下文说明,平原君的这一估计是不现实的。设想“合从于楚”的可供选择的另一种方式,与上文“文武备具”的“武”字相应。

深入理解 4、面对毛遂自荐,平原君和其他门客是什么态度?

平原君对毛遂的态度,先认为他“不能”,决定“先生留”,经过一番辩论,结果又“竟与毛遂偕”。“目笑之而未发”这句话写出“十九人”的复杂的心理:一方面不相信毛遂真有才能,认为他在吹牛,因而忍不住讥笑;一方面碍于平原君的面子,又不好说出口来。“目笑”二字,还表现出十九人自负的神态,“未发”二字,又表现出他们的世故。

深入理解

毛遂自荐给了我们什么启示?在今天有何现实意义? 寸有所长,尺有所短,骐骥一日千里,捕捉老鼠不如蛇猫。逞三寸舌我当仁不让,仗三尺剑实非我能,岂敢以家国安危来试验我之不才之处。思考与讨论 处囊脱颖才能出众;

恃勇慑王胆识超群。

完成对联(可不局限于课本)

上联:智勇毛遂真名士

下联:忠贤岳飞大英雄

上联:毛遂自荐,舌战服群儒,邯郸城解救赵国名扬四海

下联:荆轲西行,高歌激众志,咸阳宫刺杀秦王功亏一篑一???????????????

对联欣赏

歃血(shà) 譬若(pì)

锥之处囊中(náng) 叱咤(chì zhà)

命县(xuán)遂手 要挟(yāo xié)

铜槃(pán) 持戟(jǐ)

弗知恶(wù) 鄢郢(yān yǐng)

慑服(shè) 其末立见(xiàn)字音识记1、自赞于平原君

2、毛遂按剑历阶而上

3、王不得恃楚国之众也

4、此霸王之资也

5、天下弗能当

6、率数万之众

7、兴师以与楚战 8、一战而举鄢郢

9、而王弗知恶焉

10、谨奉社稷而以从

11、所谓因人成事者也

12、胜不敢复相士

13、诚能据其势而奋其威 常见实词1、诚若先生之言

2、使文能取胜,则善矣

3、是先生无所有也

4、非特其末见而已

5、平原君竟与毛遂偕

6、毛遂比至楚

7、胡不下

8、且遂闻汤以七十里之地王天下

9、所谓因人成事者也 常见实词1、士不外索,取于食客门下足矣。

2、门下有毛遂者,前/毛遂按剑而前。

3、且遂闻汤以七十里之地王天下 。

4、此霸王之资也 。

5、乃颖脱而出 。

6、十九人相与目笑之而未废也。

7、文王以百里之壤而臣诸侯 。词类活用 开端:毛遂自荐。

秦围邯郸,赵国危在旦夕,毛遂自赞于平原君,请处囊中。(第一段)

赵楚合纵会盟的过程。(第二段)

发展:合纵之事,日中不决。

高潮:楚廷言纵,说服楚王。

结局:歃血定纵。文章大意 尾声(第三段):平原君引咎自责。 总结本文内容:本文着重写了毛遂的非凡胆识、超群才能及其不避嫌疑、勇纾国难的义勇精神。文章大意

1、明确本文的主要内容和中心思想。

本文通过“合从于楚”这一重大事件的记叙,具体表现并高度赞扬了平原君的舍人毛遂的智慧、勇敢及勇于主动承担重任的精神。

整体感知 作者主要运用了语言描写、行动描写并运用对比衬托的手法来塑造大智大勇的毛遂这一形象的。2、作者是如何塑造毛遂这个人物形象的?

整体感知 3、哪些成语出自本文?找出原句,并对这些成语加以解释。

锥处囊中 脱颖而出

毛遂自荐 因人成事

一言九鼎 九鼎大吕整体感知 1、阅读文章,说一说,赵国处于什么样的困境,并采取了什么样的策略来解决?

“秦之围邯郸”用个“围”字,突出赵国处于困境,赵国要联合楚国对抗秦国,突出了“合从于楚”的重要性和紧迫性。平原君对随行人员的要求之高,反映完成任务的艰巨性。深入理解 2、平原君要“合从于楚”也是困难重重,他遇到了什么困难?

平原君要“约与食客”“二十人偕”,可是人数不够,说明平原君原来的乐观估计不符合实际,为毛遂自荐创造条件。

深入理解 3、平原君要带的二十人为什么要“有勇力文武备具者”?

平原君对随行人员的要求之高,反映完成任务的艰巨性。“文武备具”的“文”,说的是“合从于楚”的一种可能的方式。下文说明,平原君的这一估计是不现实的。设想“合从于楚”的可供选择的另一种方式,与上文“文武备具”的“武”字相应。

深入理解 4、面对毛遂自荐,平原君和其他门客是什么态度?

平原君对毛遂的态度,先认为他“不能”,决定“先生留”,经过一番辩论,结果又“竟与毛遂偕”。“目笑之而未发”这句话写出“十九人”的复杂的心理:一方面不相信毛遂真有才能,认为他在吹牛,因而忍不住讥笑;一方面碍于平原君的面子,又不好说出口来。“目笑”二字,还表现出十九人自负的神态,“未发”二字,又表现出他们的世故。

深入理解

毛遂自荐给了我们什么启示?在今天有何现实意义? 寸有所长,尺有所短,骐骥一日千里,捕捉老鼠不如蛇猫。逞三寸舌我当仁不让,仗三尺剑实非我能,岂敢以家国安危来试验我之不才之处。思考与讨论 处囊脱颖才能出众;

恃勇慑王胆识超群。

完成对联(可不局限于课本)

上联:智勇毛遂真名士

下联:忠贤岳飞大英雄

上联:毛遂自荐,舌战服群儒,邯郸城解救赵国名扬四海

下联:荆轲西行,高歌激众志,咸阳宫刺杀秦王功亏一篑一???????????????

对联欣赏

同课章节目录

- 一 诗歌二首

- 观沧海

- 龟虽寿

- 二 格律诗五首

- 次北固山下 王湾

- 春望 杜甫

- 赤壁 杜牧

- 夜雨寄北 李商隐

- 过零丁洋 文天祥

- 作文1 心理描写练习

- 三 宋词二首

- 江城子 苏轼

- 水调歌头 苏轼

- 四 现代诗歌二首

- 也许

- 再别康桥

- 五 清塘荷韵

- 六 给女儿的信

- 作文2 给爸爸(妈妈)的信

- 七 《老子》二章

- 上善若水

- 知人者智

- 八 《论语》十则

- 九 邹忌讽齐王纳谏

- 一0 毛遂自荐

- 作文3 想象的魅力

- 一一 范进中举

- 一二 孔乙己

- 一三 一座小院和一条小路[自读]

- 作文4 肖像描写练习

- 一四 应有格物致知精神

- 一五 短文二篇

- 我的信念

- 悼念玛丽·居里

- 作文5 小议……

- 口语交际 人物专访

- 一六 北京的春节

- 一七 犀粪蜣

- 一八 苏格拉底之死

- 一九 沉寂的雪原

- 作文6 体会季节的变奏

- 二0 桃花源记

- 二一 短文二篇

- 答谢中书书

- 三峡

- 二二 人类制造物种灭绝危机[自读]

- 作文7 记录自己成长的轨迹

- 名著导读《昆虫记》:敬畏生命的赞歌