2018届九年级化学下册第九单元溶液9.1溶液的形成(第2课时)教案(新版)新人教版

文档属性

| 名称 | 2018届九年级化学下册第九单元溶液9.1溶液的形成(第2课时)教案(新版)新人教版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2017-12-01 19:13:57 | ||

图片预览

文档简介

溶液的形成

课题

课题1溶液的形成(2)

课时

2 课时

(总第 课时)

科 任

教 师

教学

目标

知识与能力:知道一些常见的乳化现象。探究几种物质在水中溶解时溶液的温度变化。

过程与方法:学习科学研究和科学实验的方法。

情感态度价值观:培养设计实验的能力。

重难点

重点:物质在水中溶解时溶液的温度变化的原因。

难点:溶解与乳化、物质在水中溶解时溶液的温度变化的原因。

教

学

过

程

教

学

过

一、导入新课、揭示目标(1-2分钟)

用汽油或加了洗涤剂的水都能除去衣服上的油污。分析二者的原理是否相同?给出教学目标:知识与技能:1、知道一些常见的乳化现象。

2、探究几种物质在水中溶解时溶液的温度变化。

过程与方法:学习科学研究和科学实验的方法。

情感态度价值观:培养设计实验的能力。

二、学生自学,质疑问难(10分钟左右)

自学提纲:

什么是悬浊液,乳浊液,它们与溶液有何区别?

什么是乳化作用?

3、溶解过程包括那两个过程?

4、溶质溶解形成溶液后溶液的温度变化如何?

三、合作探究,解决疑难(15分钟左右)

5、浊液:

①、乳浊液:小液滴分散到液体里形成的混合物叫做乳浊液(或乳状液)

②、悬浊液:固体小颗粒悬浮于液体里形成的混合物叫做悬浊液(或悬浮液)

③浊液的特征:不均一、不稳定。

6、乳化作用:使油分散成无数细小的液滴而不聚成大的油珠的作用。

二、溶解时的吸热或放热现象

1、溶解过程包括:扩散过程和水合过程

溶质的分子或离子向水中扩散的过程,需要吸收热量;同时溶质的分子或离子与水分子结合成水合分子或水合离子的过程,对外放出热量。

溶质溶解形成溶液后溶液的温度变化情况:

扩散过程的吸收热量和水合过程的对外放出热量的多少。

如NaCl、NH4NO3、 NaOH 三种物质溶于水后溶液的温度改变:

NaCl溶于水后溶液的温度基本不变,

NH4NO3溶于水后溶液的温度下降,

NaOH于水后溶液的温度升高。

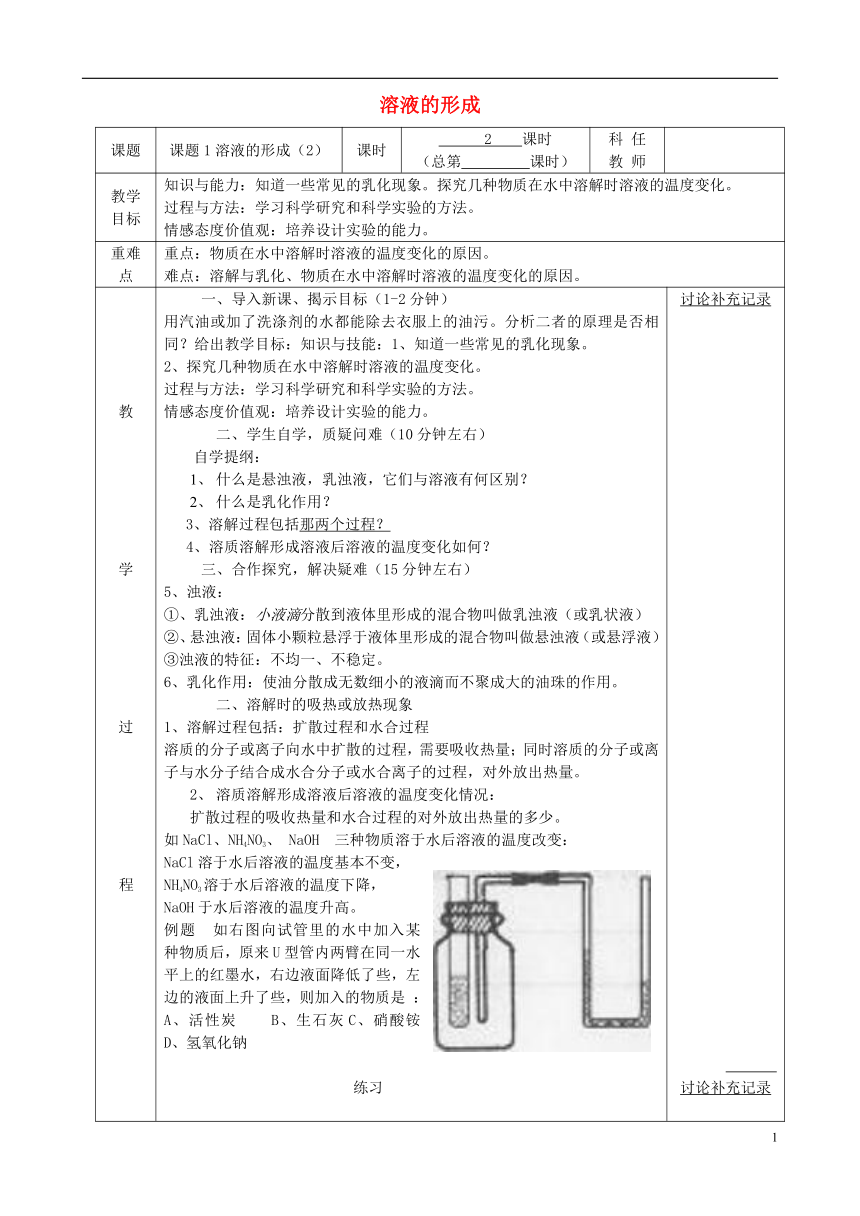

例题 如右图向试管里的水中加入某种物质后,原来U型管内两臂在同一水平上的红墨水,右边液面降低了些,左边的液面上升了些,则加入的物质是 :A、活性炭 B、生石灰C、硝酸铵 D、氢氧化钠

练习

1、溶液的基本特征是( )

A、无色透明 B、无色均一 C、均一、稳定 D、纯净的液体

2、下列液体不属于溶液的是( )

A氯化钠投入水中 B、冰投入水中 C、碘酒 D、二氧化碳通入水中

3、溶液是一种 ( )

A、化合物 B、混合物 C、纯净物 D、无色透明液体

4、下列属于溶液的是( )

A、豆浆 B、泥水 C、稀硫酸 D、牛奶

5、下列各组物质中,前者是后者的溶质的是( )

A、氯化氢、盐酸 B、生石灰、石灰水

C、二氧化碳、碳酸溶液 D、氯化钠、食盐水

四、巩固新知,当堂训练(15分钟)

课堂作业。

必做题:课本33页1(1)、5

选做题:讲家中的日用品溶于水中,探究溶解时的吸热、放热现象。

如右图所示,向小试管中分别加入下列一定量的物质,右侧U形管中液面未发生明显变化,该物质是 ( )

A.氢氧化钠固体

B.浓硫酸

C.硝酸铵晶体

D.氯化钠晶体

讨论补充记录

讨论补充记录

板书

设计

5、浊液:①、乳浊液 ②、悬浊液 ③浊液的特征

6、乳化作用:

二、溶解时的吸热或放热现象

1、溶解过程包括:扩散过程和水合过程

2、溶质溶解形成溶液后溶液的温度变化情况:

扩散过程的吸收热量和水合过程的对外放出热量的多少。

教 学 反 思

注:写教学反思的切入面

根据新课标理念,课堂教学规律、课堂教学评价体系,教学反思可以从以下六个方面着手: 1、教学内容方面:教材处理的合理性;导入、结课的激励性;深层意义的规律有否揭示与发掘。 2、教学过程方面:教学程序安排的合理性;教学设计的科学性;媒体运用的适切性;反馈评价的准确性。 3、从课堂管理方面进行反思:班级成员涉及面的广泛性;全班同学学习的积极性;学法指导的经常性;处理偶发事件的应变性。 4、时间安排方面:时间分布的合理性;课内时间的可压缩性。 5、学生活动方面:学生活动的能动性;交往状态的合理性;学生心智活动的发展性。 6、目标达成方面:学生知识、技能的落实性;学生学会学习的水平性;教师课内教学监控的有效性。

撰写教后录的切入点 1、成功点:主要是指课堂教学中的闪光点。如课堂上一个恰当的比喻,教学难点的顺利突破,引人入胜的教学方法。又如一些难忘的教学艺术镜头:新颖精彩的导语,成功的临场发挥,扭转僵局的策略措施

2、失败点:主要是指课堂教学中的砸锅点。如教学目标定位不准,造成的“吃不了”或“吃不饱”之现象;教学引导的度把握不适,造成的“一问三不知”的僵局;教学方法选择不当,造成的低效等。 3、遗漏点:主要是指课堂教学设计中遗漏的一些环节或知识点。如教学衔接必需的知识点,帮助学生理解课文的背景材料,拓展延伸的内容等。 4、改进点:主要是指课堂教学中经过微调可以追求更高效益的那些点。如更合理的分配讲与练的时间,更恰当的选择例题,更完美的板书设计,更科学的媒体选用等。

课题

课题1溶液的形成(2)

课时

2 课时

(总第 课时)

科 任

教 师

教学

目标

知识与能力:知道一些常见的乳化现象。探究几种物质在水中溶解时溶液的温度变化。

过程与方法:学习科学研究和科学实验的方法。

情感态度价值观:培养设计实验的能力。

重难点

重点:物质在水中溶解时溶液的温度变化的原因。

难点:溶解与乳化、物质在水中溶解时溶液的温度变化的原因。

教

学

过

程

教

学

过

一、导入新课、揭示目标(1-2分钟)

用汽油或加了洗涤剂的水都能除去衣服上的油污。分析二者的原理是否相同?给出教学目标:知识与技能:1、知道一些常见的乳化现象。

2、探究几种物质在水中溶解时溶液的温度变化。

过程与方法:学习科学研究和科学实验的方法。

情感态度价值观:培养设计实验的能力。

二、学生自学,质疑问难(10分钟左右)

自学提纲:

什么是悬浊液,乳浊液,它们与溶液有何区别?

什么是乳化作用?

3、溶解过程包括那两个过程?

4、溶质溶解形成溶液后溶液的温度变化如何?

三、合作探究,解决疑难(15分钟左右)

5、浊液:

①、乳浊液:小液滴分散到液体里形成的混合物叫做乳浊液(或乳状液)

②、悬浊液:固体小颗粒悬浮于液体里形成的混合物叫做悬浊液(或悬浮液)

③浊液的特征:不均一、不稳定。

6、乳化作用:使油分散成无数细小的液滴而不聚成大的油珠的作用。

二、溶解时的吸热或放热现象

1、溶解过程包括:扩散过程和水合过程

溶质的分子或离子向水中扩散的过程,需要吸收热量;同时溶质的分子或离子与水分子结合成水合分子或水合离子的过程,对外放出热量。

溶质溶解形成溶液后溶液的温度变化情况:

扩散过程的吸收热量和水合过程的对外放出热量的多少。

如NaCl、NH4NO3、 NaOH 三种物质溶于水后溶液的温度改变:

NaCl溶于水后溶液的温度基本不变,

NH4NO3溶于水后溶液的温度下降,

NaOH于水后溶液的温度升高。

例题 如右图向试管里的水中加入某种物质后,原来U型管内两臂在同一水平上的红墨水,右边液面降低了些,左边的液面上升了些,则加入的物质是 :A、活性炭 B、生石灰C、硝酸铵 D、氢氧化钠

练习

1、溶液的基本特征是( )

A、无色透明 B、无色均一 C、均一、稳定 D、纯净的液体

2、下列液体不属于溶液的是( )

A氯化钠投入水中 B、冰投入水中 C、碘酒 D、二氧化碳通入水中

3、溶液是一种 ( )

A、化合物 B、混合物 C、纯净物 D、无色透明液体

4、下列属于溶液的是( )

A、豆浆 B、泥水 C、稀硫酸 D、牛奶

5、下列各组物质中,前者是后者的溶质的是( )

A、氯化氢、盐酸 B、生石灰、石灰水

C、二氧化碳、碳酸溶液 D、氯化钠、食盐水

四、巩固新知,当堂训练(15分钟)

课堂作业。

必做题:课本33页1(1)、5

选做题:讲家中的日用品溶于水中,探究溶解时的吸热、放热现象。

如右图所示,向小试管中分别加入下列一定量的物质,右侧U形管中液面未发生明显变化,该物质是 ( )

A.氢氧化钠固体

B.浓硫酸

C.硝酸铵晶体

D.氯化钠晶体

讨论补充记录

讨论补充记录

板书

设计

5、浊液:①、乳浊液 ②、悬浊液 ③浊液的特征

6、乳化作用:

二、溶解时的吸热或放热现象

1、溶解过程包括:扩散过程和水合过程

2、溶质溶解形成溶液后溶液的温度变化情况:

扩散过程的吸收热量和水合过程的对外放出热量的多少。

教 学 反 思

注:写教学反思的切入面

根据新课标理念,课堂教学规律、课堂教学评价体系,教学反思可以从以下六个方面着手: 1、教学内容方面:教材处理的合理性;导入、结课的激励性;深层意义的规律有否揭示与发掘。 2、教学过程方面:教学程序安排的合理性;教学设计的科学性;媒体运用的适切性;反馈评价的准确性。 3、从课堂管理方面进行反思:班级成员涉及面的广泛性;全班同学学习的积极性;学法指导的经常性;处理偶发事件的应变性。 4、时间安排方面:时间分布的合理性;课内时间的可压缩性。 5、学生活动方面:学生活动的能动性;交往状态的合理性;学生心智活动的发展性。 6、目标达成方面:学生知识、技能的落实性;学生学会学习的水平性;教师课内教学监控的有效性。

撰写教后录的切入点 1、成功点:主要是指课堂教学中的闪光点。如课堂上一个恰当的比喻,教学难点的顺利突破,引人入胜的教学方法。又如一些难忘的教学艺术镜头:新颖精彩的导语,成功的临场发挥,扭转僵局的策略措施

2、失败点:主要是指课堂教学中的砸锅点。如教学目标定位不准,造成的“吃不了”或“吃不饱”之现象;教学引导的度把握不适,造成的“一问三不知”的僵局;教学方法选择不当,造成的低效等。 3、遗漏点:主要是指课堂教学设计中遗漏的一些环节或知识点。如教学衔接必需的知识点,帮助学生理解课文的背景材料,拓展延伸的内容等。 4、改进点:主要是指课堂教学中经过微调可以追求更高效益的那些点。如更合理的分配讲与练的时间,更恰当的选择例题,更完美的板书设计,更科学的媒体选用等。

同课章节目录