七年级上册(2016部编) 第四单元13 植树的牧羊人 课件

文档属性

| 名称 | 七年级上册(2016部编) 第四单元13 植树的牧羊人 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-04-27 18:37:23 | ||

图片预览

文档简介

课件39张PPT。人类幸福的根源是什么?

什么才是生命中真正重要的东西?植树的牧羊人 让·乔诺(1895-1970), 生于法国普罗旺斯地区马诺斯克市,法国著名作家、电影编剧。在第一次世界大战时曾当过步兵,在经历惨烈场面后成为坚定的和平主义者。

让·乔诺的作品获奖很多,部分作品被搬上银幕,被认为是法国20世纪最著名的作家之一。多数作品都是以他的家乡和周边地区——阿尔卑斯山和普罗旺斯地区为背景。

作者简介预习诊断——给蓝色的字注音慷慨 光秃秃

薰衣草 帐篷

废墟 坍塌

戳 琢磨

酬劳 山毛榉

流淌 浇灌

白桦树 干涸

薄荷 溜达

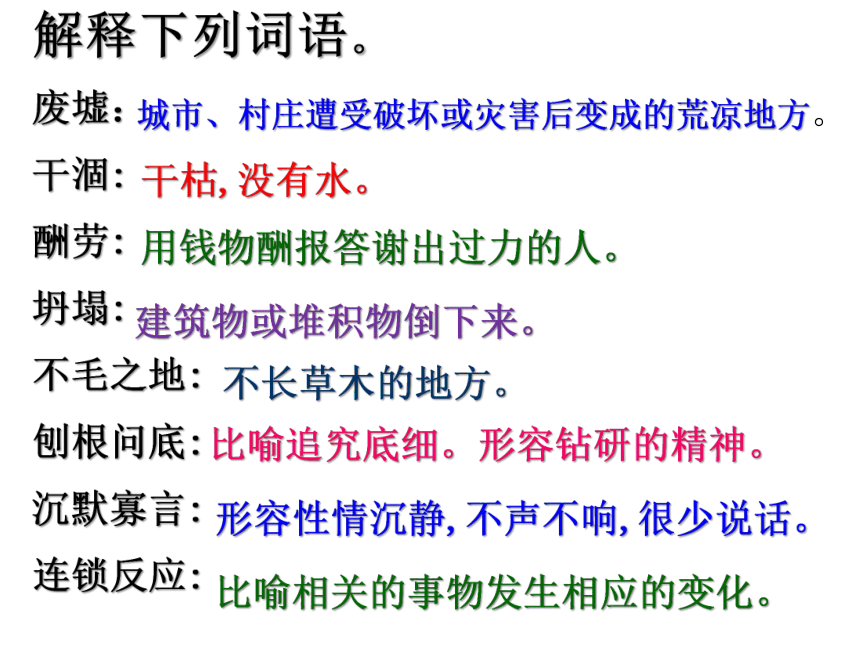

缝隙 水渠kāng kǎitānchóu huà xūhéchuōjǔ xūnbò heliūtūpéngzuó motǎng?guànfèng xì?qú解释下列词语。

废墟:

干涸:

酬劳:

坍塌:

不毛之地:

刨根问底:

沉默寡言:

连锁反应:

干枯,没有水。城市、村庄遭受破坏或灾害后变成的荒凉地方。用钱物酬报答谢出过力的人。建筑物或堆积物倒下来。 不长草木的地方。比喻追究底细。形容钻研的精神。形容性情沉静,不声不响,很少说话。比喻相关的事物发生相应的变化。初读课文,整体感知1、用简洁的语言概括文章内容

2、本文以什么顺序来记叙事件的?叙述的详略。

3、作者与牧羊人共有几次见面?见面的情形如何?高原上有什么变化?

1、用简洁的语言概括文章内容 孤独的牧羊人艾力泽·布菲用自己的双手和坚韧的毅力将荒芜之地变成了人们可以安居乐业的绿洲。整体感知 作者运用以时间先后为序的顺叙方法展开全文,记叙事件。

作者与牧羊人三次见面写得详细,其中第一次见面最详细。

1920年后我几乎每年都去看望他,寥寥两句写得简略之极。?2、作者用什么顺序记述故事,哪些详写,哪些略写??3、三见牧羊人一个人住在房子里;牧羊同时种树;沉默寡言、充满自信、意志果断;生活一丝不苟身体还很硬朗;减少了羊群的数量,改养羊为蜜蜂,还是沉默寡言;依然心无旁骛地种树87岁,年事已高

植树的老人毫无生机;村落都成了废墟;环境恶劣;不毛之地乡景如昔,但已萌发生机;有了三片树林;看到了溪水,飘香的微风;风穿过树林如流水般的声音;生机勃勃、成为沃土;干净的农舍;冒出泉水;人们生活幸福舒适 一个普通人,创造了伟大的事业,以一己之力把不毛之地变成富裕的村庄。这是人类精神和肉体力量的体现。只要心存美好的愿望,运用这种力量,经过长期不懈的努力,就能改造恶劣的环境,为人类造福。看到牧羊人的表现和高原的变化你有什么样的感悟??1、文中的牧羊人给你留下了怎样的印象?请从文中找出相关语句,并进行概括。他是一个 的人。从“ ”这句话(情节)可以看出。再读课文,理解人物形象 牧羊人是一个沉默寡言,做事认真,充满自信、意志果断,坚定信念,坚韧毅力,持之以恒,不计名利,不图回报,毫无私心,无私奉献……的人。2、文中作者用了哪些话直接来赞美牧羊人?表现了作者怎样的感情?“眼前的一切,不是靠什么先进的技术,而是靠一个人的双手和毅力造就的,我才明白,人类除了毁灭,还可以像上帝一样创造”;“是我见过的最了不起的奇迹”;“我就从心底里,对这位没有受过什么教育的普通农民,感到无限的敬佩。他做到了只有上天才能做到的事”等。这些话表达了作者对牧羊人的无比敬佩之情。三读课文,探究主题1、第一段的表达方式是什么?怎样理解课文第一段的内容?议论。

交代一个好人应该具备的品德——慷慨无私,不图回报,还给世界留下了许多。

作用:开篇点题,总领全文(引出下文),并奠定了文章的感情基调。2、最后一段运用了什么表达方式?有何作用? 结尾采用了抒情议论相结合的手法,表达了作者对牧羊人由衷的敬佩之情,同时也对牧羊人所作出的功绩进行了高度的评价和赞扬。

照应开头,立意深远,使文章主题上升到人生哲理的高度(点明了主题),给人以深刻的启迪。3、本文对你有什么启示?

人类除了毁灭,还可以像上天一样创造。只要满怀无私的大爱,只要具有不懈的毅力和精神,同样可以创造奇迹,人一定可以改变恶劣的生存环境,大自然也一定会给与丰厚的回馈,人类的可悲命运会被最终改变。 为将这个故事制作成一部30分钟片长的动画片,画家弗瑞德里克·拜克花费了5年时间才全部完成,大约绘制了20000张图片。为了达到一种水彩画的视觉效果,使线条变得朦胧起来,夜以继日地伏在“透写台”上直接绘制动画的他被熏瞎了一只眼睛!

对弗瑞德里克·拜克来说,《植树的男人》不仅仅是关于树的故事,更是一种象征,“它所承载的主题像《圣经》一样深刻、严肃——探寻人类幸福的根源以及什么才是生命中真正重要的东西”。4、绘本名叫《植树的男人》,课文原来的题目是《种植希望与幸福的人》,为什么选入 课本时却又改成了《植树的牧羊人》?1.点明文章描写的对象、身份和内容:牧羊人,整个故事情节都是围绕着牧羊人开展的。

2.设置悬念,引起读者的思考:一个放羊的人, 怎么会去种树呢?激发阅读兴趣。

3.“他做到了只有上天才能做到的事。”耶稣说自己是好牧人,这里把艾力泽·布菲比作耶稣,表达对他的赞美和敬佩之情。(牧羊人日复一日的植树,终于使荒漠变成了绿洲,使上万人受惠,不但拯救了一方水土,也拯救了一方人民,默默无闻,不求名利和回报,人们享受到了他的赐予,却没有感受到他的存在,其行为宛如救世的上帝耶稣。)拓展练习我们所处的社会中也有很多默默“种树“的人,他们以非凡的毅力,辛勤耕耘,种植着希望和幸福。你认识或听说过这样的人吗?试为他写一段文字,记录他的事迹,并写出你的评价和感受。 王有德 “全国绿化先进工作者”、“全国治沙劳动模范”和全国“实践‘三个代表’的模范”、全国十大国有林场管理奖获得者。1985年他担任宁夏灵武市白芨滩防沙林场副场长,从此开始了他的治沙生涯。20年来,他想的、做的只有一件事——治沙。在浩瀚的毛乌素沙地腹地,他用火热的情怀,带领全体干部职工完成治沙造林25.9万亩,控制流沙面积30万亩,在毛乌素沙地腹地织出一条绿龙,将沙漠紧紧锁住。除了治沙,他还治穷。王有德不想让工人住在破旧的房子里“数星星”,积极开拓增收渠道,建立绿化工程公司,承揽绿化工程80多处,累计创产值3000多万元,全场固定资产总值由过去的40万元增加到2002年的1677万元。职工高高兴兴地搬进了新居,人均收入有了很大提高。在他的带领下,全场职工一心一意发展林业奔小康。 示例1:黎族教师李桂林、陆建芬夫妇:十九年的坚持,悬崖绝壁一道狭窄天梯上几千次的来来回回,为一个十几年没有学校的小山村的孩子们搭建通往美好生活的知识桥梁。

示例2:抗震英雄武文斌:在军校学习就要毕业的他本不在领导考虑的救灾人员名单内,他坚决请缨,与战友共赴灾区救灾。34天内别人休息他不休息,其中3天的轮休日他也放弃了。最终劳累过度,他不幸因肺血管破裂失血过多而牺牲。他2008年初刚结婚,本打算救灾回去后选日子补拍婚纱照,最后新婚妻子只能怀抱他的遗像拍照,完成英雄最后的遗愿。1、本文采用第一代人称叙事,请说说这样写有何作用?用第一人称叙事,“我”作为一个见证人,使故事显得真实可信,又通过“我”的所想所感,对植树人的平凡而又伟大的一生做出了高度的评价。补充:记叙的人称和作用:以“我”的口吻或角度来叙述的是第一人称。以第三者的角度来叙述文章中的人物、事情、场景等的是第三人称。

作用:第一人称,真实可信;第二人称,亲切自然;第三人称,可以多角度描写,不受时间和空间的限制。写法2、环境描写突出了主题环境描写的作用:

①交代事情发生的时间、地点或背景,增加事情的真实性。

②渲染气氛,烘托人物的心情。

③寄托人物的思想感情(表达了…… 的感情)

④反映人物的性格或品质

⑤推动故事情节的发展。

⑥深化作品的主题。3、融议论、记叙、描写、抒情于一体。 文章开篇议论,肯定那种慷慨无私,不图回报,并为后人留下成果的人是好人。

接下来,讲述了自己与牧羊人的几次交往,其中有许多细致生动的描写,让人留下了深刻的印象。

文末抒情,高度赞扬牧羊人所做出的伟大业绩。4、按时间顺序叙事,条理清楚。有照应,有对比。我在无边无际的荒野中艰难前行,当时这个高原一片黄土,光秃秃的,一棵树也没有,毫无生命的迹象 。

我继续向前走,心想:要找到水,恐怕是没指望了。就在我爬上一个山坡时,忽然看见远处山谷似乎有人影,我朝那人大声叫道:“给我一点儿水好吗?”牧羊人让我喝了壶里的水,又带我去了他山上的的小屋。他从一口深井里给我打了一些水,井台上装着简单的吊绳……这个男人不太爱说话,可能是独居的里缘故。他不住帐篷,而是住在一座结实的石房子里。尽管生活并不富裕,但牧羊人的外表却很整洁。 吃过饭后,他拿出一个袋子,从里面倒出一堆橡子,并仔细的挑选起来。我跟着牧羊人和他的羊群,走在平行的山路上……突然,他停了下来,用铁棍在地上戳了一个坑,然后轻轻的往坑里放一颗橡子,再仔细的盖上泥土——他在种橡树!我和牧羊人道了别,又过了一年,我再一次踏上了去往那片高原的路,景象大致如昔,只是在没有人烟的村庄尽头,有股灰蒙蒙的雾气,像地毯一样,铺在高原上。牧羊人还活着,身体很硬朗,他已经改养蜜蜂,他一直在种树,坚持做着自己想做的事。成片的白桦树,棵棵鲜嫩、挺拔,像笔直站立的少年一样。1945年6月,我最后一次见到植树的老人。我再一次踏上高原的路,一切都变了,连空气都变成了飘着香气的微风。人们挖了水渠,农场边上,枫树林里,流淌着源源不断的泉水,浇灌着长在周围的鲜嫩薄荷……人们在此安居乐业,孩子们的笑声又开始在热闹的乡村聚会上飘荡。这都源于这位叫爱力泽.布菲的老人。时间

1914年7月28日-1918年11月11日

大战历时4年,30多个国家,15亿人口卷入战争,伤亡人员3000万,造成严重经济损失。

时间

1939年9月1日至1945年9月2日

伤亡情况

全世界一共约7000万人死亡

全世界一共约1.3亿人受伤

战争损失

5万多亿美元

什么才是生命中真正重要的东西?植树的牧羊人 让·乔诺(1895-1970), 生于法国普罗旺斯地区马诺斯克市,法国著名作家、电影编剧。在第一次世界大战时曾当过步兵,在经历惨烈场面后成为坚定的和平主义者。

让·乔诺的作品获奖很多,部分作品被搬上银幕,被认为是法国20世纪最著名的作家之一。多数作品都是以他的家乡和周边地区——阿尔卑斯山和普罗旺斯地区为背景。

作者简介预习诊断——给蓝色的字注音慷慨 光秃秃

薰衣草 帐篷

废墟 坍塌

戳 琢磨

酬劳 山毛榉

流淌 浇灌

白桦树 干涸

薄荷 溜达

缝隙 水渠kāng kǎitānchóu huà xūhéchuōjǔ xūnbò heliūtūpéngzuó motǎng?guànfèng xì?qú解释下列词语。

废墟:

干涸:

酬劳:

坍塌:

不毛之地:

刨根问底:

沉默寡言:

连锁反应:

干枯,没有水。城市、村庄遭受破坏或灾害后变成的荒凉地方。用钱物酬报答谢出过力的人。建筑物或堆积物倒下来。 不长草木的地方。比喻追究底细。形容钻研的精神。形容性情沉静,不声不响,很少说话。比喻相关的事物发生相应的变化。初读课文,整体感知1、用简洁的语言概括文章内容

2、本文以什么顺序来记叙事件的?叙述的详略。

3、作者与牧羊人共有几次见面?见面的情形如何?高原上有什么变化?

1、用简洁的语言概括文章内容 孤独的牧羊人艾力泽·布菲用自己的双手和坚韧的毅力将荒芜之地变成了人们可以安居乐业的绿洲。整体感知 作者运用以时间先后为序的顺叙方法展开全文,记叙事件。

作者与牧羊人三次见面写得详细,其中第一次见面最详细。

1920年后我几乎每年都去看望他,寥寥两句写得简略之极。?2、作者用什么顺序记述故事,哪些详写,哪些略写??3、三见牧羊人一个人住在房子里;牧羊同时种树;沉默寡言、充满自信、意志果断;生活一丝不苟身体还很硬朗;减少了羊群的数量,改养羊为蜜蜂,还是沉默寡言;依然心无旁骛地种树87岁,年事已高

植树的老人毫无生机;村落都成了废墟;环境恶劣;不毛之地乡景如昔,但已萌发生机;有了三片树林;看到了溪水,飘香的微风;风穿过树林如流水般的声音;生机勃勃、成为沃土;干净的农舍;冒出泉水;人们生活幸福舒适 一个普通人,创造了伟大的事业,以一己之力把不毛之地变成富裕的村庄。这是人类精神和肉体力量的体现。只要心存美好的愿望,运用这种力量,经过长期不懈的努力,就能改造恶劣的环境,为人类造福。看到牧羊人的表现和高原的变化你有什么样的感悟??1、文中的牧羊人给你留下了怎样的印象?请从文中找出相关语句,并进行概括。他是一个 的人。从“ ”这句话(情节)可以看出。再读课文,理解人物形象 牧羊人是一个沉默寡言,做事认真,充满自信、意志果断,坚定信念,坚韧毅力,持之以恒,不计名利,不图回报,毫无私心,无私奉献……的人。2、文中作者用了哪些话直接来赞美牧羊人?表现了作者怎样的感情?“眼前的一切,不是靠什么先进的技术,而是靠一个人的双手和毅力造就的,我才明白,人类除了毁灭,还可以像上帝一样创造”;“是我见过的最了不起的奇迹”;“我就从心底里,对这位没有受过什么教育的普通农民,感到无限的敬佩。他做到了只有上天才能做到的事”等。这些话表达了作者对牧羊人的无比敬佩之情。三读课文,探究主题1、第一段的表达方式是什么?怎样理解课文第一段的内容?议论。

交代一个好人应该具备的品德——慷慨无私,不图回报,还给世界留下了许多。

作用:开篇点题,总领全文(引出下文),并奠定了文章的感情基调。2、最后一段运用了什么表达方式?有何作用? 结尾采用了抒情议论相结合的手法,表达了作者对牧羊人由衷的敬佩之情,同时也对牧羊人所作出的功绩进行了高度的评价和赞扬。

照应开头,立意深远,使文章主题上升到人生哲理的高度(点明了主题),给人以深刻的启迪。3、本文对你有什么启示?

人类除了毁灭,还可以像上天一样创造。只要满怀无私的大爱,只要具有不懈的毅力和精神,同样可以创造奇迹,人一定可以改变恶劣的生存环境,大自然也一定会给与丰厚的回馈,人类的可悲命运会被最终改变。 为将这个故事制作成一部30分钟片长的动画片,画家弗瑞德里克·拜克花费了5年时间才全部完成,大约绘制了20000张图片。为了达到一种水彩画的视觉效果,使线条变得朦胧起来,夜以继日地伏在“透写台”上直接绘制动画的他被熏瞎了一只眼睛!

对弗瑞德里克·拜克来说,《植树的男人》不仅仅是关于树的故事,更是一种象征,“它所承载的主题像《圣经》一样深刻、严肃——探寻人类幸福的根源以及什么才是生命中真正重要的东西”。4、绘本名叫《植树的男人》,课文原来的题目是《种植希望与幸福的人》,为什么选入 课本时却又改成了《植树的牧羊人》?1.点明文章描写的对象、身份和内容:牧羊人,整个故事情节都是围绕着牧羊人开展的。

2.设置悬念,引起读者的思考:一个放羊的人, 怎么会去种树呢?激发阅读兴趣。

3.“他做到了只有上天才能做到的事。”耶稣说自己是好牧人,这里把艾力泽·布菲比作耶稣,表达对他的赞美和敬佩之情。(牧羊人日复一日的植树,终于使荒漠变成了绿洲,使上万人受惠,不但拯救了一方水土,也拯救了一方人民,默默无闻,不求名利和回报,人们享受到了他的赐予,却没有感受到他的存在,其行为宛如救世的上帝耶稣。)拓展练习我们所处的社会中也有很多默默“种树“的人,他们以非凡的毅力,辛勤耕耘,种植着希望和幸福。你认识或听说过这样的人吗?试为他写一段文字,记录他的事迹,并写出你的评价和感受。 王有德 “全国绿化先进工作者”、“全国治沙劳动模范”和全国“实践‘三个代表’的模范”、全国十大国有林场管理奖获得者。1985年他担任宁夏灵武市白芨滩防沙林场副场长,从此开始了他的治沙生涯。20年来,他想的、做的只有一件事——治沙。在浩瀚的毛乌素沙地腹地,他用火热的情怀,带领全体干部职工完成治沙造林25.9万亩,控制流沙面积30万亩,在毛乌素沙地腹地织出一条绿龙,将沙漠紧紧锁住。除了治沙,他还治穷。王有德不想让工人住在破旧的房子里“数星星”,积极开拓增收渠道,建立绿化工程公司,承揽绿化工程80多处,累计创产值3000多万元,全场固定资产总值由过去的40万元增加到2002年的1677万元。职工高高兴兴地搬进了新居,人均收入有了很大提高。在他的带领下,全场职工一心一意发展林业奔小康。 示例1:黎族教师李桂林、陆建芬夫妇:十九年的坚持,悬崖绝壁一道狭窄天梯上几千次的来来回回,为一个十几年没有学校的小山村的孩子们搭建通往美好生活的知识桥梁。

示例2:抗震英雄武文斌:在军校学习就要毕业的他本不在领导考虑的救灾人员名单内,他坚决请缨,与战友共赴灾区救灾。34天内别人休息他不休息,其中3天的轮休日他也放弃了。最终劳累过度,他不幸因肺血管破裂失血过多而牺牲。他2008年初刚结婚,本打算救灾回去后选日子补拍婚纱照,最后新婚妻子只能怀抱他的遗像拍照,完成英雄最后的遗愿。1、本文采用第一代人称叙事,请说说这样写有何作用?用第一人称叙事,“我”作为一个见证人,使故事显得真实可信,又通过“我”的所想所感,对植树人的平凡而又伟大的一生做出了高度的评价。补充:记叙的人称和作用:以“我”的口吻或角度来叙述的是第一人称。以第三者的角度来叙述文章中的人物、事情、场景等的是第三人称。

作用:第一人称,真实可信;第二人称,亲切自然;第三人称,可以多角度描写,不受时间和空间的限制。写法2、环境描写突出了主题环境描写的作用:

①交代事情发生的时间、地点或背景,增加事情的真实性。

②渲染气氛,烘托人物的心情。

③寄托人物的思想感情(表达了…… 的感情)

④反映人物的性格或品质

⑤推动故事情节的发展。

⑥深化作品的主题。3、融议论、记叙、描写、抒情于一体。 文章开篇议论,肯定那种慷慨无私,不图回报,并为后人留下成果的人是好人。

接下来,讲述了自己与牧羊人的几次交往,其中有许多细致生动的描写,让人留下了深刻的印象。

文末抒情,高度赞扬牧羊人所做出的伟大业绩。4、按时间顺序叙事,条理清楚。有照应,有对比。我在无边无际的荒野中艰难前行,当时这个高原一片黄土,光秃秃的,一棵树也没有,毫无生命的迹象 。

我继续向前走,心想:要找到水,恐怕是没指望了。就在我爬上一个山坡时,忽然看见远处山谷似乎有人影,我朝那人大声叫道:“给我一点儿水好吗?”牧羊人让我喝了壶里的水,又带我去了他山上的的小屋。他从一口深井里给我打了一些水,井台上装着简单的吊绳……这个男人不太爱说话,可能是独居的里缘故。他不住帐篷,而是住在一座结实的石房子里。尽管生活并不富裕,但牧羊人的外表却很整洁。 吃过饭后,他拿出一个袋子,从里面倒出一堆橡子,并仔细的挑选起来。我跟着牧羊人和他的羊群,走在平行的山路上……突然,他停了下来,用铁棍在地上戳了一个坑,然后轻轻的往坑里放一颗橡子,再仔细的盖上泥土——他在种橡树!我和牧羊人道了别,又过了一年,我再一次踏上了去往那片高原的路,景象大致如昔,只是在没有人烟的村庄尽头,有股灰蒙蒙的雾气,像地毯一样,铺在高原上。牧羊人还活着,身体很硬朗,他已经改养蜜蜂,他一直在种树,坚持做着自己想做的事。成片的白桦树,棵棵鲜嫩、挺拔,像笔直站立的少年一样。1945年6月,我最后一次见到植树的老人。我再一次踏上高原的路,一切都变了,连空气都变成了飘着香气的微风。人们挖了水渠,农场边上,枫树林里,流淌着源源不断的泉水,浇灌着长在周围的鲜嫩薄荷……人们在此安居乐业,孩子们的笑声又开始在热闹的乡村聚会上飘荡。这都源于这位叫爱力泽.布菲的老人。时间

1914年7月28日-1918年11月11日

大战历时4年,30多个国家,15亿人口卷入战争,伤亡人员3000万,造成严重经济损失。

时间

1939年9月1日至1945年9月2日

伤亡情况

全世界一共约7000万人死亡

全世界一共约1.3亿人受伤

战争损失

5万多亿美元

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首