浙教版九年级上第四章 代谢与平衡(教案)[上学期]

文档属性

| 名称 | 浙教版九年级上第四章 代谢与平衡(教案)[上学期] |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 46.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2007-09-21 23:25:00 | ||

图片预览

文档简介

第1节 动物的食物与摄食

【教学目标】

1、运用实验探究的方法测定不同食物中的能量,了解“热量价”的含义,知道食物中蕴含能量

2、说出食物中的主要营养物质及其作用

3、列举不同动物的捕食器官及捕食方式,认同结构与功能相适应、生物适应其生存环境的基本生物学观点

4、知道牙齿的种类,能描述牙齿的结构,阐明保护牙齿的重要意义

【教学重点与难点】

食物中的营养素及其作用

【教学过程设计】

引入 人和其它动物的生命活动都需要消耗能量,那么这些能量都是从哪里来的啊?

一、热量价

讲授:动物的能量来自于食物,食物在体内氧化和在空气中燃烧氧化有相似之处,但进行的

方式不同。

设疑:同样质量的不同食物中所含的能量也一样多吗?究竟哪种食物提供的能量多?

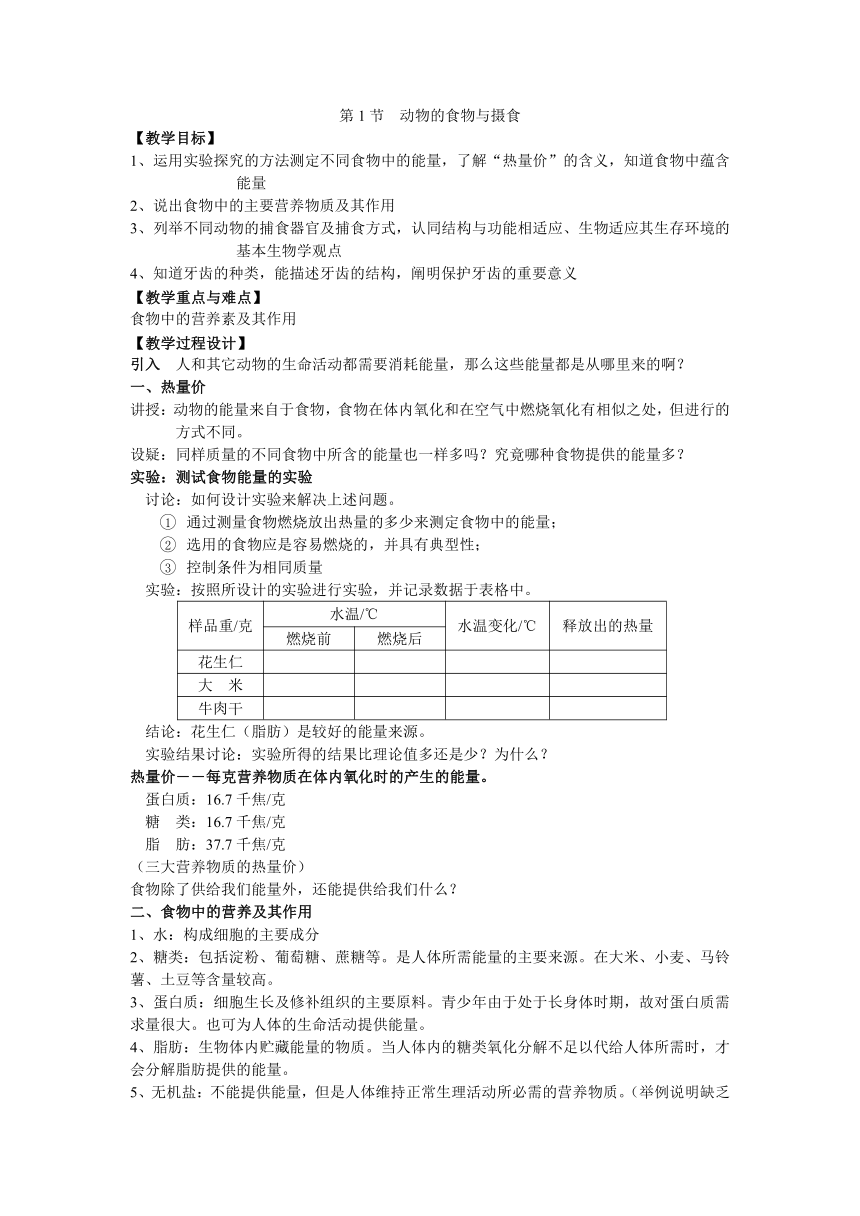

实验:测试食物能量的实验

讨论:如何设计实验来解决上述问题。

1 通过测量食物燃烧放出热量的多少来测定食物中的能量;

2 选用的食物应是容易燃烧的,并具有典型性;

3 控制条件为相同质量

实验:按照所设计的实验进行实验,并记录数据于表格中。

样品重/克 水温/℃ 水温变化/℃ 释放出的热量

燃烧前 燃烧后

花生仁

大 米

牛肉干

结论:花生仁(脂肪)是较好的能量来源。

实验结果讨论:实验所得的结果比理论值多还是少?为什么?

热量价――每克营养物质在体内氧化时的产生的能量。

蛋白质:16.7千焦/克

糖 类:16.7千焦/克

脂 肪:37.7千焦/克

(三大营养物质的热量价)

食物除了供给我们能量外,还能提供给我们什么?

二、食物中的营养及其作用

1、水:构成细胞的主要成分

2、糖类:包括淀粉、葡萄糖、蔗糖等。是人体所需能量的主要来源。在大米、小麦、马铃薯、土豆等含量较高。

3、蛋白质:细胞生长及修补组织的主要原料。青少年由于处于长身体时期,故对蛋白质需求量很大。也可为人体的生命活动提供能量。

4、脂肪:生物体内贮藏能量的物质。当人体内的糖类氧化分解不足以代给人体所需时,才会分解脂肪提供的能量。

5、无机盐:不能提供能量,但是人体维持正常生理活动所必需的营养物质。(举例说明缺乏某种无机盐的症状)

6、食物纤维:由纤维素组成,不能被消化吸收,但对人体有非常重要的作用。刺激消化腺分泌消化液,促进肠道蠕动,利于排便等

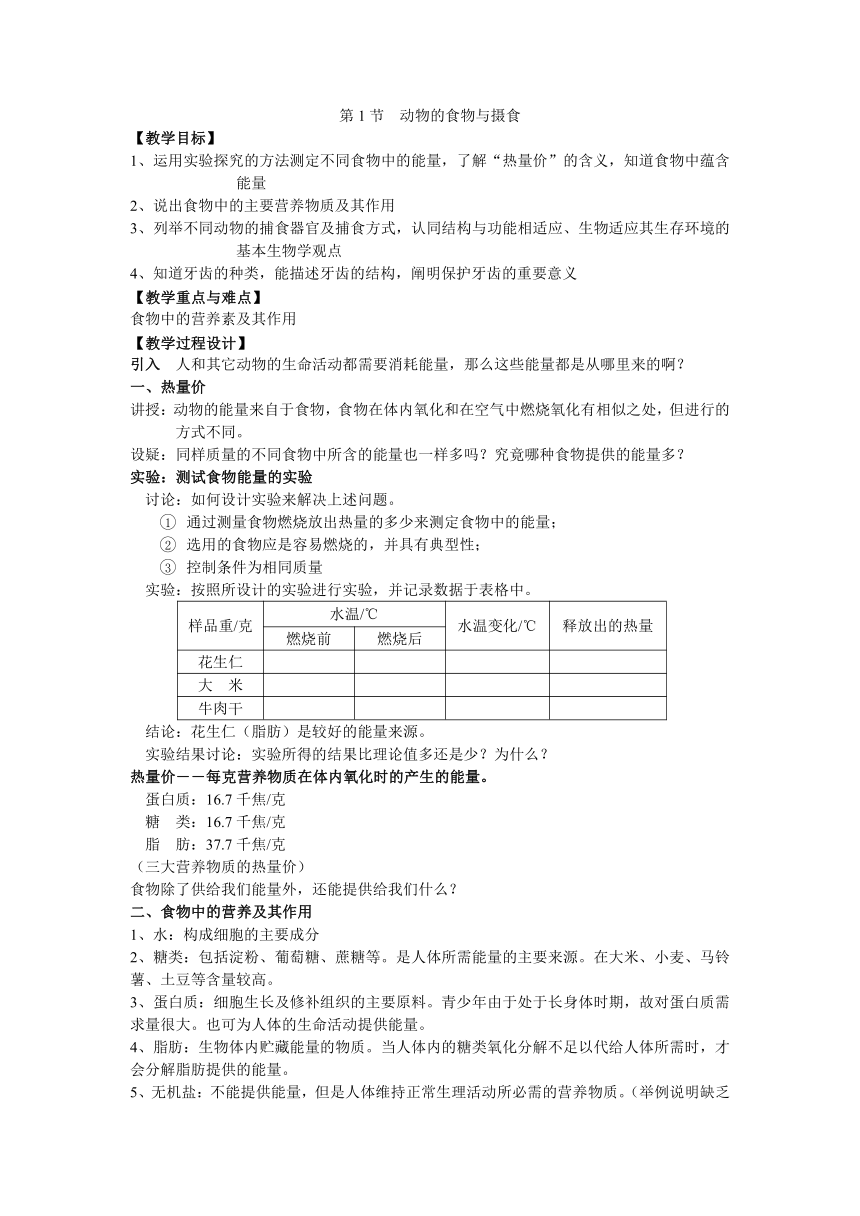

7、维生素(vitamin):种类很多,必须从食物中获得。参与人体内许多重要的生理活动,对保持人的身体健康关系极大。

看表格,了解常见维生素的名称、来源和缺乏症。

名称 缺乏症 主要来源

维生素A 夜盲症、角膜干燥症 肝、鱼肝油、卵黄、牛乳、胡萝卜

维生素B1 脚气病 米糠、麦麸、卵黄、酵母

维生素B2 口角炎、唇裂症 卵黄、酵母、大豆、胚芽、肝

维生素C 坏血病 蔬菜、水果

维生素D 成人骨软化、儿童佝偻病 鱼肝油、卵黄

维生素E 不育、流产、肌肉萎缩等 谷物胚芽、植物油、绿叶

补充说明:

(1)蛋白质、糖类、脂肪这三类物质都有两方面的作用,既能作为人体生长发育和组织更新的原料,又能提供人体各项生理活动和保持体温所需的能量。蛋白质是构成人体的基本物质,以供给原料为主;糖类是供给人体生理活动的主要能源物质,以供给能量为主;脂肪是人体内贮备的能源物质,以贮能为主。

(2)一般来说,动物性食物(如鸡、鸭、鱼、禽蛋等)蛋白质含量较丰富,而植物性食物中豆类植物蛋白质含量较高。蛋白质并不是吃得越多越好,反而会导致消化不良。

(3)熊是恒温动物即使冬眠时也需要保持自身体温的恒定,同时还要维持心跳、呼吸等生命活动,因此,熊在冬眠状态下仍然需要不断消耗能量。但熊在冬眠时不进食,只有消耗脂肪来提供能量,所以冬眠后明显瘦许多。

(4)蛋白质、糖类、脂肪能提供能量,水、无机盐、维生素和粗纤维不能提供能量。粗纤维是人体不能消化吸收的物质,却可辅助人体对食物的消化和吸收。

(5)水在人体中的含量最高,约占2/3,是人体不可缺少的物质。水是构成细胞的重要物质,还有参与人体各种生理活动和体内物质运输的作用。

(6)并不是每种食物都含有上述七类营养物质,在一些物质中含有较多的其中几类营养物质,而另一些食物中含有较多的其他几类营养物质。

引导学生得出:养成“合理摄食,均衡膳食”的健康的饮食习惯。

(三)动物的摄食:

摄食的定义:动物机械性的获得食物,并将其咀嚼和吞咽的过程

各种动物捕捉食物的手段各不相同,他们的食性也多种多样。捕食者以各种手段捕捉食物,而被捕食者也有各种办法保护自身,因此,各种动物具有自己特有的捕食方式和捕食器官。

学生结合自身的生活经验讨论不同动物摄食器官、摄食方式与环境的适应性。

1、海葵:利用口周围许多的触手来捕食小鱼虾和别的小动物;

2、昆虫:捕食器官叫口器。根据图可知,口器分为蝶类的虹吸式口器、蝗虫的咀嚼式口器、蜜蜂的嚼吸式口器、苍蝇的舐吸式口器、蚊的刺吸式口器。

3、鱼类:以滤过方式获得食物。

利用多媒体让学生感受各种动物都有其特有的捕食方式和捕食器官。

思考:鱼有哪些结构特点与它在水中捕食相适应?

学生回答,教师归纳:鱼的体色大都是腹部白、背部深使水下和岸上的生物不容易发现;有鳍作为运动器官能快速游动;有侧线能感知方向和水流;肉食性的鱼类口内有齿;用鳃呼吸能长时间生活在水下等等。

思考:你还能举出更多具有特有捕食器官、捕食方式的动物吗?

学生回答

根据课件介绍:特有的捕食器官如青蛙倒生反卷的舌;啄木鸟的喙;猫有可伸缩的钩爪和发达的犬齿;螳螂的捕捉足。特有的捕食方式如蜘蛛织网捕虫、蛇类头部具有感受红外线刺激的器官能通过红外线定位进行捕食等。

(四)人消化系统的重要器官——牙

1、作用:牙是人取食和消化的重要器官。食物在口腔中经牙齿的切碎、磨烂进入胃。

2、分类: 乳牙:20颗,在学龄前逐渐脱落,换上恒牙 切牙

尖牙

恒牙:脱落就不会再长出来 磨牙

3、图片:一颗牙齿

思考:牙齿的结构是怎样的?

根据牙的外观分:分牙冠、牙颈和牙根三个部分。

根据牙的具体结构分:分为牙釉质、牙质、牙龈、牙腔、神经和血管。

4、常见的牙病:龋齿,俗称蛀牙,是青少年中发生率很高的牙病。

思考:出示龋齿形成的图片,读图说说龋齿是怎样形成的?

微生物分解食物中的糖类,产生酸性物质,酸腐蚀牙釉质和牙质,从而引起龋齿。

讨论:如何防止牙病?

5、保护牙的健康:早晚刷牙,饭后漱口。

第二节 食物的消化与吸收

【教学目标】

1、描述人体消化系统的组成

2、运用实验确认消化面积的大小与消化速度的关系,学会模拟实验的方式、方法

3、尝试解读营养物质在消化道内被消化和吸收的图解,概述食物的消化和营养物质的吸收过程

4、尝试解读营养物质在消化道内被消化和吸收的图解,概述食物的消化和营养物质的吸收过程

5、完成“影响酶催化作用的因素”的实验探究活动,体验探究的一般过程,模仿实验变量和设计对照实验的方法

【教学重点与难点】

重点:消化系统的组成;酶在新陈代谢中的作用

难点: 食物的消化和营养物质的吸收过程;

【教学过程设计】

引入

一、消化系统

组成:一条消化道和一些能分泌消化液的消化腺组成

读图,并思考:

⑴构成消化系统的消化器官有哪些?它们之间是如何连接的?

⑵各消化腺分泌的消化液流入的部位在哪里?

1、消化道:

――口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠、肛门。

2、消化腺:

△分类:一类是位于消化道外的大消化腺的消化腺:如唾

液腺、肝脏、胰腺。它们通过导管开口于消化道。

另一类是分布在消化道壁内的小腺体。它们数量甚多,都直接开口于消化道,如胃腺、肠腺等。

△功能:消化腺能分泌消化食物的消化液。

消化腺 唾液腺 胃腺 胰腺 肝脏 肠腺

流入的部位 口腔 胃 十二指肠 胆囊 小肠

消化液 唾液 胃液 胰液 胆汁 肠液

二、食物的消化和吸收

设疑:我们每天吃进大量的食物,但只排出少量的粪便,减少的那部分到哪儿去了?

演示实验:哪一个溶解的更快。

结论:在人体消化道中,等量的相同类型的食物,形状、体积大小不同对消化速度有影响。

读图:看图4-20,并思考

1、口腔中的牙在消化食物时有什么作用?如果把米饭在口腔内慢慢地咀嚼,你会觉得有甜味吗?

――切割、磨碎食物;因为唾液中含消化酶。

2、胃壁很厚的肌肉层起什么作用?胃壁中,与食物消化有关的消化腺及分泌的消化液有哪些? 主要消化的营养物质是什么?

――研磨食物。有关的消化腺是胃腺,它分泌产生胃液,消化蛋白质

3、除肠壁上的肠腺分泌消化液进入小肠外,还有哪些消化腺分泌的消化液流入小肠?这些消化液与哪些营养物质的消化有关?

――胰液、胆汁。胰液主要消化蛋白质、糖类和脂肪。而胆汁主要消化脂肪。

4、小肠壁有怎样的结构特点与其消化吸收功能相适应?

――小肠表面的皱壁和小肠绒毛:大大地增加了小肠的吸收面积

5、食物中的蛋白质、脂肪、糖类分解后的最终产物是什么?

――糖 类:葡萄糖

蛋白质:氨基酸

脂 肪:甘油+脂肪酸

补充说明:

⑴七大营养素在消化道被吸收的情况:

胃:酒精和少量的水

小肠:葡萄糖、氨基酸、甘油、脂肪酸、水、

维生素、无机盐

大肠:少量的水、无机盐、部分维生素

⑵消化分为两类:

物理性消化:牙齿――切、撕、磨(咀嚼)

胃――搅拌

小肠――蠕动

化学性消化:各种消化液中的消化酶的作用

三、酶

定义:生物体产生的、具有催化能力的蛋白质,能使食物中的糖类、脂肪、蛋白质变成可吸收的物质。是一种生物催化剂。

设疑:假如我们口里嚼着馒头,米饭,细嚼慢咽有什么特点吗?

(会变甜)

为什么会变甜呢?

(馒头,米饭的主要成分是淀粉,淀粉是不甜的,有可能淀粉在口腔内发生了变化?)

淀粉发生没发生变化,我们怎么知道呢?

(用碘液检验,淀粉遇碘变蓝,这是淀粉的特性。)

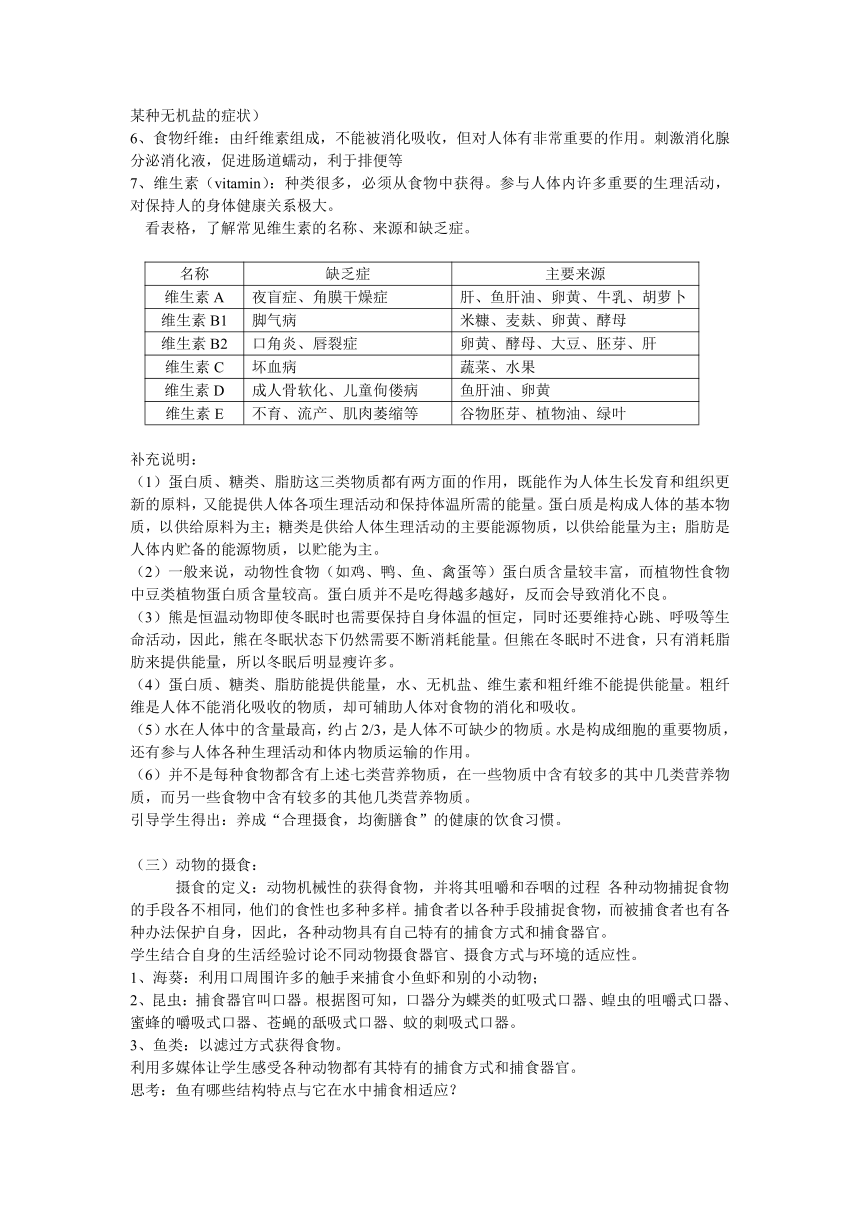

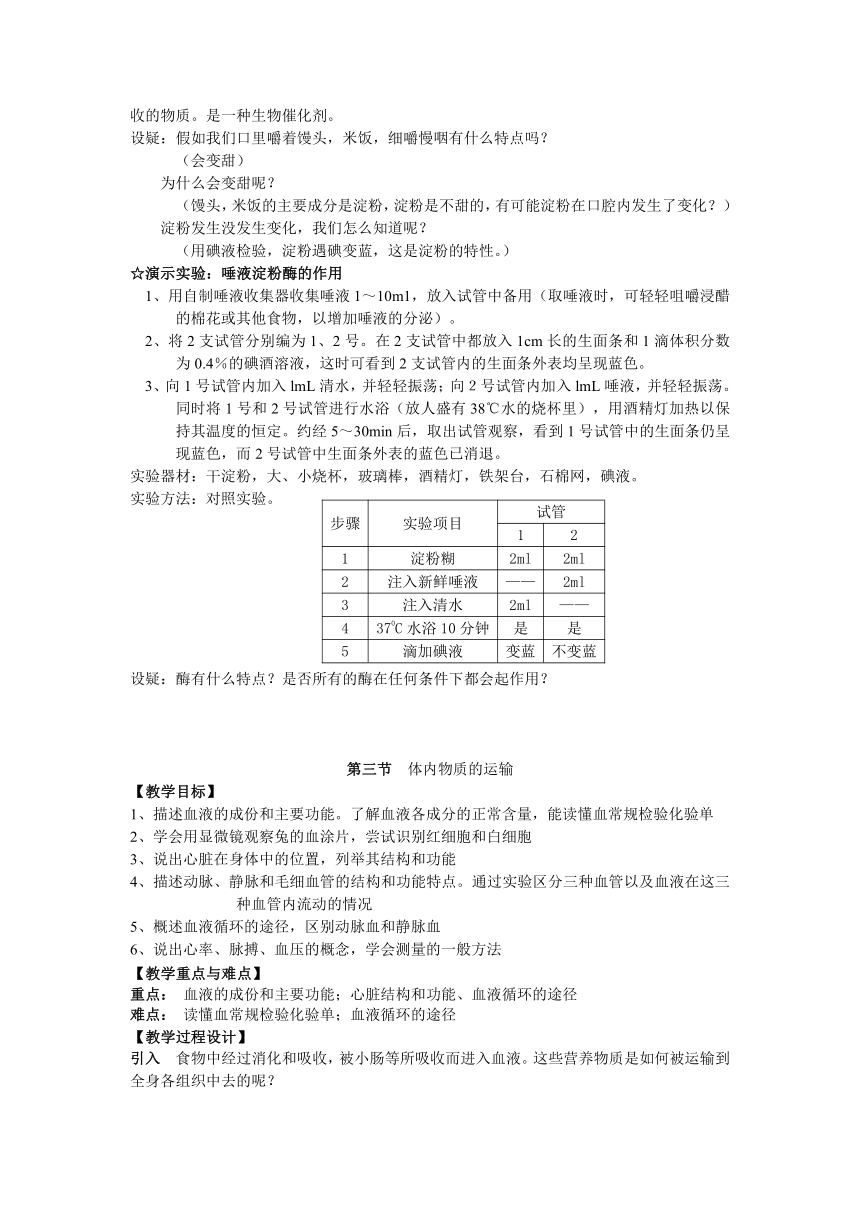

☆演示实验:唾液淀粉酶的作用

1、用自制唾液收集器收集唾液1~10m1,放入试管中备用(取唾液时,可轻轻咀嚼浸醋的棉花或其他食物,以增加唾液的分泌)。

2、将2支试管分别编为1、2号。在2支试管中都放入1cm长的生面条和1滴体积分数为0.4%的碘酒溶液,这时可看到2支试管内的生面条外表均呈现蓝色。

3、向1号试管内加入lmL清水,并轻轻振荡;向2号试管内加入lmL唾液,并轻轻振荡。同时将1号和2号试管进行水浴(放人盛有38℃水的烧杯里),用酒精灯加热以保持其温度的恒定。约经5~30min后,取出试管观察,看到1号试管中的生面条仍呈现蓝色,而2号试管中生面条外表的蓝色已消退。

实验器材:干淀粉,大、小烧杯,玻璃棒,酒精灯,铁架台,石棉网,碘液。

步骤 实验项目 试管

1 2

1 淀粉糊 2ml 2ml

2 注入新鲜唾液 —— 2ml

3 注入清水 2ml ——

4 370C水浴10分钟 是 是

5 滴加碘液 变蓝 不变蓝

实验方法:对照实验。

设疑:酶有什么特点?是否所有的酶在任何条件下都会起作用?

第三节 体内物质的运输

【教学目标】

1、描述血液的成份和主要功能。了解血液各成分的正常含量,能读懂血常规检验化验单

2、学会用显微镜观察兔的血涂片,尝试识别红细胞和白细胞

3、说出心脏在身体中的位置,列举其结构和功能

4、描述动脉、静脉和毛细血管的结构和功能特点。通过实验区分三种血管以及血液在这三种血管内流动的情况

5、概述血液循环的途径,区别动脉血和静脉血

6、说出心率、脉搏、血压的概念,学会测量的一般方法

【教学重点与难点】

重点: 血液的成份和主要功能;心脏结构和功能、血液循环的途径

难点: 读懂血常规检验化验单;血液循环的途径

【教学过程设计】

引入 食物中经过消化和吸收,被小肠等所吸收而进入血液。这些营养物质是如何被运输到全身各组织中去的呢?

一、血液

课件展示:血液分层

1、成年人的血液总量约占体重的7%~8%。一个体重50千克的人,他体内的

血量约为3.5~4.0升。构成血液的成分有液态的血浆,以及各种血细胞。这

些血液一刻不停地循环,为人体细胞输送各种营养物质。

血浆――55%

红细胞

血液 血细胞45% 白细胞

血小板

2、实验:观察血涂片

红细胞(red cell)――没有细胞核,呈两面凹的圆盘形 。红细胞里有一种红色含铁的蛋白质,称血红蛋白,使血液呈现红色。

血红蛋白特点:血红蛋白在氧浓度高的地方容易和氧结合,在氧浓度低的地方又易与氧分离。

血红蛋白的动能:帮助红细胞运输氧,也能运输一部分二氧化碳。

白细胞(white cell)――有细胞核,比红细胞数量少。人体内有多种白细胞。

白细胞的功能:能保护身体免受病患,如中性粒细胞和淋巴细胞能吞噬侵入人体内的病菌;淋巴细胞还参与机体的抗传染功能有关。

血小板(platelet)――血小板是最小的血细胞,没有细胞核。

血小板的功能:血小板有加速血液凝固,防止伤口大量出血及阻止细菌入侵的作用。伤口感染时,血液中的白细胞会聚集在伤口处,吞噬入侵的细菌,而“脓”就是死亡了的白细胞和细菌。

血细胞都有一定的寿命,人体内的血细胞每时每刻经历着衰老、死亡和再生。红细胞每秒更新200多万个,大约60天左右全身的红细胞会更换一半。人体内具有造血功能的红骨髓担负着血细胞的再生任务。

3、解读血常规检查报告单

说明:如果红细胞数量或血红蛋白低于正常值,称为贫血。

讨论:根据人体血液中血细胞的正常值,你认为这张报告单已告诉我们此人哪些指标不正常。

结论:可能患有炎症(白细胞数量偏高)和贫血(血红蛋白含量偏低)。

小结:血液的功能――血液具有输送氧、二氧化碳、各种营养物质及代谢产物的功能,还能起预防保护作用,血液对调节体温也有重要作用。

二、心脏

1、观察心脏(视频解剖猪的心脏)――位于人体胸中部偏左下方,心肌有力地收缩和舒张将血液输向全身。心脏被心肌隔成左右不相通的两部分。左右两部分又被能够控制血液定向流动的、只能向一个方向开的瓣膜(房室瓣)分别隔成上下两个腔,整个心脏可分为4个腔(左右心房和左右心室)。心室与动脉间的瓣膜(动脉瓣)可防止血液倒流回心室。围绕在心脏上的冠状动脉为心脏提供营养物质和氧气。

2、指导学生完成读图(图4-28心脏结构),并完成填图。

3、读图(图4-29 、4-30)

三、血管

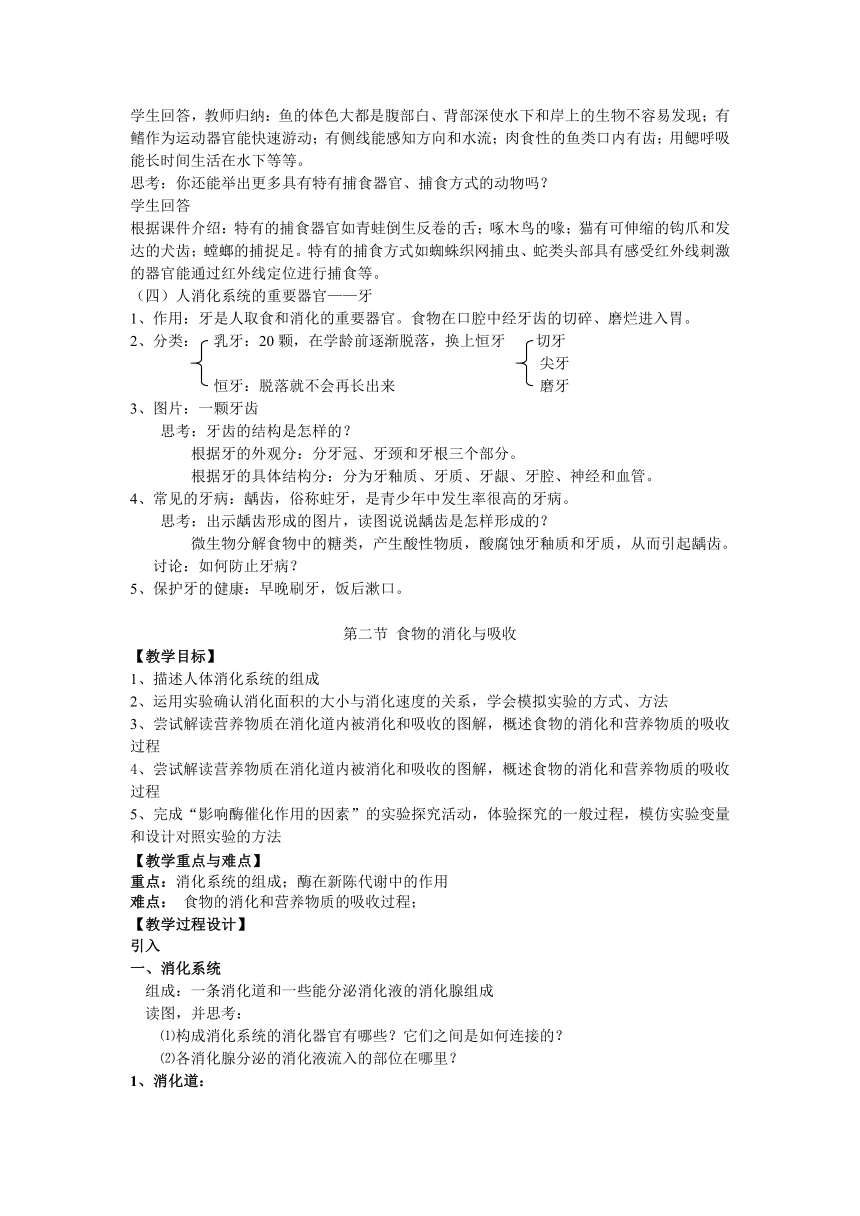

血管类型 管壁特点 管腔特点 血流速度 主要功能

动脉 厚、弹性大 小 快 把血液从心脏送到全身各处

静脉 较薄、弹性小 大,内有防止血液回流的瓣膜 较慢 把血液从全身各处送回心脏

毛细血管 仅由一层上皮细胞构成 最小 最慢 便于血液与组织细胞进行物质交换

视频:实验――观察鱼尾鳍血液循环

四、血液循环

血液在由心脏和全部血管组成的封闭的管道中,按一定方向周而复始地流动,称为血液循环。血液在一次完整的循环过程中要流经心脏两次,可分为体循环和肺循环两部分。

体循环过程:

左心室→主动脉→各级动脉→全身毛细血管网→各级静脉→上、下腔静脉→右心房

肺循环过程:

右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房

讲述:由于心室需用更大的力将血液输送出去,所以心室壁较心房壁厚,同时由于体循环路线较肺循环长得多,因此左心室的壁较右心室的壁厚。

动脉血:含氧量高,血呈鲜红色;

静脉血:含氧低,血呈暗红色。

血液循环的主要功能――不断将氧气、营养物质和激素等运送到全身各个组织器官,并将器官组织呼吸作用产生的二氧化碳和其他代谢产物带到排泄器官排出体外,以保证生理活动正常进行。

阅读:血液循环和心脏功能的发现

小结:体循环和肺循环是同时进行的,它们的起止点都是心脏,二者在心脏处汇合,组成一条完整的循环途径,血液循环的原动力来自心脏。

五、脉搏与血压

1、心率:心脏每分钟跳动的次数称为心率。健康的成人安静时心率约为每分钟75次。

2、脉搏:心脏每次收缩都会产生很大的压力,此压力沿着动脉向前推动血液,使所有动脉都受到压力,形成脉搏。

脉搏和心率是相同。中医在诊断疾病时常把手指放在腕部的桡动脉处来诊断疾病。

3、血压:血液在血管内向前流动时对血管壁产生的压强称为血压。

收缩压:当心脏收缩时,动脉血压达到的最高值称为收缩压。健康人在12~18.7千帕

舒张压:心脏舒张时动脉血压降到最低的值称为舒张压。健康人在8~12千帕

高血压:如果一个人的舒张压经常超过12千帕

低血压:如果一个人的收缩压经常低于12千帕,高血压和低血压对人那体都是有害的。

第4节 能量的获得

【教学目标】

1、知道细胞呼吸的含义,懂得有机物的氧化分解是生命活动所需能量的来源。

2、列举人体及植物进行无氧呼吸的实例,比较其与有氧呼吸的异同点。

3、举例说明在不同的环境中生活的动物获得氧气的方式不同。

【教学重点与难点】

细胞呼吸的含义

【教学过程设计】

引入 图片——运动,休息,学习

人体的各种活动均需要能量。

我们摄入的食物是如何为人体提供所需的能量呢?

一、氧化供能

提问:人体消化食物时需要消耗能量吗?这些能量的直接来源是什么?

回答:糖类。

教师进一步提问:脂类、蛋白质等能供给生命活动所需的能量吗?回答,能。

讲述:有机物在体内彻底氧化所释放的能量,与在体外燃烧所释放的能量是一样的,只是在体内氧化过程比较缓慢。

呼吸作用

我们将生物体内的有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,最终生成二氧化碳和水或其他产物,并且释放出能量的总过程称做呼吸作用。又叫生物氧化。

呼吸作用实质:体内分解有机物,释放能量的过程。

举例:糖类 + 氧 二氧化碳 + 水 + 能量

蛋白质 + 氧 二氧化碳 + 水 + 尿素 +尿酸 + 能量

脂肪 + 氧 二氧化碳 + 水 + 能量

一般情况下,人体每天进行的各种生理活动所需的能量大多来源与糖类物质(70%)。少数来源与蛋白质与脂肪。糖类是人体最主要的能量来源。

提问:呼吸作用、呼吸和呼吸运动相同吗?

简单比较三个概念。强调指出:呼吸是指人体与外界进行气体交换的过程。呼吸作用是指生物体在细胞内分解有机物;释放能量的过程。

过度:在每个活细胞中都可以进行呼吸作用,根据呼吸作用是否需要氧气,分为有氧呼吸和无氧呼吸。

二、无氧呼吸

师:人体在进行剧烈运动时,肌肉细胞急需大量能量的供应,这时,虽然呼吸运动和血液循环都大大增加了,但仍不能满足肌肉组织对氧的需求,以致肌肉处于暂时相对缺氧的状态,于是细胞就会进行无氧呼吸。

葡萄糖 乳酸 + 能量(少量)

产生的乳酸过多,就会使人的肌肉有酸胀的感觉。过几天可恢复正常,是因为休息后,乳酸会继续被氧化分解,酸胀感觉就消失了。

高等植物在水淹的情况下,可以进行短时间的无氧呼吸,将葡萄糖分解为酒精和二氧化碳,并且释放出少量的能量。

葡萄糖 酒精 +二氧化碳 + 能量(少量)

讲述:高等植物如果长期缺氧就难以维持正常的生命活动;同时无氧呼吸产生的酒精或乳酸对生物体也有一定的毒害作用,因此能进行有氧呼吸的生物不能忍受长时间的无氧呼吸。

提问:根据以上的例子,你能解释苹果储藏久了为什么会有酒味吗?

回答:苹果在储藏过程中进行无氧呼吸产生了酒精,所以闻起来有酒味。

讲述:一些植物无氧呼吸时可产生酒精,还有一些高等植物的某些器官如马铃薯块茎、甜菜块根等在进行无氧呼吸时可以产生乳酸。

教师应向学生解释我们平常所说的呼吸作用实际上指的有氧呼吸,它是在有氧的条件下进行的。无氧呼吸一般是指细胞在无氧条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物分解成不彻底的氧化产物,同时释放出少量能量的过程。这个过程对于高等生物称为无氧呼吸,如果是微生物(如乳酸菌、酵母菌),则习惯上称为发酵。

思考:能否将无氧呼吸作为能量获得的主要途径,为什么?

(无氧呼吸,有机物没有被彻底分解,释放的能量较少。部分产物有可能对生物不利)

提问:这些生物进行无氧呼吸的实例,说明了生物与环境之间存在着什么关系?

回答:生物进行无氧呼吸,以适应缺氧的环境条件,体现生物对环境的适应性。

提问:生物体处于长期缺氧的状态能否生存?为什么?

回答:不能,因为生物体无氧呼吸比有氧呼吸释放的能量少得多,不足以维持生物体生命活动所需能量,所以,生物体长期处于缺氧状态,不能生存。

有氧呼吸和无氧呼吸的比较表

类 型 有氧呼吸 无氧呼吸

区别 条件 需氧气、酶等 不需氧气、需酶

场所 细胞质基质、线粒体 细胞质基质

产物 H2O、CO2 C2H5OH、CO2 或 C3H6O3

释放

能量 较多 较少

联 系 实质相同:分解有机物,释放能量

三、多样的呼吸器官

观察:蚱蜢的呼吸情况,

虾用鳃呼吸:沼虾用鳃呼吸,鳃位于头胸甲两侧的里面。

鸟用肺和气囊呼吸(双重呼吸):鸟的气囊共有9个,分布于肌肉与肌肉之间,各内脏器官之间,有些还穿插到骨骼内,它们都与肺相通,气囊起辅助呼吸的作用。

牛用肺呼吸(呼吸运动)。

第五节 体内物质的动态平衡

【教学目标】

1、知道糖类、脂肪、蛋白质在人体细胞中的利用过程

2、说出代谢废物的主要排泄途径,列举人体泌尿系统的组成和功能,说出尿的形成过程

3、懂得维持人体水盐平衡的重要意义

4、概述新陈代谢的含义

【教学重点与难点】

体内物质的动态平衡

【教学过程设计】

引入 各种营养物质进入人体内,会通过各种途径而被利用。除了氧化供能外,还用来构成我们的身体。

一、营养物质的利用

1、葡萄糖

吸收的葡萄糖,一部分直接被组织细胞利用供能;多余的部分在肝脏或肌肉等组织细胞中合成糖元或在人体内转变为脂肪,作为能源物质的储备。

食物的消化吸收 氧化分解供能

肝糖元的分解 ――→血糖――→ 合成糖元贮存

脂肪、蛋白质的转化 转变为脂肪贮存

☆代谢终产物:二氧化碳、水

2、脂肪:一部分被组织细胞利用,另一部分由血液运输到组织细胞贮存起来。需要时可进行分解,释放出能量供细胞利用。

☆代谢终产物:二氧化碳、水

3、蛋白质:消化为氨基酸后被小肠所吸收进入循环系统。一部分在各种组织细胞中又会重新合成人体所特有的蛋白质,另一些氧化分解供能,也可以合成糖类和脂肪。

☆代谢终产物:二氧化碳、水、含氮废物(尿素、尿酸)

小结:三类物质在人体组织细胞中进行着不断地合成和分解,新旧不断更替。

获得的能量=消耗的能量+贮存的能量

讨论:如果一个人过度节食,会带来什么后果?

因为一个人每天消耗的能量总是有限的,所以多余的能量将会被贮存起来,人就会变胖。

二、泌尿系统

讲解:营养物质被氧化后,放出能量,同时也会产生一些废物,这些废物通过泌尿系统和皮肤等排出体外。

读图:泌尿系统由哪些器官组成?它们有什么功能?

――肾、输尿管、膀胱、尿道

☆ 肾:产生尿液 输尿管:运送尿液到膀胱的通道

☆ 膀胱:暂时贮存尿液 尿道:将尿液排出体外

肾:

1、肾的外形和位置:

肾的位置在人腰后部脊柱的两侧,

有一对,形像蚕豆。

2、肾的结构

△如图所示,外层是皮质,内层是髓质,中央是一个空腔,

叫肾盂,肾盂和输尿管相连。

△肾单位――肾脏的基本结构和功能的单位

分为肾小体和肾小管,

而肾小体又可分为肾小球和肾小囊。

⑴原尿的形成(肾小球的滤过作用):

当血液流经肾小球时,血液中的全部的尿素、尿酸,部分水、无机盐、葡萄糖被过滤到肾小囊。

⑵尿液的形成(肾小管的重吸收作用):

原尿流经肾小管时,原尿中全部的葡萄糖、大部分的水,部分无机盐又被重新吸收回到血液。

血细胞 蛋白质 葡萄糖 无机盐 尿素 水

血液 有 有 有 有 有 有

原尿 无 无 有 有 有 有

尿液 无 无 无 有 有 有

血液和原尿的区别在于血细胞和蛋白质,其他成分的浓度都基本一致。而原尿和尿液除了成分上的不同外,尿酸尿素的浓度也不同

三、水盐平衡

思考:1、人体从哪些途径获得水分?

2、人体内的水分可以通过哪些途径排出体外?

意义:人体生命活动调节的重要方面,对于维持人体的健康有着重要意义。

讲解:体内水分过多,产生很多尿,将多余的水分排出;体内水分不足,产生少量尿。

肾脏对于体内的水盐平衡的调节有重要作用。但它又有一定限度,超过该限度,人体会因为积累过多盐分则加速残废。

思考:为什么当人患严重腹泻、剧烈呕吐,需要输液补充?

四、新陈代谢

含义:人体与外界环境的物质和能量的交换,以及自身的物质和能量的转移,叫新陈代谢。

新陈代谢包括同化作用和异化作用。

同化作用――生物体不断地从外界吸收营养物质,合成身体新的组成成分,贮存能量。

异化作用――不断地氧化分解身体内原有的部分物质,释放能量,排出废物。

意义:是生物生存的基本条件,是生命的基本特征。一旦停止,生命也将终结。

思考:从组成身体物质的角度看,昨天的你和今天的你一样吗?在人的不同生长发育时期(幼年、成年和老年),新陈代谢有什么不同?

第六节 代谢的多样性

【教学目标】

1、知道新陈代谢方式的多样性。

2、区分自养与异养,寄生与腐生。

3、举例说出发酵的含义。

【教学重点与难点】

新陈代谢的多样性

【教学过程设计】

引入 人和动物可以从食物中得到能量,而植物是通过什么方式来获得自身的能量供给的呢?不同的生物在代谢的方式来上究竟有什么不同呢?

一、营养方式

1、营养方式的两种类型

自养――如绿色植物以二氧化碳和水等小分子物质为原料通过光合作用直接合成自身的组成物质的营养方式。

异养――人和动物必须从外界摄取现成的并经消化、吸收、血液运输、细胞利用等过程才能将外界物质转化为自身组成物质的方式。

2、生物体结构与功能的适应性

讨 论:1、绿色植物有哪些适应自养生活的特征 ?

2、动物又有哪些适应异养生活的特点?

小 结:植物都能向光生长,植物的叶表面颜色深、背面颜色浅,叶的着生方式不重叠以有利于充分接受阳光照射等……

动物如老鹰具有敏锐的视力、锋利的喙和爪,虎豹有发达的犬齿、良好的奔跑能力,兔有发达的门齿、牛的反刍胃等都有利于这些动物的异养生活……

课本讨论题1、2、

结 论:深海中没有阳光,因此,通过光合作用方式获取营养的自养植物(海带、紫菜等)不能在深海中生活。葫芦藓没有发达的根系(只有起固着作用的假根),因此只能生活在阴湿的环境中才能吸收足够的水分进行光合作用,所以生物体的结构与功能是相适应的。

二、微生物的代谢

1、微生物――自然界的细菌、真菌和病毒等通常被称为微生物。

你能说出与日常生活有关的一些微生物吗?

2、微生物的代谢

腐生生物――从已死亡的、腐烂的生物体中获得营养的生物。

异养

寄生生物――生活于另一种生物体内或体表从其体内获得营养的生物。

微生物也可通过呼吸作用来获取能量,但一些微生物在进行呼吸时,不需要氧,能进行长期的无氧呼吸。

3、发酵――微生物的无氧呼吸被称为发酵。

发酵是微生物获取能量、进行生命活动的方式之一。

有些微生物在正常情况下进行有氧呼吸,但在无氧环境下则进行无氧呼吸,如酵母菌

生活中发酵的实例:如酿酒(酒精发酵)或家庭自制甜酒酿、制作酸奶或泡菜(乳酸菌发酵)

4、阅读材料:巴斯德

模拟“巴斯德实验”探究肉汤腐败原因的实验:

课堂讨论题:

①实验前将肉汤加热煮沸的目的主要是什么?

②本实验推测出得出的结论证明了什么?

③你认为这个实验过程的逻辑关系是否严密?为什么?

结论:①杀灭肉汤中原有微生物;

②肉汤中的微生物不是自然发生的,而是来自于瓶外;

③严密,因为保证了瓶外的微生物不能进入瓶内;且设置了对照组,使实验结论更科学。

5、读图:葡萄酒的酿制过程

思考:1、葡萄为什么会变成酒?这中间主要的变化是什么?酒瓶为什么要密封?

葡萄经酵母菌在无氧的条件下进行发酵(无氧呼吸)生成了二氧化碳和酒精。密封是为了防止酒精在有氧的条件下被酵母菌氧化成了二氧化碳和水,因为酵母菌在有氧的条件下进行有氧呼吸,无氧的条件下进行无氧呼吸。

酶

活细胞

酶

活细胞

酶

活细胞

酶

活细胞

酶

活细胞

【教学目标】

1、运用实验探究的方法测定不同食物中的能量,了解“热量价”的含义,知道食物中蕴含能量

2、说出食物中的主要营养物质及其作用

3、列举不同动物的捕食器官及捕食方式,认同结构与功能相适应、生物适应其生存环境的基本生物学观点

4、知道牙齿的种类,能描述牙齿的结构,阐明保护牙齿的重要意义

【教学重点与难点】

食物中的营养素及其作用

【教学过程设计】

引入 人和其它动物的生命活动都需要消耗能量,那么这些能量都是从哪里来的啊?

一、热量价

讲授:动物的能量来自于食物,食物在体内氧化和在空气中燃烧氧化有相似之处,但进行的

方式不同。

设疑:同样质量的不同食物中所含的能量也一样多吗?究竟哪种食物提供的能量多?

实验:测试食物能量的实验

讨论:如何设计实验来解决上述问题。

1 通过测量食物燃烧放出热量的多少来测定食物中的能量;

2 选用的食物应是容易燃烧的,并具有典型性;

3 控制条件为相同质量

实验:按照所设计的实验进行实验,并记录数据于表格中。

样品重/克 水温/℃ 水温变化/℃ 释放出的热量

燃烧前 燃烧后

花生仁

大 米

牛肉干

结论:花生仁(脂肪)是较好的能量来源。

实验结果讨论:实验所得的结果比理论值多还是少?为什么?

热量价――每克营养物质在体内氧化时的产生的能量。

蛋白质:16.7千焦/克

糖 类:16.7千焦/克

脂 肪:37.7千焦/克

(三大营养物质的热量价)

食物除了供给我们能量外,还能提供给我们什么?

二、食物中的营养及其作用

1、水:构成细胞的主要成分

2、糖类:包括淀粉、葡萄糖、蔗糖等。是人体所需能量的主要来源。在大米、小麦、马铃薯、土豆等含量较高。

3、蛋白质:细胞生长及修补组织的主要原料。青少年由于处于长身体时期,故对蛋白质需求量很大。也可为人体的生命活动提供能量。

4、脂肪:生物体内贮藏能量的物质。当人体内的糖类氧化分解不足以代给人体所需时,才会分解脂肪提供的能量。

5、无机盐:不能提供能量,但是人体维持正常生理活动所必需的营养物质。(举例说明缺乏某种无机盐的症状)

6、食物纤维:由纤维素组成,不能被消化吸收,但对人体有非常重要的作用。刺激消化腺分泌消化液,促进肠道蠕动,利于排便等

7、维生素(vitamin):种类很多,必须从食物中获得。参与人体内许多重要的生理活动,对保持人的身体健康关系极大。

看表格,了解常见维生素的名称、来源和缺乏症。

名称 缺乏症 主要来源

维生素A 夜盲症、角膜干燥症 肝、鱼肝油、卵黄、牛乳、胡萝卜

维生素B1 脚气病 米糠、麦麸、卵黄、酵母

维生素B2 口角炎、唇裂症 卵黄、酵母、大豆、胚芽、肝

维生素C 坏血病 蔬菜、水果

维生素D 成人骨软化、儿童佝偻病 鱼肝油、卵黄

维生素E 不育、流产、肌肉萎缩等 谷物胚芽、植物油、绿叶

补充说明:

(1)蛋白质、糖类、脂肪这三类物质都有两方面的作用,既能作为人体生长发育和组织更新的原料,又能提供人体各项生理活动和保持体温所需的能量。蛋白质是构成人体的基本物质,以供给原料为主;糖类是供给人体生理活动的主要能源物质,以供给能量为主;脂肪是人体内贮备的能源物质,以贮能为主。

(2)一般来说,动物性食物(如鸡、鸭、鱼、禽蛋等)蛋白质含量较丰富,而植物性食物中豆类植物蛋白质含量较高。蛋白质并不是吃得越多越好,反而会导致消化不良。

(3)熊是恒温动物即使冬眠时也需要保持自身体温的恒定,同时还要维持心跳、呼吸等生命活动,因此,熊在冬眠状态下仍然需要不断消耗能量。但熊在冬眠时不进食,只有消耗脂肪来提供能量,所以冬眠后明显瘦许多。

(4)蛋白质、糖类、脂肪能提供能量,水、无机盐、维生素和粗纤维不能提供能量。粗纤维是人体不能消化吸收的物质,却可辅助人体对食物的消化和吸收。

(5)水在人体中的含量最高,约占2/3,是人体不可缺少的物质。水是构成细胞的重要物质,还有参与人体各种生理活动和体内物质运输的作用。

(6)并不是每种食物都含有上述七类营养物质,在一些物质中含有较多的其中几类营养物质,而另一些食物中含有较多的其他几类营养物质。

引导学生得出:养成“合理摄食,均衡膳食”的健康的饮食习惯。

(三)动物的摄食:

摄食的定义:动物机械性的获得食物,并将其咀嚼和吞咽的过程

各种动物捕捉食物的手段各不相同,他们的食性也多种多样。捕食者以各种手段捕捉食物,而被捕食者也有各种办法保护自身,因此,各种动物具有自己特有的捕食方式和捕食器官。

学生结合自身的生活经验讨论不同动物摄食器官、摄食方式与环境的适应性。

1、海葵:利用口周围许多的触手来捕食小鱼虾和别的小动物;

2、昆虫:捕食器官叫口器。根据图可知,口器分为蝶类的虹吸式口器、蝗虫的咀嚼式口器、蜜蜂的嚼吸式口器、苍蝇的舐吸式口器、蚊的刺吸式口器。

3、鱼类:以滤过方式获得食物。

利用多媒体让学生感受各种动物都有其特有的捕食方式和捕食器官。

思考:鱼有哪些结构特点与它在水中捕食相适应?

学生回答,教师归纳:鱼的体色大都是腹部白、背部深使水下和岸上的生物不容易发现;有鳍作为运动器官能快速游动;有侧线能感知方向和水流;肉食性的鱼类口内有齿;用鳃呼吸能长时间生活在水下等等。

思考:你还能举出更多具有特有捕食器官、捕食方式的动物吗?

学生回答

根据课件介绍:特有的捕食器官如青蛙倒生反卷的舌;啄木鸟的喙;猫有可伸缩的钩爪和发达的犬齿;螳螂的捕捉足。特有的捕食方式如蜘蛛织网捕虫、蛇类头部具有感受红外线刺激的器官能通过红外线定位进行捕食等。

(四)人消化系统的重要器官——牙

1、作用:牙是人取食和消化的重要器官。食物在口腔中经牙齿的切碎、磨烂进入胃。

2、分类: 乳牙:20颗,在学龄前逐渐脱落,换上恒牙 切牙

尖牙

恒牙:脱落就不会再长出来 磨牙

3、图片:一颗牙齿

思考:牙齿的结构是怎样的?

根据牙的外观分:分牙冠、牙颈和牙根三个部分。

根据牙的具体结构分:分为牙釉质、牙质、牙龈、牙腔、神经和血管。

4、常见的牙病:龋齿,俗称蛀牙,是青少年中发生率很高的牙病。

思考:出示龋齿形成的图片,读图说说龋齿是怎样形成的?

微生物分解食物中的糖类,产生酸性物质,酸腐蚀牙釉质和牙质,从而引起龋齿。

讨论:如何防止牙病?

5、保护牙的健康:早晚刷牙,饭后漱口。

第二节 食物的消化与吸收

【教学目标】

1、描述人体消化系统的组成

2、运用实验确认消化面积的大小与消化速度的关系,学会模拟实验的方式、方法

3、尝试解读营养物质在消化道内被消化和吸收的图解,概述食物的消化和营养物质的吸收过程

4、尝试解读营养物质在消化道内被消化和吸收的图解,概述食物的消化和营养物质的吸收过程

5、完成“影响酶催化作用的因素”的实验探究活动,体验探究的一般过程,模仿实验变量和设计对照实验的方法

【教学重点与难点】

重点:消化系统的组成;酶在新陈代谢中的作用

难点: 食物的消化和营养物质的吸收过程;

【教学过程设计】

引入

一、消化系统

组成:一条消化道和一些能分泌消化液的消化腺组成

读图,并思考:

⑴构成消化系统的消化器官有哪些?它们之间是如何连接的?

⑵各消化腺分泌的消化液流入的部位在哪里?

1、消化道:

――口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠、肛门。

2、消化腺:

△分类:一类是位于消化道外的大消化腺的消化腺:如唾

液腺、肝脏、胰腺。它们通过导管开口于消化道。

另一类是分布在消化道壁内的小腺体。它们数量甚多,都直接开口于消化道,如胃腺、肠腺等。

△功能:消化腺能分泌消化食物的消化液。

消化腺 唾液腺 胃腺 胰腺 肝脏 肠腺

流入的部位 口腔 胃 十二指肠 胆囊 小肠

消化液 唾液 胃液 胰液 胆汁 肠液

二、食物的消化和吸收

设疑:我们每天吃进大量的食物,但只排出少量的粪便,减少的那部分到哪儿去了?

演示实验:哪一个溶解的更快。

结论:在人体消化道中,等量的相同类型的食物,形状、体积大小不同对消化速度有影响。

读图:看图4-20,并思考

1、口腔中的牙在消化食物时有什么作用?如果把米饭在口腔内慢慢地咀嚼,你会觉得有甜味吗?

――切割、磨碎食物;因为唾液中含消化酶。

2、胃壁很厚的肌肉层起什么作用?胃壁中,与食物消化有关的消化腺及分泌的消化液有哪些? 主要消化的营养物质是什么?

――研磨食物。有关的消化腺是胃腺,它分泌产生胃液,消化蛋白质

3、除肠壁上的肠腺分泌消化液进入小肠外,还有哪些消化腺分泌的消化液流入小肠?这些消化液与哪些营养物质的消化有关?

――胰液、胆汁。胰液主要消化蛋白质、糖类和脂肪。而胆汁主要消化脂肪。

4、小肠壁有怎样的结构特点与其消化吸收功能相适应?

――小肠表面的皱壁和小肠绒毛:大大地增加了小肠的吸收面积

5、食物中的蛋白质、脂肪、糖类分解后的最终产物是什么?

――糖 类:葡萄糖

蛋白质:氨基酸

脂 肪:甘油+脂肪酸

补充说明:

⑴七大营养素在消化道被吸收的情况:

胃:酒精和少量的水

小肠:葡萄糖、氨基酸、甘油、脂肪酸、水、

维生素、无机盐

大肠:少量的水、无机盐、部分维生素

⑵消化分为两类:

物理性消化:牙齿――切、撕、磨(咀嚼)

胃――搅拌

小肠――蠕动

化学性消化:各种消化液中的消化酶的作用

三、酶

定义:生物体产生的、具有催化能力的蛋白质,能使食物中的糖类、脂肪、蛋白质变成可吸收的物质。是一种生物催化剂。

设疑:假如我们口里嚼着馒头,米饭,细嚼慢咽有什么特点吗?

(会变甜)

为什么会变甜呢?

(馒头,米饭的主要成分是淀粉,淀粉是不甜的,有可能淀粉在口腔内发生了变化?)

淀粉发生没发生变化,我们怎么知道呢?

(用碘液检验,淀粉遇碘变蓝,这是淀粉的特性。)

☆演示实验:唾液淀粉酶的作用

1、用自制唾液收集器收集唾液1~10m1,放入试管中备用(取唾液时,可轻轻咀嚼浸醋的棉花或其他食物,以增加唾液的分泌)。

2、将2支试管分别编为1、2号。在2支试管中都放入1cm长的生面条和1滴体积分数为0.4%的碘酒溶液,这时可看到2支试管内的生面条外表均呈现蓝色。

3、向1号试管内加入lmL清水,并轻轻振荡;向2号试管内加入lmL唾液,并轻轻振荡。同时将1号和2号试管进行水浴(放人盛有38℃水的烧杯里),用酒精灯加热以保持其温度的恒定。约经5~30min后,取出试管观察,看到1号试管中的生面条仍呈现蓝色,而2号试管中生面条外表的蓝色已消退。

实验器材:干淀粉,大、小烧杯,玻璃棒,酒精灯,铁架台,石棉网,碘液。

步骤 实验项目 试管

1 2

1 淀粉糊 2ml 2ml

2 注入新鲜唾液 —— 2ml

3 注入清水 2ml ——

4 370C水浴10分钟 是 是

5 滴加碘液 变蓝 不变蓝

实验方法:对照实验。

设疑:酶有什么特点?是否所有的酶在任何条件下都会起作用?

第三节 体内物质的运输

【教学目标】

1、描述血液的成份和主要功能。了解血液各成分的正常含量,能读懂血常规检验化验单

2、学会用显微镜观察兔的血涂片,尝试识别红细胞和白细胞

3、说出心脏在身体中的位置,列举其结构和功能

4、描述动脉、静脉和毛细血管的结构和功能特点。通过实验区分三种血管以及血液在这三种血管内流动的情况

5、概述血液循环的途径,区别动脉血和静脉血

6、说出心率、脉搏、血压的概念,学会测量的一般方法

【教学重点与难点】

重点: 血液的成份和主要功能;心脏结构和功能、血液循环的途径

难点: 读懂血常规检验化验单;血液循环的途径

【教学过程设计】

引入 食物中经过消化和吸收,被小肠等所吸收而进入血液。这些营养物质是如何被运输到全身各组织中去的呢?

一、血液

课件展示:血液分层

1、成年人的血液总量约占体重的7%~8%。一个体重50千克的人,他体内的

血量约为3.5~4.0升。构成血液的成分有液态的血浆,以及各种血细胞。这

些血液一刻不停地循环,为人体细胞输送各种营养物质。

血浆――55%

红细胞

血液 血细胞45% 白细胞

血小板

2、实验:观察血涂片

红细胞(red cell)――没有细胞核,呈两面凹的圆盘形 。红细胞里有一种红色含铁的蛋白质,称血红蛋白,使血液呈现红色。

血红蛋白特点:血红蛋白在氧浓度高的地方容易和氧结合,在氧浓度低的地方又易与氧分离。

血红蛋白的动能:帮助红细胞运输氧,也能运输一部分二氧化碳。

白细胞(white cell)――有细胞核,比红细胞数量少。人体内有多种白细胞。

白细胞的功能:能保护身体免受病患,如中性粒细胞和淋巴细胞能吞噬侵入人体内的病菌;淋巴细胞还参与机体的抗传染功能有关。

血小板(platelet)――血小板是最小的血细胞,没有细胞核。

血小板的功能:血小板有加速血液凝固,防止伤口大量出血及阻止细菌入侵的作用。伤口感染时,血液中的白细胞会聚集在伤口处,吞噬入侵的细菌,而“脓”就是死亡了的白细胞和细菌。

血细胞都有一定的寿命,人体内的血细胞每时每刻经历着衰老、死亡和再生。红细胞每秒更新200多万个,大约60天左右全身的红细胞会更换一半。人体内具有造血功能的红骨髓担负着血细胞的再生任务。

3、解读血常规检查报告单

说明:如果红细胞数量或血红蛋白低于正常值,称为贫血。

讨论:根据人体血液中血细胞的正常值,你认为这张报告单已告诉我们此人哪些指标不正常。

结论:可能患有炎症(白细胞数量偏高)和贫血(血红蛋白含量偏低)。

小结:血液的功能――血液具有输送氧、二氧化碳、各种营养物质及代谢产物的功能,还能起预防保护作用,血液对调节体温也有重要作用。

二、心脏

1、观察心脏(视频解剖猪的心脏)――位于人体胸中部偏左下方,心肌有力地收缩和舒张将血液输向全身。心脏被心肌隔成左右不相通的两部分。左右两部分又被能够控制血液定向流动的、只能向一个方向开的瓣膜(房室瓣)分别隔成上下两个腔,整个心脏可分为4个腔(左右心房和左右心室)。心室与动脉间的瓣膜(动脉瓣)可防止血液倒流回心室。围绕在心脏上的冠状动脉为心脏提供营养物质和氧气。

2、指导学生完成读图(图4-28心脏结构),并完成填图。

3、读图(图4-29 、4-30)

三、血管

血管类型 管壁特点 管腔特点 血流速度 主要功能

动脉 厚、弹性大 小 快 把血液从心脏送到全身各处

静脉 较薄、弹性小 大,内有防止血液回流的瓣膜 较慢 把血液从全身各处送回心脏

毛细血管 仅由一层上皮细胞构成 最小 最慢 便于血液与组织细胞进行物质交换

视频:实验――观察鱼尾鳍血液循环

四、血液循环

血液在由心脏和全部血管组成的封闭的管道中,按一定方向周而复始地流动,称为血液循环。血液在一次完整的循环过程中要流经心脏两次,可分为体循环和肺循环两部分。

体循环过程:

左心室→主动脉→各级动脉→全身毛细血管网→各级静脉→上、下腔静脉→右心房

肺循环过程:

右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房

讲述:由于心室需用更大的力将血液输送出去,所以心室壁较心房壁厚,同时由于体循环路线较肺循环长得多,因此左心室的壁较右心室的壁厚。

动脉血:含氧量高,血呈鲜红色;

静脉血:含氧低,血呈暗红色。

血液循环的主要功能――不断将氧气、营养物质和激素等运送到全身各个组织器官,并将器官组织呼吸作用产生的二氧化碳和其他代谢产物带到排泄器官排出体外,以保证生理活动正常进行。

阅读:血液循环和心脏功能的发现

小结:体循环和肺循环是同时进行的,它们的起止点都是心脏,二者在心脏处汇合,组成一条完整的循环途径,血液循环的原动力来自心脏。

五、脉搏与血压

1、心率:心脏每分钟跳动的次数称为心率。健康的成人安静时心率约为每分钟75次。

2、脉搏:心脏每次收缩都会产生很大的压力,此压力沿着动脉向前推动血液,使所有动脉都受到压力,形成脉搏。

脉搏和心率是相同。中医在诊断疾病时常把手指放在腕部的桡动脉处来诊断疾病。

3、血压:血液在血管内向前流动时对血管壁产生的压强称为血压。

收缩压:当心脏收缩时,动脉血压达到的最高值称为收缩压。健康人在12~18.7千帕

舒张压:心脏舒张时动脉血压降到最低的值称为舒张压。健康人在8~12千帕

高血压:如果一个人的舒张压经常超过12千帕

低血压:如果一个人的收缩压经常低于12千帕,高血压和低血压对人那体都是有害的。

第4节 能量的获得

【教学目标】

1、知道细胞呼吸的含义,懂得有机物的氧化分解是生命活动所需能量的来源。

2、列举人体及植物进行无氧呼吸的实例,比较其与有氧呼吸的异同点。

3、举例说明在不同的环境中生活的动物获得氧气的方式不同。

【教学重点与难点】

细胞呼吸的含义

【教学过程设计】

引入 图片——运动,休息,学习

人体的各种活动均需要能量。

我们摄入的食物是如何为人体提供所需的能量呢?

一、氧化供能

提问:人体消化食物时需要消耗能量吗?这些能量的直接来源是什么?

回答:糖类。

教师进一步提问:脂类、蛋白质等能供给生命活动所需的能量吗?回答,能。

讲述:有机物在体内彻底氧化所释放的能量,与在体外燃烧所释放的能量是一样的,只是在体内氧化过程比较缓慢。

呼吸作用

我们将生物体内的有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,最终生成二氧化碳和水或其他产物,并且释放出能量的总过程称做呼吸作用。又叫生物氧化。

呼吸作用实质:体内分解有机物,释放能量的过程。

举例:糖类 + 氧 二氧化碳 + 水 + 能量

蛋白质 + 氧 二氧化碳 + 水 + 尿素 +尿酸 + 能量

脂肪 + 氧 二氧化碳 + 水 + 能量

一般情况下,人体每天进行的各种生理活动所需的能量大多来源与糖类物质(70%)。少数来源与蛋白质与脂肪。糖类是人体最主要的能量来源。

提问:呼吸作用、呼吸和呼吸运动相同吗?

简单比较三个概念。强调指出:呼吸是指人体与外界进行气体交换的过程。呼吸作用是指生物体在细胞内分解有机物;释放能量的过程。

过度:在每个活细胞中都可以进行呼吸作用,根据呼吸作用是否需要氧气,分为有氧呼吸和无氧呼吸。

二、无氧呼吸

师:人体在进行剧烈运动时,肌肉细胞急需大量能量的供应,这时,虽然呼吸运动和血液循环都大大增加了,但仍不能满足肌肉组织对氧的需求,以致肌肉处于暂时相对缺氧的状态,于是细胞就会进行无氧呼吸。

葡萄糖 乳酸 + 能量(少量)

产生的乳酸过多,就会使人的肌肉有酸胀的感觉。过几天可恢复正常,是因为休息后,乳酸会继续被氧化分解,酸胀感觉就消失了。

高等植物在水淹的情况下,可以进行短时间的无氧呼吸,将葡萄糖分解为酒精和二氧化碳,并且释放出少量的能量。

葡萄糖 酒精 +二氧化碳 + 能量(少量)

讲述:高等植物如果长期缺氧就难以维持正常的生命活动;同时无氧呼吸产生的酒精或乳酸对生物体也有一定的毒害作用,因此能进行有氧呼吸的生物不能忍受长时间的无氧呼吸。

提问:根据以上的例子,你能解释苹果储藏久了为什么会有酒味吗?

回答:苹果在储藏过程中进行无氧呼吸产生了酒精,所以闻起来有酒味。

讲述:一些植物无氧呼吸时可产生酒精,还有一些高等植物的某些器官如马铃薯块茎、甜菜块根等在进行无氧呼吸时可以产生乳酸。

教师应向学生解释我们平常所说的呼吸作用实际上指的有氧呼吸,它是在有氧的条件下进行的。无氧呼吸一般是指细胞在无氧条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物分解成不彻底的氧化产物,同时释放出少量能量的过程。这个过程对于高等生物称为无氧呼吸,如果是微生物(如乳酸菌、酵母菌),则习惯上称为发酵。

思考:能否将无氧呼吸作为能量获得的主要途径,为什么?

(无氧呼吸,有机物没有被彻底分解,释放的能量较少。部分产物有可能对生物不利)

提问:这些生物进行无氧呼吸的实例,说明了生物与环境之间存在着什么关系?

回答:生物进行无氧呼吸,以适应缺氧的环境条件,体现生物对环境的适应性。

提问:生物体处于长期缺氧的状态能否生存?为什么?

回答:不能,因为生物体无氧呼吸比有氧呼吸释放的能量少得多,不足以维持生物体生命活动所需能量,所以,生物体长期处于缺氧状态,不能生存。

有氧呼吸和无氧呼吸的比较表

类 型 有氧呼吸 无氧呼吸

区别 条件 需氧气、酶等 不需氧气、需酶

场所 细胞质基质、线粒体 细胞质基质

产物 H2O、CO2 C2H5OH、CO2 或 C3H6O3

释放

能量 较多 较少

联 系 实质相同:分解有机物,释放能量

三、多样的呼吸器官

观察:蚱蜢的呼吸情况,

虾用鳃呼吸:沼虾用鳃呼吸,鳃位于头胸甲两侧的里面。

鸟用肺和气囊呼吸(双重呼吸):鸟的气囊共有9个,分布于肌肉与肌肉之间,各内脏器官之间,有些还穿插到骨骼内,它们都与肺相通,气囊起辅助呼吸的作用。

牛用肺呼吸(呼吸运动)。

第五节 体内物质的动态平衡

【教学目标】

1、知道糖类、脂肪、蛋白质在人体细胞中的利用过程

2、说出代谢废物的主要排泄途径,列举人体泌尿系统的组成和功能,说出尿的形成过程

3、懂得维持人体水盐平衡的重要意义

4、概述新陈代谢的含义

【教学重点与难点】

体内物质的动态平衡

【教学过程设计】

引入 各种营养物质进入人体内,会通过各种途径而被利用。除了氧化供能外,还用来构成我们的身体。

一、营养物质的利用

1、葡萄糖

吸收的葡萄糖,一部分直接被组织细胞利用供能;多余的部分在肝脏或肌肉等组织细胞中合成糖元或在人体内转变为脂肪,作为能源物质的储备。

食物的消化吸收 氧化分解供能

肝糖元的分解 ――→血糖――→ 合成糖元贮存

脂肪、蛋白质的转化 转变为脂肪贮存

☆代谢终产物:二氧化碳、水

2、脂肪:一部分被组织细胞利用,另一部分由血液运输到组织细胞贮存起来。需要时可进行分解,释放出能量供细胞利用。

☆代谢终产物:二氧化碳、水

3、蛋白质:消化为氨基酸后被小肠所吸收进入循环系统。一部分在各种组织细胞中又会重新合成人体所特有的蛋白质,另一些氧化分解供能,也可以合成糖类和脂肪。

☆代谢终产物:二氧化碳、水、含氮废物(尿素、尿酸)

小结:三类物质在人体组织细胞中进行着不断地合成和分解,新旧不断更替。

获得的能量=消耗的能量+贮存的能量

讨论:如果一个人过度节食,会带来什么后果?

因为一个人每天消耗的能量总是有限的,所以多余的能量将会被贮存起来,人就会变胖。

二、泌尿系统

讲解:营养物质被氧化后,放出能量,同时也会产生一些废物,这些废物通过泌尿系统和皮肤等排出体外。

读图:泌尿系统由哪些器官组成?它们有什么功能?

――肾、输尿管、膀胱、尿道

☆ 肾:产生尿液 输尿管:运送尿液到膀胱的通道

☆ 膀胱:暂时贮存尿液 尿道:将尿液排出体外

肾:

1、肾的外形和位置:

肾的位置在人腰后部脊柱的两侧,

有一对,形像蚕豆。

2、肾的结构

△如图所示,外层是皮质,内层是髓质,中央是一个空腔,

叫肾盂,肾盂和输尿管相连。

△肾单位――肾脏的基本结构和功能的单位

分为肾小体和肾小管,

而肾小体又可分为肾小球和肾小囊。

⑴原尿的形成(肾小球的滤过作用):

当血液流经肾小球时,血液中的全部的尿素、尿酸,部分水、无机盐、葡萄糖被过滤到肾小囊。

⑵尿液的形成(肾小管的重吸收作用):

原尿流经肾小管时,原尿中全部的葡萄糖、大部分的水,部分无机盐又被重新吸收回到血液。

血细胞 蛋白质 葡萄糖 无机盐 尿素 水

血液 有 有 有 有 有 有

原尿 无 无 有 有 有 有

尿液 无 无 无 有 有 有

血液和原尿的区别在于血细胞和蛋白质,其他成分的浓度都基本一致。而原尿和尿液除了成分上的不同外,尿酸尿素的浓度也不同

三、水盐平衡

思考:1、人体从哪些途径获得水分?

2、人体内的水分可以通过哪些途径排出体外?

意义:人体生命活动调节的重要方面,对于维持人体的健康有着重要意义。

讲解:体内水分过多,产生很多尿,将多余的水分排出;体内水分不足,产生少量尿。

肾脏对于体内的水盐平衡的调节有重要作用。但它又有一定限度,超过该限度,人体会因为积累过多盐分则加速残废。

思考:为什么当人患严重腹泻、剧烈呕吐,需要输液补充?

四、新陈代谢

含义:人体与外界环境的物质和能量的交换,以及自身的物质和能量的转移,叫新陈代谢。

新陈代谢包括同化作用和异化作用。

同化作用――生物体不断地从外界吸收营养物质,合成身体新的组成成分,贮存能量。

异化作用――不断地氧化分解身体内原有的部分物质,释放能量,排出废物。

意义:是生物生存的基本条件,是生命的基本特征。一旦停止,生命也将终结。

思考:从组成身体物质的角度看,昨天的你和今天的你一样吗?在人的不同生长发育时期(幼年、成年和老年),新陈代谢有什么不同?

第六节 代谢的多样性

【教学目标】

1、知道新陈代谢方式的多样性。

2、区分自养与异养,寄生与腐生。

3、举例说出发酵的含义。

【教学重点与难点】

新陈代谢的多样性

【教学过程设计】

引入 人和动物可以从食物中得到能量,而植物是通过什么方式来获得自身的能量供给的呢?不同的生物在代谢的方式来上究竟有什么不同呢?

一、营养方式

1、营养方式的两种类型

自养――如绿色植物以二氧化碳和水等小分子物质为原料通过光合作用直接合成自身的组成物质的营养方式。

异养――人和动物必须从外界摄取现成的并经消化、吸收、血液运输、细胞利用等过程才能将外界物质转化为自身组成物质的方式。

2、生物体结构与功能的适应性

讨 论:1、绿色植物有哪些适应自养生活的特征 ?

2、动物又有哪些适应异养生活的特点?

小 结:植物都能向光生长,植物的叶表面颜色深、背面颜色浅,叶的着生方式不重叠以有利于充分接受阳光照射等……

动物如老鹰具有敏锐的视力、锋利的喙和爪,虎豹有发达的犬齿、良好的奔跑能力,兔有发达的门齿、牛的反刍胃等都有利于这些动物的异养生活……

课本讨论题1、2、

结 论:深海中没有阳光,因此,通过光合作用方式获取营养的自养植物(海带、紫菜等)不能在深海中生活。葫芦藓没有发达的根系(只有起固着作用的假根),因此只能生活在阴湿的环境中才能吸收足够的水分进行光合作用,所以生物体的结构与功能是相适应的。

二、微生物的代谢

1、微生物――自然界的细菌、真菌和病毒等通常被称为微生物。

你能说出与日常生活有关的一些微生物吗?

2、微生物的代谢

腐生生物――从已死亡的、腐烂的生物体中获得营养的生物。

异养

寄生生物――生活于另一种生物体内或体表从其体内获得营养的生物。

微生物也可通过呼吸作用来获取能量,但一些微生物在进行呼吸时,不需要氧,能进行长期的无氧呼吸。

3、发酵――微生物的无氧呼吸被称为发酵。

发酵是微生物获取能量、进行生命活动的方式之一。

有些微生物在正常情况下进行有氧呼吸,但在无氧环境下则进行无氧呼吸,如酵母菌

生活中发酵的实例:如酿酒(酒精发酵)或家庭自制甜酒酿、制作酸奶或泡菜(乳酸菌发酵)

4、阅读材料:巴斯德

模拟“巴斯德实验”探究肉汤腐败原因的实验:

课堂讨论题:

①实验前将肉汤加热煮沸的目的主要是什么?

②本实验推测出得出的结论证明了什么?

③你认为这个实验过程的逻辑关系是否严密?为什么?

结论:①杀灭肉汤中原有微生物;

②肉汤中的微生物不是自然发生的,而是来自于瓶外;

③严密,因为保证了瓶外的微生物不能进入瓶内;且设置了对照组,使实验结论更科学。

5、读图:葡萄酒的酿制过程

思考:1、葡萄为什么会变成酒?这中间主要的变化是什么?酒瓶为什么要密封?

葡萄经酵母菌在无氧的条件下进行发酵(无氧呼吸)生成了二氧化碳和酒精。密封是为了防止酒精在有氧的条件下被酵母菌氧化成了二氧化碳和水,因为酵母菌在有氧的条件下进行有氧呼吸,无氧的条件下进行无氧呼吸。

酶

活细胞

酶

活细胞

酶

活细胞

酶

活细胞

酶

活细胞

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿