中国古代数学瑰宝 教案 (4)

文档属性

| 名称 | 中国古代数学瑰宝 教案 (4) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 358.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教新课标A版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2017-12-06 20:49:25 | ||

图片预览

文档简介

中国古代数学瑰宝

教学目标分析:

1、了解中国古代数学主要著作《周髀算经》和《九章算术》以及几位对数学发展起到重要作用的数学家:刘微和祖冲之,了解中国传统数学的形成与兴盛。

2、培养学生分析、归纳、总结的能力。

3、感受到中国古代的数学魅力,增强民族自豪感,激发学生努力学习数学的热情

重难点分析:

重点:了解中国古代数学主要著作《周髀算经》和《九章算术》以及几位对数学发展起到重要作用的数学家:刘微和祖冲之。

难点:赵双弦图、割圆术、大衍求一术。

教学准备:多媒体课件

教学过程:

一、周髀算经

《周髀》是西汉初期的一部天文、数学著作.髀是量日影的标杆(亦称表),因书中记载了不少周代的天文知识,故名《周髀》.唐初凤选定数学课本时,取名《周髀算经》.

1.勾股定理

在中国,《周髀算经》是第一部记载勾股定理的书.该书云:“求邪(斜)至日者,以日下为勾,日高为股,勾股各自乘,并而开方除之,

2.等差数列

《周髀算经》中的“七衡”便是一等差数列.七衡是七个等距离的

里,书中给出计算各圆径的一般法则:“欲知次衡径,倍而增内衡之径.二之以增内衡径,得三衡径.次衡放(仿)此.”这相当于给出通项公式

Dn=D1+(n-1)·2d,

其中d为相邻两圆间的距离.

3.内插法

所谓内插法,是已知若干自变量所对应的函数值,求这些自变量之间其他自变量对应的函数值的一种方法,古代常用来推算日、月、五星(即金星、木星、水星、火星、土星)的行度,为制订历法服务.内插分两种---等间距内插和不等间距内插.等间距指的是自变量的间距相等.设自变量x,等间距h,函数关系为f,若函数值之差

f(x+nh)-f(x+(n-1)h)(即一次差,其中n=1,2,…)为一不等于0的常数,则用一次内插法;若这些函数值之差的差(即二次差)为一不等于0的常数,则用二次内插法,依此类推.用现代数学的观点来看,n次内插法反映的是n次函数关系.

《周髀算经》中的内插法是最简单的等间距一次内插法.已经测得二十四节气中冬至、夏至的日影①长,推算其他节气的日影长.假定每两个节气的时间间隔相等,并以f(a),f(b)表示夏至及冬至的日影长,则有

其中f(n)是从夏至到冬至的第n个节气的日影长,Δ被称为损益数.

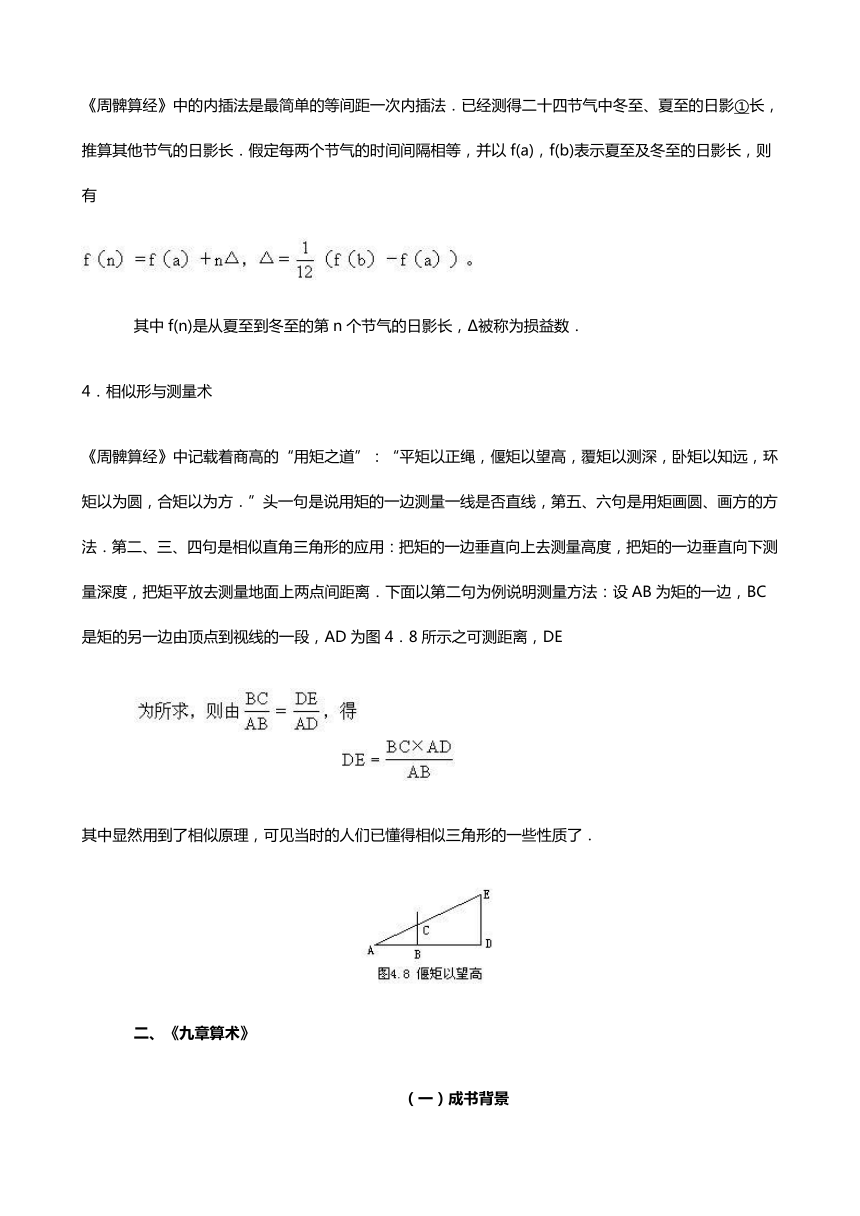

4.相似形与测量术

《周髀算经》中记载着商高的“用矩之道”:“平矩以正绳,偃矩以望高,覆矩以测深,卧矩以知远,环矩以为圆,合矩以为方.”头一句是说用矩的一边测量一线是否直线,第五、六句是用矩画圆、画方的方法.第二、三、四句是相似直角三角形的应用:把矩的一边垂直向上去测量高度,把矩的一边垂直向下测量深度,把矩平放去测量地面上两点间距离.下面以第二句为例说明测量方法:设AB为矩的一边,BC是矩的另一边由顶点到视线的一段,AD为图4.8所示之可测距离,DE

其中显然用到了相似原理,可见当时的人们已懂得相似三角形的一些性质了.

二、《九章算术》

(一)成书背景

中国数学经过长期积累,到西汉时期已有了相当丰富的内容.除《周髀算经》外,西汉初期出现了第一部数学专著---《算术书》,用竹简写成.全书共60多个标题,如“相乘”、“增减”、“少广”、“税田”、“金价”、“合分”等,标题下列有各种问题.《九章算术》的体例便受到《算术书》的影响.另外,从甘肃居延等地出土的竹简发现,西汉已有初步的负数及比例概念,面积和体积计算的知识也增多了.这些都为我国初等数学体系的形成准备了条件.

《许商算术》和《杜忠算术》是《九章算术》之前不久成书的著作.许商,长安人,公元前32---前8年曾任西汉大司农、河堤都尉等官职.他参加过治水工作,精通天文历法和计算,著《许商算术》26卷.杜忠与许商同时代,著《杜忠算术》16卷.

现传本《九章算术》约成书于西汉末年,作者不详,可能经多人之手而成.它是一部承前启后的著作,一方面总结了西汉及西汉以前的数学成果,集当时初等数学之大成;另一方面又对后世数学发展产生了深远的影响.

(二)内容与体例

《九章算术》包括丰富的算术、代数和几何内容,全书共246题,几乎全是应用题.这些问题按不同的用途分为九卷,故名《九章算术》.下面简介各卷内容.

卷一“方田”,38问,主要讲平面图形的计算,包括系统的分数算法.

卷二“粟米”,46问,粮食交换中的比例问题.

卷三“衰(cuī)分”,20问,比例算法在分配物资等问题中的应用.

卷四“少广”,24问,开平方、开立方问题.

卷五“商功”,28问,土木工程中的体积计算.

卷六“均输”,28问,主要讲纳税和运输方面的计算问题,实际是比较复杂的比例算法.

卷七“盈不足”,20问,算术中盈亏问题的解法.

卷八“方程”,18问,主要讲线性方程组解法,还论及正负数概念及运算方法.

卷九“勾股”,24问,勾股定理的应用.

书中的各类问题都有统一解法,但没有证明.经后人验证,这些解法的绝大部分是正确的.各法以“术”名之,术文统御习题,这是本书体例的基本特点.例如,方田术“广从步数相乘得积步”,勾股术“勾股各自乘,并而开方除之,即弦”,便分别统御各方田问题及勾股问题.

(三)数学成就

1.算术

(1)分数运算

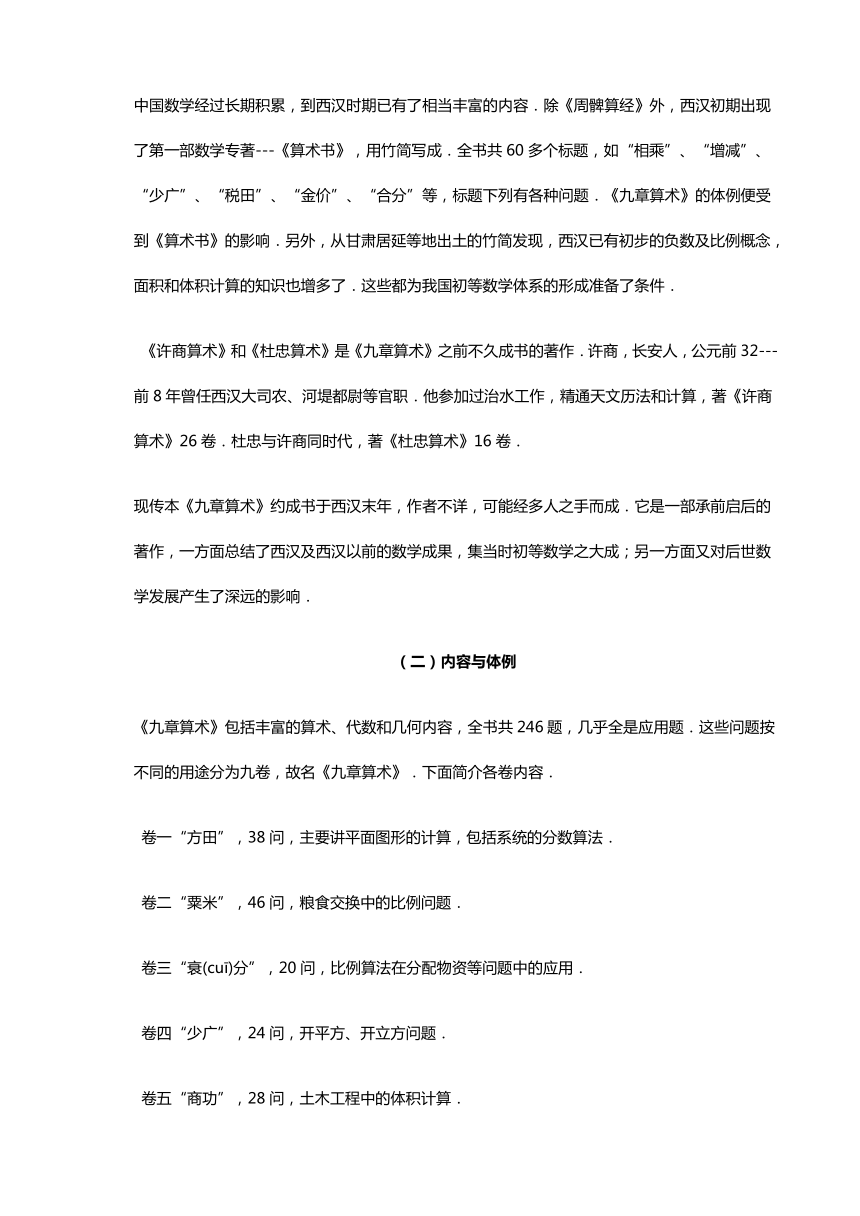

《九章算术》方田章系统给出了分数四则运算法则,以及通分、约分、化带分数为假分数的方法,其步骤与现代一致.

分子、分母有公约数时,可利用公约数来化简分数.《九章算术》提出一种“更相减损”法来求最大公约数:“副置分母子之数,以少减多,更相减损,求其等也.”即用分子和分母中的大数减去小数,互相减,减到余数与减数相等为止,该数便是原来两数的最大公约数.然后

(1),从91减去49余42,如图4.9(2);从49减去42余7,如图4.9(3);从42依次减去7,到第5次余7,如图4.9(4).

谓“欧几里得算法”在本质上是一样的.

(2)比例算法

《九章算术》的二、三、六、九各卷中,广泛使用比例算法来解决应用问题,并给出一般法则:“以所有数乘所求率为实,以所有率为法,实如法而一.”即

这是由比例式

所求数:所有数=所求率∶所有率

得出的.书中称该算法为“今有术”,大概是因为这类问题的开头常冠以“今有”二字.例如:“今有丝一斤价值二百四十钱,今有钱一千三百二十八,问得丝几何?”依法列式

除了这种最简单的比例问题外,书中还有连比例、复比例、配分法等复杂的比例问题.例如:“今有贷人千钱,月息三十.今有贷人七百五十钱,九日归之,问息几何?”这便是一个复比例问题,其中9日乘750钱为所有数,30钱为所求率,30日乘1000钱为所有率.实际上,《九章算术》几乎包括了算术中的全部比例内容.

(3)盈不足术

《九章算术》卷七专讲盈亏问题,解法称为盈不足术.例如:“人出八盈三,人出七不足四,求人数、物价各多少?”设每人出钱a1,盈b1;每人出钱a2,不足b2,人数为m,物价为n,则有

这就是盈不足术的现代形式,其中各字母都是正数,分母也是正数.若a1<a2,则分母为a2-a1.将例题中数字代入,则

这种方法的正确性很容易用现代解方程组的行列式法验证.

2.代数

(1)开方

《九章算术》中载有开平方、开立方的方法.例如,欲求55225的平方根,摆筹式如图4.10(1)(改用阿拉伯数码表示),其中55225叫“实”(被开方数),最下面的1叫“借算”,代表最高项系数.此式实际上表示方程

x2=55225.

将“借算”向左移动,每一步移二位,移二步后停住,如图(2).于是,原方程变为

10000x12=55225.

议得x1大于2小于3,就在实的百位上置2,作为平方根的第一位数.以议得的2乘10000得20000,放在实之下,借算之上,叫法.再以2乘法得40000,从实中减去,余15225,如图(3).

把法加倍,向右移一位,变为4000,叫定法.把借算向右移二位,变为100,如图(4),这相当于方程

100x22+4000x2=15225.

议得x2大于3而小于4,就以3为平方根的十位数.以3乘100得300,加入定法得4300;以3乘4300,从实中减去,余2325,如图(5).

再以300与4300相加,得4600,向右移一位变为460,这是第三位方根的定法.把借算向右移二位,变为1;如图(6).这相当于方程

x32+460x3=2325.

议得x3=5为平方根的个位,以5乘借算1,加入460得465.以5乘465,从实内减去,恰尽,得55625的平方根235,如图(7).

从文字叙述来看,筹算开方法似乎很繁,实际摆筹运算是相当简便的.这种方法到宋代发展为增乘开方法,对高次方程解法产生了巨大影响.

(2)正负数

《九章算术》中不仅有正负数,而且还建立了正负数加减法则,即“正负术”.加法法则为:“异名相除,同名相益;正无入正之,负无入负之.”即异号两数相加,绝对值相减;同号两数相加,绝对值相加;0加正数为正,0加负数为负.类似地有减法法则:“同名相除,异名相益;正无入负之,负无入正之.”

(3)线性方程组

《九章算术》中的“方程”,实际是线性方程组.例如卷八第一题:“今有上禾三秉,中禾二秉,下禾一秉,实三十九斗;上禾二秉,中禾三秉,下禾一秉,实三十四斗;上禾一秉,中禾二秉,下禾三秉,实二十六斗.问上中下禾实一秉各几何?”(禾即庄稼,秉即捆,实即粮食.)依术列筹式如图4.11,它相当于三元一次方程组

其中x,y,z分别为上中下三等

禾每捆打粮食的斗数.按《九章

算术》解法,用(1)式x的系数3去乘(2)的各项,得

6x+9y+3z=102.

(4)

用(4)减(1)二次,得

5y+z=24.

(5)

再用(3)×3,得

3x+6y+9z=78.

(6)

(6)减(1),得

4y+8z=39.

(7)

中把这种方法叫“直除法”,即连续相减法.它的原理与现在加减消元法一致,只是比较烦琐.

《九章算术》中还有一道“五家共井”题,是说五户人家共用一口井,各家都有提水的绳子但都不够长,甲户的两条与乙户的一条合起来够用,乙户的三条和丙户的一条合起来够用,丙户的四条与丁户的一条合起来够用,丁户的五条与戊户的一条合起来够用,戊户的六条与甲户的一条合起来够用,问井深和各户的“一绳之长”.假定五户绳长依次为x,y,z,u,v,井深为a,则有

该方程组有五个方程,六个未知数,所以是不定方程组.书中给出了它的一组解.

3.几何

《九章算术》中给出正方形、长方形、三角形、梯形、圆、弓形等常见图形的面积公式.圆的面积公式有三个,即

其中c为周长,d为直径,取圆周率为3.

书中的体积公式很多,包括立方体、长方体、棱柱、梭锥、棱台、圆柱、圆锥、圆台,其体积公式都与今一致.还给出一种比较复杂的几何体---刍童,即上下底面都是长方形的拟台体(图4.12)的体积公式

《九章算术》对勾股定理的应用很广泛.它首先给出勾股定理的三种形式,即

然后解决了几十个应用题.例如:“今有圆材不知大小,以锯锯之,深一寸,锯道长一尺,问径几何?”(图4.13)以r为圆半径,由勾股定理得

r2=52+(r-1)2,

解得r=13,倍之即圆径.

在讨论勾股定理的过程中,《九章算术》提供了许多整勾股数,如52+122=132,62+82=102,72+242=252,82+152=172,202+212=292,282+962=1002,等等.后人在此基础上进一步研究,找到了整勾股数的一般规律.

(四)理论特色及意义

如果要找两部在世界上流传最久的古代数学著作,那就是希腊的《几何原本》与中国的《九章算术》,它们都是世界数学史上极为珍贵的文献,分别在西方和东方的数学发展中产生过深远影响.但两书是各有特色的,从中可以看出东、西方数学的差异.

在指导思想上,《九章算术》是把数学当作工具来用的.全书246题,几乎都是与生产、生活实际有关的应用问题,这说明作者在研究数学时,是以应用为目的,不大重视数学体系自身的完善.而《几何原本》则正好相反,全书没有一道应用题,全是“纯粹”的数学问题,表现出作者追求数学自身完善,“为数学而数学”的思想.

从体例上来看,《九章算术》以术文统御习题,以计算为中心;《几何原本》则是一个演绎体系,以证明为中心.

在几何研究方面,《九章算术》把重点放在几何量的研究上,把大量算术及代数知识用于长度、面积和体积计算;《几何原本》则把重点放在图形性质及相互关系的研究上,采用的是比较纯粹的几何方法.

总的来说,《九章算术》与《几何原本》相比,前者以实用性、计算性见长,后者以逻辑性、抽象性取胜.当然,《几何原本》对近代数学发展所起的作用无疑超过《九章算术》,因为它那种逻辑演绎体系更适合于近代数学.但《九章算术》在世界数学史上的地位也是不应忽视的.

《九章算术》的成书,标志着中国初等数学体系的形成.该书包含了丰富的算术、代数和几何内容,形成一个以算筹为计算工具的、有自己特点的完整体系.《九章算术》中的一些成就具有世界水平.比例算法、盈不足术、开平方和开立方、负数的引入及正负数加减法则、线性方程组解法,都是世界上最早提出的.

由于《九章算术》的实用性强,它对当时的社会有很大影响.早在东汉时期,政府就把它当作校对度量衡的数学依据.书中的数学知识被用于解决各种实际问题,例如当时的历法(《四分历》、《乾象历》)便采用了书中的正负数加减法则,田亩测量及土木工程则离不开各种面积和体积公式.

在中国数学史上,《九章算术》的影响是极为深远的.首先,它的体例在一千多年的时间里起到了“示范”的作用.从汉至明,大部分算书遵从《九章算书》的体例.有些甚至直接冠以“九章”之名,如杨辉《详解九章算法》、秦九韶《数书九章》、吴敬《九章算法比类大全》等.其次,《九章算术》重应用、重计算的特点被后世数学家所继承,形成中国古代数学的传统,即从实际问题出发,寻求数学解决办法.最后,《九章算术》中的许多理论,直接为中国数学的发展奠定了基础.如开方法对于高次方程,线性方程组对于四元术,都有一定的奠基作用.

自隋唐至宋,《九章算术》曾长期作为中国的数学教科书.实际上,《九章算术》成书后,历代研究数学的人几乎没有不读该书,不从中吸取营养的.它对于培养数学人才具有不可忽视的价值.

《九章算术》传到日本、朝鲜等东方国家后,也曾被当作教科书使用.越南的数学家在研究此书的基础上,写出若干书名冠以“九章”的数学著作.《九章算术》的某些内容还曾传到印度和阿拉伯国家,并辗转传到欧洲,对世界数学的发展起了一定作用.例如《九章算术》勾股章中的一些问题几乎原封不动地出现在后来的印度数学著作中,盈不足术与比例算法也先后传入阿拉伯和欧洲.

三、

刘徽的数学成就

(一)刘徽生平

刘徽是中国古代最伟大的数学家之一.

他是三国时代魏国人,籍贯山东,生卒年不详,约死于西晋初年.刘徽出身平民,终生未仕,被称为“布衣”数学家.

刘徽在童年时代学习数学时,是以《九章算术》为主要读本的,成年后又对该书深入研究,于公元263年左右写成《九章算术注》,刘徽自序说:“徽幼习《九章》,长再详览.

观阴阳之割裂,总算术之根源.探赜之暇,遂悟其意,是以敢竭顽鲁,采其所见,为之作注.”刘徽在研究《九章算术》的基础上,对书中的重要结论一一证明,对其错误予以纠正,方法予以改进,并提出一些卓越的新理论、新思想.《九章算术注》是刘徽留给后世的十分珍贵的数学遗产,是中国传统数学理论研究的奠基之作.

刘徽还著有《重差》一卷,专讲测量问题.他本来把《重差》作为《九章算术注》的第十卷,唐代初年改为单行本,并将书名改作《海岛算经》,流传至今.

从刘徽著作来看,他学风严谨,实事求是,而且富于批判精神,敢于创新,理论研究相当深入,堪称数学史上的一代楷模.

(二)《九章算术注》

此为刘徽的力作,反映了他在算术、代数、几何等方面的杰出贡献.

1.算术

(1)十进分数

刘徽之前,计算中遇到奇零小数时,就用带分数表示,或者四舍五入.刘徽首创十进分数,用以表示无理根的近似值.这种记数法与现代

刘徽用忽来表示,但a后各位就不必再命名了,刘徽称它们为“微数”,说:“微数无名者以为分子,其一退以十为母,其再退以百为母.退之弥下,其分弥细.”这种方法,与我们现在开平方求无理根的十进小数近似值的方法一致,即

其中a1,a2,…,an是0至9之间的一位整数.

(2)齐同术

《九章算术》中虽有分数通分的方法,但没有形成完整理论,刘徽提出齐同术,使这一理论趋于完善.他说:“凡母互乘子谓之齐,群母相乘谓之同.”又进一步提出通分后数值不变的理论依据,即“一乘一除,适足相消,故所分犹存“法实俱长,意亦等也”.前句话的意思是,一个分数用同一个(非零)数一乘一除,其值不变;后句话的意思是,分数的分子、分母扩大同一倍数,分数值不变.刘徽指出,“同”即一组分数的公分母,“齐”是由“同”而来的,是为了使每个分数值不变.另外,刘徽还将齐同术引而伸之,用来解释方程及盈不足问题.

2.代数

(1)对正负数的认识

《九章算术》成书后,正负数的运算越来越广泛,但究竟应该如何认识正负数,却很少有人论及.刘徽在《九章算术注》中首次给出正负数的明确定义:“今两算得失相反,要令正负以名之.”就是说以正负数表示得失相反的量.他还进一步阐述正负的意义:“言负者未必负于少,言正者未必正于多.”即负数绝对值未必少,正数绝对值未必大.另外,他又提出筹算中表示正负数的两种方法:一种是用红筹表正数,黑筹表负数;再一种是以算筹摆法的正、斜来区别正、负数.这两种方法,对后世数学都有深远影响.

(2)对线性方程组解法的改进

《九章算术》中用直除法解线性方程组,比较麻烦.刘徽在方程章的注释中,对直除法加以改进,创立了互乘相消法.例如方程组

刘徽是这样解的:

(1)×2,(2)×5,得

(4)-(3),得

21y=20(下略).

显然,这种方法与现代加减消元法一致,不过那时用的是筹算.刘徽认为,这种方法可以推广到多元,“以小推大,虽四、五行不异也.”他还进一步指出,“相消”时要看两方程首项系数的同异,同则相减,异则相加.刘徽的工作,大大减化了线性方程组解法.

(3)方程理论的初步总结

刘徽在深入研究《九章算术》方程章的基础上,提出了比较系统的方程理论.刘徽所谓“程”是程式或关系式的意思,相当于现在的方程,而“方程”则相当于现在的方程组.他说:“二物者再程,三物者三程,皆如物数程之.并列为行,故谓之方程.”这就是说:“有两个所求之物,需列两个程;有三个所求之物,需列三个程.程的个数必须与所求物的个数一致.诸程并列,恰成一方形,所以叫方程.”这里的“物”,实质上是未知数,只是当时尚未抽象出未知数的明确概念.定义中的“皆如物数程之”是十分重要的,它与刘徽提出的另一原则“行之左右无所同存”,共同构成了方程组有唯一组解的条件.若译成现代数学语言,这两条即:方程个数必须与未知数个数一致,任意两个方程的系数不能相同或成比例.刘徽还认识到,当方程组中方程的个数少于所求物个数时,方程组的解不唯一;如果是齐次方程组,则方程组的解可以成比例地扩大或缩小,即“举率以言之”.

对于方程组的性质,刘徽总结出如下诸条:“令每行为率”,即方程各项成比例地扩大或缩小,不改变方程组的解;“每一行中,虽复赤黑异算,无伤”,即方程各项同时变号,不改变方程组的解;“举率以相减,不害余数之课也,即两方程对应项相减,不改变方程组的解.很明显,刘徽对于线性方程组的初等变换,已经基本掌握了.不过,他没有考虑交换两个方程的位置,因为不进行这种变换亦可顺利求出方程组的解,而且调换算筹的位置是不方便的.

3.几何

(1)割圆术

刘徽以前,一般采用周三径一的圆周率,这是很不精确的.刘徽在《九章算术注》中指出:周三径一的数据实际是圆内接正六边形周长和直径的比值,不是圆周与直径的比值.他认为圆内接正多边形的边数越多,其面积就越接近圆面积.他从这一思想出发,创立了科学的求圆周率方法---割圆术.具体来说,就是以1尺为半径作圆,再作圆内接正六边形,然后逐渐倍增边数,依次算出内接正六边形、正12边形乃至正192边形的面积.刘徽之所以选半径为1,是为了使圆面积在数值上等于圆周率,从而简化运算.他利用公式

(ln为内接正n边形边长,S2n为内接正2n边形面积)来求各正多边形面积.至于正多边形边长,他是反复利用勾股定理来求的.例如,由以下三式即可求得正12边形边长(图4.14):

TR=OR-OT,

后,便根据

S192<S<S192+(S192-S96)

刘徽舍弃分数部分,取圆面积为314平方寸,从而得到π=3.14、这种方法可以求得任意精度的圆周率近似值,刘徽对这一点是很清楚的.不过,他根据当时的需要,运算中只取到两位小数.

割圆术的创立是数学史上的一件大事.古希腊的阿基米德(Archimedes,公元前287---前212)也曾用割圆术求圆周率,他的方法是以圆内接正多边形和外切正多边形同时逼近圆,比刘徽的方法麻烦一些.刘徽的成就晚于阿基米德,但是独立取得的.

(2)几何定理的证明

刘徽采用出入相补原理,证明了《九章算术》中许多几何公式和定理.例如,他在证明三角形面积公式时,思路如下:把三角形的高h二

自乘为青方,令出入相补,各从其类,因就其余不移动也,合成弦方之幂.”可惜的是原图失传,所以不知刘徽怎样“出入相补”.

刘徽在研究立体几何时,发现“邪解堑堵,其一为阳马,一为鳖臑,阳马居二,鳖臑居一,不易之率也”.即“过对角面分割堑堵为一个阳马(图4·16中ABCDE)和一个鳖臑(图4·16中DEFC),则阳马与鳖臑的体积之比恒为二比一.”为叙述方便,我们称之为阳马定理.刘徽从长方体体积公式出发证明了这一定理,然后用它证明了各种多面体的体积公式.另外,他还发现了一条重要原理:对两个等高的立体,若用平行于底面的平面截得的面积之比为一常数,则这两立体的体积之比也等于该常数.这一原理可称为“刘徽原理”.在《九章算术注》中,刘徽多次运用了这一原理,例如,圆台体积∶外切正四梭台体积=圆面积∶外切正方形面积=π∶4.书中对圆锥、圆台等旋转体体积公式的推导,都是以刘徽原理为依据的.

(3)对球体积的研究

刘徽发现了《九章算术》中球体积公式不正确,试图利用刘徽原理求出正确的球体积公式.他首先作球的外切立方体,然后用两个直径等于球径的圆柱从立方体内切贯穿(图4.17).于是,球便被包在两圆柱相交的公共部分,而且与圆柱相切.刘徽只保留两圆柱的公共部分,取名“牟合方盖”.(图4.18)根据刘徽原理,球体积与牟合方盖体体积,整个问题就迎刃而解了.刘徽没有成功,只好“以俟能言者”.但他的思路正确,为后人解决这一问题打下了基础.

4.刘徽的极限观念

从《九章算术注》可以看到,刘徽具有明确的极限思想.他把极限用于代数和几何研究,取得重要成果.这说明极限思想从春秋战国时期萌芽以后,到这时已有较大发展.

例如,刘徽的割圆术便建立在极限理论的基础上.他说:“割之弥细,所失弥少,割之又割,以至于不可割,则与圆合体而无所失矣.”就是说当圆内接正多边形的边数无限增加时,正多边形面积的极限便是圆的面积.他还把割圆术用于求弓形面积.如图4.19,刘徽在弓形内

为弓形面积.显然,用此方法可使弓形面积达到任何需要的精确度.

刘徽在研究开方不尽的问题时,认为求出的位数越多,就越接近真值,但永远不会达到真值,只能根据需耍,求到“虽有所弃之数,不足言之也”的程度.刘徽正是在这种极限观念的基础上创立十进分数的.他在征明有关体积的定理(如阳马定理)时也用到极限,并深刻地指出,极限问题“谓以情推,不用筹算”,就是说研究极限靠思维和推理而不靠具体计算.

(三)刘徽的重差术

重差术是中国古代的一种重要测量方法,用以测量不可到达的距离.刘徽对这一理论进行了总结和提高,写出重差术专著---《海岛算经》(即《重差》).他在序言中说:“凡望极高、测绝深而兼知其远者必用重差.”全书只有九道题,但很有代表性.

例如第一题(译为今文):为测量海岛,立两根3丈高的标杆,前后相距1000步,令后杆与前杆对齐.从前杆后退123步,人眼着地看岛峰,视线正好过杆顶.从后杆后退127步,人眼着地看岛峰,视线也过杆顶.问岛高和岛离杆的距离各是多少?

按题意画图如下:

因当时1步为6尺,故标杆高5步.由刘徽术文,得

若用字母表示,则

因公式中用到d(两杆与岛的距离差)和a1-a2两差之比,所以叫重差术.这是书中最简单的一题,只须测望二次.其他问题往往要测望三次或四次,但原理与本题相同.刘徽曾著《重差图》和《重差注》,可能是用来推导术文的,已佚.估计刘徽的推导方法不外两种,一是利用出入相补,二是利用相似三角形.

如果用三角知识去解重差问题,结果也是一样的.中国传统数学无三角,重差术便起着与西方平面三角类似的作用,这是中国数学的特色之一.

(四)刘徽的学术思想

刘徽所以能在数学上取得卓越成就,是与他先进的学术思想分不开的.概括起来,他的学术思想有如下特点.

1.富于批判精神.刘徽在数学研究中不迷信权威,也不盲目地踩着前人的脚印走,而是有自己的主见.他曾一针见血地指出张衡关于球体积的不正确观点,还批评了那种泥守古人“周三径一”的踵古思想,说:“学者踵古,习其谬失.”刘徽正是因为有这种可贵的批判精神,才在研究《九章算术》时发现许多问题,从而深入探讨,写出名垂千古的《九章算术注》.

2.注意寻求数学内部的联系.刘徽在《九章算术注》的序言中说:“事类相推,各有攸归,故枝条虽分而同本干者,知发其一端而已.”不难看出,他的整个数学研究都贯穿了这一思想.例如,他把许多平面几何问题归为出入相补,把许多体积公式的推导归为刘徽原理,把各种比例问题归为今有术,以及用重差术的一般方法解决各种测量问题,都是这一思想的体现.

3.注意把数学的逻辑性和直观性结合起来.刘徽主张“析理以辞,解体用图”,就是说问题的理论分析要用明确的语言表达,空间图形的分解要用图形显示,也就是理论和直观并用.他认为只有这样才能使数学既简又明.实际上,他对原书和《九章算术注》中提出的重要数学概念,都给出明确定义.他对定理、公式的证明基本上采取演绎法,推理相当严密.例如,他从长方体体积公式出发,运用极限观念,证明了阳马定理,又用阳马定理证明了棱锥、棱台的体积公式,然后根据刘徽原理推出圆锥、圆台的体积公式,是一环扣一环的.另一方面,刘徽也很注意数学的直观.他常借助图形来证明平面几何定理,称为图验法;借助立体模型来研究开立方和推导体积公式,称为棋验法(刘徽称特定的立体模型为棋).有时,他还在证明过程中辅之以剪贴和涂色的方法.总之,他在数学研究中既注意逻辑推理,又注意运用直观手段,所以他的理论明白易懂.

四、祖冲之父子的数学工作

1.祖冲之父子生平

祖冲之(429---500),河北人,后迁居江南,生活于南朝的宋、齐之间.父亲祖朔之曾在刘宋朝中为官.祖冲之自幼好学,尤喜历、算.青年时曾任南徐州(今镇江)从事史,后来回建康(今南京)任公府参军.他的行政事务虽多,仍利用工余时间进行大量科学研究.他对前代历法进行仔细的分析比较,对八尺高标杆的日影长度坚持观测达十年之久,在此基础上于大明六年(462)完成《大明历》,书中首次应用了岁差理论,是当时中国最先进的历法.但他把该历呈送朝廷后,由于保守势力的阻挠,未能及时推行.大明八年(464)后,祖冲之出任娄县(今江苏昆山)令,刘宋末年再度被调回建康,任谒者仆射(一种司礼节的官).齐灭宋后又在齐为官,晚年升到长水校尉,享受四品奉禄.曾造指南车、千里船、水碓磨、刻漏等,远近驰名.数学方面,他曾给《九章算术》作注,并与其子祖暅共同完成数学史上的名著---《缀术》(已佚).

祖暅曾在梁朝先后担任员外郎、材官将军等职.他多次向朝廷建议修改历法,采用他父亲的《大明历》,经太史令实测天象、考验新旧历法后,政府终于在天监九年(510)采用了《大明历》.天监十三年(514),祖暅奉命在淮河上指挥修筑浮山堰,因被洪水冲毁而获罪入狱.他出狱后不久,在南朝边境被北魏军队俘获,软禁于元延明家,在那里遇到北魏天文学家信都芳,两人常在一起讨论天文和数学.梁普通七年(526),祖暅南还.他除了和父亲共同完成《缀术》外,还自著《天文录》、《权衡记》等,已失传.

2.祖冲之的圆周率

继刘徽之后,祖冲之为求得更精确的圆周率而作了艰苦卓绝的努力.据《隋书》记载,他已算得

3.1415926<π<3.1415927.

祖率和密率,都是当时世界上的最好结果.祖率已精确到七位小数,保持世界纪录近千年.至于密率,堪称数学史上的奇迹.它的特点是既都是准确的.比密率更接近π的分数,其分母比113大得多.可以证明,

祖冲之是怎样求圆周率的?这个问题至今还是个谜.因为他的数学著作《缀术》已失传,《隋书》中则只有结论而无求法.据一些史料推测,他可能继承了刘徽的割圆术,通过增加圆内接正多边形的边数来求得更精确的圆周率值.实际上,只要用割圆术求得圆内接正24576(即3×213)边形面积,就可以得到祖率.祖冲之用不足近似值和过剩近似值两数来限定π,这种思想可能也受到刘徽的影响.

3.祖暅原理与球体积公式

刘徽开辟了通向球体积公式的正确道路但没有达到目标.祖冲之父子在这条路上继续前进,终于完成了刘徽的未竟之业.祖冲之与戴法兴辩论时曾说:“至若立圆旧误,张衡述而弗改……此则算氏之剧疵也.”可见他对球体积问题进行过深入研究.至于他是否解决了这一问题,不见记载.但根据唐代李淳风注《九章算术》“开立圆术”时引用的资料来看,祖暅确实解决了这一问题.他很可能是在父亲工作的基础上取得突破的.

祖暅在研究球体积时继承了刘徽的思想,抓住关键性的牟合方盖的体积计算.但他吸取了刘徽的教训,不再直接求方盖体积,而是首先研究立方体内除去牟合方盖的部分.他利用了图形的对称性,着重研究这

面面积为R2-h2(图4.23(1)),因为内外棋截面和等于R2,所以高h处的外棋截面为h2(图4.23(2)).再作一个底边和高都是R,且有一条棱垂直于底面的倒立四棱锥,则梭锥在高h处的截面也是h2(图4.23(3)).祖暅研究了各体积的关系,提出“幂势既同,则积不容异”的原理.其中“幂”是面积,“势”是关系,“积”是体积.这句话的意思是:在两立体中作与底平行的截面,若截面积处处相同,则两立体体积相等.这一原理可称为“祖暅原理”,是刘徽原理的特例.西方称此为“卡瓦列里原理”,因为它曾被17世纪的意大利数学家卡瓦列里(B.Cavalieri,1598---1647)重新发现.

根据祖暅原理,很容易得到外棋与倒立四棱锥体积相等的结论,而

这便是正确的球体积公式.自《九章算术》以来,历经四个多世纪,这一问题终于得到圆满解决.在祖暅之前,阿基米德曾用平衡法求得球体积公式,两人的工作是各具特色、殊途同归的.

小结:中国传统数学的形成与兴盛:公元前1世纪至公元14世纪。分成三个阶段:《周髀算经》与《九章算术》、刘徽与祖冲之、宋元数学,这反映了中国传统数学发展的三次高峰,简述9位中国科学家的数学工作。

教学目标分析:

1、了解中国古代数学主要著作《周髀算经》和《九章算术》以及几位对数学发展起到重要作用的数学家:刘微和祖冲之,了解中国传统数学的形成与兴盛。

2、培养学生分析、归纳、总结的能力。

3、感受到中国古代的数学魅力,增强民族自豪感,激发学生努力学习数学的热情

重难点分析:

重点:了解中国古代数学主要著作《周髀算经》和《九章算术》以及几位对数学发展起到重要作用的数学家:刘微和祖冲之。

难点:赵双弦图、割圆术、大衍求一术。

教学准备:多媒体课件

教学过程:

一、周髀算经

《周髀》是西汉初期的一部天文、数学著作.髀是量日影的标杆(亦称表),因书中记载了不少周代的天文知识,故名《周髀》.唐初凤选定数学课本时,取名《周髀算经》.

1.勾股定理

在中国,《周髀算经》是第一部记载勾股定理的书.该书云:“求邪(斜)至日者,以日下为勾,日高为股,勾股各自乘,并而开方除之,

2.等差数列

《周髀算经》中的“七衡”便是一等差数列.七衡是七个等距离的

里,书中给出计算各圆径的一般法则:“欲知次衡径,倍而增内衡之径.二之以增内衡径,得三衡径.次衡放(仿)此.”这相当于给出通项公式

Dn=D1+(n-1)·2d,

其中d为相邻两圆间的距离.

3.内插法

所谓内插法,是已知若干自变量所对应的函数值,求这些自变量之间其他自变量对应的函数值的一种方法,古代常用来推算日、月、五星(即金星、木星、水星、火星、土星)的行度,为制订历法服务.内插分两种---等间距内插和不等间距内插.等间距指的是自变量的间距相等.设自变量x,等间距h,函数关系为f,若函数值之差

f(x+nh)-f(x+(n-1)h)(即一次差,其中n=1,2,…)为一不等于0的常数,则用一次内插法;若这些函数值之差的差(即二次差)为一不等于0的常数,则用二次内插法,依此类推.用现代数学的观点来看,n次内插法反映的是n次函数关系.

《周髀算经》中的内插法是最简单的等间距一次内插法.已经测得二十四节气中冬至、夏至的日影①长,推算其他节气的日影长.假定每两个节气的时间间隔相等,并以f(a),f(b)表示夏至及冬至的日影长,则有

其中f(n)是从夏至到冬至的第n个节气的日影长,Δ被称为损益数.

4.相似形与测量术

《周髀算经》中记载着商高的“用矩之道”:“平矩以正绳,偃矩以望高,覆矩以测深,卧矩以知远,环矩以为圆,合矩以为方.”头一句是说用矩的一边测量一线是否直线,第五、六句是用矩画圆、画方的方法.第二、三、四句是相似直角三角形的应用:把矩的一边垂直向上去测量高度,把矩的一边垂直向下测量深度,把矩平放去测量地面上两点间距离.下面以第二句为例说明测量方法:设AB为矩的一边,BC是矩的另一边由顶点到视线的一段,AD为图4.8所示之可测距离,DE

其中显然用到了相似原理,可见当时的人们已懂得相似三角形的一些性质了.

二、《九章算术》

(一)成书背景

中国数学经过长期积累,到西汉时期已有了相当丰富的内容.除《周髀算经》外,西汉初期出现了第一部数学专著---《算术书》,用竹简写成.全书共60多个标题,如“相乘”、“增减”、“少广”、“税田”、“金价”、“合分”等,标题下列有各种问题.《九章算术》的体例便受到《算术书》的影响.另外,从甘肃居延等地出土的竹简发现,西汉已有初步的负数及比例概念,面积和体积计算的知识也增多了.这些都为我国初等数学体系的形成准备了条件.

《许商算术》和《杜忠算术》是《九章算术》之前不久成书的著作.许商,长安人,公元前32---前8年曾任西汉大司农、河堤都尉等官职.他参加过治水工作,精通天文历法和计算,著《许商算术》26卷.杜忠与许商同时代,著《杜忠算术》16卷.

现传本《九章算术》约成书于西汉末年,作者不详,可能经多人之手而成.它是一部承前启后的著作,一方面总结了西汉及西汉以前的数学成果,集当时初等数学之大成;另一方面又对后世数学发展产生了深远的影响.

(二)内容与体例

《九章算术》包括丰富的算术、代数和几何内容,全书共246题,几乎全是应用题.这些问题按不同的用途分为九卷,故名《九章算术》.下面简介各卷内容.

卷一“方田”,38问,主要讲平面图形的计算,包括系统的分数算法.

卷二“粟米”,46问,粮食交换中的比例问题.

卷三“衰(cuī)分”,20问,比例算法在分配物资等问题中的应用.

卷四“少广”,24问,开平方、开立方问题.

卷五“商功”,28问,土木工程中的体积计算.

卷六“均输”,28问,主要讲纳税和运输方面的计算问题,实际是比较复杂的比例算法.

卷七“盈不足”,20问,算术中盈亏问题的解法.

卷八“方程”,18问,主要讲线性方程组解法,还论及正负数概念及运算方法.

卷九“勾股”,24问,勾股定理的应用.

书中的各类问题都有统一解法,但没有证明.经后人验证,这些解法的绝大部分是正确的.各法以“术”名之,术文统御习题,这是本书体例的基本特点.例如,方田术“广从步数相乘得积步”,勾股术“勾股各自乘,并而开方除之,即弦”,便分别统御各方田问题及勾股问题.

(三)数学成就

1.算术

(1)分数运算

《九章算术》方田章系统给出了分数四则运算法则,以及通分、约分、化带分数为假分数的方法,其步骤与现代一致.

分子、分母有公约数时,可利用公约数来化简分数.《九章算术》提出一种“更相减损”法来求最大公约数:“副置分母子之数,以少减多,更相减损,求其等也.”即用分子和分母中的大数减去小数,互相减,减到余数与减数相等为止,该数便是原来两数的最大公约数.然后

(1),从91减去49余42,如图4.9(2);从49减去42余7,如图4.9(3);从42依次减去7,到第5次余7,如图4.9(4).

谓“欧几里得算法”在本质上是一样的.

(2)比例算法

《九章算术》的二、三、六、九各卷中,广泛使用比例算法来解决应用问题,并给出一般法则:“以所有数乘所求率为实,以所有率为法,实如法而一.”即

这是由比例式

所求数:所有数=所求率∶所有率

得出的.书中称该算法为“今有术”,大概是因为这类问题的开头常冠以“今有”二字.例如:“今有丝一斤价值二百四十钱,今有钱一千三百二十八,问得丝几何?”依法列式

除了这种最简单的比例问题外,书中还有连比例、复比例、配分法等复杂的比例问题.例如:“今有贷人千钱,月息三十.今有贷人七百五十钱,九日归之,问息几何?”这便是一个复比例问题,其中9日乘750钱为所有数,30钱为所求率,30日乘1000钱为所有率.实际上,《九章算术》几乎包括了算术中的全部比例内容.

(3)盈不足术

《九章算术》卷七专讲盈亏问题,解法称为盈不足术.例如:“人出八盈三,人出七不足四,求人数、物价各多少?”设每人出钱a1,盈b1;每人出钱a2,不足b2,人数为m,物价为n,则有

这就是盈不足术的现代形式,其中各字母都是正数,分母也是正数.若a1<a2,则分母为a2-a1.将例题中数字代入,则

这种方法的正确性很容易用现代解方程组的行列式法验证.

2.代数

(1)开方

《九章算术》中载有开平方、开立方的方法.例如,欲求55225的平方根,摆筹式如图4.10(1)(改用阿拉伯数码表示),其中55225叫“实”(被开方数),最下面的1叫“借算”,代表最高项系数.此式实际上表示方程

x2=55225.

将“借算”向左移动,每一步移二位,移二步后停住,如图(2).于是,原方程变为

10000x12=55225.

议得x1大于2小于3,就在实的百位上置2,作为平方根的第一位数.以议得的2乘10000得20000,放在实之下,借算之上,叫法.再以2乘法得40000,从实中减去,余15225,如图(3).

把法加倍,向右移一位,变为4000,叫定法.把借算向右移二位,变为100,如图(4),这相当于方程

100x22+4000x2=15225.

议得x2大于3而小于4,就以3为平方根的十位数.以3乘100得300,加入定法得4300;以3乘4300,从实中减去,余2325,如图(5).

再以300与4300相加,得4600,向右移一位变为460,这是第三位方根的定法.把借算向右移二位,变为1;如图(6).这相当于方程

x32+460x3=2325.

议得x3=5为平方根的个位,以5乘借算1,加入460得465.以5乘465,从实内减去,恰尽,得55625的平方根235,如图(7).

从文字叙述来看,筹算开方法似乎很繁,实际摆筹运算是相当简便的.这种方法到宋代发展为增乘开方法,对高次方程解法产生了巨大影响.

(2)正负数

《九章算术》中不仅有正负数,而且还建立了正负数加减法则,即“正负术”.加法法则为:“异名相除,同名相益;正无入正之,负无入负之.”即异号两数相加,绝对值相减;同号两数相加,绝对值相加;0加正数为正,0加负数为负.类似地有减法法则:“同名相除,异名相益;正无入负之,负无入正之.”

(3)线性方程组

《九章算术》中的“方程”,实际是线性方程组.例如卷八第一题:“今有上禾三秉,中禾二秉,下禾一秉,实三十九斗;上禾二秉,中禾三秉,下禾一秉,实三十四斗;上禾一秉,中禾二秉,下禾三秉,实二十六斗.问上中下禾实一秉各几何?”(禾即庄稼,秉即捆,实即粮食.)依术列筹式如图4.11,它相当于三元一次方程组

其中x,y,z分别为上中下三等

禾每捆打粮食的斗数.按《九章

算术》解法,用(1)式x的系数3去乘(2)的各项,得

6x+9y+3z=102.

(4)

用(4)减(1)二次,得

5y+z=24.

(5)

再用(3)×3,得

3x+6y+9z=78.

(6)

(6)减(1),得

4y+8z=39.

(7)

中把这种方法叫“直除法”,即连续相减法.它的原理与现在加减消元法一致,只是比较烦琐.

《九章算术》中还有一道“五家共井”题,是说五户人家共用一口井,各家都有提水的绳子但都不够长,甲户的两条与乙户的一条合起来够用,乙户的三条和丙户的一条合起来够用,丙户的四条与丁户的一条合起来够用,丁户的五条与戊户的一条合起来够用,戊户的六条与甲户的一条合起来够用,问井深和各户的“一绳之长”.假定五户绳长依次为x,y,z,u,v,井深为a,则有

该方程组有五个方程,六个未知数,所以是不定方程组.书中给出了它的一组解.

3.几何

《九章算术》中给出正方形、长方形、三角形、梯形、圆、弓形等常见图形的面积公式.圆的面积公式有三个,即

其中c为周长,d为直径,取圆周率为3.

书中的体积公式很多,包括立方体、长方体、棱柱、梭锥、棱台、圆柱、圆锥、圆台,其体积公式都与今一致.还给出一种比较复杂的几何体---刍童,即上下底面都是长方形的拟台体(图4.12)的体积公式

《九章算术》对勾股定理的应用很广泛.它首先给出勾股定理的三种形式,即

然后解决了几十个应用题.例如:“今有圆材不知大小,以锯锯之,深一寸,锯道长一尺,问径几何?”(图4.13)以r为圆半径,由勾股定理得

r2=52+(r-1)2,

解得r=13,倍之即圆径.

在讨论勾股定理的过程中,《九章算术》提供了许多整勾股数,如52+122=132,62+82=102,72+242=252,82+152=172,202+212=292,282+962=1002,等等.后人在此基础上进一步研究,找到了整勾股数的一般规律.

(四)理论特色及意义

如果要找两部在世界上流传最久的古代数学著作,那就是希腊的《几何原本》与中国的《九章算术》,它们都是世界数学史上极为珍贵的文献,分别在西方和东方的数学发展中产生过深远影响.但两书是各有特色的,从中可以看出东、西方数学的差异.

在指导思想上,《九章算术》是把数学当作工具来用的.全书246题,几乎都是与生产、生活实际有关的应用问题,这说明作者在研究数学时,是以应用为目的,不大重视数学体系自身的完善.而《几何原本》则正好相反,全书没有一道应用题,全是“纯粹”的数学问题,表现出作者追求数学自身完善,“为数学而数学”的思想.

从体例上来看,《九章算术》以术文统御习题,以计算为中心;《几何原本》则是一个演绎体系,以证明为中心.

在几何研究方面,《九章算术》把重点放在几何量的研究上,把大量算术及代数知识用于长度、面积和体积计算;《几何原本》则把重点放在图形性质及相互关系的研究上,采用的是比较纯粹的几何方法.

总的来说,《九章算术》与《几何原本》相比,前者以实用性、计算性见长,后者以逻辑性、抽象性取胜.当然,《几何原本》对近代数学发展所起的作用无疑超过《九章算术》,因为它那种逻辑演绎体系更适合于近代数学.但《九章算术》在世界数学史上的地位也是不应忽视的.

《九章算术》的成书,标志着中国初等数学体系的形成.该书包含了丰富的算术、代数和几何内容,形成一个以算筹为计算工具的、有自己特点的完整体系.《九章算术》中的一些成就具有世界水平.比例算法、盈不足术、开平方和开立方、负数的引入及正负数加减法则、线性方程组解法,都是世界上最早提出的.

由于《九章算术》的实用性强,它对当时的社会有很大影响.早在东汉时期,政府就把它当作校对度量衡的数学依据.书中的数学知识被用于解决各种实际问题,例如当时的历法(《四分历》、《乾象历》)便采用了书中的正负数加减法则,田亩测量及土木工程则离不开各种面积和体积公式.

在中国数学史上,《九章算术》的影响是极为深远的.首先,它的体例在一千多年的时间里起到了“示范”的作用.从汉至明,大部分算书遵从《九章算书》的体例.有些甚至直接冠以“九章”之名,如杨辉《详解九章算法》、秦九韶《数书九章》、吴敬《九章算法比类大全》等.其次,《九章算术》重应用、重计算的特点被后世数学家所继承,形成中国古代数学的传统,即从实际问题出发,寻求数学解决办法.最后,《九章算术》中的许多理论,直接为中国数学的发展奠定了基础.如开方法对于高次方程,线性方程组对于四元术,都有一定的奠基作用.

自隋唐至宋,《九章算术》曾长期作为中国的数学教科书.实际上,《九章算术》成书后,历代研究数学的人几乎没有不读该书,不从中吸取营养的.它对于培养数学人才具有不可忽视的价值.

《九章算术》传到日本、朝鲜等东方国家后,也曾被当作教科书使用.越南的数学家在研究此书的基础上,写出若干书名冠以“九章”的数学著作.《九章算术》的某些内容还曾传到印度和阿拉伯国家,并辗转传到欧洲,对世界数学的发展起了一定作用.例如《九章算术》勾股章中的一些问题几乎原封不动地出现在后来的印度数学著作中,盈不足术与比例算法也先后传入阿拉伯和欧洲.

三、

刘徽的数学成就

(一)刘徽生平

刘徽是中国古代最伟大的数学家之一.

他是三国时代魏国人,籍贯山东,生卒年不详,约死于西晋初年.刘徽出身平民,终生未仕,被称为“布衣”数学家.

刘徽在童年时代学习数学时,是以《九章算术》为主要读本的,成年后又对该书深入研究,于公元263年左右写成《九章算术注》,刘徽自序说:“徽幼习《九章》,长再详览.

观阴阳之割裂,总算术之根源.探赜之暇,遂悟其意,是以敢竭顽鲁,采其所见,为之作注.”刘徽在研究《九章算术》的基础上,对书中的重要结论一一证明,对其错误予以纠正,方法予以改进,并提出一些卓越的新理论、新思想.《九章算术注》是刘徽留给后世的十分珍贵的数学遗产,是中国传统数学理论研究的奠基之作.

刘徽还著有《重差》一卷,专讲测量问题.他本来把《重差》作为《九章算术注》的第十卷,唐代初年改为单行本,并将书名改作《海岛算经》,流传至今.

从刘徽著作来看,他学风严谨,实事求是,而且富于批判精神,敢于创新,理论研究相当深入,堪称数学史上的一代楷模.

(二)《九章算术注》

此为刘徽的力作,反映了他在算术、代数、几何等方面的杰出贡献.

1.算术

(1)十进分数

刘徽之前,计算中遇到奇零小数时,就用带分数表示,或者四舍五入.刘徽首创十进分数,用以表示无理根的近似值.这种记数法与现代

刘徽用忽来表示,但a后各位就不必再命名了,刘徽称它们为“微数”,说:“微数无名者以为分子,其一退以十为母,其再退以百为母.退之弥下,其分弥细.”这种方法,与我们现在开平方求无理根的十进小数近似值的方法一致,即

其中a1,a2,…,an是0至9之间的一位整数.

(2)齐同术

《九章算术》中虽有分数通分的方法,但没有形成完整理论,刘徽提出齐同术,使这一理论趋于完善.他说:“凡母互乘子谓之齐,群母相乘谓之同.”又进一步提出通分后数值不变的理论依据,即“一乘一除,适足相消,故所分犹存“法实俱长,意亦等也”.前句话的意思是,一个分数用同一个(非零)数一乘一除,其值不变;后句话的意思是,分数的分子、分母扩大同一倍数,分数值不变.刘徽指出,“同”即一组分数的公分母,“齐”是由“同”而来的,是为了使每个分数值不变.另外,刘徽还将齐同术引而伸之,用来解释方程及盈不足问题.

2.代数

(1)对正负数的认识

《九章算术》成书后,正负数的运算越来越广泛,但究竟应该如何认识正负数,却很少有人论及.刘徽在《九章算术注》中首次给出正负数的明确定义:“今两算得失相反,要令正负以名之.”就是说以正负数表示得失相反的量.他还进一步阐述正负的意义:“言负者未必负于少,言正者未必正于多.”即负数绝对值未必少,正数绝对值未必大.另外,他又提出筹算中表示正负数的两种方法:一种是用红筹表正数,黑筹表负数;再一种是以算筹摆法的正、斜来区别正、负数.这两种方法,对后世数学都有深远影响.

(2)对线性方程组解法的改进

《九章算术》中用直除法解线性方程组,比较麻烦.刘徽在方程章的注释中,对直除法加以改进,创立了互乘相消法.例如方程组

刘徽是这样解的:

(1)×2,(2)×5,得

(4)-(3),得

21y=20(下略).

显然,这种方法与现代加减消元法一致,不过那时用的是筹算.刘徽认为,这种方法可以推广到多元,“以小推大,虽四、五行不异也.”他还进一步指出,“相消”时要看两方程首项系数的同异,同则相减,异则相加.刘徽的工作,大大减化了线性方程组解法.

(3)方程理论的初步总结

刘徽在深入研究《九章算术》方程章的基础上,提出了比较系统的方程理论.刘徽所谓“程”是程式或关系式的意思,相当于现在的方程,而“方程”则相当于现在的方程组.他说:“二物者再程,三物者三程,皆如物数程之.并列为行,故谓之方程.”这就是说:“有两个所求之物,需列两个程;有三个所求之物,需列三个程.程的个数必须与所求物的个数一致.诸程并列,恰成一方形,所以叫方程.”这里的“物”,实质上是未知数,只是当时尚未抽象出未知数的明确概念.定义中的“皆如物数程之”是十分重要的,它与刘徽提出的另一原则“行之左右无所同存”,共同构成了方程组有唯一组解的条件.若译成现代数学语言,这两条即:方程个数必须与未知数个数一致,任意两个方程的系数不能相同或成比例.刘徽还认识到,当方程组中方程的个数少于所求物个数时,方程组的解不唯一;如果是齐次方程组,则方程组的解可以成比例地扩大或缩小,即“举率以言之”.

对于方程组的性质,刘徽总结出如下诸条:“令每行为率”,即方程各项成比例地扩大或缩小,不改变方程组的解;“每一行中,虽复赤黑异算,无伤”,即方程各项同时变号,不改变方程组的解;“举率以相减,不害余数之课也,即两方程对应项相减,不改变方程组的解.很明显,刘徽对于线性方程组的初等变换,已经基本掌握了.不过,他没有考虑交换两个方程的位置,因为不进行这种变换亦可顺利求出方程组的解,而且调换算筹的位置是不方便的.

3.几何

(1)割圆术

刘徽以前,一般采用周三径一的圆周率,这是很不精确的.刘徽在《九章算术注》中指出:周三径一的数据实际是圆内接正六边形周长和直径的比值,不是圆周与直径的比值.他认为圆内接正多边形的边数越多,其面积就越接近圆面积.他从这一思想出发,创立了科学的求圆周率方法---割圆术.具体来说,就是以1尺为半径作圆,再作圆内接正六边形,然后逐渐倍增边数,依次算出内接正六边形、正12边形乃至正192边形的面积.刘徽之所以选半径为1,是为了使圆面积在数值上等于圆周率,从而简化运算.他利用公式

(ln为内接正n边形边长,S2n为内接正2n边形面积)来求各正多边形面积.至于正多边形边长,他是反复利用勾股定理来求的.例如,由以下三式即可求得正12边形边长(图4.14):

TR=OR-OT,

后,便根据

S192<S<S192+(S192-S96)

刘徽舍弃分数部分,取圆面积为314平方寸,从而得到π=3.14、这种方法可以求得任意精度的圆周率近似值,刘徽对这一点是很清楚的.不过,他根据当时的需要,运算中只取到两位小数.

割圆术的创立是数学史上的一件大事.古希腊的阿基米德(Archimedes,公元前287---前212)也曾用割圆术求圆周率,他的方法是以圆内接正多边形和外切正多边形同时逼近圆,比刘徽的方法麻烦一些.刘徽的成就晚于阿基米德,但是独立取得的.

(2)几何定理的证明

刘徽采用出入相补原理,证明了《九章算术》中许多几何公式和定理.例如,他在证明三角形面积公式时,思路如下:把三角形的高h二

自乘为青方,令出入相补,各从其类,因就其余不移动也,合成弦方之幂.”可惜的是原图失传,所以不知刘徽怎样“出入相补”.

刘徽在研究立体几何时,发现“邪解堑堵,其一为阳马,一为鳖臑,阳马居二,鳖臑居一,不易之率也”.即“过对角面分割堑堵为一个阳马(图4·16中ABCDE)和一个鳖臑(图4·16中DEFC),则阳马与鳖臑的体积之比恒为二比一.”为叙述方便,我们称之为阳马定理.刘徽从长方体体积公式出发证明了这一定理,然后用它证明了各种多面体的体积公式.另外,他还发现了一条重要原理:对两个等高的立体,若用平行于底面的平面截得的面积之比为一常数,则这两立体的体积之比也等于该常数.这一原理可称为“刘徽原理”.在《九章算术注》中,刘徽多次运用了这一原理,例如,圆台体积∶外切正四梭台体积=圆面积∶外切正方形面积=π∶4.书中对圆锥、圆台等旋转体体积公式的推导,都是以刘徽原理为依据的.

(3)对球体积的研究

刘徽发现了《九章算术》中球体积公式不正确,试图利用刘徽原理求出正确的球体积公式.他首先作球的外切立方体,然后用两个直径等于球径的圆柱从立方体内切贯穿(图4.17).于是,球便被包在两圆柱相交的公共部分,而且与圆柱相切.刘徽只保留两圆柱的公共部分,取名“牟合方盖”.(图4.18)根据刘徽原理,球体积与牟合方盖体体积,整个问题就迎刃而解了.刘徽没有成功,只好“以俟能言者”.但他的思路正确,为后人解决这一问题打下了基础.

4.刘徽的极限观念

从《九章算术注》可以看到,刘徽具有明确的极限思想.他把极限用于代数和几何研究,取得重要成果.这说明极限思想从春秋战国时期萌芽以后,到这时已有较大发展.

例如,刘徽的割圆术便建立在极限理论的基础上.他说:“割之弥细,所失弥少,割之又割,以至于不可割,则与圆合体而无所失矣.”就是说当圆内接正多边形的边数无限增加时,正多边形面积的极限便是圆的面积.他还把割圆术用于求弓形面积.如图4.19,刘徽在弓形内

为弓形面积.显然,用此方法可使弓形面积达到任何需要的精确度.

刘徽在研究开方不尽的问题时,认为求出的位数越多,就越接近真值,但永远不会达到真值,只能根据需耍,求到“虽有所弃之数,不足言之也”的程度.刘徽正是在这种极限观念的基础上创立十进分数的.他在征明有关体积的定理(如阳马定理)时也用到极限,并深刻地指出,极限问题“谓以情推,不用筹算”,就是说研究极限靠思维和推理而不靠具体计算.

(三)刘徽的重差术

重差术是中国古代的一种重要测量方法,用以测量不可到达的距离.刘徽对这一理论进行了总结和提高,写出重差术专著---《海岛算经》(即《重差》).他在序言中说:“凡望极高、测绝深而兼知其远者必用重差.”全书只有九道题,但很有代表性.

例如第一题(译为今文):为测量海岛,立两根3丈高的标杆,前后相距1000步,令后杆与前杆对齐.从前杆后退123步,人眼着地看岛峰,视线正好过杆顶.从后杆后退127步,人眼着地看岛峰,视线也过杆顶.问岛高和岛离杆的距离各是多少?

按题意画图如下:

因当时1步为6尺,故标杆高5步.由刘徽术文,得

若用字母表示,则

因公式中用到d(两杆与岛的距离差)和a1-a2两差之比,所以叫重差术.这是书中最简单的一题,只须测望二次.其他问题往往要测望三次或四次,但原理与本题相同.刘徽曾著《重差图》和《重差注》,可能是用来推导术文的,已佚.估计刘徽的推导方法不外两种,一是利用出入相补,二是利用相似三角形.

如果用三角知识去解重差问题,结果也是一样的.中国传统数学无三角,重差术便起着与西方平面三角类似的作用,这是中国数学的特色之一.

(四)刘徽的学术思想

刘徽所以能在数学上取得卓越成就,是与他先进的学术思想分不开的.概括起来,他的学术思想有如下特点.

1.富于批判精神.刘徽在数学研究中不迷信权威,也不盲目地踩着前人的脚印走,而是有自己的主见.他曾一针见血地指出张衡关于球体积的不正确观点,还批评了那种泥守古人“周三径一”的踵古思想,说:“学者踵古,习其谬失.”刘徽正是因为有这种可贵的批判精神,才在研究《九章算术》时发现许多问题,从而深入探讨,写出名垂千古的《九章算术注》.

2.注意寻求数学内部的联系.刘徽在《九章算术注》的序言中说:“事类相推,各有攸归,故枝条虽分而同本干者,知发其一端而已.”不难看出,他的整个数学研究都贯穿了这一思想.例如,他把许多平面几何问题归为出入相补,把许多体积公式的推导归为刘徽原理,把各种比例问题归为今有术,以及用重差术的一般方法解决各种测量问题,都是这一思想的体现.

3.注意把数学的逻辑性和直观性结合起来.刘徽主张“析理以辞,解体用图”,就是说问题的理论分析要用明确的语言表达,空间图形的分解要用图形显示,也就是理论和直观并用.他认为只有这样才能使数学既简又明.实际上,他对原书和《九章算术注》中提出的重要数学概念,都给出明确定义.他对定理、公式的证明基本上采取演绎法,推理相当严密.例如,他从长方体体积公式出发,运用极限观念,证明了阳马定理,又用阳马定理证明了棱锥、棱台的体积公式,然后根据刘徽原理推出圆锥、圆台的体积公式,是一环扣一环的.另一方面,刘徽也很注意数学的直观.他常借助图形来证明平面几何定理,称为图验法;借助立体模型来研究开立方和推导体积公式,称为棋验法(刘徽称特定的立体模型为棋).有时,他还在证明过程中辅之以剪贴和涂色的方法.总之,他在数学研究中既注意逻辑推理,又注意运用直观手段,所以他的理论明白易懂.

四、祖冲之父子的数学工作

1.祖冲之父子生平

祖冲之(429---500),河北人,后迁居江南,生活于南朝的宋、齐之间.父亲祖朔之曾在刘宋朝中为官.祖冲之自幼好学,尤喜历、算.青年时曾任南徐州(今镇江)从事史,后来回建康(今南京)任公府参军.他的行政事务虽多,仍利用工余时间进行大量科学研究.他对前代历法进行仔细的分析比较,对八尺高标杆的日影长度坚持观测达十年之久,在此基础上于大明六年(462)完成《大明历》,书中首次应用了岁差理论,是当时中国最先进的历法.但他把该历呈送朝廷后,由于保守势力的阻挠,未能及时推行.大明八年(464)后,祖冲之出任娄县(今江苏昆山)令,刘宋末年再度被调回建康,任谒者仆射(一种司礼节的官).齐灭宋后又在齐为官,晚年升到长水校尉,享受四品奉禄.曾造指南车、千里船、水碓磨、刻漏等,远近驰名.数学方面,他曾给《九章算术》作注,并与其子祖暅共同完成数学史上的名著---《缀术》(已佚).

祖暅曾在梁朝先后担任员外郎、材官将军等职.他多次向朝廷建议修改历法,采用他父亲的《大明历》,经太史令实测天象、考验新旧历法后,政府终于在天监九年(510)采用了《大明历》.天监十三年(514),祖暅奉命在淮河上指挥修筑浮山堰,因被洪水冲毁而获罪入狱.他出狱后不久,在南朝边境被北魏军队俘获,软禁于元延明家,在那里遇到北魏天文学家信都芳,两人常在一起讨论天文和数学.梁普通七年(526),祖暅南还.他除了和父亲共同完成《缀术》外,还自著《天文录》、《权衡记》等,已失传.

2.祖冲之的圆周率

继刘徽之后,祖冲之为求得更精确的圆周率而作了艰苦卓绝的努力.据《隋书》记载,他已算得

3.1415926<π<3.1415927.

祖率和密率,都是当时世界上的最好结果.祖率已精确到七位小数,保持世界纪录近千年.至于密率,堪称数学史上的奇迹.它的特点是既都是准确的.比密率更接近π的分数,其分母比113大得多.可以证明,

祖冲之是怎样求圆周率的?这个问题至今还是个谜.因为他的数学著作《缀术》已失传,《隋书》中则只有结论而无求法.据一些史料推测,他可能继承了刘徽的割圆术,通过增加圆内接正多边形的边数来求得更精确的圆周率值.实际上,只要用割圆术求得圆内接正24576(即3×213)边形面积,就可以得到祖率.祖冲之用不足近似值和过剩近似值两数来限定π,这种思想可能也受到刘徽的影响.

3.祖暅原理与球体积公式

刘徽开辟了通向球体积公式的正确道路但没有达到目标.祖冲之父子在这条路上继续前进,终于完成了刘徽的未竟之业.祖冲之与戴法兴辩论时曾说:“至若立圆旧误,张衡述而弗改……此则算氏之剧疵也.”可见他对球体积问题进行过深入研究.至于他是否解决了这一问题,不见记载.但根据唐代李淳风注《九章算术》“开立圆术”时引用的资料来看,祖暅确实解决了这一问题.他很可能是在父亲工作的基础上取得突破的.

祖暅在研究球体积时继承了刘徽的思想,抓住关键性的牟合方盖的体积计算.但他吸取了刘徽的教训,不再直接求方盖体积,而是首先研究立方体内除去牟合方盖的部分.他利用了图形的对称性,着重研究这

面面积为R2-h2(图4.23(1)),因为内外棋截面和等于R2,所以高h处的外棋截面为h2(图4.23(2)).再作一个底边和高都是R,且有一条棱垂直于底面的倒立四棱锥,则梭锥在高h处的截面也是h2(图4.23(3)).祖暅研究了各体积的关系,提出“幂势既同,则积不容异”的原理.其中“幂”是面积,“势”是关系,“积”是体积.这句话的意思是:在两立体中作与底平行的截面,若截面积处处相同,则两立体体积相等.这一原理可称为“祖暅原理”,是刘徽原理的特例.西方称此为“卡瓦列里原理”,因为它曾被17世纪的意大利数学家卡瓦列里(B.Cavalieri,1598---1647)重新发现.

根据祖暅原理,很容易得到外棋与倒立四棱锥体积相等的结论,而

这便是正确的球体积公式.自《九章算术》以来,历经四个多世纪,这一问题终于得到圆满解决.在祖暅之前,阿基米德曾用平衡法求得球体积公式,两人的工作是各具特色、殊途同归的.

小结:中国传统数学的形成与兴盛:公元前1世纪至公元14世纪。分成三个阶段:《周髀算经》与《九章算术》、刘徽与祖冲之、宋元数学,这反映了中国传统数学发展的三次高峰,简述9位中国科学家的数学工作。

同课章节目录

- 第一讲 早期的算术与几何

- 一 古埃及的数学

- 二 两河流域的数学

- 三 丰富多彩的记数制度

- 第二讲 古希腊数学

- 一 希腊数学的先行者

- 二 毕达哥拉斯学派

- 三 欧几里得与《原本》

- 四 数学之神──阿基米德

- 第三讲 中国古代数学瑰宝

- 一 《周髀算经》与赵爽弦图

- 二 《九章算术》

- 三 大衍求一术

- 四 中国古代数学家

- 第四讲 平面解析几何的产生

- 一 坐标思想的早期萌芽

- 二 笛卡儿坐标系

- 三 费马的解析几何思想

- 四 解析几何的进一步发展

- 第五讲 微积分的诞生

- 一 微积分产生的历史背景

- 二 科学巨人牛顿的工作

- 三 莱布尼茨的“微积分”

- 第六讲 近代数学两巨星

- 一 分析的化身──欧拉

- 二 数学王子──高斯

- 第七讲 千古谜题

- 一 三次、四次方程求根公式的发现

- 二 高次方程可解性问题的解决

- 三 伽罗瓦与群论

- 四 古希腊三大几何问题的解决

- 第八讲 对无穷的深入思考

- 一 古代的无穷观念

- 二 无穷集合论的创立

- 三 集合论的进一步发展与完善

- 第九讲 中国现代数学的开拓与发展

- 一 中国现代数学发展概观

- 二 人民的数学家──华罗庚

- 三 当代几何大师──陈省身