地形和表示地形的地图[下学期]

图片预览

文档简介

课题:地形和表示地形的地图

【适用年级】

浙教版七年级第二册

【设计理念】

1:立足于学生发展,提高学生学习科学的兴趣。

学生对科学的兴趣是学习科学最直接和持久的内部动力,对学生今后的发展至关重要。在课前布置学生分小组制作山峰模型,并进行展示和评价;课堂上充分发挥多媒体在教学上的功能,利用丰富的、美丽的、壮观的图片和视频;通过小结拓展等,来激发学生学习科学的兴趣,促进学生的发展。

2:提高学生多方面的能力,落实学生的全面发展。

全面提高每一个学生的科学素养是科学课程的核心理念。因此落实学生的全面发展是科学教育工作者的一个重要任务。在本节课上,通过学生带有任务的各种观察活动、讨论活动、探究活动等,来培养学生的观察能力、分析归纳能力、科学探究能力;培养学生热爱祖国、热爱家乡的思想情操等,来落实学生的全面发展。

【教材分析】

1:课标解读

《地形和表示地形的地图》这一课属于《科学课程标准》安排的五个内容标准中的地球、宇宙和空间科学内容中的主题2“人类生存的地球”;课标要求通过本节课的学习,使学生了掌握五种主要的地形类型,识别主要的地形特征;学会判读简单的地形等高线地形图;并在学生学习的过程中使学生认识到地形等是人类赖以生存的基本物质条件,人类和自然是一个整体,培养学生人与自然和谐相处的科学思想。

2:内容分析

本节课的内容在七年级第二册教科书的第153~156页,教科书中主要通过大量的学生观察、学生讨论、学生探究活动形式来展开教学内容;通过学生的这些活动提高学生的观察能力、分析比较能力、归纳能力、科学探究能力等;从而达到全面发展学生的目的。

【学情分析】

在“地球与宇宙”中,学生已初步认识了地图,了解地图三要素,常用的地图类型,学习了简单的平面图的绘制。陆地表面是凹凸不平的,有着多样的地形,学生已经有这样的认知。因此如何把地形的起伏变化反映到地图上,是本节课学习的重点和难点。

【教学目标】

知识目标

1:掌握五种主要的地形类型,了解各类型地形的基本特征。

2:理解等高线地形图的原理,能判读等高线地形图。

技能目标

1:通过用橡皮泥、泥土、土豆、泡沫塑料或其他材料制作简单的地形模型,来培养学生的动手能力与创新能力。

2;学习简单的等高线地形图的绘制。

3:通过小组合作学习,培养学生的合作学习能力与自主学习能力。

4:通过大量的学生观察活动,培养学生的观察、分析、比较、归纳能力。

5;通过学生的思考活动,来培养学生的发散性思维。

情感、态度、价值观

1:认识地形是人类赖以生存的基本物质条件,人类和自然是一个整体。

2:培养学生热爱祖国、热爱家乡的情操。

【教学重难点】

1.教学重点:五种地形类型和等高线地形图的判读。

2.教学难点:等高线地形图的原理;等高线地形图的判读。

【教具准备】

教师准备:多媒体课件;活动任务单;自制等高线地形图教具。

学生准备:学生自制的简单的地形模型。

【教学过程】

流程 时间 教师活动 学生活动 设计意图

导入 2分钟 多媒体播放各种典型的地形图片和视频(选择的素材以我国的名胜为主);指导学生在观看过程中注意观察各种地形的特点和区别。师板书:标题(见板书设计)。 学生观看图片和视频,记下地形的名称、各种地形的特点、不同地形的区别。并完成任务单上的任务①。 通过播放各种雄伟、美丽的图片和视频,吸引学生的注意力,提高学生的学习兴趣;通过介绍我国的名胜,培养学生的爱国主义情操;通过学生的观察,培养学生的观察能力。

新课教学 2分钟 师板书:一(见板书设计);播放学生汇报的典型地形图片。并强调学生注意观察并记录各种地形的特点。 学生汇报观察到的各种地形名称;并在观察过程中完成任务单上的任务②。 通过学生的回答并及时给予积极的评价来活跃课堂气氛;培养学生的学习兴趣、良好的观察习惯;并自然过渡到下一部分的教学内容。

5分钟 播放各种地形的特点表格(见板书),并根据学生的汇报(并及时给予积极的评价)和教师的总结完成表格的各项内容。 学生分别汇报各种地形的特点。 通过学生汇报观察结果,培养学生的观察能力、归纳能力。通过积极的评价培养学生的学习兴趣。

3分钟 师问:(1)山地和高原最大的区别在哪?(2)平原和高原有何异同? 学生分组讨论并完成任务单上任务③。 通过学生的分组讨论活动,培养学生的分析归纳能力;培养学生良好的小组协作习惯;同时加深学生对各种地形的理解。

2分钟 教师对学生的讨论结果及时给予积极的评价,并进行小结归纳。 学生分组汇报讨论结果。 通过对学生讨论结果的积极评价和归纳,培养学生积极参与讨论和勇于发表意见的自信心。

3分钟 师问:我们的家乡主要有哪些地形类型?这样的地形特点对我们的经济发展有什么影响? 学生分组讨论完成任务单上的任务④;并汇报讨论结果。 通过学生分组讨论家乡的地形特点,及对经济的影响;培养学生热爱家乡,建设家乡的愿望。

1分钟 播放珠穆朗玛峰的图片或视频。 学生欣赏图片或视频。 通过欣赏雄伟壮观的珠穆朗玛峰,培养学生的爱国主义情操;并在欣赏过程中放松学生的紧张学习情绪。

2分钟 师问:这样高的山峰我们用什么方法表示在地图上呢? 学生思考?并回答。 通过学生的思考培养学生的发散性思维。并自然过渡到等高线地形图的教学内容。

5分钟 师指导学生利用自制的山峰模型讨论回答以下问题:1:俯视山峰,上面的等高线呈什么形状。2:你能用什么方法把山峰上的等高线按原来的位置绘制到白纸上?3:山峰的等高线在白纸上呈什么形状? 学生通过观察、讨论;完成任务单上的任务⑤;并汇报讨论与观察结果。 通过学生的自主观察和讨论培养学生的自主学习能力,培养学生的发散性思维。并自然引出等高线地形图的教学内容。

2分钟 师:多媒体演示等高线的地形图的原理。 学生观察。 进一步加深学生对等高线地形图的理解。

2分钟 教师用自制的教具(见附录2)演示等高线地形图的原理。 学生观察。 通过自制教具的演示,突破教学难点;并激发学生的创新意识。

10分钟 师:多媒体播放山地和相应的等高线地形图,并指导学生阅读找出在等高线地形图上表示山顶、鞍部、峭壁、山脊、山谷等地形部位的等高线;及相应地形部位的等高线的分布特点。 学生在教师的指导下观察图片,分组讨论完成任务单的任务⑥;并汇报讨论结果。 通过前面对等高线地形图原理的介绍,让学生在观察的基础上完成通过分组讨论突破教学难点,并在此过程中培养学生的发散性思维。

1分钟 师问:在等高线地形图中等高线分布的疏密说明了什么呢? 学生讨论完成任务单上的任务⑦;并汇报讨论结果。 通过学生的讨论突出教学重点,在学生的讨论过程中培养学生的分析归纳能力。

1分钟 师:播放山峰与盆地的等高线地形图。 学生观察分析指出表示山峰与盆地的等高线地形图,并说明判断的依据。 通过学生活动,培养学生的观察能力、分析对比能力。

课堂练习 4分钟 教师适时进行巡视,了解的学生对知识的掌握情况。并进行及时的讲解,同时对学生的回答进行积极的评价。 学生完成任务单上的任务⑧的练习内容,并回答。 通过课堂练习,来巩固本节课的教学内容,了解学生对知识的掌握程度。

小结拓展 1分钟 多媒体播放等高线地形图的起源及发展;我的主要地形分类;(文字见附录3) 学生观看。 放松学生的紧张学习情绪,拓展学生的知识面,激发学生的自主学习愿望。

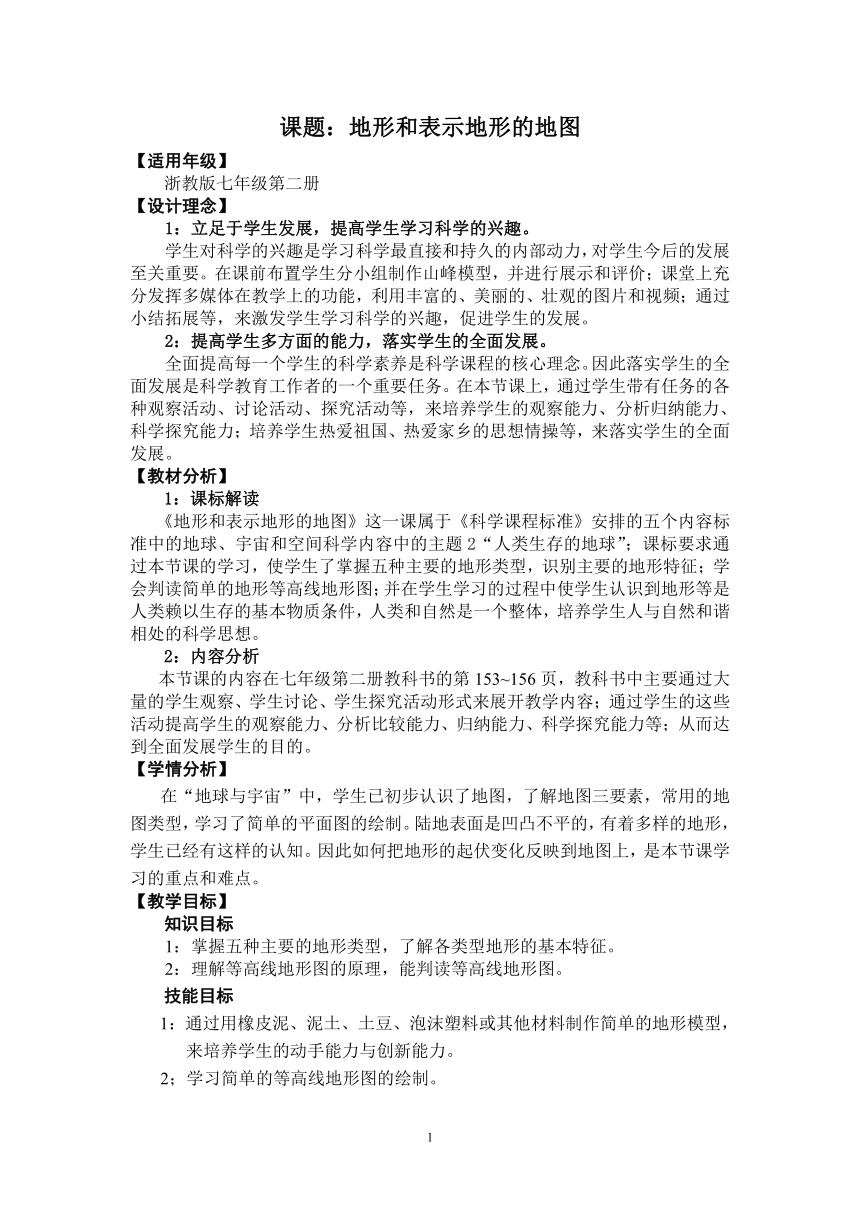

【板书设计】

第7节 地形和表示地形的地图

一:地形的类型及特点:

二;表示地形起伏的地图——等高线地形图

1:

地形部位 山脊 山谷 鞍部 悬崖峭壁 山顶

等高线的特征 等高线向海拔低处凸出 等高线向海拔低处凸出 两条等高线凸侧相对处 等高线重叠处 等高线呈很小封闭曲线

2:等高线稀疏的地方为缓坡,密集处为陡坡。

附录1 学生课堂活动任务单

班级 姓名

①请记录播放的图片或视频中各种地形的名称:

1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;

②通过观察图片,请完成下表:

地形种类 山地 高原 丘陵 平原 盆地

地形形状样图 多 媒 体 播 放

地形特征 海拔

相对高度

③(1)山地和高原最大的区别在哪?

(2)平原和高原有何异同?

④我们的家乡主要有什么地形?这样的地形特点对我们的经济发展有什么影响?

⑤1:俯视山峰,上面的等高线呈什么形状。

2:你能用什么方法把山峰上的等高线按原来的位置绘制到白纸上?

3:山峰的等高线在白纸上呈什么形状?

⑥请观察播放的地形部位的图片与对应的等高线地形图完成以下表格:

地形部位 山脊 山谷 鞍部 悬崖峭壁 山顶

等高线的特征

⑦想一想;请回答:在等高线地形图中等高线分布的疏密说明了什么呢?

⑧ 课堂练习

1.根据地形特点,填写相应的地形类型:

序号 地形特点 地形类型

1 四周高山环绕,中间低平

2 海拔在200米以下,地表平坦

3 相对高度不大,坡缓顶圆

4 海拔和相对高度大,坡顶陡尖,连绵起伏

5 海拔很高,一般在1000-2000米以上,地表起伏不大

2. 等高线地形图上表示峭壁的等高线特征是 ( )

A.较疏,且向较低海拔处凸出 B.较密, 且向较低海拔处凸出

C.较密,且等高线重叠 D.等高线凸出部分相对

3. 读下列两个图,完成下列各题:

(1).图1中A点的海拔高度为 米, 它与B的相对高度为 米,此图的等高值从中心向四周逐渐减小,这种地形是_________.

(2).图2中的等高值是从中心向四周逐渐增大,这种地形是__________.

附录2 等高线实验教具设计方案

教材上的设计方案

用橡皮泥捏成山峰形状再遂层切开,再按在纸上画出等高线。

缺点:用橡皮泥捏成山峰较小,易变形、不易操作、原材料需用钱、不能长时间保存。

改进后的设计方案

用铁丝围成不同的等高线,再用不同的软线在相关部位连接,拉起时表示山峰或盆地,放下既可表示等高线地形图。

优点:原材料便宜、能长时间保存、制作简单、操作方便、在如何判读等高线地形图时特别好用。

附录3 参考资料

1.以等高线法显示地貌,启迪于等深线。1728年荷兰工程师克鲁基最先用等深线法来表示河流的深度和河床状况,后来又把它应用到表示海洋的深度。1729年库尔格斯首次制作等深线海图,再后来才应用到陆地上表示地貌的高低起伏形态。1791年法国都朋特里尔绘制了第一张等高线地形图,裘品-特里列姆用等高线表示了法兰西领域的地貌。

18世纪末叶至19世纪初,等高线逐渐开始用于测绘地形图中。19世纪后半叶,等高线法冲破不易识别的阻碍,取得公认。此后,等高线法才成为大比例尺地形测图显示地貌的基本方法。

2.中国地域辽阔,地质条件十分复杂,在漫长的地质历史演变过程中,由于内力和外力的作用,孕育了中国复杂的地貌类型,不仅有山地、高原、丘陵、平原,在独特的自然地理条件下,还发育了典型的山岳冰川地貌、冻土地貌、风沙地貌、黄土地貌和喀斯特地貌等。

按地形分类:山地占33.3%,高原占26.0%,盆地占18.8%,丘陵占9.9%,平原占12.0%o我们习惯上所说的山区,包括山地、丘陵和比较崎岖的高原在内,面积约占全国面积的2/3。按特征分类:耕地面积占9.9%,森林面积占13.4%,草地面积占41.7%,淡水水域占1.8%,其他土地面积占33.2%。

PAGE

1

【适用年级】

浙教版七年级第二册

【设计理念】

1:立足于学生发展,提高学生学习科学的兴趣。

学生对科学的兴趣是学习科学最直接和持久的内部动力,对学生今后的发展至关重要。在课前布置学生分小组制作山峰模型,并进行展示和评价;课堂上充分发挥多媒体在教学上的功能,利用丰富的、美丽的、壮观的图片和视频;通过小结拓展等,来激发学生学习科学的兴趣,促进学生的发展。

2:提高学生多方面的能力,落实学生的全面发展。

全面提高每一个学生的科学素养是科学课程的核心理念。因此落实学生的全面发展是科学教育工作者的一个重要任务。在本节课上,通过学生带有任务的各种观察活动、讨论活动、探究活动等,来培养学生的观察能力、分析归纳能力、科学探究能力;培养学生热爱祖国、热爱家乡的思想情操等,来落实学生的全面发展。

【教材分析】

1:课标解读

《地形和表示地形的地图》这一课属于《科学课程标准》安排的五个内容标准中的地球、宇宙和空间科学内容中的主题2“人类生存的地球”;课标要求通过本节课的学习,使学生了掌握五种主要的地形类型,识别主要的地形特征;学会判读简单的地形等高线地形图;并在学生学习的过程中使学生认识到地形等是人类赖以生存的基本物质条件,人类和自然是一个整体,培养学生人与自然和谐相处的科学思想。

2:内容分析

本节课的内容在七年级第二册教科书的第153~156页,教科书中主要通过大量的学生观察、学生讨论、学生探究活动形式来展开教学内容;通过学生的这些活动提高学生的观察能力、分析比较能力、归纳能力、科学探究能力等;从而达到全面发展学生的目的。

【学情分析】

在“地球与宇宙”中,学生已初步认识了地图,了解地图三要素,常用的地图类型,学习了简单的平面图的绘制。陆地表面是凹凸不平的,有着多样的地形,学生已经有这样的认知。因此如何把地形的起伏变化反映到地图上,是本节课学习的重点和难点。

【教学目标】

知识目标

1:掌握五种主要的地形类型,了解各类型地形的基本特征。

2:理解等高线地形图的原理,能判读等高线地形图。

技能目标

1:通过用橡皮泥、泥土、土豆、泡沫塑料或其他材料制作简单的地形模型,来培养学生的动手能力与创新能力。

2;学习简单的等高线地形图的绘制。

3:通过小组合作学习,培养学生的合作学习能力与自主学习能力。

4:通过大量的学生观察活动,培养学生的观察、分析、比较、归纳能力。

5;通过学生的思考活动,来培养学生的发散性思维。

情感、态度、价值观

1:认识地形是人类赖以生存的基本物质条件,人类和自然是一个整体。

2:培养学生热爱祖国、热爱家乡的情操。

【教学重难点】

1.教学重点:五种地形类型和等高线地形图的判读。

2.教学难点:等高线地形图的原理;等高线地形图的判读。

【教具准备】

教师准备:多媒体课件;活动任务单;自制等高线地形图教具。

学生准备:学生自制的简单的地形模型。

【教学过程】

流程 时间 教师活动 学生活动 设计意图

导入 2分钟 多媒体播放各种典型的地形图片和视频(选择的素材以我国的名胜为主);指导学生在观看过程中注意观察各种地形的特点和区别。师板书:标题(见板书设计)。 学生观看图片和视频,记下地形的名称、各种地形的特点、不同地形的区别。并完成任务单上的任务①。 通过播放各种雄伟、美丽的图片和视频,吸引学生的注意力,提高学生的学习兴趣;通过介绍我国的名胜,培养学生的爱国主义情操;通过学生的观察,培养学生的观察能力。

新课教学 2分钟 师板书:一(见板书设计);播放学生汇报的典型地形图片。并强调学生注意观察并记录各种地形的特点。 学生汇报观察到的各种地形名称;并在观察过程中完成任务单上的任务②。 通过学生的回答并及时给予积极的评价来活跃课堂气氛;培养学生的学习兴趣、良好的观察习惯;并自然过渡到下一部分的教学内容。

5分钟 播放各种地形的特点表格(见板书),并根据学生的汇报(并及时给予积极的评价)和教师的总结完成表格的各项内容。 学生分别汇报各种地形的特点。 通过学生汇报观察结果,培养学生的观察能力、归纳能力。通过积极的评价培养学生的学习兴趣。

3分钟 师问:(1)山地和高原最大的区别在哪?(2)平原和高原有何异同? 学生分组讨论并完成任务单上任务③。 通过学生的分组讨论活动,培养学生的分析归纳能力;培养学生良好的小组协作习惯;同时加深学生对各种地形的理解。

2分钟 教师对学生的讨论结果及时给予积极的评价,并进行小结归纳。 学生分组汇报讨论结果。 通过对学生讨论结果的积极评价和归纳,培养学生积极参与讨论和勇于发表意见的自信心。

3分钟 师问:我们的家乡主要有哪些地形类型?这样的地形特点对我们的经济发展有什么影响? 学生分组讨论完成任务单上的任务④;并汇报讨论结果。 通过学生分组讨论家乡的地形特点,及对经济的影响;培养学生热爱家乡,建设家乡的愿望。

1分钟 播放珠穆朗玛峰的图片或视频。 学生欣赏图片或视频。 通过欣赏雄伟壮观的珠穆朗玛峰,培养学生的爱国主义情操;并在欣赏过程中放松学生的紧张学习情绪。

2分钟 师问:这样高的山峰我们用什么方法表示在地图上呢? 学生思考?并回答。 通过学生的思考培养学生的发散性思维。并自然过渡到等高线地形图的教学内容。

5分钟 师指导学生利用自制的山峰模型讨论回答以下问题:1:俯视山峰,上面的等高线呈什么形状。2:你能用什么方法把山峰上的等高线按原来的位置绘制到白纸上?3:山峰的等高线在白纸上呈什么形状? 学生通过观察、讨论;完成任务单上的任务⑤;并汇报讨论与观察结果。 通过学生的自主观察和讨论培养学生的自主学习能力,培养学生的发散性思维。并自然引出等高线地形图的教学内容。

2分钟 师:多媒体演示等高线的地形图的原理。 学生观察。 进一步加深学生对等高线地形图的理解。

2分钟 教师用自制的教具(见附录2)演示等高线地形图的原理。 学生观察。 通过自制教具的演示,突破教学难点;并激发学生的创新意识。

10分钟 师:多媒体播放山地和相应的等高线地形图,并指导学生阅读找出在等高线地形图上表示山顶、鞍部、峭壁、山脊、山谷等地形部位的等高线;及相应地形部位的等高线的分布特点。 学生在教师的指导下观察图片,分组讨论完成任务单的任务⑥;并汇报讨论结果。 通过前面对等高线地形图原理的介绍,让学生在观察的基础上完成通过分组讨论突破教学难点,并在此过程中培养学生的发散性思维。

1分钟 师问:在等高线地形图中等高线分布的疏密说明了什么呢? 学生讨论完成任务单上的任务⑦;并汇报讨论结果。 通过学生的讨论突出教学重点,在学生的讨论过程中培养学生的分析归纳能力。

1分钟 师:播放山峰与盆地的等高线地形图。 学生观察分析指出表示山峰与盆地的等高线地形图,并说明判断的依据。 通过学生活动,培养学生的观察能力、分析对比能力。

课堂练习 4分钟 教师适时进行巡视,了解的学生对知识的掌握情况。并进行及时的讲解,同时对学生的回答进行积极的评价。 学生完成任务单上的任务⑧的练习内容,并回答。 通过课堂练习,来巩固本节课的教学内容,了解学生对知识的掌握程度。

小结拓展 1分钟 多媒体播放等高线地形图的起源及发展;我的主要地形分类;(文字见附录3) 学生观看。 放松学生的紧张学习情绪,拓展学生的知识面,激发学生的自主学习愿望。

【板书设计】

第7节 地形和表示地形的地图

一:地形的类型及特点:

二;表示地形起伏的地图——等高线地形图

1:

地形部位 山脊 山谷 鞍部 悬崖峭壁 山顶

等高线的特征 等高线向海拔低处凸出 等高线向海拔低处凸出 两条等高线凸侧相对处 等高线重叠处 等高线呈很小封闭曲线

2:等高线稀疏的地方为缓坡,密集处为陡坡。

附录1 学生课堂活动任务单

班级 姓名

①请记录播放的图片或视频中各种地形的名称:

1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;

②通过观察图片,请完成下表:

地形种类 山地 高原 丘陵 平原 盆地

地形形状样图 多 媒 体 播 放

地形特征 海拔

相对高度

③(1)山地和高原最大的区别在哪?

(2)平原和高原有何异同?

④我们的家乡主要有什么地形?这样的地形特点对我们的经济发展有什么影响?

⑤1:俯视山峰,上面的等高线呈什么形状。

2:你能用什么方法把山峰上的等高线按原来的位置绘制到白纸上?

3:山峰的等高线在白纸上呈什么形状?

⑥请观察播放的地形部位的图片与对应的等高线地形图完成以下表格:

地形部位 山脊 山谷 鞍部 悬崖峭壁 山顶

等高线的特征

⑦想一想;请回答:在等高线地形图中等高线分布的疏密说明了什么呢?

⑧ 课堂练习

1.根据地形特点,填写相应的地形类型:

序号 地形特点 地形类型

1 四周高山环绕,中间低平

2 海拔在200米以下,地表平坦

3 相对高度不大,坡缓顶圆

4 海拔和相对高度大,坡顶陡尖,连绵起伏

5 海拔很高,一般在1000-2000米以上,地表起伏不大

2. 等高线地形图上表示峭壁的等高线特征是 ( )

A.较疏,且向较低海拔处凸出 B.较密, 且向较低海拔处凸出

C.较密,且等高线重叠 D.等高线凸出部分相对

3. 读下列两个图,完成下列各题:

(1).图1中A点的海拔高度为 米, 它与B的相对高度为 米,此图的等高值从中心向四周逐渐减小,这种地形是_________.

(2).图2中的等高值是从中心向四周逐渐增大,这种地形是__________.

附录2 等高线实验教具设计方案

教材上的设计方案

用橡皮泥捏成山峰形状再遂层切开,再按在纸上画出等高线。

缺点:用橡皮泥捏成山峰较小,易变形、不易操作、原材料需用钱、不能长时间保存。

改进后的设计方案

用铁丝围成不同的等高线,再用不同的软线在相关部位连接,拉起时表示山峰或盆地,放下既可表示等高线地形图。

优点:原材料便宜、能长时间保存、制作简单、操作方便、在如何判读等高线地形图时特别好用。

附录3 参考资料

1.以等高线法显示地貌,启迪于等深线。1728年荷兰工程师克鲁基最先用等深线法来表示河流的深度和河床状况,后来又把它应用到表示海洋的深度。1729年库尔格斯首次制作等深线海图,再后来才应用到陆地上表示地貌的高低起伏形态。1791年法国都朋特里尔绘制了第一张等高线地形图,裘品-特里列姆用等高线表示了法兰西领域的地貌。

18世纪末叶至19世纪初,等高线逐渐开始用于测绘地形图中。19世纪后半叶,等高线法冲破不易识别的阻碍,取得公认。此后,等高线法才成为大比例尺地形测图显示地貌的基本方法。

2.中国地域辽阔,地质条件十分复杂,在漫长的地质历史演变过程中,由于内力和外力的作用,孕育了中国复杂的地貌类型,不仅有山地、高原、丘陵、平原,在独特的自然地理条件下,还发育了典型的山岳冰川地貌、冻土地貌、风沙地貌、黄土地貌和喀斯特地貌等。

按地形分类:山地占33.3%,高原占26.0%,盆地占18.8%,丘陵占9.9%,平原占12.0%o我们习惯上所说的山区,包括山地、丘陵和比较崎岖的高原在内,面积约占全国面积的2/3。按特征分类:耕地面积占9.9%,森林面积占13.4%,草地面积占41.7%,淡水水域占1.8%,其他土地面积占33.2%。

PAGE

1

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空