信息的获取和利用[下学期]

图片预览

文档简介

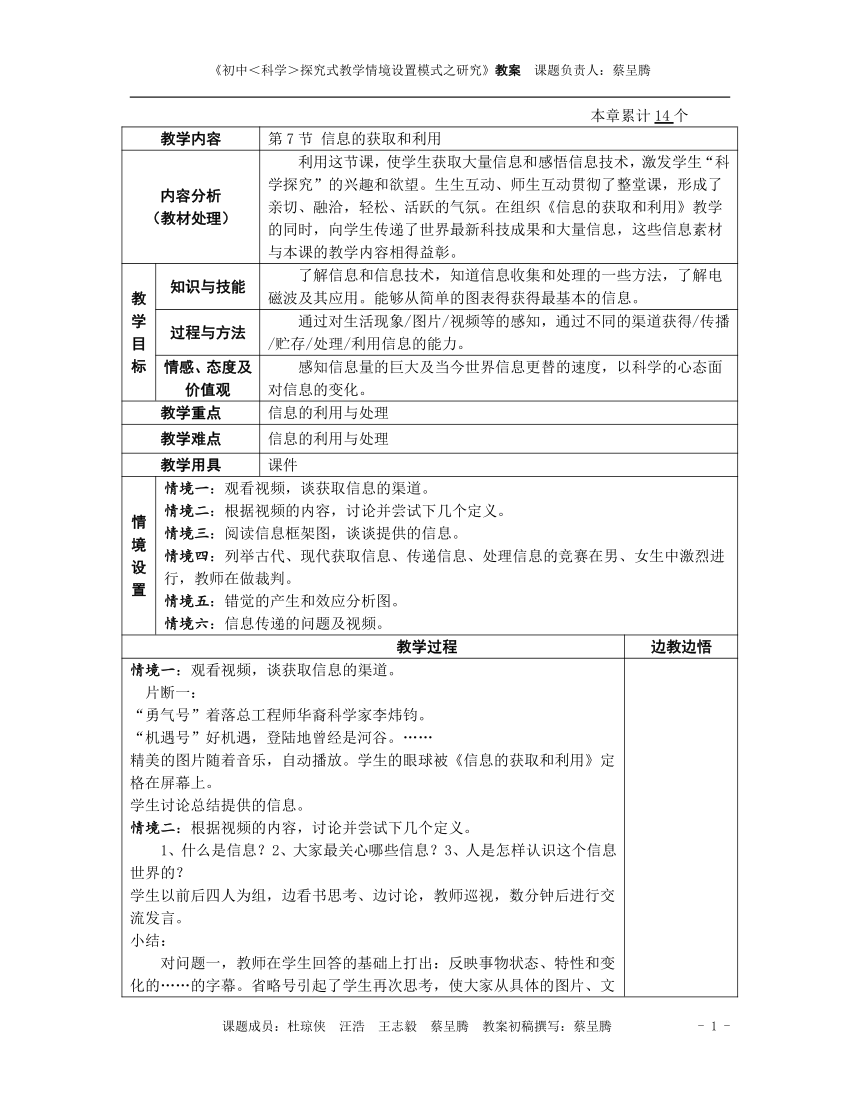

《初中<科学>探究式教学情境设置模式之研究》教案 课题负责人:蔡呈腾

本章累计14个

教学内容 第7节 信息的获取和利用

内容分析(教材处理) 利用这节课,使学生获取大量信息和感悟信息技术,激发学生“科学探究”的兴趣和欲望。生生互动、师生互动贯彻了整堂课,形成了亲切、融洽,轻松、活跃的气氛。在组织《信息的获取和利用》教学的同时,向学生传递了世界最新科技成果和大量信息,这些信息素材与本课的教学内容相得益彰。

教学目标 知识与技能 了解信息和信息技术,知道信息收集和处理的一些方法,了解电磁波及其应用。能够从简单的图表得获得最基本的信息。

过程与方法 通过对生活现象/图片/视频等的感知,通过不同的渠道获得/传播/贮存/处理/利用信息的能力。

情感、态度及价值观 感知信息量的巨大及当今世界信息更替的速度,以科学的心态面对信息的变化。

教学重点 信息的利用与处理

教学难点 信息的利用与处理

教学用具 课件

情境设置 情境一:观看视频,谈获取信息的渠道。情境二:根据视频的内容,讨论并尝试下几个定义。情境三:阅读信息框架图,谈谈提供的信息。情境四:列举古代、现代获取信息、传递信息、处理信息的竞赛在男、女生中激烈进行,教师在做裁判。情境五:错觉的产生和效应分析图。情境六:信息传递的问题及视频。

教学过程 边教边悟

情境一:观看视频,谈获取信息的渠道。 片断一:“勇气号”着落总工程师华裔科学家李炜钧。“机遇号”好机遇,登陆地曾经是河谷。……精美的图片随着音乐,自动播放。学生的眼球被《信息的获取和利用》定格在屏幕上。学生讨论总结提供的信息。情境二:根据视频的内容,讨论并尝试下几个定义。1、什么是信息?2、大家最关心哪些信息?3、人是怎样认识这个信息世界的?学生以前后四人为组,边看书思考、边讨论,教师巡视,数分钟后进行交流发言。小结:对问题一,教师在学生回答的基础上打出:反映事物状态、特性和变化的……的字幕。省略号引起了学生再次思考,使大家从具体的图片、文字、声音、事件中形成了信息概念。对问题二,学生的回答可谓包罗万象:从天气变化到伊拉克局势,从禽流感、海峡两岸关系到两会新闻,从作业多少到食堂供应什么菜?从放风筝到春游、夏令营,不少男生说最关心体育赛事——从足球到NBA联赛,不说女生说最关心娱乐节目等等。情境三:阅读信息框架图,谈谈提供的信息。学生讨论:小结:获取信息、传递信息、处理信息、利用信息。情境四:列举古代、现代获取信息、传递信息、处理信息的竞赛在男、女生中激烈进行,教师在做裁判。(信息获取)学生竞赛活动。情境五:错觉的产生和效应分析图。(信息处理)教师拿出一个广口保温瓶,让学生们闭上眼睛。用笔杆轻敲保温瓶。“喵——”一声叫,又敲,又一声“喵---”。学生讨论现象,寻找原因。并就错觉产生负效应的问题又开展了讨论。情境六:信息传递的问题及视频。 “机遇号找到火星曾经有水的证据。”“宇宙黑洞吞噬恒星的过程。” ……更为详细的图片和文字信息随着音乐再次传递给学生后,屏幕上出现了如下问题:1.机遇号拍摄的火星照片是怎样传到地球的?2.黑洞撕裂恒星的照片是怎样被拍摄到的?学生讨论。小结:电磁波家族的成员,说电磁波的作用,由波的产生原因猜测:电磁波是由电磁震荡产生的。教师用一节干电池、一段导线、一只袖珍收音机,演示了电磁波的发生和接收。还利用广口铁壳保温瓶演示了电磁波的屏蔽,与光屏蔽进行比较。向学生们提出了“光是什么?它是怎样传播的?光具有电磁波的所有属性吗?”等问题。接着用课件向学生传递了牛顿、托马斯、麦克斯韦、爱因斯坦对光的研究成果等信息。“光究竟是什么?为什么光不能象电磁波那样被屏蔽?”大胆向爱因斯坦提出了质疑。课堂小结: 课内作业:

板书设计

第7节息的获取和利用 a)信息的特征:它反映的是事物的状态、特性、变化。 b)人们是如何认识这个信息世界的? c) d)信息技术:用于获取、传递、处理和利用信息的技术 e)人们常常会产生错觉:视觉的误差,听觉的误差,触觉的误差…… 因此,我们要对获取的信息进行分析和研究,以得出正确的结论。 5.电磁波:电磁波是重要的信息的载体电磁波: 无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线、射线等。 光也是电磁波的以员。 6.信息技术的发展历史: a)古代信息技术: b)近代信息技术 电影技术、电报、电话、广播、电视。 c)现代信息技术。 现代传感技术、微电子技术、现代传感技术。 其它:计算机技术、现代通信技术和网络技术。

课外探究

查阅电磁波各成员在科学技术及生活中的应用。

教后反思

PAGE

- 3 -

课题成员:杜琼侠 汪浩 王志毅 蔡呈腾 教案初稿撰写:蔡呈腾

本章累计14个

教学内容 第7节 信息的获取和利用

内容分析(教材处理) 利用这节课,使学生获取大量信息和感悟信息技术,激发学生“科学探究”的兴趣和欲望。生生互动、师生互动贯彻了整堂课,形成了亲切、融洽,轻松、活跃的气氛。在组织《信息的获取和利用》教学的同时,向学生传递了世界最新科技成果和大量信息,这些信息素材与本课的教学内容相得益彰。

教学目标 知识与技能 了解信息和信息技术,知道信息收集和处理的一些方法,了解电磁波及其应用。能够从简单的图表得获得最基本的信息。

过程与方法 通过对生活现象/图片/视频等的感知,通过不同的渠道获得/传播/贮存/处理/利用信息的能力。

情感、态度及价值观 感知信息量的巨大及当今世界信息更替的速度,以科学的心态面对信息的变化。

教学重点 信息的利用与处理

教学难点 信息的利用与处理

教学用具 课件

情境设置 情境一:观看视频,谈获取信息的渠道。情境二:根据视频的内容,讨论并尝试下几个定义。情境三:阅读信息框架图,谈谈提供的信息。情境四:列举古代、现代获取信息、传递信息、处理信息的竞赛在男、女生中激烈进行,教师在做裁判。情境五:错觉的产生和效应分析图。情境六:信息传递的问题及视频。

教学过程 边教边悟

情境一:观看视频,谈获取信息的渠道。 片断一:“勇气号”着落总工程师华裔科学家李炜钧。“机遇号”好机遇,登陆地曾经是河谷。……精美的图片随着音乐,自动播放。学生的眼球被《信息的获取和利用》定格在屏幕上。学生讨论总结提供的信息。情境二:根据视频的内容,讨论并尝试下几个定义。1、什么是信息?2、大家最关心哪些信息?3、人是怎样认识这个信息世界的?学生以前后四人为组,边看书思考、边讨论,教师巡视,数分钟后进行交流发言。小结:对问题一,教师在学生回答的基础上打出:反映事物状态、特性和变化的……的字幕。省略号引起了学生再次思考,使大家从具体的图片、文字、声音、事件中形成了信息概念。对问题二,学生的回答可谓包罗万象:从天气变化到伊拉克局势,从禽流感、海峡两岸关系到两会新闻,从作业多少到食堂供应什么菜?从放风筝到春游、夏令营,不少男生说最关心体育赛事——从足球到NBA联赛,不说女生说最关心娱乐节目等等。情境三:阅读信息框架图,谈谈提供的信息。学生讨论:小结:获取信息、传递信息、处理信息、利用信息。情境四:列举古代、现代获取信息、传递信息、处理信息的竞赛在男、女生中激烈进行,教师在做裁判。(信息获取)学生竞赛活动。情境五:错觉的产生和效应分析图。(信息处理)教师拿出一个广口保温瓶,让学生们闭上眼睛。用笔杆轻敲保温瓶。“喵——”一声叫,又敲,又一声“喵---”。学生讨论现象,寻找原因。并就错觉产生负效应的问题又开展了讨论。情境六:信息传递的问题及视频。 “机遇号找到火星曾经有水的证据。”“宇宙黑洞吞噬恒星的过程。” ……更为详细的图片和文字信息随着音乐再次传递给学生后,屏幕上出现了如下问题:1.机遇号拍摄的火星照片是怎样传到地球的?2.黑洞撕裂恒星的照片是怎样被拍摄到的?学生讨论。小结:电磁波家族的成员,说电磁波的作用,由波的产生原因猜测:电磁波是由电磁震荡产生的。教师用一节干电池、一段导线、一只袖珍收音机,演示了电磁波的发生和接收。还利用广口铁壳保温瓶演示了电磁波的屏蔽,与光屏蔽进行比较。向学生们提出了“光是什么?它是怎样传播的?光具有电磁波的所有属性吗?”等问题。接着用课件向学生传递了牛顿、托马斯、麦克斯韦、爱因斯坦对光的研究成果等信息。“光究竟是什么?为什么光不能象电磁波那样被屏蔽?”大胆向爱因斯坦提出了质疑。课堂小结: 课内作业:

板书设计

第7节息的获取和利用 a)信息的特征:它反映的是事物的状态、特性、变化。 b)人们是如何认识这个信息世界的? c) d)信息技术:用于获取、传递、处理和利用信息的技术 e)人们常常会产生错觉:视觉的误差,听觉的误差,触觉的误差…… 因此,我们要对获取的信息进行分析和研究,以得出正确的结论。 5.电磁波:电磁波是重要的信息的载体电磁波: 无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线、射线等。 光也是电磁波的以员。 6.信息技术的发展历史: a)古代信息技术: b)近代信息技术 电影技术、电报、电话、广播、电视。 c)现代信息技术。 现代传感技术、微电子技术、现代传感技术。 其它:计算机技术、现代通信技术和网络技术。

课外探究

查阅电磁波各成员在科学技术及生活中的应用。

教后反思

PAGE

- 3 -

课题成员:杜琼侠 汪浩 王志毅 蔡呈腾 教案初稿撰写:蔡呈腾

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空