1.2环境问题的产生及其危害 每课一练

文档属性

| 名称 | 1.2环境问题的产生及其危害 每课一练 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 234.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2017-12-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.2环境问题的产生及其危害

一、选择题

广义的环境问题,既包括人为原因产生的环境问题,也包括自然原因产生的环境问题。环境问题,按其发生的先后顺序和发生机制,一般可分为原生环境问题和次生环境问题两大类。据此完成1~3题。

1.下列环境问题主要由自然原因引起的是( )

A.地方病

B.土壤次生盐碱化

C.黄土高原水土流失严重

D.公害病

2.下列各组环境问题或自然灾害中,可能主要由人为原因诱发的是( )

①地震、泥石流 ②水土流失、地面塌陷 ③环境污染、森林火灾 ④火山爆发、台风

A.①②

B.②③

C.③④

D.①③

3.下列关于环境问题的正确叙述是( )

A.环境问题的产生有自然原因,也有人为原因

B.环境问题主要在部分国家,尚未成为全球性的问题

C.环境的自我净化能力很强,不必将环境问题看得过分严重

D.环境问题主要是由于人为对环境造成了污染和破坏

解析:第1题,地方病是某些地区水土中缺少人体需要的某种化学元素,或含有某种不适合人体需要的化学元素,人们长期饮用这种水,或食用这类土壤中生长出来的农产品而产生的。而公害病是工业排放的有害物质(如汞、镉等),通过食物进入人体引起,属于人为原因引起的环境问题。黄土高原水土流失严重和次生盐碱化,既有自然原因,又有人为原因,以后者为主。第2题,地震、泥石流主要是自然原因导致的地质灾害;火山爆发是内力作用的表现形式之一,台风是气象灾害,它们都是自然灾害。水土流失的成因既有自然因素,也有人为因素,现代水土流失主要是人为因素造成的;地面塌陷、森林火灾都可能主要由人为因素造成。第3题,环境问题的分布具有区域性和全球性两个特征;环境问题分为原生环境问题和次生环境问题,其中原生环境问题主要是由自然现象造成的,次生环境问题主要是由人为因素造成的。

答案:1.A 2.B 3.A

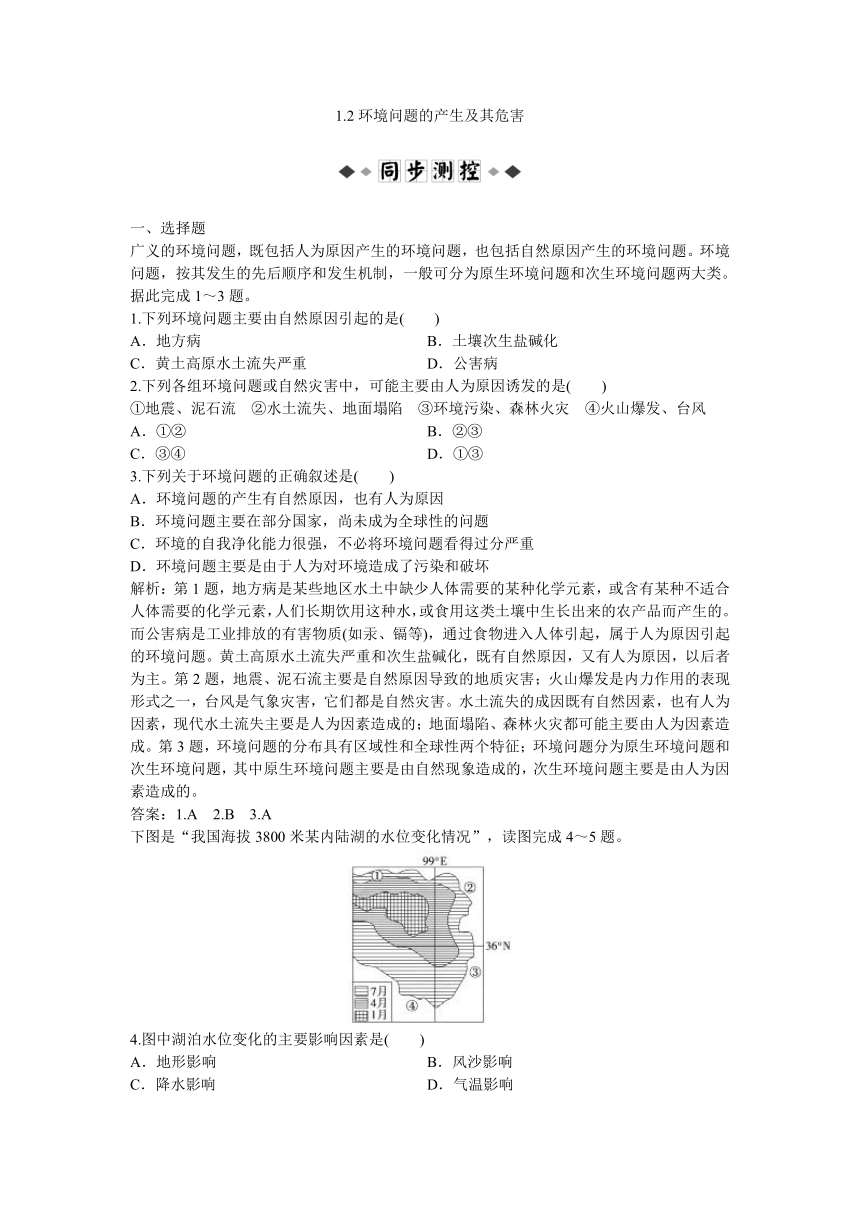

下图是“我国海拔3800米某内陆湖的水位变化情况”,读图完成4~5题。

4.图中湖泊水位变化的主要影响因素是( )

A.地形影响

B.风沙影响

C.降水影响

D.气温影响

5.近年来,该湖泊的面积不断减少,其主要原因是( )

A.围湖造田

B.人类生产、生活用水增加,减少了湖水的补给水源

C.全球气候变暖。蒸发加剧

D.水污染严重

解析:该湖泊位于海拔3800米的内陆地区,其主要补给水源是高山冰雪融水,影响其水位高低的主要因素是气温高低。内陆湖泊萎缩的主要原因是人类生产、生活用水量增加,导致流入湖中的水量减少。

答案:4.D 5.B

(2011·高考上海卷)臭氧在大气中的含量虽少,但对地球生命却至关重要。据此,完成6~7题。

6.臭氧层对地球生命起到保护作用,这是因为臭氧层能够( )

A.降低大气温度

B.吸收太阳紫外线辐射

C.促发光化学反应

D.分解人类活动排放的废气

7.据观测,地球上空臭氧洞现象最为严重的地方出现在( )

A.青藏高原上空

B.北极附近上空

C.南极附近上空

D.北美大陆上空

解析:第6题,臭氧吸收紫外线,可以减少过强紫外线对生命的损害。第7题,南极春季的臭氧空洞最为严重。

答案:6.B 7.C

(2012·济南月考)2012年3月14日新华网 南极半岛气温升高,暴雨骤增,已严重威胁企鹅繁殖,数以万计初生的阿德利企鹅因羽翼未成,被大雨淋倒,全身湿透,很快冻死。科学家认为,若暴雨天气持续,阿德利企鹅数目可能大减八成,甚至10年内绝种。据此回答8~11题。

8.材料中所述环境问题是( )

A.水土流失

B.酸雨

C.全球变暖

D.臭氧层空洞

9.材料中所述环境问题产生的主要原因是( )

A.火山喷发

B.地壳的抬升

C.人类活动释放的温室气体

D.气候冷暖干湿变化

10.下列现象中,与该环境问题有关的是( )

①天山博格达峰雪线下降 ②东海出现南海的鱼种 ③华北地区树枝提前发芽 ④灾害性天气出现频繁

A.②③④

B.①②③

C.①③④

D.①②④

11.材料反映的全球性环境问题,可以采用下列对策缓解的是( )

①减少化石燃料的使用量 ②大面积植树造林 ③发展技术,提高燃料的燃烧效率 ④开发新能源,改善能源结构

A.①②③

B.①③④

C.①②

D.①②③④

解析:第8题,根据材料中提到南极半岛气温升高可知,该环境问题为全球气候变暖。第9题,全球气候变暖,原因有自然因素也有人为因素,最主要的因素是人类活动释放的温室气体。第10题,全球变暖会使高山冰川融化,从而使天山博格达峰雪线升高而不是降低,会使东海的水温升高而出现南海的鱼种,使华北地区的温度升高而导致树木的生长期提前,还会导致洪涝、干旱等灾害的增加。第11题,全球气候变暖的原因是二氧化碳等温室气体增多,因而一方面要改变化石燃料为主的能源消费结构,提高燃料利用率,另一方面要植树造林,加快对过多的二氧化碳的吸收。

答案:8.C 9.C 10.A 11.D

下表是贵州省某山区县1961和2011年有关情况的统计资料,据此回答12~13题。

年份项目

1961

2011

耕地面积(km2)

400

521

森林覆盖率(%)

36.79

20.46

年降水量(mm)

1369

1087

气温年较差(℃)

24.1

27.6

雨季地表径流(亿m3)

7.1

8.2

水土流失面积(km2)

31

68

粮食总产量(万吨)

9.6

11.9

人口(万人)

21.5

40.1

12.从上表数据分析,呈上升趋势的是( )

A.人均耕地面积

B.人均森林面积

C.人均水土流失面积

D.人均粮食产量

13.与1961年相比,该县2011年雨季地表径流量偏大的原因最可能是( )

A.降水量大

B.植被破坏严重

C.农业用水量减少

D.蒸发量增大

解析:第12题,根据表中数据计算可知:人均耕地面积、人均森林面积、人均粮食产量都下降,而人均水土流失面积上升。第13题,该县2011年雨季地表径流偏大的原因最可能是由于森林覆盖率下降造成地表径流下渗减少而导致的。

答案:12.C 13.B

二、综合题

14.读“人类与环境关系图”,完成下列问题。

(1)人口子系统通过社会经济系统提供________与之发生联系。

(2)社会经济系统通过人口子系统提供________与之发生联系。

(3)环境要素由________、________、________等变化对生态系统产生________,反过来生态系统变化对环境要素也产生________。

(4)人类活动从环境系统中获取________和________,通过生产、消费又向________排放废弃物,而各环境要素的变化,反过来作用于________系统。

(5)图中“状态”指由于人类行为导致的环境质量或环境状态的变化。“压力”指人类活动对环境造成的压力。“响应”显示社会为减轻环境污染和资源破坏所采取的对策。据此将下列内容序号填入图中相应的括号内:

①工厂 ②水污染 ③某些物种消失 ④某地发病率上升 ⑤使用清洁能源 ⑥工人

(6)图中所示环境问题产生的原因是________和________。说明环境问题的主要表现为________和________。

解析:本题通过人类与环境关系的模式图考查了人类与环境相互影响、相互制约的密切联系。解题时应认真读图,挖掘图中隐含的信息进行综合分析。

答案:(1)物品和服务 (2)劳动

(3)大气 水 土壤 影响 影响

(4)资源 能源 环境 人类

(5)自上而下填:人类系统为①⑥ 环境系统为③② 响应为④ 对策为⑤

(6)资源过度消耗 污染压力 环境污染 生态破坏

15.阅读材料,回答下列问题。

材料1:最近公布的一项气象统计数据显示,中国四大沙尘策源地之一的甘肃民勤县近10年来,沙尘暴呈现明显减少趋势,而不是增加。统计资料还显示,民勤县年扬沙天气从60年代初开始明显减少;浮尘天气在80年代之后减少特别明显,在21世纪初出现不过几次,其减少速率远远大于沙尘暴和扬沙天气。

材料2:我国生态破坏严重区分布示意图。

(1)①地区沙漠化严重的自然原因是____________。

(2)②地区沙漠化严重的人为原因是____________。为防止这些地区土地沙漠化,我国正在这些沙漠化严重的地区进行的大规模生态工程是________。

(3)③地区水土流失严重的自然原因是______________,治理的措施是____________________。

(4)结合材料1,用可持续发展观点分析甘肃民勤县沙尘减少的原因。

解析:本题考查生态破坏的原因及治理的措施。第(1)题,①地区的沙漠化的自然原因是位于我国干旱地区,降水少,风力强,造成荒漠化进程快。第(2)题,②地区相对①来讲自然条件相对较好,但由于人们不合理地利用土地,过度放牧、过度垦殖、过度樵采等人为因素导致荒漠化严重。为防止荒漠化的进一步扩大,我国正在实施大规模的生态工程“三北”防护林。第(3)题,③位于我国黄土高原地区,水土流失严重的自然原因是黄土的特性(直立性);降水集中,多暴雨;地质构造强烈造成地表的高低起伏,加剧水土流失。第(4)题,可持续发展的观点认为,人类与环境必须和谐发展,民勤县虽然处于荒漠化严重地区,但只要人们改变不合理的生产、生活方式,就能使环境得到改善,逐渐达到人与自然的和谐发展。

答案:(1)气候干旱,风力作用强

(2)过度放牧和不合理垦殖,使植被遭到破坏 “三北”防护林工程

(3)黄土的特性,降水集中,多暴雨,地质构造强烈 工程措施,生物措施,以小流域为单元的综合治理

(4)民勤县人民改变了原来与环境对立的发展方式,走可持续发展道路,退耕还林还牧,因地制宜,改变不合理的生产方式,使环境得到改善。

一、选择题

广义的环境问题,既包括人为原因产生的环境问题,也包括自然原因产生的环境问题。环境问题,按其发生的先后顺序和发生机制,一般可分为原生环境问题和次生环境问题两大类。据此完成1~3题。

1.下列环境问题主要由自然原因引起的是( )

A.地方病

B.土壤次生盐碱化

C.黄土高原水土流失严重

D.公害病

2.下列各组环境问题或自然灾害中,可能主要由人为原因诱发的是( )

①地震、泥石流 ②水土流失、地面塌陷 ③环境污染、森林火灾 ④火山爆发、台风

A.①②

B.②③

C.③④

D.①③

3.下列关于环境问题的正确叙述是( )

A.环境问题的产生有自然原因,也有人为原因

B.环境问题主要在部分国家,尚未成为全球性的问题

C.环境的自我净化能力很强,不必将环境问题看得过分严重

D.环境问题主要是由于人为对环境造成了污染和破坏

解析:第1题,地方病是某些地区水土中缺少人体需要的某种化学元素,或含有某种不适合人体需要的化学元素,人们长期饮用这种水,或食用这类土壤中生长出来的农产品而产生的。而公害病是工业排放的有害物质(如汞、镉等),通过食物进入人体引起,属于人为原因引起的环境问题。黄土高原水土流失严重和次生盐碱化,既有自然原因,又有人为原因,以后者为主。第2题,地震、泥石流主要是自然原因导致的地质灾害;火山爆发是内力作用的表现形式之一,台风是气象灾害,它们都是自然灾害。水土流失的成因既有自然因素,也有人为因素,现代水土流失主要是人为因素造成的;地面塌陷、森林火灾都可能主要由人为因素造成。第3题,环境问题的分布具有区域性和全球性两个特征;环境问题分为原生环境问题和次生环境问题,其中原生环境问题主要是由自然现象造成的,次生环境问题主要是由人为因素造成的。

答案:1.A 2.B 3.A

下图是“我国海拔3800米某内陆湖的水位变化情况”,读图完成4~5题。

4.图中湖泊水位变化的主要影响因素是( )

A.地形影响

B.风沙影响

C.降水影响

D.气温影响

5.近年来,该湖泊的面积不断减少,其主要原因是( )

A.围湖造田

B.人类生产、生活用水增加,减少了湖水的补给水源

C.全球气候变暖。蒸发加剧

D.水污染严重

解析:该湖泊位于海拔3800米的内陆地区,其主要补给水源是高山冰雪融水,影响其水位高低的主要因素是气温高低。内陆湖泊萎缩的主要原因是人类生产、生活用水量增加,导致流入湖中的水量减少。

答案:4.D 5.B

(2011·高考上海卷)臭氧在大气中的含量虽少,但对地球生命却至关重要。据此,完成6~7题。

6.臭氧层对地球生命起到保护作用,这是因为臭氧层能够( )

A.降低大气温度

B.吸收太阳紫外线辐射

C.促发光化学反应

D.分解人类活动排放的废气

7.据观测,地球上空臭氧洞现象最为严重的地方出现在( )

A.青藏高原上空

B.北极附近上空

C.南极附近上空

D.北美大陆上空

解析:第6题,臭氧吸收紫外线,可以减少过强紫外线对生命的损害。第7题,南极春季的臭氧空洞最为严重。

答案:6.B 7.C

(2012·济南月考)2012年3月14日新华网 南极半岛气温升高,暴雨骤增,已严重威胁企鹅繁殖,数以万计初生的阿德利企鹅因羽翼未成,被大雨淋倒,全身湿透,很快冻死。科学家认为,若暴雨天气持续,阿德利企鹅数目可能大减八成,甚至10年内绝种。据此回答8~11题。

8.材料中所述环境问题是( )

A.水土流失

B.酸雨

C.全球变暖

D.臭氧层空洞

9.材料中所述环境问题产生的主要原因是( )

A.火山喷发

B.地壳的抬升

C.人类活动释放的温室气体

D.气候冷暖干湿变化

10.下列现象中,与该环境问题有关的是( )

①天山博格达峰雪线下降 ②东海出现南海的鱼种 ③华北地区树枝提前发芽 ④灾害性天气出现频繁

A.②③④

B.①②③

C.①③④

D.①②④

11.材料反映的全球性环境问题,可以采用下列对策缓解的是( )

①减少化石燃料的使用量 ②大面积植树造林 ③发展技术,提高燃料的燃烧效率 ④开发新能源,改善能源结构

A.①②③

B.①③④

C.①②

D.①②③④

解析:第8题,根据材料中提到南极半岛气温升高可知,该环境问题为全球气候变暖。第9题,全球气候变暖,原因有自然因素也有人为因素,最主要的因素是人类活动释放的温室气体。第10题,全球变暖会使高山冰川融化,从而使天山博格达峰雪线升高而不是降低,会使东海的水温升高而出现南海的鱼种,使华北地区的温度升高而导致树木的生长期提前,还会导致洪涝、干旱等灾害的增加。第11题,全球气候变暖的原因是二氧化碳等温室气体增多,因而一方面要改变化石燃料为主的能源消费结构,提高燃料利用率,另一方面要植树造林,加快对过多的二氧化碳的吸收。

答案:8.C 9.C 10.A 11.D

下表是贵州省某山区县1961和2011年有关情况的统计资料,据此回答12~13题。

年份项目

1961

2011

耕地面积(km2)

400

521

森林覆盖率(%)

36.79

20.46

年降水量(mm)

1369

1087

气温年较差(℃)

24.1

27.6

雨季地表径流(亿m3)

7.1

8.2

水土流失面积(km2)

31

68

粮食总产量(万吨)

9.6

11.9

人口(万人)

21.5

40.1

12.从上表数据分析,呈上升趋势的是( )

A.人均耕地面积

B.人均森林面积

C.人均水土流失面积

D.人均粮食产量

13.与1961年相比,该县2011年雨季地表径流量偏大的原因最可能是( )

A.降水量大

B.植被破坏严重

C.农业用水量减少

D.蒸发量增大

解析:第12题,根据表中数据计算可知:人均耕地面积、人均森林面积、人均粮食产量都下降,而人均水土流失面积上升。第13题,该县2011年雨季地表径流偏大的原因最可能是由于森林覆盖率下降造成地表径流下渗减少而导致的。

答案:12.C 13.B

二、综合题

14.读“人类与环境关系图”,完成下列问题。

(1)人口子系统通过社会经济系统提供________与之发生联系。

(2)社会经济系统通过人口子系统提供________与之发生联系。

(3)环境要素由________、________、________等变化对生态系统产生________,反过来生态系统变化对环境要素也产生________。

(4)人类活动从环境系统中获取________和________,通过生产、消费又向________排放废弃物,而各环境要素的变化,反过来作用于________系统。

(5)图中“状态”指由于人类行为导致的环境质量或环境状态的变化。“压力”指人类活动对环境造成的压力。“响应”显示社会为减轻环境污染和资源破坏所采取的对策。据此将下列内容序号填入图中相应的括号内:

①工厂 ②水污染 ③某些物种消失 ④某地发病率上升 ⑤使用清洁能源 ⑥工人

(6)图中所示环境问题产生的原因是________和________。说明环境问题的主要表现为________和________。

解析:本题通过人类与环境关系的模式图考查了人类与环境相互影响、相互制约的密切联系。解题时应认真读图,挖掘图中隐含的信息进行综合分析。

答案:(1)物品和服务 (2)劳动

(3)大气 水 土壤 影响 影响

(4)资源 能源 环境 人类

(5)自上而下填:人类系统为①⑥ 环境系统为③② 响应为④ 对策为⑤

(6)资源过度消耗 污染压力 环境污染 生态破坏

15.阅读材料,回答下列问题。

材料1:最近公布的一项气象统计数据显示,中国四大沙尘策源地之一的甘肃民勤县近10年来,沙尘暴呈现明显减少趋势,而不是增加。统计资料还显示,民勤县年扬沙天气从60年代初开始明显减少;浮尘天气在80年代之后减少特别明显,在21世纪初出现不过几次,其减少速率远远大于沙尘暴和扬沙天气。

材料2:我国生态破坏严重区分布示意图。

(1)①地区沙漠化严重的自然原因是____________。

(2)②地区沙漠化严重的人为原因是____________。为防止这些地区土地沙漠化,我国正在这些沙漠化严重的地区进行的大规模生态工程是________。

(3)③地区水土流失严重的自然原因是______________,治理的措施是____________________。

(4)结合材料1,用可持续发展观点分析甘肃民勤县沙尘减少的原因。

解析:本题考查生态破坏的原因及治理的措施。第(1)题,①地区的沙漠化的自然原因是位于我国干旱地区,降水少,风力强,造成荒漠化进程快。第(2)题,②地区相对①来讲自然条件相对较好,但由于人们不合理地利用土地,过度放牧、过度垦殖、过度樵采等人为因素导致荒漠化严重。为防止荒漠化的进一步扩大,我国正在实施大规模的生态工程“三北”防护林。第(3)题,③位于我国黄土高原地区,水土流失严重的自然原因是黄土的特性(直立性);降水集中,多暴雨;地质构造强烈造成地表的高低起伏,加剧水土流失。第(4)题,可持续发展的观点认为,人类与环境必须和谐发展,民勤县虽然处于荒漠化严重地区,但只要人们改变不合理的生产、生活方式,就能使环境得到改善,逐渐达到人与自然的和谐发展。

答案:(1)气候干旱,风力作用强

(2)过度放牧和不合理垦殖,使植被遭到破坏 “三北”防护林工程

(3)黄土的特性,降水集中,多暴雨,地质构造强烈 工程措施,生物措施,以小流域为单元的综合治理

(4)民勤县人民改变了原来与环境对立的发展方式,走可持续发展道路,退耕还林还牧,因地制宜,改变不合理的生产方式,使环境得到改善。