1.2 环境问题的产生及危害 课后检测

文档属性

| 名称 | 1.2 环境问题的产生及危害 课后检测 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 506.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2017-12-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

一、选择题

1.下列现象中,不属于原生环境问题的是( )

A.2013年4月9日伊朗发生地震,造成的损失巨大

B.臭氧层出现空洞,危害人体健康

C.2009年至2013年云南发生的连续五年干旱,造成历史上少有的严重旱灾

D.我国北方春季频繁出现的沙尘天气,使大气污染加剧

【解析】 环境问题分为原生环境问题和次生环境问题,由自然环境本身变化引起的属原生环境问题,如火山、地震、洪涝、干旱等。次生环境问题是由人为因素引起的,B项臭氧层出现空洞,是由于人们生产、生活大量释放氟氯烃化合物破坏臭氧层,使到达地面的紫外线增多,影响人体健康。

【答案】 B

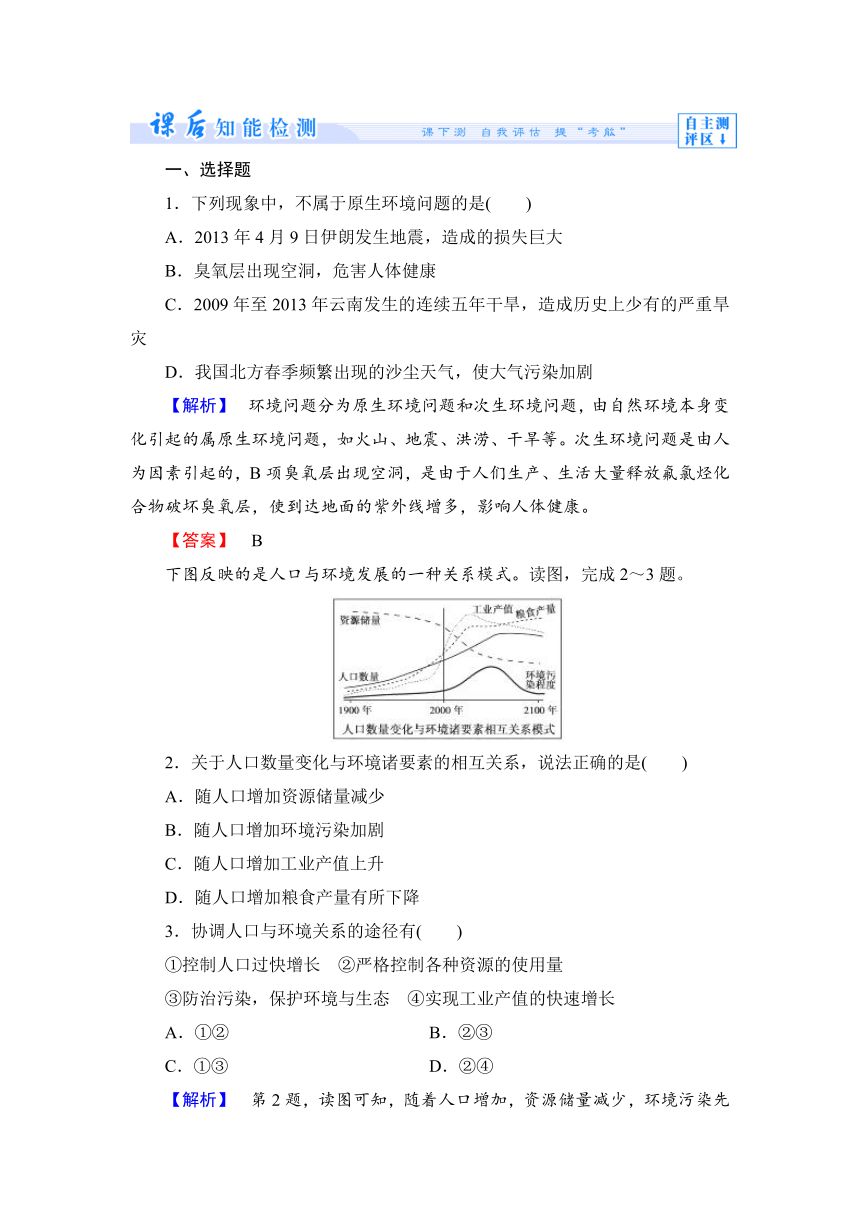

下图反映的是人口与环境发展的一种关系模式。读图,完成2~3题。

2.关于人口数量变化与环境诸要素的相互关系,说法正确的是( )

A.随人口增加资源储量减少

B.随人口增加环境污染加剧

C.随人口增加工业产值上升

D.随人口增加粮食产量有所下降

3.协调人口与环境关系的途径有( )

①控制人口过快增长 ②严格控制各种资源的使用量

③防治污染,保护环境与生态 ④实现工业产值的快速增长

A.①②

B.②③

C.①③

D.②④

【解析】 第2题,读图可知,随着人口增加,资源储量减少,环境污染先加剧后减轻,工业产值先上升后有所下降,粮食产量上升。第3题,协调人口和环境的关系,要从环境问题产生的原因入手,控制人口数量,合理使用自然资源,防治污染,保护生态环境,不能片面追求经济增长速度。

【答案】 2.A 3.C

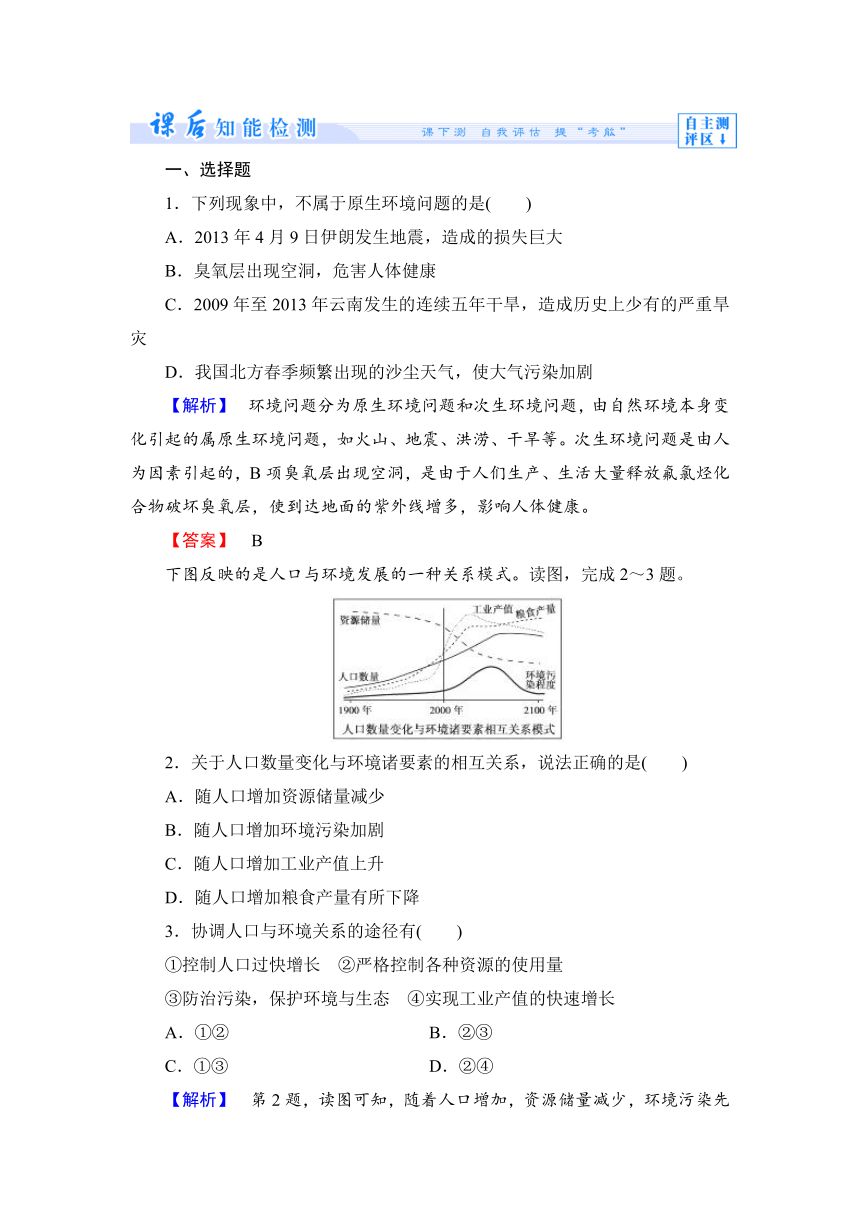

读我国南方部分环境问题分布图,回答4~5题。

4.代表水土流失、酸雨危害、森林锐减、水体污染的图例依次是( )

A.甲、乙、丙、丁

B.乙、甲、丙、丁

C.丙、甲、丁、乙

D.丁、丙、乙、甲

5.影响全球气候变暖,并直接威胁生物多样性的一类环境问题是( )

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【解析】 第4题,从环境问题在我国南方的分布来看,水土流失主要分布在西南地区和长江流域;酸雨危害集中在四川盆地、珠三角、长三角及浙江、福建沿海等地;西南地区、横断山区森林锐减;水体污染严重的地区是长三角、太湖流域等地。第5题,森林锐减使森林吸收二氧化碳量减少,并使多种生物失去了生存的环境。

【答案】 4.B 5.C

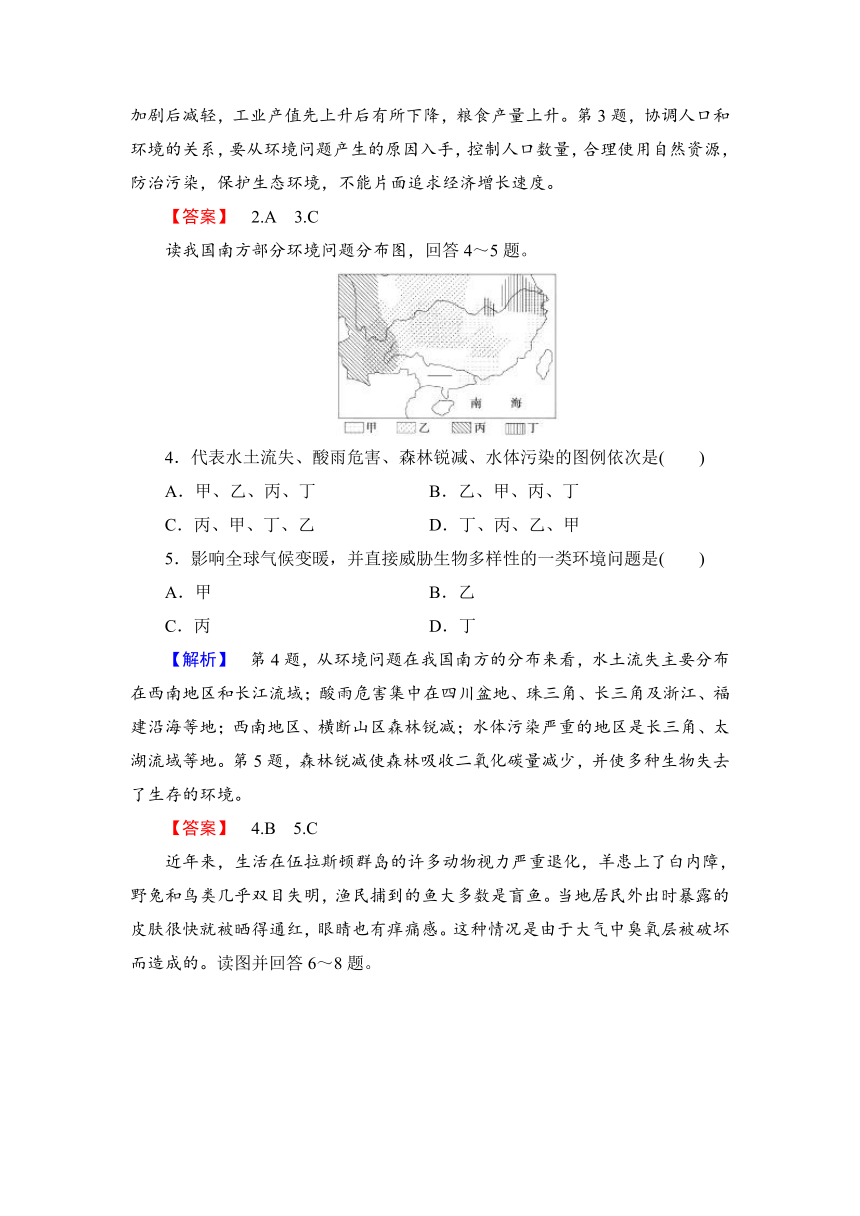

近年来,生活在伍拉斯顿群岛的许多动物视力严重退化,羊患上了白内障,野兔和鸟类几乎双目失明,渔民捕到的鱼大多数是盲鱼。当地居民外出时暴露的皮肤很快就被晒得通红,眼睛也有痒痛感。这种情况是由于大气中臭氧层被破坏而造成的。读图并回答6~8题。

6.造成当地环境问题的臭氧层空洞出现在( )

A.北极上空

B.南极上空

C.赤道上空

D.北大西洋上空

7.臭氧层能够大量吸收( )

A.太阳辐射中的紫外线

B.太阳辐射中的红外线

C.地面辐射

D.大气辐射

8.臭氧量减少的主要原因是( )

A.碳氧化合物通过光化学反应消耗臭氧

B.氟氯烃化合物通过光化学反应消耗臭氧

C.人类大量砍伐热带雨林

D.太阳活动会导致臭氧降至最小值

【解析】 第6题,臭氧层空洞在地球的两极地区均有表现,尤以南极地区最为严重。图中信息表明该群岛位于南美洲的最南端,应该是受南极的臭氧层空洞影响而造成的环境问题。第7题,臭氧层位于大气的平流层,臭氧能强烈地吸收太阳辐射中的紫外线,使生物免受其伤害,正是由于它的存在,平流层中上部的气温随着高度升高而上升。第8题,人们使用冰箱、空调时释放出氟氯烃化合物,上升到平流层后,通过光化学反应消耗臭氧。此外,受太阳活动等自然因子的影响,也会减少臭氧量,但不一定使臭氧含量降至最小值。汽车尾气排放的碳氢化合物、氮氧化合物等通过光化学反应产生光化学烟雾,但不消耗臭氧。砍伐森林,会使二氧化碳增加,不会减少臭氧含量。

【答案】 6.B 7.A 8.B

读漫画《现代女娲补天》,完成9~10题。

9.该漫画反映的大气环境问题是( )

A.全球气候变暖

B.臭氧层的破坏

C.酸雨

D.光化学烟雾

10.该环境问题产生的主要原因是( )

A.人类活动排入大气中大量二氧化碳

B.人类活动释放氟氯烃化合物

C.燃烧化石燃料排放硫氧化合物和氮氧化合物

D.汽车排放尾气

【解析】 第9题,“补天”说明大气中出现了空洞,即臭氧层空洞。第10题,大气中臭氧量的减少,一是受太阳活动等自然因素的影响,二是受人类活动的影响,如人类使用空调、冰箱时释放的氟氯烃会大量消耗臭氧。

【答案】 9.B 10.B

二、综合题

11.读“我国化石燃料在产生相等能量的情况下,排放的主要污染物数量差异示意图”,分析回答下列问题。

(1)图示污染物中,能够形成酸雨的是________,酸雨对环境产生的主要危害有_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________。

(2)化石燃料燃烧排放的主要气体中,还有一种主要气体图中没有显示,这种气体是________,这种气体的排放对环境能够产生哪些影响?

(3)我国是一个以煤炭为主要能源的国家,大气中60%的灰分、87%的SO2、67%的NO2均来自煤炭的燃烧。为减轻大气污染,保持经济的可持续发展,请提出合理化建议。

【解析】 本题全面考查了人类在使用化石燃料时产生的环境问题以及带来的影响,我国在今后能源利用中如何趋利避害。因此解题过程中要紧扣教材。

【答案】 (1)SO2、NO2 酸雨使草木枯萎,湖泊酸化,良田变荒漠、建筑遭到腐蚀

(2)CO2 CO2可以作为绿色植物原料,促进植物生长,使大气增温,造成温室效应。

(3)①推广洁净煤技术,减少污染物的排放;②调整能源结构,大力开发水能、太阳能、风能等洁净能源。

12.读中国主要贫困区分布和某地区的恶性循环示意图,回答下列问题。

(1)若下图中的关联性发生在上图中的A处,则①表示________,②表示________;若下图中的关联性发生在上图中的C处,则①表示________,②表示________。

(2)分析图中B处生态破坏后很难恢复的原因。

(3)分析导致图中D处贫困人口较多的主要原因。

【解析】 第(1)题,A处位于我国南方低山丘陵区,该地区气候湿润、地势起伏大,不合理的土地利用方式容易导致水土流失;C处位于我国畜牧业区和农耕区的分界线,过度农垦和过度放牧容易导致土地荒漠化的发生。第(2)题,B处位于我国青藏高原地区,环境恶劣,生态脆弱,一旦破坏将很难恢复原貌。第(3)题,D处位于我国西南地区的横断山区,自然条件和人文条件均较差,当地经济发展十分困难。

【答案】 (1)水土流失 毁林开荒 土地退化(荒漠化) 过度垦荒和过度放牧

(2)气温低,植被稀少,生态脆弱。

(3)地理位置偏僻;生态环境脆弱;交通通讯设施落后;生产力水平低;自然灾害频发;经济发展落后。(其他合理答案亦可)

1.下列现象中,不属于原生环境问题的是( )

A.2013年4月9日伊朗发生地震,造成的损失巨大

B.臭氧层出现空洞,危害人体健康

C.2009年至2013年云南发生的连续五年干旱,造成历史上少有的严重旱灾

D.我国北方春季频繁出现的沙尘天气,使大气污染加剧

【解析】 环境问题分为原生环境问题和次生环境问题,由自然环境本身变化引起的属原生环境问题,如火山、地震、洪涝、干旱等。次生环境问题是由人为因素引起的,B项臭氧层出现空洞,是由于人们生产、生活大量释放氟氯烃化合物破坏臭氧层,使到达地面的紫外线增多,影响人体健康。

【答案】 B

下图反映的是人口与环境发展的一种关系模式。读图,完成2~3题。

2.关于人口数量变化与环境诸要素的相互关系,说法正确的是( )

A.随人口增加资源储量减少

B.随人口增加环境污染加剧

C.随人口增加工业产值上升

D.随人口增加粮食产量有所下降

3.协调人口与环境关系的途径有( )

①控制人口过快增长 ②严格控制各种资源的使用量

③防治污染,保护环境与生态 ④实现工业产值的快速增长

A.①②

B.②③

C.①③

D.②④

【解析】 第2题,读图可知,随着人口增加,资源储量减少,环境污染先加剧后减轻,工业产值先上升后有所下降,粮食产量上升。第3题,协调人口和环境的关系,要从环境问题产生的原因入手,控制人口数量,合理使用自然资源,防治污染,保护生态环境,不能片面追求经济增长速度。

【答案】 2.A 3.C

读我国南方部分环境问题分布图,回答4~5题。

4.代表水土流失、酸雨危害、森林锐减、水体污染的图例依次是( )

A.甲、乙、丙、丁

B.乙、甲、丙、丁

C.丙、甲、丁、乙

D.丁、丙、乙、甲

5.影响全球气候变暖,并直接威胁生物多样性的一类环境问题是( )

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【解析】 第4题,从环境问题在我国南方的分布来看,水土流失主要分布在西南地区和长江流域;酸雨危害集中在四川盆地、珠三角、长三角及浙江、福建沿海等地;西南地区、横断山区森林锐减;水体污染严重的地区是长三角、太湖流域等地。第5题,森林锐减使森林吸收二氧化碳量减少,并使多种生物失去了生存的环境。

【答案】 4.B 5.C

近年来,生活在伍拉斯顿群岛的许多动物视力严重退化,羊患上了白内障,野兔和鸟类几乎双目失明,渔民捕到的鱼大多数是盲鱼。当地居民外出时暴露的皮肤很快就被晒得通红,眼睛也有痒痛感。这种情况是由于大气中臭氧层被破坏而造成的。读图并回答6~8题。

6.造成当地环境问题的臭氧层空洞出现在( )

A.北极上空

B.南极上空

C.赤道上空

D.北大西洋上空

7.臭氧层能够大量吸收( )

A.太阳辐射中的紫外线

B.太阳辐射中的红外线

C.地面辐射

D.大气辐射

8.臭氧量减少的主要原因是( )

A.碳氧化合物通过光化学反应消耗臭氧

B.氟氯烃化合物通过光化学反应消耗臭氧

C.人类大量砍伐热带雨林

D.太阳活动会导致臭氧降至最小值

【解析】 第6题,臭氧层空洞在地球的两极地区均有表现,尤以南极地区最为严重。图中信息表明该群岛位于南美洲的最南端,应该是受南极的臭氧层空洞影响而造成的环境问题。第7题,臭氧层位于大气的平流层,臭氧能强烈地吸收太阳辐射中的紫外线,使生物免受其伤害,正是由于它的存在,平流层中上部的气温随着高度升高而上升。第8题,人们使用冰箱、空调时释放出氟氯烃化合物,上升到平流层后,通过光化学反应消耗臭氧。此外,受太阳活动等自然因子的影响,也会减少臭氧量,但不一定使臭氧含量降至最小值。汽车尾气排放的碳氢化合物、氮氧化合物等通过光化学反应产生光化学烟雾,但不消耗臭氧。砍伐森林,会使二氧化碳增加,不会减少臭氧含量。

【答案】 6.B 7.A 8.B

读漫画《现代女娲补天》,完成9~10题。

9.该漫画反映的大气环境问题是( )

A.全球气候变暖

B.臭氧层的破坏

C.酸雨

D.光化学烟雾

10.该环境问题产生的主要原因是( )

A.人类活动排入大气中大量二氧化碳

B.人类活动释放氟氯烃化合物

C.燃烧化石燃料排放硫氧化合物和氮氧化合物

D.汽车排放尾气

【解析】 第9题,“补天”说明大气中出现了空洞,即臭氧层空洞。第10题,大气中臭氧量的减少,一是受太阳活动等自然因素的影响,二是受人类活动的影响,如人类使用空调、冰箱时释放的氟氯烃会大量消耗臭氧。

【答案】 9.B 10.B

二、综合题

11.读“我国化石燃料在产生相等能量的情况下,排放的主要污染物数量差异示意图”,分析回答下列问题。

(1)图示污染物中,能够形成酸雨的是________,酸雨对环境产生的主要危害有_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________。

(2)化石燃料燃烧排放的主要气体中,还有一种主要气体图中没有显示,这种气体是________,这种气体的排放对环境能够产生哪些影响?

(3)我国是一个以煤炭为主要能源的国家,大气中60%的灰分、87%的SO2、67%的NO2均来自煤炭的燃烧。为减轻大气污染,保持经济的可持续发展,请提出合理化建议。

【解析】 本题全面考查了人类在使用化石燃料时产生的环境问题以及带来的影响,我国在今后能源利用中如何趋利避害。因此解题过程中要紧扣教材。

【答案】 (1)SO2、NO2 酸雨使草木枯萎,湖泊酸化,良田变荒漠、建筑遭到腐蚀

(2)CO2 CO2可以作为绿色植物原料,促进植物生长,使大气增温,造成温室效应。

(3)①推广洁净煤技术,减少污染物的排放;②调整能源结构,大力开发水能、太阳能、风能等洁净能源。

12.读中国主要贫困区分布和某地区的恶性循环示意图,回答下列问题。

(1)若下图中的关联性发生在上图中的A处,则①表示________,②表示________;若下图中的关联性发生在上图中的C处,则①表示________,②表示________。

(2)分析图中B处生态破坏后很难恢复的原因。

(3)分析导致图中D处贫困人口较多的主要原因。

【解析】 第(1)题,A处位于我国南方低山丘陵区,该地区气候湿润、地势起伏大,不合理的土地利用方式容易导致水土流失;C处位于我国畜牧业区和农耕区的分界线,过度农垦和过度放牧容易导致土地荒漠化的发生。第(2)题,B处位于我国青藏高原地区,环境恶劣,生态脆弱,一旦破坏将很难恢复原貌。第(3)题,D处位于我国西南地区的横断山区,自然条件和人文条件均较差,当地经济发展十分困难。

【答案】 (1)水土流失 毁林开荒 土地退化(荒漠化) 过度垦荒和过度放牧

(2)气温低,植被稀少,生态脆弱。

(3)地理位置偏僻;生态环境脆弱;交通通讯设施落后;生产力水平低;自然灾害频发;经济发展落后。(其他合理答案亦可)