第一章 环境与环境问题 章末综合检测(含解析)

文档属性

| 名称 | 第一章 环境与环境问题 章末综合检测(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 483.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2017-12-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一章环境与环境问题章末综合检测

(时间:90分钟;满分:100分)

1.阅读材料,完成下列问题。(10分)

材料:未能再循环的工业废物严重侵蚀着环境和人类健康。我们现在产生的二氧化碳、家庭污水和其他“无毒”废物的速度超过了自然循环能够吸收它们的速度。我们还正在越来越大量地排放着有毒的(经常是不能由生物过程降解的)废物,它们正积聚在土壤、空气和水中。后果是,我们正在破坏着自然环境(例如,森林被酸雨和烟雾毁坏)、我们的农业系统(例如,收成被土壤退化及空气和水的污染所毁掉)和人类的健康(例如,食物中残留的农药、人工合成聚合物造成的室内空气污染、室外的烟雾、被污染的饮用水以及家庭和学校地下的有毒垃圾堆)。未来几十年里,污染的流行性病学很可能会受到更大的重视。

(1)材料中关于污染与环境自净能力的关系可以表述为( )

A.环境污染速度超过环境自净能力

B.环境污染速度低于环境自净能力

C.环境污染速度与环境自净能力大体相当

D.环境污染速度与环境自净能力无关

(2)材料中提到环境污染的后果主要表现在________、________和________三个方面。

(3)将下列污染原因与结果用线连接起来。

氟氯烃等排放物 酸雨

砍伐森林 土壤和水污染

核污染 放射病和癌症发病率增加

汽车、燃煤等排 臭氧层破坏

放二氧化硫等

大量使用农药 土地沙漠化

解析:从材料可知,目前环境污染的速度超过了环境的自净能力;不仅影响自然环境而且危害人体健康,还破坏农业生态系统。第(3)题,需要依据现象和原因的内在关联解答。

答案:(1)A

(2)破坏自然环境 破坏农业生态系统 影响人类健康

(3)氟氯烃等排放物——臭氧层破坏;砍伐森林——土地沙漠化;核污染——放射病和癌症发病率增加;汽车、燃煤等排放二氧化硫等——酸雨;大量使用农药——土壤和水污染。

2.阅读下列材料,完成下列问题。(10分)

“……可是我们不要过于得意我们对自然界的胜利。对于我们的每一次胜利,自然界都报复了我们。每一次的这种胜利,第一步我们确实达到预期的结果,但第二步和第三步却有了完全不同的意想不到的结果,常常正好把第一个结果的意义又取消了。美索不达米亚、希腊、小亚细亚以及其他各地的居民,为了想得到耕地把森林都砍完了,但是他们却想不到这些地方今天竟因此成为荒芜不毛之地……”

——恩格斯(1876)《自然辩证法》

(1)美索不达米亚等地区成为“不毛之地”是出现了怎样的环境问题?会造成怎样的后果?

(2)美索不达米亚等地区成为“不毛之地”的过程是人类在怎样的环境观指导下行为的必然结果?这种发展观为什么容易导致严重的环境问题?

(3)美索不达米亚等地区环境的变迁说明人与环境之间具有怎样的关系?

(4)通过美索不达米亚等地区环境的变迁,你认为人类在发展过程中应怎样做?

解析:第(1)题,美索不达米亚等地区位于大陆内部,降水较少,蒸发旺盛,植被大量破坏将导致水资源短缺,进而导致土地退化,“不毛之地”是荒漠化的表现,它主要是人类活动破坏植被造成的。第(2)题,美索不达米亚等地区成为“不毛之地”是人类试图成为自然界的主宰者和征服者的必然结果。第(3)题,美索不达米亚等地区环境的变迁说明人的生存和发展要从环境中获取物质和能量,并向环境中排放废弃物,环境对人类的行为具有反作用。第(4)题,美索不达米亚等地区环境的变迁提示我们,不能只关注“第一步的胜利”,还要关注以后“各步的胜利”,这就要求我们改变传统的发展观,寻求新的发展观。

答案:(1)土地荒漠化。可利用的土地面积缩小,土地产出减少,土地养育人口的能力降低,影响社会经济的发展。

(2)传统的发展观(或征服论发展观)。人类从环境中获得的物质和能量超过了环境的供给能力,并且向环境中排放的废弃物的数量超过了环境的自净能力。

(3)一方面,人类依赖于自然界而生存和发展;另一方面,人类可以改造环境,环境又反作用于人类,二者具有相互依存、相互影响的关系。

(4)尊重与善待自然,关爱人类并尊重个人,兼顾当代人与后代人的利益。

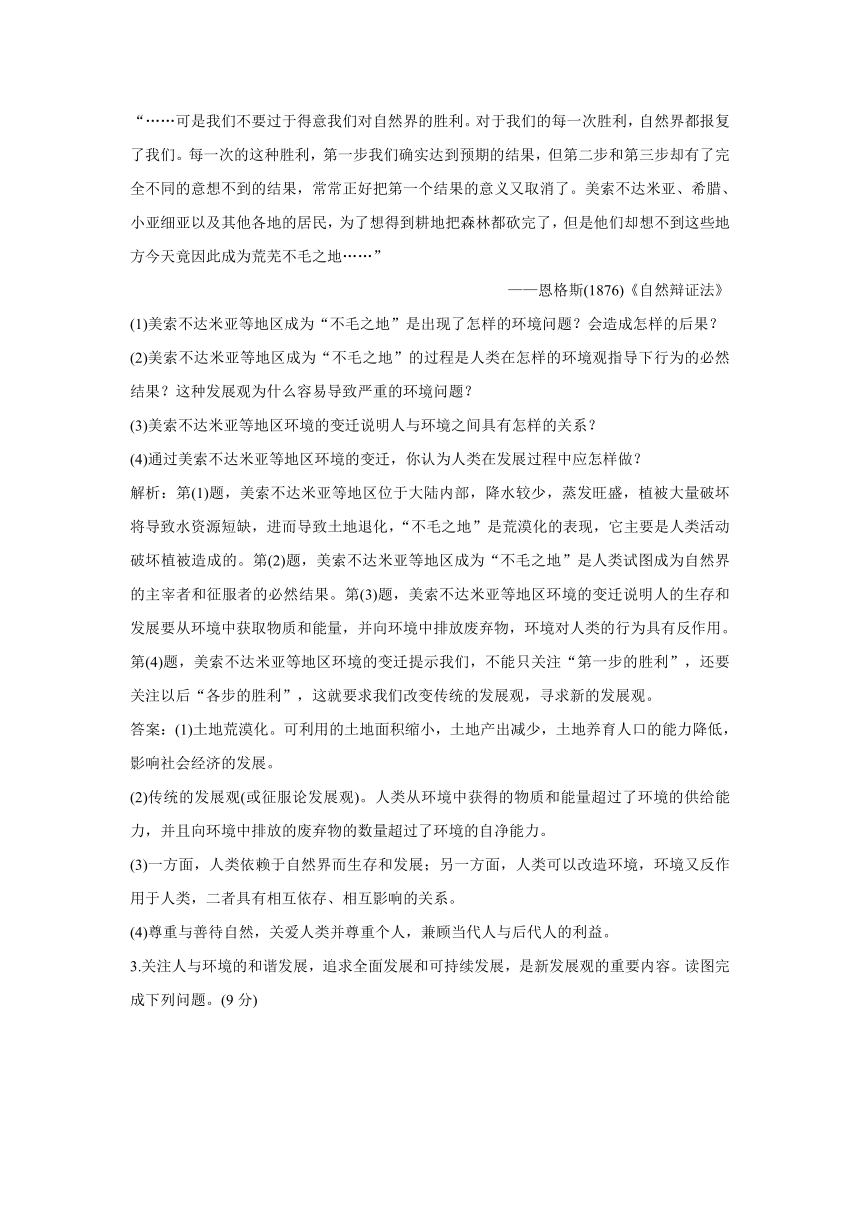

3.关注人与环境的和谐发展,追求全面发展和可持续发展,是新发展观的重要内容。读图完成下列问题。(9分)

(1)图中生态环境极危急区与该地区人口的分布有何关系?试说明原因。

(2)图2中①地和②地的主要环境问题属于________,简要分析造成两地环境问题的主要原因。

(3)针对当地森林资源破坏,请分析引发的问题有哪些?

解析:本题主要考查生态环境问题与人口分布的关系、我国生态环境问题的分布及形成原因以及读图分析能力。第(1)题,根据图1和图2对比观察,生态极危急区分布在人口密度较大的地区,因为这些地区人口多,对环境的影响大,极可能对环境造成破坏。分析其原因应结合当地的生产状况。根据经纬度和轮廓可知该地区为我国的东北地区,生态极危急区是黑龙江南部和吉林中部,该地区工业发达,城市集中,人类生产和生活活动排放废弃物多,从而产生环境问题。第(2)题,①地区为大兴安岭东部,该地出现的环境问题是森林资源破坏问题,主要原因是过度砍伐、毁林开荒、居民烧柴等。②地区为大兴安岭西部,该地因降水较少,植被为草原,主要从事的农业活动为畜牧业,因此该地主要的生态问题是草场退化,主要原因是过度放牧和开垦耕地。都是人为因素所导致的,属于次生环境问题。第(3)题,主要从森林的环境效益降低方面来思考。

答案:(1)该地区生态极危急区主要分布在人口密度大于100人的地区。因为这些地区人口、城市集中,工业发达,人类生产、生活活动频繁,产生废弃物多,加之资源的不合理利用,对环境影响大,从而造成严重的环境问题。

(2)次生环境问题 造成①地区环境问题的主要原因:采育失调,毁林开荒,过度砍伐,森林火灾,居民生活用柴等。造成②地区环境问题的主要原因:过度放牧,开垦耕地,使草场破坏严重,甚至导致土地荒漠化。

(3)森林资源破坏导致生态环境恶化,风沙、旱涝等自然灾害频繁发生,同时还导致珍稀动植物濒临灭绝,物种减少。

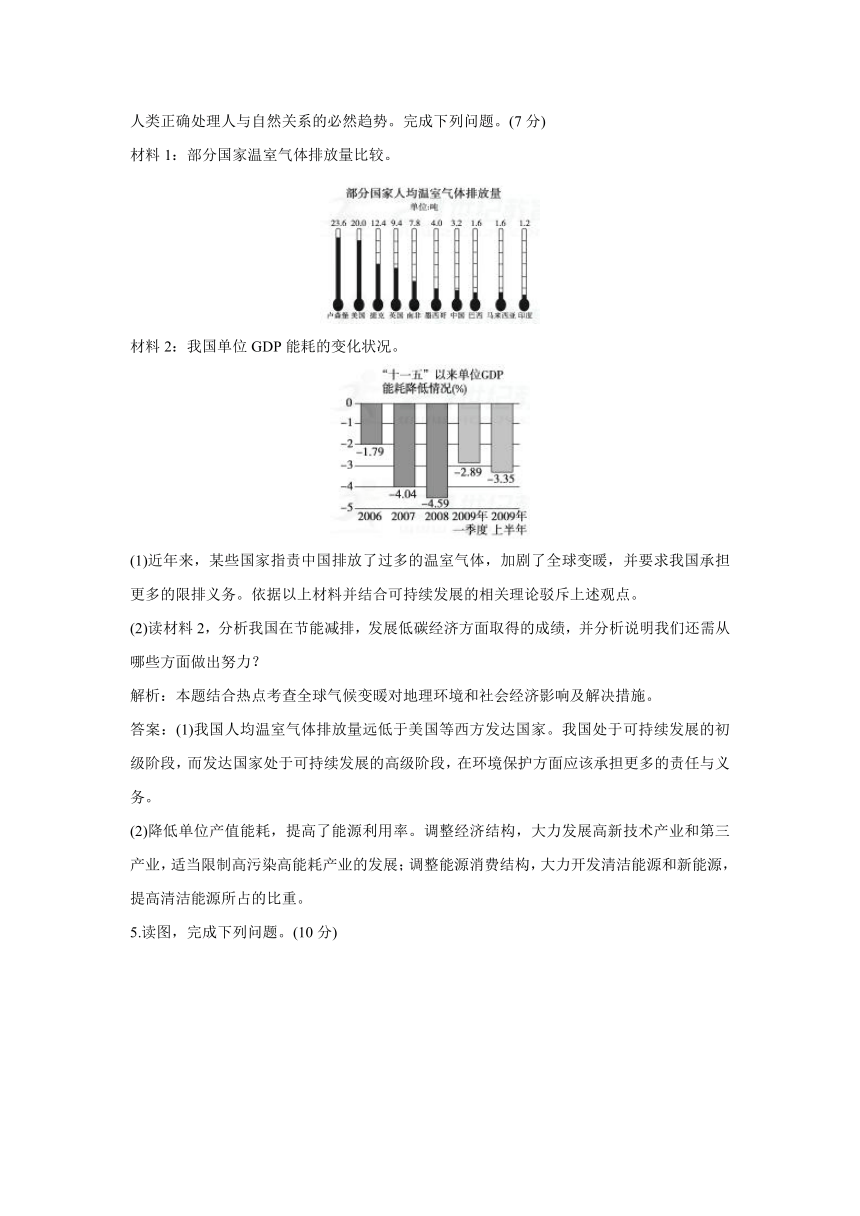

4.2010年联合国德班气候会议于11月28日到12月9日在南非德班举行。世界许多国家共同探讨如何面对全球气候变暖这一严峻课题。应对气候变化,节能减排,发展低碳经济成为人类正确处理人与自然关系的必然趋势。完成下列问题。(7分)

材料1:部分国家温室气体排放量比较。

材料2:我国单位GDP能耗的变化状况。

(1)近年来,某些国家指责中国排放了过多的温室气体,加剧了全球变暖,并要求我国承担更多的限排义务。依据以上材料并结合可持续发展的相关理论驳斥上述观点。

(2)读材料2,分析我国在节能减排,发展低碳经济方面取得的成绩,并分析说明我们还需从哪些方面做出努力?

解析:本题结合热点考查全球气候变暖对地理环境和社会经济影响及解决措施。

答案:(1)我国人均温室气体排放量远低于美国等西方发达国家。我国处于可持续发展的初级阶段,而发达国家处于可持续发展的高级阶段,在环境保护方面应该承担更多的责任与义务。

(2)降低单位产值能耗,提高了能源利用率。调整经济结构,大力发展高新技术产业和第三产业,适当限制高污染高能耗产业的发展;调整能源消费结构,大力开发清洁能源和新能源,提高清洁能源所占的比重。

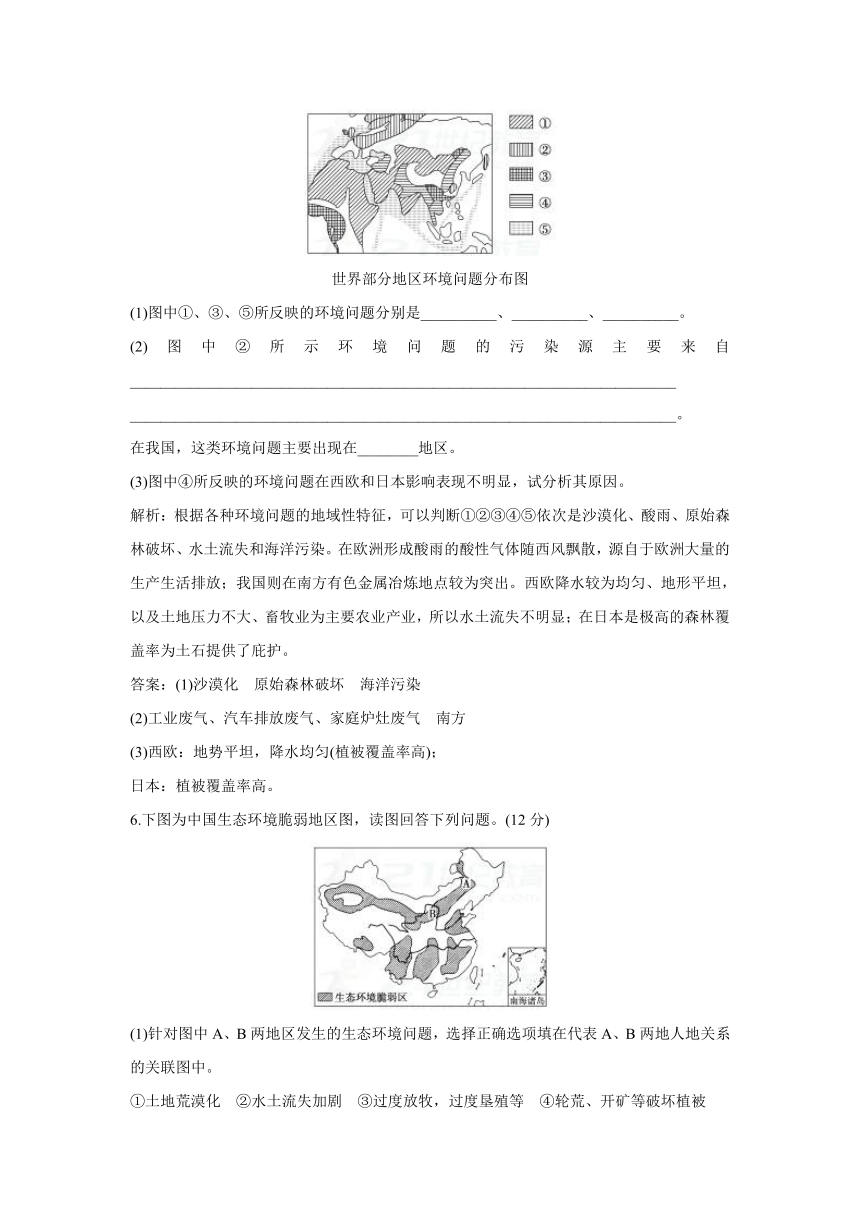

5.读图,完成下列问题。(10分)

世界部分地区环境问题分布图

(1)图中①、③、⑤所反映的环境问题分别是__________、__________、__________。

(2)图中②所示环境问题的污染源主要来自________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

在我国,这类环境问题主要出现在________地区。

(3)图中④所反映的环境问题在西欧和日本影响表现不明显,试分析其原因。

解析:根据各种环境问题的地域性特征,可以判断①②③④⑤依次是沙漠化、酸雨、原始森林破坏、水土流失和海洋污染。在欧洲形成酸雨的酸性气体随西风飘散,源自于欧洲大量的生产生活排放;我国则在南方有色金属冶炼地点较为突出。西欧降水较为均匀、地形平坦,以及土地压力不大、畜牧业为主要农业产业,所以水土流失不明显;在日本是极高的森林覆盖率为土石提供了庇护。

答案:(1)沙漠化 原始森林破坏 海洋污染

(2)工业废气、汽车排放废气、家庭炉灶废气 南方

(3)西欧:地势平坦,降水均匀(植被覆盖率高);

日本:植被覆盖率高。

6.下图为中国生态环境脆弱地区图,读图回答下列问题。(12分)

(1)针对图中A、B两地区发生的生态环境问题,选择正确选项填在代表A、B两地人地关系的关联图中。

①土地荒漠化 ②水土流失加剧 ③过度放牧,过度垦殖等 ④轮荒、开矿等破坏植被

(2)由上题举例说明人口增长是导致生态恶化的重要原因。

(3)图中山东省的生态脆弱区多沿黄河分布,试从自然和社会经济因素的角度分析原因。

解析:由图可知A地处我国内蒙古高原东部的农牧过渡地带,其生态问题表现为土地荒漠化,除自然原因外,人类活动中的过度放牧、过度垦殖等是主要原因;而B位于黄土高原,水土流失严重。以黄土高原的水土流失为例,由于人口增长导致人均耕地减少,加之生产力水平低,耕作方式落后,导致植被破坏,因此水土流失加剧,从而使农业生态环境恶化。山东段黄河属地上河,易决堤改道,加之人口众多,农业生产活动不合理导致旱涝、风沙、盐碱加剧。

答案:(1)自左向右:A:① B:② A:③ B:④

(2)黄土高原地区生产力水平落后,土地承载力有限,由于人口增长导致人均耕地减少,人地矛盾突出,加之采取轮荒等不合理的生产方式导致植被破坏,使水土流失加剧,使生态环境日趋恶化。

(3)自然原因:位于黄河下游“地上河”段,易泛滥成灾 。

社会经济原因:人口众多,农业生产不合理导致旱涝、风沙、盐碱加剧。

7.(2012·深圳六校联考)读全国主要流域水土流失治理情况图,回答以下问题。(10分)

(1)长江流域水土流失面积最大的原因是________。

(2)松花江和珠江流域水土流失面积较小的共同原因是____________。

(3)与松花江流域相比,黄河流域水土流失更为严重的原因是

________________________________________________________________________。

(4)水土流失加剧洪涝灾害的原因是

________________________________________________________________________。

这体现了地理环境的________特征。

解析:本题考查水土流失的原因及危害。第(1)题,长江流域水土流失的原因有自然因素,长江流域支流多,流域面积广,降水量大而集中,径流量大,水土流失严重;也有人为因素,人为植被的破坏加剧了水土流失。第(2)题,松花江和珠江流域水土流失面积小是因为这两个地区的植被覆盖率高于其他地区,植被起到涵养水源,保持水土的作用。第(3)题,黄河流域水土流失严重的原因是当地植被覆盖率低,黄土的特性(土质疏松,直立性)再加上降水集中多暴雨等。第(4)题,水土流失会使河流含沙量增加,河床淤积抬高,蓄洪、泄洪能力减弱,湖泊、水库淤积,也使防洪标准降低,这体现地理环境的整体性。

答案:(1)长江流域面积广;地处湿润气候区,降水量大且暴雨集中;植被破坏严重

(2)植被覆盖率较高

(3)黄河流域大部分地区土质疏松,植被覆盖率较低

(4)水土流失导致河流含沙量增大,河床淤积,蓄洪泄洪能力减弱;湖泊淤积,调蓄径流能力减弱;水库淤积,降低水库防洪标准 整体性

8.读“我国化石燃料在产生相等能量的情况下,排放的主要污染物数量差异示意图”,分析回答下列问题。(9分)

(1)图示污染物中,能够形成酸雨的是________,酸雨对环境产生的主要危害有________________________________________________________________________。

(2)化石燃料燃烧排放的主要气体中,还有一种主要气体图中没有显示,这种气体是________,这种气体的排放对环境能够产生哪些影响?

(3)我国是一个以煤炭为主要能源的国家,大气中60%的灰分、87%的SO2、67%的NO2均来自煤炭的燃烧。为减轻大气污染,保持经济的可持续发展,请提出合理化建议。

解析:本题全面考查了人类在使用化石燃料时产生的环境问题以及带来的影响,我国在今后能源利用中如何趋利避害。因此解题过程中要紧扣教材,即可解答。

答案:(1)SO2、NO2 酸雨使草木枯萎,湖泊酸化,良田变荒漠、建筑遭到腐蚀

(2)CO2 CO2可以作为绿色植物原料,促进植物生长,使大气增温,造成温室效应。

(3)①推广洁净煤技术,减少污染物的排放;②调整能源结构,大力开发水能、太阳能、风能等洁净能源。

9.读下图,完成下列问题。(14分)

(1)将正确选项的代号字母填入图中对应的空白框内(每个字母限填一次)。

a.臭氧层空洞 b.全球变暖

c.酸雨 d.森林锐减

(2)导致全球性环境问题的主要原因是

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(3)减轻全球性环境问题的主要措施有

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

解析:从给出的材料来看,对环境恶化原因的分析,应该首先分为自然原因和人为原因两个大的方面。人类在消耗矿物燃料的同时排放了大量氟氯烃、硫氧化物和氮氧化物、二氧化碳,分别造成了臭氧层空洞、酸雨、全球变暖等环境问题,人类滥伐森林会造成森林锐减。减轻环境问题的措施,应针对形成原因中的人为因素,可以有较大的发挥余地。

答案:(1)如下图所示:

(2)人口的增长,经济活动的增加,以及传统发展方式下资源利用不合理,过度消耗,向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力

(3)控制人口数量;资源的合理开发和利用;清洁生产;加强环境保护和污染治理;改变传统发展方式,走可持续发展道路;加强国际协作

10.读“我国部分地区图”和材料,回答下列问题。(9分)

材料:近年来,图示地区甲、乙河流域“水多、水少、水脏、水浑”四大问题日益突出,严重制约地区经济发展。“水多、水少”指旱涝灾害频繁,“水脏、水浑”则与污染和水土流失密切相关。据统计,图中A省现已有水土流失面积达2.64万平方千米,占该省总面积的19%,主要集中在A省西部和南部地区。这些地区由于人多地少,毁林开荒和陡坡种植现象普遍。据不完全统计,A省现有坡耕地约54万公顷,其中坡度在25°以上的约有11.7万公顷。

(1)试说明A省西部和南部地区水土流失严重的原因。

(2)水土流失严重地区现状多是人多地少、生活贫困。从生态建设角度看,应采取哪些措施遏制水土流失的加剧?

(3)从农业的可持续发展角度看,水土流失严重地区应如何因地制宜,提高经济效益,带动地区脱贫致富?

解析:第(1)题,A省为安徽省,其西部和南部分别为属于淮河流域和长江流域的低山丘陵区。这些地区水土流失严重的原因应从地形、降水及植被(破坏)等方面考虑。 第(2)题,水土流失严重的原因往往就是由人多地少、生活贫困而导致的过度开垦和过度樵采。所以,在这些地区要注意退耕还林和在缓坡修筑梯田。第(3)题,从农业的角度来看,水土流失严重的地区往往是农业结构不合理,种植业所占的比重过大。所以,在这些地区要注意调整农业结构,因地制宜,发展立体农业、生态农业。

答案:(1)地形:丘陵山地地区,地势起伏大。降水:山地对暖湿气流有抬升作用,降水量和降水强度大。植被:自然植被遭到破坏(毁林开荒和陡坡种植等),覆盖率降低,地表裸露。

(2)退耕还林,制止陡坡开荒;在缓坡处修建梯田等(或将坡度在25°以上的坡耕地退耕还林;对坡度在25°以下的坡耕地实施“坡改梯”或生物保护措施)。

(3)调整农业结构,发展农、林、牧、渔等多种经营。山区应按照农作物的生态适应性,发展立体农业。

(时间:90分钟;满分:100分)

1.阅读材料,完成下列问题。(10分)

材料:未能再循环的工业废物严重侵蚀着环境和人类健康。我们现在产生的二氧化碳、家庭污水和其他“无毒”废物的速度超过了自然循环能够吸收它们的速度。我们还正在越来越大量地排放着有毒的(经常是不能由生物过程降解的)废物,它们正积聚在土壤、空气和水中。后果是,我们正在破坏着自然环境(例如,森林被酸雨和烟雾毁坏)、我们的农业系统(例如,收成被土壤退化及空气和水的污染所毁掉)和人类的健康(例如,食物中残留的农药、人工合成聚合物造成的室内空气污染、室外的烟雾、被污染的饮用水以及家庭和学校地下的有毒垃圾堆)。未来几十年里,污染的流行性病学很可能会受到更大的重视。

(1)材料中关于污染与环境自净能力的关系可以表述为( )

A.环境污染速度超过环境自净能力

B.环境污染速度低于环境自净能力

C.环境污染速度与环境自净能力大体相当

D.环境污染速度与环境自净能力无关

(2)材料中提到环境污染的后果主要表现在________、________和________三个方面。

(3)将下列污染原因与结果用线连接起来。

氟氯烃等排放物 酸雨

砍伐森林 土壤和水污染

核污染 放射病和癌症发病率增加

汽车、燃煤等排 臭氧层破坏

放二氧化硫等

大量使用农药 土地沙漠化

解析:从材料可知,目前环境污染的速度超过了环境的自净能力;不仅影响自然环境而且危害人体健康,还破坏农业生态系统。第(3)题,需要依据现象和原因的内在关联解答。

答案:(1)A

(2)破坏自然环境 破坏农业生态系统 影响人类健康

(3)氟氯烃等排放物——臭氧层破坏;砍伐森林——土地沙漠化;核污染——放射病和癌症发病率增加;汽车、燃煤等排放二氧化硫等——酸雨;大量使用农药——土壤和水污染。

2.阅读下列材料,完成下列问题。(10分)

“……可是我们不要过于得意我们对自然界的胜利。对于我们的每一次胜利,自然界都报复了我们。每一次的这种胜利,第一步我们确实达到预期的结果,但第二步和第三步却有了完全不同的意想不到的结果,常常正好把第一个结果的意义又取消了。美索不达米亚、希腊、小亚细亚以及其他各地的居民,为了想得到耕地把森林都砍完了,但是他们却想不到这些地方今天竟因此成为荒芜不毛之地……”

——恩格斯(1876)《自然辩证法》

(1)美索不达米亚等地区成为“不毛之地”是出现了怎样的环境问题?会造成怎样的后果?

(2)美索不达米亚等地区成为“不毛之地”的过程是人类在怎样的环境观指导下行为的必然结果?这种发展观为什么容易导致严重的环境问题?

(3)美索不达米亚等地区环境的变迁说明人与环境之间具有怎样的关系?

(4)通过美索不达米亚等地区环境的变迁,你认为人类在发展过程中应怎样做?

解析:第(1)题,美索不达米亚等地区位于大陆内部,降水较少,蒸发旺盛,植被大量破坏将导致水资源短缺,进而导致土地退化,“不毛之地”是荒漠化的表现,它主要是人类活动破坏植被造成的。第(2)题,美索不达米亚等地区成为“不毛之地”是人类试图成为自然界的主宰者和征服者的必然结果。第(3)题,美索不达米亚等地区环境的变迁说明人的生存和发展要从环境中获取物质和能量,并向环境中排放废弃物,环境对人类的行为具有反作用。第(4)题,美索不达米亚等地区环境的变迁提示我们,不能只关注“第一步的胜利”,还要关注以后“各步的胜利”,这就要求我们改变传统的发展观,寻求新的发展观。

答案:(1)土地荒漠化。可利用的土地面积缩小,土地产出减少,土地养育人口的能力降低,影响社会经济的发展。

(2)传统的发展观(或征服论发展观)。人类从环境中获得的物质和能量超过了环境的供给能力,并且向环境中排放的废弃物的数量超过了环境的自净能力。

(3)一方面,人类依赖于自然界而生存和发展;另一方面,人类可以改造环境,环境又反作用于人类,二者具有相互依存、相互影响的关系。

(4)尊重与善待自然,关爱人类并尊重个人,兼顾当代人与后代人的利益。

3.关注人与环境的和谐发展,追求全面发展和可持续发展,是新发展观的重要内容。读图完成下列问题。(9分)

(1)图中生态环境极危急区与该地区人口的分布有何关系?试说明原因。

(2)图2中①地和②地的主要环境问题属于________,简要分析造成两地环境问题的主要原因。

(3)针对当地森林资源破坏,请分析引发的问题有哪些?

解析:本题主要考查生态环境问题与人口分布的关系、我国生态环境问题的分布及形成原因以及读图分析能力。第(1)题,根据图1和图2对比观察,生态极危急区分布在人口密度较大的地区,因为这些地区人口多,对环境的影响大,极可能对环境造成破坏。分析其原因应结合当地的生产状况。根据经纬度和轮廓可知该地区为我国的东北地区,生态极危急区是黑龙江南部和吉林中部,该地区工业发达,城市集中,人类生产和生活活动排放废弃物多,从而产生环境问题。第(2)题,①地区为大兴安岭东部,该地出现的环境问题是森林资源破坏问题,主要原因是过度砍伐、毁林开荒、居民烧柴等。②地区为大兴安岭西部,该地因降水较少,植被为草原,主要从事的农业活动为畜牧业,因此该地主要的生态问题是草场退化,主要原因是过度放牧和开垦耕地。都是人为因素所导致的,属于次生环境问题。第(3)题,主要从森林的环境效益降低方面来思考。

答案:(1)该地区生态极危急区主要分布在人口密度大于100人的地区。因为这些地区人口、城市集中,工业发达,人类生产、生活活动频繁,产生废弃物多,加之资源的不合理利用,对环境影响大,从而造成严重的环境问题。

(2)次生环境问题 造成①地区环境问题的主要原因:采育失调,毁林开荒,过度砍伐,森林火灾,居民生活用柴等。造成②地区环境问题的主要原因:过度放牧,开垦耕地,使草场破坏严重,甚至导致土地荒漠化。

(3)森林资源破坏导致生态环境恶化,风沙、旱涝等自然灾害频繁发生,同时还导致珍稀动植物濒临灭绝,物种减少。

4.2010年联合国德班气候会议于11月28日到12月9日在南非德班举行。世界许多国家共同探讨如何面对全球气候变暖这一严峻课题。应对气候变化,节能减排,发展低碳经济成为人类正确处理人与自然关系的必然趋势。完成下列问题。(7分)

材料1:部分国家温室气体排放量比较。

材料2:我国单位GDP能耗的变化状况。

(1)近年来,某些国家指责中国排放了过多的温室气体,加剧了全球变暖,并要求我国承担更多的限排义务。依据以上材料并结合可持续发展的相关理论驳斥上述观点。

(2)读材料2,分析我国在节能减排,发展低碳经济方面取得的成绩,并分析说明我们还需从哪些方面做出努力?

解析:本题结合热点考查全球气候变暖对地理环境和社会经济影响及解决措施。

答案:(1)我国人均温室气体排放量远低于美国等西方发达国家。我国处于可持续发展的初级阶段,而发达国家处于可持续发展的高级阶段,在环境保护方面应该承担更多的责任与义务。

(2)降低单位产值能耗,提高了能源利用率。调整经济结构,大力发展高新技术产业和第三产业,适当限制高污染高能耗产业的发展;调整能源消费结构,大力开发清洁能源和新能源,提高清洁能源所占的比重。

5.读图,完成下列问题。(10分)

世界部分地区环境问题分布图

(1)图中①、③、⑤所反映的环境问题分别是__________、__________、__________。

(2)图中②所示环境问题的污染源主要来自________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

在我国,这类环境问题主要出现在________地区。

(3)图中④所反映的环境问题在西欧和日本影响表现不明显,试分析其原因。

解析:根据各种环境问题的地域性特征,可以判断①②③④⑤依次是沙漠化、酸雨、原始森林破坏、水土流失和海洋污染。在欧洲形成酸雨的酸性气体随西风飘散,源自于欧洲大量的生产生活排放;我国则在南方有色金属冶炼地点较为突出。西欧降水较为均匀、地形平坦,以及土地压力不大、畜牧业为主要农业产业,所以水土流失不明显;在日本是极高的森林覆盖率为土石提供了庇护。

答案:(1)沙漠化 原始森林破坏 海洋污染

(2)工业废气、汽车排放废气、家庭炉灶废气 南方

(3)西欧:地势平坦,降水均匀(植被覆盖率高);

日本:植被覆盖率高。

6.下图为中国生态环境脆弱地区图,读图回答下列问题。(12分)

(1)针对图中A、B两地区发生的生态环境问题,选择正确选项填在代表A、B两地人地关系的关联图中。

①土地荒漠化 ②水土流失加剧 ③过度放牧,过度垦殖等 ④轮荒、开矿等破坏植被

(2)由上题举例说明人口增长是导致生态恶化的重要原因。

(3)图中山东省的生态脆弱区多沿黄河分布,试从自然和社会经济因素的角度分析原因。

解析:由图可知A地处我国内蒙古高原东部的农牧过渡地带,其生态问题表现为土地荒漠化,除自然原因外,人类活动中的过度放牧、过度垦殖等是主要原因;而B位于黄土高原,水土流失严重。以黄土高原的水土流失为例,由于人口增长导致人均耕地减少,加之生产力水平低,耕作方式落后,导致植被破坏,因此水土流失加剧,从而使农业生态环境恶化。山东段黄河属地上河,易决堤改道,加之人口众多,农业生产活动不合理导致旱涝、风沙、盐碱加剧。

答案:(1)自左向右:A:① B:② A:③ B:④

(2)黄土高原地区生产力水平落后,土地承载力有限,由于人口增长导致人均耕地减少,人地矛盾突出,加之采取轮荒等不合理的生产方式导致植被破坏,使水土流失加剧,使生态环境日趋恶化。

(3)自然原因:位于黄河下游“地上河”段,易泛滥成灾 。

社会经济原因:人口众多,农业生产不合理导致旱涝、风沙、盐碱加剧。

7.(2012·深圳六校联考)读全国主要流域水土流失治理情况图,回答以下问题。(10分)

(1)长江流域水土流失面积最大的原因是________。

(2)松花江和珠江流域水土流失面积较小的共同原因是____________。

(3)与松花江流域相比,黄河流域水土流失更为严重的原因是

________________________________________________________________________。

(4)水土流失加剧洪涝灾害的原因是

________________________________________________________________________。

这体现了地理环境的________特征。

解析:本题考查水土流失的原因及危害。第(1)题,长江流域水土流失的原因有自然因素,长江流域支流多,流域面积广,降水量大而集中,径流量大,水土流失严重;也有人为因素,人为植被的破坏加剧了水土流失。第(2)题,松花江和珠江流域水土流失面积小是因为这两个地区的植被覆盖率高于其他地区,植被起到涵养水源,保持水土的作用。第(3)题,黄河流域水土流失严重的原因是当地植被覆盖率低,黄土的特性(土质疏松,直立性)再加上降水集中多暴雨等。第(4)题,水土流失会使河流含沙量增加,河床淤积抬高,蓄洪、泄洪能力减弱,湖泊、水库淤积,也使防洪标准降低,这体现地理环境的整体性。

答案:(1)长江流域面积广;地处湿润气候区,降水量大且暴雨集中;植被破坏严重

(2)植被覆盖率较高

(3)黄河流域大部分地区土质疏松,植被覆盖率较低

(4)水土流失导致河流含沙量增大,河床淤积,蓄洪泄洪能力减弱;湖泊淤积,调蓄径流能力减弱;水库淤积,降低水库防洪标准 整体性

8.读“我国化石燃料在产生相等能量的情况下,排放的主要污染物数量差异示意图”,分析回答下列问题。(9分)

(1)图示污染物中,能够形成酸雨的是________,酸雨对环境产生的主要危害有________________________________________________________________________。

(2)化石燃料燃烧排放的主要气体中,还有一种主要气体图中没有显示,这种气体是________,这种气体的排放对环境能够产生哪些影响?

(3)我国是一个以煤炭为主要能源的国家,大气中60%的灰分、87%的SO2、67%的NO2均来自煤炭的燃烧。为减轻大气污染,保持经济的可持续发展,请提出合理化建议。

解析:本题全面考查了人类在使用化石燃料时产生的环境问题以及带来的影响,我国在今后能源利用中如何趋利避害。因此解题过程中要紧扣教材,即可解答。

答案:(1)SO2、NO2 酸雨使草木枯萎,湖泊酸化,良田变荒漠、建筑遭到腐蚀

(2)CO2 CO2可以作为绿色植物原料,促进植物生长,使大气增温,造成温室效应。

(3)①推广洁净煤技术,减少污染物的排放;②调整能源结构,大力开发水能、太阳能、风能等洁净能源。

9.读下图,完成下列问题。(14分)

(1)将正确选项的代号字母填入图中对应的空白框内(每个字母限填一次)。

a.臭氧层空洞 b.全球变暖

c.酸雨 d.森林锐减

(2)导致全球性环境问题的主要原因是

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(3)减轻全球性环境问题的主要措施有

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

解析:从给出的材料来看,对环境恶化原因的分析,应该首先分为自然原因和人为原因两个大的方面。人类在消耗矿物燃料的同时排放了大量氟氯烃、硫氧化物和氮氧化物、二氧化碳,分别造成了臭氧层空洞、酸雨、全球变暖等环境问题,人类滥伐森林会造成森林锐减。减轻环境问题的措施,应针对形成原因中的人为因素,可以有较大的发挥余地。

答案:(1)如下图所示:

(2)人口的增长,经济活动的增加,以及传统发展方式下资源利用不合理,过度消耗,向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力

(3)控制人口数量;资源的合理开发和利用;清洁生产;加强环境保护和污染治理;改变传统发展方式,走可持续发展道路;加强国际协作

10.读“我国部分地区图”和材料,回答下列问题。(9分)

材料:近年来,图示地区甲、乙河流域“水多、水少、水脏、水浑”四大问题日益突出,严重制约地区经济发展。“水多、水少”指旱涝灾害频繁,“水脏、水浑”则与污染和水土流失密切相关。据统计,图中A省现已有水土流失面积达2.64万平方千米,占该省总面积的19%,主要集中在A省西部和南部地区。这些地区由于人多地少,毁林开荒和陡坡种植现象普遍。据不完全统计,A省现有坡耕地约54万公顷,其中坡度在25°以上的约有11.7万公顷。

(1)试说明A省西部和南部地区水土流失严重的原因。

(2)水土流失严重地区现状多是人多地少、生活贫困。从生态建设角度看,应采取哪些措施遏制水土流失的加剧?

(3)从农业的可持续发展角度看,水土流失严重地区应如何因地制宜,提高经济效益,带动地区脱贫致富?

解析:第(1)题,A省为安徽省,其西部和南部分别为属于淮河流域和长江流域的低山丘陵区。这些地区水土流失严重的原因应从地形、降水及植被(破坏)等方面考虑。 第(2)题,水土流失严重的原因往往就是由人多地少、生活贫困而导致的过度开垦和过度樵采。所以,在这些地区要注意退耕还林和在缓坡修筑梯田。第(3)题,从农业的角度来看,水土流失严重的地区往往是农业结构不合理,种植业所占的比重过大。所以,在这些地区要注意调整农业结构,因地制宜,发展立体农业、生态农业。

答案:(1)地形:丘陵山地地区,地势起伏大。降水:山地对暖湿气流有抬升作用,降水量和降水强度大。植被:自然植被遭到破坏(毁林开荒和陡坡种植等),覆盖率降低,地表裸露。

(2)退耕还林,制止陡坡开荒;在缓坡处修建梯田等(或将坡度在25°以上的坡耕地退耕还林;对坡度在25°以下的坡耕地实施“坡改梯”或生物保护措施)。

(3)调整农业结构,发展农、林、牧、渔等多种经营。山区应按照农作物的生态适应性,发展立体农业。