第一章 自然灾害概述 章末归纳提升(含解析)

文档属性

| 名称 | 第一章 自然灾害概述 章末归纳提升(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 512.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2017-12-19 15:27:52 | ||

图片预览

文档简介

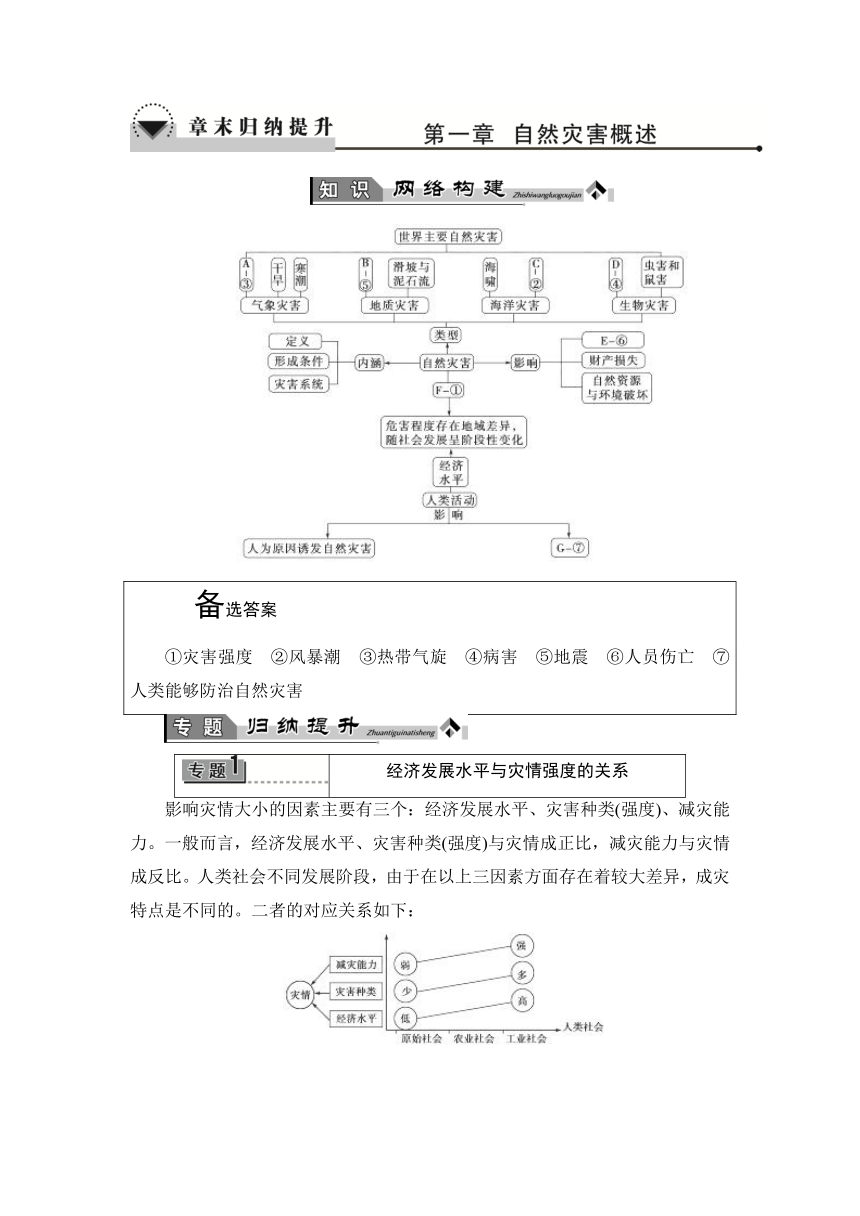

备选答案

①灾害强度 ②风暴潮 ③热带气旋 ④病害 ⑤地震 ⑥人员伤亡 ⑦人类能够防治自然灾害

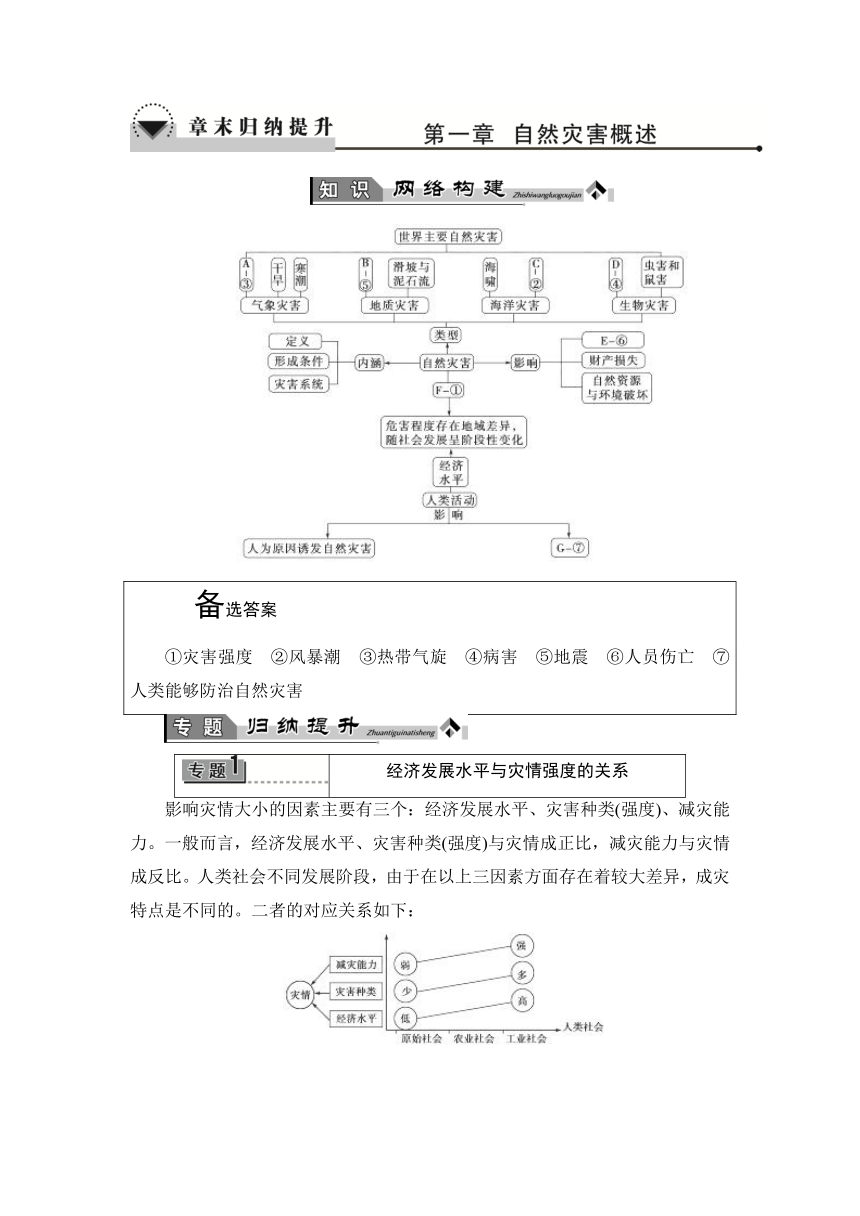

经济发展水平与灾情强度的关系

影响灾情大小的因素主要有三个:经济发展水平、灾害种类(强度)、减灾能力。一般而言,经济发展水平、灾害种类(强度)与灾情成正比,减灾能力与灾情成反比。人类社会不同发展阶段,由于在以上三因素方面存在着较大差异,成灾特点是不同的。二者的对应关系如下:

人类社会发展阶段

原始社会

农业社会

工业社会

社会经济发展水平

人口、财产密度低

经济有所发展,人口相对集中

人口、财产高度集中,资产密度大

减灾能力

抗灾能力极弱

抗灾能力不高

抗灾能力提高,灾后恢复加快

灾情

人员伤亡

人员伤亡,财产损失

巨灾伤亡人口多,普通灾害伤亡人口减少,财产损失巨大

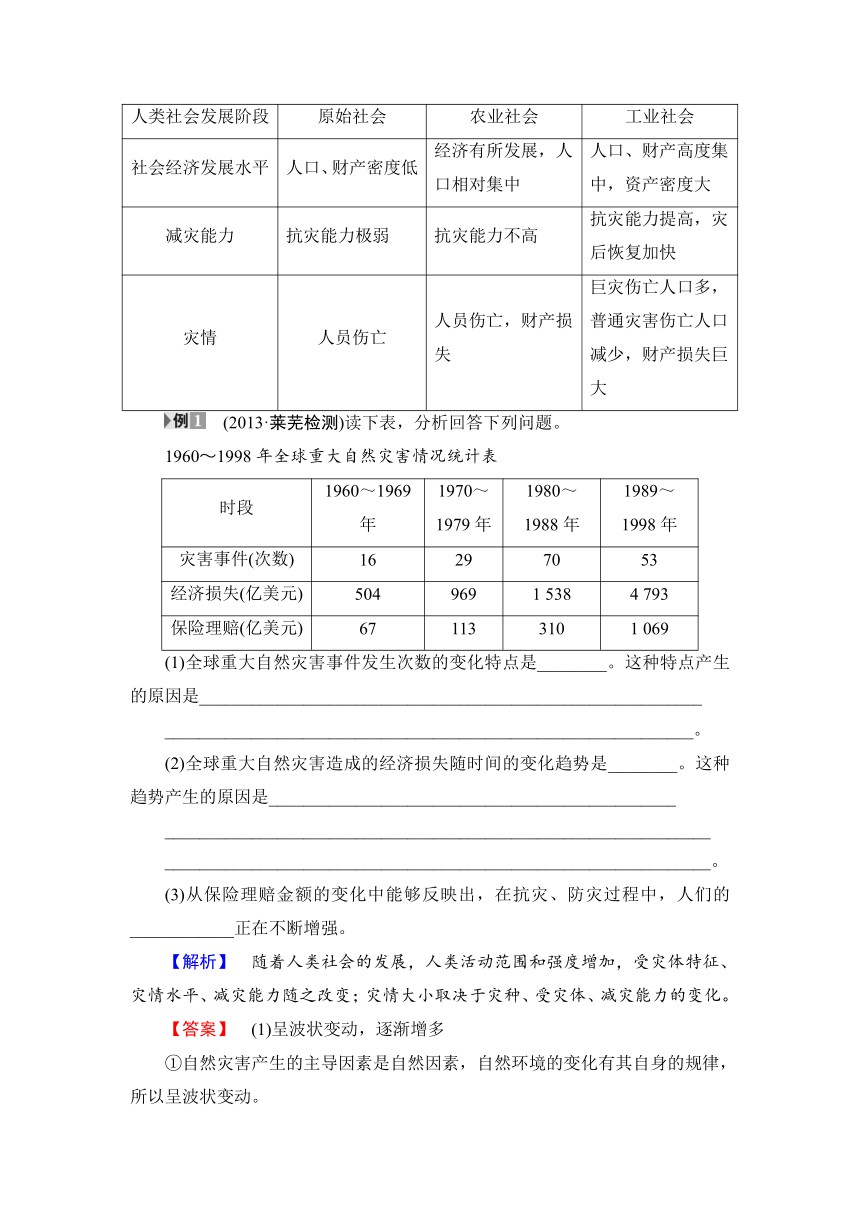

(2013·莱芜检测)读下表,分析回答下列问题。

1960~1998年全球重大自然灾害情况统计表

时段

1960~1969年

1970~1979年

1980~1988年

1989~1998年

灾害事件(次数)

16

29

70

53

经济损失(亿美元)

504

969

1 538

4 793

保险理赔(亿美元)

67

113

310

1 069

(1)全球重大自然灾害事件发生次数的变化特点是________。这种特点产生的原因是__________________________________________________________

_____________________________________________________________。

(2)全球重大自然灾害造成的经济损失随时间的变化趋势是________。这种趋势产生的原因是_______________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________。

(3)从保险理赔金额的变化中能够反映出,在抗灾、防灾过程中,人们的____________正在不断增强。

【解析】 随着人类社会的发展,人类活动范围和强度增加,受灾体特征、灾情水平、减灾能力随之改变;灾情大小取决于灾种、受灾体、减灾能力的变化。

【答案】 (1)呈波状变动,逐渐增多

①自然灾害产生的主导因素是自然因素,自然环境的变化有其自身的规律,所以呈波状变动。

②人类活动能诱发自然灾害,加重灾害的危害程度。随着社会生产力的发展,人类对环境的影响越来越深刻,所以灾害发生次数有增加的趋势

(2)逐渐上升(或越来越重等) 社会经济的发展使人口密度、社会财富密度不断增大

(3)防灾意识和社会救助能力

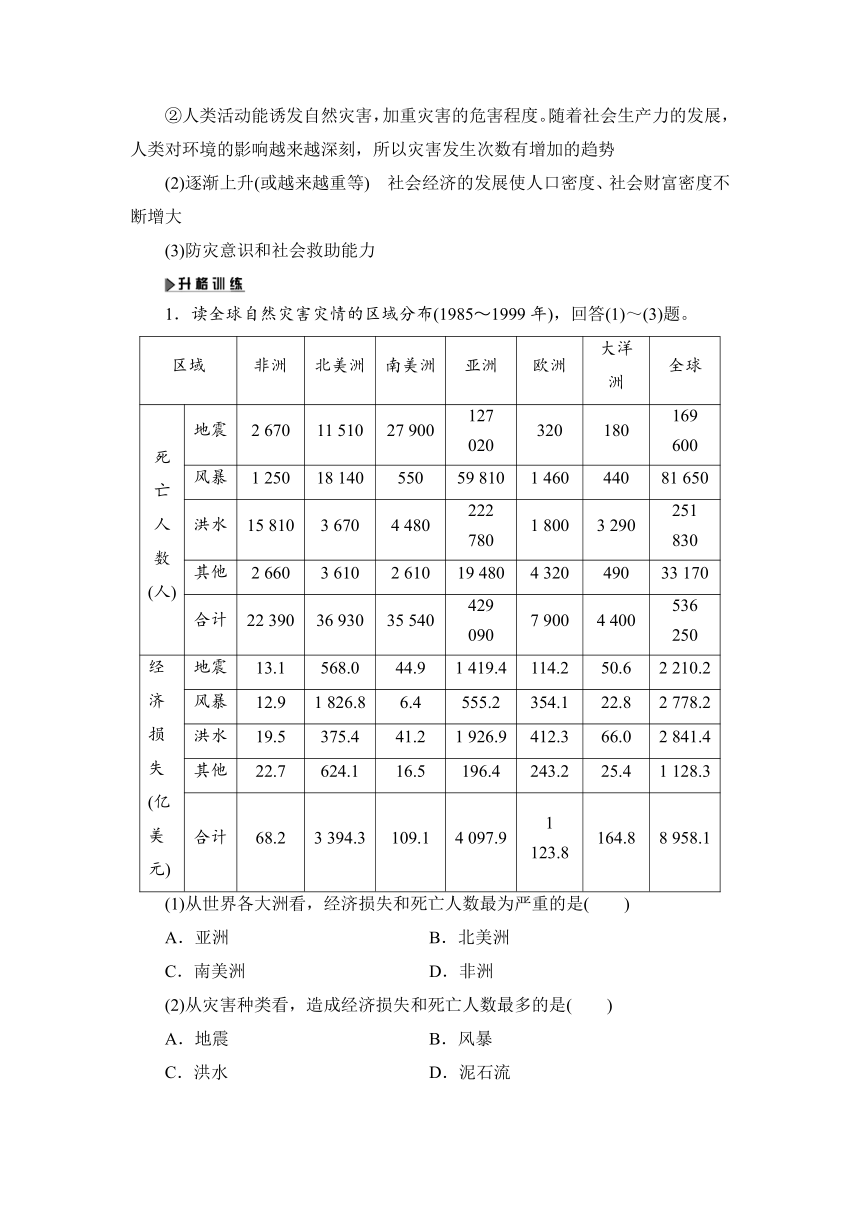

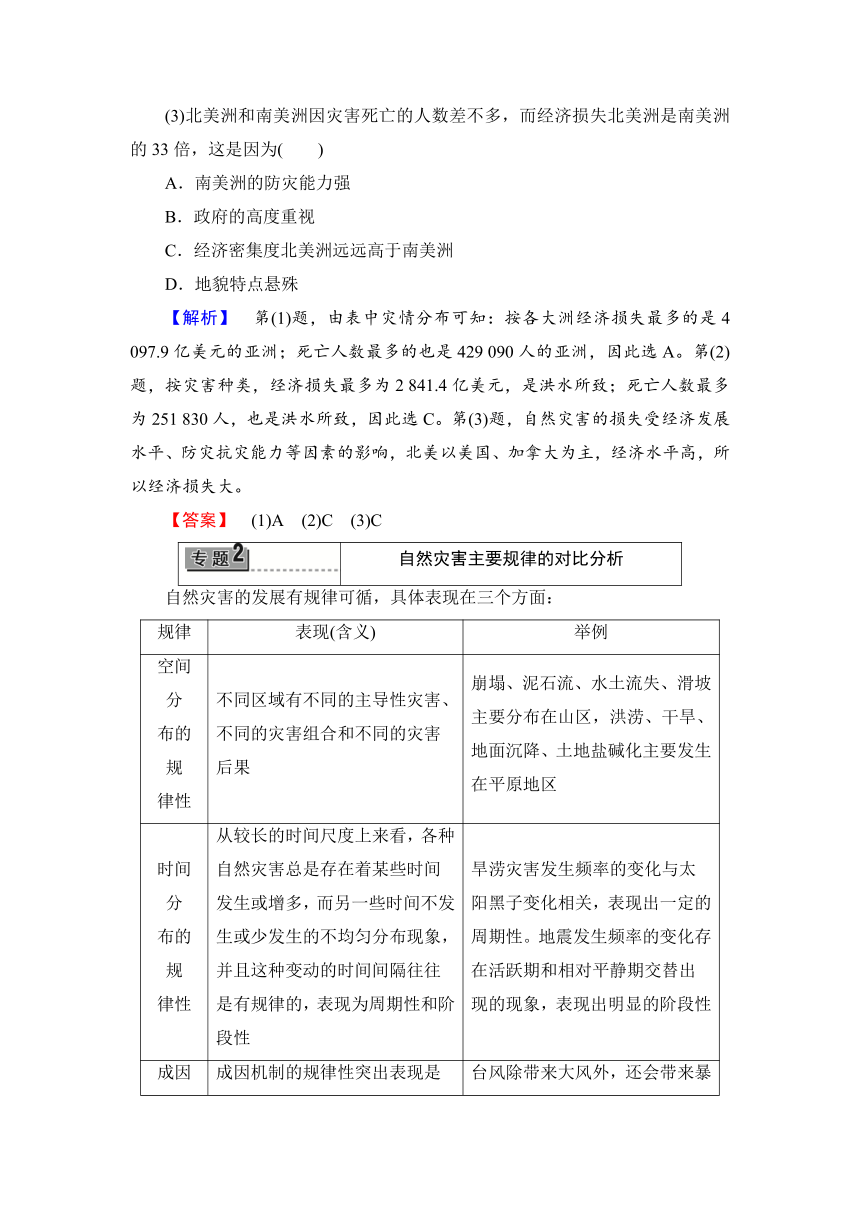

1.读全球自然灾害灾情的区域分布(1985~1999年),回答(1)~(3)题。

区域

非洲

北美洲

南美洲

亚洲

欧洲

大洋洲

全球

死亡

人数

(人)

地震

2 670

11 510

27 900

127 020

320

180

169 600

风暴

1 250

18 140

550

59 810

1 460

440

81 650

洪水

15 810

3 670

4 480

222 780

1 800

3 290

251 830

其他

2 660

3 610

2 610

19 480

4 320

490

33 170

合计

22 390

36 930

35 540

429 090

7 900

4 400

536 250

经济

损失

(亿美

元)

地震

13.1

568.0

44.9

1 419.4

114.2

50.6

2 210.2

风暴

12.9

1 826.8

6.4

555.2

354.1

22.8

2 778.2

洪水

19.5

375.4

41.2

1 926.9

412.3

66.0

2 841.4

其他

22.7

624.1

16.5

196.4

243.2

25.4

1 128.3

合计

68.2

3 394.3

109.1

4 097.9

1 123.8

164.8

8 958.1

(1)从世界各大洲看,经济损失和死亡人数最为严重的是( )

A.亚洲 B.北美洲

C.南美洲 D.非洲

(2)从灾害种类看,造成经济损失和死亡人数最多的是( )

A.地震 B.风暴

C.洪水 D.泥石流

(3)北美洲和南美洲因灾害死亡的人数差不多,而经济损失北美洲是南美洲的33倍,这是因为( )

A.南美洲的防灾能力强

B.政府的高度重视

C.经济密集度北美洲远远高于南美洲

D.地貌特点悬殊

【解析】 第(1)题,由表中灾情分布可知:按各大洲经济损失最多的是4 097.9亿美元的亚洲;死亡人数最多的也是429 090人的亚洲,因此选A。第(2)题,按灾害种类,经济损失最多为2 841.4亿美元,是洪水所致;死亡人数最多为251 830人,也是洪水所致,因此选C。第(3)题,自然灾害的损失受经济发展水平、防灾抗灾能力等因素的影响,北美以美国、加拿大为主,经济水平高,所以经济损失大。

【答案】 (1)A (2)C (3)C

自然灾害主要规律的对比分析

自然灾害的发展有规律可循,具体表现在三个方面:

规律

表现(含义)

举例

空间分

布的规

律性

不同区域有不同的主导性灾害、不同的灾害组合和不同的灾害后果

崩塌、泥石流、水土流失、滑坡主要分布在山区,洪涝、干旱、地面沉降、土地盐碱化主要发生在平原地区

时间分

布的规

律性

从较长的时间尺度上来看,各种自然灾害总是存在着某些时间发生或增多,而另一些时间不发生或少发生的不均匀分布现象,并且这种变动的时间间隔往往是有规律的,表现为周期性和阶段性

旱涝灾害发生频率的变化与太阳黑子变化相关,表现出一定的周期性。地震发生频率的变化存在活跃期和相对平静期交替出现的现象,表现出明显的阶段性

成因机

制的规

律性

成因机制的规律性突出表现是“灾害链”现象,即许多自然灾害,特别是强度较大的自然灾害,在它们的发生和发展过程中常常诱发一系列次生灾害

台风除带来大风外,还会带来暴雨,暴雨易引起洪水和水土流失,暴雨和洪水引发泥石流和滑坡,滑坡和泥石流又可阻塞河流,破坏堤坝,并造成洪涝灾害,洪涝灾害还可能引发病虫害和人畜瘟疫等灾害

(2016·全国乙卷)古乡沟位于青藏高原东南部,上游地区有6条冰川,沟谷有厚度达300多米的堆积物。中游河谷狭窄。冰川末端伸入森林带。每年夏秋季常有冰川泥石流爆发,其破坏力在世界上是罕见的。

分析古乡沟夏秋季节冰川泥石流破坏力巨大的原因。

【解析】 古乡沟夏秋季节冰川泥石流破坏力巨大的原因分析,要抓住“夏秋”“沟谷有厚度达300多米的堆积物”“河谷狭窄”等关键信息。“夏秋”——气温高,冰川融水多,西南季风影响大,降水多,形成泥石流的水源特别丰富;“沟谷有厚度达300多米的堆积物”——泥石流物质来源丰富;“河谷狭窄”——流速快,泥石流能量集中;冰川末端伸入森林带——落差大。

【答案】 深厚的松散堆积物提供了异常丰富的物质条件;夏秋气温高,冰川强烈消融,此时降水较为丰沛,冰川融水与降水叠加,提供了极为丰沛的水源;狭窄的河谷,巨大的落差,积累了巨大的能量。

2.一些自然灾害相互关联,往往有群发性的特点。在西太平洋副热带高压位置偏南势力较弱的年份(东南季风势力较弱),可能出现多种自然灾害。据此回答(1)~(2)题。

(1)我国北方地区此时可能出现的自然灾害是( )

A.干旱 B.洪涝

C.寒潮 D.台风

(2)与我国北方出现的上述自然灾害相关联,可能引发的自然灾害是( )

①森林火灾 ②水土流失 ③泥石流 ④蝗灾 ⑤滑坡 ⑥沙尘暴

A.①②③ B.①④⑥

C.④⑤⑥ D.②③⑤

【解析】 第(1)题,我国属于季风气候,季风的强弱和西太平洋副高势力的强弱有关,如果西太平洋副高势力较弱,会造成北旱南涝,反之则出现北涝南旱。第(2)题,旱灾容易引发森林火灾、蝗灾、地面干燥,引发沙尘暴,而滑坡、泥石流、水土流失往往和降水相联系。

【答案】 (1)A (2)B

综合检测(一)

(满分:100分,时间:45分钟)

一、选择题(每小题6分,共60分)

中国新闻网2011年6月17日报道 连日来的强降水促使贵州、湖南等地出现罕见的旱涝急转,据不完全统计,洪涝已造成望谟县14人死亡,35人失踪,农作物受灾面积5 500公顷,洪水冲走轿车30余辆、摩托车500余辆,各地都有不同程度的损失。据此完成1~3题。

1.材料中的灾害( )

A.属人为灾害

B.致灾因子是纯自然作用

C.致灾因子是由人类活动所诱发的自然作用

D.是战争造成的

2.材料中的灾害造成的主要影响是( )

A.人员伤亡 B.财产损失

C.自然资源毁灭 D.环境受到污染

3.下列不属于造成自然灾害的原因的是( )

A.自然作用

B.人类活动

C.自然作用和人类活动叠加

D.人类和人类社会

【解析】 本题组以时事材料为背景,考查自然灾害的成因和基本构成要素。材料中的灾害是由强降水造成的,其致灾因子为纯自然作用,主要造成的影响是财产损失,对于自然灾害的致灾因子可以是纯自然作用,也可以是人类活动所诱发的自然作用。

【答案】 1.B 2.B 3.D

4.关于下图中该地地理特征的叙述,可能的是 ( )

①地形崎岖

②全年降水丰富,年际变化大

③地表基岩广布

④地表岩石破碎,松散碎屑物多

A.①② B.②③

C.①④ D.③④

【解析】 滑坡、泥石流都发生在山区,读图可知该地7月份前后,滑坡、泥石流成灾频次都很高,说明该地降水季节变化大,地表岩石破碎,松散碎屑物多。

【答案】 C

5.下列现象属于自然灾害直接造成的损失是( )

A.人体伤残、死亡的生理伤害

B.造成恐慌、忧愁、痛苦等人的心理伤害

C.导致商贸金融、物资生产流通的损失

D.对道路、机场等破坏造成交通营运损失

【解析】 自然灾害的损失包括直接损害和间接损害,其直接损害包括人体伤残、死亡等生理伤害,也包括财产损害,而人体的心理伤害和由一损害导致另一个损害时,其为间接损害。

【答案】 A

(2016·济南质检)下图是某城市建设前后水量平衡示意图。读图,回答6~7题。

6.城市建设导致了当地( )

A.地下水位上升

B.地面径流汇集速度减慢

C.蒸发量增加

D.汛期洪峰流量加大

7.城市建设后地面径流发生变化的主要原因是 ( )

A.生活用水量增加 B.植被覆盖率增加

C.降水下渗量减少 D.城市热岛效应

【解析】 本题组考查人类活动对自然灾害的影响。第6题,城市建设后,降水下渗减少,地下水有减少的可能;地表径流缺乏了植被的阻挡、吸收等作用,地表径流会迅速汇集起来而流出本城市;也正是如此,降水最多的汛期洪峰流量会增大;城市各种土地的含水少,可提供蒸发的水量少,所以蒸发量也小。第7题,城市建设后,自然土地地面多数变成了水泥或各种地砖地面,阻止了地表水的下渗,才使得地表径流的数量增大,流动速度加快,降水转化为地表径流的过程缩短。

【答案】 6.D 7.C

8.环太平洋地带灾害集中的原因是( )

①位于板块交界处,多火山、地震

②地势高差大,地形复杂,多山地地质灾害

③沿海地带多水文灾害

④暴雨集中,滑坡时有发生

A.①② B.③④

C.②④ D.①③

【解析】 环太平洋灾害带正处于太平洋板块的边缘地带,与环太平洋火山地震带吻合,多火山、地震灾害。环太平洋灾害带又位于海陆交接处,受海洋灾害影响大,多风暴潮、海啸。

【答案】 D

商报北京消息:5月的乌拉特草原黄褐色的地表上,放眼望去到处都是令人触目惊心的鼠洞。据内蒙古自治区草原工作站统计,全区草原鼠害危害面积9 821.68万亩,其中严重危害面积4 245.96万亩。据此回答9~10题。

9.下列有关鼠害的危害,说法不正确的是 ( )

A.传播疾病,危害人体健康

B.危及水库和防洪大堤的安全

C.破坏森林,有“不冒烟的森林火灾”之称

D.造成农作物减产

10.鼠害对我国农业生产已造成很大威胁,我们应加强灭鼠保粮工作,下列措施中最科学的是( )

A.加大毒鼠强的投放力度

B.人人参与,捕捉老鼠

C.将地面硬化,让其无藏身之地

D.生态灭鼠,保护和饲养老鼠的天敌

【解析】 第9题,鼠害的危害不仅是糟蹋粮食、造成农作物减产、破坏森林和草场、危及水库和防洪大堤的安全,而且会传播疾病,危害人体健康。森林病虫害对我国林业发展造成了严重的危害,有“不冒烟的森林火灾”之称。第10题,灭鼠工作应该采取有利于生态保护的措施,A项会使鼠类抗药性增强,同时会杀灭其天敌。B项单靠人力捕捉远远不够,C项不利于生态保护。

【答案】 9.C 10.D

二、综合题(共40分)

11.(2016·福建三明5月)读图回答下列问题。(12分)

2012年9月7日,云南省彝良县与贵州省咸宁彝族回族苗族自治县交界地区连续发生里氏5.7级(震源深度14千米)和5.6级(震源深度10千米)的地震。震中附近人口密度为每平方千米205人。地震造成严重的人员伤亡和财产损失。震后,连续多日的阴雨天气和多地发生滑坡,严重影响救援工作的顺利开展。

(1)据材料分析,此次地震震级不高但破坏性大的原因。

(2)简述为减小地震灾害带来的损失应采取的措施。

【解析】 第(1)题,影响地震破坏性大小的因素有:自然因素(震级、震中距、震源深度、地质构造等)、社会经济因素(建筑物、人口城市分布、经济发达程度、抗震措施等),结合材料中信息分析即可;第(2)题,减小地震灾害的损失,可从提高建筑物抗震能力、增强人们的防灾意识和能力等方面入手分析。

【答案】 (1)①震源浅,两次地震产生叠加影响;②建筑物抗震强度低;③震中附近人口密度较大。

(2)加强监测预警及人们的防灾减灾意识;提高建筑物的抗震强度;地震发生后,迅速制定救援方案应对。(其他合理答案可酌情给分)

12.(2016·济宁调研)阅读材料,回答下列问题。(28分)

材料一 中新网2010年5月7日电 近日,中国多省市遭遇暴风雨,广东、湖南、江西、贵州、重庆等地出现了强降水,并引发洪涝。截至目前,这次灾害已造成255万人受灾,农作物受灾100千公顷,因灾死亡65人,失踪14人,倒塌房屋0.99万间。

材料二 2007年7月我国主要自然灾害事件相关资料图

(1)简述我国夏季分布最广泛的灾害类型及其形成原因。

(2)根据图文信息,概括描述2007年7月我国气象灾害的发生特点。

(3)2010年5月,重庆发生风雹、暴雨后遭受了严重洪水灾害,造成了巨大损失。根据所学知识分析近年来城市洪水危害不断加剧的原因是什么?

(4)从位置和降水因素,分析淮河流域洪涝灾害严重的原因。除上述两个因素外,你认为还可以从哪些方面探究淮河流域洪灾频发的原因。

【解析】 第(1)题,结合材料二及我国气候特点分析可知,受季风气候及强对流天气影响,我国夏季降水集中,多暴雨灾害。第(2)题,从图中我国气象灾害类型及分布和灾情统计可知,我国气象灾害类型多,灾情严重。第(3)题,城市洪水灾害加剧,主要是城市化加快后,地面性状发生了改变,硬化面积加大,地表水的下渗量减少,导致地表径流量加大。第(4)题,洪涝灾害频发的原因主要从地形、气候、流域水文水系特征、植被状况及人为因素等方面分析。

【答案】 (1)灾害类型:暴雨。

成因:我国地处东亚季风区,受夏季风影响,夏季降水集中易形成暴雨灾害;夏季气温高,大气对流强,易形成暴雨天气。

(2)灾害类型多、分布地区广;发生频率高、具有关联性;生命、财产损失重等。

(3)城市化进程加快,地面硬化面积扩大,暴雨发生时下渗减少,地表径流加剧。

(4)淮河流域地处我国南北过渡地带,具有北方暴雨集中、降水变率大和南方暴雨历时长、强度大的特点。还可以从地形特征、水系特征、植被状况、人文状况、人类活动等方面分析。