2.5 中国自然灾害的地域差异 教案

图片预览

文档简介

2.5 中国自然灾害的地域差异 教案 中国版选修5

(教师用书独具)

●课标要求

1.比较同一自然灾害造成危害程度的地域差异。

2.结合实例,说明我国自然灾害多发区的自然环境特点。

●课标解读

1.回顾所学知识,总结我国主要自然灾害类型的地域差异。

2.结合实例,指导学生学会分析我国主要自然灾害类型的地域差异的原因。

3.运用案例,对比分析同一自然灾害在不同区域造成危害的差异及成因。

4.引导学生了解我国六大自然灾害区的划分依据及各自的范围、主要灾害。

●新课导入建议

1976年7月28日在中国河北省唐山、丰南一带发生了强度里氏7.8级(矩震级7.5级),整个唐山市顷刻间夷为平地,全市交通、通讯、供水、供电中断。唐山地震没有小规模前震,而且发生于凌晨人们熟睡之时,使得绝大部分人毫无防备,造成24.2万人死亡,重伤16.4万人,名列20世纪世界地震史死亡人数第一。 而距唐山才110多千米的河北青龙满族自治县,由于在震前向群众宣传、普及了有关预测、预防地震,以及震后自救等方面的知识,创造了该县在唐山地震时无一人伤亡的奇迹。说明了同一种自然灾害造成的危害程度会出现地域差异。利用以上材料引入新课。

●教学流程设计

课前预习安排:看教材P49~50填写【课前自主导学】中的知识1“自然灾害的地域差异”,并完成【思考交流】1;看教材P50~53填写【课前自主导学】中的知识2“自然灾害分区”,并完成【思考交流】2。?步骤1:导入新课。?步骤2:教师提问、检查预习效果。?步骤3:师生互动完成“探究1”。?步骤4:教师通过【例1】及【图表活动解读】中的【图表应用】学习“自然灾害的地域差异”内容。

?

先由步骤7:学生总结本课时学习的主要知识,然后对照【课堂小结】明确掌握已学的内容。安排学生课下完成【课后知能检测】。?步骤6:教师通过【例2】学习分析“自然灾害分区”的知识。?步骤5:师生互动完成“探究2”。

课 标 解 读

重 点 难 点

1.了解我国自然灾害种类、强度、破坏程度的地域差异。

2.了解我国六大自然灾害区的划分依据,以及每个灾害区的范围和主要灾害。

3.运用地图、指出我国主要自然灾害的区域分布。

我国自然灾害种类、强度、破坏程度的地域差异。(重点)

我国六大自然灾害区的划分依据,以及每个灾害区的范围和主要灾害。(难点)

自然灾害的地域差异

1.灾害地域差异

灾害

分布

地震灾害

105°E以西、华北及沿海地区及岛屿

洪涝灾害

大江、大河中下游平原

气象灾害(旱灾)

以西北、华北、华南、东北中部和西南的东南最严重

海洋灾害

以东海海域最突出

地质灾害

主要发生在地势第二阶梯,特别是一、

二阶梯和二、三阶梯的过渡地带

2. 灾害危害程度的差异

(1)影响因素:自然灾害活动强度、人口和受灾财产等承灾体的类型、价值及其时空分布等。

(2)地域特点:东部省区损失大,中部省区居中,西部省区较小。西部地区自然灾害的直接危害较轻,但引发的资源、环境破坏效应最为显著。

1.强度相当的同一种自然灾害造成的危害程度是否相同?

【提示】 强度相当的同一种自然灾害由于发生在不同的地点和不同的时间,其危害程度可能大不相同。一方面,不同地区、不同时间的自然地理背景不同;另一方面,各地区的人口密度、经济密集度、防灾减灾能力也不同。

自然灾害分区

根据中国孕灾环境主要自然灾害的种类组合以及灾情时空分布特点,可将我国划分为六个灾害区:海洋灾害区、东南沿海灾害区、东部灾害区、中部灾害区、西北灾害区、青藏高原灾害区。

2.西部地区自然灾害为什么具有更大的风险?

【提示】 (1)从孕灾环境看:西部地区气候以干旱、半干旱为主,地形以高原、山地、盆地为主,植被稀少,生态环境脆弱。(2)从受灾体看:西部草原面积广阔,以畜牧业为主,经营粗放,靠天养畜,载畜量小。科技水平、经济水平差,抵御灾害的能力差。

自然灾害的地域差异

【问题导思】

1.华北平原主要的自然灾害有哪些?

【提示】 华北平原主要的自然灾害有:洪涝、旱灾、地震、虫害等。

2.中国自然灾害直接经济损失程度的地域分布特点是什么?

【提示】 从东部向西部损失由大到小。

3.西部地区自然灾害的直接危害较轻,但引发的资源、环境破坏效应却最为显著,为什么?

【提示】 西部地区生态环境比较脆弱。

我国主要自然灾害的地域分布及原因

多发区

原因

旱灾

黄淮海平原、东北平原

季节降水和年际降水的时空分布不均衡

洪涝

长江中下游平原、黄淮海平原

受夏季风的影响大,受夏威夷高压势力的大小、雨带进退快慢的影响

地震

台湾省以及华北、西北、西南地区

台湾位于亚欧板块与太平洋板块交界处;西南位于地中海—喜马拉雅地震带上;华北、华东位于环太平洋地震带

滑坡、泥石流

西南地区

西南地区地形崎岖,地质构造复杂,岩石破碎、降水强度大、历时长

低温冷害

东北地区

纬度高、气温低,接近冬季风源地

台风

东南沿海地区

东部濒临太平洋

2.我国灾情的东、西部差异

名称

东部地区

西部地区

气候、地形

湿润、半湿润;平原、丘陵

干旱、半干旱;高原、山地

土地类型

耕地面积大

草原广阔

人 口

数量多,密度大

稀少

农业部门

种植业为主

畜牧业为主

牲畜业经营方式

舍饲、半舍饲,高密度养畜

靠天养畜

主要受灾灾种

洪涝、干旱、冷冻、风雹

雪灾、旱灾、虫灾

风险

农业灾害风险大

牧业灾害风险大

灾情表现

农作物受灾面积大

牲畜掉膘或死亡

我国农业灾情分布高效记忆

鲁豫冀川湘皖赣,成灾人口太集中;

鲁豫苏蒙青藏川,农业灾情最严重。

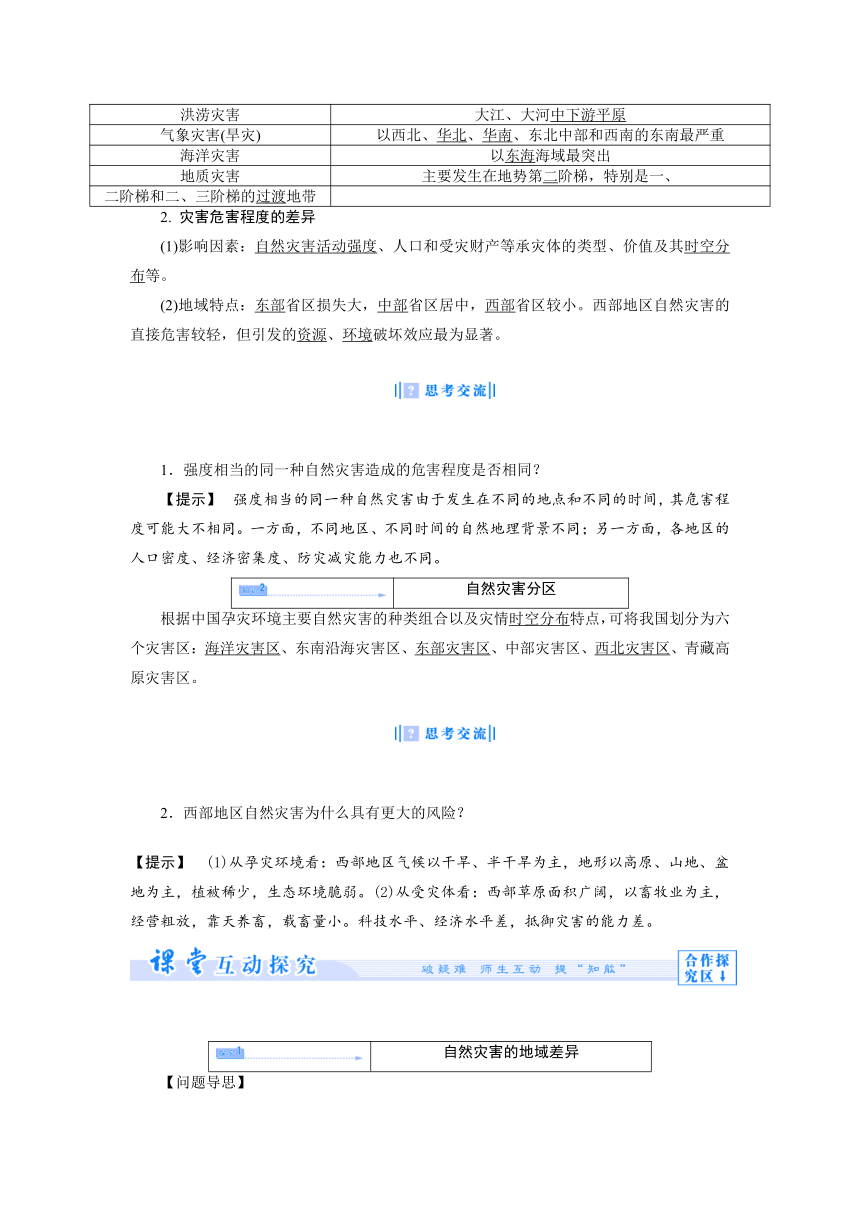

下图为中国自然灾害年均损失等值线图。读图,完成(1)~(2)题。

(1)图中东部数值比西部高,是因为( )

A.东部自然灾害种类比西部多

B.东部人口比西部多

C.东部单位面积上的经济产值比西部高

D.东部单位面积上的灾害数量比西部多

(2)关于图中四地的叙述,不正确的是( )

A.甲地春季常有旱灾

B.乙地夏季常有涝灾

C.丙地秋季常有台风

D.丁地冬季常有寒潮

【思路点拨】 根据影响我国东西灾害危害程度的因素分析第(1)题,自然灾害对财产的危害程度除了受自然灾害活动强度影响外,还与受灾财产的类型、价值及时空分布有关;根据我国自然灾害的地域差异等知识分析第(2)题。

【解析】 第(1)题,从图中自然灾害的年均损失等值线数值可以看出东部比西部高,这与不同地区经济发展水平密切相关。东部地区经济发展水平比西部地区高,因此单位面积上的经济产值比西部高。第(2)题,甲地为我国黄淮海平原地区,春季常有旱灾;乙地为我国江淮地区,夏季常发生涝灾;丙为我国东南丘陵地区,夏秋季节常有台风;丁地处于青藏高原地区,由于海拔较高,冬季很少受到寒潮的影响。

【答案】 (1)C (2)D

自然灾害分区

【问题导思】

1.我国东部灾害区的主要灾害及成因是什么?

【提示】 洪涝、干旱、病虫害、霜冻、地震。因为本区平原最集中,是许多大江大河的下游地区,农业发达,东北地区又接近冬季风的源地,华北地区位于我国地震带上。

2.我国哪个自然灾害区中滑坡、泥石流灾害严重,其地形有何特点?

【提示】 中部灾害区。滑坡、泥石流主要分布在西南地区,地形崎岖,地势起伏大,地质不稳定。

3.青藏高原区的主要灾种及成因是什么?

【提示】 主要以暴风雪、地震、冻寒为主。主要因为青藏高原海拔高,位于板块交界处。

灾害带

分布地区

主要灾害

危害对象

海洋灾害区

东部和南部海域

台风、风暴潮、赤潮

海洋渔业和石油平台、船舶、港口

东南沿海灾害区

连云港以南的东南沿海地区

台风、风暴潮、暴雨、洪涝、海水入侵

城市、港口、海水养殖

东部灾害区

第三级阶梯

洪涝、旱灾、病虫害

农业生产和城市

中部灾害区

青藏高原以东的第二级阶梯

暴雨、洪水、地震、滑坡、泥石流、土地退化

农业、工业、交通设施与建筑物

西北灾害区

新疆、甘肃、宁夏北部、内蒙古西部

地震、沙尘暴、霜冻、干旱、病虫害

城市建筑、畜牧业、农业

青藏高原灾害区

西藏、青海、四川西北部

暴风雪、地震、寒潮、冻害

畜牧业

分析自然灾害危害程度的高低的方法

人口和城镇密集、经济发达、社会财富密集度高的地区,灾害绝对损失严重,各项绝对指标高。相反,在人口和城镇稀少,经济不发达的地区,即使发生了强度较大的自然灾害,绝对损失也较低。灾害的相对损失与绝对损失不一样。在城市和经济发达地区,虽然灾害的绝对损失严重,但由于这些地区人口多,经济总量高,防灾减灾的基础雄厚,灾害对该地区的危害程度仍然较轻,所以相对损失较低。相反,在经济欠发达地区,由于人口较少,经济总量小,抗灾减灾的能力弱,经济发展基础薄弱,灾害对该地区的危害程度仍然较高,相对损失较大。

图1、2、3是我国部分灾害分布示意图,图4是我国自然灾害区划示意图,读图,回答下列问题。

图1 我国洪水灾害、风暴潮分布图2 我国干旱灾害分布

图3 我国热带气旋与台

风运行路线、泥石流灾害、 图4 我国自然灾害区划

水土流失严重地区分布

将下列自然灾害的字母代号填入第(1)、(2)小题的相应空格内。

A.洪水 B.风暴潮 C.干旱 D.水土流失 E.泥石流 F.台风

(1)图示的各自然灾害中,在我国分布地区最广的是________、________。在图4中,地区Ⅰ与地区Ⅲ共有的自然灾害是________(多项选择);在地区Ⅱ内________、________灾害的分布地区最广;与其他地区相比,地区Ⅳ________灾害的分布最为集中。

(2)(多项选择)按所在的地球圈层与自然灾害成因分类,在图示的各自然灾害中,发生在岩石圈中的是________,发生在大气圈中的是________,发生在水圈中的是________。

【思路点拨】 此题主要考查中国自然灾害的空间分布,种类组合以及孕灾环境等相关知识。根据自然灾害区分区中灾害种类进行分析。

【解析】 第(1)题,从图1和图2中可以看出在我国,洪涝与干旱分布地区最广。从图4中可以看出Ⅰ、Ⅲ都在我国东部沿海地区,属季风区,因此在两区内洪水、风暴潮、干旱、台风都多有发生。地区Ⅱ是黄土高原区,干旱、水土流失多有发生。地区Ⅳ地处第一和第二级阶梯交界处,由于地壳运动活跃、降水集中等因素,多发生泥石流。第(2)题,水土流失、泥石流多发生于岩石圈内,干旱、台风多发生于大气圈中,洪水、风暴潮多发生于水圈中。

【答案】 (1)A C ABCF C D E (2)DE CF AB

[图表展示]

教材P51图2-5-3 中国自然灾害分区

[解图精要]

1.从空间分布看,我国东部灾害区带呈东北—西南走向,不仅与我国降水分布规律一致,还与我国第二级和第三级阶梯的分界线一致。

2.第三级阶梯内部的灾种存在着南北差异(如东部灾害区中南部多洪涝,北部则旱灾和虫灾严重),这与地形和地质状况有关。

3.由于青藏高原的隆起,西部地区分为南北两个灾害区。

[图表应用]

结合上图,回答下列问题。

1.我国划分为6个自然灾害区的依据是________;其中Ⅲ是________灾害区,Ⅴ是________灾害区。

2.在Ⅳ灾害区中,灾害类型多样,危害后果比较严重。其原因有________、________、________。在该灾害区中,比较突出的灾害有:内蒙古的________、黄土高原的________和________灾害,西南地区的________、________和________灾害。

答案:1.自然灾害的空间分布规律 东部 西北

2.自然环境最为复杂 地表物质最不稳定 土地退化问题严重 雪灾 暴雨洪水 干旱 地震 滑坡 泥石流

教材第49页探索

【答案】 中国受灾人口密度的地区分布特点:沿黑龙江的黑河—云南的腾冲一线,东南部人口密度大,受灾人口多,西北部人口密度小,受灾人口少。受灾人口主要集中在山东、河南、河北、四川、湖北、安徽、湖南和江西等省区。

教材第50页思考

【答案】 中国自然灾害所造成的直接经济损失的地域分布特点:东部省区损失大,中部省区居中,西部省区较小。

材料第53页思考

【答案】 1.21世纪初,中国重大灾害集中区域主要分布在东部沿海、大江大河中下游和河口地区;其次分布在内陆、平原和大型盆地地区。这些地区自然灾害严重,城市、人口、财产密集,交通便利,工农业发达,是我国经济活动最强、增长速度最快的地区。自然灾害造成的直接和间接损失巨大,对社会经济的影响广泛而深远。

2.有利于我们的防灾减灾,特别是对加强防御起了很大的指导作用。

1.下列各种灾害在形成、发展、致灾上,彼此之间有着密切关联性的是( )

A.寒潮—霜冻—干旱—火灾

B.台风—暴雨洪涝—干热风

C.地震—滑坡、泥石流—疫病流行

D.暴雨—海啸—火灾

【解析】 地质灾害具有一定的关联性,地震易使山区山体断裂、地层破裂,从而诱发滑坡、泥石流。灾害发生后,各方面的条件跟不上,人们抵御疾病的能力下降,易导致疫病流行,而A、B、D中的干旱与霜冻、干热风与暴雨洪涝、火灾与海啸等毫无关系。

【答案】 C

2.不同区域受自然灾害的影响是不同的,同一种自然灾害的危害程度也存在明显的地域差异。下列关于灾情大小的叙述,正确的是( )

A.灾害强度越大,灾情越严重

B.经济发展水平越高,灾情越轻

C.灾害强度越小,灾情越严重

D.抗灾水平越高,灾情越严重

【解析】 灾害强度大,危害程度高,反之危害程度低;经济发展水平高,危害程度高,反之危害程度低;防抗灾能力弱,危害程度高,反之危害程度低。

【答案】 A

3.阅读材料,完成下列问题。

材料 我国某区域图。

(1)图中“/////////”表示的地形区是________,该区主要的自然灾害有哪些?位于我国哪一灾害带上?

(2)试分析该区自然灾害多发的原因。

(3)第一级阶梯上的重要灾害种类有________,其危害表现为________。

【解析】 首先根据此区域轮廓的特征判断此区域基本上是黄土高原地区,然后明确该区域的自然灾害。通过读图明确不同类自然灾害的形成和分布,然后结合我国的位置分析产生自然灾害的原因。

【答案】 (1)黄土高原 暴雨洪水、干旱、寒潮、滑坡、泥石流、水土流失等。中部灾害区。

(2)自然原因:地理位置十分特殊,处于从平原向山地、高原过渡、从湿润向干旱过渡、从森林向草原过渡、从农业区向牧业区过渡的地区,各种地理要素相互交错,生态环境比较脆弱。人为原因:不合理的人类活动,如毁林开荒、陡坡垦耕、过度放牧等。

(3)暴风雪、地震、雪崩 对畜牧业造成严重灾害

4.读我国地势三大阶梯图,回答下列问题。

(1)地势第二、三级阶梯的分界线是________。

(2)我国第三级阶梯内部的灾种南北的差异是____________,形成的原因是________________________。

(3)试说明第二级阶梯自然环境最为复杂的原因。

【解析】 “地势西高东低,呈阶梯状分布”是我国地形的一大特点,正因为有如此的地势分布,造成了自然灾害在不同的阶梯上显现出不完全相同的灾种和灾情,所以解答此题时要结合各阶梯上的自然地理环境一一作答。我国第三级阶梯内部灾种的南北差异主要与地形和气候差异有关。

【答案】 (1)大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山

(2)东部灾害带中南部多洪涝,北部则旱灾和虫灾严重 地形和地质状况以及受季风环流影响时间长短不同

(3)此阶梯是我国平原向山地、高原过渡,农业向牧业过渡,湿润区和半湿润区向干旱区、半干旱区过渡的复杂地带,所以自然环境最为复杂。

(教师用书独具)

●课标要求

1.比较同一自然灾害造成危害程度的地域差异。

2.结合实例,说明我国自然灾害多发区的自然环境特点。

●课标解读

1.回顾所学知识,总结我国主要自然灾害类型的地域差异。

2.结合实例,指导学生学会分析我国主要自然灾害类型的地域差异的原因。

3.运用案例,对比分析同一自然灾害在不同区域造成危害的差异及成因。

4.引导学生了解我国六大自然灾害区的划分依据及各自的范围、主要灾害。

●新课导入建议

1976年7月28日在中国河北省唐山、丰南一带发生了强度里氏7.8级(矩震级7.5级),整个唐山市顷刻间夷为平地,全市交通、通讯、供水、供电中断。唐山地震没有小规模前震,而且发生于凌晨人们熟睡之时,使得绝大部分人毫无防备,造成24.2万人死亡,重伤16.4万人,名列20世纪世界地震史死亡人数第一。 而距唐山才110多千米的河北青龙满族自治县,由于在震前向群众宣传、普及了有关预测、预防地震,以及震后自救等方面的知识,创造了该县在唐山地震时无一人伤亡的奇迹。说明了同一种自然灾害造成的危害程度会出现地域差异。利用以上材料引入新课。

●教学流程设计

课前预习安排:看教材P49~50填写【课前自主导学】中的知识1“自然灾害的地域差异”,并完成【思考交流】1;看教材P50~53填写【课前自主导学】中的知识2“自然灾害分区”,并完成【思考交流】2。?步骤1:导入新课。?步骤2:教师提问、检查预习效果。?步骤3:师生互动完成“探究1”。?步骤4:教师通过【例1】及【图表活动解读】中的【图表应用】学习“自然灾害的地域差异”内容。

?

先由步骤7:学生总结本课时学习的主要知识,然后对照【课堂小结】明确掌握已学的内容。安排学生课下完成【课后知能检测】。?步骤6:教师通过【例2】学习分析“自然灾害分区”的知识。?步骤5:师生互动完成“探究2”。

课 标 解 读

重 点 难 点

1.了解我国自然灾害种类、强度、破坏程度的地域差异。

2.了解我国六大自然灾害区的划分依据,以及每个灾害区的范围和主要灾害。

3.运用地图、指出我国主要自然灾害的区域分布。

我国自然灾害种类、强度、破坏程度的地域差异。(重点)

我国六大自然灾害区的划分依据,以及每个灾害区的范围和主要灾害。(难点)

自然灾害的地域差异

1.灾害地域差异

灾害

分布

地震灾害

105°E以西、华北及沿海地区及岛屿

洪涝灾害

大江、大河中下游平原

气象灾害(旱灾)

以西北、华北、华南、东北中部和西南的东南最严重

海洋灾害

以东海海域最突出

地质灾害

主要发生在地势第二阶梯,特别是一、

二阶梯和二、三阶梯的过渡地带

2. 灾害危害程度的差异

(1)影响因素:自然灾害活动强度、人口和受灾财产等承灾体的类型、价值及其时空分布等。

(2)地域特点:东部省区损失大,中部省区居中,西部省区较小。西部地区自然灾害的直接危害较轻,但引发的资源、环境破坏效应最为显著。

1.强度相当的同一种自然灾害造成的危害程度是否相同?

【提示】 强度相当的同一种自然灾害由于发生在不同的地点和不同的时间,其危害程度可能大不相同。一方面,不同地区、不同时间的自然地理背景不同;另一方面,各地区的人口密度、经济密集度、防灾减灾能力也不同。

自然灾害分区

根据中国孕灾环境主要自然灾害的种类组合以及灾情时空分布特点,可将我国划分为六个灾害区:海洋灾害区、东南沿海灾害区、东部灾害区、中部灾害区、西北灾害区、青藏高原灾害区。

2.西部地区自然灾害为什么具有更大的风险?

【提示】 (1)从孕灾环境看:西部地区气候以干旱、半干旱为主,地形以高原、山地、盆地为主,植被稀少,生态环境脆弱。(2)从受灾体看:西部草原面积广阔,以畜牧业为主,经营粗放,靠天养畜,载畜量小。科技水平、经济水平差,抵御灾害的能力差。

自然灾害的地域差异

【问题导思】

1.华北平原主要的自然灾害有哪些?

【提示】 华北平原主要的自然灾害有:洪涝、旱灾、地震、虫害等。

2.中国自然灾害直接经济损失程度的地域分布特点是什么?

【提示】 从东部向西部损失由大到小。

3.西部地区自然灾害的直接危害较轻,但引发的资源、环境破坏效应却最为显著,为什么?

【提示】 西部地区生态环境比较脆弱。

我国主要自然灾害的地域分布及原因

多发区

原因

旱灾

黄淮海平原、东北平原

季节降水和年际降水的时空分布不均衡

洪涝

长江中下游平原、黄淮海平原

受夏季风的影响大,受夏威夷高压势力的大小、雨带进退快慢的影响

地震

台湾省以及华北、西北、西南地区

台湾位于亚欧板块与太平洋板块交界处;西南位于地中海—喜马拉雅地震带上;华北、华东位于环太平洋地震带

滑坡、泥石流

西南地区

西南地区地形崎岖,地质构造复杂,岩石破碎、降水强度大、历时长

低温冷害

东北地区

纬度高、气温低,接近冬季风源地

台风

东南沿海地区

东部濒临太平洋

2.我国灾情的东、西部差异

名称

东部地区

西部地区

气候、地形

湿润、半湿润;平原、丘陵

干旱、半干旱;高原、山地

土地类型

耕地面积大

草原广阔

人 口

数量多,密度大

稀少

农业部门

种植业为主

畜牧业为主

牲畜业经营方式

舍饲、半舍饲,高密度养畜

靠天养畜

主要受灾灾种

洪涝、干旱、冷冻、风雹

雪灾、旱灾、虫灾

风险

农业灾害风险大

牧业灾害风险大

灾情表现

农作物受灾面积大

牲畜掉膘或死亡

我国农业灾情分布高效记忆

鲁豫冀川湘皖赣,成灾人口太集中;

鲁豫苏蒙青藏川,农业灾情最严重。

下图为中国自然灾害年均损失等值线图。读图,完成(1)~(2)题。

(1)图中东部数值比西部高,是因为( )

A.东部自然灾害种类比西部多

B.东部人口比西部多

C.东部单位面积上的经济产值比西部高

D.东部单位面积上的灾害数量比西部多

(2)关于图中四地的叙述,不正确的是( )

A.甲地春季常有旱灾

B.乙地夏季常有涝灾

C.丙地秋季常有台风

D.丁地冬季常有寒潮

【思路点拨】 根据影响我国东西灾害危害程度的因素分析第(1)题,自然灾害对财产的危害程度除了受自然灾害活动强度影响外,还与受灾财产的类型、价值及时空分布有关;根据我国自然灾害的地域差异等知识分析第(2)题。

【解析】 第(1)题,从图中自然灾害的年均损失等值线数值可以看出东部比西部高,这与不同地区经济发展水平密切相关。东部地区经济发展水平比西部地区高,因此单位面积上的经济产值比西部高。第(2)题,甲地为我国黄淮海平原地区,春季常有旱灾;乙地为我国江淮地区,夏季常发生涝灾;丙为我国东南丘陵地区,夏秋季节常有台风;丁地处于青藏高原地区,由于海拔较高,冬季很少受到寒潮的影响。

【答案】 (1)C (2)D

自然灾害分区

【问题导思】

1.我国东部灾害区的主要灾害及成因是什么?

【提示】 洪涝、干旱、病虫害、霜冻、地震。因为本区平原最集中,是许多大江大河的下游地区,农业发达,东北地区又接近冬季风的源地,华北地区位于我国地震带上。

2.我国哪个自然灾害区中滑坡、泥石流灾害严重,其地形有何特点?

【提示】 中部灾害区。滑坡、泥石流主要分布在西南地区,地形崎岖,地势起伏大,地质不稳定。

3.青藏高原区的主要灾种及成因是什么?

【提示】 主要以暴风雪、地震、冻寒为主。主要因为青藏高原海拔高,位于板块交界处。

灾害带

分布地区

主要灾害

危害对象

海洋灾害区

东部和南部海域

台风、风暴潮、赤潮

海洋渔业和石油平台、船舶、港口

东南沿海灾害区

连云港以南的东南沿海地区

台风、风暴潮、暴雨、洪涝、海水入侵

城市、港口、海水养殖

东部灾害区

第三级阶梯

洪涝、旱灾、病虫害

农业生产和城市

中部灾害区

青藏高原以东的第二级阶梯

暴雨、洪水、地震、滑坡、泥石流、土地退化

农业、工业、交通设施与建筑物

西北灾害区

新疆、甘肃、宁夏北部、内蒙古西部

地震、沙尘暴、霜冻、干旱、病虫害

城市建筑、畜牧业、农业

青藏高原灾害区

西藏、青海、四川西北部

暴风雪、地震、寒潮、冻害

畜牧业

分析自然灾害危害程度的高低的方法

人口和城镇密集、经济发达、社会财富密集度高的地区,灾害绝对损失严重,各项绝对指标高。相反,在人口和城镇稀少,经济不发达的地区,即使发生了强度较大的自然灾害,绝对损失也较低。灾害的相对损失与绝对损失不一样。在城市和经济发达地区,虽然灾害的绝对损失严重,但由于这些地区人口多,经济总量高,防灾减灾的基础雄厚,灾害对该地区的危害程度仍然较轻,所以相对损失较低。相反,在经济欠发达地区,由于人口较少,经济总量小,抗灾减灾的能力弱,经济发展基础薄弱,灾害对该地区的危害程度仍然较高,相对损失较大。

图1、2、3是我国部分灾害分布示意图,图4是我国自然灾害区划示意图,读图,回答下列问题。

图1 我国洪水灾害、风暴潮分布图2 我国干旱灾害分布

图3 我国热带气旋与台

风运行路线、泥石流灾害、 图4 我国自然灾害区划

水土流失严重地区分布

将下列自然灾害的字母代号填入第(1)、(2)小题的相应空格内。

A.洪水 B.风暴潮 C.干旱 D.水土流失 E.泥石流 F.台风

(1)图示的各自然灾害中,在我国分布地区最广的是________、________。在图4中,地区Ⅰ与地区Ⅲ共有的自然灾害是________(多项选择);在地区Ⅱ内________、________灾害的分布地区最广;与其他地区相比,地区Ⅳ________灾害的分布最为集中。

(2)(多项选择)按所在的地球圈层与自然灾害成因分类,在图示的各自然灾害中,发生在岩石圈中的是________,发生在大气圈中的是________,发生在水圈中的是________。

【思路点拨】 此题主要考查中国自然灾害的空间分布,种类组合以及孕灾环境等相关知识。根据自然灾害区分区中灾害种类进行分析。

【解析】 第(1)题,从图1和图2中可以看出在我国,洪涝与干旱分布地区最广。从图4中可以看出Ⅰ、Ⅲ都在我国东部沿海地区,属季风区,因此在两区内洪水、风暴潮、干旱、台风都多有发生。地区Ⅱ是黄土高原区,干旱、水土流失多有发生。地区Ⅳ地处第一和第二级阶梯交界处,由于地壳运动活跃、降水集中等因素,多发生泥石流。第(2)题,水土流失、泥石流多发生于岩石圈内,干旱、台风多发生于大气圈中,洪水、风暴潮多发生于水圈中。

【答案】 (1)A C ABCF C D E (2)DE CF AB

[图表展示]

教材P51图2-5-3 中国自然灾害分区

[解图精要]

1.从空间分布看,我国东部灾害区带呈东北—西南走向,不仅与我国降水分布规律一致,还与我国第二级和第三级阶梯的分界线一致。

2.第三级阶梯内部的灾种存在着南北差异(如东部灾害区中南部多洪涝,北部则旱灾和虫灾严重),这与地形和地质状况有关。

3.由于青藏高原的隆起,西部地区分为南北两个灾害区。

[图表应用]

结合上图,回答下列问题。

1.我国划分为6个自然灾害区的依据是________;其中Ⅲ是________灾害区,Ⅴ是________灾害区。

2.在Ⅳ灾害区中,灾害类型多样,危害后果比较严重。其原因有________、________、________。在该灾害区中,比较突出的灾害有:内蒙古的________、黄土高原的________和________灾害,西南地区的________、________和________灾害。

答案:1.自然灾害的空间分布规律 东部 西北

2.自然环境最为复杂 地表物质最不稳定 土地退化问题严重 雪灾 暴雨洪水 干旱 地震 滑坡 泥石流

教材第49页探索

【答案】 中国受灾人口密度的地区分布特点:沿黑龙江的黑河—云南的腾冲一线,东南部人口密度大,受灾人口多,西北部人口密度小,受灾人口少。受灾人口主要集中在山东、河南、河北、四川、湖北、安徽、湖南和江西等省区。

教材第50页思考

【答案】 中国自然灾害所造成的直接经济损失的地域分布特点:东部省区损失大,中部省区居中,西部省区较小。

材料第53页思考

【答案】 1.21世纪初,中国重大灾害集中区域主要分布在东部沿海、大江大河中下游和河口地区;其次分布在内陆、平原和大型盆地地区。这些地区自然灾害严重,城市、人口、财产密集,交通便利,工农业发达,是我国经济活动最强、增长速度最快的地区。自然灾害造成的直接和间接损失巨大,对社会经济的影响广泛而深远。

2.有利于我们的防灾减灾,特别是对加强防御起了很大的指导作用。

1.下列各种灾害在形成、发展、致灾上,彼此之间有着密切关联性的是( )

A.寒潮—霜冻—干旱—火灾

B.台风—暴雨洪涝—干热风

C.地震—滑坡、泥石流—疫病流行

D.暴雨—海啸—火灾

【解析】 地质灾害具有一定的关联性,地震易使山区山体断裂、地层破裂,从而诱发滑坡、泥石流。灾害发生后,各方面的条件跟不上,人们抵御疾病的能力下降,易导致疫病流行,而A、B、D中的干旱与霜冻、干热风与暴雨洪涝、火灾与海啸等毫无关系。

【答案】 C

2.不同区域受自然灾害的影响是不同的,同一种自然灾害的危害程度也存在明显的地域差异。下列关于灾情大小的叙述,正确的是( )

A.灾害强度越大,灾情越严重

B.经济发展水平越高,灾情越轻

C.灾害强度越小,灾情越严重

D.抗灾水平越高,灾情越严重

【解析】 灾害强度大,危害程度高,反之危害程度低;经济发展水平高,危害程度高,反之危害程度低;防抗灾能力弱,危害程度高,反之危害程度低。

【答案】 A

3.阅读材料,完成下列问题。

材料 我国某区域图。

(1)图中“/////////”表示的地形区是________,该区主要的自然灾害有哪些?位于我国哪一灾害带上?

(2)试分析该区自然灾害多发的原因。

(3)第一级阶梯上的重要灾害种类有________,其危害表现为________。

【解析】 首先根据此区域轮廓的特征判断此区域基本上是黄土高原地区,然后明确该区域的自然灾害。通过读图明确不同类自然灾害的形成和分布,然后结合我国的位置分析产生自然灾害的原因。

【答案】 (1)黄土高原 暴雨洪水、干旱、寒潮、滑坡、泥石流、水土流失等。中部灾害区。

(2)自然原因:地理位置十分特殊,处于从平原向山地、高原过渡、从湿润向干旱过渡、从森林向草原过渡、从农业区向牧业区过渡的地区,各种地理要素相互交错,生态环境比较脆弱。人为原因:不合理的人类活动,如毁林开荒、陡坡垦耕、过度放牧等。

(3)暴风雪、地震、雪崩 对畜牧业造成严重灾害

4.读我国地势三大阶梯图,回答下列问题。

(1)地势第二、三级阶梯的分界线是________。

(2)我国第三级阶梯内部的灾种南北的差异是____________,形成的原因是________________________。

(3)试说明第二级阶梯自然环境最为复杂的原因。

【解析】 “地势西高东低,呈阶梯状分布”是我国地形的一大特点,正因为有如此的地势分布,造成了自然灾害在不同的阶梯上显现出不完全相同的灾种和灾情,所以解答此题时要结合各阶梯上的自然地理环境一一作答。我国第三级阶梯内部灾种的南北差异主要与地形和气候差异有关。

【答案】 (1)大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山

(2)东部灾害带中南部多洪涝,北部则旱灾和虫灾严重 地形和地质状况以及受季风环流影响时间长短不同

(3)此阶梯是我国平原向山地、高原过渡,农业向牧业过渡,湿润区和半湿润区向干旱区、半干旱区过渡的复杂地带,所以自然环境最为复杂。