压力和压强的探究性教学案例[上学期]

文档属性

| 名称 | 压力和压强的探究性教学案例[上学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 13.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2006-04-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

压力和压强的探究性教学案例

程龙剑(明珠学校 浙江永康 321300)

教学设计思想

压力和压强是初中自然科学的一个重点概念,也是一个教学的难点。因此如何在教学在激发学生的兴趣,引导学生根据日常生活经验的基础上通过实验和观察来主动探究和归纳,就成为教学中必须解决的关键问题。所以本课的设计中,重视创设问题情景,诱使学生发现并提出问题,然后自主设计实验,通过观察,归纳总结出压力、压强的概念。因此本课的设计着重体现以下几个思想。

1、 体现以学生为学习主体的观念

本课根据学生的心理活动特点,从激发学生的学习兴趣出发,利用实验诱使学生发现问题、提出问题,引导学生想象,并有意识地让学生自主设计实验进行探究,最后得出结论。在整个教学过程中,注重培养学生的主动参与探究的主体意识,强化概念的形成过程,注重师生之间、学生与学生之间的互动。

2、 注重科学思想、科学方法的渗透

以知识学习为载体,重视科学态度、科学精神的培养,重视科学思想、科学方法的渗透,不仅能使学生体验、认识和掌握科学的研究方法和科学的思维方法,而且还能逐步养成良好的态度,提高各种基础能力从而使他们具有可持续发展的潜力,为其终身发展打下基础。因此本课在设计时,既注重引导学生主动获得知识,同时也重视“观察法”、“实验法”、“归纳法”、“控制变量法”等一般科学方法的学习和渗透。

3、 突出科学探究

发展学生的科学素养离不开科学的学习过程。科学的核心是探究,教育的重要目标是促进学生的发展课堂教学应当体现这两者的有机结合,突出科学探究的学习方式。因此在本课的教学设计中,通过设置情景和学生的探究活动,诱导学生主动参与实验与探究,使学生得到感性认识,为学生自主总结、归纳压力和压强的概念提供材料。

二、教学目标

1、认知目标

(1) 理解压力和压强的概念。

(2) 知道压强知识在日常生活中的应用。

2、能力目标

(1) 锻炼和发展学生的科学探究能力,初步学会发现问题、提出假设、设计实验和执行科学实验的能力。

(2) 发展学生获取信息、处理信息的能力,以及对实验结果的分析和解释能力,推出结论和评价的能力

(3) 发展学生运用知识解决实际问题的能力。

3、情感目标

(1) 使学生在自主探究中感受成功带来的快乐,提高对自我价值的认识。

(2) 形成实事求是的科学态度和相互合作的意识。

三、教学过程

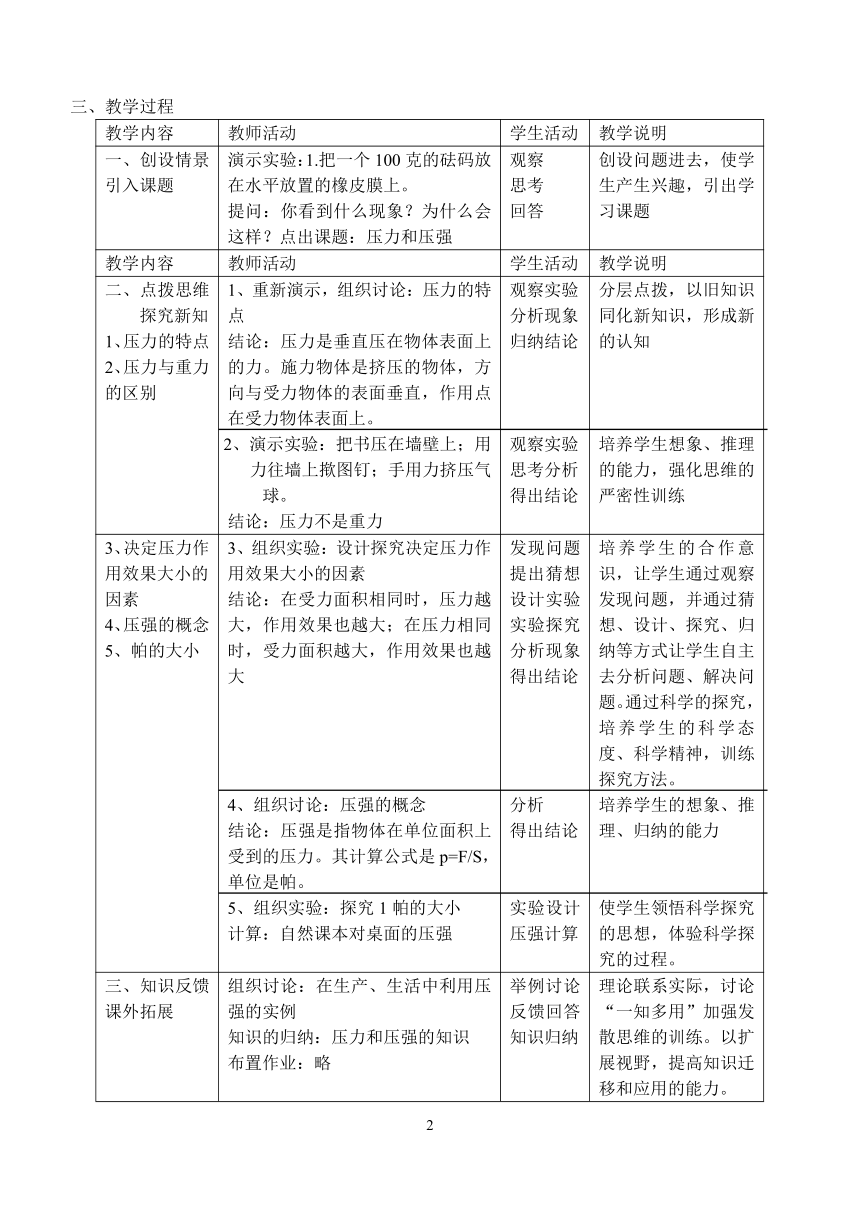

教学内容 教师活动 学生活动 教学说明

一、创设情景引入课题 演示实验:1.把一个100克的砝码放在水平放置的橡皮膜上。提问:你看到什么现象?为什么会这样?点出课题:压力和压强 观察思考回答 创设问题进去,使学生产生兴趣,引出学习课题

教学内容 教师活动 学生活动 教学说明

二、点拨思维探究新知1、压力的特点2、压力与重力的区别 1、重新演示,组织讨论:压力的特点结论:压力是垂直压在物体表面上的力。施力物体是挤压的物体,方向与受力物体的表面垂直,作用点在受力物体表面上。2、演示实验:把 2、演示实验:把书压在墙壁上;用 力往墙上揿图钉;手用力挤压气球。结论:压力不是重力 观察实验分析现象归纳结论观察实验思考分析得出结论 分层点拨,以旧知识同化新知识,形成新的认知培养学生想象、推理的能力,强化思维的严密性训练

3、决定压力作用效果大小的因素4、压强的概念5、帕的大小 3、组织实验:设计探究决定压力作用效果大小的因素结论:在受力面积相同时,压力越大,作用效果也越大;在压力相同时,受力面积越大,作用效果也越大4、组织讨论:压强的概念结论:压强是指物体在单位面积上受到的压力。其计算公式是p=F/S,单位是帕。5、组织实验:探究1帕的大小计算:自然课本对桌面的压强 发现问题提出猜想设计实验实验探究分析现象得出结论分析得出结论实验设计压强计算 培养学生的合作意识,让学生通过观察发现问题,并通过猜想、设计、探究、归纳等方式让学生自主去分析问题、解决问题。通过科学的探究,培养学生的科学态度、科学精神,训练探究方法。培养学生的想象、推理、归纳的能力使学生领悟科学探究的思想,体验科学探究的过程。

三、知识反馈课外拓展 组织讨论:在生产、生活中利用压强的实例知识的归纳:压力和压强的知识布置作业:略 举例讨论反馈回答知识归纳 理论联系实际,讨论“一知多用”加强发散思维的训练。以扩展视野,提高知识迁移和应用的能力。

四、对话实录

1、T:实验演示1.把一个100克的砝码放在水平放置的橡皮膜上。你看到什么现象?

2、S:橡皮膜向下凹。

3、T:为什么会这样?

4、S:我认为是砝码对橡皮膜有一个向下的作用力产生的结果。

5、T:这个力是怎样产生的?

6、S:是因为砝码压在橡皮膜上。

7、T:你认为这个力给它一个什么样的名称比较合适?

8、S:我想就叫它压力吧。

9、T:好,那我们就叫它压力。你看这个压力它有什么特点?

10、S:这个力是砝码压在橡皮膜上产生的,并且这个力的方向与水平放置的橡皮膜垂直。

11、T:你在日常生活中还观察到过哪些现象是靠“压”来产生力的?

12、S:有很多。比如:书压在桌面上;重物压在输送带上等等。

13、T:分析这些现象你能发现存在什么共性?

14、S:这个压力都靠一个物体压在另一个物体上产生;这个压力都与被压物体的表面垂直。

15、T:你认为怎样给压力下定义比较合适?

16、S:我认为压力应该是垂直压在物体表面上的力。

17、T:真是太确切了,科学正是这样给压力下定义的。请你考虑一下,人站在地面上时,地面是否受到压力的作用?

18、S:地面应该受到压力的作用。

19、T:大小如何?

20、S:跟人的重力相等。

21、T:为什么跟人的重力相等?

22、S:因为人对地面的压力是由人的重力产生的。

23、T:人对地面的压力的方向如何?

24、S:与重力的方向相同。

25、T:你认为压力和重力之间存在什么样的关系?

26、S:我认为压力等于重力,或者说压力就是重力。

27、T:为什么认为压力等于重力,或者压力就是重力呢?

28、S;因为前面的例子都表明压力是由物体的重力产生的,并且压力的方向与重力的方向一致。

29、T;是不是所有的压力都是由重力产生的呢?你在日常生活中有没有见到过没有靠物体的重力也能产生压力的现象?

30、S;好象有。

31、T;你在日常生活中见到过那些没有靠物体的重力也能产生压力的现象?请举例说明。

32、S;比如:把书压在墙壁上;用力往墙上揿图钉;手用力挤压气球等。

33、T;上面这些现象中,压力的大小、方向跟重力的大小和方向有没有关系?你还认为压力等于重力吗?

34、S;没有。但我总觉得压力跟重力存在某种联系,至于存在什么样的联系,我也说不清。因此我觉得压力不等于重力,缺少说服力。

35、T:那好,我们先画出上面三个现象的压力和重力的示意图,然后结合压力和重力的定义,比较图中这两个力,你能找出这两个力的区别吗?

F F F F A

F G F

G

图1 G G 图2

36、S;好的,让我仔细想想。对,压力和重力的区别在于:重力是地球对物体的吸引而使物体受到的力,施力物体是地球,方向竖直向下,作用点在物体的重心。而压力是物体对支持它的另一个物体的作用力,施力物体是挤压的物体,方向与受力物体的表面垂直,作用点在受力物体表面上。所以压力不等于重力。

37、T;如图2、物体A静止在斜面上,你能用力的示意图作出A物体的重力和A对B的压力吗?

38、S;能,让我试试看。

39、T:从图1、2中你能归纳出压力的哪些特征?

40、S:压力是垂直压在物体表面上的力,方向与受力物体的表面垂直,作用点在受力物体表面上。同时压力不等于重力。

41、T:好,非常精彩。下面我们回过头来看演示1,此时压力的作用效果是什么?

42、S:使橡皮膜凹陷。

43、T:对,使橡皮膜凹陷,压力的作用效果是使物体发生形变。怎样比较压力作用效果的大小?

44、S:我认为可以看橡皮膜的凹陷程度,凹陷程度越大,说明压力的作用效果也越大。

45、T:为什么?

46、S:因为假如我在橡皮膜上放一个更大的砝码,这时砝码对橡皮膜的压力将更大,橡皮膜的凹陷程度也将越大,说明压力的作用效果也越大。

47、T:好的,让我们仔细看看。我现在将200克的砝码放在橡皮膜上 ,将会发生什么现象呢?请仔细观察。

48、S:橡皮膜的凹陷程度确实更大了。

49、T:这一现象说明了什么?

50、S:压力越大,压力的作用效果也越大。

51、T:很好。假如我现在把这个300克的圆柱体放在橡皮膜上,你认为应该看到什么现象?

52、S:橡皮膜的凹陷程度更大了。

53、T:好的,我现在就把这个300克的圆柱体放在橡皮膜上,你看到什么现象?

54、S:橡皮膜的凹陷程度比原来小了。

55、T:为什么会产生这种现象?

56、S:我猜想这种现象与接触面积(受力面积)及物体的高度有关,因为300克的圆柱体的底面积要比200克的砝码大,而高度却比砝码小。

57、T:至此你认为压力的作用效果跟哪些因素有关?

58、S:压力、受力面积及物体的高度。

59、T:你能设计实验来探究压力的作用效果跟这些因素的关系吗?

60、S:让我试试看。(实验时事先准备一组各种圆柱体。从学生设计的实验中选择较典型的方案)

61、T:当三个因素都不相同时,单凭一个因素确定压力的作用效果的大小,所以要研究一个因素与压力作用效果的大小的具体关系时,应保持其他两个因素相同。这种研究的方法叫控制变量法。请告诉我,你是如何研究压力的作用效果与压力的关系的?(学生可能设计出多种实验方法。有的学生先预习过本节,设计把小桌正反两面放在泡沫塑料上的的方法;有的提出用两只手指按在一端已削尖铅笔上比较手指凹陷程度和疼痛的方法;有的提出用手指、铁钉、针用相同的力扎气球,看哪次最容易将气球扎破等等。这里选择一个较典型的方案加以探究。)

62、S:取两个形状相同的铜和铝圆柱体,分别放在橡皮膜上进行比较。

63、T:你看到了什么现象?说明了什么问题?

64、S:结果铜圆柱体使橡皮膜的凹陷程度更大。这说明压力越大,压力的作用效果越大。

65、T:你又如何研究压力的作用效果与受力面积的关系的?利用实验你看到了什么现象?从实验中你能得出什么结论?

66、S:使两个物体的高度和质量相同,而底面积不同,分别放在橡皮膜上,结果底面积越大,橡皮膜的凹陷程度越小。说明受力面积越大,压力的作用效果越小。

67、T:你又如何研究压力的作用效果与物体高度的关系的?利用实验你看到了什么现象?从实验中你能得出什么结论?

68、S;取两个质量和底面积相同,而高度不同的圆柱体,分别杠子橡皮膜上,结果橡皮膜的凹陷程度基本一样。说明压力的作用效果与物体的高度无关。

69、T;压力的作用效果与压力的大小、受力面积的大小有关。你认为比较压力的作用效果一般有哪几种方法?最好方法是什么?

70、S;采用在相同的受力面积上所受的压力或者在相同的压力下看受力面积来进行比较。我认为最好的方法应该是第一种。

71、T;对,很好。在比较压力的作用效果时,我们一般取单位面积上受到的压力来进行比较。因此我们把物体在单位面积上受到的压力叫压强。从压强的定义,你能得出压强的计算公式吗?

72、S;压强=压力/受力面积。

73、T;好极了,如果用p表示压强,F表示压力,S表示受力面积,则公式就是p=F/S。你能从压强公式推出压强的单位吗?

74、S;牛/米2

75、T;你能说明1牛/米2的含义吗?

76、S:意思是每平方米面积上受到的压力是1牛。

77、T;非常正确。压强的单位确实是牛/米2,但其有一个专门名称叫帕斯卡,简称帕,1帕=1牛/米2,1帕到底有多大呢?我们不妨先利用一个实验感知一下帕的具体大小。按下表当堂测出自然科学课本的质量和其他有关量,你即可感知到“帕”的具体大小。(学生实验)

课本质量(克) 课本重力G(牛顿) 课本张数(张) 课本面积S(米2) 每张纸的重G(牛顿) 每张纸产生的压强P(帕) 两张纸产生的压强P(帕)

131.3 1.29 108 0.024 0.012 0.5 1

78、S;原来1帕相当于两张纸产生的压强,真是太小了。

79、T;正由于帕作为单位太小了,因此,在日常生活中,有时我们常用百帕或千帕做为压强的单位。

80、T:现在我手中有一木棒(一端粗另一端细,但表面平滑),我请两位同学比一比谁能把木棒推向对方?(有意识的请一大一小)请你猜测一下,你认为谁会赢?为什么?

81、S:我认为个子大的会赢,因为他的力气更大。

82、T:耳听为虚,眼见为实。(有意识的让个子大的同学顶细的一端)请同学们仔细观察,并告诉我,你看到的结果。

83、S:个子大的输了。

84、T:个子大的同学的力气大,哪他为什么回输呢?你能否运用今天所学知识作出合理的解释?

85、S:我想是因为他顶在细的一端,这样他的受力面积小,压强大,凹陷程度更大,感觉也更痛,所以他就先缩手了。

86、T:非常正确。所以比赛时,比力气更要学会比智慧。运用今天所学知识,你能想出哪些增大或减小压强的方法?(教师应适当提示,并鼓励学生发表各自的见解)

87、S:增大压强的方法有增大压力或减小受力面积;减小压强的方法有减小压力或增大受力面积。(此为学生讨论后,共同归纳的结论。学生各自的见解这里不再记录)

88、T:你的归纳非常精彩、准确。其实,在实际生活中,有时压力的大小是不宜改变的,如房屋对地基的压力等。因此,在日常生活和生产中,常用增大受力面积来减小压强;用减小受力面积来增大压强。(投影课本36页的四幅图)图中这些做法的道理是什么?你能用学过的知识来解释吗?

89、S:略。

90、T:你能否对今天所学知识作出一个简单的小结?

91、S:略。

92、T:课后请大家设计一个实验研究当你站在水平地面上时,你对地面的压强有多大?要求列出必要的器材、实验步骤及所测的数据,并计算出你对地面的压强大小。

五、案例评析:

这是一个以探究的方式形成概念的案例,它注重实现在教师的引导下学生自主探究的过程,使科学探究与学习科学知识有机地结合起来。该案例利用砝码放在水平放置的橡皮膜上产生的现象,引导学生发现问题,启发学生进行猜想和假设,以及设计验证猜想的方案,并进行实验探索,诱导学生逐步深入地进行主动探究,让学生领会科学探究的思想和方法,体验自主探究中成功带来的快乐。

本课教学案例使用浙江省义务教育初级中学课本(试用)《自然科学》第三册(初二年级)1997年11月第4版,教学时间:2002年11月

发表于《教学案例》2004年第1期

PAGE

6

程龙剑(明珠学校 浙江永康 321300)

教学设计思想

压力和压强是初中自然科学的一个重点概念,也是一个教学的难点。因此如何在教学在激发学生的兴趣,引导学生根据日常生活经验的基础上通过实验和观察来主动探究和归纳,就成为教学中必须解决的关键问题。所以本课的设计中,重视创设问题情景,诱使学生发现并提出问题,然后自主设计实验,通过观察,归纳总结出压力、压强的概念。因此本课的设计着重体现以下几个思想。

1、 体现以学生为学习主体的观念

本课根据学生的心理活动特点,从激发学生的学习兴趣出发,利用实验诱使学生发现问题、提出问题,引导学生想象,并有意识地让学生自主设计实验进行探究,最后得出结论。在整个教学过程中,注重培养学生的主动参与探究的主体意识,强化概念的形成过程,注重师生之间、学生与学生之间的互动。

2、 注重科学思想、科学方法的渗透

以知识学习为载体,重视科学态度、科学精神的培养,重视科学思想、科学方法的渗透,不仅能使学生体验、认识和掌握科学的研究方法和科学的思维方法,而且还能逐步养成良好的态度,提高各种基础能力从而使他们具有可持续发展的潜力,为其终身发展打下基础。因此本课在设计时,既注重引导学生主动获得知识,同时也重视“观察法”、“实验法”、“归纳法”、“控制变量法”等一般科学方法的学习和渗透。

3、 突出科学探究

发展学生的科学素养离不开科学的学习过程。科学的核心是探究,教育的重要目标是促进学生的发展课堂教学应当体现这两者的有机结合,突出科学探究的学习方式。因此在本课的教学设计中,通过设置情景和学生的探究活动,诱导学生主动参与实验与探究,使学生得到感性认识,为学生自主总结、归纳压力和压强的概念提供材料。

二、教学目标

1、认知目标

(1) 理解压力和压强的概念。

(2) 知道压强知识在日常生活中的应用。

2、能力目标

(1) 锻炼和发展学生的科学探究能力,初步学会发现问题、提出假设、设计实验和执行科学实验的能力。

(2) 发展学生获取信息、处理信息的能力,以及对实验结果的分析和解释能力,推出结论和评价的能力

(3) 发展学生运用知识解决实际问题的能力。

3、情感目标

(1) 使学生在自主探究中感受成功带来的快乐,提高对自我价值的认识。

(2) 形成实事求是的科学态度和相互合作的意识。

三、教学过程

教学内容 教师活动 学生活动 教学说明

一、创设情景引入课题 演示实验:1.把一个100克的砝码放在水平放置的橡皮膜上。提问:你看到什么现象?为什么会这样?点出课题:压力和压强 观察思考回答 创设问题进去,使学生产生兴趣,引出学习课题

教学内容 教师活动 学生活动 教学说明

二、点拨思维探究新知1、压力的特点2、压力与重力的区别 1、重新演示,组织讨论:压力的特点结论:压力是垂直压在物体表面上的力。施力物体是挤压的物体,方向与受力物体的表面垂直,作用点在受力物体表面上。2、演示实验:把 2、演示实验:把书压在墙壁上;用 力往墙上揿图钉;手用力挤压气球。结论:压力不是重力 观察实验分析现象归纳结论观察实验思考分析得出结论 分层点拨,以旧知识同化新知识,形成新的认知培养学生想象、推理的能力,强化思维的严密性训练

3、决定压力作用效果大小的因素4、压强的概念5、帕的大小 3、组织实验:设计探究决定压力作用效果大小的因素结论:在受力面积相同时,压力越大,作用效果也越大;在压力相同时,受力面积越大,作用效果也越大4、组织讨论:压强的概念结论:压强是指物体在单位面积上受到的压力。其计算公式是p=F/S,单位是帕。5、组织实验:探究1帕的大小计算:自然课本对桌面的压强 发现问题提出猜想设计实验实验探究分析现象得出结论分析得出结论实验设计压强计算 培养学生的合作意识,让学生通过观察发现问题,并通过猜想、设计、探究、归纳等方式让学生自主去分析问题、解决问题。通过科学的探究,培养学生的科学态度、科学精神,训练探究方法。培养学生的想象、推理、归纳的能力使学生领悟科学探究的思想,体验科学探究的过程。

三、知识反馈课外拓展 组织讨论:在生产、生活中利用压强的实例知识的归纳:压力和压强的知识布置作业:略 举例讨论反馈回答知识归纳 理论联系实际,讨论“一知多用”加强发散思维的训练。以扩展视野,提高知识迁移和应用的能力。

四、对话实录

1、T:实验演示1.把一个100克的砝码放在水平放置的橡皮膜上。你看到什么现象?

2、S:橡皮膜向下凹。

3、T:为什么会这样?

4、S:我认为是砝码对橡皮膜有一个向下的作用力产生的结果。

5、T:这个力是怎样产生的?

6、S:是因为砝码压在橡皮膜上。

7、T:你认为这个力给它一个什么样的名称比较合适?

8、S:我想就叫它压力吧。

9、T:好,那我们就叫它压力。你看这个压力它有什么特点?

10、S:这个力是砝码压在橡皮膜上产生的,并且这个力的方向与水平放置的橡皮膜垂直。

11、T:你在日常生活中还观察到过哪些现象是靠“压”来产生力的?

12、S:有很多。比如:书压在桌面上;重物压在输送带上等等。

13、T:分析这些现象你能发现存在什么共性?

14、S:这个压力都靠一个物体压在另一个物体上产生;这个压力都与被压物体的表面垂直。

15、T:你认为怎样给压力下定义比较合适?

16、S:我认为压力应该是垂直压在物体表面上的力。

17、T:真是太确切了,科学正是这样给压力下定义的。请你考虑一下,人站在地面上时,地面是否受到压力的作用?

18、S:地面应该受到压力的作用。

19、T:大小如何?

20、S:跟人的重力相等。

21、T:为什么跟人的重力相等?

22、S:因为人对地面的压力是由人的重力产生的。

23、T:人对地面的压力的方向如何?

24、S:与重力的方向相同。

25、T:你认为压力和重力之间存在什么样的关系?

26、S:我认为压力等于重力,或者说压力就是重力。

27、T:为什么认为压力等于重力,或者压力就是重力呢?

28、S;因为前面的例子都表明压力是由物体的重力产生的,并且压力的方向与重力的方向一致。

29、T;是不是所有的压力都是由重力产生的呢?你在日常生活中有没有见到过没有靠物体的重力也能产生压力的现象?

30、S;好象有。

31、T;你在日常生活中见到过那些没有靠物体的重力也能产生压力的现象?请举例说明。

32、S;比如:把书压在墙壁上;用力往墙上揿图钉;手用力挤压气球等。

33、T;上面这些现象中,压力的大小、方向跟重力的大小和方向有没有关系?你还认为压力等于重力吗?

34、S;没有。但我总觉得压力跟重力存在某种联系,至于存在什么样的联系,我也说不清。因此我觉得压力不等于重力,缺少说服力。

35、T:那好,我们先画出上面三个现象的压力和重力的示意图,然后结合压力和重力的定义,比较图中这两个力,你能找出这两个力的区别吗?

F F F F A

F G F

G

图1 G G 图2

36、S;好的,让我仔细想想。对,压力和重力的区别在于:重力是地球对物体的吸引而使物体受到的力,施力物体是地球,方向竖直向下,作用点在物体的重心。而压力是物体对支持它的另一个物体的作用力,施力物体是挤压的物体,方向与受力物体的表面垂直,作用点在受力物体表面上。所以压力不等于重力。

37、T;如图2、物体A静止在斜面上,你能用力的示意图作出A物体的重力和A对B的压力吗?

38、S;能,让我试试看。

39、T:从图1、2中你能归纳出压力的哪些特征?

40、S:压力是垂直压在物体表面上的力,方向与受力物体的表面垂直,作用点在受力物体表面上。同时压力不等于重力。

41、T:好,非常精彩。下面我们回过头来看演示1,此时压力的作用效果是什么?

42、S:使橡皮膜凹陷。

43、T:对,使橡皮膜凹陷,压力的作用效果是使物体发生形变。怎样比较压力作用效果的大小?

44、S:我认为可以看橡皮膜的凹陷程度,凹陷程度越大,说明压力的作用效果也越大。

45、T:为什么?

46、S:因为假如我在橡皮膜上放一个更大的砝码,这时砝码对橡皮膜的压力将更大,橡皮膜的凹陷程度也将越大,说明压力的作用效果也越大。

47、T:好的,让我们仔细看看。我现在将200克的砝码放在橡皮膜上 ,将会发生什么现象呢?请仔细观察。

48、S:橡皮膜的凹陷程度确实更大了。

49、T:这一现象说明了什么?

50、S:压力越大,压力的作用效果也越大。

51、T:很好。假如我现在把这个300克的圆柱体放在橡皮膜上,你认为应该看到什么现象?

52、S:橡皮膜的凹陷程度更大了。

53、T:好的,我现在就把这个300克的圆柱体放在橡皮膜上,你看到什么现象?

54、S:橡皮膜的凹陷程度比原来小了。

55、T:为什么会产生这种现象?

56、S:我猜想这种现象与接触面积(受力面积)及物体的高度有关,因为300克的圆柱体的底面积要比200克的砝码大,而高度却比砝码小。

57、T:至此你认为压力的作用效果跟哪些因素有关?

58、S:压力、受力面积及物体的高度。

59、T:你能设计实验来探究压力的作用效果跟这些因素的关系吗?

60、S:让我试试看。(实验时事先准备一组各种圆柱体。从学生设计的实验中选择较典型的方案)

61、T:当三个因素都不相同时,单凭一个因素确定压力的作用效果的大小,所以要研究一个因素与压力作用效果的大小的具体关系时,应保持其他两个因素相同。这种研究的方法叫控制变量法。请告诉我,你是如何研究压力的作用效果与压力的关系的?(学生可能设计出多种实验方法。有的学生先预习过本节,设计把小桌正反两面放在泡沫塑料上的的方法;有的提出用两只手指按在一端已削尖铅笔上比较手指凹陷程度和疼痛的方法;有的提出用手指、铁钉、针用相同的力扎气球,看哪次最容易将气球扎破等等。这里选择一个较典型的方案加以探究。)

62、S:取两个形状相同的铜和铝圆柱体,分别放在橡皮膜上进行比较。

63、T:你看到了什么现象?说明了什么问题?

64、S:结果铜圆柱体使橡皮膜的凹陷程度更大。这说明压力越大,压力的作用效果越大。

65、T:你又如何研究压力的作用效果与受力面积的关系的?利用实验你看到了什么现象?从实验中你能得出什么结论?

66、S:使两个物体的高度和质量相同,而底面积不同,分别放在橡皮膜上,结果底面积越大,橡皮膜的凹陷程度越小。说明受力面积越大,压力的作用效果越小。

67、T:你又如何研究压力的作用效果与物体高度的关系的?利用实验你看到了什么现象?从实验中你能得出什么结论?

68、S;取两个质量和底面积相同,而高度不同的圆柱体,分别杠子橡皮膜上,结果橡皮膜的凹陷程度基本一样。说明压力的作用效果与物体的高度无关。

69、T;压力的作用效果与压力的大小、受力面积的大小有关。你认为比较压力的作用效果一般有哪几种方法?最好方法是什么?

70、S;采用在相同的受力面积上所受的压力或者在相同的压力下看受力面积来进行比较。我认为最好的方法应该是第一种。

71、T;对,很好。在比较压力的作用效果时,我们一般取单位面积上受到的压力来进行比较。因此我们把物体在单位面积上受到的压力叫压强。从压强的定义,你能得出压强的计算公式吗?

72、S;压强=压力/受力面积。

73、T;好极了,如果用p表示压强,F表示压力,S表示受力面积,则公式就是p=F/S。你能从压强公式推出压强的单位吗?

74、S;牛/米2

75、T;你能说明1牛/米2的含义吗?

76、S:意思是每平方米面积上受到的压力是1牛。

77、T;非常正确。压强的单位确实是牛/米2,但其有一个专门名称叫帕斯卡,简称帕,1帕=1牛/米2,1帕到底有多大呢?我们不妨先利用一个实验感知一下帕的具体大小。按下表当堂测出自然科学课本的质量和其他有关量,你即可感知到“帕”的具体大小。(学生实验)

课本质量(克) 课本重力G(牛顿) 课本张数(张) 课本面积S(米2) 每张纸的重G(牛顿) 每张纸产生的压强P(帕) 两张纸产生的压强P(帕)

131.3 1.29 108 0.024 0.012 0.5 1

78、S;原来1帕相当于两张纸产生的压强,真是太小了。

79、T;正由于帕作为单位太小了,因此,在日常生活中,有时我们常用百帕或千帕做为压强的单位。

80、T:现在我手中有一木棒(一端粗另一端细,但表面平滑),我请两位同学比一比谁能把木棒推向对方?(有意识的请一大一小)请你猜测一下,你认为谁会赢?为什么?

81、S:我认为个子大的会赢,因为他的力气更大。

82、T:耳听为虚,眼见为实。(有意识的让个子大的同学顶细的一端)请同学们仔细观察,并告诉我,你看到的结果。

83、S:个子大的输了。

84、T:个子大的同学的力气大,哪他为什么回输呢?你能否运用今天所学知识作出合理的解释?

85、S:我想是因为他顶在细的一端,这样他的受力面积小,压强大,凹陷程度更大,感觉也更痛,所以他就先缩手了。

86、T:非常正确。所以比赛时,比力气更要学会比智慧。运用今天所学知识,你能想出哪些增大或减小压强的方法?(教师应适当提示,并鼓励学生发表各自的见解)

87、S:增大压强的方法有增大压力或减小受力面积;减小压强的方法有减小压力或增大受力面积。(此为学生讨论后,共同归纳的结论。学生各自的见解这里不再记录)

88、T:你的归纳非常精彩、准确。其实,在实际生活中,有时压力的大小是不宜改变的,如房屋对地基的压力等。因此,在日常生活和生产中,常用增大受力面积来减小压强;用减小受力面积来增大压强。(投影课本36页的四幅图)图中这些做法的道理是什么?你能用学过的知识来解释吗?

89、S:略。

90、T:你能否对今天所学知识作出一个简单的小结?

91、S:略。

92、T:课后请大家设计一个实验研究当你站在水平地面上时,你对地面的压强有多大?要求列出必要的器材、实验步骤及所测的数据,并计算出你对地面的压强大小。

五、案例评析:

这是一个以探究的方式形成概念的案例,它注重实现在教师的引导下学生自主探究的过程,使科学探究与学习科学知识有机地结合起来。该案例利用砝码放在水平放置的橡皮膜上产生的现象,引导学生发现问题,启发学生进行猜想和假设,以及设计验证猜想的方案,并进行实验探索,诱导学生逐步深入地进行主动探究,让学生领会科学探究的思想和方法,体验自主探究中成功带来的快乐。

本课教学案例使用浙江省义务教育初级中学课本(试用)《自然科学》第三册(初二年级)1997年11月第4版,教学时间:2002年11月

发表于《教学案例》2004年第1期

PAGE

6

同课章节目录

- 第1章 运动和力

- 1 机械运动

- 2 力

- 3 几种常见的力

- 4 运动和力

- 5 二力平衡的条件

- 第2章 压力 压强

- 1 压强

- 2 液体内部的压强

- 3 大气压强

- 4 流体的压强与流速的关系

- 第3章 浮力

- 1 密度

- 2 浮力

- 3 阿基米德原理

- 4 物体浮沉条件及其应用

- 第4章 植物的物质和能量的转化

- 1 绿色开花植物的营养器官

- 2 水在植物体中的代谢

- 3 无机盐在植物体内的代谢

- 4 植物的光合作用和呼吸作用

- 第5章 人体的物质和能量的转化

- 1 食物的消化和吸收

- 2 人体的呼吸

- 3 人体内的物质运输

- 4 人体的排泄

- 5 人体生命活动过程中物质和能量的转化

- 第6章 物质的构成

- 1 构成物质的微粒

- 2 元素

- 3 物质的分类

- 4 化学式

- 5 固态物质