单元评价检测(四) 八上 第七 八单元

文档属性

| 名称 | 单元评价检测(四) 八上 第七 八单元 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 627.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-12-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

温馨提示:

此套题为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观看比例,答案解析附后。关闭Word文档返回原板块。

单元评价检测(四)

(第七、八单元)

(45分钟 100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.“毛泽东与蒋介石见面了,他们至少有十几年没有见过面了,上一次见面可能是在广州,那时蒋介石是北伐军总司令,毛泽东则以国民党员的身份代理国民党中央宣传部长。”毛泽东与蒋介石这次见面地点是 ( )

A.南京

B.重庆

C.延安

D.北京

【解析】选B。本题考查的知识点是重庆谈判,主要考查学生运用所学知识进行判断分析的能力。1945年8月,蒋介石采取了假和平、真内战的策略,为了进一步赢得准备内战的时间,三次电邀毛泽东到重庆谈判;为了尽一切可能争取国内和平,毛泽东亲赴重庆谈判,会见蒋介石。

2.国民政府在1946年6月悍然发动全面内战,其标志是国民党军大举进攻

( )

A.华东解放区

B.中原解放区

C.陕北解放区

D.东北解放区

【解析】选B。本题考查学生的识记能力。1946年6月,国民党军队向中原解放区发起大规模进攻,全面内战爆发。

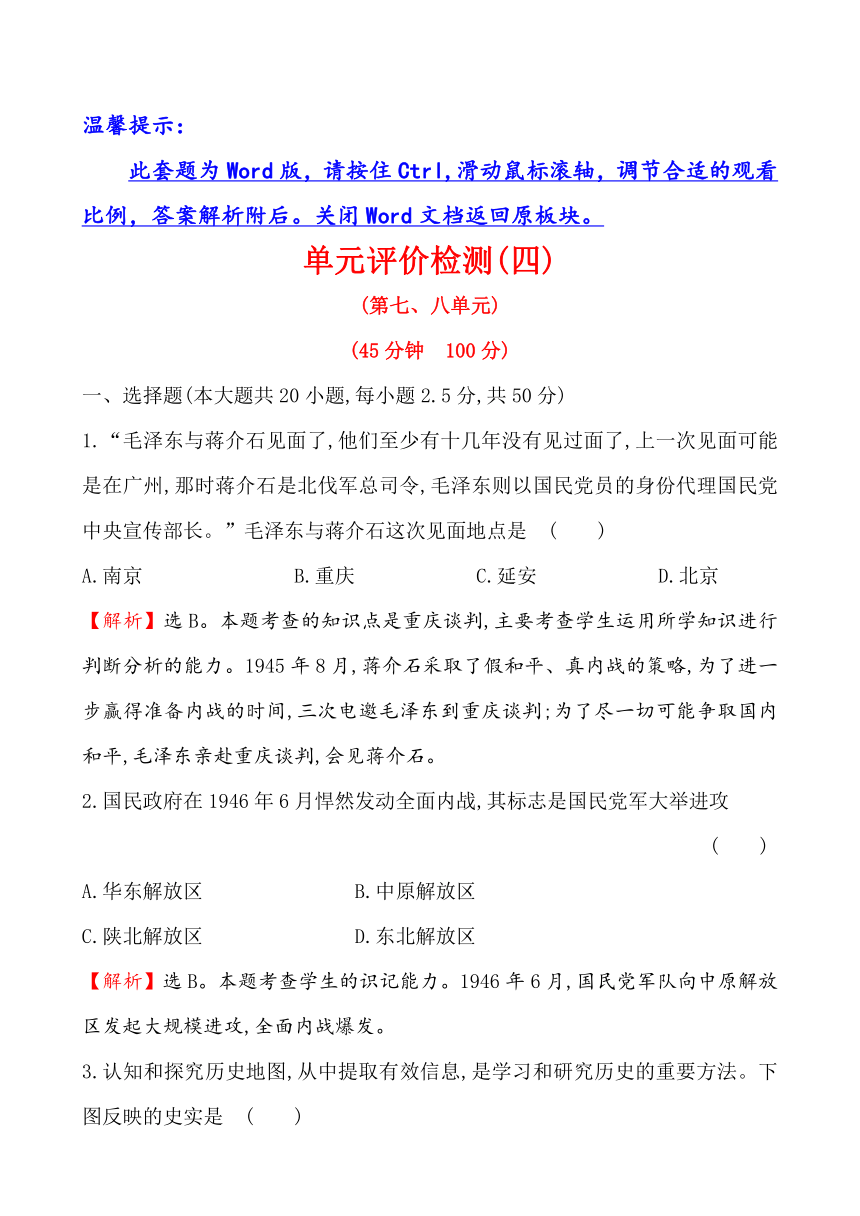

3.认知和探究历史地图,从中提取有效信息,是学习和研究历史的重要方法。下图反映的史实是 ( )

A.台儿庄战役

B.百团大战

C.中共中央转战陕北

D.千里挺进大别山

【解析】选C。本题考查的是解放战争的内容。本题是一道读图题,通过读图可知:该图反映的是全面内战爆发后,1947年国民党军队对陕甘宁解放区发动了重点进攻,中共中央转战陕北的历史。

4.毛泽东说:“蒋介石两个拳头(指陕北和山东)这么一伸,他的胸膛就露出来了。所以,我们的战略就是要把这两个拳头紧紧拖住,对准他的胸膛插上一刀。”这里“插上一刀”的军事行动是指 ( )

A.粉碎国民党军队的重点进攻

B.刘邓大军挺进大别山

C.人民解放军发起辽沈战役

D.人民解放军发起淮海战役

【解析】选B。本题考查学生对材料的理解能力和对所学知识的整合能力。内战爆发之后,蒋介石对陕北和山东两个解放区进行了重点进攻,所以中原的兵力就相对薄弱,中国共产党及时调整了兵力部署,刘邓大军挺进了大别山,威胁到了国民政府的统治中心。

5.20世纪40年代后期,纽约《先驱论坛报》感叹,中国打完了最大规模的一场战役,南京、上海以及武汉已处于人民解放军的包围之下。这场战役是 ( )

A.辽沈战役

B.淮海战役

C.平津战役

D.渡江战役

【解析】选B。本题考查学生对基础知识的迁移能力。根据题意,南京还没有解放,所以这场战役是三大战役中的一次。淮海战役的胜利为解放长江以南地区奠定了基础。

6.抗日战争时期和解放战争时期,由林彪参与指挥的著名战役是 ( )

①平型关大捷

②百团大战

③辽沈战役

④淮海战役

⑤平津战役

A.①②③

B.②③④

C.③④⑤

D.①③⑤

【解析】选D。本题考查学生的基础知识。平型关大捷的参战部队是八路军115师,其师长是林彪。在解放战争中,东北解放军参加了辽沈战役和平津战役,其指挥者也是林彪。

7.平津战役后,北平的文物古迹得到了完好的保护,对此作出了重要贡献的人是

( )

A.张学良

B.傅作义

C.李宗仁

D.杨虎城

【解析】选B。本题考查的知识点是平津战役,主要考查学生再现史实的能力。解放战争中,在淮海战役进行的同时,东北人民解放军又挥师入关,开赴华北战场,同华北人民解放军合力进行平津战役。由于中国共产党的争取,北平国民党军队在总司令傅作义率领下,接受和平改编,1949年初,北平和平解放,使北平的文物古迹得到了完好的保护。

8.翻开原南京总统府办公桌的台历,透过历史的尘埃,我们还能看到上面写有“中华民国三十八年,四月小,23,星期六”的字样。其寓意是 ( )

A.日军占领南京并进行大屠杀

B.统治中国22年的国民党政权覆灭

C.中国民主革命取得彻底胜利

D.抗日战争获得最终胜利

【解析】选B。本题考查学生对基础知识的掌握能力。民国三十八年是1949年,4月23日是南京解放的日子。南京的解放标志着统治中国22年的国民党政权垮台。

9.在1948年9月至1949年1月期间,毛泽东经常不顾疲劳,彻夜不眠地工作。在他屋里的那张旧写字台上,为前线起草的指示、电文竟达190份之多,付出了极大的心血。对此,周恩来感慨道:“毛泽东在世界上最小的司令部里,指挥了规模最大的革命战争。”这里“规模最大的战争”是指 ( )

A.台儿庄战役

B.百团大战

C.三大战役

D.渡江战役

【解析】选C。本题考查学生的辨析能力。从1948年9月到1949年1月,人民解放军同国民党主力展开战略决战,先后发动了辽沈、淮海、平津三大战役。A发生于1938年,B发生于1940年8月,D发生于1949年4月。

10.有人说中国民主革命是“从南京到南京”,也有人说中国新民主主义革命是“从北京到北京”。这两句话中的后一个“南京”和后一个“北京”分别所指的历史事件是 ( )

A.鸦片战争

开国大典

B.《南京条约》的签订

五四运动

C.解放军攻占南京

新中国的成立

D.鸦片战争

平津战役

【解析】选C。本题考查的是中国旧民主主义革命和新民主主义革命的相关史实。中国的民主革命以五四运动为界划分为新旧两个民主主义时期,旧民主主义革命时期(1840-1919年)开始于1840年鸦片战争,结束于1919年在北京爆发的五四运动;新民主主义革命指的是1919年的五四运动至1949年新中国的建立,1949年,解放军攻占南京,推翻了国民党反动派在大陆的统治,同年在北京建立了中华人民共和国;所以“从南京到南京”为《南京条约》到解放军占领南京;“从北京到北京”为五四运动到新中国的成立。

11.(2016·娄底中考)1922年,北京、上海报纸举办了成功人士民意测验,投票选举“最敬仰人物”,晚清状元张謇得票最高,张謇高票当选的最重要因素应该是

( )

A.民主共和观念深入人心

B.民族危机不断加深

C.对近代民族工业贡献大

D.近代报纸非常普及

【解析】选C。本题考查的知识点是张謇,主要考查学生的理解能力。晚清状元张謇在《马关条约》签订后,中华民族面临严重民族危机情况下,提出“实业救国”的口号,放弃高官厚禄,回乡创办了大生纱厂等一系列企业,对近代民族工业贡献很大,被称作“状元实业家”,因而能高票当选。

12.下图是中国民族资本主义发展的一部分,其中1860-1895年发展缓慢的主要原因是 ( )

A.“实业救国”思潮

B.封建制度的阻碍

C.外国在中国开办工厂

D.列强忙于第一次世界大战

【解析】选B。本题主要考查学生的识图分析能力。1860-1895年,也就是从洋务运动到清朝末年,这一时期我国虽然出现了一些民族资本主义工业的萌芽,但这些民族工业往往受到封建制度的阻碍,难以生存和发展。

13.(2016·成都中考)民国十九年,在一位生活在南京的16岁男孩的生活中,最不可能出现的情况是 ( )

A.自由选择自己喜欢的发型

B.着中山装到学校去读书

C.在校见到老师行跪拜之礼

D.同学之间以“某君”相称

【解析】选C。本题考查学生对近代生活变迁和社会习俗的掌握情况,主要考查学生的分析判断能力。根据所学可知,辛亥革命后,民国政府颁布了剪发辫、废跪拜、改称呼等法令,中山装的出现与孙中山有关,后来成为中国官方的礼服,故A、B、D中的现象都有可能出现。

14.伴随着社会的发展,教育也在变革中进步。我国近代教育改革始于 ( )

A.洋务运动时期

B.戊戌变法时期

C.中华民国初期

D.颁布《奏定学堂章程》

【解析】选A。本题主要考查学生的理解分析能力。洋务运动时期,创办了一批新式学堂,如京师同文馆,培养了一批近代外交、军事和科技人才。戊戌变法时期近代教育改革迈出了重要的一步。

【知识拓展】理解科举制和新式教育兴替的影响

(1)科举制前期:扩大了中央政权的社会基础;增强了国家机构的活力和办事效率;激发了读书人对前途的自信和热情;给社会带来革新气象和创造精神。

(2)科举制后期:严重禁锢了人们的思想;忽视实用性学问,不利于科技的发展;阻碍了近代知识分子开眼看世界,是造成近代中国落后于西方的文化因素。

(3)新式教育出现:新式教育打破根深蒂固的传统经学教育,兴办洋务学堂、派遣留学生、翻译出版“西学”书籍,为中国培养了一批具有现代思想的人才,推动了中国社会的发展。

15.1905年9月2日,清政府发布“上谕”,宣布“自丙午(1906年)科为始,所有乡会试一律停止。各省岁科考试亦即停止”。这说明 ( )

A.清政府已实现教育普及

B.清政府决意废除科举制

C.新式教育遭到学子反对

D.京师大学堂已停止招生

【解析】选B。本题考查的知识点是废除科举制,主要考查学生对材料的准确理解能力。材料中“上谕”宣布“所有乡会试一律停止”反映出清政府决意废除科举制。

16.(2015·淮安中考)近代以来,随着社会的发展,教育方式和文化生活也在发生着变化。关于以下三幅图说法不正确的是 ( )

A.图一反映的是创办于北京的近代中国最著名的中文报纸

B.图二反映的是近代中国历史最长、规模最大的文化出版机构

C.图三反映的是中国近代第一所国家建立的最高学府

D.三幅图都反映了历史的进步

【解析】选A。本题考查了近代教育文化的发展。图一中《申报》是创办于上海的近代中国最著名的中文报纸,B、C、D都是正确的,故本题应选择A。

17.(2017·临沂质检)毛泽东评价说:“鲁迅是中国文化革命的主将,是伟大的思想家和革命家……鲁迅是文化战线上的民族英雄。”以下属于鲁迅成就的是

( )

A.《愚公移山》

B.《义勇军进行曲》

C.《黄河大合唱》

D.《狂人日记》

【解析】选D。本题考查学生的识记能力。鲁迅的代表作有《狂人日记》《阿Q正传》,D正确。A是徐悲鸿的代表作,B是聂耳的代表作,C是冼星海的代表作。

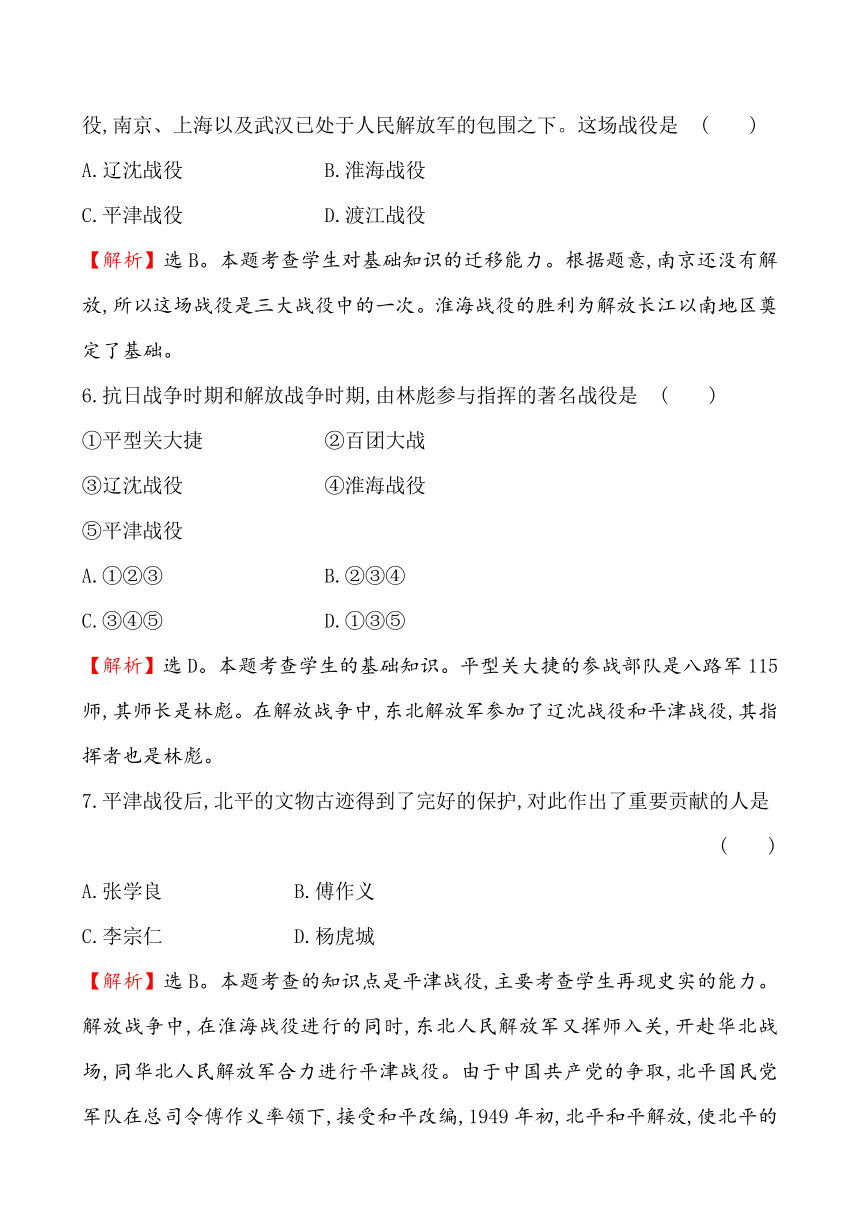

18.下图是一首反映中华民族抗日的音乐作品(局部),这部作品的名称是

( )

A.《毕业歌》

B.《大路歌》

C.《黄河大合唱》

D.《义勇军进行曲》

【解析】选D。本题考查学生再认再现知识的能力。“起来!不愿……”是《义勇军进行曲》的歌词。

19.“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……”这首发出中华民族抗日的怒吼,震撼一代中国人心扉的《黄河大合唱》的作者是 ( )

A.黄自

B.聂耳

C.马思聪

D.冼星海

【解析】选D。本题考查学生对基础知识的掌握。冼星海的代表作是《黄河大合唱》。

20.1912年6月,一位美国记者来到中国南京,他有可能看到的情景是 ( )

①人们在电影院看电影

②去照相馆照相留念

③大街上有男子穿中山装、女子穿旗袍

④有人称呼“大人”“老爷”

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

【解析】选A。本题考查学生灵活运用所学知识解决问题的能力。西方发明的照相、电影于20世纪初传入我国,1912年中华民国成立后像南京这样的大城市流行男子穿中山装、女子穿旗袍,故A符合题意;辛亥革命后,中华民国临时政府颁布法令,革除“大人”“老爷”等称呼,民间普通称呼改为“先生”或“君”,故④不合题意,排除含有④的选项。

二、非选择题(本大题共4小题,第21题11分,第22题12分,第23题12分,第24题15分,共50分)

21.纪念章是为纪念某些重大历史事件所发行的,有较高的收藏价值,从中我们也可以看到历史的影子。读图回答问题。

(1)你知道图一的纪念章是为纪念哪一军事行动吗 该军事行动有怎样的影响 (2分)

(2)图二、图三、图四分别是为纪念哪场战役 这三场战役的胜利有何历史意义 (2分)

(3)毛泽东曾称赞傅作义是“民族的功臣”“为和平解决各地战事问题和减轻人民的战争痛苦树立了榜样”。上述评价和图几哪次战役有关 使哪座城市和平解放 (2分)

(4)图四所纪念的战役的胜利有何历史意义 (2分)

(5)图五反映的是哪场战役 此战役促使了“一个城市的解放,一个政权的垮台”,请你说出这个城市的名字以及这个政权的名称。(3分)

【解析】本题考查学生的读图识图能力。第(1)题根据图注中的“大别山”三个字,可知这是为纪念刘邓大军挺进大别山;第(2)题根据提示可知是辽沈战役、平津战役、淮海战役;第(3)(4)(5)题根据所学知识回答。

答案:(1)刘邓大军挺进大别山。揭开了人民解放军战略进攻的序幕。

(2)辽沈战役、平津战役、淮海战役。三大战役基本消灭了国民党军队的主力。

(3)图三、平津战役。北平。

(4)淮海战役为解放长江以南各省打下了基础。

(5)渡江战役。南京、南京国民政府。

22.国共两党关系的演变直接影响着中国历史的发展走向和革命的前途命运,因此它是我们学习中国近代政治史的重要内容之一。阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 陕变事起,曾……通电主张……一致对外……不图讨伐……值兹强邻压境,国家民族危在旦夕,方谋解救之不暇,何忍再为萁豆之煎,况汉卿(张学良)通电各项主张,多为国人所同情者,屡陈不纳,迫以兵谏。

——1936年12月17日《桂林日报》

材料三 1945年,毛泽东、蒋介石和美国特使赫尔利在重庆的合影。(下图)

(1)材料一中图一所示的这所学校的名称是什么 图二人物是谁 他与该校有什么联系 (3分)

(2)材料二中的“陕变”指什么事件 “陕变”的结局如何 简述其历史影响。(6分)

(3)材料三图片涉及的重大事件是什么 既然蒋介石无意和平,为什么他还三次电邀毛泽东“共商国家大计” (2分)

(4)国共两党关系的变化,对近代中国曾产生过重大影响。从中你得到什么认识 (1分)

【解析】本题考查学生对国共两党关系演变以及影响的认识。第(1)题解读图片信息并结合所学知识可知,学校名称是黄埔军校,历史人物是周恩来,关系是周恩来是黄埔军校政治部主任。第(2)题根据材料二中的有效信息“陕变事起”和“况汉卿(张学良)通电各项主张”并结合所学知识可知,“陕变事起”应指张学良、杨虎城发动的西安事变,结局是中国共产党从民族大局出发,主张和平解决西安事变,西安事变的和平解决,标志着国共两党十年对峙局面的基本结束,抗日民族统一战线初步形成。第(3)题解读材料三图片信息并结合所学知识可知,该图片涉及的历史事件是重庆谈判,蒋介石反共反人民的本质决定了他是真内战,假和平,但由于他的内战准备工作还没有就绪,于是就玩弄起两面手法,为内战赢得备战的时间。第(4)题要求学生回答对国共关系变化的认识,国共的两次合作都取得了明显的效果,第一次合作,基本推翻了北洋军阀的统治,第二次合作取得了抗日战争的胜利,从而认识到,国共合则利,分则伤,合作符合中华民族的利益。

答案:(1)黄埔军校;周恩来;任黄埔军校政治部主任。

(2)西安事变。西安事变和平解决。十年内战局面基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

(3)重庆谈判。企图进一步赢得准备内战的时间。

(4)合则两利,分则两伤;两党合作符合中华民族的利益。(其他认识,言之有理也可)

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1895年,新科状元张謇在日记中写道:“和约十款,几罄中国之膏血,国体之得失无论矣。”

材料二 张謇在担任中华民国临时政府实业总长时给各省的电文中指出:“窃念实业为民国将来生存命脉……已成者当竭力保存,未成者宜先事筹划。”

材料三

(1)据材料一可知张謇是在哪一重大历史事件后写下这段话的 日记反映了张謇当时怎样的心情 (4分)

(2)材料二体现了张謇倡导的什么主张 (不得照抄原文)结合学过的张謇事迹,你如何看待他弃官回乡办厂这一举动 (4分)

(3)据材料三,概括1902-1927年间民族工业的发展趋势及你作出判断的依据。(均不得照抄图中数据)(4分)

【解析】本题图文并茂,主要考查学生的阅读理解和综合分析归纳能力。由材料一的关键时间“1895年”“和约十款”,可知甲午中日战争刚刚结束,《马关条约》的签订使中国半殖民地化程度大大加深。材料二中“窃念实业为民国将来生存命脉”,说明张謇认识到了创办实业的重要性,为此提出了“实业救国”的口号。从中使我们看到了张謇敢为人先、开拓创新,一心为国为民着想的高尚情操。第(1)(2)题结合所学知识和个人认识水平进行解答。第(3)题考查学生的总结归纳能力。注意“不得照抄图中数据”,只要符合题意,言之有理即可。

答案:(1)《马关条约》签订(或甲午战败);痛心,愤懑,忧国忧民。(答出其中任意一点均可)

(2)实业救国(或兴办实业)。张謇抛弃世俗偏见,身体力行实业救国;敢为人先,具有开拓精神;为国分忧,造福家乡,为发展民族工业作出了贡献。(答出其中两点即可,不必拘泥于文字表述,只要符合上述要点即可)

(3)发展趋势:由上升、迅速发展到发展减缓(或进入“黄金时代”到开始走下坡路;或答“曲折发展”也可)。

依据:新增工厂数和资产额从不断增加到逐渐下降。

24.阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 1912年,孙中山以临时大总统的名义颁布了剪辫令,要求限期剪辫,去除旧俗,做中华民国新国民。中华民国临时政府还颁布法令,革除“大人”“老爷”等称呼,规定民国政府职员相互之间一律改称职务。同时规定,民间普通称呼改为“先生”“君”。

(1)材料一中的图一和图二这两张图片是借助于当时 、 先进技术保留下来的。它们是20世纪初从 传入中国的。(3分)

(2)材料一中图三、图四是民国时期两款新式服装,请分别写出其名称。(4分)

(3)材料二中“剪辫”“改称呼”等社会习俗的变化分别表明了什么 (4分)

(4)通过上述材料可以看出,清末民初中国社会生活发生了巨大变迁,请分析其中的原因。从中你有何感慨 (4分)

【解析】本题考查的是近代西方文明的传入与社会习俗变化的相关史实,主要考查学生对历史知识的灵活运用能力。第(1)题观察材料一图片可知,图一是慈禧太后的照片,图二是电影《渔光曲》的剧照,很显然这两张图片是借助照相、电影先进技术保留下来的,这两项技术是20世纪初从西方传入中国的。第(2)题认真观察图片可知图三是中山装,图四是旗袍。第(3)题由材料二可知,“剪辫”不仅仅是人们发型的变化,更重要的是表达了反对封建政权的决心;“革除‘大人’‘老爷’等称呼,规定民国政府职员相互之间一律改称职务”,这表明国民人格平等观念已经逐渐取代了传统的等级观念,体现了资产阶级追求自由平等的愿望。第(4)题据所学可知,清末民初中国社会生活发生巨大变迁的原因有:西方列强入侵带来的西方文化对中国的冲击;中国学习西方的结果;中国人民革命的影响和创新的结果等。最后一问是开放性题目,言之有理即可,如要不遗余力地抨击和扭转社会上的不良习俗、风气;随着社会的发展,我们要不断学习和接受世界先进的事物,只有这样我们的社会才能不断地向更文明、更进步的方向发展等。

答案:(1)照相 电影 西方

(2)中山装、旗袍。

(3)剪辫表示反对封建政权的决心;改称呼表明国民人格平等观念已经逐渐取代了传统的等级观念,体现了资产阶级追求自由平等的愿望。(意思相近即可)

(4)原因:西方列强入侵带来的西方文化对中国的冲击;中国学习西方的结果;中国人民革命的影响和创新的结果。(答出两点即可给分)

感慨:①要不遗余力地抨击和扭转社会上的不良习俗、风气。②随着社会的发展,我们要不断学习和接受世界先进的事物,只有这样我们的社会才能不断地向更文明、更进步的方向发展等。(言之有理,答出一点即可)

关闭Word文档返回原板块

此套题为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观看比例,答案解析附后。关闭Word文档返回原板块。

单元评价检测(四)

(第七、八单元)

(45分钟 100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.“毛泽东与蒋介石见面了,他们至少有十几年没有见过面了,上一次见面可能是在广州,那时蒋介石是北伐军总司令,毛泽东则以国民党员的身份代理国民党中央宣传部长。”毛泽东与蒋介石这次见面地点是 ( )

A.南京

B.重庆

C.延安

D.北京

【解析】选B。本题考查的知识点是重庆谈判,主要考查学生运用所学知识进行判断分析的能力。1945年8月,蒋介石采取了假和平、真内战的策略,为了进一步赢得准备内战的时间,三次电邀毛泽东到重庆谈判;为了尽一切可能争取国内和平,毛泽东亲赴重庆谈判,会见蒋介石。

2.国民政府在1946年6月悍然发动全面内战,其标志是国民党军大举进攻

( )

A.华东解放区

B.中原解放区

C.陕北解放区

D.东北解放区

【解析】选B。本题考查学生的识记能力。1946年6月,国民党军队向中原解放区发起大规模进攻,全面内战爆发。

3.认知和探究历史地图,从中提取有效信息,是学习和研究历史的重要方法。下图反映的史实是 ( )

A.台儿庄战役

B.百团大战

C.中共中央转战陕北

D.千里挺进大别山

【解析】选C。本题考查的是解放战争的内容。本题是一道读图题,通过读图可知:该图反映的是全面内战爆发后,1947年国民党军队对陕甘宁解放区发动了重点进攻,中共中央转战陕北的历史。

4.毛泽东说:“蒋介石两个拳头(指陕北和山东)这么一伸,他的胸膛就露出来了。所以,我们的战略就是要把这两个拳头紧紧拖住,对准他的胸膛插上一刀。”这里“插上一刀”的军事行动是指 ( )

A.粉碎国民党军队的重点进攻

B.刘邓大军挺进大别山

C.人民解放军发起辽沈战役

D.人民解放军发起淮海战役

【解析】选B。本题考查学生对材料的理解能力和对所学知识的整合能力。内战爆发之后,蒋介石对陕北和山东两个解放区进行了重点进攻,所以中原的兵力就相对薄弱,中国共产党及时调整了兵力部署,刘邓大军挺进了大别山,威胁到了国民政府的统治中心。

5.20世纪40年代后期,纽约《先驱论坛报》感叹,中国打完了最大规模的一场战役,南京、上海以及武汉已处于人民解放军的包围之下。这场战役是 ( )

A.辽沈战役

B.淮海战役

C.平津战役

D.渡江战役

【解析】选B。本题考查学生对基础知识的迁移能力。根据题意,南京还没有解放,所以这场战役是三大战役中的一次。淮海战役的胜利为解放长江以南地区奠定了基础。

6.抗日战争时期和解放战争时期,由林彪参与指挥的著名战役是 ( )

①平型关大捷

②百团大战

③辽沈战役

④淮海战役

⑤平津战役

A.①②③

B.②③④

C.③④⑤

D.①③⑤

【解析】选D。本题考查学生的基础知识。平型关大捷的参战部队是八路军115师,其师长是林彪。在解放战争中,东北解放军参加了辽沈战役和平津战役,其指挥者也是林彪。

7.平津战役后,北平的文物古迹得到了完好的保护,对此作出了重要贡献的人是

( )

A.张学良

B.傅作义

C.李宗仁

D.杨虎城

【解析】选B。本题考查的知识点是平津战役,主要考查学生再现史实的能力。解放战争中,在淮海战役进行的同时,东北人民解放军又挥师入关,开赴华北战场,同华北人民解放军合力进行平津战役。由于中国共产党的争取,北平国民党军队在总司令傅作义率领下,接受和平改编,1949年初,北平和平解放,使北平的文物古迹得到了完好的保护。

8.翻开原南京总统府办公桌的台历,透过历史的尘埃,我们还能看到上面写有“中华民国三十八年,四月小,23,星期六”的字样。其寓意是 ( )

A.日军占领南京并进行大屠杀

B.统治中国22年的国民党政权覆灭

C.中国民主革命取得彻底胜利

D.抗日战争获得最终胜利

【解析】选B。本题考查学生对基础知识的掌握能力。民国三十八年是1949年,4月23日是南京解放的日子。南京的解放标志着统治中国22年的国民党政权垮台。

9.在1948年9月至1949年1月期间,毛泽东经常不顾疲劳,彻夜不眠地工作。在他屋里的那张旧写字台上,为前线起草的指示、电文竟达190份之多,付出了极大的心血。对此,周恩来感慨道:“毛泽东在世界上最小的司令部里,指挥了规模最大的革命战争。”这里“规模最大的战争”是指 ( )

A.台儿庄战役

B.百团大战

C.三大战役

D.渡江战役

【解析】选C。本题考查学生的辨析能力。从1948年9月到1949年1月,人民解放军同国民党主力展开战略决战,先后发动了辽沈、淮海、平津三大战役。A发生于1938年,B发生于1940年8月,D发生于1949年4月。

10.有人说中国民主革命是“从南京到南京”,也有人说中国新民主主义革命是“从北京到北京”。这两句话中的后一个“南京”和后一个“北京”分别所指的历史事件是 ( )

A.鸦片战争

开国大典

B.《南京条约》的签订

五四运动

C.解放军攻占南京

新中国的成立

D.鸦片战争

平津战役

【解析】选C。本题考查的是中国旧民主主义革命和新民主主义革命的相关史实。中国的民主革命以五四运动为界划分为新旧两个民主主义时期,旧民主主义革命时期(1840-1919年)开始于1840年鸦片战争,结束于1919年在北京爆发的五四运动;新民主主义革命指的是1919年的五四运动至1949年新中国的建立,1949年,解放军攻占南京,推翻了国民党反动派在大陆的统治,同年在北京建立了中华人民共和国;所以“从南京到南京”为《南京条约》到解放军占领南京;“从北京到北京”为五四运动到新中国的成立。

11.(2016·娄底中考)1922年,北京、上海报纸举办了成功人士民意测验,投票选举“最敬仰人物”,晚清状元张謇得票最高,张謇高票当选的最重要因素应该是

( )

A.民主共和观念深入人心

B.民族危机不断加深

C.对近代民族工业贡献大

D.近代报纸非常普及

【解析】选C。本题考查的知识点是张謇,主要考查学生的理解能力。晚清状元张謇在《马关条约》签订后,中华民族面临严重民族危机情况下,提出“实业救国”的口号,放弃高官厚禄,回乡创办了大生纱厂等一系列企业,对近代民族工业贡献很大,被称作“状元实业家”,因而能高票当选。

12.下图是中国民族资本主义发展的一部分,其中1860-1895年发展缓慢的主要原因是 ( )

A.“实业救国”思潮

B.封建制度的阻碍

C.外国在中国开办工厂

D.列强忙于第一次世界大战

【解析】选B。本题主要考查学生的识图分析能力。1860-1895年,也就是从洋务运动到清朝末年,这一时期我国虽然出现了一些民族资本主义工业的萌芽,但这些民族工业往往受到封建制度的阻碍,难以生存和发展。

13.(2016·成都中考)民国十九年,在一位生活在南京的16岁男孩的生活中,最不可能出现的情况是 ( )

A.自由选择自己喜欢的发型

B.着中山装到学校去读书

C.在校见到老师行跪拜之礼

D.同学之间以“某君”相称

【解析】选C。本题考查学生对近代生活变迁和社会习俗的掌握情况,主要考查学生的分析判断能力。根据所学可知,辛亥革命后,民国政府颁布了剪发辫、废跪拜、改称呼等法令,中山装的出现与孙中山有关,后来成为中国官方的礼服,故A、B、D中的现象都有可能出现。

14.伴随着社会的发展,教育也在变革中进步。我国近代教育改革始于 ( )

A.洋务运动时期

B.戊戌变法时期

C.中华民国初期

D.颁布《奏定学堂章程》

【解析】选A。本题主要考查学生的理解分析能力。洋务运动时期,创办了一批新式学堂,如京师同文馆,培养了一批近代外交、军事和科技人才。戊戌变法时期近代教育改革迈出了重要的一步。

【知识拓展】理解科举制和新式教育兴替的影响

(1)科举制前期:扩大了中央政权的社会基础;增强了国家机构的活力和办事效率;激发了读书人对前途的自信和热情;给社会带来革新气象和创造精神。

(2)科举制后期:严重禁锢了人们的思想;忽视实用性学问,不利于科技的发展;阻碍了近代知识分子开眼看世界,是造成近代中国落后于西方的文化因素。

(3)新式教育出现:新式教育打破根深蒂固的传统经学教育,兴办洋务学堂、派遣留学生、翻译出版“西学”书籍,为中国培养了一批具有现代思想的人才,推动了中国社会的发展。

15.1905年9月2日,清政府发布“上谕”,宣布“自丙午(1906年)科为始,所有乡会试一律停止。各省岁科考试亦即停止”。这说明 ( )

A.清政府已实现教育普及

B.清政府决意废除科举制

C.新式教育遭到学子反对

D.京师大学堂已停止招生

【解析】选B。本题考查的知识点是废除科举制,主要考查学生对材料的准确理解能力。材料中“上谕”宣布“所有乡会试一律停止”反映出清政府决意废除科举制。

16.(2015·淮安中考)近代以来,随着社会的发展,教育方式和文化生活也在发生着变化。关于以下三幅图说法不正确的是 ( )

A.图一反映的是创办于北京的近代中国最著名的中文报纸

B.图二反映的是近代中国历史最长、规模最大的文化出版机构

C.图三反映的是中国近代第一所国家建立的最高学府

D.三幅图都反映了历史的进步

【解析】选A。本题考查了近代教育文化的发展。图一中《申报》是创办于上海的近代中国最著名的中文报纸,B、C、D都是正确的,故本题应选择A。

17.(2017·临沂质检)毛泽东评价说:“鲁迅是中国文化革命的主将,是伟大的思想家和革命家……鲁迅是文化战线上的民族英雄。”以下属于鲁迅成就的是

( )

A.《愚公移山》

B.《义勇军进行曲》

C.《黄河大合唱》

D.《狂人日记》

【解析】选D。本题考查学生的识记能力。鲁迅的代表作有《狂人日记》《阿Q正传》,D正确。A是徐悲鸿的代表作,B是聂耳的代表作,C是冼星海的代表作。

18.下图是一首反映中华民族抗日的音乐作品(局部),这部作品的名称是

( )

A.《毕业歌》

B.《大路歌》

C.《黄河大合唱》

D.《义勇军进行曲》

【解析】选D。本题考查学生再认再现知识的能力。“起来!不愿……”是《义勇军进行曲》的歌词。

19.“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……”这首发出中华民族抗日的怒吼,震撼一代中国人心扉的《黄河大合唱》的作者是 ( )

A.黄自

B.聂耳

C.马思聪

D.冼星海

【解析】选D。本题考查学生对基础知识的掌握。冼星海的代表作是《黄河大合唱》。

20.1912年6月,一位美国记者来到中国南京,他有可能看到的情景是 ( )

①人们在电影院看电影

②去照相馆照相留念

③大街上有男子穿中山装、女子穿旗袍

④有人称呼“大人”“老爷”

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

【解析】选A。本题考查学生灵活运用所学知识解决问题的能力。西方发明的照相、电影于20世纪初传入我国,1912年中华民国成立后像南京这样的大城市流行男子穿中山装、女子穿旗袍,故A符合题意;辛亥革命后,中华民国临时政府颁布法令,革除“大人”“老爷”等称呼,民间普通称呼改为“先生”或“君”,故④不合题意,排除含有④的选项。

二、非选择题(本大题共4小题,第21题11分,第22题12分,第23题12分,第24题15分,共50分)

21.纪念章是为纪念某些重大历史事件所发行的,有较高的收藏价值,从中我们也可以看到历史的影子。读图回答问题。

(1)你知道图一的纪念章是为纪念哪一军事行动吗 该军事行动有怎样的影响 (2分)

(2)图二、图三、图四分别是为纪念哪场战役 这三场战役的胜利有何历史意义 (2分)

(3)毛泽东曾称赞傅作义是“民族的功臣”“为和平解决各地战事问题和减轻人民的战争痛苦树立了榜样”。上述评价和图几哪次战役有关 使哪座城市和平解放 (2分)

(4)图四所纪念的战役的胜利有何历史意义 (2分)

(5)图五反映的是哪场战役 此战役促使了“一个城市的解放,一个政权的垮台”,请你说出这个城市的名字以及这个政权的名称。(3分)

【解析】本题考查学生的读图识图能力。第(1)题根据图注中的“大别山”三个字,可知这是为纪念刘邓大军挺进大别山;第(2)题根据提示可知是辽沈战役、平津战役、淮海战役;第(3)(4)(5)题根据所学知识回答。

答案:(1)刘邓大军挺进大别山。揭开了人民解放军战略进攻的序幕。

(2)辽沈战役、平津战役、淮海战役。三大战役基本消灭了国民党军队的主力。

(3)图三、平津战役。北平。

(4)淮海战役为解放长江以南各省打下了基础。

(5)渡江战役。南京、南京国民政府。

22.国共两党关系的演变直接影响着中国历史的发展走向和革命的前途命运,因此它是我们学习中国近代政治史的重要内容之一。阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 陕变事起,曾……通电主张……一致对外……不图讨伐……值兹强邻压境,国家民族危在旦夕,方谋解救之不暇,何忍再为萁豆之煎,况汉卿(张学良)通电各项主张,多为国人所同情者,屡陈不纳,迫以兵谏。

——1936年12月17日《桂林日报》

材料三 1945年,毛泽东、蒋介石和美国特使赫尔利在重庆的合影。(下图)

(1)材料一中图一所示的这所学校的名称是什么 图二人物是谁 他与该校有什么联系 (3分)

(2)材料二中的“陕变”指什么事件 “陕变”的结局如何 简述其历史影响。(6分)

(3)材料三图片涉及的重大事件是什么 既然蒋介石无意和平,为什么他还三次电邀毛泽东“共商国家大计” (2分)

(4)国共两党关系的变化,对近代中国曾产生过重大影响。从中你得到什么认识 (1分)

【解析】本题考查学生对国共两党关系演变以及影响的认识。第(1)题解读图片信息并结合所学知识可知,学校名称是黄埔军校,历史人物是周恩来,关系是周恩来是黄埔军校政治部主任。第(2)题根据材料二中的有效信息“陕变事起”和“况汉卿(张学良)通电各项主张”并结合所学知识可知,“陕变事起”应指张学良、杨虎城发动的西安事变,结局是中国共产党从民族大局出发,主张和平解决西安事变,西安事变的和平解决,标志着国共两党十年对峙局面的基本结束,抗日民族统一战线初步形成。第(3)题解读材料三图片信息并结合所学知识可知,该图片涉及的历史事件是重庆谈判,蒋介石反共反人民的本质决定了他是真内战,假和平,但由于他的内战准备工作还没有就绪,于是就玩弄起两面手法,为内战赢得备战的时间。第(4)题要求学生回答对国共关系变化的认识,国共的两次合作都取得了明显的效果,第一次合作,基本推翻了北洋军阀的统治,第二次合作取得了抗日战争的胜利,从而认识到,国共合则利,分则伤,合作符合中华民族的利益。

答案:(1)黄埔军校;周恩来;任黄埔军校政治部主任。

(2)西安事变。西安事变和平解决。十年内战局面基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

(3)重庆谈判。企图进一步赢得准备内战的时间。

(4)合则两利,分则两伤;两党合作符合中华民族的利益。(其他认识,言之有理也可)

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1895年,新科状元张謇在日记中写道:“和约十款,几罄中国之膏血,国体之得失无论矣。”

材料二 张謇在担任中华民国临时政府实业总长时给各省的电文中指出:“窃念实业为民国将来生存命脉……已成者当竭力保存,未成者宜先事筹划。”

材料三

(1)据材料一可知张謇是在哪一重大历史事件后写下这段话的 日记反映了张謇当时怎样的心情 (4分)

(2)材料二体现了张謇倡导的什么主张 (不得照抄原文)结合学过的张謇事迹,你如何看待他弃官回乡办厂这一举动 (4分)

(3)据材料三,概括1902-1927年间民族工业的发展趋势及你作出判断的依据。(均不得照抄图中数据)(4分)

【解析】本题图文并茂,主要考查学生的阅读理解和综合分析归纳能力。由材料一的关键时间“1895年”“和约十款”,可知甲午中日战争刚刚结束,《马关条约》的签订使中国半殖民地化程度大大加深。材料二中“窃念实业为民国将来生存命脉”,说明张謇认识到了创办实业的重要性,为此提出了“实业救国”的口号。从中使我们看到了张謇敢为人先、开拓创新,一心为国为民着想的高尚情操。第(1)(2)题结合所学知识和个人认识水平进行解答。第(3)题考查学生的总结归纳能力。注意“不得照抄图中数据”,只要符合题意,言之有理即可。

答案:(1)《马关条约》签订(或甲午战败);痛心,愤懑,忧国忧民。(答出其中任意一点均可)

(2)实业救国(或兴办实业)。张謇抛弃世俗偏见,身体力行实业救国;敢为人先,具有开拓精神;为国分忧,造福家乡,为发展民族工业作出了贡献。(答出其中两点即可,不必拘泥于文字表述,只要符合上述要点即可)

(3)发展趋势:由上升、迅速发展到发展减缓(或进入“黄金时代”到开始走下坡路;或答“曲折发展”也可)。

依据:新增工厂数和资产额从不断增加到逐渐下降。

24.阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 1912年,孙中山以临时大总统的名义颁布了剪辫令,要求限期剪辫,去除旧俗,做中华民国新国民。中华民国临时政府还颁布法令,革除“大人”“老爷”等称呼,规定民国政府职员相互之间一律改称职务。同时规定,民间普通称呼改为“先生”“君”。

(1)材料一中的图一和图二这两张图片是借助于当时 、 先进技术保留下来的。它们是20世纪初从 传入中国的。(3分)

(2)材料一中图三、图四是民国时期两款新式服装,请分别写出其名称。(4分)

(3)材料二中“剪辫”“改称呼”等社会习俗的变化分别表明了什么 (4分)

(4)通过上述材料可以看出,清末民初中国社会生活发生了巨大变迁,请分析其中的原因。从中你有何感慨 (4分)

【解析】本题考查的是近代西方文明的传入与社会习俗变化的相关史实,主要考查学生对历史知识的灵活运用能力。第(1)题观察材料一图片可知,图一是慈禧太后的照片,图二是电影《渔光曲》的剧照,很显然这两张图片是借助照相、电影先进技术保留下来的,这两项技术是20世纪初从西方传入中国的。第(2)题认真观察图片可知图三是中山装,图四是旗袍。第(3)题由材料二可知,“剪辫”不仅仅是人们发型的变化,更重要的是表达了反对封建政权的决心;“革除‘大人’‘老爷’等称呼,规定民国政府职员相互之间一律改称职务”,这表明国民人格平等观念已经逐渐取代了传统的等级观念,体现了资产阶级追求自由平等的愿望。第(4)题据所学可知,清末民初中国社会生活发生巨大变迁的原因有:西方列强入侵带来的西方文化对中国的冲击;中国学习西方的结果;中国人民革命的影响和创新的结果等。最后一问是开放性题目,言之有理即可,如要不遗余力地抨击和扭转社会上的不良习俗、风气;随着社会的发展,我们要不断学习和接受世界先进的事物,只有这样我们的社会才能不断地向更文明、更进步的方向发展等。

答案:(1)照相 电影 西方

(2)中山装、旗袍。

(3)剪辫表示反对封建政权的决心;改称呼表明国民人格平等观念已经逐渐取代了传统的等级观念,体现了资产阶级追求自由平等的愿望。(意思相近即可)

(4)原因:西方列强入侵带来的西方文化对中国的冲击;中国学习西方的结果;中国人民革命的影响和创新的结果。(答出两点即可给分)

感慨:①要不遗余力地抨击和扭转社会上的不良习俗、风气。②随着社会的发展,我们要不断学习和接受世界先进的事物,只有这样我们的社会才能不断地向更文明、更进步的方向发展等。(言之有理,答出一点即可)

关闭Word文档返回原板块

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹