第22课 社会习俗的演变 课件

图片预览

文档简介

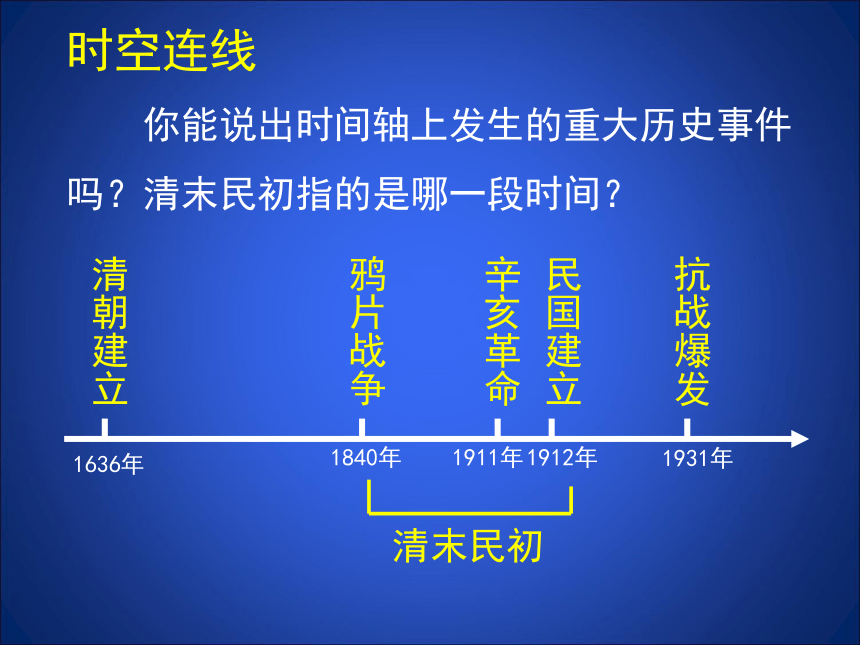

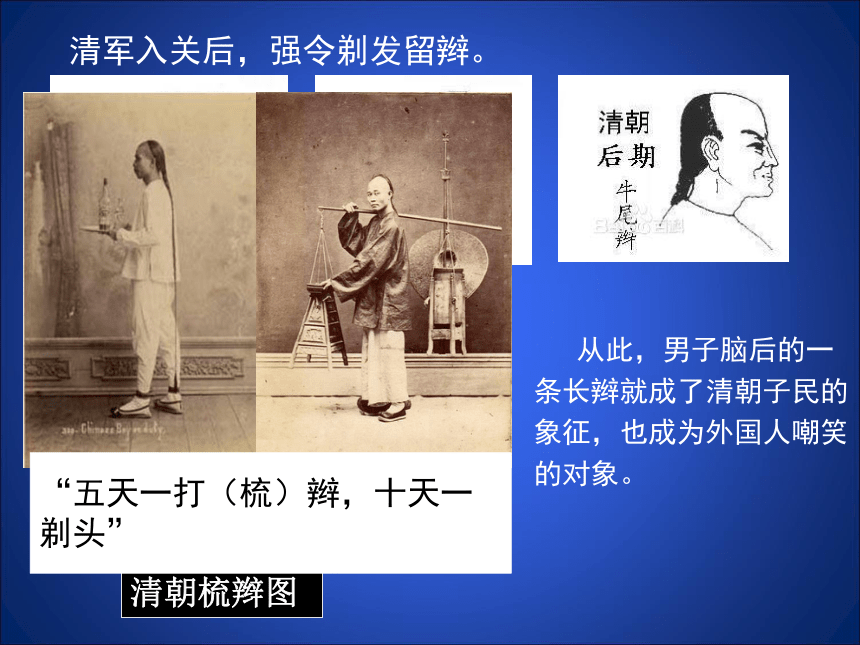

课件29张PPT。第六单元 社会经济与文化教育 社会习俗是指历代相沿积久、约定俗成的风尚、礼节、习惯的总和,也是人们在衣食住行、婚丧嫁娶、岁时节庆、生产活动、宗教信仰、文化娱乐等方面广泛的行为规范 。时空连线清朝建立抗战爆发民国建立辛亥革命鸦片战争 你能说出时间轴上发生的重大历史事件吗?清末民初指的是哪一段时间?清末民初汉族男子没留辫子以前是什么发型?披 发一、剪辫放足清军入关后,强令剃发留辫。 从此,男子脑后的一条长辫就成了清朝子民的象征,也成为外国人嘲笑的对象。 今物质修明,尤尚机器,辫发长垂,行动摇舞,误缠机器,可以立死。辫发与机器,不相容者也。且垂辫既易污衣,而蓄发尤增多垢,衣污则观瞻不美,沐难则卫生非宜,梳刮则费时甚多。

今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国衣服独异,则情意不亲,邦交不结矣。断发之俗,万国同风矣。

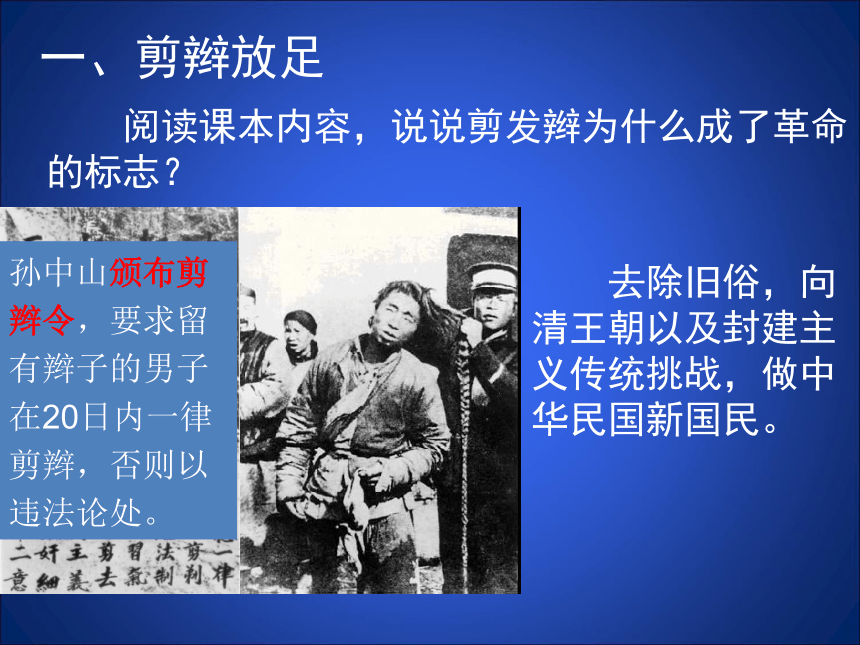

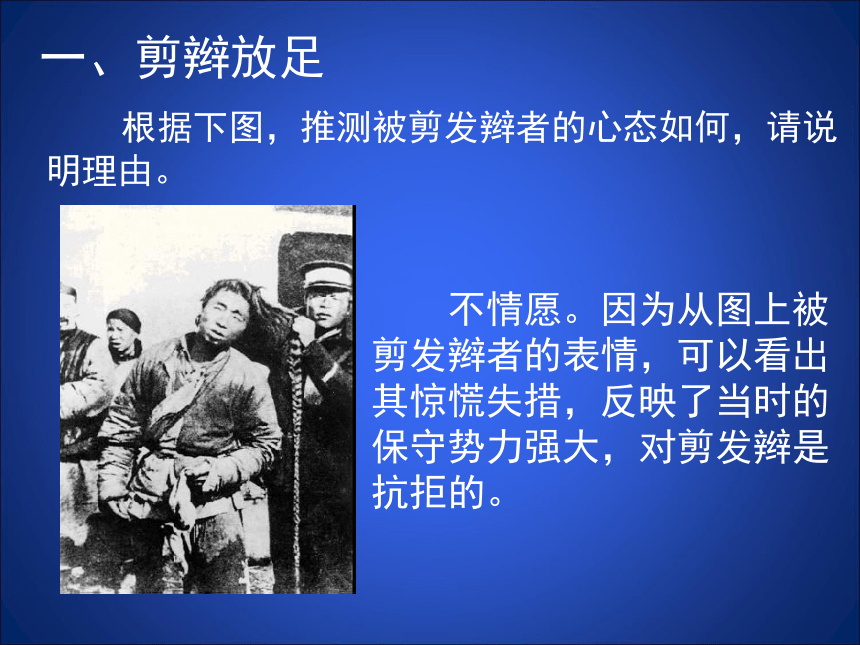

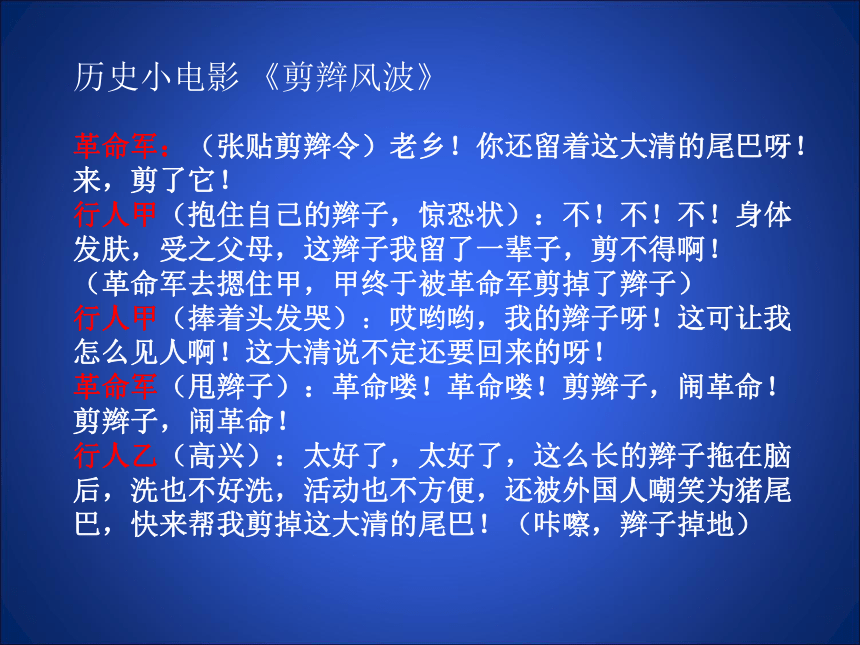

——康有为:《请断发易服改元折》 阅读课本内容,说说剪发辫为什么成了革命的标志? 去除旧俗,向清王朝以及封建主义传统挑战,做中华民国新国民。一、剪辫放足孙中山颁布剪辫令,要求留有辫子的男子在20日内一律剪辫,否则以违法论处。 根据下图,推测被剪发辫者的心态如何,请说明理由。 不情愿。因为从图上被剪发辫者的表情,可以看出其惊慌失措,反映了当时的保守势力强大,对剪发辫是抗拒的。一、剪辫放足历史小电影 《剪辫风波》

革命军:(张贴剪辫令)老乡!你还留着这大清的尾巴呀!来,剪了它!

行人甲(抱住自己的辫子,惊恐状):不!不!不!身体发肤,受之父母,这辫子我留了一辈子,剪不得啊!

(革命军去摁住甲,甲终于被革命军剪掉了辫子)

行人甲(捧着头发哭):哎哟哟,我的辫子呀!这可让我怎么见人啊!这大清说不定还要回来的呀!

革命军(甩辫子):革命喽!革命喽!剪辫子,闹革命!剪辫子,闹革命!

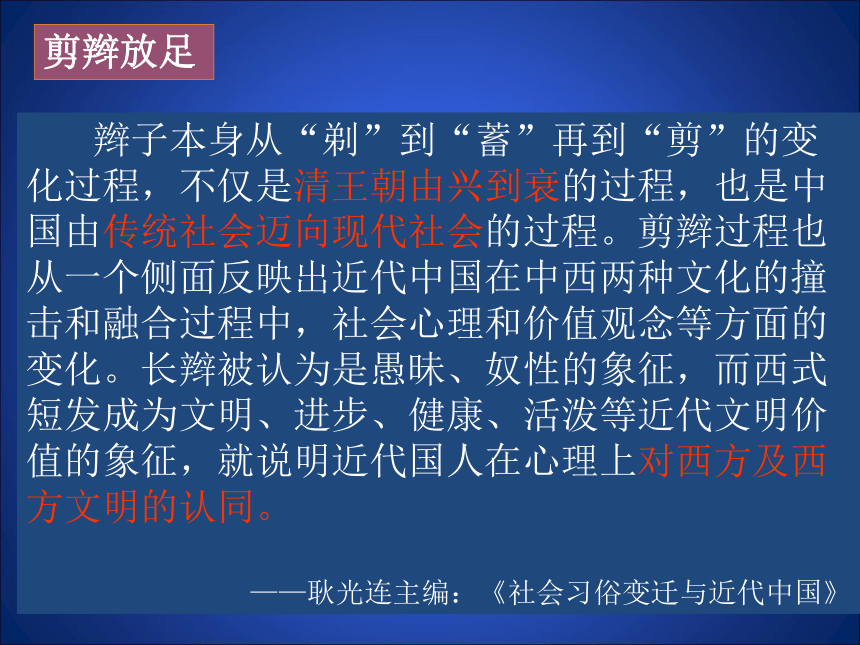

行人乙(高兴):太好了,太好了,这么长的辫子拖在脑后,洗也不好洗,活动也不方便,还被外国人嘲笑为猪尾巴,快来帮我剪掉这大清的尾巴!(咔嚓,辫子掉地)剪辫放足 辫子本身从“剃”到“蓄”再到“剪”的变化过程,不仅是清王朝由兴到衰的过程,也是中国由传统社会迈向现代社会的过程。剪辫过程也从一个侧面反映出近代中国在中西两种文化的撞击和融合过程中,社会心理和价值观念等方面的变化。长辫被认为是愚昧、奴性的象征,而西式短发成为文明、进步、健康、活泼等近代文明价值的象征,就说明近代国人在心理上对西方及西方文明的认同。

——耿光连主编:《社会习俗变迁与近代中国》 缠足是摧残妇女肉体和精神的一种酷刑,千百年来中国无数无辜女子不知为此抛洒了多少辛酸的血泪。缠足习俗的“由来殆不可考”,一般认为发端于五代。史载:“后主作金莲……令窅(yao)娘以帛缠脚……以此知扎脚自五代以来方为之。”大致到了南宋时期,缠足习俗在民间相沿成俗,蔚然成风。至清代,这一残害妇女的陋习已根深蒂固。一、剪辫放足一、剪辫放足失去独立自尊加剧社会贫困身心受到摧残 方法点拨:认识事物要能够透过现象看本质。维新运动

辛亥革命

新文化运动 通商以后,人们看到了来华西人所穿的西式服装。男式西服是短衣长裤,颈系领带,短小紧窄,贴身灵活,便于活动,不像中国长袍马褂,宽襟博袖,注重舒适。二、服饰的变化

1.男子服饰的变化:西装、中山装赵元任、梁启超、王国维、陈寅恪、吴宓 礼义廉耻五权分立三省吾身中山装造型的含义每课一得三民主义以文治国 长袍马褂

(清朝男子的服饰) 西服

(正式场合的首选服装)

男子服饰的变化 中山装

(最具特色)

易服饰《南京街头》 20世纪20年代末,国民政府重新颁布《民国服制条例》,中山装被确定为礼服之一,还规定:夏季用白色;春、秋、冬季用黑色。从此,中山装更加流行,国际上也视中山装为中国男子的标准礼服。1945年国共两党重庆谈判时,毛泽东与蒋介石都着中山装。穿中山装的伟人们二、服饰的变化 想一想:民国时期的旗袍与晚清时期相比,最突出的变化是什么?分析变化原因。西方思想的影响

审美观念的改变

女性地位的提高跪

拜作揖用鞠躬、握手礼取代跪拜礼三、礼仪的革新社交礼仪官场老爷、大人改称职务民间普通称呼“先生”或“君”改称呼叩见“ ”大人、老爷中华民国成立后,群众见到孙中山,鼓掌欢呼:

“ ,你好!”大总统你路过西式点心铺老板问:

“ ,要点蛋糕吗?”先生改称呼 官厅为治事之机关,职员乃人民之公仆,本非特殊之阶级,何取非分之名。查前清官厅视官等这下,有大人、老爷等名称,受之者增惭,施之者失体,义无取焉。光复以后,闻中央各地方官厅,漫不加察仍沿旧称,殊为共和政体之玷。

——《临时大总统关于革除前清官厅称呼致内务部令》

根据材料,指出中华民国改称呼的原因。它说明了什么问题?三、礼仪的革新体现了资产阶级追求平等的愿望。根据课文内容,概括新式婚礼的特点。简单隆重,从沿海传入内地。易婚俗 梳一东洋头,披件西洋衣,穿双西式履,凡凤冠霞帔、锦衣绣裙,红鞋绿袜一概不用……宣读婚约,互换约指,才一鞠躬,即携手同归,无傧相催请跪拜起立之烦。

——《申报》1912年9月 新式婚礼与旧式婚礼相比较,有几个明显的特点:其一,新式婚姻“不以父母之命,媒妁之言,而取男女之同意” 增强了男女婚姻自主、平等的观念。其二,新式婚礼的形式趋于简单,所费简朴,整个婚礼过程中铲除了许多陋习。其三,旧式婚姻聘财重于婚约;而新式婚礼具有近代婚姻的法制性和契约性。清末民初,中国的社会生活发生的主要变化。自我测评清末民初,中国的社会生活发生的主要变化自我测评清末民初,中国的社会生活发生了哪些变化?

变化的原因是什么?1.西方工业文明的传入;2.资产阶级政治、文化运动的推动; 3.自由平等民主思想的传播1.鲁迅曾说:“感谢……从此可以不带辫子而自由自在。”这里他要感谢( )

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.辛亥革命 D.新文化运动2.纪录片《复兴之路》的解说词中写到:“皇帝倒了,辫子剪了,这是1912年给中国人最大的感受”。这种“感受”源自中国( )

①封建君主专制制度被推翻

②近代社会性质的改变

③近代社会生活习俗的变化

④满清王朝统治的结束

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④4.“在南京各省代表会上,孙中山提议废除跪拜礼,提倡普通见面时为一鞠躬,最尊敬之礼为三鞠躬。他身体力行,弯腰鞠躬。众人皆感新鲜,纷纷跟着仿效。鞠躯之礼逐渐风行开来。”对该材料理解正确的是( )

A.辛亥革命推动礼节的变化

B.鞠躬礼体现等级观念

C.礼节变化未受到西方影响

D.传统礼节被彻底废除3.服饰,自古受到中国人的重视,与人的身份地位、思想观念密切相关。民国初年颁布的《服制》规定,官员不分级别,统一着装。体现了( )

A.自由思想 B.平等思想

C.博爱思想 D.专制思想5.下列社会习俗在辛亥革命后普遍出现的有( )

①女子缠足 ②男子剪掉辫子 ③穿长袍马褂

④穿宽袍大袖 ⑤新式婚礼 ⑥使用“老爷”“大人”等称呼 ⑦使用“先生”“君”等称呼

A.①②③④ B.②⑤⑦

C.③⑤⑥⑦ D.①③⑤

今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国衣服独异,则情意不亲,邦交不结矣。断发之俗,万国同风矣。

——康有为:《请断发易服改元折》 阅读课本内容,说说剪发辫为什么成了革命的标志? 去除旧俗,向清王朝以及封建主义传统挑战,做中华民国新国民。一、剪辫放足孙中山颁布剪辫令,要求留有辫子的男子在20日内一律剪辫,否则以违法论处。 根据下图,推测被剪发辫者的心态如何,请说明理由。 不情愿。因为从图上被剪发辫者的表情,可以看出其惊慌失措,反映了当时的保守势力强大,对剪发辫是抗拒的。一、剪辫放足历史小电影 《剪辫风波》

革命军:(张贴剪辫令)老乡!你还留着这大清的尾巴呀!来,剪了它!

行人甲(抱住自己的辫子,惊恐状):不!不!不!身体发肤,受之父母,这辫子我留了一辈子,剪不得啊!

(革命军去摁住甲,甲终于被革命军剪掉了辫子)

行人甲(捧着头发哭):哎哟哟,我的辫子呀!这可让我怎么见人啊!这大清说不定还要回来的呀!

革命军(甩辫子):革命喽!革命喽!剪辫子,闹革命!剪辫子,闹革命!

行人乙(高兴):太好了,太好了,这么长的辫子拖在脑后,洗也不好洗,活动也不方便,还被外国人嘲笑为猪尾巴,快来帮我剪掉这大清的尾巴!(咔嚓,辫子掉地)剪辫放足 辫子本身从“剃”到“蓄”再到“剪”的变化过程,不仅是清王朝由兴到衰的过程,也是中国由传统社会迈向现代社会的过程。剪辫过程也从一个侧面反映出近代中国在中西两种文化的撞击和融合过程中,社会心理和价值观念等方面的变化。长辫被认为是愚昧、奴性的象征,而西式短发成为文明、进步、健康、活泼等近代文明价值的象征,就说明近代国人在心理上对西方及西方文明的认同。

——耿光连主编:《社会习俗变迁与近代中国》 缠足是摧残妇女肉体和精神的一种酷刑,千百年来中国无数无辜女子不知为此抛洒了多少辛酸的血泪。缠足习俗的“由来殆不可考”,一般认为发端于五代。史载:“后主作金莲……令窅(yao)娘以帛缠脚……以此知扎脚自五代以来方为之。”大致到了南宋时期,缠足习俗在民间相沿成俗,蔚然成风。至清代,这一残害妇女的陋习已根深蒂固。一、剪辫放足一、剪辫放足失去独立自尊加剧社会贫困身心受到摧残 方法点拨:认识事物要能够透过现象看本质。维新运动

辛亥革命

新文化运动 通商以后,人们看到了来华西人所穿的西式服装。男式西服是短衣长裤,颈系领带,短小紧窄,贴身灵活,便于活动,不像中国长袍马褂,宽襟博袖,注重舒适。二、服饰的变化

1.男子服饰的变化:西装、中山装赵元任、梁启超、王国维、陈寅恪、吴宓 礼义廉耻五权分立三省吾身中山装造型的含义每课一得三民主义以文治国 长袍马褂

(清朝男子的服饰) 西服

(正式场合的首选服装)

男子服饰的变化 中山装

(最具特色)

易服饰《南京街头》 20世纪20年代末,国民政府重新颁布《民国服制条例》,中山装被确定为礼服之一,还规定:夏季用白色;春、秋、冬季用黑色。从此,中山装更加流行,国际上也视中山装为中国男子的标准礼服。1945年国共两党重庆谈判时,毛泽东与蒋介石都着中山装。穿中山装的伟人们二、服饰的变化 想一想:民国时期的旗袍与晚清时期相比,最突出的变化是什么?分析变化原因。西方思想的影响

审美观念的改变

女性地位的提高跪

拜作揖用鞠躬、握手礼取代跪拜礼三、礼仪的革新社交礼仪官场老爷、大人改称职务民间普通称呼“先生”或“君”改称呼叩见“ ”大人、老爷中华民国成立后,群众见到孙中山,鼓掌欢呼:

“ ,你好!”大总统你路过西式点心铺老板问:

“ ,要点蛋糕吗?”先生改称呼 官厅为治事之机关,职员乃人民之公仆,本非特殊之阶级,何取非分之名。查前清官厅视官等这下,有大人、老爷等名称,受之者增惭,施之者失体,义无取焉。光复以后,闻中央各地方官厅,漫不加察仍沿旧称,殊为共和政体之玷。

——《临时大总统关于革除前清官厅称呼致内务部令》

根据材料,指出中华民国改称呼的原因。它说明了什么问题?三、礼仪的革新体现了资产阶级追求平等的愿望。根据课文内容,概括新式婚礼的特点。简单隆重,从沿海传入内地。易婚俗 梳一东洋头,披件西洋衣,穿双西式履,凡凤冠霞帔、锦衣绣裙,红鞋绿袜一概不用……宣读婚约,互换约指,才一鞠躬,即携手同归,无傧相催请跪拜起立之烦。

——《申报》1912年9月 新式婚礼与旧式婚礼相比较,有几个明显的特点:其一,新式婚姻“不以父母之命,媒妁之言,而取男女之同意” 增强了男女婚姻自主、平等的观念。其二,新式婚礼的形式趋于简单,所费简朴,整个婚礼过程中铲除了许多陋习。其三,旧式婚姻聘财重于婚约;而新式婚礼具有近代婚姻的法制性和契约性。清末民初,中国的社会生活发生的主要变化。自我测评清末民初,中国的社会生活发生的主要变化自我测评清末民初,中国的社会生活发生了哪些变化?

变化的原因是什么?1.西方工业文明的传入;2.资产阶级政治、文化运动的推动; 3.自由平等民主思想的传播1.鲁迅曾说:“感谢……从此可以不带辫子而自由自在。”这里他要感谢( )

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.辛亥革命 D.新文化运动2.纪录片《复兴之路》的解说词中写到:“皇帝倒了,辫子剪了,这是1912年给中国人最大的感受”。这种“感受”源自中国( )

①封建君主专制制度被推翻

②近代社会性质的改变

③近代社会生活习俗的变化

④满清王朝统治的结束

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④4.“在南京各省代表会上,孙中山提议废除跪拜礼,提倡普通见面时为一鞠躬,最尊敬之礼为三鞠躬。他身体力行,弯腰鞠躬。众人皆感新鲜,纷纷跟着仿效。鞠躯之礼逐渐风行开来。”对该材料理解正确的是( )

A.辛亥革命推动礼节的变化

B.鞠躬礼体现等级观念

C.礼节变化未受到西方影响

D.传统礼节被彻底废除3.服饰,自古受到中国人的重视,与人的身份地位、思想观念密切相关。民国初年颁布的《服制》规定,官员不分级别,统一着装。体现了( )

A.自由思想 B.平等思想

C.博爱思想 D.专制思想5.下列社会习俗在辛亥革命后普遍出现的有( )

①女子缠足 ②男子剪掉辫子 ③穿长袍马褂

④穿宽袍大袖 ⑤新式婚礼 ⑥使用“老爷”“大人”等称呼 ⑦使用“先生”“君”等称呼

A.①②③④ B.②⑤⑦

C.③⑤⑥⑦ D.①③⑤

同课章节目录

- 第一单元 民族危机与晚清时期的救亡运动

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第4课 洋务运动

- 第5课 中日甲午战争

- 第6课 维新变法运动

- 第7课 义和团抗击八国联军

- 第二单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第8课 辛亥革命

- 第9课 袁世凯独裁统治与军阀混战

- 第10课 新文化运动

- 第三单元 新民主主义革命的兴起

- 第11课 五四运动和中国共产党的成立

- 第12课 国民革命

- 第13课 星星之火,可以燎原

- 第四单元 中华民族的抗日战争

- 第14课 “中华民族到了最危险的时候”

- 第15课 全民族抗战的兴起

- 第16课 “把我们的血肉筑成我们新的长城

- 第17课 抗日战争的胜利

- 第五单元 人民解放战争的胜利

- 第18课 全面内战的爆发

- 第19课 走向战略反攻

- 第20课 国民党政权的崩溃

- 第六单元 社会经济与文化教育

- 第21课 民族工业的曲折发展

- 第22课 社会习俗的演变

- 第23课 文化教育的进步

- 第24课 文学艺术的成就