中考复习生物知识卷[下学期]

图片预览

文档简介

2006年中考生物练习 7-1

1、从生态学角度分析,生态系统中流动的能量最初来源于 ( )

A.光合作用 B.化学能 C.绿色植物 D.太阳光能

2、生长在自然保护区北坡的野生稻,其叶片的两个主要生理功能是: ( )

A.吸收矿质元素和呼吸作用 B.光合作用和蒸腾作用

C.吸收水分和光合作用 D.吸收水分和蒸腾作用

3、蔬菜和水果长时间储藏、保鲜所需要的条件应为 ( )

A.低温、干燥、低氧 B.低温、湿度适中、低氧

C.高温、干燥、高氧 D.高温、湿度适中、高氧

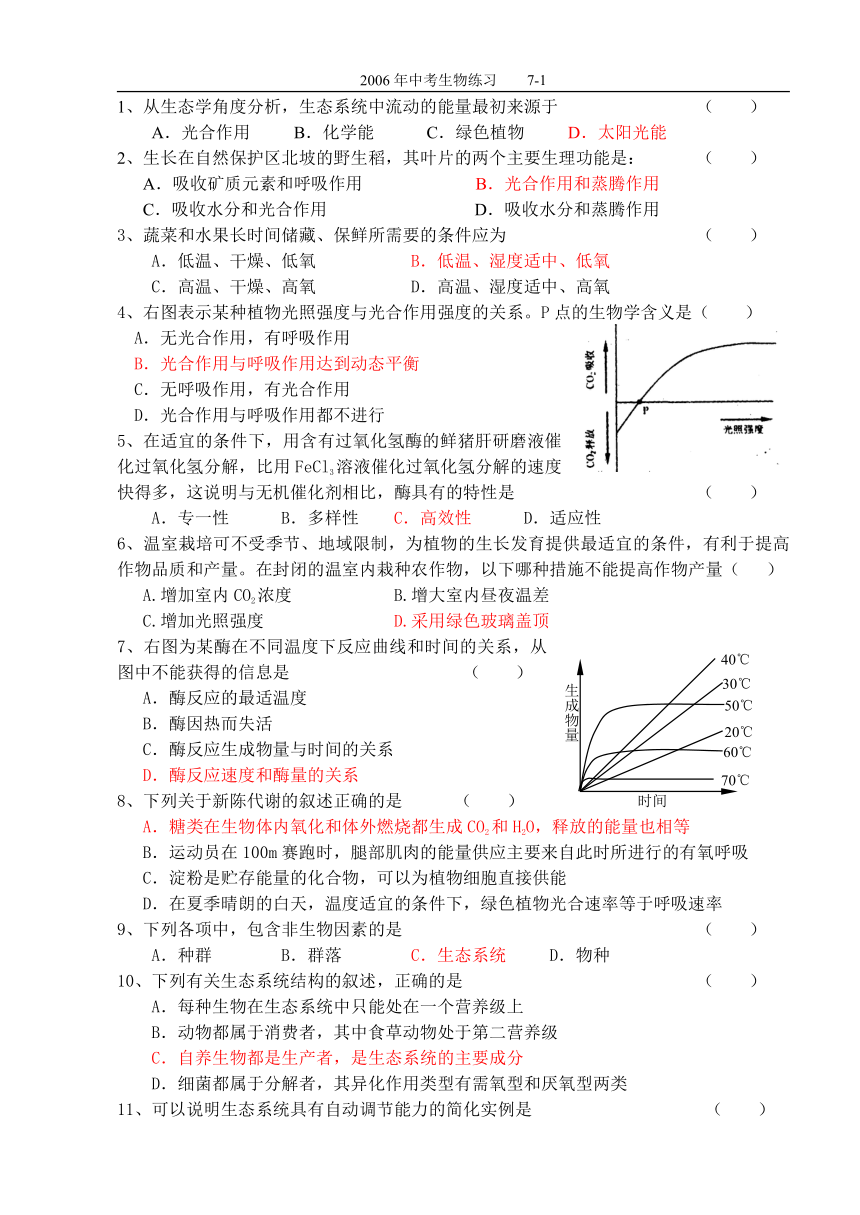

4、右图表示某种植物光照强度与光合作用强度的关系。P点的生物学含义是( )

A.无光合作用,有呼吸作用

B.光合作用与呼吸作用达到动态平衡

C.无呼吸作用,有光合作用

D.光合作用与呼吸作用都不进行

5、在适宜的条件下,用含有过氧化氢酶的鲜猪肝研磨液催化过氧化氢分解,比用FeCl3溶液催化过氧化氢分解的速度快得多,这说明与无机催化剂相比,酶具有的特性是 ( )

A.专一性 B.多样性 C.高效性 D.适应性

6、温室栽培可不受季节、地域限制,为植物的生长发育提供最适宜的条件,有利于提高作物品质和产量。在封闭的温室内栽种农作物,以下哪种措施不能提高作物产量( )

A.增加室内CO2浓度 B.增大室内昼夜温差

C.增加光照强度 D.采用绿色玻璃盖顶

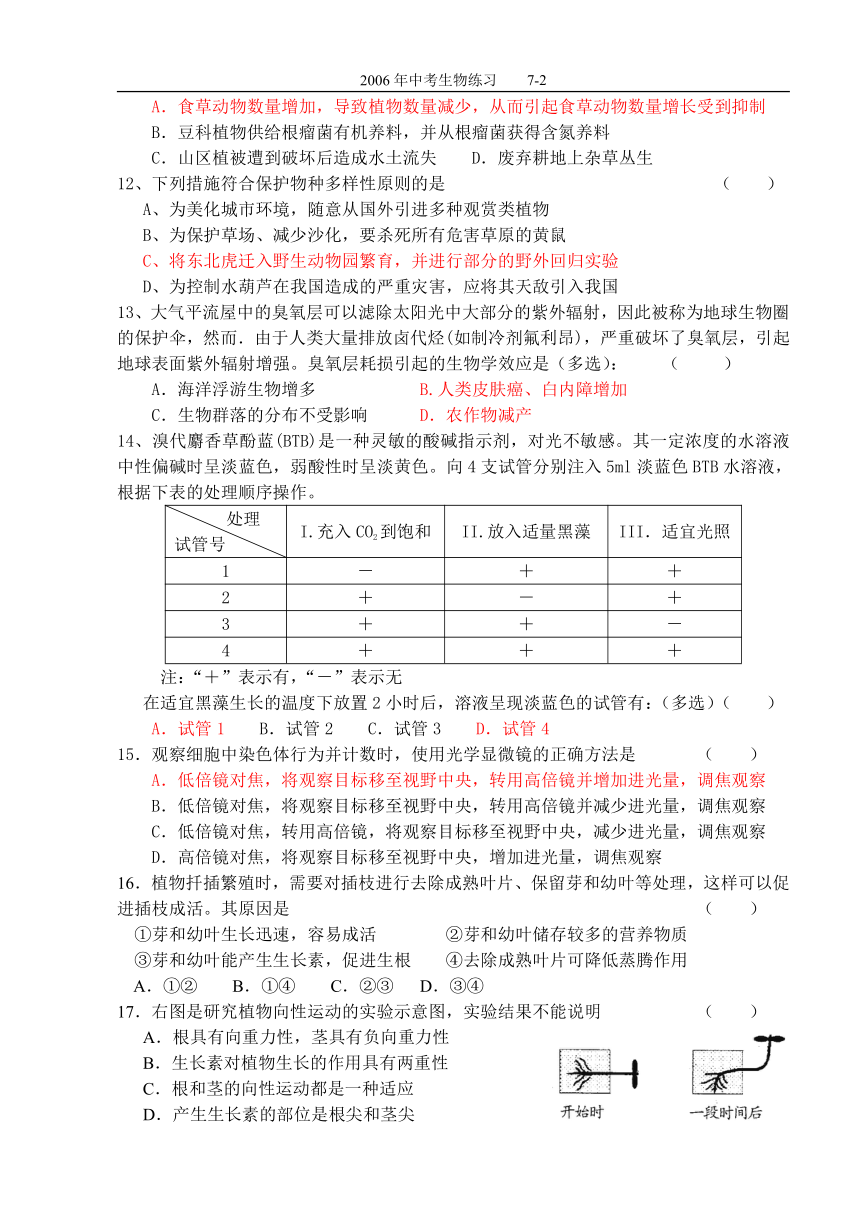

7、右图为某酶在不同温度下反应曲线和时间的关系,从图中不能获得的信息是 ( )

A.酶反应的最适温度

B.酶因热而失活

C.酶反应生成物量与时间的关系

D.酶反应速度和酶量的关系

8、下列关于新陈代谢的叙述正确的是 ( )

A.糖类在生物体内氧化和体外燃烧都生成CO2和H2O,释放的能量也相等

B.运动员在100m赛跑时,腿部肌肉的能量供应主要来自此时所进行的有氧呼吸

C.淀粉是贮存能量的化合物,可以为植物细胞直接供能

D.在夏季晴朗的白天,温度适宜的条件下,绿色植物光合速率等于呼吸速率

9、下列各项中,包含非生物因素的是 ( )

A.种群 B.群落 C.生态系统 D.物种

10、下列有关生态系统结构的叙述,正确的是 ( )

A.每种生物在生态系统中只能处在一个营养级上

B.动物都属于消费者,其中食草动物处于第二营养级

C.自养生物都是生产者,是生态系统的主要成分

D.细菌都属于分解者,其异化作用类型有需氧型和厌氧型两类

11、可以说明生态系统具有自动调节能力的简化实例是 ( )

A.食草动物数量增加,导致植物数量减少,从而引起食草动物数量增长受到抑制

B.豆科植物供给根瘤菌有机养料,并从根瘤菌获得含氮养料

C.山区植被遭到破坏后造成水土流失 D.废弃耕地上杂草丛生

12、下列措施符合保护物种多样性原则的是 ( )

A、为美化城市环境,随意从国外引进多种观赏类植物

B、为保护草场、减少沙化,要杀死所有危害草原的黄鼠

C、将东北虎迁入野生动物园繁育,并进行部分的野外回归实验

D、为控制水葫芦在我国造成的严重灾害,应将其天敌引入我国

13、大气平流屋中的臭氧层可以滤除太阳光中大部分的紫外辐射,因此被称为地球生物圈的保护伞,然而.由于人类大量排放卤代烃(如制冷剂氟利昂),严重破坏了臭氧层,引起地球表面紫外辐射增强。臭氧层耗损引起的生物学效应是(多选): ( )

A.海洋浮游生物增多 B.人类皮肤癌、白内障增加

C.生物群落的分布不受影响 D.农作物减产

14、溴代麝香草酚蓝(BTB)是一种灵敏的酸碱指示剂,对光不敏感。其一定浓度的水溶液中性偏碱时呈淡蓝色,弱酸性时呈淡黄色。向4支试管分别注入5ml淡蓝色BTB水溶液,根据下表的处理顺序操作。

处理试管号 I.充入CO2到饱和 II.放入适量黑藻 III.适宜光照

1 - + +

2 + - +

3 + + -

4 + + +

注:“+”表示有,“-”表示无

在适宜黑藻生长的温度下放置2小时后,溶液呈现淡蓝色的试管有:(多选)( )

A.试管1 B.试管2 C.试管3 D.试管4

15.观察细胞中染色体行为并计数时,使用光学显微镜的正确方法是 ( )

A.低倍镜对焦,将观察目标移至视野中央,转用高倍镜并增加进光量,调焦观察

B.低倍镜对焦,将观察目标移至视野中央,转用高倍镜并减少进光量,调焦观察

C.低倍镜对焦,转用高倍镜,将观察目标移至视野中央,减少进光量,调焦观察

D.高倍镜对焦,将观察目标移至视野中央,增加进光量,调焦观察

16.植物扦插繁殖时,需要对插枝进行去除成熟叶片、保留芽和幼叶等处理,这样可以促进插枝成活。其原因是 ( )

①芽和幼叶生长迅速,容易成活 ②芽和幼叶储存较多的营养物质

③芽和幼叶能产生生长素,促进生根 ④去除成熟叶片可降低蒸腾作用

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

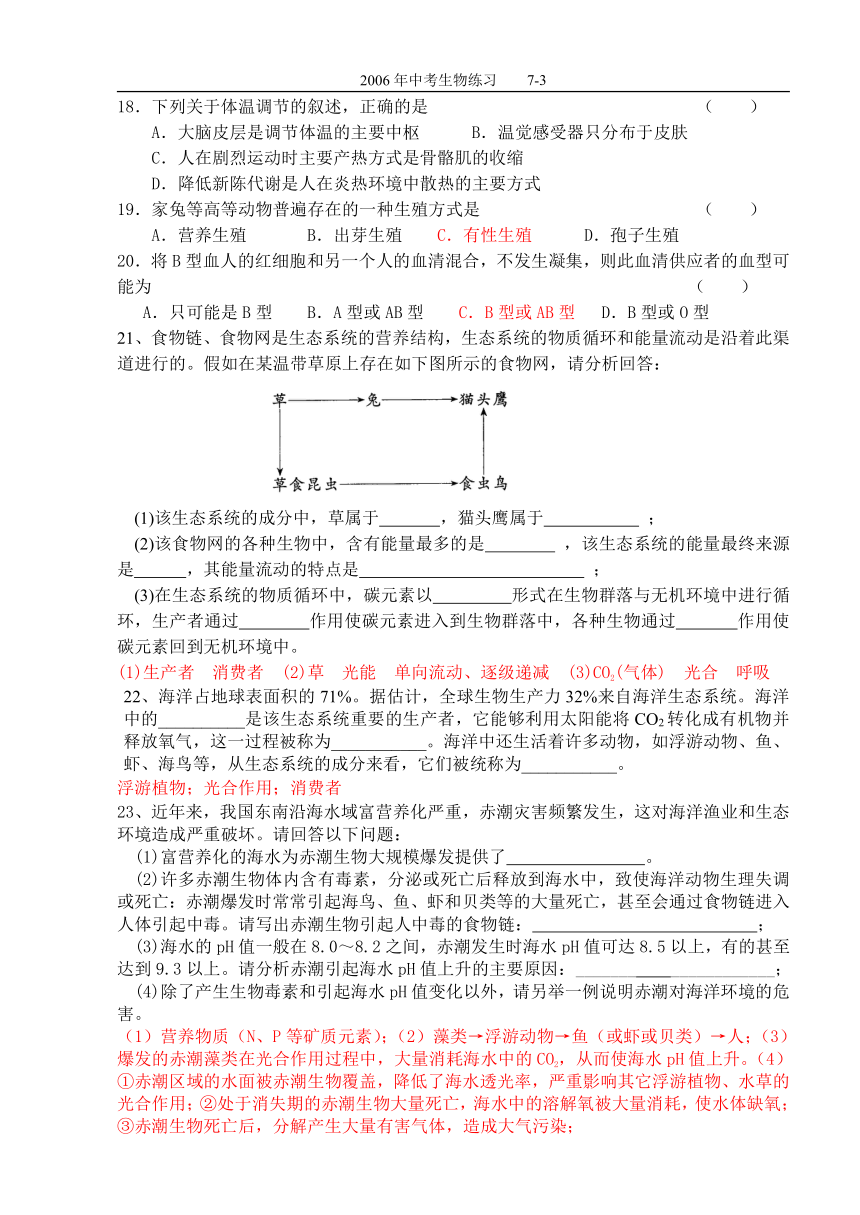

17.右图是研究植物向性运动的实验示意图,实验结果不能说明 ( )

A.根具有向重力性,茎具有负向重力性

B.生长素对植物生长的作用具有两重性

C.根和茎的向性运动都是一种适应

D.产生生长素的部位是根尖和茎尖

18.下列关于体温调节的叙述,正确的是 ( )

A.大脑皮层是调节体温的主要中枢 B.温觉感受器只分布于皮肤

C.人在剧烈运动时主要产热方式是骨骼肌的收缩

D.降低新陈代谢是人在炎热环境中散热的主要方式

19.家兔等高等动物普遍存在的一种生殖方式是 ( )

A.营养生殖 B.出芽生殖 C.有性生殖 D.孢子生殖

20.将B型血人的红细胞和另一个人的血清混合,不发生凝集,则此血清供应者的血型可能为 ( )

A.只可能是B型 B.A型或AB型 C.B型或AB型 D.B型或O型

21、食物链、食物网是生态系统的营养结构,生态系统的物质循环和能量流动是沿着此渠道进行的。假如在某温带草原上存在如下图所示的食物网,请分析回答:

(1)该生态系统的成分中,草属于 ,猫头鹰属于 ;

(2)该食物网的各种生物中,含有能量最多的是 ,该生态系统的能量最终来源是 ,其能量流动的特点是 ;

(3)在生态系统的物质循环中,碳元素以 形式在生物群落与无机环境中进行循环,生产者通过 作用使碳元素进入到生物群落中,各种生物通过 作用使碳元素回到无机环境中。

(1)生产者 消费者 (2)草 光能 单向流动、逐级递减 (3)CO2(气体) 光合 呼吸

22、海洋占地球表面积的71%。据估计,全球生物生产力32%来自海洋生态系统。海洋中的__________是该生态系统重要的生产者,它能够利用太阳能将CO2转化成有机物并释放氧气,这一过程被称为___________。海洋中还生活着许多动物,如浮游动物、鱼、虾、海鸟等,从生态系统的成分来看,它们被统称为___________。

浮游植物;光合作用;消费者

23、近年来,我国东南沿海水域富营养化严重,赤潮灾害频繁发生,这对海洋渔业和生态环境造成严重破坏。请回答以下问题:

(1)富营养化的海水为赤潮生物大规模爆发提供了 。

(2)许多赤潮生物体内含有毒素,分泌或死亡后释放到海水中,致使海洋动物生理失调或死亡:赤潮爆发时常常引起海鸟、鱼、虾和贝类等的大量死亡,甚至会通过食物链进入人体引起中毒。请写出赤潮生物引起人中毒的食物链: ;

(3)海水的pH值一般在8.0~8.2之间,赤潮发生时海水pH值可达8.5以上,有的甚至达到9.3以上。请分析赤潮引起海水pH值上升的主要原因:_______ ____________;

(4)除了产生生物毒素和引起海水pH值变化以外,请另举一例说明赤潮对海洋环境的危害。

(1)营养物质(N、P等矿质元素);(2)藻类→浮游动物→鱼(或虾或贝类)→人;(3)爆发的赤潮藻类在光合作用过程中,大量消耗海水中的CO2,从而使海水pH值上升。(4)①赤潮区域的水面被赤潮生物覆盖,降低了海水透光率,严重影响其它浮游植物、水草的光合作用;②处于消失期的赤潮生物大量死亡,海水中的溶解氧被大量消耗,使水体缺氧;③赤潮生物死亡后,分解产生大量有害气体,造成大气污染;

24、无土栽培是近几十年来迅速发展起来的一项栽培技术,其方法是把植物体生长发育过程中所需要的各种矿质元素按照一定的比例配制成营养液,并用这种营养液来栽培植物.请分析回答问题:

(1)用无土栽培营养液培养花卉等植物时,往往要给营养液通入空气,这一措施的目的主要是促进根的 作用,以利于根对矿质元素的吸收。

(2)如果植物在培养过程中出现了萎蔫现象,其原因很可能是营养液浓度 (填“大于”、“小于”或“等于”)细胞液浓度。

(1)有氧呼吸(呼吸)(1分) (2)大于

25.探究pH对绿豆幼苗株高的影响:

挑选籽粒饱满、大小一致的绿豆种子1000粒,随机均分10组,置于10种不同的pH环境中,在25℃恒温培养箱中培养,1周后测定绿豆幼苗的株高,结果如下表1:

表1 pH对绿豆幼苗株高的影响

组号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pH 3.0 4.5 5.6 6.0 7.0 7.5 8.0 9.0 10.0 11.0

株高(cm) 5.0 6.5 8.1 12.9 12.8 8.7 7.5 5.5 5.2 5.1

据表1完成下列填空:

(1)本实验说明绿豆幼苗生长的最适pH范围是_______。

(2)酸雨是指pH≤5.6的降雨。根据本探究实验的结果可以推测,酸雨对绿豆幼苗的生长具有____作用。

(3)实验室配制1 L pH为10.0的溶液时,需用固体试剂,除使用下图仪器外,还需要的实验仪器分别是____和_______。

(1)6.0~7.0 (2)抑制 (3)托盘天平;烧杯

26、荔枝是著名的岭南佳果,其果皮中存在多酚氧比酶。多酚氧比酶能够氧化果皮中的一些无色物质,形成褐色物质,这是引起采后荔枝果皮褐变的原因之一,褐变的发生严重影响了荔枝的新鲜效果。果皮褐变面积百分率常作为荔枝保鲜效果的指标,在不考虑其它因素影响褐变的前提下,利用上述现象,以荔枝果皮褐变面积百分率为多酚氧化酶活性的指标,某同学设计了一个实验,旨在探究温度对荔枝果皮内多酚氧化酶活性的影响。

(1)请补充下列实验设计中空缺的内容:

①设计温度梯度:5℃、lO℃、15℃、20℃、25℃、30℃

②确定测量指标:荔枝果皮褐变面积百分率;

③选择同一品种、 和成熟度一致且无机械损伤的新鲜荔枝果实,将其分成

组,每组数量 ,装入保鲜袋并作好标签后,分别放入相应温度的恒温箱中;

④经过5天后,取出荔枝果实,测定并记录褐变面积。

(2)请据右图分析实验结果:___________

(3)请结合上述实验结果,指出对荔枝具有较好保鲜效果所需的温度范围 。

(4)削皮后的苹果和马铃薯容易发生褐变,请据此分析要选择无机械损伤的荔枝果实为实验材料的原因:_______ __。

(5)在完全无氧条件下,多酚氧化酶将无法催化上述的褐变反应过程。如果在此条件下,荔枝果皮不会发生褐变,可否在此条件下贮藏荔枝 为什么 ____________________________________ _。

(6)除上述温度、氧和机械损伤以外,还有哪些因素影响果蔬保鲜效果,请提出两种相应的保鲜措施。

(1)大小,6,相等;

(2)分析:在5~30℃范围内,荔枝果皮褐变面积百分率随温度升高而增加,表明果皮内多酚氧化酶活性随温度的升高而增强。

(3)0~15℃。

(4)机械损伤的荔枝易发生褐变,从而影响实验结果的准确性。

(5)不可以。因为在完全无氧条件下,果实的有氧呼吸停止,但无氧呼吸明显加强,造成酒精的大量积累,从而对细胞造成毒害,引起果实腐烂。

(6)①控制水分如采用薄膜包装或表面喷涂果蜡等;

②防止微生物感染如采后对果蔬进行杀菌处理。

27、19世纪中叶以来,随着英国重工业的发展,尺蛾中黑化蛾的比例越来越高。为了研究环境改变对尺蛾种群变化的影响,1950年科学工作者在英国的两个地区利用标志重捕法进行了调查,获得如下结果:

项目地区 白色蛾 黑化蛾

释放数 回收数 回收率 释放数 回收数 回收率

污染区 64 16 25.0% 154 82 53.2%

非污染区 393 54 13.7% 406 19 4.7%

请回答下列问题:

①自然选择是________________________________的过程。

②表中两组数据__________大于__________、__________大于_________共同支持“自然选择决定生物进化方向”这一论点。

③20世纪50年代后,英国开始实行控制计划,大气环境污染得到了治理。请根据右图说出三者的变化关系并解释原因。

①适者生存,不适者被淘汰。

②53.2%,25.0%;13.7%(两组数据先后顺序可以调换)

(2)①由于煤烟排放量减少,SO2浓度逐年降低。

②由于SO2浓度降低,树干上地衣数量逐渐增多。原因是地衣对SO2敏感,因此SO2浓度降低,有利于地衣生长。

③由于地衣数量增多,黑化蛾频率逐年降低。原因是地衣颜色浅,黑化蛾易被鸟类捕食。

28、湿地是地球上生物生产力最大的生态系统之一。它是天然的蓄水库,并能过滤和分解水中的污染物进而改善水质,被喻为“地球之肾”。湿地类型众多,如红树林、河流、湖泊和稻田等。

(1) 在红树林等湿地生态系统中,碳元素主要通过 过程被固定在有机物中,并沿着 进行传递。

(2) 与生物多样性丰富的湖泊相比,稻田的 稳定性较低。

(3) 调查表明,我国相当一部分湖泊已不同程度富营养化,原因是含氮、磷等元素丰富的污染物的排放量超过了湖泊 的限度,使其自动调节能力下降。富营养化水体中造成鱼类大量死亡的原因有 , 等。

(1) 光合作用 食物链(网) (2) 抵抗力 (3) 自动净化能力 溶氧量下降 有毒物质增加

29.回答有关免疫问题:

(1)抗原的化学成分多为蛋白质或糖蛋白。当B淋巴细胞表面的抗原识别受体与抗原结合时,该细胞被活化、分化出的浆(效应B)细胞,制造大量的抗体分泌到血液中。

(2)将一只A品系大鼠的皮肤小片移植到另一只不同品系大鼠的背部,10天后因排异(排斥)反应而脱落,这是T淋巴细胞所起的作用。

(3)右图表示将抗原注射兔体内后抗体产生量的变化。当注入抗原X,抗体产生量的变化是曲线A。若第8天,同时注射抗原Y和X,图中表示对抗原Y的抗体产生量是曲线__C___;表示对抗原X的抗体产生量是曲线___B___,其特点是第二次免疫应答反应快而强(或反应快,产生的抗体多),这是因为初次免疫反应时产生的记忆B细胞的作用。若第8天不注射抗原X,则以后对抗原X的抗体产生量变化的是曲线D。

30.生物生存所依赖的无机环境因素对生物有重要作用。

(1)图1表示玉米螟(一种昆虫)的幼虫发生滞育(发育停滞)与日照长短的关系。据图可知日照时数为9—12小时,玉米螟幼虫滞育率最高;日照时数达18小时,不滞育玉米螟幼虫约占90%,此条件也适于长日照植物开花。

(2)图2表示一种夜蛾的蛹发生滞育与日照长短及温度的关系。据图可知,当温度30℃,日照时数为80小时,这种夜蛾的滞育率最高,达12%;与上述相同日照条件下,温度20℃时,夜蛾蛹的滞育率达到100 %。可见夜蛾蛹发生滞育是日照长短和温度因素综合作用的结果。除上述因素外,影响夜蛾生长发育的无机环境因素还可能有湿度等。

(3)一般来说,影响昆虫昼夜活动的主要环境因素是光。

时间

生成物量

70℃

60℃

20℃

50℃

30℃

40℃

1、从生态学角度分析,生态系统中流动的能量最初来源于 ( )

A.光合作用 B.化学能 C.绿色植物 D.太阳光能

2、生长在自然保护区北坡的野生稻,其叶片的两个主要生理功能是: ( )

A.吸收矿质元素和呼吸作用 B.光合作用和蒸腾作用

C.吸收水分和光合作用 D.吸收水分和蒸腾作用

3、蔬菜和水果长时间储藏、保鲜所需要的条件应为 ( )

A.低温、干燥、低氧 B.低温、湿度适中、低氧

C.高温、干燥、高氧 D.高温、湿度适中、高氧

4、右图表示某种植物光照强度与光合作用强度的关系。P点的生物学含义是( )

A.无光合作用,有呼吸作用

B.光合作用与呼吸作用达到动态平衡

C.无呼吸作用,有光合作用

D.光合作用与呼吸作用都不进行

5、在适宜的条件下,用含有过氧化氢酶的鲜猪肝研磨液催化过氧化氢分解,比用FeCl3溶液催化过氧化氢分解的速度快得多,这说明与无机催化剂相比,酶具有的特性是 ( )

A.专一性 B.多样性 C.高效性 D.适应性

6、温室栽培可不受季节、地域限制,为植物的生长发育提供最适宜的条件,有利于提高作物品质和产量。在封闭的温室内栽种农作物,以下哪种措施不能提高作物产量( )

A.增加室内CO2浓度 B.增大室内昼夜温差

C.增加光照强度 D.采用绿色玻璃盖顶

7、右图为某酶在不同温度下反应曲线和时间的关系,从图中不能获得的信息是 ( )

A.酶反应的最适温度

B.酶因热而失活

C.酶反应生成物量与时间的关系

D.酶反应速度和酶量的关系

8、下列关于新陈代谢的叙述正确的是 ( )

A.糖类在生物体内氧化和体外燃烧都生成CO2和H2O,释放的能量也相等

B.运动员在100m赛跑时,腿部肌肉的能量供应主要来自此时所进行的有氧呼吸

C.淀粉是贮存能量的化合物,可以为植物细胞直接供能

D.在夏季晴朗的白天,温度适宜的条件下,绿色植物光合速率等于呼吸速率

9、下列各项中,包含非生物因素的是 ( )

A.种群 B.群落 C.生态系统 D.物种

10、下列有关生态系统结构的叙述,正确的是 ( )

A.每种生物在生态系统中只能处在一个营养级上

B.动物都属于消费者,其中食草动物处于第二营养级

C.自养生物都是生产者,是生态系统的主要成分

D.细菌都属于分解者,其异化作用类型有需氧型和厌氧型两类

11、可以说明生态系统具有自动调节能力的简化实例是 ( )

A.食草动物数量增加,导致植物数量减少,从而引起食草动物数量增长受到抑制

B.豆科植物供给根瘤菌有机养料,并从根瘤菌获得含氮养料

C.山区植被遭到破坏后造成水土流失 D.废弃耕地上杂草丛生

12、下列措施符合保护物种多样性原则的是 ( )

A、为美化城市环境,随意从国外引进多种观赏类植物

B、为保护草场、减少沙化,要杀死所有危害草原的黄鼠

C、将东北虎迁入野生动物园繁育,并进行部分的野外回归实验

D、为控制水葫芦在我国造成的严重灾害,应将其天敌引入我国

13、大气平流屋中的臭氧层可以滤除太阳光中大部分的紫外辐射,因此被称为地球生物圈的保护伞,然而.由于人类大量排放卤代烃(如制冷剂氟利昂),严重破坏了臭氧层,引起地球表面紫外辐射增强。臭氧层耗损引起的生物学效应是(多选): ( )

A.海洋浮游生物增多 B.人类皮肤癌、白内障增加

C.生物群落的分布不受影响 D.农作物减产

14、溴代麝香草酚蓝(BTB)是一种灵敏的酸碱指示剂,对光不敏感。其一定浓度的水溶液中性偏碱时呈淡蓝色,弱酸性时呈淡黄色。向4支试管分别注入5ml淡蓝色BTB水溶液,根据下表的处理顺序操作。

处理试管号 I.充入CO2到饱和 II.放入适量黑藻 III.适宜光照

1 - + +

2 + - +

3 + + -

4 + + +

注:“+”表示有,“-”表示无

在适宜黑藻生长的温度下放置2小时后,溶液呈现淡蓝色的试管有:(多选)( )

A.试管1 B.试管2 C.试管3 D.试管4

15.观察细胞中染色体行为并计数时,使用光学显微镜的正确方法是 ( )

A.低倍镜对焦,将观察目标移至视野中央,转用高倍镜并增加进光量,调焦观察

B.低倍镜对焦,将观察目标移至视野中央,转用高倍镜并减少进光量,调焦观察

C.低倍镜对焦,转用高倍镜,将观察目标移至视野中央,减少进光量,调焦观察

D.高倍镜对焦,将观察目标移至视野中央,增加进光量,调焦观察

16.植物扦插繁殖时,需要对插枝进行去除成熟叶片、保留芽和幼叶等处理,这样可以促进插枝成活。其原因是 ( )

①芽和幼叶生长迅速,容易成活 ②芽和幼叶储存较多的营养物质

③芽和幼叶能产生生长素,促进生根 ④去除成熟叶片可降低蒸腾作用

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

17.右图是研究植物向性运动的实验示意图,实验结果不能说明 ( )

A.根具有向重力性,茎具有负向重力性

B.生长素对植物生长的作用具有两重性

C.根和茎的向性运动都是一种适应

D.产生生长素的部位是根尖和茎尖

18.下列关于体温调节的叙述,正确的是 ( )

A.大脑皮层是调节体温的主要中枢 B.温觉感受器只分布于皮肤

C.人在剧烈运动时主要产热方式是骨骼肌的收缩

D.降低新陈代谢是人在炎热环境中散热的主要方式

19.家兔等高等动物普遍存在的一种生殖方式是 ( )

A.营养生殖 B.出芽生殖 C.有性生殖 D.孢子生殖

20.将B型血人的红细胞和另一个人的血清混合,不发生凝集,则此血清供应者的血型可能为 ( )

A.只可能是B型 B.A型或AB型 C.B型或AB型 D.B型或O型

21、食物链、食物网是生态系统的营养结构,生态系统的物质循环和能量流动是沿着此渠道进行的。假如在某温带草原上存在如下图所示的食物网,请分析回答:

(1)该生态系统的成分中,草属于 ,猫头鹰属于 ;

(2)该食物网的各种生物中,含有能量最多的是 ,该生态系统的能量最终来源是 ,其能量流动的特点是 ;

(3)在生态系统的物质循环中,碳元素以 形式在生物群落与无机环境中进行循环,生产者通过 作用使碳元素进入到生物群落中,各种生物通过 作用使碳元素回到无机环境中。

(1)生产者 消费者 (2)草 光能 单向流动、逐级递减 (3)CO2(气体) 光合 呼吸

22、海洋占地球表面积的71%。据估计,全球生物生产力32%来自海洋生态系统。海洋中的__________是该生态系统重要的生产者,它能够利用太阳能将CO2转化成有机物并释放氧气,这一过程被称为___________。海洋中还生活着许多动物,如浮游动物、鱼、虾、海鸟等,从生态系统的成分来看,它们被统称为___________。

浮游植物;光合作用;消费者

23、近年来,我国东南沿海水域富营养化严重,赤潮灾害频繁发生,这对海洋渔业和生态环境造成严重破坏。请回答以下问题:

(1)富营养化的海水为赤潮生物大规模爆发提供了 。

(2)许多赤潮生物体内含有毒素,分泌或死亡后释放到海水中,致使海洋动物生理失调或死亡:赤潮爆发时常常引起海鸟、鱼、虾和贝类等的大量死亡,甚至会通过食物链进入人体引起中毒。请写出赤潮生物引起人中毒的食物链: ;

(3)海水的pH值一般在8.0~8.2之间,赤潮发生时海水pH值可达8.5以上,有的甚至达到9.3以上。请分析赤潮引起海水pH值上升的主要原因:_______ ____________;

(4)除了产生生物毒素和引起海水pH值变化以外,请另举一例说明赤潮对海洋环境的危害。

(1)营养物质(N、P等矿质元素);(2)藻类→浮游动物→鱼(或虾或贝类)→人;(3)爆发的赤潮藻类在光合作用过程中,大量消耗海水中的CO2,从而使海水pH值上升。(4)①赤潮区域的水面被赤潮生物覆盖,降低了海水透光率,严重影响其它浮游植物、水草的光合作用;②处于消失期的赤潮生物大量死亡,海水中的溶解氧被大量消耗,使水体缺氧;③赤潮生物死亡后,分解产生大量有害气体,造成大气污染;

24、无土栽培是近几十年来迅速发展起来的一项栽培技术,其方法是把植物体生长发育过程中所需要的各种矿质元素按照一定的比例配制成营养液,并用这种营养液来栽培植物.请分析回答问题:

(1)用无土栽培营养液培养花卉等植物时,往往要给营养液通入空气,这一措施的目的主要是促进根的 作用,以利于根对矿质元素的吸收。

(2)如果植物在培养过程中出现了萎蔫现象,其原因很可能是营养液浓度 (填“大于”、“小于”或“等于”)细胞液浓度。

(1)有氧呼吸(呼吸)(1分) (2)大于

25.探究pH对绿豆幼苗株高的影响:

挑选籽粒饱满、大小一致的绿豆种子1000粒,随机均分10组,置于10种不同的pH环境中,在25℃恒温培养箱中培养,1周后测定绿豆幼苗的株高,结果如下表1:

表1 pH对绿豆幼苗株高的影响

组号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pH 3.0 4.5 5.6 6.0 7.0 7.5 8.0 9.0 10.0 11.0

株高(cm) 5.0 6.5 8.1 12.9 12.8 8.7 7.5 5.5 5.2 5.1

据表1完成下列填空:

(1)本实验说明绿豆幼苗生长的最适pH范围是_______。

(2)酸雨是指pH≤5.6的降雨。根据本探究实验的结果可以推测,酸雨对绿豆幼苗的生长具有____作用。

(3)实验室配制1 L pH为10.0的溶液时,需用固体试剂,除使用下图仪器外,还需要的实验仪器分别是____和_______。

(1)6.0~7.0 (2)抑制 (3)托盘天平;烧杯

26、荔枝是著名的岭南佳果,其果皮中存在多酚氧比酶。多酚氧比酶能够氧化果皮中的一些无色物质,形成褐色物质,这是引起采后荔枝果皮褐变的原因之一,褐变的发生严重影响了荔枝的新鲜效果。果皮褐变面积百分率常作为荔枝保鲜效果的指标,在不考虑其它因素影响褐变的前提下,利用上述现象,以荔枝果皮褐变面积百分率为多酚氧化酶活性的指标,某同学设计了一个实验,旨在探究温度对荔枝果皮内多酚氧化酶活性的影响。

(1)请补充下列实验设计中空缺的内容:

①设计温度梯度:5℃、lO℃、15℃、20℃、25℃、30℃

②确定测量指标:荔枝果皮褐变面积百分率;

③选择同一品种、 和成熟度一致且无机械损伤的新鲜荔枝果实,将其分成

组,每组数量 ,装入保鲜袋并作好标签后,分别放入相应温度的恒温箱中;

④经过5天后,取出荔枝果实,测定并记录褐变面积。

(2)请据右图分析实验结果:___________

(3)请结合上述实验结果,指出对荔枝具有较好保鲜效果所需的温度范围 。

(4)削皮后的苹果和马铃薯容易发生褐变,请据此分析要选择无机械损伤的荔枝果实为实验材料的原因:_______ __。

(5)在完全无氧条件下,多酚氧化酶将无法催化上述的褐变反应过程。如果在此条件下,荔枝果皮不会发生褐变,可否在此条件下贮藏荔枝 为什么 ____________________________________ _。

(6)除上述温度、氧和机械损伤以外,还有哪些因素影响果蔬保鲜效果,请提出两种相应的保鲜措施。

(1)大小,6,相等;

(2)分析:在5~30℃范围内,荔枝果皮褐变面积百分率随温度升高而增加,表明果皮内多酚氧化酶活性随温度的升高而增强。

(3)0~15℃。

(4)机械损伤的荔枝易发生褐变,从而影响实验结果的准确性。

(5)不可以。因为在完全无氧条件下,果实的有氧呼吸停止,但无氧呼吸明显加强,造成酒精的大量积累,从而对细胞造成毒害,引起果实腐烂。

(6)①控制水分如采用薄膜包装或表面喷涂果蜡等;

②防止微生物感染如采后对果蔬进行杀菌处理。

27、19世纪中叶以来,随着英国重工业的发展,尺蛾中黑化蛾的比例越来越高。为了研究环境改变对尺蛾种群变化的影响,1950年科学工作者在英国的两个地区利用标志重捕法进行了调查,获得如下结果:

项目地区 白色蛾 黑化蛾

释放数 回收数 回收率 释放数 回收数 回收率

污染区 64 16 25.0% 154 82 53.2%

非污染区 393 54 13.7% 406 19 4.7%

请回答下列问题:

①自然选择是________________________________的过程。

②表中两组数据__________大于__________、__________大于_________共同支持“自然选择决定生物进化方向”这一论点。

③20世纪50年代后,英国开始实行控制计划,大气环境污染得到了治理。请根据右图说出三者的变化关系并解释原因。

①适者生存,不适者被淘汰。

②53.2%,25.0%;13.7%(两组数据先后顺序可以调换)

(2)①由于煤烟排放量减少,SO2浓度逐年降低。

②由于SO2浓度降低,树干上地衣数量逐渐增多。原因是地衣对SO2敏感,因此SO2浓度降低,有利于地衣生长。

③由于地衣数量增多,黑化蛾频率逐年降低。原因是地衣颜色浅,黑化蛾易被鸟类捕食。

28、湿地是地球上生物生产力最大的生态系统之一。它是天然的蓄水库,并能过滤和分解水中的污染物进而改善水质,被喻为“地球之肾”。湿地类型众多,如红树林、河流、湖泊和稻田等。

(1) 在红树林等湿地生态系统中,碳元素主要通过 过程被固定在有机物中,并沿着 进行传递。

(2) 与生物多样性丰富的湖泊相比,稻田的 稳定性较低。

(3) 调查表明,我国相当一部分湖泊已不同程度富营养化,原因是含氮、磷等元素丰富的污染物的排放量超过了湖泊 的限度,使其自动调节能力下降。富营养化水体中造成鱼类大量死亡的原因有 , 等。

(1) 光合作用 食物链(网) (2) 抵抗力 (3) 自动净化能力 溶氧量下降 有毒物质增加

29.回答有关免疫问题:

(1)抗原的化学成分多为蛋白质或糖蛋白。当B淋巴细胞表面的抗原识别受体与抗原结合时,该细胞被活化、分化出的浆(效应B)细胞,制造大量的抗体分泌到血液中。

(2)将一只A品系大鼠的皮肤小片移植到另一只不同品系大鼠的背部,10天后因排异(排斥)反应而脱落,这是T淋巴细胞所起的作用。

(3)右图表示将抗原注射兔体内后抗体产生量的变化。当注入抗原X,抗体产生量的变化是曲线A。若第8天,同时注射抗原Y和X,图中表示对抗原Y的抗体产生量是曲线__C___;表示对抗原X的抗体产生量是曲线___B___,其特点是第二次免疫应答反应快而强(或反应快,产生的抗体多),这是因为初次免疫反应时产生的记忆B细胞的作用。若第8天不注射抗原X,则以后对抗原X的抗体产生量变化的是曲线D。

30.生物生存所依赖的无机环境因素对生物有重要作用。

(1)图1表示玉米螟(一种昆虫)的幼虫发生滞育(发育停滞)与日照长短的关系。据图可知日照时数为9—12小时,玉米螟幼虫滞育率最高;日照时数达18小时,不滞育玉米螟幼虫约占90%,此条件也适于长日照植物开花。

(2)图2表示一种夜蛾的蛹发生滞育与日照长短及温度的关系。据图可知,当温度30℃,日照时数为80小时,这种夜蛾的滞育率最高,达12%;与上述相同日照条件下,温度20℃时,夜蛾蛹的滞育率达到100 %。可见夜蛾蛹发生滞育是日照长短和温度因素综合作用的结果。除上述因素外,影响夜蛾生长发育的无机环境因素还可能有湿度等。

(3)一般来说,影响昆虫昼夜活动的主要环境因素是光。

时间

生成物量

70℃

60℃

20℃

50℃

30℃

40℃