浙教版七年级下第四章第三节地球的绕日运动[下学期]

文档属性

| 名称 | 浙教版七年级下第四章第三节地球的绕日运动[下学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 152.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2007-08-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本章累计3个

教学内容 第3节 地球的绕日运动(一)

内容分析(教材处理) 地球的绕日运动比自转更复杂、宏观和抽象,学生接受有一定的困难。尽可能从生活体验入手引导学生探究抽象的空间原理,有助于学生的意义学习。包括地球的公转、公转的特征、正午太阳高度角的变化、昼夜长短的变化和五带的划分。本节内容较多,可分为4课时完成。第一课时:观察杆影的变化和学生分组实验(课外)。第二课时:地球的公转、正午太阳高度角的变化。第三课时:昼夜长短的变化和五带的划分。

教学目标 知识与技能 知道一年之中当地正午太阳高度角和昼夜长短变化的关系。设计测定正午太阳高度角的实验,观察和记录当地正午太阳高度角的变化。理解太阳高度的概念;了解太阳高度在一天中及四季中的变化,不同纬度地区的变化情况引起的木杆杆影的长短变化的情况。

过程与方法 在教师指导下,通过地球仪的模拟演示,简要解释在实验和读图中发现的地理现象,培养观察能力(能用本课学习的一种方法,正确测量太阳高度)和归纳概括能力。

情感、态度及价值观 养成认真细致的科学态度,体会到自然事物是有规律的、相互联系的。

教学重点 地球公转产生太阳高度季节变化的基本规律.

教学难点 太阳高度与杆影的关系的判读(影长、杆影朝向)

教学用具 地球仪、橡皮泥、火柴、灯泡;日晷图片、太阳高度示意图、太阳高度与影长关系示意图。直尺、三角板、量角器、笔、纸、筷子、指南针、圭表模型。

情境设置 情境一:(图片展示世纪日晷、圭表图片,)这些是什么,有何用途?情境二:(活动一)观测杆影你发现了什么现象?分别描述之。情境三:(展示太阳高度示意图)那么什么是太阳高度?太阳高度是怎样变化的?情境四:太阳高度与影长有什么关系?情境五:(讨论)冬天和夏天射入室内的阳光,哪个季节更深一些?正午太阳高度角的大小在一年内有什么变化?情境六:太阳高度的年变化?

教学过程 边教边悟

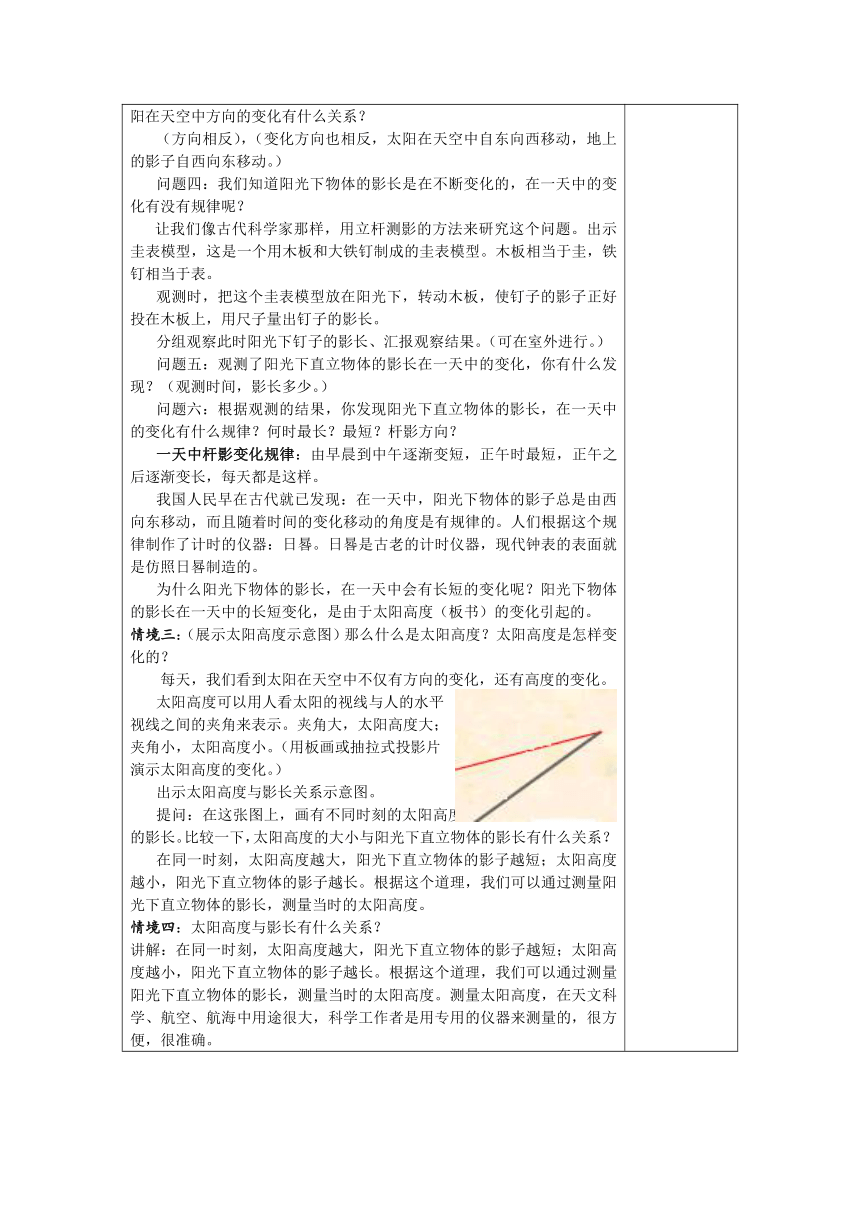

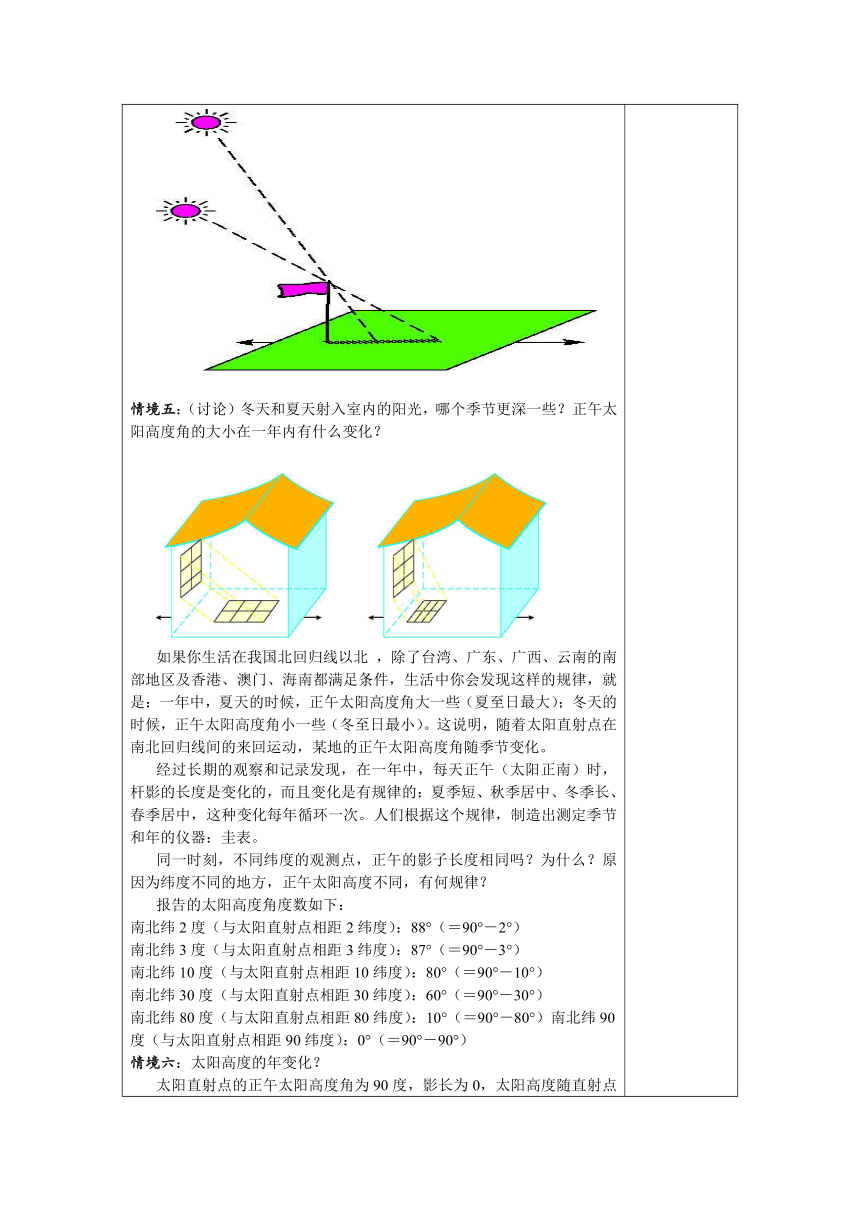

情境一:(图片展示世纪日晷、圭表图片,)这些是什么,有何用途?生:讲述:这两件天文仪器制造原理什么?早在两千多年前,中国人用在地上立杆测影的方法,研究阳光下物体影子长度的变化。他们是怎样研究的,有发现了什么?让我们借助科学让追溯古人的足迹吧。情境二:(活动一)观测杆影你发现了什么现象?分别描述之。问题一:在一天中,太阳在天空中的方向是怎样变化的?(早晨、正午、傍晚,太阳分别在什么方向)问题二:在一天中,阳光下物体影子的方向是怎样变化的?(早晨、正午、傍晚,影子分别在什么方向?)问题三:影子的方向与太阳的方向有什么关系?影子方向的变化与太阳在天空中方向的变化有什么关系?(方向相反),(变化方向也相反,太阳在天空中自东向西移动,地上的影子自西向东移动。)问题四:我们知道阳光下物体的影长是在不断变化的,在一天中的变化有没有规律呢?让我们像古代科学家那样,用立杆测影的方法来研究这个问题。出示圭表模型,这是一个用木板和大铁钉制成的圭表模型。木板相当于圭,铁钉相当于表。观测时,把这个圭表模型放在阳光下,转动木板,使钉子的影子正好投在木板上,用尺子量出钉子的影长。分组观察此时阳光下钉子的影长、汇报观察结果。(可在室外进行。)问题五:观测了阳光下直立物体的影长在一天中的变化,你有什么发现?(观测时间,影长多少。)问题六:根据观测的结果,你发现阳光下直立物体的影长,在一天中的变化有什么规律?何时最长?最短?杆影方向?一天中杆影变化规律:由早晨到中午逐渐变短,正午时最短,正午之后逐渐变长,每天都是这样。我国人民早在古代就已发现:在一天中,阳光下物体的影子总是由西向东移动,而且随着时间的变化移动的角度是有规律的。人们根据这个规律制作了计时的仪器:日晷。日晷是古老的计时仪器,现代钟表的表面就是仿照日晷制造的。为什么阳光下物体的影长,在一天中会有长短的变化呢?阳光下物体的影长在一天中的长短变化,是由于太阳高度(板书)的变化引起的。情境三:(展示太阳高度示意图)那么什么是太阳高度?太阳高度是怎样变化的?每天,我们看到太阳在天空中不仅有方向的变化,还有高度的变化。太阳高度可以用人看太阳的视线与人的水平视线之间的夹角来表示。夹角大,太阳高度大;夹角小,太阳高度小。(用板画或抽拉式投影片演示太阳高度的变化。)出示太阳高度与影长关系示意图。 提问:在这张图上,画有不同时刻的太阳高度和当时阳光下直立物体的影长。比较一下,太阳高度的大小与阳光下直立物体的影长有什么关系?在同一时刻,太阳高度越大,阳光下直立物体的影子越短;太阳高度越小,阳光下直立物体的影子越长。根据这个道理,我们可以通过测量阳光下直立物体的影长,测量当时的太阳高度。情境四:太阳高度与影长有什么关系?讲解:在同一时刻,太阳高度越大,阳光下直立物体的影子越短;太阳高度越小,阳光下直立物体的影子越长。根据这个道理,我们可以通过测量阳光下直立物体的影长,测量当时的太阳高度。测量太阳高度,在天文科学、航空、航海中用途很大,科学工作者是用专用的仪器来测量的,很方便,很准确。情境五:(讨论)冬天和夏天射入室内的阳光,哪个季节更深一些?正午太阳高度角的大小在一年内有什么变化?如果你生活在我国北回归线以北 ,除了台湾、广东、广西、云南的南部地区及香港、澳门、海南都满足条件,生活中你会发现这样的规律,就是:一年中,夏天的时候,正午太阳高度角大一些(夏至日最大);冬天的时候,正午太阳高度角小一些(冬至日最小)。这说明,随着太阳直射点在南北回归线间的来回运动,某地的正午太阳高度角随季节变化。经过长期的观察和记录发现,在一年中,每天正午(太阳正南)时,杆影的长度是变化的,而且变化是有规律的:夏季短、秋季居中、冬季长、春季居中,这种变化每年循环一次。人们根据这个规律,制造出测定季节和年的仪器:圭表。同一时刻,不同纬度的观测点,正午的影子长度相同吗?为什么?原因为纬度不同的地方,正午太阳高度不同,有何规律?报告的太阳高度角度数如下:

南北纬2度(与太阳直射点相距2纬度):88°(=90°-2°)

南北纬3度(与太阳直射点相距3纬度):87°(=90°-3°)

南北纬10度(与太阳直射点相距10纬度):80°(=90°-10°)

南北纬30度(与太阳直射点相距30纬度):60°(=90°-30°)

南北纬80度(与太阳直射点相距80纬度):10°(=90°-80°)南北纬90度(与太阳直射点相距90纬度):0°(=90°-90°) 情境六:太阳高度的年变化?太阳直射点的正午太阳高度角为90度,影长为0,太阳高度随直射点向南北两极递减,影子变长。课堂小结: 课内作业:

板书设计

课外探究(活动)

1.每人用木板(或泡沫塑料板)、钉子制作一个圭表模型,用它观察一天中不同时刻钉子的影长,把观察结果记录下来。一天中观察的次数自定,但正午(太阳正南)时必须观测。最好能连续观察 2~3 天,每天都在同一时刻观测。根据观测结果研究:阳光下直立物体的影长,在一天中的变化规律?2.量影作图的方法测量太阳高度。①用直尺量出圭表模型上钉子的长度。②把圭表模型放在阳光下,转动木板,使钉影投在木板上,量出钉影的长度。③在纸上用三角板画一直角abc,使ab=钉长,bc=影长。④把ac连起来,用量角器量出ac和bc两条线之间的角度,这就是当时的太阳高度。注意正确使用直尺、三角板、量角器,准确测量钉长和影长,准确测量角度等。练习:用量影作图法,测量当时的太阳高度。(如教室内有阳光,可在室内进行;如教室内无阳光,需在室外进行。)3.用简易太阳高度测量仪测量太阳高度。

教后反思

本章累计4个

教学内容 第3节 地球的绕日运动(二)

内容分析(教材处理) 以活动和作图的方式处理太阳高度角的变化(正午太阳高度角的变化)以及昼夜长短的变化。

教学目标 知识与技能 了解地球绕太阳公转含义;知道地球公转的方向、周期、地轴倾斜等特点。

过程与方法 通过演示地球绕日公转等,以讨论的方式构建地球绕日公转的特征及引起的效应。

情感、态度及价值观 树立科学的实事求是的态度。

教学重点 太阳高度和昼夜长短变化。

教学难点 (1)地球公转图的判读(地轴的倾斜、方向、周期及北半球的两分两至)(2)地球公转产生的正午太阳高度在季节与纬度上的变化情况,学会相应的计算。

教学用具 地球仪、激光笔、课件、量角器

情境设置 情境一:(活动一)地球绕日公转过程。情境二:(活动二)请每位学生画一张夏至日(12月22日)光照图,一位学生在黑板上画,用以订正。在图上标出南北回归线、晨昏线,把夜半球涂成阴影。情境三:(思考)正午太阳高度的变化。

教学过程 边教边悟

情境一:(活动一:)地球绕日公转过程。说明:在演示地球绕日公转过程中,可以演示错误的状态,让学生分析。图解直射概念:(教学中发现学生对直射,特别是变换角度的直射概念不清楚,影响了后面一系列的知识理解和学习,此处宜作为重点讲解内容。)方法:(1)画两个如图的弧形A弧、B弧,在弧上各找一点表示一人所在的地理位置P1、P2;请学生画出此人所在的地平线(过切点画切线);讲明直射即太阳光线与地平线的夹角是90度,请学生画出太阳光线。(2)在图2上把弧补充为一个完整的圆,并画上地轴(垂直线)、赤道(水平线),问此时太阳直射点的位置(赤道)。(3)把图2旋转一个角度(黄赤交角),观察太阳直射点的位置。从此点平行于赤道画一条纬线,思考这条纬线的特点(太阳直射的最北点——北回归线,此线上各点一天中都有直射机会)(4)思考:太阳直射点的位置可否移动,观察二分二至图,认识太阳直射点的回归运动。小结:太阳直射点的变化规律:(1)夏至日太阳直射在北回归线(北纬23.50)(2)冬至日太阳直射在南回归线(南纬23.50)(3)春分日和秋分日太阳直射在赤道(4)一年中太阳直射点在南北回归线之间往返移动练习:一年之中有两次太阳直射机会的地区是( )南北回归线之间。情境二:(活动二)请每位学生画一张夏至日(12月22日)光照图,一位学生在黑板上画,用以订正。在图上标出南北回归线、晨昏线,把夜半球涂成阴影。(1)昼夜长短变化规律a.教师在图中南北半球各画一条纬线(例图中B、D所在纬线),学生注明昼弧和夜弧长,观察分析得出结论:太阳直射的南半球昼长于夜,北半球相反。b.教师在北半球再添加一条纬线(例图中E所在纬线),学生观察同一半球不同纬线上的昼夜长短情况,得出结论:纬度越高昼夜长短变化越大。赤道终年昼夜平分。c.请学生用纬线标出极昼和极夜范围——极圈概念(例图中A.F点所在纬线)。(2)思考:有无全球同时昼夜平分的时候,什么时候?演示春秋分时太阳直射的位置。理论上:晨昏圈过极点时,全球纬线被平分,此时为春秋分。实际中:夏季的昼长转为冬季的昼短的那一天。3)练习:12月22日下列地区昼长的是B、D,昼最长的是D。A.伦敦B.悉尼C.北京D.好望角情境三:(思考)正午太阳高度的变化。生:小结:同一时刻正午太阳高度由直射点向南北两侧递减。因此,太阳直射点的位置决定着一个地方的正午太阳高度的大小。练习:6月22日(夏至)正午太阳高度达最大值的范围是北回归线以北各地,达最小值的地区是赤道以南各地。分析:绘图,注明太阳直射点(北回归线)。在北回归线以北任选一点A,发现这一天太阳直射点离此点最近,此点达一年中最大值。赤道至北回归线之间有太阳直射机会,故未达最大值。赤道以南和南回归线以南各选一点B、C,发现此时太阳直射点离所选点最远,故赤道以南各地正午太阳高度最小。(不同地区的正午太阳高度)思考:正午太阳高度角的大小变化与一年中的气温高低变化有关吗?画图说明。你能解释极昼的南北极为何冰雪不融了吧。(太阳高度角小,冰雪反射率大,冰层厚海拔高。)课堂小结:思考:你知道为什么4年一润吗?一个回归年=365天5小时48分46秒,每年的365天是回归年的近似值,一年扔掉近6小时,故4年一润,闰年为366天。另有其它历法计算余、损数值。课内作业:

板书设计

课外探究(活动)

地球绕日公转时远日点与近日点对热量的吸收是否有影响。

教后反思

本章累计5个

教学内容 第3节 地球的绕日运动(三)

内容分析(教材处理) 通过以活动和作图的方式处理季节和五带的划分以及对于生物分布的影响。

教学目标 知识与技能 通过探究,能用地球公转特点解释季节更替。通过科学探究,了解太阳光的照射角度如何影响温度的变化,归纳五带划分。通过五带划分,体会全球各地热量环境不同,五带生物分布不同。通过对模拟地球公转实验的观察和研究,认识四季的成因。培养实验能力、空间想象能力和综合分析能力。

过程与方法 通过探究,能用地球公转特点解释季节更替。通过科学探究,了解太阳光的照射角度如何影响温度的变化,归纳五带划分。通过五带划分,体会全球各地热量环境不同,五带生物分布不同。通过对模拟地球公转实验的观察和研究,认识四季的成因。培养实验能力、空间想象能力和综合分析能力。

情感、态度及价值观 以科学的态度进行活动,遵循实事求是的科学作风。

教学重点 地球上五带的划分

教学难点 五带划分的依据

教学用具 地球仪、铁架台等。

情境设置 情境一:创设谈话的情景氛围,引入新课。情境二:地球上不同地区接受太阳辐射能量的不同对地球有什么影响?

教学过程 边教边悟

情境一:创设谈话的情景氛围,引入新课。(1)谈话:请同学们观察三球仪中地球的转动情况,讨论并回答下面的问题:①地球公转的方向是怎样的?②地球上的四季多长时间循环一次?地球围绕太阳一周的时间应该是多少?(2)讲述:观察三球仪中的地球和月球转动可以知道地球公转的方向是自西向东的,这一点可以从我们平时观察到的星座始终是从东向西移动这一现象上得到证实。从地球上的四季一年循环一次这一事实出发,我们可以知道地球绕太阳公转一周的时间是一年。(3)谈话:请同学们继续观察三球仪中地球的公转情况,思考下面的问题:地球公转过程中,它的身体总是怎样的?倾斜的方向有没有变化?(4)小结:地球在公转过程中,它的身体总倾斜的。倾斜的方向始终保持不变。情境二:地球上不同地区接受太阳辐射能量的不同对地球有什么影响?生:(鼓励学生猜测)小结:以地表获得太阳热量的多少来划分热带、温带、寒带。热带:南北回归线之间有太阳直射机会,接受太阳辐射最多。温带:回归线与极圈之间,受热适中,四季明显。寒带:极圈与极点之间,太阳高度角低,有极昼、极夜现象。课堂小结: 课内作业:

板书设计

课外探究(活动)

教后反思

教学内容 第3节 地球的绕日运动(一)

内容分析(教材处理) 地球的绕日运动比自转更复杂、宏观和抽象,学生接受有一定的困难。尽可能从生活体验入手引导学生探究抽象的空间原理,有助于学生的意义学习。包括地球的公转、公转的特征、正午太阳高度角的变化、昼夜长短的变化和五带的划分。本节内容较多,可分为4课时完成。第一课时:观察杆影的变化和学生分组实验(课外)。第二课时:地球的公转、正午太阳高度角的变化。第三课时:昼夜长短的变化和五带的划分。

教学目标 知识与技能 知道一年之中当地正午太阳高度角和昼夜长短变化的关系。设计测定正午太阳高度角的实验,观察和记录当地正午太阳高度角的变化。理解太阳高度的概念;了解太阳高度在一天中及四季中的变化,不同纬度地区的变化情况引起的木杆杆影的长短变化的情况。

过程与方法 在教师指导下,通过地球仪的模拟演示,简要解释在实验和读图中发现的地理现象,培养观察能力(能用本课学习的一种方法,正确测量太阳高度)和归纳概括能力。

情感、态度及价值观 养成认真细致的科学态度,体会到自然事物是有规律的、相互联系的。

教学重点 地球公转产生太阳高度季节变化的基本规律.

教学难点 太阳高度与杆影的关系的判读(影长、杆影朝向)

教学用具 地球仪、橡皮泥、火柴、灯泡;日晷图片、太阳高度示意图、太阳高度与影长关系示意图。直尺、三角板、量角器、笔、纸、筷子、指南针、圭表模型。

情境设置 情境一:(图片展示世纪日晷、圭表图片,)这些是什么,有何用途?情境二:(活动一)观测杆影你发现了什么现象?分别描述之。情境三:(展示太阳高度示意图)那么什么是太阳高度?太阳高度是怎样变化的?情境四:太阳高度与影长有什么关系?情境五:(讨论)冬天和夏天射入室内的阳光,哪个季节更深一些?正午太阳高度角的大小在一年内有什么变化?情境六:太阳高度的年变化?

教学过程 边教边悟

情境一:(图片展示世纪日晷、圭表图片,)这些是什么,有何用途?生:讲述:这两件天文仪器制造原理什么?早在两千多年前,中国人用在地上立杆测影的方法,研究阳光下物体影子长度的变化。他们是怎样研究的,有发现了什么?让我们借助科学让追溯古人的足迹吧。情境二:(活动一)观测杆影你发现了什么现象?分别描述之。问题一:在一天中,太阳在天空中的方向是怎样变化的?(早晨、正午、傍晚,太阳分别在什么方向)问题二:在一天中,阳光下物体影子的方向是怎样变化的?(早晨、正午、傍晚,影子分别在什么方向?)问题三:影子的方向与太阳的方向有什么关系?影子方向的变化与太阳在天空中方向的变化有什么关系?(方向相反),(变化方向也相反,太阳在天空中自东向西移动,地上的影子自西向东移动。)问题四:我们知道阳光下物体的影长是在不断变化的,在一天中的变化有没有规律呢?让我们像古代科学家那样,用立杆测影的方法来研究这个问题。出示圭表模型,这是一个用木板和大铁钉制成的圭表模型。木板相当于圭,铁钉相当于表。观测时,把这个圭表模型放在阳光下,转动木板,使钉子的影子正好投在木板上,用尺子量出钉子的影长。分组观察此时阳光下钉子的影长、汇报观察结果。(可在室外进行。)问题五:观测了阳光下直立物体的影长在一天中的变化,你有什么发现?(观测时间,影长多少。)问题六:根据观测的结果,你发现阳光下直立物体的影长,在一天中的变化有什么规律?何时最长?最短?杆影方向?一天中杆影变化规律:由早晨到中午逐渐变短,正午时最短,正午之后逐渐变长,每天都是这样。我国人民早在古代就已发现:在一天中,阳光下物体的影子总是由西向东移动,而且随着时间的变化移动的角度是有规律的。人们根据这个规律制作了计时的仪器:日晷。日晷是古老的计时仪器,现代钟表的表面就是仿照日晷制造的。为什么阳光下物体的影长,在一天中会有长短的变化呢?阳光下物体的影长在一天中的长短变化,是由于太阳高度(板书)的变化引起的。情境三:(展示太阳高度示意图)那么什么是太阳高度?太阳高度是怎样变化的?每天,我们看到太阳在天空中不仅有方向的变化,还有高度的变化。太阳高度可以用人看太阳的视线与人的水平视线之间的夹角来表示。夹角大,太阳高度大;夹角小,太阳高度小。(用板画或抽拉式投影片演示太阳高度的变化。)出示太阳高度与影长关系示意图。 提问:在这张图上,画有不同时刻的太阳高度和当时阳光下直立物体的影长。比较一下,太阳高度的大小与阳光下直立物体的影长有什么关系?在同一时刻,太阳高度越大,阳光下直立物体的影子越短;太阳高度越小,阳光下直立物体的影子越长。根据这个道理,我们可以通过测量阳光下直立物体的影长,测量当时的太阳高度。情境四:太阳高度与影长有什么关系?讲解:在同一时刻,太阳高度越大,阳光下直立物体的影子越短;太阳高度越小,阳光下直立物体的影子越长。根据这个道理,我们可以通过测量阳光下直立物体的影长,测量当时的太阳高度。测量太阳高度,在天文科学、航空、航海中用途很大,科学工作者是用专用的仪器来测量的,很方便,很准确。情境五:(讨论)冬天和夏天射入室内的阳光,哪个季节更深一些?正午太阳高度角的大小在一年内有什么变化?如果你生活在我国北回归线以北 ,除了台湾、广东、广西、云南的南部地区及香港、澳门、海南都满足条件,生活中你会发现这样的规律,就是:一年中,夏天的时候,正午太阳高度角大一些(夏至日最大);冬天的时候,正午太阳高度角小一些(冬至日最小)。这说明,随着太阳直射点在南北回归线间的来回运动,某地的正午太阳高度角随季节变化。经过长期的观察和记录发现,在一年中,每天正午(太阳正南)时,杆影的长度是变化的,而且变化是有规律的:夏季短、秋季居中、冬季长、春季居中,这种变化每年循环一次。人们根据这个规律,制造出测定季节和年的仪器:圭表。同一时刻,不同纬度的观测点,正午的影子长度相同吗?为什么?原因为纬度不同的地方,正午太阳高度不同,有何规律?报告的太阳高度角度数如下:

南北纬2度(与太阳直射点相距2纬度):88°(=90°-2°)

南北纬3度(与太阳直射点相距3纬度):87°(=90°-3°)

南北纬10度(与太阳直射点相距10纬度):80°(=90°-10°)

南北纬30度(与太阳直射点相距30纬度):60°(=90°-30°)

南北纬80度(与太阳直射点相距80纬度):10°(=90°-80°)南北纬90度(与太阳直射点相距90纬度):0°(=90°-90°) 情境六:太阳高度的年变化?太阳直射点的正午太阳高度角为90度,影长为0,太阳高度随直射点向南北两极递减,影子变长。课堂小结: 课内作业:

板书设计

课外探究(活动)

1.每人用木板(或泡沫塑料板)、钉子制作一个圭表模型,用它观察一天中不同时刻钉子的影长,把观察结果记录下来。一天中观察的次数自定,但正午(太阳正南)时必须观测。最好能连续观察 2~3 天,每天都在同一时刻观测。根据观测结果研究:阳光下直立物体的影长,在一天中的变化规律?2.量影作图的方法测量太阳高度。①用直尺量出圭表模型上钉子的长度。②把圭表模型放在阳光下,转动木板,使钉影投在木板上,量出钉影的长度。③在纸上用三角板画一直角abc,使ab=钉长,bc=影长。④把ac连起来,用量角器量出ac和bc两条线之间的角度,这就是当时的太阳高度。注意正确使用直尺、三角板、量角器,准确测量钉长和影长,准确测量角度等。练习:用量影作图法,测量当时的太阳高度。(如教室内有阳光,可在室内进行;如教室内无阳光,需在室外进行。)3.用简易太阳高度测量仪测量太阳高度。

教后反思

本章累计4个

教学内容 第3节 地球的绕日运动(二)

内容分析(教材处理) 以活动和作图的方式处理太阳高度角的变化(正午太阳高度角的变化)以及昼夜长短的变化。

教学目标 知识与技能 了解地球绕太阳公转含义;知道地球公转的方向、周期、地轴倾斜等特点。

过程与方法 通过演示地球绕日公转等,以讨论的方式构建地球绕日公转的特征及引起的效应。

情感、态度及价值观 树立科学的实事求是的态度。

教学重点 太阳高度和昼夜长短变化。

教学难点 (1)地球公转图的判读(地轴的倾斜、方向、周期及北半球的两分两至)(2)地球公转产生的正午太阳高度在季节与纬度上的变化情况,学会相应的计算。

教学用具 地球仪、激光笔、课件、量角器

情境设置 情境一:(活动一)地球绕日公转过程。情境二:(活动二)请每位学生画一张夏至日(12月22日)光照图,一位学生在黑板上画,用以订正。在图上标出南北回归线、晨昏线,把夜半球涂成阴影。情境三:(思考)正午太阳高度的变化。

教学过程 边教边悟

情境一:(活动一:)地球绕日公转过程。说明:在演示地球绕日公转过程中,可以演示错误的状态,让学生分析。图解直射概念:(教学中发现学生对直射,特别是变换角度的直射概念不清楚,影响了后面一系列的知识理解和学习,此处宜作为重点讲解内容。)方法:(1)画两个如图的弧形A弧、B弧,在弧上各找一点表示一人所在的地理位置P1、P2;请学生画出此人所在的地平线(过切点画切线);讲明直射即太阳光线与地平线的夹角是90度,请学生画出太阳光线。(2)在图2上把弧补充为一个完整的圆,并画上地轴(垂直线)、赤道(水平线),问此时太阳直射点的位置(赤道)。(3)把图2旋转一个角度(黄赤交角),观察太阳直射点的位置。从此点平行于赤道画一条纬线,思考这条纬线的特点(太阳直射的最北点——北回归线,此线上各点一天中都有直射机会)(4)思考:太阳直射点的位置可否移动,观察二分二至图,认识太阳直射点的回归运动。小结:太阳直射点的变化规律:(1)夏至日太阳直射在北回归线(北纬23.50)(2)冬至日太阳直射在南回归线(南纬23.50)(3)春分日和秋分日太阳直射在赤道(4)一年中太阳直射点在南北回归线之间往返移动练习:一年之中有两次太阳直射机会的地区是( )南北回归线之间。情境二:(活动二)请每位学生画一张夏至日(12月22日)光照图,一位学生在黑板上画,用以订正。在图上标出南北回归线、晨昏线,把夜半球涂成阴影。(1)昼夜长短变化规律a.教师在图中南北半球各画一条纬线(例图中B、D所在纬线),学生注明昼弧和夜弧长,观察分析得出结论:太阳直射的南半球昼长于夜,北半球相反。b.教师在北半球再添加一条纬线(例图中E所在纬线),学生观察同一半球不同纬线上的昼夜长短情况,得出结论:纬度越高昼夜长短变化越大。赤道终年昼夜平分。c.请学生用纬线标出极昼和极夜范围——极圈概念(例图中A.F点所在纬线)。(2)思考:有无全球同时昼夜平分的时候,什么时候?演示春秋分时太阳直射的位置。理论上:晨昏圈过极点时,全球纬线被平分,此时为春秋分。实际中:夏季的昼长转为冬季的昼短的那一天。3)练习:12月22日下列地区昼长的是B、D,昼最长的是D。A.伦敦B.悉尼C.北京D.好望角情境三:(思考)正午太阳高度的变化。生:小结:同一时刻正午太阳高度由直射点向南北两侧递减。因此,太阳直射点的位置决定着一个地方的正午太阳高度的大小。练习:6月22日(夏至)正午太阳高度达最大值的范围是北回归线以北各地,达最小值的地区是赤道以南各地。分析:绘图,注明太阳直射点(北回归线)。在北回归线以北任选一点A,发现这一天太阳直射点离此点最近,此点达一年中最大值。赤道至北回归线之间有太阳直射机会,故未达最大值。赤道以南和南回归线以南各选一点B、C,发现此时太阳直射点离所选点最远,故赤道以南各地正午太阳高度最小。(不同地区的正午太阳高度)思考:正午太阳高度角的大小变化与一年中的气温高低变化有关吗?画图说明。你能解释极昼的南北极为何冰雪不融了吧。(太阳高度角小,冰雪反射率大,冰层厚海拔高。)课堂小结:思考:你知道为什么4年一润吗?一个回归年=365天5小时48分46秒,每年的365天是回归年的近似值,一年扔掉近6小时,故4年一润,闰年为366天。另有其它历法计算余、损数值。课内作业:

板书设计

课外探究(活动)

地球绕日公转时远日点与近日点对热量的吸收是否有影响。

教后反思

本章累计5个

教学内容 第3节 地球的绕日运动(三)

内容分析(教材处理) 通过以活动和作图的方式处理季节和五带的划分以及对于生物分布的影响。

教学目标 知识与技能 通过探究,能用地球公转特点解释季节更替。通过科学探究,了解太阳光的照射角度如何影响温度的变化,归纳五带划分。通过五带划分,体会全球各地热量环境不同,五带生物分布不同。通过对模拟地球公转实验的观察和研究,认识四季的成因。培养实验能力、空间想象能力和综合分析能力。

过程与方法 通过探究,能用地球公转特点解释季节更替。通过科学探究,了解太阳光的照射角度如何影响温度的变化,归纳五带划分。通过五带划分,体会全球各地热量环境不同,五带生物分布不同。通过对模拟地球公转实验的观察和研究,认识四季的成因。培养实验能力、空间想象能力和综合分析能力。

情感、态度及价值观 以科学的态度进行活动,遵循实事求是的科学作风。

教学重点 地球上五带的划分

教学难点 五带划分的依据

教学用具 地球仪、铁架台等。

情境设置 情境一:创设谈话的情景氛围,引入新课。情境二:地球上不同地区接受太阳辐射能量的不同对地球有什么影响?

教学过程 边教边悟

情境一:创设谈话的情景氛围,引入新课。(1)谈话:请同学们观察三球仪中地球的转动情况,讨论并回答下面的问题:①地球公转的方向是怎样的?②地球上的四季多长时间循环一次?地球围绕太阳一周的时间应该是多少?(2)讲述:观察三球仪中的地球和月球转动可以知道地球公转的方向是自西向东的,这一点可以从我们平时观察到的星座始终是从东向西移动这一现象上得到证实。从地球上的四季一年循环一次这一事实出发,我们可以知道地球绕太阳公转一周的时间是一年。(3)谈话:请同学们继续观察三球仪中地球的公转情况,思考下面的问题:地球公转过程中,它的身体总是怎样的?倾斜的方向有没有变化?(4)小结:地球在公转过程中,它的身体总倾斜的。倾斜的方向始终保持不变。情境二:地球上不同地区接受太阳辐射能量的不同对地球有什么影响?生:(鼓励学生猜测)小结:以地表获得太阳热量的多少来划分热带、温带、寒带。热带:南北回归线之间有太阳直射机会,接受太阳辐射最多。温带:回归线与极圈之间,受热适中,四季明显。寒带:极圈与极点之间,太阳高度角低,有极昼、极夜现象。课堂小结: 课内作业:

板书设计

课外探究(活动)

教后反思

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空