浙教版七年级下第四章第七节地形和表示地形的地图[下学期]

文档属性

| 名称 | 浙教版七年级下第四章第七节地形和表示地形的地图[下学期] |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 152.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2007-08-15 07:28:00 | ||

图片预览

文档简介

《初中<科学>探究式教学情境设置模式之研究》教案 课题负责人:蔡呈腾

本章累计11个

教学内容 第7节 地形和表示地形的地图(一)

内容分析(教材处理) 本节课的内容在七年级第二册教科书的第153~156页,教科书中主要通过大量的学生观察、学生讨论、学生探究活动形式来展开教学内容;通过学生的这些活动提高学生的观察能力、分析比较能力、归纳能力、科学探究能力等;从而达到全面发展学生的目的。在“地球与宇宙”中,学生已初步认识了地图,了解地图三要素,常用的地图类型,学习了简单的平面图的绘制。陆地表面是凹凸不平的,有着多样的地形,学生已经有这样的认知。因此如何把地形的起伏变化反映到地图上,是本节课学习的重点和难点。

教学目标 知识与技能 掌握五种主要的地形类型,了解各类型的基本特征;理解等高线地形图的原理,能判读等高线地形图。

过程与方法 通过用橡皮泥、泥土、土豆、泡沫塑料或其他材料制作简单的地形模型,来培养学生的动手能力与创新能力。学习简单的等高线地形图的绘制。通过小组合作学习,培养合作学习能力与自主学习能力。通过大量的观察活动,培养观察、分析、比较、归纳能力。通过思考活动,来培养发散性思维。

情感、态度及价值观 认识地形是人类赖以生存的基本物质条件,人类和自然是一个整体。培养热爱祖国、热爱家乡的情操。

教学重点 五种地形类型和等高线地形图的判读

教学难点 读等高线地形图的判

教学用具 多媒体课件;活动任务单;自制等高线地形图教具。学生自制的简单的地形模型。

情境设置 情境一:(视频)《祖国山河》录像片段,谈谈观后感。情境二:(讨论)录像上展示的都有哪些地形类型?情境三:(思考)如何把这些地形类型用图示的方法表示出来?情境四:(动画)等高线的绘制方法及特征。

教学过程 边教边悟

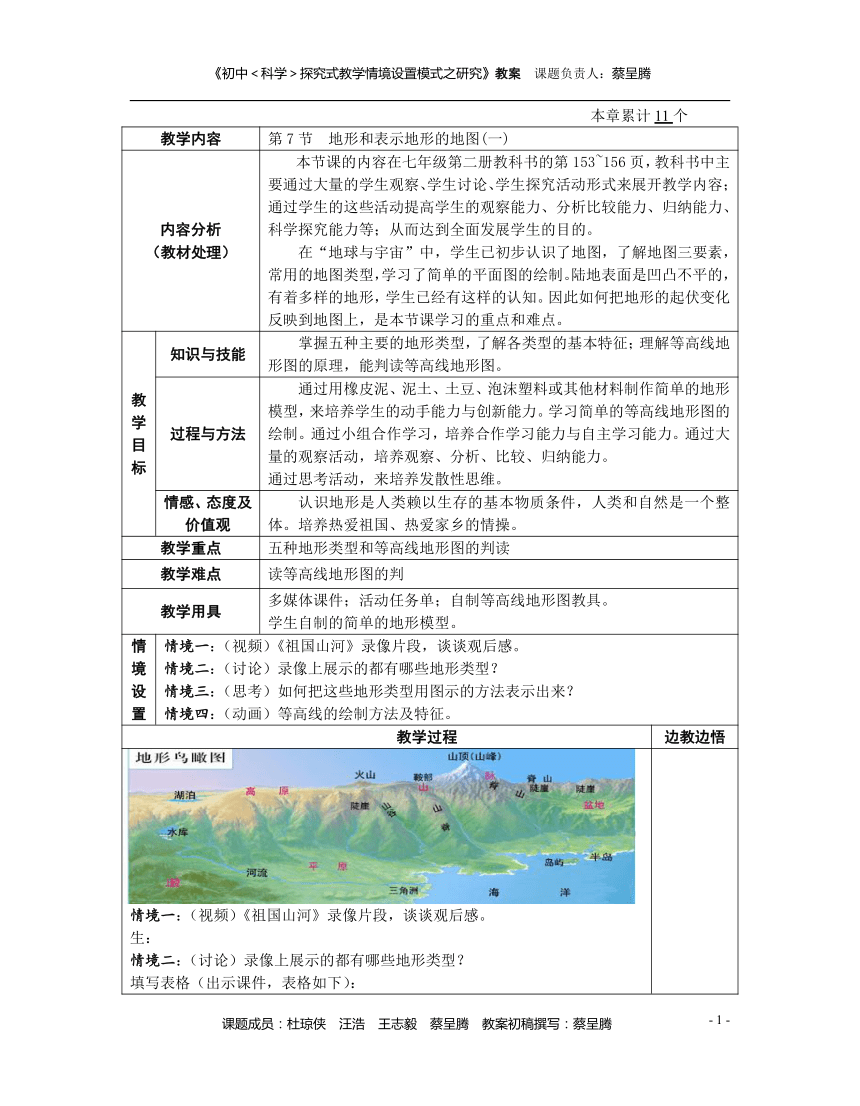

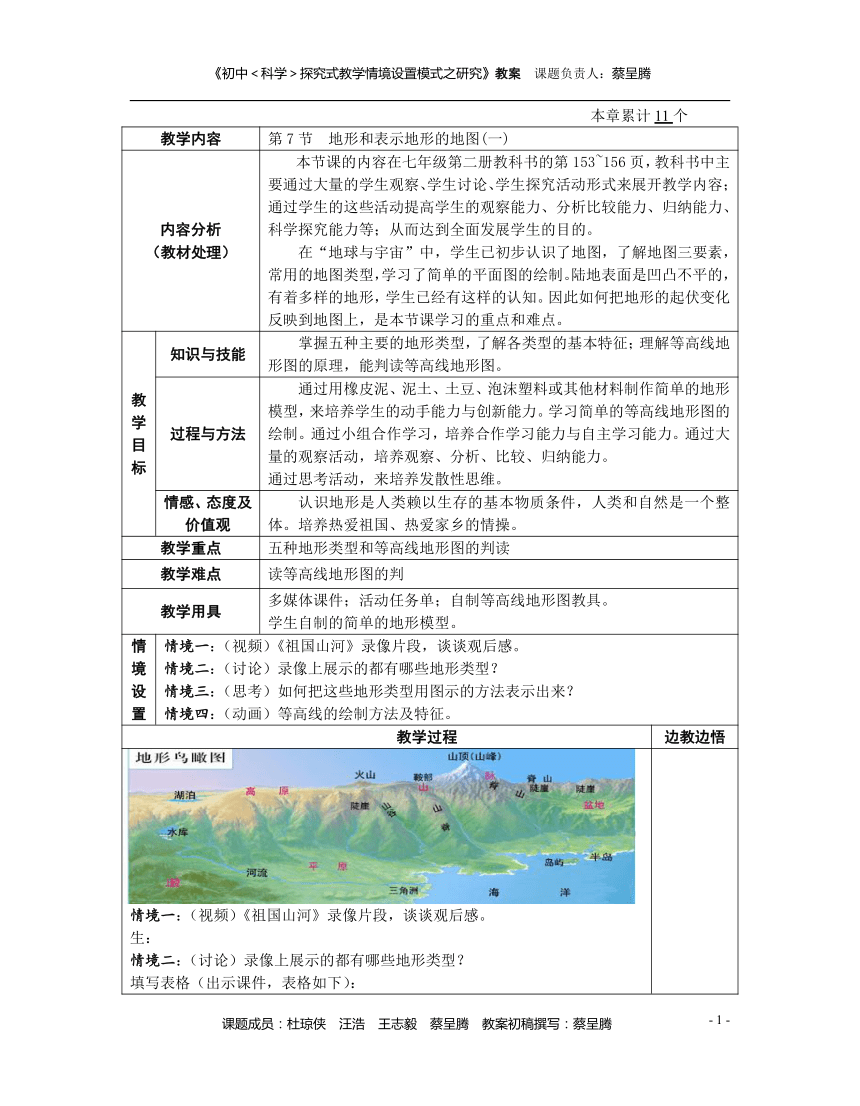

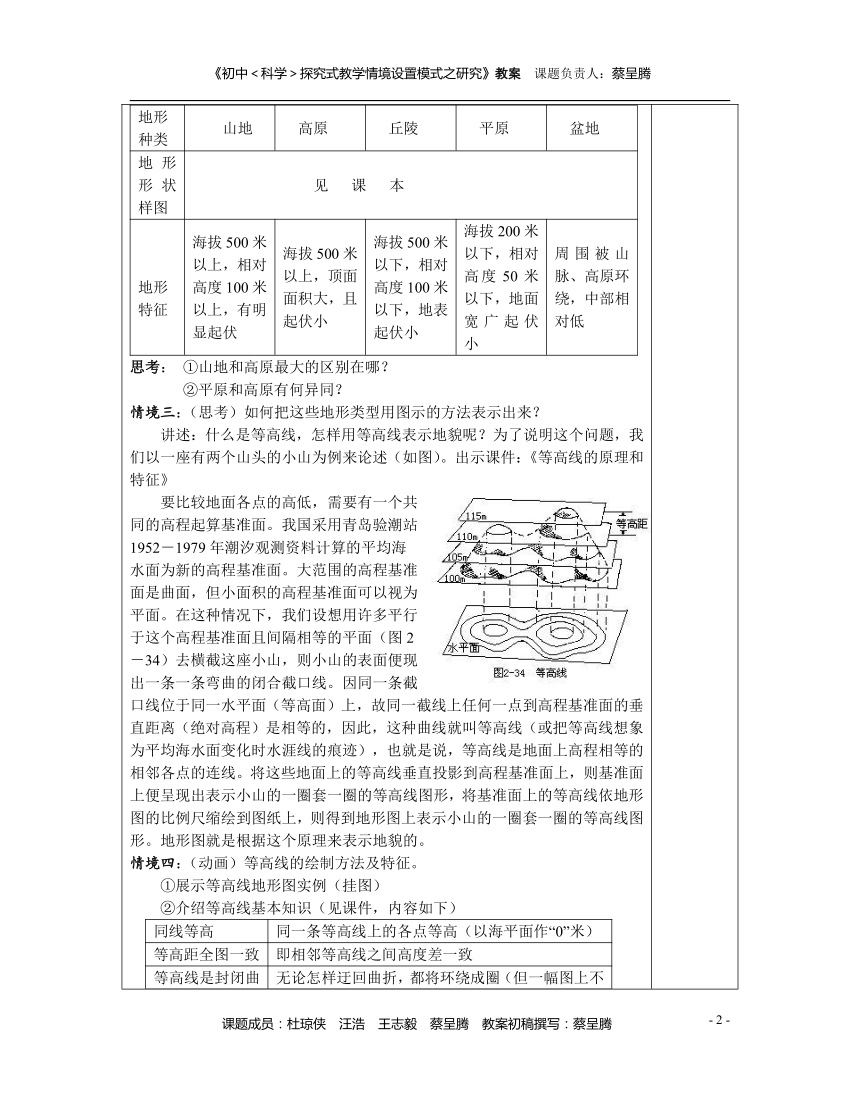

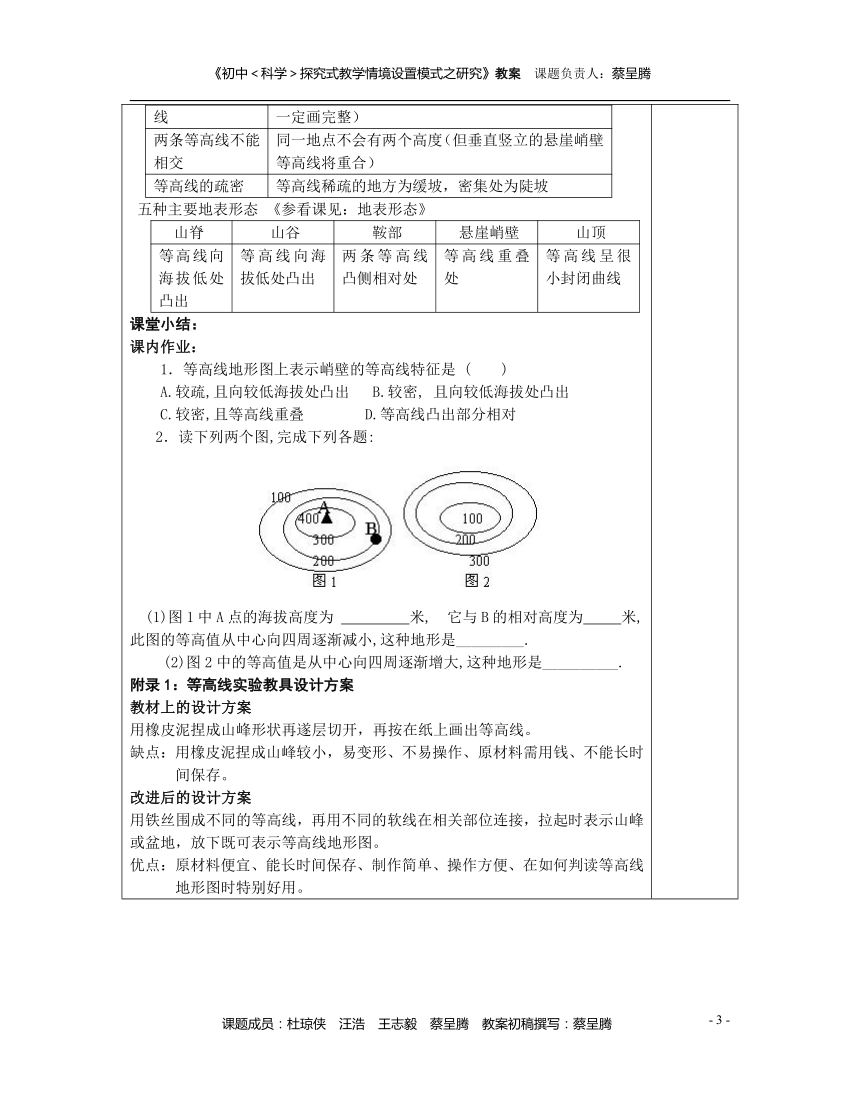

情境一:(视频)《祖国山河》录像片段,谈谈观后感。生:情境二:(讨论)录像上展示的都有哪些地形类型?填写表格(出示课件,表格如下):地形种类山地高原丘陵平原盆地地形形状样图见 课 本地形特征海拔500米以上,相对高度100米以上,有明显起伏海拔500米以上,顶面面积大,且起伏小海拔500米以下,相对高度100米以下,地表起伏小海拔200米以下,相对高度50米以下,地面宽广起伏小周围被山脉、高原环绕,中部相对低思考: ①山地和高原最大的区别在哪?②平原和高原有何异同?情境三:(思考)如何把这些地形类型用图示的方法表示出来?讲述:什么是等高线,怎样用等高线表示地貌呢?为了说明这个问题,我们以一座有两个山头的小山为例来论述(如图)。出示课件:《等高线的原理和特征》要比较地面各点的高低,需要有一个共同的高程起算基准面。我国采用青岛验潮站1952-1979年潮汐观测资料计算的平均海水面为新的高程基准面。大范围的高程基准面是曲面,但小面积的高程基准面可以视为平面。在这种情况下,我们设想用许多平行于这个高程基准面且间隔相等的平面(图2-34)去横截这座小山,则小山的表面便现出一条一条弯曲的闭合截口线。因同一条截口线位于同一水平面(等高面)上,故同一截线上任何一点到高程基准面的垂直距离(绝对高程)是相等的,因此,这种曲线就叫等高线(或把等高线想象为平均海水面变化时水涯线的痕迹),也就是说,等高线是地面上高程相等的相邻各点的连线。将这些地面上的等高线垂直投影到高程基准面上,则基准面上便呈现出表示小山的一圈套一圈的等高线图形,将基准面上的等高线依地形图的比例尺缩绘到图纸上,则得到地形图上表示小山的一圈套一圈的等高线图形。地形图就是根据这个原理来表示地貌的。情境四:(动画)等高线的绘制方法及特征。 ①展示等高线地形图实例(挂图)②介绍等高线基本知识(见课件,内容如下)同线等高同一条等高线上的各点等高(以海平面作“0”米)等高距全图一致即相邻等高线之间高度差一致等高线是封闭曲线无论怎样迂回曲折,都将环绕成圈(但一幅图上不一定画完整)两条等高线不能相交同一地点不会有两个高度(但垂直竖立的悬崖峭壁等高线将重合)等高线的疏密等高线稀疏的地方为缓坡,密集处为陡坡五种主要地表形态 《参看课见:地表形态》山脊山谷鞍部悬崖峭壁山顶等高线向海拔低处凸出等高线向海拔低处凸出两条等高线凸侧相对处等高线重叠处等高线呈很小封闭曲线课堂小结: 课内作业:1.等高线地形图上表示峭壁的等高线特征是 ( )A.较疏,且向较低海拔处凸出 B.较密, 且向较低海拔处凸出 C.较密,且等高线重叠 D.等高线凸出部分相对2.读下列两个图,完成下列各题: (1)图1中A点的海拔高度为 米, 它与B的相对高度为 米,此图的等高值从中心向四周逐渐减小,这种地形是_________. (2)图2中的等高值是从中心向四周逐渐增大,这种地形是__________.附录1:等高线实验教具设计方案教材上的设计方案用橡皮泥捏成山峰形状再遂层切开,再按在纸上画出等高线。缺点:用橡皮泥捏成山峰较小,易变形、不易操作、原材料需用钱、不能长时间保存。改进后的设计方案用铁丝围成不同的等高线,再用不同的软线在相关部位连接,拉起时表示山峰或盆地,放下既可表示等高线地形图。优点:原材料便宜、能长时间保存、制作简单、操作方便、在如何判读等高线地形图时特别好用。附录2: 参考资料1.以等高线法显示地貌,启迪于等深线。1728年荷兰工程师克鲁基最先用等深线法来表示河流的深度和河床状况,后来又把它应用到表示海洋的深度。1729年库尔格斯首次制作等深线海图,再后来才应用到陆地上表示地貌的高低起伏形态。1791年法国都朋特里尔绘制了第一张等高线地形图,裘品-特里列姆用等高线表示了法兰西领域的地貌。 18世纪末叶至19世纪初,等高线逐渐开始用于测绘地形图中。19世纪后半叶,等高线法冲破不易识别的阻碍,取得公认。此后,等高线法才成为大比例尺地形测图显示地貌的基本方法。 2.中国地域辽阔,地质条件十分复杂,在漫长的地质历史演变过程中,由于内力和外力的作用,孕育了中国复杂的地貌类型,不仅有山地、高原、丘陵、平原,在独特的自然地理条件下,还发育了典型的山岳冰川地貌、冻土地貌、风沙地貌、黄土地貌和喀斯特地貌等。按地形分类:山地占33.3%,高原占26.0%,盆地占18.8%,丘陵占9.9%,平原占12.0%o我们习惯上所说的山区,包括山地、丘陵和比较崎岖的高原在内,面积约占全国面积的2/3。按特征分类:耕地面积占9.9%,森林面积占13.4%,草地面积占41.7%,淡水水域占1.8%,其他土地面积占33.2%。

板书设计

第7节 地形和表示地形的地图一、地形的类型及特点:二、表示地形起伏的地图——等高线地形图1.地形部位山脊山谷鞍部悬崖峭壁山顶等高线的特征等高线向海拔低处凸出等高线向海拔低处凸出两条等高线凸侧相对处等高线重叠处等高线呈很小封闭曲线2.等高线稀疏的地方为缓坡,密集处为陡坡。

课外探究(活动)

请你利用一些辅助物体,非常准确而简便地制作等高线地形图。要求写出制作的原理与方法及制作过程。

教后反思

本章累计12个

教学内容 第7节 地形和表示地形的地图(二)

内容分析(教材处理) 地形的形成包括两个方面,一方面是内力的作用,即地壳的运动,另一个因素是外力的作用,包括流水的冲刷与堆积、风力、海浪、冰川等,教学时结合实际的地形状态进行教学。教学时,广泛利用地形图片等教学辅助手段,增强直接形象,有利于学生对地形形成原因的理解。

教学目标 知识与技能 知道形成地形的形成是地壳内力与外力共同作用的结果,知道形成地形外力作用的种类。

过程与方法 通过以“雅鲁藏布大峡谷是如何形成的”等问题,讨论、综合分析地形是通过地壳内力与外力作用共同形成的,内力有形成高山、峡谷的作用,而外力则削平高山填平峡谷的作用。

情感、态度及价值观 通过“地壳内力与外力作用共同形成地形”的形成分析,树立自然界事物与现象总是由多方因素共同影响的观念。

教学重点 外力作用的种类

教学难点 地形形成的内外力分析

教学用具 课件(图片)

情境设置 情境一:(讨论)从哪些方面能够看出地球的内部力量――内力。情境二:(看图)除了地球的内部力量——内力之外还有其他的力可以改变地球的地形吗?情境三:(看图)课件展示更多关于这些由于外力因素形成的地形图片,让学生进行观察判断。情境四:(思考)“当我们到一个山区考察时,看到有高耸的山峰,有深陷的河谷,有褶皱弯曲的岩层,有飞流直下的瀑布,这一切地表形态是地球上什么力量作用的结果?”情境五:(讨论)地球内力和外力对地球的地形形成有什么不同?

教学过程 边教边悟

情境一:(讨论)从哪些方面能够看出地球的内部力量――内力。生:讨论。小结:地球的内力来自地球内部。从地壳运动(褶皱、断层)火山、地震中表现出来。讲述:正是由于地球的内部力量——内力使地球地形发生了变化。变化结果产生了高山、高原、盆地或低地,使地表变得高低起伏。情境二:(看图)除了地球的内部力量——内力之外还有其他的力可以改变地球的地形吗? 课件展示 “黄土高原”、“珠江三角洲”、“贵州织金洞”、“塔克拉玛干沙漠的流动沙丘”、“新疆北部的风蚀城堡”、“角峰和冰斗谷”等地形图。生:是什么力量形成了上述的地形?是来自地球内部的力量吗?学生思考、讨论,教师适当提示得到:①流水的冲刷使黄土高原变得沟壑纵横。②江河水的泥沙在河流的中下游沉积形成平原、三角洲。③流水使石灰岩溶蚀形成溶洞。④风的吹蚀、沙的沉积会形成风蚀城堡和沙漠。⑤冰川的移动作用会形成角峰和冰斗谷。 从而得到形成上述地形的力量不是来自以地球内部的,而是一些外力因素(流水、风)影响的结果。小结:地球的外部力量:风化作用、侵蚀作用、搬运作用、沉积作用。情境三:(看图)课件展示更多关于这些由于外力因素形成的地形图片,让学生进行观察判断。情境四:(思考)“当我们到一个山区考察时,看到有高耸的山峰,有深陷的河谷,有褶皱弯曲的岩层,有飞流直下的瀑布,这一切地表形态是地球上什么力量作用的结果?”生:讨论得到形成这一地形是地球内力和外力共同作用的结果。情境五:(讨论)地球内力和外力对地球的地形形成有什么不同?生:小结:内力作用主要使地面形成高山,深谷,高原。它对地形的形成起主导作用。外力作用主要是削低高山,填平深谷,使地表趋于平坦,它一般对地形的影响是缓慢和持久的。实例分析:来自地球内部的巨大能量形成了雄伟的喜马拉雅山脉,它的山顶广泛分布着角峰和冰斗谷。(1)喜马拉雅山脉山顶的角峰和冰斗谷主要是由于冰川作用形成的。(2)喜马拉雅山脉的形成是由于内力和外力共同作用的结果。(3)在喜马拉雅山脉的形成过程中,起主要作用的是内力作用。(4)请列举自己家乡由于内力作用和外力作用形成的地形。课堂小结: 课内作业:

板书设计

课外探究(活动)

调查你家乡的地形是通过哪些内外力形成的?

教后反思

PAGE

- 4 -

课题成员:杜琼侠 汪浩 王志毅 蔡呈腾 教案初稿撰写:蔡呈腾

本章累计11个

教学内容 第7节 地形和表示地形的地图(一)

内容分析(教材处理) 本节课的内容在七年级第二册教科书的第153~156页,教科书中主要通过大量的学生观察、学生讨论、学生探究活动形式来展开教学内容;通过学生的这些活动提高学生的观察能力、分析比较能力、归纳能力、科学探究能力等;从而达到全面发展学生的目的。在“地球与宇宙”中,学生已初步认识了地图,了解地图三要素,常用的地图类型,学习了简单的平面图的绘制。陆地表面是凹凸不平的,有着多样的地形,学生已经有这样的认知。因此如何把地形的起伏变化反映到地图上,是本节课学习的重点和难点。

教学目标 知识与技能 掌握五种主要的地形类型,了解各类型的基本特征;理解等高线地形图的原理,能判读等高线地形图。

过程与方法 通过用橡皮泥、泥土、土豆、泡沫塑料或其他材料制作简单的地形模型,来培养学生的动手能力与创新能力。学习简单的等高线地形图的绘制。通过小组合作学习,培养合作学习能力与自主学习能力。通过大量的观察活动,培养观察、分析、比较、归纳能力。通过思考活动,来培养发散性思维。

情感、态度及价值观 认识地形是人类赖以生存的基本物质条件,人类和自然是一个整体。培养热爱祖国、热爱家乡的情操。

教学重点 五种地形类型和等高线地形图的判读

教学难点 读等高线地形图的判

教学用具 多媒体课件;活动任务单;自制等高线地形图教具。学生自制的简单的地形模型。

情境设置 情境一:(视频)《祖国山河》录像片段,谈谈观后感。情境二:(讨论)录像上展示的都有哪些地形类型?情境三:(思考)如何把这些地形类型用图示的方法表示出来?情境四:(动画)等高线的绘制方法及特征。

教学过程 边教边悟

情境一:(视频)《祖国山河》录像片段,谈谈观后感。生:情境二:(讨论)录像上展示的都有哪些地形类型?填写表格(出示课件,表格如下):地形种类山地高原丘陵平原盆地地形形状样图见 课 本地形特征海拔500米以上,相对高度100米以上,有明显起伏海拔500米以上,顶面面积大,且起伏小海拔500米以下,相对高度100米以下,地表起伏小海拔200米以下,相对高度50米以下,地面宽广起伏小周围被山脉、高原环绕,中部相对低思考: ①山地和高原最大的区别在哪?②平原和高原有何异同?情境三:(思考)如何把这些地形类型用图示的方法表示出来?讲述:什么是等高线,怎样用等高线表示地貌呢?为了说明这个问题,我们以一座有两个山头的小山为例来论述(如图)。出示课件:《等高线的原理和特征》要比较地面各点的高低,需要有一个共同的高程起算基准面。我国采用青岛验潮站1952-1979年潮汐观测资料计算的平均海水面为新的高程基准面。大范围的高程基准面是曲面,但小面积的高程基准面可以视为平面。在这种情况下,我们设想用许多平行于这个高程基准面且间隔相等的平面(图2-34)去横截这座小山,则小山的表面便现出一条一条弯曲的闭合截口线。因同一条截口线位于同一水平面(等高面)上,故同一截线上任何一点到高程基准面的垂直距离(绝对高程)是相等的,因此,这种曲线就叫等高线(或把等高线想象为平均海水面变化时水涯线的痕迹),也就是说,等高线是地面上高程相等的相邻各点的连线。将这些地面上的等高线垂直投影到高程基准面上,则基准面上便呈现出表示小山的一圈套一圈的等高线图形,将基准面上的等高线依地形图的比例尺缩绘到图纸上,则得到地形图上表示小山的一圈套一圈的等高线图形。地形图就是根据这个原理来表示地貌的。情境四:(动画)等高线的绘制方法及特征。 ①展示等高线地形图实例(挂图)②介绍等高线基本知识(见课件,内容如下)同线等高同一条等高线上的各点等高(以海平面作“0”米)等高距全图一致即相邻等高线之间高度差一致等高线是封闭曲线无论怎样迂回曲折,都将环绕成圈(但一幅图上不一定画完整)两条等高线不能相交同一地点不会有两个高度(但垂直竖立的悬崖峭壁等高线将重合)等高线的疏密等高线稀疏的地方为缓坡,密集处为陡坡五种主要地表形态 《参看课见:地表形态》山脊山谷鞍部悬崖峭壁山顶等高线向海拔低处凸出等高线向海拔低处凸出两条等高线凸侧相对处等高线重叠处等高线呈很小封闭曲线课堂小结: 课内作业:1.等高线地形图上表示峭壁的等高线特征是 ( )A.较疏,且向较低海拔处凸出 B.较密, 且向较低海拔处凸出 C.较密,且等高线重叠 D.等高线凸出部分相对2.读下列两个图,完成下列各题: (1)图1中A点的海拔高度为 米, 它与B的相对高度为 米,此图的等高值从中心向四周逐渐减小,这种地形是_________. (2)图2中的等高值是从中心向四周逐渐增大,这种地形是__________.附录1:等高线实验教具设计方案教材上的设计方案用橡皮泥捏成山峰形状再遂层切开,再按在纸上画出等高线。缺点:用橡皮泥捏成山峰较小,易变形、不易操作、原材料需用钱、不能长时间保存。改进后的设计方案用铁丝围成不同的等高线,再用不同的软线在相关部位连接,拉起时表示山峰或盆地,放下既可表示等高线地形图。优点:原材料便宜、能长时间保存、制作简单、操作方便、在如何判读等高线地形图时特别好用。附录2: 参考资料1.以等高线法显示地貌,启迪于等深线。1728年荷兰工程师克鲁基最先用等深线法来表示河流的深度和河床状况,后来又把它应用到表示海洋的深度。1729年库尔格斯首次制作等深线海图,再后来才应用到陆地上表示地貌的高低起伏形态。1791年法国都朋特里尔绘制了第一张等高线地形图,裘品-特里列姆用等高线表示了法兰西领域的地貌。 18世纪末叶至19世纪初,等高线逐渐开始用于测绘地形图中。19世纪后半叶,等高线法冲破不易识别的阻碍,取得公认。此后,等高线法才成为大比例尺地形测图显示地貌的基本方法。 2.中国地域辽阔,地质条件十分复杂,在漫长的地质历史演变过程中,由于内力和外力的作用,孕育了中国复杂的地貌类型,不仅有山地、高原、丘陵、平原,在独特的自然地理条件下,还发育了典型的山岳冰川地貌、冻土地貌、风沙地貌、黄土地貌和喀斯特地貌等。按地形分类:山地占33.3%,高原占26.0%,盆地占18.8%,丘陵占9.9%,平原占12.0%o我们习惯上所说的山区,包括山地、丘陵和比较崎岖的高原在内,面积约占全国面积的2/3。按特征分类:耕地面积占9.9%,森林面积占13.4%,草地面积占41.7%,淡水水域占1.8%,其他土地面积占33.2%。

板书设计

第7节 地形和表示地形的地图一、地形的类型及特点:二、表示地形起伏的地图——等高线地形图1.地形部位山脊山谷鞍部悬崖峭壁山顶等高线的特征等高线向海拔低处凸出等高线向海拔低处凸出两条等高线凸侧相对处等高线重叠处等高线呈很小封闭曲线2.等高线稀疏的地方为缓坡,密集处为陡坡。

课外探究(活动)

请你利用一些辅助物体,非常准确而简便地制作等高线地形图。要求写出制作的原理与方法及制作过程。

教后反思

本章累计12个

教学内容 第7节 地形和表示地形的地图(二)

内容分析(教材处理) 地形的形成包括两个方面,一方面是内力的作用,即地壳的运动,另一个因素是外力的作用,包括流水的冲刷与堆积、风力、海浪、冰川等,教学时结合实际的地形状态进行教学。教学时,广泛利用地形图片等教学辅助手段,增强直接形象,有利于学生对地形形成原因的理解。

教学目标 知识与技能 知道形成地形的形成是地壳内力与外力共同作用的结果,知道形成地形外力作用的种类。

过程与方法 通过以“雅鲁藏布大峡谷是如何形成的”等问题,讨论、综合分析地形是通过地壳内力与外力作用共同形成的,内力有形成高山、峡谷的作用,而外力则削平高山填平峡谷的作用。

情感、态度及价值观 通过“地壳内力与外力作用共同形成地形”的形成分析,树立自然界事物与现象总是由多方因素共同影响的观念。

教学重点 外力作用的种类

教学难点 地形形成的内外力分析

教学用具 课件(图片)

情境设置 情境一:(讨论)从哪些方面能够看出地球的内部力量――内力。情境二:(看图)除了地球的内部力量——内力之外还有其他的力可以改变地球的地形吗?情境三:(看图)课件展示更多关于这些由于外力因素形成的地形图片,让学生进行观察判断。情境四:(思考)“当我们到一个山区考察时,看到有高耸的山峰,有深陷的河谷,有褶皱弯曲的岩层,有飞流直下的瀑布,这一切地表形态是地球上什么力量作用的结果?”情境五:(讨论)地球内力和外力对地球的地形形成有什么不同?

教学过程 边教边悟

情境一:(讨论)从哪些方面能够看出地球的内部力量――内力。生:讨论。小结:地球的内力来自地球内部。从地壳运动(褶皱、断层)火山、地震中表现出来。讲述:正是由于地球的内部力量——内力使地球地形发生了变化。变化结果产生了高山、高原、盆地或低地,使地表变得高低起伏。情境二:(看图)除了地球的内部力量——内力之外还有其他的力可以改变地球的地形吗? 课件展示 “黄土高原”、“珠江三角洲”、“贵州织金洞”、“塔克拉玛干沙漠的流动沙丘”、“新疆北部的风蚀城堡”、“角峰和冰斗谷”等地形图。生:是什么力量形成了上述的地形?是来自地球内部的力量吗?学生思考、讨论,教师适当提示得到:①流水的冲刷使黄土高原变得沟壑纵横。②江河水的泥沙在河流的中下游沉积形成平原、三角洲。③流水使石灰岩溶蚀形成溶洞。④风的吹蚀、沙的沉积会形成风蚀城堡和沙漠。⑤冰川的移动作用会形成角峰和冰斗谷。 从而得到形成上述地形的力量不是来自以地球内部的,而是一些外力因素(流水、风)影响的结果。小结:地球的外部力量:风化作用、侵蚀作用、搬运作用、沉积作用。情境三:(看图)课件展示更多关于这些由于外力因素形成的地形图片,让学生进行观察判断。情境四:(思考)“当我们到一个山区考察时,看到有高耸的山峰,有深陷的河谷,有褶皱弯曲的岩层,有飞流直下的瀑布,这一切地表形态是地球上什么力量作用的结果?”生:讨论得到形成这一地形是地球内力和外力共同作用的结果。情境五:(讨论)地球内力和外力对地球的地形形成有什么不同?生:小结:内力作用主要使地面形成高山,深谷,高原。它对地形的形成起主导作用。外力作用主要是削低高山,填平深谷,使地表趋于平坦,它一般对地形的影响是缓慢和持久的。实例分析:来自地球内部的巨大能量形成了雄伟的喜马拉雅山脉,它的山顶广泛分布着角峰和冰斗谷。(1)喜马拉雅山脉山顶的角峰和冰斗谷主要是由于冰川作用形成的。(2)喜马拉雅山脉的形成是由于内力和外力共同作用的结果。(3)在喜马拉雅山脉的形成过程中,起主要作用的是内力作用。(4)请列举自己家乡由于内力作用和外力作用形成的地形。课堂小结: 课内作业:

板书设计

课外探究(活动)

调查你家乡的地形是通过哪些内外力形成的?

教后反思

PAGE

- 4 -

课题成员:杜琼侠 汪浩 王志毅 蔡呈腾 教案初稿撰写:蔡呈腾

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空