第1节 大气层[上学期]

图片预览

文档简介

第2章 地球的“外衣”——大气

第1节 大气层

一、目标导航

[知识与技能]

使学生了解大气层的重要性和大气温度的垂直分布的特点,理解对流层的特点。

[科学思考]

培养学生的读图、文字说明、观察、合作和探究能力。

[解决问题]

初步了解大气层的分层规律

[情感与态度]

培养学生科学探究的热情,在与同学交流合作中形成相互接纳、相互欣赏的情感体验,激发学生学习兴趣。

二、要点扫描

[课标解读]

“大气层”这节课属于《科学课程标准》安排的五个学习领域中的“地球、宇宙和空间科学”领域。“大气层”这部分内容的学习目的使学生了解大气层温度的垂直变化、大气分层的规律及对流层的特点,培养学生的读图能力、合作学习的能力和探究能力,大气层的知识是学习天气和气温的知识切入点。

[内容分析]

本节内容在第三册教科书的第54-57页。本节先展示大气层的照片,通过设计一个讨论活动,领悟大气层的重要性,再通过读图,分析大气温度的垂直变化。在掌握大气温度垂直分布的基础上,尝试对大气的分层,了解大气的分层规律,再通过思考题,加深对高层大气气温高、太阳辐射强的理解。最后着重介绍对流层的特点,并通过设计的一个探究活动,让学生理解对流形成的机理。又通过思考感受生活中对冷空气下沉原理的应用。

教学重点是大气的垂直分布,读图并通过文字说明。教学难点是对流层的特点及对流的形成,通过模拟实验,得出空气对流运动的规律,即受热处空气上升,两侧温度低的地方空气下沉。教学关键是两个重要的讨论活动和一个探究活动。

[学情分析]

在初一学生已经学习了地球,对地球已有一定的了解,但对大气层的认识还比较模糊,尤其是对大气层气温的垂直变化、大气的垂直分层规律及对流层的特点的认识很模糊。通过图片、读图使学生比较直观地了解大气垂直分层规律,又通过探究活动形象认识对流层的特点。对大气层的重要性联系前面学过月球上因没有大气的现象,学生能很好的认识大气的重要性。

[学法点拨]

(1)自主,合作和探究学习

我在教学中努力创建一种科学的开放的教学氛围,通过小组讨论、读图、尝试对大气的分层和实验探究等一系列的活动,让学生体验获得知识的过程,失败的教训、成功的喜悦以及小组合作的乐趣。

(2)师生平等互助

这堂课让学生以自主学习、小组合作、实验探究的学习方式获得知识,体现平等互动的师生关系。是学生在欢愉的氛围中学习知识。

[经验介绍]

这部分内容在科学教材中是新增加的,教师本身对大气层了解的也不是很多,但是学生对大气层却充满了好奇心,所以学生在课堂上会提出很多意想不到的问题,故教师在上课之前应该收集比较多的资料。但是这部分内容的编写的目的仅仅是点拨学生开始对大气问题的探索,教学过程中一定要避免过难的专业知识。

三、教学文档

[课前准备]

1 、多媒体课件、大气层的图片,使学生形象直观地认识大气层,激发学生的学习兴趣。

2、探究实验的相关器具。水槽、烧杯、酒精灯、线香、擦皮泥、蜡烛

[教学时数]

一课时

[教学流程]

一、新课引入

设问:当你感受到徐徐微风,呼吸着新鲜的空气,你可曾用心去感觉大气是否真实存在?

猜想:存在

提问:大气看不见摸不着,哪些现象和事实可以证明大气存在

分组讨论:组内交流,呼吸空气,看到云、霞、彩虹等

学生汇报:组间交流,对学生提出合理的见解给予充分的肯定

媒体展示:大量丰富的大气风光来证明大气的存在(云、闪电雷鸣、台风、极光等)

演示实验:拿一个塑料杯倒扣于水中

结论:大气也占据了一定的空间

引出课题:大气是存在的,这节课我们初步了解一下大气层的概况

[ 设计意图:由生活中的体验和这个简单的实验,使学生真切感受大气的存在,并唤起学生对看不见摸不着的大气产生浓厚的兴趣]

二、新课展开:

读图:航天飞机拍摄大气图片。

设问:大气主要集中在地面以上1000千米左右的高度内,单看数字很厚,与地球半径(6378千米)比,你觉得大气厚吗?

生答:大气很薄

展开想象:这层薄薄大气层成为地球的“外衣”,你可曾想象过,假如没有大气层,地球会变得怎样?

分组讨论:汇报。(联系月球)

归纳:保护作用,成云至雨,提供氧气,调节温度等,由此可见,大气层对地球相当重要,就象鱼儿离不开水。

设计意图:通过联系月球和比较的方法,使学生能深刻认识大气层的重要性,也培养了学生比较能力、想象力和归纳能力]

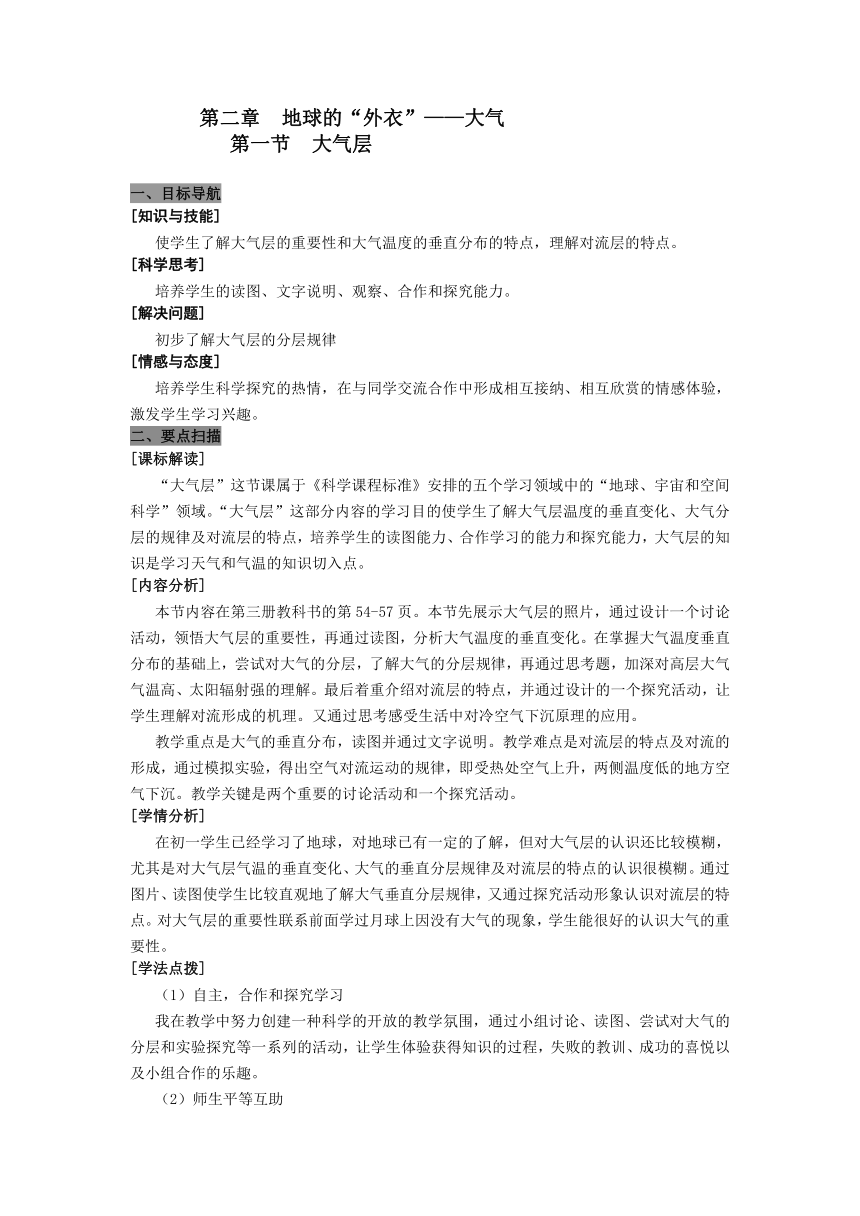

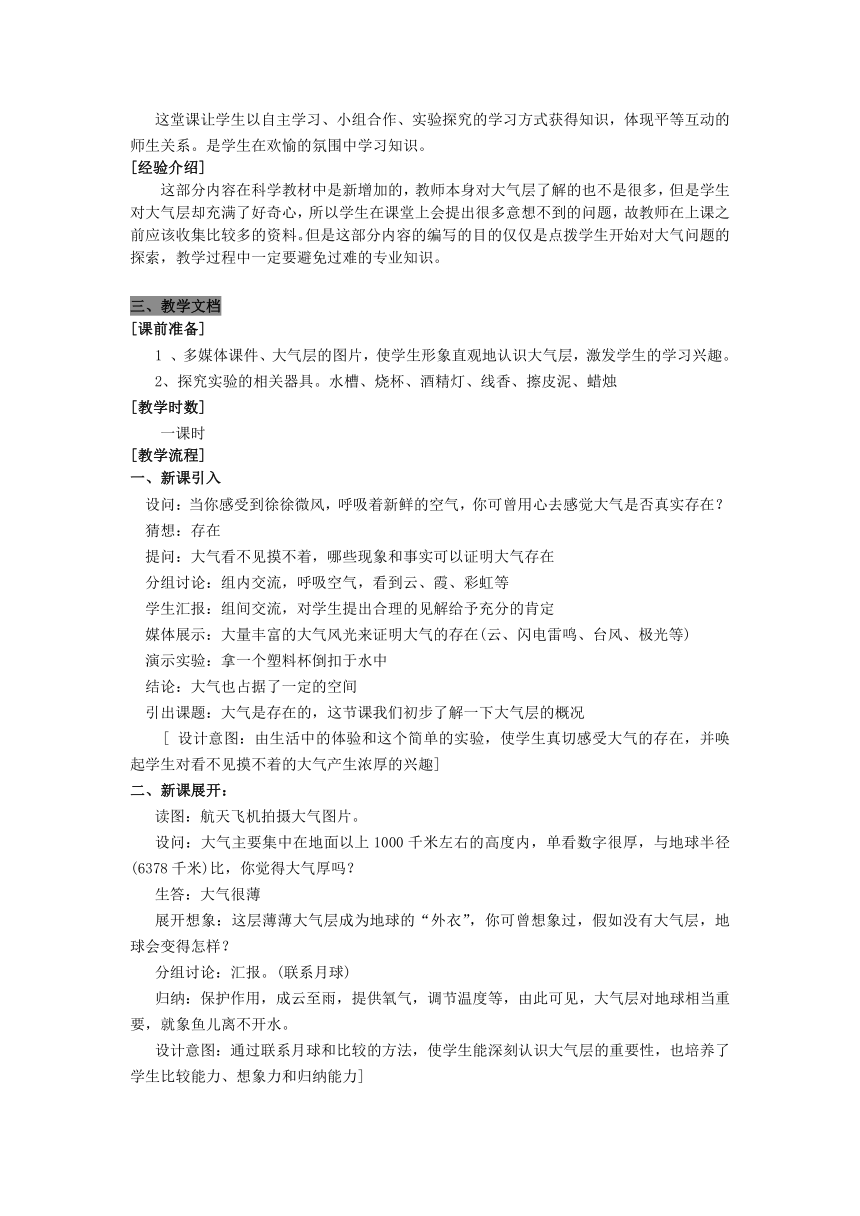

过渡:大气层对地球有调节温度作用,那大气温度在垂直方向上又是如何变化呢?

设问:攀登珠穆朗玛峰的登山队员着装很厚,说明什么?是不是整个大气层都如此呢?

讨论交流:高度越高,气温越低

媒体展示:大气温度的垂直分布图

读图:请你根据图中数据来谈谈大气温度在垂直方向上是如何变化的

小组讨论:交流,汇报

思考:哈勃望远镜(约600千米高空)的外面为什么要穿一件银白色的“外衣”

回答:高层大气温度高,太阳辐射强

过渡:大气温度在垂直方向是有变化规律的,科学家为了研究方便给大气分层,下面请同学们当回科学家给大家分分层,该怎样分呢?

设计意图:培养学生的读图能力、分析能力,体验小组交流的乐趣,通过思考题,使学生加深对高层大气气温高,太阳辐射强的理解,过渡提问,唤起学生的求知欲和学习兴趣。

分组讨论:交流方案,阐述分层的理由

结论:

第一层,(0 17千米) 对流层

第二层,(17 50千米) 平流层

第三层,(50 80千米) 中间层

1、(80-500千米)暖层

第四层:人为又分为两层:

2、(500千米以上)外层。

设问:我们生活在大气的哪一层呢?

生答:对流层

设计意图:让学生当回科学家,使学生体验成功的喜悦和小组学习的乐趣,唤起学生学习科学的兴趣。

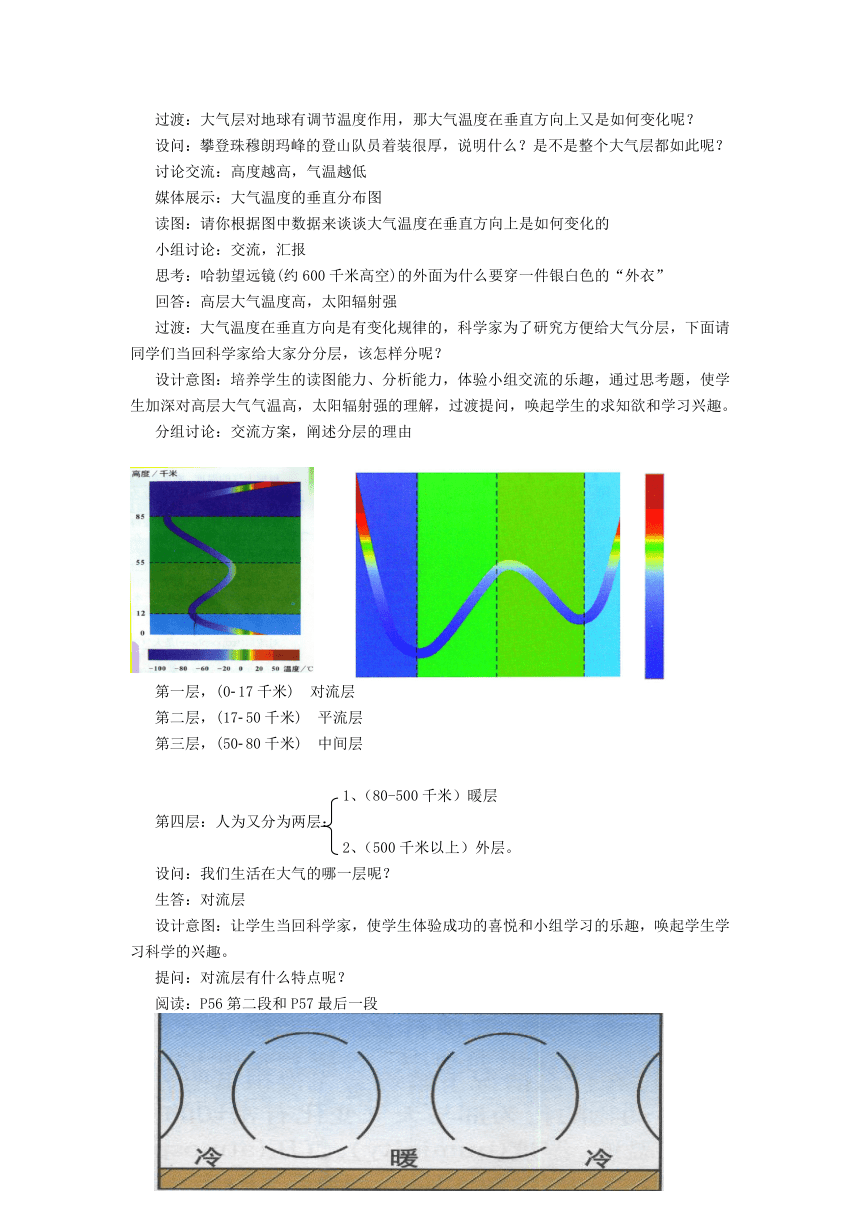

提问:对流层有什么特点呢?

阅读:P56第二段和P57最后一段

汇报:对流层的特点

小结:1、对流层集中了地球四分之三的大气质量和几乎全部的水汽、固体杂质。

2、最显著的特点是对流运动

3、天气现象复杂

[设计意图:通过阅读使学生了解对流层及其显著的特点,培养学生的阅读能力和归纳能力]

提出问题:最显著的特点是对流运动,对流是怎样形成的?

小组合作:根据实验报告单展开实验探索(附实验报告单)。

归纳:对流运动的规律。完成P57图2-5。

实例分析:1、为什么加热水要在水壶底部加热?

2、空调为什么要安装在房间的上方?

设计意图:让学生展开实验探究,充分体现了学生学习的自主性,合作性、探究性,激发学生科学探究热情,突出了科学是以实验为基础的特点,通过实验使学生认识空气对流的规律,更好地感受生活中对冷空气下沉原理的应用

2、 课堂小结:谈谈你在这节课的收获。

板书:1、大气层的重要性

2、大气层的温度:垂直变化规律

3、大气层的分层

4、对流层的特点

四、学业诊断

例:如果没有大气层,则下列现象中可能在地球上发生的是( )

①地球上到处是陨石坑;②地球上没有水;③天空背景变成黑色 ;④生命都从地球上消失

A、 ①②③④ B 、 ②③④ C、 ①③④ D、①②④

分析:如果没有大气层,则地球将变得和月球表面一样:没有天气的变化,地球上没有水,也没有生命的存在,没有声音,易受陨石侵袭,温度较差增大,没有光的折射,天空会变成黑色。

正确解答:A

五、精彩存盘

1、如果地球上没有大气,下列现象可能在地球上发生吗?

(1)昼夜温差会增大。

(2)天气变化更加剧烈。

(3)到达地球的陨石回不断减少。

(4)生命现象可能会不存在。

(5)瑞雪兆丰年。

2、大气垂直分层的依据是( )

A、密度 B、温度

C、人类活动的多少 D物质的组成

3、有利于飞机飞行的大气层是( )

A、对流层 B、平流层

C、中间层 D、暖层

4、对流层高度最高的地区是( )

A、两极地区 B、中纬地区

C、低纬地区 D、赤道地区

5、冰箱冷藏室的冷凝管为什么要安装在冷藏室的上部?

附答案:1、略 2、B 3、B 4、D 5、略

六、资料链接

1、为什么地球周围有大气层?

地球大气层是如何形成的?众说份去。一般情况下人们认为:地球大气的演化大致经历了原始大气、次生大气和现在大气三个过程。

最初,在地球形成的过程中,一边是绕着太阳运动,一边吸附着轨道上的微尘和气体。当地球表面逐渐冷凝为固态时,周围就包围着一层大气,这就是原始大气,其主要成分是氢和氦。

由于地壳尚不稳定,火山活动频繁,火山排出的气体就形成了地球的次生大气圈。它的成分以甲烷和氢为主,还有一些氨和水汽,但仍没有氧气。

氧的形成是现代大气形成的主要标志,它的形成过程与地球上生物的出现和发展密切相关。最初的生命出现于太阳紫外线辐射到达不了的深水中,以后逐渐移向浅水,进而发展成有叶绿体的植物,绿色植物的光合作用成为大气中氧形成的最重要的原因。

氧的增加就在高空形成臭氧层,它吸收紫外线,有利于地球上的植物迅速繁殖和发展,又使地球上大气中的氧和二氧化碳的含量大大增多,经过几十亿年的过程就形成了现在的大气层。

2、臭氧洞

从安装在俄罗斯和美国卫星上的探测器发回的数据获悉,南极臭氧层空洞面积已达2400万平方千米,相当于北美大陆的面积。另外,美国航天局的臭氧总量分光仪表明,南极上空的臭氧最低量指标已降到一百“多布森单位”(“多布森单位”是指臭氧相对于在地面上的物理量厚度。一百“多布森单位”相当于一毫米厚度),相对低于周围地区的臭氧最低量。我们知道,“臭氧杀手”的氯氟烃,在地球上的分布是均匀的,但为什么臭氧的耗费在南极上空却异常明显呢?这跟南极的特异气候有关。由于南极大陆的纬度高、海拔高(2000多米的冰层)及极冰的强反射率,形成了南极大陆的高寒气候。这样,南极上空大气云层中众多的冰晶体加速了前面所述的化学反应过程。

附:

科学探究报告单

组号___________ 组长___________ 组员__________

探究实验 1、观察水的流动

提出问题:加热水,水会流动吗?

猜测:

设计实验方案:在烧杯中加一定量的水,用酒精灯加热,观察水是否流动。水是无色的,如何才能更好地观察水的流动。(加红墨水)。

结论:

探究实验2、观察空气的流动。

提出问题;空气受热也会流动吗?

猜测:

设计实验方案:点燃一段线香,横插在橡皮泥上,把一只大号烧杯倒扣在桌面上,线香置于中间,观察线香烟的运动。

结论:

第二节 天气和气温

一、目标导航:

[知识与技能]

理解天气的概念;知道什么是气温,以及测量和度量气温的常用仪器和方

法;学会测量气温

[科学思考]

初步培养学生获取信息能力

[解决问题]

通过自学、讨论,知道天气、气温的概念,学会获取信息能力。

[情感与态度]

通过讨论了解天气及气温变化对人类及其他生物产生的影响,从而树立科学就在身边的科学态度。

二、要点扫描:

[课标解读]

《天气和气温》这一课属于《科学(7~9)课程标准》中“地球、宇宙和空间科学”部分主题2 “人类生存的地球”领域的内容。通过学生的生活经验,使学生初步了解天气的概念,学会使用仪器测量气温;通过学生讨论天气与人类的关系,培养形式的合作、交流能力。

[内容分析]

本节内容在教科书的第58-60页,主要内容分两部分,第一部分是介绍天气的概念,这是第二单元的一个序。第二部分内容介绍天气的一个要素气温,气温是一个从属于天气的要素,和其他天气要素是并列关系。天气学是强调观测的科学,对天气要素的学习,要强调学会观测。本节内容是与学生生活实际非常贴近的内容,也是后续气候学习内容的基础。

教学重点与难点是在于学生对天气的理解、气温的测量、气温的变化;特别是最高和最低气温时间的判断。

[学情认识]

根据八年级学生的认知特点,激发学生学习科学兴趣,所以尽可能从学生生活中感性材料入手,生活中的各种天气的录象,中央台的天气预报,展现给学生。结合学生生活经验,感性认识气温的变化。

[学法点拨]

(1)创设情景,激发兴趣

俗话说:“兴趣是最好的老师”。利用各种天气的课件、中央台的天气预报录象,高度激发学生的兴趣,活跃学生的思维。

(2)小组合作,探究学习

有组织、有目标的小组合作,不但能点拨学生的火花,而且能学生的智力水平在某一短时间内达到超常状态。所以教学前恰如其分的安排小组,进行连续几天24小时日气温的测量,为课堂教学提供素材。

(3)联系生活,学有所用

本节课中学生讨论气温与动物、人类活动关系时,抓住时机,扩充气温对环境的影响。

[经验介绍]

这部分内容在科学教材中编写的目的仅仅是点拨学生开始对天气问题的探索,教学过程中一定要避免过难的专业知识。

三、教学文挡

[课前准备]

1、自制课件(各种天气状况、天气预报的录象)

2、百叶箱、最高和最低温度计

3、课前测量连续几天每天中的气温记录表

[教学流程]

一、创设情景,激发兴趣

(课件播放):各种天气状况、天气预报的录象

师:从刚才的录像中我们可以知道天气是什么?

学生回答(引出课题)

(设计意图:平时学生对天气状况、天气预报很熟悉,但缺乏系统性的认识,通过录像重现,激发学生要深入了解的冲动。)

二、学习新知,增强能力

[板书] 一、天气是什么?

[板书] 1、天气的概念:

短时间内近地面的大气温度、湿度、气压等要素的综合状况。

[板书] 2、天气要素是气温、气压、风、湿度和降水等各种天气现象。

讨论:1、下列词语中哪些是描述天气的?

阴转多云、冬暖夏凉、晴空万里、秋高气爽

和风细雨、终年高温、冬雨夏干、雷电交加

2、你能说说今天的天气状况吗?

(设计意图:通过讨论使学生分清天气与气候的涵义,同时培养了学生表达、分析、归类、应用的能力。)

[板书] 二、气温

学生自学,阅读P59 1-3自然段,然后说一说:你已知道了有关气温的哪些知识?你还想知道哪些内容或你还疑惑的问题有哪些?

生1:百叶箱为什么漆成白色?

生2:为什么气象预测中要把温度放在百叶箱里呢?

生3:百叶箱为什么距离地面1.5米高?

生4:最高温度计、最低温度计是怎样?

……………

学生个别回答,教师出示课件,帮助学生解答,板书。

[板书] 1、含义:空气的温度。反映当地空气的冷热程度。

2、测量:

①工具:温度计。(在百叶箱内)

②单位:摄氏度(℃)

③气象测量:使用三种温度计

(出示前几天连续测量的一天内气温的数据,学生根据表格了解一天内的气温变化)

单位 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

温度(室内) 7 6 5 9 12 18 26 22 19 15 10 8.5

3、气温的变化

①一天内的变化:最高温午后2时,最低温日出前后;

②一年内的变化:最高温7月,最低温1月(北半球中高纬度陆地)

(气温变化时教学,引导学生依据自己的体验和认识进行比较,然后总结中一天、一年内的气温变化规律)。

(设计意图:学生自学获得有关气温的内容,培养学生自学、自主获取知识能力。

教学过程中不仅仅是为了学生知道测量气温的气温计在百叶箱内,更是为了让学生知道更多的知识。)

师:气温与生物的关系非常密切,很多动物的行为和气温变化有关。

(出示低温及对动物健康影响的图片)

学生通过图片,总结低温对动物健康的影响。

提问:你知道高温对动物的影响吗?

学生回答后总结出气温对动物的影响。

师:气温对人类生活和生产的影响也很大。

讨论:1、夏天来临时,家里常用哪些方法来抗高温?

冬天来临时,家里常用哪些方法来御寒?

2、高温和低温对人类有哪些危害?可采取哪

些防范措施?

学生:小组讨论后小组汇报,教师补充一些图片信息,扩充知识面。

(设计意图:通过学生讨论,培养学生的自主交流能力,同时加强了生物与环境的谐调的价值观。)

[板书] 4、气温与人类的关系

总结:人体最感舒适的气温约为22℃,在35℃的气温下人感到炎热难耐,0℃气温下有寒冷感。

课堂小结:

1.通过这节课学习,你有什么收获?你还有什么疑惑?

(学生依据自己的理解,说出本节课的重点)

2.收集资料,了解并交流温州地区的主要天气状况有哪些。

四、学业诊断

错例:日最高气温出现在正午12时,日最低气温出现在清晨6时。

错例分析:正午12时是太阳高度最大,但气温是地球吸热与放热二者共同决定,因此日最高气温出现在午后2时,日最低气温出现在日出前后。

五、精彩存盘

1、气温与生物的关系非常密切,很多动物的行为与气温变化有关。下列动物的行为与气温无关的是( )

A、蚂蚁搬家 B、小狗呼吸加快 C、蚯蚓爬出地面 D、小鸟觅食

2、气温对人类生活和生产的影响也很大,人体最感舒适的气温约为( )

A、22 B、30 C、 18 D、 25

3、天气的主要要素是( )

A、气温 B、降水 C、气压 D、 以上都是

4、中国最低气温的地点是( )

A、漠河 B、 吐鲁番 C、 南京 D、 杭州

5、下列描述中,前者属于天气,后者属于气候的是( )

A、长夏无冬,雷电 B、刮风,下雨

C、 终年高温,冬暖夏凉 D、阴转多云,四季如春

6、小明进行一次气温观测实验:他用两支温度计对4月3日的气温变化进行了观测。他将一支放在阳光下,一支放在室内,每隔2小时进行观测一次,其数据记录如下:

单位 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

温度(室内) 7 6 5 9 12 18 26 22 19 15 10 8.5

温度(室内) 16 16 15.5 16 18 20 21 20 19 18 17.5 17

请根据表中数据回答下列问题:

(1)室内、室外温度波动的情况是 。

(2)一天中气温最高值出现在 ,最低值出现在 。

(3)小明将两支温度计分别放在两处的目的是进行 。

六、资料链接

1)最高温度表:是专门用来测定一定时间间隔的最高温度的,它的构造是在球部底处置一根玻璃针,直伸到毛细管口,使毛细管口变狭。温度上升时,水银膨胀,压力增大,迫使水银挤过狭管上升。温度下降时,因无足够压力使水银挤过狭管回到球部,水银柱就在狭管处断裂,于是狭管以上这段水银柱的顶端,就保持在过去一段时间内温度表曾感受到的最高温度示度上,因而可测得最高温度。

2)最低温度表:是专门用来测定一定

时间间隔的最低温度的,它用酒精作测温液,

在毛细管内放一枚游标,温度上升时,酒精

膨胀可越过游标上升,而游标本身由于顶端对管壁有足够的摩擦力,能维持在原处不动。温度下降时,酒精柱收缩到与游标顶端相接触时,由于酒精液面的表面张力比游标对管壁的摩擦力要大,使游标不致突破酒精柱顶而借液面的表面张力带动游标下滑。也就是说,游标只能降低,不能升高。所以,游标离球部较远一端的示度,就是一定时间间隔内曾经出现过的最低温度

3)干湿球温度表:也就是普通的温度表,它的测温液体为水银,

用普通的温度表可以测定任一时刻的气温变化。阿斯曼通风干

湿球温度表是德国人R·阿斯曼1887年所创,两支棒状温度表

放置在防辐射性能极好的通风管道内,机械或电动通风速度

为2.5米/秒。仪器测量精度高,使用方便,常用作野外测量

气温和湿度。

引自《教学资源科学(上)》

第1节 大气层

一、目标导航

[知识与技能]

使学生了解大气层的重要性和大气温度的垂直分布的特点,理解对流层的特点。

[科学思考]

培养学生的读图、文字说明、观察、合作和探究能力。

[解决问题]

初步了解大气层的分层规律

[情感与态度]

培养学生科学探究的热情,在与同学交流合作中形成相互接纳、相互欣赏的情感体验,激发学生学习兴趣。

二、要点扫描

[课标解读]

“大气层”这节课属于《科学课程标准》安排的五个学习领域中的“地球、宇宙和空间科学”领域。“大气层”这部分内容的学习目的使学生了解大气层温度的垂直变化、大气分层的规律及对流层的特点,培养学生的读图能力、合作学习的能力和探究能力,大气层的知识是学习天气和气温的知识切入点。

[内容分析]

本节内容在第三册教科书的第54-57页。本节先展示大气层的照片,通过设计一个讨论活动,领悟大气层的重要性,再通过读图,分析大气温度的垂直变化。在掌握大气温度垂直分布的基础上,尝试对大气的分层,了解大气的分层规律,再通过思考题,加深对高层大气气温高、太阳辐射强的理解。最后着重介绍对流层的特点,并通过设计的一个探究活动,让学生理解对流形成的机理。又通过思考感受生活中对冷空气下沉原理的应用。

教学重点是大气的垂直分布,读图并通过文字说明。教学难点是对流层的特点及对流的形成,通过模拟实验,得出空气对流运动的规律,即受热处空气上升,两侧温度低的地方空气下沉。教学关键是两个重要的讨论活动和一个探究活动。

[学情分析]

在初一学生已经学习了地球,对地球已有一定的了解,但对大气层的认识还比较模糊,尤其是对大气层气温的垂直变化、大气的垂直分层规律及对流层的特点的认识很模糊。通过图片、读图使学生比较直观地了解大气垂直分层规律,又通过探究活动形象认识对流层的特点。对大气层的重要性联系前面学过月球上因没有大气的现象,学生能很好的认识大气的重要性。

[学法点拨]

(1)自主,合作和探究学习

我在教学中努力创建一种科学的开放的教学氛围,通过小组讨论、读图、尝试对大气的分层和实验探究等一系列的活动,让学生体验获得知识的过程,失败的教训、成功的喜悦以及小组合作的乐趣。

(2)师生平等互助

这堂课让学生以自主学习、小组合作、实验探究的学习方式获得知识,体现平等互动的师生关系。是学生在欢愉的氛围中学习知识。

[经验介绍]

这部分内容在科学教材中是新增加的,教师本身对大气层了解的也不是很多,但是学生对大气层却充满了好奇心,所以学生在课堂上会提出很多意想不到的问题,故教师在上课之前应该收集比较多的资料。但是这部分内容的编写的目的仅仅是点拨学生开始对大气问题的探索,教学过程中一定要避免过难的专业知识。

三、教学文档

[课前准备]

1 、多媒体课件、大气层的图片,使学生形象直观地认识大气层,激发学生的学习兴趣。

2、探究实验的相关器具。水槽、烧杯、酒精灯、线香、擦皮泥、蜡烛

[教学时数]

一课时

[教学流程]

一、新课引入

设问:当你感受到徐徐微风,呼吸着新鲜的空气,你可曾用心去感觉大气是否真实存在?

猜想:存在

提问:大气看不见摸不着,哪些现象和事实可以证明大气存在

分组讨论:组内交流,呼吸空气,看到云、霞、彩虹等

学生汇报:组间交流,对学生提出合理的见解给予充分的肯定

媒体展示:大量丰富的大气风光来证明大气的存在(云、闪电雷鸣、台风、极光等)

演示实验:拿一个塑料杯倒扣于水中

结论:大气也占据了一定的空间

引出课题:大气是存在的,这节课我们初步了解一下大气层的概况

[ 设计意图:由生活中的体验和这个简单的实验,使学生真切感受大气的存在,并唤起学生对看不见摸不着的大气产生浓厚的兴趣]

二、新课展开:

读图:航天飞机拍摄大气图片。

设问:大气主要集中在地面以上1000千米左右的高度内,单看数字很厚,与地球半径(6378千米)比,你觉得大气厚吗?

生答:大气很薄

展开想象:这层薄薄大气层成为地球的“外衣”,你可曾想象过,假如没有大气层,地球会变得怎样?

分组讨论:汇报。(联系月球)

归纳:保护作用,成云至雨,提供氧气,调节温度等,由此可见,大气层对地球相当重要,就象鱼儿离不开水。

设计意图:通过联系月球和比较的方法,使学生能深刻认识大气层的重要性,也培养了学生比较能力、想象力和归纳能力]

过渡:大气层对地球有调节温度作用,那大气温度在垂直方向上又是如何变化呢?

设问:攀登珠穆朗玛峰的登山队员着装很厚,说明什么?是不是整个大气层都如此呢?

讨论交流:高度越高,气温越低

媒体展示:大气温度的垂直分布图

读图:请你根据图中数据来谈谈大气温度在垂直方向上是如何变化的

小组讨论:交流,汇报

思考:哈勃望远镜(约600千米高空)的外面为什么要穿一件银白色的“外衣”

回答:高层大气温度高,太阳辐射强

过渡:大气温度在垂直方向是有变化规律的,科学家为了研究方便给大气分层,下面请同学们当回科学家给大家分分层,该怎样分呢?

设计意图:培养学生的读图能力、分析能力,体验小组交流的乐趣,通过思考题,使学生加深对高层大气气温高,太阳辐射强的理解,过渡提问,唤起学生的求知欲和学习兴趣。

分组讨论:交流方案,阐述分层的理由

结论:

第一层,(0 17千米) 对流层

第二层,(17 50千米) 平流层

第三层,(50 80千米) 中间层

1、(80-500千米)暖层

第四层:人为又分为两层:

2、(500千米以上)外层。

设问:我们生活在大气的哪一层呢?

生答:对流层

设计意图:让学生当回科学家,使学生体验成功的喜悦和小组学习的乐趣,唤起学生学习科学的兴趣。

提问:对流层有什么特点呢?

阅读:P56第二段和P57最后一段

汇报:对流层的特点

小结:1、对流层集中了地球四分之三的大气质量和几乎全部的水汽、固体杂质。

2、最显著的特点是对流运动

3、天气现象复杂

[设计意图:通过阅读使学生了解对流层及其显著的特点,培养学生的阅读能力和归纳能力]

提出问题:最显著的特点是对流运动,对流是怎样形成的?

小组合作:根据实验报告单展开实验探索(附实验报告单)。

归纳:对流运动的规律。完成P57图2-5。

实例分析:1、为什么加热水要在水壶底部加热?

2、空调为什么要安装在房间的上方?

设计意图:让学生展开实验探究,充分体现了学生学习的自主性,合作性、探究性,激发学生科学探究热情,突出了科学是以实验为基础的特点,通过实验使学生认识空气对流的规律,更好地感受生活中对冷空气下沉原理的应用

2、 课堂小结:谈谈你在这节课的收获。

板书:1、大气层的重要性

2、大气层的温度:垂直变化规律

3、大气层的分层

4、对流层的特点

四、学业诊断

例:如果没有大气层,则下列现象中可能在地球上发生的是( )

①地球上到处是陨石坑;②地球上没有水;③天空背景变成黑色 ;④生命都从地球上消失

A、 ①②③④ B 、 ②③④ C、 ①③④ D、①②④

分析:如果没有大气层,则地球将变得和月球表面一样:没有天气的变化,地球上没有水,也没有生命的存在,没有声音,易受陨石侵袭,温度较差增大,没有光的折射,天空会变成黑色。

正确解答:A

五、精彩存盘

1、如果地球上没有大气,下列现象可能在地球上发生吗?

(1)昼夜温差会增大。

(2)天气变化更加剧烈。

(3)到达地球的陨石回不断减少。

(4)生命现象可能会不存在。

(5)瑞雪兆丰年。

2、大气垂直分层的依据是( )

A、密度 B、温度

C、人类活动的多少 D物质的组成

3、有利于飞机飞行的大气层是( )

A、对流层 B、平流层

C、中间层 D、暖层

4、对流层高度最高的地区是( )

A、两极地区 B、中纬地区

C、低纬地区 D、赤道地区

5、冰箱冷藏室的冷凝管为什么要安装在冷藏室的上部?

附答案:1、略 2、B 3、B 4、D 5、略

六、资料链接

1、为什么地球周围有大气层?

地球大气层是如何形成的?众说份去。一般情况下人们认为:地球大气的演化大致经历了原始大气、次生大气和现在大气三个过程。

最初,在地球形成的过程中,一边是绕着太阳运动,一边吸附着轨道上的微尘和气体。当地球表面逐渐冷凝为固态时,周围就包围着一层大气,这就是原始大气,其主要成分是氢和氦。

由于地壳尚不稳定,火山活动频繁,火山排出的气体就形成了地球的次生大气圈。它的成分以甲烷和氢为主,还有一些氨和水汽,但仍没有氧气。

氧的形成是现代大气形成的主要标志,它的形成过程与地球上生物的出现和发展密切相关。最初的生命出现于太阳紫外线辐射到达不了的深水中,以后逐渐移向浅水,进而发展成有叶绿体的植物,绿色植物的光合作用成为大气中氧形成的最重要的原因。

氧的增加就在高空形成臭氧层,它吸收紫外线,有利于地球上的植物迅速繁殖和发展,又使地球上大气中的氧和二氧化碳的含量大大增多,经过几十亿年的过程就形成了现在的大气层。

2、臭氧洞

从安装在俄罗斯和美国卫星上的探测器发回的数据获悉,南极臭氧层空洞面积已达2400万平方千米,相当于北美大陆的面积。另外,美国航天局的臭氧总量分光仪表明,南极上空的臭氧最低量指标已降到一百“多布森单位”(“多布森单位”是指臭氧相对于在地面上的物理量厚度。一百“多布森单位”相当于一毫米厚度),相对低于周围地区的臭氧最低量。我们知道,“臭氧杀手”的氯氟烃,在地球上的分布是均匀的,但为什么臭氧的耗费在南极上空却异常明显呢?这跟南极的特异气候有关。由于南极大陆的纬度高、海拔高(2000多米的冰层)及极冰的强反射率,形成了南极大陆的高寒气候。这样,南极上空大气云层中众多的冰晶体加速了前面所述的化学反应过程。

附:

科学探究报告单

组号___________ 组长___________ 组员__________

探究实验 1、观察水的流动

提出问题:加热水,水会流动吗?

猜测:

设计实验方案:在烧杯中加一定量的水,用酒精灯加热,观察水是否流动。水是无色的,如何才能更好地观察水的流动。(加红墨水)。

结论:

探究实验2、观察空气的流动。

提出问题;空气受热也会流动吗?

猜测:

设计实验方案:点燃一段线香,横插在橡皮泥上,把一只大号烧杯倒扣在桌面上,线香置于中间,观察线香烟的运动。

结论:

第二节 天气和气温

一、目标导航:

[知识与技能]

理解天气的概念;知道什么是气温,以及测量和度量气温的常用仪器和方

法;学会测量气温

[科学思考]

初步培养学生获取信息能力

[解决问题]

通过自学、讨论,知道天气、气温的概念,学会获取信息能力。

[情感与态度]

通过讨论了解天气及气温变化对人类及其他生物产生的影响,从而树立科学就在身边的科学态度。

二、要点扫描:

[课标解读]

《天气和气温》这一课属于《科学(7~9)课程标准》中“地球、宇宙和空间科学”部分主题2 “人类生存的地球”领域的内容。通过学生的生活经验,使学生初步了解天气的概念,学会使用仪器测量气温;通过学生讨论天气与人类的关系,培养形式的合作、交流能力。

[内容分析]

本节内容在教科书的第58-60页,主要内容分两部分,第一部分是介绍天气的概念,这是第二单元的一个序。第二部分内容介绍天气的一个要素气温,气温是一个从属于天气的要素,和其他天气要素是并列关系。天气学是强调观测的科学,对天气要素的学习,要强调学会观测。本节内容是与学生生活实际非常贴近的内容,也是后续气候学习内容的基础。

教学重点与难点是在于学生对天气的理解、气温的测量、气温的变化;特别是最高和最低气温时间的判断。

[学情认识]

根据八年级学生的认知特点,激发学生学习科学兴趣,所以尽可能从学生生活中感性材料入手,生活中的各种天气的录象,中央台的天气预报,展现给学生。结合学生生活经验,感性认识气温的变化。

[学法点拨]

(1)创设情景,激发兴趣

俗话说:“兴趣是最好的老师”。利用各种天气的课件、中央台的天气预报录象,高度激发学生的兴趣,活跃学生的思维。

(2)小组合作,探究学习

有组织、有目标的小组合作,不但能点拨学生的火花,而且能学生的智力水平在某一短时间内达到超常状态。所以教学前恰如其分的安排小组,进行连续几天24小时日气温的测量,为课堂教学提供素材。

(3)联系生活,学有所用

本节课中学生讨论气温与动物、人类活动关系时,抓住时机,扩充气温对环境的影响。

[经验介绍]

这部分内容在科学教材中编写的目的仅仅是点拨学生开始对天气问题的探索,教学过程中一定要避免过难的专业知识。

三、教学文挡

[课前准备]

1、自制课件(各种天气状况、天气预报的录象)

2、百叶箱、最高和最低温度计

3、课前测量连续几天每天中的气温记录表

[教学流程]

一、创设情景,激发兴趣

(课件播放):各种天气状况、天气预报的录象

师:从刚才的录像中我们可以知道天气是什么?

学生回答(引出课题)

(设计意图:平时学生对天气状况、天气预报很熟悉,但缺乏系统性的认识,通过录像重现,激发学生要深入了解的冲动。)

二、学习新知,增强能力

[板书] 一、天气是什么?

[板书] 1、天气的概念:

短时间内近地面的大气温度、湿度、气压等要素的综合状况。

[板书] 2、天气要素是气温、气压、风、湿度和降水等各种天气现象。

讨论:1、下列词语中哪些是描述天气的?

阴转多云、冬暖夏凉、晴空万里、秋高气爽

和风细雨、终年高温、冬雨夏干、雷电交加

2、你能说说今天的天气状况吗?

(设计意图:通过讨论使学生分清天气与气候的涵义,同时培养了学生表达、分析、归类、应用的能力。)

[板书] 二、气温

学生自学,阅读P59 1-3自然段,然后说一说:你已知道了有关气温的哪些知识?你还想知道哪些内容或你还疑惑的问题有哪些?

生1:百叶箱为什么漆成白色?

生2:为什么气象预测中要把温度放在百叶箱里呢?

生3:百叶箱为什么距离地面1.5米高?

生4:最高温度计、最低温度计是怎样?

……………

学生个别回答,教师出示课件,帮助学生解答,板书。

[板书] 1、含义:空气的温度。反映当地空气的冷热程度。

2、测量:

①工具:温度计。(在百叶箱内)

②单位:摄氏度(℃)

③气象测量:使用三种温度计

(出示前几天连续测量的一天内气温的数据,学生根据表格了解一天内的气温变化)

单位 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

温度(室内) 7 6 5 9 12 18 26 22 19 15 10 8.5

3、气温的变化

①一天内的变化:最高温午后2时,最低温日出前后;

②一年内的变化:最高温7月,最低温1月(北半球中高纬度陆地)

(气温变化时教学,引导学生依据自己的体验和认识进行比较,然后总结中一天、一年内的气温变化规律)。

(设计意图:学生自学获得有关气温的内容,培养学生自学、自主获取知识能力。

教学过程中不仅仅是为了学生知道测量气温的气温计在百叶箱内,更是为了让学生知道更多的知识。)

师:气温与生物的关系非常密切,很多动物的行为和气温变化有关。

(出示低温及对动物健康影响的图片)

学生通过图片,总结低温对动物健康的影响。

提问:你知道高温对动物的影响吗?

学生回答后总结出气温对动物的影响。

师:气温对人类生活和生产的影响也很大。

讨论:1、夏天来临时,家里常用哪些方法来抗高温?

冬天来临时,家里常用哪些方法来御寒?

2、高温和低温对人类有哪些危害?可采取哪

些防范措施?

学生:小组讨论后小组汇报,教师补充一些图片信息,扩充知识面。

(设计意图:通过学生讨论,培养学生的自主交流能力,同时加强了生物与环境的谐调的价值观。)

[板书] 4、气温与人类的关系

总结:人体最感舒适的气温约为22℃,在35℃的气温下人感到炎热难耐,0℃气温下有寒冷感。

课堂小结:

1.通过这节课学习,你有什么收获?你还有什么疑惑?

(学生依据自己的理解,说出本节课的重点)

2.收集资料,了解并交流温州地区的主要天气状况有哪些。

四、学业诊断

错例:日最高气温出现在正午12时,日最低气温出现在清晨6时。

错例分析:正午12时是太阳高度最大,但气温是地球吸热与放热二者共同决定,因此日最高气温出现在午后2时,日最低气温出现在日出前后。

五、精彩存盘

1、气温与生物的关系非常密切,很多动物的行为与气温变化有关。下列动物的行为与气温无关的是( )

A、蚂蚁搬家 B、小狗呼吸加快 C、蚯蚓爬出地面 D、小鸟觅食

2、气温对人类生活和生产的影响也很大,人体最感舒适的气温约为( )

A、22 B、30 C、 18 D、 25

3、天气的主要要素是( )

A、气温 B、降水 C、气压 D、 以上都是

4、中国最低气温的地点是( )

A、漠河 B、 吐鲁番 C、 南京 D、 杭州

5、下列描述中,前者属于天气,后者属于气候的是( )

A、长夏无冬,雷电 B、刮风,下雨

C、 终年高温,冬暖夏凉 D、阴转多云,四季如春

6、小明进行一次气温观测实验:他用两支温度计对4月3日的气温变化进行了观测。他将一支放在阳光下,一支放在室内,每隔2小时进行观测一次,其数据记录如下:

单位 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

温度(室内) 7 6 5 9 12 18 26 22 19 15 10 8.5

温度(室内) 16 16 15.5 16 18 20 21 20 19 18 17.5 17

请根据表中数据回答下列问题:

(1)室内、室外温度波动的情况是 。

(2)一天中气温最高值出现在 ,最低值出现在 。

(3)小明将两支温度计分别放在两处的目的是进行 。

六、资料链接

1)最高温度表:是专门用来测定一定时间间隔的最高温度的,它的构造是在球部底处置一根玻璃针,直伸到毛细管口,使毛细管口变狭。温度上升时,水银膨胀,压力增大,迫使水银挤过狭管上升。温度下降时,因无足够压力使水银挤过狭管回到球部,水银柱就在狭管处断裂,于是狭管以上这段水银柱的顶端,就保持在过去一段时间内温度表曾感受到的最高温度示度上,因而可测得最高温度。

2)最低温度表:是专门用来测定一定

时间间隔的最低温度的,它用酒精作测温液,

在毛细管内放一枚游标,温度上升时,酒精

膨胀可越过游标上升,而游标本身由于顶端对管壁有足够的摩擦力,能维持在原处不动。温度下降时,酒精柱收缩到与游标顶端相接触时,由于酒精液面的表面张力比游标对管壁的摩擦力要大,使游标不致突破酒精柱顶而借液面的表面张力带动游标下滑。也就是说,游标只能降低,不能升高。所以,游标离球部较远一端的示度,就是一定时间间隔内曾经出现过的最低温度

3)干湿球温度表:也就是普通的温度表,它的测温液体为水银,

用普通的温度表可以测定任一时刻的气温变化。阿斯曼通风干

湿球温度表是德国人R·阿斯曼1887年所创,两支棒状温度表

放置在防辐射性能极好的通风管道内,机械或电动通风速度

为2.5米/秒。仪器测量精度高,使用方便,常用作野外测量

气温和湿度。

引自《教学资源科学(上)》

同课章节目录

- 第1章 水和水的溶液

- 第1节 地球上的水

- 第2节 水的组成

- 第3节 水的浮力

- 第4节 物质在水中的分散状况

- 第5节 物质的溶解

- 第6节 物质的分离

- 第7节 水资源的利用、开发和保护

- 第2章 天气与气候

- 第1节 大气层

- 第2节 气温

- 第3节 大气的压强

- 第4节 风和降水

- 第5节 天气预报

- 第6节 气候和影响气候的因素

- 第7节 我国的气候特征与主要气象灾害

- 第3章 生命活动的调节

- 第1节 植物生命活动的调节

- 第2节 人体的激素调节

- 第3节 神经调节

- 第4节 动物的行为

- 第5节 体温的控制

- 第4章 电路探秘

- 第1节 电荷与电流

- 第2节 电流的测量

- 第3节 物质的导电性与电阻

- 第4节 变阻器

- 第5节 电压的测量

- 第6节 电流与电压、电阻的关系

- 第7节 电路分析与应用

- 研究性学习课题

- 一 测定本地区的“酸雨”情况及分析原因

- 二 太阳黑子活动与本地区降水的关系

- 三 训练小动物建立某种条件反射

- 四 调查在自然界或生命活动中的电现象