大气层[上学期]

图片预览

文档简介

教案:《大气层》第一课时

浙江省丽水市莲都区梅山中学 许雪娇

设计意图:

“以学生的发展为本”是新课程课堂教学的基本理念。课堂教学中,充分体现“以学生为主体、教师为主导、思维为主线、能力培养为重点”的教学策略,对于激发学生学习的兴趣、调动学生积极参与课堂教学活动、提升课堂教学的效率,都具有积极的意义。

课堂教学中体现学生的主体性,我们要关注学生参与课堂教学的六种状态,即情绪状态、注意状态、参与状态、交往状态、思维状态和生成状态,让学生以饱满的精神状态进课堂,在自主、合作、探究等学习过程中,建构知识、习得方法、体验过程、培养能力。

课堂教学中体现学生的主体性,我们要关注教学过程中学生的问题意识,从学生的生活经验出发,创设一定的问题情境,引导学生发现问题、分析和解决问题;给学生创设思维的空间,关注学生思维的深度和广度,培养学生良好的思维品质;在知识的形成过程中,我们要重视知识发生、发展过程的再现,“还原”获取知识的“自然途径”,模拟科学家研究的过程和方法,让学生通过积极的科学探究,习得知识、培养能力、学会科学研究的方法,获得积极的情感体验,学会学习;在学生运用知识解决问题的过程中,我们要重视学生获得结果的推理过程、思考性质、证据运用、假设形成等对学生发展至关重要的东西,强化学生对思维过程的重视,提升学生对思维乐趣的深刻体验,发展学生分析问题、解决问题的灵活性和创造性。

课堂教学中体现学生的主体性,要给学生的自主学习提供机会,为学生自主发展提供时间和空间的保证:

①时间保证:课堂上教师要有充分的时间让学生自主学习;

②机会保证:课堂上教师要确保每一位学生都能参与自主学习活动;

③空间保证:课堂上教师安排学生自主学习活动的内容要有开放性,要留给学生足够的思维和实践的空间,有利于学生创新精神的培养。

课堂教学中体现学生的主体性,要给学生的合作学习提供机会,初步养成与人交流、分享与协作的习惯,形成尊重别人劳动成果的意识。

我对浙江省义务教育课程标准实验教科书《科学》第三册第二章第一节的教学内容《大气层》第一课时的教学设计,就是基于以上教育教学的基本理念和基本要求,尽可能给学生提供参与课堂学习的机会。

开课时,利用动画引课,在浩瀚的宇宙空间中,有我们人类生活的地球,在地球周围包围着大气层,直奔课题《大气层》,从而引发学生学习的兴趣。

接着立即提出设问:“假如没有大气,地球将会变得怎样?”由于此时学生的知识应该是零碎的、不完整的,所以我有意安排了学生的第一次合作学习,意在①引发学生的思维发散,培养学生发散思维的能力;②通过四人小组的合作学习,完善学生对“大气与人类生产、生活关系非常密切”的认识。同时也培养了学生对“合作学习”的态度与情感。

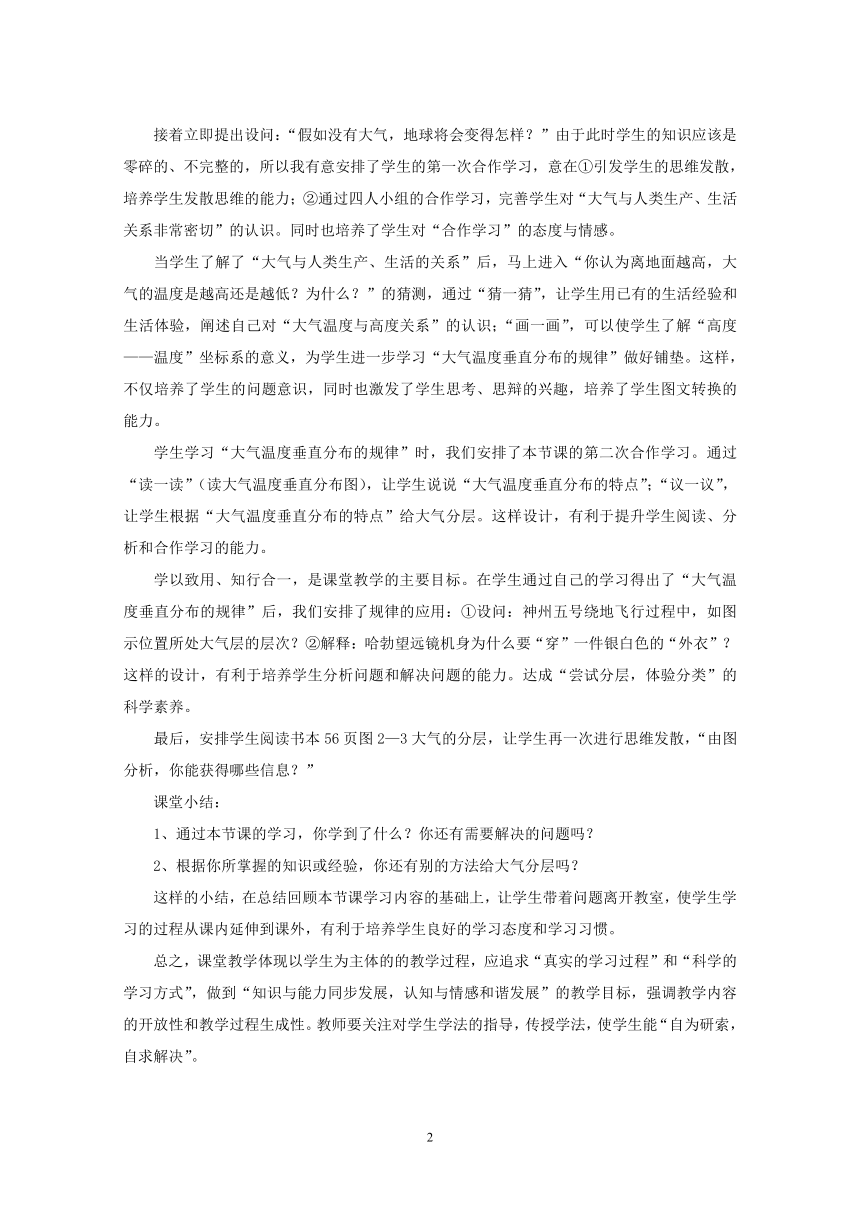

当学生了解了“大气与人类生产、生活的关系”后,马上进入“你认为离地面越高,大气的温度是越高还是越低?为什么?”的猜测,通过“猜一猜”,让学生用已有的生活经验和生活体验,阐述自己对“大气温度与高度关系”的认识;“画一画”,可以使学生了解“高度——温度”坐标系的意义,为学生进一步学习“大气温度垂直分布的规律”做好铺垫。这样,不仅培养了学生的问题意识,同时也激发了学生思考、思辩的兴趣,培养了学生图文转换的能力。

学生学习“大气温度垂直分布的规律”时,我们安排了本节课的第二次合作学习。通过“读一读”(读大气温度垂直分布图),让学生说说“大气温度垂直分布的特点”;“议一议”,让学生根据“大气温度垂直分布的特点”给大气分层。这样设计,有利于提升学生阅读、分析和合作学习的能力。

学以致用、知行合一,是课堂教学的主要目标。在学生通过自己的学习得出了“大气温度垂直分布的规律”后,我们安排了规律的应用:①设问:神州五号绕地飞行过程中,如图示位置所处大气层的层次?②解释:哈勃望远镜机身为什么要“穿”一件银白色的“外衣”?这样的设计,有利于培养学生分析问题和解决问题的能力。达成“尝试分层,体验分类”的科学素养。

最后,安排学生阅读书本56页图2—3大气的分层,让学生再一次进行思维发散,“由图分析,你能获得哪些信息?”

课堂小结:

1、通过本节课的学习,你学到了什么?你还有需要解决的问题吗?

2、根据你所掌握的知识或经验,你还有别的方法给大气分层吗?

这样的小结,在总结回顾本节课学习内容的基础上,让学生带着问题离开教室,使学生学习的过程从课内延伸到课外,有利于培养学生良好的学习态度和学习习惯。

总之,课堂教学体现以学生为主体的的教学过程,应追求“真实的学习过程”和“科学的学习方式”,做到“知识与能力同步发展,认知与情感和谐发展”的教学目标,强调教学内容的开放性和教学过程生成性。教师要关注对学生学法的指导,传授学法,使学生能“自为研索,自求解决”。

教学目标:

知识与技能:

1、了解大气层的重要性;

2、了解大气温度垂直分布的特点;

3、掌握大气的垂直分布规律;

4、能用大气温度垂直分布特点给大气分层。

过程与方法:

1、尝试阅读、思考、猜想、讨论、交流的学习方法;

2、通过读图,能初步学会图文转换的能力;

3、学习并初步学会“尝试分层、体验分类”的科学方法。

情感、态度、价值观:

1、养成主动参与的学习态度,培养 “思维发散”的良好品质;

2、能在协作、对话、交流和互动的过程中学会合作;

3、养成学科学、爱科学、用科学的积极情感。

板书设计:

教学过程:

教学流程 教师活动 学生活动 设计意图

揭示课题——大气层 媒体播放动画:宇宙→地球→大气层白:在广阔无边的宇宙中,有我们人类生活的家园——地球,在它表面,“穿”着一件厚厚的外衣——大气层。 观看动画片,思考 引发学生学习兴趣

思维发散 设问:由大气你能想到什么?引发学生思考组织四人小组合作学习 四人小组合作学习组际间交流学习成果 引发学生思维发散,培养学生发散思维的能力。

设疑辩论 设问:你认为离地面越高,大气的温度也越高吗?为什么? 讲解坐标系所表示的意义,指导学生作图,引发学生对问题的更高层次的思考 猜一猜:离地面越高大气的温度越高还是越低 辩一辩:原因是什么呢?(学生辩论,用生产生活的经验大胆阐述自己的观点)画一画:将自己的观点(温度与高度的关系)画在坐标系中。 培养学生的问题意识,激发学生思考、思辩的兴趣,养成学生图文转换的能力。

探究规律 展示大气温度垂直分布图,引导学生讨论、分析得出大气温度垂直分布规律。 读一读:大气温度垂直分布图议一议:根据大气温度垂直分布的特点,得出大气温度垂直分布规律。 提升学生阅读、分析和合作学习的能力。

教学流程 教师活动 学生活动 设计意图

规律应用 设问:根据大气温度垂直分布规律,你能给大气分层吗?怎么分? 合作完成下列表格:层序温度温度分布特点 培养学生“尝试分层,体验分类”的科学素养。

拓展运用 投影:神州五号运行轨道图设问:图中所示的远地点和近地点,分别处在大气层的哪一层? 学生思考、分析、回答问题。 培养学生分析问题和解决问题的能力。

投影:哈勃望远镜图片设问:哈勃望远镜机身为什么要“穿”一件银白色的“外衣”? 分析哈勃望远镜机身“穿”银白色“外衣”的原因

思维发散 展示投影:由图分析,你能获得哪些信息? 思维发散,思考从“大气分层”图中可获得的信息。 提升学生思维发散的品质。

小结并产生新问题 设问:1、通过本节课的学习,你最大的收获是什么?你还有需要解决的问题吗?2、根据你所掌握的知识或经验,你还有别的方法给大气分层吗? 分析、思考、小结, 让学生带着问题离开课堂,将学习过程延伸到课外。

对流层

平流层

-100 -50 0 50 温度/℃

外层

暖层

85

温度分布特点

大气层

0

55

12

高度/千米

中间层

PAGE

1

浙江省丽水市莲都区梅山中学 许雪娇

设计意图:

“以学生的发展为本”是新课程课堂教学的基本理念。课堂教学中,充分体现“以学生为主体、教师为主导、思维为主线、能力培养为重点”的教学策略,对于激发学生学习的兴趣、调动学生积极参与课堂教学活动、提升课堂教学的效率,都具有积极的意义。

课堂教学中体现学生的主体性,我们要关注学生参与课堂教学的六种状态,即情绪状态、注意状态、参与状态、交往状态、思维状态和生成状态,让学生以饱满的精神状态进课堂,在自主、合作、探究等学习过程中,建构知识、习得方法、体验过程、培养能力。

课堂教学中体现学生的主体性,我们要关注教学过程中学生的问题意识,从学生的生活经验出发,创设一定的问题情境,引导学生发现问题、分析和解决问题;给学生创设思维的空间,关注学生思维的深度和广度,培养学生良好的思维品质;在知识的形成过程中,我们要重视知识发生、发展过程的再现,“还原”获取知识的“自然途径”,模拟科学家研究的过程和方法,让学生通过积极的科学探究,习得知识、培养能力、学会科学研究的方法,获得积极的情感体验,学会学习;在学生运用知识解决问题的过程中,我们要重视学生获得结果的推理过程、思考性质、证据运用、假设形成等对学生发展至关重要的东西,强化学生对思维过程的重视,提升学生对思维乐趣的深刻体验,发展学生分析问题、解决问题的灵活性和创造性。

课堂教学中体现学生的主体性,要给学生的自主学习提供机会,为学生自主发展提供时间和空间的保证:

①时间保证:课堂上教师要有充分的时间让学生自主学习;

②机会保证:课堂上教师要确保每一位学生都能参与自主学习活动;

③空间保证:课堂上教师安排学生自主学习活动的内容要有开放性,要留给学生足够的思维和实践的空间,有利于学生创新精神的培养。

课堂教学中体现学生的主体性,要给学生的合作学习提供机会,初步养成与人交流、分享与协作的习惯,形成尊重别人劳动成果的意识。

我对浙江省义务教育课程标准实验教科书《科学》第三册第二章第一节的教学内容《大气层》第一课时的教学设计,就是基于以上教育教学的基本理念和基本要求,尽可能给学生提供参与课堂学习的机会。

开课时,利用动画引课,在浩瀚的宇宙空间中,有我们人类生活的地球,在地球周围包围着大气层,直奔课题《大气层》,从而引发学生学习的兴趣。

接着立即提出设问:“假如没有大气,地球将会变得怎样?”由于此时学生的知识应该是零碎的、不完整的,所以我有意安排了学生的第一次合作学习,意在①引发学生的思维发散,培养学生发散思维的能力;②通过四人小组的合作学习,完善学生对“大气与人类生产、生活关系非常密切”的认识。同时也培养了学生对“合作学习”的态度与情感。

当学生了解了“大气与人类生产、生活的关系”后,马上进入“你认为离地面越高,大气的温度是越高还是越低?为什么?”的猜测,通过“猜一猜”,让学生用已有的生活经验和生活体验,阐述自己对“大气温度与高度关系”的认识;“画一画”,可以使学生了解“高度——温度”坐标系的意义,为学生进一步学习“大气温度垂直分布的规律”做好铺垫。这样,不仅培养了学生的问题意识,同时也激发了学生思考、思辩的兴趣,培养了学生图文转换的能力。

学生学习“大气温度垂直分布的规律”时,我们安排了本节课的第二次合作学习。通过“读一读”(读大气温度垂直分布图),让学生说说“大气温度垂直分布的特点”;“议一议”,让学生根据“大气温度垂直分布的特点”给大气分层。这样设计,有利于提升学生阅读、分析和合作学习的能力。

学以致用、知行合一,是课堂教学的主要目标。在学生通过自己的学习得出了“大气温度垂直分布的规律”后,我们安排了规律的应用:①设问:神州五号绕地飞行过程中,如图示位置所处大气层的层次?②解释:哈勃望远镜机身为什么要“穿”一件银白色的“外衣”?这样的设计,有利于培养学生分析问题和解决问题的能力。达成“尝试分层,体验分类”的科学素养。

最后,安排学生阅读书本56页图2—3大气的分层,让学生再一次进行思维发散,“由图分析,你能获得哪些信息?”

课堂小结:

1、通过本节课的学习,你学到了什么?你还有需要解决的问题吗?

2、根据你所掌握的知识或经验,你还有别的方法给大气分层吗?

这样的小结,在总结回顾本节课学习内容的基础上,让学生带着问题离开教室,使学生学习的过程从课内延伸到课外,有利于培养学生良好的学习态度和学习习惯。

总之,课堂教学体现以学生为主体的的教学过程,应追求“真实的学习过程”和“科学的学习方式”,做到“知识与能力同步发展,认知与情感和谐发展”的教学目标,强调教学内容的开放性和教学过程生成性。教师要关注对学生学法的指导,传授学法,使学生能“自为研索,自求解决”。

教学目标:

知识与技能:

1、了解大气层的重要性;

2、了解大气温度垂直分布的特点;

3、掌握大气的垂直分布规律;

4、能用大气温度垂直分布特点给大气分层。

过程与方法:

1、尝试阅读、思考、猜想、讨论、交流的学习方法;

2、通过读图,能初步学会图文转换的能力;

3、学习并初步学会“尝试分层、体验分类”的科学方法。

情感、态度、价值观:

1、养成主动参与的学习态度,培养 “思维发散”的良好品质;

2、能在协作、对话、交流和互动的过程中学会合作;

3、养成学科学、爱科学、用科学的积极情感。

板书设计:

教学过程:

教学流程 教师活动 学生活动 设计意图

揭示课题——大气层 媒体播放动画:宇宙→地球→大气层白:在广阔无边的宇宙中,有我们人类生活的家园——地球,在它表面,“穿”着一件厚厚的外衣——大气层。 观看动画片,思考 引发学生学习兴趣

思维发散 设问:由大气你能想到什么?引发学生思考组织四人小组合作学习 四人小组合作学习组际间交流学习成果 引发学生思维发散,培养学生发散思维的能力。

设疑辩论 设问:你认为离地面越高,大气的温度也越高吗?为什么? 讲解坐标系所表示的意义,指导学生作图,引发学生对问题的更高层次的思考 猜一猜:离地面越高大气的温度越高还是越低 辩一辩:原因是什么呢?(学生辩论,用生产生活的经验大胆阐述自己的观点)画一画:将自己的观点(温度与高度的关系)画在坐标系中。 培养学生的问题意识,激发学生思考、思辩的兴趣,养成学生图文转换的能力。

探究规律 展示大气温度垂直分布图,引导学生讨论、分析得出大气温度垂直分布规律。 读一读:大气温度垂直分布图议一议:根据大气温度垂直分布的特点,得出大气温度垂直分布规律。 提升学生阅读、分析和合作学习的能力。

教学流程 教师活动 学生活动 设计意图

规律应用 设问:根据大气温度垂直分布规律,你能给大气分层吗?怎么分? 合作完成下列表格:层序温度温度分布特点 培养学生“尝试分层,体验分类”的科学素养。

拓展运用 投影:神州五号运行轨道图设问:图中所示的远地点和近地点,分别处在大气层的哪一层? 学生思考、分析、回答问题。 培养学生分析问题和解决问题的能力。

投影:哈勃望远镜图片设问:哈勃望远镜机身为什么要“穿”一件银白色的“外衣”? 分析哈勃望远镜机身“穿”银白色“外衣”的原因

思维发散 展示投影:由图分析,你能获得哪些信息? 思维发散,思考从“大气分层”图中可获得的信息。 提升学生思维发散的品质。

小结并产生新问题 设问:1、通过本节课的学习,你最大的收获是什么?你还有需要解决的问题吗?2、根据你所掌握的知识或经验,你还有别的方法给大气分层吗? 分析、思考、小结, 让学生带着问题离开课堂,将学习过程延伸到课外。

对流层

平流层

-100 -50 0 50 温度/℃

外层

暖层

85

温度分布特点

大气层

0

55

12

高度/千米

中间层

PAGE

1

同课章节目录

- 第1章 水和水的溶液

- 第1节 地球上的水

- 第2节 水的组成

- 第3节 水的浮力

- 第4节 物质在水中的分散状况

- 第5节 物质的溶解

- 第6节 物质的分离

- 第7节 水资源的利用、开发和保护

- 第2章 天气与气候

- 第1节 大气层

- 第2节 气温

- 第3节 大气的压强

- 第4节 风和降水

- 第5节 天气预报

- 第6节 气候和影响气候的因素

- 第7节 我国的气候特征与主要气象灾害

- 第3章 生命活动的调节

- 第1节 植物生命活动的调节

- 第2节 人体的激素调节

- 第3节 神经调节

- 第4节 动物的行为

- 第5节 体温的控制

- 第4章 电路探秘

- 第1节 电荷与电流

- 第2节 电流的测量

- 第3节 物质的导电性与电阻

- 第4节 变阻器

- 第5节 电压的测量

- 第6节 电流与电压、电阻的关系

- 第7节 电路分析与应用

- 研究性学习课题

- 一 测定本地区的“酸雨”情况及分析原因

- 二 太阳黑子活动与本地区降水的关系

- 三 训练小动物建立某种条件反射

- 四 调查在自然界或生命活动中的电现象