第2课 故都的秋 教案

图片预览

文档简介

科目

语文

年级

高一

班级

时间

年 月 日

课题

故都的秋

教学目标

1、引导同学通过作者故都所特有的秋景的描写体味故都的秋的清、净、悲凉,领悟作者的内心深处的悲凉,并感受作者对故都的眷恋与挚爱。

2、联系文中所写的五幅秋景图,了解文章“景”与“情”和谐统一的写作特点,进一步掌握散文“形”与“神”的关系。

教材分析

1、本课定位:散文鉴赏。

2、采用各种方式调动同学课前认真阅读。

教 学 过 程

一、导语

大千世界,山川草木本无情,但是,由于文人墨客睹物思人,寓情于景,于是,便“感时花溅泪,狠别鸟惊心”,于是便产生“晓来谁染霜林醉,总是离人泪”的凄美。这种情景交融、物我和一是许多散文大家追求的意境,不少散文正是达到了极致而脍炙人口,广为流传。今天我们来赏析这样一篇美文《故都的秋》。

二、作者简介、写作背景

郁达夫,浙江富阳人,现代著名小说家,散文家。本文写于1934年,当时我国正处于内忧外患的年代:日本侵略者长驱直入,国土沦丧;国民党反动派消极抗日,积极反共,剿杀共产党人和爱国人士,这一切在作者内心投下了忧虑和落寞的阴影。由于受到白色恐怖的威胁,郁达夫离开上海,避居杭州,过着游山玩水的隐逸生活。这期间,作者写了大量寄情山水、排遣郁闷的散文,《故都的秋》便是1934年郁达夫从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的秋“味”后,写下的一篇优美的散文。

三、阅读散文,离不开这五个方面 :把握情感、探究情缘、整理情物、挖掘情言、鉴赏情艺。

四、整体把握

范读课文

要求学生思考:1、本文写故都的秋,是紧扣住什么来写的。

2、理清结构。

明确:1、本文是紧扣“清”、“静”和“悲凉”来写的。

问:故都秋的“清、静、悲凉”表现在作者笔下的那些人事景物上呢?速读课文,找出相应的段落,并概括出5个画面的内容。

明确

(1) 院中的晨景

(2.)槐树的落蕊

(3) 秋蝉的残声

(4) 秋雨话秋凉

(5) 秋树的奇景

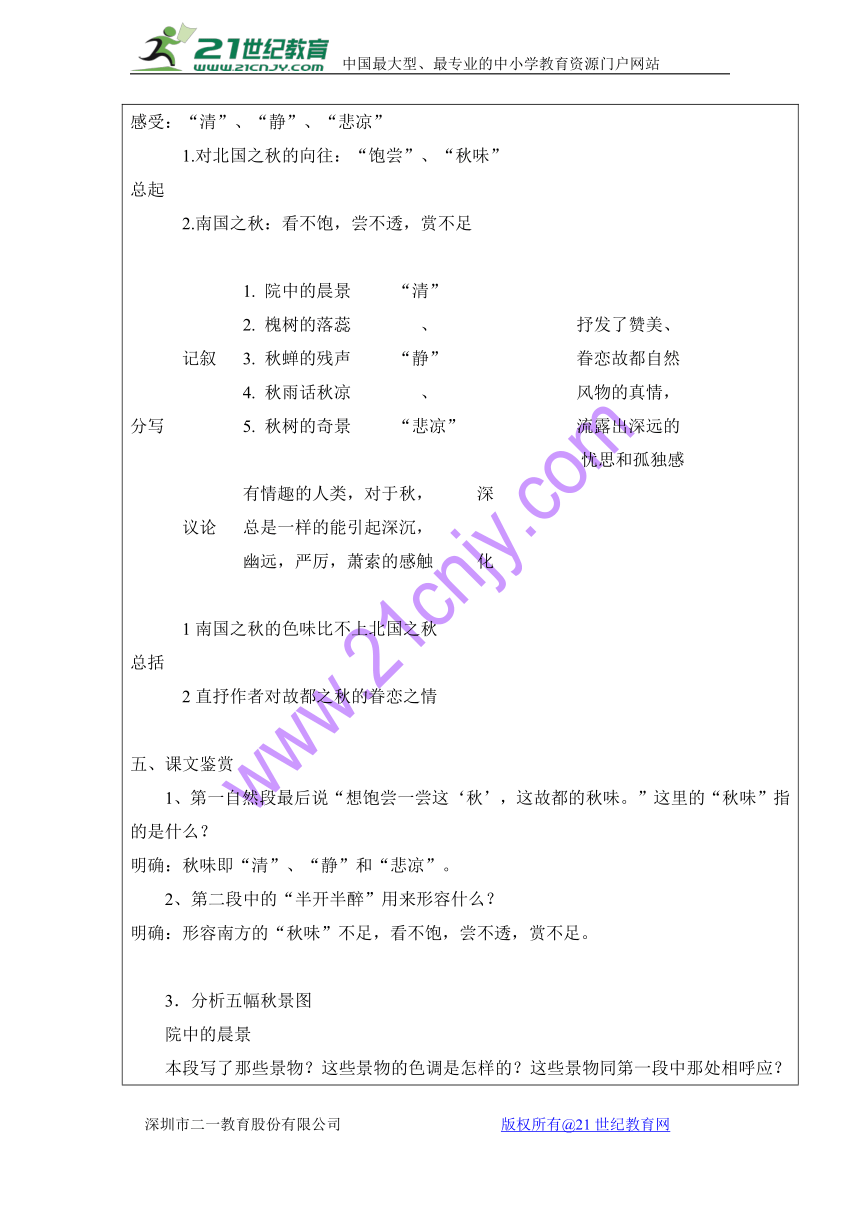

2、结构(投影)

感受:“清”、“静”、“悲凉”

1.对北国之秋的向往:“饱尝”、“秋味”

总起

2.南国之秋:看不饱,尝不透,赏不足

1. 院中的晨景 “清”

2. 槐树的落蕊 、 抒发了赞美、

记叙 3. 秋蝉的残声 “静” 眷恋故都自然

4. 秋雨话秋凉 、 风物的真情,

分写 5. 秋树的奇景 “悲凉” 流露出深远的

忧思和孤独感

有情趣的人类,对于秋, 深

议论 总是一样的能引起深沉,

幽远,严厉,萧索的感触 化

1南国之秋的色味比不上北国之秋

总括

2直抒作者对故都之秋的眷恋之情

五、课文鉴赏

1、第一自然段最后说“想饱尝一尝这‘秋’,这故都的秋味。”这里的“秋味”指的是什么?

明确:秋味即“清”、“静”和“悲凉”。

2、第二段中的“半开半醉”用来形容什么?

明确:形容南方的“秋味”不足,看不饱,尝不透,赏不足。

3.分析五幅秋景图

院中的晨景

本段写了那些景物?这些景物的色调是怎样的?这些景物同第一段中那处相呼应?表现了作者怎样的心情?体会本段是怎样将自然界的“客观色彩”---故都的秋色,与作家内心的“主观色彩”---个人的心情,自然地融化在一起的?

具体物象:破屋 浓茶 小院 碧天 鸽声 漏光 残垣 蓝朵 秋草

作者欣赏的景物的特点:

天色——很高很高的碧绿的 ,给人一种明净高爽,天无纤尘之感,写出了“清”。 鸽声——青天下驯鸽的飞声 , 写出了“静”。 日光——一丝一丝漏下来的, 阳光本是给人温暖和希望的,作者却让它多了几分冷落与萧条。

牵牛花——蓝朵 , 欣赏的是冷色调。

秋草——几根疏疏落落的尖细且长的 ,感受到生命的衰竭与凄凉。 还有作者赏秋的背景——破屋 残垣 小院

明确:本段所写的都是生活中常见的自然风物。碧绿的天色是这幅画面的背景,地上有牵牛花的蓝朵,青天下时而飞过一两只驯鸽,院中的人,泡一碗浓茶,向院子一坐,耳边不时传来驯鸽的飞声。静中有动,绘声绘色,自然界的“客观色彩”,故都之秋的质朴的美完全融合在画面之中。但是,画面上也笼上了一层作家内心的主观感彩。“驯鸽的飞声”更能反衬出秋天清晨的寂静。“一椽破屋”“在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意”作者视觉中的牵牛花是蓝色的,他顺势发出了一句议论:“牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下”这是点睛之笔,画面中这些景物都是青蓝灰白等冷色,与作者笔下“清”、“静”、“悲凉”的秋色是极其和谐的。“一切景语皆情语也”可见作家内心的孤独、冷静与淡淡的悲凉。这幅画面中的一切无不紧扣“清”、“静”和“悲凉”来写,秋中有情的眷恋,情中有秋的落寞。

本段将自然界的“客观色彩”---故都的秋色,与作家内心的“主观色彩”---个人的心情,自然地融化在一起,“情”与“景”达到完善的交融与统一。

这里,作者让我们看到的是故都小院秋的实景。

教师追问:作者在这里是单纯为了写景吗?

景语皆情语,在清、静、悲凉的景后是一颗清、静、悲凉的心。

——以情选景,情景交融,景语皆情语。

“在南方每年到了秋天,总要想起……”其中“每、总”让我们感受到什么?

——作者对故都的眷恋。

在故都,火一般的香山红叶,明镜似的昆明湖水,何尝不能映照出“秋”的倩影?”文章第三段开头,作者写“陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。”这些名胜之秋只寥寥数语,为什么写普通院落,市井之秋却不惜笔墨呢?

明确:名胜之秋是历来文人吟咏的对象,难以表现新意。而且著名景点游人云集,难以表现作者所追求的“清”、“静”,笼罩着淡淡的“悲凉”的意境和感情。而最主要的是,作者凭其敏锐的观察力,从人们熟悉的常景中挖掘出其中存在的特殊意味。使人深切地感受到秋意之于北京,果真是无处不在的。他的色与味来得特别浓,意境与姿态来得特别深沉动人。

槐树的落蕊

请一同学朗读槐树落蕊一段,其他同学把体现秋的清、静、悲凉的句子找出来。 同学回答,明确:

清:扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻又觉得清闲。

静:像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

悲凉:潜意识下并且还觉得有点落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

品味这段话,也是作者触景生情的产物。请一同学朗读,体味这其中的情。请同学谈自己的体会

教师明确:这时的他,早已成为知名文人,正直的他曾多次遭到当局的通缉,人至中年的他“以没有一个归宿为可虑”,1932年1月4日他写了幅对联:“岂有文章传海内,欲将沉醉换悲凉。”33年的去杭州,天真地想图个消闲自在,圆个名士梦。由此,我们可以感受到年近不惑的他对人生的领悟——悲凉、落寞。但作为爱国的知识分子,他的那份追求并没有泯灭,对脚下泥土的热爱并没有削减。

由落蕊而自己而时局,一种隐含的忧虑便油然而生,但又不便直说,于是,只好借“一叶知秋”的成语来曲折的加以表达。——以景显情,情景交融 ,情语见景语 。

秋蝉的残声

特点:残声 处处有

抓住衰弱的残声,啼、嘶的表现力;故都的蝉声处处有。

与蝉有关的成语:噤若寒蝉

咏蝉诗: “露重飞难进,风多响易沉。”

“月落乌啼霜满天”“杜鹃啼血猿哀鸣”

“未长成的蝉的地下生活,大概是四年。以后,在阳光中的歌唱只有五星期。

四年黑暗中的苦工,一个月阳光下的享乐,这就是蝉的生活。我们不应当讨厌它那喧嚣的歌声,因为它掘土四年,现在才能够穿起漂亮的衣服,长起可与飞鸟匹敌的翅膀,沐浴在温暖的阳光中。什么样的钹声能响亮到足以歌颂它那得来不易的刹那欢愉呢?”(选自法布尔《昆虫记》)

秋蝉的残声能表现“悲凉”的特点,但本段与南方对比写蝉声之普遍的用意何在?

明确:其实,这也是一幅秋声图,借助于蝉这个具体的物象写秋声。是为了说明故都秋味十足、普遍,与开头所写的南国之秋不能令人满足相呼应。

秋雨话秋凉

本段如何表现北方的秋雨,比南方下得奇,下得有味,下得更像样?

奇---来去突然

南方的雨没完没了;北方是天阴风来雨下,雨过云卷天晴;

有味---人们的问答

人的穿着,人的背景,人的动作,人的神态,人的语调。感悟到的是一种悲凉。

像样---息列索落

有风有雨声。

秋树的奇景

本段写枣树,从颜色看,偏暖,与“冷色反映冷清心情”的一般说法不同。这段是否游离于主题之外?其存在的理由是什么?

明确:作者是忠实描绘秋景,“故都的秋”并没有因为作家主观感情的强化而受到扭曲、变形,失却了它固有的特征”。北方的果树,到秋来,也是一种奇景。可见,这也是故都的秋与南国之秋的区别,是故都的秋特有的景象。

文中写到“等枣树叶落,枣子红完,西北风就要起来了。北方便是尘沙灰土的世界”可见作者在这里用枣树区别开秋、冬,更能强调出秋之可贵。

4、在描绘了五幅秋景图后,有一大段议论,这段议论的作用是什么?

明确:从记叙到议论,是由“”到“神”的一个深化的过程。在记叙的基础上,从理喻的角度,进一步赞颂秋,赞颂北国之秋。使全文增加了理趣,不仅增强了文采,而且使文章含义更加隽永,耐人寻味。

5、作者为什么在文中多次写到南国之秋呢?

明确:写南国的秋,是为了南北对比,以“南”衬“北”。作者以南国之秋的“淡”来衬北国之秋的“浓”,以秋的深味在南方“尝不透”,来同非要在北方“才感受得到底”作对比,这样,南北对比、衬托,突出故都的秋感人至深。

六、总结写作特点

苏轼赞王维说,摩诘诗中有画,画中有诗;郁达夫评朱自清说,朱自清散文如诗,读过郁达夫的《故都的秋》大家有什么感觉

——如诗如画 。我们正是在这情景交融中,感受着如诗如画的境界美

幅幅画面让我们感受故都的秋清、净、悲凉,是否感到凄凄惨惨,目不忍视?

——不是,字里行间洋溢着对故都的热爱。

提问:故都秋景丰富多彩,为什么选取上述秋景来写?从客观与主观两方面来分析。

客观——秋天景物的自然色彩。

主观——1)社会环境的黑暗。

2)个人气质的抑郁善感。文人见落花而伤春,流水而感时。他需要这样的景物来排遣、净化内心的忧郁烦闷,把复杂微妙而又难言的情怀寄寓秀丽的幽邃的自然景物之中,委婉而又曲折的表达出来。

3)在杭州期间,郁达夫提倡静的文学,写的也多是“静如止水似的遁世文学”。

就这样,作者以情选景,以景显情,情景交融,浑然一体。

情、景、理达到了完美的统一,感受到作者丰厚的文化底蕴,疏朗不羁,挥洒自如的美。

七、 小结

“一粒沙中见世界,半瓣花上说人情”,这里,作者为我们选取故都的实景,在一椽破屋、一方小院中看漏光、秋草、蓝朵,听驯鸽的飞声,还有瓣瓣落蕊、声声蝉鸣、层层秋雨、枚枚秋果,把我们带到旧北京的寻常巷陌,体味秋的清、净、悲凉,在这字里行间感受到的是作者的真情,即对故都秋的挚爱,也有内心深处的悲凉。

作者曾说:“要把情感渗入到景物描绘中去,使读者几乎不能辨出这美丽的自然是不是多情善感的主人公的身体的一部分。”在这里情中有秋的落寞,秋中有情的眷恋,情景交融,浑然一体。

教

学

后

记