第19课 北魏政治和北方民族大交融 课件

图片预览

文档简介

课件60张PPT。第十九课

北魏政治和北方民族大交融第十九课

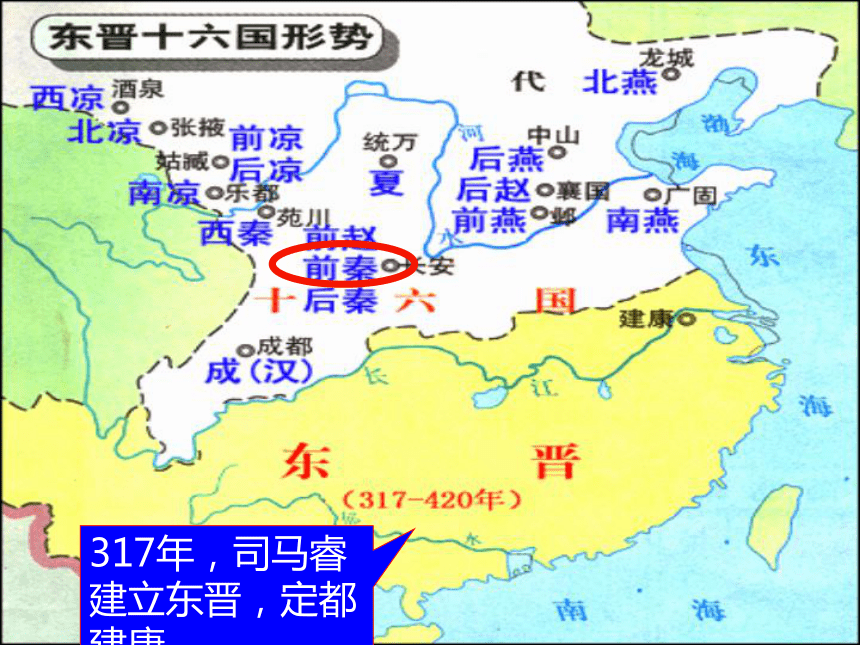

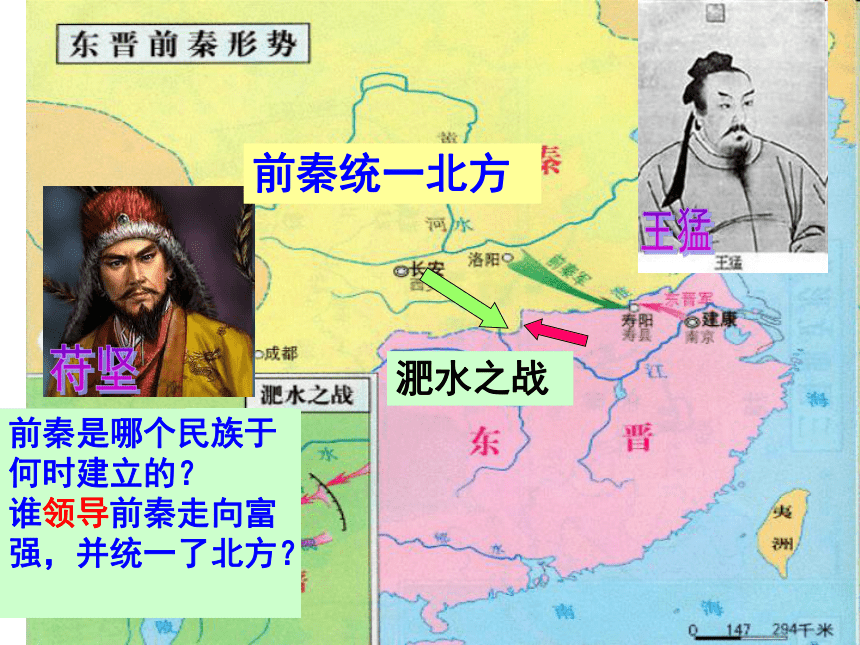

北魏政治和北方民族大交融 不同思想、不同民族、不同文化的交往、交流和融合。317年,司马睿建立东晋,定都建康。淝水之战前秦统一北方前秦是哪个民族于何时建立的?

谁领导前秦走向富强,并统一了北方?

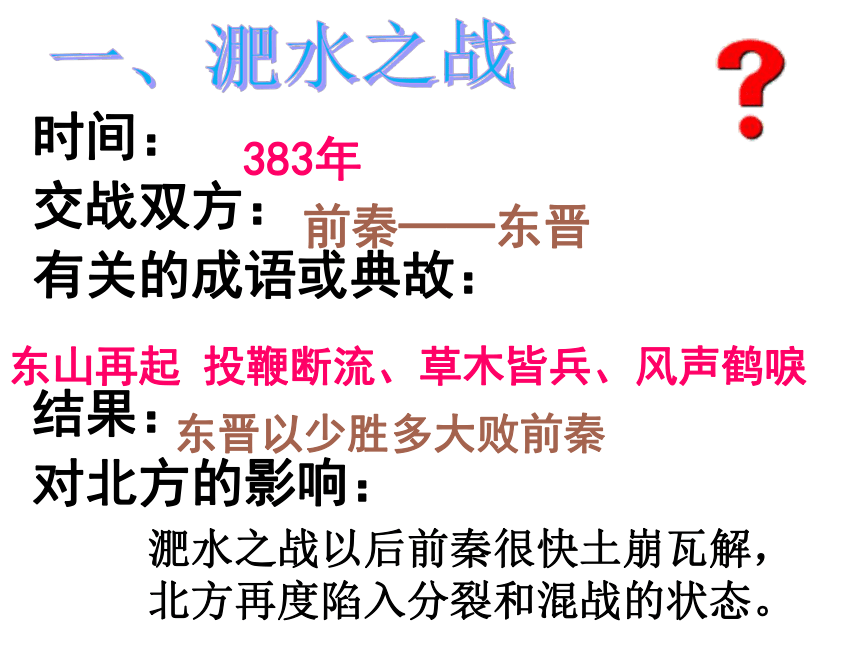

时间:

交战双方:

有关的成语或典故:

结果:

对北方的影响:淝水之战以后前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。383年前秦──东晋东山再起 投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳东晋以少胜多大败前秦一、淝水之战淝水之战同在此以前历史上哪几次战争相似?巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战史海冲浪:想一想 淝水之战前,苻坚踌躇满志,拥兵80万,而东晋仅8万,这十比一的兵力,应该是一边倒,但前秦却兵败如山倒,没能统一江南,这是为什么呢? 决定战争胜负的关键并不在于兵力的多寡,而在于人心的向背、战术的得当等等。二、北魏孝文帝改革

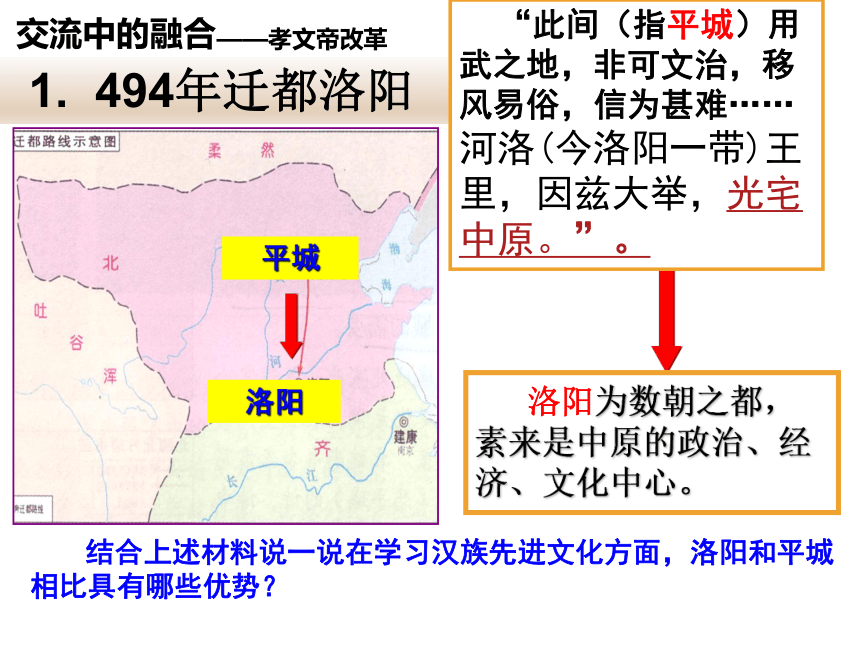

1、北魏的建立:4世纪后期439年 平城(今山西大同)鲜卑族2、北魏统一北方:3孝文帝为什么要实行改革?为了巩固统治,学习汉族的先进文化孝文帝为什么要实行改革?为了巩固统治,学习汉族的先进文化他改革采取了哪些措施?平城洛阳 1. 494年迁都洛阳 洛阳为数朝之都,素来是中原的政治、经济、文化中心。 “此间(指平城)用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难……河洛(今洛阳一带)王 里,因兹大举,光宅中原。”。 结合上述材料说一说在学习汉族先进文化方面,洛阳和平城相比具有哪些优势?交流中的融合——孝文帝改革据西晋的一些史料记载,内迁的少数民族主动认同中原文化的历史和文化,如鲜卑说自己是黄帝之子的后裔,匈奴的铁弗部自称是大禹的后代。议一议,这些少数民族认为自己与汉族同族同宗说明了什么?为了证明统治地位的正统性与合法性,便于加强对中原地区进行有效的统治。平城的不利因素北魏都城平城,那里出产的粮食不能满

足都城众多人口的需要平城位置偏北不利于对中原地区的统治

和学习汉族先进文化

494年北魏迁都洛阳孝文帝为什么要迁都,迁都后产生了什么影响?请思考原因影响为了加强对北方的控制,

巩固统治,便于学习和

接受汉族先进文化。

洛阳获得发展和繁荣为孝文帝进一步实行改革创造了条件孝 文 帝 迁 都官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。以汉服代替鲜卑服。改鲜卑姓为汉姓,拓跋改为元。鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻。采用两汉、曹魏的官制、法律等。北魏孝文帝的改革还有措施有哪些?找一找:语言:服饰:姓氏:婚姻:政治: 2.汉化措施 “今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——《资治通鉴》官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语实战演练交流中的融合——孝文帝改革 以汉服代替鲜卑服北魏文官俑交流中的融合——孝文帝改革魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。魏主是谁?材料体现了哪条改革措施?孝文帝,改汉姓改鲜卑姓为汉姓交流中的融合——孝文帝改革鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻 孝文帝选择中原汉族贵族女子为妃,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。交流中的融合——孝文帝改革缩句游戏 你能将孝文帝迁都后的改革措施浓缩一下吗?看谁缩减得最好最妙?(要求用三个字来概括,中间一个字用“汉”字)说汉语 穿汉服 改汉姓 联汉姻 用汉制 孝文帝改革起到了什么作用?动脑筋南朝官员陈庆之出使北方,目睹了洛阳的风貌,感慨地说:以前以为长江以北都是落后的“异族”风气,现在才知道中原地区礼仪兴盛,人才济济,难以言传。促进了民族交融,也增强了北魏的实力。 野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。

——《马克思恩格斯选集》 北方少数民族学习汉族经济政治制度和文化的一场封建化的过程。4、改革的性质和认识性质:认识:1、先进必然战胜落后。

2、民族融合与孝文帝改革互为因果关系。

3、改革必须符合历史发展的潮流。 今天,在我们的56个民族中,已经没有了鲜卑族。有人认为这是由于当年孝文帝推行汉化政策,使得鲜卑族慢慢消失,所以孝文帝的改革不值得肯定。

你同意这个观点吗?说说你的理由各抒己见不同意。理由:孝文帝改革促进了民族融合,推动了社会的进步! 交流中的融合——孝文帝改革 评价:北魏孝文帝是我国历史上杰出的少数民族改革家。他顺应历史潮流,不顾守旧势力的反对,坚持改革,促进民族融合,促进了社会发展。北魏孝文帝是我国历史上一位杰出的封建帝王,是一位有胆识的改革家。 我们应该怎样评价北魏孝文帝?黄河流域(中原地区)民族交融是时代的主流!北方少数民族墓室壁画《采桑图》 在生产方式上,少数民族学习汉族的农业技艺,成为农业居民。穿裤褶服的南朝乐队北魏骑兵俑 就座方式: “席地而坐” 胡床 蒸馍与烙饼原是少数民族的食物,魏晋时在中原却很风行。汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画 汉人胡食 胡人汉服汉人胡服民族融合民族融合的表现 根据上述图片及其所学,请你谈谈对魏晋时期民族关系的理解? 这一时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但总体上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于缓和。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。北魏陶俑在民族心理上,随着经济、文化的交流与融汇,思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少 北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的动力,进一步丰富了中华民族的物质文明和精神文化,并为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

北方地区的民族交融有什么影响?西魏 北周北朝政权更迭表

534年,高欢建立东魏政权,定都邺(yè 今河南安阳北)。535年,宇文泰建立西魏政权,定都长安。550年,高欢之子高洋废东魏,建立北齐。557年,宇文泰之子宇文觉废西魏,建立北周。北周灭北齐,统一北方。东魏 北齐北魏(534~550年) (550~577年)(535~557年) (557~581年)(439~534年)1.东汉、魏晋时期,我国北部和西部少数民族不断内迁。其中建立前秦政权的是( )

A.羌族?? B. 匈奴

C.氐族?? D.羯族

2.淝水之战的交战双方分别是( )

A.东晋——前秦 B.西晋——东晋

C.前秦——西晋 D.前秦——北魏

3.许多的成语故事都有它的历史渊源。下列与淝水之战这一历史事件有渊源关系的成语典故是( )

①破釜沉舟 ②四面楚歌 ③草木皆兵 ④ 风声鹤唳

A.①③ B.②③ C.①④ D.③④ 课后检测CAD4.一位西域商人到北魏都城洛阳后,不可能看到的现象是( )

A.宫殿巍峨屋宇华丽

B.佛教寺院数以千计

C.市场汇集四方商人

D.满街都是说鲜卑语的汉族人

5.移风易俗是北魏孝文帝改革的特点,下列措施符合这一特点的是( )

①采用汉姓②穿汉服③学习少数民族语言④同汉人通婚

A. ①②③ B. ②③④

C. ①②④ D. ①③④

6.关于北魏孝文帝改革的影响,表述正确的是( )

A.实现黄河流域的统一 B.为统一全国作好准备 C.促进民族融合 D.抑制佛教发展DCC小明同学为某单元设计了如图所示的示意图,

请你根据所学知识判断该单元的主题是

A.中华文明的起源B.国家的产生和社会变革

C.政权分立与民族交融 D.繁荣与开放的社会3.下列关于淝水之战后的表述,不正确的是( )

A.北方少数民族继续内迁

B.前秦统一了黄河流域

C.北方地区重新陷入割据混战的状态

D.东晋在南方取得暂时稳定B

4.南北朝时期,我国北方少数民族中通过汉化推动社会进步,影响最大的是( )

A.鲜卑族 B.匈奴族 C.羯族 D.氐族A5.如下图所示,公元5世纪末北魏孝文帝力排众议,迁都于( )D6.观察右图“身穿汉族服装的鲜卑贵族形象”。出现这一现象的主要原因是( )

A.北方少数民族内迁

B.穿汉服显示贵族身份

C.北魏统一黄河流域

D.孝文帝推行汉化政策 D

7.南北朝时期我国各民族出现大交融趋势,其最为生动的事例包括( )

①“胡人汉服”“汉人胡食” ②汉族人民学习西北民族的乐器、歌舞 ③胡床、椅子、方凳传入内地

A.①② B.②③

C.①③ D.①②③D8.下列图片是嘉峪关出土的魏晋墓砖画,它所反映的历史现象是( )AA.民族交融 B.江南开发

C.中外交往 D.政权分立9.淝水之战是中国古代又一次以少胜多的战役。前秦皇帝苻坚号称自己有百万大军,最后却不敌东晋的八万大军。下列对淝水之战中前秦失败原因的表述不正确的是( )

A.前秦进军的战线过长,力量分散

B.苻坚骄傲自满,指挥失误

C.东晋团结一致,英勇应战

D.游牧民族不习水战D10.扫一扫某历史词条二维码,结果出现“迁都洛阳、汉化政策、民族交融”等内容。这一历史词条应是(

A.周平王迁都洛邑 B.楚庄王问鼎中原

C.北魏孝文帝改革 D.汉武帝颁布“推恩令”

11.在我国古代“民族交融”一词最本质的含义是(

A.迁移、杂居、互相通婚

B.统治者推行汉化政策

C.各民族互相学习、补短扬长、共同发展

D.各族人民争夺统治权的斗争CC12.阅读下列材料,回答问题。

材料一 魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用开之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书》

(1)材料一中的“魏主”是谁?他决定将都城迁到哪里?

北魏孝文帝。洛阳。

(2)结合材料一及所学知识,你认为迁都的原因是什么?

为了加强对北方的控制,巩固统治,便于学习和接受汉族先进文化。

材料二 迁都后,孝文帝开始了全面“汉化”这个大工程。整个鲜卑民族就这样变成了汉族的一部分,成为北方汉族的一个重要来源,对中原文明的繁荣和兴盛,起到了十分重要的作用。直到后来的隋唐盛世,也是以这些汉化的鲜卑人以及融入了鲜卑血统的汉人为主导而形成的。

(3)材料二中“全面汉化”这个大工程包含哪些内容?用一句话总结孝文帝改革的历史作用。

规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻。作用:促进了民族交融。(4)他的改革给了你什么感想和启示?我们从他身上又能学习到哪些优秀品质?请你用一句话来评价孝文帝。

感想和启示:改革多少会受到旧势力的阻碍,但我们要坚持改革并用正确的策略来实现改革的目的。优秀品质:富于改革、学习先进文化的精神和冲破旧思想束缚的勇气;还有敢于创新的精神。评价:我国古代著名的少数民族改革家。(言之有理即可)13.(2017·山东青岛)黄仁宇在《中国大历史》中写道:“公元383年,这流亡政府的弱势军队出人意外地打败了前秦领袖苻坚所统率的绝对优势的北方联军。”这个“流亡政府”是( )

A.东汉 B.西晋

C.东晋 D.北魏C14.(2016·广东揭阳)孝文帝为了便于学习和接受汉族先进文化,他要求南迁的鲜卑人一律穿汉服、学汉语、改汉姓、与汉人通婚。他的目的是( )

A.恢复北方生产

B.巩固鲜卑贵族对黄河流域人民的统治

C.加速和促进北方民族的封建化过程

D.接受汉族的先进文化B材料一 (管仲提出)“相地而衰征(按照土质好坏、产量高低来确定赋税征收额),则民不移(迁移)……无夺民时(不要侵占生产的时间),则百姓富。”

(1)依据材料概括改革内容,(2分)结合所学分析其历史作用。(勿照搬原文,4分)

内容:按照土地贫瘠征税;减轻徭役,增加农业生产时间。(任意一点给2分)

作用:增加政府和人民收入;安居乐业;发展农业生产;(任意一点2分)

使齐国的经济军事实力大为提高;为齐桓公称霸奠定了物质基础

材料二 戮力(尽力)本业,耕织致粟帛多者复

其身(免除徭役)。事末利(经商)及怠而贫者,

举以为收孥(没收其妻子为官奴婢)。??? ???????????????????????????????????

——《史记?商君列传》

(商鞅使其)务本于内,而使秦人应敌于外。

故废井田,制阡陌,任其所耕,不限多少。

数年之间,国富兵强,天下无敌。

??2)材料二反映了商鞅变法的哪些措施??????????????????????? ??????????????

并结合所学分析其历史作用。

奖励耕织,生产粮食布帛多的可免除徭役

;废除井田制,允许土地自由买卖;重农抑商。 促进经济发展;秦国力大增;提高军队战斗力;一跃成为最强盛的诸侯国;为以后秦统一全国奠定基础。(魏主)去夷即华,易姓建都,遂(于是)定天下之乱,然后修礼乐,兴制度而文之。

(3)据材料,魏主是谁?(2分)除材料外,还有哪些“去夷即华”的措施?(3分)

(4)上述改革促进社会转型的有:

商鞅变法;孝文帝改革

上述改革没有改变社会性质的有: 管仲改革 综合以上三则材料,谈谈你对改革的看法。改革是人类社会向前发展的不竭动力。

改革是强国之路,改革是治国之本。

北魏政治和北方民族大交融第十九课

北魏政治和北方民族大交融 不同思想、不同民族、不同文化的交往、交流和融合。317年,司马睿建立东晋,定都建康。淝水之战前秦统一北方前秦是哪个民族于何时建立的?

谁领导前秦走向富强,并统一了北方?

时间:

交战双方:

有关的成语或典故:

结果:

对北方的影响:淝水之战以后前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。383年前秦──东晋东山再起 投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳东晋以少胜多大败前秦一、淝水之战淝水之战同在此以前历史上哪几次战争相似?巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战史海冲浪:想一想 淝水之战前,苻坚踌躇满志,拥兵80万,而东晋仅8万,这十比一的兵力,应该是一边倒,但前秦却兵败如山倒,没能统一江南,这是为什么呢? 决定战争胜负的关键并不在于兵力的多寡,而在于人心的向背、战术的得当等等。二、北魏孝文帝改革

1、北魏的建立:4世纪后期439年 平城(今山西大同)鲜卑族2、北魏统一北方:3孝文帝为什么要实行改革?为了巩固统治,学习汉族的先进文化孝文帝为什么要实行改革?为了巩固统治,学习汉族的先进文化他改革采取了哪些措施?平城洛阳 1. 494年迁都洛阳 洛阳为数朝之都,素来是中原的政治、经济、文化中心。 “此间(指平城)用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难……河洛(今洛阳一带)王 里,因兹大举,光宅中原。”。 结合上述材料说一说在学习汉族先进文化方面,洛阳和平城相比具有哪些优势?交流中的融合——孝文帝改革据西晋的一些史料记载,内迁的少数民族主动认同中原文化的历史和文化,如鲜卑说自己是黄帝之子的后裔,匈奴的铁弗部自称是大禹的后代。议一议,这些少数民族认为自己与汉族同族同宗说明了什么?为了证明统治地位的正统性与合法性,便于加强对中原地区进行有效的统治。平城的不利因素北魏都城平城,那里出产的粮食不能满

足都城众多人口的需要平城位置偏北不利于对中原地区的统治

和学习汉族先进文化

494年北魏迁都洛阳孝文帝为什么要迁都,迁都后产生了什么影响?请思考原因影响为了加强对北方的控制,

巩固统治,便于学习和

接受汉族先进文化。

洛阳获得发展和繁荣为孝文帝进一步实行改革创造了条件孝 文 帝 迁 都官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。以汉服代替鲜卑服。改鲜卑姓为汉姓,拓跋改为元。鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻。采用两汉、曹魏的官制、法律等。北魏孝文帝的改革还有措施有哪些?找一找:语言:服饰:姓氏:婚姻:政治: 2.汉化措施 “今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——《资治通鉴》官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语实战演练交流中的融合——孝文帝改革 以汉服代替鲜卑服北魏文官俑交流中的融合——孝文帝改革魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。魏主是谁?材料体现了哪条改革措施?孝文帝,改汉姓改鲜卑姓为汉姓交流中的融合——孝文帝改革鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻 孝文帝选择中原汉族贵族女子为妃,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。交流中的融合——孝文帝改革缩句游戏 你能将孝文帝迁都后的改革措施浓缩一下吗?看谁缩减得最好最妙?(要求用三个字来概括,中间一个字用“汉”字)说汉语 穿汉服 改汉姓 联汉姻 用汉制 孝文帝改革起到了什么作用?动脑筋南朝官员陈庆之出使北方,目睹了洛阳的风貌,感慨地说:以前以为长江以北都是落后的“异族”风气,现在才知道中原地区礼仪兴盛,人才济济,难以言传。促进了民族交融,也增强了北魏的实力。 野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。

——《马克思恩格斯选集》 北方少数民族学习汉族经济政治制度和文化的一场封建化的过程。4、改革的性质和认识性质:认识:1、先进必然战胜落后。

2、民族融合与孝文帝改革互为因果关系。

3、改革必须符合历史发展的潮流。 今天,在我们的56个民族中,已经没有了鲜卑族。有人认为这是由于当年孝文帝推行汉化政策,使得鲜卑族慢慢消失,所以孝文帝的改革不值得肯定。

你同意这个观点吗?说说你的理由各抒己见不同意。理由:孝文帝改革促进了民族融合,推动了社会的进步! 交流中的融合——孝文帝改革 评价:北魏孝文帝是我国历史上杰出的少数民族改革家。他顺应历史潮流,不顾守旧势力的反对,坚持改革,促进民族融合,促进了社会发展。北魏孝文帝是我国历史上一位杰出的封建帝王,是一位有胆识的改革家。 我们应该怎样评价北魏孝文帝?黄河流域(中原地区)民族交融是时代的主流!北方少数民族墓室壁画《采桑图》 在生产方式上,少数民族学习汉族的农业技艺,成为农业居民。穿裤褶服的南朝乐队北魏骑兵俑 就座方式: “席地而坐” 胡床 蒸馍与烙饼原是少数民族的食物,魏晋时在中原却很风行。汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画 汉人胡食 胡人汉服汉人胡服民族融合民族融合的表现 根据上述图片及其所学,请你谈谈对魏晋时期民族关系的理解? 这一时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但总体上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于缓和。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。北魏陶俑在民族心理上,随着经济、文化的交流与融汇,思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少 北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的动力,进一步丰富了中华民族的物质文明和精神文化,并为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

北方地区的民族交融有什么影响?西魏 北周北朝政权更迭表

534年,高欢建立东魏政权,定都邺(yè 今河南安阳北)。535年,宇文泰建立西魏政权,定都长安。550年,高欢之子高洋废东魏,建立北齐。557年,宇文泰之子宇文觉废西魏,建立北周。北周灭北齐,统一北方。东魏 北齐北魏(534~550年) (550~577年)(535~557年) (557~581年)(439~534年)1.东汉、魏晋时期,我国北部和西部少数民族不断内迁。其中建立前秦政权的是( )

A.羌族?? B. 匈奴

C.氐族?? D.羯族

2.淝水之战的交战双方分别是( )

A.东晋——前秦 B.西晋——东晋

C.前秦——西晋 D.前秦——北魏

3.许多的成语故事都有它的历史渊源。下列与淝水之战这一历史事件有渊源关系的成语典故是( )

①破釜沉舟 ②四面楚歌 ③草木皆兵 ④ 风声鹤唳

A.①③ B.②③ C.①④ D.③④ 课后检测CAD4.一位西域商人到北魏都城洛阳后,不可能看到的现象是( )

A.宫殿巍峨屋宇华丽

B.佛教寺院数以千计

C.市场汇集四方商人

D.满街都是说鲜卑语的汉族人

5.移风易俗是北魏孝文帝改革的特点,下列措施符合这一特点的是( )

①采用汉姓②穿汉服③学习少数民族语言④同汉人通婚

A. ①②③ B. ②③④

C. ①②④ D. ①③④

6.关于北魏孝文帝改革的影响,表述正确的是( )

A.实现黄河流域的统一 B.为统一全国作好准备 C.促进民族融合 D.抑制佛教发展DCC小明同学为某单元设计了如图所示的示意图,

请你根据所学知识判断该单元的主题是

A.中华文明的起源B.国家的产生和社会变革

C.政权分立与民族交融 D.繁荣与开放的社会3.下列关于淝水之战后的表述,不正确的是( )

A.北方少数民族继续内迁

B.前秦统一了黄河流域

C.北方地区重新陷入割据混战的状态

D.东晋在南方取得暂时稳定B

4.南北朝时期,我国北方少数民族中通过汉化推动社会进步,影响最大的是( )

A.鲜卑族 B.匈奴族 C.羯族 D.氐族A5.如下图所示,公元5世纪末北魏孝文帝力排众议,迁都于( )D6.观察右图“身穿汉族服装的鲜卑贵族形象”。出现这一现象的主要原因是( )

A.北方少数民族内迁

B.穿汉服显示贵族身份

C.北魏统一黄河流域

D.孝文帝推行汉化政策 D

7.南北朝时期我国各民族出现大交融趋势,其最为生动的事例包括( )

①“胡人汉服”“汉人胡食” ②汉族人民学习西北民族的乐器、歌舞 ③胡床、椅子、方凳传入内地

A.①② B.②③

C.①③ D.①②③D8.下列图片是嘉峪关出土的魏晋墓砖画,它所反映的历史现象是( )AA.民族交融 B.江南开发

C.中外交往 D.政权分立9.淝水之战是中国古代又一次以少胜多的战役。前秦皇帝苻坚号称自己有百万大军,最后却不敌东晋的八万大军。下列对淝水之战中前秦失败原因的表述不正确的是( )

A.前秦进军的战线过长,力量分散

B.苻坚骄傲自满,指挥失误

C.东晋团结一致,英勇应战

D.游牧民族不习水战D10.扫一扫某历史词条二维码,结果出现“迁都洛阳、汉化政策、民族交融”等内容。这一历史词条应是(

A.周平王迁都洛邑 B.楚庄王问鼎中原

C.北魏孝文帝改革 D.汉武帝颁布“推恩令”

11.在我国古代“民族交融”一词最本质的含义是(

A.迁移、杂居、互相通婚

B.统治者推行汉化政策

C.各民族互相学习、补短扬长、共同发展

D.各族人民争夺统治权的斗争CC12.阅读下列材料,回答问题。

材料一 魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用开之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书》

(1)材料一中的“魏主”是谁?他决定将都城迁到哪里?

北魏孝文帝。洛阳。

(2)结合材料一及所学知识,你认为迁都的原因是什么?

为了加强对北方的控制,巩固统治,便于学习和接受汉族先进文化。

材料二 迁都后,孝文帝开始了全面“汉化”这个大工程。整个鲜卑民族就这样变成了汉族的一部分,成为北方汉族的一个重要来源,对中原文明的繁荣和兴盛,起到了十分重要的作用。直到后来的隋唐盛世,也是以这些汉化的鲜卑人以及融入了鲜卑血统的汉人为主导而形成的。

(3)材料二中“全面汉化”这个大工程包含哪些内容?用一句话总结孝文帝改革的历史作用。

规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻。作用:促进了民族交融。(4)他的改革给了你什么感想和启示?我们从他身上又能学习到哪些优秀品质?请你用一句话来评价孝文帝。

感想和启示:改革多少会受到旧势力的阻碍,但我们要坚持改革并用正确的策略来实现改革的目的。优秀品质:富于改革、学习先进文化的精神和冲破旧思想束缚的勇气;还有敢于创新的精神。评价:我国古代著名的少数民族改革家。(言之有理即可)13.(2017·山东青岛)黄仁宇在《中国大历史》中写道:“公元383年,这流亡政府的弱势军队出人意外地打败了前秦领袖苻坚所统率的绝对优势的北方联军。”这个“流亡政府”是( )

A.东汉 B.西晋

C.东晋 D.北魏C14.(2016·广东揭阳)孝文帝为了便于学习和接受汉族先进文化,他要求南迁的鲜卑人一律穿汉服、学汉语、改汉姓、与汉人通婚。他的目的是( )

A.恢复北方生产

B.巩固鲜卑贵族对黄河流域人民的统治

C.加速和促进北方民族的封建化过程

D.接受汉族的先进文化B材料一 (管仲提出)“相地而衰征(按照土质好坏、产量高低来确定赋税征收额),则民不移(迁移)……无夺民时(不要侵占生产的时间),则百姓富。”

(1)依据材料概括改革内容,(2分)结合所学分析其历史作用。(勿照搬原文,4分)

内容:按照土地贫瘠征税;减轻徭役,增加农业生产时间。(任意一点给2分)

作用:增加政府和人民收入;安居乐业;发展农业生产;(任意一点2分)

使齐国的经济军事实力大为提高;为齐桓公称霸奠定了物质基础

材料二 戮力(尽力)本业,耕织致粟帛多者复

其身(免除徭役)。事末利(经商)及怠而贫者,

举以为收孥(没收其妻子为官奴婢)。??? ???????????????????????????????????

——《史记?商君列传》

(商鞅使其)务本于内,而使秦人应敌于外。

故废井田,制阡陌,任其所耕,不限多少。

数年之间,国富兵强,天下无敌。

??2)材料二反映了商鞅变法的哪些措施??????????????????????? ??????????????

并结合所学分析其历史作用。

奖励耕织,生产粮食布帛多的可免除徭役

;废除井田制,允许土地自由买卖;重农抑商。 促进经济发展;秦国力大增;提高军队战斗力;一跃成为最强盛的诸侯国;为以后秦统一全国奠定基础。(魏主)去夷即华,易姓建都,遂(于是)定天下之乱,然后修礼乐,兴制度而文之。

(3)据材料,魏主是谁?(2分)除材料外,还有哪些“去夷即华”的措施?(3分)

(4)上述改革促进社会转型的有:

商鞅变法;孝文帝改革

上述改革没有改变社会性质的有: 管仲改革 综合以上三则材料,谈谈你对改革的看法。改革是人类社会向前发展的不竭动力。

改革是强国之路,改革是治国之本。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史