2017年长春版语文八年级上册第8课《论语十则》课件 (共52张PPT)

文档属性

| 名称 | 2017年长春版语文八年级上册第8课《论语十则》课件 (共52张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 885.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 长春版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-01-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

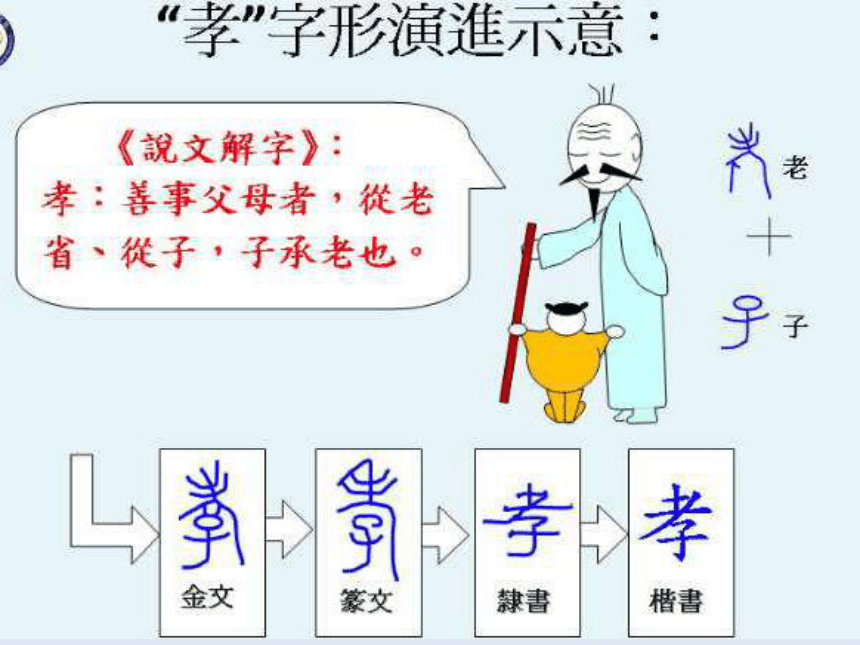

课件52张PPT。论语十则 孔子(前551~前479),名丘,字仲尼。 我国古代伟大的思想家、教育家,儒家学派的创始人,被誉为“万世师表”、“千古圣人”,世界十大思想家之首。 《论语》属语录体散文,是记录孔子及其弟子言行的,共20篇 。内容有孔子谈话,答弟子问及弟子间的相互讨论。 孟武伯问孝。子曰:“父母唯其疾之忧。” 《为政》其:指孝子 唯:只

父母只为儿女的疾病担忧,这样就是孝。 一个人通过努力,很多事都可以做好,让父母欣慰,放心。只有生老病死,这种不是人力所能控制的事,让父母担忧也是没办法。除了这些人力不可控的事,其余的都做好,不让父母担心,这样就是孝,而且是比较高层次的孝。 子女的成长无时无刻不牵动着父母的心,心情高兴与否,吃饱穿暖与否,事业通达与否,与人交往顺利与否等等。面对父母的担忧,为人子女,能做到的就是减少父母的忧虑,安排好自己的生活,因为很多事情凭借个人的努力,是可以让父母少担忧,少操心的,也许只有身体的疾病,是个人的力量所改变不了的,所以这一则实际上是在提醒我们为人子女要想行孝就要谨慎持身,这样就可以让父母放心、安心,少挂心。子夏问孝,子曰:“色难。有事弟子服其劳;有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”色:和颜悦色。

难(nan二声):不容易。

弟子:年轻人。

服:做,操持。

劳,劳作之事。

先生:长者。

馔(zhuan四声):食用。

曾(zeng一声)是以为孝乎:曾,副词,相承,就,一说难道子夏问什么是孝,孔子说:“长期在长者面前保持和颜悦色是很困难的。长者有事,年轻人替他们劳动;有美酒好食时,让长者享用,就这些能以为是孝吗?”这一章是孔子的弟子子夏来向夫子问孝道。朱子解释『色难』这两个字,说到「色难,谓事亲之际,惟色为难也」。孔老夫子回答问题都是简明扼要,谈到行孝之道,在这里孔子只讲了色难两个字,后面那是衍伸来说明的。这色难的色,就是颜色,我们的面容;难就是不容易。这里讲的色难,就是讲在侍奉双亲的时候,最不容易的是我们的颜色。因为用饮食、劳务来供养父母,不算是难事,但是能够和颜悦色来侍奉父母,这就难得了。 那我们想想我们自己,侍奉父母的时候有没有做到和颜悦色?子夏,我们能想象出来,一定能够在饮食服务上做得很好,大概是有时候这个脸色难看一点。而我们?比起子夏又差得很远了。当父母有需要的时候,很可能我们是绷着脸,装出一个很不以为然的样子,很不情愿的样子,逼得父母都不好意思再开口让我们服务供养。所以侍奉父母,一定要有和颜悦色。这是有真正一颗孝心,能够由衷的爱自己的父母,自自然然,诚于中而形于外,内心能够和顺、孝顺,外表一定有和悦的颜色。所以讲到色难,根源在于这个心难,那个真诚的孝心难得。所以养父母,光是用饮食、物质来供养,不算什么,要真有能养父母之心那种表现。 子游问孝。子曰:“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?” 《为政》养:奉养。 子游问什么是孝。..孔子说:.现在所称为孝的,只是说能够奉养父母。跟犬马一样,人都能豢养他们,如果没有敬重之心,那跟圈养犬马有什么区别呢?. 为什么讲犬马呢?我们一再提到效犬马之劳,因为犬跟马是人类选出来,狗替人看门,马替人拉车,来服务人的,所以既然讲犬跟马当然是对人有服务的作用。如果这边说孝顺父母亲是让父母亲吃饱就好,如果下面提到猪那就有问题了,猪不会照顾人,猪只是人喂的。孔子讲犬跟马,就是把子女比喻为我就是犬,我就是马,我来伺候父母亲,但是狗跟马不会尊敬人。所以我不能只是像狗跟马一样伺候父母,我还要尊敬父母亲。 世人对尽孝的理解是肤浅的,认为只要是养父母终天年就是孝道,牲畜也有人养,怎么能依据是否有所养就是孝道呢?“不敬”,即不发自内心地孝敬父母,就不是真正的孝道。在我们今天这个快节奏的时代,人人都为了更好地生存而疲于奔命,物质生活是很富有,孝敬父母的方式也越来越倾向于公式化,给老人足够的零花钱,给老人舒适的住房,给老人电脑、电视、电话、音响来排遣寂寞,根本不知道老人内心真正的需要,这怎么能算做是孝敬呢?不能想老人之所想,急老人之所急,不能发自内心地对老人怀有敬重、敬畏之心,这又怎么是孝呢? 那么在我们今天生活的这个时代,应该如何去做才是真正的行孝呢? 能给予老人心灵上的安慰,使老人在精神上不寂寞,不孤独。能从尊重的角度出发去对待老人。 子游能養而或失於敬,子夏能直義而或少溫潤之色。各因其材之高下,與其所失而告之,故不同也。也体现了孔子“因材施教”的主张。同样是弟子提问,面对子游和子夏,孔子为什么会有不同的答案?子曰:“父母在,不远游,游必有方。” 《里仁》游:游历 ,外出学习或做官 方:去向。 孔子说:“父母在世,不要离家远行。如果非远行不可,也要有一定的去向。” 古时远游在外,少说也是一年半载,万一父母急病或紧迫有事,难以召回,往往误了大事,甚至有的错过了给父母送终的遗憾。所以,“父母在,不远游”并不是无稽之谈, 在当今,天涯若比邻,世界已是地球村 。“父母在,不远游”似乎已成了荒唐可笑的言论。 父母在,为人子女尽量不远行,一方面,子女的远行会让父母牵肠挂肚,寝食难安,另一方面,父母年事已高,当有些事始料未及时,让子女空留遗憾。如果必须远行,那么一定要告之父母你的行踪,及时让父母知道你的情况,以免父母担忧。可见,人之常情,古今并没有什么不同。 所以,至少“游必有方”在今天还是适宜的罢。

子曰:“父母之年,不可不知也。一则以喜,一则以惧。” 《里仁》 孔子说:“父母的年纪,不可不知道并且常常记在心里。一方面为他们的长寿而高兴,一方面又为他们的衰老而恐惧。” 父母的年龄不可以不知晓,知道父母的年龄常怀着这样的心情,喜悦和恐惧。喜悦则是因为父母还很健康,很长寿,恐惧的是父母已经高龄,生命已经衰竭,即将走到生命的尽头,所以内心非常恐惧。 知晓父母年龄 的意义是什么? 知道父母的年龄意义在于提醒自己应该及时行孝,尽心行孝。 《论语》第一章即谈到:“孝弟也者,其为人之本与!”请谈谈你对“本”的理解。 行孝是为人的根本,孝心即仁心,一个人如果以私心去对待父母对待家庭,怎么可能期待他以爱心、忠诚和责任感去对待他人和国家呢?所以孝是根本,只有“务本”,才可以生道。 行孝??为人之本唯疾之忧,不劳其心和颜悦色,敬而养之游必有方,及时行孝知年喜惧,用心行孝子曰:“贤哉回也,一箪(1)食,一瓢饮,在陋巷(2),人不堪其忧,回也不改其乐(3)。贤哉回也。”

【注释】

(1)箪:音dān,古代盛饭用的竹器。

(2)巷:此处指颜回的住处。

(3)乐:乐于学。 【译文】

孔子说:“颜回的品质是多么高尚啊!一箪饭,一瓢水,住在简陋的小屋里,别人都忍受不了这种穷困清苦,颜回却没有改变他好学的乐趣。颜回的品质是多么高尚啊!【评析】

本章中,孔子又一次称赞颜回,对他作了高度评价。这里讲颜回“不改其乐”,这也就是贫贱不能移的精神,这里包含了一个具有普遍意义的道理,即人总是要有一点精神的,为了自己的理想,就要不断追求,即使生活清苦困顿也自得其乐。 子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”【注释】

[1]饭:动词,吃。 [2]疏食:粗粮。

[3]水:古代与“汤”有别,指冷水。

[4]曲:弯曲,用作使动。

[5]肱:手臂自肘到腕的部分。

[6]枕:躺着时把头放在枕头或其他物体上。

[7]之:指代“肱”。

[8]且:连词,而且,并且。孔子说:“吃粗粮,喝白水,弯着胳膊当枕头,乐趣也就在这中间了。用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像是天上的浮云一样。”说明了有理想、有志向的君子,不会总是为了自己的吃穿住而奔波。在贫困艰苦的情况下照样可以很快乐,不道义而得到的富贵是不好的孔子极力提倡“ 安贫乐道”,认为有理想、有志向的君子,不会总是为了自己的吃穿住而奔波的,“饭疏食饮水, 曲肱而枕之”,对于有理想的人来讲,可以说是 乐在其中。同时,他还提出,不符合于道的富贵荣华,他是坚决不予接受的,对待这些东西,如天上的浮云一般。这种思想深深影响了古代的知识分子,也为一般老百姓所接受。以上两则表明了孔子“甘于清贫、安贫乐道”的情怀。喻:明白,懂得。 君子与小人价值指向不同,道德高尚者只需晓以大义,而品质低劣者只能动之以利害。 君子于事必辨其是非,小人于事必计其利害。所以君子可以晓以大义,而小人则只能动之以利害。 君子看重道义 ,小人看重利益。 孔子所说的“义”和我们现在所说的“义”有何异同? 孔子所说的“义”和我们现在所说的“义”都是指公正合宜的道理和举动,“见义勇为”“义不容辞”“义务劳动”中的“义”都是这个含义。但是,因为“舍生取义”“大义凛然”“大义灭亲”“共产主义”等价值观的渗透和影响,人们心中的“义”有约定俗成地缩小为“大义”的倾向,即重要的原则,如“民族大义”等。 “君子坦荡荡,小人长戚戚”是自古以来人们所熟知的一句名言。许多人常常将此写成条幅,悬于室中,以激励自己。孔子认为,作为君子,应当有宽广的胸怀,可以容忍别人,容纳各种事件,不计个人利害得失。心胸狭窄,与人为难、与己为难,时常忧愁,局促不安,就不可能成为君子;君子心胸开朗,思想上坦率洁净,外貌动作也显得十分舒畅安定。小人心里欲念太多,心理负担很重,就常忧虑、担心,外貌、动作也显得忐忑不安,常是坐不定,站不稳的样子。 子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”【译文】

孔子说:“一个军队的主帅可能被夺去,但一个普通人的志向不可能被夺去。”【评析】

“三军可以夺帅,匹夫不可夺志。”这句话,两千五多百年来不知道激励了多少的中华儿女,使他们堂堂正正挺立在人世间,也成了中华民族威武不屈的民族精神之一。

孔子在两千五多百年前就能意识到个人的力量, 意识到普通人的志向也是难以改变的,因此也就必须给予重视。不管你有多大的力量,也不能轻易改变普通人的意志。 子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。” 《卫灵公》一言:一个字。 施:强加 孔子主张“以宽恕之心待人”,“己所不欲,勿施于人”成为了千百年来流传的佳句,表明了孔子儒家之道“仁”的主张。反映了孔子“仁”的学说的一个方面,也是谈思想品德修养,强调“修己”。 我们应该加强自身的修养,要为别人考虑,多站在别人的角度上思考问题,学会体谅别人,尊重别人。 如何理解孔子所说的“恕”的深刻含义? 曾子说:“夫子之道,忠恕而已矣。”可见在孔子的思想中,恕很重要。什么是恕?孔子的定义是“己所不欲,勿施于人”。这是讲,我不要把自己的想法强加给别人,别人也不要把他的想法强加给我。恕很不容易做到。子贡说,“我不欲人之加诸我也,吾亦欲无加诸人”,孔子说,“赐也,非尔所及也”。恕是将心比心,古人拆字为解,“如心为恕”。我们要注意的是,孔子所谓恕,与现在的宽恕不同。今语宽恕,强调的是宽,从宽引申为原谅。孔子谈的恕,含有对等原则。 君子原指有官位者或权贵子弟。《论语》中提到的君子是儒家的人格典型,指有理想、有原则、不断进德修业、追求至圣境界的人。 如果立志做一位21世纪的君子,应继承什么?还应有哪些发展? 如果立志做一位21世纪的君子,应继承孔子提倡的行孝立德、去伪存真、重义轻利、推己及人等君子之道,踏踏实实做事,堂堂正正为人。除此而外,还应赋予君子以时代的新内涵,如应有强烈的家庭责任感、民族责任感和社会责任感,积极面对人生的磨难和挑战,善于接纳新鲜事物和理念,在越来越激烈的社会竞争中把握机会、显现才能。贤:甘于清贫,自得其乐

德:安贫乐道

义:“君子喻于义”

怀:“君子坦荡荡”。

志:君子不改其志。 恕:“己所不欲,勿施于人。”立德【主旨】

本文通过论述“行孝”、“立德”,得出君子之道,意在启迪我们:做人要注重行孝修身,要安贫乐道,要心胸宽广,要重义轻利,要能推己及人,要有精神追求。【写作特色】

1、言简意赅,富于哲理。给人启迪,耐人寻味。

2、篇幅简短,语言精练。寥寥数语,蕴含深刻。

父母只为儿女的疾病担忧,这样就是孝。 一个人通过努力,很多事都可以做好,让父母欣慰,放心。只有生老病死,这种不是人力所能控制的事,让父母担忧也是没办法。除了这些人力不可控的事,其余的都做好,不让父母担心,这样就是孝,而且是比较高层次的孝。 子女的成长无时无刻不牵动着父母的心,心情高兴与否,吃饱穿暖与否,事业通达与否,与人交往顺利与否等等。面对父母的担忧,为人子女,能做到的就是减少父母的忧虑,安排好自己的生活,因为很多事情凭借个人的努力,是可以让父母少担忧,少操心的,也许只有身体的疾病,是个人的力量所改变不了的,所以这一则实际上是在提醒我们为人子女要想行孝就要谨慎持身,这样就可以让父母放心、安心,少挂心。子夏问孝,子曰:“色难。有事弟子服其劳;有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”色:和颜悦色。

难(nan二声):不容易。

弟子:年轻人。

服:做,操持。

劳,劳作之事。

先生:长者。

馔(zhuan四声):食用。

曾(zeng一声)是以为孝乎:曾,副词,相承,就,一说难道子夏问什么是孝,孔子说:“长期在长者面前保持和颜悦色是很困难的。长者有事,年轻人替他们劳动;有美酒好食时,让长者享用,就这些能以为是孝吗?”这一章是孔子的弟子子夏来向夫子问孝道。朱子解释『色难』这两个字,说到「色难,谓事亲之际,惟色为难也」。孔老夫子回答问题都是简明扼要,谈到行孝之道,在这里孔子只讲了色难两个字,后面那是衍伸来说明的。这色难的色,就是颜色,我们的面容;难就是不容易。这里讲的色难,就是讲在侍奉双亲的时候,最不容易的是我们的颜色。因为用饮食、劳务来供养父母,不算是难事,但是能够和颜悦色来侍奉父母,这就难得了。 那我们想想我们自己,侍奉父母的时候有没有做到和颜悦色?子夏,我们能想象出来,一定能够在饮食服务上做得很好,大概是有时候这个脸色难看一点。而我们?比起子夏又差得很远了。当父母有需要的时候,很可能我们是绷着脸,装出一个很不以为然的样子,很不情愿的样子,逼得父母都不好意思再开口让我们服务供养。所以侍奉父母,一定要有和颜悦色。这是有真正一颗孝心,能够由衷的爱自己的父母,自自然然,诚于中而形于外,内心能够和顺、孝顺,外表一定有和悦的颜色。所以讲到色难,根源在于这个心难,那个真诚的孝心难得。所以养父母,光是用饮食、物质来供养,不算什么,要真有能养父母之心那种表现。 子游问孝。子曰:“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?” 《为政》养:奉养。 子游问什么是孝。..孔子说:.现在所称为孝的,只是说能够奉养父母。跟犬马一样,人都能豢养他们,如果没有敬重之心,那跟圈养犬马有什么区别呢?. 为什么讲犬马呢?我们一再提到效犬马之劳,因为犬跟马是人类选出来,狗替人看门,马替人拉车,来服务人的,所以既然讲犬跟马当然是对人有服务的作用。如果这边说孝顺父母亲是让父母亲吃饱就好,如果下面提到猪那就有问题了,猪不会照顾人,猪只是人喂的。孔子讲犬跟马,就是把子女比喻为我就是犬,我就是马,我来伺候父母亲,但是狗跟马不会尊敬人。所以我不能只是像狗跟马一样伺候父母,我还要尊敬父母亲。 世人对尽孝的理解是肤浅的,认为只要是养父母终天年就是孝道,牲畜也有人养,怎么能依据是否有所养就是孝道呢?“不敬”,即不发自内心地孝敬父母,就不是真正的孝道。在我们今天这个快节奏的时代,人人都为了更好地生存而疲于奔命,物质生活是很富有,孝敬父母的方式也越来越倾向于公式化,给老人足够的零花钱,给老人舒适的住房,给老人电脑、电视、电话、音响来排遣寂寞,根本不知道老人内心真正的需要,这怎么能算做是孝敬呢?不能想老人之所想,急老人之所急,不能发自内心地对老人怀有敬重、敬畏之心,这又怎么是孝呢? 那么在我们今天生活的这个时代,应该如何去做才是真正的行孝呢? 能给予老人心灵上的安慰,使老人在精神上不寂寞,不孤独。能从尊重的角度出发去对待老人。 子游能養而或失於敬,子夏能直義而或少溫潤之色。各因其材之高下,與其所失而告之,故不同也。也体现了孔子“因材施教”的主张。同样是弟子提问,面对子游和子夏,孔子为什么会有不同的答案?子曰:“父母在,不远游,游必有方。” 《里仁》游:游历 ,外出学习或做官 方:去向。 孔子说:“父母在世,不要离家远行。如果非远行不可,也要有一定的去向。” 古时远游在外,少说也是一年半载,万一父母急病或紧迫有事,难以召回,往往误了大事,甚至有的错过了给父母送终的遗憾。所以,“父母在,不远游”并不是无稽之谈, 在当今,天涯若比邻,世界已是地球村 。“父母在,不远游”似乎已成了荒唐可笑的言论。 父母在,为人子女尽量不远行,一方面,子女的远行会让父母牵肠挂肚,寝食难安,另一方面,父母年事已高,当有些事始料未及时,让子女空留遗憾。如果必须远行,那么一定要告之父母你的行踪,及时让父母知道你的情况,以免父母担忧。可见,人之常情,古今并没有什么不同。 所以,至少“游必有方”在今天还是适宜的罢。

子曰:“父母之年,不可不知也。一则以喜,一则以惧。” 《里仁》 孔子说:“父母的年纪,不可不知道并且常常记在心里。一方面为他们的长寿而高兴,一方面又为他们的衰老而恐惧。” 父母的年龄不可以不知晓,知道父母的年龄常怀着这样的心情,喜悦和恐惧。喜悦则是因为父母还很健康,很长寿,恐惧的是父母已经高龄,生命已经衰竭,即将走到生命的尽头,所以内心非常恐惧。 知晓父母年龄 的意义是什么? 知道父母的年龄意义在于提醒自己应该及时行孝,尽心行孝。 《论语》第一章即谈到:“孝弟也者,其为人之本与!”请谈谈你对“本”的理解。 行孝是为人的根本,孝心即仁心,一个人如果以私心去对待父母对待家庭,怎么可能期待他以爱心、忠诚和责任感去对待他人和国家呢?所以孝是根本,只有“务本”,才可以生道。 行孝??为人之本唯疾之忧,不劳其心和颜悦色,敬而养之游必有方,及时行孝知年喜惧,用心行孝子曰:“贤哉回也,一箪(1)食,一瓢饮,在陋巷(2),人不堪其忧,回也不改其乐(3)。贤哉回也。”

【注释】

(1)箪:音dān,古代盛饭用的竹器。

(2)巷:此处指颜回的住处。

(3)乐:乐于学。 【译文】

孔子说:“颜回的品质是多么高尚啊!一箪饭,一瓢水,住在简陋的小屋里,别人都忍受不了这种穷困清苦,颜回却没有改变他好学的乐趣。颜回的品质是多么高尚啊!【评析】

本章中,孔子又一次称赞颜回,对他作了高度评价。这里讲颜回“不改其乐”,这也就是贫贱不能移的精神,这里包含了一个具有普遍意义的道理,即人总是要有一点精神的,为了自己的理想,就要不断追求,即使生活清苦困顿也自得其乐。 子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”【注释】

[1]饭:动词,吃。 [2]疏食:粗粮。

[3]水:古代与“汤”有别,指冷水。

[4]曲:弯曲,用作使动。

[5]肱:手臂自肘到腕的部分。

[6]枕:躺着时把头放在枕头或其他物体上。

[7]之:指代“肱”。

[8]且:连词,而且,并且。孔子说:“吃粗粮,喝白水,弯着胳膊当枕头,乐趣也就在这中间了。用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像是天上的浮云一样。”说明了有理想、有志向的君子,不会总是为了自己的吃穿住而奔波。在贫困艰苦的情况下照样可以很快乐,不道义而得到的富贵是不好的孔子极力提倡“ 安贫乐道”,认为有理想、有志向的君子,不会总是为了自己的吃穿住而奔波的,“饭疏食饮水, 曲肱而枕之”,对于有理想的人来讲,可以说是 乐在其中。同时,他还提出,不符合于道的富贵荣华,他是坚决不予接受的,对待这些东西,如天上的浮云一般。这种思想深深影响了古代的知识分子,也为一般老百姓所接受。以上两则表明了孔子“甘于清贫、安贫乐道”的情怀。喻:明白,懂得。 君子与小人价值指向不同,道德高尚者只需晓以大义,而品质低劣者只能动之以利害。 君子于事必辨其是非,小人于事必计其利害。所以君子可以晓以大义,而小人则只能动之以利害。 君子看重道义 ,小人看重利益。 孔子所说的“义”和我们现在所说的“义”有何异同? 孔子所说的“义”和我们现在所说的“义”都是指公正合宜的道理和举动,“见义勇为”“义不容辞”“义务劳动”中的“义”都是这个含义。但是,因为“舍生取义”“大义凛然”“大义灭亲”“共产主义”等价值观的渗透和影响,人们心中的“义”有约定俗成地缩小为“大义”的倾向,即重要的原则,如“民族大义”等。 “君子坦荡荡,小人长戚戚”是自古以来人们所熟知的一句名言。许多人常常将此写成条幅,悬于室中,以激励自己。孔子认为,作为君子,应当有宽广的胸怀,可以容忍别人,容纳各种事件,不计个人利害得失。心胸狭窄,与人为难、与己为难,时常忧愁,局促不安,就不可能成为君子;君子心胸开朗,思想上坦率洁净,外貌动作也显得十分舒畅安定。小人心里欲念太多,心理负担很重,就常忧虑、担心,外貌、动作也显得忐忑不安,常是坐不定,站不稳的样子。 子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”【译文】

孔子说:“一个军队的主帅可能被夺去,但一个普通人的志向不可能被夺去。”【评析】

“三军可以夺帅,匹夫不可夺志。”这句话,两千五多百年来不知道激励了多少的中华儿女,使他们堂堂正正挺立在人世间,也成了中华民族威武不屈的民族精神之一。

孔子在两千五多百年前就能意识到个人的力量, 意识到普通人的志向也是难以改变的,因此也就必须给予重视。不管你有多大的力量,也不能轻易改变普通人的意志。 子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。” 《卫灵公》一言:一个字。 施:强加 孔子主张“以宽恕之心待人”,“己所不欲,勿施于人”成为了千百年来流传的佳句,表明了孔子儒家之道“仁”的主张。反映了孔子“仁”的学说的一个方面,也是谈思想品德修养,强调“修己”。 我们应该加强自身的修养,要为别人考虑,多站在别人的角度上思考问题,学会体谅别人,尊重别人。 如何理解孔子所说的“恕”的深刻含义? 曾子说:“夫子之道,忠恕而已矣。”可见在孔子的思想中,恕很重要。什么是恕?孔子的定义是“己所不欲,勿施于人”。这是讲,我不要把自己的想法强加给别人,别人也不要把他的想法强加给我。恕很不容易做到。子贡说,“我不欲人之加诸我也,吾亦欲无加诸人”,孔子说,“赐也,非尔所及也”。恕是将心比心,古人拆字为解,“如心为恕”。我们要注意的是,孔子所谓恕,与现在的宽恕不同。今语宽恕,强调的是宽,从宽引申为原谅。孔子谈的恕,含有对等原则。 君子原指有官位者或权贵子弟。《论语》中提到的君子是儒家的人格典型,指有理想、有原则、不断进德修业、追求至圣境界的人。 如果立志做一位21世纪的君子,应继承什么?还应有哪些发展? 如果立志做一位21世纪的君子,应继承孔子提倡的行孝立德、去伪存真、重义轻利、推己及人等君子之道,踏踏实实做事,堂堂正正为人。除此而外,还应赋予君子以时代的新内涵,如应有强烈的家庭责任感、民族责任感和社会责任感,积极面对人生的磨难和挑战,善于接纳新鲜事物和理念,在越来越激烈的社会竞争中把握机会、显现才能。贤:甘于清贫,自得其乐

德:安贫乐道

义:“君子喻于义”

怀:“君子坦荡荡”。

志:君子不改其志。 恕:“己所不欲,勿施于人。”立德【主旨】

本文通过论述“行孝”、“立德”,得出君子之道,意在启迪我们:做人要注重行孝修身,要安贫乐道,要心胸宽广,要重义轻利,要能推己及人,要有精神追求。【写作特色】

1、言简意赅,富于哲理。给人启迪,耐人寻味。

2、篇幅简短,语言精练。寥寥数语,蕴含深刻。

同课章节目录

- 一 诗歌二首

- 观沧海

- 龟虽寿

- 二 格律诗五首

- 次北固山下 王湾

- 春望 杜甫

- 赤壁 杜牧

- 夜雨寄北 李商隐

- 过零丁洋 文天祥

- 作文1 心理描写练习

- 三 宋词二首

- 江城子 苏轼

- 水调歌头 苏轼

- 四 现代诗歌二首

- 也许

- 再别康桥

- 五 清塘荷韵

- 六 给女儿的信

- 作文2 给爸爸(妈妈)的信

- 七 《老子》二章

- 上善若水

- 知人者智

- 八 《论语》十则

- 九 邹忌讽齐王纳谏

- 一0 毛遂自荐

- 作文3 想象的魅力

- 一一 范进中举

- 一二 孔乙己

- 一三 一座小院和一条小路[自读]

- 作文4 肖像描写练习

- 一四 应有格物致知精神

- 一五 短文二篇

- 我的信念

- 悼念玛丽·居里

- 作文5 小议……

- 口语交际 人物专访

- 一六 北京的春节

- 一七 犀粪蜣

- 一八 苏格拉底之死

- 一九 沉寂的雪原

- 作文6 体会季节的变奏

- 二0 桃花源记

- 二一 短文二篇

- 答谢中书书

- 三峡

- 二二 人类制造物种灭绝危机[自读]

- 作文7 记录自己成长的轨迹

- 名著导读《昆虫记》:敬畏生命的赞歌