破题致胜——期末复习检测高二语文:第1讲蜀相(杜甫)含答案

文档属性

| 名称 | 破题致胜——期末复习检测高二语文:第1讲蜀相(杜甫)含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 299.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-01-02 22:55:56 | ||

图片预览

文档简介

一、作者文体导读

1、作者简介

杜甫(712年—770年),字子美,自号少陵野老

汉族,本襄阳人,后徙河南巩县。唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”,杜甫也常被称为“老杜”。

杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

杜甫创作了《春望》《北征》《三吏》《三别》等名作。乾元二年(759年)杜甫弃官入川,虽然躲避了战乱,生活相对安定,但仍然心系苍生,胸怀国事。虽然杜甫是个现实主义诗人,但他也有狂放不羁的一面,从其名作《饮中八仙歌》不难看出杜甫的豪气干云。

杜甫的思想核心是儒家的仁政思想,他有“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负。杜甫虽然在世时名声并不显赫,但后来声名远播,对中国文学和日本文学都产生了深远的影响。杜甫共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。

2、主要作品

杜甫在成都浣花溪畔建草堂,居住5年后流亡一直到他逝世。这11年中他写诗1000余首,主要作品有《杜工部集》、《春望》、《北征》、《三吏》(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)、《三别》(《新婚别》《垂老别》《无家别》)等。

3、故事背景

《蜀相》是唐代诗人杜甫定居成都草堂后,翌年游览武侯祠时创作的一首咏史怀古诗。此诗借游览古迹,表达了诗人对蜀汉丞相诸葛亮雄才大略、辅佐两朝、忠心报国的称颂以及对他出师未捷而身死的惋惜之情。诗中既有尊蜀正统的观念,又有才困时艰的感慨,字里行间寄寓感物思人的情怀。这首七律章法曲折宛转,自然紧凑。前两联记行写景,洒洒脱脱;后两联议事论人,忽变沉郁。全篇由景到人,由寻找瞻仰到追述回顾,由感叹缅怀到泪流满襟,顿挫豪迈,几度层折。全诗所怀者大,所感者深,雄浑悲壮,沉郁顿挫,具有震撼人心的巨大力量。

依照仇兆鳌注,断为公元760年(唐肃宗上元元年)春天,杜甫“初至成都时作”。公元759年(唐肃宗乾元二年)十二月,杜甫结束了为时四年的寓居秦州、同谷(今甘肃省成县)的颠沛流离的生活,到了成都,在朋友的资助下,定居在浣花溪畔。成都是当年蜀汉建都的地方,城西北有诸葛亮庙,称武侯祠。公元760年(唐肃宗上元元年)春天,他探访了诸葛武侯祠,写下了这首感人肺腑的千古绝唱。

公元221年,刘备在成都称帝,国号汉,任命诸葛亮为丞相,“蜀相”的意思是蜀汉国的丞相,诗题“蜀相”,写的就是诸葛亮。杜甫虽然怀有“致君尧舜”的政治理想,但他仕途坎坷,抱负无法施展。他写《蜀相》这首诗时,安史之乱还没有平息。目睹国势艰危,生灵涂炭,而自身又请缨无路,报国无门,因此对开创基业、挽救时局的诸葛亮,无限仰慕,备加敬重。

4、词句注释

(1)蜀相:三国蜀汉丞相,指诸葛亮(孔明)。诗题下有注:诸葛亮祠在昭烈庙西。

(2)丞相祠堂:即诸葛武侯祠,在今成都市武侯区,晋李雄初建。

(3)锦官城:成都的别名。柏(bǎi)森森:柏树茂盛繁密的样子。

(4)映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好(hǎo)音:这两句写祠内景物。杜甫极推重诸葛亮,他此来并非为了赏玩美景,“自”“空”二字含情。是说碧草映阶,不过自为春色;黄鹂隔叶,亦不过空作好音,他并无心赏玩、倾听。因为他所景仰的人物已不可得见。空:白白的。

(5)三顾频烦天下计:意思是刘备为统一天下而三顾茅庐,问计于诸葛亮。这是在赞美在对策中所表现的天才预见。频烦,犹“频繁”,多次。

(6)两朝开济:指诸葛亮辅助刘备开创帝业,后又辅佐刘禅。两朝:刘备、刘禅父子两朝。开:开创。济:扶助。

(7)出师未捷身先死,长使英雄泪满襟(jīn):出师还没有取得最后的胜利就先去世了,常使后世的英雄泪满衣襟。指诸葛亮多次出师伐魏,未能取胜,至蜀建兴十二年(234年)卒于五丈原(今陕西岐山东南)军中。出师:出师:出兵。此二句《新编大学语文》(暨南大学出版社2010年版)为“壮志未酬身先死,长使英雄泪满襟”。

5、参考译文

诸葛丞相的祠堂去哪里寻找?锦城官外翠柏长得郁郁苍苍。

碧草映照石阶自有一片春色,黄鹂在密叶间空有美妙歌声。

当年先主屡次向您求教大计,辅佐先主开国扶助后主继业。

可惜您却出师征战病死军中,尝使古今英雄感慨泪湿衣襟。

6、名师导学

(1)高中语文 《宋词的鉴赏方法》

宋代的词名家辈出,风格各异。基本分为婉约派和豪放派两大类。这节课老师就领着大家梳理一下本单元的重要内容,同时给大家讲解一下宋词的一般鉴赏方法。

(1)宋词赏析

宋词赏析-阮郎归

二、巩固提高练习

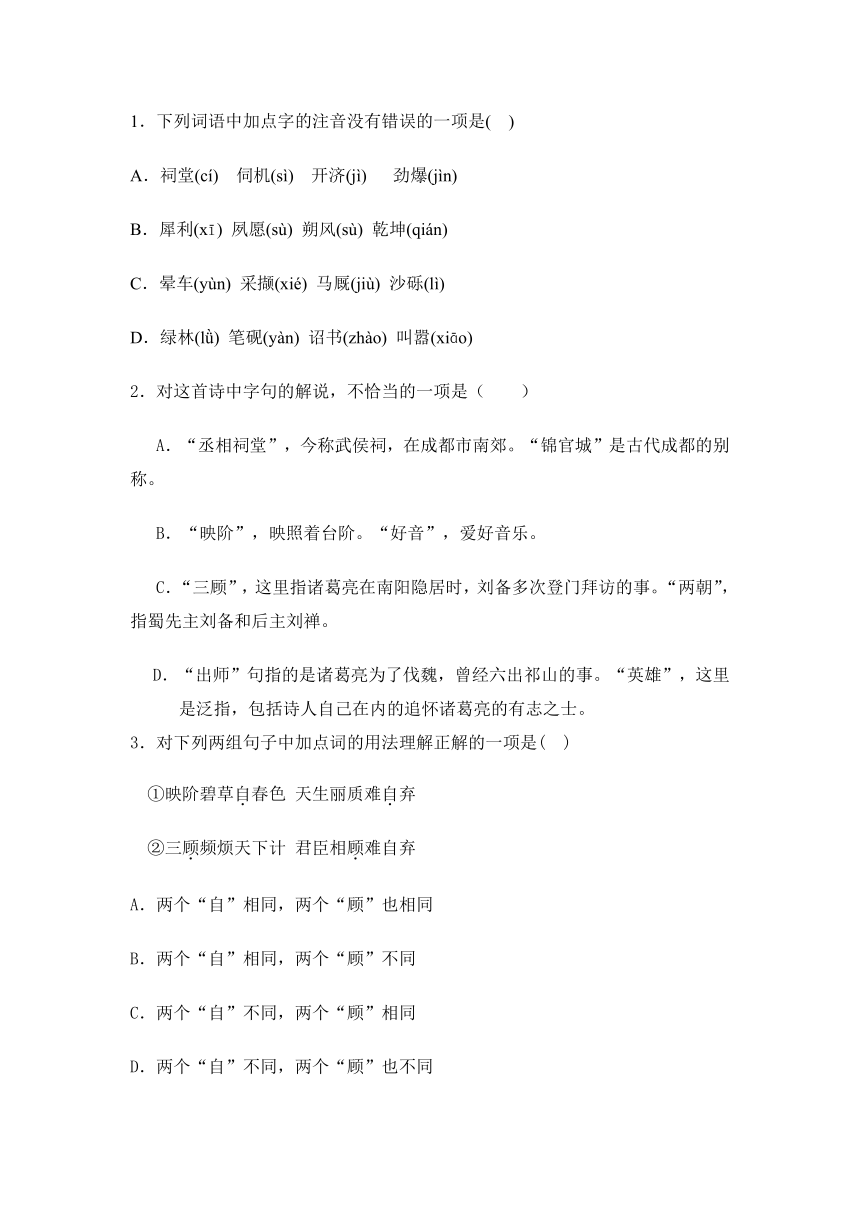

1.下列词语中加点字的注音没有错误的一项是( )

A.祠堂(cí) 伺机(sì) 开济(jì) 劲爆(jìn)

B.犀利(xī) 夙愿(sù) 朔风(sù) 乾坤(qián)

C.晕车(yùn) 采撷(xié) 马厩(jiù) 沙砾(lì)

D.绿林(lǜ) 笔砚(yàn) 诏书(zhào) 叫嚣(xiāo)

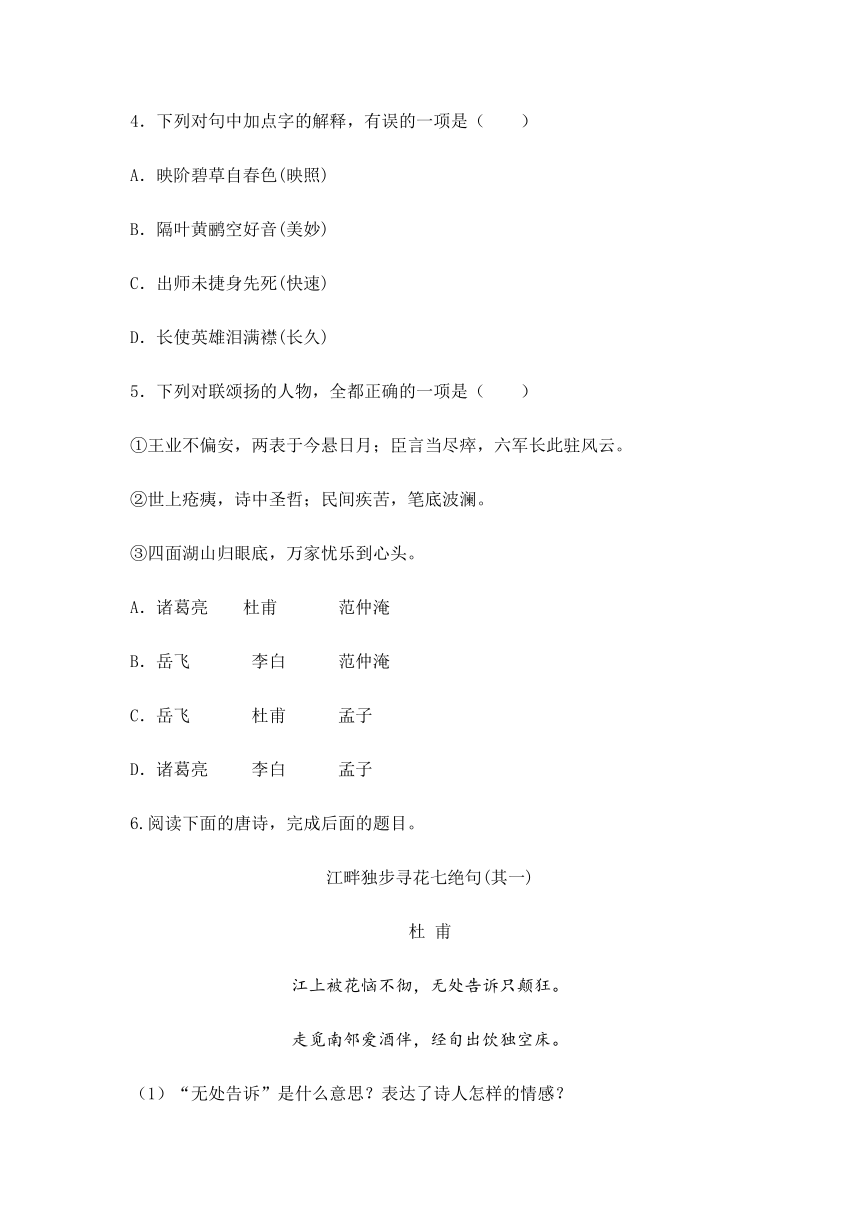

2.对这首诗中字句的解说,不恰当的一项是( )

A.“丞相祠堂”,今称武侯祠,在成都市南郊。“锦官城”是古代成都的别称。

B.“映阶”,映照着台阶。“好音”,爱好音乐。

C.“三顾”,这里指诸葛亮在南阳隐居时,刘备多次登门拜访的事。“两朝”,指蜀先主刘备和后主刘禅。

D.“出师”句指的是诸葛亮为了伐魏,曾经六出祁山的事。“英雄”,这里是泛指,包括诗人自己在内的追怀诸葛亮的有志之士。

3.对下列两组句子中加点词的用法理解正解的一项是( )

①映阶碧草自春色 天生丽质难自弃

②三顾频烦天下计 君臣相顾难自弃

A.两个“自”相同,两个“顾”也相同

B.两个“自”相同,两个“顾”不同

C.两个“自”不同,两个“顾”相同

D.两个“自”不同,两个“顾”也不同

4.下列对句中加点字的解释,有误的一项是( )

A.映阶碧草自春色(映照)

B.隔叶黄鹂空好音(美妙)

C.出师未捷身先死(快速)

D.长使英雄泪满襟(长久)

5.下列对联颂扬的人物,全都正确的一项是( )

①王业不偏安,两表于今悬日月;臣言当尽瘁,六军长此驻风云。

②世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜。

③四面湖山归眼底,万家忧乐到心头。

A.诸葛亮 杜甫 范仲淹

B.岳飞 李白 范仲淹

C.岳飞 杜甫 孟子

D.诸葛亮 李白 孟子

6.阅读下面的唐诗,完成后面的题目。

江畔独步寻花七绝句(其一)

杜 甫

江上被花恼不彻,无处告诉只颠狂。

走觅南邻爱酒伴,经旬出饮独空床。

(1)“无处告诉”是什么意思?表达了诗人怎样的情感?

(2)“走觅南邻爱酒伴,经旬出饮独空床”,诗人这样写有什么用意?请简要分析。

7. 阅读下面的唐诗,完成下列题目。

江亭夜月送别二首

王勃

江送巴南水,山横塞北云。

津亭秋月夜,谁见泣离群?

乱烟笼碧砌,飞月向南端。

寂寞高亭掩,江山此夜寒。

(1)下面对这两首诗的赏析,恰当的两项是

A.第一首诗,首句点明送别地,次句宕开一笔,从巴南一下子掷向塞北,三句点明送别的具体地点和分手时间,尾句从正面着笔,表明有人因离群而啜泣。

B.第二首诗,前两句将夜色刻画得细致入微。秋意渐浓,江畔上空湿雾如烟,笼罩亭阶,月飞南端,时光飞逝,离人难舍;末二句写离人去后情景。

C.“飞月向南端”主要是诗人主观上的感觉,作者连续运用衬托笔法,以“飞月”形容时光飞逝,以时光飞逝暗示话别之久,以话别之久点出友情之深。

D.两诗都点到“月”,而且点明是秋夜,加之王勃一度远游四川,诗中又有地点“巴南水”,可以断定这是中秋前后作者客居四川时写的送别诗。

E.通观两首诗,前一首诗是为后一首诗作铺垫,精彩全在后四句;诗人在后四句中从心理活动的描写发展到对客观事物的描摹,笔法精妙。

(2)黄叔灿在《唐诗笺注》里称赞王勃第二首诗末句“寒”字使用精妙:“一片离情,俱从此字托出。”请结合诗歌加以赏析。

8.【2017年高考江苏卷】阅读下面这首宋诗,完成题目。

秋 兴

陆 游

白发萧萧欲满头,归来三见故山秋。

醉凭高阁乾坤迮,病入中年日月遒。

百战铁衣空许国,五更画角只生愁。

明朝烟雨桐江岸,且占丹枫系钓舟。

【注】①迮:狭窄。

(1)根据中间两联,概括作者“愁”的原因。

(2)简要赏析尾联的表达效果。

9. 【2017年高考课标Ⅰ卷】阅读下面这首宋诗,完成题目。

礼部贡院阅进士就试 欧阳修

紫案焚香暖吹轻,广庭清晓席群英。

无哗战士衔枚勇,下笔春蚕食叶声。

乡里献贤先德行,朝廷列爵待公卿。

自惭衰病心神耗,赖有群公鉴裁精。

(1)下列对这首诗的赏析,不恰当的两项是

A.诗的第一句写出了考场肃穆而又怡人的环境,衬托出作者的喜悦心情。

B.第三句重点在表现考生们奋勇争先、一往无前,所以把他们比作战士。

C.参加礼部考试的考生都由各地选送而来,道德品行是选送的首要依据。

D.朝廷对考生寄予了殷切的期望,希望他们能够成长为国家的栋梁之才。

E.作者承认自己体弱多病的事实,表示选材工作要依靠其他考官来完成。

(2)本诗的第四句“下笔春蚕食叶声”广受后世称道,请赏析这一句的精妙之处。

10.【2016年高考北京卷】阅读下面这首词,完成后面题目。

西村

陆游

乱山深处小桃源,往岁求浆忆叩门。

高柳簇桥初转马,数家临水自成村。

茂林风送幽禽语,坏壁苔侵醉墨痕。

一首清诗记今夕,细云新月耿【1】黄昏。

注释:【1】耿:微明的样子。

(1)下列对本诗的理解,不正确的一项是( )

A.作者到西村“叩门求浆”,是在清风吹拂、新月初现的黄昏时分。

B.“初转马”与“小乔初嫁了”中的“初”都是“才”“刚刚”的意思。

C.“茂林风送幽禽语”意谓清风送来茂林深处的鸟鸣,衬出西村的幽静。

D.“坏壁苔侵醉墨痕”意谓残壁上青苔侵蚀了昔日醉后留下的字迹。

(2)“茂林风送幽禽语,坏壁苔侵醉墨痕”两句,以“声”“色”调动人的听觉和视觉感受,下列诗句“声色兼备”的一项是( )

A.梁台歌管三更罢,犹自风摇九子铃。(李商隐《齐宫词》)

B.横笛闻声不见人,红旗直上天山雪。(陈羽《从军行》)

C.春来茗叶还争白,腊尽梅梢尽放红。(韩元吉《送陆务观福建提仓》)

D.梅子留酸软齿牙,芭蕉分绿与窗纱。(杨万里《闲居初夏午睡起二绝句》其一)

(3)“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。山重水复疑无路,柳暗花明又一村。箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。”这是陆游的另一首纪游诗《游山西村》。结合具体诗句,比较这首诗和《西村》在内容上的相同点和不同点。

三、高考初体验

1.【2016高考新课标3】阅读下面的宋诗,完成题目。

内宴奉诏作 曹翰①

三十年前学六韬②,英名尝得预时髦③。

曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀。

臂健尚嫌弓力软,眼明犹识阵云高④。

庭前昨夜秋风起,羞见盘花旧战袍。

[注]①曹翰(923~992),宋初名将 。

②六韬:古代兵书。

③时髦:指当代俊杰。

④阵云:战争中的云气,这里有战阵之意。

(1)诗的颈联又作“臂弱尚嫌弓力软,眼昏犹识阵云高”,你认为哪一种比较好?为什么?请简要分析。

(2)这首诗与辛弃疾的《破阵子(醉里挑灯看剑)》题材相似,但情感基调却有所不同,请指出二者的不同之处。

答案参考

(1)答:观点一:作“弱”“昏”好。

①“臂弱”“眼昏”表明作者承认自己年老体衰的客观事实,但强调即便如此,也还是能够去冲锋陷阵;

②更强烈地表现出作者只要一息尚存,就不忘杀敌报国的刚毅精神。

观点二:作“健”“明”好

①“臂健”“眼明”表明作者认为虽然岁月流逝,但身体依然强健,当然还可以冲锋陷阵,为国驱驰;

②表明出作者心存随时准备杀敌报国的坚定信念,而忘记自己老之将至。

(2)答:①曹诗写自己虽已年老,但报国之心犹存,重在表达“老骥伏枥,志在千里”的豪情;

②辛词通过追怀金戈铁马的往事,表达英雄白首、工业未成的悲慨。

【2016年高考山东卷】阅读下文,完成下题。

唐人古体

古体诗,亦名古诗,古风或往体诗,指的是产生于唐以前并和唐代新出现的近体诗(又名今体诗)相对的一种诗体。它的特点是格律限制不太严格,篇幅可长可短,押韵比较自由灵活,不必拘守对偶、声律,有四言、五言、七言、杂言等多种形式。不过唐人的古体以五言、七言为主,杂言也多以七言为主体。

五七言古诗自汉魏以来已经有了悠久的传统,至唐代又发生新变。唐代社会生活领域的扩展和人的思想感情的复杂化,要求诗歌作品在表现范围上有较大的开拓,加上篇幅短小、格律严整的近体诗走向定型化,更促使这种少受时空限制的古诗朝着发挥自己特长的道路迈进。一般说来,较之汉魏六朝诗歌大多局限于比较单纯的抒情写景,唐人的古诗则趋向笔力驰骋、气象峥嵘、边幅开阔、语文明畅,不仅抒写波澜起伏的情感心理活动,还直接叙述事件,刻画人物,铺捧场景,生发议论,使诗歌表情达意的功能得到空前的发挥。唐代诗人中也有接近于汉魏古诗含蓄淳厚作风的,如王、孟、韦、柳,但较为少见。不构成唐人古诗的主流。另外,在音节上,唐代古诗受今体诗的影响,或则吸取声律的和谐与对仗的工整,或则有意走上反律化的途径,皆不同于晋、宋以前诗歌韵调的纯任自然。所以明代格调论者以唐人古诗为汉魏以来古诗的“变体”,并不算错。只是他们从伸正黜变、荣古虐今的传统观念出发,贬抑唐人古诗的成就,甚至宣言“唐无五言古诗”(李攀龙《唐诗选序》),那就太过分了。清王士禛《古诗选》在五言古诗部分选了一百多位汉魏六朝作家的作品,于唐人只取陈于昂、张九龄、李白、韦应物、柳宗元五家,还说是“四唐古诗之望,可以略睹焉”(《古诗选·五言诗凡例》),显示出同一偏见。倒是明末许学夷在《诗源辩体》中强调指出“唐人五古自有唐体”,它以敷陈充畅为特色,不能拿汉魏古诗委婉含蓄的作风来硬加绳尺,可谓通达之见。

至于同属唐人古体,五言和七言又有所差别,这个问题比较微妙,须细心体察。我们看五七言的区分,虽只在每句相差两个字上,但造成的节奏感和韵调感却很不一样。五言字少,念起来有一种安详舒缓的气度,近乎平时的语调;七言音促,上口时会给人以发扬蹈厉的感觉,类似于朗诵或歌唱表演的声腔。试读“杜陵有布衣,老大意转拙,许身一何愚,窃比稷与契”(杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》),或者像“暮投石壕村,有吏夜捉人,老翁逾墙走,老妇出门看”(杜甫《石壕吏》)这样的句子,无论叙事还是抒情,口气何等自然平实,不带任何拖腔。但如“少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲,江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿”(杜甫《哀江头》),以至于“中兴诸将收山东,捷书夜报清昼同,河广传闻一苇过,胡危命在破竹中”(杜甫《洗兵马》)则不管是悲慨还是喜颂,是仄脚还是平收,念起来都有一种异乎寻常说话的调门。抑扬抗坠,铿锵成韵。我国古代传统上有诵诗与歌诗的区分,西洋歌剧音乐亦有宣叙调与咏叹调的歧异,五言和七言在调式上的分别大抵类此。这就是为什么五七言古诗尽管都起源于民歌,而五言诗在东汉中叶以后即日渐脱离音乐,取得独立的发展,七言诗却长时期停留在乐府歌行体的范围内,直到唐代还常以七言短章合乐歌唱的缘故。

(节选自陈伯海《唐诗学引论》,有删改)

(1)关于古体诗,下列表述符合原文意思的一项是( )

A.古体诗产生于唐代以前,在唐出现篇幅短小、格律严整、生命力更强的近体诗后,逐渐走向衰微。

B.古体诗的格律限制并不严格,因而形成了篇幅可长可短,押韵自由灵活,不必拘守对偶与声律的特点。

C.古体诗在形式上有四言、五言、七言、杂言等多种;唐人古体以五言、七言为主,更似绝句律诗。

D.五七言古体至唐而新变,是多种因素作用的结果;唐人古体虽为“古体”,其实已与以往古风不同。

(2)下列关于“汉魏古诗”和“唐人古诗”的理解与分析,不正确的一项是( )

A.汉魏古诗大多局限于比较单纯的抒情写景,在作品表现范围上,不像唐人所作古诗那样开阔。

B.就含蓄淳厚的作风而言,汉魏古诗略胜一筹;就表情达意的功能而论,唐人古诗则更具优势。

C.唐人古诗有的在今体诗的影响下表现为声律和谐与对仗工整,有的继承汉魏古诗有意“反律化”。

D.两者各具特色,由汉魏古诗到唐人古诗,是变化,是拓展;一味地贬抑唐人古诗,失之偏颇。

(3)根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.清王士禛对唐人五言古诗只认可五家,足见其偏见;明许学夷明察唐人五古特色,其观点可谓通达。

B.本文第三段采用了对比论证的方法,明确了唐人古体中的五言和七言在节奏感和韵调感方面的不同。

C.本文引用的语句分诗论和诗句两类,其作用是帮助读者准确把握不同时代古体诗形式和内容的异同。

D.白居易《琵琶行》中的“弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志”,抒情悲慨,读来抑扬抗坠,铿锵成韵。

四、能力拓展阅读

月

杜 甫

万里瞿唐①月,春来六上弦②。

时时开暗室,故故③满青天。

爽合风襟静,高当泪脸悬。

南飞有乌鹊,夜久落江边。

【注】 ①瞿唐:瞿塘峡,位于长江三峡奉节至巫山段,安史之乱后,杜甫曾困居于此。

②上弦:上弦月,农历每月初七、初八的弓形月亮。

③故故:常常,频频。

倦 夜

杜 甫

竹凉侵卧内,野月满庭隅。

重露成涓滴,稀星乍有无。

暗飞萤自照,水宿鸟相呼。

万事干戈里,空悲清夜徂。

江间作四首(其三)

潘大临①

西山通虎穴②,赤壁隐龙宫。

形胜三分国,波流万世功。

沙明拳宿鹭③,天阔退飞鸿。

最羡渔竿客,归船雨打篷。

【注】①潘大临(约1057~1106):字邠老,黄州(今湖北黄冈)人,善诗文。曾随苏轼同游赤壁。

②西山:在湖北鄂州西,山幽僻深邃.

③拳宿鹭:指白鹭睡眠时一腿蜷缩的样子。

咏怀古迹

唐 杜甫

诸葛大名垂宇宙,宗臣遗 像肃清高。

三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛 。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

福移汉祚难恢复,志决身歼军务劳。

巩固提高练习参考答案

1.C 解析: A.“劲”读jìng;B.“朔”读shuò;D.“绿”读lù。

2. B 解析:好音:优美动听的鸟鸣。

3. B 解析:两个“自”都是“自己”的意思;第一个“顾”是“拜访、探望”的意思,第二个“顾”是“看”的意思。

4.C 解析:本题考查理解常见文言实词在文中的含义。捷:胜利,成功。

5.A 解析:①“两表”为诸葛亮的《前出师表》和《后出师表》。

②对联“圣哲”即“诗圣”杜甫。

③“万家忧乐”简化了范仲淹的名句“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

6.(1) “无处告诉”是说诗人想找个人说说内心的烦恼却找不到,表达了诗人的孤独烦恼之情和欲排遣而不得的无奈。

解析:这是一首绝句,首句不入韵,韵脚字为“狂”和“床”。杜甫的诗风为沉郁顿挫,该诗很好地体现了这一点。前两句写自己的孤独,想找个人说说话都难如愿。

(2)“走觅南邻爱酒伴,经旬出饮独空床”是说诗人高高兴兴地去寻觅“酒伴”,结果人家早已外出。这样写是对“无处告诉”的生动阐释,深化了诗人的孤独和无奈之情。

7.(1)BC

(2)①“寒”即寒冷,这个“寒”字起到了画龙点睛的作用;②“寒”因“此夜”两字注入离情,说明这不是通常因夜深感觉到肌体寒冷,而是在这个特定 的离别之夜诗人独特的感受;③这里“寒”字分别呼应了首句形容夜烟弥漫,诗人心情迷乱的“乱”字,次句暗示诗人伫立凝望产生的聚散匆匆感的“飞”字,第三句既写外界景象,又写内心情 怀的“寂寞”,这样全诗就把送别之后的孤寂惆怅之情用寓情于景法融入描写之中了。

8.(1)壮志难酬,怀抱未展;中年多病,时光日迫;国土沦丧,战事未宁。

(2)以“丹枫”照应“秋”;寓情于景,想象自己将来烟雨垂钓的画面,表达了自己隐逸的愿望,也暗含无奈和苦闷之情。

解析:(2)题干要求“简要赏析尾联的表达效果”,这是针对诗歌的尾联和尾句设题,是江苏卷的常考题型。首先分析“尾联”所使用的技巧,然后结合具体内容分析效果。“明朝烟雨桐江岸,且占丹枫系钓舟”,尾联主要是写景,“明朝”说明这是想象之景,诗人想象自己明朝在烟雨之中于桐江岸边把小船系在“枫树”上去垂钓,画面很悠闲,反映了作者的愿望——隐逸,但结合颔联和颈联可以知道,这一愿望是建立在国土沦丧、战事连年、自己壮志未酬又中年多病的基础之上,故这一愿望中就饱含无奈和苦闷之情,诗人寓情于景,借景抒怀,把一个中年多病、空有报国之志却无法施展的忧国忧民的诗人形象呈现在读者的面前。

9.(1)BE

(2)①用春蚕食叶描摹考场内考生落笔纸上的声响,生动贴切;

②动中见静,越发见出考场的庄严寂静;

③强化作者充满希望的喜悦之情。

10.(1)A

(2)B

(3)相同点:都写乡村风光和对乡村的热爱之情。不同点:①《西村》侧重写自然风光,《游山西村》侧重写乡村人情和古民风俗。②《游山西村》还体现出深刻的哲理。

解析:

(1)此题考查理解诗歌内容的能力。可根据对诗歌整体内容的感知与理解,抓住关键词“往岁”“记今夕”可判断出时间的不同,因此选A。

(2)此题考查鉴赏诗歌表现手法的能力。可根据常见的诗歌赏析运用的表现手法,结合着具体诗句分析作答。B项,“横笛”“闻声”属于听觉;“红旗”“雪”属于视觉描写,故符合题干要求,所以选B。

同课章节目录