人教部编版教材七年级语文上册第22课《寓言四则》课件 (共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版教材七年级语文上册第22课《寓言四则》课件 (共38张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-01-04 20:21:47 | ||

图片预览

文档简介

课件38张PPT。22.寓言四则文体知识寓言,用假托的故事寄寓意味深长的道理,给人以启示。大多篇幅简短,主人公可以是人,或拟人化的生物、非生物。主题多是借此喻彼,借远喻近,借古喻今,使深奥的道理从简单的故事中体现出来,具有鲜明的哲理性和讽刺性。在创作上常常运用夸张和拟人等表现手法。伊索寓言

中国古文言寓言作者简介伊索,公元前6世纪的希腊寓言家,奴隶出身。他善于讲寓言故事来讽刺权贵,最后遭到杀害。他的寓言经后人加工,成为《伊索寓言》,流传于世。《伊索寓言》故事短小精悍,描写形象生动,语言简洁朴素,富有幽默感。读读写写赫拉(hè) 宙斯(zhòu) 庇护(bì) 粘住(zhān)

凯歌 爱慕虚荣赫尔墨斯和雕像者《伊索寓言》宙斯:希腊神话中的众神之王。赫拉:希腊神话中的天后,宙斯的妻子。赫尔墨斯:一译海尔梅斯,是希腊神话中众神的使者赫尔墨斯赫拉宙斯学习探究:《赫耳墨斯和雕像者》1.赫耳墨斯为什么来到凡间?

2.他为什么挑了宙斯和赫拉的雕像来问价,请说出他此刻的心理?

3.墨斯3次问话,神态、语气一样吗?为什么要“笑着问道”,这“笑”有什么含义?“想知道他在人间受到多大的尊重”。想与地位最高的神一比高低,非常的自负。第1问是探询;

第2问时“笑”写出他满意又得意的心态;

第3问时他已经有把握胜过所有的神,显得很狂妄。你认为赫耳墨斯是个怎样的人?

从这则寓言中你获得了怎样的启发?讽刺、批评那些爱慕虚荣、自命不凡的人。蚊子和狮子《伊索寓言》学习探究:《蚊子和狮子》 1.蚊子为什么能打败狮子?

2.蚊子为什么会败给蜘蛛?

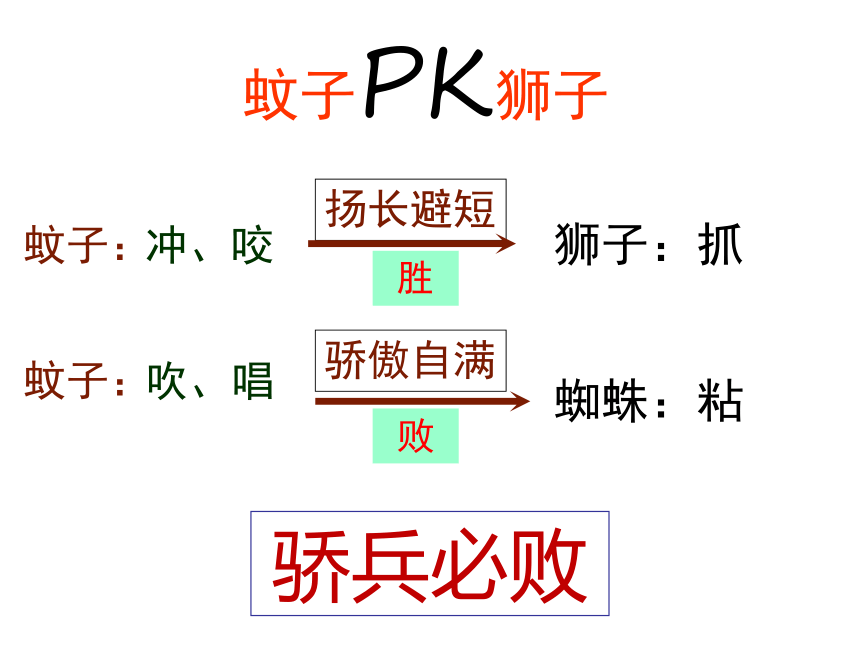

3.故事有何寓意?蚊子PK狮子冲、咬扬长避短胜狮子:抓吹、唱骄傲自满败蜘蛛:粘骄兵必败蚊子:蚊子: 寓意:讽刺那些取得一点成绩而得意忘形的人。《蚊子和狮子》思考:试比较这则寓言和上则《赫耳墨斯和雕像者》有什么相同和不同之处?比较阅读相同点:结构相同。都是第1段讲故事,第2段议论并得出道理。不同点:

1.情节不同;《赫》采用三问三答,把情节推向高潮。《蚊》写了两件事:第一是蚊子和狮子的战斗,战胜了狮子;第二件是蚊子得意忘形,被蜘蛛粘住。

2.表现方法不同:《赫》把神当作人来写。《蚊》则用拟人手法,赋予动物以人的情感和性格。

3.表达方式不同:《赫》主要运用语言、动作和心理描写,表现赫耳墨斯爱慕虚荣、自命不凡的性格特征。

《蚊》主要运用语言描写,表现蚊子勇敢机智,藐视强大的敌人。描写蚊子两次吹喇叭的动作。基础梳理一、通假字。身亡所寄:其人舍然大喜:通“无”,没有。通“释”,解释、消除。二、一词多义。闻有闻而传之者曰:

闻之于宋君:

求闻之若此:听说。使听到。消息。若求闻之若此:

不若无闻也:

未若柳絮因风起:

若屈伸呼吸:像。比得上。比得上。你。基础梳理三古今异义。1.常一人居外。3.丁氏对曰。古:停留;

今:居住。古:回答;

今:正确,与“错”相对。2.及其家穿井。古:到了......时候;

今:到达。4.得一人之使。古:劳动力;

今:使用。5.奈何尤其坏。古:怎么,为何;

今:用于反问或否定,表示没有办法。穿井得一人《吕氏春秋》《吕氏春秋》简介:《吕氏春秋》是在秦国丞相吕不韦主持下,集合门客们编撰的一部黄老道家名著。全书共分十二卷,一百六十篇,二十余万字。《吕氏春秋》作为十二纪、八览、六论,注重博采众家学说,以道家黄老思想为主,兼收儒、墨、法、兵、农、纵横和阴阳各先秦诸子百家言论,所以《汉书·艺文志》等将其列入杂家。吕不韦自己认为其中包括了天地万物古往今来的事理,所以称之为《吕氏春秋》。 等到译文: 宋国有一户姓丁的人家,家中没有井,要出门打水浇田,经常有一个人停留在外面(专门做这件事)。 宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”的表顺承溉,浇灌,灌溉。

汲,从井里取水。代词,他告诉 停留等到他家里挖了一口井后,告诉别人说:“我家挖井节省了一个劳动力。” 翻译挖、掘 有闻而传之者,曰:“丁氏穿井得一人。”

国人道之,闻之于宋君。求闻之若此,不若无闻。也。听说译文: 有人听说了这件事并传播给其他人,说: “丁家打井得到了一个人。”居住在国都中的人都在讲述这件事,使宋国的国君知道了这件事。

像这样以讹传讹,道听途说,还不如什么都没听到。

讲述使知道被代词,指丁家人说的那句话。传播得到这件事这件事 宋君令人问之于丁氏。丁氏对曰:“得一人

之使,非得一人于井中也。” 译文: 宋国国君派人向丁家询问这件事。丁家的人回答说:“(我说的是打井)得到(节省)了一个劳动力,并非在井中得到了一个人。”?向这件事 回答 的劳动力在派遣思考:

这则寓言故事告诉我们一个什么道理?不可轻信谣言,更不要以讹传讹。我们只有深入调查研究,开动脑筋思考,以理去衡量,才能获得真正的答案。课前小故事 于是列子写下了《杞人忧天》这样一个富有启发的寓言故事。 《左传》鲁庄公七年(前687年)有这样的记载:某天夜晚,所有的星星都消失了,忽然,天空中下起了流星雨。流星雨砸到杞国一带,落星砸毁半个国家,房屋焚烧,大火连烧三个月。经历过此事的人,总是害怕天再塌下来。杞人忧天列子:名寇,又名御寇,战国前期思想家、文学家,是继老子和庄子之后的又一位道家学派代表人物。其学本于黄帝老子,主张清静无为。

著有《列子》,是道家重要典籍。对于列子在中国文学史和思想史上的重要贡献,封建帝王尤为重视,唐玄宗天宝元年(公元742年)将列子封为“冲虚真人”,所著《列子》诏称《冲虚真经》;宋徽宗封为“致虚观妙真君。”北宋景德年间加封“至德”,号曰《冲虚至德真经》。列子著书常言人之所未言,气伟而才奇简劲宏妙,对后世有深远影响。作者简介《列子》,相传战国郑国人列御寇著。《汉书·艺文志》著录《列子》八篇。

《列子》的内容多为民间故事、寓言和神话传说。内有很多脍炙人口而又有教育意义的故事,如:《儿童辩日》、《歧路亡羊》、《杞人忧天》、《愚公移山》等,都是很有价值的文学遗产。

杞人忧天 躇步跐蹈

日月星宿 中伤 充塞qǐchúcǐdǎoxiù(一宿 宿营)(一宿 宿营)(一宿 宿营)zhòngzhòngzhòngzhòngsèsè识字正音舍然shì崩坠:寄:废寝食:因:晓:屈伸:行止:只使:舍然:奈何忧崩坠乎:奈地坏何:为什么怎么崩塌坠落依托 依附睡不着觉,吃不下饭于是告知、开导弯曲伸张行动 、活动即使消除疑虑的样子字词释义 杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天,积气耳,亡处亡气,若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?崩塌坠落无开导他为什么罢了说文解字依附、依托于是你行动译文:

杞国有个人,担心天会崩塌,地会陷落,自己没有地方依附,以至于睡不好觉吃不下饭。

又有一个为这个杞国人的担心而担心,于是去开导他,说:“天,聚积的气体罢了,没有地方没有气体。你弯曲伸张、一呼一吸,整天都在天中活动,为什么担忧崩塌陷落呢?” 其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠耶?”晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”其人曰:“奈地坏何?”晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?”其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

即使 伤害四方 踩、踏 语气词,吗说文解字同“释”,消除、解除 当真、果真那人说:“天果真是聚积的气体,日月星辰,不会应当坠落吗?”

开导他的人说:“日月星辰,也是聚集的气体中发光的东西,即使坠落,也不会伤害到人。”那人说:“大地崩塌了怎么办呢?”

开导者说:“地,不过是聚积的土块罢了,填满了四方,没有地方没有土块。你踩踏,整天都在地上活动,怎么还担心地会陷落呢?”

那个杞国人消除了疑虑,非常开心,开导他的人也消除了疑虑,非常开心。 杞国有人忧/天地崩坠,身/无所寄,废/寝食者。

又有/忧彼之所忧者,因/往/晓之,曰:“天,积气/耳,亡处/亡气。若/屈伸呼吸,终日/在天中行止,奈何/忧崩坠乎?”

其人/曰:“天/果/积气,日月星宿,不当坠/耶?”

晓之者/曰:“日月星宿,亦/积气中之/有光耀者,只使坠,亦/不能/有所中伤。”

其人/曰:“奈/地坏何?”

晓之者/曰:“地,积块/耳,充塞/四虚,亡处/亡块。若/躇步跐蹈,终日/在地上行止,奈何/忧其坏?”

其人/舍然大喜,晓之者/亦/舍然大喜。读中取意1.杞人“为何而忧”?(用原文回答)2.杞人“忧成何状”?(用原文回答)3.谁来为杞人解忧? (用原文回答)不合乎科学。

”晓之者“的解释只能代表当时的认识水平,但他那种关心他人的精神、耐心诱导的做法,还是值得学习的。4.晓之者的话是否科学?你如何评价?解读寓意寓意:嘲笑那些整天

怀着毫无必要的担心和无穷无尽的忧愁,既自扰又扰人的庸人。

告诉人们不要毫无根据的瞎担心。↓小故事,大道理

1.又有忧彼之所忧者,因往晓之

2.充塞四虚,亡处亡块。

3.奈地坏何?

4.奈何忧其坏?

又有一个为这个杞国人的担心而担心,于是去开导他填满了四方,没有地方没有土块。大地崩塌了怎么办呢?怎么还担心地会陷落呢?重点句子庞恭陪伴魏国太子到邯郸做人质。在临行前,庞恭对魏王说:“要是现在有个人跑来说,热闹的街上出现了一只老虎,大王您相不相信?”“不信!”魏王立刻答道。“如果同时有两个人跑来,热闹的街上有一只大老虎,您相信吗?”庞恭又问。“我会怀疑。”魏王回答道。“那么要是三个人异口同声地说街上有只老虎时,您会相信吗?”庞恭接着问魏王回答道:“我会相信。”于是庞恭就劝诫魏王:“街市上不会有老虎,这是很明显的事。可是经过三个人一说,好像真的有了老虎。现在赵国国都邯郸离魏国国都大梁,比这里的街市远了许多,议论我的人又不止三个。希望大王明察此事。”魏王道:“一切我自己知道。”可是,庞恭走前就有人毁谤他。庞恭陪太子回国,魏王果然没有再召见他了。课外延展讽刺魏惠王无知的,但后世人引申这故事成为“三人成虎”这句成语,乃是借来比喻有时谣言可以掩盖真相的意思。判断一件事情的真伪,必须经过细心考察和思考,不能道听途说。

凯歌 爱慕虚荣赫尔墨斯和雕像者《伊索寓言》宙斯:希腊神话中的众神之王。赫拉:希腊神话中的天后,宙斯的妻子。赫尔墨斯:一译海尔梅斯,是希腊神话中众神的使者赫尔墨斯赫拉宙斯学习探究:《赫耳墨斯和雕像者》1.赫耳墨斯为什么来到凡间?

2.他为什么挑了宙斯和赫拉的雕像来问价,请说出他此刻的心理?

3.墨斯3次问话,神态、语气一样吗?为什么要“笑着问道”,这“笑”有什么含义?“想知道他在人间受到多大的尊重”。想与地位最高的神一比高低,非常的自负。第1问是探询;

第2问时“笑”写出他满意又得意的心态;

第3问时他已经有把握胜过所有的神,显得很狂妄。你认为赫耳墨斯是个怎样的人?

从这则寓言中你获得了怎样的启发?讽刺、批评那些爱慕虚荣、自命不凡的人。蚊子和狮子《伊索寓言》学习探究:《蚊子和狮子》 1.蚊子为什么能打败狮子?

2.蚊子为什么会败给蜘蛛?

3.故事有何寓意?蚊子PK狮子冲、咬扬长避短胜狮子:抓吹、唱骄傲自满败蜘蛛:粘骄兵必败蚊子:蚊子: 寓意:讽刺那些取得一点成绩而得意忘形的人。《蚊子和狮子》思考:试比较这则寓言和上则《赫耳墨斯和雕像者》有什么相同和不同之处?比较阅读相同点:结构相同。都是第1段讲故事,第2段议论并得出道理。不同点:

1.情节不同;《赫》采用三问三答,把情节推向高潮。《蚊》写了两件事:第一是蚊子和狮子的战斗,战胜了狮子;第二件是蚊子得意忘形,被蜘蛛粘住。

2.表现方法不同:《赫》把神当作人来写。《蚊》则用拟人手法,赋予动物以人的情感和性格。

3.表达方式不同:《赫》主要运用语言、动作和心理描写,表现赫耳墨斯爱慕虚荣、自命不凡的性格特征。

《蚊》主要运用语言描写,表现蚊子勇敢机智,藐视强大的敌人。描写蚊子两次吹喇叭的动作。基础梳理一、通假字。身亡所寄:其人舍然大喜:通“无”,没有。通“释”,解释、消除。二、一词多义。闻有闻而传之者曰:

闻之于宋君:

求闻之若此:听说。使听到。消息。若求闻之若此:

不若无闻也:

未若柳絮因风起:

若屈伸呼吸:像。比得上。比得上。你。基础梳理三古今异义。1.常一人居外。3.丁氏对曰。古:停留;

今:居住。古:回答;

今:正确,与“错”相对。2.及其家穿井。古:到了......时候;

今:到达。4.得一人之使。古:劳动力;

今:使用。5.奈何尤其坏。古:怎么,为何;

今:用于反问或否定,表示没有办法。穿井得一人《吕氏春秋》《吕氏春秋》简介:《吕氏春秋》是在秦国丞相吕不韦主持下,集合门客们编撰的一部黄老道家名著。全书共分十二卷,一百六十篇,二十余万字。《吕氏春秋》作为十二纪、八览、六论,注重博采众家学说,以道家黄老思想为主,兼收儒、墨、法、兵、农、纵横和阴阳各先秦诸子百家言论,所以《汉书·艺文志》等将其列入杂家。吕不韦自己认为其中包括了天地万物古往今来的事理,所以称之为《吕氏春秋》。 等到译文: 宋国有一户姓丁的人家,家中没有井,要出门打水浇田,经常有一个人停留在外面(专门做这件事)。 宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”的表顺承溉,浇灌,灌溉。

汲,从井里取水。代词,他告诉 停留等到他家里挖了一口井后,告诉别人说:“我家挖井节省了一个劳动力。” 翻译挖、掘 有闻而传之者,曰:“丁氏穿井得一人。”

国人道之,闻之于宋君。求闻之若此,不若无闻。也。听说译文: 有人听说了这件事并传播给其他人,说: “丁家打井得到了一个人。”居住在国都中的人都在讲述这件事,使宋国的国君知道了这件事。

像这样以讹传讹,道听途说,还不如什么都没听到。

讲述使知道被代词,指丁家人说的那句话。传播得到这件事这件事 宋君令人问之于丁氏。丁氏对曰:“得一人

之使,非得一人于井中也。” 译文: 宋国国君派人向丁家询问这件事。丁家的人回答说:“(我说的是打井)得到(节省)了一个劳动力,并非在井中得到了一个人。”?向这件事 回答 的劳动力在派遣思考:

这则寓言故事告诉我们一个什么道理?不可轻信谣言,更不要以讹传讹。我们只有深入调查研究,开动脑筋思考,以理去衡量,才能获得真正的答案。课前小故事 于是列子写下了《杞人忧天》这样一个富有启发的寓言故事。 《左传》鲁庄公七年(前687年)有这样的记载:某天夜晚,所有的星星都消失了,忽然,天空中下起了流星雨。流星雨砸到杞国一带,落星砸毁半个国家,房屋焚烧,大火连烧三个月。经历过此事的人,总是害怕天再塌下来。杞人忧天列子:名寇,又名御寇,战国前期思想家、文学家,是继老子和庄子之后的又一位道家学派代表人物。其学本于黄帝老子,主张清静无为。

著有《列子》,是道家重要典籍。对于列子在中国文学史和思想史上的重要贡献,封建帝王尤为重视,唐玄宗天宝元年(公元742年)将列子封为“冲虚真人”,所著《列子》诏称《冲虚真经》;宋徽宗封为“致虚观妙真君。”北宋景德年间加封“至德”,号曰《冲虚至德真经》。列子著书常言人之所未言,气伟而才奇简劲宏妙,对后世有深远影响。作者简介《列子》,相传战国郑国人列御寇著。《汉书·艺文志》著录《列子》八篇。

《列子》的内容多为民间故事、寓言和神话传说。内有很多脍炙人口而又有教育意义的故事,如:《儿童辩日》、《歧路亡羊》、《杞人忧天》、《愚公移山》等,都是很有价值的文学遗产。

杞人忧天 躇步跐蹈

日月星宿 中伤 充塞qǐchúcǐdǎoxiù(一宿 宿营)(一宿 宿营)(一宿 宿营)zhòngzhòngzhòngzhòngsèsè识字正音舍然shì崩坠:寄:废寝食:因:晓:屈伸:行止:只使:舍然:奈何忧崩坠乎:奈地坏何:为什么怎么崩塌坠落依托 依附睡不着觉,吃不下饭于是告知、开导弯曲伸张行动 、活动即使消除疑虑的样子字词释义 杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天,积气耳,亡处亡气,若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?崩塌坠落无开导他为什么罢了说文解字依附、依托于是你行动译文:

杞国有个人,担心天会崩塌,地会陷落,自己没有地方依附,以至于睡不好觉吃不下饭。

又有一个为这个杞国人的担心而担心,于是去开导他,说:“天,聚积的气体罢了,没有地方没有气体。你弯曲伸张、一呼一吸,整天都在天中活动,为什么担忧崩塌陷落呢?” 其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠耶?”晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”其人曰:“奈地坏何?”晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?”其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

即使 伤害四方 踩、踏 语气词,吗说文解字同“释”,消除、解除 当真、果真那人说:“天果真是聚积的气体,日月星辰,不会应当坠落吗?”

开导他的人说:“日月星辰,也是聚集的气体中发光的东西,即使坠落,也不会伤害到人。”那人说:“大地崩塌了怎么办呢?”

开导者说:“地,不过是聚积的土块罢了,填满了四方,没有地方没有土块。你踩踏,整天都在地上活动,怎么还担心地会陷落呢?”

那个杞国人消除了疑虑,非常开心,开导他的人也消除了疑虑,非常开心。 杞国有人忧/天地崩坠,身/无所寄,废/寝食者。

又有/忧彼之所忧者,因/往/晓之,曰:“天,积气/耳,亡处/亡气。若/屈伸呼吸,终日/在天中行止,奈何/忧崩坠乎?”

其人/曰:“天/果/积气,日月星宿,不当坠/耶?”

晓之者/曰:“日月星宿,亦/积气中之/有光耀者,只使坠,亦/不能/有所中伤。”

其人/曰:“奈/地坏何?”

晓之者/曰:“地,积块/耳,充塞/四虚,亡处/亡块。若/躇步跐蹈,终日/在地上行止,奈何/忧其坏?”

其人/舍然大喜,晓之者/亦/舍然大喜。读中取意1.杞人“为何而忧”?(用原文回答)2.杞人“忧成何状”?(用原文回答)3.谁来为杞人解忧? (用原文回答)不合乎科学。

”晓之者“的解释只能代表当时的认识水平,但他那种关心他人的精神、耐心诱导的做法,还是值得学习的。4.晓之者的话是否科学?你如何评价?解读寓意寓意:嘲笑那些整天

怀着毫无必要的担心和无穷无尽的忧愁,既自扰又扰人的庸人。

告诉人们不要毫无根据的瞎担心。↓小故事,大道理

1.又有忧彼之所忧者,因往晓之

2.充塞四虚,亡处亡块。

3.奈地坏何?

4.奈何忧其坏?

又有一个为这个杞国人的担心而担心,于是去开导他填满了四方,没有地方没有土块。大地崩塌了怎么办呢?怎么还担心地会陷落呢?重点句子庞恭陪伴魏国太子到邯郸做人质。在临行前,庞恭对魏王说:“要是现在有个人跑来说,热闹的街上出现了一只老虎,大王您相不相信?”“不信!”魏王立刻答道。“如果同时有两个人跑来,热闹的街上有一只大老虎,您相信吗?”庞恭又问。“我会怀疑。”魏王回答道。“那么要是三个人异口同声地说街上有只老虎时,您会相信吗?”庞恭接着问魏王回答道:“我会相信。”于是庞恭就劝诫魏王:“街市上不会有老虎,这是很明显的事。可是经过三个人一说,好像真的有了老虎。现在赵国国都邯郸离魏国国都大梁,比这里的街市远了许多,议论我的人又不止三个。希望大王明察此事。”魏王道:“一切我自己知道。”可是,庞恭走前就有人毁谤他。庞恭陪太子回国,魏王果然没有再召见他了。课外延展讽刺魏惠王无知的,但后世人引申这故事成为“三人成虎”这句成语,乃是借来比喻有时谣言可以掩盖真相的意思。判断一件事情的真伪,必须经过细心考察和思考,不能道听途说。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首