第二章 光和视觉[下学期]

图片预览

文档简介

帮你学科学

帮你学科学

第二章 光和视觉

【概念与规律】

一、光信息

光是一种信息,光在传播过程中就在传递一种信息。视觉就是眼睛视网膜上的感光细胞将光信息转换为可在视神经中传输的信息,通过视神经等把这些信息传入脑中,再通过大脑的整合作用而形成视觉。

二、光的反射

1.光的反射:光射到物体表面有一部分光被反射回去的现象。

2.光的反射定律:反射光线、入射光线和法线在同一平面,反射光线与入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角。(三线两角一面)

3.光的反射形式: 都遵循光的反射定律。

4.光线的可逆性:光在反射时光路是可逆的。

5.光的反射的应用:球面镜与平面镜。

平面镜:能改变光的传播方向。

球面镜:

三、光的折射

1.光的折射:光从一种介质进入另一种介质时传播方向产生偏折的现象。

2.光的折射规律:折射光线、入射光线与法线在同一平面,折射光线与入射光线分居法线两侧。当光从空气中斜射入其它物质中时,折射光线偏向法线方向;光从其它物质斜射入空气中时,折射光线偏离法线方向;当光线垂直入射时,进入第二种介质的光线传播方向不发生改变。

四、凸透镜成像

1.凸、凹透镜的作用:

凸透镜:光线经凸透镜折射后能使光线会聚,亦称会聚透镜。

凹透镜:光线经凹透镜折射后能使光线发散,亦称发散透镜。

2.凸透镜成像的特点:

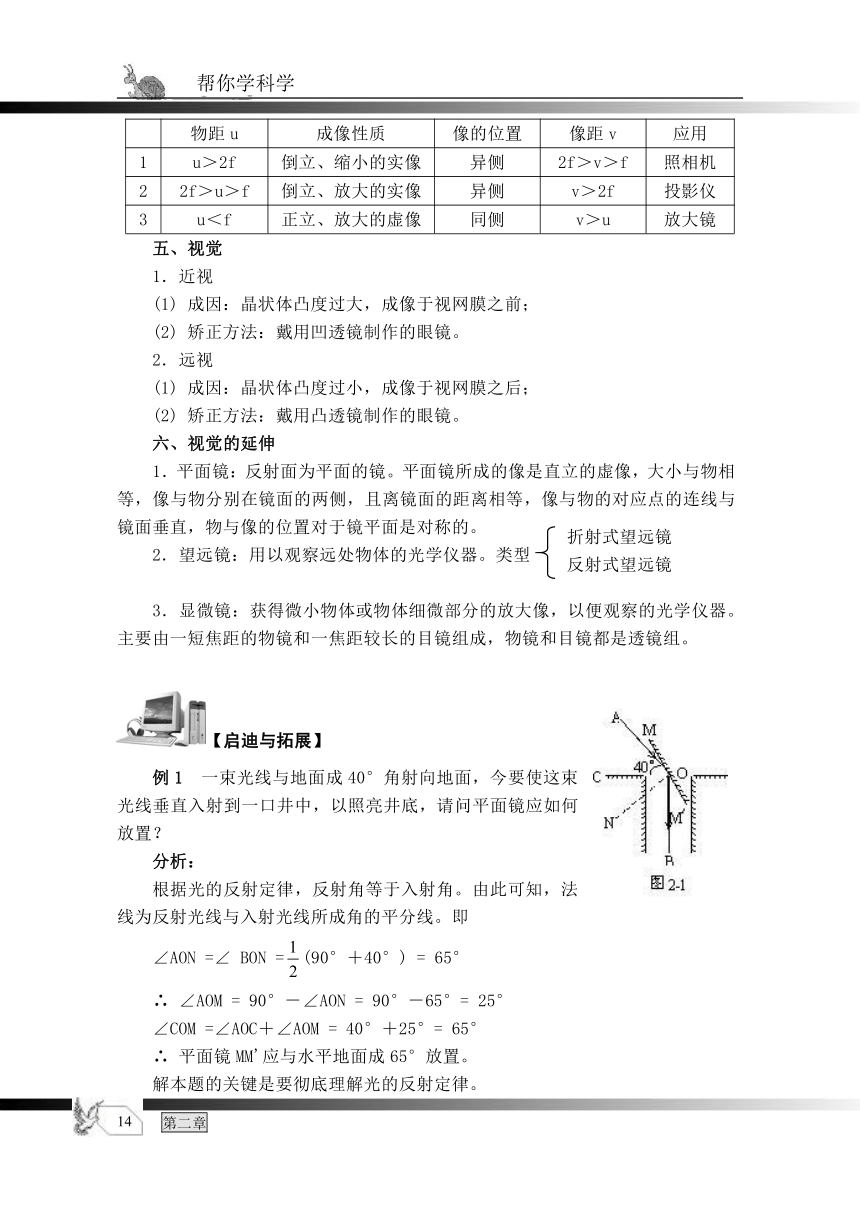

物距u 成像性质 像的位置 像距v 应用

1 u>2f 倒立、缩小的实像 异侧 2f>v>f 照相机

2 2f>u>f 倒立、放大的实像 异侧 v>2f 投影仪

3 u<f 正立、放大的虚像 同侧 v>u 放大镜

五、视觉

1.近视

(1) 成因:晶状体凸度过大,成像于视网膜之前;

(2) 矫正方法:戴用凹透镜制作的眼镜。

2.远视

(1) 成因:晶状体凸度过小,成像于视网膜之后;

(2) 矫正方法:戴用凸透镜制作的眼镜。

六、视觉的延伸

1.平面镜:反射面为平面的镜。平面镜所成的像是直立的虚像,大小与物相等,像与物分别在镜面的两侧,且离镜面的距离相等,像与物的对应点的连线与镜面垂直,物与像的位置对于镜平面是对称的。

2.望远镜:用以观察远处物体的光学仪器。类型

3.显微镜:获得微小物体或物体细微部分的放大像,以便观察的光学仪器。主要由一短焦距的物镜和一焦距较长的目镜组成,物镜和目镜都是透镜组。

【启迪与拓展】

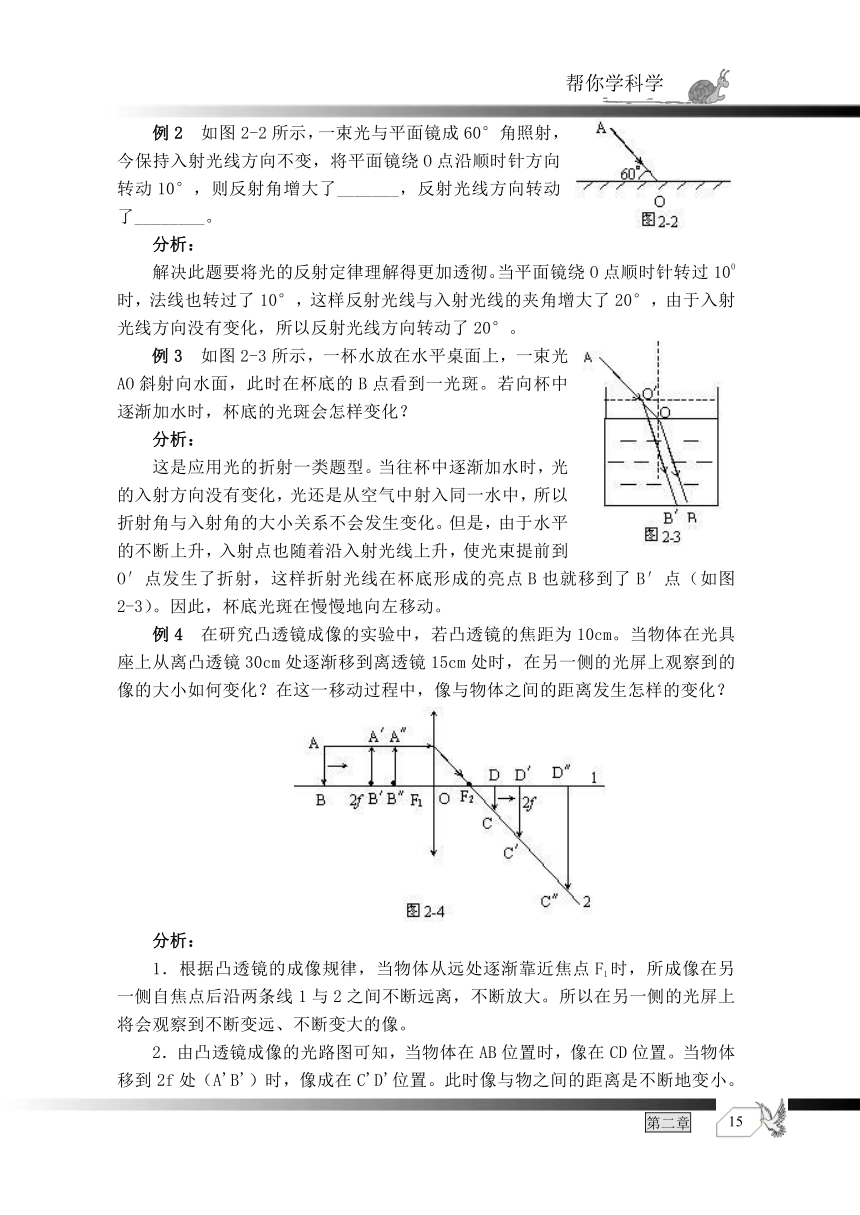

例1 一束光线与地面成40°角射向地面,今要使这束光线垂直入射到一口井中,以照亮井底,请问平面镜应如何放置?

分析:

根据光的反射定律,反射角等于入射角。由此可知,法线为反射光线与入射光线所成角的平分线。即

∠AON =∠ BON =(90°+40°) = 65°

∴ ∠AOM = 90°-∠AON = 90°-65°= 25°

∠COM =∠AOC+∠AOM = 40°+25°= 65°

∴ 平面镜MM'应与水平地面成65°放置。

解本题的关键是要彻底理解光的反射定律。

例2 如图2-2所示,一束光与平面镜成60°角照射,今保持入射光线方向不变,将平面镜绕O点沿顺时针方向转动10°,则反射角增大了_______,反射光线方向转动了________。

分析:

解决此题要将光的反射定律理解得更加透彻。当平面镜绕O点顺时针转过100时,法线也转过了10°,这样反射光线与入射光线的夹角增大了20°,由于入射光线方向没有变化,所以反射光线方向转动了20°。

例3 如图2-3所示,一杯水放在水平桌面上,一束光AO斜射向水面,此时在杯底的B点看到一光斑。若向杯中逐渐加水时,杯底的光斑会怎样变化?

分析:

这是应用光的折射一类题型。当往杯中逐渐加水时,光的入射方向没有变化,光还是从空气中射入同一水中,所以折射角与入射角的大小关系不会发生变化。但是,由于水平的不断上升,入射点也随着沿入射光线上升,使光束提前到O′点发生了折射,这样折射光线在杯底形成的亮点B也就移到了B′点(如图2-3)。因此,杯底光斑在慢慢地向左移动。

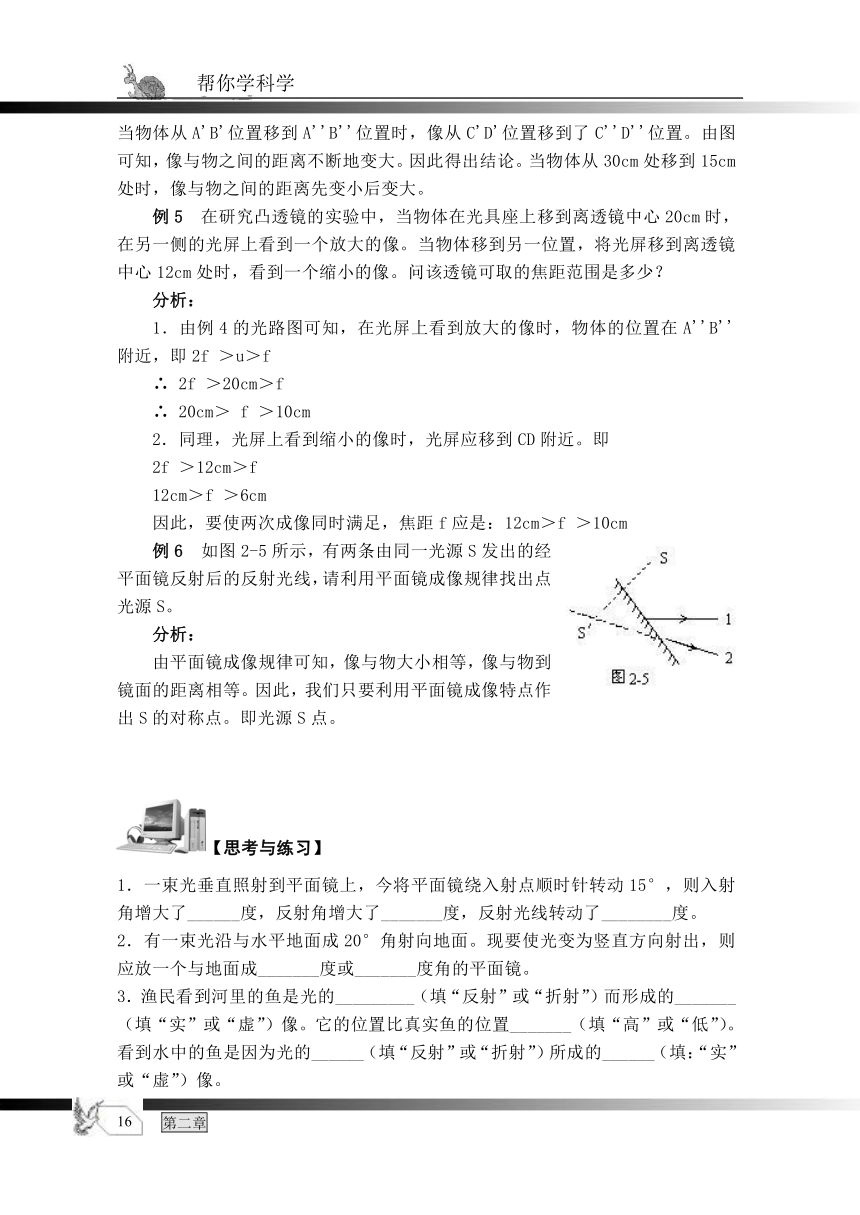

例4 在研究凸透镜成像的实验中,若凸透镜的焦距为10cm。当物体在光具座上从离凸透镜30cm处逐渐移到离透镜15cm处时,在另一侧的光屏上观察到的像的大小如何变化?在这一移动过程中,像与物体之间的距离发生怎样的变化?

分析:

1.根据凸透镜的成像规律,当物体从远处逐渐靠近焦点F1时,所成像在另一侧自焦点后沿两条线1与2之间不断远离,不断放大。所以在另一侧的光屏上将会观察到不断变远、不断变大的像。

2.由凸透镜成像的光路图可知,当物体在AB位置时,像在CD位置。当物体移到2f处(A'B')时,像成在C'D'位置。此时像与物之间的距离是不断地变小。当物体从A'B'位置移到A''B''位置时,像从C'D'位置移到了C''D''位置。由图可知,像与物之间的距离不断地变大。因此得出结论。当物体从30cm处移到15cm处时,像与物之间的距离先变小后变大。

例5 在研究凸透镜的实验中,当物体在光具座上移到离透镜中心20cm时,在另一侧的光屏上看到一个放大的像。当物体移到另一位置,将光屏移到离透镜中心12cm处时,看到一个缩小的像。问该透镜可取的焦距范围是多少?

分析:

1.由例4的光路图可知,在光屏上看到放大的像时,物体的位置在A''B''附近,即2f >u>f

∴ 2f >20cm>f

∴ 20cm> f >10cm

2.同理,光屏上看到缩小的像时,光屏应移到CD附近。即

2f >12cm>f

12cm>f >6cm

因此,要使两次成像同时满足,焦距f应是:12cm>f >10cm

例6 如图2-5所示,有两条由同一光源S发出的经平面镜反射后的反射光线,请利用平面镜成像规律找出点光源S。

分析:

由平面镜成像规律可知,像与物大小相等,像与物到镜面的距离相等。因此,我们只要利用平面镜成像特点作出S的对称点。即光源S点。

【思考与练习】

1.一束光垂直照射到平面镜上,今将平面镜绕入射点顺时针转动15°,则入射角增大了______度,反射角增大了_______度,反射光线转动了________度。

2.有一束光沿与水平地面成20°角射向地面。现要使光变为竖直方向射出,则应放一个与地面成_______度或_______度角的平面镜。

3.渔民看到河里的鱼是光的_________(填“反射”或“折射”)而形成的_______(填“实”或“虚”)像。它的位置比真实鱼的位置_______(填“高”或“低”)。看到水中的鱼是因为光的______(填“反射”或“折射”)所成的______(填:“实”或“虚”)像。

4.近视眼是由于晶状体_________,成像于视网膜_________,矫正方法是戴________。

5.一位身高1.65米的人站在离竖直放置的平面镜前2米处,当他以0.5米/秒的速度向后退时,经过2秒钟,他看到镜中的像离他______米。镜中像高______米。在他后退过程中,他看到他的像以他本人为参照物以_______米/秒后退。

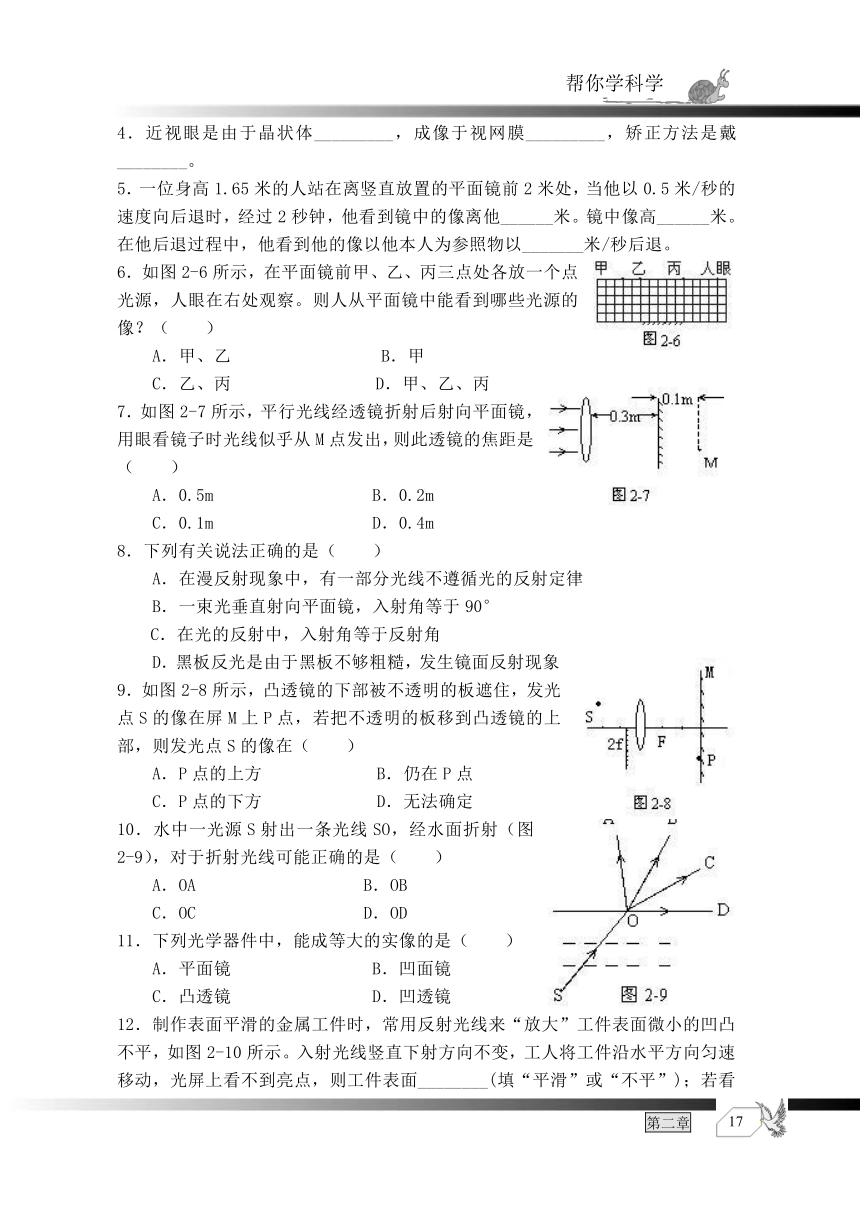

6.如图2-6所示,在平面镜前甲、乙、丙三点处各放一个点光源,人眼在右处观察。则人从平面镜中能看到哪些光源的像?( )

A.甲、乙 B.甲

C.乙、丙 D.甲、乙、丙

7.如图2-7所示,平行光线经透镜折射后射向平面镜,用眼看镜子时光线似乎从M点发出,则此透镜的焦距是( )

A.0.5m B.0.2m

C.0.1m D.0.4m

8.下列有关说法正确的是( )

A.在漫反射现象中,有一部分光线不遵循光的反射定律

B.一束光垂直射向平面镜,入射角等于90°

C.在光的反射中,入射角等于反射角

D.黑板反光是由于黑板不够粗糙,发生镜面反射现象

9.如图2-8所示,凸透镜的下部被不透明的板遮住,发光点S的像在屏M上P点,若把不透明的板移到凸透镜的上部,则发光点S的像在( )

A.P点的上方 B.仍在P点

C.P点的下方 D.无法确定

10.水中一光源S射出一条光线SO,经水面折射(图2-9),对于折射光线可能正确的是( )

A.OA B.OB

C.OC D.OD

11.下列光学器件中,能成等大的实像的是( )

A.平面镜 B.凹面镜

C.凸透镜 D.凹透镜

12.制作表面平滑的金属工件时,常用反射光线来“放大”工件表面微小的凹凸不平,如图2-10所示。入射光线竖直下射方向不变,工人将工件沿水平方向匀速移动,光屏上看不到亮点,则工件表面________(填“平滑”或“不平”);若看到光屏上有亮点,则工件表面_________(填“平滑”或“不平”)。为使“放大”效果更显著,应该光屏适当________(填“靠近”或“远离”)工件。

13.有下列光学器材:显微镜、放大镜、平面镜、幻灯机。从成像原理角度来划分,与其它不同类的是_________,这种分类的根据是_________;从成像的性质来划分,与其它不同类的是_________,因为它所成的是_____________。

14.图2-11所示是光射到两种物质界面时同时发生反射与折射现象,这两种物质一种是空气,另一种是玻璃,由图可知,折射角为_______度,反射光线是_________,光是从_________,射向_________。

15.在研究凸透镜成像的实验中,在光具座上自左至右依次放置蜡烛、_________、光屏,调整它们的高度。使它们的中心大致在__________,其目的是为了_________________。

16.在研究凸透镜成像时,当物体移到离透镜中心16cm时,在光屏上看到一个缩小的像;当物体移到离透镜中心10cm时,在光屏上看到一个放大的像,则该透镜的焦距可能是( )

A.20cm B.14cm C.8cm D.6cm

17.完成图2-12所示的光路图。

18.在图2-13的方框中画上合适的透镜。

19.如图2-14所示某一点光源S,要使它发出的光线经平面镜反射后的反射光线恰好通过P点,请找出入射点O的位置,并完成光路图。

20.如图2-15所示,水平地面上有一光源S,发出一束光垂直射向与地面距5m平行于地面的平面镜上,今将平面镜沿入射点O逆时针转动22.5°,则S发出的光线经平面镜反射后照在地面上的光点离光源S的距离是多少?

【探索与实验】

示例1 探究光的反射规律

1.材料:一小平面镜、一个手电筒、一张硬纸板、一张有狭缝的白纸。

2.方法:

(1) 将硬纸板对折,使它的一半能绕中心轴线转动;

(2) 将硬纸板放在小平面镜上;

(3) 让手电筒的一束光线通过白纸的狭缝照向平面镜,在硬纸板上作下记号;转动硬纸板的另一半,直到找到反射光线,也在另一半的硬纸板上作下记号,画上对应的反射光线;

(4) 取下硬纸板,用量角器量出两条光线与转动轴之间的夹角。

示例2 探究光的折射特点

1.材料:一杯水、手电筒、一张有狭缝的白纸。

2.方法:

(1) 让手电筒的一束光线通过有狭缝的白纸,垂直照向水中,观察一下光在水中的传播方向;

(2) 让手电筒的光束斜射入水中,观察光在水中的传播方向;

(3) 猜想光从水中射向空气时,折射光线会怎样?

示例3 探究折射成像

1.材料:一个玻璃杯、一枚硬币、一杯水

2.方法:

(1) 如图2-17所示,将一枚硬币放入杯子中,眼睛从某一位置斜着看过去,刚好看不到杯底的硬币;

(2) 往杯中缓缓注水,同时从同一处斜着看,观察杯底的硬币有什么变化。

示例4 探究凸透镜成像特点

1.材料:放大镜一面、蜡烛一支、直尺一把、白纸板一块。

2.方法:

(1) 在水平桌上放上一把直尺(一米长),将放大镜固定在桌子中央;

(2) 在放大镜左边放上一支点燃的蜡烛,右边放上白纸板;

(3) 调节蜡烛与放大镜的距离,然后移动白纸板,直到在白纸板上观察到清晰的烛焰的像;

(4) 根据物距、像距和像的变化,总结凸透镜成像的特点。

实践1 探究平面镜成像的规律

1.材料:一块透明的平板玻璃、一张白纸、一枚硬币。

2.方法:

(1) 在白纸上事先等间距画好刻度;

(2) 将玻璃板直立在白纸上;

(3) 在玻璃板前放一枚硬币,找出硬币通过玻璃板在其中的像,并作好记号;

(4) 取走玻璃,仔细研究像点与物点关于镜面的关系。

实践2 透过装满水的杯子观看自己的手指

1.材料:一个直筒型玻璃杯、水。

2.步骤:

(1) 没有装水时,透过玻璃杯,观察自己的手指;

(2) 在杯中装满水时,观看自己的手指;

(3) 当手指离杯壁很远时观察手指的像;

(4) 当手指逐渐远离杯壁时,观察手指的像。

3.比较(3)、(4)两次的像,记录下来,并进行讨论研究,能得出什么结论?

【科学撷萃】

视觉器官与视觉的产生

视觉器官的外部感受器是人眼。人眼具有完善的光学系统以及各种使眼睛转动并调节光学装置的肌肉组织。

人眼的外形接近球形,称为眼球。眼球壁是包围眼球的一层组织,由巩膜、脉胳膜和视网膜组成。

巩膜在眼球壁最外一层,呈白色,它主要起着巩固、保护眼球的作用。巩膜前面的透明部分叫角膜。它好像眼睛的玻璃窗户,光线从角膜射入眼内。

脉络膜紧贴巩膜。包含有丰富的血管和色素,起着输送养料、滋养眼睛的作用。脉络膜的最前面的环状部分为虹膜。虹膜中央有一个小圆孔,叫做瞳孔。瞳孔的缩小和扩大,能控制进入眼内的光量,起着像照相机上光圈一样的作用。

虹膜后面为水晶体,透明而有弹性的组织,像一双凸透镜。它的边缘有悬韧带,把水晶体联系在睫状肌上,睫状肌的收缩和放松,可以控制水晶体的曲度。角膜与虹膜之间的空间为前房,位于虹膜和水晶体之间的空间为后房。水晶体的后面的空间充满着叫玻璃液的液体。角膜、水晶体、水样液和玻璃液组成了整个眼睛的折光系统。它们使得物体射来的光线发生折射而在视网膜上成像。

眼球壁的第三层为视网膜。人的视网膜粗略地分为三层次:一层是感光细胞,即圆锥细胞和圆柱细胞;二层是双极细胞,圆锥细胞、圆柱细胞和双极细胞联结。一般情况是,每一个圆锥细胞与一个双极细胞联结,这是在光亮的条件下便于精细地感受外界的光刺激。圆柱细胞与此不同,几个圆柱细胞联结一个双极细胞。这是为了在黑暗条件下能够总合外界微弱的光刺激;三层是神经节细胞,它的细胞的视觉纤维通向大脑。

人的视网膜中共计有一亿三千万个圆柱细胞和七百万个左右的圆锥细胞,它们沿着视网膜的分布是不均匀的。在视网膜中央的黄斑部位和中央凹附近只有圆锥细胞,几乎没有圆柱细胞。在黄斑以外,圆柱细胞增多,而圆锥细胞数量减少。

圆柱细胞的特点是对弱光有高度的感受性,含有夜视所需要的视紫红质,对弱光反应灵敏,但它不能感受颜色,对精细的辨别也没有多大的贡献。圆锥细胞不仅能在强光下发生作用,并用能产生色觉,辨别物体的细节,含有强光视觉所需要的视紫蓝质。

可见,圆柱细胞和圆锥细胞有不同的视觉功能,圆柱细胞是暗视觉器官,圆锥细胞是明视觉器官。视网膜不同部位的视觉敏锐度的变化是与圆锥细胞的分布情况一致的。中央凹的圆锥细胞密度最大,所以中央凹视敏度最高。在微光视觉中,中央凹对微光的反应很差,类似夜盲,微光视觉主要是圆柱细胞发生作用。

光线通过角膜进入眼球,经过虹膜,虹膜的瞳孔随着光线的强度变化改变其口径大小,起着光圈的作用。然后光线通过水晶体和玻璃体而到达视网膜。水晶体和玻璃体都有不同的折射率,使视网膜得到清晰的物像。眼睛的感光系统就是视网膜,它犹如照相机中的底片。视网膜的功能是将由折光系统传入的光线进行能量转换,将光能变成化学能,再将这部分能量由视神经转化成生物电能送入大脑皮层的枕叶,即产生视觉。

门镜

门镜俗称“猫眼”,装在入户的门上,室内的人可以通过它看清室外的来访者,但室外的人却不能通过门镜看清室内的人和物。它的构造如图2-18所示,相当于由一个凹透镜和一个凸透镜组成。当室内的人贴近门镜向外看时,由于凹透镜的发散作用,将室外物体的像移近,并使该像位于凸透镜的焦点以内,通过凸透镜在室内人的明视距离处成一虚像,故室内人眼可以看清室外的人与物。其光路如图2-19所示。当室外的人向室内看时,室内景物上发出的光线通过凸透镜后,再通过凹透镜的发散作用,使像成在离凹透镜很近处,其像距比正常人眼的近点10cm还小得多,因此室外的人无法看清室内的景物。这样就起到了监视室外来人的作用。

望远镜

望远镜是通过放大远距离物体的视角或增加眼接收远距离光源的光通量(人眼所能感觉的辐射通量)来观察远处物体的光学仪器。按物镜的类型可分为折射式望远镜和反射式望远镜,按所观察的电磁波的范围又可分为光学望远镜和射电望远镜。

最早发明折射式望远镜的不知道是谁,但在16世纪后期,对类似于望远镜的原始仪器已有所描述。据考证,1608年,荷兰眼镜商利珀希的一名学徒无意间发现,当把两块透镜一前一后放置观察远处物体时,远处物体的像被放大了。由此制造了世界上第一架望远镜。1609年,意大利物理学家伽利略凭着自己掌握的折射和透镜的知识,设计和制作了他自己的望远镜,它的光学结构示意图如图2-20所示。它的物镜是一凸透镜,目镜是凹透镜,物镜的像方焦点与目镜的后焦点(图中右方)重合。由遥远星体上射来的平行光束,经物镜成像在目镜的右方焦点附近(p′),它相当于目镜的虚物,从目镜透出的仍为平行光束,它的方向与O2p′平行,其视角得到了放大。1609年12月,伽利略用他自制的望远镜观察月球,发现了月球表面的“环形山”和“月海”。1610年,他又发现了木星的四颗卫星,同年发现了金星存在着圆缺的位相变化,这一现象的发现有力地证明了哥白尼日心说的正确性。他把他的新发现写成《星界的报告》一书,该书的问世,引起了巨大的反响,人们把他的新发现跟哥伦布发现新大陆相提并论。

图2-20

1615年,开普勒首次用两个凸透镜分别作为物镜和目镜制成望远镜,被称为开普勒望远镜。这种望远镜的光路如图2-21所示,它的结构特点是物镜的像方焦点与目镜的物方焦点重合,物镜的焦距长而目镜的焦距短。从遥远星体上某点射来的平行光束,经物镜会聚于焦点附近的p′,再经目镜后又成一束平行于直线p′O2的光束,使视角得到放大。

以上折射式望远镜的口径不能做得很大,一是由于大型玻璃透镜的加工非常困难,二是由于很难避免透镜因受力而变形或因温度变化而炸裂,因此,这种望远镜的聚光能力有限。随着科学技术的发展,出现了性能更好的反射式望远镜、射电望远镜等。

1931年,美国贝尔实验室的无线电工程师史斯基在研究长途电信干扰因素时,无意中发现一种原因不明的无线电干扰电波,经过一年的监测,他断定这是来自银河系的射电波。这一偶然发现,导致了射电望远镜的诞生。1937年,美国人雷伯制成直径为9.45m的接收无线电波的抛物面天线。1940年利用这种接收器的射电望远镜探测到银河系中心方向的波长为1.87m的射电波,证实了史斯基1931年的发现。目前,射电望远镜天线的直径已达到100m,并组成天线阵,从而大大提高了观测的分辨率。射电望远镜的发明和发展导致了天文学上一系列的重大发现。近30多年中,获得诺贝尔物理学奖的7项涉及天文学的项目中,有5项是直接或主要通过射电天文手段获取信息的。

显微镜

光学显微镜是最早发明的显微镜,大约在1590年左右,荷兰眼镜师詹森用一块凹透镜和一块凸透镜组合在一起制成了简陋的显微镜。1610年左右,伽利略首创两级放大的显微镜,并用它研究了昆虫的运动器官和感觉器官,发现了昆虫的复眼。1673年,荷兰的列文虎克研制成放大率达200倍、分辨率为1.4微米()的显微镜,利用这台显微镜列文虎克于1688年发现了细菌。他还用显微镜发现了红血球的存在。

光学显微镜的成像原理如图2-22所示,由图可知,微小的物体经过物镜放大,成实像在目镜的焦点内,再通过目镜,在明视距离附近成放大的虚像。

镜面反射:反射面平整光滑。

漫反射:反射面粗糙不平。

凹镜:对反射光线有会聚作用,如太阳灶等。

凸镜:对反射光线有发散作用,如汽车反光镜等。

折射式望远镜

反射式望远镜

24

第二章

13

第二章

帮你学科学

第二章 光和视觉

【概念与规律】

一、光信息

光是一种信息,光在传播过程中就在传递一种信息。视觉就是眼睛视网膜上的感光细胞将光信息转换为可在视神经中传输的信息,通过视神经等把这些信息传入脑中,再通过大脑的整合作用而形成视觉。

二、光的反射

1.光的反射:光射到物体表面有一部分光被反射回去的现象。

2.光的反射定律:反射光线、入射光线和法线在同一平面,反射光线与入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角。(三线两角一面)

3.光的反射形式: 都遵循光的反射定律。

4.光线的可逆性:光在反射时光路是可逆的。

5.光的反射的应用:球面镜与平面镜。

平面镜:能改变光的传播方向。

球面镜:

三、光的折射

1.光的折射:光从一种介质进入另一种介质时传播方向产生偏折的现象。

2.光的折射规律:折射光线、入射光线与法线在同一平面,折射光线与入射光线分居法线两侧。当光从空气中斜射入其它物质中时,折射光线偏向法线方向;光从其它物质斜射入空气中时,折射光线偏离法线方向;当光线垂直入射时,进入第二种介质的光线传播方向不发生改变。

四、凸透镜成像

1.凸、凹透镜的作用:

凸透镜:光线经凸透镜折射后能使光线会聚,亦称会聚透镜。

凹透镜:光线经凹透镜折射后能使光线发散,亦称发散透镜。

2.凸透镜成像的特点:

物距u 成像性质 像的位置 像距v 应用

1 u>2f 倒立、缩小的实像 异侧 2f>v>f 照相机

2 2f>u>f 倒立、放大的实像 异侧 v>2f 投影仪

3 u<f 正立、放大的虚像 同侧 v>u 放大镜

五、视觉

1.近视

(1) 成因:晶状体凸度过大,成像于视网膜之前;

(2) 矫正方法:戴用凹透镜制作的眼镜。

2.远视

(1) 成因:晶状体凸度过小,成像于视网膜之后;

(2) 矫正方法:戴用凸透镜制作的眼镜。

六、视觉的延伸

1.平面镜:反射面为平面的镜。平面镜所成的像是直立的虚像,大小与物相等,像与物分别在镜面的两侧,且离镜面的距离相等,像与物的对应点的连线与镜面垂直,物与像的位置对于镜平面是对称的。

2.望远镜:用以观察远处物体的光学仪器。类型

3.显微镜:获得微小物体或物体细微部分的放大像,以便观察的光学仪器。主要由一短焦距的物镜和一焦距较长的目镜组成,物镜和目镜都是透镜组。

【启迪与拓展】

例1 一束光线与地面成40°角射向地面,今要使这束光线垂直入射到一口井中,以照亮井底,请问平面镜应如何放置?

分析:

根据光的反射定律,反射角等于入射角。由此可知,法线为反射光线与入射光线所成角的平分线。即

∠AON =∠ BON =(90°+40°) = 65°

∴ ∠AOM = 90°-∠AON = 90°-65°= 25°

∠COM =∠AOC+∠AOM = 40°+25°= 65°

∴ 平面镜MM'应与水平地面成65°放置。

解本题的关键是要彻底理解光的反射定律。

例2 如图2-2所示,一束光与平面镜成60°角照射,今保持入射光线方向不变,将平面镜绕O点沿顺时针方向转动10°,则反射角增大了_______,反射光线方向转动了________。

分析:

解决此题要将光的反射定律理解得更加透彻。当平面镜绕O点顺时针转过100时,法线也转过了10°,这样反射光线与入射光线的夹角增大了20°,由于入射光线方向没有变化,所以反射光线方向转动了20°。

例3 如图2-3所示,一杯水放在水平桌面上,一束光AO斜射向水面,此时在杯底的B点看到一光斑。若向杯中逐渐加水时,杯底的光斑会怎样变化?

分析:

这是应用光的折射一类题型。当往杯中逐渐加水时,光的入射方向没有变化,光还是从空气中射入同一水中,所以折射角与入射角的大小关系不会发生变化。但是,由于水平的不断上升,入射点也随着沿入射光线上升,使光束提前到O′点发生了折射,这样折射光线在杯底形成的亮点B也就移到了B′点(如图2-3)。因此,杯底光斑在慢慢地向左移动。

例4 在研究凸透镜成像的实验中,若凸透镜的焦距为10cm。当物体在光具座上从离凸透镜30cm处逐渐移到离透镜15cm处时,在另一侧的光屏上观察到的像的大小如何变化?在这一移动过程中,像与物体之间的距离发生怎样的变化?

分析:

1.根据凸透镜的成像规律,当物体从远处逐渐靠近焦点F1时,所成像在另一侧自焦点后沿两条线1与2之间不断远离,不断放大。所以在另一侧的光屏上将会观察到不断变远、不断变大的像。

2.由凸透镜成像的光路图可知,当物体在AB位置时,像在CD位置。当物体移到2f处(A'B')时,像成在C'D'位置。此时像与物之间的距离是不断地变小。当物体从A'B'位置移到A''B''位置时,像从C'D'位置移到了C''D''位置。由图可知,像与物之间的距离不断地变大。因此得出结论。当物体从30cm处移到15cm处时,像与物之间的距离先变小后变大。

例5 在研究凸透镜的实验中,当物体在光具座上移到离透镜中心20cm时,在另一侧的光屏上看到一个放大的像。当物体移到另一位置,将光屏移到离透镜中心12cm处时,看到一个缩小的像。问该透镜可取的焦距范围是多少?

分析:

1.由例4的光路图可知,在光屏上看到放大的像时,物体的位置在A''B''附近,即2f >u>f

∴ 2f >20cm>f

∴ 20cm> f >10cm

2.同理,光屏上看到缩小的像时,光屏应移到CD附近。即

2f >12cm>f

12cm>f >6cm

因此,要使两次成像同时满足,焦距f应是:12cm>f >10cm

例6 如图2-5所示,有两条由同一光源S发出的经平面镜反射后的反射光线,请利用平面镜成像规律找出点光源S。

分析:

由平面镜成像规律可知,像与物大小相等,像与物到镜面的距离相等。因此,我们只要利用平面镜成像特点作出S的对称点。即光源S点。

【思考与练习】

1.一束光垂直照射到平面镜上,今将平面镜绕入射点顺时针转动15°,则入射角增大了______度,反射角增大了_______度,反射光线转动了________度。

2.有一束光沿与水平地面成20°角射向地面。现要使光变为竖直方向射出,则应放一个与地面成_______度或_______度角的平面镜。

3.渔民看到河里的鱼是光的_________(填“反射”或“折射”)而形成的_______(填“实”或“虚”)像。它的位置比真实鱼的位置_______(填“高”或“低”)。看到水中的鱼是因为光的______(填“反射”或“折射”)所成的______(填:“实”或“虚”)像。

4.近视眼是由于晶状体_________,成像于视网膜_________,矫正方法是戴________。

5.一位身高1.65米的人站在离竖直放置的平面镜前2米处,当他以0.5米/秒的速度向后退时,经过2秒钟,他看到镜中的像离他______米。镜中像高______米。在他后退过程中,他看到他的像以他本人为参照物以_______米/秒后退。

6.如图2-6所示,在平面镜前甲、乙、丙三点处各放一个点光源,人眼在右处观察。则人从平面镜中能看到哪些光源的像?( )

A.甲、乙 B.甲

C.乙、丙 D.甲、乙、丙

7.如图2-7所示,平行光线经透镜折射后射向平面镜,用眼看镜子时光线似乎从M点发出,则此透镜的焦距是( )

A.0.5m B.0.2m

C.0.1m D.0.4m

8.下列有关说法正确的是( )

A.在漫反射现象中,有一部分光线不遵循光的反射定律

B.一束光垂直射向平面镜,入射角等于90°

C.在光的反射中,入射角等于反射角

D.黑板反光是由于黑板不够粗糙,发生镜面反射现象

9.如图2-8所示,凸透镜的下部被不透明的板遮住,发光点S的像在屏M上P点,若把不透明的板移到凸透镜的上部,则发光点S的像在( )

A.P点的上方 B.仍在P点

C.P点的下方 D.无法确定

10.水中一光源S射出一条光线SO,经水面折射(图2-9),对于折射光线可能正确的是( )

A.OA B.OB

C.OC D.OD

11.下列光学器件中,能成等大的实像的是( )

A.平面镜 B.凹面镜

C.凸透镜 D.凹透镜

12.制作表面平滑的金属工件时,常用反射光线来“放大”工件表面微小的凹凸不平,如图2-10所示。入射光线竖直下射方向不变,工人将工件沿水平方向匀速移动,光屏上看不到亮点,则工件表面________(填“平滑”或“不平”);若看到光屏上有亮点,则工件表面_________(填“平滑”或“不平”)。为使“放大”效果更显著,应该光屏适当________(填“靠近”或“远离”)工件。

13.有下列光学器材:显微镜、放大镜、平面镜、幻灯机。从成像原理角度来划分,与其它不同类的是_________,这种分类的根据是_________;从成像的性质来划分,与其它不同类的是_________,因为它所成的是_____________。

14.图2-11所示是光射到两种物质界面时同时发生反射与折射现象,这两种物质一种是空气,另一种是玻璃,由图可知,折射角为_______度,反射光线是_________,光是从_________,射向_________。

15.在研究凸透镜成像的实验中,在光具座上自左至右依次放置蜡烛、_________、光屏,调整它们的高度。使它们的中心大致在__________,其目的是为了_________________。

16.在研究凸透镜成像时,当物体移到离透镜中心16cm时,在光屏上看到一个缩小的像;当物体移到离透镜中心10cm时,在光屏上看到一个放大的像,则该透镜的焦距可能是( )

A.20cm B.14cm C.8cm D.6cm

17.完成图2-12所示的光路图。

18.在图2-13的方框中画上合适的透镜。

19.如图2-14所示某一点光源S,要使它发出的光线经平面镜反射后的反射光线恰好通过P点,请找出入射点O的位置,并完成光路图。

20.如图2-15所示,水平地面上有一光源S,发出一束光垂直射向与地面距5m平行于地面的平面镜上,今将平面镜沿入射点O逆时针转动22.5°,则S发出的光线经平面镜反射后照在地面上的光点离光源S的距离是多少?

【探索与实验】

示例1 探究光的反射规律

1.材料:一小平面镜、一个手电筒、一张硬纸板、一张有狭缝的白纸。

2.方法:

(1) 将硬纸板对折,使它的一半能绕中心轴线转动;

(2) 将硬纸板放在小平面镜上;

(3) 让手电筒的一束光线通过白纸的狭缝照向平面镜,在硬纸板上作下记号;转动硬纸板的另一半,直到找到反射光线,也在另一半的硬纸板上作下记号,画上对应的反射光线;

(4) 取下硬纸板,用量角器量出两条光线与转动轴之间的夹角。

示例2 探究光的折射特点

1.材料:一杯水、手电筒、一张有狭缝的白纸。

2.方法:

(1) 让手电筒的一束光线通过有狭缝的白纸,垂直照向水中,观察一下光在水中的传播方向;

(2) 让手电筒的光束斜射入水中,观察光在水中的传播方向;

(3) 猜想光从水中射向空气时,折射光线会怎样?

示例3 探究折射成像

1.材料:一个玻璃杯、一枚硬币、一杯水

2.方法:

(1) 如图2-17所示,将一枚硬币放入杯子中,眼睛从某一位置斜着看过去,刚好看不到杯底的硬币;

(2) 往杯中缓缓注水,同时从同一处斜着看,观察杯底的硬币有什么变化。

示例4 探究凸透镜成像特点

1.材料:放大镜一面、蜡烛一支、直尺一把、白纸板一块。

2.方法:

(1) 在水平桌上放上一把直尺(一米长),将放大镜固定在桌子中央;

(2) 在放大镜左边放上一支点燃的蜡烛,右边放上白纸板;

(3) 调节蜡烛与放大镜的距离,然后移动白纸板,直到在白纸板上观察到清晰的烛焰的像;

(4) 根据物距、像距和像的变化,总结凸透镜成像的特点。

实践1 探究平面镜成像的规律

1.材料:一块透明的平板玻璃、一张白纸、一枚硬币。

2.方法:

(1) 在白纸上事先等间距画好刻度;

(2) 将玻璃板直立在白纸上;

(3) 在玻璃板前放一枚硬币,找出硬币通过玻璃板在其中的像,并作好记号;

(4) 取走玻璃,仔细研究像点与物点关于镜面的关系。

实践2 透过装满水的杯子观看自己的手指

1.材料:一个直筒型玻璃杯、水。

2.步骤:

(1) 没有装水时,透过玻璃杯,观察自己的手指;

(2) 在杯中装满水时,观看自己的手指;

(3) 当手指离杯壁很远时观察手指的像;

(4) 当手指逐渐远离杯壁时,观察手指的像。

3.比较(3)、(4)两次的像,记录下来,并进行讨论研究,能得出什么结论?

【科学撷萃】

视觉器官与视觉的产生

视觉器官的外部感受器是人眼。人眼具有完善的光学系统以及各种使眼睛转动并调节光学装置的肌肉组织。

人眼的外形接近球形,称为眼球。眼球壁是包围眼球的一层组织,由巩膜、脉胳膜和视网膜组成。

巩膜在眼球壁最外一层,呈白色,它主要起着巩固、保护眼球的作用。巩膜前面的透明部分叫角膜。它好像眼睛的玻璃窗户,光线从角膜射入眼内。

脉络膜紧贴巩膜。包含有丰富的血管和色素,起着输送养料、滋养眼睛的作用。脉络膜的最前面的环状部分为虹膜。虹膜中央有一个小圆孔,叫做瞳孔。瞳孔的缩小和扩大,能控制进入眼内的光量,起着像照相机上光圈一样的作用。

虹膜后面为水晶体,透明而有弹性的组织,像一双凸透镜。它的边缘有悬韧带,把水晶体联系在睫状肌上,睫状肌的收缩和放松,可以控制水晶体的曲度。角膜与虹膜之间的空间为前房,位于虹膜和水晶体之间的空间为后房。水晶体的后面的空间充满着叫玻璃液的液体。角膜、水晶体、水样液和玻璃液组成了整个眼睛的折光系统。它们使得物体射来的光线发生折射而在视网膜上成像。

眼球壁的第三层为视网膜。人的视网膜粗略地分为三层次:一层是感光细胞,即圆锥细胞和圆柱细胞;二层是双极细胞,圆锥细胞、圆柱细胞和双极细胞联结。一般情况是,每一个圆锥细胞与一个双极细胞联结,这是在光亮的条件下便于精细地感受外界的光刺激。圆柱细胞与此不同,几个圆柱细胞联结一个双极细胞。这是为了在黑暗条件下能够总合外界微弱的光刺激;三层是神经节细胞,它的细胞的视觉纤维通向大脑。

人的视网膜中共计有一亿三千万个圆柱细胞和七百万个左右的圆锥细胞,它们沿着视网膜的分布是不均匀的。在视网膜中央的黄斑部位和中央凹附近只有圆锥细胞,几乎没有圆柱细胞。在黄斑以外,圆柱细胞增多,而圆锥细胞数量减少。

圆柱细胞的特点是对弱光有高度的感受性,含有夜视所需要的视紫红质,对弱光反应灵敏,但它不能感受颜色,对精细的辨别也没有多大的贡献。圆锥细胞不仅能在强光下发生作用,并用能产生色觉,辨别物体的细节,含有强光视觉所需要的视紫蓝质。

可见,圆柱细胞和圆锥细胞有不同的视觉功能,圆柱细胞是暗视觉器官,圆锥细胞是明视觉器官。视网膜不同部位的视觉敏锐度的变化是与圆锥细胞的分布情况一致的。中央凹的圆锥细胞密度最大,所以中央凹视敏度最高。在微光视觉中,中央凹对微光的反应很差,类似夜盲,微光视觉主要是圆柱细胞发生作用。

光线通过角膜进入眼球,经过虹膜,虹膜的瞳孔随着光线的强度变化改变其口径大小,起着光圈的作用。然后光线通过水晶体和玻璃体而到达视网膜。水晶体和玻璃体都有不同的折射率,使视网膜得到清晰的物像。眼睛的感光系统就是视网膜,它犹如照相机中的底片。视网膜的功能是将由折光系统传入的光线进行能量转换,将光能变成化学能,再将这部分能量由视神经转化成生物电能送入大脑皮层的枕叶,即产生视觉。

门镜

门镜俗称“猫眼”,装在入户的门上,室内的人可以通过它看清室外的来访者,但室外的人却不能通过门镜看清室内的人和物。它的构造如图2-18所示,相当于由一个凹透镜和一个凸透镜组成。当室内的人贴近门镜向外看时,由于凹透镜的发散作用,将室外物体的像移近,并使该像位于凸透镜的焦点以内,通过凸透镜在室内人的明视距离处成一虚像,故室内人眼可以看清室外的人与物。其光路如图2-19所示。当室外的人向室内看时,室内景物上发出的光线通过凸透镜后,再通过凹透镜的发散作用,使像成在离凹透镜很近处,其像距比正常人眼的近点10cm还小得多,因此室外的人无法看清室内的景物。这样就起到了监视室外来人的作用。

望远镜

望远镜是通过放大远距离物体的视角或增加眼接收远距离光源的光通量(人眼所能感觉的辐射通量)来观察远处物体的光学仪器。按物镜的类型可分为折射式望远镜和反射式望远镜,按所观察的电磁波的范围又可分为光学望远镜和射电望远镜。

最早发明折射式望远镜的不知道是谁,但在16世纪后期,对类似于望远镜的原始仪器已有所描述。据考证,1608年,荷兰眼镜商利珀希的一名学徒无意间发现,当把两块透镜一前一后放置观察远处物体时,远处物体的像被放大了。由此制造了世界上第一架望远镜。1609年,意大利物理学家伽利略凭着自己掌握的折射和透镜的知识,设计和制作了他自己的望远镜,它的光学结构示意图如图2-20所示。它的物镜是一凸透镜,目镜是凹透镜,物镜的像方焦点与目镜的后焦点(图中右方)重合。由遥远星体上射来的平行光束,经物镜成像在目镜的右方焦点附近(p′),它相当于目镜的虚物,从目镜透出的仍为平行光束,它的方向与O2p′平行,其视角得到了放大。1609年12月,伽利略用他自制的望远镜观察月球,发现了月球表面的“环形山”和“月海”。1610年,他又发现了木星的四颗卫星,同年发现了金星存在着圆缺的位相变化,这一现象的发现有力地证明了哥白尼日心说的正确性。他把他的新发现写成《星界的报告》一书,该书的问世,引起了巨大的反响,人们把他的新发现跟哥伦布发现新大陆相提并论。

图2-20

1615年,开普勒首次用两个凸透镜分别作为物镜和目镜制成望远镜,被称为开普勒望远镜。这种望远镜的光路如图2-21所示,它的结构特点是物镜的像方焦点与目镜的物方焦点重合,物镜的焦距长而目镜的焦距短。从遥远星体上某点射来的平行光束,经物镜会聚于焦点附近的p′,再经目镜后又成一束平行于直线p′O2的光束,使视角得到放大。

以上折射式望远镜的口径不能做得很大,一是由于大型玻璃透镜的加工非常困难,二是由于很难避免透镜因受力而变形或因温度变化而炸裂,因此,这种望远镜的聚光能力有限。随着科学技术的发展,出现了性能更好的反射式望远镜、射电望远镜等。

1931年,美国贝尔实验室的无线电工程师史斯基在研究长途电信干扰因素时,无意中发现一种原因不明的无线电干扰电波,经过一年的监测,他断定这是来自银河系的射电波。这一偶然发现,导致了射电望远镜的诞生。1937年,美国人雷伯制成直径为9.45m的接收无线电波的抛物面天线。1940年利用这种接收器的射电望远镜探测到银河系中心方向的波长为1.87m的射电波,证实了史斯基1931年的发现。目前,射电望远镜天线的直径已达到100m,并组成天线阵,从而大大提高了观测的分辨率。射电望远镜的发明和发展导致了天文学上一系列的重大发现。近30多年中,获得诺贝尔物理学奖的7项涉及天文学的项目中,有5项是直接或主要通过射电天文手段获取信息的。

显微镜

光学显微镜是最早发明的显微镜,大约在1590年左右,荷兰眼镜师詹森用一块凹透镜和一块凸透镜组合在一起制成了简陋的显微镜。1610年左右,伽利略首创两级放大的显微镜,并用它研究了昆虫的运动器官和感觉器官,发现了昆虫的复眼。1673年,荷兰的列文虎克研制成放大率达200倍、分辨率为1.4微米()的显微镜,利用这台显微镜列文虎克于1688年发现了细菌。他还用显微镜发现了红血球的存在。

光学显微镜的成像原理如图2-22所示,由图可知,微小的物体经过物镜放大,成实像在目镜的焦点内,再通过目镜,在明视距离附近成放大的虚像。

镜面反射:反射面平整光滑。

漫反射:反射面粗糙不平。

凹镜:对反射光线有会聚作用,如太阳灶等。

凸镜:对反射光线有发散作用,如汽车反光镜等。

折射式望远镜

反射式望远镜

24

第二章

13

第二章

同课章节目录

- 第1章 声

- 1 声音的产生和传播

- 2 声音的特性

- 3 噪声

- 第2章 光

- 1 光的反射 平面镜

- 2 光的折射

- 3 凸透镜成像

- 4 眼的成像原理 视力的矫正

- 第3章 人体的感觉

- 1 眼与视觉

- 2 耳与听觉

- 3 皮肤感觉

- 4 味觉与嗅觉

- 第4章 电与电路

- 1 自然界的电现象

- 2 电路

- 3 电流、电压

- 4 电阻

- 5 欧姆定律

- 第5章 电与磁

- 1 磁现象

- 2 电流的磁效应

- 3 电磁感应

- 第6章 电磁波和通信

- 1 信息的传递和通信

- 2 电磁波和无线电通信

- 3 现代通信

- 第7章 生命活动的调节

- 1 动物的行为

- 2 人体生命活动的神经调节

- 3 人体生命活动的激素调节

- 4 人体是一个统一的整体

- 5 植物生命活动的调节

- 第8章 天气和气候

- 1 天气、气候和人类活动

- 2 气温、湿度和降水

- 3 气压和风

- 4 气象灾害和防灾减灾

- 5 我国气候主要特点

- 6 天气、气候变化的主要因素