第一节自然界的电现象[下学期]

图片预览

文档简介

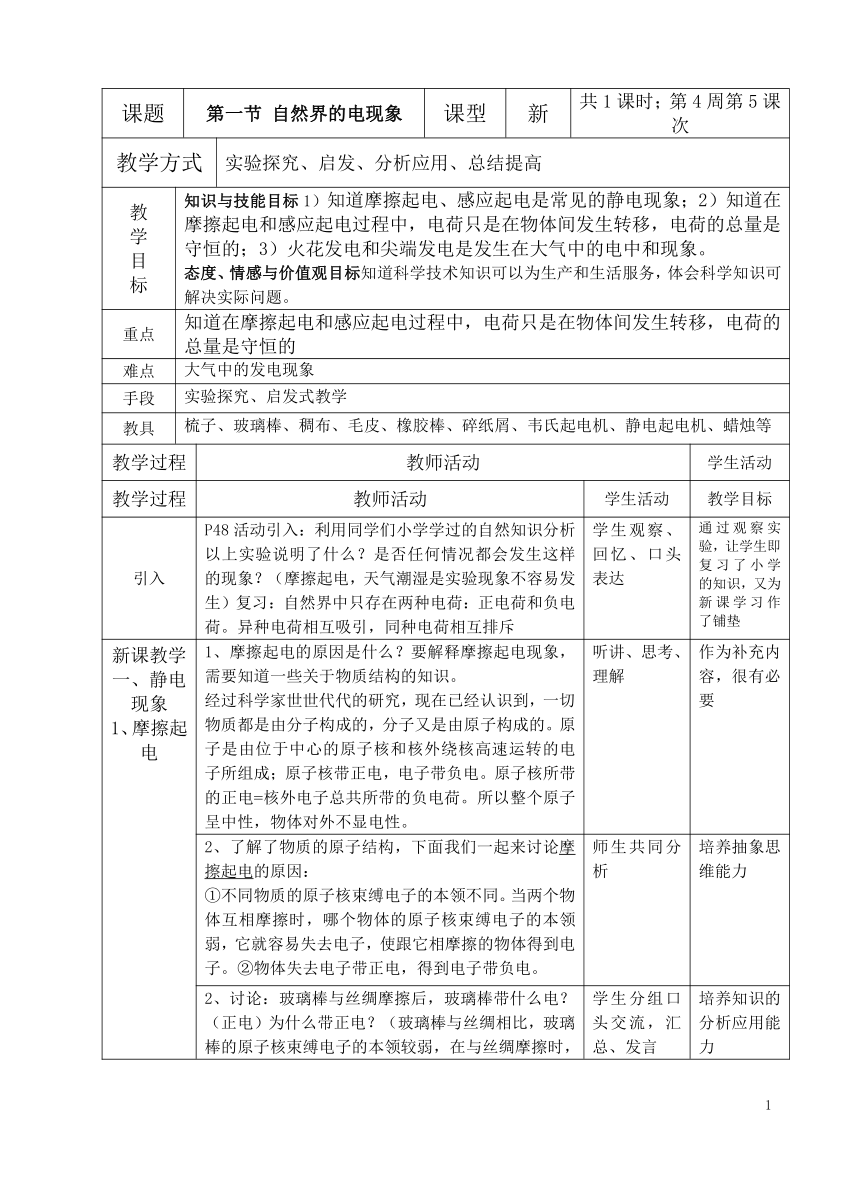

课题 第一节 自然界的电现象 课型 新 共1课时;第4周第5课次

教学方式 实验探究、启发、分析应用、总结提高

教学目标 知识与技能目标1)知道摩擦起电、感应起电是常见的静电现象;2)知道在摩擦起电和感应起电过程中,电荷只是在物体间发生转移,电荷的总量是守恒的;3)火花发电和尖端发电是发生在大气中的电中和现象。态度、情感与价值观目标知道科学技术知识可以为生产和生活服务,体会科学知识可解决实际问题。

重点 知道在摩擦起电和感应起电过程中,电荷只是在物体间发生转移,电荷的总量是守恒的

难点 大气中的发电现象

手段 实验探究、启发式教学

教具 梳子、玻璃棒、稠布、毛皮、橡胶棒、碎纸屑、韦氏起电机、静电起电机、蜡烛等

教学过程 教师活动 学生活动

教学过程 教师活动 学生活动 教学目标

引入 P48活动引入:利用同学们小学学过的自然知识分析以上实验说明了什么?是否任何情况都会发生这样的现象?(摩擦起电,天气潮湿是实验现象不容易发生)复习:自然界中只存在两种电荷:正电荷和负电荷。异种电荷相互吸引,同种电荷相互排斥 学生观察、回忆、口头表达 通过观察实验,让学生即复习了小学的知识,又为新课学习作了铺垫

新课教学一、静电现象1、摩擦起电 1、摩擦起电的原因是什么?要解释摩擦起电现象,需要知道一些关于物质结构的知识。经过科学家世世代代的研究,现在已经认识到,一切物质都是由分子构成的,分子又是由原子构成的。原子是由位于中心的原子核和核外绕核高速运转的电子所组成;原子核带正电,电子带负电。原子核所带的正电=核外电子总共所带的负电荷。所以整个原子呈中性,物体对外不显电性。 听讲、思考、理解 作为补充内容,很有必要

2、了解了物质的原子结构,下面我们一起来讨论摩擦起电的原因:①不同物质的原子核束缚电子的本领不同。当两个物体互相摩擦时,哪个物体的原子核束缚电子的本领弱,它就容易失去电子,使跟它相摩擦的物体得到电子。②物体失去电子带正电,得到电子带负电。 师生共同分析 培养抽象思维能力

2、讨论:玻璃棒与丝绸摩擦后,玻璃棒带什么电?(正电)为什么带正电?(玻璃棒与丝绸相比,玻璃棒的原子核束缚电子的本领较弱,在与丝绸摩擦时, 学生分组口头交流,汇总、发言 培养知识的分析应用能力

因失去电子带正电。)丝绸带什么电?(负电。)为什么带负电?(玻璃上的一些电子转移到丝绸上,丝绸因有多余电子而带负电。)橡胶棒与毛皮摩擦后。橡胶棒带什么电?毛皮带什么电?为什么?(略)

结论:摩擦起电的实质:由上面讨论可知,两个物体相互摩擦时,原子核对核外电子束缚本领弱的物体的一部分电子转移到与它相摩擦的另一物体上,这个物体失去多少电子,那个物体就得到多少电子,而电荷的总量并没有改变。说明电荷是守恒的。因此,摩擦起电并不是创造了电,它的实质是电子发生了转移。 看书,作下重点记号 知道摩擦起电的实质

2、接触起电 观察P49图,1、看到什么现象(长发飞扬)?什么原因?(长发带同种电荷相排斥)?电荷是哪里来的?(女孩的手接触带 电的金属球壳)接触起电:与带电体接触使原来不带电的物体带上同种电荷。 观察、分析、回答 设问方式,可以锻炼学生养成良好的思维方式

二、大气中的放电现象 探究活动:P51活动内容,可让两个学生进行操作,老师提示观察什么位置。观察火花放电和尖端放电现象,学生阅读课本内容,了解什么是火花放电和尖端放电。让学生观察几幅自然界闪电图象及高层建筑物上的避雷针,引导学生分析闪电的成因及避雷针的作用。火花放电:等量的正、负电荷发生剧烈的电中和现象,同时还伴随着发光和发声。尖端放电:比较缓和的局部电中和现象。闪电:火花放电避雷针:尖端放电 观察现象,自学 带着问题,自己去寻求答案

应用 思考与讨论:P50,1、2、3 学生讨论 应用知识

作业 书面完成思考与讨论的内容

板书 第一节 自然界的电现象一、静电现象1、摩擦起电实质:摩擦起电并不是创造了电,它的实质是电子发生了转移。2、接触起电:与带电体接触使原来不带电的物体带上同种电荷。二、大气中的放电现象火花放电:等量的正、负电荷发生剧烈的电中和现象,同时还伴随着发光和发声。尖端放电:比较缓和的局部电中和现象。闪电:火花放电避雷针:尖端放电

教学反思 本节课内容较多,实验受天气影响,效果不是很明显

PAGE

3

教学方式 实验探究、启发、分析应用、总结提高

教学目标 知识与技能目标1)知道摩擦起电、感应起电是常见的静电现象;2)知道在摩擦起电和感应起电过程中,电荷只是在物体间发生转移,电荷的总量是守恒的;3)火花发电和尖端发电是发生在大气中的电中和现象。态度、情感与价值观目标知道科学技术知识可以为生产和生活服务,体会科学知识可解决实际问题。

重点 知道在摩擦起电和感应起电过程中,电荷只是在物体间发生转移,电荷的总量是守恒的

难点 大气中的发电现象

手段 实验探究、启发式教学

教具 梳子、玻璃棒、稠布、毛皮、橡胶棒、碎纸屑、韦氏起电机、静电起电机、蜡烛等

教学过程 教师活动 学生活动

教学过程 教师活动 学生活动 教学目标

引入 P48活动引入:利用同学们小学学过的自然知识分析以上实验说明了什么?是否任何情况都会发生这样的现象?(摩擦起电,天气潮湿是实验现象不容易发生)复习:自然界中只存在两种电荷:正电荷和负电荷。异种电荷相互吸引,同种电荷相互排斥 学生观察、回忆、口头表达 通过观察实验,让学生即复习了小学的知识,又为新课学习作了铺垫

新课教学一、静电现象1、摩擦起电 1、摩擦起电的原因是什么?要解释摩擦起电现象,需要知道一些关于物质结构的知识。经过科学家世世代代的研究,现在已经认识到,一切物质都是由分子构成的,分子又是由原子构成的。原子是由位于中心的原子核和核外绕核高速运转的电子所组成;原子核带正电,电子带负电。原子核所带的正电=核外电子总共所带的负电荷。所以整个原子呈中性,物体对外不显电性。 听讲、思考、理解 作为补充内容,很有必要

2、了解了物质的原子结构,下面我们一起来讨论摩擦起电的原因:①不同物质的原子核束缚电子的本领不同。当两个物体互相摩擦时,哪个物体的原子核束缚电子的本领弱,它就容易失去电子,使跟它相摩擦的物体得到电子。②物体失去电子带正电,得到电子带负电。 师生共同分析 培养抽象思维能力

2、讨论:玻璃棒与丝绸摩擦后,玻璃棒带什么电?(正电)为什么带正电?(玻璃棒与丝绸相比,玻璃棒的原子核束缚电子的本领较弱,在与丝绸摩擦时, 学生分组口头交流,汇总、发言 培养知识的分析应用能力

因失去电子带正电。)丝绸带什么电?(负电。)为什么带负电?(玻璃上的一些电子转移到丝绸上,丝绸因有多余电子而带负电。)橡胶棒与毛皮摩擦后。橡胶棒带什么电?毛皮带什么电?为什么?(略)

结论:摩擦起电的实质:由上面讨论可知,两个物体相互摩擦时,原子核对核外电子束缚本领弱的物体的一部分电子转移到与它相摩擦的另一物体上,这个物体失去多少电子,那个物体就得到多少电子,而电荷的总量并没有改变。说明电荷是守恒的。因此,摩擦起电并不是创造了电,它的实质是电子发生了转移。 看书,作下重点记号 知道摩擦起电的实质

2、接触起电 观察P49图,1、看到什么现象(长发飞扬)?什么原因?(长发带同种电荷相排斥)?电荷是哪里来的?(女孩的手接触带 电的金属球壳)接触起电:与带电体接触使原来不带电的物体带上同种电荷。 观察、分析、回答 设问方式,可以锻炼学生养成良好的思维方式

二、大气中的放电现象 探究活动:P51活动内容,可让两个学生进行操作,老师提示观察什么位置。观察火花放电和尖端放电现象,学生阅读课本内容,了解什么是火花放电和尖端放电。让学生观察几幅自然界闪电图象及高层建筑物上的避雷针,引导学生分析闪电的成因及避雷针的作用。火花放电:等量的正、负电荷发生剧烈的电中和现象,同时还伴随着发光和发声。尖端放电:比较缓和的局部电中和现象。闪电:火花放电避雷针:尖端放电 观察现象,自学 带着问题,自己去寻求答案

应用 思考与讨论:P50,1、2、3 学生讨论 应用知识

作业 书面完成思考与讨论的内容

板书 第一节 自然界的电现象一、静电现象1、摩擦起电实质:摩擦起电并不是创造了电,它的实质是电子发生了转移。2、接触起电:与带电体接触使原来不带电的物体带上同种电荷。二、大气中的放电现象火花放电:等量的正、负电荷发生剧烈的电中和现象,同时还伴随着发光和发声。尖端放电:比较缓和的局部电中和现象。闪电:火花放电避雷针:尖端放电

教学反思 本节课内容较多,实验受天气影响,效果不是很明显

PAGE

3

同课章节目录

- 第1章 声

- 1 声音的产生和传播

- 2 声音的特性

- 3 噪声

- 第2章 光

- 1 光的反射 平面镜

- 2 光的折射

- 3 凸透镜成像

- 4 眼的成像原理 视力的矫正

- 第3章 人体的感觉

- 1 眼与视觉

- 2 耳与听觉

- 3 皮肤感觉

- 4 味觉与嗅觉

- 第4章 电与电路

- 1 自然界的电现象

- 2 电路

- 3 电流、电压

- 4 电阻

- 5 欧姆定律

- 第5章 电与磁

- 1 磁现象

- 2 电流的磁效应

- 3 电磁感应

- 第6章 电磁波和通信

- 1 信息的传递和通信

- 2 电磁波和无线电通信

- 3 现代通信

- 第7章 生命活动的调节

- 1 动物的行为

- 2 人体生命活动的神经调节

- 3 人体生命活动的激素调节

- 4 人体是一个统一的整体

- 5 植物生命活动的调节

- 第8章 天气和气候

- 1 天气、气候和人类活动

- 2 气温、湿度和降水

- 3 气压和风

- 4 气象灾害和防灾减灾

- 5 我国气候主要特点

- 6 天气、气候变化的主要因素