专题05杜甫诗三首(第01课时)-期末复习2017-2018学年高一语文人教版(必修3)

文档属性

| 名称 | 专题05杜甫诗三首(第01课时)-期末复习2017-2018学年高一语文人教版(必修3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 195.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-01-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

5 杜甫诗三首(课时1)

1.作家作品

杜甫(712—770),字_______,号_______,河南巩县(今河南巩义)人。

唐玄宗开元中,南游吴越,北游齐赵,过着“裘马轻狂”的生活。天宝五年(746),杜甫来到长安,但进取无门,困顿了10年才获得右卫率府胄曹参军的小官。

安史之乱起,他颠沛流离,为叛军所俘;脱险后,授官左拾遗,不久又贬为华州司功参军。乾元二年(759),他弃官西行,度关陇,客秦州,寓同谷,最后到四川,定居成都浣花溪畔。曾在四川节度使严武幕中任职。大历三年(768),携家出峡,漂泊鄂、湘一带,后死于赴郴州途中。

贡献:杜甫在中国古典诗歌中的影响深远,他的诗被称为______。主要诗作有_______________________和_______________________,《望岳》《茅屋为秋风所破歌》《登高》等。有_______传世。

2.写作背景

唐代宗永泰元年(765年)4月,剑南节度使严武病逝,杜甫在成都失去了依靠,结束了5年来漂泊流离的生活,也促使他决计买舟东下,“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”,把回家的梦想付诸现实。第二年春天,杜甫携家来到夔州(今重庆奉节)暂居。在夔州居住的两年时间,杜甫开始了诗歌创作的又一个高峰,写下了四百多首诗,或追忆往昔似水年华,或感叹时事如棋局反复,或借古遣怀,或悲伤衰老。本课所选的三首律诗,都是作于这个时期。

《秋兴八首》写于大历元年(766)年秋天。当时,安史之乱虽然结束,但李唐王朝仍然面临北方军阀重新割据的危险;另外,唐朝与吐蕃在剑南川西的战争也接连不断。《秋兴八首》就是在这样国家仍然动荡不安、诗人依旧客居他乡的社会背景下写成的。八首诗各自独立而又互相勾连,一脉相通,在思想内容和艺术创新方面都达到了一个很高的境界。

《咏怀古迹》是一组七律组诗,和《秋兴八首》同作于大历元年的秋天。夔州一带有很多古迹,有些历史人物的故事深入人心,千古流传。《咏怀古迹》共五首,每首各咏一人一事,分别为庾信、宋玉、王昭君、刘备、诸葛亮。杜甫吟咏古迹,追思历史人物,同时也抒发了自己一生漂泊、功业无成的感慨。

3.字音辨识

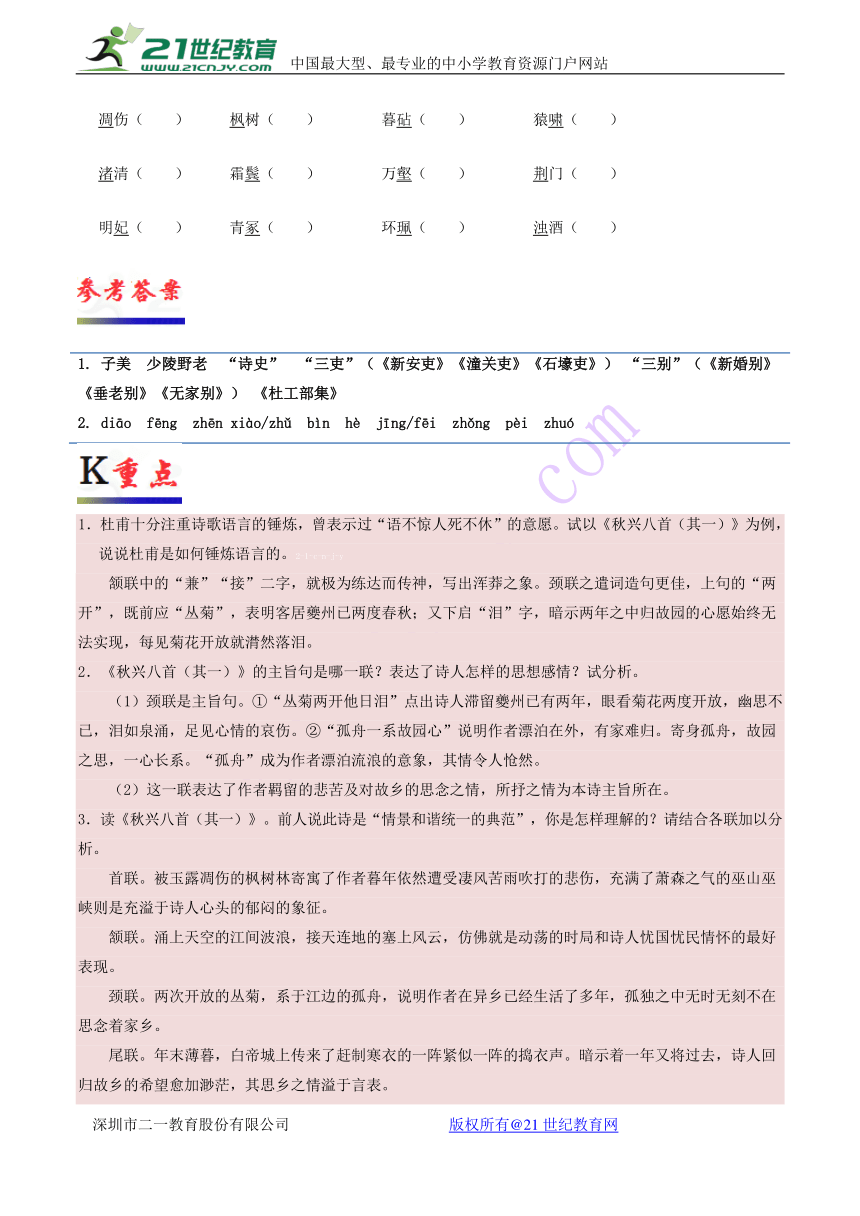

凋伤( ) 枫树( ) 暮砧( ) 猿啸( )

渚清( ) 霜鬓( ) 万壑( ) 荆门( )

明妃( ) 青冢( ) 环珮( ) 浊酒( )

1. 子美 少陵野老 “诗史” “三吏”(《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》) “三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》) 《杜工部集》

2. diāo fēng zhēn xiào/zhǔ bìn hè jīng/fēi zhǒng pèi zhuó

1.杜甫十分注重诗歌语言的锤炼,曾表示过“语不惊人死不休”的意愿。试以《秋兴八首(其一)》为例,说说杜甫是如何锤炼语言的。2-1-c-n-j-y

颔联中的“兼”“接”二字,就极为练达而传神,写出浑莽之象。颈联之遣词造句更佳,上句的“两开”,既前应“丛菊”,表明客居夔州已两度春秋;又下启“泪”字,暗示两年之中归故园的心愿始终无法实现,每见菊花开放就潸然落泪。

2.《秋兴八首(其一)》的主旨句是哪一联?表达了诗人怎样的思想感情?试分析。

(1)颈联是主旨句。①“丛菊两开他日泪”点出诗人滞留夔州已有两年,眼看菊花两度开放,幽思不已,泪如泉涌,足见心情的哀伤。②“孤舟一系故园心”说明作者漂泊在外,有家难归。寄身孤舟,故园之思,一心长系。“孤舟”成为作者漂泊流浪的意象,其情令人怆然。

(2)这一联表达了作者羁留的悲苦及对故乡的思念之情,所抒之情为本诗主旨所在。

3.读《秋兴八首(其一)》。前人说此诗是“情景和谐统一的典范”,你是怎样理解的?请结合各联加以分析。

首联。被玉露凋伤的枫树林寄寓了作者暮年依然遭受凄风苦雨吹打的悲伤,充满了萧森之气的巫山巫峡则是充溢于诗人心头的郁闷的象征。

颔联。涌上天空的江间波浪,接天连地的塞上风云,仿佛就是动荡的时局和诗人忧国忧民情怀的最好表现。

颈联。两次开放的丛菊,系于江边的孤舟,说明作者在异乡已经生活了多年,孤独之中无时无刻不在思念着家乡。

尾联。年末薄暮,白帝城上传来了赶制寒衣的一阵紧似一阵的捣衣声。暗示着一年又将过去,诗人回归故乡的希望愈加渺茫,其思乡之情溢于言表。

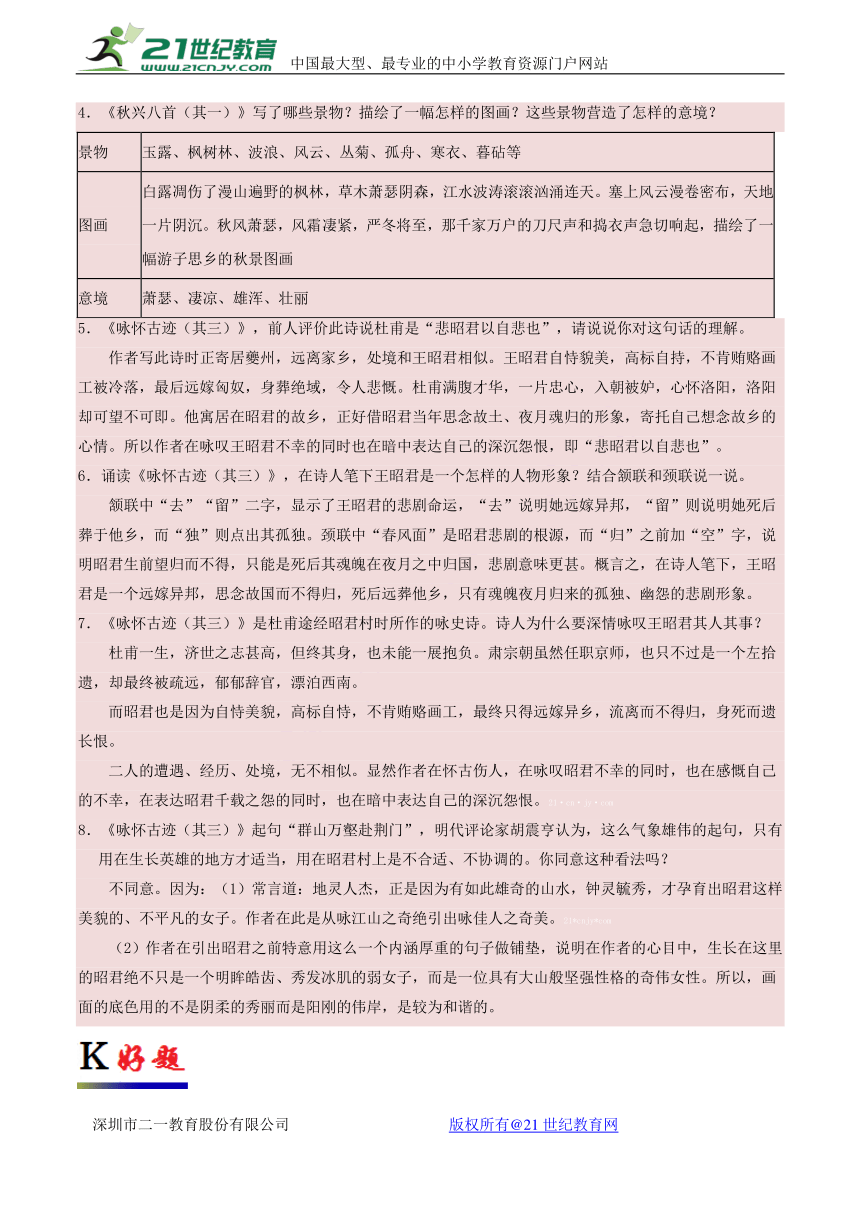

4.《秋兴八首(其一)》写了哪些景物?描绘了一幅怎样的图画?这些景物营造了怎样的意境?

景物

玉露、枫树林、波浪、风云、丛菊、孤舟、寒衣、暮砧等

图画

白露凋伤了漫山遍野的枫林,草木萧瑟阴森,江水波涛滚滚汹涌连天。塞上风云漫卷密布,天地一片阴沉。秋风萧瑟,风霜凄紧,严冬将至,那千家万户的刀尺声和捣衣声急切响起,描绘了一幅游子思乡的秋景图画

意境

萧瑟、凄凉、雄浑、壮丽

5.《咏怀古迹(其三)》,前人评价此诗说杜甫是“悲昭君以自悲也”,请说说你对这句话的理解。

作者写此诗时正寄居夔州,远离家乡,处境和王昭君相似。王昭君自恃貌美,高标自持,不肯贿赂画工被冷落,最后远嫁匈奴,身葬绝域,令人悲慨。杜甫满腹才华,一片忠心,入朝被妒,心怀洛阳,洛阳却可望不可即。他寓居在昭君的故乡,正好借昭君当年思念故土、夜月魂归的形象,寄托自己想念故乡的心情。所以作者在咏叹王昭君不幸的同时也在暗中表达自己的深沉怨恨,即“悲昭君以自悲也”。

6.诵读《咏怀古迹(其三)》,在诗人笔下王昭君是一个怎样的人物形象?结合颔联和颈联说一说。

颔联中“去”“留”二字,显示了王昭君的悲剧命运,“去”说明她远嫁异邦,“留”则说明她死后葬于他乡,而“独”则点出其孤独。颈联中“春风面”是昭君悲剧的根源,而“归”之前加“空”字,说明昭君生前望归而不得,只能是死后其魂魄在夜月之中归国,悲剧意味更甚。概言之,在诗人笔下,王昭君是一个远嫁异邦,思念故国而不得归,死后远葬他乡,只有魂魄夜月归来的孤独、幽怨的悲剧形象。

7.《咏怀古迹(其三)》是杜甫途经昭君村时所作的咏史诗。诗人为什么要深情咏叹王昭君其人其事?

杜甫一生,济世之志甚高,但终其身,也未能一展抱负。肃宗朝虽然任职京师,也只不过是一个左拾遗,却最终被疏远,郁郁辞官,漂泊西南。

而昭君也是因为自恃美貌,高标自恃,不肯贿赂画工,最终只得远嫁异乡,流离而不得归,身死而遗长恨。

二人的遭遇、经历、处境,无不相似。显然作者在怀古伤人,在咏叹昭君不幸的同时,也在感慨自己的不幸,在表达昭君千载之怨的同时,也在暗中表达自己的深沉怨恨。21·cn·jy·com

8.《咏怀古迹(其三)》起句“群山万壑赴荆门”,明代评论家胡震亨认为,这么气象雄伟的起句,只有用在生长英雄的地方才适当,用在昭君村上是不合适、不协调的。你同意这种看法吗?

不同意。因为:(1)常言道:地灵人杰,正是因为有如此雄奇的山水,钟灵毓秀,才孕育出昭君这样美貌的、不平凡的女子。作者在此是从咏江山之奇绝引出咏佳人之奇美。21*cnjy*com

(2)作者在引出昭君之前特意用这么一个内涵厚重的句子做铺垫,说明在作者的心目中,生长在这里的昭君绝不只是一个明眸皓齿、秀发冰肌的弱女子,而是一位具有大山般坚强性格的奇伟女性。所以,画面的底色用的不是阴柔的秀丽而是阳刚的伟岸,是较为和谐的。

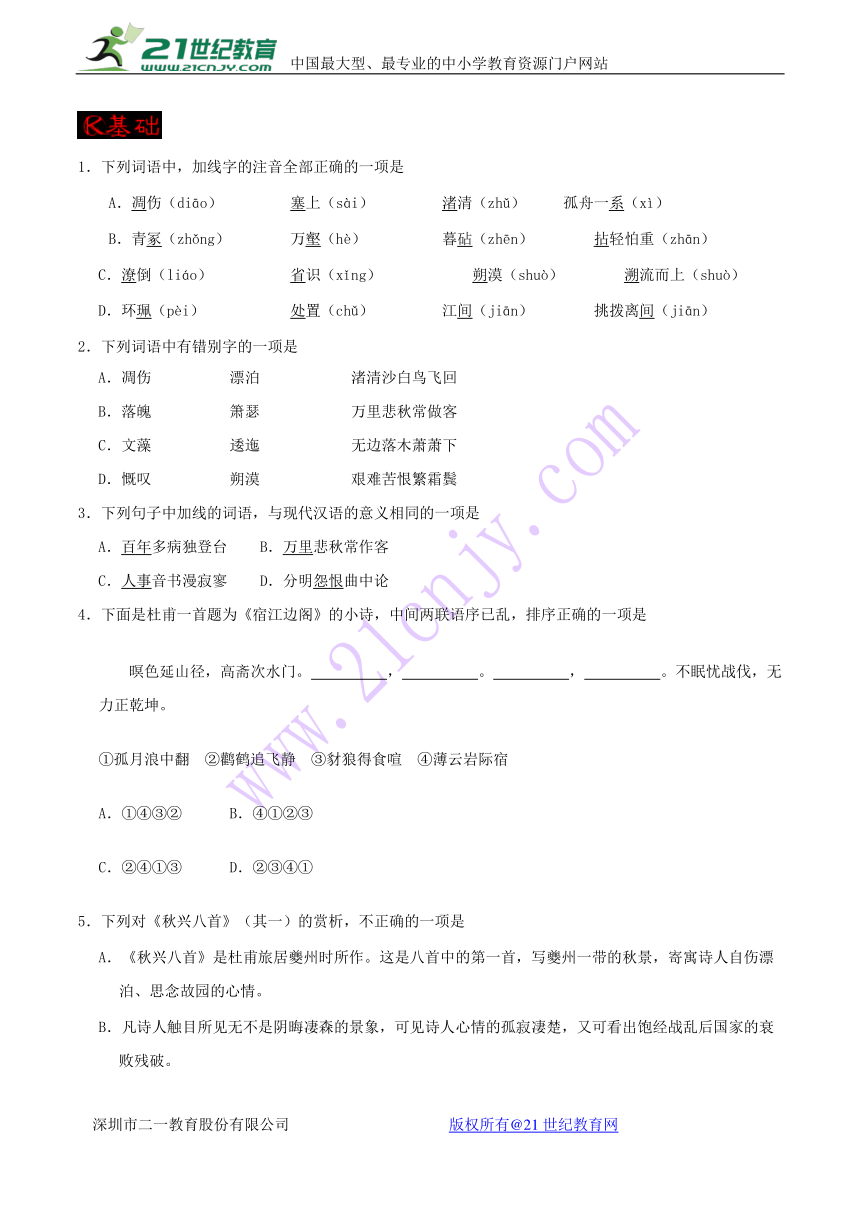

1.下列词语中,加线字的注音全部正确的一项是

A.凋伤(diāo) 塞上(sài) 渚清(zhǔ) 孤舟一系(xì)

B.青冢(zhǒng) 万壑(hè) 暮砧(zhēn) 拈轻怕重(zhān)

C.潦倒(liáo) 省识(xǐng) 朔漠(shuò) 溯流而上(shuò)

D.环珮(pèi) 处置(chǔ) 江间(jiān) 挑拨离间(jiān)

2.下列词语中有错别字的一项是

A.凋伤 漂泊 渚清沙白鸟飞回

B.落魄 箫瑟 万里悲秋常做客

C.文藻 逶迤 无边落木萧萧下

D.慨叹 朔漠 艰难苦恨繁霜鬓

3.下列句子中加线的词语,与现代汉语的意义相同的一项是

A.百年多病独登台 B.万里悲秋常作客

C.人事音书漫寂寥 D.分明怨恨曲中论

4.下面是杜甫一首题为《宿江边阁》的小诗,中间两联语序已乱,排序正确的一项是

暝色延山径,高斋次水门。 , 。 , 。不眠忧战伐,无力正乾坤。

①孤月浪中翻 ②鹳鹤追飞静 ③豺狼得食喧 ④薄云岩际宿

A.①④③② B.④①②③

C.②④①③ D.②③④①

5.下列对《秋兴八首》(其一)的赏析,不正确的一项是

A.《秋兴八首》是杜甫旅居夔州时所作。这是八首中的第一首,写夔州一带的秋景,寄寓诗人自伤漂泊、思念故园的心情。21教育网

B.凡诗人触目所见无不是阴晦凄森的景象,可见诗人心情的孤寂凄楚,又可看出饱经战乱后国家的衰败残破。

C.诗中那无所不在的秋色,笼罩了无限的宇宙空间;而它一年一度如期而至,又无言地昭示着大自然的岁华摇落,宇宙间的时光如流,人世上的生命不永。2·1·c·n·j·y

D.诗人写作此诗时在夔州旅居已近两年,所以说故园之思随着孤舟在江上飘走,只有徒然面对着丛菊的第二次开放,为去年的情景而落泪。21·世纪*教育网

6.下列对《咏怀古迹》(其三)的赏析,有误的一项是

A.全诗开篇由山清水秀的昭君故里写起,与下文“独留青冢向黄昏”的死后情景形成鲜明的对比,表现了作者对昭君命运的同情。【版权所有:21教育】

B.颔联既写出了王昭君一生的苦楚和死后的孤独,也由“青冢”这一称呼中表现了对这位为民族和睦作出巨大贡献的女子的歌颂。

C.诗歌的后两联借历史传说谴责了汉元帝的不分美善、朝廷里权贵们颠倒黑白的行为。

D.全诗借对王昭君的同情和对统治者的谴责,也表达了自己怀才不遇的感慨。

7.名句默写

(1)丛菊两开他日泪,____________________________。

(2)一去紫台连朔漠,____________________________。

(3)____________________________,环珮空归夜月魂。

(一)阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

秋兴八首(其八)

杜甫

昆吾御宿自逶迤,紫阁峰阴入渼陂。【注】

香稻啄馀鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝。

佳人拾翠春相问,仙侣同舟晚更移。

彩笔昔曾干气象,白头吟望苦低垂。

【注】昆吾、渼陂:都在今陕西境内。诗人少年时曾与诗友畅游渼陂。

1.颔联运用了倒装句式,其正常语序应该是怎样的?运用倒装句式有什么作用?

2.这首诗表现了诗人怎样的情感?请结合诗句作简要分析。

3.与《咏怀古迹(其三)》中“环珮空归夜月魂”意境相同的一项是

①昭君不惯胡沙远

②但暗忆江南江北

③想珮环月夜归来

④昭君自有千秋在,胡汉和亲识见高

A.①② B.②③

C.②④ D.①③

(二)阅读下面的文字,完成各题。

不言而喻,唐诗作为一部精神文化史,也作为一座借助强盛的国力和至多的人才而崛起的高峰,使得我们对它的研究,实际上是一种“高峰分析”。李白、杜甫则是高峰中的高峰,对他们的研究,因而也就成了“双高峰分析”,其间的极端重要性也就不能不辨。高峰时代是某种精神文化发育得最充分、丰富、完整和精深的时代,作为时代标志的高峰之高峰,则是该时代中最有才华内涵和形式创新能力的样本。双峰出现在盛唐,是中国文化史上的一大奇观。从漫长的时间维度着眼,往前,它意味着对以往诗史和文化史极其丰富深刻的接受;往后,它意味着对以后诗史和文化史的极其丰富深刻的被接受。

李杜诗学是以生命体验为核心的。杜甫有两句广为人知的诗,一句是自称“读书破万卷,下笔如有神”;一句是称李白“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”。前一句中的“神”,并非所谓存在于彼岸世界的神,它是内在于人的心灵的特殊生命体验,标志着这种诗学带有浓郁的对生命世界的体验沟通的意味。前一句诗讲的是对诗史和文化史的广泛吸收,并且把这种吸收转化为诗的生命的情景。“破”字,既是“读破”,又是“破蔽”。破蔽还真,使诗人在充沛的元气中滋养出旺盛的主体创造欲望,对现实、人生有深刻透视,对历史、宇宙有透辟参悟,所写诗句,自有“惊风雨”“泣鬼神”的力度。21cnjy.com

这种充盈着生命、充溢着力度的诗学,体现了盛唐气象。雄奇是李太白的绝招。太白写黄河,黄河的大小缓急,竟是那么随心所欲,可以是“咆哮万里触龙门”,可以是“黄河如丝天际来”,在心理时空中任意擒纵伸缩,显示出创造主体的非凡魄力和气象。清人宋征璧《抱真堂诗话》引舒章的话说:“‘大’字是(杜)工部的家畜。”杜甫比李白更加脚踏实地,但他也经常用天地、宇宙、乾坤、古今、万里、百年等词语,来包容自己的诗学魄力。“江汉思归客,乾坤一腐儒”,这里的乾坤已经把外在的世界加以内化了,从另一个角度看,它显示了心理时空的无限舒展和巨大的内涵。这些都是一个时代精神探索、元气充沛的体现。【来源:21cnj*y.co*m】

对李杜诗学的探讨,虽以这两位诗人及其作品为关注的焦点,但其讨论的过程和结果,往往超越了具体的诗人诗作,透视了一系列的精神文化现象和中国诗学的深层思维方式。双重高峰的研究,由于获得经典作家和经典作品的权威性的支持,它往往力图追求超越个别性而探讨普遍性。

(选自杨义《李杜诗学》,有删改)

1.为什么说李杜诗学“充盈着生命”“充溢着力度”?

2.作者运用了哪些论证方法来论述李杜诗学“体现了盛唐气象”?请结合文章简要分析。

3.“双重高峰的研究”中“双重高峰”的含义是什么?从全文来看,作者认为“双重高峰的研究”的意义是什么?21世纪教育网版权所有

1.A

【解析】B项,“拈”读niān;C项,“溯”读sù;D项,“挑拨离间”的“间”读jiàn。

2.B

【解析】本题考查识记字形的能力。B项,箫—萧,做—作。

3.D

【解析】本题考查辨析词的古今意义。A项,“百年”本指一生,这里指晚年。B项,“万里”,这里指远离故乡。C项,“人事”这里指交游。这三项均与现代汉语中的意义不同。www.21-cn-jy.com

4.B

【解析】这是一首律诗,中间两联要对仗,最后一字要押韵,还要注意整首诗的起承转合问题。综合起来看,B项最恰当。www-2-1-cnjy-com

5.D

6.B

【解析】本题考查评价诗歌的思想内容和作者的观点态度的能力。B项,全诗的主题是在对王昭君的命运表示同情的同时谴责统治阶级,没有歌颂之意。21教育名师原创作品

7.(1)孤舟一系故园心 (2)独留青冢向黄昏 (3)画图省识春风面

【解析】名句默写要注意字形,笔画要清晰,而字形与字义分不开,学生应借助字义来识记字形。注意重点字的写法。21*cnjy*com

(一)

1.正常语序是“鹦鹉啄馀香稻粒,凤凰栖老碧梧枝”。运用倒装句式将侧重点放在“香稻”“碧梧”上,香稻喂鹦鹉,啄之有余;碧树招凤凰,栖之安稳。这样安排写出了渼陂物产丰富、昔日长安景物之美好。

2.表现了诗人对长安昔盛今衰的感伤,对国家命运的慨叹。前三联回忆了昔日畅游长安时所见景物的美好和春游的盛况,尾联写出了昔日亲身经历,今则望断神伤,在对比中表现了自己的感情。

3.D

【解析】①③和例句都是表达王昭君受不了大漠之苦,而幽魂归汉。

(二)

1.李杜诗学带有浓郁的对生命世界的体验沟通的意味,故“充盈着生命”;李杜诗学对现实、人生有深刻透视,对历史、宇宙有透辟参悟,故“充溢着力度”。【来源:21·世纪·教育·网】

【解析】解答本题,需结合上文关于李杜诗学的具体分析,第二段中分别用杜甫的两句诗来表现李杜诗学中的生命与力度,更有对这两种特征的形成原因的解释与分析,对其加以概括与整理即可得出答案。

2.①举例论证:列举李白写黄河的诗句来表现李诗的“雄奇”(或列举杜甫诗中常用的“天地”等词语写杜诗的“大”),体现盛唐气象。②引用论证:引用清人文论中的话,论述杜诗体现了元气充沛的盛唐气象。【出处:21教育名师】

3.唐诗是一座高峰,李白、杜甫是唐诗中的高峰。双峰是高峰时代中最有才华内涵和形式创新能力的样本;双峰出现在盛唐,是中国文化史上的一大奇观(或:往前,它意味着对以往诗史和文化史极其丰富深刻的接受;往后,它意味着对以后诗史和文化史的极其丰富深刻的被接受);透视了一系列的精神文化现象和中国诗学的深层思维方式。

【解析】该题包含两问,第一问是词语(概念)含义题,第二问是意义、作用型题。答案主要在第一段和最后一段。从第一段中可知,“双重高峰”指唐诗和李白、杜甫。因为他们的特殊地位和重要性,对他们的研究有重要的意义,从第一段和最后一段中可概括提取出要点。

1.作家作品

杜甫(712—770),字_______,号_______,河南巩县(今河南巩义)人。

唐玄宗开元中,南游吴越,北游齐赵,过着“裘马轻狂”的生活。天宝五年(746),杜甫来到长安,但进取无门,困顿了10年才获得右卫率府胄曹参军的小官。

安史之乱起,他颠沛流离,为叛军所俘;脱险后,授官左拾遗,不久又贬为华州司功参军。乾元二年(759),他弃官西行,度关陇,客秦州,寓同谷,最后到四川,定居成都浣花溪畔。曾在四川节度使严武幕中任职。大历三年(768),携家出峡,漂泊鄂、湘一带,后死于赴郴州途中。

贡献:杜甫在中国古典诗歌中的影响深远,他的诗被称为______。主要诗作有_______________________和_______________________,《望岳》《茅屋为秋风所破歌》《登高》等。有_______传世。

2.写作背景

唐代宗永泰元年(765年)4月,剑南节度使严武病逝,杜甫在成都失去了依靠,结束了5年来漂泊流离的生活,也促使他决计买舟东下,“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”,把回家的梦想付诸现实。第二年春天,杜甫携家来到夔州(今重庆奉节)暂居。在夔州居住的两年时间,杜甫开始了诗歌创作的又一个高峰,写下了四百多首诗,或追忆往昔似水年华,或感叹时事如棋局反复,或借古遣怀,或悲伤衰老。本课所选的三首律诗,都是作于这个时期。

《秋兴八首》写于大历元年(766)年秋天。当时,安史之乱虽然结束,但李唐王朝仍然面临北方军阀重新割据的危险;另外,唐朝与吐蕃在剑南川西的战争也接连不断。《秋兴八首》就是在这样国家仍然动荡不安、诗人依旧客居他乡的社会背景下写成的。八首诗各自独立而又互相勾连,一脉相通,在思想内容和艺术创新方面都达到了一个很高的境界。

《咏怀古迹》是一组七律组诗,和《秋兴八首》同作于大历元年的秋天。夔州一带有很多古迹,有些历史人物的故事深入人心,千古流传。《咏怀古迹》共五首,每首各咏一人一事,分别为庾信、宋玉、王昭君、刘备、诸葛亮。杜甫吟咏古迹,追思历史人物,同时也抒发了自己一生漂泊、功业无成的感慨。

3.字音辨识

凋伤( ) 枫树( ) 暮砧( ) 猿啸( )

渚清( ) 霜鬓( ) 万壑( ) 荆门( )

明妃( ) 青冢( ) 环珮( ) 浊酒( )

1. 子美 少陵野老 “诗史” “三吏”(《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》) “三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》) 《杜工部集》

2. diāo fēng zhēn xiào/zhǔ bìn hè jīng/fēi zhǒng pèi zhuó

1.杜甫十分注重诗歌语言的锤炼,曾表示过“语不惊人死不休”的意愿。试以《秋兴八首(其一)》为例,说说杜甫是如何锤炼语言的。2-1-c-n-j-y

颔联中的“兼”“接”二字,就极为练达而传神,写出浑莽之象。颈联之遣词造句更佳,上句的“两开”,既前应“丛菊”,表明客居夔州已两度春秋;又下启“泪”字,暗示两年之中归故园的心愿始终无法实现,每见菊花开放就潸然落泪。

2.《秋兴八首(其一)》的主旨句是哪一联?表达了诗人怎样的思想感情?试分析。

(1)颈联是主旨句。①“丛菊两开他日泪”点出诗人滞留夔州已有两年,眼看菊花两度开放,幽思不已,泪如泉涌,足见心情的哀伤。②“孤舟一系故园心”说明作者漂泊在外,有家难归。寄身孤舟,故园之思,一心长系。“孤舟”成为作者漂泊流浪的意象,其情令人怆然。

(2)这一联表达了作者羁留的悲苦及对故乡的思念之情,所抒之情为本诗主旨所在。

3.读《秋兴八首(其一)》。前人说此诗是“情景和谐统一的典范”,你是怎样理解的?请结合各联加以分析。

首联。被玉露凋伤的枫树林寄寓了作者暮年依然遭受凄风苦雨吹打的悲伤,充满了萧森之气的巫山巫峡则是充溢于诗人心头的郁闷的象征。

颔联。涌上天空的江间波浪,接天连地的塞上风云,仿佛就是动荡的时局和诗人忧国忧民情怀的最好表现。

颈联。两次开放的丛菊,系于江边的孤舟,说明作者在异乡已经生活了多年,孤独之中无时无刻不在思念着家乡。

尾联。年末薄暮,白帝城上传来了赶制寒衣的一阵紧似一阵的捣衣声。暗示着一年又将过去,诗人回归故乡的希望愈加渺茫,其思乡之情溢于言表。

4.《秋兴八首(其一)》写了哪些景物?描绘了一幅怎样的图画?这些景物营造了怎样的意境?

景物

玉露、枫树林、波浪、风云、丛菊、孤舟、寒衣、暮砧等

图画

白露凋伤了漫山遍野的枫林,草木萧瑟阴森,江水波涛滚滚汹涌连天。塞上风云漫卷密布,天地一片阴沉。秋风萧瑟,风霜凄紧,严冬将至,那千家万户的刀尺声和捣衣声急切响起,描绘了一幅游子思乡的秋景图画

意境

萧瑟、凄凉、雄浑、壮丽

5.《咏怀古迹(其三)》,前人评价此诗说杜甫是“悲昭君以自悲也”,请说说你对这句话的理解。

作者写此诗时正寄居夔州,远离家乡,处境和王昭君相似。王昭君自恃貌美,高标自持,不肯贿赂画工被冷落,最后远嫁匈奴,身葬绝域,令人悲慨。杜甫满腹才华,一片忠心,入朝被妒,心怀洛阳,洛阳却可望不可即。他寓居在昭君的故乡,正好借昭君当年思念故土、夜月魂归的形象,寄托自己想念故乡的心情。所以作者在咏叹王昭君不幸的同时也在暗中表达自己的深沉怨恨,即“悲昭君以自悲也”。

6.诵读《咏怀古迹(其三)》,在诗人笔下王昭君是一个怎样的人物形象?结合颔联和颈联说一说。

颔联中“去”“留”二字,显示了王昭君的悲剧命运,“去”说明她远嫁异邦,“留”则说明她死后葬于他乡,而“独”则点出其孤独。颈联中“春风面”是昭君悲剧的根源,而“归”之前加“空”字,说明昭君生前望归而不得,只能是死后其魂魄在夜月之中归国,悲剧意味更甚。概言之,在诗人笔下,王昭君是一个远嫁异邦,思念故国而不得归,死后远葬他乡,只有魂魄夜月归来的孤独、幽怨的悲剧形象。

7.《咏怀古迹(其三)》是杜甫途经昭君村时所作的咏史诗。诗人为什么要深情咏叹王昭君其人其事?

杜甫一生,济世之志甚高,但终其身,也未能一展抱负。肃宗朝虽然任职京师,也只不过是一个左拾遗,却最终被疏远,郁郁辞官,漂泊西南。

而昭君也是因为自恃美貌,高标自恃,不肯贿赂画工,最终只得远嫁异乡,流离而不得归,身死而遗长恨。

二人的遭遇、经历、处境,无不相似。显然作者在怀古伤人,在咏叹昭君不幸的同时,也在感慨自己的不幸,在表达昭君千载之怨的同时,也在暗中表达自己的深沉怨恨。21·cn·jy·com

8.《咏怀古迹(其三)》起句“群山万壑赴荆门”,明代评论家胡震亨认为,这么气象雄伟的起句,只有用在生长英雄的地方才适当,用在昭君村上是不合适、不协调的。你同意这种看法吗?

不同意。因为:(1)常言道:地灵人杰,正是因为有如此雄奇的山水,钟灵毓秀,才孕育出昭君这样美貌的、不平凡的女子。作者在此是从咏江山之奇绝引出咏佳人之奇美。21*cnjy*com

(2)作者在引出昭君之前特意用这么一个内涵厚重的句子做铺垫,说明在作者的心目中,生长在这里的昭君绝不只是一个明眸皓齿、秀发冰肌的弱女子,而是一位具有大山般坚强性格的奇伟女性。所以,画面的底色用的不是阴柔的秀丽而是阳刚的伟岸,是较为和谐的。

1.下列词语中,加线字的注音全部正确的一项是

A.凋伤(diāo) 塞上(sài) 渚清(zhǔ) 孤舟一系(xì)

B.青冢(zhǒng) 万壑(hè) 暮砧(zhēn) 拈轻怕重(zhān)

C.潦倒(liáo) 省识(xǐng) 朔漠(shuò) 溯流而上(shuò)

D.环珮(pèi) 处置(chǔ) 江间(jiān) 挑拨离间(jiān)

2.下列词语中有错别字的一项是

A.凋伤 漂泊 渚清沙白鸟飞回

B.落魄 箫瑟 万里悲秋常做客

C.文藻 逶迤 无边落木萧萧下

D.慨叹 朔漠 艰难苦恨繁霜鬓

3.下列句子中加线的词语,与现代汉语的意义相同的一项是

A.百年多病独登台 B.万里悲秋常作客

C.人事音书漫寂寥 D.分明怨恨曲中论

4.下面是杜甫一首题为《宿江边阁》的小诗,中间两联语序已乱,排序正确的一项是

暝色延山径,高斋次水门。 , 。 , 。不眠忧战伐,无力正乾坤。

①孤月浪中翻 ②鹳鹤追飞静 ③豺狼得食喧 ④薄云岩际宿

A.①④③② B.④①②③

C.②④①③ D.②③④①

5.下列对《秋兴八首》(其一)的赏析,不正确的一项是

A.《秋兴八首》是杜甫旅居夔州时所作。这是八首中的第一首,写夔州一带的秋景,寄寓诗人自伤漂泊、思念故园的心情。21教育网

B.凡诗人触目所见无不是阴晦凄森的景象,可见诗人心情的孤寂凄楚,又可看出饱经战乱后国家的衰败残破。

C.诗中那无所不在的秋色,笼罩了无限的宇宙空间;而它一年一度如期而至,又无言地昭示着大自然的岁华摇落,宇宙间的时光如流,人世上的生命不永。2·1·c·n·j·y

D.诗人写作此诗时在夔州旅居已近两年,所以说故园之思随着孤舟在江上飘走,只有徒然面对着丛菊的第二次开放,为去年的情景而落泪。21·世纪*教育网

6.下列对《咏怀古迹》(其三)的赏析,有误的一项是

A.全诗开篇由山清水秀的昭君故里写起,与下文“独留青冢向黄昏”的死后情景形成鲜明的对比,表现了作者对昭君命运的同情。【版权所有:21教育】

B.颔联既写出了王昭君一生的苦楚和死后的孤独,也由“青冢”这一称呼中表现了对这位为民族和睦作出巨大贡献的女子的歌颂。

C.诗歌的后两联借历史传说谴责了汉元帝的不分美善、朝廷里权贵们颠倒黑白的行为。

D.全诗借对王昭君的同情和对统治者的谴责,也表达了自己怀才不遇的感慨。

7.名句默写

(1)丛菊两开他日泪,____________________________。

(2)一去紫台连朔漠,____________________________。

(3)____________________________,环珮空归夜月魂。

(一)阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

秋兴八首(其八)

杜甫

昆吾御宿自逶迤,紫阁峰阴入渼陂。【注】

香稻啄馀鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝。

佳人拾翠春相问,仙侣同舟晚更移。

彩笔昔曾干气象,白头吟望苦低垂。

【注】昆吾、渼陂:都在今陕西境内。诗人少年时曾与诗友畅游渼陂。

1.颔联运用了倒装句式,其正常语序应该是怎样的?运用倒装句式有什么作用?

2.这首诗表现了诗人怎样的情感?请结合诗句作简要分析。

3.与《咏怀古迹(其三)》中“环珮空归夜月魂”意境相同的一项是

①昭君不惯胡沙远

②但暗忆江南江北

③想珮环月夜归来

④昭君自有千秋在,胡汉和亲识见高

A.①② B.②③

C.②④ D.①③

(二)阅读下面的文字,完成各题。

不言而喻,唐诗作为一部精神文化史,也作为一座借助强盛的国力和至多的人才而崛起的高峰,使得我们对它的研究,实际上是一种“高峰分析”。李白、杜甫则是高峰中的高峰,对他们的研究,因而也就成了“双高峰分析”,其间的极端重要性也就不能不辨。高峰时代是某种精神文化发育得最充分、丰富、完整和精深的时代,作为时代标志的高峰之高峰,则是该时代中最有才华内涵和形式创新能力的样本。双峰出现在盛唐,是中国文化史上的一大奇观。从漫长的时间维度着眼,往前,它意味着对以往诗史和文化史极其丰富深刻的接受;往后,它意味着对以后诗史和文化史的极其丰富深刻的被接受。

李杜诗学是以生命体验为核心的。杜甫有两句广为人知的诗,一句是自称“读书破万卷,下笔如有神”;一句是称李白“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”。前一句中的“神”,并非所谓存在于彼岸世界的神,它是内在于人的心灵的特殊生命体验,标志着这种诗学带有浓郁的对生命世界的体验沟通的意味。前一句诗讲的是对诗史和文化史的广泛吸收,并且把这种吸收转化为诗的生命的情景。“破”字,既是“读破”,又是“破蔽”。破蔽还真,使诗人在充沛的元气中滋养出旺盛的主体创造欲望,对现实、人生有深刻透视,对历史、宇宙有透辟参悟,所写诗句,自有“惊风雨”“泣鬼神”的力度。21cnjy.com

这种充盈着生命、充溢着力度的诗学,体现了盛唐气象。雄奇是李太白的绝招。太白写黄河,黄河的大小缓急,竟是那么随心所欲,可以是“咆哮万里触龙门”,可以是“黄河如丝天际来”,在心理时空中任意擒纵伸缩,显示出创造主体的非凡魄力和气象。清人宋征璧《抱真堂诗话》引舒章的话说:“‘大’字是(杜)工部的家畜。”杜甫比李白更加脚踏实地,但他也经常用天地、宇宙、乾坤、古今、万里、百年等词语,来包容自己的诗学魄力。“江汉思归客,乾坤一腐儒”,这里的乾坤已经把外在的世界加以内化了,从另一个角度看,它显示了心理时空的无限舒展和巨大的内涵。这些都是一个时代精神探索、元气充沛的体现。【来源:21cnj*y.co*m】

对李杜诗学的探讨,虽以这两位诗人及其作品为关注的焦点,但其讨论的过程和结果,往往超越了具体的诗人诗作,透视了一系列的精神文化现象和中国诗学的深层思维方式。双重高峰的研究,由于获得经典作家和经典作品的权威性的支持,它往往力图追求超越个别性而探讨普遍性。

(选自杨义《李杜诗学》,有删改)

1.为什么说李杜诗学“充盈着生命”“充溢着力度”?

2.作者运用了哪些论证方法来论述李杜诗学“体现了盛唐气象”?请结合文章简要分析。

3.“双重高峰的研究”中“双重高峰”的含义是什么?从全文来看,作者认为“双重高峰的研究”的意义是什么?21世纪教育网版权所有

1.A

【解析】B项,“拈”读niān;C项,“溯”读sù;D项,“挑拨离间”的“间”读jiàn。

2.B

【解析】本题考查识记字形的能力。B项,箫—萧,做—作。

3.D

【解析】本题考查辨析词的古今意义。A项,“百年”本指一生,这里指晚年。B项,“万里”,这里指远离故乡。C项,“人事”这里指交游。这三项均与现代汉语中的意义不同。www.21-cn-jy.com

4.B

【解析】这是一首律诗,中间两联要对仗,最后一字要押韵,还要注意整首诗的起承转合问题。综合起来看,B项最恰当。www-2-1-cnjy-com

5.D

6.B

【解析】本题考查评价诗歌的思想内容和作者的观点态度的能力。B项,全诗的主题是在对王昭君的命运表示同情的同时谴责统治阶级,没有歌颂之意。21教育名师原创作品

7.(1)孤舟一系故园心 (2)独留青冢向黄昏 (3)画图省识春风面

【解析】名句默写要注意字形,笔画要清晰,而字形与字义分不开,学生应借助字义来识记字形。注意重点字的写法。21*cnjy*com

(一)

1.正常语序是“鹦鹉啄馀香稻粒,凤凰栖老碧梧枝”。运用倒装句式将侧重点放在“香稻”“碧梧”上,香稻喂鹦鹉,啄之有余;碧树招凤凰,栖之安稳。这样安排写出了渼陂物产丰富、昔日长安景物之美好。

2.表现了诗人对长安昔盛今衰的感伤,对国家命运的慨叹。前三联回忆了昔日畅游长安时所见景物的美好和春游的盛况,尾联写出了昔日亲身经历,今则望断神伤,在对比中表现了自己的感情。

3.D

【解析】①③和例句都是表达王昭君受不了大漠之苦,而幽魂归汉。

(二)

1.李杜诗学带有浓郁的对生命世界的体验沟通的意味,故“充盈着生命”;李杜诗学对现实、人生有深刻透视,对历史、宇宙有透辟参悟,故“充溢着力度”。【来源:21·世纪·教育·网】

【解析】解答本题,需结合上文关于李杜诗学的具体分析,第二段中分别用杜甫的两句诗来表现李杜诗学中的生命与力度,更有对这两种特征的形成原因的解释与分析,对其加以概括与整理即可得出答案。

2.①举例论证:列举李白写黄河的诗句来表现李诗的“雄奇”(或列举杜甫诗中常用的“天地”等词语写杜诗的“大”),体现盛唐气象。②引用论证:引用清人文论中的话,论述杜诗体现了元气充沛的盛唐气象。【出处:21教育名师】

3.唐诗是一座高峰,李白、杜甫是唐诗中的高峰。双峰是高峰时代中最有才华内涵和形式创新能力的样本;双峰出现在盛唐,是中国文化史上的一大奇观(或:往前,它意味着对以往诗史和文化史极其丰富深刻的接受;往后,它意味着对以后诗史和文化史的极其丰富深刻的被接受);透视了一系列的精神文化现象和中国诗学的深层思维方式。

【解析】该题包含两问,第一问是词语(概念)含义题,第二问是意义、作用型题。答案主要在第一段和最后一段。从第一段中可知,“双重高峰”指唐诗和李白、杜甫。因为他们的特殊地位和重要性,对他们的研究有重要的意义,从第一段和最后一段中可概括提取出要点。