高考语文命题规律及复习策略 (共54张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考语文命题规律及复习策略 (共54张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 136.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-01-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

(一)论述类文本阅读

近几年课标卷试题命题规律探究

及备考建议

注重整体把握与局部理解分析

1、转述:

例1:2015年课标Ⅱ卷

“艺术品的接受在过去并不被看作是重要的美学问题,20世纪解释学兴起,一个名为“接受美学”的美学分支应运而生,于是研究艺术品的接受成为艺术美学中的显学。”

1-A 在过去,艺术品的接受并不属于美学的研究范围,而当接受美学诞生以后,关于艺术品的接受的研究就成为艺术美学中的一门显学。

例2: 2015年课标Ⅱ卷

“过去,通常只是从艺术家的立场出发,将创作看作艺术家审美经验的结晶过程,作品完成就意味着创作完成。”

1-B在接受美学诞生以前,人们一般的认识是:整个创作过程就是艺术家的审美经验不断结晶的过程,艺术品一旦形成,创作也就大功告成。

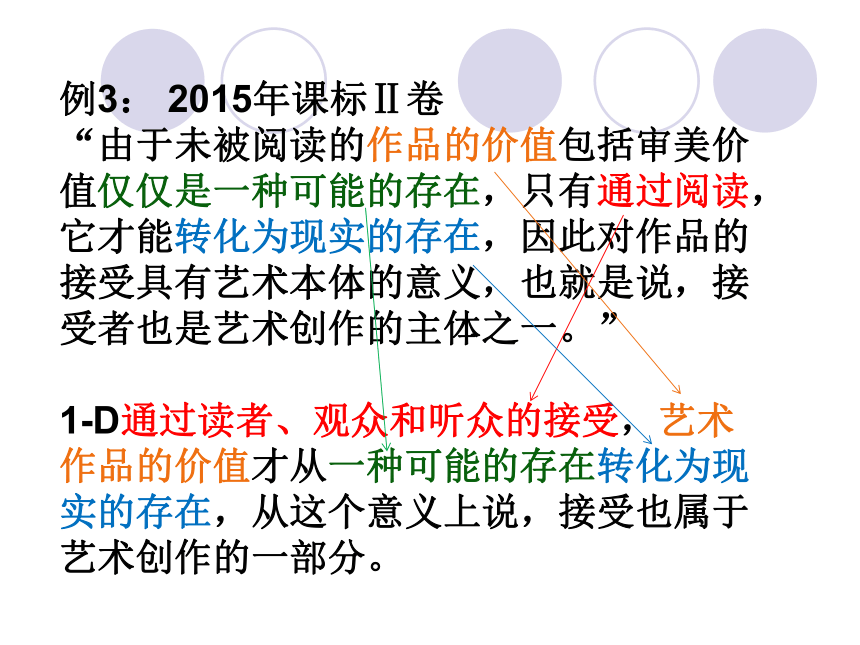

例3: 2015年课标Ⅱ卷

“由于未被阅读的作品的价值包括审美价值仅仅是一种可能的存在,只有通过阅读,它才能转化为现实的存在,因此对作品的接受具有艺术本体的意义,也就是说,接受者也是艺术创作的主体之一。”

1-D通过读者、观众和听众的接受,艺术作品的价值才从一种可能的存在转化为现实的存在,从这个意义上说,接受也属于艺术创作的一部分。

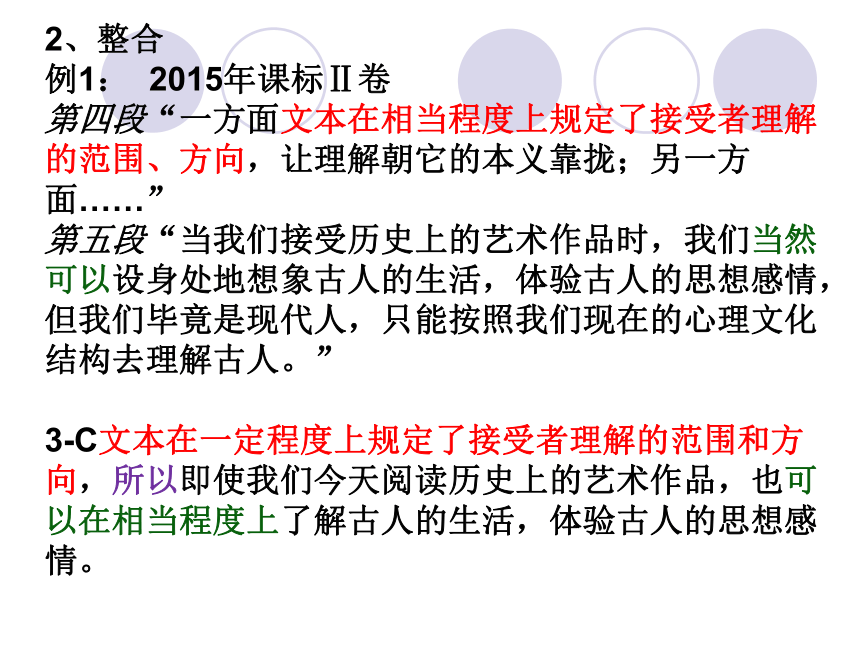

2、整合

例1: 2015年课标Ⅱ卷

第四段“一方面文本在相当程度上规定了接受者理解的范围、方向,让理解朝它的本义靠拢;另一方面……”

第五段“当我们接受历史上的艺术作品时,我们当然可以设身处地想象古人的生活,体验古人的思想感情,但我们毕竟是现代人,只能按照我们现在的心理文化结构去理解古人。”

3-C文本在一定程度上规定了接受者理解的范围和方向,所以即使我们今天阅读历史上的艺术作品,也可以在相当程度上了解古人的生活,体验古人的思想感情。

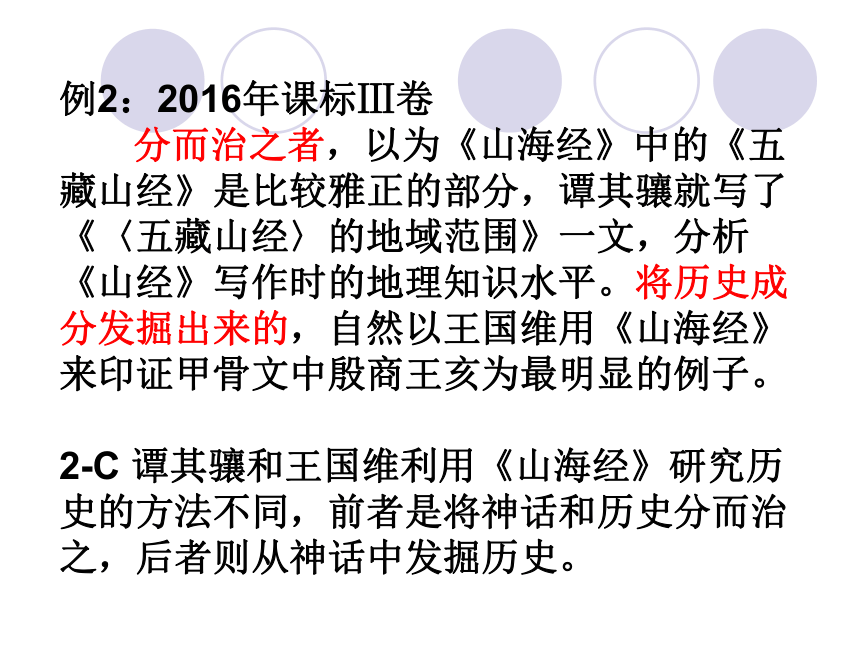

例2:2016年课标Ⅲ卷

分而治之者,以为《山海经》中的《五藏山经》是比较雅正的部分,谭其骧就写了《〈五藏山经〉的地域范围》一文,分析《山经》写作时的地理知识水平。将历史成分发掘出来的,自然以王国维用《山海经》来印证甲骨文中殷商王亥为最明显的例子。

2-C 谭其骧和王国维利用《山海经》研究历史的方法不同,前者是将神话和历史分而治之,后者则从神话中发掘历史。

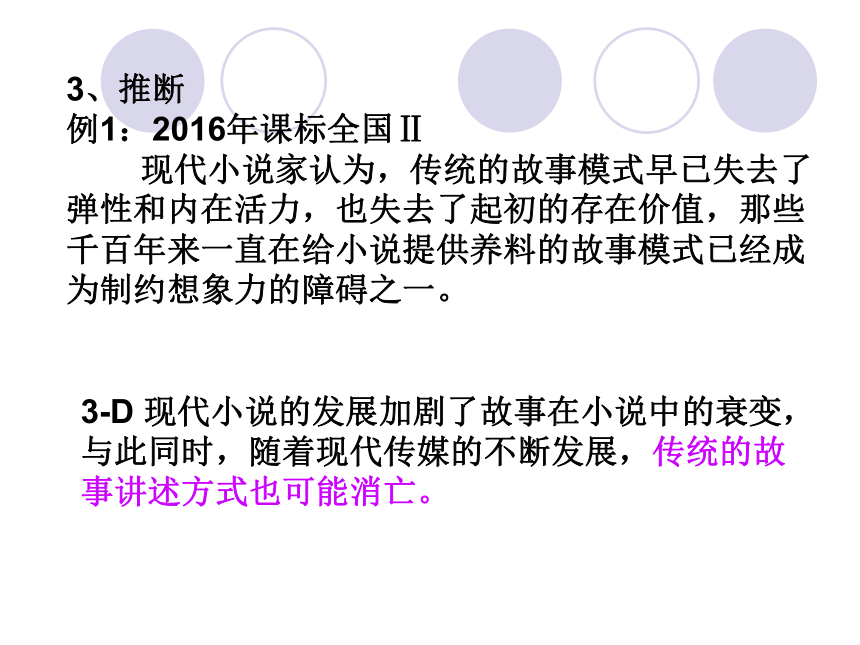

3、推断

例1:2016年课标全国Ⅱ

现代小说家认为,传统的故事模式早已失去了弹性和内在活力,也失去了起初的存在价值,那些千百年来一直在给小说提供养料的故事模式已经成为制约想象力的障碍之一。

3-D 现代小说的发展加剧了故事在小说中的衰变,与此同时,随着现代传媒的不断发展,传统的故事讲述方式也可能消亡。

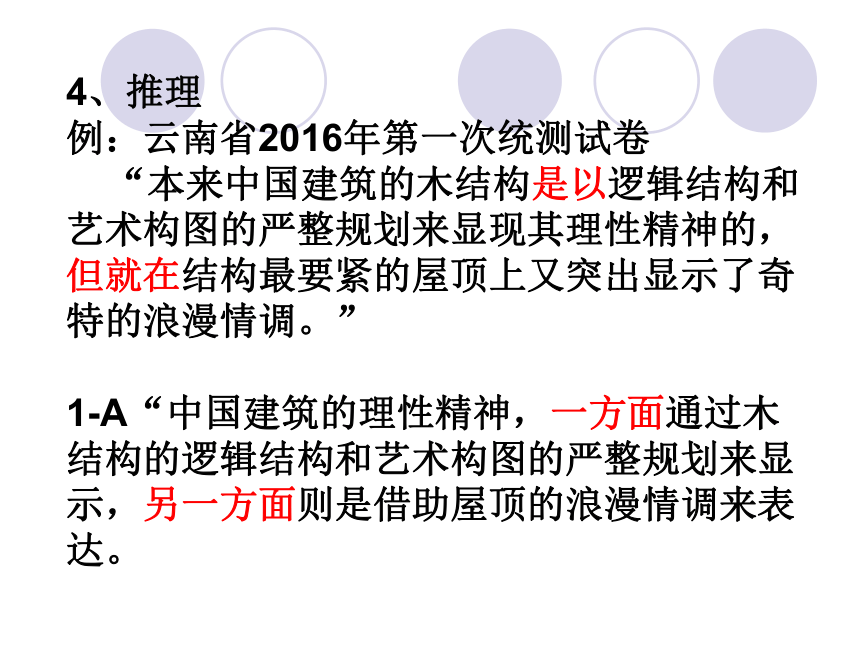

4、推理

例:云南省2016年第一次统测试卷

“本来中国建筑的木结构是以逻辑结构和艺术构图的严整规划来显现其理性精神的,但就在结构最要紧的屋顶上又突出显示了奇特的浪漫情调。”

1-A“中国建筑的理性精神,一方面通过木结构的逻辑结构和艺术构图的严整规划来显示,另一方面则是借助屋顶的浪漫情调来表达。

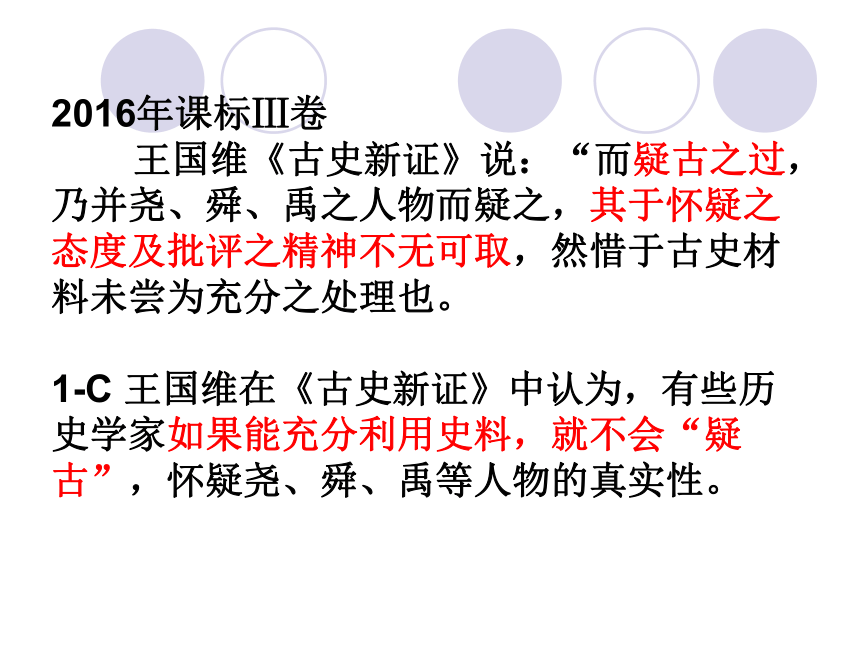

2016年课标Ⅲ卷

王国维《古史新证》说:“而疑古之过,乃并尧、舜、禹之人物而疑之,其于怀疑之态度及批评之精神不无可取,然惜于古史材料未尝为充分之处理也。

1-C 王国维在《古史新证》中认为,有些历史学家如果能充分利用史料,就不会“疑古”,怀疑尧、舜、禹等人物的真实性。

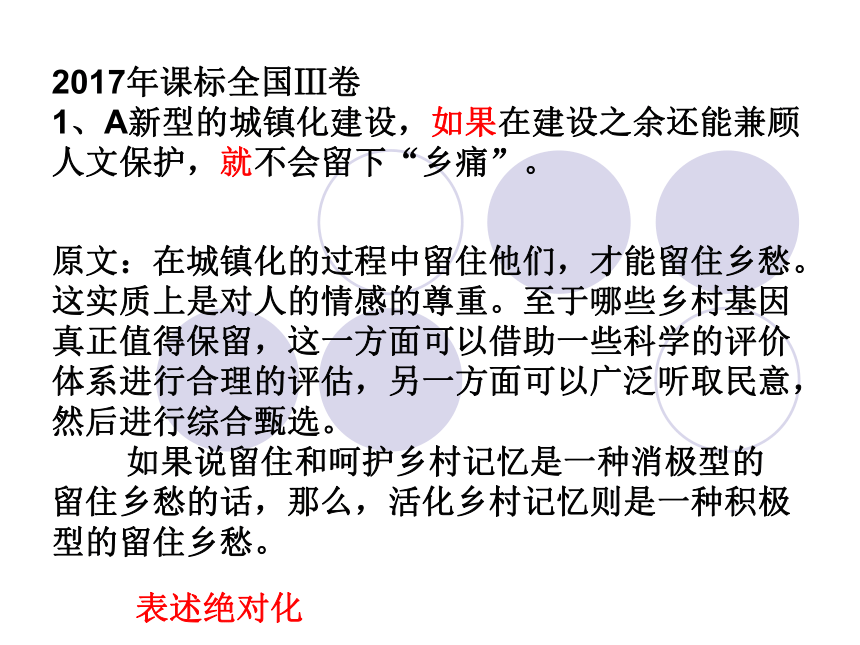

2017年课标全国Ⅲ卷

1、A新型的城镇化建设,如果在建设之余还能兼顾人文保护,就不会留下“乡痛”。

原文:在城镇化的过程中留住他们,才能留住乡愁。这实质上是对人的情感的尊重。至于哪些乡村基因真正值得保留,这一方面可以借助一些科学的评价体系进行合理的评估,另一方面可以广泛听取民意,然后进行综合甄选。

如果说留住和呵护乡村记忆是一种消极型的留住乡愁的话,那么,活化乡村记忆则是一种积极型的留住乡愁。

表述绝对化

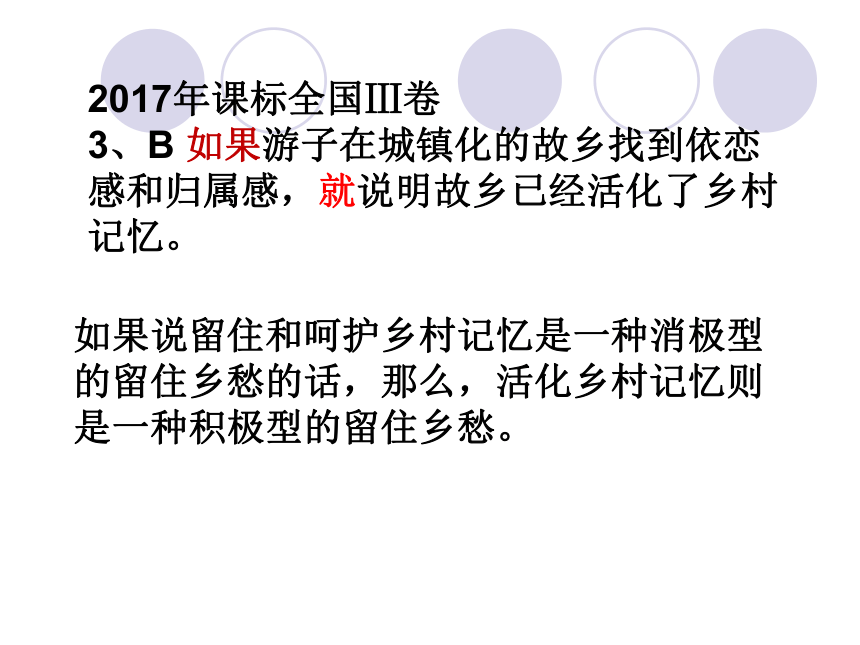

2017年课标全国Ⅲ卷

3、B 如果游子在城镇化的故乡找到依恋感和归属感,就说明故乡已经活化了乡村记忆。

如果说留住和呵护乡村记忆是一种消极型的留住乡愁的话,那么,活化乡村记忆则是一种积极型的留住乡愁。

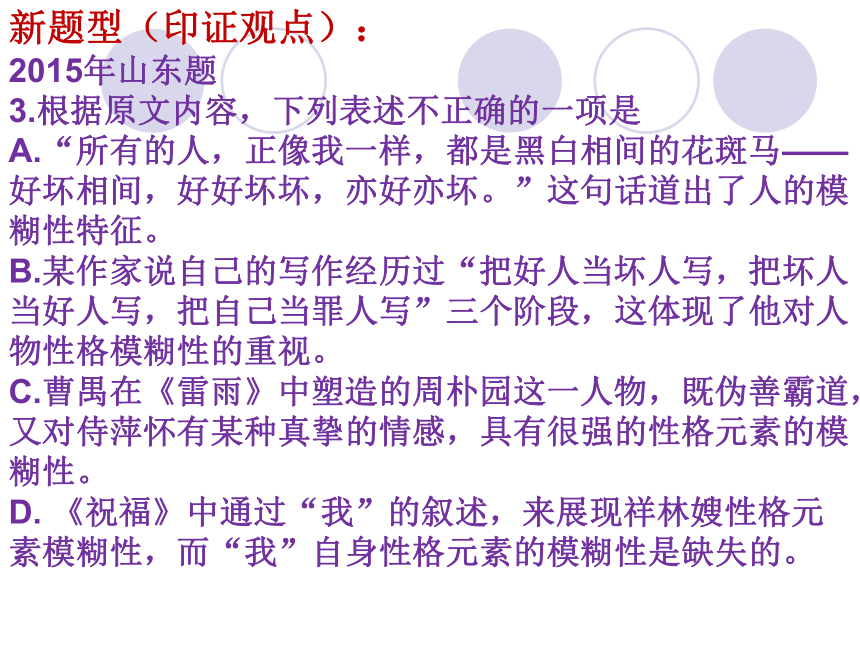

新题型(印证观点):

2015年山东题

3.根据原文内容,下列表述不正确的一项是

A.“所有的人,正像我一样,都是黑白相间的花斑马——好坏相间,好好坏坏,亦好亦坏。”这句话道出了人的模糊性特征。

B.某作家说自己的写作经历过“把好人当坏人写,把坏人当好人写,把自己当罪人写”三个阶段,这体现了他对人物性格模糊性的重视。

C.曹禺在《雷雨》中塑造的周朴园这一人物,既伪善霸道,又对侍萍怀有某种真挚的情感,具有很强的性格元素的模糊性。

D. 《祝福》中通过“我”的叙述,来展现祥林嫂性格元素模糊性,而“我”自身性格元素的模糊性是缺失的。

总结概括

2017年课标Ⅲ卷

2、下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.围绕着乡村记忆的保护,文章逐层递进地论证了留住乡愁的必要性和可行性。

B. 文章将乡村记忆分为物质文化和非物质文化两个方面,并论及了二者的有机联系。

C.文章提出以综合甄选的方式选择保留哪些乡村记忆,并举例说明了甄选的标准。

D. 认为乡村与人的情感、记忆密切相关,这是文章论述城镇化与乡愁关系的前提。

2017年

1、A.“如果……就不会留下‘乡痛’”表述太绝对,推理不正确;B.“必须完好保存下来”曲解文意,部分与整体错误。原文第二段说“至于哪些乡村记忆真正值得保留,这一方面可以借助一些科学的评价体系进行合理的评估,另一方面可以广泛听取民意,然后进行综合甄选”,并不全是“完好保存”;D.文末说,为使乡村充满生机活力,“这需要相应的公共设施与之配套”“使乡村记忆在新的时空条件下产生新的凝聚力”,而不是使乡村记忆“成为相关产业的配套设施”,对象错误。

2、C.凭空无依据(观点与事例)。“并举例说明了甄选的标准”错误。对于“保留哪些乡村记忆”文中并没有举例说明“甄选的标准”,只是在第三段阐释了“呵护乡村记忆”的原则:“既要让当地居民生产生活更为方便,又要让游子在故乡找到依恋感与归属感。”

3、B.推理错误。原文末段说“如果说留住和呵护乡村记忆是一种消极型的留住乡愁的话,那么,活化乡村记忆则是一种积极型的留住乡愁”,而游子在故乡“找到依恋感与归属感”是留住和呵护乡村记忆的结果,故不能说明“故乡已经活化了乡村记忆”。

(二)实用类文本阅读

选择题:四选一、五选二

1、B.除2007年的全国博物馆事业增加值较前一年有所减少外,其余年份的增加值与前一年相比均呈现上升态势。

根据材料二中的图表,2003年也比2002年有所减少。

以偏概全、主客体倒置等

2016年课标Ⅰ卷

第2题:为什么说1985年是认知陈忠实的标志性年份?请结合材料简要概括。(6分)

答: ①他意识到要像自己笔下的蓝袍先生一样接受时代的变化,在生活和思想上打开自己;②他认识到必须写出史诗般的长篇小说,才能在文学上确立自己的位置;③他认为自己是在1985年开始重建自我,产生对生活的独特理解和表述。

第3段:随着年岁的增长和时代的变化,陈忠实越来越觉得要从赵树理、柳青的文学中剥离出来。他将这个愿望写进了小说《蓝炮先生》中。小说写于1985年,一个认知作者的标志性年份。这年的最后10天,他随中国作家代表团出访泰国。第一次走出国门的陈忠实特意置办了一套质地不错的西装。当他第一次穿上西装打上领带站在穿衣镜前的时候,脑海里浮现出刚完成的小说的主人公蓝袍先生。蓝炮先生多年以来一直穿着蓝色长袍,受到同学讥笑以后才脱下蓝袍,换上“列宁装”。陈忠实认为那是摆脱封建残余桎梏、获得精神解放的象征。脱下了几十年的中山装、换上西装的那一刻,他切实意识到自己就是蓝炮先生。

①他意识到要像自己笔下的蓝袍先生一样接受时代的变化,在生活和思想上打开自己;

第四段:1985年的泰国之行让陈忠实深受刺激,他联想起家乡人自嘲的称呼。相比那些见多识广的城市人,他们把自己称作“乡棒”。游逛在曼谷的超市大楼,看着五颜六色、各式各样的服装,作家觉得眼花缭乱。那一刻,他觉得不仅自己是“乡棒”。他痛感自己需要从什么地方剥离出来,将自己彻底打开,不仅要在生活上打开自己,更重要的是要在思想上打开自己。

①他意识到要像自己笔下的蓝袍先生一样接受时代的变化,在生活和思想上打开自己;

第五段:在剥离的愿望中,陈忠实认识到必须写一部史诗般的长篇小说,才能再文学上确立自己,这时,各种新近阅读过的长篇小说萦绕心头,作家倍感困惑,又倍感启发。马尔克斯《百年孤独》的结构像网一样迷幻,王蒙《活动变人形》的结构自然随意,却俨然大手笔,张炜《古船》的结构完全不同,有一种精心设计的刻意……而结构背后似乎还有更深的东西。陈忠实最终发现,不是作家先别出心裁弄出一个新颖骇俗的结构来,而是先要有对人物的深刻体验。寻找到能够充分描写人物独特的生活和生命体验的恰当途径,结构方式自然就出现了。恰巧此时兴起的“文化心理结构”学说给了他决定性的影响。他相信,人的心理结构主要是由理念支撑的,而结构一旦形成,就会决定一个人的思想、道德和行为,决定一个人的性格和内核。如果心理结构受到社会冲击,人就将遭遇深层的痛苦,乃至毁灭。陈忠实感到自己终于从侍奉多年的“典型性格”说中剥离出来,仿佛悟得天机,茅塞顿开。多年以后,作家回忆往事,认为自己就是在1985年开始重建自我,争取实现对生活的独特发现和独立表述的。

②他认识到必须写出史诗般的长篇小说,才能在文学上确立自己的位置;

③他认为自己是在1985年开始重建自我,产生对生活的独特理解和表述。

2016年课标全国Ⅱ卷

第3题:对我国的数学基础教育,吴文俊有哪些心得?请结合材料简要概括。(6分)

答:①基础教育应着重引导学生深入学习、探究的兴趣;②数学教育要有利于系统学习和深入理解数学,而不是海量题目训练和追求竞赛获奖;③现行奥数数学方法太功利,且无法引导学生深入理解和训练数学思维。

第四段:

对我国的数学基础教育,吴文俊也颇有心得。我国中学生多次在国际奥数竞赛中获奖,被当作我国数学教育成功的证明,但吴文俊更赞同丘成桐的观点:“奥数应该是一种建立在兴趣之上的研究性、高层次学习,中国的奥数学习过分关注海量题目,直接与考试、竞赛挂钩,对系统学数学不利。作为基础学科,应着重引导学习的兴趣,不应当过分追求功利。”吴文俊同样清醒认识到:“竞赛获奖固然可贵,但也不能看得过重,因为它不能代表学生对数学的深度理解,也不能有效地训练数学思维。”他认为,数学教育更重要的是培养数学的思维方式。

①基础教育应着重引导学生深入学习、探究的兴趣;②数学教育要有利于系统学习和深入理解数学,而不是海量题目训练和追求竞赛获奖;③现行奥数学习方法太功利,且无法引导学生深入理解和训练数学思维。

例1、2016年课标全国Ⅱ卷

(4)作为一位杰出的数学家,吴文俊对物理学、文学艺术等也有广泛的兴趣。请结合材料,就兴趣广泛与专业研究的关系进行分析。(8分)

答:①吴文俊广泛的阅读面,为日后的专业研究奠定了基础,也有利于科学与人文交融理念的形成;②物理与数学本来就关系密切,吴文俊对物理的兴趣,为他的数学研究提供了便利条件;③吴文俊兴趣广泛,视野开阔,使他的思维活跃,能够融会贯通,富有创造性;④吴文俊富有生活情趣,心胸开阔,能够保持罕见长久的学术生命。

分层作答或者分角度作答

例2:2016年课标全国Ⅲ 卷

(4)后人将顾炎武“保天下者,匹夫之贱与有责焉”归纳为“天下兴亡,匹夫有责”。请结合材料及相关知识,谈谈你对这一观点的看法。(8分)

答:①顾炎武具有强烈的家国情怀和忧国忧民意识;②在顾炎武看来,普通人的命运与国家民族的命运是紧密联系在一起的;③“天下兴亡,匹夫有责”是对我国爱国注意传统的自然引申与合理发展;④这一观点具有积极意义,教育后人要勇于担当,爱国奉献。

例3、 2016年课标全国Ⅰ 卷

(4)陈忠实的“剥离”和“寻找”是什么关系?有哪些表现?请结合材料详细说明。(8分)

【答案】“剥离”和“寻找”是辩证关系。剥离的结果带来寻找的可能,而寻找的冲动激发剥离的愿望。

表现:①从赵树理和柳青的文学中剥离,寻找到马尔克斯、王蒙等新的文学营养;②从中山装所代表的时代精神中剥离,寻找到西装所代表的面对世界的契机;③从“典型性格”中剥离,寻找到 “文化心理结构”学说;④从自身已有的文学成就中剥离,寻找到新的文学高度,写出了文学巨著。

【解析】

试题分析:本题为文本探究题。一是探究“陈忠实的‘剥离’和‘寻找’的关系”,二是探究这种关系“在文本中的表现”。

2017年第3题

根据上述材料,概括说明博物馆在科研方面的作用。

比较分析

新闻报告类

(三)文学类文本阅读

小说:环境、情节、人物、主题

关于题目的题

例1:(2016年高考新课标Ⅰ卷《锄》)小说以“锄”为标题,有什么寓意?请结合全文简要分析。(6分)

答: ①锄作为一种农具,象征六安爷的人生和精神;(1分)②锄喻示劳动者和土地的亲密关系;(1分)③锄意味着传统的农业生产和生活方式;(1分)④锄作为一种劳作行为,蕴含着六安爷对土地的热爱,又暗含着他对土地的告别。(1分)

试题分析:这是一道标题含意分析题,要想答对答全,首先要根据题干要求,必须是挖掘标题的寓意,然后简要回答其对表现人物与主题的作用。

含意题要注意象征义、比喻义、主旨义。

例2:(2015年浙江卷《走眼》)这篇小说为什么要用“走眼”做题目?(5分)

答:①“走眼”是贯穿全文的线索。②“走眼”是全文的主要事件。③“走眼”在文中具有正话反说的效果,较好地突出了主题。

解析:这道题意在考查题目在全文中的作用,一是线索作用,二是概括事件作用,三是提炼主题作用,四是表现手法的体现。

答题思路的指向:故事情节、人物、主题、艺术手法或效果

关于结尾的题

例1.(2016年江苏卷《会明》)请探究小说结尾“微笑的意义”的意蕴。(6分)

答:这个六月没有士兵因战事而伤亡、腐烂,会明对此感到欣慰;在喂鸡的行为中,会明体验到幸福感;从热衷于战争转变到“非战主义”,会明感到思想提升的快乐;心灵世界由单一走向丰富,会明的生命变得更加立体。

试题分析:题干要求“请探究小说结尾‘微笑的意义’的意蕴”,这是探究题。首先找到结尾“微笑的意义”这一内容,然后结合文章的主旨探究其意蕴。答题的时候要注意多角度。该短语出自文章最后,故应结合最后几段的语境分析理解“微笑的意义”,可以联系“但他喂鸡,很细心地料理它们,他是很幸福”“六月来了,这一连人没有一个腐烂”“看样子,为了这一群鸡雏发育的方便,会明已渐渐地倾向于‘非战主义’了”这些句子分析。

探究思想意蕴要善于从情节、人物、环境、主题等方面切割小角度。

例2:(2015年浙江卷《走眼》) “买玉”情节中,作者使用了“欧·亨利笔法”,试作简要分析。(4分)

答案:①以为赵老板会走眼,结果是李老板走了眼;以为价值在玉,其实价值在盒,造成出乎意料的艺术效果。②赵老板在钧瓷鉴定中表现出来的眼光,以及在收玉时他对玉盒端详良久的细节,这些铺垫使结局合乎情理。

解析:所谓欧亨利式结尾,就是出人意外又在情理之中。回答时指出什么内容是出乎意外,什么地方是在情理之中即可。

例3:(2015年浙江卷《走眼》)小说结尾处,李老板为什么会悄悄摘牌走人?

答:①小说塑造了一个阅历丰富,洞悉人心,为人仗义,精通业务的商人形象;②揭示了经商与做人一样,都应该诚信、宽厚、与人为善的主旨。

答题思路指向:人物形象、主题。先是分析人物形象,再是概括作品主旨。分析人物形象,要着眼于全篇,从人物的言行和故事情节着手。概括本文主旨,要在整体阅读把握文意的基础上,关注体现文章要旨的段落和语句,尤其要把握文章的情感脉络。

例4:(2015年安徽卷《蓑衣》)小说最后两个自然段颇耐人寻味。请结合全文,从两个不同角度谈谈你的看法。(8分)

答:①结构上,最后两段用景物描写和人物内心独白收束全文,写出蓑衣草长势良好,照应了上文达子的建议,暗示情节发展,言有尽而意无穷,留给读者以无限想象空间;并与开头的景物描写形成首尾圆合之势。

②艺术手法上,所描绘的蓑衣草具有丰富的象征意义。油绿、柔软、茂盛的蓑衣草象征了新时期农民美好的新生活,象征了小格与达子之间萌发的美好情感,象征了小格和达子身上具有的人性美。

③思想内容上,使小说主题得到深化。通过对蓑衣草的赞美,体现出人们对传统事物的重新认识。表现了当时农村青年对美好生活的渴望与追求。

④人物形象上,使小格的形象更加丰满。小格纯朴勤劳而又自尊敏感,结尾隐含着她对未来美好生活的憧憬,显示出她乐观自信的一面。

人物形象分析题(人物形象或性格特征)

例1: (2016年课标Ⅲ卷《玻璃》)小说中的王有福有哪些性格特点?请简要分析。(6分)

答:①性情谦卑,甚至有点窝囊;见了晚辈,也要鞠躬,说话谦和;②胆小怕事,有点狡黠;撞了玻璃偷偷溜掉,别人问起也不敢承认;③有点固执,但不失本性善良;怀疑酒店诚意,承认自己责任,不愿借机发财。

从小说中王有福说话谦和、见了晚辈也要鞠躬等行为可知他性情谦卑,甚至有点窝囊的性格;从小说中他撞了玻璃偷偷溜掉,别人问起也不敢承认这些是可以看出他胆小怕事、有点狡黠的性格;从小说中他怀疑酒店诚意,承认自己责任,不愿借机发财等行为可看出他有点固执,但不失本性善良的性格。

赏析画线的题句子

例1: (2016年浙江卷《母亲》)结合上下文,赏析文中画横线部分。(5分)

答:①通过比喻、排比,渲染了火车的神奇与母亲对火车的痴迷。②通过神态、动作等细节,细腻描写了母亲好奇、陶醉和渴望的心理。③叙事上有过渡、舒缓节奏等作用。

【技巧点拨】把语句放回原文,结合上下文。首先要注意从本句入手,看清句子在文中的位置,确定解决问题的阅读空间。其次要注意分析对本句的语法分析,了解本句的主干与枝叶成分,尤其要注意枝叶部分。第三要注意本句子与上下文的句子之间的关系。前者主要是以此引出下文,后者主要是呼应开头,总结上文。

答题思路指向:手法(修辞手法或描写手法)、人物形象(或人物心理)、情节、艺术效果

如果是景物描写的句子则从景物描写的角度作答。

例2:(2015年浙江卷《捡烂纸的老头》)赏析文中划横线部分。(4分)

答案:①运用神态、动作和语言等多种描写手法,揭示了“老头”从愠怒失意到自我宽慰的情绪变化,描写细腻生动,富有戏剧效果。②交代“打架”事件的结局。“老头”的行为、情绪、言语恢复故态,与之前的叫阵形成对照,也与前文的惯常言行呼应,强化了人物的性格特征。

关于句子理解题

例1:(2016年高考新课标Ⅰ卷《锄》)“我不是锄地,我是过瘾”这句话,既是理解六安爷的关键,也是理解小说主旨的关键。请结合全文进行分析。(8分)

【答】六安爷层面(4分):①六安爷用这句话来回应村人的劝阻,由此能感受到他温和而又固执的性格特征;(2分)②百亩园即将不复存在,六安爷的眼睛也快要失明,他要过在百亩园劳作的“瘾”,由此能体会到他内心的隐痛。(2分)

小说主旨层面(4分):①在大地上劳作是一种“瘾”,即劳动者的精神需要;(2分)②随着传统的农业生产、生活方式的结束,精神的意义只剩下“过瘾”,令人叹惋又发人深思。(2分)

通读全文,关注细节。第一步:通读全文,整体感知。把握小说刻画人物的个性特点与作品陈述的基本事实,分析主人公的性格、情感与基本事实之间的关系。第二步:明确主旨,关注手法。结合小说主旨和艺术技巧做出准确判断。

答题思路指向:人物形象(性格或情感)、主题

例2:(2015年课标全国Ⅱ《塾师老汪》)老汪对《论语》中“有朋自远方来”一句的独特理解,其实源于自身人际关系的体验,请结合全文简要分析。(6分)

答案:①老汪自己孤独不乐,所以从《论语》中读出的出是孤独不乐,反映的是其个人心境;②老汪通过曲解《论语》来证明“圣人”也有同样的孤独感,以此抚慰自己的孤独;③结尾处老汪“发现”老范就是自己的朋友,虽常在身边却宛如远来,这也就照应了他此前的理解。(每答出一点给2分。意思答对即可)

答题思路指向:结合语境,分析人物心理(人物性格)、情节结构

例3:(2015年重庆卷《东坛井的陈皮匠》)怎样理解文中“了解他的人都说:可惜哟,一个老高中生,灵巧得能绣花,随便做啥也能成 气候嘛,去当皮匠”这句话的含意?(2分)

【答案】

(1)陈皮匠聪明灵巧有文化,志向却与众不同;

(2)古城人不观解陈皮匠的选择。

【解析】本题考查“理解文中重要句子的含义及作用”的能力。可以从两个角度来理解:从说话人的角度可以看出古城人对陈皮匠选择的不理解;从语言的具体内容可以看出陈皮匠是个有文化且聪明、灵巧的人,选择做皮匠则可以看出他人生志向的与众不同。

答题思路:抓住句子本身的重点词,结合语境。

2017年课标Ⅲ卷

结合上下文,分析文中画横线的句子的含意。(5分)

【答案】做裁缝是辛苦的;无论做什么职业都是辛苦的;人活着为了生活而奔波都是辛苦的 【解析】试题分析:本题考查句子的含义。应先确定句子的位置,看有无修辞,圈出关键词,结合前后语境解答即可。

是呀,从我们当裁缝的第一天起,就发誓一旦有别的出路,死也不会再干这个了。但假如有一天不做裁缝,我们还是得想办法赚钱过日子,过同样辛苦的生活。------可能干什么都一样的吧?

关于探究题

例1: (2016年课标Ⅲ卷《玻璃》)是否状告酒店,“我”与王有福的态度不同。你更认同谁的态度?请结合全文,谈谈你的观点。(8分)

观点一:认同王有福的态度:①王有福受伤与酒店管理有关,但他是有行为能力的成年人,应负一定责任;②王有福害怕赔偿溜走,逃避责任在先,索赔理由不够正当充分;③王有福害怕受骗而拒绝索赔,在当时情况下,未尝不是理性的选择。

观点二:认同“我”的态度:①酒店失误导致王有福受伤,要求赔偿正当合理;②王有福放弃索赔是担心上当受骗,说明他缺乏法律常识,更应进行法律启蒙;③王有福式的宽容是对不良行为的纵容,有害无益。

(答出一点给2分,答出两点给5分,答出三点给8分。意思答对即可。若有其他答案,可根据观点明确、理由充分、论述合理的程度,酌情给分。)

试题分析:这是一道答案并不唯一的探究性题目,答案可根据自己的理解确定。而且,这道题还暗中考查了考生在平时的学习中对法律常识的掌握程度,因此这是一道颇有综合考查性质的试题,出得很好。

考生如果采取认同王有福的立场,可从揣摩王有福的心理出发,根据小说中的有关内容,结合相关法律为酒店方面寻找理由;考生如果采取认同“我”的立场,可从揣摩“我”的心理出发,根据小说中的有关内容结合相关法律为王有福寻找理由。

(四)诗歌赏析

2009年 宁海卷 宋词 《鹧鸪天 代人赋》 田园诗

2010年 课标卷 南朝乐府 《雨雪曲》 边塞诗

2011年 课标卷 唐诗 《春日秦国怀古》 怀古诗

2012年 课标卷 宋词 《思远人》 思乡怀远诗

2013年 课标Ⅱ卷 宋诗 《次韵雪后书事二首(其一)》 咏物诗

2014年 课标Ⅱ卷 唐诗 宋诗《含山店梦觉作》《宿渔家》

思乡怀远诗

2015年 课标Ⅱ卷 唐诗 《残春旅社》 羁旅之作

2016年 课标Ⅲ卷 宋诗 《內宴奉诏作》 似边塞诗

出题方式:

2011年课标卷

(1)这首诗表现了诗人什么样的感情?请简要分析。(5分)

(2)你认为这首诗在写作上是如何处理情景关系的?(6分)

2012年课标卷

(1)这首词表达了什么样的感情?“红叶黄花秋意晚”一句对表达这种感情有什么作用?(5分)

(2)“就砚旋研墨”与“临窗滴”有什么关系?“红笺为无色”的原因是什么?请简要分析。(6分)

2013年课标Ⅱ卷

(1)这首咏梅诗中,作者是用什么手法来表现梅花的?请简要分析。(5分)

(2)诗的最后一联表达了作者什么样的心情?请简要分析。(6分)

2014年课标Ⅱ卷

(1)韦庄在诗中是用什么方法表现情感的?请简要分析。(5分)

(2)两首诗都写到“灯前”,这两处“灯前”各自表达了诗人什么样的感情?(6分)

2015年课标Ⅱ卷

(1)古人认为这首诗的颔联“乃晚唐巧句”,请指出这一联巧在哪里,请简要赏析?(5分)

(2)这首诗的后两联表达了作者什么样的感情?请简要分析。(6分)

触景生情、寓情于景、写哀景抒哀情

烘托和渲染

衬托

构思巧妙、用词巧妙(炼字或修辞)

2016年课标Ⅲ卷

1.诗的颈联又作“臂弱尚嫌弓力软,眼昏犹识阵云高”,你认为哪一种比较好?为什么?请简要分析。(5分) (炼字)

2.这首诗与《破阵子(醉里挑灯看剑)》题材相似,但感情基调却有所不同,请指出二者的不同之处。(6分)

2017年课标全国Ⅲ卷《戏赠------》

14.以下对本诗的理解和分析,不正确的两项是(5分)

A.《长恨歌》和《秦中吟》都是白居易的得意之作,能够作为其诗歌创作的代表。

B.元稹常常私下对白居易的诗歌进行模仿,这从侧面说明了白诗较高的创作水准。

C.白居易在诗中称呼李绅为“短李”,也隐含着不太认可李绅诗歌创作的意思。

D.作者坚信自己必将因文学成就而名扬后世,因此并不介意在当时是否得到认可。

E.在诗的最后两句中,白居易称,自己新编出的诗集可以成为自我炫耀的资本。

15.请从“戏赠”入手,结合全诗,分析作者表达的情感态度。(6分)

2015年新题型

2015年课标Ⅰ卷 岑参《发临洮将赴北庭留别》

(1)与《白雪歌送武判官归京》相比,本诗描写塞外景物的角度有何不同?请简要分析。(5分)

2015年浙江卷 (元)张伯淳 《木兰花慢 赠弹琵琶者》

(1)下片“浔阳月色”语出白居易的《琵琶行》,写出白诗中与此句匹配的相关诗句。

诗歌赏析复习策略:

1.总结高考题命题规律。

2.复习课内诗歌,温故知新(如《雨霖铃》、《念奴娇 赤壁怀古》)。

3.以诗歌情感内容分类进行复习。

如,山水田园诗

山水

四季

春天

秋天

初春

仲春

暮春

快乐、欣喜

悲伤、凄苦

登高、临水

4.以诗歌表达技巧为主题进行复习。

5.以答题技巧为主题进行复习。

6.整体训练。

读懂

怀古诗:

江南春

杜牧(唐代)

千里莺啼绿映红, 水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺, 多少楼台烟雨中。

念奴娇·赤壁怀古

苏轼(宋)

大江东去, 浪淘尽, 千古风流人物。故垒西边, 人道是, 三国周郎赤壁。乱石穿空, 惊涛拍岸, 卷起千堆雪。江山如画, 一时多少豪杰。

遥想公瑾当年, 小乔初嫁了, 雄姿英发。羽扇纶巾, 谈笑间, 樯橹灰飞烟灭。故国神游, 多情应笑我, 早生华发。人生如梦, 一尊还酹江月。

(五)近年新课程高考卷名句默写篇目一览表

近年新课程高考卷名句默写篇目一览表

年份 题型 分值 高中诗文 初中诗文 课外名句

2013

2014 3道

必做

3道

必做

6分

6分 《荀子·劝学》

白居易《琵琶行》

《庄子 逍遥游》

苏轼《赤壁赋》 郦道元《三峡》

李白《行路难》 无

无

2015 3道必做 6分 《庄子 逍遥游》

白居易《琵琶行》 杜牧 《赤壁》 无

2016 3道必做 6分 白居易《琵琶行》

苏轼《赤壁赋》 《左传 曹刿论战》 无

2017 2道必做 5分 《荀子 劝学》 杜甫《茅屋为秋风所破歌》 无

(六)病句

年份 句子成分残缺或赘余 成分搭配不当 语序不当 结构混乱(杂糅) 表意不明 不合逻辑

2010

缺宾语 ▲ 交叉概念并列

2011 赘余 ▲

2012 赘余 ▲ ▲

2013

2014 偷换主语

偷换主语

主语不明确

▲

▲

一面对两面

年份 句子成分残缺或赘余 成分搭配不当 语序不当 结构混乱(杂糅) 表意不明

不合逻辑

2015年 ▲

(暗换主语) ▲

▲

(一面对两面)

2016年 ▲

(介词掩盖主语) ▲ ▲

2017年 ▲

(介词掩盖主语) ▲

▲

(五)语言运用最后两题

2007年 压缩语段(5分) 仿用句式(修辞)(6分)

2008年 选填虚词 仿用句式(修辞)

2009年 应用文改错 仿用句式(修辞)

2010年 补写句子 仿用句式(修辞)

2011年 句式变换 仿用句式(修辞)

2012年 补写句子 仿用句式(修辞)

2013年 补写句子 图文转换 (节水图标)

2014年 补写句子 图文转换 (图片题)

2015年 补写句子 图文转换(邮票解说 图标)

2016年 补写句子 图文转换(图片题)

2017年 补写句子 推断问题

注意:补写句子、图文转换、应用文改错、扩展语句、压缩语段、长短句变换、新闻评论

新题型

(一)论述类文本阅读

近几年课标卷试题命题规律探究

及备考建议

注重整体把握与局部理解分析

1、转述:

例1:2015年课标Ⅱ卷

“艺术品的接受在过去并不被看作是重要的美学问题,20世纪解释学兴起,一个名为“接受美学”的美学分支应运而生,于是研究艺术品的接受成为艺术美学中的显学。”

1-A 在过去,艺术品的接受并不属于美学的研究范围,而当接受美学诞生以后,关于艺术品的接受的研究就成为艺术美学中的一门显学。

例2: 2015年课标Ⅱ卷

“过去,通常只是从艺术家的立场出发,将创作看作艺术家审美经验的结晶过程,作品完成就意味着创作完成。”

1-B在接受美学诞生以前,人们一般的认识是:整个创作过程就是艺术家的审美经验不断结晶的过程,艺术品一旦形成,创作也就大功告成。

例3: 2015年课标Ⅱ卷

“由于未被阅读的作品的价值包括审美价值仅仅是一种可能的存在,只有通过阅读,它才能转化为现实的存在,因此对作品的接受具有艺术本体的意义,也就是说,接受者也是艺术创作的主体之一。”

1-D通过读者、观众和听众的接受,艺术作品的价值才从一种可能的存在转化为现实的存在,从这个意义上说,接受也属于艺术创作的一部分。

2、整合

例1: 2015年课标Ⅱ卷

第四段“一方面文本在相当程度上规定了接受者理解的范围、方向,让理解朝它的本义靠拢;另一方面……”

第五段“当我们接受历史上的艺术作品时,我们当然可以设身处地想象古人的生活,体验古人的思想感情,但我们毕竟是现代人,只能按照我们现在的心理文化结构去理解古人。”

3-C文本在一定程度上规定了接受者理解的范围和方向,所以即使我们今天阅读历史上的艺术作品,也可以在相当程度上了解古人的生活,体验古人的思想感情。

例2:2016年课标Ⅲ卷

分而治之者,以为《山海经》中的《五藏山经》是比较雅正的部分,谭其骧就写了《〈五藏山经〉的地域范围》一文,分析《山经》写作时的地理知识水平。将历史成分发掘出来的,自然以王国维用《山海经》来印证甲骨文中殷商王亥为最明显的例子。

2-C 谭其骧和王国维利用《山海经》研究历史的方法不同,前者是将神话和历史分而治之,后者则从神话中发掘历史。

3、推断

例1:2016年课标全国Ⅱ

现代小说家认为,传统的故事模式早已失去了弹性和内在活力,也失去了起初的存在价值,那些千百年来一直在给小说提供养料的故事模式已经成为制约想象力的障碍之一。

3-D 现代小说的发展加剧了故事在小说中的衰变,与此同时,随着现代传媒的不断发展,传统的故事讲述方式也可能消亡。

4、推理

例:云南省2016年第一次统测试卷

“本来中国建筑的木结构是以逻辑结构和艺术构图的严整规划来显现其理性精神的,但就在结构最要紧的屋顶上又突出显示了奇特的浪漫情调。”

1-A“中国建筑的理性精神,一方面通过木结构的逻辑结构和艺术构图的严整规划来显示,另一方面则是借助屋顶的浪漫情调来表达。

2016年课标Ⅲ卷

王国维《古史新证》说:“而疑古之过,乃并尧、舜、禹之人物而疑之,其于怀疑之态度及批评之精神不无可取,然惜于古史材料未尝为充分之处理也。

1-C 王国维在《古史新证》中认为,有些历史学家如果能充分利用史料,就不会“疑古”,怀疑尧、舜、禹等人物的真实性。

2017年课标全国Ⅲ卷

1、A新型的城镇化建设,如果在建设之余还能兼顾人文保护,就不会留下“乡痛”。

原文:在城镇化的过程中留住他们,才能留住乡愁。这实质上是对人的情感的尊重。至于哪些乡村基因真正值得保留,这一方面可以借助一些科学的评价体系进行合理的评估,另一方面可以广泛听取民意,然后进行综合甄选。

如果说留住和呵护乡村记忆是一种消极型的留住乡愁的话,那么,活化乡村记忆则是一种积极型的留住乡愁。

表述绝对化

2017年课标全国Ⅲ卷

3、B 如果游子在城镇化的故乡找到依恋感和归属感,就说明故乡已经活化了乡村记忆。

如果说留住和呵护乡村记忆是一种消极型的留住乡愁的话,那么,活化乡村记忆则是一种积极型的留住乡愁。

新题型(印证观点):

2015年山东题

3.根据原文内容,下列表述不正确的一项是

A.“所有的人,正像我一样,都是黑白相间的花斑马——好坏相间,好好坏坏,亦好亦坏。”这句话道出了人的模糊性特征。

B.某作家说自己的写作经历过“把好人当坏人写,把坏人当好人写,把自己当罪人写”三个阶段,这体现了他对人物性格模糊性的重视。

C.曹禺在《雷雨》中塑造的周朴园这一人物,既伪善霸道,又对侍萍怀有某种真挚的情感,具有很强的性格元素的模糊性。

D. 《祝福》中通过“我”的叙述,来展现祥林嫂性格元素模糊性,而“我”自身性格元素的模糊性是缺失的。

总结概括

2017年课标Ⅲ卷

2、下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.围绕着乡村记忆的保护,文章逐层递进地论证了留住乡愁的必要性和可行性。

B. 文章将乡村记忆分为物质文化和非物质文化两个方面,并论及了二者的有机联系。

C.文章提出以综合甄选的方式选择保留哪些乡村记忆,并举例说明了甄选的标准。

D. 认为乡村与人的情感、记忆密切相关,这是文章论述城镇化与乡愁关系的前提。

2017年

1、A.“如果……就不会留下‘乡痛’”表述太绝对,推理不正确;B.“必须完好保存下来”曲解文意,部分与整体错误。原文第二段说“至于哪些乡村记忆真正值得保留,这一方面可以借助一些科学的评价体系进行合理的评估,另一方面可以广泛听取民意,然后进行综合甄选”,并不全是“完好保存”;D.文末说,为使乡村充满生机活力,“这需要相应的公共设施与之配套”“使乡村记忆在新的时空条件下产生新的凝聚力”,而不是使乡村记忆“成为相关产业的配套设施”,对象错误。

2、C.凭空无依据(观点与事例)。“并举例说明了甄选的标准”错误。对于“保留哪些乡村记忆”文中并没有举例说明“甄选的标准”,只是在第三段阐释了“呵护乡村记忆”的原则:“既要让当地居民生产生活更为方便,又要让游子在故乡找到依恋感与归属感。”

3、B.推理错误。原文末段说“如果说留住和呵护乡村记忆是一种消极型的留住乡愁的话,那么,活化乡村记忆则是一种积极型的留住乡愁”,而游子在故乡“找到依恋感与归属感”是留住和呵护乡村记忆的结果,故不能说明“故乡已经活化了乡村记忆”。

(二)实用类文本阅读

选择题:四选一、五选二

1、B.除2007年的全国博物馆事业增加值较前一年有所减少外,其余年份的增加值与前一年相比均呈现上升态势。

根据材料二中的图表,2003年也比2002年有所减少。

以偏概全、主客体倒置等

2016年课标Ⅰ卷

第2题:为什么说1985年是认知陈忠实的标志性年份?请结合材料简要概括。(6分)

答: ①他意识到要像自己笔下的蓝袍先生一样接受时代的变化,在生活和思想上打开自己;②他认识到必须写出史诗般的长篇小说,才能在文学上确立自己的位置;③他认为自己是在1985年开始重建自我,产生对生活的独特理解和表述。

第3段:随着年岁的增长和时代的变化,陈忠实越来越觉得要从赵树理、柳青的文学中剥离出来。他将这个愿望写进了小说《蓝炮先生》中。小说写于1985年,一个认知作者的标志性年份。这年的最后10天,他随中国作家代表团出访泰国。第一次走出国门的陈忠实特意置办了一套质地不错的西装。当他第一次穿上西装打上领带站在穿衣镜前的时候,脑海里浮现出刚完成的小说的主人公蓝袍先生。蓝炮先生多年以来一直穿着蓝色长袍,受到同学讥笑以后才脱下蓝袍,换上“列宁装”。陈忠实认为那是摆脱封建残余桎梏、获得精神解放的象征。脱下了几十年的中山装、换上西装的那一刻,他切实意识到自己就是蓝炮先生。

①他意识到要像自己笔下的蓝袍先生一样接受时代的变化,在生活和思想上打开自己;

第四段:1985年的泰国之行让陈忠实深受刺激,他联想起家乡人自嘲的称呼。相比那些见多识广的城市人,他们把自己称作“乡棒”。游逛在曼谷的超市大楼,看着五颜六色、各式各样的服装,作家觉得眼花缭乱。那一刻,他觉得不仅自己是“乡棒”。他痛感自己需要从什么地方剥离出来,将自己彻底打开,不仅要在生活上打开自己,更重要的是要在思想上打开自己。

①他意识到要像自己笔下的蓝袍先生一样接受时代的变化,在生活和思想上打开自己;

第五段:在剥离的愿望中,陈忠实认识到必须写一部史诗般的长篇小说,才能再文学上确立自己,这时,各种新近阅读过的长篇小说萦绕心头,作家倍感困惑,又倍感启发。马尔克斯《百年孤独》的结构像网一样迷幻,王蒙《活动变人形》的结构自然随意,却俨然大手笔,张炜《古船》的结构完全不同,有一种精心设计的刻意……而结构背后似乎还有更深的东西。陈忠实最终发现,不是作家先别出心裁弄出一个新颖骇俗的结构来,而是先要有对人物的深刻体验。寻找到能够充分描写人物独特的生活和生命体验的恰当途径,结构方式自然就出现了。恰巧此时兴起的“文化心理结构”学说给了他决定性的影响。他相信,人的心理结构主要是由理念支撑的,而结构一旦形成,就会决定一个人的思想、道德和行为,决定一个人的性格和内核。如果心理结构受到社会冲击,人就将遭遇深层的痛苦,乃至毁灭。陈忠实感到自己终于从侍奉多年的“典型性格”说中剥离出来,仿佛悟得天机,茅塞顿开。多年以后,作家回忆往事,认为自己就是在1985年开始重建自我,争取实现对生活的独特发现和独立表述的。

②他认识到必须写出史诗般的长篇小说,才能在文学上确立自己的位置;

③他认为自己是在1985年开始重建自我,产生对生活的独特理解和表述。

2016年课标全国Ⅱ卷

第3题:对我国的数学基础教育,吴文俊有哪些心得?请结合材料简要概括。(6分)

答:①基础教育应着重引导学生深入学习、探究的兴趣;②数学教育要有利于系统学习和深入理解数学,而不是海量题目训练和追求竞赛获奖;③现行奥数数学方法太功利,且无法引导学生深入理解和训练数学思维。

第四段:

对我国的数学基础教育,吴文俊也颇有心得。我国中学生多次在国际奥数竞赛中获奖,被当作我国数学教育成功的证明,但吴文俊更赞同丘成桐的观点:“奥数应该是一种建立在兴趣之上的研究性、高层次学习,中国的奥数学习过分关注海量题目,直接与考试、竞赛挂钩,对系统学数学不利。作为基础学科,应着重引导学习的兴趣,不应当过分追求功利。”吴文俊同样清醒认识到:“竞赛获奖固然可贵,但也不能看得过重,因为它不能代表学生对数学的深度理解,也不能有效地训练数学思维。”他认为,数学教育更重要的是培养数学的思维方式。

①基础教育应着重引导学生深入学习、探究的兴趣;②数学教育要有利于系统学习和深入理解数学,而不是海量题目训练和追求竞赛获奖;③现行奥数学习方法太功利,且无法引导学生深入理解和训练数学思维。

例1、2016年课标全国Ⅱ卷

(4)作为一位杰出的数学家,吴文俊对物理学、文学艺术等也有广泛的兴趣。请结合材料,就兴趣广泛与专业研究的关系进行分析。(8分)

答:①吴文俊广泛的阅读面,为日后的专业研究奠定了基础,也有利于科学与人文交融理念的形成;②物理与数学本来就关系密切,吴文俊对物理的兴趣,为他的数学研究提供了便利条件;③吴文俊兴趣广泛,视野开阔,使他的思维活跃,能够融会贯通,富有创造性;④吴文俊富有生活情趣,心胸开阔,能够保持罕见长久的学术生命。

分层作答或者分角度作答

例2:2016年课标全国Ⅲ 卷

(4)后人将顾炎武“保天下者,匹夫之贱与有责焉”归纳为“天下兴亡,匹夫有责”。请结合材料及相关知识,谈谈你对这一观点的看法。(8分)

答:①顾炎武具有强烈的家国情怀和忧国忧民意识;②在顾炎武看来,普通人的命运与国家民族的命运是紧密联系在一起的;③“天下兴亡,匹夫有责”是对我国爱国注意传统的自然引申与合理发展;④这一观点具有积极意义,教育后人要勇于担当,爱国奉献。

例3、 2016年课标全国Ⅰ 卷

(4)陈忠实的“剥离”和“寻找”是什么关系?有哪些表现?请结合材料详细说明。(8分)

【答案】“剥离”和“寻找”是辩证关系。剥离的结果带来寻找的可能,而寻找的冲动激发剥离的愿望。

表现:①从赵树理和柳青的文学中剥离,寻找到马尔克斯、王蒙等新的文学营养;②从中山装所代表的时代精神中剥离,寻找到西装所代表的面对世界的契机;③从“典型性格”中剥离,寻找到 “文化心理结构”学说;④从自身已有的文学成就中剥离,寻找到新的文学高度,写出了文学巨著。

【解析】

试题分析:本题为文本探究题。一是探究“陈忠实的‘剥离’和‘寻找’的关系”,二是探究这种关系“在文本中的表现”。

2017年第3题

根据上述材料,概括说明博物馆在科研方面的作用。

比较分析

新闻报告类

(三)文学类文本阅读

小说:环境、情节、人物、主题

关于题目的题

例1:(2016年高考新课标Ⅰ卷《锄》)小说以“锄”为标题,有什么寓意?请结合全文简要分析。(6分)

答: ①锄作为一种农具,象征六安爷的人生和精神;(1分)②锄喻示劳动者和土地的亲密关系;(1分)③锄意味着传统的农业生产和生活方式;(1分)④锄作为一种劳作行为,蕴含着六安爷对土地的热爱,又暗含着他对土地的告别。(1分)

试题分析:这是一道标题含意分析题,要想答对答全,首先要根据题干要求,必须是挖掘标题的寓意,然后简要回答其对表现人物与主题的作用。

含意题要注意象征义、比喻义、主旨义。

例2:(2015年浙江卷《走眼》)这篇小说为什么要用“走眼”做题目?(5分)

答:①“走眼”是贯穿全文的线索。②“走眼”是全文的主要事件。③“走眼”在文中具有正话反说的效果,较好地突出了主题。

解析:这道题意在考查题目在全文中的作用,一是线索作用,二是概括事件作用,三是提炼主题作用,四是表现手法的体现。

答题思路的指向:故事情节、人物、主题、艺术手法或效果

关于结尾的题

例1.(2016年江苏卷《会明》)请探究小说结尾“微笑的意义”的意蕴。(6分)

答:这个六月没有士兵因战事而伤亡、腐烂,会明对此感到欣慰;在喂鸡的行为中,会明体验到幸福感;从热衷于战争转变到“非战主义”,会明感到思想提升的快乐;心灵世界由单一走向丰富,会明的生命变得更加立体。

试题分析:题干要求“请探究小说结尾‘微笑的意义’的意蕴”,这是探究题。首先找到结尾“微笑的意义”这一内容,然后结合文章的主旨探究其意蕴。答题的时候要注意多角度。该短语出自文章最后,故应结合最后几段的语境分析理解“微笑的意义”,可以联系“但他喂鸡,很细心地料理它们,他是很幸福”“六月来了,这一连人没有一个腐烂”“看样子,为了这一群鸡雏发育的方便,会明已渐渐地倾向于‘非战主义’了”这些句子分析。

探究思想意蕴要善于从情节、人物、环境、主题等方面切割小角度。

例2:(2015年浙江卷《走眼》) “买玉”情节中,作者使用了“欧·亨利笔法”,试作简要分析。(4分)

答案:①以为赵老板会走眼,结果是李老板走了眼;以为价值在玉,其实价值在盒,造成出乎意料的艺术效果。②赵老板在钧瓷鉴定中表现出来的眼光,以及在收玉时他对玉盒端详良久的细节,这些铺垫使结局合乎情理。

解析:所谓欧亨利式结尾,就是出人意外又在情理之中。回答时指出什么内容是出乎意外,什么地方是在情理之中即可。

例3:(2015年浙江卷《走眼》)小说结尾处,李老板为什么会悄悄摘牌走人?

答:①小说塑造了一个阅历丰富,洞悉人心,为人仗义,精通业务的商人形象;②揭示了经商与做人一样,都应该诚信、宽厚、与人为善的主旨。

答题思路指向:人物形象、主题。先是分析人物形象,再是概括作品主旨。分析人物形象,要着眼于全篇,从人物的言行和故事情节着手。概括本文主旨,要在整体阅读把握文意的基础上,关注体现文章要旨的段落和语句,尤其要把握文章的情感脉络。

例4:(2015年安徽卷《蓑衣》)小说最后两个自然段颇耐人寻味。请结合全文,从两个不同角度谈谈你的看法。(8分)

答:①结构上,最后两段用景物描写和人物内心独白收束全文,写出蓑衣草长势良好,照应了上文达子的建议,暗示情节发展,言有尽而意无穷,留给读者以无限想象空间;并与开头的景物描写形成首尾圆合之势。

②艺术手法上,所描绘的蓑衣草具有丰富的象征意义。油绿、柔软、茂盛的蓑衣草象征了新时期农民美好的新生活,象征了小格与达子之间萌发的美好情感,象征了小格和达子身上具有的人性美。

③思想内容上,使小说主题得到深化。通过对蓑衣草的赞美,体现出人们对传统事物的重新认识。表现了当时农村青年对美好生活的渴望与追求。

④人物形象上,使小格的形象更加丰满。小格纯朴勤劳而又自尊敏感,结尾隐含着她对未来美好生活的憧憬,显示出她乐观自信的一面。

人物形象分析题(人物形象或性格特征)

例1: (2016年课标Ⅲ卷《玻璃》)小说中的王有福有哪些性格特点?请简要分析。(6分)

答:①性情谦卑,甚至有点窝囊;见了晚辈,也要鞠躬,说话谦和;②胆小怕事,有点狡黠;撞了玻璃偷偷溜掉,别人问起也不敢承认;③有点固执,但不失本性善良;怀疑酒店诚意,承认自己责任,不愿借机发财。

从小说中王有福说话谦和、见了晚辈也要鞠躬等行为可知他性情谦卑,甚至有点窝囊的性格;从小说中他撞了玻璃偷偷溜掉,别人问起也不敢承认这些是可以看出他胆小怕事、有点狡黠的性格;从小说中他怀疑酒店诚意,承认自己责任,不愿借机发财等行为可看出他有点固执,但不失本性善良的性格。

赏析画线的题句子

例1: (2016年浙江卷《母亲》)结合上下文,赏析文中画横线部分。(5分)

答:①通过比喻、排比,渲染了火车的神奇与母亲对火车的痴迷。②通过神态、动作等细节,细腻描写了母亲好奇、陶醉和渴望的心理。③叙事上有过渡、舒缓节奏等作用。

【技巧点拨】把语句放回原文,结合上下文。首先要注意从本句入手,看清句子在文中的位置,确定解决问题的阅读空间。其次要注意分析对本句的语法分析,了解本句的主干与枝叶成分,尤其要注意枝叶部分。第三要注意本句子与上下文的句子之间的关系。前者主要是以此引出下文,后者主要是呼应开头,总结上文。

答题思路指向:手法(修辞手法或描写手法)、人物形象(或人物心理)、情节、艺术效果

如果是景物描写的句子则从景物描写的角度作答。

例2:(2015年浙江卷《捡烂纸的老头》)赏析文中划横线部分。(4分)

答案:①运用神态、动作和语言等多种描写手法,揭示了“老头”从愠怒失意到自我宽慰的情绪变化,描写细腻生动,富有戏剧效果。②交代“打架”事件的结局。“老头”的行为、情绪、言语恢复故态,与之前的叫阵形成对照,也与前文的惯常言行呼应,强化了人物的性格特征。

关于句子理解题

例1:(2016年高考新课标Ⅰ卷《锄》)“我不是锄地,我是过瘾”这句话,既是理解六安爷的关键,也是理解小说主旨的关键。请结合全文进行分析。(8分)

【答】六安爷层面(4分):①六安爷用这句话来回应村人的劝阻,由此能感受到他温和而又固执的性格特征;(2分)②百亩园即将不复存在,六安爷的眼睛也快要失明,他要过在百亩园劳作的“瘾”,由此能体会到他内心的隐痛。(2分)

小说主旨层面(4分):①在大地上劳作是一种“瘾”,即劳动者的精神需要;(2分)②随着传统的农业生产、生活方式的结束,精神的意义只剩下“过瘾”,令人叹惋又发人深思。(2分)

通读全文,关注细节。第一步:通读全文,整体感知。把握小说刻画人物的个性特点与作品陈述的基本事实,分析主人公的性格、情感与基本事实之间的关系。第二步:明确主旨,关注手法。结合小说主旨和艺术技巧做出准确判断。

答题思路指向:人物形象(性格或情感)、主题

例2:(2015年课标全国Ⅱ《塾师老汪》)老汪对《论语》中“有朋自远方来”一句的独特理解,其实源于自身人际关系的体验,请结合全文简要分析。(6分)

答案:①老汪自己孤独不乐,所以从《论语》中读出的出是孤独不乐,反映的是其个人心境;②老汪通过曲解《论语》来证明“圣人”也有同样的孤独感,以此抚慰自己的孤独;③结尾处老汪“发现”老范就是自己的朋友,虽常在身边却宛如远来,这也就照应了他此前的理解。(每答出一点给2分。意思答对即可)

答题思路指向:结合语境,分析人物心理(人物性格)、情节结构

例3:(2015年重庆卷《东坛井的陈皮匠》)怎样理解文中“了解他的人都说:可惜哟,一个老高中生,灵巧得能绣花,随便做啥也能成 气候嘛,去当皮匠”这句话的含意?(2分)

【答案】

(1)陈皮匠聪明灵巧有文化,志向却与众不同;

(2)古城人不观解陈皮匠的选择。

【解析】本题考查“理解文中重要句子的含义及作用”的能力。可以从两个角度来理解:从说话人的角度可以看出古城人对陈皮匠选择的不理解;从语言的具体内容可以看出陈皮匠是个有文化且聪明、灵巧的人,选择做皮匠则可以看出他人生志向的与众不同。

答题思路:抓住句子本身的重点词,结合语境。

2017年课标Ⅲ卷

结合上下文,分析文中画横线的句子的含意。(5分)

【答案】做裁缝是辛苦的;无论做什么职业都是辛苦的;人活着为了生活而奔波都是辛苦的 【解析】试题分析:本题考查句子的含义。应先确定句子的位置,看有无修辞,圈出关键词,结合前后语境解答即可。

是呀,从我们当裁缝的第一天起,就发誓一旦有别的出路,死也不会再干这个了。但假如有一天不做裁缝,我们还是得想办法赚钱过日子,过同样辛苦的生活。------可能干什么都一样的吧?

关于探究题

例1: (2016年课标Ⅲ卷《玻璃》)是否状告酒店,“我”与王有福的态度不同。你更认同谁的态度?请结合全文,谈谈你的观点。(8分)

观点一:认同王有福的态度:①王有福受伤与酒店管理有关,但他是有行为能力的成年人,应负一定责任;②王有福害怕赔偿溜走,逃避责任在先,索赔理由不够正当充分;③王有福害怕受骗而拒绝索赔,在当时情况下,未尝不是理性的选择。

观点二:认同“我”的态度:①酒店失误导致王有福受伤,要求赔偿正当合理;②王有福放弃索赔是担心上当受骗,说明他缺乏法律常识,更应进行法律启蒙;③王有福式的宽容是对不良行为的纵容,有害无益。

(答出一点给2分,答出两点给5分,答出三点给8分。意思答对即可。若有其他答案,可根据观点明确、理由充分、论述合理的程度,酌情给分。)

试题分析:这是一道答案并不唯一的探究性题目,答案可根据自己的理解确定。而且,这道题还暗中考查了考生在平时的学习中对法律常识的掌握程度,因此这是一道颇有综合考查性质的试题,出得很好。

考生如果采取认同王有福的立场,可从揣摩王有福的心理出发,根据小说中的有关内容,结合相关法律为酒店方面寻找理由;考生如果采取认同“我”的立场,可从揣摩“我”的心理出发,根据小说中的有关内容结合相关法律为王有福寻找理由。

(四)诗歌赏析

2009年 宁海卷 宋词 《鹧鸪天 代人赋》 田园诗

2010年 课标卷 南朝乐府 《雨雪曲》 边塞诗

2011年 课标卷 唐诗 《春日秦国怀古》 怀古诗

2012年 课标卷 宋词 《思远人》 思乡怀远诗

2013年 课标Ⅱ卷 宋诗 《次韵雪后书事二首(其一)》 咏物诗

2014年 课标Ⅱ卷 唐诗 宋诗《含山店梦觉作》《宿渔家》

思乡怀远诗

2015年 课标Ⅱ卷 唐诗 《残春旅社》 羁旅之作

2016年 课标Ⅲ卷 宋诗 《內宴奉诏作》 似边塞诗

出题方式:

2011年课标卷

(1)这首诗表现了诗人什么样的感情?请简要分析。(5分)

(2)你认为这首诗在写作上是如何处理情景关系的?(6分)

2012年课标卷

(1)这首词表达了什么样的感情?“红叶黄花秋意晚”一句对表达这种感情有什么作用?(5分)

(2)“就砚旋研墨”与“临窗滴”有什么关系?“红笺为无色”的原因是什么?请简要分析。(6分)

2013年课标Ⅱ卷

(1)这首咏梅诗中,作者是用什么手法来表现梅花的?请简要分析。(5分)

(2)诗的最后一联表达了作者什么样的心情?请简要分析。(6分)

2014年课标Ⅱ卷

(1)韦庄在诗中是用什么方法表现情感的?请简要分析。(5分)

(2)两首诗都写到“灯前”,这两处“灯前”各自表达了诗人什么样的感情?(6分)

2015年课标Ⅱ卷

(1)古人认为这首诗的颔联“乃晚唐巧句”,请指出这一联巧在哪里,请简要赏析?(5分)

(2)这首诗的后两联表达了作者什么样的感情?请简要分析。(6分)

触景生情、寓情于景、写哀景抒哀情

烘托和渲染

衬托

构思巧妙、用词巧妙(炼字或修辞)

2016年课标Ⅲ卷

1.诗的颈联又作“臂弱尚嫌弓力软,眼昏犹识阵云高”,你认为哪一种比较好?为什么?请简要分析。(5分) (炼字)

2.这首诗与《破阵子(醉里挑灯看剑)》题材相似,但感情基调却有所不同,请指出二者的不同之处。(6分)

2017年课标全国Ⅲ卷《戏赠------》

14.以下对本诗的理解和分析,不正确的两项是(5分)

A.《长恨歌》和《秦中吟》都是白居易的得意之作,能够作为其诗歌创作的代表。

B.元稹常常私下对白居易的诗歌进行模仿,这从侧面说明了白诗较高的创作水准。

C.白居易在诗中称呼李绅为“短李”,也隐含着不太认可李绅诗歌创作的意思。

D.作者坚信自己必将因文学成就而名扬后世,因此并不介意在当时是否得到认可。

E.在诗的最后两句中,白居易称,自己新编出的诗集可以成为自我炫耀的资本。

15.请从“戏赠”入手,结合全诗,分析作者表达的情感态度。(6分)

2015年新题型

2015年课标Ⅰ卷 岑参《发临洮将赴北庭留别》

(1)与《白雪歌送武判官归京》相比,本诗描写塞外景物的角度有何不同?请简要分析。(5分)

2015年浙江卷 (元)张伯淳 《木兰花慢 赠弹琵琶者》

(1)下片“浔阳月色”语出白居易的《琵琶行》,写出白诗中与此句匹配的相关诗句。

诗歌赏析复习策略:

1.总结高考题命题规律。

2.复习课内诗歌,温故知新(如《雨霖铃》、《念奴娇 赤壁怀古》)。

3.以诗歌情感内容分类进行复习。

如,山水田园诗

山水

四季

春天

秋天

初春

仲春

暮春

快乐、欣喜

悲伤、凄苦

登高、临水

4.以诗歌表达技巧为主题进行复习。

5.以答题技巧为主题进行复习。

6.整体训练。

读懂

怀古诗:

江南春

杜牧(唐代)

千里莺啼绿映红, 水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺, 多少楼台烟雨中。

念奴娇·赤壁怀古

苏轼(宋)

大江东去, 浪淘尽, 千古风流人物。故垒西边, 人道是, 三国周郎赤壁。乱石穿空, 惊涛拍岸, 卷起千堆雪。江山如画, 一时多少豪杰。

遥想公瑾当年, 小乔初嫁了, 雄姿英发。羽扇纶巾, 谈笑间, 樯橹灰飞烟灭。故国神游, 多情应笑我, 早生华发。人生如梦, 一尊还酹江月。

(五)近年新课程高考卷名句默写篇目一览表

近年新课程高考卷名句默写篇目一览表

年份 题型 分值 高中诗文 初中诗文 课外名句

2013

2014 3道

必做

3道

必做

6分

6分 《荀子·劝学》

白居易《琵琶行》

《庄子 逍遥游》

苏轼《赤壁赋》 郦道元《三峡》

李白《行路难》 无

无

2015 3道必做 6分 《庄子 逍遥游》

白居易《琵琶行》 杜牧 《赤壁》 无

2016 3道必做 6分 白居易《琵琶行》

苏轼《赤壁赋》 《左传 曹刿论战》 无

2017 2道必做 5分 《荀子 劝学》 杜甫《茅屋为秋风所破歌》 无

(六)病句

年份 句子成分残缺或赘余 成分搭配不当 语序不当 结构混乱(杂糅) 表意不明 不合逻辑

2010

缺宾语 ▲ 交叉概念并列

2011 赘余 ▲

2012 赘余 ▲ ▲

2013

2014 偷换主语

偷换主语

主语不明确

▲

▲

一面对两面

年份 句子成分残缺或赘余 成分搭配不当 语序不当 结构混乱(杂糅) 表意不明

不合逻辑

2015年 ▲

(暗换主语) ▲

▲

(一面对两面)

2016年 ▲

(介词掩盖主语) ▲ ▲

2017年 ▲

(介词掩盖主语) ▲

▲

(五)语言运用最后两题

2007年 压缩语段(5分) 仿用句式(修辞)(6分)

2008年 选填虚词 仿用句式(修辞)

2009年 应用文改错 仿用句式(修辞)

2010年 补写句子 仿用句式(修辞)

2011年 句式变换 仿用句式(修辞)

2012年 补写句子 仿用句式(修辞)

2013年 补写句子 图文转换 (节水图标)

2014年 补写句子 图文转换 (图片题)

2015年 补写句子 图文转换(邮票解说 图标)

2016年 补写句子 图文转换(图片题)

2017年 补写句子 推断问题

注意:补写句子、图文转换、应用文改错、扩展语句、压缩语段、长短句变换、新闻评论

新题型

同课章节目录