《兰亭集序》课件(共77张PPT)

文档属性

| 名称 | 《兰亭集序》课件(共77张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-01-05 08:09:01 | ||

图片预览

文档简介

(共77张PPT)

作者:王羲之

课文学习重点

①了解由这次集会而生发的人生无常的感慨,理解作者思想感情的脉络。

②学习课文中古今异义、词类活用、成分省略等语言现象。

③背诵课文。

出绍兴市区,沿着山阴路(古之“山阴 道”)向西南而行,经13公里之路程,来到兰渚山下,一个如今占地面积30715平方米的书法圣地兰亭就展现在面前了。相传春秋时期越王勾践曾在此种过兰草,汉代时于此又设过驿亭,“兰亭”一名便由

此而生。

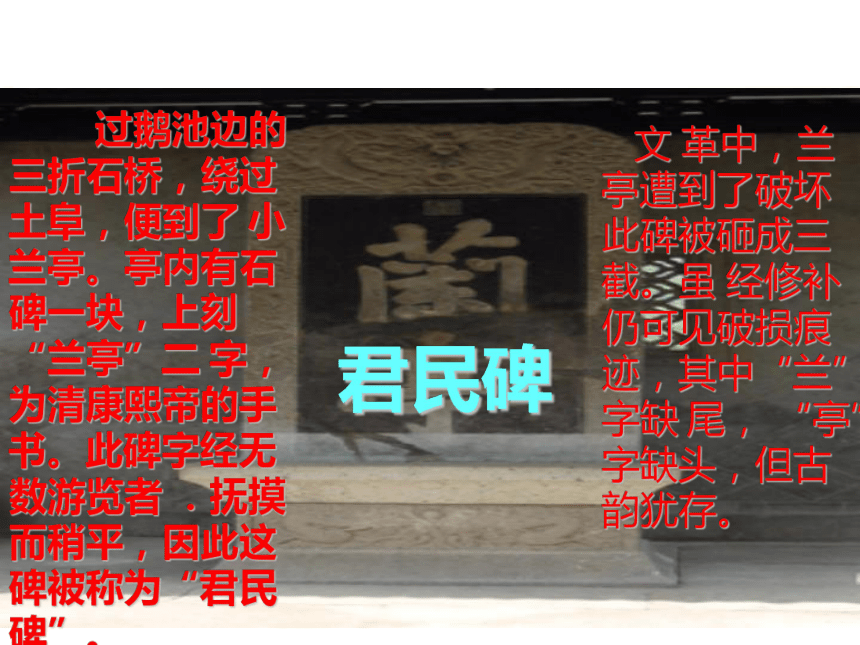

君民碑

过鹅池边的三折石桥,绕过土阜,便到了 小兰亭。亭内有石碑一块,上刻“兰亭”二 字,为清康熙帝的手书。此碑字经无数游览者 .抚摸而稍平,因此这碑被称为“君民碑”。

文 革中,兰亭遭到了破坏此碑被砸成三截。虽 经修补仍可见破损痕迹,其中“兰”字缺 尾, “亭”字缺头,但古韵犹存。

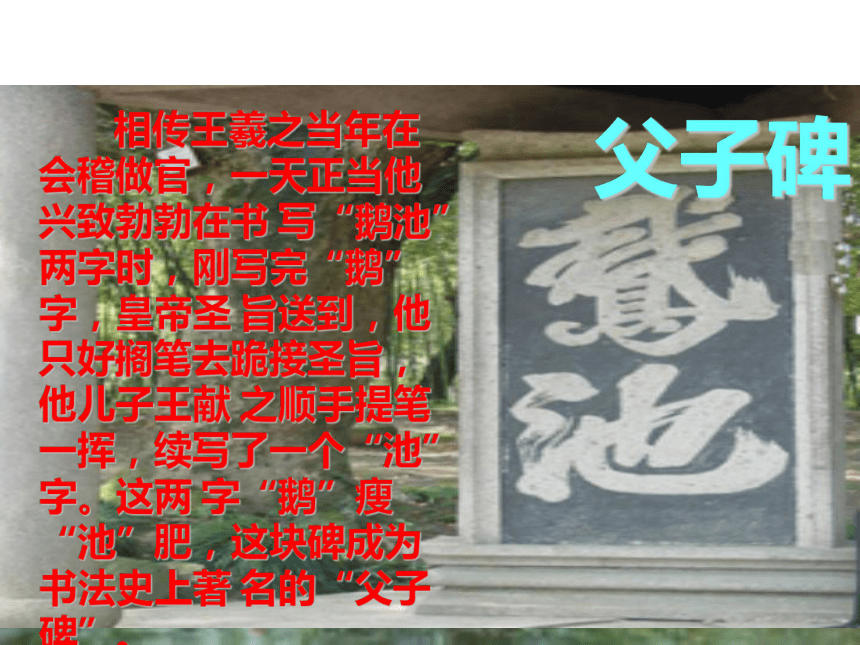

相传王羲之当年在会稽做官,一天正当他兴致勃勃在书 写“鹅池”两字时,刚写完“鹅”字,皇帝圣 旨送到,他只好搁笔去跪接圣旨,他儿子王献 之顺手提笔一挥,续写了一个“池”字。这两 字“鹅”瘦“池”肥,这块碑成为书法史上著 名的“父子碑”。

父子碑

右军祠后面是“御碑亭”。御碑亭为八角 双重,原为木结构建筑,五十年代倒塌, 1983年重建,亭高12.5米。亭内御碑高6.8 米,宽2.6米,碑厚20公分,为我国最大的 古碑之一。

碑的正面是康熙皇帝手书的《兰亭 集序》,碑的背面是乾隆皇帝游兰亭时写的一 首七律《兰亭即事》。祖孙两位皇帝的作品刻 于同一石碑,人称“祖孙碑”,这在国内绝无 仅有,说它是国宝并不为过。

祖孙碑

“君民碑”

“父子碑”

“祖孙碑”

人称“兰亭三绝”。

晋穆帝永和九年三月三日(上巳节),“初渡浙还有终焉之志”的王羲之,曾在会稽山阴的兰亭修禊之礼,举行过一次盛大的风雅集会,参加的名士,有“东山再起”的司徒谢安、“掷地作金石声”的辞赋家孙绰,潜心物外的高僧支遁等四十一人。这天天气很好,名士们分坐在溪水两旁,饮酒赋诗。他们做曲水流殇之饮,当时要求每人作四言、五言诗各一首。之后王羲之将诸名爵及诗作一一记录集结成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。

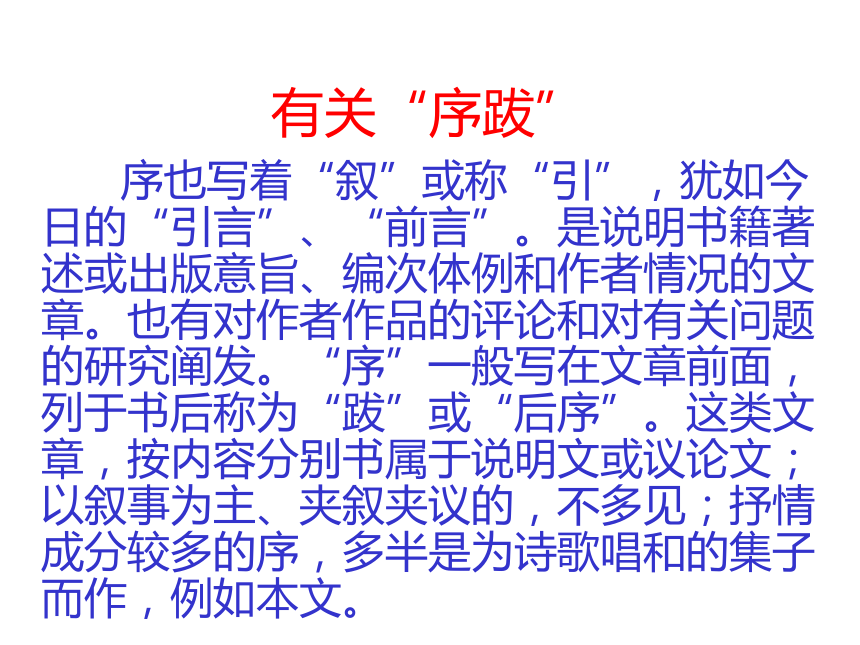

有关“序跋”

序也写着“叙”或称“引”,犹如今日的“引言”、“前言”。是说明书籍著述或出版意旨、编次体例和作者情况的文章。也有对作者作品的评论和对有关问题的研究阐发。“序”一般写在文章前面,列于书后称为“跋”或“后序”。这类文章,按内容分别书属于说明文或议论文;以叙事为主、夹叙夹议的,不多见;抒情成分较多的序,多半是为诗歌唱和的集子而作,例如本文。

东晋书法家、文学家。字逸少。为官至右军参军,世称王右军。因与扬州刺史不和称病离郡,放情山水,弋钓自娱,以寿终,后人辑有《王右军集》2卷。

相传王羲之7岁学书,12岁读前人笔论。少时曾学卫铄,自以为学得不差。后渡江北游名山,见李斯、锺繇等名家书法,又在洛阳看到蔡邕写的石经及张昶《华岳碑》,开始意识到自己不及。于是遍学众碑,从此书艺大进。创造了妍美流便的新风格,把草书推向全新的境界。他的行草书最能体现雄逸流动的艺术美。论者称其笔势,以为飘若浮云矫若惊龙。后世誉之为书圣。

王羲之简介

在中国书法艺术发展史上魏晋时期具有承前起后的重要作用:一方面汉隶发展至魏晋基本奠定了汉字形态;另一方面,真、行、草书又得到长足发展。就在这一时期,诞生了一位中国历史上最伟大的书法家。被后世誉为“书圣”,他写的《乐毅论》《黄庭经》等楷书作世称“书之圣”,他的行草书被尊为“草之圣”,他写的行草 《 兰亭集序》被后世书法家誉 为“行书第一”,他就是王羲之。

《世说新语·雅量》:

“郗(chī)太傅在京口,遣门生与王丞相(王导)书,求女婿。丞相语郗信:‘君往东厢,任意选之。’门生归白郗曰:‘王家诸郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自矜持。唯有一郎,在东床上坦腹卧,如不闻。’郗公云:‘此正好。’访之,乃是逸少,因嫁女与焉。”

《晋书·王羲之传》:

“羲之尝在聚山,见一老姥持六角竹扇卖之。羲之书其扇,各为五字。老姥愠色,因谓姥曰:“但言是王右军书,以求百钱邪?’姥如其言,人竞买之。他日,姥又持扇来,羲之笑而不答。”

何法盛《晋中兴书》:

“山阴道士养群鹅,羲之意甚悦。道士云:‘为写《黄庭经》,当举群相赠。’乃为写讫,笼鹅而归。”

王羲之曾写《黄庭经》,换取山阴道士的好鹅。按《晋书·王羲之传》说王羲之写的是《道德经》。

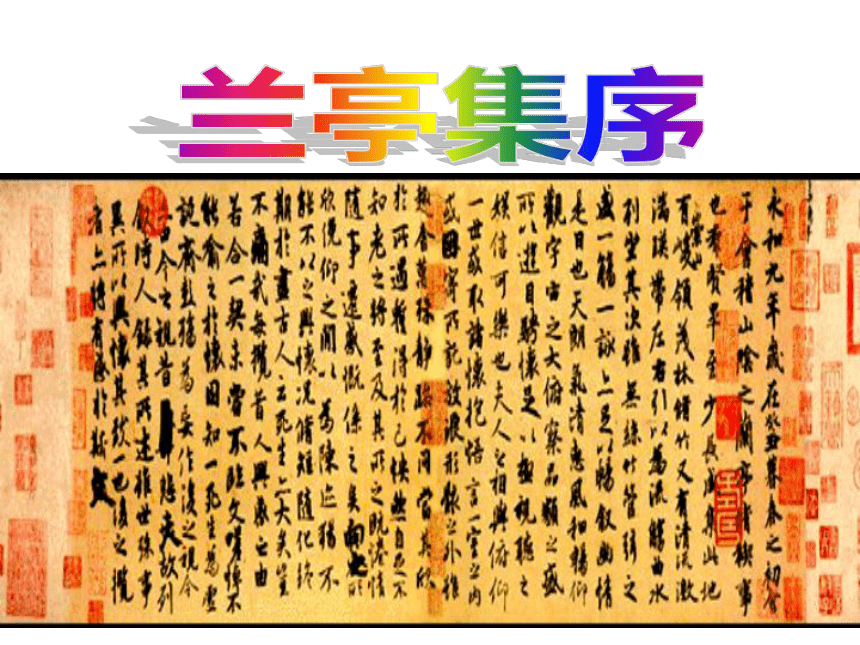

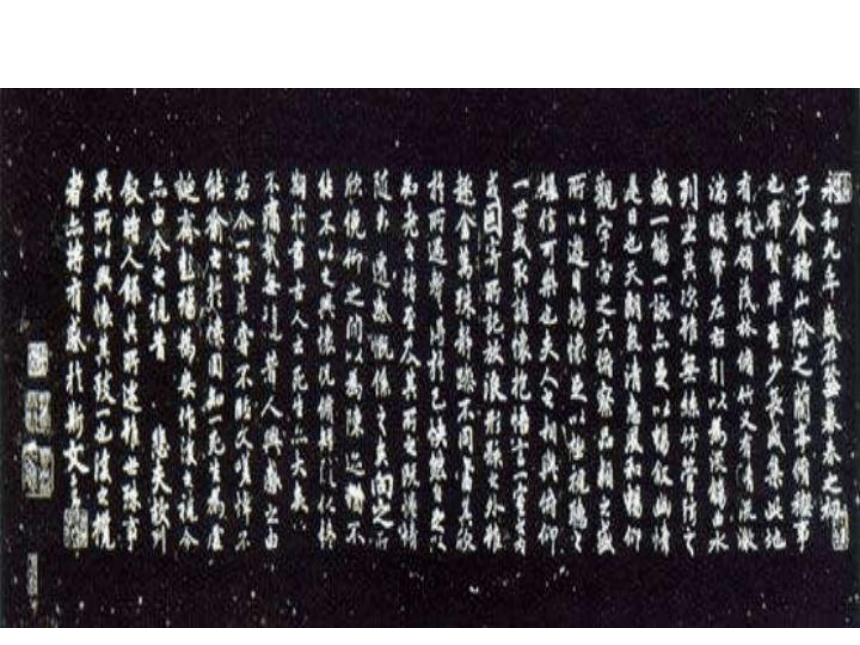

五十一岁的王羲之,用蚕茧纸、鼠须笔,兴乐而书,完成一篇“兴于诗叙”的妙文。手稿凡二十八行,三百二十四字,写得既遒媚,又飘逸,各个字势纵横变化,如花乱飞,但转左侧右,无一处相抵触,好比以线穿珠,大小参差而不失其重心,特别是「之」字写了二十多个不同的样子,达到艺术的多样与统一。

王羲之写这篇序时,已经喝醉了酒,下笔如有神助,醒后自己也感到惊异;他日更书数十本,比起原来的这一稿本,终莫能及。稿本珍藏在王家,到了唐初为太宗所得,尊为「天下第一行书」,并命虞世南、欧阳询等临写了几本,分赐亲贵近臣。 太宗死,以真迹殉葬。存世唐摹墨迹以“神龙本”为最著,石刻首推“定武本”。被呼为「行书之龙」的王羲之的《兰亭集序》,在古代书迹里,像一盏灿烂的明灯,照耀着东晋以来我国书体的前进道路。

古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。

流觞曲水:

流觞亭前面的曲水模拟 当年王羲之邀集41位友人举行曲水流觞的地 方。曲水全长30余米,想当年,王羲之与名 士们列坐在曲水两旁,装有酒的杯子(称之为 “觞”)在弯弯曲曲的水面上飘流,由于水流曲折觞时流时停,按规定,觞停止在谁的面前谁就得赋诗否则就要罚酒。这既是一种游戏,又颇含雅兴,令人神往不己。直到今天,每年三月三日,有许多书法家、画家、文学家都会汇集此地,流觞曲水,借古人之地,抒现代人的豪情。

课内练习:

借助课文注释及参考书翻译课文。

第二课时

修禊事也 茂林修竹 况修短随化

列坐其次

丝竹管弦之盛 俯察品类之盛

所以游目骋怀 所以兴怀,其致一也

足以极视听之娱

夫人之相与

重点实、虚词

古代的一种风俗

高

长

旁边,水边

热闹

繁多

用来

……的原因

动词,穷尽

交往

或取诸怀抱,晤言一室之内

曾不知老之将至

况修短随化,终期于尽

未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

固知一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

每览昔人兴感之由 后之视今,亦犹今之视昔

后之览者,亦将有感于斯文

有的人;会面

乃,竟

动词,至,及

面对;明白

本来;动词,把···看作一样

动词,把···看作相等

原因

如同,好像

对;这

词类活用

①名词活用为动词:

一觞一咏 觞:喝洒。

②形容词活用为名词:

群贤毕至 贤:有才有德之人。

少长咸集 少:少者; 长:长者。

无丝竹管弦之盛 盛:热闹的场面。

死生亦大矣 大:大事。

③数词活用为动词:

固知一死生为虚诞 一:用作动词,看做一样。

所以兴怀,其致一也 一:用做动词,是一样的。

④使动用法:

齐彭殇为妄作 齐:形容词用动词,看作相等。

文言句式:

①介词结构后置:

会于会稽山阴之兰亭 (于会稽山阴之兰亭会)

不能喻之于怀 (于怀不能喻)

亦将有感于斯文 (于斯文有感)

②定语后置:

仰视宇宙之大 (广大的宇宙)

俯察品类之盛 (丰富的万物)

1、请按下列要求找出与《兰亭集》有关的语句

A、说诗的产生:

课内练习:

B、说诗集的由来:

C、说编集的意义:

(“一觞一咏”)

(“列叙时人,录其所述”)

(“后之览者,亦将有感于斯文”)

B、引以为流山曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一殇一咏,亦足以畅叙幽情。( )

2、下列句子中,有的写景,有的叙事,有的抒情,请分别指出。

A、崇山峻岭,茂林修竹( )

C、清流激湍,映带左右( )

D、情随事迁,感慨系之( )

E、临文嗟悼( )

写景

叙议

写景

抒情

抒情

3.默读浏览全文,讨论课后练习二

诗集的由来句子:“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”(内容的产生)。“故列叙时人,录其所述”(诗集的行成)。

编集的目的句子:“后之览者,亦有感于斯文”。

课内练习:

分组背诵课文

第三课时

乐

痛

悲

阅读课文,归纳作者是如何入题的。

先交代修禊的时间、地点和与会者

描写当地的自然风光,暗示它可以引发与会者的诗兴

然后用“流觞曲水”“一觞一咏”概括了游宴中的欢乐情形

思考

明确文章大意

1 第一段是按怎样的顺序记叙兰亭盛会的?

明确:先总叙时间、地点及集会,再叙人、地、事、乐。

2 作者为何说“信可乐也”?

明确:人众:群贤比至,少长咸集

地胜:崇山峻岭,茂林修竹 清流急湍,映带左右

事趣:流觞曲水,一觞一咏

时美:天朗气清,惠风和畅

兴雅:仰观俯察,游目骋怀

作者在第一自然段是怎样写景状物的具体用了那些词语?此时心境如何?

崇山峻岭

茂林修竹

清流激湍

天朗气清

惠风和畅

快乐心境

人贤

辰良

事趣

赏心

作者依据什么说这次聚会“信可乐也”

景美

情真

聚会是“群贤毕至,少长咸集”,人贤这是一乐;

而聚会是在“暮春之初”,“天朗气清,惠风和畅”,可谓辰良,是为二乐;

聚会之地“崇山峻岭,茂林修竹”,“清流激湍,映带左右”,可谓景美,是为三乐;

“引以为流觞曲水,”此乃事趣是为四乐;

宴会之中“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”,可谓情真,是为五乐;

而“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,可谓极视听之娱,赏心是为六乐;

全段第一层交代聚会和结集缘起,是叙事;二三两层均为两句,方式相同,前一句是写景,后一句则为议论。因此,写景要写得好就必须既写人又要写景而且要达到统一才美,容易引起共鸣。

作者感到人贤、辰良、景美、情真、赏心、事趣六事齐臻,突出了情感的主旋律——“乐”。

人(的内心)与环境的和谐统一,也就是使人心情舒畅的境遇和生活(即幸福),达到了一个完美的境界,那确实是人的最大快乐也。

在第二自然段中,作者的思绪和心境有了怎样的变迁?

思绪:

(联想)

人生的际遇和时光的短暂

相聚的欢乐

心境:

感慨:修短随化、终期于尽

提出:“死生亦大矣”

第二段所议论的问题是— 死生亦大矣。

作者的议论跟前一段是怎样联系的?

用“人之相与(人的交往),俯仰一世(过得很快)”句承上启下,由此引发对生活的感慨,自然之极。接着作者指出两种生活方式的人,都是在美好的时光中“快然自足,曾不知老之将至”,事过境迁,又留恋于过去的美好时光,即留恋于生之乐 。接着笔锋一转,由生说到死(终期于尽),死即失去美好的生活,多让人心痛,至此,作者得出“死生之大”的观点是水到渠成。

岂不痛哉!

喜爱某物时

厌倦该物时

他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就在这满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨"曾不知老之将至"。

人生就是这样永无止境地追求满足而又不断地厌倦,既充满了快乐也充满了无尽的烦恼,怎能不感慨万分。

回顾由喜到厌的过程时

面临死亡时

往昔的盛会已化为历历在目的往事,过去曾有的欢乐,已如流水向东而去,这真是“胜景不常,胜筵难再”“好花不常开”,这怎能不让人黯然神伤。

人总是要死亡,任何有情的生命都无法抗拒时间的无情吞噬,“死亡”是如此强大而无法抗拒,因而个体的生命在它的面前是如此的渺小而脆弱,也无法回避对“死亡”的思考,作者在对“死亡”的观照中,再次感受到人生之痛。

这种"痛"是痛什么?

这是痛惜之情,是对“人生短暂,世事无常”“人生苦短,命运难测”的痛惜。

作者从不同处世形态的共性—“情”“怀”出发,抒发了自己“重死生”的感慨。

课文从“临文嗟悼”说到“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,表达了作者怎样的思想感情?

作者认为生就是死,死就是生,二者不得等量齐观,暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

第三段表达了作者怎样的感情?

为了证明第二段观点,作者便用自己读古人文章的体验,并用“若合一契”说明古人也有感于死生,再联系当时士大夫中崇尚虚无的思想(一死生、齐彭殇),并力批其非(为虚诞、为妄作),然后把眼光转向未来,以“后之视今,由今之视昔”、“世殊事异------其致一也”,把话题巧妙地引到诗集的编成和意义上来,意义即使“后之览者”亦有感于死生之大。

怎样看待作者的思想感情?

作者不为玄学家们的论凋所蔽,阐明他的生死观,是他性格旷达的表现;但他毕竟生活在国势日衰的东晋时期,士大夫们大多意志消沉,不求进取,对他也不能说没有影响,因此文中出现了低沉的调子,例如以“修短随化,终期于尽”说死,这是难以苛求的。

两晋政治恐怖,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。玄学盛行,对士人的思想,生活以及文学创作都产生了很复杂的影响。文学创作内容消沉,出世入仙和逃避现实的情调很浓。东晋时期,清谈老庄玄理的风气很盛,是玄言文学泛滥之时。

东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

王处的时代是政治极为严酷、社会极剧动荡的年代,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

佛教、道教徒总是把生死看得很虚无、很超脱,他们"一死生,齐彭殇",可我们不是神仙道人,是血肉之躯要珍惜生命,士大夫当"兼济天下",去实现自己的抱负。

正因为我们 对生命是如此的珍惜,因此,“每览昔者……”。我们“悲”古人因为我们对生命的体验和古人对生命的体验是何其相似;这里的"悲"不同于上一段的"痛",是对个体之痛的理性思考,是由己悲人,更加深刻感人。

读课文而思考:

人类社会从古至今迈进了多少年,人类文明的发展也是今非昔比,但无论世界怎么变化,人类对生命本质(生命、青春、痛苦等等)的体验却是一致的,王羲之也正是道出了这种"千古同悲",才如此深深地打动了我们。

人们因欢聚由乐生悲的感慨是屡见不鲜的。俗话说“天下没有不散的筵席”。大家难得一聚,是快事、乐事;但有聚就有散,分离诀别更容易使人伤怀!再说相聚是困难的、短暂的,分散是容易的,也是长久的。本来这种聚散两依依的情形已使人感慨万端,再由此使人联想到人生无常、生死相隔,怎不使人悲从中来。

作者由兰亭盛会写起,极写盛会之"乐"。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了"人生苦短,命运难测"的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。

作者并没有紧紧停留于对《兰亭集》的写作缘由、过程、作者等情况的泛泛交待,而是在序中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者好景不长,生死无常的感慨。

课后练习:

①完成“优化训练”上的练习题。

②预习课文《归去来兮辞》。

甲骨文

实物

拓片

大盂鼎

攻吴王夫差鉴

篆书

汉隶

秦隶

草书

王羲之行穰贴

张旭作品(局部)

张 旭 草 书

毛泽东书法作品

颜真卿 ------多宝塔埤

苏轼------赤壁赋

王羲之---姨母贴

启功作品

启功临米芾作品

下课啦!

作者:王羲之

课文学习重点

①了解由这次集会而生发的人生无常的感慨,理解作者思想感情的脉络。

②学习课文中古今异义、词类活用、成分省略等语言现象。

③背诵课文。

出绍兴市区,沿着山阴路(古之“山阴 道”)向西南而行,经13公里之路程,来到兰渚山下,一个如今占地面积30715平方米的书法圣地兰亭就展现在面前了。相传春秋时期越王勾践曾在此种过兰草,汉代时于此又设过驿亭,“兰亭”一名便由

此而生。

君民碑

过鹅池边的三折石桥,绕过土阜,便到了 小兰亭。亭内有石碑一块,上刻“兰亭”二 字,为清康熙帝的手书。此碑字经无数游览者 .抚摸而稍平,因此这碑被称为“君民碑”。

文 革中,兰亭遭到了破坏此碑被砸成三截。虽 经修补仍可见破损痕迹,其中“兰”字缺 尾, “亭”字缺头,但古韵犹存。

相传王羲之当年在会稽做官,一天正当他兴致勃勃在书 写“鹅池”两字时,刚写完“鹅”字,皇帝圣 旨送到,他只好搁笔去跪接圣旨,他儿子王献 之顺手提笔一挥,续写了一个“池”字。这两 字“鹅”瘦“池”肥,这块碑成为书法史上著 名的“父子碑”。

父子碑

右军祠后面是“御碑亭”。御碑亭为八角 双重,原为木结构建筑,五十年代倒塌, 1983年重建,亭高12.5米。亭内御碑高6.8 米,宽2.6米,碑厚20公分,为我国最大的 古碑之一。

碑的正面是康熙皇帝手书的《兰亭 集序》,碑的背面是乾隆皇帝游兰亭时写的一 首七律《兰亭即事》。祖孙两位皇帝的作品刻 于同一石碑,人称“祖孙碑”,这在国内绝无 仅有,说它是国宝并不为过。

祖孙碑

“君民碑”

“父子碑”

“祖孙碑”

人称“兰亭三绝”。

晋穆帝永和九年三月三日(上巳节),“初渡浙还有终焉之志”的王羲之,曾在会稽山阴的兰亭修禊之礼,举行过一次盛大的风雅集会,参加的名士,有“东山再起”的司徒谢安、“掷地作金石声”的辞赋家孙绰,潜心物外的高僧支遁等四十一人。这天天气很好,名士们分坐在溪水两旁,饮酒赋诗。他们做曲水流殇之饮,当时要求每人作四言、五言诗各一首。之后王羲之将诸名爵及诗作一一记录集结成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。

有关“序跋”

序也写着“叙”或称“引”,犹如今日的“引言”、“前言”。是说明书籍著述或出版意旨、编次体例和作者情况的文章。也有对作者作品的评论和对有关问题的研究阐发。“序”一般写在文章前面,列于书后称为“跋”或“后序”。这类文章,按内容分别书属于说明文或议论文;以叙事为主、夹叙夹议的,不多见;抒情成分较多的序,多半是为诗歌唱和的集子而作,例如本文。

东晋书法家、文学家。字逸少。为官至右军参军,世称王右军。因与扬州刺史不和称病离郡,放情山水,弋钓自娱,以寿终,后人辑有《王右军集》2卷。

相传王羲之7岁学书,12岁读前人笔论。少时曾学卫铄,自以为学得不差。后渡江北游名山,见李斯、锺繇等名家书法,又在洛阳看到蔡邕写的石经及张昶《华岳碑》,开始意识到自己不及。于是遍学众碑,从此书艺大进。创造了妍美流便的新风格,把草书推向全新的境界。他的行草书最能体现雄逸流动的艺术美。论者称其笔势,以为飘若浮云矫若惊龙。后世誉之为书圣。

王羲之简介

在中国书法艺术发展史上魏晋时期具有承前起后的重要作用:一方面汉隶发展至魏晋基本奠定了汉字形态;另一方面,真、行、草书又得到长足发展。就在这一时期,诞生了一位中国历史上最伟大的书法家。被后世誉为“书圣”,他写的《乐毅论》《黄庭经》等楷书作世称“书之圣”,他的行草书被尊为“草之圣”,他写的行草 《 兰亭集序》被后世书法家誉 为“行书第一”,他就是王羲之。

《世说新语·雅量》:

“郗(chī)太傅在京口,遣门生与王丞相(王导)书,求女婿。丞相语郗信:‘君往东厢,任意选之。’门生归白郗曰:‘王家诸郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自矜持。唯有一郎,在东床上坦腹卧,如不闻。’郗公云:‘此正好。’访之,乃是逸少,因嫁女与焉。”

《晋书·王羲之传》:

“羲之尝在聚山,见一老姥持六角竹扇卖之。羲之书其扇,各为五字。老姥愠色,因谓姥曰:“但言是王右军书,以求百钱邪?’姥如其言,人竞买之。他日,姥又持扇来,羲之笑而不答。”

何法盛《晋中兴书》:

“山阴道士养群鹅,羲之意甚悦。道士云:‘为写《黄庭经》,当举群相赠。’乃为写讫,笼鹅而归。”

王羲之曾写《黄庭经》,换取山阴道士的好鹅。按《晋书·王羲之传》说王羲之写的是《道德经》。

五十一岁的王羲之,用蚕茧纸、鼠须笔,兴乐而书,完成一篇“兴于诗叙”的妙文。手稿凡二十八行,三百二十四字,写得既遒媚,又飘逸,各个字势纵横变化,如花乱飞,但转左侧右,无一处相抵触,好比以线穿珠,大小参差而不失其重心,特别是「之」字写了二十多个不同的样子,达到艺术的多样与统一。

王羲之写这篇序时,已经喝醉了酒,下笔如有神助,醒后自己也感到惊异;他日更书数十本,比起原来的这一稿本,终莫能及。稿本珍藏在王家,到了唐初为太宗所得,尊为「天下第一行书」,并命虞世南、欧阳询等临写了几本,分赐亲贵近臣。 太宗死,以真迹殉葬。存世唐摹墨迹以“神龙本”为最著,石刻首推“定武本”。被呼为「行书之龙」的王羲之的《兰亭集序》,在古代书迹里,像一盏灿烂的明灯,照耀着东晋以来我国书体的前进道路。

古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。

流觞曲水:

流觞亭前面的曲水模拟 当年王羲之邀集41位友人举行曲水流觞的地 方。曲水全长30余米,想当年,王羲之与名 士们列坐在曲水两旁,装有酒的杯子(称之为 “觞”)在弯弯曲曲的水面上飘流,由于水流曲折觞时流时停,按规定,觞停止在谁的面前谁就得赋诗否则就要罚酒。这既是一种游戏,又颇含雅兴,令人神往不己。直到今天,每年三月三日,有许多书法家、画家、文学家都会汇集此地,流觞曲水,借古人之地,抒现代人的豪情。

课内练习:

借助课文注释及参考书翻译课文。

第二课时

修禊事也 茂林修竹 况修短随化

列坐其次

丝竹管弦之盛 俯察品类之盛

所以游目骋怀 所以兴怀,其致一也

足以极视听之娱

夫人之相与

重点实、虚词

古代的一种风俗

高

长

旁边,水边

热闹

繁多

用来

……的原因

动词,穷尽

交往

或取诸怀抱,晤言一室之内

曾不知老之将至

况修短随化,终期于尽

未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

固知一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

每览昔人兴感之由 后之视今,亦犹今之视昔

后之览者,亦将有感于斯文

有的人;会面

乃,竟

动词,至,及

面对;明白

本来;动词,把···看作一样

动词,把···看作相等

原因

如同,好像

对;这

词类活用

①名词活用为动词:

一觞一咏 觞:喝洒。

②形容词活用为名词:

群贤毕至 贤:有才有德之人。

少长咸集 少:少者; 长:长者。

无丝竹管弦之盛 盛:热闹的场面。

死生亦大矣 大:大事。

③数词活用为动词:

固知一死生为虚诞 一:用作动词,看做一样。

所以兴怀,其致一也 一:用做动词,是一样的。

④使动用法:

齐彭殇为妄作 齐:形容词用动词,看作相等。

文言句式:

①介词结构后置:

会于会稽山阴之兰亭 (于会稽山阴之兰亭会)

不能喻之于怀 (于怀不能喻)

亦将有感于斯文 (于斯文有感)

②定语后置:

仰视宇宙之大 (广大的宇宙)

俯察品类之盛 (丰富的万物)

1、请按下列要求找出与《兰亭集》有关的语句

A、说诗的产生:

课内练习:

B、说诗集的由来:

C、说编集的意义:

(“一觞一咏”)

(“列叙时人,录其所述”)

(“后之览者,亦将有感于斯文”)

B、引以为流山曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一殇一咏,亦足以畅叙幽情。( )

2、下列句子中,有的写景,有的叙事,有的抒情,请分别指出。

A、崇山峻岭,茂林修竹( )

C、清流激湍,映带左右( )

D、情随事迁,感慨系之( )

E、临文嗟悼( )

写景

叙议

写景

抒情

抒情

3.默读浏览全文,讨论课后练习二

诗集的由来句子:“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”(内容的产生)。“故列叙时人,录其所述”(诗集的行成)。

编集的目的句子:“后之览者,亦有感于斯文”。

课内练习:

分组背诵课文

第三课时

乐

痛

悲

阅读课文,归纳作者是如何入题的。

先交代修禊的时间、地点和与会者

描写当地的自然风光,暗示它可以引发与会者的诗兴

然后用“流觞曲水”“一觞一咏”概括了游宴中的欢乐情形

思考

明确文章大意

1 第一段是按怎样的顺序记叙兰亭盛会的?

明确:先总叙时间、地点及集会,再叙人、地、事、乐。

2 作者为何说“信可乐也”?

明确:人众:群贤比至,少长咸集

地胜:崇山峻岭,茂林修竹 清流急湍,映带左右

事趣:流觞曲水,一觞一咏

时美:天朗气清,惠风和畅

兴雅:仰观俯察,游目骋怀

作者在第一自然段是怎样写景状物的具体用了那些词语?此时心境如何?

崇山峻岭

茂林修竹

清流激湍

天朗气清

惠风和畅

快乐心境

人贤

辰良

事趣

赏心

作者依据什么说这次聚会“信可乐也”

景美

情真

聚会是“群贤毕至,少长咸集”,人贤这是一乐;

而聚会是在“暮春之初”,“天朗气清,惠风和畅”,可谓辰良,是为二乐;

聚会之地“崇山峻岭,茂林修竹”,“清流激湍,映带左右”,可谓景美,是为三乐;

“引以为流觞曲水,”此乃事趣是为四乐;

宴会之中“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”,可谓情真,是为五乐;

而“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,可谓极视听之娱,赏心是为六乐;

全段第一层交代聚会和结集缘起,是叙事;二三两层均为两句,方式相同,前一句是写景,后一句则为议论。因此,写景要写得好就必须既写人又要写景而且要达到统一才美,容易引起共鸣。

作者感到人贤、辰良、景美、情真、赏心、事趣六事齐臻,突出了情感的主旋律——“乐”。

人(的内心)与环境的和谐统一,也就是使人心情舒畅的境遇和生活(即幸福),达到了一个完美的境界,那确实是人的最大快乐也。

在第二自然段中,作者的思绪和心境有了怎样的变迁?

思绪:

(联想)

人生的际遇和时光的短暂

相聚的欢乐

心境:

感慨:修短随化、终期于尽

提出:“死生亦大矣”

第二段所议论的问题是— 死生亦大矣。

作者的议论跟前一段是怎样联系的?

用“人之相与(人的交往),俯仰一世(过得很快)”句承上启下,由此引发对生活的感慨,自然之极。接着作者指出两种生活方式的人,都是在美好的时光中“快然自足,曾不知老之将至”,事过境迁,又留恋于过去的美好时光,即留恋于生之乐 。接着笔锋一转,由生说到死(终期于尽),死即失去美好的生活,多让人心痛,至此,作者得出“死生之大”的观点是水到渠成。

岂不痛哉!

喜爱某物时

厌倦该物时

他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就在这满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨"曾不知老之将至"。

人生就是这样永无止境地追求满足而又不断地厌倦,既充满了快乐也充满了无尽的烦恼,怎能不感慨万分。

回顾由喜到厌的过程时

面临死亡时

往昔的盛会已化为历历在目的往事,过去曾有的欢乐,已如流水向东而去,这真是“胜景不常,胜筵难再”“好花不常开”,这怎能不让人黯然神伤。

人总是要死亡,任何有情的生命都无法抗拒时间的无情吞噬,“死亡”是如此强大而无法抗拒,因而个体的生命在它的面前是如此的渺小而脆弱,也无法回避对“死亡”的思考,作者在对“死亡”的观照中,再次感受到人生之痛。

这种"痛"是痛什么?

这是痛惜之情,是对“人生短暂,世事无常”“人生苦短,命运难测”的痛惜。

作者从不同处世形态的共性—“情”“怀”出发,抒发了自己“重死生”的感慨。

课文从“临文嗟悼”说到“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,表达了作者怎样的思想感情?

作者认为生就是死,死就是生,二者不得等量齐观,暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

第三段表达了作者怎样的感情?

为了证明第二段观点,作者便用自己读古人文章的体验,并用“若合一契”说明古人也有感于死生,再联系当时士大夫中崇尚虚无的思想(一死生、齐彭殇),并力批其非(为虚诞、为妄作),然后把眼光转向未来,以“后之视今,由今之视昔”、“世殊事异------其致一也”,把话题巧妙地引到诗集的编成和意义上来,意义即使“后之览者”亦有感于死生之大。

怎样看待作者的思想感情?

作者不为玄学家们的论凋所蔽,阐明他的生死观,是他性格旷达的表现;但他毕竟生活在国势日衰的东晋时期,士大夫们大多意志消沉,不求进取,对他也不能说没有影响,因此文中出现了低沉的调子,例如以“修短随化,终期于尽”说死,这是难以苛求的。

两晋政治恐怖,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。玄学盛行,对士人的思想,生活以及文学创作都产生了很复杂的影响。文学创作内容消沉,出世入仙和逃避现实的情调很浓。东晋时期,清谈老庄玄理的风气很盛,是玄言文学泛滥之时。

东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

王处的时代是政治极为严酷、社会极剧动荡的年代,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

佛教、道教徒总是把生死看得很虚无、很超脱,他们"一死生,齐彭殇",可我们不是神仙道人,是血肉之躯要珍惜生命,士大夫当"兼济天下",去实现自己的抱负。

正因为我们 对生命是如此的珍惜,因此,“每览昔者……”。我们“悲”古人因为我们对生命的体验和古人对生命的体验是何其相似;这里的"悲"不同于上一段的"痛",是对个体之痛的理性思考,是由己悲人,更加深刻感人。

读课文而思考:

人类社会从古至今迈进了多少年,人类文明的发展也是今非昔比,但无论世界怎么变化,人类对生命本质(生命、青春、痛苦等等)的体验却是一致的,王羲之也正是道出了这种"千古同悲",才如此深深地打动了我们。

人们因欢聚由乐生悲的感慨是屡见不鲜的。俗话说“天下没有不散的筵席”。大家难得一聚,是快事、乐事;但有聚就有散,分离诀别更容易使人伤怀!再说相聚是困难的、短暂的,分散是容易的,也是长久的。本来这种聚散两依依的情形已使人感慨万端,再由此使人联想到人生无常、生死相隔,怎不使人悲从中来。

作者由兰亭盛会写起,极写盛会之"乐"。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了"人生苦短,命运难测"的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。

作者并没有紧紧停留于对《兰亭集》的写作缘由、过程、作者等情况的泛泛交待,而是在序中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者好景不长,生死无常的感慨。

课后练习:

①完成“优化训练”上的练习题。

②预习课文《归去来兮辞》。

甲骨文

实物

拓片

大盂鼎

攻吴王夫差鉴

篆书

汉隶

秦隶

草书

王羲之行穰贴

张旭作品(局部)

张 旭 草 书

毛泽东书法作品

颜真卿 ------多宝塔埤

苏轼------赤壁赋

王羲之---姨母贴

启功作品

启功临米芾作品

下课啦!