地理复习专题[上下学期通用]

图片预览

文档简介

课件48张PPT。地理部分专题地理部分中考动向: 地理部分注重考查学生对地理基础知识的理解,以及应用地理知识解释自然现象和解决实际问题,所以难度应该不大。

第一册 第三章一、地球的形状和大小1、地球的形状:两极稍扁、赤道略鼓的球体。2、地球的大小:赤道周长为4万千米。

赤道半径6378 千米,比两极半径只长了21千米,仅

差0.33%,因此,地球看上去很圆。3、证明地球是球体的现象:

(1)、远去的船,船身先消失,桅杆后消失。

(2)、站的高,看的远。

(3)、月食的过程。二、地球仪

地球仪是地球的模型,不仅可直观的表示地球面貌和地理事物的分布,而且能演示地球运动等地理现象。

1、经线:也叫子午线,是地球仪上连接南北

两极的线。

特点:形状为半圆,长度都相等,有无数条。2、经度:

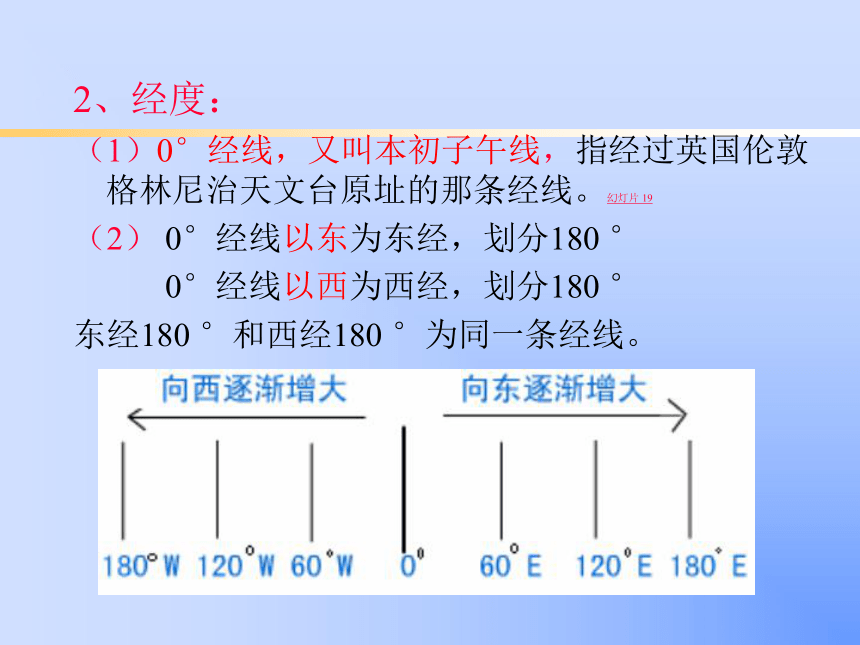

(1)0°经线,又叫本初子午线,指经过英国伦敦格林尼治天文台原址的那条经线。幻灯片 19

(2) 0°经线以东为东经,划分180 °

0°经线以西为西经,划分180 °

东经180 °和西经180 °为同一条经线。

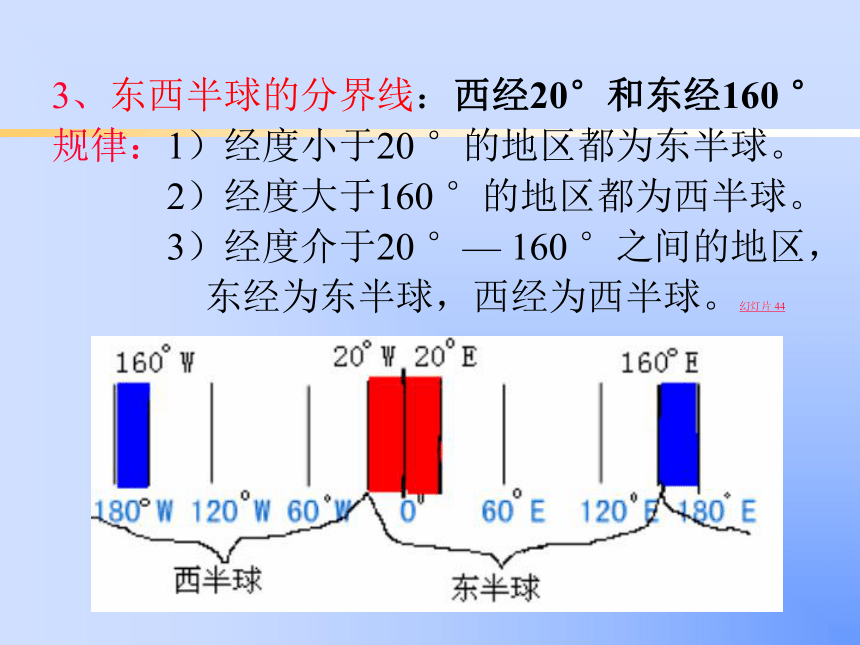

3、东西半球的分界线:西经20°和东经160 °

规律:1)经度小于20 °的地区都为东半球。

2)经度大于160 °的地区都为西半球。

3)经度介于20 °— 160 °之间的地区,

东经为东半球,西经为西半球。幻灯片 444、赤道:在南北两极之间,与两极等距, 并且与经线垂直的线。

纬线:与赤道平行的线叫纬线

特点:纬线的形状为圆,赤道最长,越向南北 两极越短,数量有无数条。

5、纬度:赤道为0°纬线,

向南为南纬,南极点为南纬90 °

向北为北纬,北极点为北纬90 °

6、南北半球分界线:赤道

赤道以北为北半球,以南为南半球。

7、低、中、高纬度 幻灯片 19

8、经纬网:地球仪上,经线和纬线相互交织,构成经纬网。(经线和纬线相互垂直)

经纬网可以准确的表示地球表面上任何一个地点的位置,或者可以说地球上任意一点都可用经纬网表示。

三、地图1、定义:地图是以各种不同的图示符号,将地球表面的地理事物缩小表现在平面纸上的图形。

2、地图的“三要素”:比例尺、方向、图例

比例尺的计算,比例尺=图上距离/实地距离

比例尺的大小:比例尺越大,表示的范围越小,越详细;

比例尺越小,表示的范围越大,越粗略。

3)方向:一般定向法;指向标定向法;经纬网定向法。

4)图例:表示地球表面各种地理事物的符号。

四、太阳和月球1、太阳是离地球最近的恒星,

日地平均距离约1.5亿千米。

其直径为地球的109倍,表面

温度为6000°C,为地球提供了最重要的能量。太阳黑子是太阳表面温度较低而显得较暗的气体斑块。

是太阳活动强弱的标志。其活动周期约为11年。2、月球是地球唯一的天然卫星。其体积是地球的1/49,

质量只有地球的1/81。

月球表面到处是环形山,是一个没有空气、水和生命的荒凉世界。五、月相1、月相就是月球的各种圆缺形态2、月相变化形成的原理:月球本身不发光,不透明;日、地、月三者的位置在一个月中有规律的发生变化。3、月相的变化规律:从初一的新月到初七、初八的上弦月;十五、十六的满月;二十二、二十三的下弦月;再到初一的新月的变化过程。

月相的这个变化周期平均为29.53天,称一个朔望月。4、农历就是根据朔望月确定的。

农历初一为朔,月相为新月;十五为望,月相为满月。六、探索宇宙1、太阳系九大行星离太阳由近及远依次为:水、金、

地、火、木、土、天王、海王、冥王星。

体积最大的行星:木星和土星。

它们的显著特征:都有美丽的光环。2、彗星是由岩石的碎片、固体微粒和水结冰而成的

“大冰球”。

最著名的彗星是哈雷慧星,其周期为76年。3、银河系是由众多恒星和星际物质组成的一个庞大

的天体系统。直径约10万光年。

在银河系中,像太阳这样的恒星有2000多亿颗。

众多类似银河系的星系共同构成了宇宙。第二册 第四章一、地球的自转:1、地球自转就是地球绕地轴旋转的运动。

证明地球自转的自然现象:日月星辰的东升西落。2、地球自转的方向:自西向东。

从北极上空看:地球作逆时针方向旋转;

从南极上空看:地球作顺时针方向旋转。3、地球的自转周期:约一天(24小时)4、地球自转的意义:昼夜交替

(1)、由于地球是一个不发光也不透明的球体,在同一时间,

太阳只能照亮地球表面的一半。

(2)、地球不停地自转,昼夜就不断地更替。二、地球的绕日运动1、地球绕日公转时,地轴呈倾斜状态,其方向始终

不变,指向北极星附近。

公转周期:一年(约365.2422天)

公转的意义:四季更替和昼夜长短的变化。2、太阳直射点的位置随着季节的变化而变化,夏至日

直射北回归线,冬至日直射南回归线,春分日和秋分

日直射赤道。一年中太阳直射点在南北回归线之间

往返移动。太阳直射点在一年中的移动3、太阳高度角:太阳光和地面的夹角杆影长度随太阳高度的变化规律:A、一天中的变化:早、晚太阳高度角小,杆影长。中午太阳高度角大,杆影短。B、一年中的变化:冬天太阳高度角小,杆影长。夏天太阳高度角大,杆影短。C、不同纬度的变化:往南北两侧,太阳高度递减,杆影变长。太阳直射点的正午太阳高度为90°,杆影长度为零。4、昼夜长短的变化1)北半球:春分日至秋分日为夏半年,昼长夜短,

夏至日昼最长。

秋分日至次年的春分日为冬半年,昼短夜长,

冬至日夜最长。

2)南半球与北半球相反。

3)赤道地区全年昼夜等长。

4)春分日和秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长。5、五带的划分依据:不同纬度地区太阳的高度不同,

获得太阳热量不同。

五带:热带、北温带、南温带、北寒带、南寒带。

分界线:南北回归线和南北极圈。三、日历上的科学2、我国的日历可分为:公历和农历;

公历是阳历的一种,农历是阴阳历的一种。1、历法:A、阴历,以月相变化周期为依据;

B、阳历:以地球绕日公转周期为依据;

C、阴阳历:结合阴阳历的特点。

目前,世界上最通用的历法是阳历。3、闰年的设定:公元年能被4整除的是闰年;世纪年

(如1900、2000等)必须能被400整除才是闰年。4、二十四节气:是以地球绕太阳运行轨道划分的,

是阳历成分。四、地壳变动和火山地震1、地球的内部结构:地壳、地幔、地核三层。

岩石圈包括地幔的顶部和地壳。2、地壳的变动表现为地壳的垂直运动和水平运动。3、火山由火山口、火山管和岩浆通道组成。

火山岩浆来自软流层。4、地震是由于地壳里岩石在内力作用下,发生

断裂或错位的震动现象。

3级以上为有感地震,5级以上为破坏性地震5、火山和地震的分布:主要在环太平洋地区

和地中海—喜马拉雅山一带。1995-2001年全球4级以上地震震中分布图 五、地形和表示地形的地图1、五大地形及其特点:2、等高线:海拔相等的点 的连线,是封闭的曲线。

等高线地形图:将不同高度的等高线投影到同一个平面

上来表示起伏的地形的地图。3、读等高线地形图4、地形是内力和外力共同作用的结果。

内力来自地球内部,表现为地壳运动、火山、地震,

使地表变得高低不平;

外力来自地球外部,如流水、风、海浪、冰川等,

作用是削低高山,填平深谷,使地表趋于平坦。第三册 第一章1、地球上的水包括海洋水、陆地淡水、湖泊咸水和

地下咸水。

其中陆地淡水分为冰川水、地下淡水和其他水体。2、水循环——水体运动的重要形式地球上的水在陆地、海洋、大气之间不断的循环。3、水资源的分布特点1)时空分布不均衡。赤道附近,沿海地区水资源比较

丰富,而热带沙漠地区、中纬内陆地区的水资源比

较贫乏。2)人均拥有量差异大。我国人均水资源是世界水平的?。

是世界的缺水国之一。4、我国的水资源夏秋季丰富,冬春季短缺,且降水年际变化很大。

东南部多,西北部少。 一、大气的垂直分层1、气温随高度增加而递减;

2、对流运动显著;

3、天气现象复杂多变。 1、气温随高度的增加而上升。

2、大气以水平运动为主。 ???1、气温随高度的增加而降低。

2、对流运动强烈。因此又叫高空对流层。 气温随高度的增加而迅速上升。 第二章二、天气和气候 1、天气通常是指短时间近地面的大气温度、湿度、

气压等要素的综合状况。

主要天气要素:气压、气温、湿度、风、降水等。 2、气候是指某一地区长时间内的天气特征,包括天气

的平均状况和极端状况。

影响气候的因素主要有:纬度位置、海陆分布、地貌

(垂直变化与水平差异)、季风(冬季风和夏季风)。

3、天气是气候在某个短时间里的具体表现,

气候是对长期以来天气变化规律的综合概括。三、气温和湿度 1、气温指的是大气的温度。

气象台一般分时段进行测量,有最高气温(午后2时)、最低气温(日出前后)、平均气温、气温年较差、气温日较差、气温年变化和日变化等。 2、湿度表示空气中水汽的多少。

湿度的表示方法:用相对湿度(空气中水汽的丰富程度)表示,

常用百分比表示。

空气相对湿度与气温的关系:气温越高,相对湿度就越大。3、 降水的条件:A、气温降低到一定程度;

B、相对湿度达到100%。

C、空气中有微小的尘粒。

降水的形成:空气上升冷却降温,水汽凝结成水珠和冰晶,随着

温度的降低和水汽 的增多和逐渐增大,最后形成降水。1、风是指大气的水平运动,风从高压区吹向低压区。

2、风的两个基本要素:风向和风速。

风向指的是风的来向,有8种基本风向,常用风向标测风向。

风速共分为13级,级数越大,风力越强,常用风速仪测风速。四、风 3、在电视天气预报图中一般用带箭羽的箭矢来表示

风向和风速。

箭矢所指方向为风的去向;尾羽的数量和和形状表示风速大小,

如二根尾羽是四级风,三根尾羽为六级风,四根尾羽为

七级风,尾羽呈三角旗状表示风力为八级或八级以上。

五、气压与天气

六、锋与天气

第四册 第三章 1、土壤的组成:由空气、水、腐殖质和矿物质组成。

土壤中有大量的土壤生物(包括微生物、动物和植物)2、土壤的类型1)根据直径大小,土壤颗粒可分为砂粒、粉砂粒和黏粒等。2)由于各种土壤的组成不同,各种土壤颗粒的含量不一,

土壤可分为砂土类土壤、壤土类土壤和黏土类土壤。3)最适合植物生长的土壤是黏性适度,通气透水,保水

保肥能力强,具有团粒结构的土壤。3、土壤污染及防治1)土壤资源的最大威胁是土壤的污染和过度开发。2)土壤污染的种类很多,可归为物理污染、化学污染和

生物污染等。如有机农药、石油、合成洗涤剂以及由

城市污水、污泥及厩肥带来的有害微生物等。3)防治土壤污染的措施:

A、控制工业“三废”任意排放;

B、提倡生物防治农业病虫害,以虫治虫,用有机肥料

代替化学肥料;

C、生活污水无害化处理;

D、生活垃圾分类回收、利用。第六册 第一章1、宇宙的起源

1)宇宙起源的证据——星系运动的特点

美国天文学家哈勃通过对星系光谱的研究,发现星系的运动有如下特点:所有的星系都在远离我们而去,星系离我们越远,运动的速度越快,星系间的距离在不断扩大。 2)大爆炸宇宙论是目前被人们广为接受的一种宇宙起源

学说。大爆炸学说认为,大约150亿年前,我们所处的

这个宇宙全部以粒子的形式、极高的密度和温度,被挤

压在一个“原始火球”中,宇宙就是在这个大火球的爆炸

中诞生的。爆炸引起宇宙的膨胀一直延续至今,并还将

不断延续下去。2、太阳系的形成的主要学说是“康德-拉普拉斯星云说”

和“灾变说”。3、恒星不同的发展阶段是红巨星、超新星、白矮星、

暗矮星和黑洞。

大质量恒星的演化过程是超红巨星--超新星--中子星

(或黑洞)

太阳一生的演化过程是红巨星--白矮星--暗矮星。

太阳的寿命可达100亿年,目前太阳的状况已经维持了

50亿年,已步入中年。恳请批评指正!昼夜长短的变化春分、秋分日太阳直射赤道夏至日太阳直射北回归线冬至日太阳直射南回归线

第一册 第三章一、地球的形状和大小1、地球的形状:两极稍扁、赤道略鼓的球体。2、地球的大小:赤道周长为4万千米。

赤道半径6378 千米,比两极半径只长了21千米,仅

差0.33%,因此,地球看上去很圆。3、证明地球是球体的现象:

(1)、远去的船,船身先消失,桅杆后消失。

(2)、站的高,看的远。

(3)、月食的过程。二、地球仪

地球仪是地球的模型,不仅可直观的表示地球面貌和地理事物的分布,而且能演示地球运动等地理现象。

1、经线:也叫子午线,是地球仪上连接南北

两极的线。

特点:形状为半圆,长度都相等,有无数条。2、经度:

(1)0°经线,又叫本初子午线,指经过英国伦敦格林尼治天文台原址的那条经线。幻灯片 19

(2) 0°经线以东为东经,划分180 °

0°经线以西为西经,划分180 °

东经180 °和西经180 °为同一条经线。

3、东西半球的分界线:西经20°和东经160 °

规律:1)经度小于20 °的地区都为东半球。

2)经度大于160 °的地区都为西半球。

3)经度介于20 °— 160 °之间的地区,

东经为东半球,西经为西半球。幻灯片 444、赤道:在南北两极之间,与两极等距, 并且与经线垂直的线。

纬线:与赤道平行的线叫纬线

特点:纬线的形状为圆,赤道最长,越向南北 两极越短,数量有无数条。

5、纬度:赤道为0°纬线,

向南为南纬,南极点为南纬90 °

向北为北纬,北极点为北纬90 °

6、南北半球分界线:赤道

赤道以北为北半球,以南为南半球。

7、低、中、高纬度 幻灯片 19

8、经纬网:地球仪上,经线和纬线相互交织,构成经纬网。(经线和纬线相互垂直)

经纬网可以准确的表示地球表面上任何一个地点的位置,或者可以说地球上任意一点都可用经纬网表示。

三、地图1、定义:地图是以各种不同的图示符号,将地球表面的地理事物缩小表现在平面纸上的图形。

2、地图的“三要素”:比例尺、方向、图例

比例尺的计算,比例尺=图上距离/实地距离

比例尺的大小:比例尺越大,表示的范围越小,越详细;

比例尺越小,表示的范围越大,越粗略。

3)方向:一般定向法;指向标定向法;经纬网定向法。

4)图例:表示地球表面各种地理事物的符号。

四、太阳和月球1、太阳是离地球最近的恒星,

日地平均距离约1.5亿千米。

其直径为地球的109倍,表面

温度为6000°C,为地球提供了最重要的能量。太阳黑子是太阳表面温度较低而显得较暗的气体斑块。

是太阳活动强弱的标志。其活动周期约为11年。2、月球是地球唯一的天然卫星。其体积是地球的1/49,

质量只有地球的1/81。

月球表面到处是环形山,是一个没有空气、水和生命的荒凉世界。五、月相1、月相就是月球的各种圆缺形态2、月相变化形成的原理:月球本身不发光,不透明;日、地、月三者的位置在一个月中有规律的发生变化。3、月相的变化规律:从初一的新月到初七、初八的上弦月;十五、十六的满月;二十二、二十三的下弦月;再到初一的新月的变化过程。

月相的这个变化周期平均为29.53天,称一个朔望月。4、农历就是根据朔望月确定的。

农历初一为朔,月相为新月;十五为望,月相为满月。六、探索宇宙1、太阳系九大行星离太阳由近及远依次为:水、金、

地、火、木、土、天王、海王、冥王星。

体积最大的行星:木星和土星。

它们的显著特征:都有美丽的光环。2、彗星是由岩石的碎片、固体微粒和水结冰而成的

“大冰球”。

最著名的彗星是哈雷慧星,其周期为76年。3、银河系是由众多恒星和星际物质组成的一个庞大

的天体系统。直径约10万光年。

在银河系中,像太阳这样的恒星有2000多亿颗。

众多类似银河系的星系共同构成了宇宙。第二册 第四章一、地球的自转:1、地球自转就是地球绕地轴旋转的运动。

证明地球自转的自然现象:日月星辰的东升西落。2、地球自转的方向:自西向东。

从北极上空看:地球作逆时针方向旋转;

从南极上空看:地球作顺时针方向旋转。3、地球的自转周期:约一天(24小时)4、地球自转的意义:昼夜交替

(1)、由于地球是一个不发光也不透明的球体,在同一时间,

太阳只能照亮地球表面的一半。

(2)、地球不停地自转,昼夜就不断地更替。二、地球的绕日运动1、地球绕日公转时,地轴呈倾斜状态,其方向始终

不变,指向北极星附近。

公转周期:一年(约365.2422天)

公转的意义:四季更替和昼夜长短的变化。2、太阳直射点的位置随着季节的变化而变化,夏至日

直射北回归线,冬至日直射南回归线,春分日和秋分

日直射赤道。一年中太阳直射点在南北回归线之间

往返移动。太阳直射点在一年中的移动3、太阳高度角:太阳光和地面的夹角杆影长度随太阳高度的变化规律:A、一天中的变化:早、晚太阳高度角小,杆影长。中午太阳高度角大,杆影短。B、一年中的变化:冬天太阳高度角小,杆影长。夏天太阳高度角大,杆影短。C、不同纬度的变化:往南北两侧,太阳高度递减,杆影变长。太阳直射点的正午太阳高度为90°,杆影长度为零。4、昼夜长短的变化1)北半球:春分日至秋分日为夏半年,昼长夜短,

夏至日昼最长。

秋分日至次年的春分日为冬半年,昼短夜长,

冬至日夜最长。

2)南半球与北半球相反。

3)赤道地区全年昼夜等长。

4)春分日和秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长。5、五带的划分依据:不同纬度地区太阳的高度不同,

获得太阳热量不同。

五带:热带、北温带、南温带、北寒带、南寒带。

分界线:南北回归线和南北极圈。三、日历上的科学2、我国的日历可分为:公历和农历;

公历是阳历的一种,农历是阴阳历的一种。1、历法:A、阴历,以月相变化周期为依据;

B、阳历:以地球绕日公转周期为依据;

C、阴阳历:结合阴阳历的特点。

目前,世界上最通用的历法是阳历。3、闰年的设定:公元年能被4整除的是闰年;世纪年

(如1900、2000等)必须能被400整除才是闰年。4、二十四节气:是以地球绕太阳运行轨道划分的,

是阳历成分。四、地壳变动和火山地震1、地球的内部结构:地壳、地幔、地核三层。

岩石圈包括地幔的顶部和地壳。2、地壳的变动表现为地壳的垂直运动和水平运动。3、火山由火山口、火山管和岩浆通道组成。

火山岩浆来自软流层。4、地震是由于地壳里岩石在内力作用下,发生

断裂或错位的震动现象。

3级以上为有感地震,5级以上为破坏性地震5、火山和地震的分布:主要在环太平洋地区

和地中海—喜马拉雅山一带。1995-2001年全球4级以上地震震中分布图 五、地形和表示地形的地图1、五大地形及其特点:2、等高线:海拔相等的点 的连线,是封闭的曲线。

等高线地形图:将不同高度的等高线投影到同一个平面

上来表示起伏的地形的地图。3、读等高线地形图4、地形是内力和外力共同作用的结果。

内力来自地球内部,表现为地壳运动、火山、地震,

使地表变得高低不平;

外力来自地球外部,如流水、风、海浪、冰川等,

作用是削低高山,填平深谷,使地表趋于平坦。第三册 第一章1、地球上的水包括海洋水、陆地淡水、湖泊咸水和

地下咸水。

其中陆地淡水分为冰川水、地下淡水和其他水体。2、水循环——水体运动的重要形式地球上的水在陆地、海洋、大气之间不断的循环。3、水资源的分布特点1)时空分布不均衡。赤道附近,沿海地区水资源比较

丰富,而热带沙漠地区、中纬内陆地区的水资源比

较贫乏。2)人均拥有量差异大。我国人均水资源是世界水平的?。

是世界的缺水国之一。4、我国的水资源夏秋季丰富,冬春季短缺,且降水年际变化很大。

东南部多,西北部少。 一、大气的垂直分层1、气温随高度增加而递减;

2、对流运动显著;

3、天气现象复杂多变。 1、气温随高度的增加而上升。

2、大气以水平运动为主。 ???1、气温随高度的增加而降低。

2、对流运动强烈。因此又叫高空对流层。 气温随高度的增加而迅速上升。 第二章二、天气和气候 1、天气通常是指短时间近地面的大气温度、湿度、

气压等要素的综合状况。

主要天气要素:气压、气温、湿度、风、降水等。 2、气候是指某一地区长时间内的天气特征,包括天气

的平均状况和极端状况。

影响气候的因素主要有:纬度位置、海陆分布、地貌

(垂直变化与水平差异)、季风(冬季风和夏季风)。

3、天气是气候在某个短时间里的具体表现,

气候是对长期以来天气变化规律的综合概括。三、气温和湿度 1、气温指的是大气的温度。

气象台一般分时段进行测量,有最高气温(午后2时)、最低气温(日出前后)、平均气温、气温年较差、气温日较差、气温年变化和日变化等。 2、湿度表示空气中水汽的多少。

湿度的表示方法:用相对湿度(空气中水汽的丰富程度)表示,

常用百分比表示。

空气相对湿度与气温的关系:气温越高,相对湿度就越大。3、 降水的条件:A、气温降低到一定程度;

B、相对湿度达到100%。

C、空气中有微小的尘粒。

降水的形成:空气上升冷却降温,水汽凝结成水珠和冰晶,随着

温度的降低和水汽 的增多和逐渐增大,最后形成降水。1、风是指大气的水平运动,风从高压区吹向低压区。

2、风的两个基本要素:风向和风速。

风向指的是风的来向,有8种基本风向,常用风向标测风向。

风速共分为13级,级数越大,风力越强,常用风速仪测风速。四、风 3、在电视天气预报图中一般用带箭羽的箭矢来表示

风向和风速。

箭矢所指方向为风的去向;尾羽的数量和和形状表示风速大小,

如二根尾羽是四级风,三根尾羽为六级风,四根尾羽为

七级风,尾羽呈三角旗状表示风力为八级或八级以上。

五、气压与天气

六、锋与天气

第四册 第三章 1、土壤的组成:由空气、水、腐殖质和矿物质组成。

土壤中有大量的土壤生物(包括微生物、动物和植物)2、土壤的类型1)根据直径大小,土壤颗粒可分为砂粒、粉砂粒和黏粒等。2)由于各种土壤的组成不同,各种土壤颗粒的含量不一,

土壤可分为砂土类土壤、壤土类土壤和黏土类土壤。3)最适合植物生长的土壤是黏性适度,通气透水,保水

保肥能力强,具有团粒结构的土壤。3、土壤污染及防治1)土壤资源的最大威胁是土壤的污染和过度开发。2)土壤污染的种类很多,可归为物理污染、化学污染和

生物污染等。如有机农药、石油、合成洗涤剂以及由

城市污水、污泥及厩肥带来的有害微生物等。3)防治土壤污染的措施:

A、控制工业“三废”任意排放;

B、提倡生物防治农业病虫害,以虫治虫,用有机肥料

代替化学肥料;

C、生活污水无害化处理;

D、生活垃圾分类回收、利用。第六册 第一章1、宇宙的起源

1)宇宙起源的证据——星系运动的特点

美国天文学家哈勃通过对星系光谱的研究,发现星系的运动有如下特点:所有的星系都在远离我们而去,星系离我们越远,运动的速度越快,星系间的距离在不断扩大。 2)大爆炸宇宙论是目前被人们广为接受的一种宇宙起源

学说。大爆炸学说认为,大约150亿年前,我们所处的

这个宇宙全部以粒子的形式、极高的密度和温度,被挤

压在一个“原始火球”中,宇宙就是在这个大火球的爆炸

中诞生的。爆炸引起宇宙的膨胀一直延续至今,并还将

不断延续下去。2、太阳系的形成的主要学说是“康德-拉普拉斯星云说”

和“灾变说”。3、恒星不同的发展阶段是红巨星、超新星、白矮星、

暗矮星和黑洞。

大质量恒星的演化过程是超红巨星--超新星--中子星

(或黑洞)

太阳一生的演化过程是红巨星--白矮星--暗矮星。

太阳的寿命可达100亿年,目前太阳的状况已经维持了

50亿年,已步入中年。恳请批评指正!昼夜长短的变化春分、秋分日太阳直射赤道夏至日太阳直射北回归线冬至日太阳直射南回归线