《科学》第五册第二章培训材料[上学期]

图片预览

文档简介

第1节 物质的分类和利用

课时数:3(其中 物质的分类方法: 2

区别金属与非金属:1)

本节知识内在结构:

对物质分类方法的比较→按组成对物质进行分类,并了解推测组成的方法(第一课时)→认识按组成对物质分类的结果(第二课时)→了解物质的性质并接受性质决定用途的观点(第三课时)

第1课时:物质分类的方法

回忆原有知识技能:(对分类的认识)→对原有知识

技能的再认识(对分类方法及结果的比较)→学习新知识、新方法:(了解按物质的组成和性质进行分类的方法。)→运用新知识、方法形成新技能:(根据物质性质进行鉴别)

一、对分类的认识

1、生活中为什么要对物品进行分类?

如何分类

2、科学家如何对动物或植物进行

分类?有何目的

如:脊柱的有无、器官的特征--; 种子的有无、胚的特征 ---)

如:更准确,更好地了解其生理特点等。---结构决定功能 )

二、对分类方法的比较:

练习:

对氯化钠、硫酸、氧气、醋酸、氯气、氧化镁、高锰酸钾等七种物质进行分类。

要求一:分别按颜色、状态进行分类;

要求二:其它方法进行分类。

交流结果

按颜色分类: 白色:氯化钠、氧化镁

黄色:氯气

紫红色:高锰酸钾

无色:硫酸、氧气、醋酸

按状态分类: 固态:氯化钠、氧化镁、

高锰酸钾

液态:硫酸、醋酸

气态:氧气、氯气

按其它标准进行分类: ?

思考与交流:你用这种方法进行分类有何目的?

引导思考与讨论:

1、科学家为什么要对物质进行分类?如何分类?

运用实验的方法了解性质与组成,根据物质的组成进行分类。

2、按物质的组成对物质进行分类的优点有哪些

如:更好地了解性质,更好地知道用途并用它为人类服务。

(不同的组成会有不同的性质,而性质又决定用途)

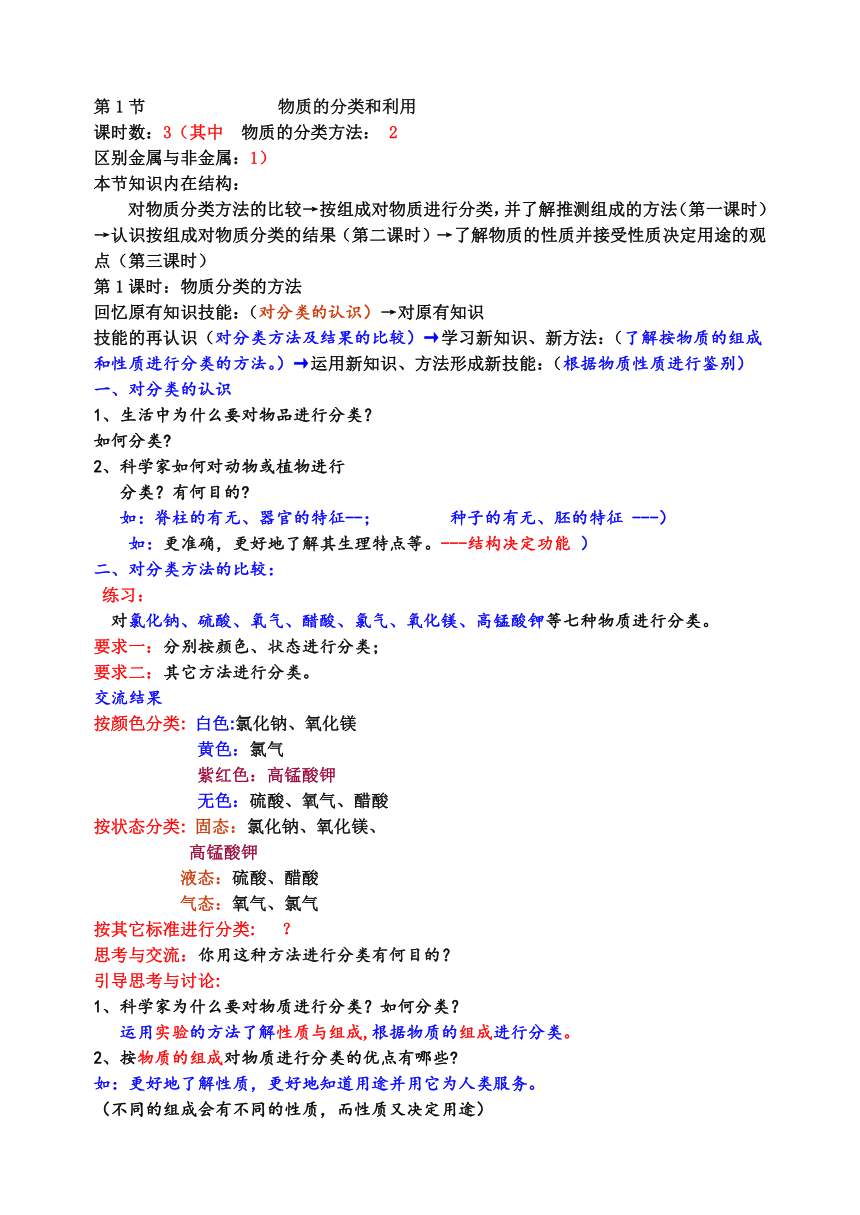

展示科学分类的结果:

纯净物的分类(以组成为主要依据)

思考:

七种物质在上述的分类中各属于哪一类?

思考:

有机化合物有哪些相似的组成和性质

相似组成: 含碳元素.

相似性质:

(1)大多能在空气中燃烧生成二氧化碳 (和水)

(2)不完全燃烧时会有黑色的碳产生.

(3)大多难溶于水

注:本问题的目的:①了解有机物的一般特点

②初步感知组成与性质关系

问题与思考:

如何了解未知物质的组成?

实验法→性质→组成

强调:了解未知物质的性质时,一般 不能用手直接去抓,用鼻凑到容器口去闻,不能用口去尝等。

探究:(尝试科学家了解性质的方法)

每只烧杯中装了什么物质?

要求:

1.设计实验方案,研究它们的性质,并用表格记录过程。

2.查阅资料,调查它们的组成,并按科学家的分类方法进行分类.

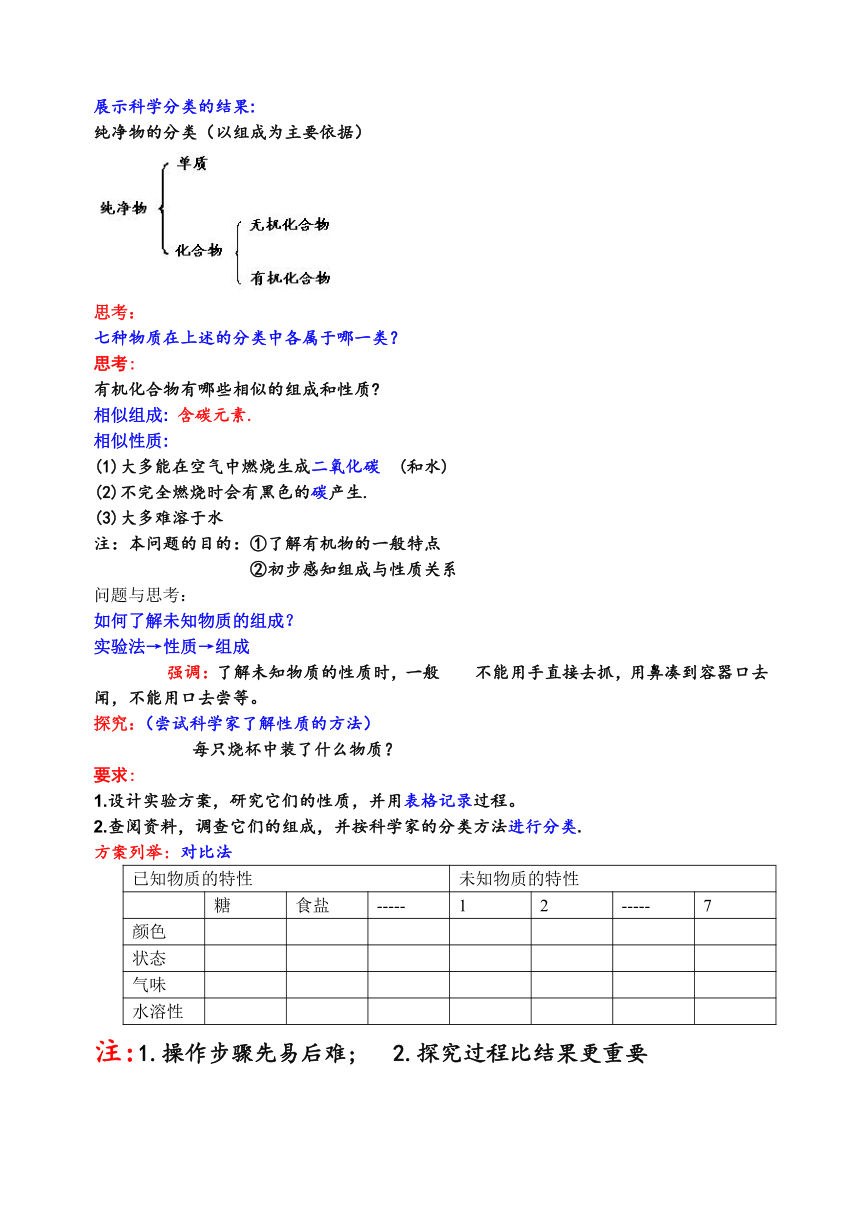

方案列举: 对比法

已知物质的特性 未知物质的特性

糖 食盐 ----- 1 2 ----- 7

颜色

状态

气味

水溶性

注:1.操作步骤先易后难; 2.探究过程比结果更重要

归纳:

根据已知物质和未知物质的特性,如状态、颜色、溶解性,可燃性等,运用实验的方法,通过对比可对物质进行鉴别和分类。

第2课时: 常见的物质

回忆原有知识技能:(按组成对物质分类)→完善原有知识技能:(完善物质分类的结果)→运用知识技能(对给出的多种物质进行分类)→巩固知识技能(复习巩固酸碱盐和氧化物的组成与性质)

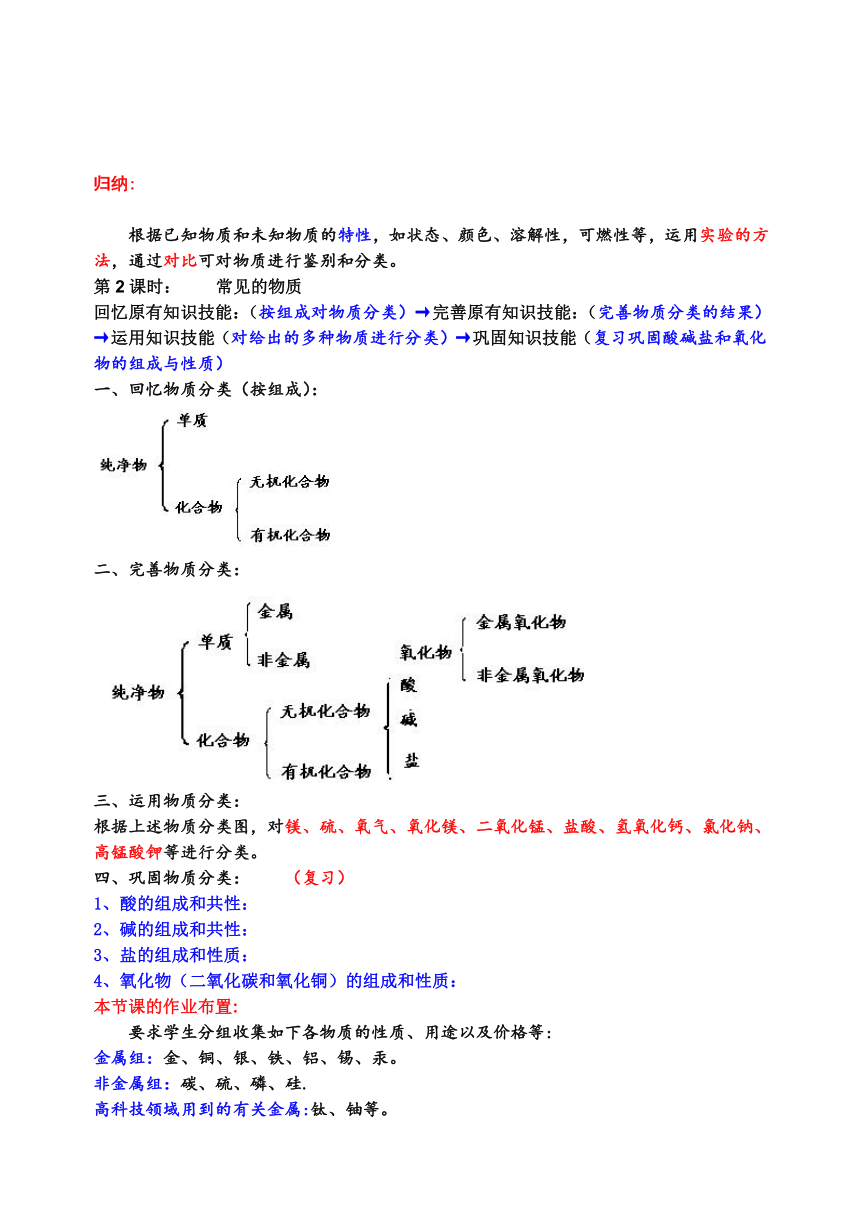

一、回忆物质分类(按组成):

二、完善物质分类:

三、运用物质分类:

根据上述物质分类图,对镁、硫、氧气、氧化镁、二氧化锰、盐酸、氢氧化钙、氯化钠、高锰酸钾等进行分类。

四、巩固物质分类: (复习)

1、酸的组成和共性:

2、碱的组成和共性:

3、盐的组成和性质:

4、氧化物(二氧化碳和氧化铜)的组成和性质:

本节课的作业布置:

要求学生分组收集如下各物质的性质、用途以及价格等:

金属组:金、铜、银、铁、铝、锡、汞。

非金属组:碳、硫、磷、硅.

高科技领域用到的有关金属:钛、铀等。

第3课时 区别金属和非金属

本节课特点:

1、教学要求不高(金属和非金属的性质、用途---a)

2、学生对有些金属和非金属有较好的感性认识。

3、课内涉及许多问题,课内知识无法解决,学生的原有知识又不能解决。

建议:课前分工查找,课内交流讨论。以加深对金属和非金属性质、用途的了解以及接受性质决定用途的观点。

本课时总体教学步骤:

交流收集的相关金属和非金属的材料

↓

归纳出金属和非金属的一般特性

↓

交流金属和非金属的特性、用途

↓

问题引导,小组交流

↓

初步接受性质决定用途的观点

本课时中,引导讨论解决的问题列举:

1、为什么可乐、啤酒等常采用铝罐而不是铁或铜罐?

2、银是优良的导电体,为什么导线内芯不用银而用铜?

3、银是最佳的导热体,为什么常用煮食器皿一般采用铁或铝而不宜用来银制造?

4、为什么装食品的罐头一般用镀锡的铁来制造?而不全用铁或锡?

5、根据石墨、金、钛的性质特点,你认为它们各有哪些用途?

第2节 物质转化的规律

本节特点: 既是重点又是难点.

对教学中几个实验的建议:

1、硫的燃烧实验中,硫的量要少些;向燃烧后的集气瓶中倒入氢氧化钠溶液。

(1)可以消除污染。

(2)加深对氢氧化钠和二氧化硫的性质的认识。

2、硫黄与铁粉的混合加热实验:

(1)硫与铁的质量比可为5:7。防止剩余的铁对实验结果的干扰。

(2)铁与硫的混合要均匀。

(3)实验可在石棉网上进行,燃烧后用镊子处理即可。

值得反思的实验:

生鸡蛋放在稀盐酸中。(潜水现象?)

第三节 常见的材料

第1课时 金属材料

课前准备:

1、查阅常见的合金及用途.

2、查阅不锈钢的成分。

3、钢铁锈蚀的(内/外)条件实验

(事先已完成的实验—尽量充分的准备)

本节课需要解决的问题:

1、材料的种类有哪些?材料与元素有

什么关系?(几十万与一百多;元素组成材料)

2、合金的性质有哪些特点?

如何用实验加以研究?(电阻率、硬度、熔点)

3、合金有哪些用途?与什么性质有关?

(不锈钢、铅锡合金为例;性质决定用途)

4、金属锈蚀的条件有哪些?如何用实验

验证?(外/内 条件)

5、如何防锈?(外 / 内 措施)

关于“金属锈蚀的条件有哪些?”这一问题

的教学片段:

1、交流常见的金属(合金)的用途

(课前已收集好)

2、归纳:金属(合金)由于在导电、导热、

硬度、延展性等方面具有良好的性质而得

到了广泛的应用。

问题: 你能说出金属有哪些缺点吗?

3、选择学生表达结果。转入:

问题:易锈蚀是许多金属的共同弊端。

许多金属为什么易锈蚀,产生锈蚀的条件有哪

些呢?(学生结合经验猜测)

4、引导分析各种猜测的可能性。

(锈蚀的条件有:空气、水、---)

5、展示提供的器材:带塞子的试管若干支,普通铁片若干,纯铁片,蒸馏水,干燥剂。

要求:根据所提供的器材,设计实验方案,以验证锈蚀的条件,并画出装置图。

(小组合作完成,交流完善)

6、针对方案,展示实验结果。(多种准备)

A:普通铁片,水、空气

B:普通铁片,空气。(内有干燥剂)

C:普通铁片,蒸馏水。(无空气)

D:纯铁片,水、空气。

分析:哪一个是对照组?如何比较以得出结论?

、观察、比较、分析,得出结论:

铁锈蚀的外部条件:( B与A ,C 与A )

同时具备空气和水。

铁锈蚀的内部条件:( D与A )

与内部结构有关。

第2课时 金属材料

课前准备:

1、查阅干电池内的主要成分及各成分的主要用途。

2、查阅我国金属的回收状况。

本节课需解决的问题:

1、废弃金属对环境的有哪些危害?

2、我国如何解决废弃金属问题?

3、以废干电池为例,根据所含物质的性质,设计方案以综合回收利用。

探究: 废干电池的综合利用

注: 给探究预留充足的时间, 在课前应有充分的准备,课内应有必要的拓展.

1.查阅有关资料讨论干电池内含有哪些

主要物质及各种物质的主要用途.

(合理认识废旧干电池中潜在的危害)

2.设计实验方案,指出如何提取这些物质.

3.调查我国金属的回收状况,提出合理

建议

废干电池所含物质

1号废旧锌锰电池的组成(约70克):

锌皮(7克) 碳棒(5.2克)

锰粉(25克) 铜帽(0.5克)

汞(微量) 其他:约32克.

其它电池:铅、镉、镍等。

锌的用途:

据统计,全世界生产的锌约40%用于制造镀锌钢板和白铁皮等。锌的化合物也有很多用途。例如,氧化锌是一种优良的白色颜料,它具有一定的杀菌能力,用作医用橡皮膏。溴化锌和碘化锌用于医药和分析试剂。硫化锌和硫酸镍混合物制得的白色颜料的遮盖力强,没有毒性,大量用于油漆工业。硫酸锌还用作木材防腐剂和媒染剂。

锰的作用:

锰具有脱氧、脱硫、还能增加钢材的强度、韧性、可淬性。各类钢的生产都不能缺少锰。

二氧化锰是一种催化剂。

P55图

方案例举:

1、对锌的回收:

剥下干电池外面的锌皮,并用小刀或纱纸去掉表面的杂质,洗净干燥。 (可用作实验室制氢气的原料)

2、对汞的回收:(Hg2+)

向初步处理后的废液中,加入铜屑、铁屑或锌粒,置换出汞。

3、对镉、镍的回收:(Cd2+、Ni2+)

提示:Cd(OH)2、Ni(OH)2难溶于水。

向含Cd2+的废液中,加入可溶性碱,生成沉淀。过滤,洗涤,干燥。

发达国家的政策:

美国、日本、欧盟未把群众日常生活使用

的普通干电池作为危险废物对待,也没有

强制单独收集处理普通干电池的法律。

在电池管理政策上,主要分两类: 第一类是针对普通干电池的。政府要求制造商逐步降低电池中的汞含量,最终禁止向电池中添加汞。对企业回收,国家既不鼓励也不限制。

第二类政策是针对可充电电池的。立法淘汰镍镉电池, 用镍氢、锂电池取代。并通过以旧换新方式回收.

我国政策:

借鉴发达国家相关政策,2006达到无汞水平。

谨慎收集废电池:

1.分散的废电池随生活垃圾填埋一般不会造成太大污染。

2.把大量的废电池集中到一个地方,加上处理不善(如剥开外壳,回收有价值部分,将残渣随意抛弃),则有可能引起局部地区的汞污染。

3.对已收集的废干电池,应交专业部门处理。

第3课时 无机非金属材料、有机合成材料

本节课教材内容的主要特点有:

1、知识目标要求不高(a-了解材料的性能、用途及相关的环境问题)

2、突出对问题的思考和讨论。(问题- 8 )

3、突出对图的观察,和相关信息的获取。(图-23幅)

4、提供的图片、内容及问题非常贴近学生的生活。

(1)水泥在运输或贮存过程中要注意什么?为什么水泥遇水很快结块变硬?

(2)取一包水泥,修补一下你家、学校、社区破损地面或墙体,想一想怎样修补才能牢固?

(3)在工农业生产及日常生活中,哪些物品是用玻璃制成的?知道它们的特点吗?

(4)我国各个年代都有保存完好的精美瓷器出土,据此你能说出陶瓷具有什么特性?(图)

(5)比较下图中所列的塑料制品,它们各有什么特点 (图)

(6)厨房里的物品,它们是由什么材料制成的. (图)

(7)如果丢弃厨房里含塑料的物品,那么,你家

厨房里的物品还剩下什么

(8)每天,你和家人购物之后,共带回多少个

塑料袋,对于塑料袋你们是如何处置的

你觉得应如何处置才对环境造成的危害最小

建议:

1、对于问题思考与讨论应有所筛选和侧重。

2、教学方式不能太单一。(应重视学生间的

交流)

第4节 材料的发展

一、教学内容与目标:

1、材料发展与人类文明的关系 a

2、新型材料的性能和使用。 a

3、材料制造与环境保护(+探究活动) a

二、课前准备的材料:

1、有关人类使用金属的历史资料。

2、收集在关“材料技术发展对社会进步的贡献”的资料,在课内交流。(作业提前)

三、教学时间:1课时

四、教学建议:

1、对于内容与目标一的落实:

(材料发展与人类文明的关系 a)

结合阅读以及课前准备的材料-人类使用金属的历史资料,通过交流,学生容易明白材料的发展过程:

(新旧)铜器时代 石器时代 铁器时代 新材料时代

应注意引导,让学生领会材料的发展与人类文明的关系。(进行STS教育)

2、对于内容与目标二:

(新型材料的性能和使用 a )

教学时可选择一些学生感兴趣的新型材料

(如超级玻璃,纳米材料),收集较为详尽背景资料加以描述或观看图片或视频。

不仅可达成知识目标,而且还可以增强兴趣和对科学的关注,同时也有利于培养良好的科学情感。

对于纳米材料的补充:

1)纳米材料的判断依据:

A、组成微粒尽寸是否小于100纳米B、是否具有不同于常规材料的性能

(2)生物纳米技术:

如:人体细胞生产并排出蛋白质和酶。 蜜蜂腹部的纳米磁性微粒

3、对于内容与目标三:

材料制造与环境保护(+探究活动) a

为了减少材料制造对环境污染的影响,有两种主要途径:

A、减少“三废”的排放(阅读材料)

B、改进材料制造的方法(绿色新工艺—探究活动)

教学时,不要忽略阅读材料。

探究:怎样以铜为主要原料制备硫酸铜?

1、设计制备的方法: (物质转化规律的运用)

(1)已知硫酸铜与浓硫酸在加热的条件下反应

生成硫酸铜、二氧化硫和水。

(2)铜加热变为氧化铜,氧化铜再与稀硫酸反应,生成硫酸铜。

(3)铜和氯气反应得得氯化铜,氯化铜和氢氧化钠的反应制得氢氧化铜,氢氧化铜和硫酸反应制得硫酸铜。

(4)其它方法

2、写出实验原理(化学方程式):略

要求思考和讨论:以上方法在原料的利用率及产生的污染方面进行讨论,指出绿色工艺的可行性。

根据讨论情况,引导提示:

A

B

C

D

A

B

C

D

课时数:3(其中 物质的分类方法: 2

区别金属与非金属:1)

本节知识内在结构:

对物质分类方法的比较→按组成对物质进行分类,并了解推测组成的方法(第一课时)→认识按组成对物质分类的结果(第二课时)→了解物质的性质并接受性质决定用途的观点(第三课时)

第1课时:物质分类的方法

回忆原有知识技能:(对分类的认识)→对原有知识

技能的再认识(对分类方法及结果的比较)→学习新知识、新方法:(了解按物质的组成和性质进行分类的方法。)→运用新知识、方法形成新技能:(根据物质性质进行鉴别)

一、对分类的认识

1、生活中为什么要对物品进行分类?

如何分类

2、科学家如何对动物或植物进行

分类?有何目的

如:脊柱的有无、器官的特征--; 种子的有无、胚的特征 ---)

如:更准确,更好地了解其生理特点等。---结构决定功能 )

二、对分类方法的比较:

练习:

对氯化钠、硫酸、氧气、醋酸、氯气、氧化镁、高锰酸钾等七种物质进行分类。

要求一:分别按颜色、状态进行分类;

要求二:其它方法进行分类。

交流结果

按颜色分类: 白色:氯化钠、氧化镁

黄色:氯气

紫红色:高锰酸钾

无色:硫酸、氧气、醋酸

按状态分类: 固态:氯化钠、氧化镁、

高锰酸钾

液态:硫酸、醋酸

气态:氧气、氯气

按其它标准进行分类: ?

思考与交流:你用这种方法进行分类有何目的?

引导思考与讨论:

1、科学家为什么要对物质进行分类?如何分类?

运用实验的方法了解性质与组成,根据物质的组成进行分类。

2、按物质的组成对物质进行分类的优点有哪些

如:更好地了解性质,更好地知道用途并用它为人类服务。

(不同的组成会有不同的性质,而性质又决定用途)

展示科学分类的结果:

纯净物的分类(以组成为主要依据)

思考:

七种物质在上述的分类中各属于哪一类?

思考:

有机化合物有哪些相似的组成和性质

相似组成: 含碳元素.

相似性质:

(1)大多能在空气中燃烧生成二氧化碳 (和水)

(2)不完全燃烧时会有黑色的碳产生.

(3)大多难溶于水

注:本问题的目的:①了解有机物的一般特点

②初步感知组成与性质关系

问题与思考:

如何了解未知物质的组成?

实验法→性质→组成

强调:了解未知物质的性质时,一般 不能用手直接去抓,用鼻凑到容器口去闻,不能用口去尝等。

探究:(尝试科学家了解性质的方法)

每只烧杯中装了什么物质?

要求:

1.设计实验方案,研究它们的性质,并用表格记录过程。

2.查阅资料,调查它们的组成,并按科学家的分类方法进行分类.

方案列举: 对比法

已知物质的特性 未知物质的特性

糖 食盐 ----- 1 2 ----- 7

颜色

状态

气味

水溶性

注:1.操作步骤先易后难; 2.探究过程比结果更重要

归纳:

根据已知物质和未知物质的特性,如状态、颜色、溶解性,可燃性等,运用实验的方法,通过对比可对物质进行鉴别和分类。

第2课时: 常见的物质

回忆原有知识技能:(按组成对物质分类)→完善原有知识技能:(完善物质分类的结果)→运用知识技能(对给出的多种物质进行分类)→巩固知识技能(复习巩固酸碱盐和氧化物的组成与性质)

一、回忆物质分类(按组成):

二、完善物质分类:

三、运用物质分类:

根据上述物质分类图,对镁、硫、氧气、氧化镁、二氧化锰、盐酸、氢氧化钙、氯化钠、高锰酸钾等进行分类。

四、巩固物质分类: (复习)

1、酸的组成和共性:

2、碱的组成和共性:

3、盐的组成和性质:

4、氧化物(二氧化碳和氧化铜)的组成和性质:

本节课的作业布置:

要求学生分组收集如下各物质的性质、用途以及价格等:

金属组:金、铜、银、铁、铝、锡、汞。

非金属组:碳、硫、磷、硅.

高科技领域用到的有关金属:钛、铀等。

第3课时 区别金属和非金属

本节课特点:

1、教学要求不高(金属和非金属的性质、用途---a)

2、学生对有些金属和非金属有较好的感性认识。

3、课内涉及许多问题,课内知识无法解决,学生的原有知识又不能解决。

建议:课前分工查找,课内交流讨论。以加深对金属和非金属性质、用途的了解以及接受性质决定用途的观点。

本课时总体教学步骤:

交流收集的相关金属和非金属的材料

↓

归纳出金属和非金属的一般特性

↓

交流金属和非金属的特性、用途

↓

问题引导,小组交流

↓

初步接受性质决定用途的观点

本课时中,引导讨论解决的问题列举:

1、为什么可乐、啤酒等常采用铝罐而不是铁或铜罐?

2、银是优良的导电体,为什么导线内芯不用银而用铜?

3、银是最佳的导热体,为什么常用煮食器皿一般采用铁或铝而不宜用来银制造?

4、为什么装食品的罐头一般用镀锡的铁来制造?而不全用铁或锡?

5、根据石墨、金、钛的性质特点,你认为它们各有哪些用途?

第2节 物质转化的规律

本节特点: 既是重点又是难点.

对教学中几个实验的建议:

1、硫的燃烧实验中,硫的量要少些;向燃烧后的集气瓶中倒入氢氧化钠溶液。

(1)可以消除污染。

(2)加深对氢氧化钠和二氧化硫的性质的认识。

2、硫黄与铁粉的混合加热实验:

(1)硫与铁的质量比可为5:7。防止剩余的铁对实验结果的干扰。

(2)铁与硫的混合要均匀。

(3)实验可在石棉网上进行,燃烧后用镊子处理即可。

值得反思的实验:

生鸡蛋放在稀盐酸中。(潜水现象?)

第三节 常见的材料

第1课时 金属材料

课前准备:

1、查阅常见的合金及用途.

2、查阅不锈钢的成分。

3、钢铁锈蚀的(内/外)条件实验

(事先已完成的实验—尽量充分的准备)

本节课需要解决的问题:

1、材料的种类有哪些?材料与元素有

什么关系?(几十万与一百多;元素组成材料)

2、合金的性质有哪些特点?

如何用实验加以研究?(电阻率、硬度、熔点)

3、合金有哪些用途?与什么性质有关?

(不锈钢、铅锡合金为例;性质决定用途)

4、金属锈蚀的条件有哪些?如何用实验

验证?(外/内 条件)

5、如何防锈?(外 / 内 措施)

关于“金属锈蚀的条件有哪些?”这一问题

的教学片段:

1、交流常见的金属(合金)的用途

(课前已收集好)

2、归纳:金属(合金)由于在导电、导热、

硬度、延展性等方面具有良好的性质而得

到了广泛的应用。

问题: 你能说出金属有哪些缺点吗?

3、选择学生表达结果。转入:

问题:易锈蚀是许多金属的共同弊端。

许多金属为什么易锈蚀,产生锈蚀的条件有哪

些呢?(学生结合经验猜测)

4、引导分析各种猜测的可能性。

(锈蚀的条件有:空气、水、---)

5、展示提供的器材:带塞子的试管若干支,普通铁片若干,纯铁片,蒸馏水,干燥剂。

要求:根据所提供的器材,设计实验方案,以验证锈蚀的条件,并画出装置图。

(小组合作完成,交流完善)

6、针对方案,展示实验结果。(多种准备)

A:普通铁片,水、空气

B:普通铁片,空气。(内有干燥剂)

C:普通铁片,蒸馏水。(无空气)

D:纯铁片,水、空气。

分析:哪一个是对照组?如何比较以得出结论?

、观察、比较、分析,得出结论:

铁锈蚀的外部条件:( B与A ,C 与A )

同时具备空气和水。

铁锈蚀的内部条件:( D与A )

与内部结构有关。

第2课时 金属材料

课前准备:

1、查阅干电池内的主要成分及各成分的主要用途。

2、查阅我国金属的回收状况。

本节课需解决的问题:

1、废弃金属对环境的有哪些危害?

2、我国如何解决废弃金属问题?

3、以废干电池为例,根据所含物质的性质,设计方案以综合回收利用。

探究: 废干电池的综合利用

注: 给探究预留充足的时间, 在课前应有充分的准备,课内应有必要的拓展.

1.查阅有关资料讨论干电池内含有哪些

主要物质及各种物质的主要用途.

(合理认识废旧干电池中潜在的危害)

2.设计实验方案,指出如何提取这些物质.

3.调查我国金属的回收状况,提出合理

建议

废干电池所含物质

1号废旧锌锰电池的组成(约70克):

锌皮(7克) 碳棒(5.2克)

锰粉(25克) 铜帽(0.5克)

汞(微量) 其他:约32克.

其它电池:铅、镉、镍等。

锌的用途:

据统计,全世界生产的锌约40%用于制造镀锌钢板和白铁皮等。锌的化合物也有很多用途。例如,氧化锌是一种优良的白色颜料,它具有一定的杀菌能力,用作医用橡皮膏。溴化锌和碘化锌用于医药和分析试剂。硫化锌和硫酸镍混合物制得的白色颜料的遮盖力强,没有毒性,大量用于油漆工业。硫酸锌还用作木材防腐剂和媒染剂。

锰的作用:

锰具有脱氧、脱硫、还能增加钢材的强度、韧性、可淬性。各类钢的生产都不能缺少锰。

二氧化锰是一种催化剂。

P55图

方案例举:

1、对锌的回收:

剥下干电池外面的锌皮,并用小刀或纱纸去掉表面的杂质,洗净干燥。 (可用作实验室制氢气的原料)

2、对汞的回收:(Hg2+)

向初步处理后的废液中,加入铜屑、铁屑或锌粒,置换出汞。

3、对镉、镍的回收:(Cd2+、Ni2+)

提示:Cd(OH)2、Ni(OH)2难溶于水。

向含Cd2+的废液中,加入可溶性碱,生成沉淀。过滤,洗涤,干燥。

发达国家的政策:

美国、日本、欧盟未把群众日常生活使用

的普通干电池作为危险废物对待,也没有

强制单独收集处理普通干电池的法律。

在电池管理政策上,主要分两类: 第一类是针对普通干电池的。政府要求制造商逐步降低电池中的汞含量,最终禁止向电池中添加汞。对企业回收,国家既不鼓励也不限制。

第二类政策是针对可充电电池的。立法淘汰镍镉电池, 用镍氢、锂电池取代。并通过以旧换新方式回收.

我国政策:

借鉴发达国家相关政策,2006达到无汞水平。

谨慎收集废电池:

1.分散的废电池随生活垃圾填埋一般不会造成太大污染。

2.把大量的废电池集中到一个地方,加上处理不善(如剥开外壳,回收有价值部分,将残渣随意抛弃),则有可能引起局部地区的汞污染。

3.对已收集的废干电池,应交专业部门处理。

第3课时 无机非金属材料、有机合成材料

本节课教材内容的主要特点有:

1、知识目标要求不高(a-了解材料的性能、用途及相关的环境问题)

2、突出对问题的思考和讨论。(问题- 8 )

3、突出对图的观察,和相关信息的获取。(图-23幅)

4、提供的图片、内容及问题非常贴近学生的生活。

(1)水泥在运输或贮存过程中要注意什么?为什么水泥遇水很快结块变硬?

(2)取一包水泥,修补一下你家、学校、社区破损地面或墙体,想一想怎样修补才能牢固?

(3)在工农业生产及日常生活中,哪些物品是用玻璃制成的?知道它们的特点吗?

(4)我国各个年代都有保存完好的精美瓷器出土,据此你能说出陶瓷具有什么特性?(图)

(5)比较下图中所列的塑料制品,它们各有什么特点 (图)

(6)厨房里的物品,它们是由什么材料制成的. (图)

(7)如果丢弃厨房里含塑料的物品,那么,你家

厨房里的物品还剩下什么

(8)每天,你和家人购物之后,共带回多少个

塑料袋,对于塑料袋你们是如何处置的

你觉得应如何处置才对环境造成的危害最小

建议:

1、对于问题思考与讨论应有所筛选和侧重。

2、教学方式不能太单一。(应重视学生间的

交流)

第4节 材料的发展

一、教学内容与目标:

1、材料发展与人类文明的关系 a

2、新型材料的性能和使用。 a

3、材料制造与环境保护(+探究活动) a

二、课前准备的材料:

1、有关人类使用金属的历史资料。

2、收集在关“材料技术发展对社会进步的贡献”的资料,在课内交流。(作业提前)

三、教学时间:1课时

四、教学建议:

1、对于内容与目标一的落实:

(材料发展与人类文明的关系 a)

结合阅读以及课前准备的材料-人类使用金属的历史资料,通过交流,学生容易明白材料的发展过程:

(新旧)铜器时代 石器时代 铁器时代 新材料时代

应注意引导,让学生领会材料的发展与人类文明的关系。(进行STS教育)

2、对于内容与目标二:

(新型材料的性能和使用 a )

教学时可选择一些学生感兴趣的新型材料

(如超级玻璃,纳米材料),收集较为详尽背景资料加以描述或观看图片或视频。

不仅可达成知识目标,而且还可以增强兴趣和对科学的关注,同时也有利于培养良好的科学情感。

对于纳米材料的补充:

1)纳米材料的判断依据:

A、组成微粒尽寸是否小于100纳米B、是否具有不同于常规材料的性能

(2)生物纳米技术:

如:人体细胞生产并排出蛋白质和酶。 蜜蜂腹部的纳米磁性微粒

3、对于内容与目标三:

材料制造与环境保护(+探究活动) a

为了减少材料制造对环境污染的影响,有两种主要途径:

A、减少“三废”的排放(阅读材料)

B、改进材料制造的方法(绿色新工艺—探究活动)

教学时,不要忽略阅读材料。

探究:怎样以铜为主要原料制备硫酸铜?

1、设计制备的方法: (物质转化规律的运用)

(1)已知硫酸铜与浓硫酸在加热的条件下反应

生成硫酸铜、二氧化硫和水。

(2)铜加热变为氧化铜,氧化铜再与稀硫酸反应,生成硫酸铜。

(3)铜和氯气反应得得氯化铜,氯化铜和氢氧化钠的反应制得氢氧化铜,氢氧化铜和硫酸反应制得硫酸铜。

(4)其它方法

2、写出实验原理(化学方程式):略

要求思考和讨论:以上方法在原料的利用率及产生的污染方面进行讨论,指出绿色工艺的可行性。

根据讨论情况,引导提示:

A

B

C

D

A

B

C

D

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿