生物复习第3课[下学期]

图片预览

文档简介

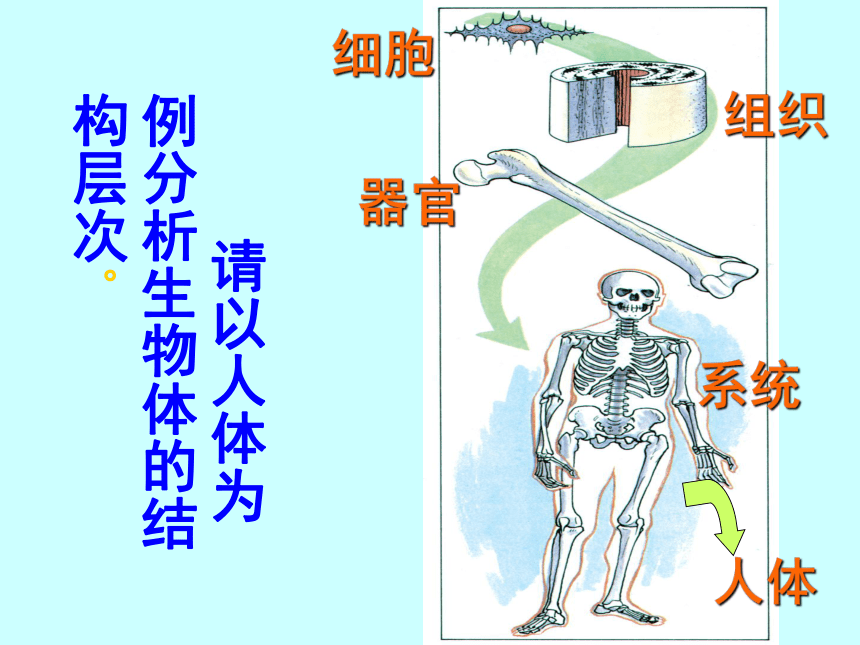

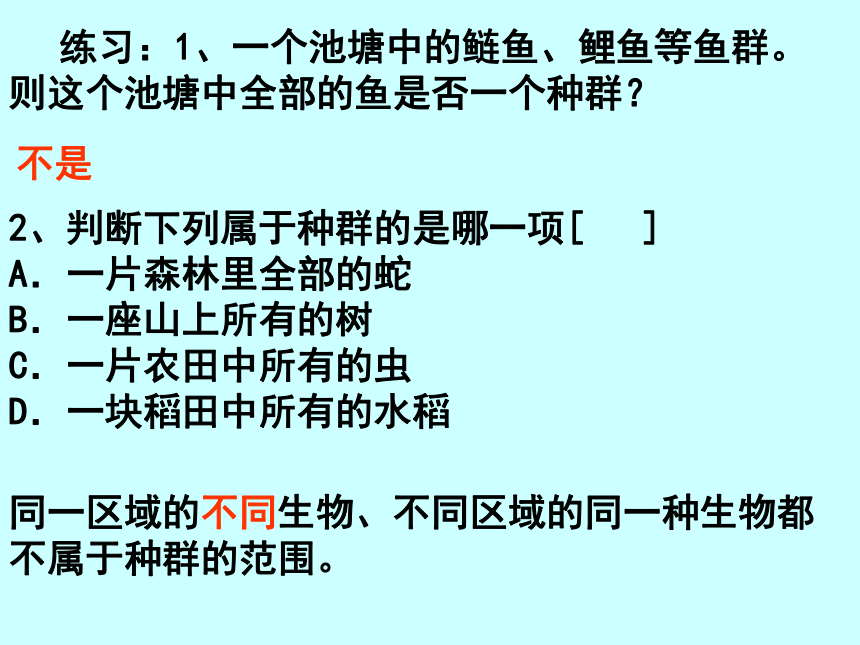

课件61张PPT。生物复习第3课 种群和生物群落细胞组织器官系统人体 请以人体为例分析生物体的结构层次。(一).种是生物分类等级的最小单位如枫树是生物的一个种,即一个物种一.种群同一区域的不同生物、不同区域的同一种生物都不属于种群的范围。2、判断下列属于种群的是哪一项[ ]

A.一片森林里全部的蛇

B.一座山上所有的树

C.一片农田中所有的虫

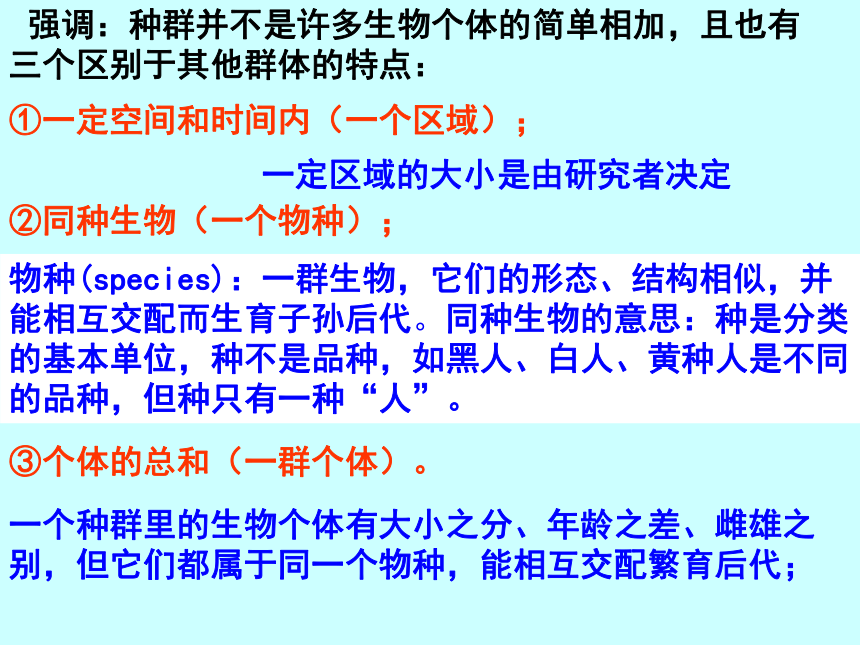

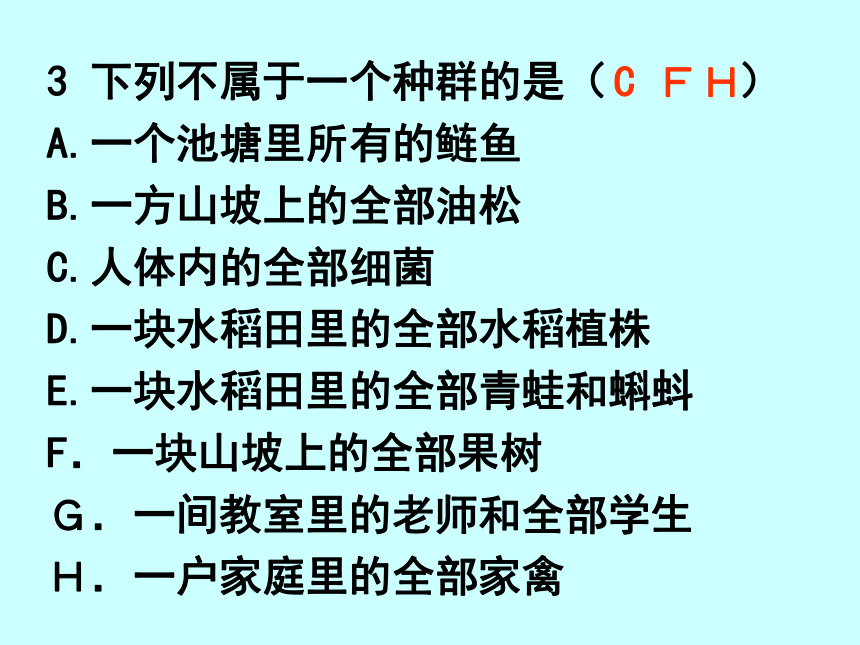

D.一块稻田中所有的水稻练习:1、一个池塘中的鲢鱼、鲤鱼等鱼群。则这个池塘中全部的鱼是否一个种群?不是强调:种群并不是许多生物个体的简单相加,且也有三个区别于其他群体的特点:③个体的总和(一群个体)。②同种生物(一个物种);①一定空间和时间内(一个区域);物种(species):一群生物,它们的形态、结构相似,并能相互交配而生育子孙后代。同种生物的意思:种是分类的基本单位,种不是品种,如黑人、白人、黄种人是不同的品种,但种只有一种“人”。一个种群里的生物个体有大小之分、年龄之差、雌雄之别,但它们都属于同一个物种,能相互交配繁育后代;一定区域的大小是由研究者决定3 下列不属于一个种群的是( )

A.一个池塘里所有的鲢鱼

B.一方山坡上的全部油松

C.人体内的全部细菌

D.一块水稻田里的全部水稻植株

E.一块水稻田里的全部青蛙和蝌蚪

F.一块山坡上的全部果树

G.一间教室里的老师和全部学生

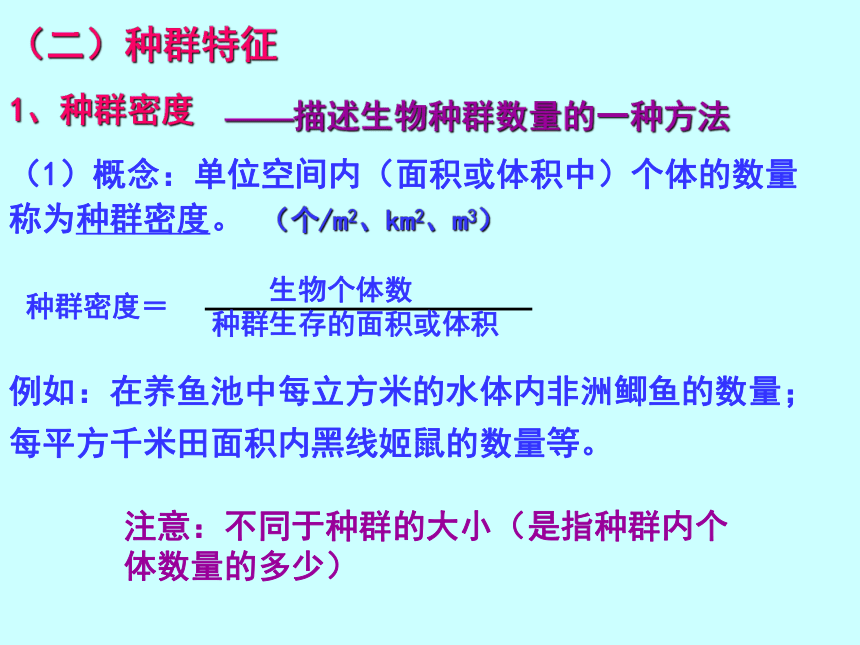

H.一户家庭里的全部家禽C FH如果某种生物对人类是有益的,人们总是希望它们越来越多;如果某种生物对人类是有害的,人们总想使它们越来越少。由此可见:种群研究的核心问题是种群数量的变化。要研究种群数量的变化,首先要了解种群的一些特征。这些特征主要包括种群密度、出生率和死亡率、年龄组成、性别比例等。(二)种群特征(1)概念:单位空间内(面积或体积中)个体的数量称为种群密度。 (个/m2、km2、m3)1、种群密度——描述生物种群数量的一种方法例如:在养鱼池中每立方米的水体内非洲鲫鱼的数量;

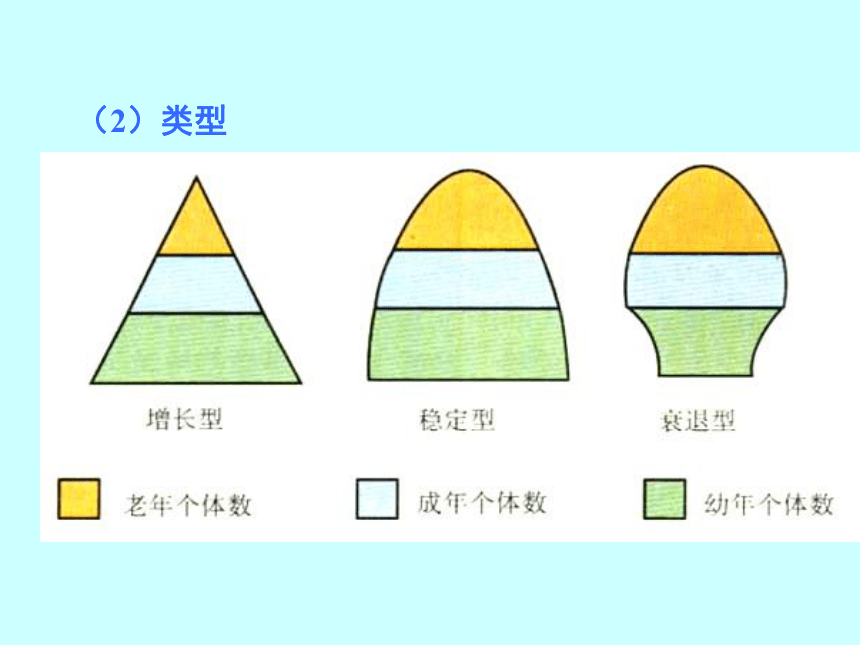

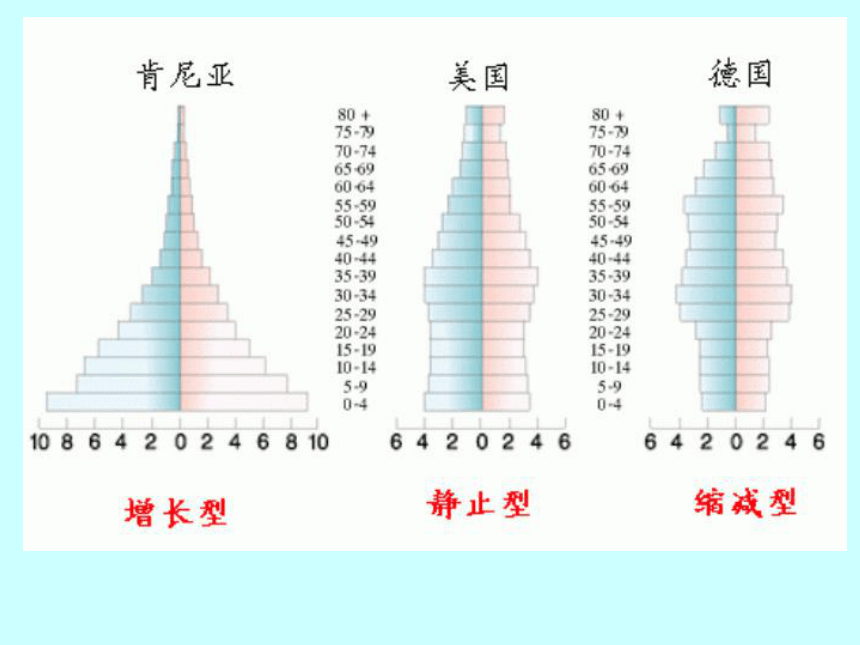

每平方千米田面积内黑线姬鼠的数量等。注意:不同于种群的大小(是指种群内个体数量的多少)2、年龄结构

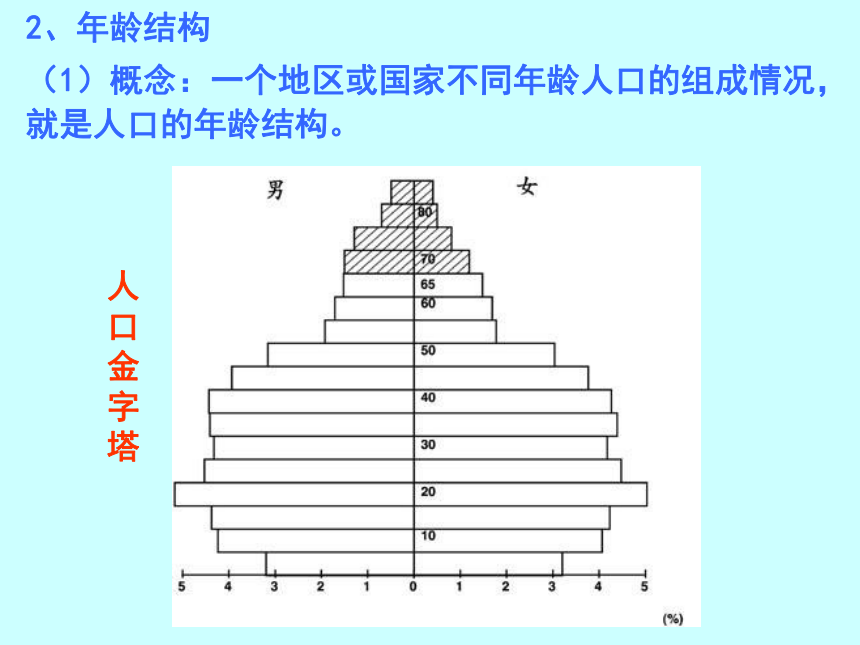

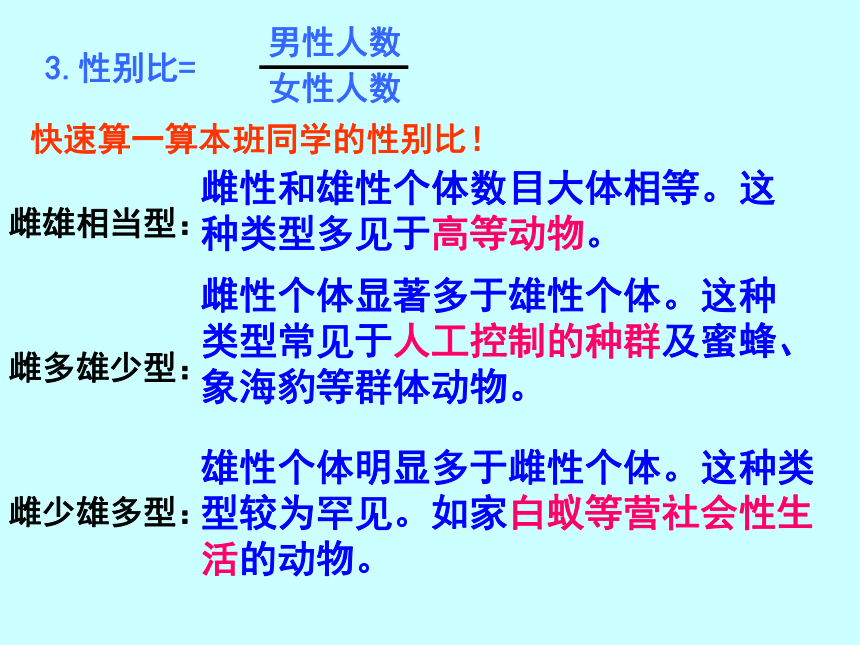

(1)概念:一个地区或国家不同年龄人口的组成情况,就是人口的年龄结构。3.性别比=男性人数女性人数快速算一算本班同学的性别比!雌雄相当型:

雌多雄少型:

雌少雄多型:雌性和雄性个体数目大体相等。这种类型多见于高等动物。雌性个体显著多于雄性个体。这种类型常见于人工控制的种群及蜜蜂、象海豹等群体动物。雄性个体明显多于雌性个体。这种类型较为罕见。如家白蚁等营社会性生活的动物。①为什么人工控制的种群一般雌性多于雄性?人们为了获得蛋、奶等禽畜副产品而选择控制的效果使害虫不能完成正常交配,所以,可以通过破坏农作物害虫种群正常的性别,来达到防治害虫的目的。 不合理的性别比例会导致出生率下降进而引起种群密度下降。为了有利于人类生活,有时候会人为地控制生物的性别比。②试举一个既不造成环境污染,又能防治农业虫害的方法。请据图回答:

①图形的左右两边大致对称,表明男女人数基本平衡,出现这一现象的原因是什么?

②图中Ⅰ阶段表明当时我国人口发展的主要特点是什么?为什么?

③图中Ⅱ阶段表明当时我国人口发展的主要特点是什么?为什么?产生这一结果的主要原因是什么?生男生女可能性均为50%的自然生理原因 在图中Ⅰ所示年龄区间内,随着年龄的减小,直条越来越长,表明这一时期我国人口发展的主要特点是增长型的,因为出生率迅速增高,而在图中Ⅱ所示年龄区间内,直条越来越短,表明这一时期我国人口发展的主要特点是衰退型的,因为出生率在不断下降。其原因是我国的计划生育政策取得了实际的效果。4、出生率和死亡率

(1)概念:

出生率是指某时期内,一个生物种群中平均每千个个体中的新个体数

例如,某个和平鸟种群的出生率为7800‰,即每个雌鸟每年出生出7.8个雏鸟。拥有1000只麻雀的种群在一年内繁殖了180只幼雀,

这个生物种群在这一年内的出生率是多少?例如,在某个达氏盘羊种群中,每1000个活到6岁的个体,在6~7岁这一年龄间隔期的死亡率为69.9‰。死亡率是指某一年内,平均每千个个体中死亡的个体数出生率与死亡率的大小对种群数量有何影响?出生率>死亡率:种群中个体的数量增加

死亡率>出生率:种群中个体的数量减少不考虑迁入和迁出1.在种群的下列特征中,对种群数量变化起决定作用的因素是[ ]

A.种群密度 B.年龄组成

C.性别比例 D.出生率和死亡率 一个国家或地区的人口构成一个种群,该种群的个体数量是经常变动的。人口密度、年龄组成、性别比例,都会影响人口数量的变化。但是它们都是通过影响出生率而影响人口数量的变化的。例如,在人口种群内,老人口数量较多,分布均匀,处于生育期的人也比较多,男女比例接近1︰1,此时的出生率可能较高。但由于人为或自然因素而使其死亡率增加,那么此时种群数量并不一定随出生率的增加而增大。所以种群数量的变动是出生率、死亡率综合作用的结果。因此应选D。2.某种群中年轻的个体少,年老个体多,则种群密度将会[ ]

A.越来越大 B.相对稳定

C.越来越小 D.绝对不变

3.一位生物学家正在研究某一种鸟类的季节性迁徙行为,他研究的对象是[ ]

A.个体 B.种群

C.群落 D.生态系统种群个特征之间的关系迁入死亡率种群密度出生率性别比例年龄组成迁出预测变化方向影响数量变动决定大小决定大小生物群落指在一定生活环境中的所有生物种群的总和,简称群落。二.群落请你举一个群落的例子(1)一个区域内只有一个群落。植物动物上:鹰、松鼠等

中:大山雀、柳莺

下:鹿、野猪等分层现象,保证群落在单位空间内充分利用阳光等自然条件。(2)植物群落指生活在一定自然区域内所有植物的总和;植被指覆盖在地球表面的植物群落。(3)群落由多个种群组成。群落和种群的大小由区域性和人们观察和研究的需要而定。群落:在一定区域内所有生物个体的总和。1、一定的自然区域内(一个水池、一片草原或一片森林等一定范围内)

2、各种生物的总和(包括这个区域内的各种植物、动物和微生物)

3、群落有多个种群组成.有大有小,区域大小视观察和研究的需要而定4、在各种群落中占主导地位是什么?植物三.生物与环境的相互作用生物既受环境影响,也能适应环境,还能影响环境。生态因素生物因素非生物因素:阳光、温度、水、空气、矿物质等种内关系种间关系种内互助种内斗争互利共生、

寄生、

竞争、捕食1、非生物因素对生物的影响

读图:图中植物形态的变化主要是受了环境中哪个因素的影响?1、光照强度2、光照长度阳性植物阴性植物春季开花:

长日植物秋季开花:

短日植物2、光照长度昼行性动物夜行性动物动物繁殖,迁徙换羽、换毛1、光照强度——影响酶的活性影响动植物的分布和习性

影响生物的生长和发育

影响生物的新陈代谢非生物因素对生物的影响-温度大多数动物生活在-2~50℃左右的温度范围内 苹果、梨等果树不能在热带地区栽种,这是由于受到高温的限制。

“桔生淮南则为桔,桔生淮北则为枳”,柑桔不能在北方栽种,这是由于受到低温的限制。 温度与植物的分布有着密切的关系南柑,北梨,

冷─针叶林,热─阔叶林。 水分对生物的影响水是限制陆生生物分布的重要因素

影响生物体的结构、发育和习性特点,(3)、非生物因素对生物的影响-水举例:蚯蚓在土壤中活动,可以使土壤疏松,同时排出物还能增加土壤肥力。2 生物的生命活动也会以影响环境3、生物对环境适应(1)、适应的普遍性:

每一种生物都具有与其生活环境相适应的形态结构和生活方式。植物对环境的适应一般:植物的向光性特殊:仙人掌叶→刺减少水分散失茎→肥大、含叶绿素光合作用

储存水分动物对环境的适应结构组成上外形上许多动物在外形上都具有明显的适应环境的特点,有很多生动有趣的现象如: 保护色、警戒色、拟态猛兽(或猛禽)具有锐利的牙齿(或喙)和尖锐的爪鹿、羚羊、兔等动物具有发达的四肢豪猪、刺猬身上长满尖刺黄鼬在遇到敌害时能释放臭气捕食其他动物防御赶走敌害逃避敌害保护色:和环境颜色相仿

警戒色:用鲜艳的颜色警告别人..偶有毒

拟态:模仿周围的样子和颜色(也就是模仿叶子的样子一类的) (2) 、适应的相对性生物对环境的适应只是一定程度上的适应,并不是绝对的、完全的适应。种内关系种间关系:互利共生、寄生、

竞争、捕食种内互助种内斗争——生物对生物的影响生物因素在生物群落中的生物个体,都受到周围其他生物的影响,同时自己也成为影响其他生物的一个重要生态因素4 群落中生物间的关系:种内互助有利于取食,御敌、生存(1)、种内关系例如,许多蚂蚁一起向一个大型的昆虫进攻,并把它搬运到巢穴中去。一般:蚂蚁、蜜蜂等营群体生活的生物在群体生活中分工合作,互相帮助的现象最突出a、种内互助同种个体之间由于争夺食物、栖息空间、配偶等生活条件而发生斗争的情况(1)对失败的个体是有害的,甚至死亡。

(2)对于种的生存是有利的,使同种内生存下来的个体得到充分的生活条件,或后代优良些。例如,有些动物的雄性个体,在繁殖时期,往往为了争夺雌性个体而与同种的雄性个体进行斗争。 种内斗争的意义b、种内斗争a、互利共生 (2)、种间关系两种生物生活在一起,相互依赖、彼此有利,这种关系叫互利共生。简称共生特点:两者若分开,双方或其中一方就无法生存。例如:白蚁和它肠道中的多鞭毛虫的共生

地衣是藻类和菌类的结合体

豆科植物供给根瘤菌 豆科植物供给根瘤菌有机养料,根瘤菌将空气中的氮转变为含氮的养料,供豆科植物利用。 共生地衣是真菌和单细胞藻的共生体。真菌的菌丝长入单细胞藻内,两种生物结合为一体,二者在生理上互补,为对方提供所需要的物质,他们之间是一种相依为命的互惠互利的关系,失去一方,另一方则不能生存。 b、寄生一种生物寄居在另一种生物的体内或体表,从中吸取营养。特点 :一方获利,另一方受害典型例子:

各种寄生虫 :血吸虫、蛔虫、猪肉绦虫,虱和蚤,寄生在动物和人生上

菟丝子寄生在豆科等植物上,

病毒寄生在细菌内部菟丝子寄生在大豆上菟丝子的细齿就像是微形吸水器,把它所需的糖、水、矿物质等都从被它寄生的主人那里抽到自己体内。而它自己呢,没有叶子,根本不能自立谋生。c、种间竞争两种生物生活在一起,由于争夺资源(食物、养料、阳光、水分等)、空间等而发生斗争的现象,叫做竞争 ]特点:“你死我活”有人做过这样的实验:把大小两个种的草履虫分开培养,它们都能正常生长,可是把两者放在一起培养的时候,经过16天,其中的一种生长正常,另一种却全部死亡。 农田里的水稻和杂草(稗)

之间争夺阳光、养料和水分 生活在同一草原上的羚羊和马之间争夺食物 意义:适者生存,不适者被淘汰。 生活方式越相近

生物之间竞争越激烈诱因:食物等生存必须条件不充裕意义:适者生存,不适者被淘汰。螳螂捕蝉 d、捕食 一种生物以另一种生物为食的现象称为捕食。前者称为捕食者,后者称为被食者 捕食不只是动物之间,动物以植物为食,甚至植物以动物为食都属于是捕食。 种内关系种间关系:互利共生、寄生、

竞争、捕食种内互助种内斗争生物因素群落中生物间的关系:生物与环境是相互作用的统一体环境对生物的影响

生物对生物的影响

生物对环境的适应

生物对环境的影响生物能适应环境,又能影响环境,并且成为其它生物的环境因素.生物与环境的相互作用1、小麦灌浆时期,阴雨连绵的天气会造成小麦减产,其主要原因是:

A、水分多 B、气温低

C、气温高 D、日照少

2、“种豆南山下,草盛苗木稀”,这里草与豆之间的关系是:

A、寄生 B、共生

C、竞争 D、捕食3、海洋中的植物与高山上的植物均有分层分布的现象,造成这种现象的主要的生态因素依次是:

A、温度与光照 B、光照与温度

C、光照与湿度 D、温度与湿度

4、有一种牧草能产生某些化学物质,这种物质能够阻止取食这种牧草的鳞翅目昆虫分泌保幼激素,其结果是嗜食的幼虫迅速变为成虫,从而减少了对牧草的危害,这种现象在生物学上称为:

A、种内互助 B、种内斗争

C、生存斗争 D、共生 8、种内互助和种内斗争对于物种得生存:

A、都是有利的 B、前者是有利的,后者是有害的

C、都是有害的 D、前者是有害的,后者是有利的

9、下列属于种内互助的实例的一项是:

A、地衣中的真菌和蓝藻的互惠互利

B、狼聚集成群,围捕猎物

C、鲈鱼的成鱼以本物种的幼鱼为食

D、两只狼为食物而嘶咬

10、青霉在生长期间能分泌青霉素以抑制其他生物的生长,青霉和其他微生物之间的关系是:

A、捕食 B、竞争

C、共生 D、寄生 11、下列因素中,对提高家禽产蛋量影响最大的是:

A、水分 B、温度

C、日照长短 D、光照强度 此题考查非生物因素对生物的影响这一知识点。在分析影响生物的非生物因素时,应注意到各种因素有其基本的生态作用,但它们又共同起着综合作用。在解释自然现象时,应抓住起决定作用的一种因素。日照长短对动物的繁殖活动有影响,长日照可以促进家禽生殖腺的活动,提高产蛋量。 12、利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体,则该害虫的种群密度将:

A、明显增加 B、明显减少

C、先减后增 D、保持稳定 13、分析下列不同种生物之间的关系。

(1)蛇与鼠的关系是: [ ]

(2)猪肉绦虫与猪之间的关系是: [ ]

(3)根瘤菌与豆科植物之间的关系是: [ ]

(4)麦田中的小麦与杂草之间的关系是: [ ]

①竞争; ②捕食;

③寄生; ④互利共生。 14、下图所表示的物种A与物种B,随时间推移而发生的数量变化的关系是(?? )

A.寄生 B.共生 C.捕食 D.竞争

【解析】这是一道识图选择题,与此题相关的知识点是生物的种间关系。图中的曲线说明的是A物种与B物种在不同时期个体数量的变化。 15.下图中的3图分别表示两种生物种群随时间推移而发生的数量变化。那么,甲、乙、丙3图表示的关系依次是 (??? )

A.竞争、捕食、共生 B.共生、捕食、竞争

C.竞争、共生、捕食 D.捕食、竞争、共生 本题主要考查对生物种间关系的理解与区分以及分析坐标图的应用能力。共生是指两种生物共同生活在一起,相互依赖,彼此有利;如果彼此分开,则双方或一方不能独立生存。可见,共生的两种生物,随时间的推移,它们的个体数量应是同步变化的,即一种数量上升,另一种生物的数量也会随之上升;反之亦然。而乙图中两种生物的种类和数量的关系是此消彼长,相互间具有调节和抑制作用,以维持两个种群数目的相对稳定,此为捕食关系,丙图中两种生物则为竞争关系,如大小两种草履虫之间的关系。注意不要错误地把丙图中的两种生物的关系认为是种内斗争的关系。丙图曲线一开始变化有相似性,说明生活环境相似。但一段时间后其中一种的数量越来越少,另一种数量则有增加趋势,说明由于争夺资源、空间等而发生斗争,其中一种因竞争失败而数量锐减,甚至死亡,但另一种生物仍能正常生活。

A.一片森林里全部的蛇

B.一座山上所有的树

C.一片农田中所有的虫

D.一块稻田中所有的水稻练习:1、一个池塘中的鲢鱼、鲤鱼等鱼群。则这个池塘中全部的鱼是否一个种群?不是强调:种群并不是许多生物个体的简单相加,且也有三个区别于其他群体的特点:③个体的总和(一群个体)。②同种生物(一个物种);①一定空间和时间内(一个区域);物种(species):一群生物,它们的形态、结构相似,并能相互交配而生育子孙后代。同种生物的意思:种是分类的基本单位,种不是品种,如黑人、白人、黄种人是不同的品种,但种只有一种“人”。一个种群里的生物个体有大小之分、年龄之差、雌雄之别,但它们都属于同一个物种,能相互交配繁育后代;一定区域的大小是由研究者决定3 下列不属于一个种群的是( )

A.一个池塘里所有的鲢鱼

B.一方山坡上的全部油松

C.人体内的全部细菌

D.一块水稻田里的全部水稻植株

E.一块水稻田里的全部青蛙和蝌蚪

F.一块山坡上的全部果树

G.一间教室里的老师和全部学生

H.一户家庭里的全部家禽C FH如果某种生物对人类是有益的,人们总是希望它们越来越多;如果某种生物对人类是有害的,人们总想使它们越来越少。由此可见:种群研究的核心问题是种群数量的变化。要研究种群数量的变化,首先要了解种群的一些特征。这些特征主要包括种群密度、出生率和死亡率、年龄组成、性别比例等。(二)种群特征(1)概念:单位空间内(面积或体积中)个体的数量称为种群密度。 (个/m2、km2、m3)1、种群密度——描述生物种群数量的一种方法例如:在养鱼池中每立方米的水体内非洲鲫鱼的数量;

每平方千米田面积内黑线姬鼠的数量等。注意:不同于种群的大小(是指种群内个体数量的多少)2、年龄结构

(1)概念:一个地区或国家不同年龄人口的组成情况,就是人口的年龄结构。3.性别比=男性人数女性人数快速算一算本班同学的性别比!雌雄相当型:

雌多雄少型:

雌少雄多型:雌性和雄性个体数目大体相等。这种类型多见于高等动物。雌性个体显著多于雄性个体。这种类型常见于人工控制的种群及蜜蜂、象海豹等群体动物。雄性个体明显多于雌性个体。这种类型较为罕见。如家白蚁等营社会性生活的动物。①为什么人工控制的种群一般雌性多于雄性?人们为了获得蛋、奶等禽畜副产品而选择控制的效果使害虫不能完成正常交配,所以,可以通过破坏农作物害虫种群正常的性别,来达到防治害虫的目的。 不合理的性别比例会导致出生率下降进而引起种群密度下降。为了有利于人类生活,有时候会人为地控制生物的性别比。②试举一个既不造成环境污染,又能防治农业虫害的方法。请据图回答:

①图形的左右两边大致对称,表明男女人数基本平衡,出现这一现象的原因是什么?

②图中Ⅰ阶段表明当时我国人口发展的主要特点是什么?为什么?

③图中Ⅱ阶段表明当时我国人口发展的主要特点是什么?为什么?产生这一结果的主要原因是什么?生男生女可能性均为50%的自然生理原因 在图中Ⅰ所示年龄区间内,随着年龄的减小,直条越来越长,表明这一时期我国人口发展的主要特点是增长型的,因为出生率迅速增高,而在图中Ⅱ所示年龄区间内,直条越来越短,表明这一时期我国人口发展的主要特点是衰退型的,因为出生率在不断下降。其原因是我国的计划生育政策取得了实际的效果。4、出生率和死亡率

(1)概念:

出生率是指某时期内,一个生物种群中平均每千个个体中的新个体数

例如,某个和平鸟种群的出生率为7800‰,即每个雌鸟每年出生出7.8个雏鸟。拥有1000只麻雀的种群在一年内繁殖了180只幼雀,

这个生物种群在这一年内的出生率是多少?例如,在某个达氏盘羊种群中,每1000个活到6岁的个体,在6~7岁这一年龄间隔期的死亡率为69.9‰。死亡率是指某一年内,平均每千个个体中死亡的个体数出生率与死亡率的大小对种群数量有何影响?出生率>死亡率:种群中个体的数量增加

死亡率>出生率:种群中个体的数量减少不考虑迁入和迁出1.在种群的下列特征中,对种群数量变化起决定作用的因素是[ ]

A.种群密度 B.年龄组成

C.性别比例 D.出生率和死亡率 一个国家或地区的人口构成一个种群,该种群的个体数量是经常变动的。人口密度、年龄组成、性别比例,都会影响人口数量的变化。但是它们都是通过影响出生率而影响人口数量的变化的。例如,在人口种群内,老人口数量较多,分布均匀,处于生育期的人也比较多,男女比例接近1︰1,此时的出生率可能较高。但由于人为或自然因素而使其死亡率增加,那么此时种群数量并不一定随出生率的增加而增大。所以种群数量的变动是出生率、死亡率综合作用的结果。因此应选D。2.某种群中年轻的个体少,年老个体多,则种群密度将会[ ]

A.越来越大 B.相对稳定

C.越来越小 D.绝对不变

3.一位生物学家正在研究某一种鸟类的季节性迁徙行为,他研究的对象是[ ]

A.个体 B.种群

C.群落 D.生态系统种群个特征之间的关系迁入死亡率种群密度出生率性别比例年龄组成迁出预测变化方向影响数量变动决定大小决定大小生物群落指在一定生活环境中的所有生物种群的总和,简称群落。二.群落请你举一个群落的例子(1)一个区域内只有一个群落。植物动物上:鹰、松鼠等

中:大山雀、柳莺

下:鹿、野猪等分层现象,保证群落在单位空间内充分利用阳光等自然条件。(2)植物群落指生活在一定自然区域内所有植物的总和;植被指覆盖在地球表面的植物群落。(3)群落由多个种群组成。群落和种群的大小由区域性和人们观察和研究的需要而定。群落:在一定区域内所有生物个体的总和。1、一定的自然区域内(一个水池、一片草原或一片森林等一定范围内)

2、各种生物的总和(包括这个区域内的各种植物、动物和微生物)

3、群落有多个种群组成.有大有小,区域大小视观察和研究的需要而定4、在各种群落中占主导地位是什么?植物三.生物与环境的相互作用生物既受环境影响,也能适应环境,还能影响环境。生态因素生物因素非生物因素:阳光、温度、水、空气、矿物质等种内关系种间关系种内互助种内斗争互利共生、

寄生、

竞争、捕食1、非生物因素对生物的影响

读图:图中植物形态的变化主要是受了环境中哪个因素的影响?1、光照强度2、光照长度阳性植物阴性植物春季开花:

长日植物秋季开花:

短日植物2、光照长度昼行性动物夜行性动物动物繁殖,迁徙换羽、换毛1、光照强度——影响酶的活性影响动植物的分布和习性

影响生物的生长和发育

影响生物的新陈代谢非生物因素对生物的影响-温度大多数动物生活在-2~50℃左右的温度范围内 苹果、梨等果树不能在热带地区栽种,这是由于受到高温的限制。

“桔生淮南则为桔,桔生淮北则为枳”,柑桔不能在北方栽种,这是由于受到低温的限制。 温度与植物的分布有着密切的关系南柑,北梨,

冷─针叶林,热─阔叶林。 水分对生物的影响水是限制陆生生物分布的重要因素

影响生物体的结构、发育和习性特点,(3)、非生物因素对生物的影响-水举例:蚯蚓在土壤中活动,可以使土壤疏松,同时排出物还能增加土壤肥力。2 生物的生命活动也会以影响环境3、生物对环境适应(1)、适应的普遍性:

每一种生物都具有与其生活环境相适应的形态结构和生活方式。植物对环境的适应一般:植物的向光性特殊:仙人掌叶→刺减少水分散失茎→肥大、含叶绿素光合作用

储存水分动物对环境的适应结构组成上外形上许多动物在外形上都具有明显的适应环境的特点,有很多生动有趣的现象如: 保护色、警戒色、拟态猛兽(或猛禽)具有锐利的牙齿(或喙)和尖锐的爪鹿、羚羊、兔等动物具有发达的四肢豪猪、刺猬身上长满尖刺黄鼬在遇到敌害时能释放臭气捕食其他动物防御赶走敌害逃避敌害保护色:和环境颜色相仿

警戒色:用鲜艳的颜色警告别人..偶有毒

拟态:模仿周围的样子和颜色(也就是模仿叶子的样子一类的) (2) 、适应的相对性生物对环境的适应只是一定程度上的适应,并不是绝对的、完全的适应。种内关系种间关系:互利共生、寄生、

竞争、捕食种内互助种内斗争——生物对生物的影响生物因素在生物群落中的生物个体,都受到周围其他生物的影响,同时自己也成为影响其他生物的一个重要生态因素4 群落中生物间的关系:种内互助有利于取食,御敌、生存(1)、种内关系例如,许多蚂蚁一起向一个大型的昆虫进攻,并把它搬运到巢穴中去。一般:蚂蚁、蜜蜂等营群体生活的生物在群体生活中分工合作,互相帮助的现象最突出a、种内互助同种个体之间由于争夺食物、栖息空间、配偶等生活条件而发生斗争的情况(1)对失败的个体是有害的,甚至死亡。

(2)对于种的生存是有利的,使同种内生存下来的个体得到充分的生活条件,或后代优良些。例如,有些动物的雄性个体,在繁殖时期,往往为了争夺雌性个体而与同种的雄性个体进行斗争。 种内斗争的意义b、种内斗争a、互利共生 (2)、种间关系两种生物生活在一起,相互依赖、彼此有利,这种关系叫互利共生。简称共生特点:两者若分开,双方或其中一方就无法生存。例如:白蚁和它肠道中的多鞭毛虫的共生

地衣是藻类和菌类的结合体

豆科植物供给根瘤菌 豆科植物供给根瘤菌有机养料,根瘤菌将空气中的氮转变为含氮的养料,供豆科植物利用。 共生地衣是真菌和单细胞藻的共生体。真菌的菌丝长入单细胞藻内,两种生物结合为一体,二者在生理上互补,为对方提供所需要的物质,他们之间是一种相依为命的互惠互利的关系,失去一方,另一方则不能生存。 b、寄生一种生物寄居在另一种生物的体内或体表,从中吸取营养。特点 :一方获利,另一方受害典型例子:

各种寄生虫 :血吸虫、蛔虫、猪肉绦虫,虱和蚤,寄生在动物和人生上

菟丝子寄生在豆科等植物上,

病毒寄生在细菌内部菟丝子寄生在大豆上菟丝子的细齿就像是微形吸水器,把它所需的糖、水、矿物质等都从被它寄生的主人那里抽到自己体内。而它自己呢,没有叶子,根本不能自立谋生。c、种间竞争两种生物生活在一起,由于争夺资源(食物、养料、阳光、水分等)、空间等而发生斗争的现象,叫做竞争 ]特点:“你死我活”有人做过这样的实验:把大小两个种的草履虫分开培养,它们都能正常生长,可是把两者放在一起培养的时候,经过16天,其中的一种生长正常,另一种却全部死亡。 农田里的水稻和杂草(稗)

之间争夺阳光、养料和水分 生活在同一草原上的羚羊和马之间争夺食物 意义:适者生存,不适者被淘汰。 生活方式越相近

生物之间竞争越激烈诱因:食物等生存必须条件不充裕意义:适者生存,不适者被淘汰。螳螂捕蝉 d、捕食 一种生物以另一种生物为食的现象称为捕食。前者称为捕食者,后者称为被食者 捕食不只是动物之间,动物以植物为食,甚至植物以动物为食都属于是捕食。 种内关系种间关系:互利共生、寄生、

竞争、捕食种内互助种内斗争生物因素群落中生物间的关系:生物与环境是相互作用的统一体环境对生物的影响

生物对生物的影响

生物对环境的适应

生物对环境的影响生物能适应环境,又能影响环境,并且成为其它生物的环境因素.生物与环境的相互作用1、小麦灌浆时期,阴雨连绵的天气会造成小麦减产,其主要原因是:

A、水分多 B、气温低

C、气温高 D、日照少

2、“种豆南山下,草盛苗木稀”,这里草与豆之间的关系是:

A、寄生 B、共生

C、竞争 D、捕食3、海洋中的植物与高山上的植物均有分层分布的现象,造成这种现象的主要的生态因素依次是:

A、温度与光照 B、光照与温度

C、光照与湿度 D、温度与湿度

4、有一种牧草能产生某些化学物质,这种物质能够阻止取食这种牧草的鳞翅目昆虫分泌保幼激素,其结果是嗜食的幼虫迅速变为成虫,从而减少了对牧草的危害,这种现象在生物学上称为:

A、种内互助 B、种内斗争

C、生存斗争 D、共生 8、种内互助和种内斗争对于物种得生存:

A、都是有利的 B、前者是有利的,后者是有害的

C、都是有害的 D、前者是有害的,后者是有利的

9、下列属于种内互助的实例的一项是:

A、地衣中的真菌和蓝藻的互惠互利

B、狼聚集成群,围捕猎物

C、鲈鱼的成鱼以本物种的幼鱼为食

D、两只狼为食物而嘶咬

10、青霉在生长期间能分泌青霉素以抑制其他生物的生长,青霉和其他微生物之间的关系是:

A、捕食 B、竞争

C、共生 D、寄生 11、下列因素中,对提高家禽产蛋量影响最大的是:

A、水分 B、温度

C、日照长短 D、光照强度 此题考查非生物因素对生物的影响这一知识点。在分析影响生物的非生物因素时,应注意到各种因素有其基本的生态作用,但它们又共同起着综合作用。在解释自然现象时,应抓住起决定作用的一种因素。日照长短对动物的繁殖活动有影响,长日照可以促进家禽生殖腺的活动,提高产蛋量。 12、利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体,则该害虫的种群密度将:

A、明显增加 B、明显减少

C、先减后增 D、保持稳定 13、分析下列不同种生物之间的关系。

(1)蛇与鼠的关系是: [ ]

(2)猪肉绦虫与猪之间的关系是: [ ]

(3)根瘤菌与豆科植物之间的关系是: [ ]

(4)麦田中的小麦与杂草之间的关系是: [ ]

①竞争; ②捕食;

③寄生; ④互利共生。 14、下图所表示的物种A与物种B,随时间推移而发生的数量变化的关系是(?? )

A.寄生 B.共生 C.捕食 D.竞争

【解析】这是一道识图选择题,与此题相关的知识点是生物的种间关系。图中的曲线说明的是A物种与B物种在不同时期个体数量的变化。 15.下图中的3图分别表示两种生物种群随时间推移而发生的数量变化。那么,甲、乙、丙3图表示的关系依次是 (??? )

A.竞争、捕食、共生 B.共生、捕食、竞争

C.竞争、共生、捕食 D.捕食、竞争、共生 本题主要考查对生物种间关系的理解与区分以及分析坐标图的应用能力。共生是指两种生物共同生活在一起,相互依赖,彼此有利;如果彼此分开,则双方或一方不能独立生存。可见,共生的两种生物,随时间的推移,它们的个体数量应是同步变化的,即一种数量上升,另一种生物的数量也会随之上升;反之亦然。而乙图中两种生物的种类和数量的关系是此消彼长,相互间具有调节和抑制作用,以维持两个种群数目的相对稳定,此为捕食关系,丙图中两种生物则为竞争关系,如大小两种草履虫之间的关系。注意不要错误地把丙图中的两种生物的关系认为是种内斗争的关系。丙图曲线一开始变化有相似性,说明生活环境相似。但一段时间后其中一种的数量越来越少,另一种数量则有增加趋势,说明由于争夺资源、空间等而发生斗争,其中一种因竞争失败而数量锐减,甚至死亡,但另一种生物仍能正常生活。