生物和非生物[上学期]

图片预览

文档简介

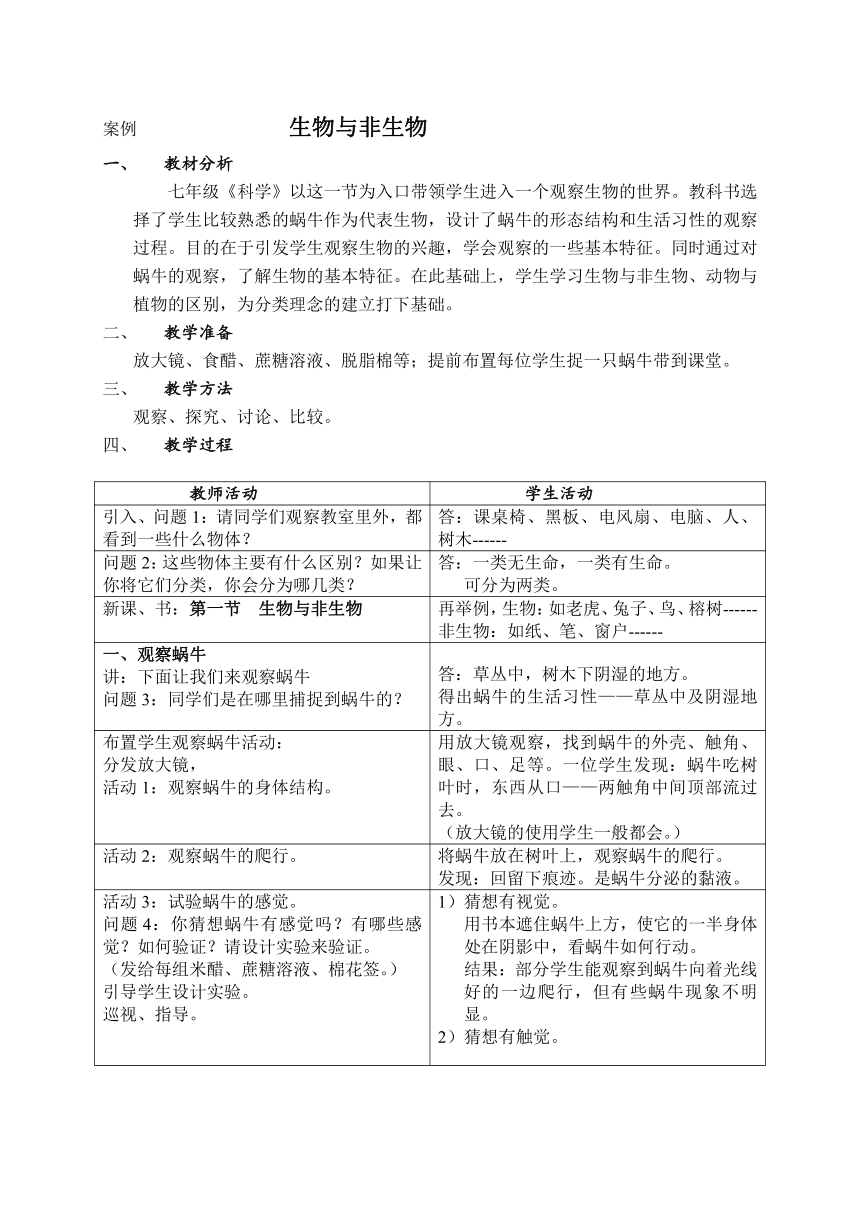

案例 生物与非生物

1、 教材分析

七年级《科学》以这一节为入口带领学生进入一个观察生物的世界。教科书选择了学生比较熟悉的蜗牛作为代表生物,设计了蜗牛的形态结构和生活习性的观察过程。目的在于引发学生观察生物的兴趣,学会观察的一些基本特征。同时通过对蜗牛的观察,了解生物的基本特征。在此基础上,学生学习生物与非生物、动物与植物的区别,为分类理念的建立打下基础。

2、 教学准备

放大镜、食醋、蔗糖溶液、脱脂棉等;提前布置每位学生捉一只蜗牛带到课堂。

3、 教学方法

观察、探究、讨论、比较。

4、 教学过程

教师活动 学生活动

引入、问题1:请同学们观察教室里外,都看到一些什么物体? 答:课桌椅、黑板、电风扇、电脑、人、树木------

问题2:这些物体主要有什么区别?如果让你将它们分类,你会分为哪几类? 答:一类无生命,一类有生命。 可分为两类。

新课、书:第一节 生物与非生物 再举例,生物:如老虎、兔子、鸟、榕树------非生物:如纸、笔、窗户------

一、观察蜗牛讲:下面让我们来观察蜗牛问题3:同学们是在哪里捕捉到蜗牛的? 答:草丛中,树木下阴湿的地方。得出蜗牛的生活习性——草丛中及阴湿地方。

布置学生观察蜗牛活动:分发放大镜,活动1:观察蜗牛的身体结构。 用放大镜观察,找到蜗牛的外壳、触角、眼、口、足等。一位学生发现:蜗牛吃树叶时,东西从口——两触角中间顶部流过去。(放大镜的使用学生一般都会。)

活动2:观察蜗牛的爬行。 将蜗牛放在树叶上,观察蜗牛的爬行。发现:回留下痕迹。是蜗牛分泌的黏液。

活动3:试验蜗牛的感觉。问题4:你猜想蜗牛有感觉吗?有哪些感觉?如何验证?请设计实验来验证。(发给每组米醋、蔗糖溶液、棉花签。)引导学生设计实验。巡视、指导。对学生汇报的结果进行讨论,评价。 猜想有视觉。用书本遮住蜗牛上方,使它的一半身体处在阴影中,看蜗牛如何行动。结果:部分学生能观察到蜗牛向着光线好的一边爬行,但有些蜗牛现象不明显。猜想有触觉。用笔头触蜗牛的触角、足、和壳等部位。看蜗牛的反应。结果:蜗牛会躲避。触角最明显。猜想有嗅觉、味觉用棉花蘸一点米醋,放在蜗牛前面3厘米处,看蜗牛的反应。结果:发现蜗牛转向爬行,会躲避。在蜗牛前方的纸上滴几滴蔗糖溶液,看蜗牛的反应。结果:蜗牛会向前爬,有些学生观察到蜗牛会用口舔。猜想有听觉离正在爬行的蜗牛前方0.5米处,用里鼓掌,看蜗牛的反应。结果:蜗牛没反应。(部分学生能设计以上类似实验来验证,多数学生是参照书本来实验。)得出结论:蜗牛有视觉、触觉、嗅觉、味觉,没有听觉。

问题5 (引导学生在观察基础上小结、思考)蜗牛的形态特征?各部分结构有何作用?蜗牛为何要四处爬行?蜗牛有哪些感觉?可见,一旦外界的刺激被蜗牛所察觉,蜗牛是否会作出相应的反应?这有什么意义?蜗牛是益虫,还是害虫?为什么?课后,你对你的蜗牛要如何处理? 答:有外壳、触角、眼、口、足等。爬行可寻找食物、交配繁殖后代。蜗牛有视觉、触觉、嗅觉、味觉,可帮助蜗牛寻找食物、躲避敌人等。是害虫,因为它吃农作物的茎、叶。课后,应放会大自然。一生答:利于生态平衡。

二、生物与非生物问题6:用笔尖触碰蜗牛和课桌,有何不同? 答:蜗牛有反应,桌子没有。

问题7:蜗牛是生物,会对刺激作出反应,桌子是非生物,不会对刺激作出反应。为什么生物会对刺激作出反应? 答:生物有感觉。

布置学生看书P32图和P33表格,对生物和非生物的区别进行讨论。 讨论,答案有:生物能对刺激作出反应,能长大,能呼吸,能进行新陈代谢,非生物不能。(一位学生能回答出生物能进行新陈代谢,由细胞构成。)

三、动物和植物讲:请你就动物和植物各举几例,并说说你区分动物和植物的理由。 举例讨论动、植物的区别。答案有:是否需要吃东西、是否进行光合作用------

10、请学生小结本节课获得的知识。 答:1)知道蜗牛的形态结构,有哪些感觉等。2)知道物体可分为生物与非生物及两者的区别。3)知道动物和植物有何区别。

5、 课后感受

1、 学生捕捉蜗牛的热情高涨,出乎意料,很多学生都捉了满满一小瓶。对于自己捕捉的蜗牛,学生观察起来也特别感兴趣。多数学生观察仔细,能得出正确的观察结论。个别学生能对他人的观察结论提出质疑,应予以提倡,并帮他分析原因。一组学生观察到蜗牛摄食的情况,不拘泥于老师要求的观察范围,难能可贵。

2、 在讨论生物与非生物,动物与植物的区别时,一位学生提出生物能进行新陈代谢,有细胞构成,出乎本人意料。可见,个别学生的课外知识面是比较广的。同时也说明一个班不同学生的原有知识水平差异很大。科学素养的培养,除了《科学》课程的学习是一个主要途径外,课外相关知识多渠道的摄取也不可少。

3、 通过本节课的教学,本人体会到,新课程的的编排与老课程的不同之一是,在学生的认知领域,比较注重学生“习得”,如本节课设计了观察蜗牛这一活动,使学生在观察活动中不仅培养了观察能力,也轻松“习得”新知识,而不是由教师传授,“学得”新知识。因此,教师在课堂上扮演的角色是“组织者”、“引导者”,而不是“传授者”、“灌输者”。

1、 教材分析

七年级《科学》以这一节为入口带领学生进入一个观察生物的世界。教科书选择了学生比较熟悉的蜗牛作为代表生物,设计了蜗牛的形态结构和生活习性的观察过程。目的在于引发学生观察生物的兴趣,学会观察的一些基本特征。同时通过对蜗牛的观察,了解生物的基本特征。在此基础上,学生学习生物与非生物、动物与植物的区别,为分类理念的建立打下基础。

2、 教学准备

放大镜、食醋、蔗糖溶液、脱脂棉等;提前布置每位学生捉一只蜗牛带到课堂。

3、 教学方法

观察、探究、讨论、比较。

4、 教学过程

教师活动 学生活动

引入、问题1:请同学们观察教室里外,都看到一些什么物体? 答:课桌椅、黑板、电风扇、电脑、人、树木------

问题2:这些物体主要有什么区别?如果让你将它们分类,你会分为哪几类? 答:一类无生命,一类有生命。 可分为两类。

新课、书:第一节 生物与非生物 再举例,生物:如老虎、兔子、鸟、榕树------非生物:如纸、笔、窗户------

一、观察蜗牛讲:下面让我们来观察蜗牛问题3:同学们是在哪里捕捉到蜗牛的? 答:草丛中,树木下阴湿的地方。得出蜗牛的生活习性——草丛中及阴湿地方。

布置学生观察蜗牛活动:分发放大镜,活动1:观察蜗牛的身体结构。 用放大镜观察,找到蜗牛的外壳、触角、眼、口、足等。一位学生发现:蜗牛吃树叶时,东西从口——两触角中间顶部流过去。(放大镜的使用学生一般都会。)

活动2:观察蜗牛的爬行。 将蜗牛放在树叶上,观察蜗牛的爬行。发现:回留下痕迹。是蜗牛分泌的黏液。

活动3:试验蜗牛的感觉。问题4:你猜想蜗牛有感觉吗?有哪些感觉?如何验证?请设计实验来验证。(发给每组米醋、蔗糖溶液、棉花签。)引导学生设计实验。巡视、指导。对学生汇报的结果进行讨论,评价。 猜想有视觉。用书本遮住蜗牛上方,使它的一半身体处在阴影中,看蜗牛如何行动。结果:部分学生能观察到蜗牛向着光线好的一边爬行,但有些蜗牛现象不明显。猜想有触觉。用笔头触蜗牛的触角、足、和壳等部位。看蜗牛的反应。结果:蜗牛会躲避。触角最明显。猜想有嗅觉、味觉用棉花蘸一点米醋,放在蜗牛前面3厘米处,看蜗牛的反应。结果:发现蜗牛转向爬行,会躲避。在蜗牛前方的纸上滴几滴蔗糖溶液,看蜗牛的反应。结果:蜗牛会向前爬,有些学生观察到蜗牛会用口舔。猜想有听觉离正在爬行的蜗牛前方0.5米处,用里鼓掌,看蜗牛的反应。结果:蜗牛没反应。(部分学生能设计以上类似实验来验证,多数学生是参照书本来实验。)得出结论:蜗牛有视觉、触觉、嗅觉、味觉,没有听觉。

问题5 (引导学生在观察基础上小结、思考)蜗牛的形态特征?各部分结构有何作用?蜗牛为何要四处爬行?蜗牛有哪些感觉?可见,一旦外界的刺激被蜗牛所察觉,蜗牛是否会作出相应的反应?这有什么意义?蜗牛是益虫,还是害虫?为什么?课后,你对你的蜗牛要如何处理? 答:有外壳、触角、眼、口、足等。爬行可寻找食物、交配繁殖后代。蜗牛有视觉、触觉、嗅觉、味觉,可帮助蜗牛寻找食物、躲避敌人等。是害虫,因为它吃农作物的茎、叶。课后,应放会大自然。一生答:利于生态平衡。

二、生物与非生物问题6:用笔尖触碰蜗牛和课桌,有何不同? 答:蜗牛有反应,桌子没有。

问题7:蜗牛是生物,会对刺激作出反应,桌子是非生物,不会对刺激作出反应。为什么生物会对刺激作出反应? 答:生物有感觉。

布置学生看书P32图和P33表格,对生物和非生物的区别进行讨论。 讨论,答案有:生物能对刺激作出反应,能长大,能呼吸,能进行新陈代谢,非生物不能。(一位学生能回答出生物能进行新陈代谢,由细胞构成。)

三、动物和植物讲:请你就动物和植物各举几例,并说说你区分动物和植物的理由。 举例讨论动、植物的区别。答案有:是否需要吃东西、是否进行光合作用------

10、请学生小结本节课获得的知识。 答:1)知道蜗牛的形态结构,有哪些感觉等。2)知道物体可分为生物与非生物及两者的区别。3)知道动物和植物有何区别。

5、 课后感受

1、 学生捕捉蜗牛的热情高涨,出乎意料,很多学生都捉了满满一小瓶。对于自己捕捉的蜗牛,学生观察起来也特别感兴趣。多数学生观察仔细,能得出正确的观察结论。个别学生能对他人的观察结论提出质疑,应予以提倡,并帮他分析原因。一组学生观察到蜗牛摄食的情况,不拘泥于老师要求的观察范围,难能可贵。

2、 在讨论生物与非生物,动物与植物的区别时,一位学生提出生物能进行新陈代谢,有细胞构成,出乎本人意料。可见,个别学生的课外知识面是比较广的。同时也说明一个班不同学生的原有知识水平差异很大。科学素养的培养,除了《科学》课程的学习是一个主要途径外,课外相关知识多渠道的摄取也不可少。

3、 通过本节课的教学,本人体会到,新课程的的编排与老课程的不同之一是,在学生的认知领域,比较注重学生“习得”,如本节课设计了观察蜗牛这一活动,使学生在观察活动中不仅培养了观察能力,也轻松“习得”新知识,而不是由教师传授,“学得”新知识。因此,教师在课堂上扮演的角色是“组织者”、“引导者”,而不是“传授者”、“灌输者”。

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化