人教版八年级下第四单元到民间采风去课件(80张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级下第四单元到民间采风去课件(80张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-01-15 10:12:38 | ||

图片预览

文档简介

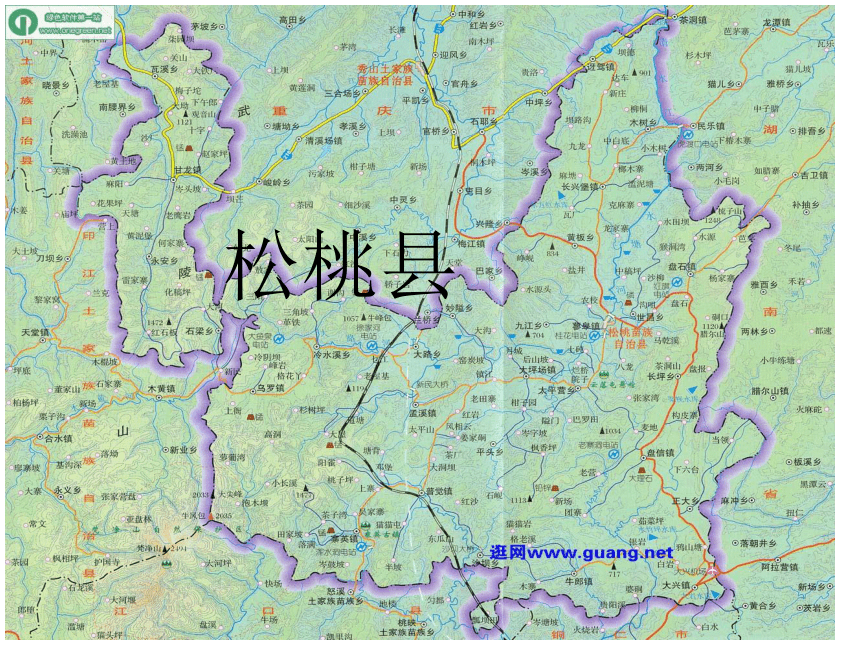

课件80张PPT。唯有此花开不败一年常占四时春到民间采风去学而时习之松桃--月季松桃_栀子花一、家乡素描俗话说:“一方水土养一方人。”你的家乡在地理环境、历史文化、风土人情方面有什么特色? 你的家乡历史上曾经出现过哪些有影响的人物?

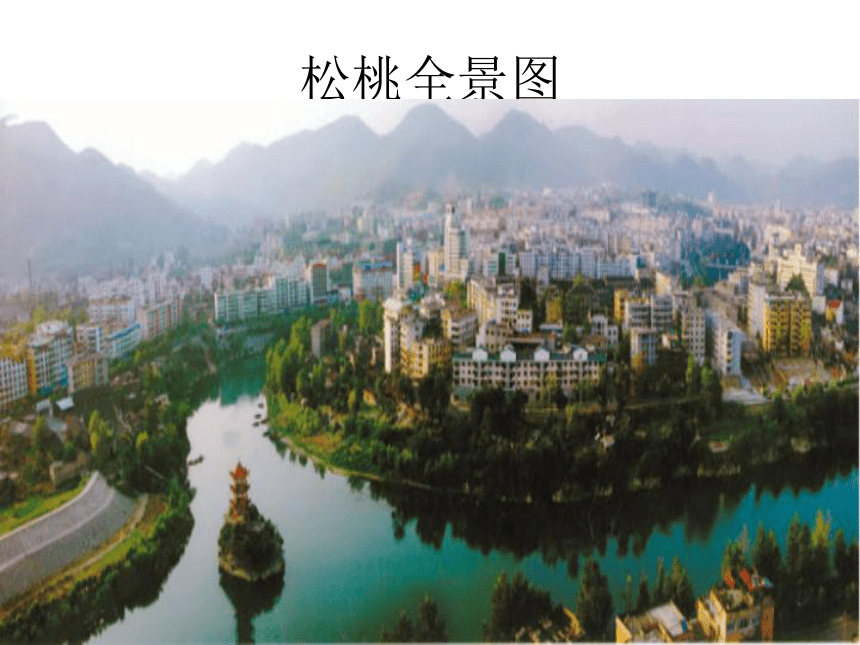

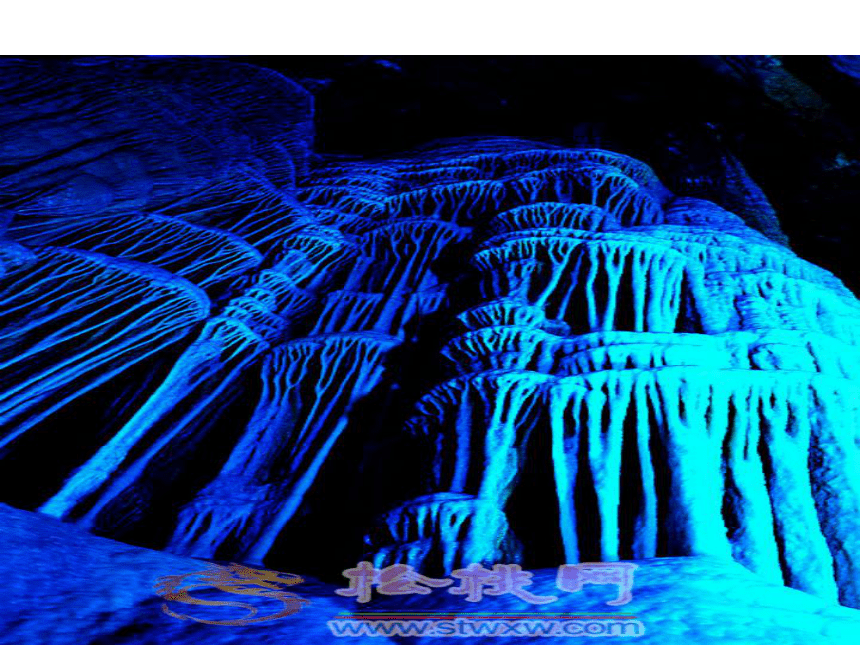

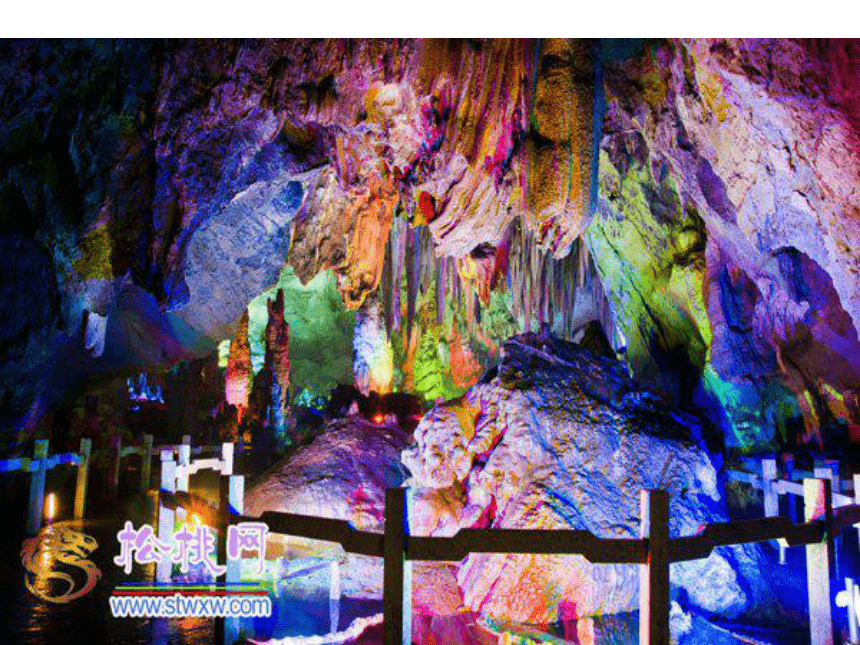

你能从以上几个方面向班上同学介绍一下你的家乡吗中华人民共和国松桃县松桃全景松桃全景图仙女瀑布潜龙洞潜龙洞桃花源风光芭茅冰瀑梵净山自然风光古城苗疆王城苗王湖响水云海马槽河风光潜龙洞二、认识方言:请问我国七大方言是那些? 1、北方方言(北方话)——北京话为标准语

2、吴方言(江浙话)——苏州话为标准语,

以上海话为其代表

3、闽方言(福建话)——厦门话为标准语

4、湘方言(湖南话)——长沙话为标准语

5、赣方言(江西话)——南昌话为标准语

6、客家方言(客家话)——梅县话为标准语

7、粤方言(广东话)——广州话为标准。认识方言三、乡土发现1信仰与禁忌

松桃是苗族县,苗族禁忌过年吃年饭不能喝汤,吃年饭要关门崇尚红色 重视寿衣 ,在外面死去的人不能进堂屋小孩子过生日时不能喝粥。 结婚讨拦路红包,结婚当天公婆不与新娘见面,晚上男女双方亲人对山歌衣服忌穿在身上缝补:“身上连,万人嫌”。2人不同吃1个梨 信仰与禁忌正月不剃头 ,正月初一不扫地松桃历史名人 杨? ? 芳 石柳邓 戴大醇 吴勉安

吴俊仁 吴 ? 达 戴人俊

杨汉增 ? 贺增龄 罗启疆 滕久荣

李光庭 ? 龙世昌 欧百川 吴向必 家宴菜酸汤鱼 酸汤豆腐 苗族服饰苗族服饰苗族服饰苗族蜡染苗族蜡染苗族舞蹈四面鼓舞 花鼓舞 八人秋 节庆活动1过春社(汉称为二月二放社)。

2牛王节(汉称四月八日)、男女社交会、佛生日。

3降龙节(汉称为六月六、六月场) 4灶神节(祭灶神)四、节日探源中国传统七大节日,你知道吗?能给同学们介绍一下吗春节、元宵节、

清明节、端午节、

七夕节、中秋节、重阳节 春节:风俗习惯:春节,我国城乡张灯结彩,常举行一系列喜庆活动,如放鞭炮、贴春联、贴年画、舞龙、舞狮、蒸年糕等。饮食上更是丰富多彩。年初一早晨人们相见,总要以“过年好”“恭贺新禧”、“祝君如意”等来互相祝福。尤其手机短信更成了互拜新年的重要形式。而初二更是被天津人称为“姑爷节”节日探源春 它起源于原始社会的“腊祭”。人们经过一年辛勤劳动,在岁尾年初之际,用农猎收获物来祭祀众神和祖先,以感谢大自然的恩赐,逐渐形成了庆祝岁首的风俗。春节的命名始于1913年。当时任内务总长的朱启钤先生向袁世凯提出一个《定四时节假呈》,“拟请定阴历元旦为春节。凡我国民,均得休息,在公人员,亦准给假一日。”这一制度一直沿用下来。春节的起源:节日探源元 日 王安石

爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,

总把新桃换旧符。 元宵节习俗有:赏花灯,猜灯谜,吃元宵,花会、踩高跷,舞狮子等。元宵节:

(农历 ) 正月十五 节日探源元宵节元宵节的由来 汉高祖刘邦死后,大权渐渐落在吕后手中。吕后病死后,诸吕惶惶不安害怕遭到伤害和排挤。于是,在上将军吕禄家中秘密集合,共谋作乱之事,以便彻底夺取刘氏江山。

平乱之后,众臣拥立刘邦的第二个儿子刘恒登基,称汉文帝.文帝深感太平盛世来之不易,便把平息“诸吕之乱”的正月十五,定为与民同乐日,京城里家家张灯结彩,以示庆祝。从此,正月十五便成了一个普天同庆的民间节日——“闹元宵”。节日探源正月十五夜

唐·苏道味

火树银花合,星桥铁锁开。

暗尘随马去,明月逐人来。

游妓皆秾李,行歌尽落梅。

金吾不禁夜,玉漏莫相催。十五夜观灯

唐·卢照邻

锦里开芳宴,兰红艳早年。

缛彩遥分地,繁光远缀天。

接汉疑星落,依楼似月悬。

别有千金笑,来映九枝前。 生查子·元夕

宋·欧阳修

去年元夜时,花市灯如昼。

月上柳梢头,人约黄昏后。

今年元夜时,月与灯依旧。

不见去年人,泪湿春衫袖。青玉案·元夕

宋·辛弃疾

东风夜放花千树。更吹落,星如雨。宝马雕车香满路,凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。 蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。四月5日左右。清明节:节日探源风俗习惯:扫墓拜祭祖先 相传春秋时,帮助晋文公复国的大臣介子推功成身退,隐居绵山。为迫使他出山做官,晋文公于清明前夕焚山烧林,不料介子推宁愿抱树焚身,也不愿从命。文公伤心之至,决定把绵山封给他,称为"介山",还规定每到介子推被烧那天,禁火3天,不吃烟火食。从此,清明前夕便有了"寒食节",寒食活动一直延续到清明日。清明节起源:节日探源

唐代诗人 杜牧

清明时节雨纷纷,

路上行人欲断魂。

借问酒家何处有?

牧童遥指杏花村。

清明寒食 韩翃春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入王侯家。

【理解】:春城长安处处都有柳絮扬花飞舞,寒食节里春风吹拂着宫苑的柳树。天黑时汉宫内传出朝廷赐的烛火,王侯家里弥漫着蜡烛燃烧的烟雾。破阵子 晏殊

燕子来时新社,梨花落后清明。池上碧苔三四点,叶底黄鹂一两声,日长飞絮轻。

巧笑东邻女伴,采桑径里逢迎。疑怪昨宵春梦好,元是今朝斗草赢,笑从双脸生。端午节:(农历五月初五) 民俗:吃粽子,在五月五日煮糯米饭或蒸粽糕投入江中,以祭祀屈原,为恐鱼吃掉,故用竹筒盛装糯米饭掷下,以后渐用粽叶包米代替竹筒。节日探源挂香袋吃粽子插菖蒲节日探源

公元前278年,秦军攻破楚国京都。屈原眼看自己的祖国被侵略,心如刀割,但是始终不忍舍弃自己的祖国,于五月五日,在写下了绝笔作《怀沙》之后,抱石投汨罗江身死,江上的渔夫和岸上的百姓,听说屈原大夫投江自尽,都纷纷来到江上,奋力打捞屈原的尸体,并拿来了粽子、鸡蛋投入江中,还把雄黄酒倒入江中,以便药昏蛟龙水兽,使屈原大夫尸体免遭伤害。从此,每年五月初五屈原投江殉难日,楚国人民都到江上划龙舟,投粽子,以此来纪念伟大的爱国诗人,端午节的风俗就这样流传下来。

(战国时期,屈原为楚国忧愤跳江而亡,楚人为纪念屈原之死,把这一天作为节日)端午节起源农历:七月初七

节日来源:

牛郎织女

鹊桥相会节日探源 织女是王母娘娘的第七个女儿(又叫七仙女),她私自下凡,与父母早逝的牛郎成亲。在婚后,牛郎织女男耕女织,相亲相爱,生活得十分幸福美满。后来,织女和牛郎成亲的事被天庭的玉帝和王母娘娘知道后,他们勃然大怒,并命令天神下界抓回织女。牛郎急忙追去。眼看就要追上,王母娘娘心中一急,拔下头上的金簪向银河一划,昔日清浅的银河一霎间变得浊浪滔天,牛郎再也过不去了。从此,牛郎织女只能泪眼盈盈,隔河相望,玉皇大帝和王母娘娘也拗不过他们之间的真挚情感,准许他们每年七月七日相会一次,相传,每逢七月初七,人间的喜鹊就要飞上天去,在银河为牛郎织女搭鹊桥相会。此外,七夕夜深人静之时,人们还能在葡萄架或其他的瓜果架下听到牛郎织女在天上的脉脉情话。牛郎与织女七夕时间:农历七月初七

一说:相传,天河东岸的织女嫁给河西的牛郎后,云锦织作稍慢,天帝大怒,将织女逐回,只许两人每年农历七月初七夜晚在鹊鸟搭成的桥上相会。

或说:天上的织女嫁给了地上的牛郎,王母娘娘将织女抓回天庭,只许两人一年一度鹊桥相会。

每年 七月初七晚上,妇女们趁织女与牛郎团圆之际,摆设香案,穿针引线,向她乞求织布绣花的技巧。在葡萄架下,静听牛郎织女的谈话,也是七月七的一大趣事。秋夕 杜牧银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

天阶夜色凉如水,坐看牵牛织女星。

【理解】在一个秋天的夜晚,蜡烛发出白色的冷光给画屏增添了几分凉意,一个孤单的宫女正拿着丝绸做的小团扇扑打着飞来飞去的萤火虫。夜深人静寒气袭人,皇宫的石阶更是冷冰冰的,可是那个宫女依旧坐在皇宫的石阶上仰望着牛郎织女星沉思。

古诗十九首之一 (汉)佚名 迢迢牵牛星,皎皎河汉女。 纤纤擢素手,札札弄机杼。 终日不成章,泣涕零如雨。 河汉清且浅,相去复几许。 盈盈一水间,脉脉不得语。 鹊桥仙 (宋)秦观 纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗渡。 金风玉露一相逢,便胜却人间无数。 柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路! 两情若是长久时,又岂在朝朝暮暮! 中秋节又称团圆节。农历八月在秋季

之中,八月十五又在八月之中,

故称中秋节。

秋高气爽,明月当空,故有赏月

与祭月之俗。圆月带来的团圆的

联想,使中秋节更加深入人心。唐代将嫦娥奔月与中秋赏月联系起来后,更富浪漫色彩。

中秋节中秋传说之一——嫦娥奔月

朱元璋与月饼起义 吃月饼

赏月农历---八月十五节日探源中秋起源:嫦娥奔月相传,远古时候有一年,天上出现了十个太阳,直烤得大地冒烟,海水枯干,老百姓眼看无法再生活去。这件事惊动了一个名叫后羿的英雄,他登上昆仑山顶,运足神力,拉开神弓,一气射下九个多余的太阳。不久,后羿娶了个美丽善良的 妻子,名叫嫦娥。一天,后羿到昆仑山访友求道,巧遇由此经过的王母娘娘,便向王母求得一包不死药。据说,服下此药,能即刻升天成仙。然而,后羿舍不得撇下妻子,只好暂时把不死药交给嫦娥珍藏。嫦娥将药藏进梳妆台的百宝匣里,不料被蓬蒙看到了。待后羿率众人外出狩猎走后不久,蓬蒙手持宝剑闯入内宅后院,威逼嫦娥交出不死药。危急之时她当机立断,转身打开百宝匣,拿出不死药一口吞了下去。嫦娥吞下药,身子立时飘离地面、冲出窗口,向天上飞去。由于嫦娥牵挂着丈夫,便飞落到离人间最近的月亮上成了仙。悲痛欲绝的后羿,仰望着夜空呼唤爱妻的名字。这时他惊奇地发现,今天的月亮格外皎洁明亮,而且有个晃动的身影酷似嫦娥。后羿急忙派人到嫦娥喜爱的后花园里,摆上香案,放上她平时最爱吃的蜜食鲜果,遥祭在月宫里眷恋着自己的嫦娥。百姓们闻知嫦娥奔月成仙的消息后,纷纷在月下摆设香案,向善良的嫦娥祈求吉祥平安。从此,中秋节拜月的风俗在民间传开了。

抬头仰望明月,可见当中有些黑影,在我国便传说这就是吴刚在伐桂。唐代,演绎出吴刚砍桂的神话,传说月中桂树高达五百丈,这株桂树不仅高大,而且有一种神奇的自愈功能。有一位西河人姓吴名刚,本为樵夫,醉心于仙道,但始终不肯专心学习,因此天帝震怒,把他居留在月宫,令他在月宫伐桂树,并说:“如果你砍倒桂树,就可获仙术。”但吴刚每砍一斧,斧起而树创伤就马上愈合,日复一日,吴刚伐桂的愿望仍未达成,因此吴刚在月宫常年伐桂,始终砍不倒这棵树。而他也不断的砍下去 。 传说:吴刚伐桂中 秋 节吃月饼 、 赏月节日探源水调歌头 苏轼 丙辰中秋,欢饮达旦,大醉作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。 八月十五夜月

杜甫

满月飞明镜,归心折大刀。

转蓬行地远,攀桂仰天高。

水路疑霜雪,林栖见羽毛。

此时瞻白兔,直欲数秋毫。

十五夜望月

王建

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家!民俗习惯:

重阳节秋高气爽,风

清月洁,故有出游登高、

赏菊赋诗、插茱萸、饮菊

花酒、吃重阳糕等习俗。农历:九月初九节日探源民俗习惯:

重阳节有出游登高、

赏菊、插茱萸、放风筝、

饮菊花酒、吃重阳糕等

习俗。 东汉时期,汝河有个瘟魔,只要它一出现,家家就有人病倒,天天有人丧命,这一带的百姓受尽了瘟的蹂躏。一场瘟疫夺走了恒景的父母,恒景辞别了妻子和乡亲,决心访仙学艺,为民除掉瘟魔。有位仙长收留了恒景,除教他降妖剑术外,又赠他一把降妖剑。重阳节的由来节日探源 恒景回到家乡,到了初九的早晨,他按仙长的叮嘱把乡亲们领到了附近的山上,然后发给每人一片茱萸叶,一盅菊花酒。中午时分,瘟魔冲出汝河,刚扑到山下,突然吹来阵阵茱萸奇香和菊花酒气。瘟魔戛然止步,脸色突变,恒景手持降妖剑追下山来,刺死瘟魔。

从此九月初九登高避疫的风俗年复一年地传下来。节日探源重阳节

《易经》将“九”定为阳数,两九相重,故农历九月初九为“重阳”。

我国政府于1988年定重阳节为敬老节,每年九月初九,全国开展敬老活动,关心老人生活,请老人参加庆祝会,观看文娱演出等。别让老人寂寞九月九日忆山东兄弟

唐·王维

独在异乡为异客,

每逢佳节倍思亲。

遥望兄弟登高处,

遍插茱萸少一人。节日探源醉花阴 李清照

薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。 东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。采桑子 重阳 毛泽东 人生易老天难老,岁岁重阳, 今又重阳,战地黄花分外香。 一年一度秋风劲,不似春光, 胜似春光,寥廓江天万里霜。 腊八节 农历十二月初八 这天有吃腊八粥的习俗。腊八粥是用各种米豆、小料煮成的粥,在自己食用之外还要供奉于佛像前。有的人家还在这天把大蒜浸入醋里,称为“腊八醋”,春节吃饺子时食用。 节日探源彝族风情

彝族地区素有“火之故乡”的美誉,彝族人民能歌善舞,秉持着先人千百年传承下来的音乐舞蹈传统和口头艺术,在火把节习俗形成的歌调、传说乃至史诗表演等也当属“人类口头及非物质文化遗产”中的一宗重要传承。

火把节的起源与 发展走向火把节在凉山彝语中称为“都则”即“祭火”的意思。火把节的原生形态,简而言之就是古老的火崇拜。在今天的山地社会,我们依然能够从种种民俗事象的考察中发见到这个节日“祭火”的信仰观念与文化内核。火把节的起源藏族节庆

观花节: 藏语叫“若木鸟”,是观山的意思,每年的农历六月十八举行,一般是以各村寨为主,一起下帐房游耍,每次的活动,少则三四天,多则十来天。过观花节期间,人们向前来参加游玩的客人敬献哈达,并热情地迎进帐房,盛情款待。到了夜晚,男女老少手拉手,在舞队首领手中的串铃伴奏下,围着篝火,踏着优美的舞步,唱着民歌、载歌载舞,以至通宵达旦。 藏族的礼仪 赠送哈达是较为常见的一种礼节,“哈达”之意是:“神的光辉、萦绕的祥云,神灵的化身,它表示与神同在,幸福无边,吉祥如意”。 向对方馈赠哈达时,必须由双手捧献,接方也必须用双手领受。切忌用一只手相送或受礼。不论年龄与职位,一般是在较重要或特殊的交往中互赠哈达,常见是下辈敬献给师长,而师长不回赠;德高望重的活怫或师长,受礼后,又把哈达回赠给献者,这时上身要向前倾.能使回赠的哈达,用双手举过头挂在脖子上,以表示感谢。所领受的哈达,人们都要珍藏起来,或挂在屋内较高、洁静的地方。 热闹的泼水节傣族风情泼水节是傣族最富民族特色的节日。泼水节是傣历的新年,节期在六月六日至七月六日之间,相当于公历4月。泼水节这一天人们要拜佛,姑娘们用漂着鲜花的清水为佛洗尘,然后彼此泼水嬉戏,相互祝愿。起初用手和碗泼水,后来便用盆和桶,边泼边歌,越泼越激烈,鼓声、锣声、泼水声、欢呼声响成一片。泼水节期间,还要举行赛龙船、放高升、放飞灯等传 统娱乐活动和各种歌舞晚会。总角:古代儿童把头发扎成像一对牛角般的 小髻,称总角。后人因用“总角”代指童年。 垂髫:也指童年。古代儿童未成年时不戴帽 子,头发下垂。后因以“垂髫”指童年。 及笄jī:笄是古代妇女用来固定盘发的簪zān 子。及笄指女子至15岁时,把头发 簪起表 示已成年。 豆蔻kòu:指十三四岁的少女。 弱冠:男子20岁。古代男子20岁行成年礼束 发 戴冠,表示已成年。语言与风俗五、思考讨论 有不少人,一方面在衣食住行等方面追求“洋气”“时尚”,另一方面却到云南、西藏、贵州等边远地区去旅游、考察,表现出对当地少数民族的生活环境、生活方式的极大兴趣。

你怎么看待这种现象?试展开讨论。再 见 再 见

你能从以上几个方面向班上同学介绍一下你的家乡吗中华人民共和国松桃县松桃全景松桃全景图仙女瀑布潜龙洞潜龙洞桃花源风光芭茅冰瀑梵净山自然风光古城苗疆王城苗王湖响水云海马槽河风光潜龙洞二、认识方言:请问我国七大方言是那些? 1、北方方言(北方话)——北京话为标准语

2、吴方言(江浙话)——苏州话为标准语,

以上海话为其代表

3、闽方言(福建话)——厦门话为标准语

4、湘方言(湖南话)——长沙话为标准语

5、赣方言(江西话)——南昌话为标准语

6、客家方言(客家话)——梅县话为标准语

7、粤方言(广东话)——广州话为标准。认识方言三、乡土发现1信仰与禁忌

松桃是苗族县,苗族禁忌过年吃年饭不能喝汤,吃年饭要关门崇尚红色 重视寿衣 ,在外面死去的人不能进堂屋小孩子过生日时不能喝粥。 结婚讨拦路红包,结婚当天公婆不与新娘见面,晚上男女双方亲人对山歌衣服忌穿在身上缝补:“身上连,万人嫌”。2人不同吃1个梨 信仰与禁忌正月不剃头 ,正月初一不扫地松桃历史名人 杨? ? 芳 石柳邓 戴大醇 吴勉安

吴俊仁 吴 ? 达 戴人俊

杨汉增 ? 贺增龄 罗启疆 滕久荣

李光庭 ? 龙世昌 欧百川 吴向必 家宴菜酸汤鱼 酸汤豆腐 苗族服饰苗族服饰苗族服饰苗族蜡染苗族蜡染苗族舞蹈四面鼓舞 花鼓舞 八人秋 节庆活动1过春社(汉称为二月二放社)。

2牛王节(汉称四月八日)、男女社交会、佛生日。

3降龙节(汉称为六月六、六月场) 4灶神节(祭灶神)四、节日探源中国传统七大节日,你知道吗?能给同学们介绍一下吗春节、元宵节、

清明节、端午节、

七夕节、中秋节、重阳节 春节:风俗习惯:春节,我国城乡张灯结彩,常举行一系列喜庆活动,如放鞭炮、贴春联、贴年画、舞龙、舞狮、蒸年糕等。饮食上更是丰富多彩。年初一早晨人们相见,总要以“过年好”“恭贺新禧”、“祝君如意”等来互相祝福。尤其手机短信更成了互拜新年的重要形式。而初二更是被天津人称为“姑爷节”节日探源春 它起源于原始社会的“腊祭”。人们经过一年辛勤劳动,在岁尾年初之际,用农猎收获物来祭祀众神和祖先,以感谢大自然的恩赐,逐渐形成了庆祝岁首的风俗。春节的命名始于1913年。当时任内务总长的朱启钤先生向袁世凯提出一个《定四时节假呈》,“拟请定阴历元旦为春节。凡我国民,均得休息,在公人员,亦准给假一日。”这一制度一直沿用下来。春节的起源:节日探源元 日 王安石

爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,

总把新桃换旧符。 元宵节习俗有:赏花灯,猜灯谜,吃元宵,花会、踩高跷,舞狮子等。元宵节:

(农历 ) 正月十五 节日探源元宵节元宵节的由来 汉高祖刘邦死后,大权渐渐落在吕后手中。吕后病死后,诸吕惶惶不安害怕遭到伤害和排挤。于是,在上将军吕禄家中秘密集合,共谋作乱之事,以便彻底夺取刘氏江山。

平乱之后,众臣拥立刘邦的第二个儿子刘恒登基,称汉文帝.文帝深感太平盛世来之不易,便把平息“诸吕之乱”的正月十五,定为与民同乐日,京城里家家张灯结彩,以示庆祝。从此,正月十五便成了一个普天同庆的民间节日——“闹元宵”。节日探源正月十五夜

唐·苏道味

火树银花合,星桥铁锁开。

暗尘随马去,明月逐人来。

游妓皆秾李,行歌尽落梅。

金吾不禁夜,玉漏莫相催。十五夜观灯

唐·卢照邻

锦里开芳宴,兰红艳早年。

缛彩遥分地,繁光远缀天。

接汉疑星落,依楼似月悬。

别有千金笑,来映九枝前。 生查子·元夕

宋·欧阳修

去年元夜时,花市灯如昼。

月上柳梢头,人约黄昏后。

今年元夜时,月与灯依旧。

不见去年人,泪湿春衫袖。青玉案·元夕

宋·辛弃疾

东风夜放花千树。更吹落,星如雨。宝马雕车香满路,凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。 蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。四月5日左右。清明节:节日探源风俗习惯:扫墓拜祭祖先 相传春秋时,帮助晋文公复国的大臣介子推功成身退,隐居绵山。为迫使他出山做官,晋文公于清明前夕焚山烧林,不料介子推宁愿抱树焚身,也不愿从命。文公伤心之至,决定把绵山封给他,称为"介山",还规定每到介子推被烧那天,禁火3天,不吃烟火食。从此,清明前夕便有了"寒食节",寒食活动一直延续到清明日。清明节起源:节日探源

唐代诗人 杜牧

清明时节雨纷纷,

路上行人欲断魂。

借问酒家何处有?

牧童遥指杏花村。

清明寒食 韩翃春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入王侯家。

【理解】:春城长安处处都有柳絮扬花飞舞,寒食节里春风吹拂着宫苑的柳树。天黑时汉宫内传出朝廷赐的烛火,王侯家里弥漫着蜡烛燃烧的烟雾。破阵子 晏殊

燕子来时新社,梨花落后清明。池上碧苔三四点,叶底黄鹂一两声,日长飞絮轻。

巧笑东邻女伴,采桑径里逢迎。疑怪昨宵春梦好,元是今朝斗草赢,笑从双脸生。端午节:(农历五月初五) 民俗:吃粽子,在五月五日煮糯米饭或蒸粽糕投入江中,以祭祀屈原,为恐鱼吃掉,故用竹筒盛装糯米饭掷下,以后渐用粽叶包米代替竹筒。节日探源挂香袋吃粽子插菖蒲节日探源

公元前278年,秦军攻破楚国京都。屈原眼看自己的祖国被侵略,心如刀割,但是始终不忍舍弃自己的祖国,于五月五日,在写下了绝笔作《怀沙》之后,抱石投汨罗江身死,江上的渔夫和岸上的百姓,听说屈原大夫投江自尽,都纷纷来到江上,奋力打捞屈原的尸体,并拿来了粽子、鸡蛋投入江中,还把雄黄酒倒入江中,以便药昏蛟龙水兽,使屈原大夫尸体免遭伤害。从此,每年五月初五屈原投江殉难日,楚国人民都到江上划龙舟,投粽子,以此来纪念伟大的爱国诗人,端午节的风俗就这样流传下来。

(战国时期,屈原为楚国忧愤跳江而亡,楚人为纪念屈原之死,把这一天作为节日)端午节起源农历:七月初七

节日来源:

牛郎织女

鹊桥相会节日探源 织女是王母娘娘的第七个女儿(又叫七仙女),她私自下凡,与父母早逝的牛郎成亲。在婚后,牛郎织女男耕女织,相亲相爱,生活得十分幸福美满。后来,织女和牛郎成亲的事被天庭的玉帝和王母娘娘知道后,他们勃然大怒,并命令天神下界抓回织女。牛郎急忙追去。眼看就要追上,王母娘娘心中一急,拔下头上的金簪向银河一划,昔日清浅的银河一霎间变得浊浪滔天,牛郎再也过不去了。从此,牛郎织女只能泪眼盈盈,隔河相望,玉皇大帝和王母娘娘也拗不过他们之间的真挚情感,准许他们每年七月七日相会一次,相传,每逢七月初七,人间的喜鹊就要飞上天去,在银河为牛郎织女搭鹊桥相会。此外,七夕夜深人静之时,人们还能在葡萄架或其他的瓜果架下听到牛郎织女在天上的脉脉情话。牛郎与织女七夕时间:农历七月初七

一说:相传,天河东岸的织女嫁给河西的牛郎后,云锦织作稍慢,天帝大怒,将织女逐回,只许两人每年农历七月初七夜晚在鹊鸟搭成的桥上相会。

或说:天上的织女嫁给了地上的牛郎,王母娘娘将织女抓回天庭,只许两人一年一度鹊桥相会。

每年 七月初七晚上,妇女们趁织女与牛郎团圆之际,摆设香案,穿针引线,向她乞求织布绣花的技巧。在葡萄架下,静听牛郎织女的谈话,也是七月七的一大趣事。秋夕 杜牧银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

天阶夜色凉如水,坐看牵牛织女星。

【理解】在一个秋天的夜晚,蜡烛发出白色的冷光给画屏增添了几分凉意,一个孤单的宫女正拿着丝绸做的小团扇扑打着飞来飞去的萤火虫。夜深人静寒气袭人,皇宫的石阶更是冷冰冰的,可是那个宫女依旧坐在皇宫的石阶上仰望着牛郎织女星沉思。

古诗十九首之一 (汉)佚名 迢迢牵牛星,皎皎河汉女。 纤纤擢素手,札札弄机杼。 终日不成章,泣涕零如雨。 河汉清且浅,相去复几许。 盈盈一水间,脉脉不得语。 鹊桥仙 (宋)秦观 纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗渡。 金风玉露一相逢,便胜却人间无数。 柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路! 两情若是长久时,又岂在朝朝暮暮! 中秋节又称团圆节。农历八月在秋季

之中,八月十五又在八月之中,

故称中秋节。

秋高气爽,明月当空,故有赏月

与祭月之俗。圆月带来的团圆的

联想,使中秋节更加深入人心。唐代将嫦娥奔月与中秋赏月联系起来后,更富浪漫色彩。

中秋节中秋传说之一——嫦娥奔月

朱元璋与月饼起义 吃月饼

赏月农历---八月十五节日探源中秋起源:嫦娥奔月相传,远古时候有一年,天上出现了十个太阳,直烤得大地冒烟,海水枯干,老百姓眼看无法再生活去。这件事惊动了一个名叫后羿的英雄,他登上昆仑山顶,运足神力,拉开神弓,一气射下九个多余的太阳。不久,后羿娶了个美丽善良的 妻子,名叫嫦娥。一天,后羿到昆仑山访友求道,巧遇由此经过的王母娘娘,便向王母求得一包不死药。据说,服下此药,能即刻升天成仙。然而,后羿舍不得撇下妻子,只好暂时把不死药交给嫦娥珍藏。嫦娥将药藏进梳妆台的百宝匣里,不料被蓬蒙看到了。待后羿率众人外出狩猎走后不久,蓬蒙手持宝剑闯入内宅后院,威逼嫦娥交出不死药。危急之时她当机立断,转身打开百宝匣,拿出不死药一口吞了下去。嫦娥吞下药,身子立时飘离地面、冲出窗口,向天上飞去。由于嫦娥牵挂着丈夫,便飞落到离人间最近的月亮上成了仙。悲痛欲绝的后羿,仰望着夜空呼唤爱妻的名字。这时他惊奇地发现,今天的月亮格外皎洁明亮,而且有个晃动的身影酷似嫦娥。后羿急忙派人到嫦娥喜爱的后花园里,摆上香案,放上她平时最爱吃的蜜食鲜果,遥祭在月宫里眷恋着自己的嫦娥。百姓们闻知嫦娥奔月成仙的消息后,纷纷在月下摆设香案,向善良的嫦娥祈求吉祥平安。从此,中秋节拜月的风俗在民间传开了。

抬头仰望明月,可见当中有些黑影,在我国便传说这就是吴刚在伐桂。唐代,演绎出吴刚砍桂的神话,传说月中桂树高达五百丈,这株桂树不仅高大,而且有一种神奇的自愈功能。有一位西河人姓吴名刚,本为樵夫,醉心于仙道,但始终不肯专心学习,因此天帝震怒,把他居留在月宫,令他在月宫伐桂树,并说:“如果你砍倒桂树,就可获仙术。”但吴刚每砍一斧,斧起而树创伤就马上愈合,日复一日,吴刚伐桂的愿望仍未达成,因此吴刚在月宫常年伐桂,始终砍不倒这棵树。而他也不断的砍下去 。 传说:吴刚伐桂中 秋 节吃月饼 、 赏月节日探源水调歌头 苏轼 丙辰中秋,欢饮达旦,大醉作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。 八月十五夜月

杜甫

满月飞明镜,归心折大刀。

转蓬行地远,攀桂仰天高。

水路疑霜雪,林栖见羽毛。

此时瞻白兔,直欲数秋毫。

十五夜望月

王建

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家!民俗习惯:

重阳节秋高气爽,风

清月洁,故有出游登高、

赏菊赋诗、插茱萸、饮菊

花酒、吃重阳糕等习俗。农历:九月初九节日探源民俗习惯:

重阳节有出游登高、

赏菊、插茱萸、放风筝、

饮菊花酒、吃重阳糕等

习俗。 东汉时期,汝河有个瘟魔,只要它一出现,家家就有人病倒,天天有人丧命,这一带的百姓受尽了瘟的蹂躏。一场瘟疫夺走了恒景的父母,恒景辞别了妻子和乡亲,决心访仙学艺,为民除掉瘟魔。有位仙长收留了恒景,除教他降妖剑术外,又赠他一把降妖剑。重阳节的由来节日探源 恒景回到家乡,到了初九的早晨,他按仙长的叮嘱把乡亲们领到了附近的山上,然后发给每人一片茱萸叶,一盅菊花酒。中午时分,瘟魔冲出汝河,刚扑到山下,突然吹来阵阵茱萸奇香和菊花酒气。瘟魔戛然止步,脸色突变,恒景手持降妖剑追下山来,刺死瘟魔。

从此九月初九登高避疫的风俗年复一年地传下来。节日探源重阳节

《易经》将“九”定为阳数,两九相重,故农历九月初九为“重阳”。

我国政府于1988年定重阳节为敬老节,每年九月初九,全国开展敬老活动,关心老人生活,请老人参加庆祝会,观看文娱演出等。别让老人寂寞九月九日忆山东兄弟

唐·王维

独在异乡为异客,

每逢佳节倍思亲。

遥望兄弟登高处,

遍插茱萸少一人。节日探源醉花阴 李清照

薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。 东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。采桑子 重阳 毛泽东 人生易老天难老,岁岁重阳, 今又重阳,战地黄花分外香。 一年一度秋风劲,不似春光, 胜似春光,寥廓江天万里霜。 腊八节 农历十二月初八 这天有吃腊八粥的习俗。腊八粥是用各种米豆、小料煮成的粥,在自己食用之外还要供奉于佛像前。有的人家还在这天把大蒜浸入醋里,称为“腊八醋”,春节吃饺子时食用。 节日探源彝族风情

彝族地区素有“火之故乡”的美誉,彝族人民能歌善舞,秉持着先人千百年传承下来的音乐舞蹈传统和口头艺术,在火把节习俗形成的歌调、传说乃至史诗表演等也当属“人类口头及非物质文化遗产”中的一宗重要传承。

火把节的起源与 发展走向火把节在凉山彝语中称为“都则”即“祭火”的意思。火把节的原生形态,简而言之就是古老的火崇拜。在今天的山地社会,我们依然能够从种种民俗事象的考察中发见到这个节日“祭火”的信仰观念与文化内核。火把节的起源藏族节庆

观花节: 藏语叫“若木鸟”,是观山的意思,每年的农历六月十八举行,一般是以各村寨为主,一起下帐房游耍,每次的活动,少则三四天,多则十来天。过观花节期间,人们向前来参加游玩的客人敬献哈达,并热情地迎进帐房,盛情款待。到了夜晚,男女老少手拉手,在舞队首领手中的串铃伴奏下,围着篝火,踏着优美的舞步,唱着民歌、载歌载舞,以至通宵达旦。 藏族的礼仪 赠送哈达是较为常见的一种礼节,“哈达”之意是:“神的光辉、萦绕的祥云,神灵的化身,它表示与神同在,幸福无边,吉祥如意”。 向对方馈赠哈达时,必须由双手捧献,接方也必须用双手领受。切忌用一只手相送或受礼。不论年龄与职位,一般是在较重要或特殊的交往中互赠哈达,常见是下辈敬献给师长,而师长不回赠;德高望重的活怫或师长,受礼后,又把哈达回赠给献者,这时上身要向前倾.能使回赠的哈达,用双手举过头挂在脖子上,以表示感谢。所领受的哈达,人们都要珍藏起来,或挂在屋内较高、洁静的地方。 热闹的泼水节傣族风情泼水节是傣族最富民族特色的节日。泼水节是傣历的新年,节期在六月六日至七月六日之间,相当于公历4月。泼水节这一天人们要拜佛,姑娘们用漂着鲜花的清水为佛洗尘,然后彼此泼水嬉戏,相互祝愿。起初用手和碗泼水,后来便用盆和桶,边泼边歌,越泼越激烈,鼓声、锣声、泼水声、欢呼声响成一片。泼水节期间,还要举行赛龙船、放高升、放飞灯等传 统娱乐活动和各种歌舞晚会。总角:古代儿童把头发扎成像一对牛角般的 小髻,称总角。后人因用“总角”代指童年。 垂髫:也指童年。古代儿童未成年时不戴帽 子,头发下垂。后因以“垂髫”指童年。 及笄jī:笄是古代妇女用来固定盘发的簪zān 子。及笄指女子至15岁时,把头发 簪起表 示已成年。 豆蔻kòu:指十三四岁的少女。 弱冠:男子20岁。古代男子20岁行成年礼束 发 戴冠,表示已成年。语言与风俗五、思考讨论 有不少人,一方面在衣食住行等方面追求“洋气”“时尚”,另一方面却到云南、西藏、贵州等边远地区去旅游、考察,表现出对当地少数民族的生活环境、生活方式的极大兴趣。

你怎么看待这种现象?试展开讨论。再 见 再 见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读