课题3制取氧气 重难点突破策略

图片预览

文档简介

课题3制取氧气

重难点突破策略

一、教材分析

本课题的内容可分为两部分,一部分是通过实验【2-5】介绍实验室制取氧气的三种方法;另一部分是通过探究“分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用”介绍催化剂的概念。

第一部分通过实验【2-5】介绍实验室制取氧气的三种方法。教材开始介绍了在实验室制取氧气的三种实验原理,选取其中加热高锰酸钾制取氧气的方法,设计了实验【2-5】,并带领学生学习了制取氧气的实验操作。

第二部分通过实验“分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用”,带领学生学习第二种实验室制取氧气的方法,并探究了催化剂在化学反应中的作用。

本课题的教学重点之一是实验室制氧气的原理和实验装置的选择,特别是高锰酸钾制取氧气的实验装置的选择;教学重点之二是催化剂概念的学习。这两个教学的重点同时又是教学的难点。

二、重难点突破

1.实验室制取氧气

(1)突破建议:

学生刚刚接触化学,具备的实验知识很少,对完全自主的选择一整套制取氧气的装置存在一定的困难。因此本课题可以通过教师适当引导,并帮助学生回忆旧的知识,逐步完成整套装置的选择。在学习加热高锰酸钾制取氧气的实验中:

A.教师可以分两步进行提问:一、怎样制得氧气?二、如何收集氧气?让学生通过讨论得出正确的结论,最后师生一起总结归纳。

B.教师可以先通过视频播放让学生了解实验室制取氧气的过程,再由学生讨论这种方法可行的原因,最后由教师和学生一起进行总结。

C.教师也可以选择给出一些发生装置和收集装置的图片让学生进行筛选并说出选择的理由,并由教师最后总结。

(2)突破样例:

先学习实验室制氧气的实验原理:

教师演示加热高锰酸钾制取氧气的实验。

【师】通过文字表达式,我们可以推知若要用高锰酸钾制取氧气,一定要用到酒精灯加热。实验室用高锰酸钾制取氧气需要用什么样的实验装置?

【设计意图】复习旧知,引出新课,初步学会选择装置的依据。

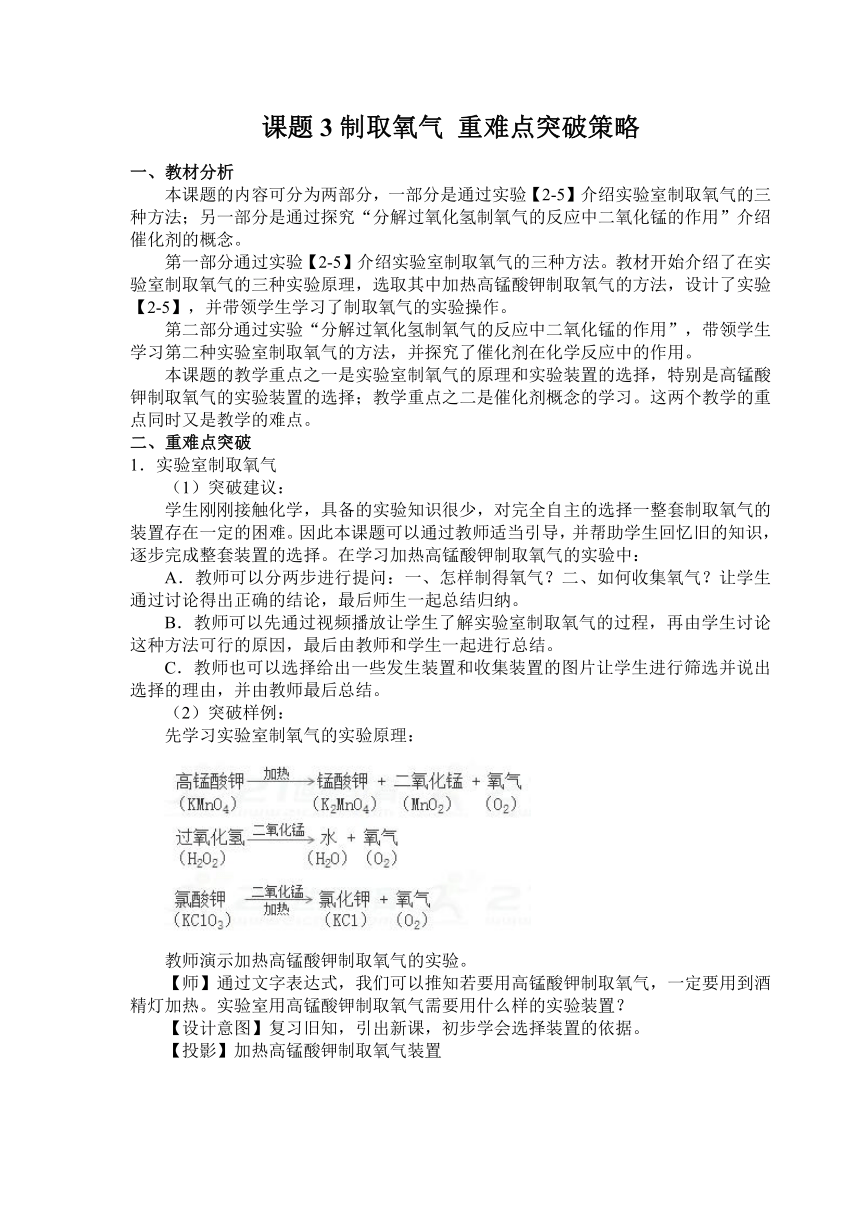

【投影】加热高锰酸钾制取氧气装置

【提问】使用了哪些仪器?哪部分是气体的发生装置和收集装置?为什么可以用排水法收集氧气?

【生】讨论回答

【师】实验操作步骤:

(1)检查装置的气密性

(2)在试管中放入药品和一团棉花,并固定在铁架台上

(3)将集气瓶盛满水,盖好玻璃片

(4)点燃酒精灯,先均匀加热,再对准药品加热

(5)有气泡连续产生时收集氧气

(6)把导管拿出水面,熄灭酒精灯。

【师】点评。总结:高锰酸钾制取氧气的操作步骤:查(茶)装(庄)定点收离(利)熄(息)

【设计意图】用谐音记忆法归纳高锰酸钾制取氧气的操作步骤,能够让学生尽快地熟悉实验步骤。

【提问】(1)如何检查气体发生装置的气密性?

(2)为什么要在试管口放一团棉花?

(3)为什么试管口要略向下倾斜?

(4)导管口开始有气泡放出时,不宜立即收集,为什么?

(5)停止加热时,先熄灭酒精灯,再把导管移出水面,可能会造成什么后果?

实验后,小组合作,讨论以下问题:

1.加热高锰酸钾制取氧气时选择了哪些仪器?仪器和装置的选择需要注意什么?

2.进行氧气的收集时使用了哪些仪器?仪器和装置的选择遵循什么原则?

小组汇报交流,得出结论:

实验装置的选择:

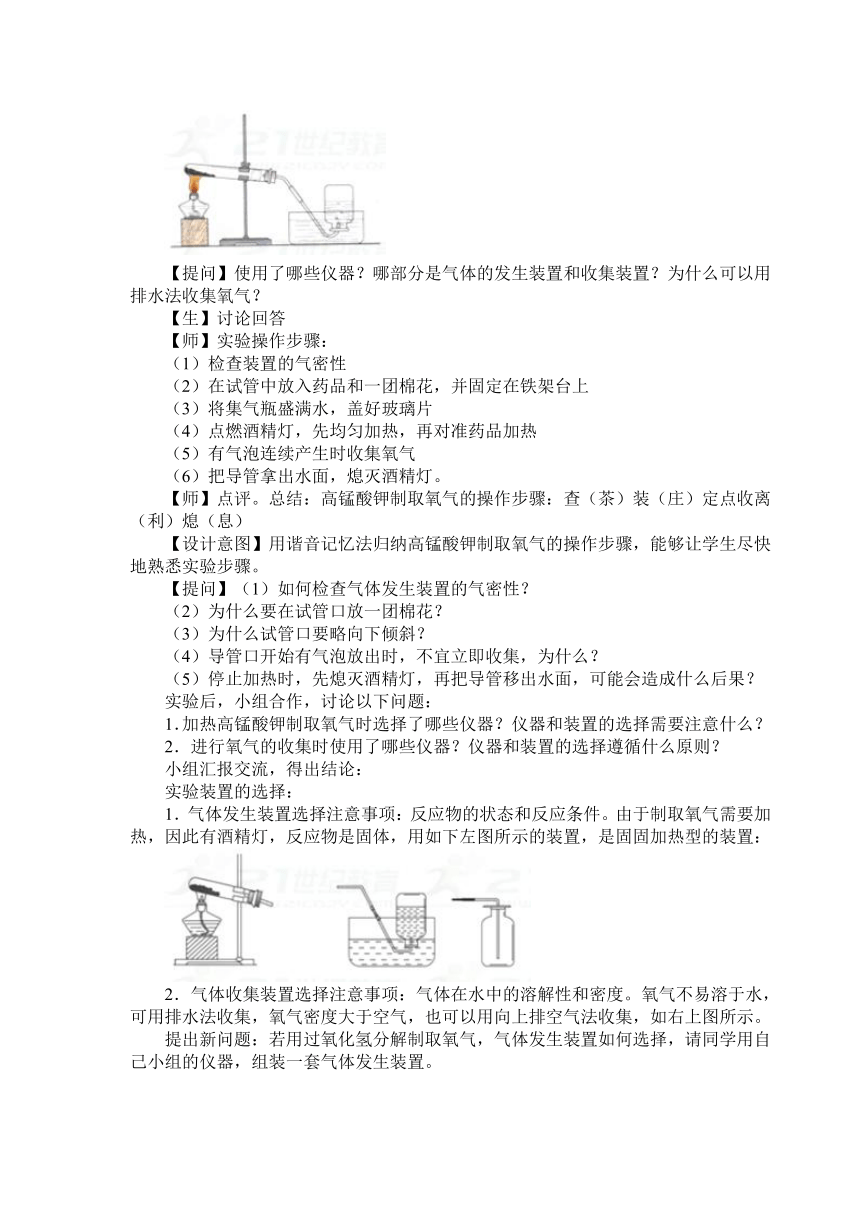

1.气体发生装置选择注意事项:反应物的状态和反应条件。由于制取氧气需要加热,因此有酒精灯,反应物是固体,用如下左图所示的装置,是固固加热型的装置:

2.气体收集装置选择注意事项:气体在水中的溶解性和密度。氧气不易溶于水,可用排水法收集,氧气密度大于空气,也可以用向上排空气法收集,如右上图所示。

提出新问题:若用过氧化氢分解制取氧气,气体发生装置如何选择,请同学用自己小组的仪器,组装一套气体发生装置。

正确答案:

上述用过氧化氢制取氧气的装置为固液常温型。

下面是同学动手实验。请一组和二组的同学用固固加热型制氧气装置和高锰酸钾制取氧气,三组和四组用固液常温型装置和过氧化氢溶液制取氧气,五组和六组用另一种固液常温型装置和过氧化氢制取氧气。在制取过程中体会实验装置的选择原理。

2.催化剂

(1)突破建议

催化剂的学习是本专题的难点。一方面,催化剂是一个抽象的化学基本概念,概念本身难理解,难接受。另一方面,初中学生年龄小,对抽象的事物接受能力差。因此,这就要求我们在教学中针对概念的特点,结合学生的学习实际和心理特征,运用实验、实物、模型、图像或具体数据、表格、事实等直观手段,使概念和原理的教学变得形象、生动、具体,化难为易。

对于催化剂的教学,要通过“感知—理解—运用”等一系列的心智活动和实践活动,突破难点。感知指的是,先通过过氧化氢分解的实验,观察实验现象。理解指的是理解二氧化锰在实验中的作用,分析二氧化锰带来的变化。运用指的是形成催化剂和催化作用的概念,并推广应用。这样做,使学生能够从感知具体丰富的感性材料入手,运用已获得的知识,经过从已知到未知,由表及里的分析、概括和抽象,理解并形成概念,再通过一系列的讨论、练习等实践活动,巩固和深化概念,并灵活运用概念解决问题,发展能力,提高学习兴趣。

(2)突破样例

提出问题:分解过氧化氢制氧气的实验中,为什么要加入少量的二氧化锰?

有的同学可能认为二氧化锰自己可以产生氧气,有的同学不确定为什么。

教师设计实验:

先用天平称量少量二氧化锰备用

1.在试管中加入5

mL

5%的过氧化氢溶液,把带火星的木条伸入试管,观察现象,并记录实验现象。

2.向上述试管中加入实验前称好质量的二氧化锰,把带火星的木条伸入试管。观察并记录实验现象。

3.取少量黑色二氧化锰粉末放入试管中,加热试管,把带火星的木条伸入试管内,观察现象。

4.待上述实验2试管中没有现象发生时,重新加入过氧化氢溶液,并把带火星的木条伸入试管,观察发生的现象。待试管中又没有现象发生时,再重复上述操作,观察现象。

5.实验后把二氧化锰洗净,干燥,称量其质量,比较反应前后二氧化锰的质量是否变化。

学生认真阅读实验,并小组合作,完成实验,记录实验现象。

实验

现象

分析

1

木条不复燃

常温下过氧化氢分解慢,放出氧气少,不足以使带火星的木条复燃。

2

加入二氧化锰,木条复燃

二氧化锰加速了过氧化氢的分解,放出氧气使带火星的木条复燃。

3

木条不复燃

二氧化锰不能分解产生氧气

3

重新加入过氧化氢溶液,木条又复燃。

氧气是过氧化氢产生的,二氧化锰只起加快产生氧气的作用。二氧化锰化学性质没有改变。

4

实验前后,二氧化锰质量没有改变

二氧化锰质量没有改变,不是反应物。

结论

二氧化锰能加快过氧化氢分解制氧气的速率,反应前后二氧化锰化学性质没有改变,质量也没有改变。

通过分析实验现象,学生得出了二氧化锰不是反应物,但是在反应中能够加快反应的速率。得出这一结论的同时形成催化剂的概念。

重难点突破策略

一、教材分析

本课题的内容可分为两部分,一部分是通过实验【2-5】介绍实验室制取氧气的三种方法;另一部分是通过探究“分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用”介绍催化剂的概念。

第一部分通过实验【2-5】介绍实验室制取氧气的三种方法。教材开始介绍了在实验室制取氧气的三种实验原理,选取其中加热高锰酸钾制取氧气的方法,设计了实验【2-5】,并带领学生学习了制取氧气的实验操作。

第二部分通过实验“分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用”,带领学生学习第二种实验室制取氧气的方法,并探究了催化剂在化学反应中的作用。

本课题的教学重点之一是实验室制氧气的原理和实验装置的选择,特别是高锰酸钾制取氧气的实验装置的选择;教学重点之二是催化剂概念的学习。这两个教学的重点同时又是教学的难点。

二、重难点突破

1.实验室制取氧气

(1)突破建议:

学生刚刚接触化学,具备的实验知识很少,对完全自主的选择一整套制取氧气的装置存在一定的困难。因此本课题可以通过教师适当引导,并帮助学生回忆旧的知识,逐步完成整套装置的选择。在学习加热高锰酸钾制取氧气的实验中:

A.教师可以分两步进行提问:一、怎样制得氧气?二、如何收集氧气?让学生通过讨论得出正确的结论,最后师生一起总结归纳。

B.教师可以先通过视频播放让学生了解实验室制取氧气的过程,再由学生讨论这种方法可行的原因,最后由教师和学生一起进行总结。

C.教师也可以选择给出一些发生装置和收集装置的图片让学生进行筛选并说出选择的理由,并由教师最后总结。

(2)突破样例:

先学习实验室制氧气的实验原理:

教师演示加热高锰酸钾制取氧气的实验。

【师】通过文字表达式,我们可以推知若要用高锰酸钾制取氧气,一定要用到酒精灯加热。实验室用高锰酸钾制取氧气需要用什么样的实验装置?

【设计意图】复习旧知,引出新课,初步学会选择装置的依据。

【投影】加热高锰酸钾制取氧气装置

【提问】使用了哪些仪器?哪部分是气体的发生装置和收集装置?为什么可以用排水法收集氧气?

【生】讨论回答

【师】实验操作步骤:

(1)检查装置的气密性

(2)在试管中放入药品和一团棉花,并固定在铁架台上

(3)将集气瓶盛满水,盖好玻璃片

(4)点燃酒精灯,先均匀加热,再对准药品加热

(5)有气泡连续产生时收集氧气

(6)把导管拿出水面,熄灭酒精灯。

【师】点评。总结:高锰酸钾制取氧气的操作步骤:查(茶)装(庄)定点收离(利)熄(息)

【设计意图】用谐音记忆法归纳高锰酸钾制取氧气的操作步骤,能够让学生尽快地熟悉实验步骤。

【提问】(1)如何检查气体发生装置的气密性?

(2)为什么要在试管口放一团棉花?

(3)为什么试管口要略向下倾斜?

(4)导管口开始有气泡放出时,不宜立即收集,为什么?

(5)停止加热时,先熄灭酒精灯,再把导管移出水面,可能会造成什么后果?

实验后,小组合作,讨论以下问题:

1.加热高锰酸钾制取氧气时选择了哪些仪器?仪器和装置的选择需要注意什么?

2.进行氧气的收集时使用了哪些仪器?仪器和装置的选择遵循什么原则?

小组汇报交流,得出结论:

实验装置的选择:

1.气体发生装置选择注意事项:反应物的状态和反应条件。由于制取氧气需要加热,因此有酒精灯,反应物是固体,用如下左图所示的装置,是固固加热型的装置:

2.气体收集装置选择注意事项:气体在水中的溶解性和密度。氧气不易溶于水,可用排水法收集,氧气密度大于空气,也可以用向上排空气法收集,如右上图所示。

提出新问题:若用过氧化氢分解制取氧气,气体发生装置如何选择,请同学用自己小组的仪器,组装一套气体发生装置。

正确答案:

上述用过氧化氢制取氧气的装置为固液常温型。

下面是同学动手实验。请一组和二组的同学用固固加热型制氧气装置和高锰酸钾制取氧气,三组和四组用固液常温型装置和过氧化氢溶液制取氧气,五组和六组用另一种固液常温型装置和过氧化氢制取氧气。在制取过程中体会实验装置的选择原理。

2.催化剂

(1)突破建议

催化剂的学习是本专题的难点。一方面,催化剂是一个抽象的化学基本概念,概念本身难理解,难接受。另一方面,初中学生年龄小,对抽象的事物接受能力差。因此,这就要求我们在教学中针对概念的特点,结合学生的学习实际和心理特征,运用实验、实物、模型、图像或具体数据、表格、事实等直观手段,使概念和原理的教学变得形象、生动、具体,化难为易。

对于催化剂的教学,要通过“感知—理解—运用”等一系列的心智活动和实践活动,突破难点。感知指的是,先通过过氧化氢分解的实验,观察实验现象。理解指的是理解二氧化锰在实验中的作用,分析二氧化锰带来的变化。运用指的是形成催化剂和催化作用的概念,并推广应用。这样做,使学生能够从感知具体丰富的感性材料入手,运用已获得的知识,经过从已知到未知,由表及里的分析、概括和抽象,理解并形成概念,再通过一系列的讨论、练习等实践活动,巩固和深化概念,并灵活运用概念解决问题,发展能力,提高学习兴趣。

(2)突破样例

提出问题:分解过氧化氢制氧气的实验中,为什么要加入少量的二氧化锰?

有的同学可能认为二氧化锰自己可以产生氧气,有的同学不确定为什么。

教师设计实验:

先用天平称量少量二氧化锰备用

1.在试管中加入5

mL

5%的过氧化氢溶液,把带火星的木条伸入试管,观察现象,并记录实验现象。

2.向上述试管中加入实验前称好质量的二氧化锰,把带火星的木条伸入试管。观察并记录实验现象。

3.取少量黑色二氧化锰粉末放入试管中,加热试管,把带火星的木条伸入试管内,观察现象。

4.待上述实验2试管中没有现象发生时,重新加入过氧化氢溶液,并把带火星的木条伸入试管,观察发生的现象。待试管中又没有现象发生时,再重复上述操作,观察现象。

5.实验后把二氧化锰洗净,干燥,称量其质量,比较反应前后二氧化锰的质量是否变化。

学生认真阅读实验,并小组合作,完成实验,记录实验现象。

实验

现象

分析

1

木条不复燃

常温下过氧化氢分解慢,放出氧气少,不足以使带火星的木条复燃。

2

加入二氧化锰,木条复燃

二氧化锰加速了过氧化氢的分解,放出氧气使带火星的木条复燃。

3

木条不复燃

二氧化锰不能分解产生氧气

3

重新加入过氧化氢溶液,木条又复燃。

氧气是过氧化氢产生的,二氧化锰只起加快产生氧气的作用。二氧化锰化学性质没有改变。

4

实验前后,二氧化锰质量没有改变

二氧化锰质量没有改变,不是反应物。

结论

二氧化锰能加快过氧化氢分解制氧气的速率,反应前后二氧化锰化学性质没有改变,质量也没有改变。

通过分析实验现象,学生得出了二氧化锰不是反应物,但是在反应中能够加快反应的速率。得出这一结论的同时形成催化剂的概念。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件