1。5光的反射和折射[下学期]

图片预览

文档简介

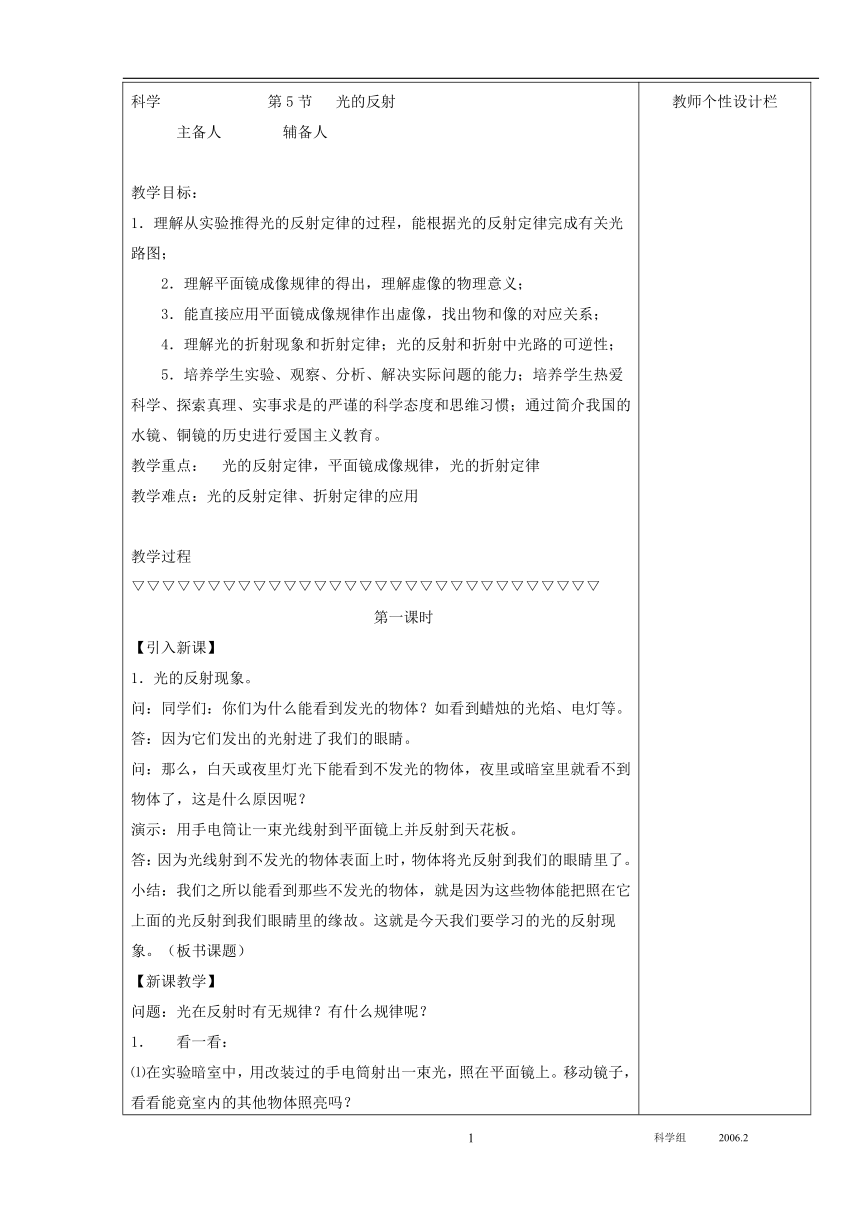

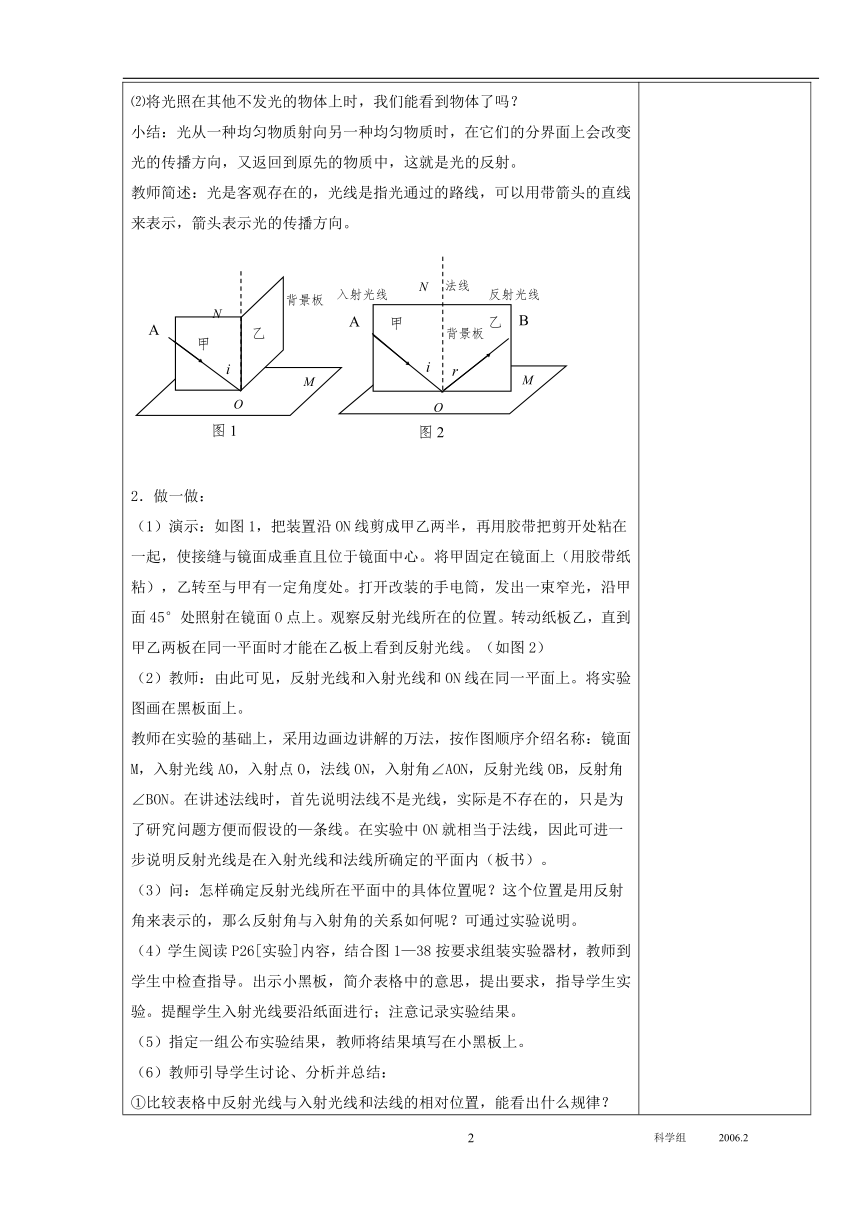

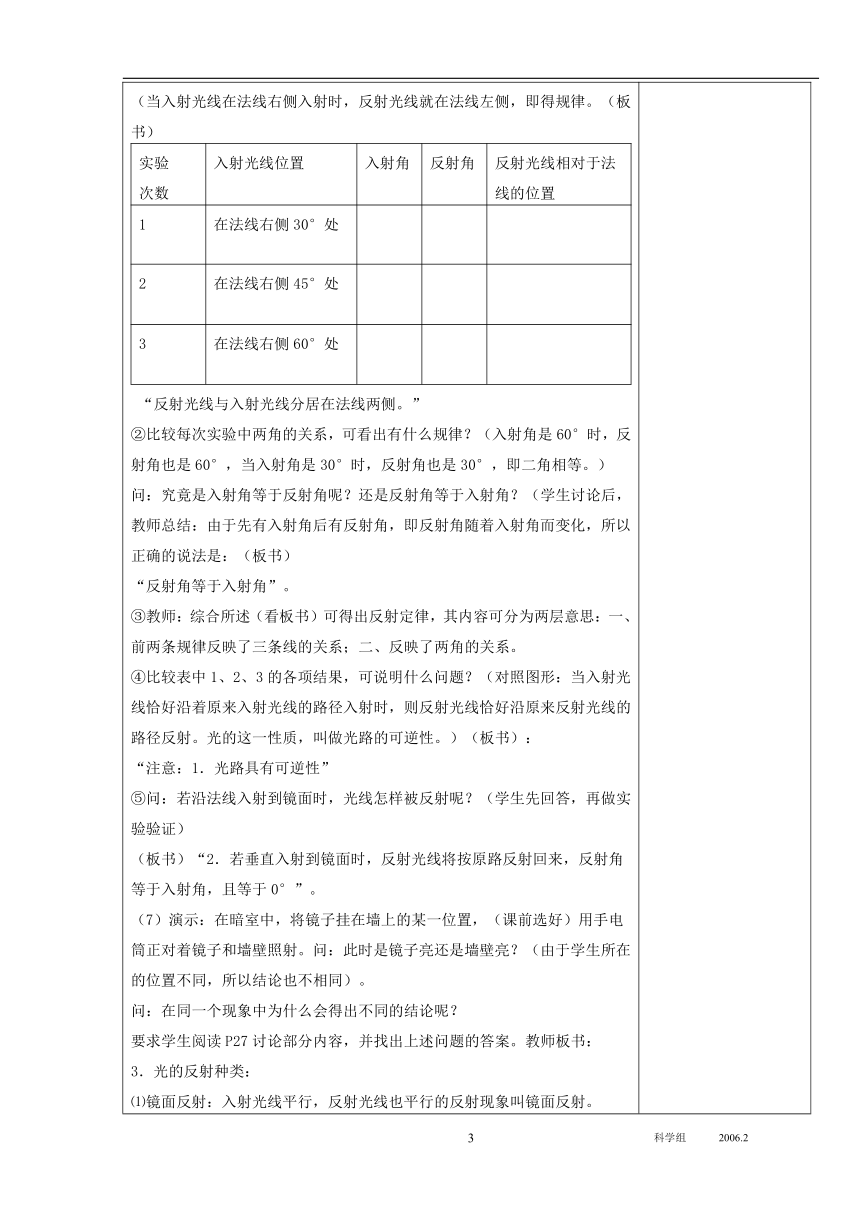

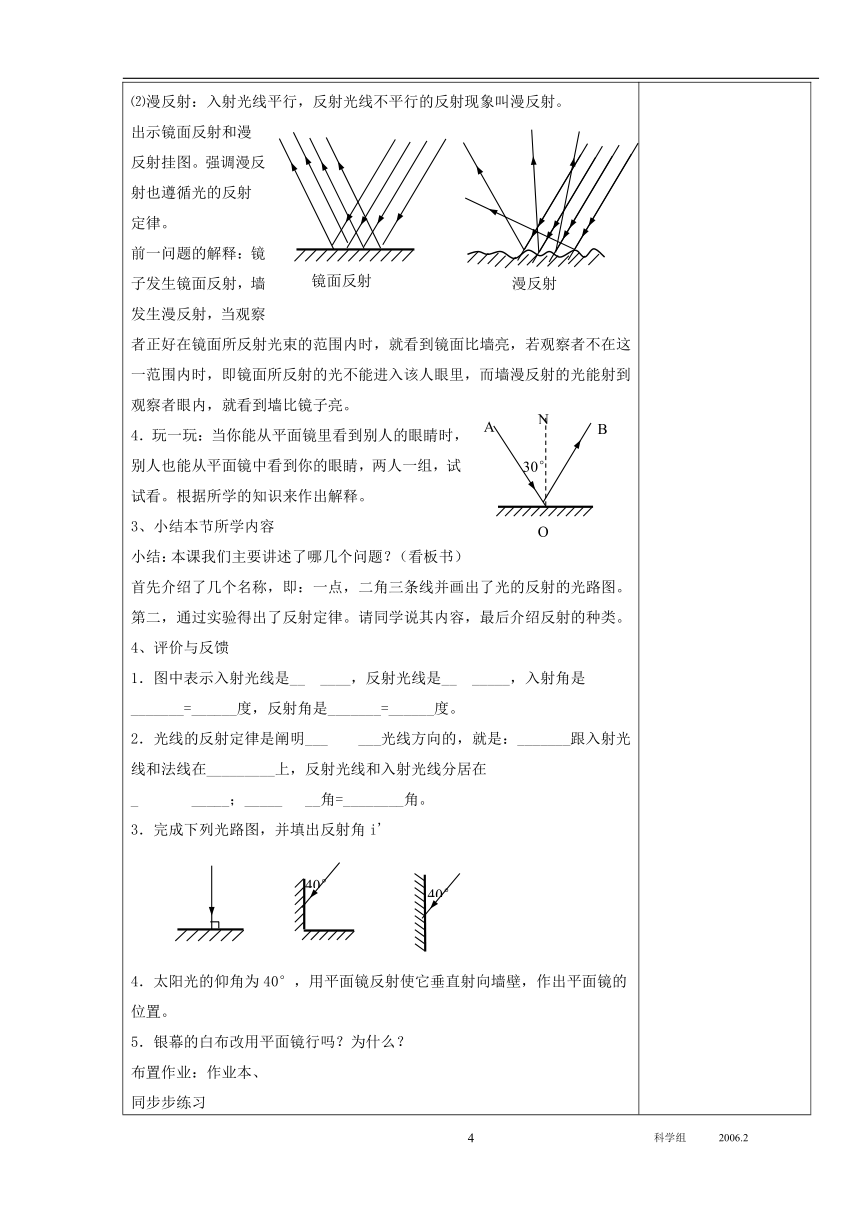

科学 第5节 光的反射 主备人 辅备人 教学目标:1.理解从实验推得光的反射定律的过程,能根据光的反射定律完成有关光路图; 2.理解平面镜成像规律的得出,理解虚像的物理意义; 3.能直接应用平面镜成像规律作出虚像,找出物和像的对应关系; 4.理解光的折射现象和折射定律;光的反射和折射中光路的可逆性; 5.培养学生实验、观察、分析、解决实际问题的能力;培养学生热爱科学、探索真理、实事求是的严谨的科学态度和思维习惯;通过简介我国的水镜、铜镜的历史进行爱国主义教育。教学重点: 光的反射定律,平面镜成像规律,光的折射定律教学难点:光的反射定律、折射定律的应用教学过程▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽ 第一课时【引入新课】1.光的反射现象。问:同学们:你们为什么能看到发光的物体?如看到蜡烛的光焰、电灯等。答:因为它们发出的光射进了我们的眼睛。问:那么,白天或夜里灯光下能看到不发光的物体,夜里或暗室里就看不到物体了,这是什么原因呢?演示:用手电筒让一束光线射到平面镜上并反射到天花板。答:因为光线射到不发光的物体表面上时,物体将光反射到我们的眼睛里了。小结:我们之所以能看到那些不发光的物体,就是因为这些物体能把照在它上面的光反射到我们眼睛里的缘故。这就是今天我们要学习的光的反射现象。(板书课题)【新课教学】问题:光在反射时有无规律?有什么规律呢?1. 看一看:⑴在实验暗室中,用改装过的手电筒射出一束光,照在平面镜上。移动镜子,看看能竟室内的其他物体照亮吗?⑵将光照在其他不发光的物体上时,我们能看到物体了吗?小结:光从一种均匀物质射向另一种均匀物质时,在它们的分界面上会改变光的传播方向,又返回到原先的物质中,这就是光的反射。教师简述:光是客观存在的,光线是指光通过的路线,可以用带箭头的直线来表示,箭头表示光的传播方向。2.做一做:(1)演示:如图1,把装置沿ON线剪成甲乙两半,再用胶带把剪开处粘在一起,使接缝与镜面成垂直且位于镜面中心。将甲固定在镜面上(用胶带纸粘),乙转至与甲有一定角度处。打开改装的手电筒,发出一束窄光,沿甲面45°处照射在镜面O点上。观察反射光线所在的位置。转动纸板乙,直到甲乙两板在同一平面时才能在乙板上看到反射光线。(如图2)(2)教师:由此可见,反射光线和入射光线和ON线在同一平面上。将实验图画在黑板面上。教师在实验的基础上,采用边画边讲解的万法,按作图顺序介绍名称:镜面M,入射光线AO,入射点O,法线ON,入射角∠AON,反射光线OB,反射角∠BON。在讲述法线时,首先说明法线不是光线,实际是不存在的,只是为了研究问题方便而假设的—条线。在实验中ON就相当于法线,因此可进一步说明反射光线是在入射光线和法线所确定的平面内(板书)。(3)问:怎样确定反射光线所在平面中的具体位置呢?这个位置是用反射角来表示的,那么反射角与入射角的关系如何呢?可通过实验说明。(4)学生阅读P26[实验]内容,结合图1—38按要求组装实验器材,教师到学生中检查指导。出示小黑板,简介表格中的意思,提出要求,指导学生实验。提醒学生入射光线要沿纸面进行;注意记录实验结果。(5)指定一组公布实验结果,教师将结果填写在小黑板上。(6)教师引导学生讨论、分析并总结:①比较表格中反射光线与入射光线和法线的相对位置,能看出什么规律?(当入射光线在法线右侧入射时,反射光线就在法线左侧,即得规律。(板书)实验次数入射光线位置入射角反射角反射光线相对于法线的位置1在法线右侧30°处 2在法线右侧45°处 3在法线右侧60°处 “反射光线与入射光线分居在法线两侧。”②比较每次实验中两角的关系,可看出有什么规律?(入射角是60°时,反射角也是60°,当入射角是30°时,反射角也是30°,即二角相等。)问:究竟是入射角等于反射角呢?还是反射角等于入射角?(学生讨论后,教师总结:由于先有入射角后有反射角,即反射角随着入射角而变化,所以正确的说法是:(板书)“反射角等于入射角”。③教师:综合所述(看板书)可得出反射定律,其内容可分为两层意思:一、前两条规律反映了三条线的关系;二、反映了两角的关系。④比较表中1、2、3的各项结果,可说明什么问题?(对照图形:当入射光线恰好沿着原来入射光线的路径入射时,则反射光线恰好沿原来反射光线的路径反射。光的这一性质,叫做光路的可逆性。)(板书):“注意:1.光路具有可逆性”⑤问:若沿法线入射到镜面时,光线怎样被反射呢?(学生先回答,再做实验验证)(板书)“2.若垂直入射到镜面时,反射光线将按原路反射回来,反射角等于入射角,且等于0°”。(7)演示:在暗室中,将镜子挂在墙上的某一位置,(课前选好)用手电筒正对着镜子和墙壁照射。问:此时是镜子亮还是墙壁亮?(由于学生所在的位置不同,所以结论也不相同)。问:在同一个现象中为什么会得出不同的结论呢?要求学生阅读P27讨论部分内容,并找出上述问题的答案。教师板书:3.光的反射种类:⑴镜面反射:入射光线平行,反射光线也平行的反射现象叫镜面反射。⑵漫反射:入射光线平行,反射光线不平行的反射现象叫漫反射。出示镜面反射和漫反射挂图。强调漫反射也遵循光的反射定律。前一问题的解释:镜子发生镜面反射,墙发生漫反射,当观察者正好在镜面所反射光束的范围内时,就看到镜面比墙亮,若观察者不在这一范围内时,即镜面所反射的光不能进入该人眼里,而墙漫反射的光能射到观察者眼内,就看到墙比镜子亮。4.玩一玩:当你能从平面镜里看到别人的眼睛时,别人也能从平面镜中看到你的眼睛,两人一组,试试看。根据所学的知识来作出解释。3、小结本节所学内容小结:本课我们主要讲述了哪几个问题?(看板书)首先介绍了几个名称,即:一点,二角三条线并画出了光的反射的光路图。第二,通过实验得出了反射定律。请同学说其内容,最后介绍反射的种类。4、评价与反馈1.图中表示入射光线是__ ____,反射光线是__ _____,入射角是_______=______度,反射角是_______=______度。2.光线的反射定律是阐明___ ___光线方向的,就是:_______跟入射光线和法线在_________上,反射光线和入射光线分居在_ _____;_____ __角=________角。3.完成下列光路图,并填出反射角i' 4.太阳光的仰角为40°,用平面镜反射使它垂直射向墙壁,作出平面镜的位置。5.银幕的白布改用平面镜行吗?为什么?布置作业:作业本、同步步练习第二课时二、平面镜成像复习镜面反射和漫反射引入2.讲授新课问:怎么样的镜子叫做平面镜?答:表面是光滑平面的镜子叫做平面镜。问:生活中哪些物体是平面镜?(生活中的镜子、玻璃等)问:哪些物体和平面镜的作用是一样的?(平静的水面、光亮的地板等)我们几乎每天都要照镜子。那我们什么时候需要照镜子?(洗脸,梳头,穿衣服等)我们平时经常照镜子,你们曾经想过一些问题吗?生:为什么成像?(因为反射,学生基础好,可作图解释)生:像有何特点?科学探究:师:其实在古代,就已经知道平面镜能成像,那时的人以铜为镜,整理自己的衣冠。我们在照镜子的时候,有没有把它和物理上的光学知识联系起来想过?问题:像有何特点猜想:读图24页并结合生活经验1、 物与像等大2、 物与像到平面镜等距3、 左右相反 实验设计:如何找到像?如何证明等大?实验:四人一组补充:将纸放在后面能承接到像吗?得出结论:平面镜所成的像是正立的虚像,物体到平面镜的距离与所成的像到平面镜的距离相等。像的大小与物体的大小相等。(物与像等大、等距、左右相反、虚象)三、应用:1、 根据成像特点作图2、 潜望镜3、 水中倒影4、 电影特技四、阅读球面镜人们利用凸面镜可以扩大视野, 如汽车驾驶室的反光镜;利用凹面镜可以聚光,制成太阳灶。拓展资料 :水 镜 早在上古时,人们从生活实践中知道俯身平静的水面就可以看到自己的形象,因而把水面作为镜子,称为“水镜”。 以反射角等于入射角为主要内容的反射定律最早是由古希腊数学家欧几里德(前330-前275)在他的《反射光学》一书中提到的,但比欧几里德早一个多世纪的中国墨家对光的反射已有详细的研究。在《墨经》中描述了平面镜成像原理,它指出像的形状、颜色、远近、正倒部全同于物体。同时还指出物体向镜面移近时像也向镜面移近,物体离远,像也离远.以此进一步说明镜中像物的对称关系。这充分说明墨家实际上已经认识了光的反射定律.更有意义的是,墨家在分析镜面成像时,把物体析为物点,把像析为像点.这是一个重要的理论创造,至今仍在沿用。 利用平面镜反射原理,中国古代人们在公元前2世纪就制成了世界上最早的潜望镜,西汉初年成书的《淮南万毕术》中有这样的记载:“取大镜高悬,置水盆于其下,则见四邻矣”。这个装置虽然简单,但意义深远,它和现代所用的潜望镜的原理是一样的。 第三课时三、 光的折射新课教学实验引入:将一根筷子斜放入装有水的杯子里,从上面往下看,筷子发生了什么变化?再将其他一些笔直的物体斜放入有水的杯子里,它们是否也弯折了?这是为什么?让学生:光的折射。一束光斜射入水中时,其传播方向会发生变化吗?光的折射:光从一种介质进入另一种介质时,传播方向发生改变的现象叫做光的折射。画出光的折射光路图,介绍折射光线,折射角。1.学生列举日常生活中的折射现象,并针对这些现象提问:光在折射过程中有无规律可遵循的呢 ①请学生大胆猜想。②教师演示实验;并引导学生讨论几个小问题:Ⅰ.折射光线、入射光线和法线的位置关系有何特点?Ⅱ.增大入射角,折射角有何改变呢?Ⅲ.当光从空气斜射入水中时,比较折射角和入射角大小关系。教师用“全反射演示器”演示光从空气斜射入水中的折射现象。演示时,在入射点处垂直水面插入一细木棒作法线。学生看到光在水面处改变方向继续在水中传播。教师讲述什么是光的折射现象。在黑板上画出折射光路图。接着讲述什么是折射光线、折射角。同时强调指出:折射角是折射光线与法线的夹角,而不是与界面的夹角。2.当光从水中斜射入空气时,比较折射角和入射角大小关系。通过以上观察、分析与研究,探索出光的折射的初步规律:Ⅰ.在折射现象中折射光线、入射光线和法线在同一平面上;折射光线、入射光线总是分居在法线两侧,增大入射角,折射角也增大。Ⅱ.当光从空气斜射入其他介质时,折射角小于入射角;当光从其他介质斜射入空气时,折射角大于入射角。折射规律:在折射现象中折射光线、入射光线和法线在同一平面上;折射光线、入射光线分别位于法线两侧;当光从空气斜射入水或其他透明物质时折射光线向法线靠近,折射角小于入射角,入射角增大时,折射角也增大。当光从其他水或其他透明物质时斜射入空气时,折射角大于入射角。光垂直射到介质中时折射光线与入射光线在同一直线上。3.改变光源的位置,由水中沿原来的折射光线斜射入水中,观察有什么现象发生?说明了什么?演示实验,研究光的折射情况:①教师用“全反射演示器”演示课本上的实验,光从空气斜射入水中的折射情况及垂直入射的情况。让学生观察折射角与入射角的大小关系。改变入射角再做一次。演示完在黑板上画出光路图。教师先画出入射光线,然后让学生画出不同入射角的折射光线。 教师引导学生小结:光从空气斜射入水时,折射角小于入射角,折射光线向法线偏折。光线垂直水面入射时,折射角等于入射角都等于零,即方向不改变。(在黑板上板书)教师补充讲述,如果光从空气射入玻璃、水晶等一些透明介质中时,情况和上述相同。②再演示光从水斜射入空气和垂直射入空气时的折射情况。先让学生小结,然后教师再给出结论,并板书。比较①、②的情况。教师指出折射现象中,光路也是可逆的。结论:在光的折射现象中,光路是可逆的。4. 以相同的入射角,使光分别从空气斜射入水与玻璃中,比较折射角大小,说明了什么?说明:不同介质对光的折射本领不同。5. 课堂小结:光的折射现象一一光的折射的初步规律——在光的折射现象中,光路是可逆的一一不同介质对光的折射本领不同。6.举例应用光的折射规律解释生活中的一些简单现象。渔夫叉鱼时,位置偏上还是偏下,为什么?(组织学生交流辩论,探索答案) 光的折射现象的实例(画图解释)从水面上方看水中的物体看起来比实际浅; 池水看起来比实际浅思考:潜水员在水中看到的陆地上的物体比实际要高还是低?教师解释池底变浅的原因。强调:人看到池底是因为池底射出的光经过折射后进入人眼。人眼的生理功能只能感觉光是沿直线射来的。所以池底好像抬高了,也就是变浅了。需要指出:人们看到池底的B′点是B点的虚像。回顾本课开始同学们观察到的第一个现象:碗底加水后变浅。其道理和上述一样。补充实验,将硬币放入碗中,往碗中加水的,硬币从看不到到看到的实验。小结本课内容1.本课主要内容是光的折射现象、光在发生折射时折射角与入射角的关系及应用它来解释一些简单现象。2.让学生课内完成课文后的练习。请学生自己回答、订正。3.组织学生讨论筷子向上弯折的道理,最后教师在黑板上画图解释。课堂练习:课后练习4 ⑴放在水中的汤勺有何不同 为什么 ⑵给装有硬币的烧杯加水,随着水面的升高,硬币位置有何变化?为什么?组织学生讨论、分析,找出原因:光的传播方向发生改变,进而引入光的折射现象。布置作业:作业本同步练习拓展资料:海市蜃楼夏天,在平静无风的海面上,向远方望去,有时能看到山峰、船舶、楼台、亭阁、集市、庙宇等出现在远方的空中。古人不明白产生这种景象的原因,对它作了不科学的解释,认为是海中蛟龙(即蜃)吐出的气结成的,因而叫做“海市蜃楼”,也叫蜃景。海市蜃楼是光在密度分布不均匀的空气中传播时发生全反射而产生的。夏天,海面上的下层空气,温度比上层低,密度比上层大,折射率也比上层大。我们可以把海面上的空气看作是由折射率不同的许多水平气层组成的。远处的山峰、船舶、楼房、人等发出的光线射向空中时,由于不断被折射,越来越偏离法线方向,进入上层空气的光线入射角不断增大,以致发生全反射,光线反射回地面,人们逆着光线看去,就会看到远方的景物悬在空中。在沙漠里也会看到蜃景。太阳照到沙地上,接近沙面的热空气层比上层空气的密度小,折射率也小。从远处物体射向地面的光线,进入折射率小的热空气层时被折射,入射角逐渐增大,也可能发生全反射,人们逆着反射光线看去,就会看到远处物体的倒景,仿佛是从水面反射出来的一样。沙漠里的行人常被这种景象所迷惑,以为前方有水源而奔向前去,但总是可望而不可及。在炎热夏天的柏油马路上,有时也能看到上述现象。贴近热路面附近的空气层同热沙面附近的空气层一样,比上层空气的折射率小。从远处物体射向路面的光线,也可能发生全反射,从远处看去,路面显得格外明亮光滑,就像用水淋过一样。▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽教学反思: 教师个性设计栏

A

O

N

M

背景板

i

图1

甲

乙

入射光线

反射光线

法线

A

B

O

N

M

背景板

i

r

图2

甲

乙

镜面反射

漫反射

A

B

O

N

30°

40°

40°

PAGE

1

科学组 2006.2

A

O

N

M

背景板

i

图1

甲

乙

入射光线

反射光线

法线

A

B

O

N

M

背景板

i

r

图2

甲

乙

镜面反射

漫反射

A

B

O

N

30°

40°

40°

PAGE

1

科学组 2006.2

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空