1.5光的反射和折射复习[下学期]

图片预览

文档简介

课件33张PPT。科学教材第二册

第一章 对环境的察觉

教学案例分析一.本章备课的基本理念

1、以实验为基础。

2、重视信息的获取。

3、重视科学探究的过程。

4、注重学生“动手”与“动脑”的结合。

5、鼓励学生之间的交流与合作。

6、注重课堂教学与课外活动紧密结合。值得强调的几点(专家言)

1、不是书上所有的内容都要有教师在课堂上讲授,也不是只有教师讲过的内容才算学过。

2、不是书上所有的内容都要求学生学懂、学会。

3、书上的各个栏目都应得到重视。

4、评价方式要作相应改变。

二.本 章 概 述 1.本章的主要内容:

★人体上的感官(皮肤、鼻、舌、耳、眼)

★皮肤的感觉(痛觉、温觉、冷觉、触压觉)

★鼻和嗅觉

★舌的构造和味觉

★耳的结构与听觉的形成

★眼球的结构与视觉的形成

★声音的发生和传播

★光的直线传播

★光的色散

★光的反射和平面镜成像

★光的折射和凸透镜成像

★人眼的近点、明视距离、盲点、视错觉

★常见的光学仪器(照相机、放大镜)

★信息的获取和利用(电磁波)

2.本章特点

★把原来生物学中人体的神经系统部分内容和原来物理学中的声学、光学进行了整合

★从人的感觉(宏观、形象)过渡到对人体感官、声、光等自然现象的认识(微观、抽象)

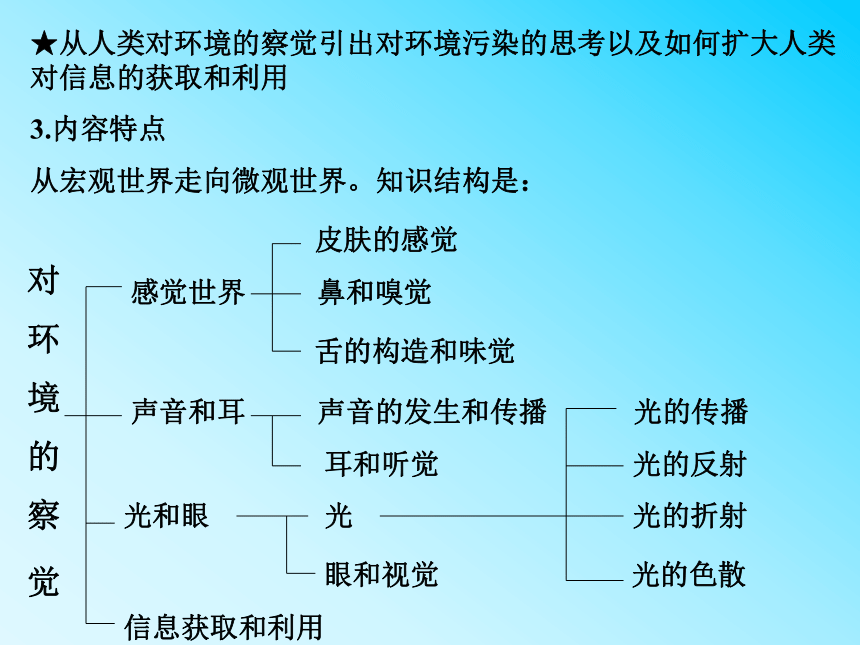

★从人类对环境的察觉引出对环境污染的思考以及如何扩大人类对信息的获取和利用

3.内容特点

从宏观世界走向微观世界。知识结构是:

皮肤的感觉

感觉世界 鼻和嗅觉

舌的构造和味觉

声音和耳 声音的发生和传播 光的传播

耳和听觉 光的反射

光和眼 光 光的折射

眼和视觉 光的色散

信息获取和利用对 环 境 的 察 觉

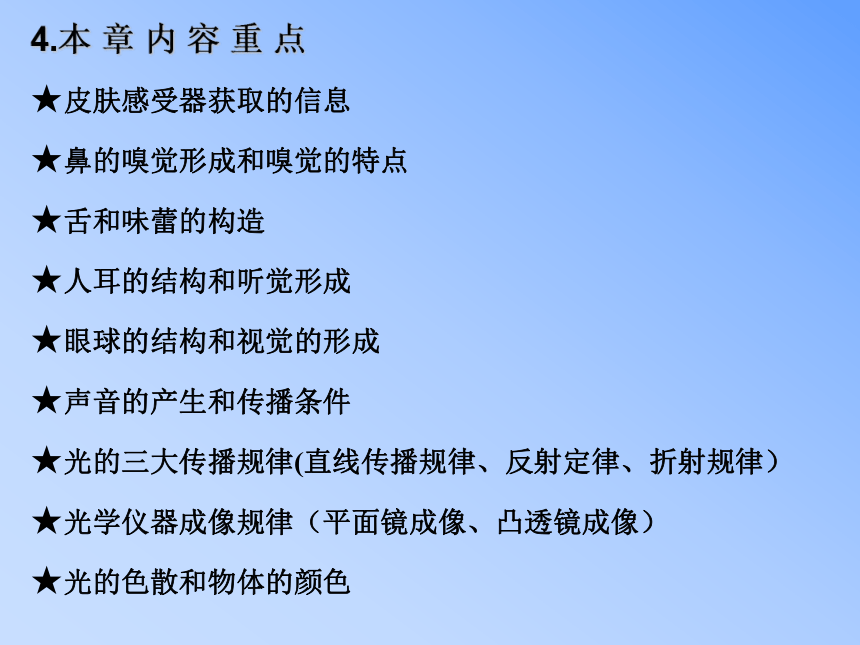

4.本 章 内 容 重 点

★皮肤感受器获取的信息

★鼻的嗅觉形成和嗅觉的特点

★舌和味蕾的构造

★人耳的结构和听觉形成

★眼球的结构和视觉的形成

★声音的产生和传播条件

★光的三大传播规律(直线传播规律、反射定律、折射规律)

★光学仪器成像规律(平面镜成像、凸透镜成像)

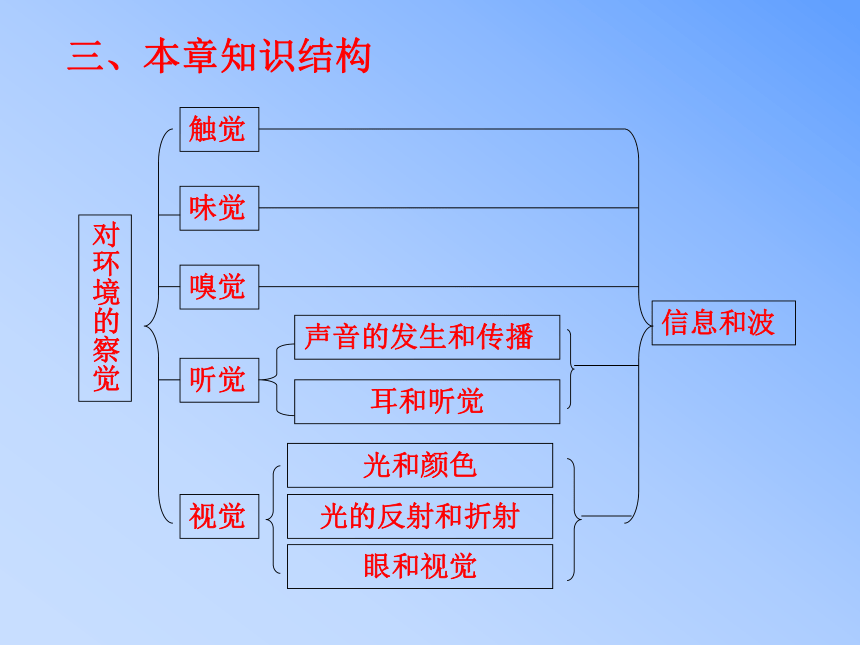

★光的色散和物体的颜色三、本章知识结构

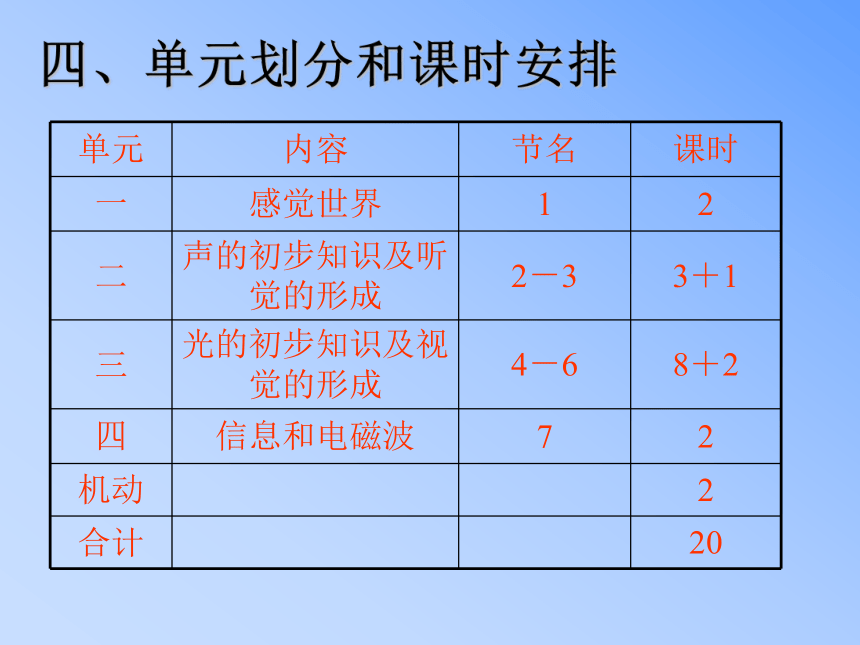

四、单元划分和课时安排

第1节 水在哪里分节解说第1节 感觉世界

教材分析

1.体验 皮肤触觉、鼻的嗅觉、舌的味觉。做到 人人参与,亲身体验。

2.比较 触觉、嗅觉与味觉在信息接受上的异同

3.观察 自己的舌头

4.实验 皮肤不同部位、舌头不同部位不同刺激 的敏感性重点和难点1、如何设计实验让学生认识皮肤的

四种感受器及四种感觉的形成.

2、让学生理解鼻腔不是形成嗅的

器官,形成嗅觉的部位是在大脑 .

3、嗅觉的形成和特点、舌对味觉的敏 感区。

4、舌不同区域味觉敏感区的实验探究 过程。 教学流程第一课时味觉-舌组织讨论展示图片交流归纳皮肤的感觉功能展示图片(不同肤色及皮肤的纵剖面图)交流归纳组织实验(触摸物体及敲击皮肤的不同部位)组织讨论(痛觉的意义)体会应用(闭眼后用手触摸纸币判断面值)第二课时传到大脑的嗅觉中枢,从而形成了嗅觉舌的不同部位对甜、酸、苦、咸的敏感性探究 提出问题 建立假设 分析数据

得出结论 收集证据 设计方案(思路、器材、记录表格) (仪器使用、操作、观察记录) (生活经验)(定性)第2节 声音的发生和传播

教材分析

1.通过学生动手做趣味发声实验,从实验中感知声音发生的条件.

2.改进声音传播实验,得到声音传播的条件.

3.组织好固体、液体、水面波的学生实验,做好声音传播形式实验。

4.利用多媒体动画展示声波的形成、声音在不同介质的传播快慢、回声的形成。

5.通过柱形图的观察,让学生学会提出问题.重点和难点 1、声音发生的条件,声音传播的 条件.

2、真空不能传播声音的实验演示. 第3节 耳和听觉

教材分析

1.利用模型或图片观察耳 的构造,培养学生观察态度、观察习惯、观察方法、观察顺序(从局部到整体或从整体到局部。

2.掌握听觉形成的过程中耳中各个部分发挥的个体功能和协调合作功能.

3.通过体验或了解晕船、晕车等现象感知耳朵的保持头部平衡作用。

4.了解“失聪”原因,激发学生对失聪残疾人关爱的情感.

5.组织好“为什么要用两只耳朵听”的探究活动.

6.通过实验知道描述乐音的三要素及决定因素

7.知道人的发声频率范围和人耳的听觉频率范围

8.了解次声波和超声波及应用

9.了解噪声和乐音的区别,了解噪声污染的产生、危害及防止措施。

10.了解科学技术给人类和自然环境带来的负面效应。第4节 光和颜色

教材分析

1.这是一节集现象、规律于一身的课。建议什么是光源光的传播、光的传播有多快、阳光下树荫中的圆形光斑是怎样形成的用一课时;光的色散、看不见的光、物体的颜色用一课时。

2.第一节课以探究光的直线传播规律为核心,利用“提出问题→猜想→实验检验→得出结论→解决实际问题”的五段教学程序,力图使学生自己“发现”并总结出光的直线传播规律.知道光线是为了研究问题而建立的模型,实际并不存在.光速、光年的知识可以通过讲授伽利略测光速失败的科学史故事来展示。小孔成像的探究活动关键是控制好孔的大小,第5点是培养学生创新能力和发散思维的好机会。

3.第二节课的关键是做好实验,可以组织学生先在室外完成太阳光色散、物体的颜色的实验,再回到课堂学习了解单色光、复色光、红外线、透明体和不透明体的颜色的决定因素。

第5节 光的反射和折射

教材分析

1.本单元分三课时完成.光的反射、平面镜成象、光的折射各一课时。

2.光的反射关键是做好实验,在此基础上让学生先建立一面、一点、三线、两角的概念,再进一步研究得到三线关系和两角关系、光路可逆性。再联系实际合作讨论镜面反射和漫反射。

3.平面镜成像可以通过演示“浇不灭的火焰”趣味实验来激发学生的学习兴趣,然后通过分组实验来让学生自己探究得到规律.然后指导学生如何运用规律来画成像光路图.再进一步讨论成像给我们带来的便利和不利.

4.光的折射通过学生分组做用铁丝叉鱼、光从空气斜射入水、光从油斜射入水的探究实验来发现问题、寻找得到规律。并注意归纳和反射定律的异同。注意入射角为零度的特殊现象。第6节 眼和视觉

教材分析

1.本单元建议用7课时.具体分配如下:

透镜1课时 研究凸透镜成像 1课时 照相机放大镜1课时

眼镜1课时 人类视觉的限制1课时

单元复习1课时

2.透镜这节课是本章的基础,在关注实验的同时要落实焦点、焦距主光轴、会聚、发散等概念。

3研究凸透镜成像的实验 事先要作一些概念的铺垫(物体、像、物距、像距、光屏以及指导如何把测量得到的数据进行比较得到规律。

4.照相机和放大镜的教学是把上一课时得到的规律具体应用.还是要通过实验来把概念、规律一一对应,避免理论和实际的脱节。

5.眼睛的教学要突出通过对模型和图片的观察来把眼球的各部分

和凸透镜成像过程中的各部分链接起来,从而进一步知道各部分在引起视觉过程中的功能.

6.人类视觉上究竟存在哪些限制?可以让学生通过对近点、明视距离、盲点的测定来体验获得,近视眼 和远视眼的原因和矫正可以通过模型的演示来得到。色盲可以让学生回忆体检或观察辨色卡来获得。通过学习能唤醒学生自觉爱护眼睛,养成保护视力的好习惯第7节 信息的获取和利用

教材分析

1.本节可以通过让学生归纳前面6种感受器的共同点来引出

2.对人类怎样认识信息世界的问题要通过学生举例来归纳出书中的人获取传递处理的框图.

3.通过介绍人类交流信息的历史和让学生阅读书中的框图让学生明白信息技术对人类文明社会的发展的作用.初步了解电磁波及其家族成员,了解它们在生活、生产、经济发展中的作用。

4通过阅读视觉的误差图和讨论让学生意识到对信息的分析筛选的重要性.

中国古代声学和光学成就

1.光的直线传播、小孔成像、凹面镜、凸面镜成像 《墨经》 墨子 公元前390年

2.认识到日月食为天体的互相遮掩现象

《天文》石申 公元前360年

3.最早的幻灯 《韩非子》 韩非 公元前237年

4.中国最早的音乐理论

《晏子春秋》晏婴 公元前522

5.“若云薄漏日,日照雨滴则虹生”.对虹的合理解释

《礼记正义》孔颖达 公元199年

第一章 对环境的察觉

教学案例分析一.本章备课的基本理念

1、以实验为基础。

2、重视信息的获取。

3、重视科学探究的过程。

4、注重学生“动手”与“动脑”的结合。

5、鼓励学生之间的交流与合作。

6、注重课堂教学与课外活动紧密结合。值得强调的几点(专家言)

1、不是书上所有的内容都要有教师在课堂上讲授,也不是只有教师讲过的内容才算学过。

2、不是书上所有的内容都要求学生学懂、学会。

3、书上的各个栏目都应得到重视。

4、评价方式要作相应改变。

二.本 章 概 述 1.本章的主要内容:

★人体上的感官(皮肤、鼻、舌、耳、眼)

★皮肤的感觉(痛觉、温觉、冷觉、触压觉)

★鼻和嗅觉

★舌的构造和味觉

★耳的结构与听觉的形成

★眼球的结构与视觉的形成

★声音的发生和传播

★光的直线传播

★光的色散

★光的反射和平面镜成像

★光的折射和凸透镜成像

★人眼的近点、明视距离、盲点、视错觉

★常见的光学仪器(照相机、放大镜)

★信息的获取和利用(电磁波)

2.本章特点

★把原来生物学中人体的神经系统部分内容和原来物理学中的声学、光学进行了整合

★从人的感觉(宏观、形象)过渡到对人体感官、声、光等自然现象的认识(微观、抽象)

★从人类对环境的察觉引出对环境污染的思考以及如何扩大人类对信息的获取和利用

3.内容特点

从宏观世界走向微观世界。知识结构是:

皮肤的感觉

感觉世界 鼻和嗅觉

舌的构造和味觉

声音和耳 声音的发生和传播 光的传播

耳和听觉 光的反射

光和眼 光 光的折射

眼和视觉 光的色散

信息获取和利用对 环 境 的 察 觉

4.本 章 内 容 重 点

★皮肤感受器获取的信息

★鼻的嗅觉形成和嗅觉的特点

★舌和味蕾的构造

★人耳的结构和听觉形成

★眼球的结构和视觉的形成

★声音的产生和传播条件

★光的三大传播规律(直线传播规律、反射定律、折射规律)

★光学仪器成像规律(平面镜成像、凸透镜成像)

★光的色散和物体的颜色三、本章知识结构

四、单元划分和课时安排

第1节 水在哪里分节解说第1节 感觉世界

教材分析

1.体验 皮肤触觉、鼻的嗅觉、舌的味觉。做到 人人参与,亲身体验。

2.比较 触觉、嗅觉与味觉在信息接受上的异同

3.观察 自己的舌头

4.实验 皮肤不同部位、舌头不同部位不同刺激 的敏感性重点和难点1、如何设计实验让学生认识皮肤的

四种感受器及四种感觉的形成.

2、让学生理解鼻腔不是形成嗅的

器官,形成嗅觉的部位是在大脑 .

3、嗅觉的形成和特点、舌对味觉的敏 感区。

4、舌不同区域味觉敏感区的实验探究 过程。 教学流程第一课时味觉-舌组织讨论展示图片交流归纳皮肤的感觉功能展示图片(不同肤色及皮肤的纵剖面图)交流归纳组织实验(触摸物体及敲击皮肤的不同部位)组织讨论(痛觉的意义)体会应用(闭眼后用手触摸纸币判断面值)第二课时传到大脑的嗅觉中枢,从而形成了嗅觉舌的不同部位对甜、酸、苦、咸的敏感性探究 提出问题 建立假设 分析数据

得出结论 收集证据 设计方案(思路、器材、记录表格) (仪器使用、操作、观察记录) (生活经验)(定性)第2节 声音的发生和传播

教材分析

1.通过学生动手做趣味发声实验,从实验中感知声音发生的条件.

2.改进声音传播实验,得到声音传播的条件.

3.组织好固体、液体、水面波的学生实验,做好声音传播形式实验。

4.利用多媒体动画展示声波的形成、声音在不同介质的传播快慢、回声的形成。

5.通过柱形图的观察,让学生学会提出问题.重点和难点 1、声音发生的条件,声音传播的 条件.

2、真空不能传播声音的实验演示. 第3节 耳和听觉

教材分析

1.利用模型或图片观察耳 的构造,培养学生观察态度、观察习惯、观察方法、观察顺序(从局部到整体或从整体到局部。

2.掌握听觉形成的过程中耳中各个部分发挥的个体功能和协调合作功能.

3.通过体验或了解晕船、晕车等现象感知耳朵的保持头部平衡作用。

4.了解“失聪”原因,激发学生对失聪残疾人关爱的情感.

5.组织好“为什么要用两只耳朵听”的探究活动.

6.通过实验知道描述乐音的三要素及决定因素

7.知道人的发声频率范围和人耳的听觉频率范围

8.了解次声波和超声波及应用

9.了解噪声和乐音的区别,了解噪声污染的产生、危害及防止措施。

10.了解科学技术给人类和自然环境带来的负面效应。第4节 光和颜色

教材分析

1.这是一节集现象、规律于一身的课。建议什么是光源光的传播、光的传播有多快、阳光下树荫中的圆形光斑是怎样形成的用一课时;光的色散、看不见的光、物体的颜色用一课时。

2.第一节课以探究光的直线传播规律为核心,利用“提出问题→猜想→实验检验→得出结论→解决实际问题”的五段教学程序,力图使学生自己“发现”并总结出光的直线传播规律.知道光线是为了研究问题而建立的模型,实际并不存在.光速、光年的知识可以通过讲授伽利略测光速失败的科学史故事来展示。小孔成像的探究活动关键是控制好孔的大小,第5点是培养学生创新能力和发散思维的好机会。

3.第二节课的关键是做好实验,可以组织学生先在室外完成太阳光色散、物体的颜色的实验,再回到课堂学习了解单色光、复色光、红外线、透明体和不透明体的颜色的决定因素。

第5节 光的反射和折射

教材分析

1.本单元分三课时完成.光的反射、平面镜成象、光的折射各一课时。

2.光的反射关键是做好实验,在此基础上让学生先建立一面、一点、三线、两角的概念,再进一步研究得到三线关系和两角关系、光路可逆性。再联系实际合作讨论镜面反射和漫反射。

3.平面镜成像可以通过演示“浇不灭的火焰”趣味实验来激发学生的学习兴趣,然后通过分组实验来让学生自己探究得到规律.然后指导学生如何运用规律来画成像光路图.再进一步讨论成像给我们带来的便利和不利.

4.光的折射通过学生分组做用铁丝叉鱼、光从空气斜射入水、光从油斜射入水的探究实验来发现问题、寻找得到规律。并注意归纳和反射定律的异同。注意入射角为零度的特殊现象。第6节 眼和视觉

教材分析

1.本单元建议用7课时.具体分配如下:

透镜1课时 研究凸透镜成像 1课时 照相机放大镜1课时

眼镜1课时 人类视觉的限制1课时

单元复习1课时

2.透镜这节课是本章的基础,在关注实验的同时要落实焦点、焦距主光轴、会聚、发散等概念。

3研究凸透镜成像的实验 事先要作一些概念的铺垫(物体、像、物距、像距、光屏以及指导如何把测量得到的数据进行比较得到规律。

4.照相机和放大镜的教学是把上一课时得到的规律具体应用.还是要通过实验来把概念、规律一一对应,避免理论和实际的脱节。

5.眼睛的教学要突出通过对模型和图片的观察来把眼球的各部分

和凸透镜成像过程中的各部分链接起来,从而进一步知道各部分在引起视觉过程中的功能.

6.人类视觉上究竟存在哪些限制?可以让学生通过对近点、明视距离、盲点的测定来体验获得,近视眼 和远视眼的原因和矫正可以通过模型的演示来得到。色盲可以让学生回忆体检或观察辨色卡来获得。通过学习能唤醒学生自觉爱护眼睛,养成保护视力的好习惯第7节 信息的获取和利用

教材分析

1.本节可以通过让学生归纳前面6种感受器的共同点来引出

2.对人类怎样认识信息世界的问题要通过学生举例来归纳出书中的人获取传递处理的框图.

3.通过介绍人类交流信息的历史和让学生阅读书中的框图让学生明白信息技术对人类文明社会的发展的作用.初步了解电磁波及其家族成员,了解它们在生活、生产、经济发展中的作用。

4通过阅读视觉的误差图和讨论让学生意识到对信息的分析筛选的重要性.

中国古代声学和光学成就

1.光的直线传播、小孔成像、凹面镜、凸面镜成像 《墨经》 墨子 公元前390年

2.认识到日月食为天体的互相遮掩现象

《天文》石申 公元前360年

3.最早的幻灯 《韩非子》 韩非 公元前237年

4.中国最早的音乐理论

《晏子春秋》晏婴 公元前522

5.“若云薄漏日,日照雨滴则虹生”.对虹的合理解释

《礼记正义》孔颖达 公元199年

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空