眼和视觉[下学期]

图片预览

文档简介

本章累计11个

教学内容 第6节 眼和视觉(一)

内容分析(教材处理) 眼和视觉本节教学内容较多应该抓住重点,可以分为三课时进行。第一课时主要介绍凹透镜与凸透镜对光线的作用,重要放在作相应的光路图;第二课时在实验室通过演示实验总结出透镜的对光线的会集与发散作用,接着组织学生探究凸透镜的成像规律,成像的性质学生观察得出比较容易,但成像的范围,还需要教师引导通过比较才能得出;第三课时是对于人眼的结构与功能的关系,可以启发学生去理解总结,视力的矫正是较为难的地方,注意抓住主要的地方——造成近视与远视的原因是什么?它们成像在视网膜前面还是后面?然后再从需要发散还是要会集,来考虑是用凸透镜还是凹透镜。凸透镜与凹透镜对光线的作用是第一课时的主要内容,教学时不但让学生知识它们的作用,更要学会通过感性的作图,掌握一些特殊光线作图的方法,从而体会它们的作用。

教学目标 知识与技能 通过观察了解凸/凹透镜的结构特点,并学会画凸透镜和凹透镜特殊的光线及光路图。

过程与方法 通过观察凸/凹透镜的结构特点,归纳他们的特点,并通过练习作图,养成良好的作图习惯。

情感、态度及价值观 进一步体会凸/凹透镜结构与凸/凹透镜功能相适应的基本理念。激发学习兴趣。

教学重点 凸/凹透镜的结构特点,凸/凹透镜特殊光线的要求

教学难点 凸/凹透镜特殊光线的要求

教学用具 不同类型的凸透镜、凹透镜/放大镜、显微镜、望远镜

情境设置 情境一:人眼为什么能够看见物体?照相机为什么能够照相?显微镜为什么能够看到 微小的物体?情境二:展示常见的光学仪器:放大镜、显微镜、望远镜、近视眼镜、远视眼镜等,请给予它们分类。情境三:你能通过实验的方法说明凸透镜与凹透镜有不同的功能吗?情境四:关于凸透镜、凹透镜作图及特殊光线的要求,名称介绍。情境五:在冰天雪地的地方,你没有带火种,你能想办法取火吗?

教学过程 边教边悟

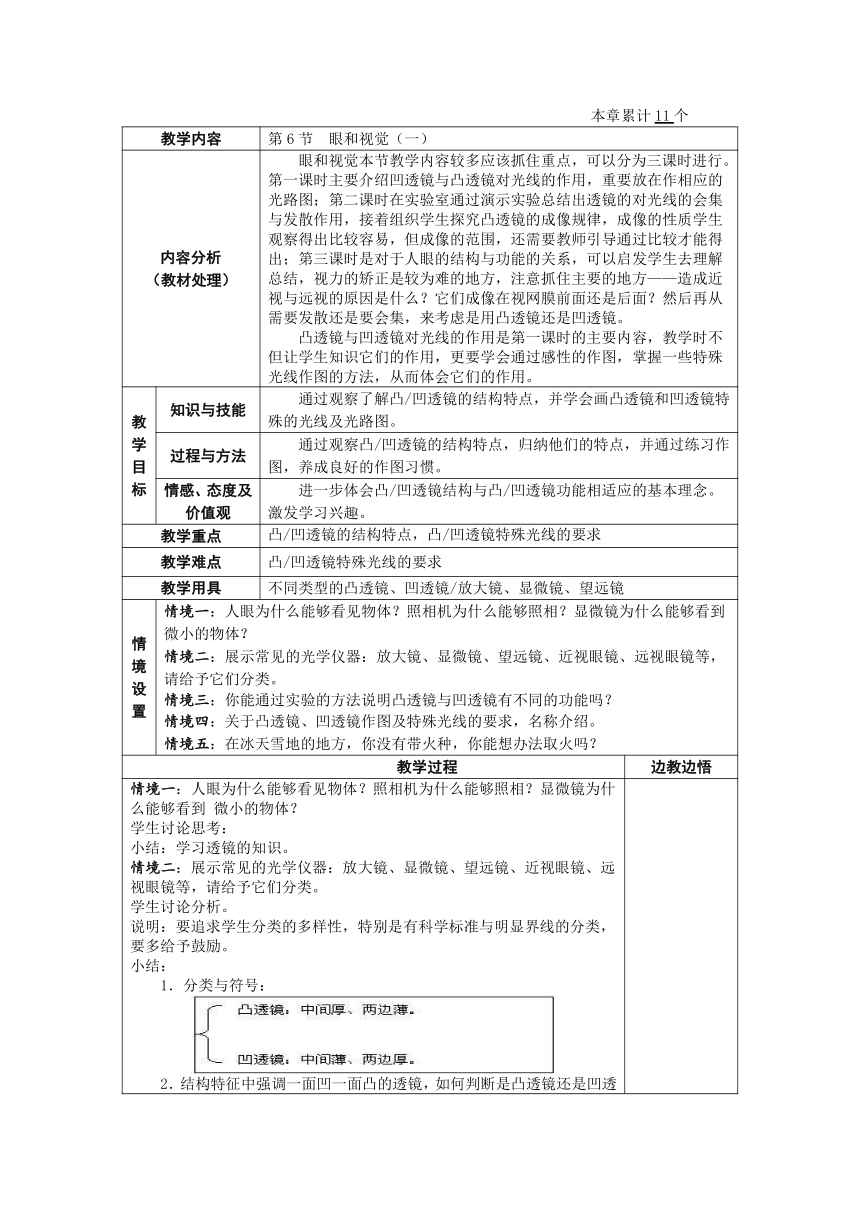

情境一:人眼为什么能够看见物体?照相机为什么能够照相?显微镜为什么能够看到 微小的物体?学生讨论思考:小结:学习透镜的知识。情境二:展示常见的光学仪器:放大镜、显微镜、望远镜、近视眼镜、远视眼镜等,请给予它们分类。学生讨论分析。说明:要追求学生分类的多样性,特别是有科学标准与明显界线的分类,要多给予鼓励。小结: 1.分类与符号: 2.结构特征中强调一面凹一面凸的透镜,如何判断是凸透镜还是凹透镜?情境三:你能通过实验的方法说明凸透镜与凹透镜有不同的功能吗?学生实验1:让凸透镜正对着太阳光,拿一张白纸在它的另一侧来回移动,直到纸上的光斑变的最小、最亮。学生实验2:再做上面的实验,纸上还能得到最小最亮的光斑吗? 观察思考:看到什么现象?说明凸透镜具有什么性质?凹透镜又有什么性质?结论:凸透镜具有会聚的性质;凹透镜具有发散的性质。情境四:关于凸透镜、凹透镜作图及特殊光线的要求,名称介绍。 焦点:凸透镜能将平行光线会聚一点,这点叫做凸透镜的焦点。凸透镜有两个实焦点;凹透镜有两个虚焦点。 透镜的光心与主轴:透镜的中心叫光心O;通过透镜两边圆心的直线O1O2。 焦距:焦点到光心的距离用f表示。 虚像与实像:能够在光屏上得到的像叫实像;不能在光屏上接受到的像叫虚像。物距、像距:物体到透镜的距离叫物距,像到透镜的距离。学生作图练习: 1)平行光通过凸透镜、凹透镜后的光线; 2)经过焦点后的光线通过凸透镜、凹透镜的光路路。情境五:在冰天雪地的地方,你没有带火种,你能想办法取火吗?学生思考:小结:可以将冰制成凸透镜状。课堂小结: 课内作业:

板书设计

第6节 眼和视觉(一) 形状:中央厚边缘薄的透镜 凸透镜 作用:对光线具有会聚作用 光路图:(略)透镜 形状:中央薄边缘厚的透镜 凹透镜 作用:对光线具有发散作用 光路图:(略)

课外探究

探究影响凸透镜折射能力的因素。

教后反思

本章累计12个

教学内容 第6节 眼和视觉(二)

内容分析(教材处理) 在实验室通过实验组织学生探究凸透镜的成像规律,成像的性质学生观察得出比较容易,但成像的范围,还需要教师引导通过比较才能得出,并结合凸透镜在生活中的应用的具体实例进行学习。

教学目标 知识与技能 通过实验了解凸透镜的成像的特点。应用凸透镜模型解释照相机、放大镜和人眼球的作用。

过程与方法 通过实验探究凸透镜成像规律,了解并体验凸透镜成像规律的特征,并学会利用不完全归纳法。

情感、态度及价值观 通过了解凸透镜的成像规律在生产、生活和社会中的广泛应用,激发学生的学习兴趣。

教学重点 凸透镜的成像规律的实验探究。凸透镜的成像规律的应用。

教学难点 凸透镜成像规律的理解与应用。

教学用具 凸透镜、凹透镜、白纸、刻度尺、照相机、放大镜、光具座、蜡烛、火柴光屏

情境设置 情境一:放大镜能够用来看较小的物体,照相机能够照相,他们都是凸透镜,都能成像,凸透镜成像有什么规律?情境二:探究凸透镜成像规律。情境三:进一步深入探究。情境四:相机/放大镜/放映机的应用。

教学过程 边教边悟

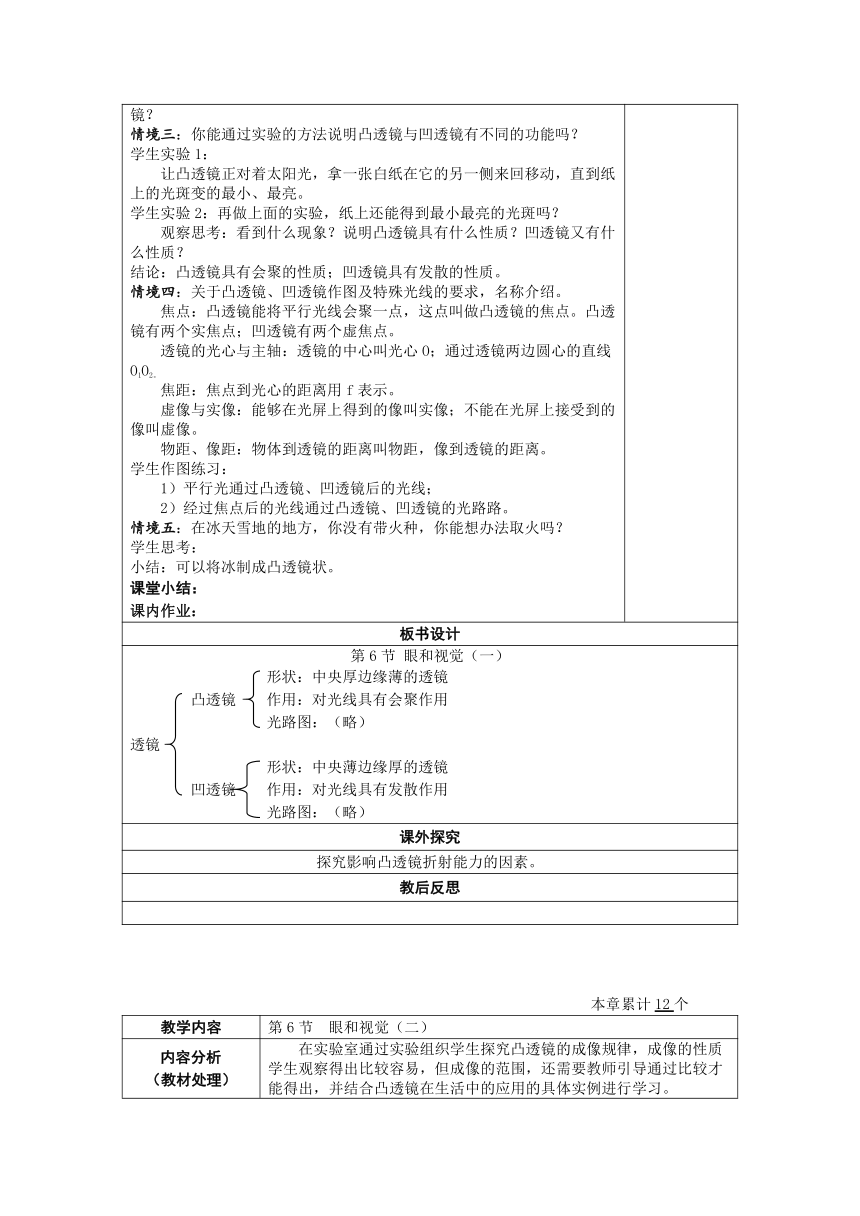

情境一:放大镜能够用来看较小的物体,照相机能够照相,他们都是凸透镜,都能成像,凸透镜成像有什么规律?学生讨论回答。小结:研究凸透镜的成像规律。情境二:探究凸透镜成像规律。 提出问题:凸透镜成像有什么规律?(成像的大小、倒正、远近与什么有关) 设计实验方案:教师引导学生熟悉实验器材,说明各器材的作用:光具座上面放置 凸透镜、蜡烛、光屏,前面的刻度尺测量物距、像距,告知焦距,从左至右依次放置蜡烛、凸透镜、光屏,光屏是用来接受像的,点燃的蜡烛烛焰作为成像的物体, 注意:应该调整凸透镜和光屏的高度,使蜡烛烛焰、凸透镜、光屏三者的中心大致在同一高度。 探究过程: 移动蜡烛,使它与透镜的距离,再移动光屏,使光屏上出现清晰的烛焰的像,观察像的倒与正、放大与缩小、虚与实的情况,并侧此时的物距、像距,将观察情况记入表内。 移动蜡烛,使物距,重复以上步骤,将观察到的结果填入表内。 移动蜡烛,使物距,重复以上步骤,将观察到的结果填入表内。 再将蜡烛靠近透镜,使物距,移动光屏,光屏能够成烛焰的像吗? 再将蜡烛靠近透镜,使物距,移动光屏,光屏能够成烛焰的像吗?移开光屏,直接用眼睛通过观察烛焰,看到了什么?蜡烛到透镜的距离像的特点到或正缩小或放大虚或实像与透镜的距离u>2fu=2ff板书设计

第6节 眼和视觉(二) 1.研究凸透镜的成像规律蜡烛到透镜的距离像的特点到或正缩小或放大虚或实像与透镜的距离u>2fu=2ff课外探究

1.将凸透镜上部分遮去,凸透镜还能成完整的像吗?与原来成像相比有什么差别?2.当蜡烛向凸透镜移去时,光屏如何移动?3.在蜡烛与光屏移动的过程中,它们之间的距离如何变化?

教后反思

本章累计13个

教学内容 第6节 眼和视觉(三)

内容分析(教材处理) 通过观察眼球结构示意图,认识眼球的结构特征,并利用学生近视等感性特征,学眼/远视眼/盲点/远点/近点等的实验与以观察。

教学目标 知识与技能 了解眼球的结构及各个部分的功能,能说处视觉的形成过程,知道人类视觉上的限制,了解近视眼、远视眼的成因,并知道近视眼和远视眼的矫正方法。

过程与方法 通过观察眼球的结构,总结眼球的各部分功能,进一步强化结构与功能相适应的特征。

情感、态度及价值观 树立保护眼睛和用眼卫生的意识。知道目前人类对近视、远视的矫正方法,理解科学、技术与社会的关系。

教学重点 视觉的形成与用眼卫生意识的逐步树立。

教学难点 近视眼和远视眼的矫正方法。

教学用具 眼球结构模型、变色卡

情境设置 情境一:请分析照相机的成像特征。情境二:展示眼睛——主要部分是眼球,观察(有秩序的观察)眼球的和部分结构。情境三:人眼能接受许多信息,是不是所有的信息都可以感觉到?情境四:上述的对人类视觉上的限制对人类有什么弊端。情境五:眼睛是对要类来说非常重要,谈谈在平时的生活中如何保护眼睛。

教学过程 边教边悟

情境一:请分析照相机的成像特征。学生讨论回答:小结: 镜头相当于一个凸透镜,胶卷相当于光屏,被照景物是物体。 使用方法:调节镜头到胶片的距离胶片就会出现景物的清晰的倒立的、缩小的、实像。暴光、显影、冲洗得到照片。情境二:展示眼睛——主要部分是眼球 1)作用(相当于一架照相机)眼球的结构与功能:和照相机相似。2)观察眼球模型明白各部分的名称及用途。 课件演示:眼球的结构。 3)眼睛:眼帘、睫毛、巩膜、瞳孔、虹膜、泪腺管 实验:虹膜的颜色。不同肤色的人的颜色不同。 实验:观察同桌同学的虹膜和瞳孔。用手电照射右眼。 引导观察:右眼的瞳孔有什么变化?瞳孔有什么作用? 结论:在光亮的环境里,瞳孔能控制进入眼睛的光线的多少。虹膜的作用是调节瞳孔的大小。情境三:人眼能接受许多信息,是不是所有的信息都可以感觉到?人类视觉上的限制。学生实验探究:同桌同学配合进行测量。 近点:将眼睛凝视课本上的任意字,漫漫移近,直到字体开始模糊不清。测出此时眼睛与字的距离,即为近点。 远点:同样两个同学测出远点。 盲点:自己做盲点实验。说明视网膜上有不感光的部位——即盲点。 近视:原因:眼球前后径过长,或晶状体曲度过大,成像在视网膜前。矫正方法:戴凹透镜。 远视:原因:眼球前后径过短,或晶状体曲度过小,晶状体的弹性变小,成像在视网膜后。矫正方法:戴凸透镜。 色盲:失去正常人辨别颜色能力的先天性色觉障碍。情境四:上述的对人类视觉上的限制对人类有什么弊端。学生讨论:小结:情境五:眼睛是对要类来说非常重要,谈谈在平时的生活中如何保护眼睛。学生讨论回答:小结: “两要二不要”。有异物进入人眼怎么办? 课堂小结: 课内作业:

板书设计

第6节 眼和视觉(三)1.眼睛——主要部分是眼球2.人类视觉上的限制

课外探究

收集有关古今中外传递信息的方法资料。

教后反思

教学内容 第6节 眼和视觉(一)

内容分析(教材处理) 眼和视觉本节教学内容较多应该抓住重点,可以分为三课时进行。第一课时主要介绍凹透镜与凸透镜对光线的作用,重要放在作相应的光路图;第二课时在实验室通过演示实验总结出透镜的对光线的会集与发散作用,接着组织学生探究凸透镜的成像规律,成像的性质学生观察得出比较容易,但成像的范围,还需要教师引导通过比较才能得出;第三课时是对于人眼的结构与功能的关系,可以启发学生去理解总结,视力的矫正是较为难的地方,注意抓住主要的地方——造成近视与远视的原因是什么?它们成像在视网膜前面还是后面?然后再从需要发散还是要会集,来考虑是用凸透镜还是凹透镜。凸透镜与凹透镜对光线的作用是第一课时的主要内容,教学时不但让学生知识它们的作用,更要学会通过感性的作图,掌握一些特殊光线作图的方法,从而体会它们的作用。

教学目标 知识与技能 通过观察了解凸/凹透镜的结构特点,并学会画凸透镜和凹透镜特殊的光线及光路图。

过程与方法 通过观察凸/凹透镜的结构特点,归纳他们的特点,并通过练习作图,养成良好的作图习惯。

情感、态度及价值观 进一步体会凸/凹透镜结构与凸/凹透镜功能相适应的基本理念。激发学习兴趣。

教学重点 凸/凹透镜的结构特点,凸/凹透镜特殊光线的要求

教学难点 凸/凹透镜特殊光线的要求

教学用具 不同类型的凸透镜、凹透镜/放大镜、显微镜、望远镜

情境设置 情境一:人眼为什么能够看见物体?照相机为什么能够照相?显微镜为什么能够看到 微小的物体?情境二:展示常见的光学仪器:放大镜、显微镜、望远镜、近视眼镜、远视眼镜等,请给予它们分类。情境三:你能通过实验的方法说明凸透镜与凹透镜有不同的功能吗?情境四:关于凸透镜、凹透镜作图及特殊光线的要求,名称介绍。情境五:在冰天雪地的地方,你没有带火种,你能想办法取火吗?

教学过程 边教边悟

情境一:人眼为什么能够看见物体?照相机为什么能够照相?显微镜为什么能够看到 微小的物体?学生讨论思考:小结:学习透镜的知识。情境二:展示常见的光学仪器:放大镜、显微镜、望远镜、近视眼镜、远视眼镜等,请给予它们分类。学生讨论分析。说明:要追求学生分类的多样性,特别是有科学标准与明显界线的分类,要多给予鼓励。小结: 1.分类与符号: 2.结构特征中强调一面凹一面凸的透镜,如何判断是凸透镜还是凹透镜?情境三:你能通过实验的方法说明凸透镜与凹透镜有不同的功能吗?学生实验1:让凸透镜正对着太阳光,拿一张白纸在它的另一侧来回移动,直到纸上的光斑变的最小、最亮。学生实验2:再做上面的实验,纸上还能得到最小最亮的光斑吗? 观察思考:看到什么现象?说明凸透镜具有什么性质?凹透镜又有什么性质?结论:凸透镜具有会聚的性质;凹透镜具有发散的性质。情境四:关于凸透镜、凹透镜作图及特殊光线的要求,名称介绍。 焦点:凸透镜能将平行光线会聚一点,这点叫做凸透镜的焦点。凸透镜有两个实焦点;凹透镜有两个虚焦点。 透镜的光心与主轴:透镜的中心叫光心O;通过透镜两边圆心的直线O1O2。 焦距:焦点到光心的距离用f表示。 虚像与实像:能够在光屏上得到的像叫实像;不能在光屏上接受到的像叫虚像。物距、像距:物体到透镜的距离叫物距,像到透镜的距离。学生作图练习: 1)平行光通过凸透镜、凹透镜后的光线; 2)经过焦点后的光线通过凸透镜、凹透镜的光路路。情境五:在冰天雪地的地方,你没有带火种,你能想办法取火吗?学生思考:小结:可以将冰制成凸透镜状。课堂小结: 课内作业:

板书设计

第6节 眼和视觉(一) 形状:中央厚边缘薄的透镜 凸透镜 作用:对光线具有会聚作用 光路图:(略)透镜 形状:中央薄边缘厚的透镜 凹透镜 作用:对光线具有发散作用 光路图:(略)

课外探究

探究影响凸透镜折射能力的因素。

教后反思

本章累计12个

教学内容 第6节 眼和视觉(二)

内容分析(教材处理) 在实验室通过实验组织学生探究凸透镜的成像规律,成像的性质学生观察得出比较容易,但成像的范围,还需要教师引导通过比较才能得出,并结合凸透镜在生活中的应用的具体实例进行学习。

教学目标 知识与技能 通过实验了解凸透镜的成像的特点。应用凸透镜模型解释照相机、放大镜和人眼球的作用。

过程与方法 通过实验探究凸透镜成像规律,了解并体验凸透镜成像规律的特征,并学会利用不完全归纳法。

情感、态度及价值观 通过了解凸透镜的成像规律在生产、生活和社会中的广泛应用,激发学生的学习兴趣。

教学重点 凸透镜的成像规律的实验探究。凸透镜的成像规律的应用。

教学难点 凸透镜成像规律的理解与应用。

教学用具 凸透镜、凹透镜、白纸、刻度尺、照相机、放大镜、光具座、蜡烛、火柴光屏

情境设置 情境一:放大镜能够用来看较小的物体,照相机能够照相,他们都是凸透镜,都能成像,凸透镜成像有什么规律?情境二:探究凸透镜成像规律。情境三:进一步深入探究。情境四:相机/放大镜/放映机的应用。

教学过程 边教边悟

情境一:放大镜能够用来看较小的物体,照相机能够照相,他们都是凸透镜,都能成像,凸透镜成像有什么规律?学生讨论回答。小结:研究凸透镜的成像规律。情境二:探究凸透镜成像规律。 提出问题:凸透镜成像有什么规律?(成像的大小、倒正、远近与什么有关) 设计实验方案:教师引导学生熟悉实验器材,说明各器材的作用:光具座上面放置 凸透镜、蜡烛、光屏,前面的刻度尺测量物距、像距,告知焦距,从左至右依次放置蜡烛、凸透镜、光屏,光屏是用来接受像的,点燃的蜡烛烛焰作为成像的物体, 注意:应该调整凸透镜和光屏的高度,使蜡烛烛焰、凸透镜、光屏三者的中心大致在同一高度。 探究过程: 移动蜡烛,使它与透镜的距离,再移动光屏,使光屏上出现清晰的烛焰的像,观察像的倒与正、放大与缩小、虚与实的情况,并侧此时的物距、像距,将观察情况记入表内。 移动蜡烛,使物距,重复以上步骤,将观察到的结果填入表内。 移动蜡烛,使物距,重复以上步骤,将观察到的结果填入表内。 再将蜡烛靠近透镜,使物距,移动光屏,光屏能够成烛焰的像吗? 再将蜡烛靠近透镜,使物距,移动光屏,光屏能够成烛焰的像吗?移开光屏,直接用眼睛通过观察烛焰,看到了什么?蜡烛到透镜的距离像的特点到或正缩小或放大虚或实像与透镜的距离u>2fu=2ff

第6节 眼和视觉(二) 1.研究凸透镜的成像规律蜡烛到透镜的距离像的特点到或正缩小或放大虚或实像与透镜的距离u>2fu=2ff

1.将凸透镜上部分遮去,凸透镜还能成完整的像吗?与原来成像相比有什么差别?2.当蜡烛向凸透镜移去时,光屏如何移动?3.在蜡烛与光屏移动的过程中,它们之间的距离如何变化?

教后反思

本章累计13个

教学内容 第6节 眼和视觉(三)

内容分析(教材处理) 通过观察眼球结构示意图,认识眼球的结构特征,并利用学生近视等感性特征,学眼/远视眼/盲点/远点/近点等的实验与以观察。

教学目标 知识与技能 了解眼球的结构及各个部分的功能,能说处视觉的形成过程,知道人类视觉上的限制,了解近视眼、远视眼的成因,并知道近视眼和远视眼的矫正方法。

过程与方法 通过观察眼球的结构,总结眼球的各部分功能,进一步强化结构与功能相适应的特征。

情感、态度及价值观 树立保护眼睛和用眼卫生的意识。知道目前人类对近视、远视的矫正方法,理解科学、技术与社会的关系。

教学重点 视觉的形成与用眼卫生意识的逐步树立。

教学难点 近视眼和远视眼的矫正方法。

教学用具 眼球结构模型、变色卡

情境设置 情境一:请分析照相机的成像特征。情境二:展示眼睛——主要部分是眼球,观察(有秩序的观察)眼球的和部分结构。情境三:人眼能接受许多信息,是不是所有的信息都可以感觉到?情境四:上述的对人类视觉上的限制对人类有什么弊端。情境五:眼睛是对要类来说非常重要,谈谈在平时的生活中如何保护眼睛。

教学过程 边教边悟

情境一:请分析照相机的成像特征。学生讨论回答:小结: 镜头相当于一个凸透镜,胶卷相当于光屏,被照景物是物体。 使用方法:调节镜头到胶片的距离胶片就会出现景物的清晰的倒立的、缩小的、实像。暴光、显影、冲洗得到照片。情境二:展示眼睛——主要部分是眼球 1)作用(相当于一架照相机)眼球的结构与功能:和照相机相似。2)观察眼球模型明白各部分的名称及用途。 课件演示:眼球的结构。 3)眼睛:眼帘、睫毛、巩膜、瞳孔、虹膜、泪腺管 实验:虹膜的颜色。不同肤色的人的颜色不同。 实验:观察同桌同学的虹膜和瞳孔。用手电照射右眼。 引导观察:右眼的瞳孔有什么变化?瞳孔有什么作用? 结论:在光亮的环境里,瞳孔能控制进入眼睛的光线的多少。虹膜的作用是调节瞳孔的大小。情境三:人眼能接受许多信息,是不是所有的信息都可以感觉到?人类视觉上的限制。学生实验探究:同桌同学配合进行测量。 近点:将眼睛凝视课本上的任意字,漫漫移近,直到字体开始模糊不清。测出此时眼睛与字的距离,即为近点。 远点:同样两个同学测出远点。 盲点:自己做盲点实验。说明视网膜上有不感光的部位——即盲点。 近视:原因:眼球前后径过长,或晶状体曲度过大,成像在视网膜前。矫正方法:戴凹透镜。 远视:原因:眼球前后径过短,或晶状体曲度过小,晶状体的弹性变小,成像在视网膜后。矫正方法:戴凸透镜。 色盲:失去正常人辨别颜色能力的先天性色觉障碍。情境四:上述的对人类视觉上的限制对人类有什么弊端。学生讨论:小结:情境五:眼睛是对要类来说非常重要,谈谈在平时的生活中如何保护眼睛。学生讨论回答:小结: “两要二不要”。有异物进入人眼怎么办? 课堂小结: 课内作业:

板书设计

第6节 眼和视觉(三)1.眼睛——主要部分是眼球2.人类视觉上的限制

课外探究

收集有关古今中外传递信息的方法资料。

教后反思

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空