2017-2018学年高二语文新人教版必修三同步课件:过秦论(17张ppt)

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年高二语文新人教版必修三同步课件:过秦论(17张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 832.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-01-19 11:40:09 | ||

图片预览

文档简介

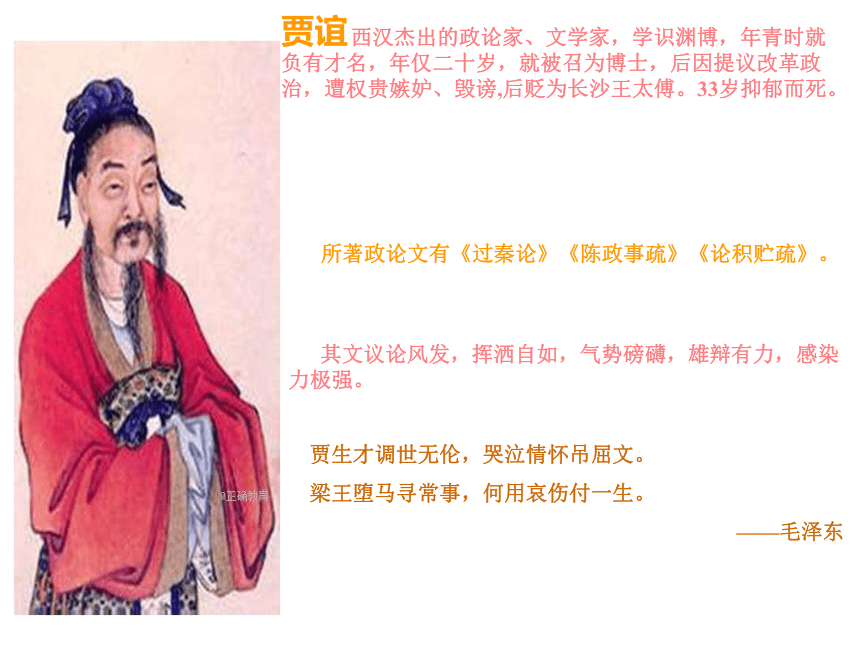

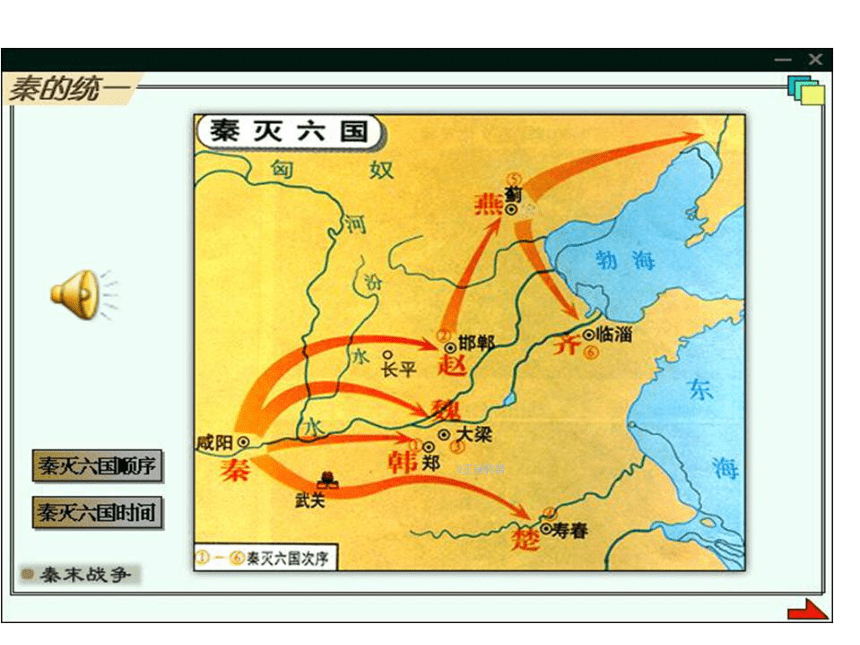

课件17张PPT。 过 秦 论 贾 谊导入: 我国古代学者刘勰在《文心雕龙》中曾高度评价口才的作用:“一言之辩,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万之师。”这就是语言的魅力,这魅力的基石就是能精当地使用材料很好地为中心服务。诚如杜牧主张的“凡为文以意为主,以气为辅,以辞彩章句为之兵卫”,这也是我们写作必须掌握的技能。1998年全体诺贝尔奖获得者共同作了一个宣言:如果人类在21世纪还想继续生存下去的话,必须回头到两千五百多年前,从中国的孔子那里吸取智慧。是啊,古代文化的博大精深,有我们取之不尽的学习范例,被鲁迅称为“西汉鸿文”的《过秦论》当然也不例外。今天我们就来研习本文的写作特色,体会大家如何让观点来统率材料。 西汉杰出的政论家、文学家,学识渊博,年青时就负有才名,年仅二十岁,就被召为博士,后因提议改革政治,遭权贵嫉妒、毁谤,后贬为长沙王太傅。33岁抑郁而死。 所著政论文有《过秦论》《陈政事疏》《论积贮疏》。 其文议论风发,挥洒自如,气势磅礴,雄辩有力,感染力极强。贾谊贾生才调世无伦,哭泣情怀吊屈文。

梁王堕马寻常事,何用哀伤付一生。

——毛泽东 分析文章结构,明确全文中心。(一)归纳各自然段的段意。1、秦王朝势力的崛起(第1段)。

2、秦王朝势力的进一步扩展(第2段)。

3、秦始皇统一全国(第3段)。

4、陈涉起义和秦王朝的覆灭(第4段)。

5、阐述秦王朝迅速灭亡的原因(第5段)。 (二)明确全文中心论点 1.文章的标题“过秦论”是什么意思?

2.文中指出了秦哪一方面的过失,原因是什么?

就各段段意可明白,文章前三段说的是秦的兴盛过程,第四段写秦的灭亡,最后写灭亡的原因。所以从内容上来看可分两大部分:A、叙述秦王朝的兴亡过程;B、阐述秦王朝迅速灭亡的原因。因此文章的重点在于分析秦王朝的灭亡,秦的过失自然不在它逐步强盛时期(攻),而在它夺得天下之后(守)。

秦失天下的原因:“仁义不施而攻守之势异也。” 分析本文如何让观点来统率材料 (一)思考并讨论:

1、“仁义不施而攻守之势异也”这句话直指的对象应该是秦始皇,那么文章为什么不直接从秦始皇开始写,而是从秦孝公写起,历经惠文、武王、昭襄王,延及孝文王、庄襄王,及至始皇。

2、就秦王朝的这一历史史实,按贾谊的观点,你会怎样选取材料来论证?

总结:作者所谓“仁义不施而攻守之势异也”,指的是“夫兼并者,高诈力;安定者,贵顺权,此言取与守不同之术也。”秦要统一全国,自然要对山东(崤山之东)诸候采取攻势,逐步消灭它们;而在统一全国之后要防止人民颠覆它的政权,这就转入守势。处于攻势“尚诈力”,处于守势“贵顺权”。“顺权”就是施行仁义以收拢民心。秦灭六国后依旧残酷地压迫人民,不施仁义,故而迅速灭亡。要讲清这一点,只有以史实为依据,从孝公写起,说明秦的兴亡过程。 (二)分析本文在各个历史阶段中如何围绕“仁义不施”选取的材料? 提示:1、秦孝公之时,选取了“商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具,外连衡而斗诸候。”这一事例,来说明秦的统治者“不施仁义”而“尚诈力”。

2、孝公之后五君时,选取了秦的对立面诸候连衡一方来反衬。齐、赵、楚、魏四国的孟尝君、平原君、春申君和信陵君,“此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士”以此显示秦残暴,不施仁义。

3、秦始皇时:攻,突出了用形象的动词及动词短语,高度概括了秦的暴政,“振长策”“御”“执敲扑”“鞭笞”。用“胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨”这一细节来体现秦的强大并从侧面反映了秦“不施仁义”。守,选取“焚百家之言”“隳名城”“杀豪杰”“收天下之兵”这些事例来体现强秦的暴虐依旧,仁义不施依旧。 (三)思考同样不施仁义,作者又是如何选择材料来体现秦攻时所向披靡,守时溃不成军?提示:双方力量的对比 作者正是通过秦不亡于地广人众的诸侯,而亡于在各方面都远不及诸侯的陈涉这个史实,引出结论。前半篇以诸侯作反衬,极写秦国之强,后半篇也以诸侯为反衬,极写陈涉之弱,将秦国与陈涉都向两极予以强化,这样对比更为鲜明,悬念更为强烈,结论也更为可靠。 了解贾谊写《过秦论》的用意,进一步体会如何让观点来统率材料 为了表达文章的这一主旨,《过秦论》前四段,按时间顺序,详略有致地概述了秦从攻到守,由兴而亡的全过程。以三分之二的篇幅来渲染秦的强盛,这就与秦的迅速灭亡形成强烈的反差。因要“过”秦,便反复对比:秦先弱后强之比,九国之师与一秦之比,强秦与陈涉之比,九国之师与陈涉之师之比。两两比较,处处体现秦仁义不施,攻守之势异这一重点。以“攻”的时候,秦国所向披靡,锐不可挡;而“守”的时候,竟土崩瓦解,一朝覆亡,由史出论,得出“仁义不施而攻守之势异也”的结论。正是顺理成章,水到渠成,令人信服。 教师评析:

《过秦论》用占全文大半的四段篇幅叙述秦国由弱而盛,又由盛而亡的史实,在篇末点明论点。以史实说话,用叙事来说理是史论的特点。

一般的议论文用例与史论的叙事说理不一样,史论的善于叙事,要善于概括事实,善于描写事物的大的、总的、突出的方面,善于勾勒整个历史发展的轮廓等等。只有通过这种叙事的特定手法,以此为说理的基础,才可能有把握说服读者。而一般的议论文主要是靠“论”,但所谓“摆事实,讲道理”,道理是根据事实来讲清的,所以也少不了对事例的叙述,但议论文对例子的叙述应该言简意赅,叙述的篇幅不能过长,一旦叙议比例安排不当,就有可能造成文体色彩不明。 了解史论的特点,能正 确处理叙与议的关系。

梁王堕马寻常事,何用哀伤付一生。

——毛泽东 分析文章结构,明确全文中心。(一)归纳各自然段的段意。1、秦王朝势力的崛起(第1段)。

2、秦王朝势力的进一步扩展(第2段)。

3、秦始皇统一全国(第3段)。

4、陈涉起义和秦王朝的覆灭(第4段)。

5、阐述秦王朝迅速灭亡的原因(第5段)。 (二)明确全文中心论点 1.文章的标题“过秦论”是什么意思?

2.文中指出了秦哪一方面的过失,原因是什么?

就各段段意可明白,文章前三段说的是秦的兴盛过程,第四段写秦的灭亡,最后写灭亡的原因。所以从内容上来看可分两大部分:A、叙述秦王朝的兴亡过程;B、阐述秦王朝迅速灭亡的原因。因此文章的重点在于分析秦王朝的灭亡,秦的过失自然不在它逐步强盛时期(攻),而在它夺得天下之后(守)。

秦失天下的原因:“仁义不施而攻守之势异也。” 分析本文如何让观点来统率材料 (一)思考并讨论:

1、“仁义不施而攻守之势异也”这句话直指的对象应该是秦始皇,那么文章为什么不直接从秦始皇开始写,而是从秦孝公写起,历经惠文、武王、昭襄王,延及孝文王、庄襄王,及至始皇。

2、就秦王朝的这一历史史实,按贾谊的观点,你会怎样选取材料来论证?

总结:作者所谓“仁义不施而攻守之势异也”,指的是“夫兼并者,高诈力;安定者,贵顺权,此言取与守不同之术也。”秦要统一全国,自然要对山东(崤山之东)诸候采取攻势,逐步消灭它们;而在统一全国之后要防止人民颠覆它的政权,这就转入守势。处于攻势“尚诈力”,处于守势“贵顺权”。“顺权”就是施行仁义以收拢民心。秦灭六国后依旧残酷地压迫人民,不施仁义,故而迅速灭亡。要讲清这一点,只有以史实为依据,从孝公写起,说明秦的兴亡过程。 (二)分析本文在各个历史阶段中如何围绕“仁义不施”选取的材料? 提示:1、秦孝公之时,选取了“商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具,外连衡而斗诸候。”这一事例,来说明秦的统治者“不施仁义”而“尚诈力”。

2、孝公之后五君时,选取了秦的对立面诸候连衡一方来反衬。齐、赵、楚、魏四国的孟尝君、平原君、春申君和信陵君,“此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士”以此显示秦残暴,不施仁义。

3、秦始皇时:攻,突出了用形象的动词及动词短语,高度概括了秦的暴政,“振长策”“御”“执敲扑”“鞭笞”。用“胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨”这一细节来体现秦的强大并从侧面反映了秦“不施仁义”。守,选取“焚百家之言”“隳名城”“杀豪杰”“收天下之兵”这些事例来体现强秦的暴虐依旧,仁义不施依旧。 (三)思考同样不施仁义,作者又是如何选择材料来体现秦攻时所向披靡,守时溃不成军?提示:双方力量的对比 作者正是通过秦不亡于地广人众的诸侯,而亡于在各方面都远不及诸侯的陈涉这个史实,引出结论。前半篇以诸侯作反衬,极写秦国之强,后半篇也以诸侯为反衬,极写陈涉之弱,将秦国与陈涉都向两极予以强化,这样对比更为鲜明,悬念更为强烈,结论也更为可靠。 了解贾谊写《过秦论》的用意,进一步体会如何让观点来统率材料 为了表达文章的这一主旨,《过秦论》前四段,按时间顺序,详略有致地概述了秦从攻到守,由兴而亡的全过程。以三分之二的篇幅来渲染秦的强盛,这就与秦的迅速灭亡形成强烈的反差。因要“过”秦,便反复对比:秦先弱后强之比,九国之师与一秦之比,强秦与陈涉之比,九国之师与陈涉之师之比。两两比较,处处体现秦仁义不施,攻守之势异这一重点。以“攻”的时候,秦国所向披靡,锐不可挡;而“守”的时候,竟土崩瓦解,一朝覆亡,由史出论,得出“仁义不施而攻守之势异也”的结论。正是顺理成章,水到渠成,令人信服。 教师评析:

《过秦论》用占全文大半的四段篇幅叙述秦国由弱而盛,又由盛而亡的史实,在篇末点明论点。以史实说话,用叙事来说理是史论的特点。

一般的议论文用例与史论的叙事说理不一样,史论的善于叙事,要善于概括事实,善于描写事物的大的、总的、突出的方面,善于勾勒整个历史发展的轮廓等等。只有通过这种叙事的特定手法,以此为说理的基础,才可能有把握说服读者。而一般的议论文主要是靠“论”,但所谓“摆事实,讲道理”,道理是根据事实来讲清的,所以也少不了对事例的叙述,但议论文对例子的叙述应该言简意赅,叙述的篇幅不能过长,一旦叙议比例安排不当,就有可能造成文体色彩不明。 了解史论的特点,能正 确处理叙与议的关系。