浙教版九年级上第一章探索物质的变化 第二章探索物质的变化 备课[上学期]

文档属性

| 名称 | 浙教版九年级上第一章探索物质的变化 第二章探索物质的变化 备课[上学期] |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 957.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2007-09-02 17:44:00 | ||

图片预览

文档简介

课件52张PPT。欢迎您!探索物质的变化 第一章一、本章概述 (一)、地位 本章呈现了课程标准中物质科学领域中2个主题主题1:常见的物质;主题2: 物质的运动与相互作用等主题下的部分基本内容。涉及到这两个主题下的“常见的化合物 ”、“金属”、“常见的有机物”、“常见的化学反应”、“物质间的循环与转化”等知识块。

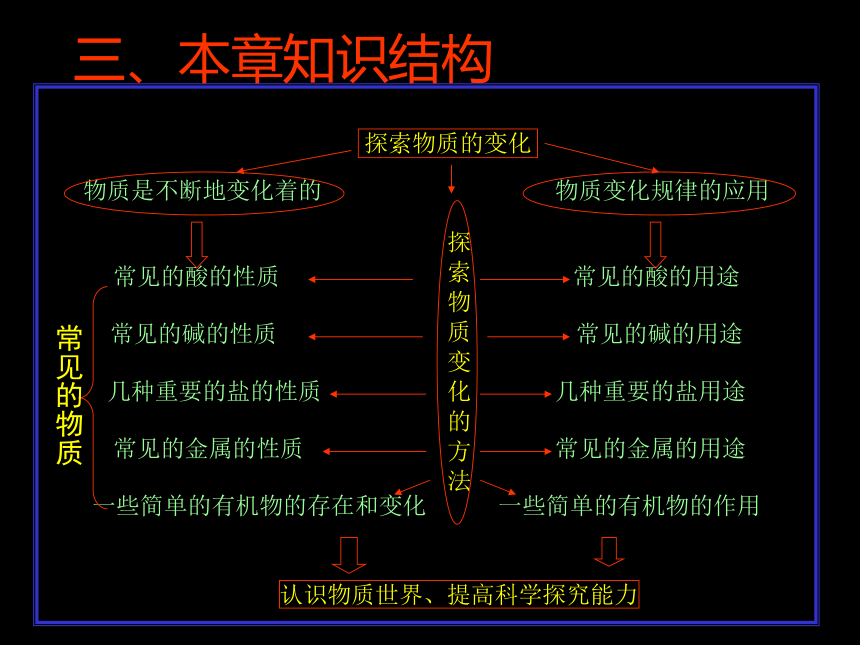

本章内容与第2章的教学内容密切相连。并与第四册教科书中的“模型、符号的建立与作用”,“空气与生命”共同构成了物质化学变化的基础知识体系。 (二)、内容 本章基本内容分成:物质的变化;探索酸的性质;探索碱的性质;几种重要的盐;寻找金属变化的规律;有机物的存在和变化等6节。 二、本章特点 突出物质科学的探究过程和方法。。 体现分类学习的思想注重STS教育思想渗透。重视发挥科学实验作用 ----观察实验方法;抽象概念的方法;理想思维方法等三、本章知识结构

物质是不断地变化着的 物质变化规律的应用

常见的酸的性质 常见的酸的用途

常见的碱的性质 常见的碱的用途

几种重要的盐的性质 几种重要的盐用途

常见的金属的性质 常见的金属的用途

一些简单的有机物的存在和变化 一些简单的有机物的作用 探索物质的变化探 索 物 质 变 化 的 方 法常见的物质认识物质世界、提高科学探究能力四、本章重点 了解酸和碱的主要性质,举例说明酸和碱在日常生活中的用途和对人类的影响,会测定溶液的酸碱性,了解强酸、强碱的使用注意事项;

了解某些重要的盐的性质;

了解置换反应和中和反应的特点、理解中和反应的实质;

通过典型金属和酸以及某些盐的反应,了解常见金属的主要性质和用途;

探究和认识金属活动性顺序;

会区别无机物和有机物,了解对生命活动具有重大意义的有机物(如葡萄糖、脂肪、蛋白质等);

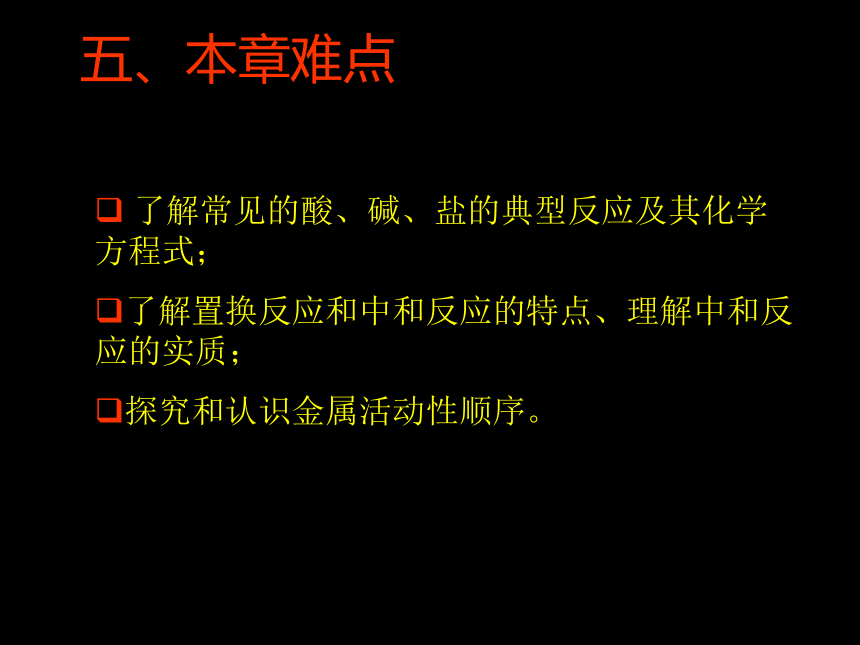

知道自然界中的碳、氧、氮循环。 五、本章难点 了解常见的酸、碱、盐的典型反应及其化学方程式;

了解置换反应和中和反应的特点、理解中和反应的实质;

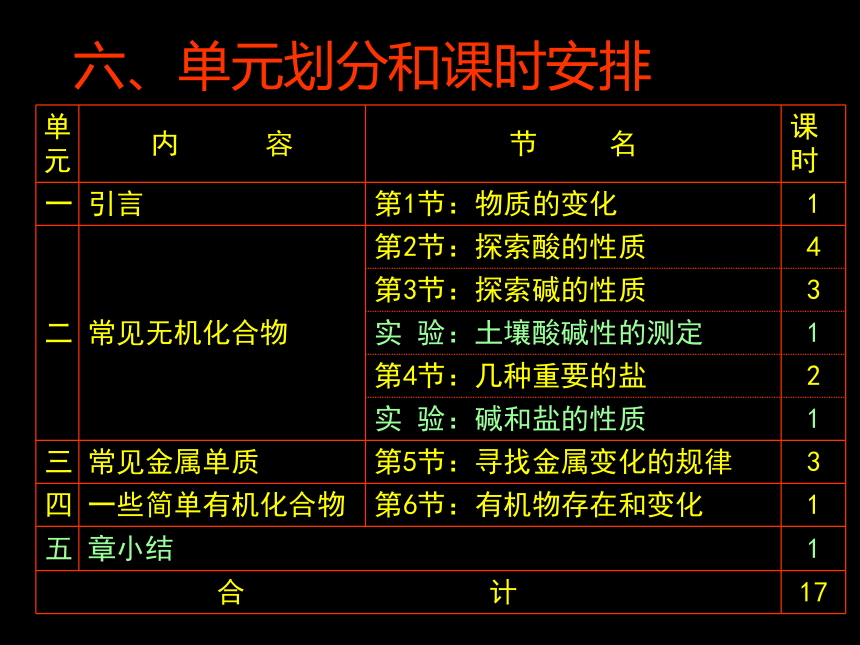

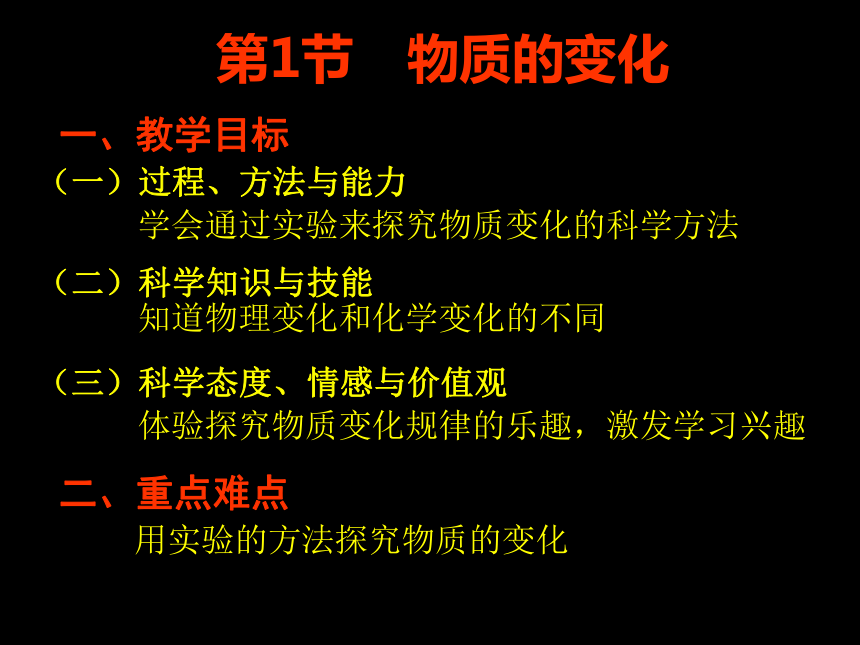

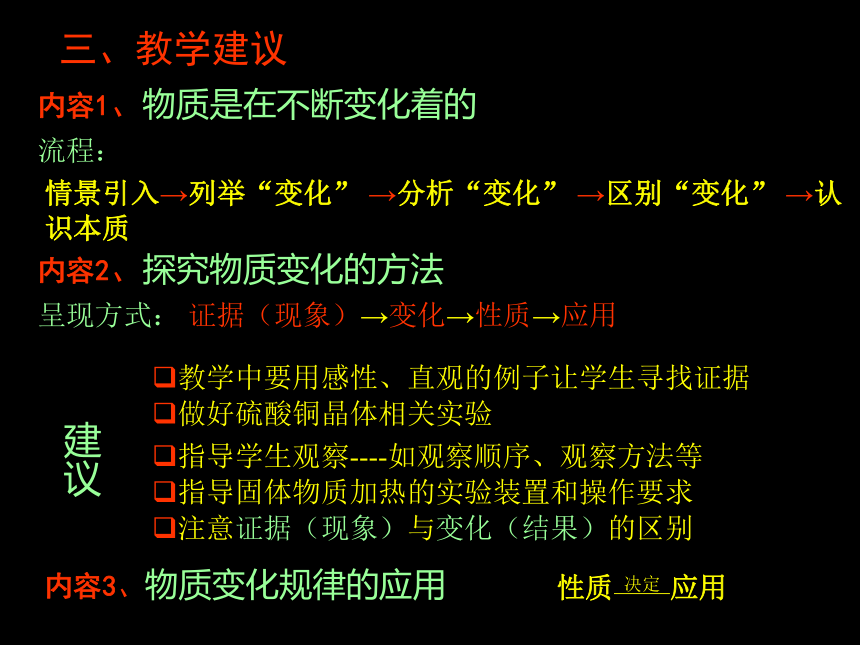

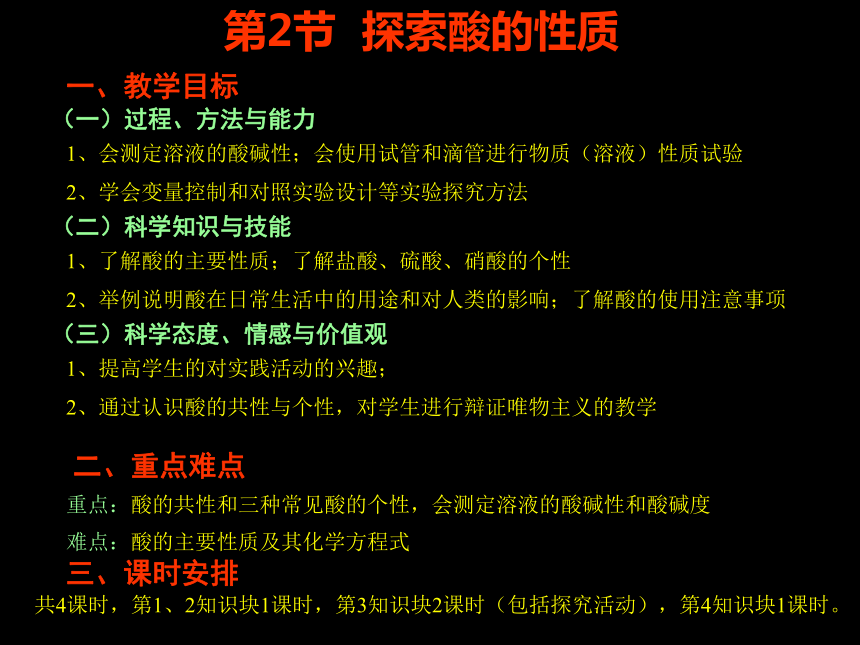

探究和认识金属活动性顺序。 六、单元划分和课时安排 用实验的方法探究物质的变化 第1节 物质的变化一、教学目标(一)过程、方法与能力学会通过实验来探究物质变化的科学方法(二)科学知识与技能知道物理变化和化学变化的不同(三)科学态度、情感与价值观体验探究物质变化规律的乐趣,激发学习兴趣二、重点难点性质 决定 应用三、教学建议内容1、物质是在不断变化着的流程:情景引入→列举“变化” →分析“变化” →区别“变化” →认识本质内容2、探究物质变化的方法呈现方式:证据(现象)→变化→性质→应用教学中要用感性、直观的例子让学生寻找证据做好硫酸铜晶体相关实验指导学生观察----如观察顺序、观察方法等指导固体物质加热的实验装置和操作要求注意证据(现象)与变化(结果)的区别建议内容3、物质变化规律的应用第2节 探索酸的性质 一、教学目标(一)过程、方法与能力1、会测定溶液的酸碱性;会使用试管和滴管进行物质(溶液)性质试验

2、学会变量控制和对照实验设计等实验探究方法(二)科学知识与技能1、了解酸的主要性质;了解盐酸、硫酸、硝酸的个性

2、举例说明酸在日常生活中的用途和对人类的影响;了解酸的使用注意事项(三)科学态度、情感与价值观1、提高学生的对实践活动的兴趣;

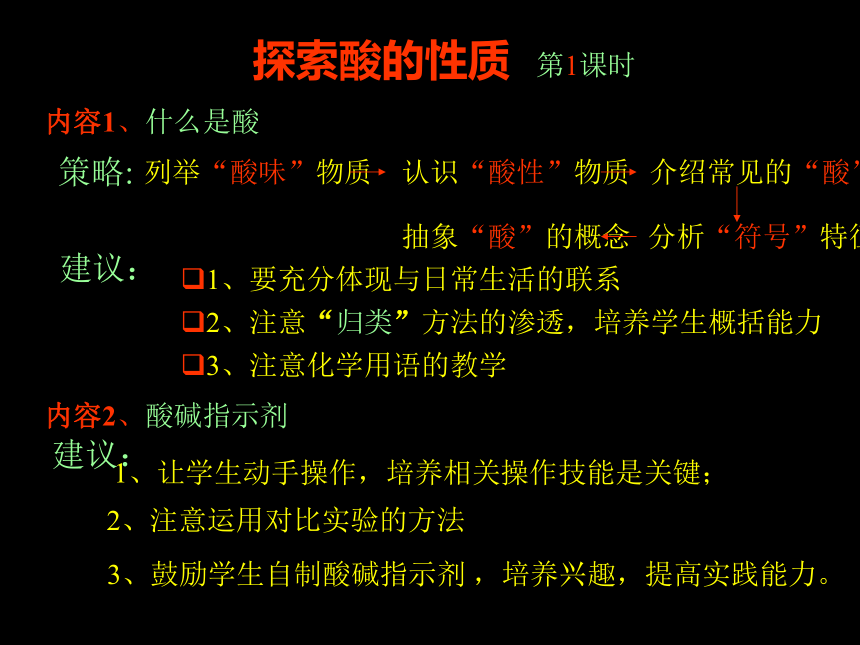

2、通过认识酸的共性与个性,对学生进行辩证唯物主义的教学二、重点难点重点:酸的共性和三种常见酸的个性,会测定溶液的酸碱性和酸碱度难点:酸的主要性质及其化学方程式 三、课时安排共4课时,第1、2知识块1课时,第3知识块2课时(包括探究活动),第4知识块1课时。探索酸的性质 第1课时内容1、什么是酸策略:列举“酸味”物质认识“酸性”物质介绍常见的“酸”分析“符号”特征抽象“酸”的概念建议:1、要充分体现与日常生活的联系2、注意“归类”方法的渗透,培养学生概括能力3、注意化学用语的教学内容2、酸碱指示剂建议:1、让学生动手操作,培养相关操作技能是关键;3、鼓励学生自制酸碱指示剂 ,培养兴趣,提高实践能力。2、注意运用对比实验的方法 探索酸的性质 第2、3课时内容:酸有哪些性质教学策略:情景设置→实验研究→发现问题→科学探究→分析归纳教学建议:1、做好实验是认识酸性质的关键2、引导学生正确的实验观察方法3、注意科学研究的层次性4、注意“归纳”能力的培养。5、通过拓展学习,充分认识 “性质 决定 用途”的思想。探索酸的性质 第4课时内容1、酸的个性策略:实验----讨论----交流建议:1、注重对学生进行识标签、闻气味等技能的训练2、注意实验安全教育。3、可组织学生在课外收集“三强酸”的有关资料。4、及时介绍物质鉴别的方法第3节 探索碱的性质一、教学目标(一)过程、方法与能力继续练习用试管和滴管进行物质(溶液)性质试验的操作(二)科学知识与技能1、了解碱的主要性质;举例说明碱在日常生活中的用途和

对人类的影响;了解强碱使用的注意事项

2、理解中和反应的实质(三)科学态度、情感与价值观通过认识碱的共性与个性,对学生进行辩证唯物主义的教学二、重点难点碱的性质、碱在日常生活中的用途和对人类的影响三、课时安排共4课时,第1知识块2课时,第2知识块1课时,学生分组实验1课时第3节 探索碱的性质 第1、2课时内容划分建议: 氢氧化钠与指示剂反应、中和反应可作为第一课时的内容;碱与氧化物反应、与盐反应及共性的归纳可作为第2课时内容。教学建议:1、注意学习方法的迁移2、研究问题可采用对比分析的方法3、注意用直观的方法来分析中和反应的实质4、及时介绍物质鉴别的方法5、注意化学用语的教学H2SO4HNO3H3PO4HClNaOHCa(OH)2Cu(OH)2Fe(OH)3H+OH-H2O中和反应的实质第3节 探索碱的性质 第3课时内容:碱的个性建议:1、多采用直观、对比的方法3、碱的个性认识要各有侧重2、学习方法指导:自主收集有关资料、小 组合作讨论、交流第3节 探索碱的性质 第4课时内容:学生分组实验----土壤酸碱性的测定建议:1、注意课内课外相结合,实验活动和资料查询相结合,进行STS教育2、指导基本操作技能:土壤取样方法(注意代表性)、待测液的准备(浸出液)、pH试纸使用方法。3、注重科学方法------样本方法、观察实验方法、对比方法的指导4、实验的规范性教育第4节 几种重要的盐一、教学目标(一)过程、方法与能力------学习物质鉴定和检验的方法(二)科学知识与技能1、了解某些重要的盐的性质

2、从元素分析角度了解某些无机盐(化肥)对农作物生长的作用(三)科学态度、情感与价值观------爱国主义教育二、重点难点重点:了解某些重要的盐的性质及用途

难点:盐的制取三、课时安排共3课时,第1、2部分1课时,第3、4部分1课时,学生分组实验1课时第4节 几种重要的盐 第1课时内容1:什么是盐建议:1、可用图示法帮助学生认识盐的是酸跟碱中和的产物2、利用盐类图片进行直观教学 ,增强对盐是一类物质的认识内容2:几种盐的性质建议:1、仍要注意用“现象---变化----性质”的方法来认识碳酸钠、碳酸钙、食盐等几种盐的典型性质。2、关注这几种常见盐的用途,并与性质相联系,3、要重视对碳酸根离子、氯离子检验方法的教学。4、在碳酸钠的教学中,要穿插对结晶水合物、风化等概念的教学。5、可充分利用课外教学资源,认识盐化工生产的实际。H2ONaCl盐HCl + NaOH= NaCl + H2OH2OCaSO4盐H2SO4 + Ca(OH)2= CaSO4 + 2H2O盐的形成第4节 几种重要的盐 第2课时内容1:盐的制取建议:1、充分利用附录2《部分酸、碱和盐的溶解性表》。2、可利用图示的方法,来分析微观的反应过程,进而建立复分解反应的概念。内容2:盐与化肥1、要用充分的直观资料来加深学生对农作物与营养元素关系的认识,既而引出常用的化肥。3、注意化学式、化学方程式的书写训练,也可穿插根据化学式进行化肥所含营养元素的量的计算。4、掌握铵盐检验方法2、要通过化肥营养元素的分析,进一步加深元素的概念,并结合介绍化肥的分类方法。 Na2CO3 溶液中含有的离子CaCl2溶液中含有的离子2NaClCaCO3↓+Na2CO3CaCl2=+复分解反应Na2CO3 溶液与CaCl2的反应图解1、氢氧化钙化学性质探究可根据已学的碱的一些共性知识,设计对应的实验方案,并进行操作,填写相应的实验报告。

2、应注意以下基本操作技能:试管和滴管的使用,振荡操作,硫酸根、氯离子的鉴定方法

3、应渗透如下科学方法:实验方案的设计方法、观察实验方法、对照实验方法 第4节 几种重要的盐 第3课时内容1:学生分组实验----碱和盐的性质建议:第5节 寻找金属变化的规律

一、教学目标

(一)过程、方法与能力

1、发展收集信息、处理信息的能力。

2、通过实验条件的控制渗透学习控制变量法。

(二)科学知识与技能

1、了解常见金属的主要性质和用途。认识金属活动性顺序。

2、了解置换反应的特点。认识电子在化学反应中的作用。

(三)科学态度、情感与价值观

通过资源共享,激励学生的合作参与意识

二、重点难点

了解常见金属的主要性质和用途;探究和认识金属活动性顺序

三、教时安排

共3课时,第1知识块1课时;第2、3知识块2课时 第5节 寻找金属变化的规律 第1课时内容:哪些物质是金属学习方法:探究、合作、交流教学策略:

课前探究,查找资料是基础。要组织学生进行交流,并注意排除干扰因素,即有些用途不是直接由某金属的某一性质决定的(如合金的性质,学生不清楚),教师应该加以指导。 只作一般分析,主要让学生体会物质变化与微观运动是有密切联系,物质的微观结构决定了它的宏观性质这一物质科学研究中的基本思想。 第5节 寻找金属变化的规律 第2、3课时内容1:金属的化学性质教学方法:引导----探究教学教学环节:问题→假设→验证→结论→应用建议:1、注意实验过程中的变量控制;

2、置换反应概念的建立仍可采用图解的方式。内容2 :化学反应中的电子转移第6节 有机物的存在和变化

一、教学目标

(一)过程、方法与能力

1、学习可燃性气体的纯度检验方法

(二)科学知识与技能

1、会区别无机物和有机物。

2、知道一些简单有机物的性质。

3、了解对生命活动具有重大意义的有机物(如葡萄糖、脂肪、蛋白质等)。

(三)科学态度、情感与价值观

1、形成物质循环思想,建立科学的物质观

二、重点难点

物质循环思想和基本途径的建立1、有机物概念的建立:可先写出常见简单有机物的化学式,由学生分析各自的元素组成,讨论分析共同点,再抽象出有机物的概念。

2、甲烷的教学要体现STS教育思想,让学生关注生活、关注社会,并充分认识有机物对我们生活的重要意义。

3、结合实验,要介绍可燃性气体的点燃前的验纯操作方法,并进行安全教育;同时可渗透“燃烧法”来推断有机物的元素成分。

4、对生命活动具有重大意义三种有机物----糖类、蛋白质、脂肪等的学习,可让学生课外查找一些资料。

5、对物质循环的基本途径可采用图示进行直观分析三、教学建议 物质转化与材料利用第二章一、本章概述 (一)、地位 本章在同学们已经学习了混合物和纯净物的基础上,进一步学习对纯净物进行分类,学习对物质分类的基本原理和方法.通过学生对物质及其转化规律的认识,进一步学习常见材料,新型材料的应用和发展,并了解各类物质的变化规律对材料的发展和利用的指导作用,对材料制造过程中出现的环境保护问题作了一定的阐述。(二)、内容 本章基本内容分成两大块:一,讨论物质的转化规律;二,讨论材料的利用和发展,讨论物质的变化规律对材料的利用和发展的指导作用。二、本章特点 内容规律性强。。 许多内容都与学生的日常生活及工农业生产的应用有关,使同学对材料的发展和利用有一定新的认识。重视发挥科学实验及与生活生产的联系。 ----通过大量的实验,学习寻找知识规律的方法。三、本章知识结构一)、材料的利用材料的利用材料的发展金属材料无机非金属材料有机合成材料新型材料材料制造与环境保护二)、四、本章重点 物质的分类方法;

物质转化的规律;

材料的发展和利用对人类文明的促进作用;五、本章难点 对物质分类方法的系统掌握;

寻找物质转化的规律;

运用物质转化规律指导材料的发展和利用,培养学生科学工作者的思维方法。 六、单元划分和课时安排 第1节 物质的分类和利用(3课时)

一、教学目标:

一)、过程,方法与能力:学习并学会物质分类的方法

二)、科学知识与技能:

1、能根据物质的组成对纯净物进行分类,并能运用实验的方法,通过对比对物质进行分类;

2、掌握对纯净物进行分类的基本方法;

3、了解金属与非金属不同的性质,了解金属的用途

三)、科学情感,态度与价值观:

1、通过物质分类的依据,对学生进行辩证唯物主义教育--物质之间的共同点和不同点;

2、增强学生利用实验来进行科学探究的欲望。

二、重点难点:物质的分类方法

三、课时安排:共安排3课时第1节 物质的分类和利用 第1课时内容1、物质分类的方法流程:内容2、纯净物的分类呈现方式:教学中要用感性、直观的例子让学生寻找证据指导学生观察----如观察颜色,状态等观察方法指导学生通过比较物质间的共性和异性对物质进行分类建议第1节 物质的分类和利用 第2、3课时内容1、探究每只烧杯中装的是什么物质?流程:内容2、区别金属和非金属流程:让学生动手操作,培养学生科学探究能力;

指导学生观察----如观察颜色,状态等观察方法指导学生注意运用对比实验的方法 建议提出问题 学生讨论 设计方案 制订表格 动手实验 小结第3课时:本节知识点复习、作业讲评。第2节 物质转化的规律 (5课时)一、教学目标(一)过程、方法与能力1、能利用物质转化的规律寻找制取物质的途径(二)科学知识与技能(三)科学态度、情感与价值观1、提高学生学习科学的兴趣;

2、通过归纳和学习物质间的相互规律,让学生掌握学习科学的方法。二、重点难点材料的发展和利用对人类文明的促进作用

三、课时安排:共分为5课时培养学生的观察,归纳,并总结规律等科学思维能力第2节 物质转化的规律 第1课时内容1、非金属单质与其化合物的转化流程:1、关键要做好演示实验2、注意“归类”方法的渗透,培养学生概括能力3、注意化学用语的巩固教学内容2、金属单质与其化合物的转化建议:第2节 物质转化的规律 第2课时内容1、铜、铁等金属的冶炼流程:1、关键要做好演示实验2、注意培养学生正确实验的科学探究方法3、注意培养学生概括分析的能力内容2、氧化-还原反应建议:第2节 物质转化的规律 第3课时内容1、化合物之间的相互转化规律1、做好演示实验,了解化合物之间的相互转化规律2、指导学生读图2-17,注意培养学生的读图能力内容2、小结物质转化的规律建议:第2节 物质转化的规律 第4、5课时内容1、进一步了解酸、碱、盐和氧化物的化学性质及相互 之间的关系1、关键是要选择比较适合的问题内容2、根据物质的特征反应进行物质的鉴别建议:2、让学生动手操作,培养学生的科学思维和严谨的科学态度3、引导学生分析归纳实验,提高科学探究的能力

第5课时 本节知识点的总复习、作业讲评。第4课时一、教学目标(一)过程、方法与能力(二)科学知识与技能(三)科学态度、情感与价值观激发学生热爱科学,努力提高学习的兴趣和积极性;增强学生的环保意识;进行辩证唯物主义教育。

二、重点难点钢铁的锈鉵与防锈第三节 常见的材料 (共3课时)培养学生的科学探究能力,提高学生理论联系生活的学习能力。初步认识材料是人类赖以生存的物质基础;了解不同材料的性能、用途以及在使用过程中出现的环境保护问题;使学生逐步体验到物质、条件、环境之间相互制约的辩证唯物主义观点;了解钢铁的锈鉵和防锈。第三节 常见的材料内容:单质金属与合金一、第1课时二、第2课时内容:钢铁的锈蚀和防锈 三、第3课时内容:无机非金属材料和有机合成材料 四、教学建议:3、研究问题可采用对比分析的方法4、注意学习方法的迁移2、开展科学探究活动,注重培养学生科学实验的设计研究能力1、加强学生阅读自学指导第四节 材料的发展 共1课时 材料的发展和利用对人类文明的促进作用 (一)过程、方法与能力(二)科学知识与技能(三)科学态度、情感与价值观一、教学目标二、重点难点培养学生的理论联系实际的能力,解决问题的能力。了解材料的发展与人类文明的关系;了解新型材料的性能和使用;了解在制造材料过程中产生的污染以及如何防治。

增强学生的环保意识;进行热爱科学的情感教育。四、教学建议:2、注意学习方法的迁移1、加强学生阅读自学指导3、注重理论联系和学生解决问题能力的培养谢谢!

本章内容与第2章的教学内容密切相连。并与第四册教科书中的“模型、符号的建立与作用”,“空气与生命”共同构成了物质化学变化的基础知识体系。 (二)、内容 本章基本内容分成:物质的变化;探索酸的性质;探索碱的性质;几种重要的盐;寻找金属变化的规律;有机物的存在和变化等6节。 二、本章特点 突出物质科学的探究过程和方法。。 体现分类学习的思想注重STS教育思想渗透。重视发挥科学实验作用 ----观察实验方法;抽象概念的方法;理想思维方法等三、本章知识结构

物质是不断地变化着的 物质变化规律的应用

常见的酸的性质 常见的酸的用途

常见的碱的性质 常见的碱的用途

几种重要的盐的性质 几种重要的盐用途

常见的金属的性质 常见的金属的用途

一些简单的有机物的存在和变化 一些简单的有机物的作用 探索物质的变化探 索 物 质 变 化 的 方 法常见的物质认识物质世界、提高科学探究能力四、本章重点 了解酸和碱的主要性质,举例说明酸和碱在日常生活中的用途和对人类的影响,会测定溶液的酸碱性,了解强酸、强碱的使用注意事项;

了解某些重要的盐的性质;

了解置换反应和中和反应的特点、理解中和反应的实质;

通过典型金属和酸以及某些盐的反应,了解常见金属的主要性质和用途;

探究和认识金属活动性顺序;

会区别无机物和有机物,了解对生命活动具有重大意义的有机物(如葡萄糖、脂肪、蛋白质等);

知道自然界中的碳、氧、氮循环。 五、本章难点 了解常见的酸、碱、盐的典型反应及其化学方程式;

了解置换反应和中和反应的特点、理解中和反应的实质;

探究和认识金属活动性顺序。 六、单元划分和课时安排 用实验的方法探究物质的变化 第1节 物质的变化一、教学目标(一)过程、方法与能力学会通过实验来探究物质变化的科学方法(二)科学知识与技能知道物理变化和化学变化的不同(三)科学态度、情感与价值观体验探究物质变化规律的乐趣,激发学习兴趣二、重点难点性质 决定 应用三、教学建议内容1、物质是在不断变化着的流程:情景引入→列举“变化” →分析“变化” →区别“变化” →认识本质内容2、探究物质变化的方法呈现方式:证据(现象)→变化→性质→应用教学中要用感性、直观的例子让学生寻找证据做好硫酸铜晶体相关实验指导学生观察----如观察顺序、观察方法等指导固体物质加热的实验装置和操作要求注意证据(现象)与变化(结果)的区别建议内容3、物质变化规律的应用第2节 探索酸的性质 一、教学目标(一)过程、方法与能力1、会测定溶液的酸碱性;会使用试管和滴管进行物质(溶液)性质试验

2、学会变量控制和对照实验设计等实验探究方法(二)科学知识与技能1、了解酸的主要性质;了解盐酸、硫酸、硝酸的个性

2、举例说明酸在日常生活中的用途和对人类的影响;了解酸的使用注意事项(三)科学态度、情感与价值观1、提高学生的对实践活动的兴趣;

2、通过认识酸的共性与个性,对学生进行辩证唯物主义的教学二、重点难点重点:酸的共性和三种常见酸的个性,会测定溶液的酸碱性和酸碱度难点:酸的主要性质及其化学方程式 三、课时安排共4课时,第1、2知识块1课时,第3知识块2课时(包括探究活动),第4知识块1课时。探索酸的性质 第1课时内容1、什么是酸策略:列举“酸味”物质认识“酸性”物质介绍常见的“酸”分析“符号”特征抽象“酸”的概念建议:1、要充分体现与日常生活的联系2、注意“归类”方法的渗透,培养学生概括能力3、注意化学用语的教学内容2、酸碱指示剂建议:1、让学生动手操作,培养相关操作技能是关键;3、鼓励学生自制酸碱指示剂 ,培养兴趣,提高实践能力。2、注意运用对比实验的方法 探索酸的性质 第2、3课时内容:酸有哪些性质教学策略:情景设置→实验研究→发现问题→科学探究→分析归纳教学建议:1、做好实验是认识酸性质的关键2、引导学生正确的实验观察方法3、注意科学研究的层次性4、注意“归纳”能力的培养。5、通过拓展学习,充分认识 “性质 决定 用途”的思想。探索酸的性质 第4课时内容1、酸的个性策略:实验----讨论----交流建议:1、注重对学生进行识标签、闻气味等技能的训练2、注意实验安全教育。3、可组织学生在课外收集“三强酸”的有关资料。4、及时介绍物质鉴别的方法第3节 探索碱的性质一、教学目标(一)过程、方法与能力继续练习用试管和滴管进行物质(溶液)性质试验的操作(二)科学知识与技能1、了解碱的主要性质;举例说明碱在日常生活中的用途和

对人类的影响;了解强碱使用的注意事项

2、理解中和反应的实质(三)科学态度、情感与价值观通过认识碱的共性与个性,对学生进行辩证唯物主义的教学二、重点难点碱的性质、碱在日常生活中的用途和对人类的影响三、课时安排共4课时,第1知识块2课时,第2知识块1课时,学生分组实验1课时第3节 探索碱的性质 第1、2课时内容划分建议: 氢氧化钠与指示剂反应、中和反应可作为第一课时的内容;碱与氧化物反应、与盐反应及共性的归纳可作为第2课时内容。教学建议:1、注意学习方法的迁移2、研究问题可采用对比分析的方法3、注意用直观的方法来分析中和反应的实质4、及时介绍物质鉴别的方法5、注意化学用语的教学H2SO4HNO3H3PO4HClNaOHCa(OH)2Cu(OH)2Fe(OH)3H+OH-H2O中和反应的实质第3节 探索碱的性质 第3课时内容:碱的个性建议:1、多采用直观、对比的方法3、碱的个性认识要各有侧重2、学习方法指导:自主收集有关资料、小 组合作讨论、交流第3节 探索碱的性质 第4课时内容:学生分组实验----土壤酸碱性的测定建议:1、注意课内课外相结合,实验活动和资料查询相结合,进行STS教育2、指导基本操作技能:土壤取样方法(注意代表性)、待测液的准备(浸出液)、pH试纸使用方法。3、注重科学方法------样本方法、观察实验方法、对比方法的指导4、实验的规范性教育第4节 几种重要的盐一、教学目标(一)过程、方法与能力------学习物质鉴定和检验的方法(二)科学知识与技能1、了解某些重要的盐的性质

2、从元素分析角度了解某些无机盐(化肥)对农作物生长的作用(三)科学态度、情感与价值观------爱国主义教育二、重点难点重点:了解某些重要的盐的性质及用途

难点:盐的制取三、课时安排共3课时,第1、2部分1课时,第3、4部分1课时,学生分组实验1课时第4节 几种重要的盐 第1课时内容1:什么是盐建议:1、可用图示法帮助学生认识盐的是酸跟碱中和的产物2、利用盐类图片进行直观教学 ,增强对盐是一类物质的认识内容2:几种盐的性质建议:1、仍要注意用“现象---变化----性质”的方法来认识碳酸钠、碳酸钙、食盐等几种盐的典型性质。2、关注这几种常见盐的用途,并与性质相联系,3、要重视对碳酸根离子、氯离子检验方法的教学。4、在碳酸钠的教学中,要穿插对结晶水合物、风化等概念的教学。5、可充分利用课外教学资源,认识盐化工生产的实际。H2ONaCl盐HCl + NaOH= NaCl + H2OH2OCaSO4盐H2SO4 + Ca(OH)2= CaSO4 + 2H2O盐的形成第4节 几种重要的盐 第2课时内容1:盐的制取建议:1、充分利用附录2《部分酸、碱和盐的溶解性表》。2、可利用图示的方法,来分析微观的反应过程,进而建立复分解反应的概念。内容2:盐与化肥1、要用充分的直观资料来加深学生对农作物与营养元素关系的认识,既而引出常用的化肥。3、注意化学式、化学方程式的书写训练,也可穿插根据化学式进行化肥所含营养元素的量的计算。4、掌握铵盐检验方法2、要通过化肥营养元素的分析,进一步加深元素的概念,并结合介绍化肥的分类方法。 Na2CO3 溶液中含有的离子CaCl2溶液中含有的离子2NaClCaCO3↓+Na2CO3CaCl2=+复分解反应Na2CO3 溶液与CaCl2的反应图解1、氢氧化钙化学性质探究可根据已学的碱的一些共性知识,设计对应的实验方案,并进行操作,填写相应的实验报告。

2、应注意以下基本操作技能:试管和滴管的使用,振荡操作,硫酸根、氯离子的鉴定方法

3、应渗透如下科学方法:实验方案的设计方法、观察实验方法、对照实验方法 第4节 几种重要的盐 第3课时内容1:学生分组实验----碱和盐的性质建议:第5节 寻找金属变化的规律

一、教学目标

(一)过程、方法与能力

1、发展收集信息、处理信息的能力。

2、通过实验条件的控制渗透学习控制变量法。

(二)科学知识与技能

1、了解常见金属的主要性质和用途。认识金属活动性顺序。

2、了解置换反应的特点。认识电子在化学反应中的作用。

(三)科学态度、情感与价值观

通过资源共享,激励学生的合作参与意识

二、重点难点

了解常见金属的主要性质和用途;探究和认识金属活动性顺序

三、教时安排

共3课时,第1知识块1课时;第2、3知识块2课时 第5节 寻找金属变化的规律 第1课时内容:哪些物质是金属学习方法:探究、合作、交流教学策略:

课前探究,查找资料是基础。要组织学生进行交流,并注意排除干扰因素,即有些用途不是直接由某金属的某一性质决定的(如合金的性质,学生不清楚),教师应该加以指导。 只作一般分析,主要让学生体会物质变化与微观运动是有密切联系,物质的微观结构决定了它的宏观性质这一物质科学研究中的基本思想。 第5节 寻找金属变化的规律 第2、3课时内容1:金属的化学性质教学方法:引导----探究教学教学环节:问题→假设→验证→结论→应用建议:1、注意实验过程中的变量控制;

2、置换反应概念的建立仍可采用图解的方式。内容2 :化学反应中的电子转移第6节 有机物的存在和变化

一、教学目标

(一)过程、方法与能力

1、学习可燃性气体的纯度检验方法

(二)科学知识与技能

1、会区别无机物和有机物。

2、知道一些简单有机物的性质。

3、了解对生命活动具有重大意义的有机物(如葡萄糖、脂肪、蛋白质等)。

(三)科学态度、情感与价值观

1、形成物质循环思想,建立科学的物质观

二、重点难点

物质循环思想和基本途径的建立1、有机物概念的建立:可先写出常见简单有机物的化学式,由学生分析各自的元素组成,讨论分析共同点,再抽象出有机物的概念。

2、甲烷的教学要体现STS教育思想,让学生关注生活、关注社会,并充分认识有机物对我们生活的重要意义。

3、结合实验,要介绍可燃性气体的点燃前的验纯操作方法,并进行安全教育;同时可渗透“燃烧法”来推断有机物的元素成分。

4、对生命活动具有重大意义三种有机物----糖类、蛋白质、脂肪等的学习,可让学生课外查找一些资料。

5、对物质循环的基本途径可采用图示进行直观分析三、教学建议 物质转化与材料利用第二章一、本章概述 (一)、地位 本章在同学们已经学习了混合物和纯净物的基础上,进一步学习对纯净物进行分类,学习对物质分类的基本原理和方法.通过学生对物质及其转化规律的认识,进一步学习常见材料,新型材料的应用和发展,并了解各类物质的变化规律对材料的发展和利用的指导作用,对材料制造过程中出现的环境保护问题作了一定的阐述。(二)、内容 本章基本内容分成两大块:一,讨论物质的转化规律;二,讨论材料的利用和发展,讨论物质的变化规律对材料的利用和发展的指导作用。二、本章特点 内容规律性强。。 许多内容都与学生的日常生活及工农业生产的应用有关,使同学对材料的发展和利用有一定新的认识。重视发挥科学实验及与生活生产的联系。 ----通过大量的实验,学习寻找知识规律的方法。三、本章知识结构一)、材料的利用材料的利用材料的发展金属材料无机非金属材料有机合成材料新型材料材料制造与环境保护二)、四、本章重点 物质的分类方法;

物质转化的规律;

材料的发展和利用对人类文明的促进作用;五、本章难点 对物质分类方法的系统掌握;

寻找物质转化的规律;

运用物质转化规律指导材料的发展和利用,培养学生科学工作者的思维方法。 六、单元划分和课时安排 第1节 物质的分类和利用(3课时)

一、教学目标:

一)、过程,方法与能力:学习并学会物质分类的方法

二)、科学知识与技能:

1、能根据物质的组成对纯净物进行分类,并能运用实验的方法,通过对比对物质进行分类;

2、掌握对纯净物进行分类的基本方法;

3、了解金属与非金属不同的性质,了解金属的用途

三)、科学情感,态度与价值观:

1、通过物质分类的依据,对学生进行辩证唯物主义教育--物质之间的共同点和不同点;

2、增强学生利用实验来进行科学探究的欲望。

二、重点难点:物质的分类方法

三、课时安排:共安排3课时第1节 物质的分类和利用 第1课时内容1、物质分类的方法流程:内容2、纯净物的分类呈现方式:教学中要用感性、直观的例子让学生寻找证据指导学生观察----如观察颜色,状态等观察方法指导学生通过比较物质间的共性和异性对物质进行分类建议第1节 物质的分类和利用 第2、3课时内容1、探究每只烧杯中装的是什么物质?流程:内容2、区别金属和非金属流程:让学生动手操作,培养学生科学探究能力;

指导学生观察----如观察颜色,状态等观察方法指导学生注意运用对比实验的方法 建议提出问题 学生讨论 设计方案 制订表格 动手实验 小结第3课时:本节知识点复习、作业讲评。第2节 物质转化的规律 (5课时)一、教学目标(一)过程、方法与能力1、能利用物质转化的规律寻找制取物质的途径(二)科学知识与技能(三)科学态度、情感与价值观1、提高学生学习科学的兴趣;

2、通过归纳和学习物质间的相互规律,让学生掌握学习科学的方法。二、重点难点材料的发展和利用对人类文明的促进作用

三、课时安排:共分为5课时培养学生的观察,归纳,并总结规律等科学思维能力第2节 物质转化的规律 第1课时内容1、非金属单质与其化合物的转化流程:1、关键要做好演示实验2、注意“归类”方法的渗透,培养学生概括能力3、注意化学用语的巩固教学内容2、金属单质与其化合物的转化建议:第2节 物质转化的规律 第2课时内容1、铜、铁等金属的冶炼流程:1、关键要做好演示实验2、注意培养学生正确实验的科学探究方法3、注意培养学生概括分析的能力内容2、氧化-还原反应建议:第2节 物质转化的规律 第3课时内容1、化合物之间的相互转化规律1、做好演示实验,了解化合物之间的相互转化规律2、指导学生读图2-17,注意培养学生的读图能力内容2、小结物质转化的规律建议:第2节 物质转化的规律 第4、5课时内容1、进一步了解酸、碱、盐和氧化物的化学性质及相互 之间的关系1、关键是要选择比较适合的问题内容2、根据物质的特征反应进行物质的鉴别建议:2、让学生动手操作,培养学生的科学思维和严谨的科学态度3、引导学生分析归纳实验,提高科学探究的能力

第5课时 本节知识点的总复习、作业讲评。第4课时一、教学目标(一)过程、方法与能力(二)科学知识与技能(三)科学态度、情感与价值观激发学生热爱科学,努力提高学习的兴趣和积极性;增强学生的环保意识;进行辩证唯物主义教育。

二、重点难点钢铁的锈鉵与防锈第三节 常见的材料 (共3课时)培养学生的科学探究能力,提高学生理论联系生活的学习能力。初步认识材料是人类赖以生存的物质基础;了解不同材料的性能、用途以及在使用过程中出现的环境保护问题;使学生逐步体验到物质、条件、环境之间相互制约的辩证唯物主义观点;了解钢铁的锈鉵和防锈。第三节 常见的材料内容:单质金属与合金一、第1课时二、第2课时内容:钢铁的锈蚀和防锈 三、第3课时内容:无机非金属材料和有机合成材料 四、教学建议:3、研究问题可采用对比分析的方法4、注意学习方法的迁移2、开展科学探究活动,注重培养学生科学实验的设计研究能力1、加强学生阅读自学指导第四节 材料的发展 共1课时 材料的发展和利用对人类文明的促进作用 (一)过程、方法与能力(二)科学知识与技能(三)科学态度、情感与价值观一、教学目标二、重点难点培养学生的理论联系实际的能力,解决问题的能力。了解材料的发展与人类文明的关系;了解新型材料的性能和使用;了解在制造材料过程中产生的污染以及如何防治。

增强学生的环保意识;进行热爱科学的情感教育。四、教学建议:2、注意学习方法的迁移1、加强学生阅读自学指导3、注重理论联系和学生解决问题能力的培养谢谢!

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿