17、《孟子二章》教案

图片预览

文档简介

课题

《孟子二章》

课型

新授课

教 学目 标

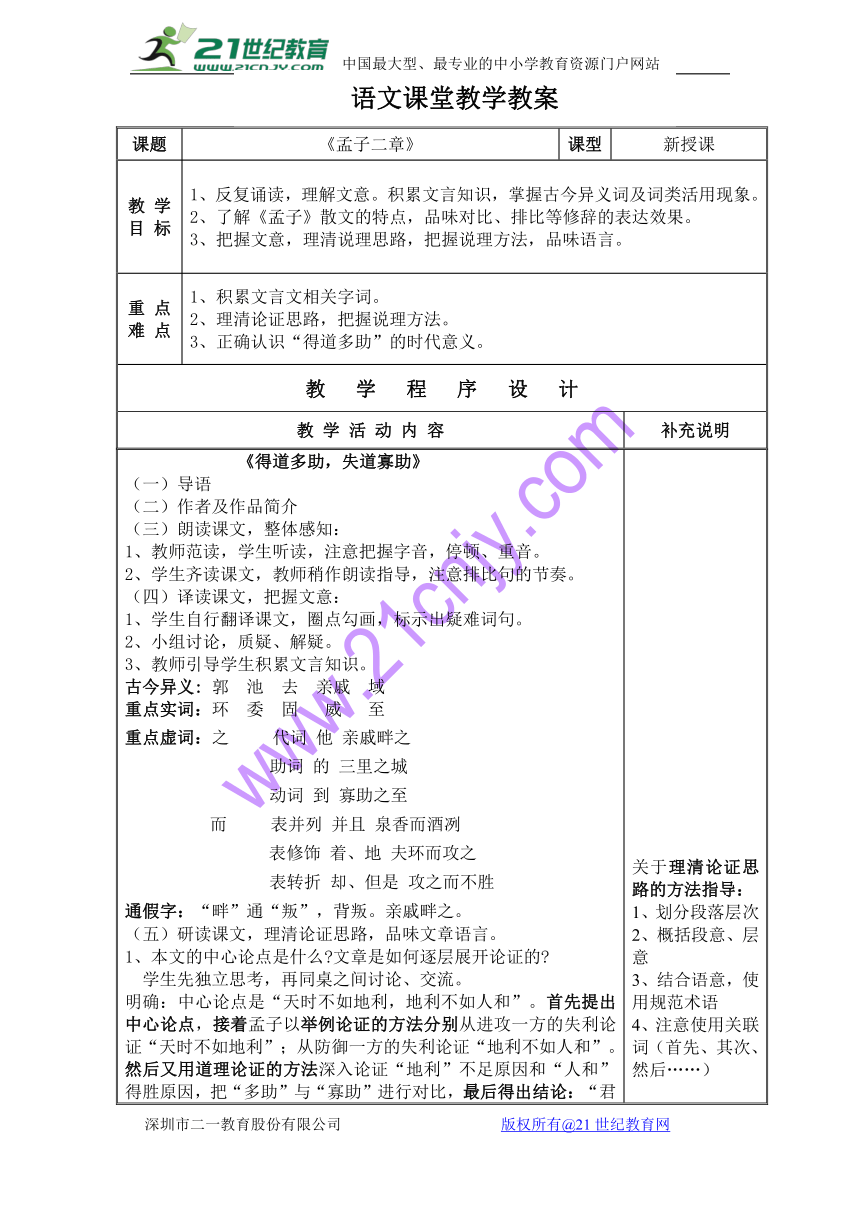

1、反复诵读,理解文意。积累文言知识,掌握古今异义词及词类活用现象。

2、了解《孟子》散文的特点,品味对比、排比等修辞的表达效果。

3、把握文意,理清说理思路,把握说理方法,品味语言。

重 点难 点

1、积累文言文相关字词。

2、理清论证思路,把握说理方法。

3、正确认识“得道多助”的时代意义。

教 学 程 序 设 计

教 学 活 动 内 容

补充说明

《得道多助,失道寡助》

(一)导语

(二)作者及作品简介

(三)朗读课文,整体感知:

1、教师范读,学生听读,注意把握字音,停顿、重音。

2、学生齐读课文,教师稍作朗读指导,注意排比句的节奏。

(四)译读课文,把握文意:

1、学生自行翻译课文,圈点勾画,标示出疑难词句。

2、小组讨论,质疑、解疑。

3、教师引导学生积累文言知识。

古今异义: 郭 池 去 亲戚 域

重点实词:环 委 固 威 至

重点虚词:之 代词 他 亲戚畔之

助词 的 三里之城

动词 到 寡助之至

而 表并列 并且 泉香而酒冽

表修饰 着、地 夫环而攻之

表转折 却、但是 攻之而不胜

通假字:“畔”通“叛”,背叛。亲戚畔之。

(五)研读课文,理清论证思路,品味文章语言。

1、本文的中心论点是什么?文章是如何逐层展开论证的?

学生先独立思考,再同桌之间讨论、交流。

明确:中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”。首先提出中心论点,接着孟子以举例论证的方法分别从进攻一方的失利论证“天时不如地利”;从防御一方的失利论证“地利不如人和”。然后又用道理论证的方法深入论证“地利”不足原因和“人和”得胜原因,把“多助”与“寡助”进行对比,最后得出结论:“君子有不战,战必胜矣”。

教师依据学生回答板书,形成背诵思路。

2、思考:文章在论述自己的观点时有什么特点?

学生独立思考,再小组讨论,明确:(教师补充)

(1)文章中“城非不高也……非不多也”运用的句式,具有的效果。

明确:运用双重否定的排比句,起肯定、加强语言气势的作用,极言防御一方地利条件的优越。

(2)“域民不以封疆之界……不以兵革之利”运用的修辞,具有的效果。

明确:运用排比句,再次强调“地利”不足恃。

(3)“得道者”“失道者”之间用的写作手法,具有的作用。

明确:运用对比手法,把“得道者”与“失道者”的后果进行对比,点明文章主旨。

3、朗读,质疑,背诵。

4、小结:

本文是一篇短论,论述了战争中民心背向的问题,指出民心所向,是战争胜负的主要因素,突出“人和”在战争胜负中的决定性作用,体现了孟子的“仁政”思想。

(六)拓展:

“六经注我,我注六经”,学习文言文,要注意联系现实,古为今用,赋予经典作品以时代意义;对于“人和”“得道”,你是如何认识的?请联系实际,谈谈你的看法。(学生可联系实际,各抒己见。)

《生于忧患,死于安乐》

(一)导语:

(二)朗读课文,整体感知:

1、教师范读课文,学生齐读课文,要求读准字音,读出停顿,尽量读出抑扬顿挫的气势和美感。

2、学生大声读课文。

(三)译读课文,把握文意:

重点虚词:于 所以

重点实词:发 举 (苦 劳 饿 空乏 拂 乱 动 忍 增益)使动用法

恒 过 困 征 作 拂入 出

通假字:衡 曾

(四)研读课文,理清论证思路:

1、思考:本文的中心论点是什么?作者是从哪两个方面论证的?请简述本文的论证思路。

学生思考并明确:本文的中心论点是“生于忧患,死于安乐”。作者从个人、国家两方面论证。

???全文首先用了举例论证的方法证明“生于忧患”,先举六个同类事例,从个别到一般,归纳出作者的观点,然后从道理上加以论证。再论证“死于安乐”,高度概括历史上大量安乐亡国的事实加以证明。最后得出全文中心论点:“生于忧患,死于安乐”论证“生于忧患”是全文的重点。

2、这篇短论在论证方法上有什么特色?

明确:这篇短论采用了类比论证、举例论证、对比论证等论证方法。如把造就人才与治理国家类比,如六位逆境中成才的人物事例罗列,如把成就伟人与国家灭亡对比等等。

3、思考:本文在句式上有什么特点?

讨论并归纳:本文列举了六个历史人物的事迹,用排比句式,每一个历史人物的事迹只用一句话概括,这样增强了语言的气势。

4、朗读,质疑,背诵。

(五)总结:

孟子认为人才是艰苦环境造就的,有了艰苦环境的磨练,才能使人性格坚韧、顽强,才能担负重大的使命。希望同学们也能明白这个道理。《<孟子>两章》,笔带锋芒,语言犀利,气势磅礴,善于说理,手法多样.论证严密。这些特点对于我们今天读写议论文具有多方面的指导作用和借鉴意义。孟子的政治思想对生活在21世纪的我们仍有一定的教益。“弱水三千,只取一瓢饮”,希望大家悉心体会,思有所悟,学有所获。

关于理清论证思路的方法指导:

1、划分段落层次

2、概括段意、层意

3、结合语意,使用规范术语

4、注意使用关联词(首先、其次、然后……)

思考

与作业

学生对本文出现的文言现象进行小结(教师要做适当地指导),并且背诵课文。

总结反思

教学后记

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)