题1 溶液的形成教学设计

图片预览

文档简介

教学基本信息

课题

人教版化学九年级下册第九单元溶液

课题1《溶液的形成》

设计思想

从学生已有的经验出发,让他们在熟悉的液体中认识一些溶液的实例。通过对物质溶于水等实验现象的观察、描述、分析,理解溶解的过程及溶液、溶质、溶剂的概念。学生通过水和汽油做溶剂的小实验,了解化学与日常生活的密切关系。通过探究水和乙醇互溶的实验,学生掌握溶液中溶质和溶剂的判别,培养学生观察实验,分析问题和解决问题的综合能力。通过三个实验探究解决本节课的教学重点,通过视频从微观角度理解溶解,从而突破本节课的难点。

教学背景分析

1. 教材分析

本节课通过学生的活动与探究,使学生在宏观上认识溶液的特征,从微观上认识溶液时溶质粒子分散到溶剂中形成的均一体系,在此基础上使学生建立一个有关溶液的较为科学的概念,进而认识溶质、溶剂及其辩证关系。

2. 学情分析

本节课主要学习溶液的形成,溶液、溶质、溶剂的概念等,是学习溶解度和溶质质量分数的基础。九年级学生已接触过多种溶液,但不知道溶液的特征和形成实质。他们思维活跃,具有一定的实验能力和分析能力,但缺乏对微观物质变化过程的想象力。

教学目标

知识与技能

(1)认识溶解的现象,知道溶液、溶剂和溶质的概念。

(2)了解溶液在生活、生产和科学研究中的广泛用途。

2. 过程与方法

练习观察、记录和分析实验现象,以及简单实验的设计。

3. 情感态度价值观

(1)通过讨论物质在水中的溶解过程,体会物质在溶解时的扩散时一个自发的过程,了解水

是一种溶解能力很强的溶剂,能溶解很多物质,切这个过程绝大多数是不可逆的。

(2)感受生活中的化学,发展学习化学的兴趣;在小组讨论与探究实验中体会交流与合作在

学习过程中的重要作用。

教学重难点

1. 教学重点

建立溶液的概念并认识溶液、溶质、溶剂三者的关系。

2. 教学难点

从微观角度理解溶解的过程。

教学方法及策略

1. 教学方法

(1)合作探究法:通过师生互动,生生互动,学生的手、脑、口并用,培养学生的信息加工能力和思维的流畅表达能力,使所学知识得以内化。

(2)实验法:通过配制一些简单的溶液对溶液、溶剂、溶质建立一个初步的认知。

(3)视频微观模拟法:通过微观模拟视频,是学生形象的理解溶液的形成过程,进而突破难点。

2. 教学策略:

从生活实际、兴趣和认知出发,通过教师引导、自己动手做实验认识溶液的形成过程。

讨论:均已、透明的液体一定是溶液吗?

释疑:面粉能形成溶液吗?

分析:溶质、溶剂的辩证关系。

实验:自己配置一种溶液。

3. 教学资源:

PPT、实验视频、学生实验仪器及药品

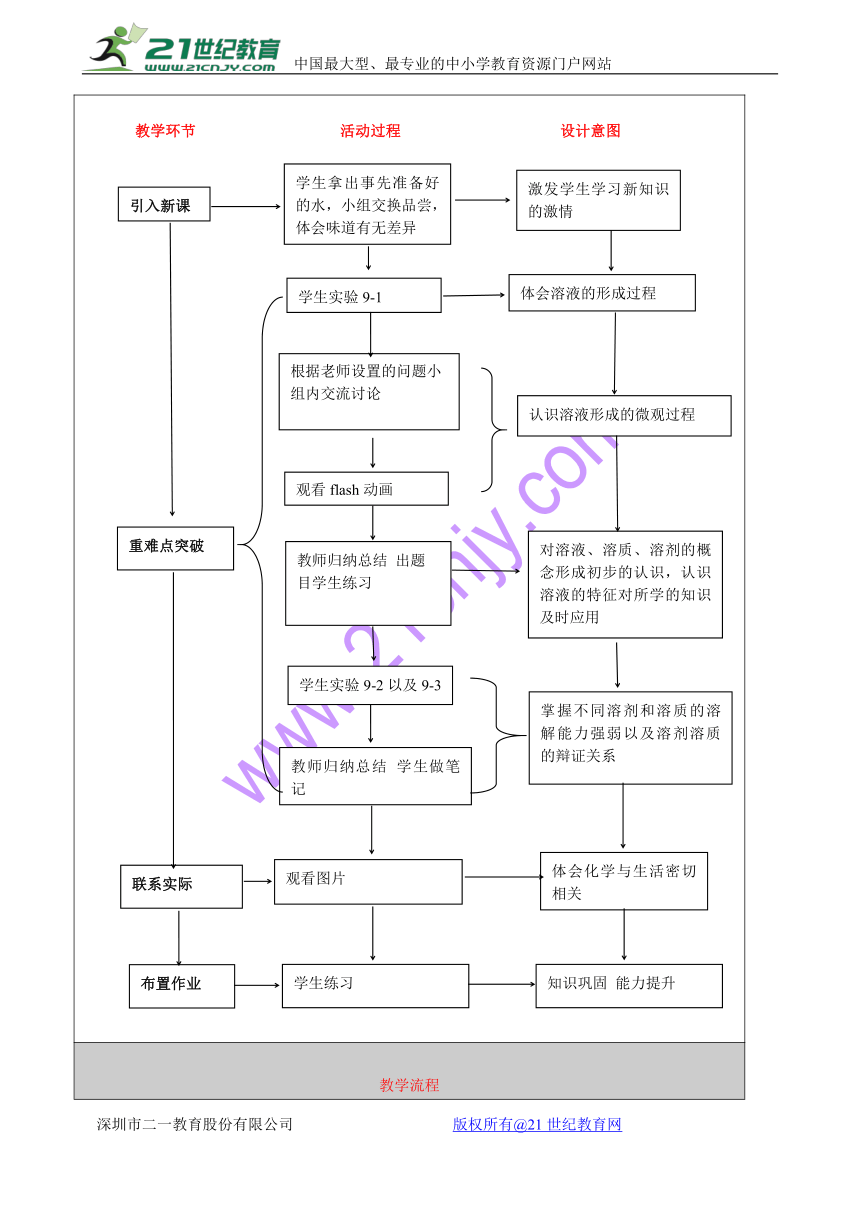

教学流程图

教学环节 活动过程 设计意图

教学流程

教学环节

教师活动

学生活动

设置意图

环节一:

引入新课

【引导】请同学们拿出已经准备好的水,小组间交换品尝味道,并猜猜看是什么?

交换品尝准备好的水

激发学生学习的兴趣,进入新课

环节二:重点突破

【学生实验】在20mL水中加入一匙蔗糖或氯化钠,用玻璃棒搅拌。

【提出问题】为什么物质会消失在水中?原因是什么?对此你有何猜想?小组讨论一下看是否能形成共识。

【提出问题】:如何从微观上理解溶液的形成?

【播放动画】:蔗糖在水中的溶解、食盐在水中的溶解

【提出问题】我们各小组的液体,都是混合物。大家思考一下:

1.每种液体各部分一样吗?

2.放置了这么长时间,你有没有看到哪种液体析出沉淀?

【小结】:溶液的特征均一性、稳定性。

【提出问题】1、你所配制的蔗糖或食盐溶液还能溶解其他物质吗?

2、溶液的质量怎么计算?

【小结】:溶液、溶质、溶剂的概念,并出题目学生抢答

【提出问题】在生活中有时有这样的现象,当油渍滴到了你的衣服上时,你将怎么办?我们做完下面的活动探究就能明白洗去油污的道理了。

【学生实验】实验9-2

【小结】:同种溶质在不同溶剂中的溶解现象不同。

【学生实验】实验9-3

【提出问题】:请问溶质除了是固体、液体外还可以是什么状态?举例说明。

【小结】:溶质可以为:固体、液体和气体;液体与液体互溶时:多者为溶剂,少者为溶质,一般情况下水是溶剂。

学生分组实验,观察现象,并填写以下表格:

现象

?

形成

什么

?

学生积极寻找原因,进行猜想与假设。小组讨论形成共识:是固体小颗粒分散到水中,形成一种混合物。

观看flash动画,理解溶液形成的微观过程。

学生讨论、分析、归纳每种液体的特征。每种液体的形成过程及特征,初步推出溶液的概念。

学生的方法很多:如可以把蔗糖或食盐等单独放入已配好的液体中,也有把所有的固体物质—起放入水中。

学生理解概念

独立思考,举手回答问题

理解、记忆

学生思考抢答

学生根据生活经验,想出各种不同的方法.如:可以用洗衣粉、肥皂、汽油等物质来洗。

学生分组实验,思考实验结论。

小组讨论并填课本27页图9-3的表格:

学生讨论归纳出影响溶解的因素:溶质、溶剂等

学生在前一个实验的基础上,分组设计实验验证。记录实验现象,并填写课本28页图9-4的表格:

学生思考回答:还可以是气体,如我们夏天喝的汽水,二氧化碳是溶质,水是溶剂。

让学生自己动手配制是为溶液概念的形成建立丰富的感性材料。

引导学生独立思考,大胆猜想与假设

由宏观向微观过渡,从微观角度认识溶液形成的实质。

对溶液的特征形成认识

对溶液概念中的“一种或几种物质”和“另一种物质”能进行判断,建立溶质、溶剂的概念。

建立质量关系,为以后的学习打下基础

及时应用加深印象

目的在于说明同种溶质在不同溶剂中的溶解性不同;不同种溶质在同一溶剂中的溶解性也不同。

培养学生设计实验能力;体现学生实验二次利用的思想。让学生了解溶质可以是固体,也可以是液体或气体。

环节三:联系实际

【图片展示】溶液在生活中的应用

理解、思考

让学生体会学习溶液的现实意义。

环节四:

布置作业

课本32页联系与应用1、2小题

练习

知识巩固能力提升

板书设计

溶液的形成(第一课时)

溶液:一种或几种物质分散到另一种物质里,形成均一的、稳定的混合物。

溶质:被溶解的物质。

溶剂:能溶解其他物质的物质。

质量关系:m(溶液)=m(溶质)=m(溶剂)

特征:均一性、稳定性。

溶质与溶剂的辩证关系:

(1)同种溶质在不同溶剂中的溶解能力不同,不同溶质在同种溶剂中的溶解能力也不同。

(2)液—液互溶:量多—溶剂,量少—溶质

(3)通常:有水时,水无论多少均是溶剂

四、溶质可以为:固体、液体、气体

教学反思

本节课的主题是建立溶液的概念并认识溶液、溶质、溶剂三者的关系。对于溶液来说,学生并不陌生,但是让学生得到溶液的形成过程的描述、均一性和稳定性的特点并不容易,必须在此下功夫。应采用直观得多媒体教学设备让学生形成形象的认识。在教学中,教师通过设置一定的问题情境,让学生在实验探究活动中,通过观察、讨论、交流体会知识的产生于过程。这样的设计不但知识与技能目标得到了落实,而且过程与方法、情感态度与价值观也得到了较好的体现。

同课章节目录