浙教版七年级上第一章科学入门(教案)[上学期]

文档属性

| 名称 | 浙教版七年级上第一章科学入门(教案)[上学期] |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 16.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2007-09-22 23:19:00 | ||

图片预览

文档简介

第一章 科学入门

本章特点:预备性和基础性

主线:科学探究

知识结构:

实验和观察

科学和探究的初步概念 长度的测量

科 温度的测量

学 科学探究的基本技能 质量的测量

入 时间的测量

门 科学探究的过程

科学探究的方法

科学探究的方法

本章的教学重点:了解科学探究的过程和方法,培养科学探究意识,激发学习《科学》的兴趣。掌握实验观察和记录的方法,形成测量的基本技能,学会正确使用刻度尺、温度计和托盘天平。

本章教学的难点:刻度尺的正确使用;科学探究意识的形成。

第1节 科学在我们身边

一、教学目标

1、知道科学是一门研究各种自然现象的学问,知道通过探究和实验可以了解自然现象并对一些现象作出比较合理的解释,理解科学是一个充满想象力的创造过程,科学是不断发展的。

2、了解科学技术对社会进步的影响,知道科学技术的发展必须保护环境、协调人与自然的关系。

二、教学过程设计

(一)科学研究什么?

引言、问题1:相关语言“学科学、爱科学、科学知识、科学高峰、科学家”等,什么是“科学”,《科学》课程学习什么?

问题2:请看《科学》课本封面,你想到了什么?

学生回答:

过渡:为什么月球上还没有生命的存在,而地球上的生命却丰富多彩?

问题3:我们生存在地球上,我们生活的大自然丰富多彩,那里有无数奇妙的现象,看图1—1,你还能说出有哪些奇妙的现象吗?

学生回答:

问题4:看图1—2,你还能举出什么例子?

学生回答:

实验演示:(1)磁铁 (2)牛一定律实验 (3)筷子在水中变弯 (4)魔术:不怕火烧的手指

讲述:这些简单的现象中就包含着科学原理,科学家的许多发现、发明都是从观察、探究身边简单的问题开始的。

简介:上海科技馆看到的内容,让学生了解科学包含的范围很广,它可以很深奥,也可以很简单。

问题5:刚才我们讨论的都是与科学有关的现象,现在,谁能回答,科学是研究什么的?

答:

小结:科学是一门研究各种自然现象、对各种疑问找出答案的学问。它所研究的现象就在我们身边,科学就在我们身边,只要留心观察,从思考、探究身边的问题着手,我们都可以进入科学的世界。

(二)了解科学家的工作

问题6:你能举出一些科学家从小小的疑问开始,仔细观察、研究,得到重大发现的例子吗?

答:牛顿 苹果落地 万有引力

瓦特 水沸腾顶起壶盖 蒸汽机

李时珍 《本草纲目》

问题7:你知道科学家是如何工作的吗?

答:居里夫人 主要在实验室里实验研究

南极科考队科学家 野外实地考察、收集标本等

讨论得出科学研究的主要方法:观察、实验、探究。

讲述:观察、实验、探究是科学家科学研究的重要方法,仔细观察、认真思考、积极实验也是《科学》学习的基础。

(三)科学技术改变了世界

问题8:当今社会,科学技术得到了突飞猛进的发展,人们的生活得到了不断的改进,你能举例说说科学技术给生活带来便利,改变生活,改变世界吗?

答:飞机、洗衣机、电脑------

问题9:科学技术在推动人类文明进步的同时,也可能会给人类带来负面影响,如破坏人类生存的环境,你能说说科学技术给人类带来不良影响的例子吗?

答:

小结:科学技术改变了世界,这其中既有正面作用,又有负面影响,因此,我们同学要学习科学知识,学好科学的本领,运用科学知识和方法,推动社会的进步,协调人与自然的关系,为人类社会的文明进步作出贡献。

布置作业:1)留心观察自然界中的现象,写观察笔记。

2)作业本P1

第2课时

引言:通过上一节课的学习,我们知道,《科学》的学习,要留心观察,多思考,有时要通过实验探究。

思考:P4 金鱼为什么会在水中上升和下沉呢?

学生看书了解

实验演示1:探究过程(注意指导学生观察,积极思考)

实验演示2:P5 “喷泉”实验

(学生回答观测到的现象,提出问题)

作业分析: 作业本P1

(选取几本完成的好的作业本在班级里讲解一下,给予表扬,并起示范作用。第3题让学生上来演示,并提出猜想和结论,师生讨论)

布置作业:1)寻找并阅读有关科学家的简介或发明创造的故事,抄写或复印一则贴到本子上。

2)动手实验P4会浮沉的气球。

第2节 实验和观察

一、教学目标

1、了解实验和观察的意义,熟悉实验室常用的仪器。

2、了解实验观察的方法,学会记录和描述简单的实验现象。

3、知道人的感官对事物判断的局限,知道借助于仪器可以扩大观察范围,可以进行数据的测量。

4、在实验观察中培养实事求是的科学态度。

二、教学过程

引言:通过前面两节课的学习,大家知道,实验和观察是学习《科学》的基础,是进行科学研究的最重要的环节。

讲到观察,同学可能马上想到用眼睛所进行的观察。

问题1:俗话说“耳听为虚,眼见为实”,意思是强调亲眼所见的事物是实际存在的。眼见一定为实吗?

看课件中几幅“视错觉”的图片,学生讨论,激发兴趣。

讲述:刚才讨论知道,眼见不一定为实,观察并不一定只依靠眼睛,也可以依靠其它的感觉器官,如耳朵,但耳听有时更可能为虚了,

问题2:那么怎样才能更好地观察事物呢?

学生讨论,回答:使用仪器。

介绍几种实验室常用的仪器,看几幅科学家使用仪器的图片。

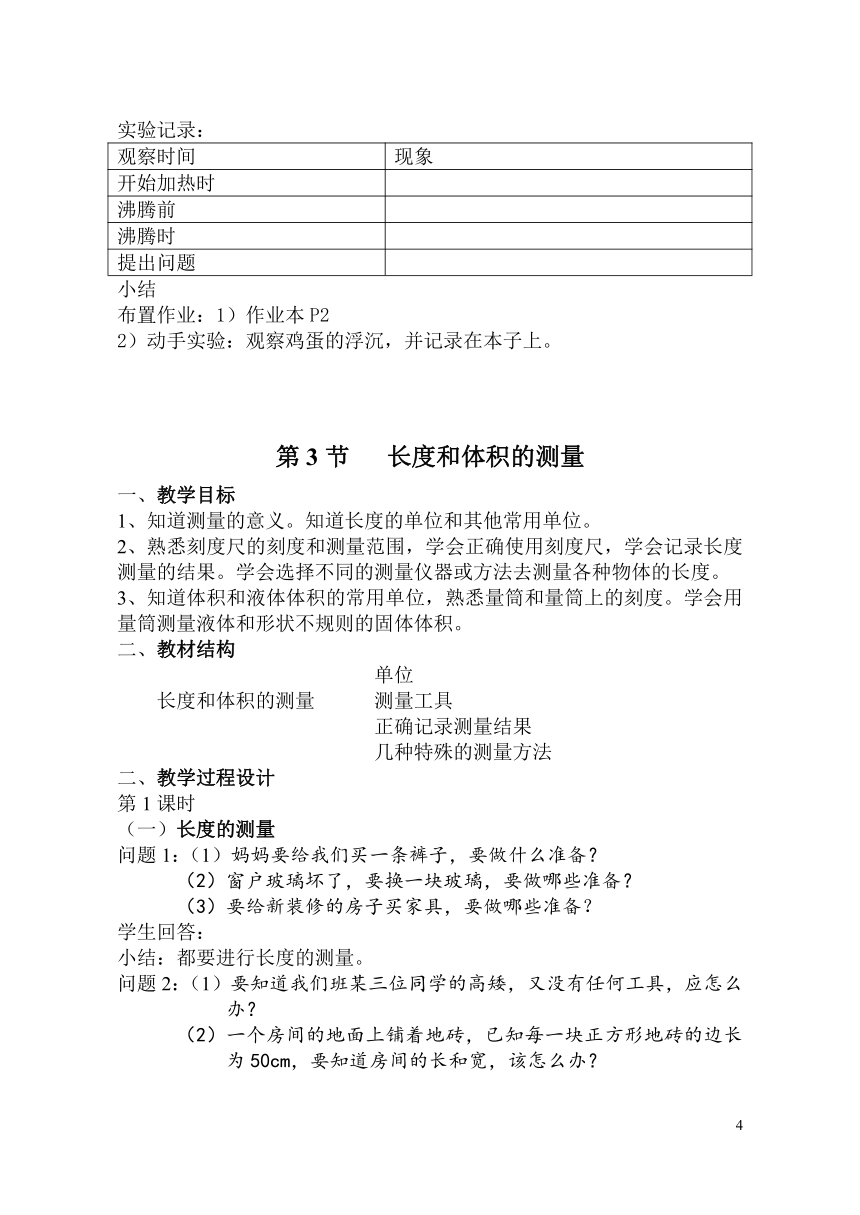

实验演示:观察水的加热和沸腾

实验记录:

观察时间 现象

开始加热时

沸腾前

沸腾时

提出问题

小结

布置作业:1)作业本P2

2)动手实验:观察鸡蛋的浮沉,并记录在本子上。

第3节 长度和体积的测量

一、教学目标

1、知道测量的意义。知道长度的单位和其他常用单位。

2、熟悉刻度尺的刻度和测量范围,学会正确使用刻度尺,学会记录长度测量的结果。学会选择不同的测量仪器或方法去测量各种物体的长度。

3、知道体积和液体体积的常用单位,熟悉量筒和量筒上的刻度。学会用量筒测量液体和形状不规则的固体体积。

二、教材结构

单位

长度和体积的测量 测量工具

正确记录测量结果

几种特殊的测量方法

二、教学过程设计

第1课时

(一)长度的测量

问题1:(1)妈妈要给我们买一条裤子,要做什么准备?

(2)窗户玻璃坏了,要换一块玻璃,要做哪些准备?

(3)要给新装修的房子买家具,要做哪些准备?

学生回答:

小结:都要进行长度的测量。

问题2:(1)要知道我们班某三位同学的高矮,又没有任何工具,应怎么办?

(2)一个房间的地面上铺着地砖,已知每一块正方形地砖的边长为50cm,要知道房间的长和宽,该怎么办?

(3)要知道课桌与《科学》课本的长度关系,该怎么办?

学生回答:

小结:必须先确定一个公认的标准量,然后将待测物体与公认的标准量进行比较。

1、长度的测量

测量是一个将待测的量与同类标准量进行比较的过程。

(类似的例子让学生在举例,如用手量布长)

2、长度的单位:米(m)

例如:课桌的长度约为0.7米,操场一圈200米,教室的高度约为3.5米,上海东方明珠电视塔高度为468米,珠穆朗玛峰高为8848米。

常见的单位还有:

1米=10分米=100厘米=1000毫米

1千米=1000米, 1毫米=1000微米, 1微米=1000纳米

1米=106微米=109纳米

问:长度的测量单位还有什么?

答:里,公里,海里,英尺,英寸,丈,尺等

练习:1.74米= 厘米, 105毫米= 米

385米= 千米= 厘米

150厘米= 米= 千米

3.6厘米= 毫米= 微米

阅读提示:P11科学记数法

看图1—17,1—18,让学生对物体的空间尺寸有所了解。

练习;目测说出课本的长、宽,教室的长的估计值。

问题3:我们的目测是否正确?前面我们说过,眼见不一定为实,要想知道它们的正确长度,该怎么办?

答:使用工具——刻度尺

3、正确使用刻度尺

活动:四人为一组,各自拿出自带的刻度尺,进行比较,有什么相同和不同?

汇报:1、(长度不同)测量范围

2、(最小一格)最小刻度

3、都有零刻度线

4、单位不同(或相同)

活动:测量课本的长,进行记录,与刚才目测的比较。

纠正学生中出现的错误。

正确的使用方法:

(1)放正确:使零刻度线对准被测物体的一端,刻度线紧靠被测物体

(2)看正确:读数时,视线要与尺面垂直,不可斜视

(3)读正确:看清一大格,一小格,带上单位

演示:教师用刻度尺测课本的宽。

问题4:课本的宽在16.8cm和16.9cm之间,该怎么读数?

讲解:进行估读,(16.83cm),测量过程中的估读可以提高测量的正确程度。

问题5:若刻度尺的零刻度线磨损或模糊不清了,用它测量时该怎么办?

4、测量工具的选择和测量方法的设计

问题6:在生活中,我们常采用一些粗略的方法来测量长度,你能说出几种吗?

学生回答:用指距测量,用肘长测量,用臂长测量,用步跨测量

问题7:我桌上有几种刻度尺:厘米刻度尺、米尺、卷尺,在测量时应如何选择?

答:根据不同的需要进行选择。

介绍:在测量时,最常用的是刻度尺,但还会用到其他一些仪器和方法,如:

声纳,雷达,激光测距等。(图片介绍)

小结

布置作业:1、P12讨论1、2

2、作业本P13第3节1、2、3、5、6、7、

3、用刻度尺和估测方法对自己的房间长度进行测量

4、收集资料:说明1米是如何确定的?

教后随笔:

第2课时

教具准备:几瓶不同体积的液态商品,量筒,小石块,线。

每位学生自带一瓶饮料。

二、体积的测量

解释:针对学生作业中出现将“长度”写成“面积”,说明:“长度”指两点之间的距离,“面积”指平面或物体表面的大小,“体积”则指物体占有空间的大小。

比较一瓶金龙鱼油与一罐可乐的体积大小。两烧杯水的体积大小。让学生对体积有一个空间概念,并知道体积是有大小的。

趣闻:曾经有一位特肥胖的美国人乘飞机时被要求购买两张机票。

1、体积的单位

学生观察:饮料瓶上的体积单位。

固体体积的常用单位:立方米(m3),想象1米3的大小。

立方厘米(cm3),

1米3=1000分米3=1000000厘米3

看图1—23,集装箱的体积为32.69立方米= 立方厘米

液体体积的常用单位:升(L)和毫升(mL)

1立方分米=1升=1000毫升,1毫升=1立方厘米

2、体积的测量

1)形状规则的固体体积,复习回答

2)液体体积的测量:使用量筒

学生活动:认识量筒、量杯,观察量筒的零刻度线、测量范围、最小刻度值。(10mL的量筒一桌一个,教师再展示100mL的量筒。)

讲解:量筒的使用

测量前——平放在水平桌面上

读数时——视线与凹液面最低处保持水平

记录时:单位——毫升

演示:倒一些水,学生读数,纠正错误。

3)形状不规则的固体体积的测量

例:测小石块的体积

学生讨论,演示

课堂练习:书P13

布置作业:作业本P3——4

问题讨论:形状不规则,会漂浮于水面上的固体体积怎么测?

形状不规则,且会吸水的固体体积怎么测?(如粉笔)

第4节 温度的测量

一、教学目标

1、知道温度表示物体的冷热程度

2、了解温度计的结构和测量原理

3、学会正确使用温度计,学会摄氏度的读法和写法

二、教具准备:

温度计(一组一只),热水,冷水

三、教学过程

引入:1、“酷暑寒冬”中的“酷”与“寒”形象反映出两个季节有什么差异?

2、人如果发烧,用手摸摸额头,会有什么感觉?

3、活动:出示一杯热水和一杯冷水,学生上来用手摸烧杯外壁,回答感觉有何不同?

一位学生手浸入热水中,一位学生手浸入冷水中,在分别放入温水中,回答自己的感受。

讲解:物体的冷热程度用 温度表示。物体越热,即温度越高。

一、温度:表示物体的冷热程度。

问题1:人的皮肤可以感觉物体的冷热,但人的感觉都正确吗?

活动:常温下,用手摸一下桌面和铁制的铅笔盒。说明人对不同质地的物体温度感觉不同

问:光凭感觉不能客观反映物体温度的高低,为了知道物体的确切温度,怎么办?

答:使用测量工具——温度计

讲解:带刻度的测量仪器,前面学了刻度尺,温度计也是。

二、测量工具——温度计

1、结构及特点

学生观察,回答,看课件。

学生回答:上面有刻度,内径很细(粗细均匀),温度计下面是充满水银的玻璃泡,细管中的水银与玻璃泡中的水银相连等。

活动:用手捏住玻璃泡一会儿,观察水银柱的长度是否变化。

问题2:水银柱升高,跟温度的变化有何关系?为什么会有这样的关系?

答:

2、液体温度计的工作原理:液体的热胀冷缩性质。

讲解:在长度测量的时候我们规定了测量长度的标准——长度单位——米。同样,在测量温度的时候,我们也要有一个测量标准,常用的温度标准是摄氏温度标准,单位是摄氏度。

3、温度的单位:摄氏度( C)

练习:读、写摄氏温度,纠正错误。

问题3:温度计的刻度是如何确定的?

学生看书,观察,讨论,再看课件说明。

介绍:这种刻度法最初是瑞典科学家——摄尔修斯提出的。

介绍几种不同的温度计,简单了解。

4、温度计的使用

看课件中的图片介绍,“谁对谁错”

小结:1)使用温度计前,要观察温度计的测量范围,切勿用来测量超过温度计最大温度的刻度。

学生回答手中的温度计量程、最小刻度。

2)测量时,手要握温度计的上端,要使温度计的玻璃泡跟被测物体充分接触。如果测量的是液体的温度,则要使玻璃泡完全浸没在液体中。

3)测量时,要等到温度计里的水银柱不再上升或下降时再读数,读数时温度计不能离开被测物体。

4)读数时,眼睛应平视,视线应与液面相平。

5)记录读数,数据和单位要写完整,并要注意是否漏写了负号。

(书)使用方法:玻璃泡要与被测物体充分接触,视线要与温度计液面相平,不能超量程使用,不能把温度计拿出读数。

三、介绍其他的温度测量仪器(看图片)

布置作业:1、书P17练习1、2、3

2、作业本P6第4节

第5节 质量的测量

一、教学目标

1、知道质量的单位,知道质量的大小表示物体所含物质的多少*

2、了解托盘天平的结构,了解托盘天平的使用和维护方法。

3、学会用托盘天平称物体的质量。*

二、教材结构

概念 概念

单位及其换算

质量

测量 工具

方法

三、教学过程

引入:1、出示一包饼干,投影观察上面标的净含量,指出标的就是质量。

2、比如买水果时,放在电子称上称一下,读得的数字也是指质量。

3、比较一包饼干与一片饼干 质量的不同

一桶水与一杯水

一张纸与一本书

学生回答:一包饼干比一片饼干含的饼干多

一桶水比一杯水所含的水多

一张纸比一本书所含的纸多

讲解:1)一切物体都是由物质组成的,如铁钉是由铁组成的,苹果是由水、维生素等物质组成的。

2)不同的物体所含的物质多少通常是不同的。

3)科学上,物体所含物质的多少就称为质量。物体所含的质量越多,物体的质量也就越大。

一、质量

1、定义--物体所含物质的多少叫做质量。

问:如何比较一杯水与一桶水的质量不同?--标准

2、单位:千克(kg) 1千克=1000克

看图了解国际千克原器

举例:一只苹果的质量约为0.15千克

一只铅球的质量约为4千克

一个同学的质量约为40--60千克

一头大象的质量约为6000千克

地球的质量约为6.0 10千克 (看图1-40)

问题1:

1)这只苹果的质量是150克,将它切成4小块,总质量是否改变?

2)一张课桌,从一楼教室搬到六楼教室,质量是否改变?

3)一杯水,盖上盖子加热,温度由20 C上升到50 C,质量是否改变?

4)冰块放在杯子里,熔化后,质量是否改变?

学生回答,小结

1)当物体的形状改变时,质量不变。

2)当物体的位置改变时,质量不变。

3)当物体的温度改变时,质量不变。

4)当物体的状态改变时,质量不变

3、质量是物体本身的一种属性,它不随物体的形状、状态、温度、位置的改变而改变。

问题2:质量是有大小的,所以也可用仪器来测量,大家平时都见过哪些测量质量的工具,它们经常在哪些场合用到?

学生回答:如天平、杆秤、磅秤、电子盘秤、电子分析天平等。

讲:实验室常用天平来测量物体的质量。

二、托盘天平的使用

出示天平,讲解构造,演示使用

1、托盘天平的基本构造:

对照图1-41了解名称

2、托盘天平的使用

出示:一架天平,一块铁块,砝码

边演示,边讲解使用方法:

1)调零。(注意;游码事先移到横梁标尺的“0”刻度线)

2)称量。左物右码。

3)称量完毕,砝码回盒。

学生称一木块的质量,发现错误,纠正错误。

问:能否用这架天平称量一个铅球的质量?为什么?--量程

3、托盘天平的维护:

1)称量前,要明确天平的称量范围,被测物体的质量不能超过

天平的量程。

2)不能用手去摸天平托盘或砝码。

3)取放砝码时要使用镊子。

4)不可把潮湿的物品或化学药品直接放在天平托盘上称量。

5)加减砝码要轻拿轻放。

6)称量完毕,用镊子将砝码放回砝码盒,把游码移回零刻度线。

7)天平和砝码要保持干燥、清洁,防止锈蚀。

小结

练习:书P19--1、2、3、4

布置作业:1、作业本P9

2、阅读课文

3、整理托盘天平的使用方法和维护

4、回家帮父母买一样东西,观察电子盘秤显示的读数,

体会质量的概念和单位大小。

PAGE

7

本章特点:预备性和基础性

主线:科学探究

知识结构:

实验和观察

科学和探究的初步概念 长度的测量

科 温度的测量

学 科学探究的基本技能 质量的测量

入 时间的测量

门 科学探究的过程

科学探究的方法

科学探究的方法

本章的教学重点:了解科学探究的过程和方法,培养科学探究意识,激发学习《科学》的兴趣。掌握实验观察和记录的方法,形成测量的基本技能,学会正确使用刻度尺、温度计和托盘天平。

本章教学的难点:刻度尺的正确使用;科学探究意识的形成。

第1节 科学在我们身边

一、教学目标

1、知道科学是一门研究各种自然现象的学问,知道通过探究和实验可以了解自然现象并对一些现象作出比较合理的解释,理解科学是一个充满想象力的创造过程,科学是不断发展的。

2、了解科学技术对社会进步的影响,知道科学技术的发展必须保护环境、协调人与自然的关系。

二、教学过程设计

(一)科学研究什么?

引言、问题1:相关语言“学科学、爱科学、科学知识、科学高峰、科学家”等,什么是“科学”,《科学》课程学习什么?

问题2:请看《科学》课本封面,你想到了什么?

学生回答:

过渡:为什么月球上还没有生命的存在,而地球上的生命却丰富多彩?

问题3:我们生存在地球上,我们生活的大自然丰富多彩,那里有无数奇妙的现象,看图1—1,你还能说出有哪些奇妙的现象吗?

学生回答:

问题4:看图1—2,你还能举出什么例子?

学生回答:

实验演示:(1)磁铁 (2)牛一定律实验 (3)筷子在水中变弯 (4)魔术:不怕火烧的手指

讲述:这些简单的现象中就包含着科学原理,科学家的许多发现、发明都是从观察、探究身边简单的问题开始的。

简介:上海科技馆看到的内容,让学生了解科学包含的范围很广,它可以很深奥,也可以很简单。

问题5:刚才我们讨论的都是与科学有关的现象,现在,谁能回答,科学是研究什么的?

答:

小结:科学是一门研究各种自然现象、对各种疑问找出答案的学问。它所研究的现象就在我们身边,科学就在我们身边,只要留心观察,从思考、探究身边的问题着手,我们都可以进入科学的世界。

(二)了解科学家的工作

问题6:你能举出一些科学家从小小的疑问开始,仔细观察、研究,得到重大发现的例子吗?

答:牛顿 苹果落地 万有引力

瓦特 水沸腾顶起壶盖 蒸汽机

李时珍 《本草纲目》

问题7:你知道科学家是如何工作的吗?

答:居里夫人 主要在实验室里实验研究

南极科考队科学家 野外实地考察、收集标本等

讨论得出科学研究的主要方法:观察、实验、探究。

讲述:观察、实验、探究是科学家科学研究的重要方法,仔细观察、认真思考、积极实验也是《科学》学习的基础。

(三)科学技术改变了世界

问题8:当今社会,科学技术得到了突飞猛进的发展,人们的生活得到了不断的改进,你能举例说说科学技术给生活带来便利,改变生活,改变世界吗?

答:飞机、洗衣机、电脑------

问题9:科学技术在推动人类文明进步的同时,也可能会给人类带来负面影响,如破坏人类生存的环境,你能说说科学技术给人类带来不良影响的例子吗?

答:

小结:科学技术改变了世界,这其中既有正面作用,又有负面影响,因此,我们同学要学习科学知识,学好科学的本领,运用科学知识和方法,推动社会的进步,协调人与自然的关系,为人类社会的文明进步作出贡献。

布置作业:1)留心观察自然界中的现象,写观察笔记。

2)作业本P1

第2课时

引言:通过上一节课的学习,我们知道,《科学》的学习,要留心观察,多思考,有时要通过实验探究。

思考:P4 金鱼为什么会在水中上升和下沉呢?

学生看书了解

实验演示1:探究过程(注意指导学生观察,积极思考)

实验演示2:P5 “喷泉”实验

(学生回答观测到的现象,提出问题)

作业分析: 作业本P1

(选取几本完成的好的作业本在班级里讲解一下,给予表扬,并起示范作用。第3题让学生上来演示,并提出猜想和结论,师生讨论)

布置作业:1)寻找并阅读有关科学家的简介或发明创造的故事,抄写或复印一则贴到本子上。

2)动手实验P4会浮沉的气球。

第2节 实验和观察

一、教学目标

1、了解实验和观察的意义,熟悉实验室常用的仪器。

2、了解实验观察的方法,学会记录和描述简单的实验现象。

3、知道人的感官对事物判断的局限,知道借助于仪器可以扩大观察范围,可以进行数据的测量。

4、在实验观察中培养实事求是的科学态度。

二、教学过程

引言:通过前面两节课的学习,大家知道,实验和观察是学习《科学》的基础,是进行科学研究的最重要的环节。

讲到观察,同学可能马上想到用眼睛所进行的观察。

问题1:俗话说“耳听为虚,眼见为实”,意思是强调亲眼所见的事物是实际存在的。眼见一定为实吗?

看课件中几幅“视错觉”的图片,学生讨论,激发兴趣。

讲述:刚才讨论知道,眼见不一定为实,观察并不一定只依靠眼睛,也可以依靠其它的感觉器官,如耳朵,但耳听有时更可能为虚了,

问题2:那么怎样才能更好地观察事物呢?

学生讨论,回答:使用仪器。

介绍几种实验室常用的仪器,看几幅科学家使用仪器的图片。

实验演示:观察水的加热和沸腾

实验记录:

观察时间 现象

开始加热时

沸腾前

沸腾时

提出问题

小结

布置作业:1)作业本P2

2)动手实验:观察鸡蛋的浮沉,并记录在本子上。

第3节 长度和体积的测量

一、教学目标

1、知道测量的意义。知道长度的单位和其他常用单位。

2、熟悉刻度尺的刻度和测量范围,学会正确使用刻度尺,学会记录长度测量的结果。学会选择不同的测量仪器或方法去测量各种物体的长度。

3、知道体积和液体体积的常用单位,熟悉量筒和量筒上的刻度。学会用量筒测量液体和形状不规则的固体体积。

二、教材结构

单位

长度和体积的测量 测量工具

正确记录测量结果

几种特殊的测量方法

二、教学过程设计

第1课时

(一)长度的测量

问题1:(1)妈妈要给我们买一条裤子,要做什么准备?

(2)窗户玻璃坏了,要换一块玻璃,要做哪些准备?

(3)要给新装修的房子买家具,要做哪些准备?

学生回答:

小结:都要进行长度的测量。

问题2:(1)要知道我们班某三位同学的高矮,又没有任何工具,应怎么办?

(2)一个房间的地面上铺着地砖,已知每一块正方形地砖的边长为50cm,要知道房间的长和宽,该怎么办?

(3)要知道课桌与《科学》课本的长度关系,该怎么办?

学生回答:

小结:必须先确定一个公认的标准量,然后将待测物体与公认的标准量进行比较。

1、长度的测量

测量是一个将待测的量与同类标准量进行比较的过程。

(类似的例子让学生在举例,如用手量布长)

2、长度的单位:米(m)

例如:课桌的长度约为0.7米,操场一圈200米,教室的高度约为3.5米,上海东方明珠电视塔高度为468米,珠穆朗玛峰高为8848米。

常见的单位还有:

1米=10分米=100厘米=1000毫米

1千米=1000米, 1毫米=1000微米, 1微米=1000纳米

1米=106微米=109纳米

问:长度的测量单位还有什么?

答:里,公里,海里,英尺,英寸,丈,尺等

练习:1.74米= 厘米, 105毫米= 米

385米= 千米= 厘米

150厘米= 米= 千米

3.6厘米= 毫米= 微米

阅读提示:P11科学记数法

看图1—17,1—18,让学生对物体的空间尺寸有所了解。

练习;目测说出课本的长、宽,教室的长的估计值。

问题3:我们的目测是否正确?前面我们说过,眼见不一定为实,要想知道它们的正确长度,该怎么办?

答:使用工具——刻度尺

3、正确使用刻度尺

活动:四人为一组,各自拿出自带的刻度尺,进行比较,有什么相同和不同?

汇报:1、(长度不同)测量范围

2、(最小一格)最小刻度

3、都有零刻度线

4、单位不同(或相同)

活动:测量课本的长,进行记录,与刚才目测的比较。

纠正学生中出现的错误。

正确的使用方法:

(1)放正确:使零刻度线对准被测物体的一端,刻度线紧靠被测物体

(2)看正确:读数时,视线要与尺面垂直,不可斜视

(3)读正确:看清一大格,一小格,带上单位

演示:教师用刻度尺测课本的宽。

问题4:课本的宽在16.8cm和16.9cm之间,该怎么读数?

讲解:进行估读,(16.83cm),测量过程中的估读可以提高测量的正确程度。

问题5:若刻度尺的零刻度线磨损或模糊不清了,用它测量时该怎么办?

4、测量工具的选择和测量方法的设计

问题6:在生活中,我们常采用一些粗略的方法来测量长度,你能说出几种吗?

学生回答:用指距测量,用肘长测量,用臂长测量,用步跨测量

问题7:我桌上有几种刻度尺:厘米刻度尺、米尺、卷尺,在测量时应如何选择?

答:根据不同的需要进行选择。

介绍:在测量时,最常用的是刻度尺,但还会用到其他一些仪器和方法,如:

声纳,雷达,激光测距等。(图片介绍)

小结

布置作业:1、P12讨论1、2

2、作业本P13第3节1、2、3、5、6、7、

3、用刻度尺和估测方法对自己的房间长度进行测量

4、收集资料:说明1米是如何确定的?

教后随笔:

第2课时

教具准备:几瓶不同体积的液态商品,量筒,小石块,线。

每位学生自带一瓶饮料。

二、体积的测量

解释:针对学生作业中出现将“长度”写成“面积”,说明:“长度”指两点之间的距离,“面积”指平面或物体表面的大小,“体积”则指物体占有空间的大小。

比较一瓶金龙鱼油与一罐可乐的体积大小。两烧杯水的体积大小。让学生对体积有一个空间概念,并知道体积是有大小的。

趣闻:曾经有一位特肥胖的美国人乘飞机时被要求购买两张机票。

1、体积的单位

学生观察:饮料瓶上的体积单位。

固体体积的常用单位:立方米(m3),想象1米3的大小。

立方厘米(cm3),

1米3=1000分米3=1000000厘米3

看图1—23,集装箱的体积为32.69立方米= 立方厘米

液体体积的常用单位:升(L)和毫升(mL)

1立方分米=1升=1000毫升,1毫升=1立方厘米

2、体积的测量

1)形状规则的固体体积,复习回答

2)液体体积的测量:使用量筒

学生活动:认识量筒、量杯,观察量筒的零刻度线、测量范围、最小刻度值。(10mL的量筒一桌一个,教师再展示100mL的量筒。)

讲解:量筒的使用

测量前——平放在水平桌面上

读数时——视线与凹液面最低处保持水平

记录时:单位——毫升

演示:倒一些水,学生读数,纠正错误。

3)形状不规则的固体体积的测量

例:测小石块的体积

学生讨论,演示

课堂练习:书P13

布置作业:作业本P3——4

问题讨论:形状不规则,会漂浮于水面上的固体体积怎么测?

形状不规则,且会吸水的固体体积怎么测?(如粉笔)

第4节 温度的测量

一、教学目标

1、知道温度表示物体的冷热程度

2、了解温度计的结构和测量原理

3、学会正确使用温度计,学会摄氏度的读法和写法

二、教具准备:

温度计(一组一只),热水,冷水

三、教学过程

引入:1、“酷暑寒冬”中的“酷”与“寒”形象反映出两个季节有什么差异?

2、人如果发烧,用手摸摸额头,会有什么感觉?

3、活动:出示一杯热水和一杯冷水,学生上来用手摸烧杯外壁,回答感觉有何不同?

一位学生手浸入热水中,一位学生手浸入冷水中,在分别放入温水中,回答自己的感受。

讲解:物体的冷热程度用 温度表示。物体越热,即温度越高。

一、温度:表示物体的冷热程度。

问题1:人的皮肤可以感觉物体的冷热,但人的感觉都正确吗?

活动:常温下,用手摸一下桌面和铁制的铅笔盒。说明人对不同质地的物体温度感觉不同

问:光凭感觉不能客观反映物体温度的高低,为了知道物体的确切温度,怎么办?

答:使用测量工具——温度计

讲解:带刻度的测量仪器,前面学了刻度尺,温度计也是。

二、测量工具——温度计

1、结构及特点

学生观察,回答,看课件。

学生回答:上面有刻度,内径很细(粗细均匀),温度计下面是充满水银的玻璃泡,细管中的水银与玻璃泡中的水银相连等。

活动:用手捏住玻璃泡一会儿,观察水银柱的长度是否变化。

问题2:水银柱升高,跟温度的变化有何关系?为什么会有这样的关系?

答:

2、液体温度计的工作原理:液体的热胀冷缩性质。

讲解:在长度测量的时候我们规定了测量长度的标准——长度单位——米。同样,在测量温度的时候,我们也要有一个测量标准,常用的温度标准是摄氏温度标准,单位是摄氏度。

3、温度的单位:摄氏度( C)

练习:读、写摄氏温度,纠正错误。

问题3:温度计的刻度是如何确定的?

学生看书,观察,讨论,再看课件说明。

介绍:这种刻度法最初是瑞典科学家——摄尔修斯提出的。

介绍几种不同的温度计,简单了解。

4、温度计的使用

看课件中的图片介绍,“谁对谁错”

小结:1)使用温度计前,要观察温度计的测量范围,切勿用来测量超过温度计最大温度的刻度。

学生回答手中的温度计量程、最小刻度。

2)测量时,手要握温度计的上端,要使温度计的玻璃泡跟被测物体充分接触。如果测量的是液体的温度,则要使玻璃泡完全浸没在液体中。

3)测量时,要等到温度计里的水银柱不再上升或下降时再读数,读数时温度计不能离开被测物体。

4)读数时,眼睛应平视,视线应与液面相平。

5)记录读数,数据和单位要写完整,并要注意是否漏写了负号。

(书)使用方法:玻璃泡要与被测物体充分接触,视线要与温度计液面相平,不能超量程使用,不能把温度计拿出读数。

三、介绍其他的温度测量仪器(看图片)

布置作业:1、书P17练习1、2、3

2、作业本P6第4节

第5节 质量的测量

一、教学目标

1、知道质量的单位,知道质量的大小表示物体所含物质的多少*

2、了解托盘天平的结构,了解托盘天平的使用和维护方法。

3、学会用托盘天平称物体的质量。*

二、教材结构

概念 概念

单位及其换算

质量

测量 工具

方法

三、教学过程

引入:1、出示一包饼干,投影观察上面标的净含量,指出标的就是质量。

2、比如买水果时,放在电子称上称一下,读得的数字也是指质量。

3、比较一包饼干与一片饼干 质量的不同

一桶水与一杯水

一张纸与一本书

学生回答:一包饼干比一片饼干含的饼干多

一桶水比一杯水所含的水多

一张纸比一本书所含的纸多

讲解:1)一切物体都是由物质组成的,如铁钉是由铁组成的,苹果是由水、维生素等物质组成的。

2)不同的物体所含的物质多少通常是不同的。

3)科学上,物体所含物质的多少就称为质量。物体所含的质量越多,物体的质量也就越大。

一、质量

1、定义--物体所含物质的多少叫做质量。

问:如何比较一杯水与一桶水的质量不同?--标准

2、单位:千克(kg) 1千克=1000克

看图了解国际千克原器

举例:一只苹果的质量约为0.15千克

一只铅球的质量约为4千克

一个同学的质量约为40--60千克

一头大象的质量约为6000千克

地球的质量约为6.0 10千克 (看图1-40)

问题1:

1)这只苹果的质量是150克,将它切成4小块,总质量是否改变?

2)一张课桌,从一楼教室搬到六楼教室,质量是否改变?

3)一杯水,盖上盖子加热,温度由20 C上升到50 C,质量是否改变?

4)冰块放在杯子里,熔化后,质量是否改变?

学生回答,小结

1)当物体的形状改变时,质量不变。

2)当物体的位置改变时,质量不变。

3)当物体的温度改变时,质量不变。

4)当物体的状态改变时,质量不变

3、质量是物体本身的一种属性,它不随物体的形状、状态、温度、位置的改变而改变。

问题2:质量是有大小的,所以也可用仪器来测量,大家平时都见过哪些测量质量的工具,它们经常在哪些场合用到?

学生回答:如天平、杆秤、磅秤、电子盘秤、电子分析天平等。

讲:实验室常用天平来测量物体的质量。

二、托盘天平的使用

出示天平,讲解构造,演示使用

1、托盘天平的基本构造:

对照图1-41了解名称

2、托盘天平的使用

出示:一架天平,一块铁块,砝码

边演示,边讲解使用方法:

1)调零。(注意;游码事先移到横梁标尺的“0”刻度线)

2)称量。左物右码。

3)称量完毕,砝码回盒。

学生称一木块的质量,发现错误,纠正错误。

问:能否用这架天平称量一个铅球的质量?为什么?--量程

3、托盘天平的维护:

1)称量前,要明确天平的称量范围,被测物体的质量不能超过

天平的量程。

2)不能用手去摸天平托盘或砝码。

3)取放砝码时要使用镊子。

4)不可把潮湿的物品或化学药品直接放在天平托盘上称量。

5)加减砝码要轻拿轻放。

6)称量完毕,用镊子将砝码放回砝码盒,把游码移回零刻度线。

7)天平和砝码要保持干燥、清洁,防止锈蚀。

小结

练习:书P19--1、2、3、4

布置作业:1、作业本P9

2、阅读课文

3、整理托盘天平的使用方法和维护

4、回家帮父母买一样东西,观察电子盘秤显示的读数,

体会质量的概念和单位大小。

PAGE

7

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化