部编版八年级语文上册课内古诗阅读(赏析)题精选 课件

文档属性

| 名称 | 部编版八年级语文上册课内古诗阅读(赏析)题精选 课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-01-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

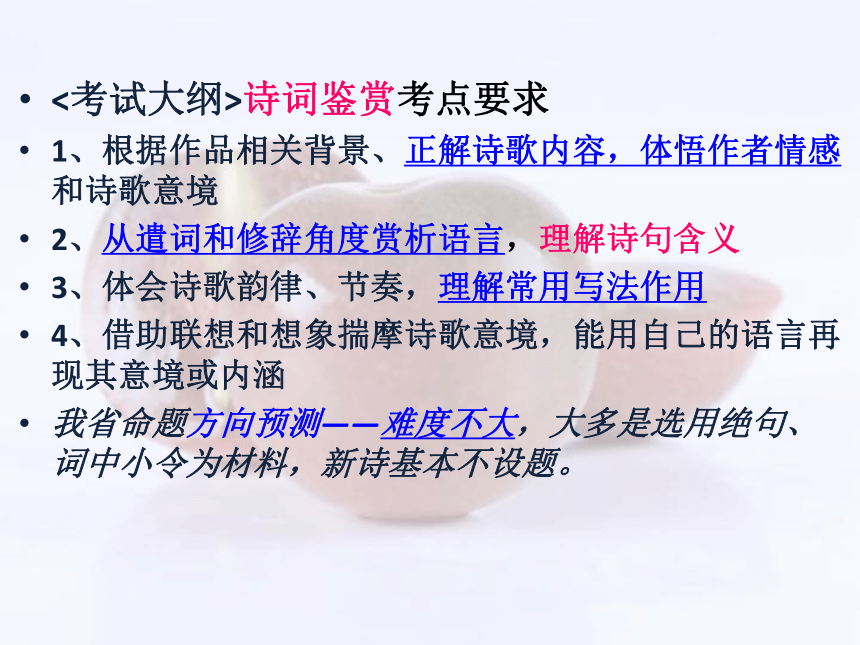

课件48张PPT。部编版八年级语文上穿课内古诗阅读(赏析)题精选今日的付出都是为了明天丰硕的收获!得禄初级中学 李正敏 <考试大纲>诗词鉴赏考点要求

1、根据作品相关背景、正解诗歌内容,体悟作者情感和诗歌意境

2、从遣词和修辞角度赏析语言,理解诗句含义

3、体会诗歌韵律、节奏,理解常用写法作用

4、借助联想和想象揣摩诗歌意境,能用自己的语言再现其意境或内涵

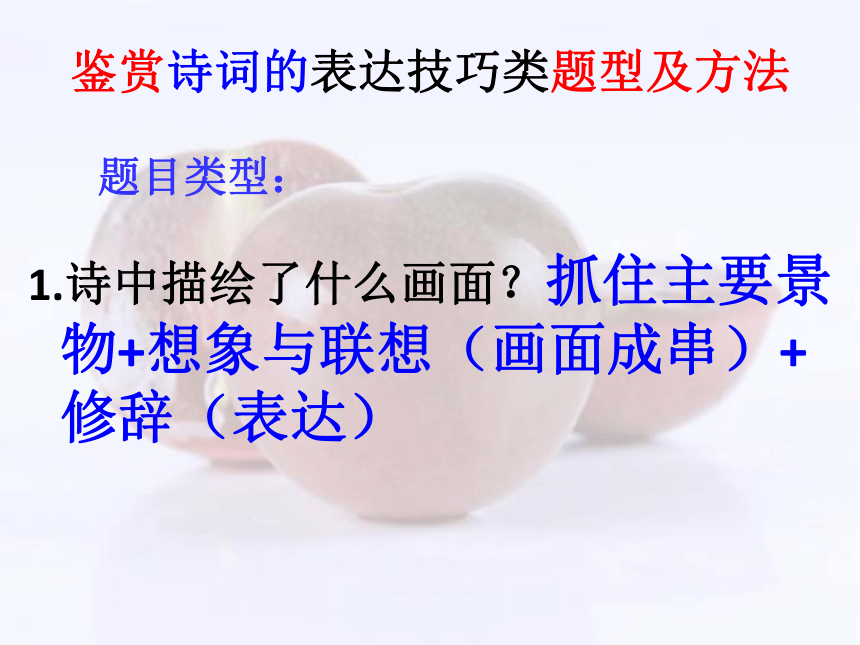

我省命题方向预测——难度不大,大多是选用绝句、词中小令为材料,新诗基本不设题。鉴赏诗词的表达技巧类题型及方法 题目类型:

“……”(字词,诗句)在全诗中的作用是什么?试简析好在哪里

手法(表现手法,修辞手法)+特点(描绘的内容)+表达作用(情感)

概括评价诗歌内容:这是一首什么诗+诗歌写了什么(特点)+通过什么手法+抒发什么情感+评价(总分总式)鉴赏诗词的表达技巧类题型及方法 题目类型:

诗中描绘了什么画面?抓住主要景物+想象与联想(画面成串)+修辞(表达)

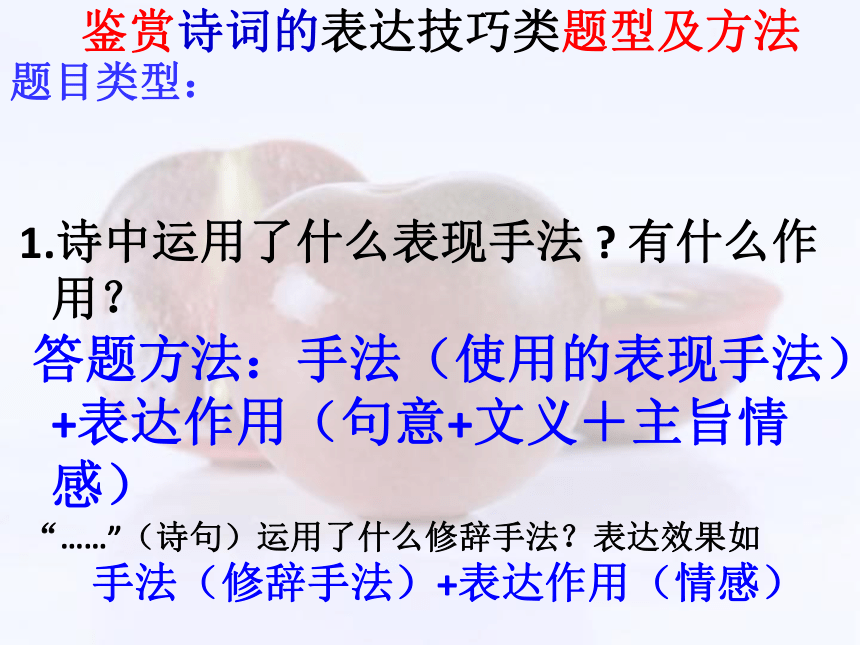

鉴赏诗词的表达技巧类题型及方法 题目类型:

诗中运用了什么表现手法 ? 有什么作用?

答题方法:手法(使用的表现手法)+表达作用(句意+文义+主旨情感)

“……”(诗句)运用了什么修辞手法?表达效果如

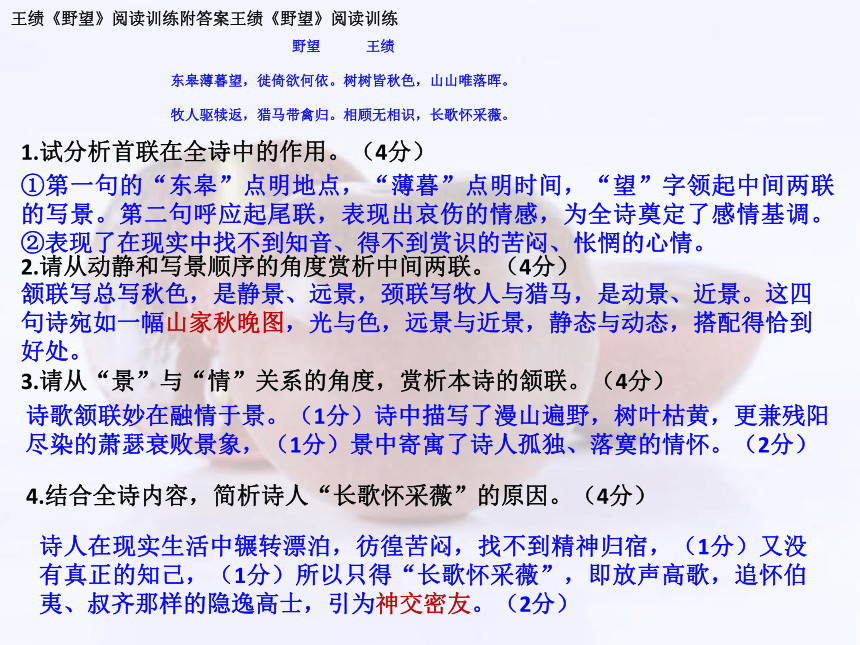

手法(修辞手法)+表达作用(情感)王绩《野望》阅读训练附答案王绩《野望》阅读训练野望 王绩

?

东皋薄暮望,徙倚欲何依。树树皆秋色,山山唯落晖。

?

牧人驱犊返,猎马带禽归。相顾无相识,长歌怀采薇。1.试分析首联在全诗中的作用。(4分)

?

2.请从动静和写景顺序的角度赏析中间两联。(4分)

?

3.请从“景”与“情”关系的角度,赏析本诗的颔联。(4分)

?4.结合全诗内容,简析诗人“长歌怀采薇”的原因。(4分)

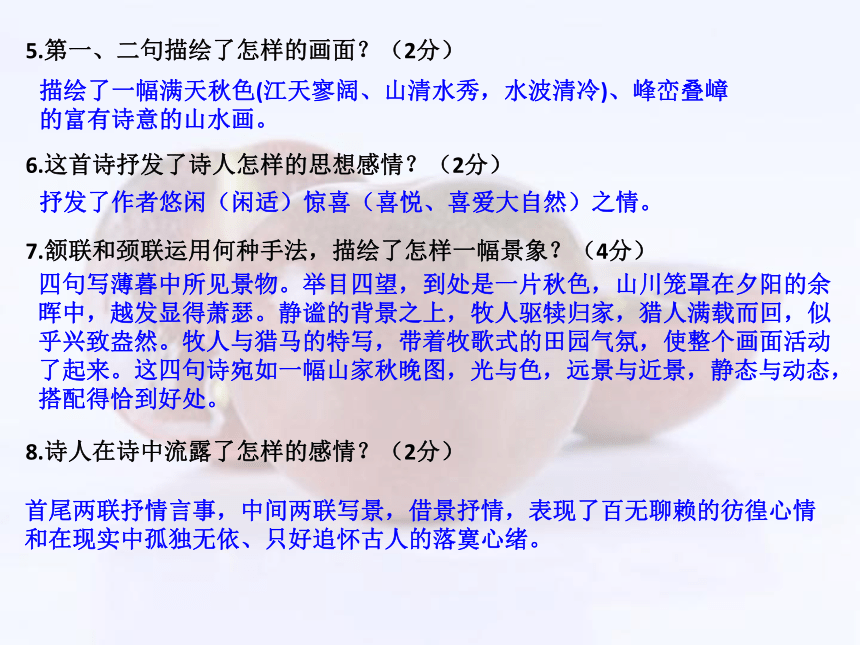

①第一句的“东皋”点明地点,“薄暮”点明时间,“望”字领起中间两联的写景。第二句呼应起尾联,表现出哀伤的情感,为全诗奠定了感情基调。②表现了在现实中找不到知音、得不到赏识的苦闷、怅惘的心情。颔联写总写秋色,是静景、远景,颈联写牧人与猎马,是动景、近景。这四句诗宛如一幅山家秋晚图,光与色,远景与近景,静态与动态,搭配得恰到好处。诗歌颔联妙在融情于景。(1分)诗中描写了漫山遍野,树叶枯黄,更兼残阳尽染的萧瑟衰败景象,(1分)景中寄寓了诗人孤独、落寞的情怀。(2分)诗人在现实生活中辗转漂泊,彷徨苦闷,找不到精神归宿,(1分)又没有真正的知己,(1分)所以只得“长歌怀采薇”,即放声高歌,追怀伯夷、叔齐那样的隐逸高士,引为神交密友。(2分)5.第一、二句描绘了怎样的画面?(2分)

6.这首诗抒发了诗人怎样的思想感情?(2分)

7.颔联和颈联运用何种手法,描绘了怎样一幅景象?(4分)

8.诗人在诗中流露了怎样的感情?(2分)

描绘了一幅满天秋色(江天寥阔、山清水秀,水波清冷)、峰峦叠嶂的富有诗意的山水画。抒发了作者悠闲(闲适)惊喜(喜悦、喜爱大自然)之情。四句写薄暮中所见景物。举目四望,到处是一片秋色,山川笼罩在夕阳的余晖中,越发显得萧瑟。静谧的背景之上,牧人驱犊归家,猎人满载而回,似乎兴致盎然。牧人与猎马的特写,带着牧歌式的田园气氛,使整个画面活动了起来。这四句诗宛如一幅山家秋晚图,光与色,远景与近景,静态与动态,搭配得恰到好处。首尾两联抒情言事,中间两联写景,借景抒情,表现了百无聊赖的彷徨心情和在现实中孤独无依、只好追怀古人的落寞心绪。1、 “薄暮”在诗中的意思是什么?

?

2、第一句“东皋薄暮望”,说明了试题。地点:_____,时间:_____。事情_____。

?

3、颔联写薄暮中的“秋夜静景”,山对树、____对____,____对______。

?

4、第三联描写眺望到的景象,那是怎样的景象?

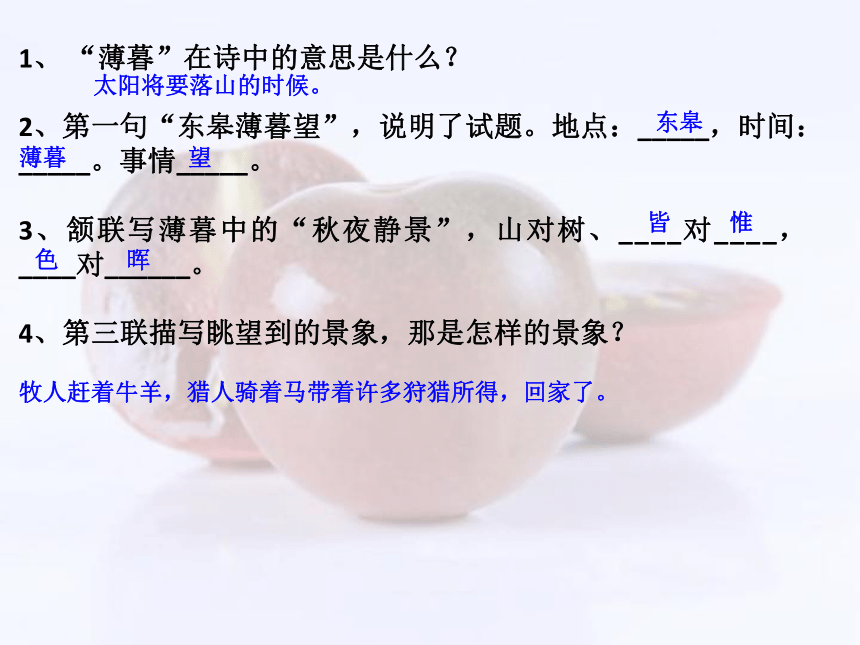

?太阳将要落山的时候。东皋薄暮望皆惟色晖牧人赶着牛羊,猎人骑着马带着许多狩猎所得,回家了。下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )(3分)

?

A.首联借陶渊明“登东皋以舒啸”的诗句,暗含诗人归隐之后,尝耕东皋之意。

B.颔联和颈联运用工笔细描的表现手法,精细地描画出了农村生活的真实场景。

C.颔联和颈联运用动静结合的表现手法,使诗歌充满画面感,突出了乡村气息。

D.尾联表明了诗人在现实当中难觅知音,孤苦无依,只好追怀古代的高士贤人。

?

2、请从“景”与“情”关系的角度,赏析本诗的颔联。(3分)B(应是白描的手法,以质朴的语言描画。)诗歌颔联妙在融情于景。(1分)诗中描写了漫山遍野,树叶枯黄,更兼残阳尽染的萧瑟衰败景象,(1分)景中寄寓了诗人孤独落寞的情怀。(1分)3.诗人在傍晚野望时,描绘出了怎样的景色?用了什么手法?

?

?

描写手法:白描的手法写景物,自然朴实;

?

4."相顾无相识,长歌怀采薇",表达了诗人怎样的心情?

?

(景与人)动静结合,活现一幅浓浓的秋暮晚归图。日暮时分,站于东皋极目远望,视野十分开阔。秋的手掌抚过每一株树木,黄叶纷飞,层林尽染。落日西沉,红霞映天,余晖铺洒在每一座山头上,天地被渲染得一派静穆和安详。放牧的人赶着小牛走在回家的小路上,打猎的人牵着马,马上驮着猎物也回去了。5、“相顾无相识,长歌怀采薇。”表达了作者怎样的思想感情?

?

抒发孤独抑郁的心情和避世退隐的愿望。读崔颢的〈黄鹤楼〉回答问题。(1)除“黄鹤楼”外,被称为江南三大名楼的还有哪两座?

?

(2)诗的一、二两联借今昔变化之大抒发了作者怎样的感情?

?

(3)体会尾联蕴涵的诗人的情感。岳阳楼、滕王阁寂寞、惆怅日近黄昏,长江上烟波浩淼,自然勾起诗人浓浓的思乡愁绪1. 判断下列说法的正误,正确的一项是( )

?

A. 诗的前两句从传说入笔,写由黄鹤楼生发的联想。( Ⅴ )

B. 诗的五六句写昔人乘着黄鹤见到的汉阳晴川和鹦鹉洲的景致。( Ⅹ )

C. 诗的七八句写出了诗人悲苦凄凉,日暮思归的哀怨愁绪。(Ⅹ )

D. 传说崔颢登黄鹤楼本欲赋诗,因见此诗而作罢,感慨道:“眼前有景道不得,李白题诗在上头。”(Ⅹ)昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。A2.诗中最能概括作者感情的是哪一个字?在对全诗整体感悟的基础上,请简要分析诗人在尾联中是如何表达这种感情的。

?答:“愁”字。全诗意境开阔,吊古伤今,虚实相映,情景交融。尾联将“乡愁”之情与“日暮”“烟波’’之景相交融,由景生情,融情于景,表达了诗人萦回无尽、百感茫茫的忧思之情。

3.这首诗的前四句中,“黄鹤”三见,“突”字重出,是否有重复之嫌,为什么?

?答:不重复。由于气势贯通,自然天成,读来并不感到重复。

?

4.五、六句写登楼所见的实景,请用自己的语言将画面描述出来。

?答:天气晴好,江北汉阳的树木清晰分明,鹦鹉洲上的青草繁茂浓绿。6.想象“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”展现的画面,用生动的语言进行描绘。(3分)

7.本诗表达了作者___________________________的情感。(2分)在阳光明媚的日子里,从黄鹤楼遥望对岸,汉阳的树木郁郁葱葱,鹦鹉洲上芳草茂盛,这一切都清晰可见。 思乡?8. 最后一联表达了作者怎样的感情。

答:表达作者叹人生以及乡关何处的思乡等复杂感情。

9. 诗中最能概括作者感情的是哪一个字? 在对全诗整体感悟的基础上,分析诗人在尾联中是如何表达这种感情的。

答:“愁”字。全诗意境开阔,吊古伤今,虚实相映,情景交融。尾联将“乡愁”之情与“日暮?‘烟波”之景相交融.由景生情,融情于景,表达了诗人萦回无尽、百感茫茫的忧思之情。

10. 想象“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”展现的画面,用生动的语言进行描绘。

答:在阳光明媚的日子里,从黄鹤楼遥望对岸,汉阳的树木郁郁葱葱,鹦鹉洲上芳草茂盛,这一切都清晰可见。13. 诗的一、二两联借今昔变化之大抒发了作者怎样的感情?

(寂寞、惆怅)

14. 体会尾联蕴涵的诗人的情感。

答:日近黄昏,长江上烟波浩淼,自然勾起诗人浓浓的思乡愁绪。

15. 解释下面的词浯。

①历历:指(汉阳林木) 清晰可数(或“分明的样子”)。

②乡关:故乡

16. 判断下列说法正确的是( )。

A .诗的前四句从传说入笔,写由黄鹤楼生发的联想。

B .诗的五六句写昔人乘着黄鹤见到的汉阳晴川和鹦鹉洲的景致。

C .诗的七八句写出了诗人悲苦凄凉、日暮思归的哀怨愁绪。

D .传说崔颢登黄鹤楼本欲赋诗,因见此诗而作罢,感慨道:“眼前有景道不得,李白题诗在上头。”

17. “日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”两句抒发了诗人怎样的情感?

答:抒发了诗人的思乡之情。A18. “此地空余黄鹤楼 ”和 “白云千载空悠悠”中都有一个“空”字,试比较这两个“空”字的意义作用有何不同。

答:第一个“空”可理解为“空空荡荡 ”,强调空间上的虚无。仙人驾鹤离去之后,兀立于苍茫宇宙之下的黄鹤楼似乎已无所凭依,这个“空”字传达的是诗人内心的孤独感。

第二个 “空”可理解为“空自”“徒然”,强调时间上的渺远。千载白云,空自飘荡, 这个“空”字传达的是诗人内心的失落与惆怅。

19. 从情景关系的角度简要赏析第三、第四联。

答:颈联写到的楼上所见之景有晴空下奔涌的大河,汉阳一带清晰可见的树木,鹦鹉洲上茂盛的芳草。眼前的“树木”“芳草”勾起对家乡“一草一木”的回想,由景生情,强烈的思乡之念也就油然而生。

尾联情景水乳交融,那弥漫在长江之上的浩浩烟波,正是诗人无边乡愁的形象化表达,那越来越深的暮色,也不断强化着诗人挥之不去的思乡之情。?

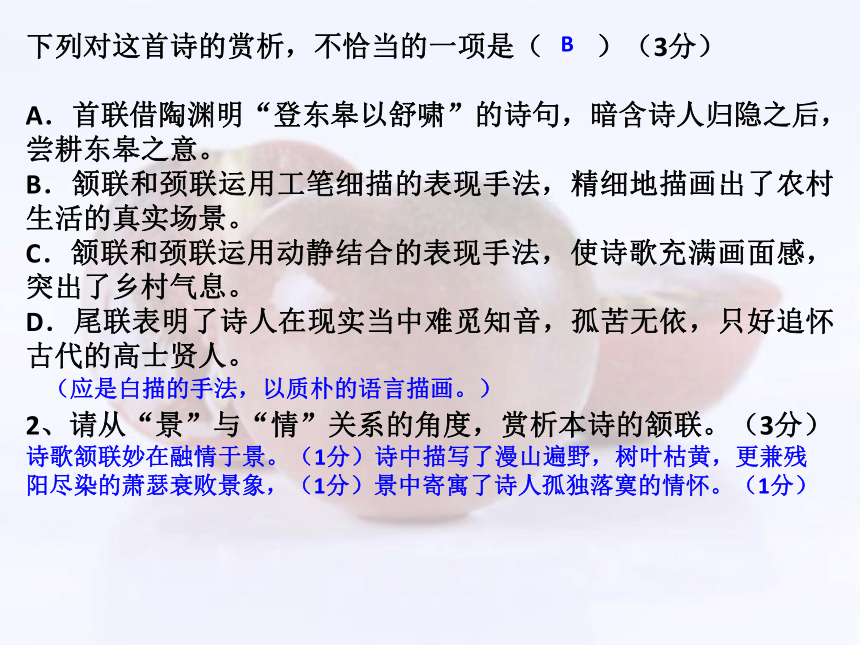

7下列对诗歌赏析有误的一项是( )(2分)

?

A.第一、二句叙事,写诗人以使者的身份,轻车简从,要到遥远的西北边塞去慰问将士。

?

B.第三、四句叙事兼抒情,以“蓬”“ 雁”自比,暗写诗人被排挤出朝廷的孤寂、飘零之感。

?

C.第五、六句“直”“ 圆”两字精炼传神,线条简约,描绘的景物不多,但画面开阔、意境雄浑。

?

D.第七、八句写诗人经过长途跋涉到达边塞,侦察兵萧关却骑马来报:“长官正在燕然前线。”

??

单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。

?

大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。阅读王维的《使至塞上》,完成下列问题。(2分)D8“大漠孤烟直,长河落日圆”,被王国维赞叹为“千古壮观”的名句,谈谈你对此的认识。

?大漠茫茫无边,在这纯然一色、荒凉无边的背景之上,那烽火台上燃起的一缕白烟直上 云霄,显得异常醒目。“孤烟”两字能状其神韵,“孤烟”之后随一“直”字,使景物显得单 纯简净。“长河落日圆”写出了苍茫的沙漠,没有山,没有树,只有黄河横贯其中。视野 所及,大漠无边无际,黄河杳无尽头。

笔力苍劲,意境雄浑,视野开阔。将自己的孤寂情绪巧妙地融化在对广阔的自然景色的描绘中。7.为什么说这是一首边塞诗?结合诗句具体说明。(2分)

?

8.颈联中的“直”、“圆”两字用得十分传神,请说说它们的好处。可从诗题“使至塞上”,诗句中“边、居延、汉塞、胡天、大漠、萧关、燕然、属国、都户”等词语(地名、官名)看出这是一首边塞诗。“直”字,表现了打磨孤烟的劲拔、坚毅之美(1分);“圆”字,给人以亲切温暖而又苍茫的感觉(1分)。这两个字不仅准确地描绘了塞外雄奇壮观的自然之景,而且巧妙融入了诗人的孤寂情绪。(1分)(意思对即可)1. 【2012年江苏省徐州市】对这首诗理解不正确的一项是( )

A.“征蓬”两句,既表述了诗人前往边境慰问将士之事,又描写了边塞独特之景,更在叙事写景中传达出自己被排挤出朝廷的幽微难言的内心情感。

B.诗人以传神的笔墨刻画了明媚秀丽的塞外风光,其中“大漠孤烟直,长河落日圆”两句,更是脍炙人口的千古名句。

C.诗中的“圆”字与“直”字,都用得逼真传神,非常讲究景物的画面感,充分体现了王维“诗中有画”的特色。

D.“都护在燕然”和前面的“属国过居延”遥相呼应,点明了诗人此次出使路途之远。

2.【2012年广西南宁市】下列对这首诗歌赏析有误的一项是( )

A.第一、二句叙事,写诗人以使者的身份,轻车简从,要到遥远的西北边塞去慰问将士。

B.第三、四句叙事兼抒情,以“蓬”“ 雁”自比,暗写诗人被排挤出朝廷的孤寂、飘零之感。

C.第五、六句“直”“ 圆”两字精炼传神,线条简约,描绘的景物不多,画面开阔、意境雄浑。

D.第七、八句写诗人经过长途跋涉到达边塞,侦察兵萧关却骑马来报:“长官正在燕然前线”BD3.下列对诗歌的理解和分析不正确的一项是( )

A.全诗叙写了出使的路线、沿途看到的风光以及听到候骑报告的最新战况,内容与题目紧紧相扣。

B.第二联描写塞上秋景:随风而去的枯蓬飘出塞外,南飞的大雁掠过北方少数民族居住的上空,画面静谧而温馨。

C.第三联描绘了烽火台上笔直的狼烟,蜿蜒曲折的黄河映衬着浑圆的落日,景色雄奇壮观,气势恢宏。

D.第四联写途中遇到侦察骑兵,得知都护爱前线打破敌军的军情,显示出朝廷使臣对边疆战事的关心。

4.下列对诗歌赏析不正确的一项是( )

A.本诗重点笔墨在于写景,以大漠、秋景为背景,用征、归雁、孤烟、长河、日圆等景物,组成一幅塞外风光图

B.第二联用“出”、“入”描绘动态景物,第三联用“直”、“圆”描绘静态景物,动静结合,使画面富于变化,意境深远

C.黄河横贯大漠,望不到尽头一个“长”字,既抓住了景物的特征,又表达了诗人独特的审美感受

D.“大漠孤烟直,长河落日圆”两句雄浑开阔,诗中有画,堪称千古绝句,体现这首诗歌哀婉消沉的艺术特色BD5.对这首诗字句的解说,不恰当的一项是( )

A.第一句交代此行的目的,第二句是说附属国直到居延(地名)以外,点明边塞的辽阔,路途的遥远。

B.三、四两句,写眼前景物,并以“蓬”、“雁”自比。从景物特征看,作者是春天出塞的。

C.五、六两句继续写诗人在沙漠中看到的典型景物。“长河”指黄河。

D.最后两句写诗人在边塞的萧关遇到了侯骑(侦察兵),得知都护正带兵在燕然前线。

6.对(唐)王维《使至塞上》赏析不正确的一项是( )

A、“蓬草”在古代诗文中一般比喻故乡水;诗人自己。诗中的“征蓬”表达了诗人怀念故乡,热爱故乡感情。“蓬草”随风飞转,古代文学常用它来比喻漂泊不定的行踪。

B、诗人以浓郁的笔墨写了此次出使的经历。“单车欲问边”,写自已轻车简从,要前往边境慰问将士。“属国过居延”,是要到远在西北边塞的居延。

C、颈联的“直”和“圆”两字历来为人称道,“直”和“圆”准确地描写了沙漠的景象,而且表现了作者深切感受。“直”字荒凉孤独中透着挺拔雄伟,“圆”字苍茫壮阔中显现柔和温暖。

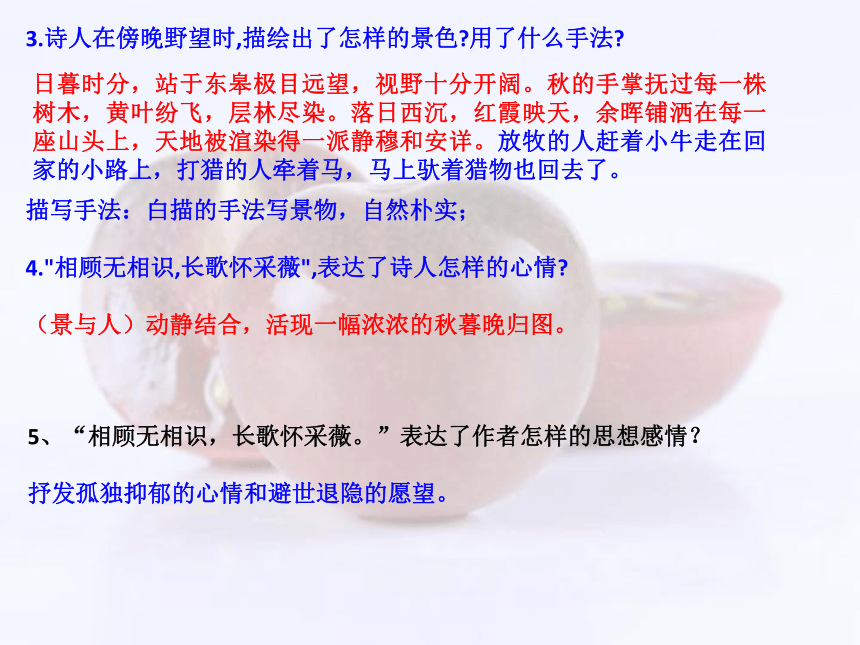

D、尾联用典流露了向往建功立业的心情,这个典故隐含在“燕然”两字中。BB请赏析“大漠孤烟直,长河落日圆”。

2. 请赏析“征蓬出汉塞,归雁入胡天”。

3. 请赏析“萧关逢候骑,都护在燕然”。名句赏析:总体:这一联写塞外景象,开阔鲜明,气势雄浑,为千古名句。

炼字:“直”字表现了大漠孤烟的劲拔、坚毅之美;“圆”字给人以亲切温暖而又苍茫的感觉。这两个字不仅准确地描绘了塞外雄奇壮观的自然之景,而且巧妙融入了诗人的孤寂情绪。

描绘景色:大漠无垠、一缕孤烟直冲云天,黄河如带,映衬西天落日残红。塞外风光多么雄奇壮观。生动描绘出了塞外的荒凉萧瑟,运用比喻的修辞,以“蓬”“雁”自比,说自己好像“征蓬”一样随风而去,又恰似“归雁”一般进入胡天,暗写诗人被排挤出朝廷的惆怅,表达了诗人内心的激愤和抑郁之情。经过长途跋涉,诗人终于“萧关逢候骑”,却没有遇见将官,一问才知道“都护在燕然”。故事似乎还要延续下去,但诗歌却戛然而止,给人留下回味余地。理解作答:

1.这首诗叙述了什么,描述了什么,有什么情感?

2.王国维说:“一切景语皆情语”第三联“大漠孤烟直,长河落日圆”中写了哪些景物?营造了怎样的意境?表现了诗人怎样的情感?

3.《红楼梦》第四十八回中香菱说:“‘大漠孤烟直,长河落日圆’。想来烟如何直?日自然是圆的。这‘直’字似无道理,‘圆’字似太俗。合上书一想,倒像是见了这景似的。”你认为香菱对这两句诗的体味有没有道理?为什么?

4.诗中被王国维称为“千古壮观”的诗句是________________。本诗叙述了诗人出使边塞的艰难行程,描绘了边塞奇美壮丽的景象。表现了诗人开阔的胸襟,并把自己的孤寂悲凉之情巧妙融入景中,侧面表露了诗人对守边将士爱国精神的赞美。写了“大漠”“孤烟”“长河”“落日”等景物;营造了“苍茫”(或“空旷”“旷远”“辽阔”“广袤”等,意思相近即可)的意境;表现了孤寂的情感。答案见二《渡荆门送别》诗词赏析中考试题汇编?

李白?

渡远荆门外,来从楚国游。?山随平野尽,江入大荒流。?

月下飞天镜,云生结海楼。?仍怜故乡水,万里送行舟。

【思想内容】对故乡的热爱和眷恋?

【名句赏析】第二句描绘了一幅画面:山逐渐消失了,眼前是一望无际的低平的原野,江水奔腾直泻,从荆门往远处望去,仿佛流入荒漠?辽远的原野。???

品味该诗尾联中“送”字的妙处。??

???“送”字直接点题(扣题),(1分)“送”的主体是故乡的山水,用拟人的修辞手法,生动而含蓄地表达了作者对故乡的依恋之情。(1分)???????????????????????????????????????????????1.本诗中间两联写诗人出蜀漫游途中的风景,景象雄浑壮阔;尾联则用拟人手法,生动而含蓄地表达了作者对??????? ?的依恋之情,情感真挚动人。(1分)?

2.欣赏诗歌需要“置身诗境”,进行丰富而合理的联想与想象,请依此描绘出“山随平野尽”这句诗的景象。(2分)??????????????????

示例:两岸连绵起伏的群山像一幅幅美丽的画卷,随着小舟的前行逐渐展开,最后消失在广阔的原野。

(要有联想或想象)

故乡(家乡)下列对诗歌赏析有误的一项是?( )

?A.首联叙事,直扣诗题,交代了诗人刺绣的目的:初次离开家乡,从蜀地乘船远至楚地的荆门。?

B.颔联以游动的视觉描绘了两岸的地势由山脉过渡到平原,江水向原野奔腾而去的壮阔景色。?

C.颈联描写近景,用两幅美丽的画面写江上美景,第一幅是天边云霞图,第二幅是水中映月图。

?D.尾联“送”字用得妙,突出故乡水送我到楚地还不忍分别的情义,含蓄地抒发了诗人的思乡之情。

C项第一幅画应是“水中映月图”,第二幅画应是“天边云霞图”。C?1.此诗是诗人出蜀至荆门时所作,首联??????????,颔联、颈联写景,尾联抒情,含蓄地抒发了??????????之情。

2.古人用语往往一字传神。“山随平野尽”句中哪个字用得好?试作简要赏析。(2分)??????????????????????????

1.《渡荆门送别》是一首五言律诗,首联交代 ,尾联抒发了作者的?_____________感情。(2分)

?2.古人写诗讲究炼字,常有一字传神之妙,试简要分析“山随平野尽”中“随”字的表达效果。(3分)?

“随”字化静为动(或“以静写动”),写出群山随着平原的出现而不复见,形象地描绘了渡过荆门后的壮阔景象,表现了诗人喜悦开朗的心情。?叙事思乡“随”字用得好,(1分)一个“随””字,化静为动,将群山与平野的位置逐渐变化、推移,真切地表现出来,给人以空间感和流动感。远渡的地点和此行的目的思乡????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?①这首诗歌抒发了作者怎样的思想感情??

抒发了诗人强烈的思乡之情(2分)

??②“山随平野尽,江入大荒流”中的“随”“入”二字炼得好,请作一点赏析。(3分)???????

诗人乘船前行,群山渐渐远去,用“随”字将群山与平野的位置逐渐变换、推移,给人以空间感和流动感;

长江滚滚远去,用一“入”字,仿佛江水流入碧空,流入荒漠,流入大海之处,气势磅礴。(大意即可)

“随”字用得好,(1分)一个“随””字,化静为动,将群山与平野的位置逐渐变化、推移,真切地表现出来,给人以空间感和流动感。

“随”字化静为动(或“以静写动”),写出群山随着平原的出现而不复见,形象地描绘了渡过荆门后的壮阔景象,表现了诗人喜悦开朗的心情。?⑴从修辞角度,赏析“月下飞天镜”一句的妙处。(3分)????????????????????????????

示例:本句运用了比喻,夸张的修辞手法(1分)将明月映入江水的状态比作飞下的明镜(1分),生动形象地描绘了月夜江水的平静、美丽(1分)。

⑵诗句中“怜”的意思是什么?尾联抒发了诗人怎样的思想感情?(3分)

怜:喜爱?(1分)?抒发了诗人强烈的思乡之情。

“月下飞天镜”运用了 的修辞手法,描绘了一幅 图。水中映月比喻?⑴本诗中的一个“??????”字,把江水冲下山峦向着广阔原野奔腾而去的景象写得富有气势。(1分)?

⑵请自选角度赏析尾联的妙处。(2分)???????????????????????

示例:?

①尾联中一个“送”字表达巧妙,本来是“我”依恋故乡水,却变化角度说是故乡水“送”我,含蓄表达出作者对故乡的依依不舍之情。?

②尾联运用拟人的修辞手法,赋予故乡水以人的情感,含蓄地抒发了作者的思乡之情。?

③尾联抒情方式巧妙,借故乡水对“我”的依依不舍,含蓄地抒发了作者的思乡之情。??

切入角度1分,表达效果1分)?入⑴下列对这首诗理解和赏析,不恰当的一项是( )(3分)

A.这是一首写景抒情的五言律诗。

B.首联写诗人从蜀地来到荆门山,游览楚地风光。

C.颔联描写了山峦渐渐消失,江水奔向广阔原野的景象。

D.尾联照应诗题,将朋友比作故乡水,表达了对友人万里相送的感念。

⑵诗的颈联在写景上用了什么手法?请结合诗句简要分析。

运用了比喻的修辞手法。颈联将明月比作天镜,将云霞比作海市蜃楼,描绘出眼前看到的绮丽景象。

D标题中“送别”二字怎么理解?(2分)

“送别”是说故乡的水恋恋不舍,满怀深情地一路送诗人远行,从另一角度显现出诗人浓浓的思乡之情。

8.“山随平野尽,江入大荒流”这句运用了 修辞手法,展现了一幅 的景象。

对偶气势磅礴钱塘湖春行

白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙提。

注:钱塘湖,即杭州西湖。

1.本诗运用了什么抒情手法?抒发了作者怎样的思想感情?(2分)

抒情手法:借景抒情,直抒胸臆

思想感情:抒发了诗人观赏西湖早春美景的喜悦之情。

2.苏轼名句“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”与本诗有异曲同工之妙。请问诗人运用哪些具体景象表现了“钱塘湖”堪比“西子”的秀美景色?(2分)?

水面、云脚、早莺、暖树、新燕、春泥、乱花、浅草 绿阴。

1.全诗以“行”为线索,从“孤山寺北贾亭西”起,到“ ”终。以“ ” 说明自然美景美不胜收,诗人意犹未尽的感受给读者无穷的回味。(请用诗中的原句作答)(2分)

绿杨阴里白沙堤、最爱湖东行不足

2、颔联中有两个动词用得极妙,请找出来作简要赏析。(3分)

(1)颔联中两个用得极妙的动词: 、 。(1分)

争、啄。

运用了拟人的修辞手法。一个“争”字,让人感到春光的难得与宝贵。一个“啄”字,来描写燕子那忙碌而兴奋的神情,似乎把小燕子也写活了。这两句着意描绘出莺莺燕燕的动态,从而使得全诗洋溢着春的活力与生机。

3.诗中哪些景物体现了早春的特点?诗人描绘这些景物表达了怎样的情感?(3分)

诗中的初平之水、早鸾、新燕、浅草等聚物体现了早春的特点。诗人描绘这些最物表达了他对早春的喜爱之情或喜悦之情、喜爱钱塘湖春天美录的感情)1.对颔联内容的赏析错误的一项是( ) (2 分)

A.具有画面感。

构图的背景是“暖树”和“春泥”,主体是“早莺”和“新燕”。

B.具有动态感。

一个“争”字,一个“啄”字,把飞鸟的灵动与欢快生动形象地表现了 出来。

C.给人丰富的想象空间。

“几处”?“谁家”?妙在说不清,让读者放飞想象。

D.给人丰富的生活知识,拓展了读者的视野,了解了“早莺”和“新燕”的生活习性。

2.对尾联中“最爱”一词的作用分析正确的一项是( ) (2 分)

A.直抒胸臆,表达了诗人春行钱塘湖的喜悦之情。

B.画龙点睛,突出了诗人喜爱钱塘湖的原因。

C.巧用白描,突出了钱塘湖畔绿色醉人的景象。

D.刻意渲染,表达了诗人对钱塘湖美景的依恋之情。

3.对这首诗理解错误的一项是( ) (2 分)

A.这首诗的兴趣不在于集中介绍某一景物,而是从总体着眼,描绘湖上的春意。

B.“渐欲”、“才能”两个词语,动态地表现着“乱花”和“浅草”的勃勃生机。

C.这首诗观察点不在某一处,而是边行走,边观察,多角度描写钱塘湖春景。

D.这首诗处处紧扣季节特征,把春天的钱塘湖描绘得生机盎然,十分迷人。

DAC(1)这首诗的作者是白居易,诗中他最迷恋“绿杨阴里白沙堤”这一景致。

(2)全诗以“行”为线索,从孤山寺起,到贾亭的西面,至白沙堤终,绕湖而行,观赏景色。

(3)“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”用“莺争暖树”“燕啄春泥”写出了一种充满活力的动态美,把春天的美写活了。

(4)这首诗紧扣环境和季节特征写景,以“行”字为线索,同时以“春”字为着眼点,写出了早春美景给游人带来喜悦之情。

(5)这首诗描写了西湖早春景色,诗中初、早、新、渐、浅等字是紧扣“早”字来写的。

(6)“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”这两句诗除了描绘出钱塘湖初春的景象之外,还间接地记述了诗人在湖边骑马春行的情景。

(7)作者游览的行踪是寺北→贾亭西→湖东→白沙堤,在描写西湖景物时,最能够体现春意的词语是早莺、新燕、乱花、浅草。

(8)诗中能够突出表达诗人情感的一个词语是:最爱(爱) 2.展开联想和想象,用简明形象的语言描绘出“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”所展现的画面。

示例:有几处早来的黄莺,争先恐后地飞来向阳的枝头地唱歌啼鸣;不知是哪家新来的燕子,又在湖边不停地衔泥筑巢。

3.这首诗表达了作者怎样的思想感情?

答:通过描写西湖蓬蓬勃勃的春意,表达了作者对西湖美好景色无比赞美和喜爱之情。

4.试描绘“水面初平云脚低”所展现的西湖早春的美景。

答:湖面春水刚与堤平,白云低垂,同湖面上的波澜连成一片。

这首诗表达了作者怎样的思想感情?

答:通过描写西湖蓬蓬勃勃的春意,表达了作者对春天、对西湖美好景色无比赞美和喜爱之情。

5.找出诗中体现初春特点的词语(任选两个),并加以品析。

答:“初平”,写出了春水新涨,几与岸平的情景。“几处”,“谁家”,表现飞鸟不多,候鸟还未都从南方返回。“早莺”“新燕”说明刚刚从南方飞回。“渐”写出了野花渐开渐多的。“浅草”“才能”表现了草刚萌发的情形。

6.这首诗的第二联和第三联分别从怎样的角度来描写钱塘湖初春景色?

答:第二联主要是从动态方面进行描写,第三联主要从静态方面进行描写。

(第二联从动物的变化方面进行描写,第三联主要从植物的变化方面进行描写。)

7.“几处早莺争暖树.谁家新燕啄春泥”这两句是如何表现初春的特点的?请作具体分析。

答:这两句诗写莺和燕.是诗人所见。莺是春的歌手,都争着飞到向阳的树上去歌唱;燕是春的信使,已开始衔泥筑巢,“几处”“谁家”“早”“新”突出了初春季节生机勃勃、充满活力的特点。

8.诗人抓住了哪些具有春色春意的景物来描写西湖早春景色?抒发了诗人基样的思想感情?

答:抓住了水面初平、早莺、新燕、乱花、浅草等景物,抒发了诗人对西湖早春美好风的喜爱之情。

9.请赏析“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。”

答:这两句诗生动形象地写出了西湖早春的妩媚和生机:”乱花”、“浅草”分别表现了花的繁多、草的柔嫩,“渐欲”、“才能”表现了春天的发展变化,这些词语突出了春天的勃勃生机。

10.这首诗的颔联和颈联从动植物的变化描写季节特征,用词准确而精妙,从中找出一处并进行品析。

答:“争”生动反映出西湖早春黄莺争鸣活跃的热闹景象,生动地展示了初春的蓬勃生气;如“几处”照应“早莺”,说明早莺尚少,新燕不多,准确写出了钱塘湖初春季节的特点和作者的喜悦之情;如“乱”“迷”客观真实地再现湖边五颜六色的野花姹紫嫣红,让人眼花缭乱的早春之景等等。

11.诗中直接抒情的是哪两句?抒发了诗人怎样的思想感情?

答:最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。既表现了诗人因郊游而满怀喜悦,也表达了诗人对西湖初春景色的热爱之情。(1)下面对本诗的理解不正确的一项是( )

A. 这首诗从孤山、贾亭开始,到湖东、白堤止,一路上,湖青山绿,莺歌燕舞,鸟语花香,作者通过对早春湖光的描写,表达了自己对钱塘湖初春美景的喜爱及游湖时的愉悦心情。

B. 黄莺抢占“暖树”, 生怕赶不上,新燕正啄“新泥”,忙碌而兴奋。这两句诗着意描绘出莺莺燕燕的动态,从而使得全诗洋溢着春的活力与生机。

C. 颔联、颈联写莺、燕、花、草四种最能体现春色的景物。从不同的角度体现钱塘湖早春生意盎然的美丽景象。

D.首联写出了春行的地点和钱塘湖早春的远景,尾联详细地描写了“白沙堤”的美丽景色。解析:“尾联详细描写了“白沙堤”的美丽景色”错,尾联写诗人“最爱”的是湖东“绿杨阴里白沙堤”。“行不足”三字,可以想见诗人流连忘返的身影,表现了诗人对“白沙堤”的痴迷。(通过写诗人的感受,从侧面写出了白沙堤的美)。

(2)下列对本诗的赏析不正确的一项是( )

A.本诗的第一、第二句,写诗人来到孤山寺的北面,贾公亭的西畔,放眼望去,只见春水荡漾,云幕低垂,湖光山色,尽收眼底。表达了诗人对春日钱塘湖的一种特有的感受。

B.“几处早莺争暖树,谁家新燕啄新泥” 表现了黄莺在春天里歌唱,燕子在飞进飞出地搭窝。黄莺、燕子用自己的独特的方式在迎接崭新的生活,看着她们,使人们倍感生命的美好。

C.五六句诗人用“乱”字勾画出了春天百花竞放,万紫千红的美丽画卷;用“没马蹄”写出了钱塘湖畔春草深密,绿色醉人的景象。

D.有关钱塘湖湖光山色的题咏很多,但这首诗紧紧扣住环境和季节的特征,把刚刚披上春天外衣的钱塘湖描绘得生机勃勃。

解析:“用“没马蹄”写出了西子湖畔春草深密”错。用“没马蹄”写出了春草的矮小稀疏,体现了早春“早”的特点。

DC 1.两首诗都抒发了作者对西湖的 之情。(2分)

喜爱

2.对两首诗的理解正确的一项是( )(2分)

A .都描写了晴雨变化中的湖光山色。

B .都描写了生机勃勃的早春景象。

C .作者观察景物的角度不同。

D .作者所写景物的色彩相同。 【答案】

C阅读下面这首诗,完成后面的问题。(3分)

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

请从这首诗中选出你最喜欢的诗句写下来,并简要分析诗句所表达的思想感情。

答: ①结庐在人境,而无车马喧。诗人虽身居闹市,却听不到车马的喧闹声,表达了诗人内心宁静,脱离尘俗的思想感情。

②问君何能尔?心远地自偏。

采用自问自答的形式,表达了诗人超凡脱俗、毫无名利之念的思想情感。

③采菊东篱下,悠然见南山。

诗人东篱采菊,抬头见山,表现了他悠然自得,物我两忘的思想境界。

④山气日夕佳,飞鸟相与还。

诗人通过黄昏中飞鸟结伴归林的美好景色,表达了诗人摆脱束缚,自由自在的思想情感。

⑤此中有真意,欲辨已忘言。

诗人从大自然中悟到了无法言说的人生真谛,表达了诗人陶醉其中,悠然忘我的境界。8.(2分)下面对《饮酒(其五)》的赏析,不正确的一项是( )

A.“结庐在人境,而无车马喧”一叙一转,写出了一种闹中取静的闲适之美。

B.“问君何能尔,心远地自偏”一问一答,写出了一种超尘脱俗的操守之美。

C.“采菊东篱下,悠然见南山”一实一虚,写出了一种超越时空的空灵之美。

D .“山气日夕佳,飞鸟相与还”一静一动,写出了一种暮鸟飞还的温馨之美。

下列对这首诗赏析不恰当的一项是( )

A.此诗是诗人归隐田园后写的一首抒情小诗,其中“心远”二字指诗人心中远离草庐。

B.“采菊东篱下,悠然见南山”表现了诗人悠闲自得、与世无争的情怀。

C.“山气日夕佳”一句在诗中起承上启下的作用,紧承上句,点名南山的暮景,引出下句的飞鸟结伴归林。

D.此诗融情于景,情景浑然一体,表现出一种平淡而质朴的美。

CA10.对陶渊明《饮酒》一诗赏析有误的一项是( )(2分)

A.诗歌首句的节奏停顿应该是:“结庐/在/人境,而无/车马/喧。”

B.“悠然见南山”的“见”写出了诗人看到南山美景时的随意与自然,体现了作者心灵自由和惬意。

C.诗中的“心远”、“悠然”表明了诗人的心境。

D.全诗热情讴歌了闲适、宁静的田园生活,而结句“欲辩已忘言”则表明了诗人隐居生活的迷惘状态。

14.既然“结庐在人境”为何没有“车马喧”,请用诗中句子作答。 (1分)

心远地自偏

15.“悠然见南山”中的“悠然”一词写出了诗人怎样的心境?(2分)

“悠然”写出了诗人那种恬淡、闲适的心情

16.能否把“悠然见南山”中的“见”字改为“望”字?为什么?(3分)

不能。

“见”表现的不是诗人对山的有意观望,而是在采菊时山的形象无意中映入眼帘的状态。D1.找出下列句中加粗词解释错误的一项是( )

?A.结庐在人境(建造) 问君何能尔(这样,如此)

?B.心远地自偏(偏僻) 采菊东篱下(篱笆)

?C.山气日夕佳(傍晚) 飞鸟相与还(结伴)

?D.此中有真意(真心实意) 欲辨已忘言(辨别)

?(“真”为真实人生的真正意义或人生真谛。)

2.选出下列说法错误的一项是( )

?A.第一、二句以平易的语言直接道出作者对幽美平静的田园的喜爱,对车马喧嚣的官场的厌倦。

?B.三、四句采用问话的形式,借饮酒人之间的对话来表现作者对超尘脱俗境界的追求。

?C.五至八句描写田园的美好景色,用菊花、南山、山中晚景、归林飞鸟构成一幅大自然的美丽画面,表现出作者陶醉于其中的悠闲自得的心情。

?D.这首诗是《饮酒》二十首中的第五首。全诗景、情、理融为一体,意境深远含蓄,语言朴素自然。

?3.陶渊明是_____________时代的山水田园诗人。这首诗写作者隐退后_____________、_____________的心情。DB东晋安贫乐道悠然自得(1)诗中的“心远”一词是什么意思?在诗中有何作用?

?心灵超脱尘世。诗眼(关键)。

(2)这首诗在艺术上情、景、理三者浑然交融,就这个特点作简要的分析。

情:恬淡安宁与世无争。景:菊、山、飞鸟、落日……理:要感受自然乐趣必须心灵超脱世俗。

对这首诗赏析有误的一项是( )

?

A.这首诗歌颂了热闹的田园生活,突出地表现了诗人与大自然相契合的心理。

?

B.“悠然见南山”一句中“见”字用的极好,表现出诗人不是有意而为之。而是在采菊时,山的形象无意中映入了眼帘。

?

C.这首诗在艺术上的特点是情、境、理三者的浑然融合,在幽美淡远的景和悠然自得的情构成的境界中,蕴涵着万物各得其所的哲理。

?

D.“真意”与“忘言”的关系是说此情此境中让人体会到生活的真谛,而这种“真意”只能用心灵去感受,因而诗人只好“忘言”了。

?

A7.全诗通过对眼前景物的叙写,说明“_____________________”(填原文)的道理,表达作者从自然景物中寻得乐趣的恬适之情和丰富的精神生活。

8.(03年荆州)对这首诗的赏析不正确的一项是( )

A.这首诗叙写宁静闲适的田园生活乐趣,表现诗人归隐田园后安贫乐道、悠然自得的心境。

?B.本诗在客观景物的描写中融合对人生哲理的领悟,情、景、理自然融合,意境深邃。

?C.“心远地自偏”形象地道路出这样一个道理:环境的偏差幽静方能使人恬淡舒适。

?D.诗人善于捕捉生活中的细节来赋予特殊的意蕴。例如菊花,具有超凡脱俗、高傲纯洁的象征意义;而诗人“采菊”,则表现诗人热爱自然的情趣。

?

9.下列对诗句理解有误的一项是( )

?A.“而无车马喧”意思是没有那些人来人往的喧嚣,没有世俗的困扰。

?B.“心远地自偏”意思是只要居所偏僻安静,心就会远离喧闹的尘世。

?C.“采菊东篱下,悠然见南山”写出了心与自然的会意与亲近,达到了一种物我合一的境界。

?D.“此中有真意,欲辨已忘言”此句写出了诗人面对良辰美景神往又迷惘的情形。BC心远地自偏10.下列赏析的误的一项是( )

A.《饮酒》主要表达了诗人如何从大自然里悟出人生的真正意义,获得恬静的心境这一内容。

?B.“山气日夕佳,飞鸟相与还”句与杜甫《望月》中“荡胸生层云,决眦入归鸟”都借归鸟来写诗人陶醉自然而不愿做官的感受。

?C.“此中有真意”与《归田园居》中“衣沾不足惜,但使愿无违”都表达了诗人返朴归真的人生理想。

?D.陶渊明爱菊,菊花成了远离尘俗、洁身自好的品格象征;周敦颐说莲,莲花象征了君子美好的品德。他们都托物言志,寄托了一种高洁的情致。

?生动地描绘出了作者在东篱下采菊时的悠然,不是有意去望,而是无意所见,从而很好地表现了诗人悠然恬静的心境。

11.前人评论这首诗时曾说,“采菊东篱下,悠然见南山”中的“见”字用得非常精妙,换成“望”字就没有这种效果,请你说说为什么。

12.“山气日夕佳,飞鸟相与还”描绘了怎样的景色?从中可感受到诗人怎样的人生理想?

?傍晚,山上的气象越发美好,在这从容而浑然的暮色里,飞鸟一群群地结伴而还。

?人生理想:归返自然(返璞归真)

13.诗中表明诗人心境的两个词是_______,_______。

心远 悠然B谢谢观看!

1、根据作品相关背景、正解诗歌内容,体悟作者情感和诗歌意境

2、从遣词和修辞角度赏析语言,理解诗句含义

3、体会诗歌韵律、节奏,理解常用写法作用

4、借助联想和想象揣摩诗歌意境,能用自己的语言再现其意境或内涵

我省命题方向预测——难度不大,大多是选用绝句、词中小令为材料,新诗基本不设题。鉴赏诗词的表达技巧类题型及方法 题目类型:

“……”(字词,诗句)在全诗中的作用是什么?试简析好在哪里

手法(表现手法,修辞手法)+特点(描绘的内容)+表达作用(情感)

概括评价诗歌内容:这是一首什么诗+诗歌写了什么(特点)+通过什么手法+抒发什么情感+评价(总分总式)鉴赏诗词的表达技巧类题型及方法 题目类型:

诗中描绘了什么画面?抓住主要景物+想象与联想(画面成串)+修辞(表达)

鉴赏诗词的表达技巧类题型及方法 题目类型:

诗中运用了什么表现手法 ? 有什么作用?

答题方法:手法(使用的表现手法)+表达作用(句意+文义+主旨情感)

“……”(诗句)运用了什么修辞手法?表达效果如

手法(修辞手法)+表达作用(情感)王绩《野望》阅读训练附答案王绩《野望》阅读训练野望 王绩

?

东皋薄暮望,徙倚欲何依。树树皆秋色,山山唯落晖。

?

牧人驱犊返,猎马带禽归。相顾无相识,长歌怀采薇。1.试分析首联在全诗中的作用。(4分)

?

2.请从动静和写景顺序的角度赏析中间两联。(4分)

?

3.请从“景”与“情”关系的角度,赏析本诗的颔联。(4分)

?4.结合全诗内容,简析诗人“长歌怀采薇”的原因。(4分)

①第一句的“东皋”点明地点,“薄暮”点明时间,“望”字领起中间两联的写景。第二句呼应起尾联,表现出哀伤的情感,为全诗奠定了感情基调。②表现了在现实中找不到知音、得不到赏识的苦闷、怅惘的心情。颔联写总写秋色,是静景、远景,颈联写牧人与猎马,是动景、近景。这四句诗宛如一幅山家秋晚图,光与色,远景与近景,静态与动态,搭配得恰到好处。诗歌颔联妙在融情于景。(1分)诗中描写了漫山遍野,树叶枯黄,更兼残阳尽染的萧瑟衰败景象,(1分)景中寄寓了诗人孤独、落寞的情怀。(2分)诗人在现实生活中辗转漂泊,彷徨苦闷,找不到精神归宿,(1分)又没有真正的知己,(1分)所以只得“长歌怀采薇”,即放声高歌,追怀伯夷、叔齐那样的隐逸高士,引为神交密友。(2分)5.第一、二句描绘了怎样的画面?(2分)

6.这首诗抒发了诗人怎样的思想感情?(2分)

7.颔联和颈联运用何种手法,描绘了怎样一幅景象?(4分)

8.诗人在诗中流露了怎样的感情?(2分)

描绘了一幅满天秋色(江天寥阔、山清水秀,水波清冷)、峰峦叠嶂的富有诗意的山水画。抒发了作者悠闲(闲适)惊喜(喜悦、喜爱大自然)之情。四句写薄暮中所见景物。举目四望,到处是一片秋色,山川笼罩在夕阳的余晖中,越发显得萧瑟。静谧的背景之上,牧人驱犊归家,猎人满载而回,似乎兴致盎然。牧人与猎马的特写,带着牧歌式的田园气氛,使整个画面活动了起来。这四句诗宛如一幅山家秋晚图,光与色,远景与近景,静态与动态,搭配得恰到好处。首尾两联抒情言事,中间两联写景,借景抒情,表现了百无聊赖的彷徨心情和在现实中孤独无依、只好追怀古人的落寞心绪。1、 “薄暮”在诗中的意思是什么?

?

2、第一句“东皋薄暮望”,说明了试题。地点:_____,时间:_____。事情_____。

?

3、颔联写薄暮中的“秋夜静景”,山对树、____对____,____对______。

?

4、第三联描写眺望到的景象,那是怎样的景象?

?太阳将要落山的时候。东皋薄暮望皆惟色晖牧人赶着牛羊,猎人骑着马带着许多狩猎所得,回家了。下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )(3分)

?

A.首联借陶渊明“登东皋以舒啸”的诗句,暗含诗人归隐之后,尝耕东皋之意。

B.颔联和颈联运用工笔细描的表现手法,精细地描画出了农村生活的真实场景。

C.颔联和颈联运用动静结合的表现手法,使诗歌充满画面感,突出了乡村气息。

D.尾联表明了诗人在现实当中难觅知音,孤苦无依,只好追怀古代的高士贤人。

?

2、请从“景”与“情”关系的角度,赏析本诗的颔联。(3分)B(应是白描的手法,以质朴的语言描画。)诗歌颔联妙在融情于景。(1分)诗中描写了漫山遍野,树叶枯黄,更兼残阳尽染的萧瑟衰败景象,(1分)景中寄寓了诗人孤独落寞的情怀。(1分)3.诗人在傍晚野望时,描绘出了怎样的景色?用了什么手法?

?

?

描写手法:白描的手法写景物,自然朴实;

?

4."相顾无相识,长歌怀采薇",表达了诗人怎样的心情?

?

(景与人)动静结合,活现一幅浓浓的秋暮晚归图。日暮时分,站于东皋极目远望,视野十分开阔。秋的手掌抚过每一株树木,黄叶纷飞,层林尽染。落日西沉,红霞映天,余晖铺洒在每一座山头上,天地被渲染得一派静穆和安详。放牧的人赶着小牛走在回家的小路上,打猎的人牵着马,马上驮着猎物也回去了。5、“相顾无相识,长歌怀采薇。”表达了作者怎样的思想感情?

?

抒发孤独抑郁的心情和避世退隐的愿望。读崔颢的〈黄鹤楼〉回答问题。(1)除“黄鹤楼”外,被称为江南三大名楼的还有哪两座?

?

(2)诗的一、二两联借今昔变化之大抒发了作者怎样的感情?

?

(3)体会尾联蕴涵的诗人的情感。岳阳楼、滕王阁寂寞、惆怅日近黄昏,长江上烟波浩淼,自然勾起诗人浓浓的思乡愁绪1. 判断下列说法的正误,正确的一项是( )

?

A. 诗的前两句从传说入笔,写由黄鹤楼生发的联想。( Ⅴ )

B. 诗的五六句写昔人乘着黄鹤见到的汉阳晴川和鹦鹉洲的景致。( Ⅹ )

C. 诗的七八句写出了诗人悲苦凄凉,日暮思归的哀怨愁绪。(Ⅹ )

D. 传说崔颢登黄鹤楼本欲赋诗,因见此诗而作罢,感慨道:“眼前有景道不得,李白题诗在上头。”(Ⅹ)昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。A2.诗中最能概括作者感情的是哪一个字?在对全诗整体感悟的基础上,请简要分析诗人在尾联中是如何表达这种感情的。

?答:“愁”字。全诗意境开阔,吊古伤今,虚实相映,情景交融。尾联将“乡愁”之情与“日暮”“烟波’’之景相交融,由景生情,融情于景,表达了诗人萦回无尽、百感茫茫的忧思之情。

3.这首诗的前四句中,“黄鹤”三见,“突”字重出,是否有重复之嫌,为什么?

?答:不重复。由于气势贯通,自然天成,读来并不感到重复。

?

4.五、六句写登楼所见的实景,请用自己的语言将画面描述出来。

?答:天气晴好,江北汉阳的树木清晰分明,鹦鹉洲上的青草繁茂浓绿。6.想象“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”展现的画面,用生动的语言进行描绘。(3分)

7.本诗表达了作者___________________________的情感。(2分)在阳光明媚的日子里,从黄鹤楼遥望对岸,汉阳的树木郁郁葱葱,鹦鹉洲上芳草茂盛,这一切都清晰可见。 思乡?8. 最后一联表达了作者怎样的感情。

答:表达作者叹人生以及乡关何处的思乡等复杂感情。

9. 诗中最能概括作者感情的是哪一个字? 在对全诗整体感悟的基础上,分析诗人在尾联中是如何表达这种感情的。

答:“愁”字。全诗意境开阔,吊古伤今,虚实相映,情景交融。尾联将“乡愁”之情与“日暮?‘烟波”之景相交融.由景生情,融情于景,表达了诗人萦回无尽、百感茫茫的忧思之情。

10. 想象“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”展现的画面,用生动的语言进行描绘。

答:在阳光明媚的日子里,从黄鹤楼遥望对岸,汉阳的树木郁郁葱葱,鹦鹉洲上芳草茂盛,这一切都清晰可见。13. 诗的一、二两联借今昔变化之大抒发了作者怎样的感情?

(寂寞、惆怅)

14. 体会尾联蕴涵的诗人的情感。

答:日近黄昏,长江上烟波浩淼,自然勾起诗人浓浓的思乡愁绪。

15. 解释下面的词浯。

①历历:指(汉阳林木) 清晰可数(或“分明的样子”)。

②乡关:故乡

16. 判断下列说法正确的是( )。

A .诗的前四句从传说入笔,写由黄鹤楼生发的联想。

B .诗的五六句写昔人乘着黄鹤见到的汉阳晴川和鹦鹉洲的景致。

C .诗的七八句写出了诗人悲苦凄凉、日暮思归的哀怨愁绪。

D .传说崔颢登黄鹤楼本欲赋诗,因见此诗而作罢,感慨道:“眼前有景道不得,李白题诗在上头。”

17. “日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”两句抒发了诗人怎样的情感?

答:抒发了诗人的思乡之情。A18. “此地空余黄鹤楼 ”和 “白云千载空悠悠”中都有一个“空”字,试比较这两个“空”字的意义作用有何不同。

答:第一个“空”可理解为“空空荡荡 ”,强调空间上的虚无。仙人驾鹤离去之后,兀立于苍茫宇宙之下的黄鹤楼似乎已无所凭依,这个“空”字传达的是诗人内心的孤独感。

第二个 “空”可理解为“空自”“徒然”,强调时间上的渺远。千载白云,空自飘荡, 这个“空”字传达的是诗人内心的失落与惆怅。

19. 从情景关系的角度简要赏析第三、第四联。

答:颈联写到的楼上所见之景有晴空下奔涌的大河,汉阳一带清晰可见的树木,鹦鹉洲上茂盛的芳草。眼前的“树木”“芳草”勾起对家乡“一草一木”的回想,由景生情,强烈的思乡之念也就油然而生。

尾联情景水乳交融,那弥漫在长江之上的浩浩烟波,正是诗人无边乡愁的形象化表达,那越来越深的暮色,也不断强化着诗人挥之不去的思乡之情。?

7下列对诗歌赏析有误的一项是( )(2分)

?

A.第一、二句叙事,写诗人以使者的身份,轻车简从,要到遥远的西北边塞去慰问将士。

?

B.第三、四句叙事兼抒情,以“蓬”“ 雁”自比,暗写诗人被排挤出朝廷的孤寂、飘零之感。

?

C.第五、六句“直”“ 圆”两字精炼传神,线条简约,描绘的景物不多,但画面开阔、意境雄浑。

?

D.第七、八句写诗人经过长途跋涉到达边塞,侦察兵萧关却骑马来报:“长官正在燕然前线。”

??

单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。

?

大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。阅读王维的《使至塞上》,完成下列问题。(2分)D8“大漠孤烟直,长河落日圆”,被王国维赞叹为“千古壮观”的名句,谈谈你对此的认识。

?大漠茫茫无边,在这纯然一色、荒凉无边的背景之上,那烽火台上燃起的一缕白烟直上 云霄,显得异常醒目。“孤烟”两字能状其神韵,“孤烟”之后随一“直”字,使景物显得单 纯简净。“长河落日圆”写出了苍茫的沙漠,没有山,没有树,只有黄河横贯其中。视野 所及,大漠无边无际,黄河杳无尽头。

笔力苍劲,意境雄浑,视野开阔。将自己的孤寂情绪巧妙地融化在对广阔的自然景色的描绘中。7.为什么说这是一首边塞诗?结合诗句具体说明。(2分)

?

8.颈联中的“直”、“圆”两字用得十分传神,请说说它们的好处。可从诗题“使至塞上”,诗句中“边、居延、汉塞、胡天、大漠、萧关、燕然、属国、都户”等词语(地名、官名)看出这是一首边塞诗。“直”字,表现了打磨孤烟的劲拔、坚毅之美(1分);“圆”字,给人以亲切温暖而又苍茫的感觉(1分)。这两个字不仅准确地描绘了塞外雄奇壮观的自然之景,而且巧妙融入了诗人的孤寂情绪。(1分)(意思对即可)1. 【2012年江苏省徐州市】对这首诗理解不正确的一项是( )

A.“征蓬”两句,既表述了诗人前往边境慰问将士之事,又描写了边塞独特之景,更在叙事写景中传达出自己被排挤出朝廷的幽微难言的内心情感。

B.诗人以传神的笔墨刻画了明媚秀丽的塞外风光,其中“大漠孤烟直,长河落日圆”两句,更是脍炙人口的千古名句。

C.诗中的“圆”字与“直”字,都用得逼真传神,非常讲究景物的画面感,充分体现了王维“诗中有画”的特色。

D.“都护在燕然”和前面的“属国过居延”遥相呼应,点明了诗人此次出使路途之远。

2.【2012年广西南宁市】下列对这首诗歌赏析有误的一项是( )

A.第一、二句叙事,写诗人以使者的身份,轻车简从,要到遥远的西北边塞去慰问将士。

B.第三、四句叙事兼抒情,以“蓬”“ 雁”自比,暗写诗人被排挤出朝廷的孤寂、飘零之感。

C.第五、六句“直”“ 圆”两字精炼传神,线条简约,描绘的景物不多,画面开阔、意境雄浑。

D.第七、八句写诗人经过长途跋涉到达边塞,侦察兵萧关却骑马来报:“长官正在燕然前线”BD3.下列对诗歌的理解和分析不正确的一项是( )

A.全诗叙写了出使的路线、沿途看到的风光以及听到候骑报告的最新战况,内容与题目紧紧相扣。

B.第二联描写塞上秋景:随风而去的枯蓬飘出塞外,南飞的大雁掠过北方少数民族居住的上空,画面静谧而温馨。

C.第三联描绘了烽火台上笔直的狼烟,蜿蜒曲折的黄河映衬着浑圆的落日,景色雄奇壮观,气势恢宏。

D.第四联写途中遇到侦察骑兵,得知都护爱前线打破敌军的军情,显示出朝廷使臣对边疆战事的关心。

4.下列对诗歌赏析不正确的一项是( )

A.本诗重点笔墨在于写景,以大漠、秋景为背景,用征、归雁、孤烟、长河、日圆等景物,组成一幅塞外风光图

B.第二联用“出”、“入”描绘动态景物,第三联用“直”、“圆”描绘静态景物,动静结合,使画面富于变化,意境深远

C.黄河横贯大漠,望不到尽头一个“长”字,既抓住了景物的特征,又表达了诗人独特的审美感受

D.“大漠孤烟直,长河落日圆”两句雄浑开阔,诗中有画,堪称千古绝句,体现这首诗歌哀婉消沉的艺术特色BD5.对这首诗字句的解说,不恰当的一项是( )

A.第一句交代此行的目的,第二句是说附属国直到居延(地名)以外,点明边塞的辽阔,路途的遥远。

B.三、四两句,写眼前景物,并以“蓬”、“雁”自比。从景物特征看,作者是春天出塞的。

C.五、六两句继续写诗人在沙漠中看到的典型景物。“长河”指黄河。

D.最后两句写诗人在边塞的萧关遇到了侯骑(侦察兵),得知都护正带兵在燕然前线。

6.对(唐)王维《使至塞上》赏析不正确的一项是( )

A、“蓬草”在古代诗文中一般比喻故乡水;诗人自己。诗中的“征蓬”表达了诗人怀念故乡,热爱故乡感情。“蓬草”随风飞转,古代文学常用它来比喻漂泊不定的行踪。

B、诗人以浓郁的笔墨写了此次出使的经历。“单车欲问边”,写自已轻车简从,要前往边境慰问将士。“属国过居延”,是要到远在西北边塞的居延。

C、颈联的“直”和“圆”两字历来为人称道,“直”和“圆”准确地描写了沙漠的景象,而且表现了作者深切感受。“直”字荒凉孤独中透着挺拔雄伟,“圆”字苍茫壮阔中显现柔和温暖。

D、尾联用典流露了向往建功立业的心情,这个典故隐含在“燕然”两字中。BB请赏析“大漠孤烟直,长河落日圆”。

2. 请赏析“征蓬出汉塞,归雁入胡天”。

3. 请赏析“萧关逢候骑,都护在燕然”。名句赏析:总体:这一联写塞外景象,开阔鲜明,气势雄浑,为千古名句。

炼字:“直”字表现了大漠孤烟的劲拔、坚毅之美;“圆”字给人以亲切温暖而又苍茫的感觉。这两个字不仅准确地描绘了塞外雄奇壮观的自然之景,而且巧妙融入了诗人的孤寂情绪。

描绘景色:大漠无垠、一缕孤烟直冲云天,黄河如带,映衬西天落日残红。塞外风光多么雄奇壮观。生动描绘出了塞外的荒凉萧瑟,运用比喻的修辞,以“蓬”“雁”自比,说自己好像“征蓬”一样随风而去,又恰似“归雁”一般进入胡天,暗写诗人被排挤出朝廷的惆怅,表达了诗人内心的激愤和抑郁之情。经过长途跋涉,诗人终于“萧关逢候骑”,却没有遇见将官,一问才知道“都护在燕然”。故事似乎还要延续下去,但诗歌却戛然而止,给人留下回味余地。理解作答:

1.这首诗叙述了什么,描述了什么,有什么情感?

2.王国维说:“一切景语皆情语”第三联“大漠孤烟直,长河落日圆”中写了哪些景物?营造了怎样的意境?表现了诗人怎样的情感?

3.《红楼梦》第四十八回中香菱说:“‘大漠孤烟直,长河落日圆’。想来烟如何直?日自然是圆的。这‘直’字似无道理,‘圆’字似太俗。合上书一想,倒像是见了这景似的。”你认为香菱对这两句诗的体味有没有道理?为什么?

4.诗中被王国维称为“千古壮观”的诗句是________________。本诗叙述了诗人出使边塞的艰难行程,描绘了边塞奇美壮丽的景象。表现了诗人开阔的胸襟,并把自己的孤寂悲凉之情巧妙融入景中,侧面表露了诗人对守边将士爱国精神的赞美。写了“大漠”“孤烟”“长河”“落日”等景物;营造了“苍茫”(或“空旷”“旷远”“辽阔”“广袤”等,意思相近即可)的意境;表现了孤寂的情感。答案见二《渡荆门送别》诗词赏析中考试题汇编?

李白?

渡远荆门外,来从楚国游。?山随平野尽,江入大荒流。?

月下飞天镜,云生结海楼。?仍怜故乡水,万里送行舟。

【思想内容】对故乡的热爱和眷恋?

【名句赏析】第二句描绘了一幅画面:山逐渐消失了,眼前是一望无际的低平的原野,江水奔腾直泻,从荆门往远处望去,仿佛流入荒漠?辽远的原野。???

品味该诗尾联中“送”字的妙处。??

???“送”字直接点题(扣题),(1分)“送”的主体是故乡的山水,用拟人的修辞手法,生动而含蓄地表达了作者对故乡的依恋之情。(1分)???????????????????????????????????????????????1.本诗中间两联写诗人出蜀漫游途中的风景,景象雄浑壮阔;尾联则用拟人手法,生动而含蓄地表达了作者对??????? ?的依恋之情,情感真挚动人。(1分)?

2.欣赏诗歌需要“置身诗境”,进行丰富而合理的联想与想象,请依此描绘出“山随平野尽”这句诗的景象。(2分)??????????????????

示例:两岸连绵起伏的群山像一幅幅美丽的画卷,随着小舟的前行逐渐展开,最后消失在广阔的原野。

(要有联想或想象)

故乡(家乡)下列对诗歌赏析有误的一项是?( )

?A.首联叙事,直扣诗题,交代了诗人刺绣的目的:初次离开家乡,从蜀地乘船远至楚地的荆门。?

B.颔联以游动的视觉描绘了两岸的地势由山脉过渡到平原,江水向原野奔腾而去的壮阔景色。?

C.颈联描写近景,用两幅美丽的画面写江上美景,第一幅是天边云霞图,第二幅是水中映月图。

?D.尾联“送”字用得妙,突出故乡水送我到楚地还不忍分别的情义,含蓄地抒发了诗人的思乡之情。

C项第一幅画应是“水中映月图”,第二幅画应是“天边云霞图”。C?1.此诗是诗人出蜀至荆门时所作,首联??????????,颔联、颈联写景,尾联抒情,含蓄地抒发了??????????之情。

2.古人用语往往一字传神。“山随平野尽”句中哪个字用得好?试作简要赏析。(2分)??????????????????????????

1.《渡荆门送别》是一首五言律诗,首联交代 ,尾联抒发了作者的?_____________感情。(2分)

?2.古人写诗讲究炼字,常有一字传神之妙,试简要分析“山随平野尽”中“随”字的表达效果。(3分)?

“随”字化静为动(或“以静写动”),写出群山随着平原的出现而不复见,形象地描绘了渡过荆门后的壮阔景象,表现了诗人喜悦开朗的心情。?叙事思乡“随”字用得好,(1分)一个“随””字,化静为动,将群山与平野的位置逐渐变化、推移,真切地表现出来,给人以空间感和流动感。远渡的地点和此行的目的思乡????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?①这首诗歌抒发了作者怎样的思想感情??

抒发了诗人强烈的思乡之情(2分)

??②“山随平野尽,江入大荒流”中的“随”“入”二字炼得好,请作一点赏析。(3分)???????

诗人乘船前行,群山渐渐远去,用“随”字将群山与平野的位置逐渐变换、推移,给人以空间感和流动感;

长江滚滚远去,用一“入”字,仿佛江水流入碧空,流入荒漠,流入大海之处,气势磅礴。(大意即可)

“随”字用得好,(1分)一个“随””字,化静为动,将群山与平野的位置逐渐变化、推移,真切地表现出来,给人以空间感和流动感。

“随”字化静为动(或“以静写动”),写出群山随着平原的出现而不复见,形象地描绘了渡过荆门后的壮阔景象,表现了诗人喜悦开朗的心情。?⑴从修辞角度,赏析“月下飞天镜”一句的妙处。(3分)????????????????????????????

示例:本句运用了比喻,夸张的修辞手法(1分)将明月映入江水的状态比作飞下的明镜(1分),生动形象地描绘了月夜江水的平静、美丽(1分)。

⑵诗句中“怜”的意思是什么?尾联抒发了诗人怎样的思想感情?(3分)

怜:喜爱?(1分)?抒发了诗人强烈的思乡之情。

“月下飞天镜”运用了 的修辞手法,描绘了一幅 图。水中映月比喻?⑴本诗中的一个“??????”字,把江水冲下山峦向着广阔原野奔腾而去的景象写得富有气势。(1分)?

⑵请自选角度赏析尾联的妙处。(2分)???????????????????????

示例:?

①尾联中一个“送”字表达巧妙,本来是“我”依恋故乡水,却变化角度说是故乡水“送”我,含蓄表达出作者对故乡的依依不舍之情。?

②尾联运用拟人的修辞手法,赋予故乡水以人的情感,含蓄地抒发了作者的思乡之情。?

③尾联抒情方式巧妙,借故乡水对“我”的依依不舍,含蓄地抒发了作者的思乡之情。??

切入角度1分,表达效果1分)?入⑴下列对这首诗理解和赏析,不恰当的一项是( )(3分)

A.这是一首写景抒情的五言律诗。

B.首联写诗人从蜀地来到荆门山,游览楚地风光。

C.颔联描写了山峦渐渐消失,江水奔向广阔原野的景象。

D.尾联照应诗题,将朋友比作故乡水,表达了对友人万里相送的感念。

⑵诗的颈联在写景上用了什么手法?请结合诗句简要分析。

运用了比喻的修辞手法。颈联将明月比作天镜,将云霞比作海市蜃楼,描绘出眼前看到的绮丽景象。

D标题中“送别”二字怎么理解?(2分)

“送别”是说故乡的水恋恋不舍,满怀深情地一路送诗人远行,从另一角度显现出诗人浓浓的思乡之情。

8.“山随平野尽,江入大荒流”这句运用了 修辞手法,展现了一幅 的景象。

对偶气势磅礴钱塘湖春行

白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙提。

注:钱塘湖,即杭州西湖。

1.本诗运用了什么抒情手法?抒发了作者怎样的思想感情?(2分)

抒情手法:借景抒情,直抒胸臆

思想感情:抒发了诗人观赏西湖早春美景的喜悦之情。

2.苏轼名句“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”与本诗有异曲同工之妙。请问诗人运用哪些具体景象表现了“钱塘湖”堪比“西子”的秀美景色?(2分)?

水面、云脚、早莺、暖树、新燕、春泥、乱花、浅草 绿阴。

1.全诗以“行”为线索,从“孤山寺北贾亭西”起,到“ ”终。以“ ” 说明自然美景美不胜收,诗人意犹未尽的感受给读者无穷的回味。(请用诗中的原句作答)(2分)

绿杨阴里白沙堤、最爱湖东行不足

2、颔联中有两个动词用得极妙,请找出来作简要赏析。(3分)

(1)颔联中两个用得极妙的动词: 、 。(1分)

争、啄。

运用了拟人的修辞手法。一个“争”字,让人感到春光的难得与宝贵。一个“啄”字,来描写燕子那忙碌而兴奋的神情,似乎把小燕子也写活了。这两句着意描绘出莺莺燕燕的动态,从而使得全诗洋溢着春的活力与生机。

3.诗中哪些景物体现了早春的特点?诗人描绘这些景物表达了怎样的情感?(3分)

诗中的初平之水、早鸾、新燕、浅草等聚物体现了早春的特点。诗人描绘这些最物表达了他对早春的喜爱之情或喜悦之情、喜爱钱塘湖春天美录的感情)1.对颔联内容的赏析错误的一项是( ) (2 分)

A.具有画面感。

构图的背景是“暖树”和“春泥”,主体是“早莺”和“新燕”。

B.具有动态感。

一个“争”字,一个“啄”字,把飞鸟的灵动与欢快生动形象地表现了 出来。

C.给人丰富的想象空间。

“几处”?“谁家”?妙在说不清,让读者放飞想象。

D.给人丰富的生活知识,拓展了读者的视野,了解了“早莺”和“新燕”的生活习性。

2.对尾联中“最爱”一词的作用分析正确的一项是( ) (2 分)

A.直抒胸臆,表达了诗人春行钱塘湖的喜悦之情。

B.画龙点睛,突出了诗人喜爱钱塘湖的原因。

C.巧用白描,突出了钱塘湖畔绿色醉人的景象。

D.刻意渲染,表达了诗人对钱塘湖美景的依恋之情。

3.对这首诗理解错误的一项是( ) (2 分)

A.这首诗的兴趣不在于集中介绍某一景物,而是从总体着眼,描绘湖上的春意。

B.“渐欲”、“才能”两个词语,动态地表现着“乱花”和“浅草”的勃勃生机。

C.这首诗观察点不在某一处,而是边行走,边观察,多角度描写钱塘湖春景。

D.这首诗处处紧扣季节特征,把春天的钱塘湖描绘得生机盎然,十分迷人。

DAC(1)这首诗的作者是白居易,诗中他最迷恋“绿杨阴里白沙堤”这一景致。

(2)全诗以“行”为线索,从孤山寺起,到贾亭的西面,至白沙堤终,绕湖而行,观赏景色。

(3)“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”用“莺争暖树”“燕啄春泥”写出了一种充满活力的动态美,把春天的美写活了。

(4)这首诗紧扣环境和季节特征写景,以“行”字为线索,同时以“春”字为着眼点,写出了早春美景给游人带来喜悦之情。

(5)这首诗描写了西湖早春景色,诗中初、早、新、渐、浅等字是紧扣“早”字来写的。

(6)“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”这两句诗除了描绘出钱塘湖初春的景象之外,还间接地记述了诗人在湖边骑马春行的情景。

(7)作者游览的行踪是寺北→贾亭西→湖东→白沙堤,在描写西湖景物时,最能够体现春意的词语是早莺、新燕、乱花、浅草。

(8)诗中能够突出表达诗人情感的一个词语是:最爱(爱) 2.展开联想和想象,用简明形象的语言描绘出“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”所展现的画面。

示例:有几处早来的黄莺,争先恐后地飞来向阳的枝头地唱歌啼鸣;不知是哪家新来的燕子,又在湖边不停地衔泥筑巢。

3.这首诗表达了作者怎样的思想感情?

答:通过描写西湖蓬蓬勃勃的春意,表达了作者对西湖美好景色无比赞美和喜爱之情。

4.试描绘“水面初平云脚低”所展现的西湖早春的美景。

答:湖面春水刚与堤平,白云低垂,同湖面上的波澜连成一片。

这首诗表达了作者怎样的思想感情?

答:通过描写西湖蓬蓬勃勃的春意,表达了作者对春天、对西湖美好景色无比赞美和喜爱之情。

5.找出诗中体现初春特点的词语(任选两个),并加以品析。

答:“初平”,写出了春水新涨,几与岸平的情景。“几处”,“谁家”,表现飞鸟不多,候鸟还未都从南方返回。“早莺”“新燕”说明刚刚从南方飞回。“渐”写出了野花渐开渐多的。“浅草”“才能”表现了草刚萌发的情形。

6.这首诗的第二联和第三联分别从怎样的角度来描写钱塘湖初春景色?

答:第二联主要是从动态方面进行描写,第三联主要从静态方面进行描写。

(第二联从动物的变化方面进行描写,第三联主要从植物的变化方面进行描写。)

7.“几处早莺争暖树.谁家新燕啄春泥”这两句是如何表现初春的特点的?请作具体分析。

答:这两句诗写莺和燕.是诗人所见。莺是春的歌手,都争着飞到向阳的树上去歌唱;燕是春的信使,已开始衔泥筑巢,“几处”“谁家”“早”“新”突出了初春季节生机勃勃、充满活力的特点。

8.诗人抓住了哪些具有春色春意的景物来描写西湖早春景色?抒发了诗人基样的思想感情?

答:抓住了水面初平、早莺、新燕、乱花、浅草等景物,抒发了诗人对西湖早春美好风的喜爱之情。

9.请赏析“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。”

答:这两句诗生动形象地写出了西湖早春的妩媚和生机:”乱花”、“浅草”分别表现了花的繁多、草的柔嫩,“渐欲”、“才能”表现了春天的发展变化,这些词语突出了春天的勃勃生机。

10.这首诗的颔联和颈联从动植物的变化描写季节特征,用词准确而精妙,从中找出一处并进行品析。

答:“争”生动反映出西湖早春黄莺争鸣活跃的热闹景象,生动地展示了初春的蓬勃生气;如“几处”照应“早莺”,说明早莺尚少,新燕不多,准确写出了钱塘湖初春季节的特点和作者的喜悦之情;如“乱”“迷”客观真实地再现湖边五颜六色的野花姹紫嫣红,让人眼花缭乱的早春之景等等。

11.诗中直接抒情的是哪两句?抒发了诗人怎样的思想感情?

答:最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。既表现了诗人因郊游而满怀喜悦,也表达了诗人对西湖初春景色的热爱之情。(1)下面对本诗的理解不正确的一项是( )

A. 这首诗从孤山、贾亭开始,到湖东、白堤止,一路上,湖青山绿,莺歌燕舞,鸟语花香,作者通过对早春湖光的描写,表达了自己对钱塘湖初春美景的喜爱及游湖时的愉悦心情。

B. 黄莺抢占“暖树”, 生怕赶不上,新燕正啄“新泥”,忙碌而兴奋。这两句诗着意描绘出莺莺燕燕的动态,从而使得全诗洋溢着春的活力与生机。

C. 颔联、颈联写莺、燕、花、草四种最能体现春色的景物。从不同的角度体现钱塘湖早春生意盎然的美丽景象。

D.首联写出了春行的地点和钱塘湖早春的远景,尾联详细地描写了“白沙堤”的美丽景色。解析:“尾联详细描写了“白沙堤”的美丽景色”错,尾联写诗人“最爱”的是湖东“绿杨阴里白沙堤”。“行不足”三字,可以想见诗人流连忘返的身影,表现了诗人对“白沙堤”的痴迷。(通过写诗人的感受,从侧面写出了白沙堤的美)。

(2)下列对本诗的赏析不正确的一项是( )

A.本诗的第一、第二句,写诗人来到孤山寺的北面,贾公亭的西畔,放眼望去,只见春水荡漾,云幕低垂,湖光山色,尽收眼底。表达了诗人对春日钱塘湖的一种特有的感受。

B.“几处早莺争暖树,谁家新燕啄新泥” 表现了黄莺在春天里歌唱,燕子在飞进飞出地搭窝。黄莺、燕子用自己的独特的方式在迎接崭新的生活,看着她们,使人们倍感生命的美好。

C.五六句诗人用“乱”字勾画出了春天百花竞放,万紫千红的美丽画卷;用“没马蹄”写出了钱塘湖畔春草深密,绿色醉人的景象。

D.有关钱塘湖湖光山色的题咏很多,但这首诗紧紧扣住环境和季节的特征,把刚刚披上春天外衣的钱塘湖描绘得生机勃勃。

解析:“用“没马蹄”写出了西子湖畔春草深密”错。用“没马蹄”写出了春草的矮小稀疏,体现了早春“早”的特点。

DC 1.两首诗都抒发了作者对西湖的 之情。(2分)

喜爱

2.对两首诗的理解正确的一项是( )(2分)

A .都描写了晴雨变化中的湖光山色。

B .都描写了生机勃勃的早春景象。

C .作者观察景物的角度不同。

D .作者所写景物的色彩相同。 【答案】

C阅读下面这首诗,完成后面的问题。(3分)

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

请从这首诗中选出你最喜欢的诗句写下来,并简要分析诗句所表达的思想感情。

答: ①结庐在人境,而无车马喧。诗人虽身居闹市,却听不到车马的喧闹声,表达了诗人内心宁静,脱离尘俗的思想感情。

②问君何能尔?心远地自偏。

采用自问自答的形式,表达了诗人超凡脱俗、毫无名利之念的思想情感。

③采菊东篱下,悠然见南山。

诗人东篱采菊,抬头见山,表现了他悠然自得,物我两忘的思想境界。

④山气日夕佳,飞鸟相与还。

诗人通过黄昏中飞鸟结伴归林的美好景色,表达了诗人摆脱束缚,自由自在的思想情感。

⑤此中有真意,欲辨已忘言。

诗人从大自然中悟到了无法言说的人生真谛,表达了诗人陶醉其中,悠然忘我的境界。8.(2分)下面对《饮酒(其五)》的赏析,不正确的一项是( )

A.“结庐在人境,而无车马喧”一叙一转,写出了一种闹中取静的闲适之美。

B.“问君何能尔,心远地自偏”一问一答,写出了一种超尘脱俗的操守之美。

C.“采菊东篱下,悠然见南山”一实一虚,写出了一种超越时空的空灵之美。

D .“山气日夕佳,飞鸟相与还”一静一动,写出了一种暮鸟飞还的温馨之美。

下列对这首诗赏析不恰当的一项是( )

A.此诗是诗人归隐田园后写的一首抒情小诗,其中“心远”二字指诗人心中远离草庐。

B.“采菊东篱下,悠然见南山”表现了诗人悠闲自得、与世无争的情怀。

C.“山气日夕佳”一句在诗中起承上启下的作用,紧承上句,点名南山的暮景,引出下句的飞鸟结伴归林。

D.此诗融情于景,情景浑然一体,表现出一种平淡而质朴的美。

CA10.对陶渊明《饮酒》一诗赏析有误的一项是( )(2分)

A.诗歌首句的节奏停顿应该是:“结庐/在/人境,而无/车马/喧。”

B.“悠然见南山”的“见”写出了诗人看到南山美景时的随意与自然,体现了作者心灵自由和惬意。

C.诗中的“心远”、“悠然”表明了诗人的心境。

D.全诗热情讴歌了闲适、宁静的田园生活,而结句“欲辩已忘言”则表明了诗人隐居生活的迷惘状态。

14.既然“结庐在人境”为何没有“车马喧”,请用诗中句子作答。 (1分)

心远地自偏

15.“悠然见南山”中的“悠然”一词写出了诗人怎样的心境?(2分)

“悠然”写出了诗人那种恬淡、闲适的心情

16.能否把“悠然见南山”中的“见”字改为“望”字?为什么?(3分)

不能。

“见”表现的不是诗人对山的有意观望,而是在采菊时山的形象无意中映入眼帘的状态。D1.找出下列句中加粗词解释错误的一项是( )

?A.结庐在人境(建造) 问君何能尔(这样,如此)

?B.心远地自偏(偏僻) 采菊东篱下(篱笆)

?C.山气日夕佳(傍晚) 飞鸟相与还(结伴)

?D.此中有真意(真心实意) 欲辨已忘言(辨别)

?(“真”为真实人生的真正意义或人生真谛。)

2.选出下列说法错误的一项是( )

?A.第一、二句以平易的语言直接道出作者对幽美平静的田园的喜爱,对车马喧嚣的官场的厌倦。

?B.三、四句采用问话的形式,借饮酒人之间的对话来表现作者对超尘脱俗境界的追求。

?C.五至八句描写田园的美好景色,用菊花、南山、山中晚景、归林飞鸟构成一幅大自然的美丽画面,表现出作者陶醉于其中的悠闲自得的心情。

?D.这首诗是《饮酒》二十首中的第五首。全诗景、情、理融为一体,意境深远含蓄,语言朴素自然。

?3.陶渊明是_____________时代的山水田园诗人。这首诗写作者隐退后_____________、_____________的心情。DB东晋安贫乐道悠然自得(1)诗中的“心远”一词是什么意思?在诗中有何作用?

?心灵超脱尘世。诗眼(关键)。

(2)这首诗在艺术上情、景、理三者浑然交融,就这个特点作简要的分析。

情:恬淡安宁与世无争。景:菊、山、飞鸟、落日……理:要感受自然乐趣必须心灵超脱世俗。

对这首诗赏析有误的一项是( )

?

A.这首诗歌颂了热闹的田园生活,突出地表现了诗人与大自然相契合的心理。

?

B.“悠然见南山”一句中“见”字用的极好,表现出诗人不是有意而为之。而是在采菊时,山的形象无意中映入了眼帘。

?

C.这首诗在艺术上的特点是情、境、理三者的浑然融合,在幽美淡远的景和悠然自得的情构成的境界中,蕴涵着万物各得其所的哲理。

?

D.“真意”与“忘言”的关系是说此情此境中让人体会到生活的真谛,而这种“真意”只能用心灵去感受,因而诗人只好“忘言”了。

?

A7.全诗通过对眼前景物的叙写,说明“_____________________”(填原文)的道理,表达作者从自然景物中寻得乐趣的恬适之情和丰富的精神生活。

8.(03年荆州)对这首诗的赏析不正确的一项是( )

A.这首诗叙写宁静闲适的田园生活乐趣,表现诗人归隐田园后安贫乐道、悠然自得的心境。

?B.本诗在客观景物的描写中融合对人生哲理的领悟,情、景、理自然融合,意境深邃。

?C.“心远地自偏”形象地道路出这样一个道理:环境的偏差幽静方能使人恬淡舒适。

?D.诗人善于捕捉生活中的细节来赋予特殊的意蕴。例如菊花,具有超凡脱俗、高傲纯洁的象征意义;而诗人“采菊”,则表现诗人热爱自然的情趣。

?

9.下列对诗句理解有误的一项是( )

?A.“而无车马喧”意思是没有那些人来人往的喧嚣,没有世俗的困扰。

?B.“心远地自偏”意思是只要居所偏僻安静,心就会远离喧闹的尘世。

?C.“采菊东篱下,悠然见南山”写出了心与自然的会意与亲近,达到了一种物我合一的境界。

?D.“此中有真意,欲辨已忘言”此句写出了诗人面对良辰美景神往又迷惘的情形。BC心远地自偏10.下列赏析的误的一项是( )

A.《饮酒》主要表达了诗人如何从大自然里悟出人生的真正意义,获得恬静的心境这一内容。

?B.“山气日夕佳,飞鸟相与还”句与杜甫《望月》中“荡胸生层云,决眦入归鸟”都借归鸟来写诗人陶醉自然而不愿做官的感受。

?C.“此中有真意”与《归田园居》中“衣沾不足惜,但使愿无违”都表达了诗人返朴归真的人生理想。

?D.陶渊明爱菊,菊花成了远离尘俗、洁身自好的品格象征;周敦颐说莲,莲花象征了君子美好的品德。他们都托物言志,寄托了一种高洁的情致。

?生动地描绘出了作者在东篱下采菊时的悠然,不是有意去望,而是无意所见,从而很好地表现了诗人悠然恬静的心境。

11.前人评论这首诗时曾说,“采菊东篱下,悠然见南山”中的“见”字用得非常精妙,换成“望”字就没有这种效果,请你说说为什么。

12.“山气日夕佳,飞鸟相与还”描绘了怎样的景色?从中可感受到诗人怎样的人生理想?

?傍晚,山上的气象越发美好,在这从容而浑然的暮色里,飞鸟一群群地结伴而还。

?人生理想:归返自然(返璞归真)

13.诗中表明诗人心境的两个词是_______,_______。

心远 悠然B谢谢观看!

同课章节目录