小小鸡蛋 奥妙无限[下学期]

图片预览

文档简介

小小鸡蛋 奥妙无限

——鸡蛋上的学问

[课 题] 《科学》 第三册 第一章 第五节 之后

[课 型] 专题性、整合性的复习探究课

[教学目标](1)通过本节课的教学,进一步加深对惯性、密度、压强、

浮力知识点的理解。

(2)通过教师演示实验进一步培养学生的观察现象、发现问题、

独立思维能力。通过学生小组实验培养学生自主、合作、探究动手和解决问题的能力

(3)通过开放性试题的研究进一步培养和拓展学生的发散性思

维。走出课堂,学以致用。

(4)通过补充材料的介绍,加强对学生的“诚信”教育,树立科

学的发展观和正确的价值取向。

[教学重点] 与鸡蛋上相关的惯性、密度、压强、浮力的知识点

[教学难点] 学会用浮力的知识采用多种方法来求鸡蛋的密度

[教学准备]

本节课可以利用的教学资源主要有:学生已有的生活经验;前三册以及小学

常识课中所学过的相关知识;学生已经形成的观察能力和根据实验现象提出问题的能力;学校实验室的各种实验器材;从网络中收集到的赵洲桥、中国国家大剧院、各种鸡蛋的图片。

教师为每个小组事先准备好三只鸡蛋(分别标有A、B、C)、烧杯、水、食盐、天平、弹簧秤、玻璃棒、量杯等。教师还准备好一只“不倒翁”鸡蛋、量筒、培养皿2只、开水、去壳的鸡蛋、酒精、火柴、棉花、细线等。

[教学策略]

本课的教学策略采取了探究式教学为主、讲授法为辅,二者相结合教学模式。其教学思路确定为让学生在一定的情景中提出问题,教师引导学生对问题进行整理,找出一至两个可以在课堂上研究的问题,再引导学生对问题做出假设,提出研究方案,接着,学生独立进行实验,并对实验进行验证,最后得出结论。其教学程序为“创设情景→学生发现问题→ 提出假设→设计研究方案→实验探究→作出验证→得出结论”。

在课堂教学中要始终把学生置于主体地位,保证学生有充足的实验观察时间、有充分的思考提问时间,有充分的交流共享时间,让学生真正做到自己提出问题,解决问题,使教学过程成为学生自主研究的过程。教学中教师要做到尊重学生的发现、尊重学生的问题、尊重学生的思路,教师要有意识地促进学生进行深入研究和组织学生展开探究活动。

整节课围绕“鸡蛋”展开教学,以之为载体,赋深奥的科学知识于诙谐的实验和对话之中。将与之相关的科学知识讲透彻。

[教学过程]

(一)导入:(创设情景 制造悬念 激发兴趣 引人入胜)

1、小故事 :立鸡蛋

航海家哥伦布发现新大陆受到了表彰,一些人很不服气:

“这事其实很简单,要是让我们驾船西行,也能发现新大陆。

” 哥伦布听罢,微微一笑,随手拿起一只鸡蛋,问:“谁能

把这个鸡蛋立起来?”众人面面相觑,无法回答。有人试试,

可怎么也立不起来,最后只好请哥伦布来示范。只见哥伦布把

鸡蛋一头向下轻轻朝桌上一磕,鸡蛋就立住了。“先生们,这不也很简单?可是谁第一个立起鸡蛋呢?”哥伦布哈哈大笑。

2、 师:今天我们也来动手试试,看谁能第一个把鸡蛋立起来。

注意:不许敲破鸡蛋

学生分小组实验,但是立起来的可能性很小,几乎没有。

( 这也正是我此时所要期待的结果。)

3、老师:表演小魔术------鸡蛋“不到翁”

教师从学生手中任取一只鸡蛋,边说边表演,乘学生不注意调包(换课前早已准备好的另一只鸡蛋)演示,随手一放,便立在讲台上。再试一次,照样又稳稳的立在讲台上。学生被老师的表演深深的给吸引住了,同时头脑中也产生了一个大大的“ ?”

(“不倒翁”的鸡蛋 制作方法:选用一只生鸡蛋,在小头一端开个孔并清除干净壳内的蛋清蛋黄。沿小孔滑入一铁块。以蛋壳的大头端为底部。点燃一只蜡烛,滴入蜡油,把重物封存在蛋壳底部。四分之一即可。把制好的蛋壳推倒后,蛋壳能自动立起。便制成一个“不倒翁”。 )

4、出示课题:小小鸡蛋 奥妙无限 ——鸡蛋上的学问

(二)新授:

出示熟鸡蛋与生鸡蛋各一只

1、小组探究:如何区别熟鸡蛋与生鸡蛋(见实验一)

1)、学生以实验单为依据,分组讨论并实验,并记下区别的方案。

2)、学生回答的方法可能有:(1)闻气味,具有香味还是腥味

(2)用手摸一摸,看一看,是干爽还是油腻感

(3)放在灯光下看,透明与否

(4)放在水中, 熟鸡蛋总是有气腔的朝上

(5)放入盐水中,看谁先浮起来.

等等

学生一边回答,老师一边评价分析,(肯定与否定结合)。

3)、师:哪种方法最便捷?不需要任何辅助的器材,直接可以区别。

生:在水平桌面上。用相同的力使它们在原处以相同的速度旋转。能迅速旋转的是熟鸡蛋,缓慢旋转几圈就停止的是生鸡蛋。

分析:生鸡蛋的壳内是液状的蛋清,外力作用在蛋壳上旋转时,蛋清由于惯性,继续保持静止状态,则它与蛋壳间存在摩擦阻力作用,使整个蛋只能缓慢转动。而熟鸡蛋内蛋清已凝固成蛋白,整个蛋成为一体,在外力作用时旋转时,就能迅速的平稳的转动。

4)、学生演示:在实物投影仪上演示,现场打破那只熟鸡蛋,证实一下结果。

5)、板书:区别熟鸡蛋与生鸡蛋 —— 惯性

6)、过渡:刚才是如何打破鸡蛋的?你见过生活中父母在厨房里是如何打破鸡蛋的?如果用手捏,行不行?

2、鸡蛋与压强(师生合作探究)

一学生上台,按照老师的要求表演操作

1)、师要求:用手握住鸡蛋,五指与掌心等各处同时均匀用力,看能不能将鸡蛋捏破?

生表演:结果不能

2)、师问;手所用的力大小不变,你有办法将鸡蛋捏破呢?

3)、学生稍动脑筋立即演示:用两个手指用力一捏即可破蛋(在水槽上方演示)

(说明:寻求真理,一定的付出与牺牲是值得的。)

4)、师:原因何在?

生:在P = F / S中 , F不变,S越小,所产生的P越大。

用手捏鸡蛋,由于鸡蛋表面各处都受到压力且受力均匀,受到的压强较小,鸡蛋难以捏破。可是如果我们用两个手指捏鸡蛋,由于接触面积小,受到的压强较大,很容易把鸡蛋捏破。

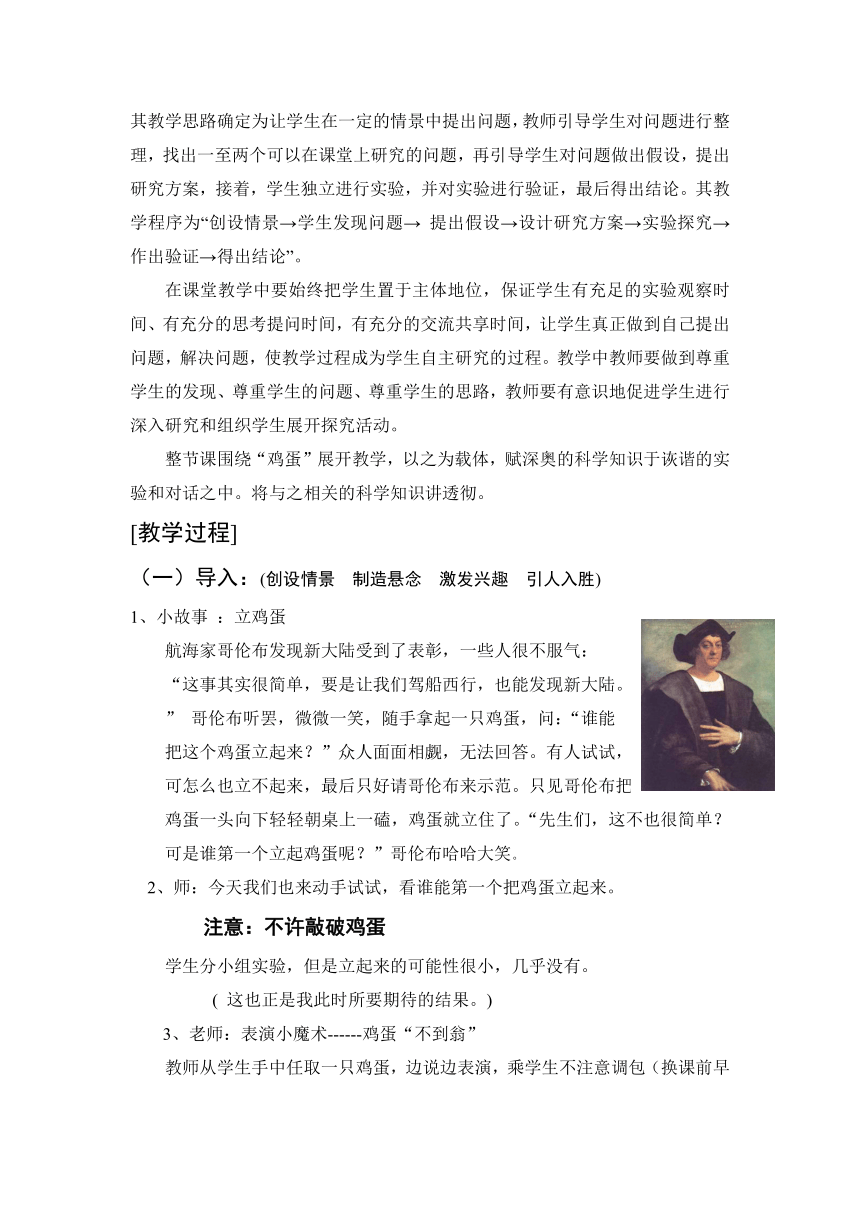

师:当然第一种捏法蛋不破还有其他原因:拱形物体所承受的压力要大的多。

展示:中国石拱桥—— 赵洲桥

世界最大穹顶 — 中国国家大剧院

国家大剧院效果图

国家大剧院位于北京人民大会堂西侧,占地面积11.9公顷,总建筑面积15万平方米,总投资为26.9亿元。东西向长轴跨度212.2米、南北向短轴跨度143.64米、高度为46.285米。

5)、板书:鸡蛋——压强

6)、过渡:教师出示2只鸡蛋(新鲜的稍小点,陈的稍大点)如何区别?

3、如何鉴别鸡蛋的新鲜与否——测定鸡蛋的密度(见实验二)

1)、讨论:先让学生小组讨论,再让学生一一回答,老师一一评价分析。

小结:最快捷的方法是放入水中,看两者的浮沉情况如何?

演示:学生上台试一试,结果不一样。

说明:两只鸡蛋的密度不一样。

2)、学生实验(见实验二 测定鸡蛋的密度)

利用天平、量筒、水、细线分小组来测定鸡蛋的密度。

3) 、如何利用密度计来测量鸡蛋的密度?

4)、如何利用浮力的知识来测量鸡蛋的密度?(由于初二的学生初次接触浮力的知识,对于利用浮力的知识来测量鸡蛋的密度,要求较高,课堂上老师只能稍作点拨,其他方法让学生课后去思考)

5)、板书:鉴别鸡蛋的新鲜与否——测定鸡蛋的密度

6)、过渡:一种可以与母乳相媲美的食品——鸡蛋

鸡蛋是一种全球性普及的食品,小孩、老人、孕妇尤为喜欢。蛋白质含量极高。鸡蛋中含有15种不同的维生素、核黄素、叶酸以及12种矿物质和人体所需的各种氨基酸,鸡蛋中的铁含量尤其丰富,,是人体铁的良好来源。可以说,除了母乳几乎没有一种食品可与鸡蛋媲美。

由于鸡蛋所含的营养极高,所以就引发了一场关于鸡蛋的“革命”。

4、一只小鸡蛋引起一场大“革命”(以介绍为主)

1)、本鸡蛋与洋鸡蛋:如何区别

现场取两只,打破了观察一下(蛋黄的颜色明显不同)

本鸡蛋的蛋黄呈深黄色

洋鸡蛋的蛋黄呈淡黄色

过渡:由于人们过度追求蛋黄的颜色,所以又产生了色素鸡蛋

2) 、变了“心“的鸡蛋:加丽素红是一种色素类饲料添加剂,给鸡喂食后能在几天内改变蛋黄的颜色。它毫无营养价值,如超标,轻则危害胃、肠道,引起胃炎、胃溃疡,重则引起严重贫血、白血病、骨髓病变,如果长期食用,会导致基因改变,如果女性长期食用,怀畸胎的可能性大大增加。

2) 人造鸡蛋蛋壳的主要成分是碳酸钙、还含有少量石膏。蛋清蛋黄的成分与真鸡蛋截然不同,假鸡蛋中主要成分是树脂、淀粉、凝固剂、色素等化学物质,打开后,有一股浓浓的化学药剂味道,这些物质吃多了会伤胃,还会导致癌变。但是,由于成本较低,每只有0.05元,其中的利润相当可观,不少造假者还是顶风作案。

2) |鸡蛋虽小,但其中可做的文章可大着。从本鸡蛋——洋鸡蛋 ——加色素的红心蛋——人造鸡蛋,从表面上看这一条路中,科学成分的含量越来越高,其实不然。在社会上,总有那么一些人,惟利是图,道德沦丧,为了赚钱,不择手段,置百姓的生命于不顾,根本无“诚信”可言。其实这走的是一条不归路,最终人类要为自己的行为付出沉重的代价的。

作为学生的我们只有学好知识,利用科学识别真伪,打击假货,维护自己的合法权利,更需要利用法律来保护自己。将“诚信”进行到底。

6)、板书:本鸡蛋 —— 洋鸡蛋—— 加色素的红心蛋 ——人造鸡蛋,

(三)、结束部分:(以小实验再掀高潮,制造悬念和疑问但不作解答,留有余地,引发大家课后去思考。)

1、 与鸡蛋有关的科学现象还有很多很多,比如:咸鸭蛋的制作方法(分子的运动)。刚煮熟的鸡蛋放到冷水中更易去壳(热胀冷缩现象)

等等。

1、 演示杯子吞、吐鸡蛋的实验:

1)、杯子吞鸡蛋:选一只口径略小于鸡蛋的瓶子,在瓶底热上一层沙子。先点燃一团酒精棉投入瓶内,接着把一只去壳鸡蛋的小头端朝下堵住瓶口。火焰熄灭后,蛋被瓶子缓缓“吞”入瓶肚中。

2)、杯子吐鸡蛋:杯口朝下,其下放一水槽,向杯身上慢慢

开水,鸡蛋又慢慢的被“吐”了出来。

这其中的道理我们到第二章再去学习。

3、关于那只“不到翁”的鸡蛋,当堂送给这节课表现最好的学生,(告诉他这是一只不一般的鸡蛋)让他带回去,好好琢磨,找出其中的道理再告诉全班同学。

结束语:小小鸡蛋中,却蕴藏着丰富的科学知识,我们只要发挥想象,

大胆设想,动手动脑,就可以弄明白我们身边的许多现象,让我们的学习和生活更加丰富多彩。

——鸡蛋上的学问

[课 题] 《科学》 第三册 第一章 第五节 之后

[课 型] 专题性、整合性的复习探究课

[教学目标](1)通过本节课的教学,进一步加深对惯性、密度、压强、

浮力知识点的理解。

(2)通过教师演示实验进一步培养学生的观察现象、发现问题、

独立思维能力。通过学生小组实验培养学生自主、合作、探究动手和解决问题的能力

(3)通过开放性试题的研究进一步培养和拓展学生的发散性思

维。走出课堂,学以致用。

(4)通过补充材料的介绍,加强对学生的“诚信”教育,树立科

学的发展观和正确的价值取向。

[教学重点] 与鸡蛋上相关的惯性、密度、压强、浮力的知识点

[教学难点] 学会用浮力的知识采用多种方法来求鸡蛋的密度

[教学准备]

本节课可以利用的教学资源主要有:学生已有的生活经验;前三册以及小学

常识课中所学过的相关知识;学生已经形成的观察能力和根据实验现象提出问题的能力;学校实验室的各种实验器材;从网络中收集到的赵洲桥、中国国家大剧院、各种鸡蛋的图片。

教师为每个小组事先准备好三只鸡蛋(分别标有A、B、C)、烧杯、水、食盐、天平、弹簧秤、玻璃棒、量杯等。教师还准备好一只“不倒翁”鸡蛋、量筒、培养皿2只、开水、去壳的鸡蛋、酒精、火柴、棉花、细线等。

[教学策略]

本课的教学策略采取了探究式教学为主、讲授法为辅,二者相结合教学模式。其教学思路确定为让学生在一定的情景中提出问题,教师引导学生对问题进行整理,找出一至两个可以在课堂上研究的问题,再引导学生对问题做出假设,提出研究方案,接着,学生独立进行实验,并对实验进行验证,最后得出结论。其教学程序为“创设情景→学生发现问题→ 提出假设→设计研究方案→实验探究→作出验证→得出结论”。

在课堂教学中要始终把学生置于主体地位,保证学生有充足的实验观察时间、有充分的思考提问时间,有充分的交流共享时间,让学生真正做到自己提出问题,解决问题,使教学过程成为学生自主研究的过程。教学中教师要做到尊重学生的发现、尊重学生的问题、尊重学生的思路,教师要有意识地促进学生进行深入研究和组织学生展开探究活动。

整节课围绕“鸡蛋”展开教学,以之为载体,赋深奥的科学知识于诙谐的实验和对话之中。将与之相关的科学知识讲透彻。

[教学过程]

(一)导入:(创设情景 制造悬念 激发兴趣 引人入胜)

1、小故事 :立鸡蛋

航海家哥伦布发现新大陆受到了表彰,一些人很不服气:

“这事其实很简单,要是让我们驾船西行,也能发现新大陆。

” 哥伦布听罢,微微一笑,随手拿起一只鸡蛋,问:“谁能

把这个鸡蛋立起来?”众人面面相觑,无法回答。有人试试,

可怎么也立不起来,最后只好请哥伦布来示范。只见哥伦布把

鸡蛋一头向下轻轻朝桌上一磕,鸡蛋就立住了。“先生们,这不也很简单?可是谁第一个立起鸡蛋呢?”哥伦布哈哈大笑。

2、 师:今天我们也来动手试试,看谁能第一个把鸡蛋立起来。

注意:不许敲破鸡蛋

学生分小组实验,但是立起来的可能性很小,几乎没有。

( 这也正是我此时所要期待的结果。)

3、老师:表演小魔术------鸡蛋“不到翁”

教师从学生手中任取一只鸡蛋,边说边表演,乘学生不注意调包(换课前早已准备好的另一只鸡蛋)演示,随手一放,便立在讲台上。再试一次,照样又稳稳的立在讲台上。学生被老师的表演深深的给吸引住了,同时头脑中也产生了一个大大的“ ?”

(“不倒翁”的鸡蛋 制作方法:选用一只生鸡蛋,在小头一端开个孔并清除干净壳内的蛋清蛋黄。沿小孔滑入一铁块。以蛋壳的大头端为底部。点燃一只蜡烛,滴入蜡油,把重物封存在蛋壳底部。四分之一即可。把制好的蛋壳推倒后,蛋壳能自动立起。便制成一个“不倒翁”。 )

4、出示课题:小小鸡蛋 奥妙无限 ——鸡蛋上的学问

(二)新授:

出示熟鸡蛋与生鸡蛋各一只

1、小组探究:如何区别熟鸡蛋与生鸡蛋(见实验一)

1)、学生以实验单为依据,分组讨论并实验,并记下区别的方案。

2)、学生回答的方法可能有:(1)闻气味,具有香味还是腥味

(2)用手摸一摸,看一看,是干爽还是油腻感

(3)放在灯光下看,透明与否

(4)放在水中, 熟鸡蛋总是有气腔的朝上

(5)放入盐水中,看谁先浮起来.

等等

学生一边回答,老师一边评价分析,(肯定与否定结合)。

3)、师:哪种方法最便捷?不需要任何辅助的器材,直接可以区别。

生:在水平桌面上。用相同的力使它们在原处以相同的速度旋转。能迅速旋转的是熟鸡蛋,缓慢旋转几圈就停止的是生鸡蛋。

分析:生鸡蛋的壳内是液状的蛋清,外力作用在蛋壳上旋转时,蛋清由于惯性,继续保持静止状态,则它与蛋壳间存在摩擦阻力作用,使整个蛋只能缓慢转动。而熟鸡蛋内蛋清已凝固成蛋白,整个蛋成为一体,在外力作用时旋转时,就能迅速的平稳的转动。

4)、学生演示:在实物投影仪上演示,现场打破那只熟鸡蛋,证实一下结果。

5)、板书:区别熟鸡蛋与生鸡蛋 —— 惯性

6)、过渡:刚才是如何打破鸡蛋的?你见过生活中父母在厨房里是如何打破鸡蛋的?如果用手捏,行不行?

2、鸡蛋与压强(师生合作探究)

一学生上台,按照老师的要求表演操作

1)、师要求:用手握住鸡蛋,五指与掌心等各处同时均匀用力,看能不能将鸡蛋捏破?

生表演:结果不能

2)、师问;手所用的力大小不变,你有办法将鸡蛋捏破呢?

3)、学生稍动脑筋立即演示:用两个手指用力一捏即可破蛋(在水槽上方演示)

(说明:寻求真理,一定的付出与牺牲是值得的。)

4)、师:原因何在?

生:在P = F / S中 , F不变,S越小,所产生的P越大。

用手捏鸡蛋,由于鸡蛋表面各处都受到压力且受力均匀,受到的压强较小,鸡蛋难以捏破。可是如果我们用两个手指捏鸡蛋,由于接触面积小,受到的压强较大,很容易把鸡蛋捏破。

师:当然第一种捏法蛋不破还有其他原因:拱形物体所承受的压力要大的多。

展示:中国石拱桥—— 赵洲桥

世界最大穹顶 — 中国国家大剧院

国家大剧院效果图

国家大剧院位于北京人民大会堂西侧,占地面积11.9公顷,总建筑面积15万平方米,总投资为26.9亿元。东西向长轴跨度212.2米、南北向短轴跨度143.64米、高度为46.285米。

5)、板书:鸡蛋——压强

6)、过渡:教师出示2只鸡蛋(新鲜的稍小点,陈的稍大点)如何区别?

3、如何鉴别鸡蛋的新鲜与否——测定鸡蛋的密度(见实验二)

1)、讨论:先让学生小组讨论,再让学生一一回答,老师一一评价分析。

小结:最快捷的方法是放入水中,看两者的浮沉情况如何?

演示:学生上台试一试,结果不一样。

说明:两只鸡蛋的密度不一样。

2)、学生实验(见实验二 测定鸡蛋的密度)

利用天平、量筒、水、细线分小组来测定鸡蛋的密度。

3) 、如何利用密度计来测量鸡蛋的密度?

4)、如何利用浮力的知识来测量鸡蛋的密度?(由于初二的学生初次接触浮力的知识,对于利用浮力的知识来测量鸡蛋的密度,要求较高,课堂上老师只能稍作点拨,其他方法让学生课后去思考)

5)、板书:鉴别鸡蛋的新鲜与否——测定鸡蛋的密度

6)、过渡:一种可以与母乳相媲美的食品——鸡蛋

鸡蛋是一种全球性普及的食品,小孩、老人、孕妇尤为喜欢。蛋白质含量极高。鸡蛋中含有15种不同的维生素、核黄素、叶酸以及12种矿物质和人体所需的各种氨基酸,鸡蛋中的铁含量尤其丰富,,是人体铁的良好来源。可以说,除了母乳几乎没有一种食品可与鸡蛋媲美。

由于鸡蛋所含的营养极高,所以就引发了一场关于鸡蛋的“革命”。

4、一只小鸡蛋引起一场大“革命”(以介绍为主)

1)、本鸡蛋与洋鸡蛋:如何区别

现场取两只,打破了观察一下(蛋黄的颜色明显不同)

本鸡蛋的蛋黄呈深黄色

洋鸡蛋的蛋黄呈淡黄色

过渡:由于人们过度追求蛋黄的颜色,所以又产生了色素鸡蛋

2) 、变了“心“的鸡蛋:加丽素红是一种色素类饲料添加剂,给鸡喂食后能在几天内改变蛋黄的颜色。它毫无营养价值,如超标,轻则危害胃、肠道,引起胃炎、胃溃疡,重则引起严重贫血、白血病、骨髓病变,如果长期食用,会导致基因改变,如果女性长期食用,怀畸胎的可能性大大增加。

2) 人造鸡蛋蛋壳的主要成分是碳酸钙、还含有少量石膏。蛋清蛋黄的成分与真鸡蛋截然不同,假鸡蛋中主要成分是树脂、淀粉、凝固剂、色素等化学物质,打开后,有一股浓浓的化学药剂味道,这些物质吃多了会伤胃,还会导致癌变。但是,由于成本较低,每只有0.05元,其中的利润相当可观,不少造假者还是顶风作案。

2) |鸡蛋虽小,但其中可做的文章可大着。从本鸡蛋——洋鸡蛋 ——加色素的红心蛋——人造鸡蛋,从表面上看这一条路中,科学成分的含量越来越高,其实不然。在社会上,总有那么一些人,惟利是图,道德沦丧,为了赚钱,不择手段,置百姓的生命于不顾,根本无“诚信”可言。其实这走的是一条不归路,最终人类要为自己的行为付出沉重的代价的。

作为学生的我们只有学好知识,利用科学识别真伪,打击假货,维护自己的合法权利,更需要利用法律来保护自己。将“诚信”进行到底。

6)、板书:本鸡蛋 —— 洋鸡蛋—— 加色素的红心蛋 ——人造鸡蛋,

(三)、结束部分:(以小实验再掀高潮,制造悬念和疑问但不作解答,留有余地,引发大家课后去思考。)

1、 与鸡蛋有关的科学现象还有很多很多,比如:咸鸭蛋的制作方法(分子的运动)。刚煮熟的鸡蛋放到冷水中更易去壳(热胀冷缩现象)

等等。

1、 演示杯子吞、吐鸡蛋的实验:

1)、杯子吞鸡蛋:选一只口径略小于鸡蛋的瓶子,在瓶底热上一层沙子。先点燃一团酒精棉投入瓶内,接着把一只去壳鸡蛋的小头端朝下堵住瓶口。火焰熄灭后,蛋被瓶子缓缓“吞”入瓶肚中。

2)、杯子吐鸡蛋:杯口朝下,其下放一水槽,向杯身上慢慢

开水,鸡蛋又慢慢的被“吐”了出来。

这其中的道理我们到第二章再去学习。

3、关于那只“不到翁”的鸡蛋,当堂送给这节课表现最好的学生,(告诉他这是一只不一般的鸡蛋)让他带回去,好好琢磨,找出其中的道理再告诉全班同学。

结束语:小小鸡蛋中,却蕴藏着丰富的科学知识,我们只要发挥想象,

大胆设想,动手动脑,就可以弄明白我们身边的许多现象,让我们的学习和生活更加丰富多彩。