第19课 北魏政治与北方民族大交融 课件 40张

文档属性

| 名称 | 第19课 北魏政治与北方民族大交融 课件 40张 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-02-03 10:21:51 | ||

图片预览

文档简介

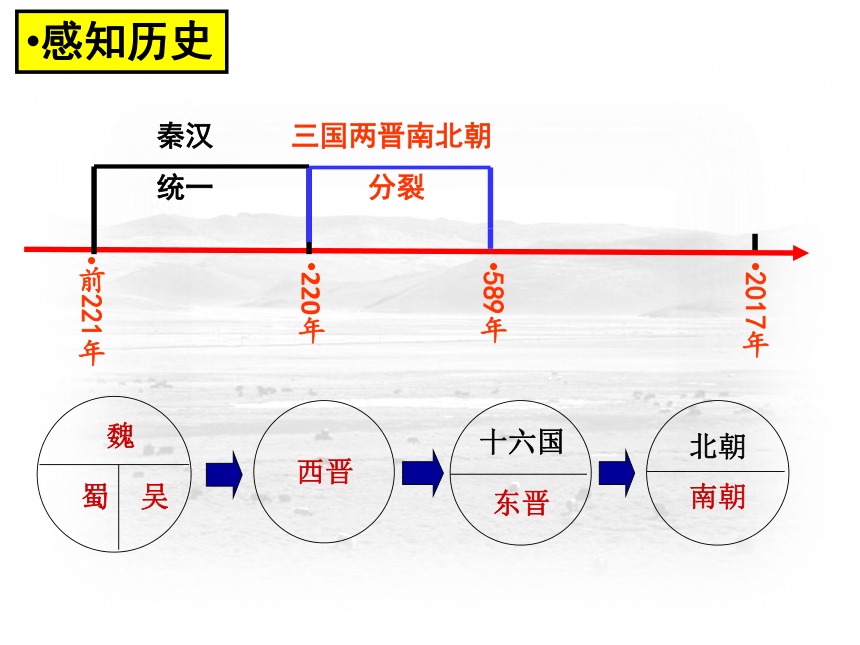

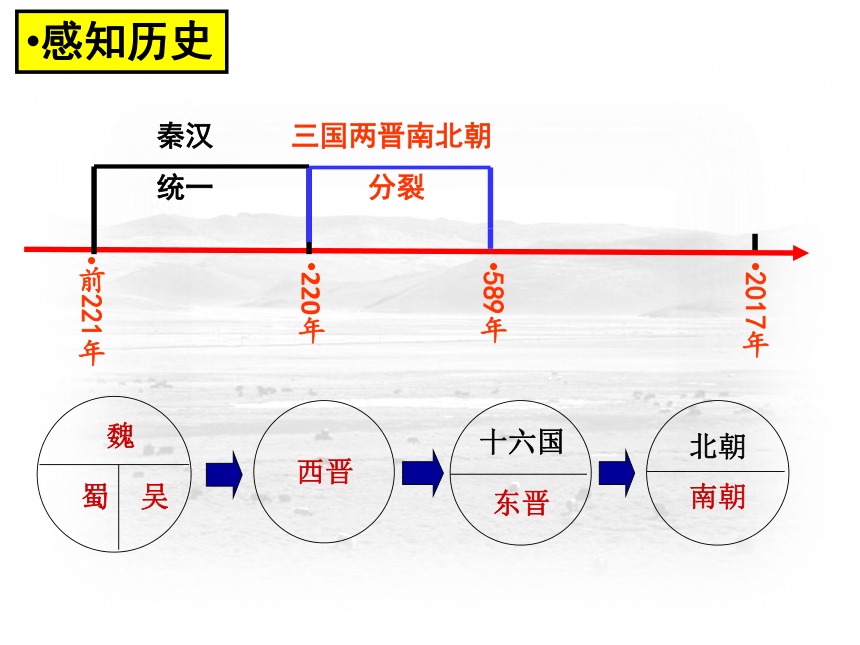

课件40张PPT。前221年感知历史220年2017年589年三国两晋南北朝

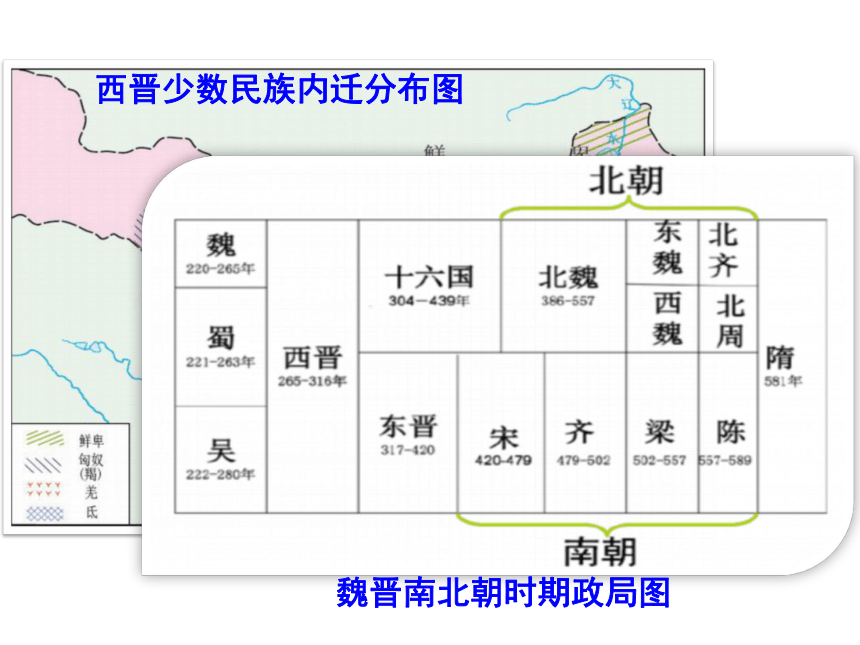

分裂秦汉

统一魏蜀吴西晋十六国东晋北朝南朝西晋少数民族内迁分布图魏晋南北朝时期政局图第十九课

北魏政治和北方民族大交融 不同思想、不同民族、不同文化的交往、交流和融合。

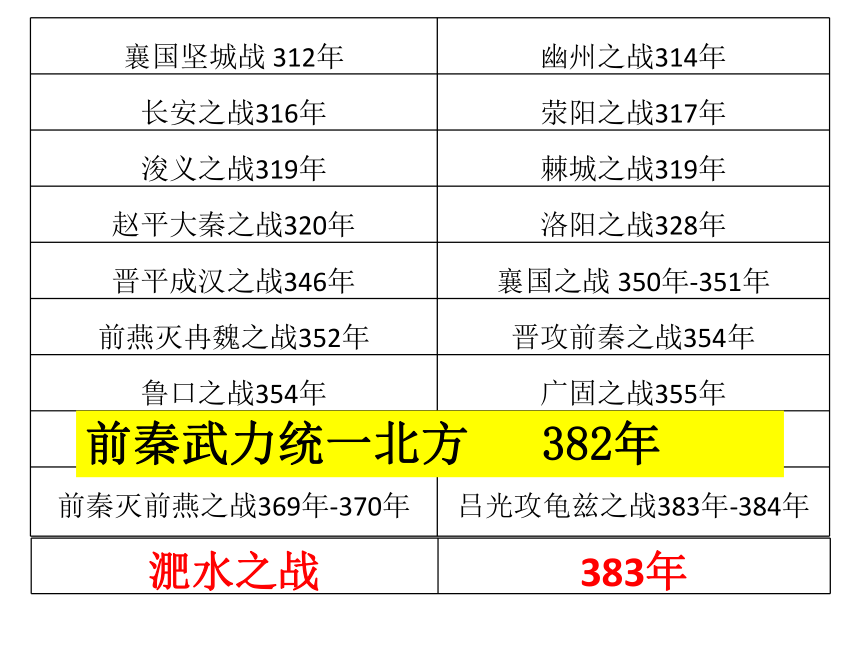

宁平城之战 311年 杜弢起义311年-315年

襄国坚城战:石勒守护襄国之战312年

幽州之战314年 长安之战 316年

荥阳之战317年 浚义之战319年

棘城之战 319年 赵平大秦之战 320年

洛阳之战 328年 晋平成汉之战 346年

襄国之战:冉魏攻后赵襄国之战350年-351年

前燕灭冉魏之战352年 晋攻前秦之战354年

鲁口之战354年 广固之战355年

野王之战361年 晋攻前燕之战/枋头之战369年

前秦灭前燕之战 369年-370年 吕光攻龟兹之战 383年-384年

淝水之战383年 凉州之战387年 大界之战389年

杏城镇之战390年 北魏灭刘卫辰之战390年-391年

吕光攻西秦之战392年 后燕灭西燕之战/玉璧之战393年-394年

参合陂之战 395年 北魏攻后燕之战396年-398年

柏肆之战397年 柴壁之战 402年

覆舟山之战 404年(2-3) 刘裕击桓玄之战404年(3-5)

襄阳坚城战405年 刘裕灭南燕之战/广固之战409年-410年

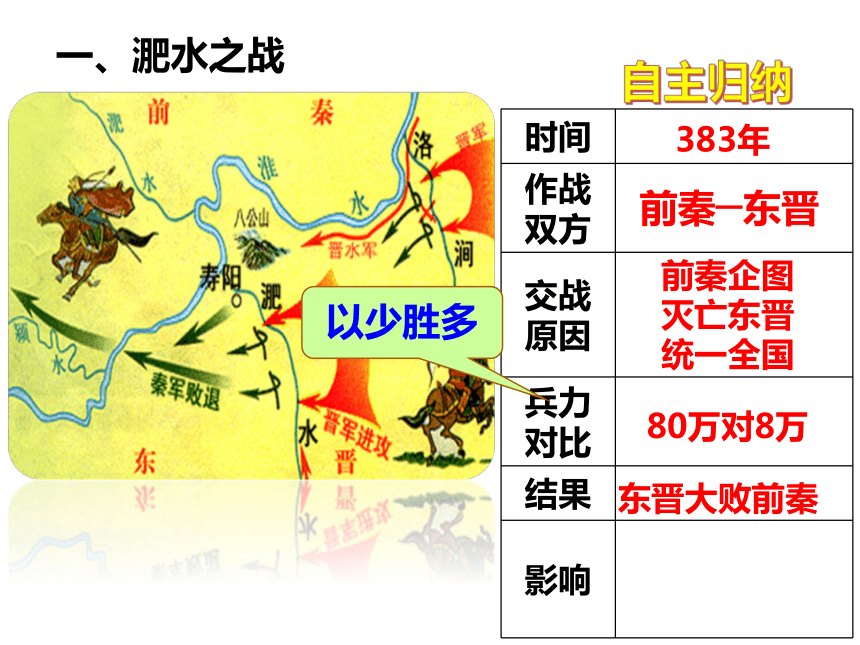

刘裕灭后秦之战 416年-417年 前秦武力统一北方 382年东晋大败前秦 383年前秦─东晋前秦企图

灭亡东晋

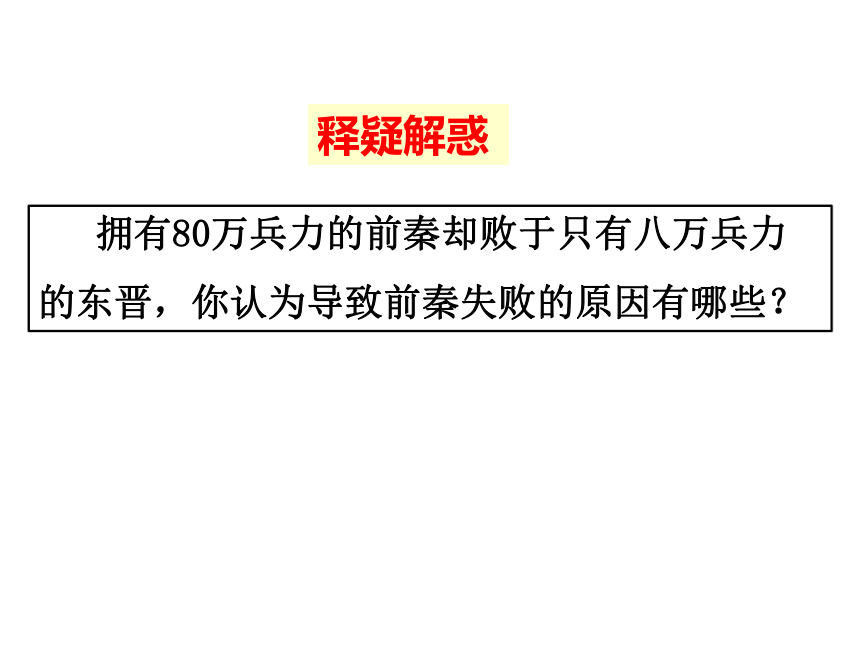

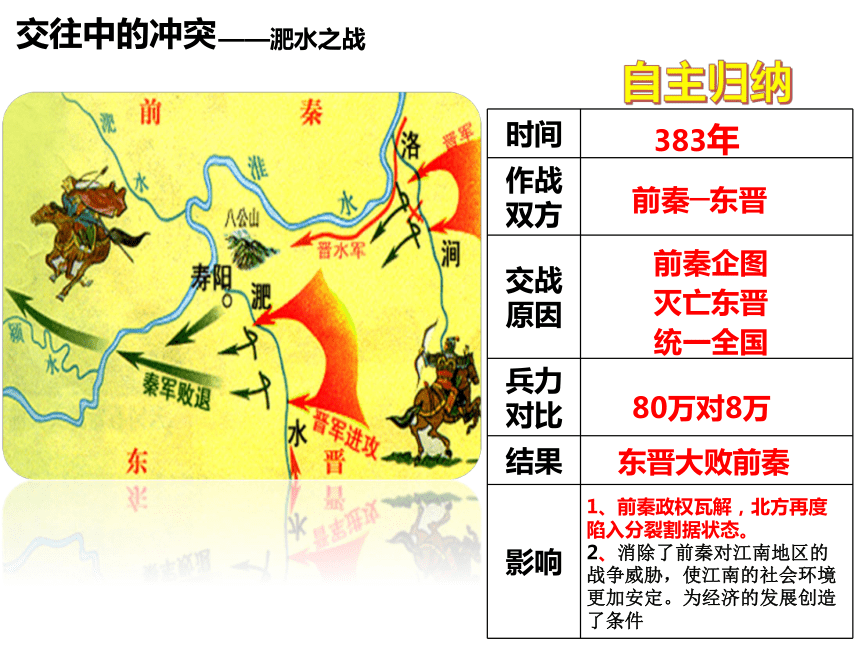

统一全国80万对8万以少胜多一、淝水之战自主归纳 拥有80万兵力的前秦却败于只有八万兵力

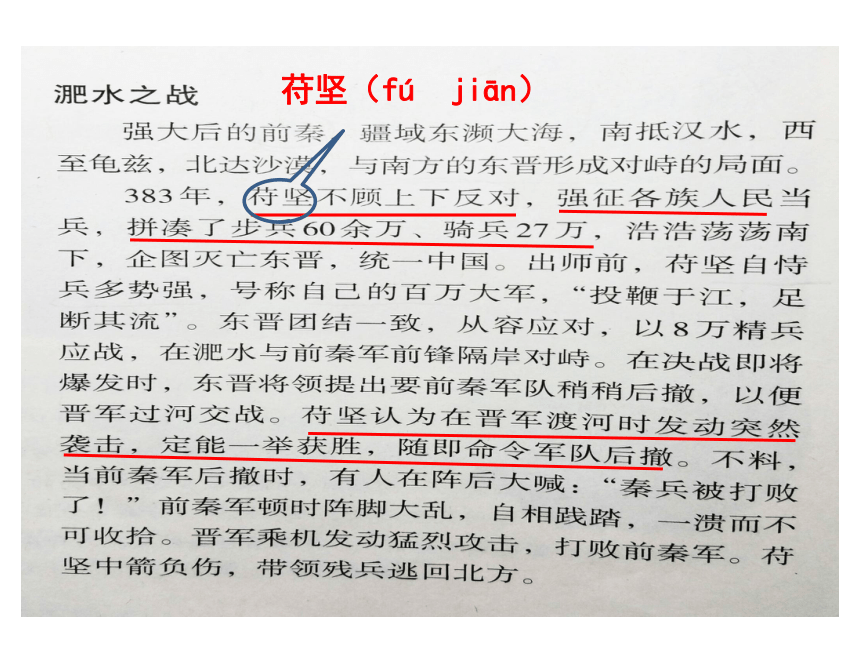

的东晋,你认为导致前秦失败的原因有哪些?释疑解惑苻坚(fú jiān)从前秦方面看,前秦军队的民族成分复杂,其他民族不满于前秦的统治,希望秦军失败,以摆脱氐族贵族的控制,秦军中的汉人更是希望东晋军队能够打胜仗。此外,前秦军队指挥不当,战线过长也是失败的原因。

从东晋方面看,广大将士在保卫江南、恢复中原思想的激励下,士气高昂;将领足智多谋,指挥得当。东晋大败前秦 383年前秦─东晋前秦企图

灭亡东晋

统一全国80万对8万1、前秦政权瓦解,北方再度陷入分裂割据状态。

2、消除了前秦对江南地区的战争威胁,使江南的社会环境更加安定。为经济的发展创造了条件交往中的冲突——淝水之战自主归纳淝水之战同在此以前历史上哪几次战争相似?巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战史海冲浪:噶仙洞—鲜卑拓跋部

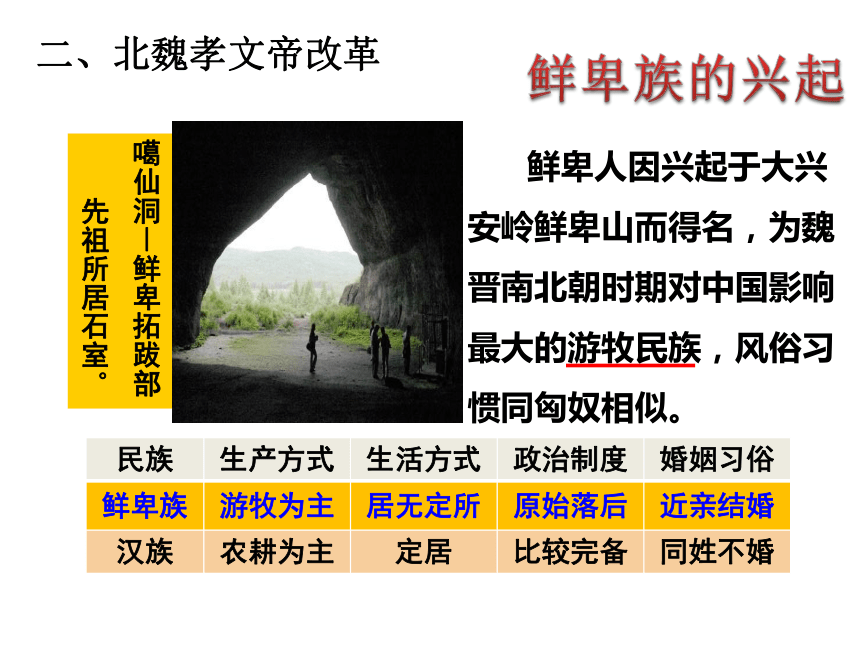

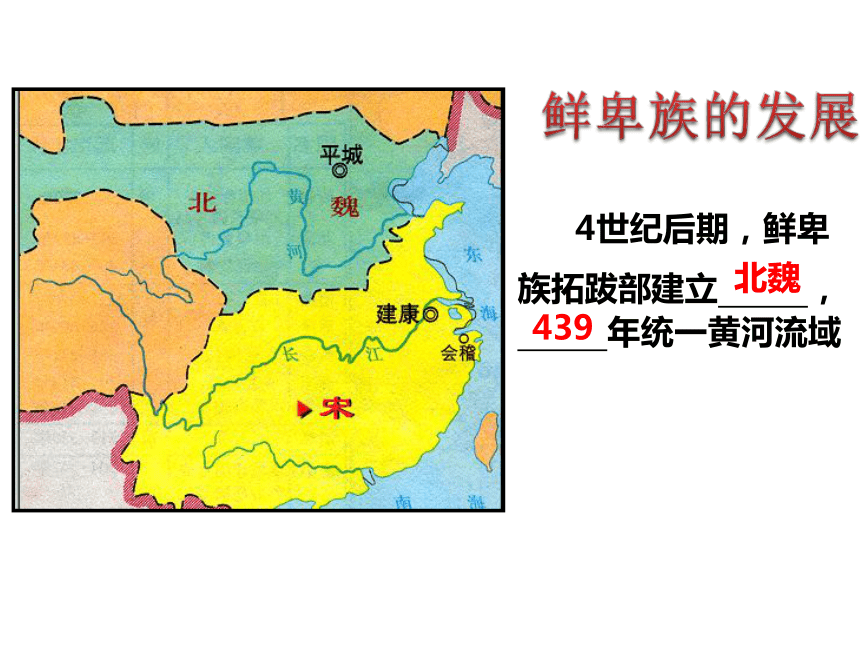

先祖所居石室。 鲜卑人因兴起于大兴安岭鲜卑山而得名,为魏晋南北朝时期对中国影响最大的游牧民族,风俗习惯同匈奴相似。鲜卑族的兴起二、北魏孝文帝改革 4世纪后期,鲜卑族拓跋部建立 ,

年统一黄河流域439北魏鲜卑族的发展 北魏前期官员没有俸禄,收入主要还是依靠掳掠与赏赐战利品的办法,统一北方后,战争与掠夺的机会少了,于是,官员开始公开贪污受贿,搜刮百姓。霸占农民土地,农民流离失所,激化了阶级矛盾。阶级矛盾激化鲜卑族的统治 在战争中往往驱使汉人为先锋,鲜卑骑兵在后面督阵并任意践踏汉人。民族矛盾激化 当时北方各族人民长期杂居,民族聚落已不多见。内迁的各族在生产、生活和习俗上,与汉族已无明显的区别。 北方出现了民族交融的趋势北魏孝文帝改革

文治移风易俗 (孝文帝)雅好读书,手不释卷。五经之意,览之便讲……诗歌铭颂,任兴而作……

——《魏书·高祖纪下》 孝文帝:鲜卑族,姓拓跋名宏,后改汉姓元,故又称元宏。自幼接受汉学教育,是北魏第一个系统接受汉文化儒学教育的皇帝。平城洛阳 1. 迁都洛阳 洛阳为数朝之都,素来是中原的政治、经济、文化中心。 “此间(指平城)用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难”。 结合上述材料说一说在学习汉族先进文化方面,洛阳和平城相比具有哪些优势?交流中的融合——孝文帝改革 鲜卑人的穿衣习俗是男子穿裤褶(zhě)服,女子穿夹领小袖,多数人不会说汉话,这些都不符合中原的习俗;且新迁之民初来洛阳,不擅长农业,人心恋旧。如不及时解决这些问题,将会严重的阻碍各民族之间的交往和经济文化的发展。 2.汉化措施 “今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——《资治通鉴》官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语实战演练 以汉服代替鲜卑服北魏文官俑改鲜卑姓为汉姓鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻 孝文帝选择中原汉族贵族女子为妃,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。 他进一步推行汉化措施, 规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服; 改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。孝文帝汉化措施序号标注法①改说汉语改穿汉服改姓汉姓与汉联姻移风易俗②③④ 北魏迁都以后,洛阳再度成为北方的政治经济文化中心。从四面来的商人汇集在这里,交流着来自不同地方的物品,他们中很多人说着夹杂鲜卑语的汉语,穿着和汉族一样的服饰,他们一改往日不尊老,不养老的陋习,老人得到了子女的照顾。从他们身上,已经看不出鲜卑族和汉族的区别了。 孝文帝改革促进了民族交融,增强了北魏的实力。 今天,在我们的56个民族中,已经没有了鲜卑族。有人认为这是由于当年孝文帝推行汉化政策,使得鲜卑族慢慢消失,所以孝文帝的改革不值得肯定。

你同意这个观点吗?说说你的理由各抒己见孝文帝改革推动了社会的进步! 孝文帝是我国历史上杰出的改革家!北方少数民族《采桑图》 北方少数民族《狩猎图》 北方少数民族《扬场图》 北方少数民族《耕耙图》 北方少数民族向汉族学习农业技艺游牧农耕生产方式的交融三、北方地区的民族交融边境汉人《二牛抬杠图》汉族向北方少数民族学习畜牧业生产方式的交融边境汉人《放牧图》汉族妇女制作蒸馍与烙饼汉族士大夫在烧烤穿汉族服装的少数民族贵族穿裤褶服的南朝汉族乐队生活习俗的交融 生活习俗上汉族和少数民族之间相互学习和交融 蒸馍与烙饼原是少数民族的食物,魏晋时在中原却很风行。汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画 生活习俗:就座方式: “席地而坐” 胡床汉人演奏少数民族乐器图《鲜卑人乐舞图》---鲜卑人以汉族礼仪形式的歌舞表演 观察图片,结合课本88页第三段文字,说一说魏晋南北朝时期民族交融在文化艺术方面的表现是怎样的?文化艺术的交融互相学习农业生产经验和畜牧业经验汉族接受北方民族的食物、服装、用具等内迁各族大多使用汉语,西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱 北方地区民族交融的表现制度的交融制度的交融互相学习农业生产经验和畜牧业经验汉族接受北方民族的食物、服装、用具等内迁各族大多使用汉语,西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱沿用中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度 北方地区民族交融的表现民族隔阂与偏见逐渐减少民族心理课堂小结淝水之战孝文帝改革汉化措施促进民

族交融迁都洛阳前秦衰败北魏统一冲突融合交融中的发展 同学们,回看历史,中华民族的发展史就是一部各民族交往、交流、交融的历史。各民族在交往中加深了解,在交流中取长补短,在交融中实现共赢,共同推动着中华民族的成长和进步,在这种民族力量的推动下,新时期的中华民族定会朝着更好、更强的方向发展,为实现祖国的完全统一和中华民族的伟大复兴谱写美好篇章。教师寄语 对南北朝时期黄河流域出现的“胡人汉服”“汉人胡食”现象的解释,下列说法正确的有 ( )

①北方少数民族和汉族在生活习俗上的相互影响? ②说明民族融合成为一种历史趋势?? ③北魏孝文帝改革起了很大的推动作用 ④那里的人们行为怪异,喜穿异族服装,吃异族食物 A . ①②???????????????? ? ??B . ①②④ C . ①②③ ????D . ①④ 学以致用c 河南洛阳龙门石窟建于北魏时期。洞中的佛像服饰已具有明显的汉化特点,影响这一特点形成的历史事件是 ( )

A.昭君出塞 B.商鞅变法

C.文成公主入藏 D.北魏孝文帝改革

学以致用D 一位西域商人到北魏都城洛阳后,不可能看到的现象是 ( )

A.宫殿巍峨屋宇华丽

B.佛教寺院数以千计

C.市场汇集四方商人

D.满街都是说鲜卑语的汉族人学以致用D 北魏初年,有个姓拓跋的鲜卑人曾担任“白鹭官”,没有俸禄,但战争中掠夺到的财物可以归己。若干年后,他的后人已改用汉人的“元”姓,担任的官职是太尉,有规定的俸禄可以领取,穿汉人的衣服,说汉话,还与朝中的一个汉人官员结成了亲家。

(1)上述情境中,与“白鹭官”相比,其后人的生活习俗发生了哪些变化?

(2)导致“白鹭官”后人发生变化的主要原因源于历史上的哪一重大改革?

(3)分析情境中“白鹭官”后人的变化,说明这次改革具有怎样的积极作用。改鲜卑姓为汉姓,改穿汉服,说汉话,与汉族官员通婚。北魏孝文帝改革。促进了民族大融合,也增强了北魏的实力。学以致用

分裂秦汉

统一魏蜀吴西晋十六国东晋北朝南朝西晋少数民族内迁分布图魏晋南北朝时期政局图第十九课

北魏政治和北方民族大交融 不同思想、不同民族、不同文化的交往、交流和融合。

宁平城之战 311年 杜弢起义311年-315年

襄国坚城战:石勒守护襄国之战312年

幽州之战314年 长安之战 316年

荥阳之战317年 浚义之战319年

棘城之战 319年 赵平大秦之战 320年

洛阳之战 328年 晋平成汉之战 346年

襄国之战:冉魏攻后赵襄国之战350年-351年

前燕灭冉魏之战352年 晋攻前秦之战354年

鲁口之战354年 广固之战355年

野王之战361年 晋攻前燕之战/枋头之战369年

前秦灭前燕之战 369年-370年 吕光攻龟兹之战 383年-384年

淝水之战383年 凉州之战387年 大界之战389年

杏城镇之战390年 北魏灭刘卫辰之战390年-391年

吕光攻西秦之战392年 后燕灭西燕之战/玉璧之战393年-394年

参合陂之战 395年 北魏攻后燕之战396年-398年

柏肆之战397年 柴壁之战 402年

覆舟山之战 404年(2-3) 刘裕击桓玄之战404年(3-5)

襄阳坚城战405年 刘裕灭南燕之战/广固之战409年-410年

刘裕灭后秦之战 416年-417年 前秦武力统一北方 382年东晋大败前秦 383年前秦─东晋前秦企图

灭亡东晋

统一全国80万对8万以少胜多一、淝水之战自主归纳 拥有80万兵力的前秦却败于只有八万兵力

的东晋,你认为导致前秦失败的原因有哪些?释疑解惑苻坚(fú jiān)从前秦方面看,前秦军队的民族成分复杂,其他民族不满于前秦的统治,希望秦军失败,以摆脱氐族贵族的控制,秦军中的汉人更是希望东晋军队能够打胜仗。此外,前秦军队指挥不当,战线过长也是失败的原因。

从东晋方面看,广大将士在保卫江南、恢复中原思想的激励下,士气高昂;将领足智多谋,指挥得当。东晋大败前秦 383年前秦─东晋前秦企图

灭亡东晋

统一全国80万对8万1、前秦政权瓦解,北方再度陷入分裂割据状态。

2、消除了前秦对江南地区的战争威胁,使江南的社会环境更加安定。为经济的发展创造了条件交往中的冲突——淝水之战自主归纳淝水之战同在此以前历史上哪几次战争相似?巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战史海冲浪:噶仙洞—鲜卑拓跋部

先祖所居石室。 鲜卑人因兴起于大兴安岭鲜卑山而得名,为魏晋南北朝时期对中国影响最大的游牧民族,风俗习惯同匈奴相似。鲜卑族的兴起二、北魏孝文帝改革 4世纪后期,鲜卑族拓跋部建立 ,

年统一黄河流域439北魏鲜卑族的发展 北魏前期官员没有俸禄,收入主要还是依靠掳掠与赏赐战利品的办法,统一北方后,战争与掠夺的机会少了,于是,官员开始公开贪污受贿,搜刮百姓。霸占农民土地,农民流离失所,激化了阶级矛盾。阶级矛盾激化鲜卑族的统治 在战争中往往驱使汉人为先锋,鲜卑骑兵在后面督阵并任意践踏汉人。民族矛盾激化 当时北方各族人民长期杂居,民族聚落已不多见。内迁的各族在生产、生活和习俗上,与汉族已无明显的区别。 北方出现了民族交融的趋势北魏孝文帝改革

文治移风易俗 (孝文帝)雅好读书,手不释卷。五经之意,览之便讲……诗歌铭颂,任兴而作……

——《魏书·高祖纪下》 孝文帝:鲜卑族,姓拓跋名宏,后改汉姓元,故又称元宏。自幼接受汉学教育,是北魏第一个系统接受汉文化儒学教育的皇帝。平城洛阳 1. 迁都洛阳 洛阳为数朝之都,素来是中原的政治、经济、文化中心。 “此间(指平城)用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难”。 结合上述材料说一说在学习汉族先进文化方面,洛阳和平城相比具有哪些优势?交流中的融合——孝文帝改革 鲜卑人的穿衣习俗是男子穿裤褶(zhě)服,女子穿夹领小袖,多数人不会说汉话,这些都不符合中原的习俗;且新迁之民初来洛阳,不擅长农业,人心恋旧。如不及时解决这些问题,将会严重的阻碍各民族之间的交往和经济文化的发展。 2.汉化措施 “今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——《资治通鉴》官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语实战演练 以汉服代替鲜卑服北魏文官俑改鲜卑姓为汉姓鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻 孝文帝选择中原汉族贵族女子为妃,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。 他进一步推行汉化措施, 规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服; 改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。孝文帝汉化措施序号标注法①改说汉语改穿汉服改姓汉姓与汉联姻移风易俗②③④ 北魏迁都以后,洛阳再度成为北方的政治经济文化中心。从四面来的商人汇集在这里,交流着来自不同地方的物品,他们中很多人说着夹杂鲜卑语的汉语,穿着和汉族一样的服饰,他们一改往日不尊老,不养老的陋习,老人得到了子女的照顾。从他们身上,已经看不出鲜卑族和汉族的区别了。 孝文帝改革促进了民族交融,增强了北魏的实力。 今天,在我们的56个民族中,已经没有了鲜卑族。有人认为这是由于当年孝文帝推行汉化政策,使得鲜卑族慢慢消失,所以孝文帝的改革不值得肯定。

你同意这个观点吗?说说你的理由各抒己见孝文帝改革推动了社会的进步! 孝文帝是我国历史上杰出的改革家!北方少数民族《采桑图》 北方少数民族《狩猎图》 北方少数民族《扬场图》 北方少数民族《耕耙图》 北方少数民族向汉族学习农业技艺游牧农耕生产方式的交融三、北方地区的民族交融边境汉人《二牛抬杠图》汉族向北方少数民族学习畜牧业生产方式的交融边境汉人《放牧图》汉族妇女制作蒸馍与烙饼汉族士大夫在烧烤穿汉族服装的少数民族贵族穿裤褶服的南朝汉族乐队生活习俗的交融 生活习俗上汉族和少数民族之间相互学习和交融 蒸馍与烙饼原是少数民族的食物,魏晋时在中原却很风行。汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画 生活习俗:就座方式: “席地而坐” 胡床汉人演奏少数民族乐器图《鲜卑人乐舞图》---鲜卑人以汉族礼仪形式的歌舞表演 观察图片,结合课本88页第三段文字,说一说魏晋南北朝时期民族交融在文化艺术方面的表现是怎样的?文化艺术的交融互相学习农业生产经验和畜牧业经验汉族接受北方民族的食物、服装、用具等内迁各族大多使用汉语,西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱 北方地区民族交融的表现制度的交融制度的交融互相学习农业生产经验和畜牧业经验汉族接受北方民族的食物、服装、用具等内迁各族大多使用汉语,西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱沿用中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度 北方地区民族交融的表现民族隔阂与偏见逐渐减少民族心理课堂小结淝水之战孝文帝改革汉化措施促进民

族交融迁都洛阳前秦衰败北魏统一冲突融合交融中的发展 同学们,回看历史,中华民族的发展史就是一部各民族交往、交流、交融的历史。各民族在交往中加深了解,在交流中取长补短,在交融中实现共赢,共同推动着中华民族的成长和进步,在这种民族力量的推动下,新时期的中华民族定会朝着更好、更强的方向发展,为实现祖国的完全统一和中华民族的伟大复兴谱写美好篇章。教师寄语 对南北朝时期黄河流域出现的“胡人汉服”“汉人胡食”现象的解释,下列说法正确的有 ( )

①北方少数民族和汉族在生活习俗上的相互影响? ②说明民族融合成为一种历史趋势?? ③北魏孝文帝改革起了很大的推动作用 ④那里的人们行为怪异,喜穿异族服装,吃异族食物 A . ①②???????????????? ? ??B . ①②④ C . ①②③ ????D . ①④ 学以致用c 河南洛阳龙门石窟建于北魏时期。洞中的佛像服饰已具有明显的汉化特点,影响这一特点形成的历史事件是 ( )

A.昭君出塞 B.商鞅变法

C.文成公主入藏 D.北魏孝文帝改革

学以致用D 一位西域商人到北魏都城洛阳后,不可能看到的现象是 ( )

A.宫殿巍峨屋宇华丽

B.佛教寺院数以千计

C.市场汇集四方商人

D.满街都是说鲜卑语的汉族人学以致用D 北魏初年,有个姓拓跋的鲜卑人曾担任“白鹭官”,没有俸禄,但战争中掠夺到的财物可以归己。若干年后,他的后人已改用汉人的“元”姓,担任的官职是太尉,有规定的俸禄可以领取,穿汉人的衣服,说汉话,还与朝中的一个汉人官员结成了亲家。

(1)上述情境中,与“白鹭官”相比,其后人的生活习俗发生了哪些变化?

(2)导致“白鹭官”后人发生变化的主要原因源于历史上的哪一重大改革?

(3)分析情境中“白鹭官”后人的变化,说明这次改革具有怎样的积极作用。改鲜卑姓为汉姓,改穿汉服,说汉话,与汉族官员通婚。北魏孝文帝改革。促进了民族大融合,也增强了北魏的实力。学以致用

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史