人教版高中语文必修一第二单元第5课《荆轲刺秦王》教学课件(52张)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修一第二单元第5课《荆轲刺秦王》教学课件(52张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-02-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

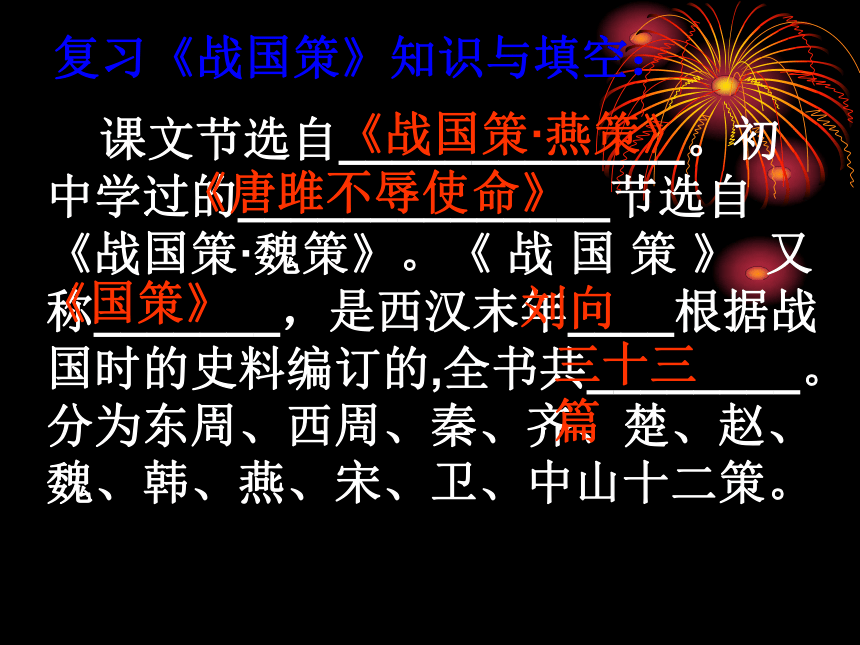

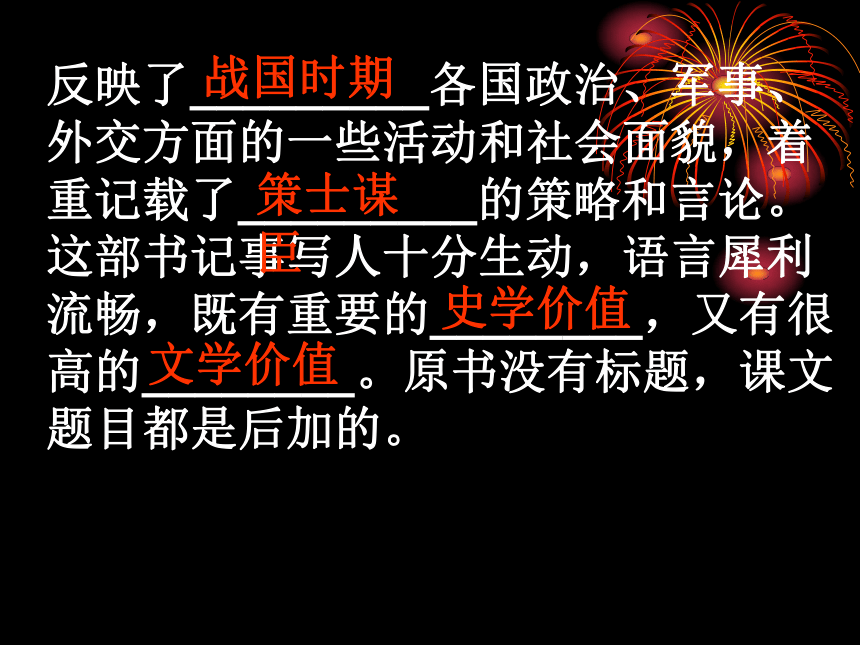

课件52张PPT。复习《战国策》知识与填空: 课文节选自_____________。初中学过的______________节选自《战国策·魏策》。《 战 国 策 》 又 称_______,是西汉末年____根据战国时的史料编订的,全书共________。分为东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山十二策。《战国策·燕策》《唐雎不辱使命》《国策》刘向三十三篇反映了_________各国政治、军事、外交方面的一些活动和社会面貌,着重记载了_________的策略和言论。这部书记事写人十分生动,语言犀利流畅,既有重要的________,又有很高的________。原书没有标题,课文题目都是后加的。战国时期策士谋臣史学价值文学价值 《战国策》又称《国策》,是西汉末年刘向编著,全书共三十三篇,分为东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山十二策,反映了战国时期各国政治、军事、外交方面的一些活动和社会面貌,着重记载了谋臣的策略和言论。这部书记事写人十分生动,既有重要的史学价值,又有很高的文学价值。战国策《战国策》长于议论和叙事,文笔流畅,生动活泼,在我国散文史上具有重要的地位。

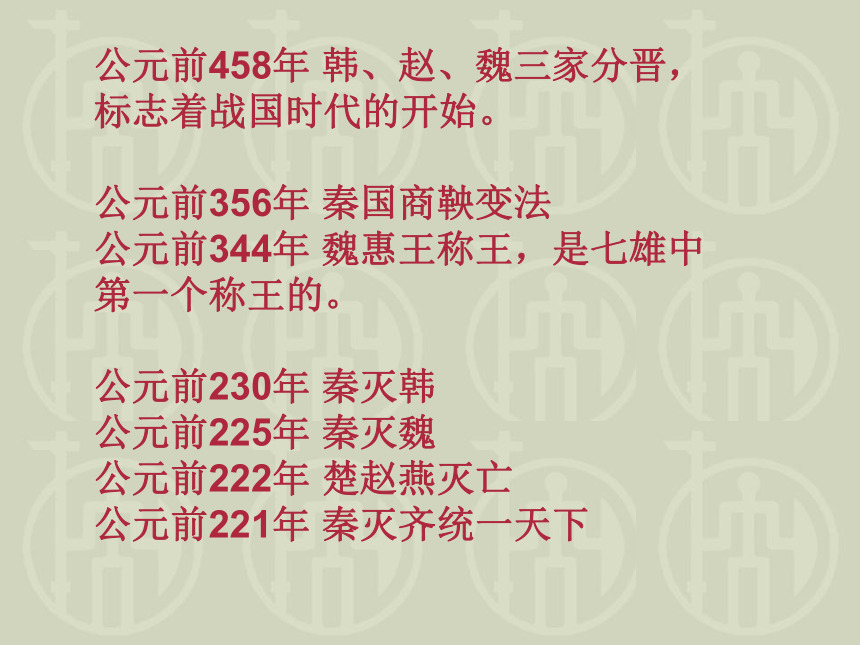

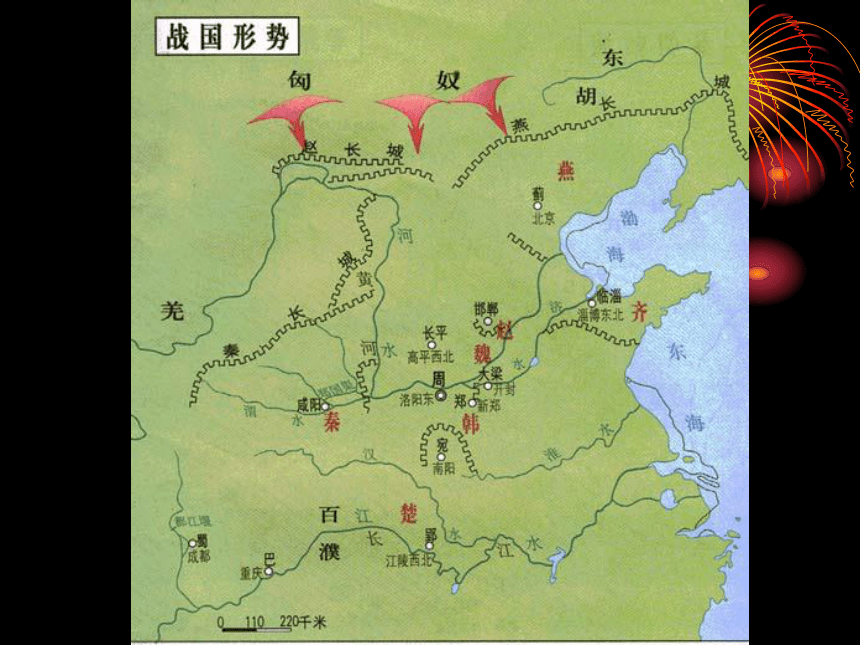

? 背景介绍战国末期,秦统一中国之前的六年,秦灭韩,又破赵,统一的大势已定。地处赵国东北方的燕国是一个弱小的国家。当初,燕王为了结好于秦国,曾将太子丹交给秦国做人质,而“秦遇之不善”,太子丹逃回燕国,为抵抗强秦的大举进攻,同时也报见陵之仇,太子丹想行刺秦王。 燕太子丹(?-226),战国末年燕王喜的太子,名丹,又称燕丹。曾被作为人质送在秦国,后逃归。因秦军逼境,公元前227年,派荆轲入秦刺秦王不中。次年,秦军攻破燕国,他逃奔辽东,被燕王喜斩首献给秦国。 公元前458年 韩、赵、魏三家分晋,标志着战国时代的开始。

公元前356年 秦国商鞅变法

公元前344年 魏惠王称王,是七雄中第一个称王的。

公元前230年 秦灭韩

公元前225年 秦灭魏

公元前222年 楚赵燕灭亡

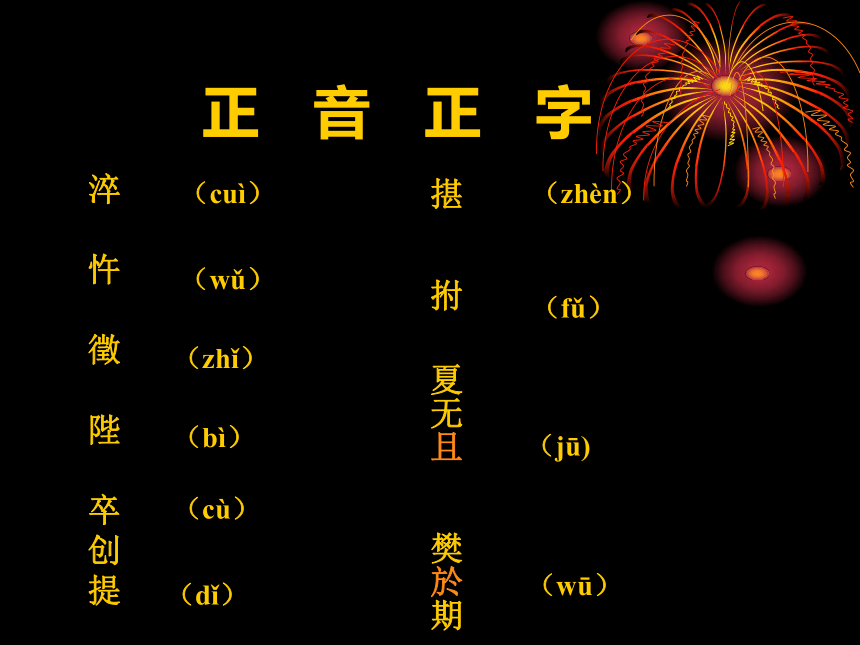

公元前221年 秦灭齐统一天下淬

忤

徵

陛

卒

创

提(cuì)(wǔ)(zhǐ)(bì) (cù) (dǐ)揕 拊 夏无且 樊於期(zhèn)(fǔ)(wū)(jū)正音正字 课文分析:

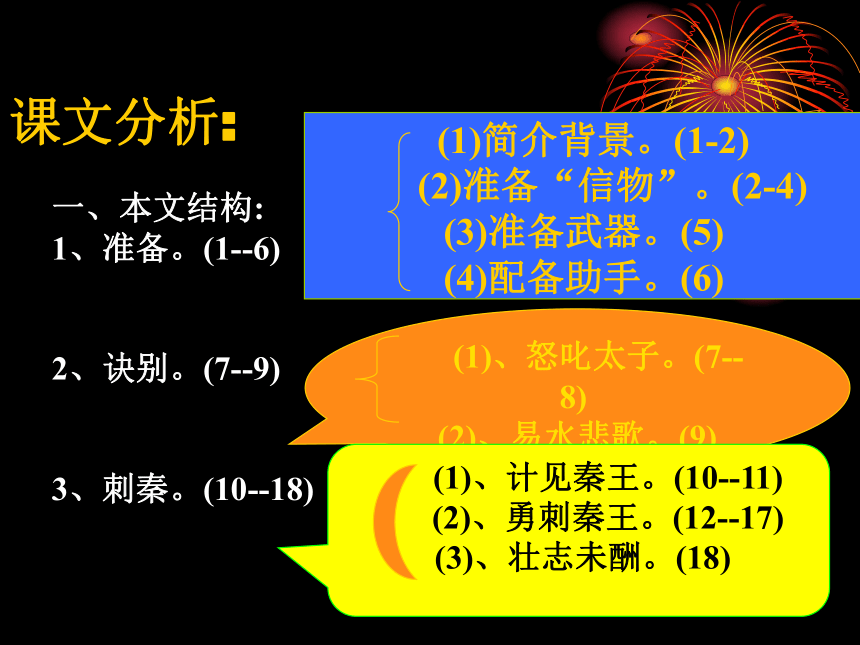

一、本文结构: ???

1、准备。(1--6) ?

2、诀别。(7--9) ??? ???

3、刺秦。(10--18) ?? (1)简介背景。(1-2)?

(2)准备“信物”。(2-4)?

(3)准备武器。(5)

(4)配备助手。(6) (1)、怒叱太子。(7--8)?

(2)、易水悲歌。(9)? (1)、计见秦王。(10--11)?

(2)、勇刺秦王。(12--17)?

(3)、壮志未酬。(18) 研读第一部分:准备1、荆轲是在怎样的形势下出场的?

2、荆轲与太子的对话,表现了荆轲怎样的性格特点?

3、文章写太子“不忍”有什么作用?

4、荆轲太子丹为刺秦王做了哪些准备工作?哪些详写?哪些略写?

5、荆轲私见樊於期为什么能使他慷慨献身?

研读第二部分:诀别6、荆轲与太子丹在准备工作中有些什么分歧?表现了人物怎样的性格?

7、作者是怎样描写易水诀别这一场面的?有什么作用?研读第三部分:刺秦8、课文怎样描写秦廷行刺场面的?

9、应该怎样认识荆轲刺秦王的行为? 【写作特点】

“长于叙事,精于描写”是《战国策》写作的特点,本文很好地体现了这一特点。文章结构完整,情节曲折生动,可读性很强,有小说的影子;大量的行动描写,语言描写塑造人物,使人物形象鲜明生动;场面描写有特色,特别是刺秦王一段,既有全景描写,又有特写,集中完整的表现了当时紧张激烈的气氛,给人惊心动魄的感觉。

一、通假字: 1、秦王必说见臣 说,通“悦”,yuè,高兴。 ??? 2、使工以药淬火 淬,通“焠”,cuì,淬火,烧刃使红,渍于水中。 ??? 3、日以尽矣 以,通“已”,已经。 ??? 4、 而燕国见陵之耻除矣 陵,通“凌”,凌辱。 ??? 5、今日往而不反者 反,通“返”。 ??? 6、请辞决矣 决,通“诀”,诀别。 ??? 7、燕王诚振怖大王之威 振,通“震”,震慑。 ??? 故振慑 同上。 ???8、设九宾 宾,通“傧”,傧相 (bīn xiàng) ,迎宾赞礼的人。傧,旧读bìn。 ???9、图穷而匕首见 见,通“现”。 ??10、秦王还柱而走 还,通“环”,绕。 秦王方还柱走 同上

11、荆轲奉樊於期头函 奉,通“捧”。 ??? 秦武阳奉地图匣 同上。 ??? 轲既取图奉之 同上。 ??? 以其所奉药囊提轲 同上。 ???12、卒起不意 卒,通“猝”,cù,仓促,突然。 ??? 卒惶急无以击轲 同上。 ??? 卒惶急不知所为 同上。 ???文言实词

1、亲 今行而无信,则秦未可亲也 动词,亲近,接近。 ??? 臣所以去亲戚而事君者 名词,父母。 ??? 每得降卒,必亲引问委曲 副词,亲自。 ??? 我有亲父母,逼迫兼弟兄 形容词,亲生的。 2、深 秦之遇将军,可谓深矣 形容词,刻毒。 ??? 以其求思之深而无不在也 形容词,深刻。 ??? 夜深忽梦少年事 形容词, ( 时间 ) 久。 ??? 桃花潭水深千尺 名词,深度。一说,形容词。 ??? 子布、元表诸人各顾妻子,深失所望 副词,很,十分 3、解 可以解燕国之患 ( 动词,解除,解救。) ??? 庖丁为文惠君解牛 (动词,此用本义,用刀剖开动物肢体。) ??? 少年大骇,急解令休止 (动词,分开。) ??? 后经吾婉解,虽不谓吾言为是…… (动词,解释。) ??? 毁其盆,解其棕缚 (动词,解开。) ??? 土崩瓦解 (动词,分裂,涣散)

??? 师者,所以传道受业解惑也 (动词,解答)

??? 谓颜太师以兵解 (动词,解脱躯壳而成仙,解脱) ??? 缉捕使臣已将秋公解进 (动词,解送,读jiè) ??? 解元 (乡试中第一名为“解元”,读 xiè。) ???4、教 乃今得闻教( 名词,指教,jiào。) ??? 曲罢曾教善才服 (动词,使,让,jiāo。) ??? 乃修教三年,执干戚舞( 名词,教化。

读jiào。) 十三教汝织 (动词,传授知识技能,读jiāo。)

5、敢 人不敢与忤视 (动词,有勇气做,敢于。) ???

6、还 壮士一去兮不复还 (动词,回来。) ??? 秦王还柱而走 (动词,通“环”,绕。) ??? 居十日,扁鹊望桓侯还走( 动词,通“旋”,掉转身。) ??? 计日以还 (动词,归还。) ??? 一尊还酹江月 (副词,还是,hái。) ??? 忽过新丰市,还归细柳营 (副词,通“旋”,马上,立即,读 xuán。)

7、被 秦王复击轲,被八创 (动词,遭受。) ??? 盖当蓼洲周公之被逮 (介词,表被动。) ??? 被明月兮佩宝璐( 动词,通“披”,戴。) 8、资 持千金之资币物 (名词,资财、钱物。) ??? 若据而有之,此帝王之资也 (名词,资本,依据) ??? 此殆天所以资将军 (动词,资助。)

??? 孤当续发人众,多载资粮 (名词,费用,物资。) ??? ?如姬资之三年( 动词,为动用法,为……蓄积 ( 准备 ) 。 9、振 燕王诚振怖大王之威 (动词,通“震”,害怕,恐惧。) ??? 振长策而御宇内 (动词,挥动。) ??? 大命将泛,莫之振救( 通“赈,赈济。) ??? 执敲扑而鞭笞天下,威振四海 (动词,通“震”,震动。) ??? 且迁我如振落叶耳 (动词,振动。) ??? 振奋作声( 动词,振作奋起。) 10、 图 乃骇而图之 (动词,图谋,筹画。) ??? 图穷匕首见 (名词,地图。) ??? 不图子自归 (动词,想,反复考虑。)

11、室 拔剑,剑长,操其室 (名词,剑鞘) ??? 斯是陋室,唯我德馨 (名词,居所。) ??? 今其室十无一焉 (名词,家。)

君臣固守以窥周室 (名词,朝廷。)

12、诏 非有诏不得上 (名词,皇帝下的命令,诏书。) ??? 诏赐抚臣名马衣缎 (动词,皇帝下令。)

二、古今异义 ??1、 仰天太息流涕

古义:眼泪。今义:鼻涕。 ??2、樊将军以穷困来归丹

古义:走投无路,陷于困境。

今义:生活贫困,经济困难。 ?3、丹不忍以己之私,而伤长者之意

古义:品德高尚之人,此指樊将军。

今义:年长之人。 ?? 4、将军岂有意乎

古义:有心意,此引申为同意、愿意 . 今义还有“故意”之意。

5、秦之遇将军,可谓深矣

遇:古义:对待。今义:遇到,碰以。

深:古义:刻毒。今义:有深度,与“浅”相对。 6、于是太子预求天下之利匕首

古义:在这时。

今义:表顺承关系或另提一事。

7、 终已不顾

古义:不回头。

今义:不照顾,不考虑不顾忌。

8 、左右乃曰

古义:皇帝周围的侍卫人员。

今义:表两种方向;或表大体范围;有时亦有控制之义。 ??9、? 今有一言,可以解燕国之患

古义:可以用它来,为“可以之”的省略。 今义:表可能、能够、许可。 10、 秦王购之金千斤

古代指金属总称,用于流通货币时,先秦指黄金,后来指银,文中指铜。今义:特指黄金。 11、币:古义为礼品;今义为货币。

12、偏袒:古义为袒露一只臂膀;今义为袒护双方的某一方。

13、郎中:古义为宫廷的侍卫;今义称中医医生。

14、提:古义为投击;今义为拿着。

15、股:古义为大腿;今义为量词(用于成条的东西。) 四、词类活用 1、名词作状语

A、进兵北略地 向北 B、函封之 用匣子

C 、秦兵旦暮渡易水 马上。 ?2、名词作动词

A、前为谢曰 走上前 ??B、樊於期乃前曰 走上前 ??C、左右既前 同上 ???? ??3、形容词作名词

其人居远 远方

4、动词使动用法

使使以闻大王 使……听到。 5、?形容词意动用法

A、太子迟之 ,以……为迟。 B、群臣怪之 以……为怪。 ??? ??? 五、常见文言句式

1、判断句 ??? 此臣日夜切齿拊心也 ??? 今日往而不反者,竖子也 ??? 仆所以留才,待吾客与俱 ??? 事所以不成者,乃欲以生劫之……

2、省略句 ??? ??? 欲与 ( 之 ) 俱 ( 往 ) ( 省略介词宾语和谓语 ) ???

见燕使者 ( 于 ) 咸阳宫 ( 省略介词 ) ??? ???献 ( 于 ) 秦王 ( 省略介词 ) ??? ??? ????? ??? 3、被动句 ??? 父母宗族,皆为戮没 ??? 燕国见陵之耻除矣 4、 倒装句 ??? 常痛于骨髓 ( 介宾短语后置 ) ??? 嘉为先言于秦王 ( 介宾短语后置 ) ??? 太子及宾客知其事者 ( 定语后置 ) ??? 群臣侍殿上者 ( 定语后置 ) ??? 秦王购之 ( 以 ) 金千斤,邑万家 ( 介宾短语后置,数量词作定语后置 ) ??? 六、成语典故 ??? 切齿拊心 语出本文,又作“切齿腐心”。形容愤恨到极点。 ??? 一去不复返 语出本文。一去之后就不再回来。后亦称人或者已成陈迹。唐崔颢《黄鹤楼》诗:“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。” ??? 发上指冠 语出《庄子·盗跖》:“盗跖闻之大怒,目如明星,发上指冠。”毛发竖起的样子。形容极度愤怒。本文“士皆目真目,发尽上指冠”暗引此语。 ??? 图穷匕首见 语出本文。比喻事情发展到了最后,真相或本意显露出来。 ???

无可奈何 语出本文。没有办法,无法可想。表示事已如此,再要挽回已是无能为力。

悲歌击筑 亦作“悲歌易水”。典出本文。常用以抒写悲壮苍凉的气氛。

变徵之声 语出《史记·刺客列传》:“高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。”乐声中的徵调变化,常作悲壮之声。徵,古代五声之一,读zhǐ。 ???

课堂讨论:你怎样看待荆轲行刺这一历史故事?3.功过皆有1.完全肯定2.基本肯定答案:3.功过皆有2.基本肯定 一是敢于在国家危亡时舍生忘死去行刺,气节是感人的,精神是可赞的 ,所以名垂青史,是悲剧式英雄人物。 但是这种暗杀恐怖的方法是不可取的,也改变不了历史的进程。纵观古今,恐怖和暗杀总是为世人所不齿。【对荆轲的评价】 :

对荆轲的评价历来见仁见智,苏洵在《六国论》中认为荆轲的行为“始速祸焉”,朱熹认为荆轲是“匹夫之勇”,也有很多人对他表示称赞,比如,左思的《咏荆轲》称颂他“虽无壮士节,与世亦殊伦”,“贱者虽自贱,重之若千钧”,陶潜说他“其人随已没,千载有余情”。不管怎样,荆轲刺秦王不是为一己之私,是为“国家大事”,所以他的故事才会流传千百年,历久而不衰。

怎样认识荆轲和荆轲刺秦王这一行动? ????荆轲具有义侠的性格,又受太子丹的厚遇重任,明知身入不测之秦是极其危 险的事,但还是毅然前往,直至事败仍然“倚柱而笑,箕踞以骂”。荆轲刺秦王 这件事并不能真正挽救燕国的危亡,荆轲也是为报太子丹的知遇之恩才毅然前往 的。荆轲之所以值得肯定,并不在于为太子丹报私怨,而在于他站在斗争的最前 列反对秦国对山东六国的进攻和挽救燕国的危亡。千百年来,受压迫的人们之所 以敬仰荆轲,也正是基于他那种同情弱小和反抗强暴的义侠精神。当然这当中也 流露出“士为知己者死”的因素这既是荆轲本身的局限,也是作者的局限。从荆 轲刺秦王的做法来看,这种个人的恐怖手段是不可取的,企图凭借个人的拼杀来 改变历史的进程更是不可能的,这些都反映了历史的和阶级的局限。 【课文内容简介及人物性格分析】 :

燕太子丹在秦大兵压境时请荆轲前来商议刺秦对策,荆轲毅然请求前往,并提议以樊将军的首级作为信物,以便接近秦王。太子丹于心不忍,荆轲就私下约见樊将军,晓之以家仇和国事,樊将军义愤填膺,自刎而死。太子丹又令秦武阳为副手,与荆轲一起前往。荆轲等侯门客不至,上路。

从课文的第一部分可以看出,荆轲性情刚烈,勇于献身,但他又不是一个头脑简单的武士,他遇事果断,很有谋略,考虑问题也很周到。所以,后人评价刺秦王一事,往往归咎于太子丹的草率。在秦廷上,秦武阳惊恐,荆轲却镇定自若,从容应对,终于图穷匕见,得到了行刺的机会。荆轲挥匕首向秦王刺去,秦王力大,挣断了袖子,起身逃窜。在秦廷上荆轲终因寡不敌众,身被八创,壮烈牺牲。荆轲临危不乱,使行刺有了可能;他一人勇斗秦王群臣,即使献身,毫无畏惧;他的勇气和胆略令人钦佩。文章分析:荆轲的“勇”表现在何处?如何表现其“勇”的?

1、顾笑武阳 年十二杀人——色变振恐

2、为己解围

3、倚柱而笑 箕踞而骂——目眩良久

荆轲的“智”:

a)?私见樊於期

b)?顾笑秦武阳

c)?为自己解围

d) 荆轲有所待

e)?厚遗秦蒙嘉

?

不畏强秦,不怕牺牲——镇定自若,

从容不迫勇 情节 矛盾冲突 形象

大军压境

计议行刺 不忍 私见 深谋远虑

一、准备 求取信物 善于言辞

准备匕首

配备副手 武阳 所待 周密

怒而遂发 迟之 怒叱 刚毅

二、决别 易水送行 视死如归

慷慨悲歌

计见秦王 机智

顾笑武阳 色变 顾笑 临危不惧

三、行刺 秦廷搏击 英勇顽强

倚柱笑骂

遇难去逝 宁死不屈

中心思想: ????本文通过对荆轲刺秦王这一事件的叙述,赞扬了荆轲机智勇敢和扶弱救困, 反抗侵伐的侠义行为,表现了作者反抗强暴统治的思想。

四、表现方法上的主要特点: ???1、善于写人物的对话和神态。 ????荆轲和樊於期的对话,荆轲先用话挑起樊於期对秦的仇恨,再问樊於期对这样的深仇大恨怎么办,然后针对“顾计不知所出耳”的表示,试探地提出了既能为樊於期报仇,又能保全燕国的计划,一层进一层,结果是樊於期慷慨陈辞,毅然自刎。 ????见秦王时“秦武阳色变振恐”,“荆轲顾笑武阳”而向秦王作了解释,在千钧一发之际,镇静的神态和得体的言辞消弥了危机。这些对话,既表明了事态的逐步发展,也描写了荆轲的精细、沉着,在紧要关头不慌不忙,随机应变。

2、善于通过对比突出人物性格。 ????以太子丹的急躁粗疏,头脑简单跟荆轲遇事审慎,三思而行对比,以突出荆轲的深沉多谋。又如写武阳在紧急关头神态失常,同荆轲的镇定自若对比,突出了荆轲的机智勇敢。 ???

3、善于写一瞬间同时发生的各种现象,交织起来就创造出一个悲壮感人的场面。 ????如“易水送别”的“白衣冠”、“击筑”、“和而歌”、“士皆垂泪涕泣”“士皆??目,发尽上指冠”各种现象综合成一个充满悲壮气氛的场面,有极为强烈的感人力量。这是刺秦前故事情节发展的一个高潮,也是这篇文章感人肺腑,千古传诵的闪光章节。在这一情节中,荆轲的内心世界得到了比较充分的展现。面对浑身着素的送行的人们和风寒水冷的自然环境,荆轲用慷慨悲歌来表达自己对于高渐离等知己者生离死别的悲凉心情,抒发自己视死如归的壮烈情怀。荆轲在太子丹对他缺乏足够的了解、信任和尊重的情况下仍然决心履行自己的诺言,这更增添了故事的悲剧色彩,这一情节也暗示了整个事件的悲剧性结局。荆轲的歌声由凄切悲凉转为慷慨激昂,送行的人们也由感动、惜别转为激愤、激励。就在这激动人心的壮烈场面中,荆轲义无反顾地踏上了献身刺秦的征途。“就车而去,终已不顾”,勇往直前的英雄气概跃然纸上。

又如,刺秦王时,荆轲的动作,秦王惊起拔剑不出,环柱而逃的狼狈相,群臣的惊愕,侍医的掷药囊,左右呼“王负剑”,一直到荆轲“身被八创”,“箕踞以骂”。在极短的时间里,写了秦王殿庭上下的情状,写动作、写表情、写高呼、写怒骂,组织成一个惊心动魄的壮烈场面。

同学们再见!

? 背景介绍战国末期,秦统一中国之前的六年,秦灭韩,又破赵,统一的大势已定。地处赵国东北方的燕国是一个弱小的国家。当初,燕王为了结好于秦国,曾将太子丹交给秦国做人质,而“秦遇之不善”,太子丹逃回燕国,为抵抗强秦的大举进攻,同时也报见陵之仇,太子丹想行刺秦王。 燕太子丹(?-226),战国末年燕王喜的太子,名丹,又称燕丹。曾被作为人质送在秦国,后逃归。因秦军逼境,公元前227年,派荆轲入秦刺秦王不中。次年,秦军攻破燕国,他逃奔辽东,被燕王喜斩首献给秦国。 公元前458年 韩、赵、魏三家分晋,标志着战国时代的开始。

公元前356年 秦国商鞅变法

公元前344年 魏惠王称王,是七雄中第一个称王的。

公元前230年 秦灭韩

公元前225年 秦灭魏

公元前222年 楚赵燕灭亡

公元前221年 秦灭齐统一天下淬

忤

徵

陛

卒

创

提(cuì)(wǔ)(zhǐ)(bì) (cù) (dǐ)揕 拊 夏无且 樊於期(zhèn)(fǔ)(wū)(jū)正音正字 课文分析:

一、本文结构: ???

1、准备。(1--6) ?

2、诀别。(7--9) ??? ???

3、刺秦。(10--18) ?? (1)简介背景。(1-2)?

(2)准备“信物”。(2-4)?

(3)准备武器。(5)

(4)配备助手。(6) (1)、怒叱太子。(7--8)?

(2)、易水悲歌。(9)? (1)、计见秦王。(10--11)?

(2)、勇刺秦王。(12--17)?

(3)、壮志未酬。(18) 研读第一部分:准备1、荆轲是在怎样的形势下出场的?

2、荆轲与太子的对话,表现了荆轲怎样的性格特点?

3、文章写太子“不忍”有什么作用?

4、荆轲太子丹为刺秦王做了哪些准备工作?哪些详写?哪些略写?

5、荆轲私见樊於期为什么能使他慷慨献身?

研读第二部分:诀别6、荆轲与太子丹在准备工作中有些什么分歧?表现了人物怎样的性格?

7、作者是怎样描写易水诀别这一场面的?有什么作用?研读第三部分:刺秦8、课文怎样描写秦廷行刺场面的?

9、应该怎样认识荆轲刺秦王的行为? 【写作特点】

“长于叙事,精于描写”是《战国策》写作的特点,本文很好地体现了这一特点。文章结构完整,情节曲折生动,可读性很强,有小说的影子;大量的行动描写,语言描写塑造人物,使人物形象鲜明生动;场面描写有特色,特别是刺秦王一段,既有全景描写,又有特写,集中完整的表现了当时紧张激烈的气氛,给人惊心动魄的感觉。

一、通假字: 1、秦王必说见臣 说,通“悦”,yuè,高兴。 ??? 2、使工以药淬火 淬,通“焠”,cuì,淬火,烧刃使红,渍于水中。 ??? 3、日以尽矣 以,通“已”,已经。 ??? 4、 而燕国见陵之耻除矣 陵,通“凌”,凌辱。 ??? 5、今日往而不反者 反,通“返”。 ??? 6、请辞决矣 决,通“诀”,诀别。 ??? 7、燕王诚振怖大王之威 振,通“震”,震慑。 ??? 故振慑 同上。 ???8、设九宾 宾,通“傧”,傧相 (bīn xiàng) ,迎宾赞礼的人。傧,旧读bìn。 ???9、图穷而匕首见 见,通“现”。 ??10、秦王还柱而走 还,通“环”,绕。 秦王方还柱走 同上

11、荆轲奉樊於期头函 奉,通“捧”。 ??? 秦武阳奉地图匣 同上。 ??? 轲既取图奉之 同上。 ??? 以其所奉药囊提轲 同上。 ???12、卒起不意 卒,通“猝”,cù,仓促,突然。 ??? 卒惶急无以击轲 同上。 ??? 卒惶急不知所为 同上。 ???文言实词

1、亲 今行而无信,则秦未可亲也 动词,亲近,接近。 ??? 臣所以去亲戚而事君者 名词,父母。 ??? 每得降卒,必亲引问委曲 副词,亲自。 ??? 我有亲父母,逼迫兼弟兄 形容词,亲生的。 2、深 秦之遇将军,可谓深矣 形容词,刻毒。 ??? 以其求思之深而无不在也 形容词,深刻。 ??? 夜深忽梦少年事 形容词, ( 时间 ) 久。 ??? 桃花潭水深千尺 名词,深度。一说,形容词。 ??? 子布、元表诸人各顾妻子,深失所望 副词,很,十分 3、解 可以解燕国之患 ( 动词,解除,解救。) ??? 庖丁为文惠君解牛 (动词,此用本义,用刀剖开动物肢体。) ??? 少年大骇,急解令休止 (动词,分开。) ??? 后经吾婉解,虽不谓吾言为是…… (动词,解释。) ??? 毁其盆,解其棕缚 (动词,解开。) ??? 土崩瓦解 (动词,分裂,涣散)

??? 师者,所以传道受业解惑也 (动词,解答)

??? 谓颜太师以兵解 (动词,解脱躯壳而成仙,解脱) ??? 缉捕使臣已将秋公解进 (动词,解送,读jiè) ??? 解元 (乡试中第一名为“解元”,读 xiè。) ???4、教 乃今得闻教( 名词,指教,jiào。) ??? 曲罢曾教善才服 (动词,使,让,jiāo。) ??? 乃修教三年,执干戚舞( 名词,教化。

读jiào。) 十三教汝织 (动词,传授知识技能,读jiāo。)

5、敢 人不敢与忤视 (动词,有勇气做,敢于。) ???

6、还 壮士一去兮不复还 (动词,回来。) ??? 秦王还柱而走 (动词,通“环”,绕。) ??? 居十日,扁鹊望桓侯还走( 动词,通“旋”,掉转身。) ??? 计日以还 (动词,归还。) ??? 一尊还酹江月 (副词,还是,hái。) ??? 忽过新丰市,还归细柳营 (副词,通“旋”,马上,立即,读 xuán。)

7、被 秦王复击轲,被八创 (动词,遭受。) ??? 盖当蓼洲周公之被逮 (介词,表被动。) ??? 被明月兮佩宝璐( 动词,通“披”,戴。) 8、资 持千金之资币物 (名词,资财、钱物。) ??? 若据而有之,此帝王之资也 (名词,资本,依据) ??? 此殆天所以资将军 (动词,资助。)

??? 孤当续发人众,多载资粮 (名词,费用,物资。) ??? ?如姬资之三年( 动词,为动用法,为……蓄积 ( 准备 ) 。 9、振 燕王诚振怖大王之威 (动词,通“震”,害怕,恐惧。) ??? 振长策而御宇内 (动词,挥动。) ??? 大命将泛,莫之振救( 通“赈,赈济。) ??? 执敲扑而鞭笞天下,威振四海 (动词,通“震”,震动。) ??? 且迁我如振落叶耳 (动词,振动。) ??? 振奋作声( 动词,振作奋起。) 10、 图 乃骇而图之 (动词,图谋,筹画。) ??? 图穷匕首见 (名词,地图。) ??? 不图子自归 (动词,想,反复考虑。)

11、室 拔剑,剑长,操其室 (名词,剑鞘) ??? 斯是陋室,唯我德馨 (名词,居所。) ??? 今其室十无一焉 (名词,家。)

君臣固守以窥周室 (名词,朝廷。)

12、诏 非有诏不得上 (名词,皇帝下的命令,诏书。) ??? 诏赐抚臣名马衣缎 (动词,皇帝下令。)

二、古今异义 ??1、 仰天太息流涕

古义:眼泪。今义:鼻涕。 ??2、樊将军以穷困来归丹

古义:走投无路,陷于困境。

今义:生活贫困,经济困难。 ?3、丹不忍以己之私,而伤长者之意

古义:品德高尚之人,此指樊将军。

今义:年长之人。 ?? 4、将军岂有意乎

古义:有心意,此引申为同意、愿意 . 今义还有“故意”之意。

5、秦之遇将军,可谓深矣

遇:古义:对待。今义:遇到,碰以。

深:古义:刻毒。今义:有深度,与“浅”相对。 6、于是太子预求天下之利匕首

古义:在这时。

今义:表顺承关系或另提一事。

7、 终已不顾

古义:不回头。

今义:不照顾,不考虑不顾忌。

8 、左右乃曰

古义:皇帝周围的侍卫人员。

今义:表两种方向;或表大体范围;有时亦有控制之义。 ??9、? 今有一言,可以解燕国之患

古义:可以用它来,为“可以之”的省略。 今义:表可能、能够、许可。 10、 秦王购之金千斤

古代指金属总称,用于流通货币时,先秦指黄金,后来指银,文中指铜。今义:特指黄金。 11、币:古义为礼品;今义为货币。

12、偏袒:古义为袒露一只臂膀;今义为袒护双方的某一方。

13、郎中:古义为宫廷的侍卫;今义称中医医生。

14、提:古义为投击;今义为拿着。

15、股:古义为大腿;今义为量词(用于成条的东西。) 四、词类活用 1、名词作状语

A、进兵北略地 向北 B、函封之 用匣子

C 、秦兵旦暮渡易水 马上。 ?2、名词作动词

A、前为谢曰 走上前 ??B、樊於期乃前曰 走上前 ??C、左右既前 同上 ???? ??3、形容词作名词

其人居远 远方

4、动词使动用法

使使以闻大王 使……听到。 5、?形容词意动用法

A、太子迟之 ,以……为迟。 B、群臣怪之 以……为怪。 ??? ??? 五、常见文言句式

1、判断句 ??? 此臣日夜切齿拊心也 ??? 今日往而不反者,竖子也 ??? 仆所以留才,待吾客与俱 ??? 事所以不成者,乃欲以生劫之……

2、省略句 ??? ??? 欲与 ( 之 ) 俱 ( 往 ) ( 省略介词宾语和谓语 ) ???

见燕使者 ( 于 ) 咸阳宫 ( 省略介词 ) ??? ???献 ( 于 ) 秦王 ( 省略介词 ) ??? ??? ????? ??? 3、被动句 ??? 父母宗族,皆为戮没 ??? 燕国见陵之耻除矣 4、 倒装句 ??? 常痛于骨髓 ( 介宾短语后置 ) ??? 嘉为先言于秦王 ( 介宾短语后置 ) ??? 太子及宾客知其事者 ( 定语后置 ) ??? 群臣侍殿上者 ( 定语后置 ) ??? 秦王购之 ( 以 ) 金千斤,邑万家 ( 介宾短语后置,数量词作定语后置 ) ??? 六、成语典故 ??? 切齿拊心 语出本文,又作“切齿腐心”。形容愤恨到极点。 ??? 一去不复返 语出本文。一去之后就不再回来。后亦称人或者已成陈迹。唐崔颢《黄鹤楼》诗:“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。” ??? 发上指冠 语出《庄子·盗跖》:“盗跖闻之大怒,目如明星,发上指冠。”毛发竖起的样子。形容极度愤怒。本文“士皆目真目,发尽上指冠”暗引此语。 ??? 图穷匕首见 语出本文。比喻事情发展到了最后,真相或本意显露出来。 ???

无可奈何 语出本文。没有办法,无法可想。表示事已如此,再要挽回已是无能为力。

悲歌击筑 亦作“悲歌易水”。典出本文。常用以抒写悲壮苍凉的气氛。

变徵之声 语出《史记·刺客列传》:“高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。”乐声中的徵调变化,常作悲壮之声。徵,古代五声之一,读zhǐ。 ???

课堂讨论:你怎样看待荆轲行刺这一历史故事?3.功过皆有1.完全肯定2.基本肯定答案:3.功过皆有2.基本肯定 一是敢于在国家危亡时舍生忘死去行刺,气节是感人的,精神是可赞的 ,所以名垂青史,是悲剧式英雄人物。 但是这种暗杀恐怖的方法是不可取的,也改变不了历史的进程。纵观古今,恐怖和暗杀总是为世人所不齿。【对荆轲的评价】 :

对荆轲的评价历来见仁见智,苏洵在《六国论》中认为荆轲的行为“始速祸焉”,朱熹认为荆轲是“匹夫之勇”,也有很多人对他表示称赞,比如,左思的《咏荆轲》称颂他“虽无壮士节,与世亦殊伦”,“贱者虽自贱,重之若千钧”,陶潜说他“其人随已没,千载有余情”。不管怎样,荆轲刺秦王不是为一己之私,是为“国家大事”,所以他的故事才会流传千百年,历久而不衰。

怎样认识荆轲和荆轲刺秦王这一行动? ????荆轲具有义侠的性格,又受太子丹的厚遇重任,明知身入不测之秦是极其危 险的事,但还是毅然前往,直至事败仍然“倚柱而笑,箕踞以骂”。荆轲刺秦王 这件事并不能真正挽救燕国的危亡,荆轲也是为报太子丹的知遇之恩才毅然前往 的。荆轲之所以值得肯定,并不在于为太子丹报私怨,而在于他站在斗争的最前 列反对秦国对山东六国的进攻和挽救燕国的危亡。千百年来,受压迫的人们之所 以敬仰荆轲,也正是基于他那种同情弱小和反抗强暴的义侠精神。当然这当中也 流露出“士为知己者死”的因素这既是荆轲本身的局限,也是作者的局限。从荆 轲刺秦王的做法来看,这种个人的恐怖手段是不可取的,企图凭借个人的拼杀来 改变历史的进程更是不可能的,这些都反映了历史的和阶级的局限。 【课文内容简介及人物性格分析】 :

燕太子丹在秦大兵压境时请荆轲前来商议刺秦对策,荆轲毅然请求前往,并提议以樊将军的首级作为信物,以便接近秦王。太子丹于心不忍,荆轲就私下约见樊将军,晓之以家仇和国事,樊将军义愤填膺,自刎而死。太子丹又令秦武阳为副手,与荆轲一起前往。荆轲等侯门客不至,上路。

从课文的第一部分可以看出,荆轲性情刚烈,勇于献身,但他又不是一个头脑简单的武士,他遇事果断,很有谋略,考虑问题也很周到。所以,后人评价刺秦王一事,往往归咎于太子丹的草率。在秦廷上,秦武阳惊恐,荆轲却镇定自若,从容应对,终于图穷匕见,得到了行刺的机会。荆轲挥匕首向秦王刺去,秦王力大,挣断了袖子,起身逃窜。在秦廷上荆轲终因寡不敌众,身被八创,壮烈牺牲。荆轲临危不乱,使行刺有了可能;他一人勇斗秦王群臣,即使献身,毫无畏惧;他的勇气和胆略令人钦佩。文章分析:荆轲的“勇”表现在何处?如何表现其“勇”的?

1、顾笑武阳 年十二杀人——色变振恐

2、为己解围

3、倚柱而笑 箕踞而骂——目眩良久

荆轲的“智”:

a)?私见樊於期

b)?顾笑秦武阳

c)?为自己解围

d) 荆轲有所待

e)?厚遗秦蒙嘉

?

不畏强秦,不怕牺牲——镇定自若,

从容不迫勇 情节 矛盾冲突 形象

大军压境

计议行刺 不忍 私见 深谋远虑

一、准备 求取信物 善于言辞

准备匕首

配备副手 武阳 所待 周密

怒而遂发 迟之 怒叱 刚毅

二、决别 易水送行 视死如归

慷慨悲歌

计见秦王 机智

顾笑武阳 色变 顾笑 临危不惧

三、行刺 秦廷搏击 英勇顽强

倚柱笑骂

遇难去逝 宁死不屈

中心思想: ????本文通过对荆轲刺秦王这一事件的叙述,赞扬了荆轲机智勇敢和扶弱救困, 反抗侵伐的侠义行为,表现了作者反抗强暴统治的思想。

四、表现方法上的主要特点: ???1、善于写人物的对话和神态。 ????荆轲和樊於期的对话,荆轲先用话挑起樊於期对秦的仇恨,再问樊於期对这样的深仇大恨怎么办,然后针对“顾计不知所出耳”的表示,试探地提出了既能为樊於期报仇,又能保全燕国的计划,一层进一层,结果是樊於期慷慨陈辞,毅然自刎。 ????见秦王时“秦武阳色变振恐”,“荆轲顾笑武阳”而向秦王作了解释,在千钧一发之际,镇静的神态和得体的言辞消弥了危机。这些对话,既表明了事态的逐步发展,也描写了荆轲的精细、沉着,在紧要关头不慌不忙,随机应变。

2、善于通过对比突出人物性格。 ????以太子丹的急躁粗疏,头脑简单跟荆轲遇事审慎,三思而行对比,以突出荆轲的深沉多谋。又如写武阳在紧急关头神态失常,同荆轲的镇定自若对比,突出了荆轲的机智勇敢。 ???

3、善于写一瞬间同时发生的各种现象,交织起来就创造出一个悲壮感人的场面。 ????如“易水送别”的“白衣冠”、“击筑”、“和而歌”、“士皆垂泪涕泣”“士皆??目,发尽上指冠”各种现象综合成一个充满悲壮气氛的场面,有极为强烈的感人力量。这是刺秦前故事情节发展的一个高潮,也是这篇文章感人肺腑,千古传诵的闪光章节。在这一情节中,荆轲的内心世界得到了比较充分的展现。面对浑身着素的送行的人们和风寒水冷的自然环境,荆轲用慷慨悲歌来表达自己对于高渐离等知己者生离死别的悲凉心情,抒发自己视死如归的壮烈情怀。荆轲在太子丹对他缺乏足够的了解、信任和尊重的情况下仍然决心履行自己的诺言,这更增添了故事的悲剧色彩,这一情节也暗示了整个事件的悲剧性结局。荆轲的歌声由凄切悲凉转为慷慨激昂,送行的人们也由感动、惜别转为激愤、激励。就在这激动人心的壮烈场面中,荆轲义无反顾地踏上了献身刺秦的征途。“就车而去,终已不顾”,勇往直前的英雄气概跃然纸上。

又如,刺秦王时,荆轲的动作,秦王惊起拔剑不出,环柱而逃的狼狈相,群臣的惊愕,侍医的掷药囊,左右呼“王负剑”,一直到荆轲“身被八创”,“箕踞以骂”。在极短的时间里,写了秦王殿庭上下的情状,写动作、写表情、写高呼、写怒骂,组织成一个惊心动魄的壮烈场面。

同学们再见!